Vareuse

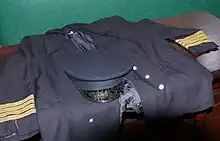

Une vareuse est une courte blouse de grosse toile, pour les marins et les pêcheurs. C'est aussi la veste de certains uniformes militaires, notamment pour matelots et quartier-maîtres de la Marine nationale. Il peut se porter avec un pantalon à pont.

Description

La vareuse typique bretonne est un vêtement caractéristique au col fendu sur le devant pouvant être maintenu par un bouton situé à l'intérieur, comportant une ou deux poches à l'intérieur. Le bouton se trouve à l'intérieur car les métiers de la mer nécessitaient un vêtement dont l'avant ne présentait aucune aspérité pour éviter de se prendre dans les cordages et les mailles des filets. Ce concept se trouve aussi dans le pantalon à pont.

Elle est faite d'un tissu très serré pour couper du vent (toile qui était autrefois celle des voiles des bateaux, réutilisée pour sa résistance et dans un souci d'économie)[1]. Souvent, elle est réversible (un côté mer, un côté terre)[2] : le côté sale/usé associé au vêtement de travail, le côté propre était porté en ville ou le dimanche car bien s'habiller en société était encore très présent jusqu'au milieu du XXe siècle, souvent associé à l'appellation « l'habit du dimanche »[3].

Les couleurs ont elles aussi une histoire et ne sont pas uniquement un effet de mode : elles permettaient aux marins de se reconnaitre entre eux car chaque port / village possédait une couleur attitrée[4]. Couleurs vives ou sombres, elles permettaient aussi aux marins de vérifier le bon respect des zones de pêches. La patine de la toile avec le temps permettait aussi de différencier les jeunes marins des anciens.

Histoire

La vareuse bretonne pour les marins pêcheurs professionnels comme pour les plaisanciers, ou même plus récemment le grand public, est encore largement produite. Historiquement, les marins la fabriquaient eux-mêmes à partir d'anciennes voiles. À partir de 1874, la Marine nationale en habille ses matelots et quartier-maîtres, la taillant dans de la laine bleue. La forme définitive de la vareuse qu'on connaît de nos jours est fixée en 1911 (« coupe plus ajustée, sans doublure et à col en V » note Le Figaro Magazine)[5].

La vareuse blanche portée par les marins comme le personnage de Maxence (Jacques Perrin) dans le film Les Demoiselles de Rochefort (1967) est créée en 1913. Ce vêtement se portait auparavant sous la vareuse de couleur[5].

Toujours fabriquée (100 % en France) par la marque quimpéroise Le Glazik depuis 1928[6] - [7], elle s'est depuis beaucoup exportée et démocratisée dans les collections de nombreuses marques, parfois n'ayant pas de lien historique avec ce produit ou les vêtements marins, à partir des années 1990 (période à partir de laquelle la mode du vêtement de bord de mer s'est développée)[5].

Certains parlent aussi de vareuse dans le cas de vêtements d'intérieur ou de sport amples et confortables.

En Belgique

En Belgique francophone, une vareuse désigne communément le vêtement de sport, souvent numéroté, utilisé dans les sports collectifs, appelé « maillot » en France.

Dans le dialecte traditionnel de Bruxelles, « vareuse » signifie un pull-over (voir les versions locales des Bijoux de la Castafiore de la série Les Aventures de Tintin).

Notes et références

- « Les VAREUSES françaises bretonnes, l'authentique vêtement marin », sur www.vareuses.fr (consulté le )

- « Les VAREUSES françaises bretonnes, l'authentique vêtement marin », sur www.vareuses.fr (consulté le )

- « Les habits du dimanche », sur www.expressions-francaises.fr (consulté le )

- « La vareuse authentique du marin breton », sur www.leglazik.fr (consulté le )

- Matthieu Morgue Zucconi, « La vareuse, le style terre-mer », Le Figaro Magazine, , p. 93 (lire en ligne).

- La Bretagne réelle, Inventaire des fabrications et productions de la région Bretonne, Merdrignac, Panorama, , 66 p., p. 21

- La Bretagne réelle économique et industrielle, Côtes D'armor, Panorama, , 70 p., p. 54