Système de Law

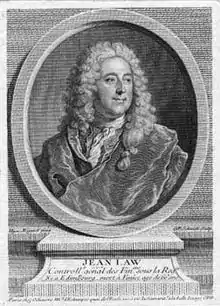

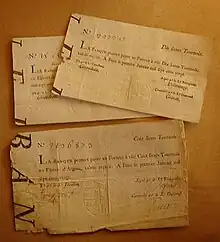

Le système de Law — prononcé à l'époque /lɑs/ (« Lass »)[1] —, imaginé par l'Écossais John Law, a été mis en place en France, sous la régence de Philippe d'Orléans, de 1716 à 1720, dans le but de liquider la dette laissée par Louis XIV. Une de ses particularités consiste à développer l'utilisation du papier-monnaie au lieu d'espèces métalliques[2], afin de faciliter le commerce et l'investissement.

.png.webp)

Créée par Law, la Banque générale — société par actions — va s'appuyer sur l'activité coloniale de sa société sœur, la Compagnie perpétuelle des Indes, pour finalement absorber presque tout le commerce colonial de la France, puis la majorité des impôts (bail de la ferme générale, recettes particulières). Mais ce quasi-monopole, joint à une intense propagande, entraîne une spéculation effrénée sur les actions, et une hausse immodérée des cours. À l'origine des premières grandes émissions de titres boursiers, le système de Law est une étape incontournable de l'histoire des bourses de valeurs.

Law avait probablement un objectif plus ambitieux, une refonte complète du système fiscal, mais les intéressés s'y opposèrent efficacement. La spéculation qui se joue sur les actions des différentes sociétés de Law va finalement ruiner le système, lorsque le cours retombe aussi vite qu'il était monté, à la suite d'un mouvement de panique. Quand les actionnaires et porteurs de billets, à partir de juillet 1720, demandent subitement à récupérer leur or, les richesses coloniales ne sont pas encore arrivées (elles ont été volontairement surestimées par une propagande fallacieuse) et le numéraire fait défaut. Law a créé trois fois plus de billets qu'il n'en peut acquitter : le système doit alors admettre sa banqueroute.

Naissance du système

Alors qu'il avait déjà tenté d'approcher le roi Louis XIV dix ans plus tôt, John Law revient en France en 1714. Il est reçu par le duc d'Orléans, qui le recommande à Desmarets, contrôleur général des finances. En septembre 1715, Louis XIV meurt et, Louis XV étant encore enfant, le duc d'Orléans devient Régent. Les finances du royaume sont alors dans un état désastreux après des décennies de guerre. La dette s'élève alors à 2,8 milliards de livres, soit l'équivalent d'une dizaine d'années de recettes, un record absolu. Le Régent reçoit une nouvelle fois John Law et, convaincu par son système, l'impose à ses conseillers, Noailles et Rouillé du Coudray, directeur et membre du Conseil des Finances, et Gournay, directeur du Conseil de Commerce. Rouillé du Coudray, financier perspicace, avait vu le point faible du projet de Law : la sécurité de l'encaisse en cas de retraits soudains et massifs.

Le , Law est autorisé par édit à créer une banque privée, sur le modèle de la banque d'Angleterre, qui prend le nom de « Banque générale », établie à Paris, rue Vivienne, dans une partie de l'ancien palais Mazarin. Mais bientôt la rue Quincampoix fut le centre de cet agiotage. Son capital s'élève alors à 1 million de livres, réparti en 2 000 actions de 500 livres, payables pour un quart en espèces et pour le reste en « papiers d'État ». La banque connaît un succès immédiat du fait de l'annuité très élevée (7,5 %). Le , un nouvel édit élargit les privilèges de la banque : les billets qu'elle émet, convertibles à vue, peuvent être reçus en paiement des impôts. Le capital est porté à 6 millions.

Développements

Le , Law obtient la rétrocession des privilèges de la Compagnie de la Louisiane, cédée par le financier Antoine Crozat pour acquitter une dette vis-à-vis de l'État à la suite de l'opération du visa. Le , Law crée la Compagnie d'Occident, pour les colonies françaises d'Amérique et du Sénégal, rapidement surnommée la Compagnie du Mississippi. Dès lors, il détient le monopole commercial de la Louisiane pour vingt-cinq ans, avec l'objectif de peupler la colonie de 6 000 Blancs et de 3 000 Noirs en dix ans, pour concurrencer l'Espagne et l'Angleterre.

Son capital s'élève à 100 millions de livres, réparties en 200 000 actions payables en papier d'État, comportant 4 % de dividendes. Là encore, c'est un succès : Law présente la Louisiane comme un pays de cocagne pour attirer les capitaux, mais les colons ne sont pas suffisamment nombreux au départ et la plupart le font pour échapper aux galères. L'opération permet d'éponger 60 millions de livres de dette publique.

« Pour peupler le territoire on commença par faire arrêter tous les mauvais sujets et les filles publiques détenus dans les prisons. La mesure aurait été bonne si l'on se fut borné à faire disparaître cette écume, mais on abusa bientôt de cette épuration. On s'empara d'une assez grande quantité d'honnêtes artisans. Des femmes, dans l'espoir de vivre sans crainte avec leurs amants, payèrent des archers pour envoyer promener leurs maris au Mississipi. Des fils, pour jouir plus vite des biens de leurs pères, usèrent du même moyen[3]. »

Law entend faire de ses deux établissements des institutions publiques. Dans son esprit, les deux sont liés : il s'agit d'attirer l'encours métallique circulant dans le royaume, pour écouler, en remplacement, du papier-monnaie gagé sur la puissance économique de la France. Selon Law, cette dernière est virtuellement illimitée : elle est assise sur l'exploitation des colonies françaises. Si le Régent est gagné à ces théories, elles ne rencontrent que peu d'appui ailleurs. Seuls l'abbé Dubois et le duc de Saint-Simon en sont les partisans, à vrai dire, un peu tièdement.

La Banque générale devient Banque royale le avec effet le : les billets de banque sont désormais garantis par le roi. En 1719, la compagnie absorbe la Compagnie française des Indes orientales, la Compagnie de Chine et d'autres sociétés commerciales rivales. Elle devient ainsi la Compagnie perpétuelle des Indes. Law obtient en sus la ferme du tabac et rachète de façon arbitraire la ferme des impôts indirects aux frères Pâris. En , la compagnie reçoit la Surintendance des monnaies et donc le monopole d'émission en France. En octobre, enfin, elle reçoit les recettes générales.

Toutes ces institutions dirigées par Law font que, désormais, un seul homme possède la mainmise complète sur l'ensemble du commerce extérieur et du système fiscal de la France. L'émission des actions de la compagnie permet de convertir les anciennes rentes et autres papiers de l'État et donc de les liquider : le niveau de la dette publique baisse. Law espère alors qu'un meilleur contrôle du système et une meilleure gestion permettront de substantiels profits. En outre, la compagnie prête 1,2 ou 1,6 milliard de livres au Régent, au taux de 3 %, en vue de rembourser une série de dettes publiques[4] - [5]. Un second prêt de 200 millions sert au remboursement des offices dits « inutiles ». Ces prêts entraînent des augmentations successives de capital, laissant ainsi libre cours à la spéculation qui démarre en : ce sont les fameuses scènes de la rue Quincampoix, largement romancées par Le Bossu de Paul Féval.

La crise

En 1720, la banque et la compagnie fusionnent. Law, converti au catholicisme par l'abbé de Tencin qui le seconde efficacement, est nommé contrôleur général des finances le , pour attirer les capitaux. La situation s'emballe : pour briser la traditionnelle thésaurisation française de l'or et de l'argent, Law interdit la possession de plus de 500 livres de métaux précieux par foyer, sous peine de confiscation et d'amende. Une récompense est promise aux dénonciateurs, et des perquisitions ont lieu, même chez les ecclésiastiques. Le , pour décourager le public de la monnaie métallique, il suspend la valeur libératoire de l'or, à dater du . Alors que l'opinion publique gronde, il fait arrêter les « semeurs de faux bruits », qui sont déportés aux colonies, ce qui crée un scandale. Dès le , la rumeur d'une banqueroute est répandue par quelques initiés (ce qui constituerait aujourd'hui encore un délit).

Parallèlement, la propagande orchestrée par Law sur « l'Eldorado de la Louisiane » s'épuise et ne trouve plus preneur. Des grands comme le prince de Conti, ou le duc de Bourbon, viennent en personne retirer de l'or au siège de la banque, rue Quincampoix, ce qui entraîne des émeutes. Le cours des actions chute, sans que Law parvienne à le contrôler. Le , 17 morts sont ramassés à la suite des émeutes rue Quincampoix. Le , un arrêt institue une semi-banqueroute. Le Parlement, qui tente de résister, est exilé à Pontoise. Ceci précipite la chute du système, qui est supprimé par paliers entre septembre et octobre. Le , enfin, on annonce la suspension des billets de la Banque royale à compter du .

Le système de Law n'est plus. John Law lui-même, qui a démissionné de ses fonctions ministérielles, s'enfuit de Paris le , avant de s'exiler à Venise. Il est remplacé par Le Peletier de La Houssaye dès le [6].

La liquidation

La liquidation du système est confiée aux frères Pâris, anciens munitionnaires enrichis pendant la guerre de Succession d'Espagne devenus banquiers. Un arrêt du oblige les détenteurs d'actions à les faire timbrer (le « visa ») au siège de la société. Ceux jugés « de bonne foi » les reçoivent sous huitaine, les autres sous trois ans.

La commission du visa s'étale du à . Elle concerne 2,5 milliards de livres de papier, pour un total de 511 000 déposants. Cette recension permet d'estimer la population concernée par le système de Law : environ 2 millions de personnes, soit 10 % de la population. Parmi les déposants, 251 000 détiennent moins de 500 livres (environ 6 500 euros de 2022) et 100 000 plus de 10 000 livres (environ 130 000 euros de 2022). À la fin du visa, la dette du royaume est ramenée à 1,7 milliard de livres (environ 22 milliards d'euros de 2022). 185 spéculateurs ont été frappés d'amende, pour un total de 187 millions de livres. Les deux cinquièmes des « visés » ont été totalement indemnisés. Sous 400 livres, tous l'ont été. Les moins riches, contrairement aux idées reçues, n'ont donc pas été pénalisés par la chute du système.

Bilan

Le système de Law a permis de prendre en charge une partie de la dette de l'État, qui, momentanément plus libre de ses mouvements, a pu soutenir la guerre contre l'Espagne. Plus discrètement, cette bouffée d'air financière lui a permis de corrompre certains ministres autrichiens, et sans doute les troupes irlandaises envoyées par l'Espagne pour appuyer la conspiration de Pontcallec.

Cependant, la chute du système rend la France durablement méfiante à l'égard du papier-monnaie : il a ruiné bon nombre d'actionnaires, tout en enrichissant considérablement ceux qui avaient su revendre à temps. Le système de Law a donc permis une certaine mobilité sociale, mais a également suscité des rancœurs tenaces. Le comportement désinvolte et les dépenses scandaleuses de certains financiers enrichis alimentent le ressentiment populaire.

Dans le domaine purement économique, la meilleure circulation de la monnaie a dynamisé le commerce extérieur, principalement vers les colonies. Dans la période qui suit, les négociants prennent conscience que l'offre de monnaie peut augmenter et surtout que la vitesse de circulation des capitaux est à la base de la croissance. La Compagnie des Indes envoya par la suite 10 à 11 bateaux par an aux Indes sur la période 1720-1770, contre seulement 3 ou 4 sur la période 1664-1719. Près de la moitié des produits qui reviennent de l'Orient, en valeur, sont des métaux précieux, qui se recyclent dans le circuit économique[7].

Sur le plan intérieur, le Système a provoqué une forte inflation, notamment sur le prix des terres et valeurs.

Une expérience imitée avec prudence

En 1745, le prince Charles-Emmanuel est confronté à une grave crise financière à Turin. Le cours du blé flambe et l'argent se raréfie. Ses conseillers, se souvenant du Système, tentent de lancer une monnaie papier mais en ne reproduisant pas les mêmes erreurs : le papier sera gagé sur le Trésor ducal. Ce sont là les premiers billets imprimés en langue italienne. Des coupures de 100, 200, 500, 1 000 et 3 000 lires sortent des presses pour un montant total de 6 millions, garanti par le duché de Savoie et le royaume de Sardaigne, remboursables sur 5 ans et donnant droit à un intérêt de 4 %. L'émetteur est la Regie Finanze di Torino, alors l'une des banques les plus solides d'Europe. Par la loi du , les billets ont cours légal et doivent être obligatoirement acceptés comme monnaie. La situation financière rentre dans l'ordre à la fin de l'année 1746[8].

Notes et références

- Prononciation à l'anglaise, où le nom s'écrivait Law's. Les pamphlétaires français le faisaient rimer avec "Las !" ou "hélas !"

- Gildas Salaün, « Le louis d'or au Saint-Esprit, l'écu de France-Navarre et John Law », Monnaie magazine, , p. 52-56 (ISSN 1626-6145)

- Félix Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, Paris, Éditions Maisonneuve & Larose, (lire en ligne), p. 577

- « 2 mai 1716 - Le système Law - Herodote.net », sur www.herodote.net (consulté le )

- Conférence de M. Pierre Tabatoni à l'Institut française d'administration publique en mars 2000

- Hubert Méthivier, Le siècle de Louis XV, PUF, 2000.

- From Louis XIV to Napoleon: the fate of a great power, par Jeremy Black, p. 91.

- (it) C. Gamberini di Scarfea, Storia e descrizione della carta monetata in Italia, Bologna, 1967.

Bibliographie

- Christian Chavagneux, Brève Histoire des crises financières : des tulipes aux subprimes, Paris, La Découverte, 2011, (ISBN 978-2-7071-6969-3).

- Marc Cheynet de Beaupré, Joseph Pâris-Duverney, financier d'État (1684-1770) - Les sentiers du pouvoir (1684-1720), Honoré Champion, 2012, (ISBN 978-2-7453-2411-5).

- Nicolas Dutot, Réflexions politiques sur les finances et le commerce, La Haye, 1738, deux volumes in-12.

- Edgar Faure, La Banqueroute de Law, , Paris, Gallimard, coll. « Trente journées qui ont fait la France », Paris, 1977.

- Paul Harsin, Les Doctrines monétaires et financières en France du XVIIe au XVIIIe siècle, F. Alcan, Paris, 1928.

- Steven Kaplan, Le Pain, le peuple et le roi. La bataille du libéralisme sous Louis XV, Perrin, Paris, 1986 (ISBN 978-2-2620-0399-9).

- Émile Levasseur, Recherches historiques sur le système de Law, Guillaumin et cie, 1854.

- Barthélemy Marmont du Hautchamp, Histoire du système des finances sous la minorité de Louis XV, tomes I-VI, La Haye, Pierre de Hondt, 1739.

- Jean Meyer, Le Régent, Ramsay, Paris, 1985 (ISBN 978-2-8595-6404-9).

- Adolphe Thiers, Histoire de Law, Hetzel, Paris, 1858.

- Arnaud Orain, La Politique du merveilleux. Une autre histoire du système de Law, 1695-1795, Fayard, 2018.