Pendaison

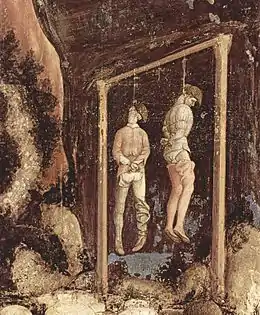

La pendaison est le fait de suspendre une personne, au moyen généralement d'une corde, mais aussi parfois de chaînes, par le cou ou par d'autres parties du corps, soit à des fins de torture, soit en guise de peine de mort (en pendant le supplicié à une potence avec l'aide d'un « nœud de pendu » ou d'un « nœud coulant »), soit dans un but de suicide. Elle entraîne une rupture du cou ou une suffocation, une impossibilité de respirer et enfin la mort. La pendaison peut également être accidentelle : parachutiste tombant dans un arbre, personne faisant une chute et s'entortillant dans un lien, accident de fil de pêche, etc.

En tant que moyen d'homicide, celui-ci est attesté dans la plupart des civilisations, car il entraîne une mort rapide, facile (il suffit d'avoir une corde et un poteau ou un arbre) et sans aucune effusion de sang. Dans le cas des condamnations à mort, la pendaison a un aspect exemplaire car elle se pratiquait en public et le corps restait sur le lieu de la pendaison plusieurs jours accroché à son gibet.

De nos jours, la pendaison est encore utilisée très souvent, surtout dans le cas de suicide, de peine capitale (notamment au Royaume-Uni, jusqu'à son abolition, ainsi qu'au Japon et dans la cité-état de Singapour) et plus rarement, de meurtre (dans la plupart des cas, quand le ou les meurtriers veulent faire passer un homicide pour un suicide).

Traumatologie

Pendaison par le cou

Deux mécanismes peuvent intervenir en cas de pendaison par le cou :

- pendaison avec chute (technique du Long drop) : l'arrêt net de la chute par la corde provoque une rupture des vertèbres cervicales ; l'arrachement de l'extrémité supérieure de la moelle épinière (le tronc cérébral) provoque une atteinte des centres nerveux qui commandent la respiration et certaines fonctions cardiaques, entraînant l'arrêt brutal de leur fonctionnement d'où une perte de conscience quasi instantanée ; le cœur peut en revanche continuer de battre un moment ;

- pendaison sans chute (ou de faible hauteur) : le mécanisme de la pendaison est la strangulation, la compression du cou entraînant selon le niveau de pression exercé :

- la compression des veines jugulaires, empêchant le retour du sang depuis la tête vers le cœur, d'où un œdème et une cyanose visibles au niveau de la face et de la langue, et un œdème cérébral entraînant une perte de connaissance assez lente suivie d'un décès assez tardif,

- la compression des artères carotides entraîne une ischémie cérébrale qui se traduit par une perte de connaissance rapide. Un cas particulier est la compression sur ces artères de capteurs de pression (les « glomi ») qui entraîne un ralentissement extrême et immédiat du cœur jusqu'à la syncope et l'arrêt cardiaque,

- la compression des voies aériennes nécessite une très forte pression, et l'écrasement de la trachée est une éventualité rare, cette dernière étant protégée par des anneaux de cartilage. Plus fréquemment, c'est la base de la langue, repoussée par le lien, qui vient obstruer le carrefour des voies aériennes et digestives. S'ensuit une asphyxie du sujet.

On distingue :

- les pendaisons complètes : les pieds sont au-dessus du sol ;

- les pendaisons incomplètes : les pieds touchent le sol.

Premiers secours

Pour sauver une personne qui vient de se pendre, il convient dans l'idéal d'utiliser la méthode suivante :

- une personne soutient la victime sous les bras et la soulève pour relâcher la tension de la corde ;

- une autre personne desserre la corde ou la coupe ;

- la victime est allongée au sol en essayant de maintenir la tête dans l'axe du dos, par exemple la personne qui a desserré la corde maintient la tête durant la manœuvre.

Il convient de faire attention au risque de chute de la victime, qui peut provoquer des traumatismes secondaires et à la mobilisation du cou en cas de traumatisme cervical.

Histoire

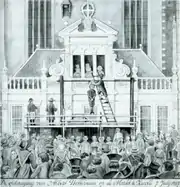

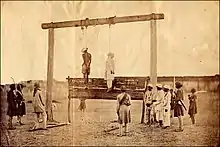

Avant le XIXe siècle, ce type de peine capitale consistait surtout à obtenir le trépas du condamné par strangulation due au poids de son propre corps, donc « jusqu'à ce que mort s'ensuive ».

Pour obtenir ce résultat, plusieurs procédés s'offraient aux bourreaux :

- le supplicié était très souvent amené à gravir une échelle en compagnie de son bourreau qui lui passait la corde au cou, puis le faisait basculer dans le vide ;

- une autre technique consistait à tout simplement hisser le condamné dans les airs (la corde était souvent placée dans une poulie) ;

- enfin, une dernière méthode faisait placer l'individu sur un support mobile que l'on faisait dérober sous ses pieds (une chute de 1,20 à 1,80 m, technique baptisée Short drop (« petite chute ») ou Standard drop (« chute standard ») par les Anglo-saxons : une trappe qui s'ouvre (procédé utilisé dès 1783 en Angleterre), un cheval qu'on lançait au galop, une chaise que l'on faisait tomber (ces deux dernières méthodes, très rudimentaires, furent notamment utilisées lors des lynchages des hors-la-loi durant la « Conquête de l'Ouest » aux États-Unis) ;

- les soldats nazis avaient élaboré, pendant la Seconde Guerre mondiale, une technique de pendaison lente qui consistait à attacher l'une des jambes du supplicié afin qu'elle ne touche pas le sol, laissant à l'autre le soin de supporter à elle seule le poids du corps. La fatigue aidant, le condamné finissait par se pendre lui-même, après de longues heures de tourments. Cette technique fut notamment utilisée dans le hameau de la Mure sur la commune de Vassieux-en-Vercors contre les maquisards[1].

Depuis l'invention de la technique du Long drop, terme se traduisant par « longue chute » (mise au point vers 1872 par, selon les sources : soit le bourreau anglais William Marwood, soit des exécuteurs irlandais), la pendaison consiste à laisser tomber le corps depuis une hauteur d'environ un à trois mètres, dans une trappe afin de fournir une force de 5600 newtons (ou 572 kg/force) destinée à provoquer une brutale rupture des vertèbres cervicales (les 1re, 2e, 3e, 4e ou 5e vertèbres) : la mort est dans ce cas instantanée. Mais on a relaté certaines exécutions durant lesquelles cette technique n'eut pas le résultat escompté : soit le condamné eut la tête arrachée à cause d'une trop grande énergie cinétique accumulée lors de la chute (corde trop longue), soit celui-ci fut tout simplement étranglé par le fait que cette énergie cinétique était trop faible (corde trop courte).

Pour autant, ceci ne vaut que pour des cordes statiques (dites linéaires) dont l’élasticité est faible (2 ou 3 %) et non pour des cordes dynamiques comme on utilise en escalade et dont la capacité d’allongement est de l’ordre de 10 % et au-delà en cas de chute. L’une des tables est celle du bourreau anglais James Berry (1852-1913), qui exerça dans les années 1880-90, connu pour avoir amélioré la technique du long drop mise au point par William Marwood, son prédécesseur (176 pendaisons pour Marwood ; 131 pour Berry), en ajustant la longueur optimale de la corde au poids du supplicié. Le tableau ci-dessus suggère une relation linéaire entre les deux variables, encore que la distribution des écarts ne soit pas très satisfaisante (un ajustement quadratique ou hyperbolique améliore le coefficient de corrélation qui passe alors à 0,998). Mais Berry a travaillé sur un petit échantillon (131) et avec les instruments de mesure de l’époque (quid de la balance ?). Mais, puisqu'il s’agit bien ici d’une application littérale de la loi de la chute des corps, peut-on maintenir qu’il s’agit d’une relation linéaire ?

Pour ces raisons, la longueur de la corde était donc limitée en fonction du poids du supplicié (des « tables de correspondance » avaient d'ailleurs été établies à cet effet par plusieurs bourreaux). Au Royaume-Uni, le bourreau James Berry (1852-1913), successeur de William Marwood en mars 1884, a défini et mis en œuvre sa propre table (drop table), application directe de la loi de la chute des corps[2] - [3].

Longtemps, des cordes de chanvre (souvent de mauvaise qualité) furent utilisées pour constituer le nœud coulant. Certains bourreaux, comme l’américain Georges Modelon, qui officia de 1874 à 1894, faisait fabriquer ses cordes sur mesure, utilisant du chanvre du Kentucky, qu’il faisait filer à Saint-Louis, tresser à Fort Smith et badigeonnait d’une mixture d’huile végétale pour la rendre plus glissante dans le nœud et moins élastique. Mais dans les années 1870, le britannique William Marwood, remplaça le nœud coulant par un anneau de cuivre (permettant à la corde de glisser encore plus facilement), fixé sur une corde de chanvre particulièrement lisse et de grande qualité qu’il faisait venir d’Italie.

À la prison de Wandsworth de Londres, un des principaux endroits où eurent lieu les pendaisons au Royaume-Uni, la salle d’exécution était en fait établie sur trois niveaux : à l’étage supérieur, la corde était attachée à une chaîne elle-même fixée à une immense poutre en chêne. À l’étage intermédiaire, se tenait le bourreau qui y réceptionnait le condamné. Enfin, l’étage inférieur (appelé aussi « fosse ») vers lequel le supplicié tombait dès que l’exécuteur avait actionné la trappe (le décès y était également constaté par le médecin de la prison).

Au Royaume-Uni, la corde (et par conséquent l’ensemble du matériel utilisé par le bourreau) restait la propriété de l’administration pénitentiaire et était placée sous scellés entre les exécutions, de manière qu’elle ne fasse pas l’objet d’un commerce macabre, lié notamment aux superstitions sur les pendus.

Imaginaire populaire

On a appelé longtemps échafauds, les échafaudages de construction. Ils furent appelés « chafauds » (du latin « catafalcum ») ou « échafauds », terme de sinistre mémoire, « échafaud » désignant aussi l'estrade où était placée la potence ou la guillotine dans les exécutions capitales. L'usage du terme échafaudage s'est généralisé au XIXe siècle à cause de l'association pernicieuse que faisait naître le mot échafaud dans les esprits ou pour oublier le désagréable souvenir des échafauds révolutionnaires[4].

L'échafaud — comme, plus tard, la guillotine — fut surnommé « l’Abbaye de Monte-à-Regret ». Cette expression date du XVIIe siècle. Nous la comprenons aujourd'hui avec son terme « regret » (on va rarement volontiers à une exécution quand on en est le principal acteur), mais elle vient plus probablement de « à regrès », qui voulait dire « à reculons », car on faisait monter le condamné à l'envers vers la potence avant de lui passer la cravate de chanvre autour du cou[5].

Pendant la Révolution française, mettre à la lanterne, s'est dit populairement pour pendre aux cordes d'un réverbère ceux que désignait la fureur populaire, sorte d'assassinat dont on cite de nombreux exemples dans les émeutes de 1789 à 1793. La populace en réclamant ces exécutions avait l'habitude de crier : À la lanterne[6] - [7]!

« On criait : L'abbé Maury à la lanterne ! — Eh bien, répondit-il, quand vous m'aurez mis à la lanterne, y verrez-vous plus clair ? »[6]

Pendaison par pays

La pendaison est toujours un mode légal d'application de la peine de mort dans des pays de droit tels que l'Inde, la Malaisie, l'Égypte, Singapour et le Japon, de même que dans des pays islamiques suivant la charia, tels que l'Iran, le Soudan, et l'Arabie saoudite.

Afghanistan

Afghanistan

Sous les talibans, des pendaisons publiques eurent lieu en utilisant des barres de cages de football.

Allemagne

Allemagne

.jpg.webp)

Dans les pays occupés par l'Allemagne nazie entre 1939 et 1945, la pendaison lente fut la méthode d'exécution publique la plus employée. Elle s'appliquait de préférence aux partisans et trafiquants du marché noir. Les corps pendaient en général plusieurs jours au gibet à la vue de tous.

Pendant l'occupation alliée de l'Allemagne, la pendaison fut appliquée à dix des douze condamnés à mort (Martin Bormann fut condamné par contumace et Hermann Göring s'est suicidé la veille de l'exécution) du procès de Nuremberg, ainsi qu'aux nombreux criminels de guerre retrouvés et jugés par les tribunaux internationaux. Après la signature de la capitulation, les criminels allemands furent exécutés par les méthodes propres aux forces d'occupation : les Anglais pratiquèrent la pendaison ; les Français, la décapitation par guillotine ; les Américains, le peloton d'exécution, tout comme les Soviétiques, qui pratiquaient également la pendaison pour les criminels de guerre.

Australie

Australie

Le dernier homme exécuté par pendaison en Australie fut Ronald Ryan, le .

Autriche

Autriche

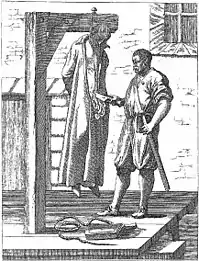

La potence autrichienne (ou pendaison autrichienne) était spéciale et s'assimilait plus en réalité à une strangulation qu'à une pendaison. Il s'agissait d'un poteau avec un escalier pour faciliter l'accès du bourreau. Le condamné devait se mettre dos au poteau, le bourreau en chef lui mettait une corde autour du cou, fixée au sommet du poteau et la resserrait, pendant que deux assistants tiraient le supplicié par les jambes. Ainsi, aucun condamné n'avait à souffrir longtemps (ce mode d'exécution eut également cours en Italie jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où certains fascistes furent exécutés par cette méthode).

La peine de mort fut abolie en 1918, réinstaurée en 1934 et réabolie en 1968.

Brésil

Brésil

Le Brésil appliqua la peine de mort par pendaison jusqu'en 1855. Des héros nationaux, tels que Tiradentes (en 1792) subirent ce châtiment. Le dernier condamné à mort fut Manoel da Motta Conqueiro, exécuté en 1855, bien qu'il fût innocent. Après cela, la peine capitale fut abolie dans ce pays.

Bulgarie

Bulgarie

Vasil Levski, héros national bulgare, fut exécuté par la cour ottomane à Sofia le . Depuis la libération de la Bulgarie, des commémorations à la date anniversaire rassemblent des milliers de personnes au pied du monument marquant l'emplacement du gibet.

Canada

Canada

La pendaison fut la seule méthode d’exécution au Canada, jusqu'à l'abolition de la peine de mort en 1976. La dernière pendaison publique, celle de Stanislas Lacroix, eut lieu le à 7 heures 50 minutes[8] dans la ville de Hull, au Québec. La toute dernière pendaison eut lieu le [9].

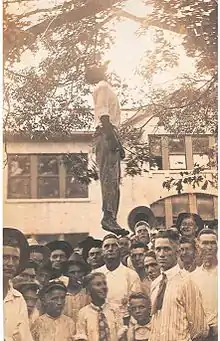

États-Unis

États-Unis

Actuellement, seul l'État de Washington peut procéder à des exécutions par pendaison, si le condamné le demande.

Après le rétablissement de la peine de mort en 1977, seuls trois condamnés, les deux premiers dans l'État de Washington ont été pendus sur l'ensemble du territoire américain. Au Delaware, la loi a changé en 1986, imposant l'injection létale, mais gardant la possibilité de pendaison pour les condamnés à mort par pendaison avant cette date. Ces derniers avaient alors le choix entre pendaison et injection létale. Billy Bailey, soumis à ce choix en 1996, opta pour la pendaison. Depuis, aucun condamné n'entre dans la catégorie au Delaware et la potence a été démontée.

Le New Hampshire conserve également la pendaison dans ses textes au cas où l'injection létale serait impraticable ou anticonstitutionnelle.

D'une manière générale, pour les États pratiquant la peine de mort, la pendaison a été largement remplacée par d'autres méthodes, telles que la chaise électrique et l'injection létale.

La dernière pendaison publique légalement menée aux États-Unis (qui fut également la dernière exécution publique du pays) fut celle de Rainey Bethea (en), le à Owensboro, dans l'État du Kentucky.

France

France

La pendaison est abolie après la Révolution française de 1789 qui n'autorise que la guillotine et le peloton d'exécution (pour les tribunaux militaires) comme mode d'exécution.

Cependant, sous la Restauration, en 1815, Grenédan et Trinquelague, deux députés ultra-royalistes de la Chambre introuvable, demandèrent le retour du gibet comme garantie d'une répression prompte[11].

Hongrie

Hongrie

En répression de l'insurrection de Budapest de 1956, le premier ministre Imre Nagy fut jugé et pendu en secret. Son corps fut incinéré sans cérémonie par le gouvernement hongrois soutenu par Moscou. Nagy fut réhabilité par la suite.

Inde

Inde

La Cour suprême de l'Inde a circonscrit la peine de mort aux cas d'une extrême rareté. Depuis 2004, les pendus notables sont Ajmal Kasab (seul survivant du commando pakistanais responsable des attentats de Bombay en 2008 qui avait fait 72 victimes) et les quatre accusés du viol collectif de New Delhi, majeurs au moment des faits, pendus le .

.jpg.webp)

Iran

Iran

Plusieurs formes d'exécution cohabitent en Iran. En ce qui concerne la pendaison, elle est appliquée au moyen d'une grue mobile télescopique, soulevant le corps des condamnés.

L'application de la peine de mort en Iran, parfois infligée pour des affaires de mœurs, suscite souvent l'indignation, notamment en Occident.

Irak

Irak

- La pendaison était un mode d'exécution fréquent sous Saddam Hussein.

- Le , un officiel du Conseil judiciaire suprême d'Irak a confirmé l'exécution par les autorités irakiennes de treize insurgés par pendaison, les premières exécutions officielles du pays depuis la restauration de la peine de mort en 2004.

- Le , Saddam Hussein a été condamné à la peine de mort par pendaison pour crime contre l'humanité, puis exécuté le à l'aube.

Israël

Israël

La peine de mort n’existe pas mais il y a eu une pendaison de condamné à mort en Israël en 1962, celle d’Adolf Eichmann, ancien fonctionnaire nazi et responsable de la « Solution finale ».

Japon

Japon

La pendaison est le seul mode d'exécution employé au Japon. On y compte actuellement près de 130 personnes dans le couloir de la mort qui ont vu leur sentence confirmée. En juillet 2010, après des exécutions, les médias ont été autorisés à diffuser des images[12] de la salle d'exécution du centre de détention de Tokyo. Le , deux meurtriers ont été pendus le même jour, prévenus de leur exécution seulement 30 minutes avant d'aller à la potence. Le , le gourou de la secte Aum Shinrikyō Shōkō Asahara ainsi que six membres ont été pendus 23 ans après avoir perpétré l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo le . En 2022, un homme condamné pour le meurtre de sept personnes en 2008 est pendu[13].

.svg.png.webp) Royaume-Uni

Royaume-Uni

La peine capitale par pendaison remonte au règne des Saxons, vers l'an 400. La liste des bourreaux débute avec le nom de Thomas de Warblynton (années 1360). Cette liste devient complète à partir des années 1500 et se termine avec les noms de Robert Leslie Stewart et Harry Allen, qui menèrent les dernières exécutions en 1964.

La peine de mort pour meurtre est abolie par le Parlement britannique en 1965, et, grâce à l'introduction de la loi sur les Droits de l'Homme en 1998, la peine de mort fut abolie pour tous les crimes, civils et militaires.

La dernière femme exécutée par pendaison est Ruth Ellis, le , par Albert Pierrepoint, célèbre bourreau anglais du XXe siècle.

Saint-Christophe-et-Niévès

Saint-Christophe-et-Niévès

Dans les Caraïbes, Saint-Christophe-et-Niévès pratique la peine de mort par pendaison sur une ancienne potence du XIXe siècle. En , le pays a pendu Charles Laplace (en) pour meurtre. N'ayant pas de bourreau sur l'île, un homme, Simeon Govia, s'est porté volontaire sans avoir aucune formation[14].

Singapour

Singapour

À Singapour, la pendaison se fait selon la méthode du long-drop en condamnation de crimes tels que le trafic de drogue, les enlèvements ou la possession illégale d'armes à feu. Les exécutions ont généralement lieu le vendredi matin. Parmi les cas les plus récents :

- Nguyen Tuong Van, un jeune Australien de 25 ans, a été pendu le pour trafic de drogue en 2002. Les nombreux soutiens (gouvernement australien, Amnesty International) n'ont pas suffi à infléchir la décision des autorités singapouriennes ;

- un jeune Malaisien de 24 ans, Took Leng Hown, a été pendu pour meurtre le .

Syrie

Syrie

Dans un rapport publié le , Amnesty International estime qu'environ 5 000 à 13 000 opposants au régime syrien ont été pendus dans la prison de Saidnaya entre et , au cours de la guerre civile syrienne[15].

Tchécoslovaquie

Tchécoslovaquie

- Le , Olga Hepnarová, qui avait tué huit personnes, est exécutée par pendaison à la prison de Pankrác, à Prague : c'est la dernière femme à avoir été exécutée en Tchécoslovaquie.

- Le , le tueur en série Ladislav Hojer est exécuté par pendaison à la prison de Pankrác.

- Le , le meurtrier Vladimír Lulek (en), qui avait tué sa femme et leurs quatre enfants, est exécuté par pendaison à la prison de Pankrác.

- Le , le meurtrier Štefan Svitek, qui avait tué sa femme enceinte et leurs deux filles, est exécuté à Bratislava.

Union soviétique

Union soviétique

En Union soviétique, les derniers condamnés à mort par pendaison furent Andreï Vlassov et onze autres officiers de son armée, le . Ce mode d'exécution était réservé dans ce pays aux crimes de guerre.

Notes et références

Notes

- De gauche à droite : Jenny-Wanda Barkmann, Ewa Paradies, Elisabeth Becker, Wanda Klaff et Gerda Steinhoff ; au fond, le SS-Oberscharführer Johann Pauls (le chef des gardiens) et trois kapos.

Références

- « Pendaison au hameau de la Mure », sur cnrd2006.free.fr (consulté le ).

- Table de correspondance de James Berry (1852-1913), penombre.org, consulté le .

- (en) The history of judicial hanging in Great Britain 1735 - 1964, consulté le .

- Jean-Pierre Adam, La Construction romaine. Matériaux et techniques. Sixième édition. Grands manuels picards. 2011.

- « L'abbaye de Monte-à-Regret - dictionnaire des expressions françaises - définition, origine, étymologie », sur Expressio.fr (consulté le ).

- Émile Littré, Dictionnaire de la langue française (1872-77).

- Dictionnaire de l'Académie française, 8th édition (1932-5).

- Les dernières heures d’un condamné à mort au Québec sur Histoire-Généalogie. Consulté le 30 août 2008.

- Gatineau sur Mémoire du Québec. Consulté le 30 août 2008.

- « History of Lynching in America » (consulté le )

- Albert Maurin, Histoire de la chute des Bourbons : grandeur et décadence de la bourgeoisie, 1815-1830-1848, Bureaux de la Société des travailleurs réunis, (lire en ligne), p. 205

- (en)Inside Japan's gallows, sur Reuters.com.

- « JAPON : Le meurtrier de sept personnes en 2008 exécuté par pendaison », sur cnews.fr (consulté le )

- (en) « Return of the noose: St Kitts has just hanged its first man for a decade and believes it is the only way to beat violent crime », sur dailymail.co.uk, (consulté le )

- Syrie : l'horrible prison de Saidnaya, Amnesty International, 7 février 2017.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Dépendre un pendu, Le Généraliste no 1974,

- Ressource relative à la santé :

- (no + nn + nb) Store medisinske leksikon

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :