Lanterne (éclairage)

Une lanterne est un appareil d'éclairage souvent portatif, constitué d'une boîte dont les faces sont fermées par un matériau translucide ou transparent, où l'on enferme un dispositif éclairant (chandelle, bougie, lampe à huile, à pétrole ou électrique). Les surfaces transparentes étaient autrefois en corne ou en verre

Le réverbère ou lanterne réverbère ajoute des réflecteurs à la lanterne. Le réverbère sera utilisé dans des applications de lampe à huile, de gaz d'éclairage ou d'électricité et appartient plutôt au monde moderne, la lanterne, au passé.

Historique

Les lanternes sont connues dès l'Antiquité.

À Paris, les autorités, en 1667, seraient les premières à placer au milieu et aux deux extrémités de chaque rue des lanternes garnies de chandelles et cet usage se généralisa à toutes les villes de France. Pour perpétuer le souvenir, on frappa en 1669, une médaille avec cette légende: « Urbis securitas et nitor »[1] (« la sûreté et la netteté de Paris »). L'allumage des lampes se fait alors par des habitants désignés annuellement par les autorités, chacun dans son quartier, aux heures réglées (et un commis surnuméraire dans chaque quartier pour avertir de l'heure), puis apparaissent progressivement des allumeurs de réverbères. Une taxe est prélevée, impôt de boues et lanternes qui permettra la transformation de la ville sous l'impulsion de son lieutenant de police : Gabriel Nicolas de la Reynie[2].

Les lanternes à réverbère seraient inventées par un certain abbé Matherot de Preigney et un sieur Bourgeois de Châteaublanc, qui, par lettres-patentes, enregistrées le , obtinrent le privilège de cette entreprise[3].

Les lanternes cèdent la place aux réverbères à partir de 1766, l'huile succédant aux chandelles à double mèche. « Les lanternes avaient existé jusqu'en 1766. À cette époque, le sieur Bailly entreprit d'y substituer des réverbères. Déjà, au mois d'avril de cette année, près de la moitié des rues étaient éclairées par des réverbères de sa façon, lorsque le bureau de la ville préféra les modèles du sieur Bourgeois de Chateaublanc, qui, avec plus d'économie, rendaient plus de lumière. Ce dernier entrepreneur se chargea de pourvoir la capitale de trois mille cinq cents réverbères, alimentant sept mille becs de lumière. Le 30 juin 1769, le sieur Bourgeois fut chargé de l'entreprise de l'illumination de Paris pendant vingt ans[4]. »

Lors de la première installation d'éclairage public au gaz d'éclairage à Paris en 1818, place du Carrousel, suivi de celui de la rue de Rivoli en janvier 1819 les premiers candélabres (ou réverbères sur pied) apparaissent.

Réverbère

Le réverbère est une lanterne équipée de réflecteurs, c'est-à-dire de surfaces réfléchissantes (miroir, métal poli...) qui ramènent la lumière dans une direction privilégiée.

Il se dit, par extension et plus ordinairement, des lanternes de verre qui contiennent une lampe munie d'un ou de plusieurs réflecteurs, et qui servent à éclairer pendant la nuit les rues, les grandes cours, les quais de gare et d'autres lieux.

En 1835, les rues de Paris et des principales villes du royaume sont éclairées par des réverbères[5].

Lanterne sourde

Une lanterne sourde est une lanterne dont certaines parois sont opaques, de telle façon que celui qui la porte puisse voir sans être vu et masquer complètement la lumière en cas de besoin.

Lanterne chinoise

Les lanternes thaïlandaises ou chinoises sont des sortes de lampions qu'un brûleur en cire transforme en ballon à air chaud. Lâchées en nombre à l'occasion de fêtes et capables de voler pendant une dizaine de minutes au gré du vent, émettant une lumière orangée, elles sont souvent décrites comme des OVNIs.

Expressions

« À la lanterne »

L'éclairage public par lanterne secondait l'ordre public, la lanterne est donc devenue un symbole de l'ordre. Pour défier le pouvoir, on jetait des cailloux à la lanterne.

Pendant la Révolution française, « mettre à la lanterne » était une expression populaire signifiant pendre aux cordes d'un réverbère (notamment la potence de fer soutenant la vieille lanterne place de Grève) ceux que la fureur populaire désignait comme contre-révolutionnaires, sorte d'exécution dont on cite de nombreux exemples dans les émeutes de 1789 à 1793. Jusqu'en 1792, pendre quelqu'un à la lanterne était aussi un défi au roi. Les émeutiers en réclamant ces exécutions avaient l'habitude de crier : « À la lanterne »[6] - [7] - [8]!

Vessie et lanterne

L'expression « Prendre des vessies pour des lanternes » signifie Prendre ses rêves pour la réalité.

Galerie

- Différents types de lanternes

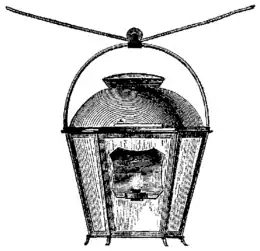

Lanterne à chandelle

Lanterne à chandelle Lanterne à gaz

Lanterne à gaz

Nouvelle-Zélande.JPG.webp) Lanterne à réverbère électrifiée

Lanterne à réverbère électrifiée

Allemagne Lanterne électrique

Lanterne électrique

Allemagne Lanterne suspendue

Lanterne suspendue

à base hexagonale

Russie_(mulDA0041).jpg.webp) Lanterne posée, à base octogonale, États-Unis

Lanterne posée, à base octogonale, États-Unis Lanterne suspendue

Lanterne suspendue

de forme sphérique

France.jpg.webp) Console pour applique murale avec lanterne suspendue

Console pour applique murale avec lanterne suspendue

Oman Console pour applique murale avec lanterne posée

Console pour applique murale avec lanterne posée

Allemagne Applique murale verticale avec lanterne à triple fixation

Applique murale verticale avec lanterne à triple fixation

Canada Lanterne classique à base carrée

Lanterne classique à base carrée

muni de pics anti-oiseaux

posée sur un candélabre simple

Espagne Lanterne classique à base carrée

Lanterne classique à base carrée

posée sur un candélabre à double potence de bannière

Norvège Lanterne d'éclairage public dite lyre

Lanterne d'éclairage public dite lyre

posée sur un candélabre simple

France Lanterne contemporaine

Lanterne contemporaine

à base ronde

posée sur un mat métallique Lanterne contemporaine

Lanterne contemporaine

à base ronde

posée sur un candélabre simple Candélabre

Candélabre

Espagne Candélabre

Candélabre

Espagne.jpg.webp) Candélabre

Candélabre

Singapour Candélabre

Candélabre

France.jpg.webp)

.jpg.webp)

Références

- La ville de Paris, personnifiée par une femme debout, tenant une lanterne rayonnante et une bourse ; à l’exergue : M. DC. LXVIIII. LOUIS XIV : la sûreté et la netteté de Paris.

- Sûreté de la ville de Paris: le sujet est l’établissement de l’éclairage public et d’une garde sous les ordres d’un lieutenant de police (1667) destinés à mettre fin à l’insécurité qui régnait dans la ville de Paris dès la nuit tombée. Le premier lieutenant de police s’est particulièrement illustré : Gabriel Nicolas de la Reynie, qui fut en fonction pendant trente ans entre 1667 et 1697. sur le site galeriedesglaces-versailles.fr

- Jacques-Antoine Dulaure, Histoire physique, civile et morale de Paris : depuis les premiers temps historiques jusqu'à nos jours, Guillaume et compagnie, 1829 Livre numérique Google.

- Les industriels métiers et professions en France. Émile de La Bédollière Janet, 1842.

- Dictionnaire de l'Académie française, 6e Édition (1835)

- Émile Littré, Dictionnaire de la langue française (1872-77)

- Dictionnaire de l'Académie française, 8e Édition (1932-5)

- Benoît Le Corre, « On a fait jouer un historien à "Assassin’s Creed Unity" », Rue89, 19 novembre 2014, consulté le 19 novembre 2014.

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) Grove Art Online

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :