Saint-Barthélemy (Morbihan)

Saint-Barthélemy [sɛ̃.baʁ.te.le.mi] est une commune française, située dans le département du Morbihan en région Bretagne.

| Saint-Barthélemy | |

_Chapelle_Saint-Adrien_08.JPG.webp) La chapelle Saint-Adrien. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Morbihan |

| Arrondissement | Pontivy |

| Intercommunalité | Baud Communauté |

| Maire Mandat |

Yolande Kervarrec 2020-2026 |

| Code postal | 56150 |

| Code commune | 56207 |

| Démographie | |

| Gentilé | Bartholéméen, Bartholéméenne |

| Population municipale |

1 153 hab. (2020 |

| Densité | 53 hab./km2 |

| Population agglomération |

13 500 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 55′ 36″ nord, 3° 02′ 38″ ouest |

| Altitude | 90 m Min. 27 m Max. 151 m |

| Superficie | 21,9 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Pontivy |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

Géographie

Localisation

Relief et hydrographie

La commune est vallonnée, l'altitude étant comprise entre 27 mètres au niveau de la vallée du Blavet et 151 mètres sur les hauteurs à la limite orientale de la commune. Le bourg est situé au centre du territoire communal, à une altitude voisine de 100 mètres.

|

La commune est limitée à l'ouest par le fleuve côtier Blavet, qui sert de frontière naturelle avec Melrand et Quistinic, et dont le cours est canalisé (écluses de Tréblavet, de Talhouët et de Pont Saint-Adrien). Plusieurs affluents de rive gauche de celui-ci limitent ou traversent son finage : le ruisseau de Saint-Thuriau sert de limite avec Pluméliau (désormais Pluméliau-Bieuzy), de même que le ruisseau du Moulin de Guervaud sur la partie amont de son cours (celui-ci traverse le nord-ouest du territoire comunal dans sa partie aval) ; le Ruisseau du Mounin de Kerhuilc passe juste au sud du bourg ; enfin le Ruisseau du Roffol (dénommé aussi Ruisseau de Kermorvan ou de Kerdualic dans sa partie amont et Ruisseau de Kernars dans sa partie aval) sert de limite avec Baud.

Le sous-sol de la commune est constitué essentiellement de schiste.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Pontivy », sur la commune de Pontivy, mise en service en 1968[7] et qui se trouve à 17 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,4 °C et la hauteur de précipitations de 968,4 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Lorient-Lann Bihoue », sur la commune de Quéven, mise en service en 1952 et à 32 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 11,6 °C pour la période 1971-2000[11], à 12 °C pour 1981-2010[12], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[13].

Paysages et habitat

La commune présente un paysage agraire traditionnel de bocage avec un habitat dispersé en écrts formés de hameaux ("villages") et fermes isolées. Les espaces boisés sont peu nombreux, occupant essentiellement certains fonds de vallée.

La commune a conservé pour l'essentiel son aspect rural (le patrimoine bâti traditionnel est en moellons de schiste dans la partie est et de granite dans la partie ouest de la commune, ce dernier provenant des communes voisines situées plus à l'ouest)[14].

Toutefois, en raison de la proximité de Baud, le bourg a connu depuis la Seconde Guerre mondiale une large expansion, surtout à l'est du bourg traditionnel.

Transports

La ligne de chemin de fer d'Auray à Pontivy, qui emprunte la vallée du Blavet, traverse l'ouest de la commune[15]. Une gare existait à Saint-Rivalain, dans l'angle nord-ouest du territoire communal.

La gare de Saint-Rivalain vers 1900.

La gare de Saint-Rivalain vers 1900. Anciens bâtiments de la gare de Saint-Rivalain.

Anciens bâtiments de la gare de Saint-Rivalain.

La RD 768 (ancienne Route nationale 168), aménagée en voie expresse, qui va de Baud à Pontivy et au-delà Saint-Brieuc, longe, en l'écornant quelque peu, la limite orientale de la commune, laquelle est desservie par l'échangeur de Lann Pontual qui, via la RD 203, dessert le bourg de Saint-Barthélemy, lequel est aussi desservi par la RD 142 qui vient directement de Baud et continue ensuite en direction de Melrand.

Le Blavet canalisé n'a pas suscité d'activité nautique notable dans la commune.

Urbanisme

Typologie

Saint-Barthélemy est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [16] - [17] - [18]. La commune est en outre hors attraction des villes[19] - [20].

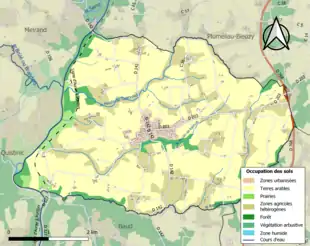

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 2,9 % | 65 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 65,9 % | 1460 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 2,5 % | 55 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 15,8 % | 349 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 6,7 % | 149 |

| Forêts de feuillus | 5,3 % | 117 |

| Forêts de conifères | 0,8 % | 18 |

| Forêts mélangées | 0,1 % | 2 |

| Source : Corine Land Cover[21] | ||

Toponymie

Saint-Barthélémy, en breton Bartelame[22], est une commune récente créée le , date où son territoire est détaché de celui de Baud.

Saint-Barthélémy est venu d'une tentative de christianisation du breton Bartelame qui est un toponyme sans rapport avec saint Barthélemy.

Histoire

Préhistoire

Les menhirs de Kernars datent du Néolithique et la stèle gauloise de Khérel de l'Âge du fer. Un souterrain datant de l'époque gauloise existe à la Villeneuve.

Antiquité

Une voie romaine menant à Castennec, l'ancienne Sulim, traverse la commune en passant par Talforêt, à Tylosquet et au Henven. Un reste de retranchement d'un camp romain est signalé à Pen-Mané par Joseph-Marie Le Méné[23].

Moyen-Âge

Saint-Barthélemy est issu d'un démembrement de la paroisse de l'Armorique primitive de Baud et dépendait du doyenné de Porhoët[24].

Le manoir de Kerhuillic est attesté dès 1390 et dans les réformation et montres de la noblesse dès 1448 comme appartenant à la famille de Kerhuelic (Henry de Kerhuelic est cité dans la réformation de 1427)[25].

Temps modernes

Froment, seigle, avoine, blé noir et chanvre étaient traditionnellement cultivés, de même que les pommiers à cidre ; l'élevage bovin était important[14].

Avant 1789 la trève de Saint-Barthélémy comptait sept moulins à eau, tous situés sur les affluents du Blavet : Roffol, Kernars, Talhouët, Saint-Adrien, Kercadio, Tréblavet et Squirio. Quatre de ces moulins (Talhouët, Tréblavet, Kernars et Roffol) fonctionnaient encore en 1922[26].

Le XIXe siècle

Le cadastre de 1826 montre un hameau de quelques fermes regroupées à l'ouest de la chapelle Saint-Barthélemy, uniquement desservie par des chemins ruraux c'est pourtant ce hameau qui fut choisi en 1867 comme centre de la nouvelle commune lors de sa création[27].

Ancienne trève de Baud, Saint-Barthélemy est érigée en commune le et devient une paroisse à part entière en 1871. Ceci était demandé depuis 1860 par de nombreux habitants qui se trouvaient trop éloignés de Baud[28].

Les premières élections municipales furent organisées le . Une mairie école fut construite en 1879 et une nouvelle église paroissiale en 1895, en remplacement de l'ancienne chapelle tréviale, laquelle fut détruite en 1912. Le bourg se déplaça progressivement depuis le "Vieux bourg" aux alentours de la nouvelle église[28].

La Belle Époque

_%C3%A9glise_1910.jpg.webp) Saint-Barthélemy (Morbihan) : l'église paroissiale au début du XXe siècle.

Saint-Barthélemy (Morbihan) : l'église paroissiale au début du XXe siècle._1910_A.jpg.webp) Saint-Barthélemy (Morbihan) : le bourg au début du XXe siècle.

Saint-Barthélemy (Morbihan) : le bourg au début du XXe siècle._1910_B.jpg.webp) Saint-Barthélemy (Morbihan) : le hameau de Saint-Adrien au début du XXe siècle.

Saint-Barthélemy (Morbihan) : le hameau de Saint-Adrien au début du XXe siècle.

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Saint-Barthélemy porte les noms de 82 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux 9 sont morts en Belgique (dont 6 dès 1914, 1 en 1915 et 2 en 1918) ; Julien Le Louer dans l'actuelle Macédoine du Nord en 1917 ; Joseph Thubaut en 1918 alors qu'il était en captivité en Allemagne ; tous les autres sont morts sur le sol français (parmi ceux-ci Julien Le Bras, Jean Le Gall et Joseph Le Métayer ont été décorés à la fois de la Médaille militaire et de la Croix de guerre)[29].

L'Entre-deux-guerres

_1930_A.jpg.webp) Saint-Barthélemy (Morbihan) : le monument aux morts et la place du bourg vers 1930 (carte postale).

Saint-Barthélemy (Morbihan) : le monument aux morts et la place du bourg vers 1930 (carte postale)._1930.jpg.webp) Saint-Barthélemy (Morbihan) : l'église paroissiale et le bourg vers 1930.

Saint-Barthélemy (Morbihan) : l'église paroissiale et le bourg vers 1930._1930.jpg.webp) Saint-Barthélemy (Morbihan) : la gare de Saint-Rivalain et le pont sur le Blavet vers 1930 (carte postale).

Saint-Barthélemy (Morbihan) : la gare de Saint-Rivalain et le pont sur le Blavet vers 1930 (carte postale).

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Saint-Barthélemy porte les noms de 13 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; parmi elles Alexandre Cargouet, Pierre Kerguenal, Jean Le Bras, Adrien Malard et Gaston Russel sont des soldats qui ont été tués lors de la Bataille de France au printemps 1940 ; Jean Le Dortz, gendarme à Écouché (Orne), résistant, déporté au camp de concentration de Neuengamme, décédé le des suites de sa déportation, chevalier de la Légion d'honneur, Croix de guerre avec palmes ; René Pierre Le Pessec, dit "commandant Gaston", résistant, a été tué en mars 1944 après avoir été emprisonné à Vannes , puis à Locminé (son corps n'a jamais été retrouvé)[30] ; Jean Dabet, aussi résistant, a été tué à l'ennemi à Pluméliau le ; Eugène Jan est mort en captivité en Allemagne ; Mathurin Lorcy est mort le en Allemagne[29].

L'après Seconde Guerre mondiale

Un soldat (Éloi Le Tutour) originaire de Saint-Barthélemy est mort pour la France pendant la Guerre d'Algérie[29].

Le XXIe siècle

La supérette Vivéco, qui avait ouvert en 2016 en reprenant les locaux d'Intermarché, a fermé le [31] ; elle a réouvert sous l'enseigne Proxi Super en février 2022[32]. « Ce qui nous a animé, mon épouse et moi, à la base, c’est notre volonté d’amener davantage de commerce dans la ruralité » a déclaré François Thenadey, époux de la gérante du nouveau magasin[33].

Politique et administration

Démographie

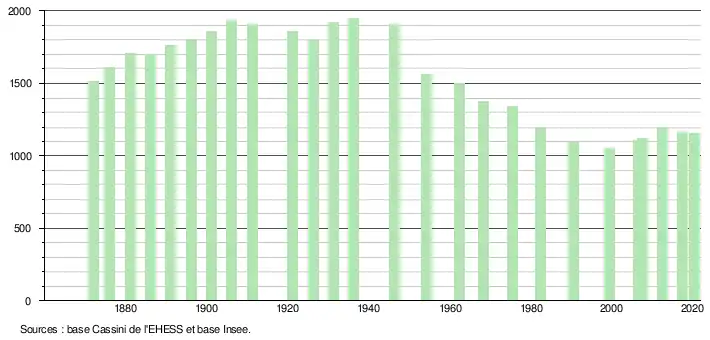

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1872. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[42]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[43].

En 2020, la commune comptait 1 153 habitants[Note 12], en diminution de 4,32 % par rapport à 2014 (Morbihan : +3,12 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

_Chapelle_Saint-Adrien_01.JPG.webp) Chapelle Saint-Adrien : flanc méridional.

Chapelle Saint-Adrien : flanc méridional. Chapelle Saint-Adrien : façade ouest.

Chapelle Saint-Adrien : façade ouest. Chapelle Saint-Adrien : porte ouest.

Chapelle Saint-Adrien : porte ouest._Chapelle_Saint-Adrien_09.JPG.webp) Chapelle Saint-Adrien : remplages de la maîtresse-Vitré.

Chapelle Saint-Adrien : remplages de la maîtresse-Vitré.

- Fontaine Saint-Adrien: c'est une fontaine surmontée d'un calvaire[47].

_Chapelle_Saint-Adrien_03.JPG.webp) Fontaine-calvaire. Détail. Saint-Jean au pied du Christ en Croix.

Fontaine-calvaire. Détail. Saint-Jean au pied du Christ en Croix._Chapelle_Saint-Adrien_07.JPG.webp) Fontaine au nord de la chapelle Saint-Adrien.

Fontaine au nord de la chapelle Saint-Adrien.

- Église paroissiale Saint-Barthélemy : elle date de 1891 (elle a remplacé l'ancienne chapelle tréviale, devenue trop petite), est en forme de croix latine et de style néo-gothique. La croix de mission est érigée en 1912 et le clocher date de 1913[48].

- Chapelle Saint-Thuriau, dédiée à saint Thuriau : elle date de la fin du XIXe siècle (1885), est de plan rectangulaire à nef unique et chevet plat : elle a remplacé une chapelle antérieure datant probablement du XVIe siècle dont le pardon était très fréquenté. Elle conserve la dépouille du chef chouan Claude Lorcy[49].

- Chapelle Saint-Guen, dédiée à saint Guen (Gwenn (sainte) ?), mais aussi à saint Méen ; située dans le village de Saint-Guen, de plan rectangulaire et construite en moellons de granite et de schiste, elle a été reconstruite au XVIIIe siècle et restaurée en 1974[50]. Une fontaine de dévotion se trouve à proximité[51].

- Chapelle Saint-Fiacre, dédiée à saint Fiacre : située dans le village de Saint-Fiacre, elle date de la fin du XIVe siècle ou du début du XVe siècle, mais a été largement transformée par la suite, notamment au début du XVIIe siècle, ainsi qu'au XIXe siècle ; elle est de plan rectangulaire et à nef unique. Une nouvelle restauration, avec ajout d'une sacristie, a eu lieu après l'effondrement de son pignon ouest survenu en 1952[52].

- Chapelles disparues :

- Chapelle Saint-Corentin : située dans le village de Saint-Corentin, elle datait du XVIIe siècle. Il subsiste la fontaine de dévotion[53].

- Une chapelle a existé à Saint-Ily ;une fontaine de dévotion y était encore visible à la fin du XIXe siècle.

- Les fontaines et lavoirs : « Je ne connais aucun autre lieu où les vestiges du culte de l'eau soient aussi nombreux et aussi frappants » a écrit François Marie Cayot-Délandre. Même si certaines ont disparu depuis, il en subsiste 7 qui sont répertoriées, souvent associées à des lavoirs[54].

- Le château ou manoir de Kerhuelic ou Kerhuilic était jadis une importante maison noble qui possédait un moulin et une chapelle privée aujourd'hui désaffectée. Le Manoir de Kerhuilic est attesté depuis 1390[25]. Daté de 1555, la métairie, bâtie à l'écart du logis seigneurial, affiche les armoiries de ses bâtisseurs. Le bâtiment abrite, sous un même toit, le logis du métayer et les greniers de la seigneurie[55].

- Château de Pen-Mané : il date de la fin du XIXe siècle et a remplacé un ancien manoir qui avait appartenu à la famille de La Fuglaie et racheté vers 1850 par la famille Le Courrierec de Talnay[56].

- De nombreuses fermes et maisons de la commune présentent un intérêt patrimonial[57].

- Les menhirs de Kernars.

Les deux menhirs de Kernars.

Les deux menhirs de Kernars. L'un des deux menhirs de Kernars.

L'un des deux menhirs de Kernars. L'autre menhir de Kernars.

L'autre menhir de Kernars.

Personnalités liées à la commune

- Claude Lorcy dit l’Invincible (1772-1798), chef chouan et compagnon de Jean Jan, lieutenant de Georges Cadoudal.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- François Henrio, né le au bourg de aint-Barthélemy, décédé le au bourg de Saint-Barthélemy.

- Jean François Bellec, né le à Melrand, décédé le à Saint-Barthélemy.

- Mathurin Le Gourriérec, né le à Coët Pourron en Baud, décédé le à Talvern en Saint-Barthélemy.

- Louis Naizin, né le à Guénin.

- Joseph Marie Le Gourriérec, né le au moulin de Roffol en Saint-Barthélemy.

- Yves Guilloux, né le à Lignol, décédé en 1938 à Saint-Barthélemy.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Pontivy - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Barthélemy et Pontivy », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Pontivy - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Barthélemy et Quéven », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Présentation de la commune de Saint-Barthélemy », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- « Voie ferrée (Saint-Barthélemy) », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole ; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- Saint-Barthélemy , geobreizh.bzh.

- Joseph-Marie Le Méné, Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes, Vannes, Imprimerie de Galles, .

- « Étymologie et histoire de Saint-Barthélemy », sur infobretagne.com (consulté le ).

- « Manoir, Kerhuilic (Saint-Barthélemy) », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- « Avant 1789, la commune de Saint-Barthélémy comptait sept moulins à eau », Journal Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- « Village, dit bourg de Saint-Barthélemy », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- « Saint-Barthélemy. Notre histoire », sur saint-barthelemy56.fr (consulté le ).

- « Saint-Barthélemy. Monument aux Morts (Relevé n° 29147) », sur memorialgenweb.org, (consulté le ).

- Julie Schittly, « Morbihan. Où repose le commandant Gaston, tué en 1944 ? », Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- « À Saint-Barthélémy, la supérette Vivéco fermera le 23 janvier », Journal Le Télégramme, 5 jznvier 2022 (lire en ligne, consulté le ).

- « Saint-Barthélemy. Proxi Super ouvre ses portes lundi », Journal Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- « A St-Barthélémy, la supérette rouvre ses portes », La Gazette du Centre Morbihan, (lire en ligne, consulté le ).

- Liste des maires de Saint-Barthélemy (en fin de document)

- « M. Naizin, maire de Saint-Barthélémy depuis 27 ans, ne se représentait pas. Mais son fils s'était mis à sa place à la tête de la liste libérale. M. Joseph Le Gourrierec avait constitué une liste républicaine. Celle-ci a été entièrement élue. », L'Ouest-Éclair, 3 décembre 1919.

- Notice OLLIVIER Jacques par François Prigent, version mise en ligne le 26 juin 2013, dernière modification le 9 septembre 2022

- « Décès de Jacques Ollivier, ancien maire », Ouest-France, (lire en ligne).

- « M. Alphonse Kervarrec, nouveau maire de St-Barthélémy », Ouest-France (archives du journal), .

- « Nécrologie. Alphonse Kervarrec, maire honoraire », Le Télégramme, (lire en ligne).

- « Yolande Kervarrec élue avec 61,58 % des voix », Ouest-France, (lire en ligne).

- « Municipales à Saint-Barthélémy. Deuxième mandat de maire pour Yolande Kervarrec », sur Ouest-France, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Chapelle, Saint-Adrien (Saint-Barthélemy) », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- « Fontaine de dévotion, Saint-Adrien (Saint-Barthélemy) », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- « Église paroissiale Saint-Barthélemy (Saint-Barthélemy) », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- « Chapelle, Saint-Thuriau (Saint-Barthélemy) », sur patroine.bzh, (consulté le ).

- « Chapelle Saint-Guen (Saint-Barthélemy) » (consulté le ).

- « Chapelle Saint-Guen (Saint-Barthélemy) », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- « Chapelle, Saint-Fiacre (Saint-Barthélemy) », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- « L'architecture religieuse sur la commune de Saint-Barthélémy », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- « Les fontaines et lavoirs de Saint-Barthélémy », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- Christel Douard et Jean Kerhervé, Manoirs : Une histoire en Bretagne, Châteaulin, Locus Solus, , 215 p. (ISBN 978-2-36833-338-9), p. 93.

- « Château, Pen-Mané (Saint-Barthélemy) », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- « Les maisons et fermes sélectionnées sur la commune de Saint-Barthélémy », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie de Saint-Barthélemy

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Saint-Barthélemy sur le site de l'Institut géographique national

- Inventaire du patrimoine