Caraque

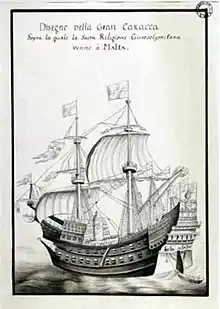

La caraque (en allemand urca[1]) ou nef (en espagnol nao, en portugais nau), est un grand navire de la fin du Moyen Âge, caractérisé par une coque arrondie et deux châteaux à l'avant et à l'arrière, permettant un gros emport de charge.

La caraque est mise au point à l'époque des Croisades en mer Méditerranée, à partir du modèle de la cogue, utilisée en mer du Nord et en mer Baltique, elle-même issue du bateau viking (dit « drakkar »).

Un des premiers types de navires européens à pouvoir s'aventurer en haute mer, la caraque est utilisée, aux côtés de la caravelle, par les navigateurs à l'époque des grandes découvertes.

Étymologies

Le mot « caraque » vient de l'italien carraca, en usage en particulier dans la marine génoise[2], lui-même issu de l'arabe harrāqa « brûlot, barque »

En français, ce mot est attesté pour la première fois vers 1245 (Philippe de Novare, Mémoires) sous la forme « karaque », avec le sens de « petit bateau sarrazin » ; en 1391 (Laborde, Comptes du roy), le mot « carraque » signifie « grand bateau à voiles ».

À la fin du Moyen Âge, « nef » est synonyme de « caraque ». Le mot « nef » vient du latin navis (« navire »). qui est aussi l'origine des mots espagnol nao et portugais nau.

Origine et évolution

Origine : la cogue

La caraque dérive des cogues qui servaient au commerce et à la guerre en mer du Nord et dans la mer Baltique[3], en particulier dans les flottes des villes de la Hanse, depuis le XIe siècle.

Les cogues mesurent alors 30 mètres de longueur et 8 mètres de largeur, et portent deux mâts avec un total de six voiles carrées très efficaces par vent arrière. Ce sont des navires de construction robuste comme leurs ancêtres les bateaux vikings : une coque arrondie, dont le bordage est à clin, c’est-à-dire que les planches se recouvrent partiellement pour se renforcer.

Lors des croisades (XIe et XIIe siècles), les cogues, devant traverser la Méditerranée, sont adaptées à un nouvel environnement. La construction navale, notamment italienne (Venise, Gênes), transforme l'architecture de la cogue, donnant naissance à la caraque.

Innovations de la caraque

En ce qui concerne la voilure, le mât arrière (mât d'artimon) de la caraque est gréé avec une voile latine, adaptée à la navigation dans cette mer resserrée, où l'on est souvent obligé de remonter au vent. Mais, comme sur la cogue, les autres voiles sont carrées.

Un des changements les plus importants est l'apparition de mâts supplémentaires : les caraques sont dotées de trois, voire quatre mâts.

L'augmentation du nombre de mâts et de la surface de voilure permet une augmentation de la taille des navires, et à la fin du XIVe siècle, on en arrive à des bateaux jaugeant parfois mille tonneaux.

Usages militaires de la caraque

Comme la cogue, la caraque sert de façon indifférenciée au commerce ou à la guerre ; pour l'usage militaire, elle est pourvue de deux tours construites en bois directement sur le pont, qui permettent, comme leur équivalent terrestre, de surplomber l'adversaire, donnant l'avantage de la hauteur en particulier aux archers.

C'est sur ces navires qu'ont lieu les innovations qui révolutionnent la guerre sur mer, notamment l'usage de l'artillerie navale avec le sabord qui lui est associé. Les caraques représentent une bonne partie des flottes de guerre du XVIe siècle.

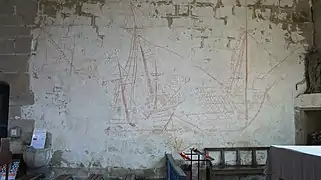

Chapelle Saint-Colomban de Carnac : vue intérieure, graffitis de la seconde moitié du XVIe siècle représentant des caraques

Chapelle Saint-Colomban de Carnac : vue intérieure, graffitis de la seconde moitié du XVIe siècle représentant des caraques

Le déclin de la caraque (XVIIe siècle)

Les tours devinrent progressivement de plus en plus hautes, nuisant grandement à la stabilité du navire en l'alourdissant dans les hauts : c'est la cause notamment du naufrage du Vasa.

À la suite de l'apparition au XVIe siècle, du galion, caractérisé par sa poupe carrée, beaucoup plus maniable, la caraque est abandonnée progressivement pour l'usage militaire.

Les dernières caraques construites sont dotées du bordage dit « à franc-bord », avec des planches jointives, renforcées de l'intérieur par les membrures.

Néanmoins, la flûte, plus adaptée pour le port de charge, finit par la supplanter pour le commerce au XVIIe siècle.

Caraques célèbres

- La Santa María, navire amiral de l'escadre de Christophe Colomb lors de son premier voyage (août 1492-mars 1493) : mais la Santa Maria s'échoue à Hispaniola en décembre 1492 et est démantelée sur place pour construire un fort (les deux autres navires sont des caravelles).

- La Cordelière d'Anne de Bretagne (1501)

- Le Michael (en) écossais (1507)

- Le Mary Rose d'Henri VIII (1512)

- Le Henri Grâce à Dieu d'Henri VIII (1514)

- La Dauphine de Giovanni da Verrazzano (1518)

- Le Victoria espagnol (1519)

- La Grande Hermine de Jacques Cartier (1535), présente sur le drapeau de Saint-Pierre-et-Miquelon.

- l'Imperial de la reine Victoria

Notes et références

- Anne Pouget-Tolu, Navires et navigation aux XIVe et XVe siècles, L'Harmattan, 2002

- FEW, t. 19. p. 66 - 67.

- Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II - La part du milieu, vol. 1, Armand Colin, (ISBN 9782200619282, présentation en ligne)

Voir aussi

Bibliographie

- Georges Bordonove, La vie quotidienne des Templiers au XIIIe siècle, Hachette, (réimpr. 1978, 83, 88, 90, 92), 7e éd. (1re éd. 1975), 246 p. (ISBN 978-2-0127-9483-2)