Arvert

Arvert (prononcé [aʁ.vɛʁ]) est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine). Ses habitants sont appelés les Alvertons et les Alvertonnes[1].

| Arvert | |||||

.jpg.webp) Le centre-ville depuis la route de Villeneuve, en venant d'Étaules. Au second plan, l'église Saint-Étienne (XVIIe siècle). | |||||

| |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente-Maritime | ||||

| Arrondissement | Rochefort | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Royan Atlantique | ||||

| Maire Mandat |

Marie-Christine Peraudeau 2020-2026 |

||||

| Code postal | 17530 | ||||

| Code commune | 17021 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Alvertons | ||||

| Population municipale |

3 672 hab. (2020 |

||||

| Densité | 140 hab./km2 | ||||

| Population agglomération |

11 935 hab. | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 44′ 30″ nord, 1° 07′ 36″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 0 m Max. 25 m |

||||

| Superficie | 26,22 km2 | ||||

| Unité urbaine | La Tremblade (ville-centre) |

||||

| Aire d'attraction | La Tremblade (commune du pôle principal) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de La Tremblade | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Charente-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | arvert.fr | ||||

Tirant profit de sa situation au cœur de la presqu'île d'Arvert et du Royannais, dans la frange continentale de la côte de Beauté et en bordure du célèbre bassin ostréicole de Marennes-Oléron, entre Seudre, Gironde et océan Atlantique, Arvert est un petit pôle urbain à vocation résidentielle de la « grande banlieue » Ouest de Royan, centré sur le tourisme, le commerce et les services. Il compte deux ports ostréicoles, Coux et La Grève à Duret. Selon l'Insee, Arvert appartient à l'aire d'attraction de La Tremblade.

Connaissant depuis 1960 une croissance démographique régulière, cette petite cité de 3 672 habitants au dernier recensement de 2020 forme avec La Tremblade, Étaules et Chaillevette une conurbation comptant 11 962 habitants, au centre d'une communauté d'agglomération Royan Atlantique forte de 82 277 habitants (2016).

Ancienne baronnie sous l'Ancien régime, « capitale » historique de la presqu'île, Arvert dispute à La Tremblade le titre de chef-lieu de canton au moment de la Révolution, mais doit finalement s'incliner devant cette dernière. Marquée par l'ostréiculture, puis par la sylviculture au moment de la plantation de la vaste forêt de la Coubre, elle s'adapte à la grande vogue du tourisme balnéaire qui prend son plein essor dans la seconde moitié du XIXe siècle. De nos jours, elle subit fortement l'influence de Royan, principal centre économique du Sud-Ouest du département.

Géographie

Présentation

« Ici on voit tout, on court sur le faîte des murs — où l'on peut s'allonger dans les hautes herbes face au ciel sans être aperçu du village et dans le fond, vers l'océan, le clocher d'argent de Marennes »

— Michel Braudeau, Naissance d'une passion, 1985 —

La commune d’Arvert est située au sud-ouest du département de la Charente-Maritime, au cœur de la presqu'île d'Arvert et de la frange continentale de la côte de Beauté. Constituant un des principaux maillons d’une petite conurbation de 11 630 habitants regroupant également les villes de La Tremblade (principal pôle urbain du secteur), d’Étaules et de Chaillevette — et dans une certaine mesure, la ville voisine des Mathes — elle peut être considérée comme partie intégrante de la « grande banlieue » Ouest de Royan, principal centre urbain et pôle économique des environs. Administrativement parlant, Arvert appartient au canton de La Tremblade et à l’arrondissement de Rochefort.

Petite ville en pleine croissance depuis plusieurs années, Arvert bénéficie tout à la fois de sa situation dans le bassin de Marennes-Oléron — premier centre de production ostréicole européen — et de la proximité des infrastructures touristiques de la côte de Beauté. La commune est proche de plusieurs petits centres urbains, qui forment autant de relais entre les grandes agglomérations des environs. Elle est ainsi située à 2,3 kilomètres d’Étaules[2], 3,5 kilomètres de La Tremblade[3] (deux communes avec lesquelles le bâti est continu), 3,6 kilomètres des Mathes, 5,7 kilomètres de Saint-Augustin[4], 7,8 kilomètres de Breuillet[5], 9,5 kilomètres de Marennes[6], 11,3 kilomètres de Saint-Palais-sur-Mer[7], 11,5 kilomètres de Vaux-sur-Mer[8], 11,7 kilomètres de Saint-Sulpice-de-Royan[9], 11,8 kilomètres de Bourcefranc-le-Chapus[10], aux portes de l’île d’Oléron, 14,7 kilomètres de Royan[11], 17,4 kilomètres de Saujon[12], 25,8 kilomètres de Rochefort[13], 37,9 kilomètres de Saintes[14], 46,8 kilomètres de La Rochelle[15], préfecture départementale, et 108,7 kilomètres de Bordeaux[16], la grande métropole et préfecture régionale.

Appartenant comme le reste du département au Midi de la France — on parle plus précisément de « Midi atlantique », suivant la définition qu’en donnait le géographe Louis Papy[17] — la commune peut être rattaché à deux grands ensembles géographiques, le Grand Sud-Ouest français et le Grand Ouest français. Elle forme un ensemble relativement homogène de 2 622 hectares, marqué par la présence de grands marais, qu’ils soient doux ou salés, humides ou desséchés, entourant un plateau formant l’armature de la presqu’île d’Arvert, où se concentre l’habitat. Le phénomène d’étalement urbain y est particulièrement marqué, notamment en bordure de l’ancienne D14 (avenues de la côte de Beauté et de l’Étrade), et le bâti est continu sur près de 7 kilomètres, depuis la sortie de Chaillevette jusqu’à Ronce-les-Bains.

Les marais sont la composante essentielle du paysage communal. Héritage d’un ancien golfe marin qui occupait une grande partie de la presqu’île d’Arvert (golfe d’Arvert, devenu golfe, puis étang, de Barbareu) qui s’étendait au Moyen Âge jusqu’à Étaules, Saint-Augustin et Breuillet[18], les marais doux se décomposent en marais humides, dans le prolongement des marais de Saint-Augustin, et marais desséchés.

Les marais humides se concentrent essentiellement dans la partie sud de la commune (prés de Villeneuse) et à l’état résiduel, dans sa partie ouest (prés Lerpine). Espaces naturels d’une grande richesse floristique et faunistique, ils sont à la fois un conservatoire de plantes rares (diverses espèces d’orchidées ou encore la très discrète romulée) et un sanctuaire ornithologique de premier plan[19]. Entrecoupés de canaux qui en assurent le drainage (passe Louis, passe Boron), ils sont séparés des marais des Mathes par le Grand Écours. Des sentiers permettent de mieux appréhender ces espaces ouverts et verdoyants, tantôt hérissés de joncs ou de haies, tantôt servant de pacage aux bestiaux, tantôt ponctués de plantes aquatiques telles que les pulicaires, guimauves, plantain d'eau ou iris des marais. Les marais desséchés, ou « plaine d’Arvert », s’étendent en contrebas du plateau et des quartiers ou hameaux de La Blague du Monde, du Maine-Guimard ou du Martichou, et vont jusqu’aux Mathes et au canal de la Course, près de la rocade Ouest de La Tremblade. Ils sont aujourd’hui plantés de céréales et de plantes oléagineuses (tournesols). Quelques fermes y sont éparpillées, telles les fermes des Cinq-Journaux ou de la Carolie. L’élevage laitier, autrefois florissant – le quartier d’Avallon a longtemps abrité une grande laiterie où était produit une sorte de brie, le « fromage des prés salés de la Seudre »[20] a – perdu de sa superbe mais n’a pas disparu pour autant.

Classées dans la sylvoécorégion des « marais littoraux et champagne charentaise », les forêts ne couvrent plus qu’une partie très réduite du territoire communal : le taux de boisement n’atteint guère que 4 %, soit près de 101 hectares[21]. Elles se cantonnent essentiellement aux environs de Dirée (Fief de Besse), près de La Tremblade. Quelques bosquets de feuillus, frênes, aulnes et saules notamment, ponctuent le marais doux près des Mathes (Lerpine, La Carolie), ou encore aux abords des quartiers du logis des Fouilloux et du Maine-Geay. Un peu plus à l’ouest, chênes verts et pins maritimes annoncent le massif de la Coubre, vaste forêt rétro-littorale qui, avec près de 8 000 hectares, est une des plus importantes du Nord de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, couvrant plusieurs communes depuis l’estuaire de la Seudre jusqu’aux portes de Royan (essentiellement La Tremblade, Les Mathes et Saint-Palais-sur-Mer).

La partie orientale de la commune présente un aspect un peu différent, certes marqué également par la présence d’espaces agricoles et de quelques vignes (comme partout ailleurs dans le département, elles servent à produire cognac, pineau des Charentes et vin de pays) mais surtout par les marais de la Seudre, qui se divisent en marais maritime, marais salé et zone intertidale (partie de l’estran soumise au balancement des marées).

Les parcs ostréicoles y sont un des éléments structurants, formant un ensemble horizontal où terre et mer se mêlent intimement. De grandes prairies humides ponctuées de roseaux et de plantes aquatiques y voisinent avec de larges vasières bleutées tapissées de salicornes et de lavandes de mer, avec en toile de fond le repère incontournable du clocher de Marennes, visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. Ce paysage caractéristique du territoire de Marennes-Oléron, qui semble s’étendre à l’infini et qu’on retrouve sur les deux rives de la Seudre, frappe par son aspect dédaléen où prises, étiers, ruissons, chenaux et jas s’entremêlent, alimentant des casiers creusés dans le sol argileux : les « claires ». Ces bassins, qui sont une des caractéristiques de l’ostréiculture charentaise, servent à affiner les huîtres, ce qui leur permet d’acquérir une saveur et une couleur particulière sous l’action d’un pigment, la marennine, produit par une algue microscopique répondant au nom de navicule bleue.

Deux ports concentrent la plupart des activités ostréicoles de la commune : Coux et La Grève à Duret, séparés par les chenaux de la Guillate, de Grigons et d’Orivol (qui marque la limite administrative avec la commune d’Étaules). Formant de véritables « grappes » au milieu des prés salés, de modestes cabanes de bois, coaltarées ou peintes de couleur vives, entourées de monticules de coquilles d’huîtres, d’outils ou de tuiles chaulées, voient passer du matin au soir les nonchalants batâs et les plates, embarcations typiques des bords de Seudre. Participant à l’identité de la commune, qui reste très attachée à ses racines ostréicoles et maritimes, elles demeurent un marqueur des communes estuariennes.

Géologie

D’un point de vue géologique, la commune d’Arvert est principalement établie sur un plateau constitué d’un socle calcaire crétacé (et plus spécifiquement campanien supérieur, C6c) formant une légère ligne de crête s’étendant depuis Châtelard (commune de Vaux-sur-Mer) jusqu’aux Mathes, en passant par Champagnoles (commune de Saint-Sulpice-de-Royan) et Breuillet. Le relief y est peu marqué, et oscille entre 12 mètres au Martichou, 17 mètres au pied de l’église, 20 mètres au Maine Amouroux et 22 mètres près de l’école maternelle. Une partie de ce plateau est partiellement recouvert de formations superficielles quaternaires (argiles à silex, sables, limons), englobant une partie du centre-ville et les quartiers du Boudignou et des Baudits, mais aussi le hameau de Dirée. Les couches calcaires sont de type galuconieux, à nodules limoniteux, riches en bryozoaires.

Deux grands espaces marécageux s’étendent de part et d’autre de ce plateau central. Au sud et à l’ouest, les marais doux, partiellement asséchés, appartiennent à un ensemble de zones palustres arrière-littorales (marais intérieurs de la presqu’île d’Arvert) qu’on retrouve jusqu’à Meschers-sur-Gironde, Saint-Georges-de-Didonne ou Royan. Les marais d’Arvert, des Mathes et de La Tremblade, reliquats d’un vaste golfe marin aujourd’hui disparu (golfe de Barbareu) qui communiquait par des passes avec l’estuaire de la Gironde avant que les dunes n’en bloquent les accès, se situent ainsi dans le prolongement direct des marais de Saint-Augustin. L’ancien trait de côte est parfois encore perceptible, et se retrouve dans la toponymie (ferme de l’îlot).

La partie nord-est du territoire, bordant l’estuaire de la Seudre, correspond à un ensemble d’anciens marais salants reconvertis en parcs à huîtres. Ce vaste espace, couvert d’alluvions argileuses fluviatiles et marines, tant modernes qu’anciennes (« bri ») correspond à la partie « maritime » des marais de la Seudre, qui s’étendent jusqu’à Saujon. Ces couches alluvionnaires atteignent le quartier du Petit-Pont, aux portes de La Tremblade, mais aussi le lieu-dit de la Cayenne, le port de Coux. Plus à l’ouest, on retrouve des couches crétacé au fur et à mesure que l’altitude se relève, près du Maine Cabaud, du Piochet, du Fouilloux, du Maine Amouroux et de La Roche. Un îlot crétacé est également présent entre le chenal de Coux et celui de La Grève (La Tremblade) : l’îlot de La Touche.

Un risque sismique modéré concerne la commune, qui est située non loin de la faille d’Oléron[22]. Le 7 septembre 1972, le séisme d’Oléron, d’une magnitude de 5.7 sur l’échelle de Richter a produit quelques dégâts dans la région et a pu être ressenti jusqu’en région parisienne. Le dernier séisme ressenti en date, toujours sur cette faille, d’une magnitude de 4,7, a eu lieu le 18 avril 2005[23].

Communes limitrophes

Voies routières

Du fait de sa position centrale au sein de la presqu'île d'Arvert et d'une conurbation attractive formée des communes voisines de La Tremblade, Étaules et Chaillevette, la ville d’Arvert est équipée d’infrastructures routières adaptées à un trafic important. Elle est notamment desservie par la D14, considérée comme une des épines dorsales du schéma routier du Pays Royannais. Classée route départementale de première catégorie (grands axes routiers départementaux), elle supporte un trafic atteignant en moyenne 8 000 à 9 000 véhicules par jour[24], et est la principale voie d’accès vers Breuillet et Saujon d’une part, et La Tremblade et Marennes/île d’Oléron d’autre part. Le trafic y est parfois tendu aux heures de pointe (matin entre 7 heures et 10 heures et soir entre 17 heures et 20 heures) ainsi qu'en période estivale.

Depuis le début des années 2000, l'ancien tracé de la D 14, passant par le centre-ville a été renommé D 14E1. La nouvelle D 14 a été aménagée en rocade depuis le rond-point d’Étaules et de Chaillevette jusqu’au rond-point des Justices, à la sortie de la commune (rocade Est de La Tremblade), venant se raccorder à la D 25 (rocade Ouest de La Tremblade). Plusieurs sorties, traitées en giratoires, ont été aménagées, dont trois sur la commune : rond-point de La Grève à Duret, de Coux et des Justices, toutes éclairées la nuit pour plus de sécurité. Elles permettent l’accès tant au centre-ville qu’aux ports ostréicoles, ainsi qu’aux zones commerciales des Justices et des Brégaudières (commune de La Tremblade) et aux autres communes et quartiers de l’agglomération trembladaise (La Tremblade, Ronce-les-Bains, Étaules et Chaillevette).

Cette voie rapide, financée par le conseil général de la Charente-Maritime, a permis de diminuer les nuisances sonores et de fluidifier le trafic, notamment en période estivale, mais aussi de raccourcir les trajets domicile-travail des actifs travaillant dans les principaux pôles économiques des environs, essentiellement Royan. En dépit de ces aménagements, l'atlas départemental de la DDE classe pourtant toujours la D 14E1 — correspondant aux avenues de l'Étrade et de la Côte-de-Beauté — comme une voie de circulation potentiellement gênante en termes de pollution sonore (niveau 3 sur une échelle de 5)[25].

Le PLU de la communauté d’agglomération Royan Atlantique note cependant toujours la D 14 comme une zone de saturation et l’agglomération de La Tremblade, un des principaux pôles d’équilibre du territoire, comme un point dur en période estivale, nécessitant une réflexion plus approfondie[26]. De fait, à l'avenir, le schéma routier départemental (2010-2030) prévoit de repenser totalement la circulation de la grande périphérie royannaise, dont Saujon deviendrait une des « portes d'entrées » (éclatement des flux). Le trafic sera dès lors diffusé à partir de cette ville, afin de limiter au maximum les encombrements. Parmi les options devant faciliter les échanges entre le cœur de l'agglomération royannaise et les communes du secteur de La Tremblade, figurent la création d'une voie nouvelle entre la rocade de Royan à Vaux-sur-Mer et Saint-Sulpice-de-Royan et Breuillet, dont le centre-ville serait contourné[24].

Le réseau viaire de la commune d'Arvert compte également des routes moins fréquentées. La D 141, qui permet de relier le centre-ville à la commune voisine des Mathes en passant par la petite plaine d'Arvert, et au-delà, à la station balnéaire de La Palmyre, est tout de même utilisé par plus de 6 000 automobilistes par jour[26]. La D 268 est une route de campagne qui traverse les marais, puis la forêt de la Coubre, avant de se greffer sur la D 25, tout comme la D 145E1, qui rejoint le quartier de l'Île-d'Étaules (commune d'Étaules) et la commune de Saint-Augustin.

Du fait de la configuration particulière de la presqu'île d'Arvert, rejoindre Marennes, Le Gua, Rochefort ou La Rochelle implique de traverser la Seudre, soit par le viaduc de la Seudre à La Tremblade, soit par les ponts du Vivier (sur le Liman) et de Mailloux (sur la Seudre) à L'Éguille.

Aire de covoiturage

Le développement du covoiturage a conduit le conseil général de la Charente-Maritime et le réseau « Les Mouettes » qui en dépend à créer plusieurs dizaines d’aires dédiées à ce type de déplacement dans l’ensemble du département (près d'une quarantaine en 2015). Le but, affiché par le Grenelle de l'Environnement dès l'origine, est de limiter les émissions de gaz à effet de serre liés aux voitures individuelles et de venir compléter l'offre de transports urbains de l'agglomération royannaise (Cara'Bus).

L’aire d’Arvert-La Tremblade, d’une capacité de 25 places, est mise en service au mois de septembre 2014 dans la zone commerciale des Justices, derrière le centre commercial et à proximité de la rocade. Au moment de son ouverture, elle est la quatrième structure de ce type dans l’agglomération de Royan, après Saujon, Saint-Sulpice-de-Royan et Cozes. Elle a été rejointe par l’aire de Royan-Belmont au mois de décembre de la même année, tandis que celles de Saint-Georges-de-Didonne et de Saint-Romain-de-Benet doivent être livrées en 2015[27].

Voies ferroviaires

L'ancienne gare d'Arvert-Avallon était autrefois une étape sur la ligne Saujon-La Tremblade, inaugurée au XIXe siècle pour servir au transport des passagers et des huîtres du bassin de Marennes-Oléron. Elle est à l'origine propriété de la Compagnie du chemin de fer de la Seudre, et passe ensuite à l'Administration des chemins de fer de l'État, puis à la Société nationale des chemins de fer français.

Elle est désormais désaffectée. Le « train des Mouettes » qui permet de découvrir les marais de la Seudre et les ports ostréicoles de la presqu'île d'Arvert traverse la commune sans s'y arrêter.

Les gares SNCF en fonction les plus proches sont celles de Royan et de Saujon.

Pistes cyclables

La commune dispose d'un réseau de pistes cyclables faisant partie des « Chemins de la Seudre ». Issu d'une collaboration entre le conseil général du département, la communauté d'agglomération Royan Atlantique et la communauté de communes du Bassin de Marennes, ce réseau, mis en service à partir de 2007, permet de découvrir les espaces ostréicoles et les paysages des marais de la Seudre.

Six parcours de randonnée pédestre et VTC balisés ont été aménagés à travers la commune. Le plus court (2 kilomètres) consiste en un circuit autour des principaux monuments du centre-ville. Un parcours de 4,5 kilomètres conduit au port de La Grève à Duret et un autre de 6 kilomètres permet de découvrir le quartier d’Avallon et les coteaux dominants la Seudre. Viennent ensuite le parcours des marais doux, et celui des champagnes et forêts des environs de Dirée, qui sont tous deux longs de 6,5 kilomètres. Serpentant autour du hameau de Dirée, le plus long mesure 10 kilomètres. Le site internet de l’office du tourisme permet de télécharger le plan de ces circuits sur smartphone (iPhone ou Android) ou sur GPS[28].

Un parcours VTT a été aménagé au départ du centre-ville (plan et panneau d’information sur la place de la mairie). Long de 13,5 kilomètres et présentant une dénivelée de 35,5 mètres, c’est un parcours d’initiation classé dans la catégorie « Très facile » par la Fédération française de cyclisme[29].

Transports en commun

La ville est desservie par le réseau de transports urbains Cara'Bus qui la relie aux autres communes de l'agglomération royannaise.

Cinq stations Cara'Bus sont implantées dans la commune : Bataille, Arvert-Halle, Fouilloux, Étrade et Petit Pont, à la sortie de la ville, à la limite des communes d'Arvert et de La Tremblade. Trois lignes de bus desservent la commune. La ligne 42, qui part d'Étaules, passe par les différentes stations de la commune rejoint ensuite La Tremblade, Ronce-les-Bains et Marennes, bien que cette ville ne soit pas une commune de la Communauté d'agglomération Royan Atlantique. La ligne 41 part de Ronce-les-Bains et rejoint Cozes, en passant par La Tremblade, Arvert, Étaules, Chaillevette, Breuillet (station Magarin), Saint-Sulpice-de-Royan (station Fontbedeau), Saujon, Le Chay et Grézac. Quant à la ligne 22, elle relie Ronce-les-Bains à la gare multimodale de Royan en passant par La Tremblade, Arvert, Étaules, Chaillevette, Breuillet (centre-ville), Vaux-sur-Mer (centre commercial Val Lumière) et le centre-ville de Royan[30].

La commune est également desservie par la compagnie de transports départementaux Les Mouettes, et plus spécifiquement par les lignes 409, 410 et 411 qui relient Breuillet à Bourcefranc-le-Chapus via Étaules, La Tremblade et Marennes. Les transports départementaux permettent de rejoindre les principales villes du département.

Transports aériens

L'aéroport le plus proche est celui de Rochefort-Saint-Agnant, à environ 25 kilomètres au nord. L'aéroport de La Rochelle-Île de Ré, à 50 kilomètres au nord, permet de relier quelques grandes villes françaises, comme Paris ou Lyon, ainsi que les Îles Britanniques ou l'Europe du Nord. À environ 100 kilomètres au sud-est de la commune, l'aéroport de Bordeaux - Mérignac est un aéroport international permettant des liaisons vers de nombreux pays.

L'aérodrome de Royan-Médis, à environ 17 kilomètres, est réservé à l'aviation légère.

Climat

Le climat dont bénéficie la Charente-Maritime est un climat océanique tempéré de type aquitain, marqué par un ensoleillement moyen assez important : avec 2 250 heures par an, il est comparable à celui que connaît une partie de la côte méditerranéenne[31]. La pluviosité y est modérée, les précipitations ne dépassant pas 1 200 mm par an. Les températures, quant à elles, varient en moyenne de +5 °C en hiver à +20 °C en été.

Les îles et l'ensemble du littoral de la Charente-Maritime se caractérisent par un climat particulièrement doux en hiver, et rafraîchissant l'été, grâce aux influences océaniques perpétuellement en mouvement (brise marine). Ces conditions climatiques favorables, toujours soumises aux influences de l'océan Atlantique, ont favorisé un véritable microclimat de type sub-aquitain et l'existence d'une végétation déjà méridionale. Ainsi la flore se caractérise-t-elle par la présence étonnante de lauriers-roses, eucalyptus, agaves, et même les mimosas se mettent à fleurir dès le mois de janvier. Aux essences déjà méridionales du chêne vert (ou yeuse) et du cyste, s'ajoutent une forte présence de palmiers, figuiers, orangers et même oliviers. Pour autant, l'arbre-roi est ici le pin (maritime, parasol) qui s'épanouit dans la forêt de la Coubre.

Il existe un contraste entre le littoral, assez sec et ensoleillé et l'intérieur des terres, davantage pluvieux. La pluviométrie passe ainsi de 750 mm sur le littoral à 950 mm en Haute-Saintonge.

Les relevés de la station météorologique de La Rochelle entre 1946 et 2000 permettent de déterminer quelques dates majeures au point de vue climatique en Charente-Maritime : ainsi, au cours de ce laps de temps, la température la plus froide est relevée le 15 février 1956 : −13,6 °C.

Un pic de température (dépassé seulement au cours de la canicule de 2003) est atteint le 8 juillet 1982 avec près de 39 °C à l'ombre. Si 1953 est considérée comme l'année la plus sèche, 2000 est au contraire la plus pluvieuse[32].

La Charente-Maritime est le département français qui a été le plus durement touché par la tempête Martin du 27 décembre 1999. Les records nationaux de vents enregistrés ont été atteints avec 198 km/h sur l'île d'Oléron et 194 km/h à Royan. D'importants dégâts matériels sont relevés dans la commune (chute d'arbres, toitures arrachées, réseaux électriques et téléphoniques endommagés, infrastructures routières coupées).

Un an après le passage de la tempête Klaus en janvier 2009, la commune est sévèrement touchée par la tempête Xynthia en février 2010). Des rafales de vent atteignant les 137 km/h balaient la presqu'île d'Arvert.

Données générales

| Ville | Ensoleillement |

Pluie | Neige | Orage | Brouillard |

|---|---|---|---|---|---|

| Médiane nationale | 1 852 | 835 | 16 | 25 | 50 |

| Arvert | 2 250 | 755 | 1 | 13 | 26 |

| Paris | 1 662 | 637 | 12 | 17 | 8 |

| Nice | 2 724 | 733 | 1 | 27 | 1 |

| Strasbourg | 1 693 | 665 | 26 | 28 | 51 |

| Brest | 1 530 | 1 210 | 7 | 12 | 76 |

| Bordeaux | 2 035 | 944 | 3 | 31 | 69 |

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 3,4 | 2,8 | 5,4 | 7,4 | 10,7 | 13,7 | 15,8 | 15,7 | 13,7 | 10,5 | 6,3 | 3,9 | 9,2 |

| Température moyenne (°C) | 5,9 | 6,9 | 8,7 | 11,1 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 19,6 | 17,8 | 14,2 | 9,4 | 6,6 | 12,7 |

| Température maximale moyenne (°C) | 8,5 | 9,9 | 12,1 | 14,7 | 17,9 | 21,3 | 23,8 | 23,5 | 21,8 | 18 | 12,6 | 9,2 | 16,1 |

| Ensoleillement (h) | 84 | 111 | 174 | 212 | 239 | 272 | 305 | 277 | 218 | 167 | 107 | 85 | 2 250 |

| Précipitations (mm) | 82,5 | 66,1 | 57 | 52,7 | 61,1 | 42,9 | 35,1 | 46,4 | 56,5 | 81,6 | 91,8 | 81,8 | 755,3 |

Environnement

Une importante fraction du territoire communal est intégrée à une zone protégée en raison de la richesse de son écosystème (prairies semi-naturelles humides, prés salés atlantiques, eaux douces intérieures).

La préservation de la biodiversité a conduit à intégrer 29 % de la surface communale dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de classe I[21] (petits espaces homogènes) et plus spécifiquement les sites de Lerpine et rivière de Cravans, des marais de Saint-Augustin[34] et des marais de la Seudre[35]. Ils recoupent deux sites d’importance communautaire (SIC) : marais de la Seudre et presqu'île d'Arvert[36]. De même, 30 % du territoire alverton est inscrit dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de classe II[21] (grands espaces naturels riches) qui comprend deux zones de protection spéciale (ZPS) : marais de Saint-Augustin et marais de l’estuaire de la Seudre. Ces territoires sont protégés dans le cadre du réseau de protection des espaces naturels de grande valeur patrimoniale Natura 2000.

Outre une incontestable richesse botanique (présence de linaire à feuille de thym — espèce menacée —, lavande de mer, aloès d'eau…) les différents sites accueillent quelques espèces animales, protégées ou non, telles que la loutre, la cistude, le triton ou des insectes comme le lucane cerf-volant. Ces habitats sont protégés par la directive habitats-faune-flore et la directive oiseaux. De fait, les marais de la commune accueillent une avifaune variée (aigrette garzette, faucon pèlerin, marouette ponctuée, busard des roseaux, barge rousse, etc[34].). Ils conservent quelques spécimens de cigognes, pour lesquels des nids ont été aménagés.

La ville d'Arvert se situe depuis 2015 dans le périmètre du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis[37], qui prend en compte l'estuaire de la Seudre jusqu'à l'écluse du port de Ribérou à Saujon pour la variété de son écosystème, sous très forte influence maritime. Plus grand parc naturel marin de France métropolitaine, il a son siège dans la ville voisine de Marennes.

Gestion de l'eau

Arvert dépend de l'agence de l'eau Adour-Garonne, établissement public chargé de la protection de l'eau et des milieux aquatiques dans le Grand Sud-Ouest. La commune dispose d'un château d'eau, implanté en centre-ville, près de la place du marché.

Le réseau de canalisations est connecté à une conduite de grand diamètre (400 millimètres) qui dessert plusieurs communes de l'agglomération de La Tremblade. Appelée « feeder » en langage technique, elle a été posée en 1971[38]. La gestion de l'eau potable dépend du Syndicat d'adduction des rives de la Seudre et sa distribution est confiée à la CER (Compagnie des Eaux de Royan) dans le cadre d'une délégation de service public. Depuis le 1er janvier 2014, la communauté d'agglomération Royan Atlantique a pris en charge la compétence « eau potable ».

La gestion de l'assainissement de la commune, quant à elle, est transférée à la communauté d'agglomération. Les eaux usées sont traitées par la station d'épuration de Saint-Palais-sur-Mer qui a une capacité de 175 000 équivalent habitants[39]. La création d'une nouvelle station d'épuration aux Mathes est en cours d'étude.

Gestion des déchets

La collecte des ordures ménagères (conteneurs verts) est effectuée deux fois par semaine, le mercredi et le samedi soir. Celle des emballages ménagers recyclables (conteneurs jaunes) est réalisée le jeudi soir, et celle des déchets végétaux, un jeudi sur deux. Les ordures sont ensuite acheminées par camion vers le centre de transfert de Médis, puis, de là, des camions gros porteurs les acheminent vers le centre d'enfouissement de Clérac. Des colonnes de recyclage du verre sont disponibles sur la place du marché.

Par ailleurs, une déchèterie communautaire a été créée dans la commune dans la zone commerciale et artisanale des Justices II, en bordure de rocade. Ouverte aux particuliers comme aux professionnels, elle s'étend sur 18 000 mètres carrés et comprend, depuis le mois de janvier 2023, un espace recyclage permettant à chacun de venir chercher gratuitement des objets collectés, afin de leur offrir une « nouvelle vie ». La commune voisine de Chaillevette est équipée d'une déchèterie ouverte aux seuls particuliers. Une déchèterie spécialisée est mise à disposition des professionnels à Saint-Sulpice-de-Royan (Zone d'activités de la Queue de l'Âne, en direction de Royan).

Urbanisme

Typologie

Arvert est une commune urbaine[Note 1] - [40]. Elle fait en effet partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[41] - [42]. Elle appartient à l'unité urbaine de La Tremblade, une agglomération intra-départementale regroupant 4 communes[43] et 11 824 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[44] - [45].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de La Tremblade, dont elle est une commune du pôle principal[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 3 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[46] - [47].

La commune, bordée par l'estuaire de la Seudre, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[48]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[49] - [50].

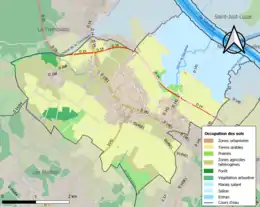

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (59,9 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (66,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (39,5 %), zones humides côtières (19,4 %), zones urbanisées (17,3 %), zones agricoles hétérogènes (15 %), prairies (5,4 %), forêts (2,2 %), eaux continentales[Note 3] (1,3 %)[51].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Morphologie urbaine

L'urbanisation rapide de cette partie de la presqu'île d'Arvert a fait de la commune un des maillons d'une petite conurbation à vocation touristique, commerciale et ostréicole centrée sur La Tremblade, qui comprend aussi Étaules et Chaillevette.

Risques majeurs

Le territoire de la commune d'Arvert est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[52]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[53].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) du littoral charentais-maritime, regroupant 40 communes concernées par un risque de submersion marine de la zone côtière, un des 21 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Adour-Garonne et confirmé en 2018 lors du second cycle de la Directive inondation, mais annulé en 2020[54]. Les submersions marines les plus marquantes des XXe et XXIe siècles antérieures à 2019 sont celles liées à la tempête du , à la tempête du , aux tempêtes Lothar et Martin des 26 et et à la tempête Xynthia des 27 et . D’une violence exceptionnelle, la tempête Xynthia a fortement endommagé le littoral de la Charente Maritime : douze personnes ont perdu la vie (essentiellement par noyade), des centaines de familles ont dû être relogées, et, sur un linéaire de l’ordre de 400 km de côte et de 225 km de défenses contre la mer, environ la moitié de ces ouvrages a subi des dommages plus ou moins importants. C’est environ 5 000 à 6 000 bâtiments qui ont été submergés et 40 000 ha de terres agricoles[55]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1999 et 2010[56] - [52].

Arvert est exposée au risque de feu de forêt du fait de la présence sur son territoire du massif de la presqu’île d’Arvert, un massif classé à risque dans le plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI), élaboré pour la période 2017-2026 et qui fait suite à un plan 2007-2016[57]. Les mesures individuelles de prévention contre les incendies sont précisées par divers arrêtés préfectoraux et s’appliquent dans les zones exposées aux incendies de forêt et à moins de 200 mètres de celles-ci. L’article L.131-1 du code forestier et l’arrêté du règlementent l'emploi du feu en interdisant notamment d’apporter du feu, de fumer et de jeter des mégots de cigarette dans les espaces sensibles et sur les voies qui les traversent sous peine de sanctions[58]. Un autre arrêté du rend le débroussaillement obligatoire, incombant au propriétaire ou ayant droit[Note 4] - [57] - [59] - [60].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[61].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (54,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 2 090 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 2 090 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 57 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[62] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[63].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1991, 2003, 2005, 2011, 2017 et 2018 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[52].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[64].

Toponymie

Albert Dauzat et Charles Rostaing, qui ne citent aucune forme ancienne, émettent l'hypothèse d'un nom de lieu gaulois Are-verno, basé sur les termes are « devant » et verno « aulne, verne »[65]. En ce cas, il serait homonyme d'Arverne, nom d'une tribu gauloise.

Xavier Delamarre signale qu’are peut avoir également le sens de « près de » et éventuellement « à l'est de »[66]. Quant à verno, il le donne sous la forme uernā, avec un sens secondaire possible de « marais ? »[67].

Dans la toponymie française uerno a souvent donné Vern, Ver et même Vert, ce qui explique la première proposition. En outre, il existe un toponyme Arvernicus, avec le suffixe gaulois *-ico- et la glose are uerni ante obs(i)ta du glossaire d'Endlicher[68].

Histoire

Habité dès l'époque néolithique, le site de l'actuelle commune d'Arvert se limitait autrefois à une mince bande de terre située entre deux golfes marins.

Si un premier village apparaît à l'époque romaine, ce n'est qu'à partir du XIIe siècle qu'il prendra de l'importance et verra s'établir une communauté monastique, qui relèvera l'église grâce à un don du seigneur de Mornac. Peu après, Arvert devient une seigneurie indépendante, comprenant sous sa juridiction de nombreuses paroisses : celles de Trembledam (aujourd’hui La Tremblade), de Notre-Dame de l'Isle (aujourd’hui Étaules), de Chaillevette, des Mathes ou encore la paroisse, disparue aujourd’hui, de La Roche.

Aux XVe et XVIe siècles, par le commerce du sel (l'or blanc) avec l'Europe du Nord, la population de la Presqu'île d'Arvert a une vie internationale. Dès 1520, les marins l'informent des « idées luthériennes ». À partir de 1543, 5 moines acquis aux idées de La Réforme prêchent en langue française dans toute la presqu'île et l'île d'Oléron. Ils sont arrêtés deux ans plus tard ; trois d'entre eux sont condamnés au bûcher et exécutés ; parce qu'ils sont prêtres, les deux autres dont Hamelin sont libérés. Ce dernier s'exile à Genève où il rencontre Jean Calvin qui en 1556 l'envoie à Arvert où il est le premier pasteur fondateur de l'Église réformée d'Arvert, avant d'être à nouveau arrêté, défroqué, condamné au bûcher et exécuté, comme l'écrit Bernard Palissy. À partir de cette époque, la majorité de la population est protestante.

En 1568, l'église est incendiée et presque entièrement détruite. Cette même année, un premier temple est édifié dans le village. En 1598, l'Édit de Nantes est promulgué. On cherche cependant par tous les moyens à convertir les Protestants. En 1644, les cultes protestants sont interdits à Arvert[69]. En 1682, le roi Louis XIV ordonne la destruction du temple.

La révocation de l'Édit de Nantes, en 1685, va accélérer l'exode des protestants de la presqu'île, malgré l'interdiction qui leur est faite de quitter la France. Des passeurs sont arrêtés et les fugitifs envoyés aux galères. Le 21 février 1687, trois barques surchargées de fugitifs partant de Mornac, Chaillevette et La Tremblade sont immobilisées par des soldats sur la Seudre[70]. Malgré ces arrestations, la presqu'île se vide de sa population. Ceux qui restent vont créer une église clandestine qu'ils appelleront Église du désert. Des assemblées clandestines sont organisées dans les dunes, les bois ou dans des granges. Jean-Louis Gibert, pasteur du Désert, aménage ainsi des granges en « maisons d’oraison » à partir de l'automne 1755. On en trouve deux à proximité d'Arvert : à Avallon[71] et à Chaillevette. En 1763, le pasteur, condamné à mort, s'exilera en Amérique[72] - [73].

Baronnie sous l'Ancien Régime, Arvert appartiendra au cardinal de Richelieu, avant de passer à la famille des Senectère. En 1790, Arvert est érigé en commune. Une querelle intervient peu après entre les représentants des communes de La Tremblade et d'Arvert, chacune voulant devenir le chef-lieu du canton. Pour des raisons économiques, c'est La Tremblade qui obtient finalement ce privilège.

Occupé par les troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, le village sera le théâtre de durs combats au moment de la libération de la poche de Royan, en avril 1945.

Politique et administration

Élections présidentielles les plus récentes

Lors du second tour de l'élection présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy, UMP, élu, avait obtenu 59,46 % des suffrages et Ségolène Royal, PS, 40,54 % des suffrages ; le taux de participation était de 84,15 %[74].

Lors du second tour de l'élection présidentielle de 2012, François Hollande, PS, élu, avait recueilli 44,04 % des suffrages et Nicolas Sarkozy, UMP, 55,96 % des suffrages ; le taux de participation était de 83,12 %[75].

Lors du second tour de l'élection présidentielle de 2017, Emmanuel Macron, EM!, élu, avait obtenu 49 % des suffrages et Marine Le Pen, FN, 51 % des suffrages ; le taux de participation était de 78,31 %[76].

Élections municipales les plus récentes

Le nombre d'habitants lors des derniers recensements étant compris entre 2 500 et 3 499 habitants, le nombre de membres du conseil municipal est de 23[77].

Lors des élections municipales de 2008, les 23 conseillers municipaux ont été élus dès le premier tour ; le taux de participation était de 62,51 %[78].

Lors des élections municipales et communautaires de 2014, les 23 conseillers municipaux ont également été élus dès le premier tour, avec un taux de participation de 62,47 % ; la liste conduite par Daniel Trotin (LDIV) obtient 4 sièges ; la liste emmenée par Michel Priouzeau (LDVG) obtient 19 sièges. Ces deux listes remportent respectivement 1 et 2 sièges au conseil communautaire[79].

Liste des maires

Région

À la suite de la réforme administrative de 2014 ramenant le nombre de régions de France métropolitaine de 22 à 13, la commune appartient depuis le à la région Nouvelle-Aquitaine, dont la capitale est Bordeaux. De 1972 au , elle a appartenu à la région Poitou-Charentes, dont le chef-lieu était Poitiers.

Canton

Arvert est une des neuf communes du canton de La Tremblade, dont elle est, en 2015, la troisième commune la plus peuplée derrière La Tremblade et Saint-Palais-sur-Mer et devant Breuillet et Étaules.

Intercommunalité

Arvert est une des 33 communes adhérant à la communauté d'agglomération Royan Atlantique, qui rassemble nombre de communes de la grande périphérie de Royan.

Instances judiciaires

Arvert dépend du tribunal d'instance et du conseil de prud'hommes de Rochefort, du tribunal de grande instance, du tribunal pour enfants et du tribunal de commerce de La Rochelle, du tribunal administratif et de la cour d'appel de Poitiers. La cour administrative d'appel est à Bordeaux[81]

Fiscalité locale

| Taxe | part communale | Part intercommunale | Part départementale | Part régionale |

|---|---|---|---|---|

| Taxe d'habitation (TH) | 10,48 % | 0,00 % | 7,12 % | 0,00 % |

| Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) | 18,01 % | 0,00 % | 14,01 % | 3,32 % |

| Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) | 37,69 % | 0,00 % | 29,17 % | 8,63 % |

| Cotisation foncière des entreprises (CFE) | 0,00 % | 22,54 % | 0,00 % | 0,00 % |

La part régionale de la taxe d'habitation n'est pas applicable.

La taxe professionnelle est remplacée en 2010 par la cotisation foncière des entreprises (CFE) portant sur la valeur locative des biens immobiliers et par la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (les deux formant la contribution économique territoriale (CET) qui est un impôt local instauré par la loi de finances pour 2010[83]).

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[84]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[85].

En 2020, la commune comptait 3 672 habitants[Note 5], en augmentation de 9,38 % par rapport à 2014 (Charente-Maritime : +2,92 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 26 %, soit en dessous de la moyenne départementale (29 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 39 % la même année, alors qu'il est de 34,9 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 1 686 hommes pour 1 803 femmes, soit un taux de 51,68 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (52,15 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement

Arvert appartient à l’académie de Poitiers, en zone A. La commune compte une école maternelle et une école primaire. Les cours y sont dispensés du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 45, à l’exception du mercredi, où ils sont dispensés de 9 heures à 12 heures. Les ateliers péri-éducatifs ont lieu de 15 heures 45 à 16 heures 45.

L’école maternelle, située rue du Bourg (en centre-ville), compte quatre classes : très petite, petite, moyenne et grande section. Ses effectifs étaient de 103 élèves pour l’année scolaire 2013-2014[90]. L’équipe pédagogique est composée de six professeurs et cinq agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, dont le rôle est de seconder les enseignants. Des ateliers sensibilisant les enfants aux autres cultures, des sorties et des spectacles éducatifs sont organisés ponctuellement.

L’école primaire, située rue des Tilleuls (également en centre-ville) compte sept classes, soit une de plus que pour l'année scolaire 2015-2016. Ses effectifs étaient de 173 élèves pour l’année scolaire 2016-2017[91]. Le corps enseignant est composé de six instituteurs, assistés par un auxiliaire de vie scolaire et un psychologue scolaire. L’école organise des activités sportives tout au long de l’année, parmi lesquelles des cours de natation à la piscine de Saujon ainsi que des cours de surf et de kayak aux bases nautiques de Pontaillac (à Royan) et de La Palmyre (aux Mathes). Les élèves de CM2 effectuent également des stages de voile à la base nautique de Ronce-les-Bains[92].

Les deux écoles disposent d’une cantine (en libre-service pour les élèves de primaire), inaugurée en 2011, et d’un accueil périscolaire, où les enfants sont accueillis le matin de 7 heures 45 à 8 heures 50 et le soir de 16 heures 45 à 18 heures 30. Le mercredi, les enfants sont accueillis de 7 heures 45 à 8 heures 50 et de 12 heures à 12 heures 30. Un service d’aide aux devoirs a été mis en place par le Sivom du canton de La Tremblade dans le cadre d’un CLAS (Contrat local d’accompagnement scolaire) instauré en 2007. Les élèves peuvent ainsi trouver un soutien scolaire à raison de deux soirs par semaine.

Les élèves du second cycle sont dirigés vers le collège Fernand-Garandeau de La Tremblade, Arvert dépendant du secteur scolaire de cette ville. Les lycées les plus proches sont situés à Royan. Le réseau de transports urbains de l’agglomération de Royan, Cara'Bus, est chargé du transport des élèves. La ligne 22 est celle qui fait référence pour la commune ; elle est complétée par cinq circuits dédiés uniquement au public scolaire et portant les numéros 101, 103, 104, 114 et 115. Ils permettent aux élèves et étudiants de rejoindre le collège de La Tremblade ainsi que le lycée Cordouan et le lycée de l’Atlantique à Royan.

Réforme des rythmes scolaires

Comme toutes les communes adhérant au Sivom de La Tremblade, Arvert adopte les nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013. Les ateliers, animés par des agents municipaux dans le cadre d’un projet éducatif de territoire pensé à l’échelle du canton de La Tremblade, permettent aux élèves de découvrir un panel d’activités décomposées en trois thématiques : activités sportives, activités culturelles et éducatives, ou encore activités centrées sur l’apprentissage de la citoyenneté, à travers la prévention et le développement durable. Un atelier d’initiation à l’anglais a également été initié : dans un premier temps, les places sont cependant limitées à 10/12 élèves (à partir des cycles 3 et 4). Les élèves peuvent y participer en alternance, à raison d’une semaine sur deux[93].

Politique jeunesse

La politique jeunesse est pensée à l'échelle du canton de La Tremblade. Elle est gérée par un Sivom (syndicat intercommunal à vocations multiples) et a pour vocation d'accueillir les enfants en dehors des périodes scolaires. Il se compose de trois pôles : petite enfance, enfance (3/12 ans) et jeunesse (13/18 ans).

Trois crèches accueillent les enfants du canton, dont deux sont directement implantées sur la commune : « Pirouettes Cacahuètes » (de 7 heures 45 à 18 heures 30) et « La Farandole » (de 7 heures 30 à 18 heures 45). L’ouverture de cette dernière, le 16 mars 2009[94], répondait à une demande croissance dans le secteur, où de nombreux jeunes ménages se sont installés en l’espace de quelques années. Une troisième crèche, baptisée « Les petites goules », est à La Tremblade.

Une salle de motricité pour les jeunes enfants, un relais d’assistantes maternelles et un centre de loisirs cantonal sont également implantés dans la commune. Ouvert aux enfants à partir de 3 ans, ce dernier est un centre de loisirs sans hébergement proposant des activités manuelles, des ateliers d'expression, des jeux ou des sorties (accrobranche, piscine, équitation, etc.). Des mini-camps sont organisés pendant l'été.

La « Maison de La Treille », à La Tremblade, est ouverte aux jeunes de 13 à 18 ans. Elle propose des activités sportives, des ateliers, des sorties (surf, paint-ball, plongée, etc.) et offre une salle avec des jeux vidéo et un accès internet. Les jeunes peuvent également soumettre leurs propres projets.

Santé et sécurité

Pôle d'équilibre au sein du Pays Royannais, la commune dispose d'infrastructures médicales en constant développement comprenant un cabinet de médecine généraliste, deux cabinets d'infirmières, un kinésithérapeute, une pharmacie équipée depuis 2013 d'un drive, un cabinet de dentiste (depuis 2016), un laboratoire de biologie médicale (depuis 2017) et une sage-femme (depuis 2020). Les villes voisines de La Tremblade, Marennes et plus encore Royan offrent une palette de soins plus étendue, avec la présence de nombreux spécialistes. Le centre hospitalier le plus proche (CHR dit « Malakoff ») est à Vaux-sur-Mer et dispose d'un service d'urgences 24 heures sur 24. Deux cliniques privées sont également situées à Royan et Saint-Georges-de-Didonne.

La commune d'Arvert dispose en outre d'une maison de retraite privée gérée par le groupe ORPEA et bénéficie de la proximité de maisons de retraites publiques et privées à La Tremblade et Étaules (plate-forme gérontologique Darcy-Brun). Un centre d'aide médico-psychologique et deux établissements et services d'aide par le travail sont implantés sur le territoire communal. Le plus ancien, baptisé « Claires et Mer » et géré par l'association Navicule Bleue, a ouvert ses portes en 2003 sur le port ostréicole de Coux. Il accueille 80 travailleurs handicapés, qui sont formés aux métiers de la mer dans un cadre protégé à travers des ateliers et des chantiers d'insertion[95]. Le second, créé en 2007 dans le quartier d'Avallon, porte le nom de « Gaïa 17 » (Groupement pour l’accompagnement à l’insertion et à l’autonomie). Il accueille 45 jeunes travailleurs en situation de handicap[96].

La ville abrite également un centre de vacances à destination des personnes aveugles et malvoyantes, le « Moulin du Cassot », qui est géré par l'association Valentin Haüy[97], ainsi qu'un établissement de soins à destination des enfants handicapés, le « Manoir Émilie », géré par l'association des diaconesses de Reuilly. Cette institution, située à proximité de la commune d'Étaules, est à l'origine un orphelinat protestant, fondé en 1854. Elle a évolué depuis en un service d'éducation spéciale et de soins à domicile et un institut de rééducation psychiatrique à destination notamment des enfants présentant un handicap psychosocial[98].

La sécurité des biens et des personnes est assurée par une antenne de police municipale et par la gendarmerie de La Tremblade. Cette ville accueille également un centre de secours des sapeurs-pompiers.

Sports

La commune dispose de plusieurs équipements sportifs qui s’ajoutent aux autres infrastructures de l’agglomération trembladaise. Implanté en centre-ville, le stade Valentin Guillon peut accueillir jusqu’à 2100 spectateurs, dont une centaine dans les tribunes[99]. Il se compose de deux terrains de football en gazon, où évolue l’équipe locale (Presqu’île d’Arvert Football Club), d’une piste d’athlétisme et d’une aire de sauts et de lancers. La ville abrite également une salle omnisports destinée à la pratique du tennis d’intérieur, du handball et du basketball.

Le centre-ville accueille également un parc de loisirs, vaste espace arboré où sont regroupés deux courts de tennis, un terrain de basketball conçu pour les adolescents et un boulodrome, avec une aire de jeux pour les enfants attenante. Si la question de construire un skate-park a pu être évoquée pendant un temps, cette question n’est plus d’actualité depuis l’agrandissement de celui d’Étaules pendant l’hiver 2013, et plus encore depuis l’inauguration d’un skate-park moderne à La Tremblade, au mois de juin 2014.

Les principaux clubs et associations sportives communales sont le Presqu’île d’Arvert Football Club, qui joue à domicile à Arvert, Étaules et La Tremblade, l’Athlétisme Marennes-Presqu’île d’Arvert, le club VTT « Les ragondins de la presqu’île », le Tennis-Club alverton, le Fitness Club d’Arvert, la Boule alvertonne (pétanque) ou le club de rugby US Trembladaise Rugby, qui évolue en Fédérale 3. Certaines activités sportives peuvent être pratiquées dans le cadre du foyer rural : gymnastique, cyclisme, randonnée pédestre ou encore yoga. Enfin, de nombreuses activités sportives peuvent être pratiquées au travers de clubs présents dans le reste de l’agglomération royannaise.

Télévision

Les émetteurs de Royan-Vaux-sur-Mer et de Niort-Maisonnay permettent la réception des chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre (TNT) dans l'ensemble de la commune, dont le décrochage local de France 3 Nouvelle-Aquitaine : France 3 Poitou-Charentes. Le 31 mai 2009, l'émetteur de forte puissance a été parmi les premiers à diffuser un nouveau multiplexe, permettant la réception des premières émissions de télévision haute définition (HD)[100]

Radio

La plupart des radios nationales présentes dans le département peuvent être écoutées dans la commune. Les informations départementales sont relayées par la station de radio publique France Bleu La Rochelle. Les stations de radio locales pouvant être écoutées dans la commune sont principalement Vogue Radio (radio locale des agglomérations de Marennes-La Tremblade), Demoiselle FM (généraliste, émettant depuis Rochefort, et disposant de studios à Saint-Georges-de-Didonne), Terre Marine FM (généraliste, émettant depuis Fouras), Mixx radio (techno, dance et musiques électroniques, émettant depuis Cognac et reprise par le réémetteur de Saintes), et RCF Accords Charente-Maritime (religieuse, émettant depuis La Rochelle). Wit FM (généraliste, émettant depuis Bordeaux) peut parfois être captée, mais de façon plus aléatoire, en fonction des conditions climatiques.

- 88.0 RCF Accords Charente-Maritime

- 89.2 Virgin Radio

- 90.0 NRJ

- 90.9 Wit FM

- 91.6 Nostalgie

- 92.1 Forum

- 92.7 France Inter

- 93.1 Skyrock

- 94.8 Terre Marine FM

- 95.7 France Culture

- 97.4 France Musique

- 98.4 MFM

- 99.0 Fun Radio

- 100.4 RTL2

- 101.1 Alouette

- 101.6 France Bleu Gironde

- 102.2 Demoiselle FM

- 103.1 Vogue Radio

- 103.6 France Bleu La Rochelle

- 104.9 RTL

- 105.5 France Info

- 106.2 RMC

- 106.5 Mixx radio

- 106.7 Europe 1

Presse

La presse locale est représentée par le quotidien Sud Ouest, dont le siège est à Bordeaux, et qui dispose d'une rédaction locale à Royan, et par l'hebdomadaire Le Littoral de la Charente-Maritime, dont le siège est à Marennes.

Internet haut débit

Un répartiteur téléphonique est implanté dans la commune. En 2013, il est dégroupé par plusieurs opérateurs alternatifs (SFR, Free et Bouygues Telecom)[101], en plus de l'opérateur historique, Orange. ADSL, ADSL2+, Re-ADSL 2 et la télévision par ADSL sont disponibles dans la commune.

Cultes

Arvert appartient au diocèse catholique de La Rochelle et Saintes, lui-même subdivision de la province ecclésiastique de Poitiers depuis 2002 (de la province ecclésiastique de Bordeaux avant cette date) et au doyenné de Royan. La paroisse est comprise dans le secteur pastoral de la presqu'île d'Arvert, centré sur La Tremblade. La messe est célébrée chaque samedi soir à 18 heures 30 en l'église Saint-Étienne.

Le culte protestant est célébré à l'Église Protestante Unie[102], certains dimanche à 10 heures 30, en alternance avec d'autres temples du secteur paroissial (Chaillevette, Étaules, La Tremblade, L'Éguille, Marennes, Mornac, Nieulle sur Seudre, St Pierre d'Oléron)[103].

Les autres confessions ne disposent pas de lieu de culte dans la commune.

Marché

Un marché alimentaire se tient chaque mercredi et samedi matin (de 8 heures à 12 heures 30) sur la place du Marché, en centre-ville. Il rassemble deux fois par semaine une dizaine de producteurs (poissonniers, boucher, primeurs, etc.). Un marché bio se tient une fois par semaine, le vendredi de 16 heures à 19 heures.

La restructuration de la place du Marché, initiée au début des années 2010, a permis la construction d'une halle moderne, aux lignes simples et ajourées. Inaugurée le 1er juin 2011[104], elle est transformée en marché couvert par l'adjonction de larges baies vitrées en 2020. Le nouvel ensemble est prolongé par un hôtel d'entreprises, une petite galerie marchande (Espace Chaland), l'agence postale et divers espaces de coworking.

Associations

Le tissu associatif de la commune est constitué d'organisations œuvrant dans les domaines sportifs, culturels, économiques ou caritatifs. Parmi les principales associations implantées à Arvert figurent ainsi le Secours catholique, la Croix rouge française et l'Entraide protestante, l'association Nat Vert en Pays d'Arvert, centrée sur la protection et la découverte du patrimoine naturel de la presqu'île d'Arvert, l'association Maintenir le bien-être des habitants d'Arvert, le comité des Éclaireuses éclaireurs de France, le groupe folklorique l'Estran saintongeais ou encore le Comité des fêtes d'Avallon. Le foyer rural propose également plusieurs activités, allant des cours d'anglais ou de hip-hop aux ateliers théâtre et au club de jeux de société, en passant par la gymnastique et les danses africaines.

Économie

Emploi

Le taux de chômage de la commune est plus élevé que la moyenne nationale. Il était de 14,9 % en 1999 (moyenne nationale de 12,9 %), de 12,8 % en 2006 (moyenne nationale 9,8 %)[105] et de 13 % en 2010 (moyenne nationale : 12,3 %)[106].

Un « point emploi » a été mis en place dès 1992 à La Tremblade pour tenter de réguler ce problème et aider les personnes concernées à s'adapter aux changements du marché du travail. Devenu un des quatre « CR2i » (centre de ressources et d’informations intercommunal) de l'agglomération royannaise (avec ceux de Royan, Saujon et Cozes), il fonctionne en partenariat avec la maison de l'emploi du Pays Royannais, le pôle emploi de Royan, la maison des saisonniers et la mission locale du Pays Royannais, et permet de consulter des offres d'emploi, de bénéficier d'aide pour certaines démarches (rédaction de CV, préparation d'entretiens d'embauche) et de participer à des réunions d'information collective.

Entreprises et commerces

La commune est au cœur d'un bassin d'emploi particulièrement attractif, la zone d'emploi de Royan (issue de la partition de l'ancienne zone d'emploi Saintonge maritime, qui regroupait de nombreuses communes du Pays Rochefortais, du Pays Marennes-Oléron et du Pays Royannais[107]), forte de 27 753 emplois en 2008[108]. La zone d'emploi de Royan est, avec celle de La Rochelle, la plus dynamique de l'ex-région Poitou-Charentes, toutes deux profitant « d'un tissu économique et d'une démographie dynamiques » (Insee)[108]. La croissance y est particulièrement soutenue, du fait du développement des activités tertiaires.

284 établissements étaient recensés dans la commune par les services de l'Insee au 31 décembre 2010, essentiellement des très petites entreprises : 28,5 % ont en effet des effectifs compris entre 1 et 9 salariés, et 4,6 % ont plus de 10 salariés. Les secteurs de l'ostréiculture et de l'agriculture conservent une place importante dans la commune, rassemblant à eux deux 23,9 % des actifs[106]. Une trentaine d'entreprises ostréicoles sont implantées à Arvert, essentiellement dans les deux ports de Coux et de La Grève à Duret, toutes se chargeant de la production, de l'affinage et de l'expédition des huîtres du bassin de Marennes-Oléron.

En plein développement depuis quelques années, le secteur du commerce et des services est aujourd’hui largement majoritaire, conséquence du développement de l'agglomération et des retombées du tourisme, qui ne concerne plus aujourd’hui les seules communes littorales. La proximité des stations balnéaires de la Côte de Beauté (mais aussi de Ronce-les-Bains) et d'une vaste pinède aux portes de la commune (forêt de la Coubre) expliquent une hausse croissante de la fréquentation touristique, qui a favorisé à son tour l'implantation d'infrastructures adaptées (quatre campings, deux hôtels, trois maisons d'hôtes) et d'un office du tourisme en centre-ville, prenant la forme d'une régie municipale et institué par une décision du conseil municipal le 25 mars 2010[109]. En 2010, le commerce, les services — à la personne et aux entreprises — et le tourisme rassemblent 47,3 % des actifs[106]. Le secteur de la construction, qui arrive en troisième position, connaît également un grand développement, et concerne 16,9 % des actifs, un chiffre à mettre en parallèle avec la moyenne départementale, qui est de 10,6 %. L'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action sociale concernent 10,6 % de la population active et l'industrie, qui n'est que peu représentée dans la commune, ne rassemble qu'à peine 2,8 % des actifs[106].

La commune rassemble de nombreux commerces de proximité, qui viennent compléter ceux déjà présents dans les communes voisines de La Tremblade et d'Étaules, ces trois villes formant un seul et même ensemble, intimement lié au niveau macro-économique. Ils se concentrent en centre-ville (place du Marché), le long de la route de La Tremblade mais aussi dans les zones d'activités des Justices 1 et 2, à proximité de la rocade. Le centre-ville rassemble ainsi un supermarché de proximité (Carrefour City) entouré d'une petite galerie marchande et doté d'une station-service, d'un magasin hard-discount ALDI, de deux boulangeries, d'une librairie/maison de la presse, d'une auto-école, de deux agences immobilières (Orpi et Cabinet immobilier), de deux magasins de bricolage (Brico Pro et Big mat), d'un fast food, de plusieurs restaurants, d'un dépôt vente, d'un centre funéraire, d'une boutique d'informatique et de deux salons de coiffure.

À la sortie de la ville, un hypermarché de l'enseigne Super U (2 985 mètres carrés de surface de vente) est venu remplacer un magasin plus petit. Sa construction, entamée à l'automne 2013, a duré jusqu'au printemps 2014 et le centre commercial a ouvert ses portes le 24 avril 2014. À quelques centaines de mètres de là, mais sur la commune de La Tremblade, se trouve un supermarché Intermarché.

Les grandes surfaces les plus proches sont situées dans l'agglomération royannaise (CC Val Lumière — Hyper Intermarché — à Vaux-sur-Mer et CC Royan II — E.Leclerc — à Royan).

Culture locale et patrimoine

Église Saint-Étienne

De fondation très ancienne, l'église Saint-Étienne a énormément souffert pendant les Guerres de religion. En 1568, la vieille église romane subit les assauts des Huguenots, qui la détruisent presque intégralement, tout comme l'église Saint-Symphorien de Dirée (cette dernière ne sera jamais reconstruite).

La façade conserve cependant quelques éléments architecturaux datés du XIIe siècle : deux faisceaux de sept colonnes surmontées de chapiteaux et quelques modillons. Tous témoignent de la fantaisie et de l'humour déployé par les imagiers du Moyen Âge. L'un des chapiteaux montre ainsi un personnage vomissant un serpent, qui se retourne et vient lui mordre la joue ; un autre représente une tête d'homme, regardant vers l'ancien golfe d'Arvert, et qui serait un pirate ou un viking.

L'église actuelle date de 1683 (date inscrite sur un des contreforts du chœur), ce qui en fait la plus ancienne du canton de La Tremblade après celle de Breuillet. Elle doit sa reconstruction à l'abbé Jean de Lafargue, prêtre de la paroisse de 1672 à 1717. Des modifications sont apportées à l'édifice au XIXe siècle, qui se traduisent d'abord par l'édification du clocher (1845), solide tour de pierre surmontée d'une flèche en ardoises, par le surhaussement des murs, par l'adjonction de petites chapelles (faux transept) et par un agrandissement du chœur (1890). L'église, très sobre, se compose d'une nef très large couverte d'une voûte en plâtre surbaissée et éclairée par une série de baies tantôt ogivales, tantôt en plein cintre, où ont été placés des vitraux dans le goût du XIXe siècle. Dans le chœur, deux vitraux représentent saint Étienne et saint Paul. Une chaire en pierre est placée près de la chapelle nord. Le clocher abrite un ensemble de trois cloches : « Marie-Émilie » (La bémol, 450 kg), « Françoise, Stéphanie, Josèphe, Jeanne » (Si bémol, 310 kg) et « Marie, Marthe, Léon, Eustelle » (Do, 230 kg). Le parvis de l'église conserve un puits à dôme du XVIIIe siècle.

Temple protestant

La Réforme s'implante très tôt dans la presqu'île d'Arvert, région ouverte sur la mer et par voie de conséquence, sur les idées nouvelles que colportent marins et négociants en provenance des pays d'Europe du Nord. La population protestante est assez importante pour qu'un premier temple soit édifié dès 1566, en bordure du chemin reliant Arvert aux Mathes. Devenu trop petit, trop vétuste ou tout simplement ne correspondant peut-être plus aux nécessités du culte, il est remplacé par un nouvel édifice en 1609. Un temps menacé de destruction, il est maintenu en fonction par un arrêt du 28 février 1664[110].

Las ! Il ne s'agit là que d'un répit et bientôt, les pressions sur la communauté protestante se font plus intenses. Pressés de renoncer à leurs « erreurs », les religionnaires se voient privés de leur lieu de culte par un édit du conseil du Roi le 2 mars 1682. Le bâtiment est entièrement détruit, fondations comprises. Les matériaux servent à restaurer l'église Saint-Étienne. Le culte est dès lors célébré dans des maisons particulières ou en plein air, ce qui lui vaut d'être nommément interdit par un édit du roi Louis XIV le 23 mars 1683[110].

En 1685, l'édit de Fontainebleau, qui révoque l'édit de Nantes, vient jeter pour plus d'un siècle les protestants de la région dans une semi-clandestinité, parfois sur les routes de l'exil. En 1755, une maison d'oraison est édifiée à Avallon. Il faut attendre 1834 pour que la commune fasse l'acquisition d'une vaste propriété, achetée aux héritiers Martin Descombes : tandis que la commune vend les jardins aux enchères, le consistoire protestant achète les matériaux pour édifier le nouveau temple, à partir de l'année 1836. Il est restauré à plusieurs reprises en 1885, 1897, 1902 (achat d'un nouveau mobilier) et est soumis à une véritable « cure de jouvence » en 1903 (remise en état de la toiture, de la charpente, des huisseries, etc.) et en 2000[110]. D'une grande sobriété au point de vue architectural, il forme une simple salle rectangulaire éclairée de baies en plein cintre.

Maison d'oraison d'Avallon

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, sous l'influence des idées des Lumières et grâce à la ténacité de pasteurs opiniâtres tels que Louis Gibert, une série de maisons d'oraison (sorte de temples aménagés dans des granges ou des maisons particulières) sont édifiées dans les environs de Royan. Les persécutions contre les protestants, toujours d'actualité, baissent en intensité grâce à la protection du marquis de Sénecterre, maréchal de France et gouverneur de Saintonge[111].

Une première maison d'oraison est édifiée à partir de 1755 à Breuillet ; si elle est brûlée sur décision de justice, elle est immédiatement reconstruite. En quelques semaines, d'autres lieux de culte sortent de terre. La cession d'une parcelle de terrain à Avallon (hameau situé à peu de distance du bourg) par Martine Pasdejeu permet l'édification d'une première maison d'oraison, et vaut à la généreuse bienfaitrice d'être condamnée à la détention à l'hospice de La Rochelle[111]. Le lieu de culte, démoli, est reconstruit à la première occasion. Il a une certaine importance car en 1781, il abrite le synode des Églises de Saintonge, Angoumois et Bordeaux. Toutefois, son entretien cause bien des soucis et il est décidé de construire un temple plus moderne en 1834[111].

La maison d'oraison d'Avallon, excentrée, continue néanmoins d'être utilisée et est même restaurée la même année (dédicace effectuée le 20 avril 1834). Elle est vendue en 1955 et est désormais partie intégrante d'une propriété privée. Elle est un des rares témoignages toujours debout de ce type de constructions en Charente-Maritime, avec le temple de Maine-Geoffroy à Royan et l'ancienne maison d'oraison de Luzac (celle de Paterre, à Chaillevette, a depuis été entièrement détruite).

Moulin des Justices

La situation du bourg d’Arvert, sur un plateau exposé aux vents d’ouest dominants en provenance de l’océan Atlantique, explique que de nombreux moulins à vent aient été établis sur son territoire depuis la période médiévale. Au début du XIXe siècle, ils ne sont encore pas moins de dix-neuf à tourner sans relâche afin de produire la farine nécessaire à la confection du pain, aliment de base dans l’alimentation des gens de cette époque. De nos jours, seuls quatre ont subsisté — moulin de Cabouci, moulin de Lauriers, moulin du Petit-Pont, moulin des Justices — les autres ayant été démolis ou ayant fini par tomber en ruine faute d’entretien. Le moulin des Justices, construit au XVIe siècle, est le plus ancien. Il doit son nom au fait que pendant la période féodale, c’est à cet endroit que les barons d’Arvert, alors parmi les plus importants seigneurs de la région de Royan, rendaient la justice : le gibet y était dressé à la vue de tous, afin de servir d’exemple[112].

Le moulin ne diffère pas vraiment des autres édifices de ce type subsistant dans les environs, et se présente sous la forme d’une construction cylindrique en moellons. Son mécanisme, qui avait été modernisé dans la deuxième moitié du XIXe siècle (ailes de type « Berton », système qui permettait de régler la voilure même lorsque le moulin était en action) a depuis disparu. Longtemps laissé dans un état de semi-abandon, couvert d’un curieux toit en béton et occulté par un centre commercial qui a depuis été démoli, il est restauré en 2014, mais n’a pas recouvré ses ailes. Il est visible à la sortie du parking du centre commercial Super U, à la sortie de la commune en direction de La Tremblade.

Stèle du général de Gaulle

Cette stèle datant de 1949, commémore la venue du général de Gaulle à Arvert, le 22 avril 1945, peu après la libération de la presqu'île d'Arvert et de la poche de Royan. Il avait fallu trois jours de combats acharnés pour arriver enfin à la capitulation des dernières troupes allemandes, retranchées dans leurs blockhaus de la forêt de la Coubre[113].

Équipements culturels

Arvert dispose d'une bibliothèque municipale située face à la mairie (dans les locaux de l'ancienne mairie).

Langue saintongeaise

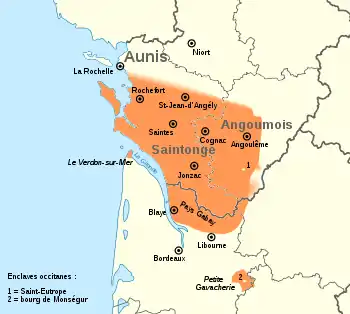

La commune est située dans l'aire linguistique du saintongeais, un dialecte faisant partie de la famille des langues d’oïl, branche des langues romanes, qui comprend également le français, l’angevin le picard et le poitevin avec lequel il est souvent regroupé dans un domaine plus vaste, le poitevin-saintongeais.

Le saintongeais (saintonjhais) est la langue vernaculaire parlée dans les anciennes provinces d'Aunis, Saintonge et Angoumois. On l’appelle aussi le charentais ou encore le patois charentais. Les locuteurs sont dits patoisants. Le saintongeais a fortement influencé l’acadien et en conséquence, par ricochet, le cadien ; quant au québécois, il a été influencé par les parlers tels que le normand, le francien et le saintongeais.

La langue saintongeaise présente de nombreux traits communs avec des langues telles que le cadien ou l'acadien, ce qui s'explique par les origines saintongeaises d'une partie des émigrants vers la Nouvelle-France au XVIIe siècle.

Gastronomie

La gastronomie saintongeaise est principalement axée sur trois types de produits : les produits de la terre, les produits de la mer et les produits de la vigne.

Les préparations à base de viande de porc occupent une place prépondérante dans la cuisine régionale : ainsi des gratons ou des grillons, sortes de rillettes à base de viandes rissolées et confites dans leur graisse, du gigourit, un civet mêlant sang, gorge, foie et oignons, ou de la sauce de pire, à base de fressure, d'oignons et de vin blanc de pays[114].

La cuisine saintongeaise intègre tout naturellement de nombreuses recettes à base de « cagouilles », le nom local de l'escargot petit-gris. Animal tutélaire de la Saintonge, il est notamment cuisiné « à la charentaise », c'est-à-dire cuit dans un court-bouillon agrémenté de vin blanc, d'ail et de mie de pain.

Parmi les autres spécialités locales, il convient de noter également les pibales (alevins d'anguille pêchés dans la Gironde, spécialité des villes de Mortagne et de Blaye), les huîtres de Marennes-Oléron, les sardines de Royan, les « thyeusses de gueurnouilles » (cuisses de grenouilles) ou encore la sanglette, une galette préparée à base de sang de poulet et d'oignons cuits.

Les desserts traditionnels sont issus de la cuisine paysanne : millas (gâteau à la farine de maïs, qu'on retrouve dans une grande partie du Sud-Ouest de la France), galette charentaise, au beurre Charentes-Poitou, ou encore merveilles (beignets).

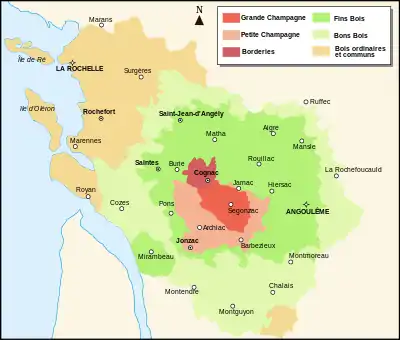

Les vignes de la région servent à la confection d'eaux-de-vie réputées, telles que le pineau des Charentes et plus encore, le cognac. La commune d'Arvert est ainsi intégralement située dans la zone de production des « bois ordinaires ».

Pour approfondir

Bibliographie

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Le débroussaillement s'applique notamment aux abords de constructions, chantiers, travaux ou installations sur une largeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et de 7 mètres minimum de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.