Breuillet (Charente-Maritime)

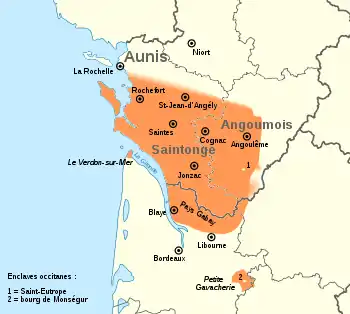

Breuillet (prononcé [bʁø.je] ) est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine. Ses habitants sont appelés les Breuilletons et les Breuilletonnes[1].

| Breuillet | |||||

L'église Saint-Vivien (XIIe siècle), de style roman saintongeais. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente-Maritime | ||||

| Arrondissement | Rochefort | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Royan Atlantique | ||||

| Maire Mandat |

Jacques Lys 2020-2026 |

||||

| Code postal | 17920 | ||||

| Code commune | 17064 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Breuilletons | ||||

| Population municipale |

3 031 hab. (2020 |

||||

| Densité | 152 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 41′ 37″ nord, 1° 03′ 02″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 0 m Max. 31 m |

||||

| Superficie | 19,99 km2 | ||||

| Unité urbaine | Breuillet (ville isolée) |

||||

| Aire d'attraction | Royan (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de La Tremblade | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Charente-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.breuillet-17.fr | ||||

Située dans la frange continentale de la Côte de Beauté, au cœur de la presqu'île d'Arvert et de la région naturelle du Royannais, cette petite ville de 3031 habitants (2020) appartient à la première couronne périurbaine de Royan, principal centre urbain des environs dont elle n’est distante que d’un peu moins de 10 kilomètres. De fait, selon l'Insee, elle appartient à l'aire d'attraction de Royan.

Connaissant une croissance démographique importante, sa population ayant doublé en l’espace de trente ans, elle est progressivement passée du statut de petite commune rurale à celui de banlieue résidentielle en plein essor, bénéficiant de la proximité des stations balnéaires de la côte (Vaux-sur-Mer, Saint-Palais-sur-Mer, La Palmyre) et de sa position aux confins du bassin de Marennes-Oléron, ensemble géographique et économique auquel elle appartient. Sa partie Nord, bordée par les marais de la Seudre, l’inscrit dans le périmètre du Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Pôle de proximité du Pays Royannais, la ville concentre activités commerciales et touristiques et fait le lien entre les communes du littoral et celles de la conurbation de La Tremblade toute proche. Elle appartient depuis 2015 au canton de La Tremblade.

Comme nombre de communes des environs, Breuillet a été transformée par le phénomène de périurbanisation, qui voit de nombreux citadins s'installer en périphérie des villes, à la recherche d'une meilleure qualité de vie. L'habitat breuilleton est formé du centre-ville, où se concentrent commerces et services, et de quelques gros hameaux (Le Grallet, Taupignac, Le Billeau, Le Montil, La Simandière, Chalézac, La Prade, Coulonges, Le Vinet) avec lequel le bâti est souvent continu du fait du développement de nombreux lotissements depuis les années 2000. Une petite zone commerciale et artisanale (Le Magarin) a été aménagée le long de la D14, route fréquentée qui relie Saujon à La Tremblade et à Marennes.

Breuillet appartient au secteur Est de la Communauté d'agglomération Royan Atlantique, structure intercommunale rassemblant 82 277 habitants (2016).

Géographie

Situation

La commune de Breuillet est située au sud-ouest du département de la Charente-Maritime, dans la frange continentale de la Côte de Beauté et la région naturelle du Royannais. Bordé par l'estuaire de la Seudre, son territoire marque la transition entre les grandes champagnes saintongeaises, immensités agricoles où s’épanouissent céréales et vignes, et les paysages plus boisés mais aussi plus humides (présences de nombreux marais) de la presqu'île d'Arvert.

Jadis modeste village centré sur les activités agricoles, Breuillet a vu croître sensiblement sa population et est devenu une petite ville de plus de 3000 habitants comptant parmi les « pôles de proximité » du Pays Royannais. Bien desservie par des infrastructures routières modernes, Breuillet occupe une position intermédiaire entre la proche banlieue royannaise, à laquelle elle appartient, et l’agglomération voisine de La Tremblade, un des trois « pôles d’équilibre » du Pays Royannais. Elle se situe ainsi à peu près à équidistance de Royan, La Tremblade et Saujon.

Administrativement parlant, Breuillet appartient depuis 2015 au canton de La Tremblade et à l'arrondissement de Rochefort. La commune se trouve à 2,6 kilomètres de Mornac-sur-Seudre[2], 4 kilomètres de Saint-Sulpice-de-Royan[3], 4,2 kilomètres de Chaillevette[4], 4,7 kilomètres de Saint-Augustin[5], 5,7 kilomètres d’Étaules[6], 6 kilomètres de Vaux-sur-Mer[7], 6,2 kilomètres de Saint-Palais-sur-Mer[8], 7 kilomètres de Royan[9], 9 kilomètres de Médis[10], 10,2 kilomètres de Saujon[11], 11,1 kilomètres de La Tremblade[12], 12 kilomètres du Gua[13], 28,6 kilomètres de Rochefort[14], 32,7 kilomètres de Saintes[15], 52,6 kilomètres de La Rochelle[16], la préfecture départementale, et 101,6 kilomètres de Bordeaux[17], la grande métropole et préfecture régionale. La commune est en outre située à 402 kilomètres au sud-ouest de son homonyme Breuillet, en Essonne[18]. En termes de temps de parcours, il faut compter 12 minutes de voiture pour aller à Royan ou Saujon et 35 minutes pour se rendre à Saintes et Rochefort, où se trouvent les principaux accès autoroutiers conduisant à La Rochelle, Bordeaux et Paris[19].

Appartenant comme le reste du département au midi atlantique, la commune peut être rattachée à deux grands ensembles géographiques, le Grand Ouest français et le Grand Sud-Ouest français. Son territoire forme un ensemble de 1999 hectares où se côtoient des paysages variés, marqués par la présence de nombreuses forêts couvrant une superficie d'environ 500 hectares, soit 25 % du territoire communal[19], où se mêlent feuillus (chênes, chênes-verts ou « yeuses ») et résineux (pins maritimes, pins parasols et pins noirs) qui ont d’ailleurs donné son nom à la commune, puisque Breuillet signifie « petit bois » en vieux français. À noter la présence près de Chalézac, sur la route d'Étaules et en limite de la commune de Chaillevette, d'une importante noiseraie.

Les principaux massifs forestiers sont les bois de Grandjean et de la Lande, le bois de Grêle, la forêt de Cocu-Bois, le bois des Essarts, le bois de la Louée et le bois du Fief de la Mer (ou de la Mayre), le bois des Rosiers, le grand bois de Théon, le bois de Chalézac et le bois de l'Euse, qui marque la transition avec Saint-Sulpice-de-Royan et Vaux-sur-Mer. De nombreux hameaux sont établis sur l’ensemble du territoire communal, mais, rattrapés par une urbanisation importante (phénomène d’étalement urbain) de type essentiellement résidentielle, ils forment aujourd’hui un tissu urbain presque continu, constitué en majorité de pavillons et de lotissements modernes.

La partie nord-est de la commune, près de Chaillevette et de Mornac, abrite 150 hectares de parcs à huîtres et de prés salés[19] appartenant au bassin de Marennes-Oléron (zones ostréicoles de Coulonges, Périssac et du Bourouil), de réputation internationale. On y affine les huîtres dans des « claires » où elles acquièrent leur saveur et leur couleur particulières, sous l'action d'un pigment (marennine) produit par une algue microscopique appelée navicule bleue. Aménagés au sein des marais de la Seudre, entre les chenaux de Coulonges et de la Mayre, ils sont entrecoupés de bosquets (saulaies, aulnaies, peupleraies), de haies de roseaux et d’ « herbes folles » (mégaphorbiaie et pelouses silicoles). Le site est sillonné de petits chemins pittoresques qui permettent de mieux appréhender cet espace naturel d’une grande richesse, où de nombreux oiseaux viennent faire halte et nidifier. Ici plus qu’ailleurs, on prend conscience du caractère presqu’insulaire de la commune, avec cette subtile imbrication de la terre et de l’eau et un ciel infini, souvent bleu car balayé par les brises marines.

Entre le centre-ville et le hameau de Taupignac, d’anciens marais asséchés (La Longée), prolongement des marais de Saint-Augustin, ont été reconvertis en champs et en prairies. Au Moyen Âge, ils étaient recouverts d’eau et formaient une petite mer intérieure baptisée successivement « golfe d’Arvert » puis « étang de Barbareu ». L’ancien trait de côte est bien perceptible entre le hameau du Montil et le quartier du Fief de la Roche et les lieux dits du Fief de Cocu-Bois et de la Brousse. Une série de collines peu accentuées, où s’accrochent parfois quelques haies et bosquets, correspondent à d’anciens îlots.

Les marais humides de Saint-Augustin s’étendent au sud du hameau du Rougeassier et au nord du hameau du Breuil (commune de Saint-Augustin), et se prolongent vers Étaules. Le pont de la Guitoune sert de limite administrative entre les communes de Breuillet et de Saint-Augustin. Vaste ensemble de prairies verdoyantes utilisées comme lieu de pacage pour les bovins, riches d’un écosystème unique (tant d’un point de vue faunistique que floristique), on y rencontre joncs, pulicaires, guimauves, plantain d'eau ou iris des marais.

Quadrillés par un réseau de fossés et de canaux, les marais sont drainés par la passe de Chalézac — dite aussi chenal de la Meyre — longue de 4,5 kilomètres, qui rejoint la Seudre et marque la limite entre Breuillet, Étaules et Chaillevette. En dehors de la Seudre elle-même, les autres cours d'eau de quelque importance sont le chenal de Mornac, long de 5,2 kilomètres, le ruisseau du Peyrat et le chenal de Coulonges, long de 2,7 kilomètres[20]. Une dizaine d'autres ruisseaux de faible débit serpente à travers le territoire communal.

Géologie

D’un point de vue géologique, Breuillet appartient au bassin aquitain. La commune s’étend en partie sur un socle calcaire crétacé constitué de terrains datant du campanien (C6b et C6c) partiellement recouvert de formations superficielles (argiles à silex, sables, limons) quaternaires[21]. Les terrains crétacés affleurent en de nombreux points de la commune, notamment au Montil, à Taupignac, à Chalézac et à Coulonges.

Ce petit plateau forme une ligne de crête, à vrai dire peu élevée, d’orientation nord-ouest/sud-est qui part des Mathes et se poursuit jusqu’à Châtelard (commune de Vaux-sur-Mer), en passant par Champagnoles (commune de Saint-Sulpice-de-Royan). D’une hauteur moyenne de 20 à 30 mètres (24 mètres à Chalézac, 27 mètres au Candé, 30 mètres au Montil et 31 mètres à La Brousse, point culminant de la commune), il comprend des couches calcaires de type galuconieux, à nodules limoniteux, riches en bryozoaires. Les formations sablonneuses et gravillonnaires se retrouvent à l’ouest du bourg de Breuillet, notamment près du bien nommé hameau de La Sablière.

.JPG.webp)

Le socle premier est bordé par deux importantes zones marécageuses, qui l’entaillent profondément, notamment entre Taupignac, La Simandière, Le Breuil (commune de Saint-Augustin) et Courlay-sur-Mer (commune de Saint-Palais-sur-Mer). L’une est constituée d’eaux douces : le marais de Saint-Augustin, qui recouvre un ancien golfe marin (golfe d’Arvert ou du Barbareu) aujourd’hui reconverti en pâturages. Longtemps relié à l'estuaire de la Gironde par un chenal naturel au niveau du Bréjat, il s'est progressivement comblé lorsque cet exutoire a été barré par des massifs dunaires, en constant mouvement sur le littoral jusqu'au XIXe siècle. Le trait de côte reste encore bien visible, spécialement près du Montil et de La Brousse, où on peut facilement deviner l’ancien littoral ; il passe également au nord-ouest du Logis de Chalézac et à l’ouest du Bois du Breuil et des Gouins.

La seconde zone palustre est constituée d’eaux saumâtres, et s’étend au nord du hameau de Coulonges : ce sont les marais de la Seudre, qui bordent la basse vallée de la Seudre, dans sa partie estuarienne. Couverte d’alluvions marines anciennes et modernes, appelées « bri » (ce terme est à l'origine du nom de Brouage ou de Broue), elle fut longtemps utilisée comme marais salants avant d’être utilisée comme zone ostréicole.

Un risque sismique faible concerne la commune qui est située non loin de la faille d'Oléron. Le 7 septembre 1972 le séisme d'Oléron d'une magnitude de 5.7 a produit quelques dégâts dans la région et a pu être ressenti jusqu'en région parisienne. L'un des derniers séismes ressentis sur cette faille, d'une magnitude de 4.7, a eu lieu le 18 avril 2005[22].

Communes limitrophes

La ville de Breuillet a des limites terrestres avec six communes (Mornac-sur-Seudre, Saint-Sulpice-de-Royan, Vaux-sur-Mer, Saint-Palais-sur-Mer, Saint-Augustin et Chaillevette) et est séparée de la septième, Le Gua, par une limite fluviale : la Seudre.

Voies routières

La situation de la commune de Breuillet dans la proche périphérie de Royan, à proximité de plusieurs stations balnéaires fréquentées (Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer) et à l’entrée de la conurbation de La Tremblade, centre ostréicole et touristique actif particulièrement fréquenté en période estivale, explique la présence d’infrastructures routières adaptées à un fort trafic.

La ville est ainsi traversée par la D14, route départementale reliant Saujon à La Tremblade (via Chaillevette, Étaules et Arvert) qui est une des épines dorsales du schéma routier de desserte du Pays Royannais en général et de la presqu'île d'Arvert en particulier. Classée route départementale de première catégorie (grands axes routiers départementaux), elle supporte un trafic atteignant en moyenne 8000 à 9000 véhicules par jour, avec cependant de fortes disparités en fonction des périodes de l'année[23].

Dans sa traversée de la commune, la D14 prend le nom de route du Magarin et est bordée par une petite zone d’activités. L’intensité du trafic (voitures mais aussi poids-lourds sont nombreux à emprunter cette voie) fait que cette route est répertoriée comme une voie de circulation potentiellement gênante en termes de pollution sonore (niveau 3 sur une échelle de 5) par l’atlas départemental de la DDE[24].

Un giratoire (rond-point de Magarin) décoré d’un puits artificiel et de palmiers permet de distribuer la circulation via la rue du Centre (qui comme son nom l’indique, conduit au centre-ville) et la rue des rosiers, qui conduit au lieu-dit éponyme et au hameau de Coulonges, près de Chaillevette. Plus au nord, un carrefour aménagé donne accès à la D242 (qui prend successivement le nom de rue des Grands Prades, route du Billeau et rue Michenot) avant de rejoindre Saint-Augustin à hauteur du hameau de Laffont et à la route du Cailleau, qui mène à la zone ostréicole de Coulonges et à Mornac-sur-Seudre, tandis que la D14 se poursuit jusqu’à Chaillevette et Étaules.

Au sud du rond-point de Magarin, la D14 se poursuit jusqu’au rond-point de Fontbedeau qui permet d’accéder à la rocade de Saint-Sulpice-de-Royan et à Royan, aux communes de L’Éguille et du Gua et au-delà, à Rochefort et La Rochelle. Il conduit également à Saujon, dont la rocade donne directement accès à Saintes, important pôle économique et commercial départemental, et à l'autoroute A10 (sorties vers Bordeaux et Paris).

Autre voie de communication importante, la D140 est l’axe structurant du centre-ville. Depuis la D14, un rond-point orné d’une rosace en pierre de taille (œuvre des étudiants du Lycée de l’Atlantique de Royan) ouvre la perspective de la rue du Centre, bordée de la plupart des commerces et classée en zone 30. Après le carrefour et les feux de circulation près de la mairie, elle prend le nom de route de Royan et conduit à Taupignac, un des principaux écarts de la commune, avant de bifurquer vers Saint-Sulpice-de-Royan et Médis. Une voie connexe, la D140e2, fait la jonction avec la rocade de Royan (accès à Vaux-sur-Mer, Saint-Palais-sur-Mer, Royan et Saint-Georges-de-Didonne).

Dans une optique de raccourcissement du temps des déplacements domicile-travail (de nombreux actifs travaillant à Royan, mais aussi dans les pôles secondaires que sont Saujon, La Tremblade, voire Marennes) et de sécurisation du centre-ville, la mise en place d’un barreau routier reliant directement la commune en amont du centre-ville (entre celui-ci et Saint-Sulpice-de-Royan) et la rocade de Royan au niveau du pôle Val Lumière de Vaux-sur-Mer est envisagée, de même qu’une voie de contournement (rocade) du centre-ville. Ces aménagements s’inscrivent dans un projet plus général résumé dans le schéma routier départemental (2010-2030), qui prévoit de repenser totalement la circulation de la grande périphérie royannaise, dont Saujon deviendrait une des « portes d'entrées »[23]. Le trafic sera dès lors diffusé à partir de cette ville, afin de limiter au maximum les encombrements.

Stationnement

Le centre-ville est composé de zones non-réglementées (une partie de la place de Lipkowski, parking de l’église, parking de l’arboretum, ouvert uniquement lors des marchés, et parking du cimetière, route du Candé) et de zones « bleues » où la durée de stationnement est limitée à 1 heure 30 et conditionnée à la mise en évidence d’un disque de stationnement, acheté dans les bureaux de tabac (une partie de la place de Lipkowski, parking de la mairie et des écoles, parking du temple ou encore parking de la médiathèque).

Pistes cyclables

La partie nord-est de la commune est traversée par un itinéraire cyclable (voie partagée avec les autres véhicules) appartenant aux « Chemins de la Seudre ». Issu d'une collaboration entre le Conseil général du département, la Communauté d'agglomération Royan Atlantique et la Communauté de communes du Bassin de Marennes, ces voies douces permettent de découvrir les espaces ostréicoles du bassin de Marennes-Oléron. Longeant la rive gauche de la Seudre, il passe par La Tremblade, Arvert, Étaules, Chaillevette et Mornac-sur-Seudre[25].

Voies ferroviaires

Une ligne de chemin de fer reliant Saujon et La Tremblade traverse le territoire communal sur son flanc nord. Installée à l'initiative de la compagnie des chemins de fer de la Seudre en 1876, elle est créée à l'origine tant pour le transport des voyageurs que des productions ostréicoles du bassin de Marennes-Oléron, mais cesse d'accueillir des voyageurs en 1939. Concurrencée par le fret routier, elle ferme en 1980.

En 1984, une association (CFTS) exploite à nouveau la ligne sous le nom du « Chemin de Fer Touristique de la Seudre »[26], puis à partir de 2004 avec un autre nom, « le train des mouettes ». Ce chemin de fer touristique qui relie Saujon à La Tremblade, est aujourd’hui seul à circuler sur cette ligne. Une gare SNCF desservant les communes de Breuillet et Mornac-sur-Seudre était autrefois implantée à Mornac. Elle était désignée sous le nom de « Mornac-Breuillet »[27].

Aujourd'hui, les gares les plus proches affectées au transport des voyageurs sont celles de Royan et de Saujon.

Transports aériens

La commune est située à environ 15 kilomètres de l'aérodrome de Royan-Médis et 20 kilomètres de l'aérodrome de Marennes, qui n'accueillent toutefois aucun vol commercial.

Les aéroports les plus proches de la commune sont ceux de Rochefort-Saint-Agnant (environ 30 kilomètres au nord) et de La Rochelle-Île de Ré (75 kilomètres au nord). Ceux-ci accueillent principalement des vols charters. L'aéroport international de Bordeaux-Mérignac, desservi par de nombreuses compagnies nationales et internationales, se situe quant à lui à environ 120 kilomètres.

Transports en commun

La ville est desservie par le réseau de transports urbains Cara'Bus qui la relie aux autres communes de l'agglomération royannaise. Inauguré le 2 janvier 2006 sous le nom « Très Royannais », il était à l'origine composé de minibus de type hybride (électrique et diesel). Exploité depuis septembre 2008 par la société Veolia Transport, il est rebaptisé « Cara'Bus » depuis lors[28].

La modernisation du réseau de transports urbains de l'agglomération le 5 janvier 2009 a conduit à l'achat de navettes de type Heuliez GX 127 ainsi qu'à l'accroissement du nombre de lignes régulières, passant de trois à dix, auxquelles s'ajoutent trois ligne supplémentaires en période estivale[29].

Le réseau fonctionne entre 7 heures 10 (premier départ de Ronce-les-Bains) et 18 heures 28 (dernier départ de Royan) pour la ligne 22 et entre 7 heures 50 (premier départ de Ronce-les-Bains, en direction de Saujon) et 19 heures 17 (dernier départ de Saujon, en direction de Cozes). Ces horaires, parfois critiqués pour ne pas prendre assez en compte les besoins des actifs quittant leur travail en tout début de soirée, sont valables du 6 juillet 2013 au 4 juillet 2014.

Cinq stations Cara’Bus sont implantées dans la commune : Le Magarin, Breuillet-Garage, Breuillet-Place du Marché, La Simandière et Taupignac. Deux lignes de bus desservent la commune. La ligne 22 permet de rejoindre à la fois les communes de la grande banlieue ouest de Royan (Chaillevette, Étaules, Arvert et La Tremblade/Ronce-les-Bains), le pôle commercial Val-Lumière de Vaux-sur-Mer et la ville de Royan, épicentre de la vie économique locale. La ligne 41 est une ligne à la demande permettant des liaisons avec La Tremblade et ses communes satellites (Étaules, Arvert), l’aire de covoiturage de Fontbedeau, à Saint-Sulpice-de-Royan et les communes de l’Est royannais (Le Chay, Grézac et Cozes).

Climat

Le climat dont bénéficie la Charente-Maritime est un climat océanique tempéré de type aquitain, marqué par un ensoleillement moyen assez important : avec 2 250 heures par an, il est comparable à celui que connaît une partie de la côte méditerranéenne[30]. La pluviosité y est modérée, les précipitations ne dépassant pas 1 200 mm par an. Les températures, quant à elles, varient en moyenne de +5 °C en hiver à +20 °C en été.

Les îles et l'ensemble du littoral de la Charente-Maritime se caractérisent par un climat particulièrement doux en hiver, et rafraîchissant l'été, grâce aux influences océaniques perpétuellement en mouvement (brise marine). Ces conditions climatiques favorables, toujours soumises aux influences de l'océan Atlantique, ont favorisé un véritable microclimat de type sub-aquitain et l'existence d'une végétation déjà méridionale. Ainsi la flore se caractérise-t-elle par la présence étonnante de lauriers-roses, eucalyptus, agaves, et même les mimosas se mettent à fleurir dès le mois de janvier.

Aux essences déjà méridionales du chêne vert (ou yeuse) et du cyste, s'ajoutent une forte présence de palmiers, figuiers, orangers et même oliviers. Il existe toutefois un contraste entre le littoral, assez sec et ensoleillé et l'intérieur des terres, davantage pluvieux. La pluviométrie passe ainsi de 750 mm sur le littoral à 950 mm en Haute-Saintonge.

Les relevés de la station météorologique de La Rochelle entre 1946 et 2000 permettent de déterminer quelques dates majeures au point de vue climatique en Charente-Maritime : ainsi, au cours de ce laps de temps, la température la plus froide est relevée le 15 février 1956 : −13,6 °C. Un pic de température (dépassé seulement au cours de la canicule de 2003) est atteint le 8 juillet 1982 avec près de 39 °C à l'ombre. Si 1953 est considérée comme l'année la plus sèche, 2000 est au contraire la plus pluvieuse[31].

La Charente-Maritime est le département français qui a été le plus durement touché par la tempête Martin du 27 décembre 1999. Les records nationaux de vents enregistrés ont été atteints avec 198 km/h sur l'île d'Oléron et 194 km/h à Royan.

Dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009, la région est frappée par la tempête Klaus. Malgré des rafales de vent dépassant les 120 km/h, les dégâts relevés dans la commune demeurent relativement minimes au regard de la situation dans le Médoc tout proche[32].

Les côtes charentaises et vendéennes sont de nouveau durement éprouvées par la tempête Xynthia qui traverse la région dans la nuit du 28 février au 1er mars 2010. Des bourrasques de près de 140 km/h touchent la ville voisine de Royan[33].

Données générales

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 3,4 | 2,8 | 5,4 | 7,4 | 10,7 | 13,7 | 15,8 | 15,7 | 13,7 | 10,5 | 6,3 | 3,9 | 9,2 |

| Température moyenne (°C) | 5,9 | 6,9 | 8,7 | 11,1 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 19,6 | 17,8 | 14,2 | 9,4 | 6,6 | 12,7 |

| Température maximale moyenne (°C) | 8,5 | 9,9 | 12,1 | 14,7 | 17,9 | 21,3 | 23,8 | 23,5 | 21,8 | 18 | 12,6 | 9,2 | 16,1 |

| Ensoleillement (h) | 84 | 111 | 174 | 212 | 239 | 272 | 305 | 277 | 218 | 167 | 107 | 85 | 2 250 |

| Précipitations (mm) | 82,5 | 66,1 | 57 | 52,7 | 61,1 | 42,9 | 35,1 | 46,4 | 56,5 | 81,6 | 91,8 | 81,8 | 755,3 |

| Ville | Ensoleillement |

Pluie | Neige | Orage | Brouillard |

|---|---|---|---|---|---|

| Médiane nationale | 1 852 | 835 | 16 | 25 | 50 |

| Breuillet[36] | 2250 | 755 | 4 | 13 | 26 |

| Paris | 1 662 | 637 | 12 | 17 | 8 |

| Nice | 2 724 | 733 | 1 | 27 | 1 |

| Strasbourg | 1 693 | 665 | 26 | 28 | 51 |

| Brest | 1 530 | 1 210 | 7 | 12 | 76 |

| Bordeaux | 2 035 | 944 | 3 | 31 | 69 |

Environnement

Une importante fraction du territoire communal est intégrée à une zone protégée en raison de la richesse de son écosystème (forêts mixtes, forêts de résineux, prairies semi-naturelles humides, eaux douces intérieures, prés salés atlantiques…).

La commune est comprise dans un périmètre protégé (au titre des espaces naturels sensibles) par décret ministériel du 29 novembre 1974 et par arrêté préfectoral du 3 avril 1980[19]. Plus récemment, la préservation de la biodiversité a conduit à intégrer 17 % de la surface communale dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de classe I (petits espaces homogènes)[37] qui se divise entre deux espaces palustres, le marais de Saint-Augustin et le marais de la Seudre[38], auxquels il faut ajouter le site du bois des Essarts, qui couvre 162,15 hectares de forêt thermophile[39] entre Taupignac et Saint-Sulpice-de-Royan et sert de lieu de reproduction et de nidification à plusieurs espèces de rapaces.

De même, 13 % du territoire breuilleton est inscrit dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de classe II (grands espaces naturels riches)[37] qui regroupe le site de la presqu'île d'Arvert[40] et celui des marais et vasières de Brouage-Seudre-Oléron. Ces territoires sont protégés dans le cadre du réseau européen de protection des espaces naturels de grande valeur patrimoniale Natura 2000.

Outre une incontestable richesse botanique (pelouses dunaires à armoise maritime, roselière tourbeuse à Marisque, marais où se développent lavande de mer, aloès d'eau, forêts mixtes de chênes, chênes-verts et pins…) les différents sites accueillent quelques espèces animales, protégées ou non, telles que la loutre, la cistude, le triton ou des insectes comme le lucane cerf-volant. Ces habitats sont protégés par la directive habitats-faune-flore et la directive oiseaux. 10 % du territoire communal est concerné par une zone importante pour la conservation des oiseaux (Zico). De fait, les marais de la commune accueillent une avifaune variée (aigrette garzette, faucon pèlerin, marouette ponctuée, busard des roseaux, barge rousse, etc.)[41]. Pas moins de 17 espèces d’oiseaux inventoriées à l’annexe I de la directive européenne sont représentées[19].

La ville de Breuillet se situe depuis 2015 dans le périmètre du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis[42], qui prend en compte l'estuaire de la Seudre jusqu'à l'écluse du port de Ribérou à Saujon pour la variété de son écosystème, sous très forte influence maritime. Plus grand parc naturel marin de France métropolitaine, il a son siège dans la ville voisine de Marennes.

Villes et villages fleuris

Dans son palmarès 2022, le Conseil national de villes et villages fleuris de France a attribué une fleur à la commune[43].

Éclairage public

L’éclairage public est assuré par près de mille lampadaires ou « points lumineux ». La grande majorité (environ 930) dépend directement du service public communal par l’intermédiaire du Syndicat départemental d’électrification et d’équipement rural, les autres relevant du domaine privé. Il est pensé afin de répondre à une triple contrainte sécuritaire, environnementale et économique, et esthétique[44].

Le centre-ville est essentiellement doté de lampadaires de type « lanternes » ou de type « routier » plus classique, et toutes les rues sont éclairées (en dehors d’une petite portion de la route de Royan, entre l’entrée de l’agglomération et le lotissement de La Simandière). La portion de la D14 (route de Saint-Sulpice-de-Royan à La Tremblade) traversant la commune au niveau de la zone d’activités du Magarin bénéficie d’un éclairage particulier (triple ligne de lampadaires de part et d’autre des voies et sur le terre-plein central) du fait de sa fréquentation.

Depuis 2016, l’éclairage public de l'ensemble de la commune (centre-ville compris) est programmé pour démarrer à la tombée de la nuit et s’arrêter automatiquement à minuit, puis se rallumer de nouveau à 5 heures du matin jusqu’au lever du soleil. Le but est d'économiser environ 30 % d'énergie[45].

La commune a fait le choix de mettre en lumière certains édifices ou lieux particuliers, parmi lesquels l’église Saint-Vivien, la façade du temple protestant ou encore la rosace du rond-point de la rue du Centre.

Gestion de l'eau

Breuillet dépend de l'agence de l'eau Adour-Garonne, établissement public chargé de la protection de l'eau et des milieux aquatiques dans le Grand Sud-Ouest. La commune est rattachée au château d’eau de Saint-Sulpice-de-Royan depuis la destruction de celui de Breuillet en 1994. La distribution de l'eau potable relève de la communauté d'agglomération Royan Atlantique qui en a fait une de ses compétences. La compagnie des eaux de Royan (CER) est concessionnaire du réseau, dont l'entretien est confié au syndicat d'adduction d'eau des rives de la Seudre[19], dont le siège est à La Tremblade.

La gestion de l'assainissement de la commune, quant à elle, est transférée à la communauté d'agglomération. Les eaux usées sont traitées par la station d'épuration de Saint-Palais-sur-Mer qui a une capacité de 175 000 équivalent habitants[46]; une nouvelle station d'épuration à La Palmyre a été mise en service en 2008.

Gestion des déchets

La collecte des ordures ménagères (conteneurs verts) est effectuée une fois par semaine, le mardi. Celle des emballages ménagers recyclables (conteneurs jaunes) est réalisée le mercredi soir[47].

Des colonnes de recyclage du verre sont disponibles en de nombreux points de la commune (rue de l’Église, rue du Château d’eau, allée des Sports, route du Gallais, route de Coulonge) ainsi que dans les trois campings de la ville. Des collecteurs de piles usagées sont installés place de Lipkowski et route du Candé, près du complexe sportif. Par ailleurs, deux déchèteries sont à disposition des habitants dans les communes voisine de Chaillevette, de Saujon et de Royan. Le service est gratuit et réservé aux particuliers. Une déchèterie spécialisée est mise à disposition des professionnels à Saint-Sulpice-de-Royan, dans la ZA de La Queue de l'Âne.

Les ordures sont ensuite acheminées par camion vers le centre de transfert de Médis, puis, de là, des camions gros porteurs les acheminent vers le centre d'enfouissement de Clérac.

Urbanisme

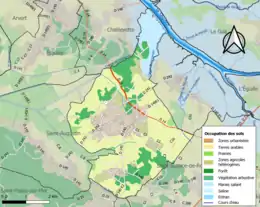

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (60 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (59,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (45,3 %), forêts (16,5 %), zones urbanisées (14,4 %), zones humides côtières (8,8 %), zones agricoles hétérogènes (8,3 %), cultures permanentes (4,6 %), prairies (1,8 %), eaux continentales[Note 1] (0,4 %)[48].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Logements

Les statistiques de l’Insee révèlent que le parc immobilier de Breuillet était composé de 1621 logements en 2012, en hausse sensible et régulière depuis de nombreuses années[49]. On en dénombrait ainsi 497 en 1975, 1189 en 1999 et 1489 en 2009[19]. Pas moins de 300 nouveaux logements ont vu le jour en l’espace de dix ans, ce qui représente une augmentation de 25 %. Les résidences principales forment la majorité des logements de la commune (73,3 %) tandis que la part des résidences secondaires (18,8 %) a baissé au cours de ces dernières années : elles représentaient ainsi encore 20,4 % en 2007 et 24 % en 1999. Dans le même temps, la part des logements vacants a augmenté et est passée de 5,5 % en 2007 à 7,9 % en 2012. La grande majorité des logements sont des maisons individuelles (95,3 % en 2012), les appartements ne représentant qu’une infime majorité du parc immobilier (3,9 %)[49].

Le prix moyen de l’immobilier dans la ville s’élevait en moyenne en 2016 à 3218€ au mètre carré pour un appartement et 1998€ pour une maison individuelle[50]. Il est globalement plus élevé que dans les communes voisines, à l’exception de celles situées sur la côte (Royan et ses « satellites » directs : Vaux-sur-Mer, Saint-Palais-sur-Mer, Saint-Georges-de-Didonne). Les prix de l’immobilier à Breuillet ont connu une hausse importante depuis les années 2000, avant de se stabiliser en 2015 et de baisser très légèrement au cours de la période 2015-2016 (-2,4 %)[50]. Le taux de personnes propriétaires de leur logement (80 % en 2012) a peu évolué au cours de ces dernières années, et est nettement supérieur à la moyenne nationale (54,4 %). Parallèlement, le taux de personnes locataires a légèrement augmenté, passant de 15,8 % en 2007 à 17,7 % en 2012. Enfin, le taux de personnes logées gratuitement se maintient autour de 2 à 3 % (2,6 % en 2007 et 2,3 % en 2012)[49].

La commune apparaît comme l’une des plus attractives de l’agglomération royannaise, du fait de sa proximité de Royan et de sa position à mi-chemin de villes comme Saujon et La Tremblade, mais aussi et surtout d’un foncier plus abordable que sur la côte. Elle est une de celles dont le développement a été le plus rapide au cours de la décennie 1999-2009 (+18,4 %), juste après sa voisine Étaules (+39 %). L’urbanisation reste néanmoins relativement contenue afin de préserver le cadre naturel, constitué de nombreuses forêts et espaces naturels. Cependant, environ trente nouveaux permis de construire sont délivrés chaque année, conduisant à la multiplication des lotissements et a un phénomène d’étalement urbain englobant les anciens hameaux situés autour du centre-ville, qui sont désormais bien intégrés au tissu urbain et constituent des quartiers soudés au reste de l’agglomération. Ainsi, au cours de la décennie 2000 – 2010, plusieurs nouvelles zones à urbaniser ont vu le jour, portant sur la création de quartiers résidentiels tels que Les Prés (1,30 hectare et 16 logements), près du Grallet, Le Vinet (5,56 hectares et 56 nouveaux logements) ou Les Closeries du Montil (4,69 hectares et 40 nouveaux logements)[19].

Breuillet étant pour l'heure située en deçà du seuil des 3500 habitants, elle n’est pas encore concernée par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, imposant un minimum de 20 % de logements sociaux. En 2007, elle ne comptait aucun logement social ou aidé, mais dans une optique de mixité sociale et de renouvellement générationnel (nombre de jeunes ménages éprouvant des difficultés à se maintenir dans la commune), plusieurs programmes immobiliers ont été réalisés ou sont en projet. En 2012, le nombre de HLM reste insuffisant au regard des besoins, mais s’élève désormais à 1,1 % du parc immobilier[49]. Le projet de création d’une zone d’aménagement concerté de cent logements (Les Piffreries et Le Grand Pré) devait encore améliorer l’offre, avec de nouveaux logements sociaux/aidés sous forme notamment de maisons individuelles en accession à la propriété pour les primo-accédants et d’un petit « village sénior » pour les retraités modestes[19]. En 2014, la liquidation judiciaire du Groupe France Terre, désigné comme concessionnaire, a cependant remis en cause ce projet, finalement abandonné au mois de mai 2016 par le Conseil municipal[45] au profit d'autres projets immobiliers en faveur des primo-accédants.

La ville se situant pour le moment en dessous des 5 000 habitants, elle n’est pas non plus concernée par la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage, et n’est donc pas dotée d’une aire d’accueil. La fréquentation de la région par de nombreuses communautés, en particulier pendant la haute saison (et l’installation de manière anarchique sur des terrains privés) a conduit le département, par la mise en place d’un schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, ainsi que la Communauté d’agglomération Royan Atlantique a réfléchir à la création de nouvelles aires de grand passage, s’ajoutant à celles existant déjà à Royan, Saint-Georges-de-Didonne, Cozes, Saujon ou Saint-Sulpice-de-Royan.

Morphologie urbaine

L’urbanisation rapide de cette partie de l’arrière-pays royannais a radicalement transformé une commune qui était encore une bourgade semi-rurale dans la seconde moitié du XXe siècle avant de devenir une partie de la première couronne périurbaine de Royan. Jusqu’au début des années 1970, Breuillet est ainsi formé d’un modeste centre-bourg organisé autour de la route de Saint-Palais (actuelle rue du Centre), d’un petit écart autour de son église romane (Le prieuré), en marge du reste du centre-bourg, et de quelques gros hameaux séparés par des champs et des bois (Le Billeau, La Simandière, Le Grallet, Coulonges, Le Montil, Taupignac). Le centre-bourg est entièrement réorganisé au cours des mandats d’Abel Guérin (1961-1971) et de Jacques Gaborit (1971-2001), avec notamment la réhabilitation de l’ancien champ de foire, organisé en petite esplanade commerciale, la création d’un groupe scolaire moderne et d’infrastructures sportives et de loisirs.

La position de la commune, à mi-chemin de l’agglomération royannaise et des plages, mais aussi de la petite conurbation formée autour de La Tremblade, avec laquelle la commune a noué des liens pour des raisons économiques (appartenance au bassin de Marennes-Oléron) cumulée à un foncier longtemps demeuré plus abordable que sur la côte proprement dite ont favorisé une croissance soutenue de la population et un développement important de l’urbanisation de la commune, matérialisée par la création de nombreux lotissements (phénomène d’étalement urbain). Le bâti court désormais vers Saint-Augustin et Saint-Sulpice-de-Royan. Désormais, la majeure partie des anciens hameaux sont réunis au centre-ville par des zones pavillonnaires, même si le couvert végétal a été en partie respecté, conférant à la ville un aspect très « vert ». Seuls Taupignac, Le Montil et Coulonges restent encore séparés du centre, tout en connaissant pour les deux premiers un développement important.

Le centre-ville se structure autour de deux carrefours formés par les rues du Centre, de Mornac et du Château d’eau d’une part et par les rues du Centre, du Candé, de l’Église et de Royan d’autre part. Il se caractérise par ses nombreuses maisons traditionnelles « saintongeaises » et quelques maisons bourgeoises ou infrastructures héritées de la Seconde et de la Troisième République (ancienne école, mairie). La place de Lipkowski (ancien champ de foire et place de la Poste) accueille depuis des décennies le marché hebdomadaire, et forme une petite esplanade commerçante qui dessert aussi le groupe scolaire et une maison de retraite privée (l'agence postale, qui s'y trouvait auparavant, a emménagé dans de nouveaux locaux). Le long de la rue de l’Église, des immeubles modernes (résidence du Clos du Prieuré, constituée de logements sociaux) et des commerces ont été inaugurés en 2010[51].

La route des Grands Prades, qui conduit vers Saint-Augustin, dessert quelques quartiers tels que Le Billeau, Le Grallet ou Le Rougeassier. Situé à environ 1,5 kilomètre du centre-ville, le quartier du Billeau est établi sur une colline culminant à 24 mètres au-dessus des marais de Saint-Augustin. Jadis haut-lieu du protestantisme en presqu’île d’Arvert, il a accueilli plusieurs temples entre 1683 et 1933, année de la destruction du dernier temple du Billeau (édifié en 1854, il complétait celui du centre-ville). Plusieurs petits cimetières sont établis de part et d’autre des maisons les plus anciennes : cette habitude d’inhumer les défunts près des habitations, qui n’a plus cours aujourd’hui, s’expliquait par l’interdiction longtemps faite aux « religionnaires » d’être enterrés aux côtés des catholiques. Sous l’Occupation, plusieurs maisons ont été réquisitionnées par les troupes allemandes, tandis que les bois voisins (bois de la Prade, notamment) étaient le domaine des résistants. Comme beaucoup d’anciens hameaux de la commune, Le Billeau est désormais doublé par un lotissement moderne, qui porte simplement le nom de Lotissement du Billeau.

Non loin de là, dans le prolongement du quartier du Grallet et du centre-ville, le quartier de La Simandière est entouré d’une petite ceinture forestière. Comme ailleurs dans la commune, il mêle maisons traditionnelles et anciennes fermes et pavillons récents, notamment dans le Lotissement de la Simandière, en marge de la route de Royan. Les prospections aériennes de Jacques Dassié ont permis de découvrir des traces d'occupation humaine très anciennes : un site datant de l'âge du bronze a ainsi été mis au jour à proximité du hameau. Un logis noble, toujours présent, témoigne de l'ancienne seigneurie de La Simandière, propriété en son temps de notables locaux tels René Vassal, gouverneur de Talmont et de Brouage, ou de Pierre Aymand, conseiller au parlement de Bordeaux en 1754. Le logis, composé d'un corps de bâtiment hétéroclite, est précédé d'un porche[52].

Le quartier du Montil est un des rares à être encore en dehors du tissu urbain, même s’il n’est séparé du centre-ville que par un champ – et quelques centaines de mètres à peine. Situé sur la route de Saint-Sulpice-de-Royan, il est établi sur une arête calcaire dominant les anciens marais de Taupignac (partie des marais de Saint-Augustin) et est entouré d’un petit massif forestier, la forêt de l’Euse. Au début du XXe siècle, il était encore formé de deux fermes, la ferme de la Cabane (toujours en activité) et la ferme de la Grave. Il est désormais complété par plusieurs lotissements, et tend à être rattrapé par l’urbanisation. Plusieurs sentiers de promenades courent autour du hameau du Montil, ménageant des points de vue parfois spectaculaires sur les marais et ses anciennes îles : celles-ci émergent désormais de vastes étendues de maïs, colza ou tournesols. Plusieurs effondrements ou falaises témoignent de l'érosion entamée par les flots lorsqu'ils atteignaient le hameau. Parmi ces curiosités géologiques se trouve la « mare aux grenouilles », un puits naturel particulièrement dangereux[53].

Le quartier de Taupignac se situe dans la partie méridionale de la commune, à proximité du rond-pont de Beaulieu (Vaux-sur-Mer/Saint-Palais-sur-Mer) et de la rocade de Royan. Édifié sur une des collines dominant le marais de Saint-Augustin, il est limité au nord par une chênaie et par le ruisseau du Pérat (ou Peyrat). Plusieurs sources expliquent la présence de nombreux puits de part et d'autre des habitations. Durant la Renaissance, le village abrita une seigneurie, ce dont témoigne encore le logis, considérablement remanié au cours des siècles. En 1728, on notait la présence d'un moulin à vent, aujourd'hui transformé en habitation. Tout comme de nombreux hameaux de la presqu'île d'Arvert, Taupignac était habité en majorité par des protestants, ce qui explique la présence de nombreuses sépultures privées. L'agriculture y fut prédominante jusque dans les années 1970, avant de décliner progressivement. Près du logis de Taupignac, de l'autre côté de la route départementale, le Country Club de Saintonge avait créé, dès 1924, un golf de 18 trous, rendez-vous de la haute-société royannaise. Après avoir servi de décor à plusieurs films réalisés par Émile Couzinet (Le Brigand gentilhomme, notamment), il fut fermé sous l'Occupation[54]. Le site est désormais bien connu de la jeunesse royannaise pour abriter un complexe regroupant un bar, un restaurant et une discothèque. Le quartier connaît également un développement maîtrisé vers le nord (en direction des anciens marais et du centre-ville), matérialisé par la mise en chantier de lotissements, tels celui de Saint-Fouin, mais aussi vers l’est, en direction de Saint-Sulpice-de-Royan et Vaux-sur-Mer.

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Breuillet est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[55]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[56].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par submersion marine, notamment la Seudre. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1999 et 2010[57] - [55].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[58].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 94,1 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 1 663 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 1 657 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 57 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[59] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[60].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1991, 1997, 2003, 2005, 2011, 2017 et 2018 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[55].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[61].

Économie

Emploi

La part des actifs de + de 15 ans a connu une progression sensible en quelques années. Le ratio actifs/inactifs est ainsi passé de 64/36 à 70,3/29,7 (en pourcents) entre 2006 et 2011[49]. Le taux d’activité est de 48,8 % pour les 15-24 ans, de 91 % pour les 25-54 ans et de 40,6 % pour les 55-64 ans. Le rajeunissement de la commune se traduit par une diminution du pourcentage de retraités, qui représentaient 18,4 % de la population en 2006 et 16,2 % en 2011. La commune compte une plus grande proportion de salariés (64,1 %) que de non-salariés (35,9 %). La tendance est cependant à la progression des non-salariés, qui ne représentaient que 21,5 % en 2006[49].

Le taux de chômage est passé, dans la foulée de la crise économique de 2008, de 9,5 % de la population active à 11,7 %. Il reste néanmoins sensiblement inférieur au taux départemental, qui atteint 13,3 %[49], confirmant le dynamisme de l’économie en pays royannais. La ville de Royan concentre les infrastructures dédiées à la lutte contre le chômage (pôle emploi, maison de l’emploi en Pays Royannais, mission locale) et un « CR2i » (centre de ressources et d’informations intercommunal) a été mis en place à La Tremblade. Il permet de consulter des offres d'emploi, de bénéficier d'aide pour certaines démarches (rédaction de CV, préparation d'entretiens d'embauche) et de participer à des réunions d'information collective. Des structures similaires existent aussi à Saujon et à Royan.

Le nombre d’emplois dans la zone a connu une progression entre 2006 et 2011, passant de 483 à 504. Le nombre d’actifs ayant un emploi dans la zone est passé de 899 à 904 au cours de la même période, qui a également vu l’indicateur de concentration d’emplois passer de 53,7 à 55. La part d’actifs travaillant dans la commune est restée stable, passant de 24,4 % à 24,5 %. Si 71,3 % des actifs travaillent dans une autre commune, ils sont peu nombreux à travailler en dehors de la Charente-Maritime (1,6 %) ou en dehors de l'ex-Poitou-Charentes (2,65 %)[49]. Ces chiffres sont symptomatiques de la forte attraction exercée par Royan et sa proche périphérie, principal pôle économique des environs, mais aussi, dans une moindre mesure, par les communes de l'agglomération de La Tremblade, voire de Saujon, petites villes géographiquement proches.

Entreprises et commerces

Breuillet est au cœur d'un bassin d'emploi particulièrement attractif, la zone d'emploi de Royan (issue de la partition de l'ancienne zone d'emploi Saintonge maritime, qui regroupait de nombreuses communes du Pays Rochefortais, du Pays Marennes-Oléron et du Pays Royannais[62]), forte de 27 753 emplois en 2008[63]. La zone d'emploi de Royan est, avec celle de La Rochelle, la plus dynamique de l'ex-région Poitou-Charentes, toutes deux profitant « d'un tissu économique et d'une démographie dynamiques » (Insee)[63]. La croissance y est particulièrement soutenue, du fait du développement des activités tertiaires.

301 établissements étaient recensés par les services de l'Insee au 31 décembre 2012, dont une proportion non négligeable de très petites entreprises : 19,9 % ont en effet des effectifs compris entre 1 et 9 salariés, et 2,7 % ont plus de 10 salariés[49]. L’agriculture, qui fut autrefois un secteur majeur dans la commune – on comptait encore 19 exploitations agricoles dans les années 1950[64] – est devenue confidentielle, en dépit de la présence de la coopérative agricole Océalia (ex Charentes-Alliance), dont le silo, haut de près de 50 mètres[19] et visible très loin à la ronde, marque le paysage local, et de l'implantation en 2013 d'un site de production/vente de la société Soldive, spécialisée dans la production de melons et de primeurs. Cette société, déjà implantée à Semussac (à une dizaine de kilomètres de la commune) depuis 1981, possède des sites de productions dans plusieurs pays (Espagne, Maroc, Sénégal)[65]. L’ostréiculture reste un secteur important : la commune compte ainsi sur la présence de plusieurs zones ostréicoles rattachées au bassin de Marennes-Oléron, où les huîtres sont mises à affiner dans des « claires », mais ne dispose pas de port (au contraire de ses voisines Chaillevette et Mornac). Ces deux secteurs combinés représentent 13,3 % des actifs[49].

En plein développement depuis plusieurs années, les secteurs du commerce et des services sont aujourd’hui prédominants, conséquence d’un important apport de population et des retombées du tourisme, qui ne concerne plus les seules communes littorales. La proximité des stations balnéaires de la côte de Beauté (6 kilomètres de Saint-Palais-sur-Mer et de Vaux-sur-Mer, 7 kilomètres de Royan) explique le développement d’infrastructures d’accueil pour les vacanciers, parmi lesquelles trois campings (trois ou quatre étoiles), plusieurs meublés et maisons d’hôtes. Pour autant, la commune ne dispose pas encore d’office du tourisme à proprement parler. Un point d’information touristique est intégré à la mairie, permettant de se procurer quelques brochures. Les événements majeurs de la commune (animations, festivals, etc.) sont affichés sur un panneau d’information électronique situé sur la place de Lipkowski, en centre-ville. De la documentation sur le Pays Royannais est disponible dans les offices du tourisme des communes voisines (Saint-Augustin, Étaules, Saint-Palais-sur-Mer, Vaux-sur-Mer) ainsi qu’à Royan (office du tourisme et syndicat d’initiative). En 2012, le commerce, les services — à la personne et aux entreprises — et le tourisme rassemblent 53,5 % des actifs[49]. Le secteur de la construction, qui arrive en troisième position, connaît également un grand développement, et concerne 16,9 % des actifs, un chiffre à mettre en parallèle avec la moyenne départementale, qui est de 10,6 %. L'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action sociale concernent 10,6 % de la population active et l'industrie, qui emploie 5,6 % de la population active – mieux que les 5,4 % observés au niveau départemental[49] – reste un secteur important.

L'augmentation sensible de la population communale a favorisé la création de nombreux commerces et services de proximité, établis essentiellement en centre-ville, autour des rues du centre et de l'église et de la place de Lipkowski, et dans la petite zone commerciale du Magarin (sur l'axe Saint-Sulpice-de-Royan/La Tremblade). Parmi ceux-ci figurent deux supérettes (Coop et Proxi), un tabac-maison de la presse, une poissonnerie, une boucherie-charcuterie, un primeur, une épicerie fine, un torréfacteur, deux salons de coiffure, un toiletteur, un salon de beauté, deux boulangeries, deux hôtels-restaurants (dont un relais routiers), cinq restaurants (traditionnels et un restaurant vietnamien), deux bars, une agence immobilière (Orpi), deux pizzerias-snacks (dont une de la chaîne de restauration rapide Le Kiosque à Pizzas), un opticien, une agence du Crédit agricole, une station-service (Avia), une agence de voyages, un concessionnaire et réparateur de bateaux (Honda Marine et Volvo Penta) et une petite surface spécialisée dans l’électro-ménager (Pulsat). Les arcades du Clos du Prieuré abritent depuis 2014 les locaux de La Poste. La commune compte également sur la présence d’un complexe restaurant-bar-discothèque, implanté à Taupignac, sur la route de Saint-Palais. L'artisanat est également bien représenté, la ville comptant plusieurs carreleurs, menuisiers, maçons, plombiers, électriciens, peintres ou encore garagistes – réparation et vente (Renault et Peugeot).

Les grandes surfaces les plus proches sont concentrées à Vaux-sur-Mer (pôle commercial Val-Lumière, structuré autour d’un Hyper Intermarché) et à Royan-Médis (Zone commerciale Royan 2, structurée autour d’un hypermarché E.Leclerc).

Toponymie

Le linguiste Albert Dauzat donne comme origine au nom de la commune un diminutif de l’ancien français « breuil » (bois) : Breuillet signifie ainsi « petit bois » ou « bosquet ». Au cours des siècles, la paroisse est nommée Brolhet ou Brolheto (XIIe siècle), Broilet en 1233, Breulheto en 1307, Brollet en 1358 et Breüillet en 1360[66]. Les actes officiels parlent ensuite plus fréquemment de la paroisse de Saint-Vivien de Breüillet jusqu’à la Révolution. En 1793, le nom de Breuillet (sans tréma) est retenu et perdure jusqu’à ce jour.

Les langues occitanes et saintongeaises ont laissé de nombreuses traces dans la toponymie locale. La première, qui a été parlée en Saintonge au moins jusqu’au XIIIe siècle, est à l’origine des lieux-dits « La Prade », « Les Pradelles », « Les Pradas » ou encore le « Bois de la Prade » ainsi que de la « route des Grands Prades »[67]. Également d’origine occitane, le toponyme « Le Pouyeau » (ou « Le Pouilleau ») désigne une colline. Il s’agit de la forme méridionale du terme « Puy », que l’on retrouve dans des communes voisines, comme à Médis. Le lieu-dit « Le Pout Fort », qu’on rencontrait sur les cartes anciennes, est à rapprocher de l’occitan « Lo Potz » (le puits)[68]. Les hameaux de Chalézac et de Taupignac, avec leur terminaison en –ac dérivée du –acum gallo-romain, témoignent également d'influences occitanes.

Le lieu-dit « L’Aubuge » se rapporte à la couleur de la terre (aube, dérivé du latin « alba », signifie « blanc »). Le lieu-dit « L’Enclouse » se rapporte au saintongeais « enclos »[69]. « Les Coujolles », toponyme qui a disparu du cadastre moderne, sont également du saintongeais : il s’agit du nom vernaculaire de l’aristoloche clématite, plante très commune dans la région. « Les Ramigeards », sur la route de Saint-Sulpice-de-Royan, tire son nom du saintongeais « ramigheaille » (branchages), qui laisse deviner un terrain autrefois très broussailleux[70]. « Les Versennes » désignent des champs labourés. « La Brousse » désigne un terrain couvert d’une végétation broussailleuse, proche des garrigues méditerranéennes. Ce toponyme se retrouve également dans les communes alentour, notamment entre Étaules et Chaillevette. Le lieu-dit « Les Brandes » (ou « Les Brandes de Maillet) renvoie à la brande, un type de végétation constitué de broussailles et de pelouses sèches qu’on trouve fréquemment dans la région, proche de la « brousse » citée plus haut.

Plusieurs hameaux commencent par « Chez », ce qui témoigne d’une fondation après la guerre de Cent Ans : à cette époque de grand dépeuplement et de ruine, les seigneurs cèdent des terres à des paysans issus le plus souvent d’autres régions, qui donnent à leur domaine leur propre patronyme : « Chez Forgit », « Chez Gouin », « Chez Ruard »… Cette pratique se rencontre dans de nombreuses régions de France, mais particulièrement dans le nord de l’ancienne Aquitaine « anglaise » (Saintonge, Angoumois, Guyenne). Il en est souvent de même avec les terminaisons « -ière » ou « -erie », souvent accolées au nom d’anciens propriétaires des lieux : La Boursauderie (du nom « Boursaud »), La Bertonnerie (de « Berton »), La Morinnerie (de « Morin »). Ce type de construction n’est cependant pas systématique et un lieu-dit tel que La Cressonnerie dérive en réalité de La Cressoneria ou La Cressonnière, désignant un endroit où pousse le cresson. Il en est de même pour La Sablière, qui semble devoir son nom à la présence d’anciennes carrières de sables tout près de là[71].

Le baptême des rues de la commune est récent, et ne date que de 1986/1987 pour les plus anciennes[72]. La plupart des rues ont été nommées d’après la toponymie existante (noms de hameaux) ou d’après la nature (arbres, fleurs). Ainsi des routes du Candé, du Billeau ou du Vinet, qui sont autant d'écarts de la commune, et des poétiques impasses des primevères, des roses ou des bleuets. La rue Abel Guérin, qui relie Le Candé à l’allée des Petites Grêles, doit son nom à un ancien maire de la commune de 1961 à 1971, tandis que la place Jean Noël de Lipkowski (ex place de la Poste et Champ de Foire), au cœur de la ville, doit son nom à un ancien maire de Royan (en fonction de 1965 à 1977 et de 1983 à 1989), qui possédait une propriété dans la commune.

Histoire

Les premières traces d'occupation humaine découvertes sur le territoire communal remontent aux premiers siècles avant notre ère : il s'agit de sites protohistoriques découverts par Jacques Dassié lors de prospections aériennes réalisées entre 1976 et 1980[73]. Ces observations ont notamment permis la localisation d'une nécropole située près du logis de Chalézac, ainsi que les vestiges d'un camp situé non loin du lieu-dit le Château-Vert[74]. Des fouilles effectuées à cet endroit ont permis la découverte de silex et de haches polies remontant au néolithique. La commune conserve également la trace de deux voies romaines, lesquelles menaient toutes deux à Arvert, qui se trouvait être alors un port de mer et à proximité duquel se trouvait peut-être le Portus Santonum cité par Ptolémée[75]. L'une des voies romaines traversant la commune conduisait à Mediolanum Santonum (Saintes), capitale de la civitas santonum (la civitas, ou « cité » était une subdivision administrative de l'empire romain), la seconde menait à Novioregum, seconde agglomération de la cité des Santons et important port sur l'estuaire de la Gironde. On retrouve également des vestiges de cette voie romaine dans les communes voisines de Médis et de Semussac. L'archéologie aérienne a de même permis la découverte de vestiges gallo-romains non loin du lieu-dit Le Mourrier et du Caillaud[76].

L'histoire médiévale de la commune demeure assez mal connue. Les chroniqueurs du temps rapportent les ravages induits par les premières invasions vikings : en 844, ceux-ci remontent Seudre et Gironde, pillant le pays d'Arvert. Quelques siècles plus tard, dans une charte datée de 1186, le pape Urbain III confirme la donation de la chapellenie de l'église à l'abbaye de Cluny. Cette transaction, initiée par l'évêque de Saintes Adémar (1167-1188) est la première mention de l'église de Breuillet. La paroisse, d'abord intégrée à la seigneurie de Mornac, est ensuite divisée en plusieurs fiefs nobles : Théon, La Rochebreuillet, Taupignac, La Simandière, Le Caillaud, puis, bien plus tard, Le Pouyaud et Chalézac[77]. Durant la guerre de Cent Ans, une partie de l'église est détruite.

En 1541 et 1548, une partie de la Saintonge se révolte contre plusieurs projets de réforme de la gabelle, l'impôt sur le sel. La décision de taxer le sel de pêche en 1542, la création de nouveaux « greniers à sel », les abus d'une partie de l'administration locale sont autant d'éléments déclencheur d'une série de violentes escarmouches en pays d'Arvert, région où sont situées de nombreuses salines. À Breuillet comme dans les paroisses d'alentour, on sonne le tocsin de la révolte : c'est le début de ce que l'histoire retiendra sous le nom de jacquerie des Pitauds.

Le roi ordonne de pacifier la province, confiant cette délicate mission au seigneur de Lude. Dépassé, celui-ci envoie la troupe, laquelle rétablit l'ordre par la force. À la suite de ces opérations, un messager est envoyé dans les paroisses qui se sont rebellées : il est signifié aux habitants de « déposer et apporter incontinent piques, hallebardes, javelines, espieux, batons, hacquebuttes, arbalètes, arcs, rondelles, boucliers, espées, dagues, poignards, sinon couteaux pour leur usage ». De même, ordre est donné aux habitants de déposer les cloches de leurs églises, coupables d'avoir sonné la révolte. La paroisse livre trois cloches, lesquelles sont entreposées au château de Royan. La répression dans la région est brutale : les pendaisons ne sont pas rares et l'un des meneurs de la révolte, Taillemagne, est condamné à être « rompu vif, la tête cerclée d'une couronne de fer rouge[78]».

En 1603, une épidémie de peste ravage la Saintonge. Des foyers sont signalés dans certaines paroisses de la presqu'île d'Arvert[79]. Moins d'un siècle plus tard, en 1698, les registres d'impositions de la généralité de La Rochelle révèlent néanmoins une paroisse relativement prospère. Celle-ci est en effet abonnée à hauteur de 4000 livres, au bénéfice des principaux seigneurs du lieu : les héritiers de « M. de la Rochebreuillet » (soit les sept enfants de François du Gua, seigneur du lieu, décédé en 1693, et Gabrielle Vigier), l'abbé Joachim de Dreux, fils du seigneur de Port-d'Envaux, et le seigneur de Mornac. Le même document révèle que la paroisse produit principalement « Blé et vin[80]».

Breuillet devient dès le début du XVIIe siècle un bastion réformé. La période de relative tolérance à l'égard des religionnaires est rompue en 1685 par la publication de l'édit de Fontainebleau, (entraînant de fait la révocation de l'édit de Nantes) : ainsi débute une longue période de persécutions pour la communauté protestante. Certains de ses membres choisissent de s'exiler, gagnant le port de La Tremblade et de là, l'Angleterre ou les Pays-Bas. Les autres se regroupent et forment ce que l'on appelle alors « l'Église du désert ». Le culte est célébré dans des maisons particulières ou des granges, que l'on appelle des « maisons d'oraison ». Les premières assemblées connues se déroulent à Coulonge et à Plordonnier.

Parallèlement, certains protestants, soumis aux pressions des dragons du Roi, choisissent de renier leur foi et de revenir dans le giron de l'église catholique. On les appelle les « nouveaux convertis ». Malgré cela, les suspicions restent parfois vives à leur égard[81]. C'est dans ce climat délétère que débute « l'affaire Jean Remigereau » en 1711. Ce nouveau converti de 83 ans est traîné devant les tribunaux pour ne pas s'être agenouillé devant le Saint-Sacrement, sorti en procession de l'église de Breuillet. Accusé de manquer de respect à la religion catholique, le vieil homme répond n'avoir pu le faire car « il était dans un mauvais chemin, plein de boue, dans lequel il ne pouvait se mettre à genoux ». Cependant, des témoins sortent de l'ombre pour accuser l'homme et son épouse : celui-ci aurait usé de nombreux subterfuges, substituant l'un de ses enfants à un autre le jour de son baptême, remplaçant le corps d'un autre par une bûche lors des obsèques de ce dernier. D'autres témoins affirment que le couple « médit de la religion catholique » et « détourne les nouveaux convertis de faire leur devoir de catholiques romains ». Les rumeurs enflent et l'affaire, portée devant le procureur du roi, se conclut par une pénitence publique suivie du bannissement de l'homme et de sa femme : « (...) sera banny à perpétuité hors de la province de Xaintonge avecq deffanse de rompre son ban soubz peine de la vie[82] ».

En 1734, l'évêque de Saintes Léon de Beaumont choisit d'employer une manière plus douce. Il se rend en litière à Breuillet pour tenter de ramener au catholicisme les « brebis égarées », mais sans plus de succès. En 1755, une nouvelle maison d'oraison est édifiée au hameau de Chez Billaud par le pasteur Louis Gibert[83], l'une des figures du protestantisme en Saintonge. Le temple est condamné à la destruction quelques mois plus tard par le grand prévôt De Téphaville, pour l'exemple : il est cependant reconstruit en 1763.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Breuillet (excepté Taupignac qui relève du marquisat de Royan) dépend de la baronnie de Mornac, de la généralité de La Rochelle et du gouvernement de Brouage. En 1749, César-Michel Boscal de Réal est baron de Mornac et comte de Breuillet[19]. La période révolutionnaire voit la création d'une « milice bourgeoise » dirigée par le seigneur de Taupignac, Alexandre-André de Pelletreau. Le 27 septembre 1789, au cours d'une cérémonie patriotique, le curé Lompré bénit deux étendards sur lesquels sont inscrits : « Pour le Roi et la Paterie (sic) » et « La force naît de l'union ». Le 14 juillet de l'année suivante, la population est conviée à l'église afin de prêter le serment fédératif, à savoir « être fidèle à la loy, au Roi et à la constitution[84]».

Le XIXe siècle voit la modernisation de la commune : en 1823, des travaux d'assainissement des marais sont menés sur ordre du sous-préfet Charles-Esprit Le Terme, éradiquant ainsi le paludisme qui faisait des ravages dans la région. En 1859, une société de secours mutuels est créée, laquelle deviendra en 1880 un « bureau de bienfaisance » pour les personnes défavorisées. Avant cette date, le seul recours des habitants frappés par la pauvreté était la mendicité. En 1871, un habitant de la commune ayant perdu ses biens lors d'un incendie reçut une autorisation de mendier de la part du maire : « Nous, maire de la commune de Breuillet, vu les pertes considérables que vient de faire le sieur [...], l'autorisons à quêter dans toute l'étendue de la commune et le recommandons aux personnes charitables (...)[85]» En 1883, plusieurs lieux-dits sont détachés de la commune, qui perd 436 hectares. Ainsi, Plordonnier, La Gratienne et Agnoux sont rattachés à Mornac-sur-Seudre. Les années suivantes voient l'aménagement du bourg : création d'un cimetière moderne (1901), d'un champ de foire (1904), raccordement au réseau téléphonique (1908) et électrique (1929). En 1925, tandis que se développe la station balnéaire de Royan, on crée un golf moderne sur le territoire communal. Ainsi naît le golf de Taupignac, étalé sur près de 40 hectares, fréquenté avant-guerre par la haute société royannaise[54].

Au début du mois de juillet 1940, l'armée allemande occupe le bourg. Les habitants sont « invités » à loger chez eux officiers et sous-officiers de la Wehrmacht. Une kommandantur est installée dans la rue principale. À partir de 1942, plusieurs blockhaus sont édifiés dans la commune, constituant la seconde ligne de défense du mur de l'Atlantique. Ceux-ci sont répartis à Chalézac, à la Garenne, aux Rosiers et au pont de la Mayre[85]. Parallèlement, les premiers sabotages ont lieu. Deux foyers de résistance se développent sur le territoire communal : le groupe « Lucas », mené par Marcel Lucas, un ancien militaire de carrière, et le groupe « Chauvin », sous les ordres du lieutenant réserviste Philippe Chauvin. Ceux-ci mènent quelques attaques ponctuelles contre l'armée allemande. En 1944, sentant l'imminence d'une attaque contre la Poche de Royan, les occupants contraignent les habitants à l'exode, à l'exception notable des agriculteurs. Le maire lui-même est délogé du domaine de Taupignac, réquisitionné par les Allemands. En 1945, l'ordre est donné aux maquisards d'accentuer la pression sur les Allemands. Le 27 février, au hameau du Cailleau, une attaque contre un dépôt de munition prend les Allemands par surprise : plusieurs d'entre eux sont tués dans l'attaque. Quelques jours auparavant (18 février), un raid aérien avait déjà touché le quartier général allemand, installé au domaine de Taupignac. Le 12 mars, tandis que les maquisards passent de nouveau à l'offensive au lieu-dit les Rosiers, un obus s'abat sur le centre du bourg. Le 16 avril, les FFI entrent dans Breuillet libéré. Un « conseil de libération » est nommé pour administrer provisoirement la commune[86].

En 1952, une catastrophe aérienne impliquant un avion « Mustang » de la base aérienne 135 de Cognac se produit au-dessus du hameau du Caillaud. L'aile de l'avion heurte un fil à haute tension avant de prendre feu. L'appareil s'écrase dans un champ au lieu-dit le Magarin, sans laisser de survivant[87]. Le 11 octobre 1954, une affaire d'OVNI sème le trouble dans la commune : trois automobilistes affirment avoir aperçu un « engin circulaire » précédé d'une « lueur rouge dans le ciel » au-dessus de Taupignac, un hameau situé au sud de la commune. L'affaire est reprise par la presse[88]. Les années 1970 et 1980 sont l'occasion de mettre en place de nouvelles infrastructures : aménagement d'un nouveau groupe scolaire, création d'un Foyer rural et d'installations sportives, transformation de l'ancien presbytère protestant en mairie, modernisation de l'ancien champ de foire...

En 1994, la municipalité prend la décision de faire dynamiter l'ancien château d'eau, devenu dangereux. Quelques années plus tard, en 1999, dans la soirée du 27 décembre, la tempête Martin atteint la commune avec des vents avoisinants les 200 kilomètres à l'heure. Plusieurs bâtiments sont endommagés, des arbres s'abattent sur les routes ou sur des toitures. Néanmoins, aucune perte humaine n'est à déplorer dans la commune.

En 2015, Breuillet se jumelle avec la ville de Breuillet, dans l'Essonne[89] , située à 401,5 km[90].

La discothèque « La Grange »

Bien qu’un peu en marge des stations balnéaires de la Côte de Beauté, la ville est réputée depuis les années 1950 pour sa vie nocturne, matérialisée pendant des années par la boîte de nuit « La Grange » et son « Club Saint-Nicolas », fermés en 1996.

Située dans le quartier du Grallet, près du centre-ville, elle avait été fondée en 1954 par Freddy Nicolas, déjà à l’origine du bar-discothèque « La maison blanche » sur la plage de Nauzan à Vaux-sur-Mer (qui existe toujours) et est rapidement devenue un des lieux à la mode pour la jet-set en villégiature à Royan. Au cours des années 1960, 1970 et 1980, des stars du cinéma et de la chanson française ont été nombreuses à fréquenter ce « temple de la nuit royannaise » aménagé dans un ancien mas du XVIe siècle : Johnny Hallyday, Sacha Distel, Dany Saval, Édouard Molinaro, Brigitte Bardot, Guy Béart, Sylvie Vartan, Georges Guétary[91], pour ne citer que quelques-uns[92].

En 1981, la discothèque est reprise par Luc Reversade, un gérant hôtelier d’une trentaine d’années désireux de moderniser l’affaire. Jusqu’à la fermeture de l’établissemment à la fin des années 1990, « La Grange » accueille chaque soir près de 800 personnes autour d’une programmation éclectique (techno, jazz, fusion, musiques latines)[93].

La commune compte toujours sur la présence d’un autre complexe bar-restaurant, le Saint-Moritz, implanté à Taupignac, non loin du rond-point de Beaulieu et de la rocade de Royan.

Politique et administration

Administration municipale

De 1789 à 1799, en vertu de la loi du 14 décembre 1789, les agents municipaux (maires) sont élus au suffrage direct pour deux ans et rééligibles, par les citoyens actifs de la commune âgés d'au moins 25 ans, contribuables payant une contribution au moins égale à trois journées de travail dans la commune. Sont éligibles ceux qui paient un impôt équivalent au moins à dix journées de travail.

De 1799 à 1848, La constitution du 22 frimaire an VIII () revient sur l’élection du maire, les maires sont nommés par le préfet pour les communes de moins de 5 000 habitants. La Restauration instaure la nomination des maires et des conseillers municipaux. Après les lois organiques 1831, les maires sont nommés (par le roi pour les communes de plus de 3 000 habitants, par le préfet pour les plus petites), mais les conseillers municipaux sont élus au suffrage censitaire pour six ans.

Du à 1851, les maires sont élus par le conseil municipal pour les communes de moins de 6 000 habitants.

De 1851 à 1871, les maires sont nommés par le préfet, pour les communes de moins de 3 000 habitants et pour 5 ans à partir de 1855. Après 1871, les maires sont de nouveau élus, sauf dans les chefs-lieux (de départements, d'arrondissements ou de cantons).

Ce n'est que le , qu'une loi sur l’organisation municipale (encore en vigueur) est votée, et qui régit le principe de l'élection du maire et des adjoints par le conseil municipal, quelle que soit l'importance de la commune (sauf pour Paris). La loi du 5 avril 1884 fixe le mandat à quatre ans, durée portée le à six ans[94].

Élections locales

Les élections municipales de 2008 ayant conduit au renouvellement de la liste conduite par le maire sortant, celui-ci a été réélu au cours d'une séance extraordinaire du conseil municipal le 21 mars 2008.

Au cours de cette séance, les 19 membres du conseil ont également été désignés : ainsi, la tâche de premier adjoint au maire (chargé de la voirie et des bâtiments communaux) a été confiée à Jean-Pierre Gauvrit, celle de deuxième adjoint (fêtes et cérémonies) revient désormais à Didier Bondarneau, celle de troisième adjoint (écoles, CCAS, emploi) est confiée à Claudette Ménard.

Les charges de quatrième et cinquième adjoint (respectivement chargés de la jeunesse et des finances) reviennent à Marie-Christine Rousset et Serge Bondoux, tandis que Jacques Colin est devenu conseiller municipal délégué à l'urbanisme[95].

Le conseil municipal réuni le 25 septembre 2009 ayant retiré à Marie-Christine Rousset, sa fonction d'adjointe, il a procédé, le 9 octobre 2009, à de nouvelles nominations : Serge Bondoux passe de 5e à 4e adjoint, Jacques Colin devient 5e adjoint. Deux postes de conseillers-délégués sont créés : Marie-Véronique Hilaire, au Centre de Loisirs Espace Jeunes, et Colette Bouchat à la Communication et Information[96].

Liste des maires

Tendances politiques et résultats

L'examen du résultat des derniers scrutins révèle un électorat de la commune plutôt ancré à droite. Ainsi, lors de l'élection présidentielle de 2007, 61,95 % des électeurs ont apporté leurs suffrages à Nicolas Sarkozy, soit presque huit points de plus que la moyenne nationale, établie à 53,06 %[97].

Au cours des élections législatives qui ont suivi, les Breuilletons ont également renouvelé le mandat du député sortant Didier Quentin (UMP), réélu à 56,37 %, un chiffre supérieur d'un peu moins de trois points aux résultats de l'ensemble de la circonscription (53,51 %).

Les résultats du premier tour des élections régionales de 2004 furent très serrés : Ségolène Royal était battue de quelques voix par Élizabeth Morin (37,75 % contre 37,48 % pour son adversaire socialiste). Au second tour, c'est finalement Ségolène Royal qui l'emporta dans la commune, de même que dans la majorité de la région Poitou-Charentes (résultats régionaux : 55,10 % pour Ségolène Royal ; 36,20 % pour Élizabeth Morin[98]).

Lors du second tour des élections municipales de 2008, c'est la liste Breuillet au quotidien conduite par le maire sortant Claude Pruvost qui a remporté le plus de suffrages (55,70 %). L'élection du maire a eu lieu officiellement le 21 mars 2008 au cours d'une séance extraordinaire du conseil municipal[99].

Résultats du second tour des élections présidentielles de 2017, 2012, 2007 et 2002 :

- élection présidentielle de 2017 : 64,43 % pour Emmanuel Macron (EM!), 35,57 % pour Marine Le Pen (FN). Participation : 78,38 %[100]

- élection présidentielle de 2012 : 58,37 % pour Nicolas Sarkozy (UMP), 41,63 % pour François Hollande (PS). Participation : 84,44 %[101]

- élection présidentielle de 2007 : 61,95 % pour Nicolas Sarkozy (UMP), 38,05 % pour Ségolène Royal (PS). Participation : 83,36 %[102].

- élection présidentielle de 2002 : 81,40 % pour Jacques Chirac (RPR), 18,60 % pour Jean-Marie Le Pen (FN). Participation : 71,16 %[103].

Résultats des élections législatives de 2017, 2012, 2007 et 2002 :

- élections législatives de 2017 :