La Palmyre

La Palmyre (prononcé [la. pal.miʁ]) est un quartier résidentiel et touristique dépendant de la commune des Mathes, dans la partie occidentale de la presqu'île d'Arvert, en Charente-Maritime (sud-ouest de la France). Les habitants de La Palmyre sont appelés les Palmyriens et les Palmyriennes.

| La Palmyre | |||||

La principale plage de La Palmyre. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente-Maritime | ||||

| Arrondissement | Rochefort | ||||

| Canton | La Tremblade | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Royan Atlantique | ||||

| Commune | Les Mathes | ||||

| Code postal | 17570 | ||||

| Code commune | 17225 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Palmyriens | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 43′ 05″ nord, 1° 08′ 49″ ouest | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Charente-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Cette petite station balnéaire de la banlieue ouest de Royan, dont la notoriété doit beaucoup au zoo de La Palmyre, un des principaux parcs zoologiques français, bénéficie également de la proximité de la forêt domaniale de la Coubre, de la baie de Bonne Anse et des plages de la Côte sauvage, exposées aux assauts de l'océan Atlantique et spot de surf réputé. La station compte également sur la présence de deux clubs de vacances (Club Med et Belambra) et d'un port de plaisance.

La Palmyre s'inscrit depuis 2015 dans le périmètre du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis[1], le plus vaste de France métropolitaine.

Géographie

Situation

« Le rivage est bordé de forêts de pins maritimes dont les cimes, battues par les vents du large, prennent des formes étranges. Dans les sous-bois où parvient le murmure de la mer, le sol est feutré d'aiguilles de pins sur lesquelles flamboie, au printemps, l'or des ajoncs et des genêts. »

— Louis Desgraves, Connaître la Charente-Maritime, 1991 —

La Palmyre appartient à la région naturelle du Royannais et est située à l'extrémité de l'estuaire de la Gironde, sur sa rive nord.

Dépendance de la ville des Mathes, la station balnéaire de La Palmyre se situe en Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine, dans la partie sud-ouest de la presqu'île d'Arvert. Elle appartient à la région naturelle du Royannais et à l’agglomération de Royan, et fait directement face aux côtes du Médoc. Sur un plan plus général, elle est localisée dans le quart sud-ouest de la France, au centre de la côte atlantique dont elle est riveraine, faisant partie du midi atlantique. 4 kilomètres séparent La Palmyre du centre-ville des Mathes. La Palmyre est en outre distante de 8 kilomètres d’Arvert, de 10 kilomètres de Saint-Palais-sur-Mer et d’Étaules, de 11 kilomètres de Saint-Augustin et de La Tremblade, de 12 kilomètres de Vaux-sur-Mer, de 16 kilomètres de Royan, de 17 kilomètres de Ronce-les-Bains (par la D25 et la forêt de la Coubre), de 22 kilomètres de Marennes, de 45 kilomètres de Rochefort, de 55 kilomètres de Saintes, de 76 kilomètres de La Rochelle, la préfecture départementale, et de 135 kilomètres de Bordeaux, la préfecture et métropole régionale.

Le domaine forestier

La station est située au cœur d'un vaste domaine forestier, recouvrant une grande partie de la presqu'île d'Arvert. Il est ainsi entouré par des pinèdes, la forêt domaniale de la Coubre et la forêt des Combots d'Ansoine à l'extrême-sud.

Ces massifs, pendants charentais de l'immense forêt des Landes qui s'étend de l'autre côté de l'estuaire de la Gironde, ont été plantés par l'homme au cours du XIXe siècle, afin d'une part de contenir l'avancée des dunes, dont un dicton disait « qu'elles marchaient en Arvert » – portées par les vents d’ouest, elles pouvaient coloniser les terres arables à raison de plusieurs centaines de mètres par jour – et d'autre part d'assainir les marais, autrefois vecteurs de maladies (paludisme). Le site a longtemps présenté un visage très différent : il fut longtemps partiellement occupé par l’océan, qui en se retirant, a laissé place à des étangs et des marécages, aux limites instables : les étangs du Barachois , de Barbareu et de Bréjat. Seuls en témoignent aujourd'hui les cartes anciennes, et le marais de Bréjat, à mi-chemin de La Palmyre et des Mathes, partiellement drainé et asséché et reconverti en pâtures pour les chevaux.

L'essence dominante du massif de La Coubre est le pin maritime, mais on rencontre aussi le chêne vert et le chêne pubescent, combinés à des essences méditerranéennes (arbousiers, garou, ciste à feuille de sauge, plus rarement micocouliers et orangers des Osages...) du fait de la douceur du climat. La faune abrite également des espèces méridionales, notamment des libellules et trois espèces de cigales (cigale grise, cigale rouge et cigale de l’orne) dont le « chant » ou cymbalisation peut se faire entendre certains jours jusqu’en centre-ville. Les abords du marais de Bréjat conservent des prairies humides, des roselières et des saulaies, lieu d'hivernage pour de nombreuses espèces d'oiseaux[2].

Le domaine littoral

La partie occidentale du quartier est bordée par une longue plage de sable blond rectiligne donnant sur l'embouchure de la Gironde, constituant la partie septentrionale de la Côte de Beauté et de la Grande-Côte. Elle se divise en quatre secteurs : la plage de Bonne Anse, la plage de La Palmyre – Le Clapet (la plus centrale), la plage des Pins de Cordouan et la plage de la Lède, en limite de la commune de Saint-Palais-sur-Mer. Cette dernière est en partie naturiste – entre la ligne 12 et la ligne 13, portion matérialisée par des panneaux de signalisation, et fréquentée majoritairement par la communauté gay depuis de nombreuses années[3].

La côte de La Palmyre se prolonge au nord-ouest par la vaste baie de Bonne Anse, dont la formation, relativement récente (fin du XIXe siècle) est due à l'action des houles dominantes d'ouest, qui charrient des tonnes de sable prélevé sur la côte sauvage – et contribuent à son recul : plus de deux kilomètres en seulement un siècle. Sanctuaire ornithologique de premier plan, la baie sert de lieu d’hivernage et de nidification à de nombreuses espèces migratoires. Elle est bordée par de grandes dunes artificielles rendues nécessaires pour protéger la forêt à la fin du XIXe siècle (fixées par des palissades et des plantations de pins et d’oyats) telles que la dune littorale du Volcan ou celle du Requin. L’action de courants, qui charrient quantité de vase et des sédiments venus notamment des régions montagneuses du Massif central (par la Dordogne) ou des Pyrénées (par la Garonne) et portés par la Gironde, d’où la couleur de paille qu’offre parfois l’eau dans l’estuaire, tend à favoriser l’envasement de la baie, phénomène particulièrement perceptible à marée basse ou au niveau de la Coubre, ainsi que la colonisation d’une partie du site par une végétation basse. La présence de bancs de sable au large de La Palmyre se remarque également aisément : ils se déplacent en permanence, conférant au site un aspect différent d’année en année, au gré des tempêtes hivernales ou des courants dominants.

L'extrême nord du territoire est marqué par la pointe de la Coubre (limite avec la commune de La Tremblade), dominée par son célèbre phare, qui se prolonge elle-même par la pointe du Rhin, qui se recourbe et forme la partie ouest de la baie. Le secteur de La Coubre est un des principaux spots de surf (beach break/shore-break) de la région royannaise.

Voies routières

La principale voie de communication est la D25, qui forme le prolongement de la rocade de Royan à partir de Saint-Palais-sur-Mer et se poursuit vers Ronce-les-Bains à travers la forêt domaniale de la Coubre. Cette voie bidirectionnelle (2x1 voie) est fonctionnelle hors saison, mais se heurte à un fort trafic et à des embouteillages au cœur de la période estivale, du fait de la présence d’infrastructures touristiques fréquentées (Zoo de La Palmyre, clubs de vacances, campings). Elle prend le nom d’avenue de Royan à partir du rond-point de l’étoile du Sud, qui marque l’entrée dans la station en venant de Royan, et d’avenue de La Coubre à partir du rond-point de La Palmyre.

Autre axe majeur de la station, la D141 ou avenue des Mathes permet une liaison directe entre le centre-ville de La Palmyre et celui des Mathes, commune dont dépend La Palmyre. Elle forme une 2x1 voie rectiligne traversant le marais du Bréjat, puis la forêt de la Coubre, et connaît les mêmes problèmes que la D25, à savoir de fréquents engorgements pendant la haute saison, et pour les mêmes raisons (présence de nombreux campings et d’un parc d’attractions). Par-delà le rond-point des Valdôtains qui marque l’entrée aux Mathes, il est possible de rejoindre Étaules et Saint-Augustin ou de poursuivre vers Arvert.

Transports urbains

La Palmyre est desservie en saison par le réseau de transports urbains de l’agglomération de Royan, Cara'Bus (Ligne 31). Cinq stations ont été aménagées au niveau de la plage de la Lède, du Club Med, du Zoo de La Palmyre, de l’office de tourisme et de l’avenue des Mathes (au niveau des principaux campings). Hors saison, il faut compter sur le transport à la demande et sur des navettes conduisant les passagers aux arrêts réguliers les plus proches, à savoir la station Les Mathes-Église (Ligne 21) ou Saint-Palais-Vallet (Ligne 12).

Pistes cyclables

La Palmyre dispose d’un solide réseaux de pistes cyclables, conséquence d’une politique menée par la municipalité en faveur des modes de transports doux et du développement durable. Elle est également une étape sur la véloroute européenne EuroVelo 1, plus connue sous le nom de « Vélodyssée » dans sa partie française, qui relie la Norvège au Portugal sur plus de 8 000 kilomètres.

La voie verte de Ronce-les-Bains à Saint-Palais-sur-Mer en constitue un des tronçons sur une trentaine de kilomètres en site propre, à travers la pinède et en bordure des principales plages. Elle passe par le centre-ville où elle prend le nom de sentier des Corsaires et de promenade des deux phares (en référence au phare de la Coubre et à celui de Cordouan), promenade formant le front de mer de La Palmyre et partagée avec les piétons. Une piste cyclable longe l’avenue de Royan depuis le Club Med jusqu’à l’office du tourisme, et plusieurs autres relient le centre-ville aux principales plages, à l’hippodrome et au centre-ville des Mathes.

Transport ferroviaire

La Palmyre n’est pas directement desservie par le train. Les gares les plus proches sont la gare multimodale de Royan (également plate-forme de correspondance pour les transports urbains de l’agglomération) et la gare de Saujon.

Climat

Le climat est de type océanique aquitain : la pluviométrie est relativement élevée en automne et en hiver et les hivers sont doux. L'été reste tempéré grâce à la brise marine. Deux vents venant de l'océan, le noroît et le suroît, soufflent sur les côtes du département. L'ensoleillement de la côte charentaise est très important : avec 2 250 heures par an, il est comparable à celui que connaît une partie de la côte méditerranéenne[4].

.JPG.webp)

Les relevés de la station météorologique de La Rochelle entre 1946 et 2000 permettent de déterminer quelques dates majeures au point de vue climatique en Charente-Maritime : ainsi, au cours de cette période, la température la plus froide est relevée le 15 février 1956 : −13,6 °C.

Un pic de température (dépassé seulement au cours de la canicule de 2003) est atteint le 8 juillet 1982 avec près de 39 °C à l'ombre.

Si 1953 est considérée comme l'année la plus sèche, 2000 est au contraire la plus pluvieuse[5].

La Charente-Maritime est le département français le plus durement touché par la tempête Martin du 27 décembre 1999. Les records nationaux de vents enregistrés sont atteints avec 198 km/h au nord de l'île d'Oléron (station de la pointe de Chassiron). Un an après le passage de la tempête Klaus (janvier 2009), le bourg est touché par la tempête Xynthia (février 2010).

Données générales

| Ville | Ensoleillement |

Pluie | Neige | Orage | Brouillard |

|---|---|---|---|---|---|

| Médiane nationale | 1 852 | 835 | 16 | 25 | 50 |

| La Palmyre[7] | 2250 | 755 | 4 | 13 | 26 |

| Paris | 1 662 | 637 | 12 | 17 | 8 |

| Nice | 2 724 | 733 | 1 | 27 | 1 |

| Strasbourg | 1 693 | 665 | 26 | 28 | 51 |

| Brest | 1 530 | 1 210 | 7 | 12 | 76 |

| Bordeaux | 2 035 | 944 | 3 | 31 | 69 |

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 3,4 | 2,8 | 5,4 | 7,4 | 10,7 | 13,7 | 15,8 | 15,7 | 13,7 | 10,5 | 6,3 | 3,9 | 9,2 |

| Température moyenne (°C) | 5,9 | 6,9 | 8,7 | 11,1 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 19,6 | 17,8 | 14,2 | 9,4 | 6,6 | 12,7 |

| Température maximale moyenne (°C) | 8,5 | 9,9 | 12,1 | 14,7 | 17,9 | 21,3 | 23,8 | 23,5 | 21,8 | 18 | 12,6 | 9,2 | 16,1 |

| Ensoleillement (h) | 84 | 111 | 174 | 212 | 239 | 272 | 305 | 277 | 218 | 167 | 107 | 85 | 2 250 |

| Précipitations (mm) | 82,5 | 66,1 | 57 | 52,7 | 61,1 | 42,9 | 35,1 | 46,4 | 56,5 | 81,6 | 91,8 | 81,8 | 755,3 |

Environnement

Une partie du territoire de La Palmyre est protégée dans le cadre du programme européen Natura 2000 : presqu'île d'Arvert[9], pertuis charentais[10] et estuaire de la Gironde[11] (classés sites d'importance communautaire) et Bonne Anse, marais de Bréjat et de Saint-Augustin[2] (classés zones de protection spéciale). Il s'inscrit également depuis 2015 dans le périmètre du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis[1], le plus grand de France métropolitaine.

Gestion de l'eau

La Palmyre dépend de l'agence de l'eau Adour-Garonne, établissement public chargé de la protection de l'eau et des milieux aquatiques dans le Grand Sud-Ouest. Elle dispose de son propre château d’eau, construit en 1968 et relié par des canalisations de grand diamètre appelées « feeder » au château d’eau d’Arvert. La gestion de l'eau potable dépend du Syndicat intercommunal d'adduction des rives de la Seudre et sa distribution est confiée à la CER (Compagnie des Eaux de Royan) dans le cadre d'une délégation de service public. Depuis le 1er janvier 2014, la communauté d'agglomération Royan Atlantique a pris en charge la compétence « eau potable ».

La gestion de l'assainissement de la commune est transférée à la communauté d'agglomération. Les eaux usées étaient traitées par la station d'épuration de Saint-Palais-sur-Mer jusqu’à l’ouverture d’une micro-station d’épuration à La Palmyre.

Gestion des déchets

La collecte des ordures ménagères (conteneurs verts) est effectuée deux fois par semaine, le lundi et le jeudi. Celle des emballages ménagers recyclables (conteneurs jaunes) est réalisée le jeudi sole mercredi, et celle des déchets végétaux, un lundi sur deux[12]. Deux déchèteries sont à disposition des habitants dans les communes voisines de Chaillevette et de La Tremblade. Le service est gratuit et réservé aux particuliers. Une déchèterie spécialisée est mise à disposition des professionnels à Saint-Sulpice-de-Royan (Zone d'activités de la Queue de l'âne, en direction de Royan).

Les ordures sont ensuite acheminées par camion vers le centre de transfert de Médis, puis, de là, des camions gros porteurs les acheminent vers le centre d'enfouissement de Clérac.

Urbanisme

Morphologie urbaine

L’urbanisation de cette partie de la presqu'île d'Arvert est intervenue relativement récemment. Le site occupé par la station de La Palmyre a longtemps été occupé par des étangs reliés à la mer, entourés de massifs forestiers et de cordons dunaires. Vers le XVe siècle et jusqu’au XIXe siècle, des déboisements inconsidérés ont conduit à la disparition d’une grande partie de cette forêt originelle, engloutie par les dunes qu’elle contribuait à fixer, lesquelles, remises en mouvement par les vents d’ouest, ont fini par constituer un « petit Sahara » sur des milliers d’hectares[13]. La plantation d’une immense pinède au XIXe siècle transforme cet espace désolé et monotone, qui reste cependant largement désertique en dehors du personnel (et de leurs familles) des quelques maisons forestières, bouveries et jardins d’acclimatation installées par les Eaux et Forêts.

Un premier noyau d’habitation se créé au niveau du « clapet » (vanne installée afin d’empêcher l’eau de mer d’entrer dans le marais de Bréjat) dans le premier tiers du XXe siècle, avec notamment la construction de quelques villas pour des aristocrates ou des bourgeois recherchant silence et tranquillité, critères auxquels répond alors parfaitement le site, bien loin des mondanités royannaises.

Les choses changent radicalement au cours des années 1960 avec la création du quartier actuel, entièrement repensé par l’architecte parisien Pierre Roche. Il se compose de plusieurs secteurs bien définis, répondant à des besoins et à des populations différentes (touristes mais aussi population résidente à l’année). Le cœur du quartier est le centre-ville, qui s’organise autour de l’avenue de Royan, de l’avenue de l’Océan, du boulevard des Trémières et du boulevard des Régates. Il se compose à la fois d’immeubles, généralement peu élevés (ils ne dépassent qu’exceptionnellement un étage) et de commerces, au gré de ruelles et de placettes piétonnes auxquels ont été donnés les noms de provinces françaises. C’est également en centre-ville qu’ont été installés l’office du tourisme, stratégiquement placé sur le principal axe de communication, la gendarmerie, et une petite chapelle aux lignes simples, ouverte sur l’extérieur, Notre-Dame-des-Pins.

Certains projets, portés notamment par l’architecte Daniel de Monfreid (à l’origine du réaménagement du centre-ville de Saint-Palais-sur-Mer) et jugés trop ambitieux, ou ne répondant pas aux considérations indispensables en matière d’esthétisme, de respect de l’environnement, de sécurité… ou financières, sont abandonnés au cours des années 1970 (front de mer bordé d’immeubles et de parkings, tour pyramidale de 30 étages, fermeture de la baie de Bonne Anse avec création d’un port en eau profonde et d’un téléphérique[14]), permettant à la station de garder un visage et une taille humaine.

Un secteur boisé traversé de sentiers piétons et d’une piste cyclable forme une coupure verte entre le centre-ville et le quartier du port et du front de mer, moins urbanisé. Aménagé dans les dunes, il comprend un port à vocation de plaisance mais aussi de pêche et d’ostréiculture, une esplanade (square de l’Océan) donnant sur le front de mer, une promenade donnant accès aux plages, et deux petits pôles d’activité rassemblant essentiellement des restaurants, glaciers ou confiseurs.

La partie résidentielle du quartier est composée de multiples lotissements, dont certains de standing, aménagés au cœur de la pinède, avec parfois des éléments d’agrément (points d’eau, tels les étangs des Eiders et des Colverts), aires de pique-nique, etc. Les principaux sont Les Pergolas, Le hameau des Pins, Les maisons du Lac, dans la partie nord du quartier, Les Trémières, aux maisons basses inspirées de l’architecture traditionnelle, sous un important couvert végétal, et au nord-ouest du quartier, en bordure de l’avenue des Mathes, les résidences des Trois Mouettes, des Talaris, des Charmilles et de l’Hippodrome. En marge du reste de l’agglomération, en allant vers Les Mathes, le lotissement des Palmyriennes est un des plus récents.

Au sud du zoo, un lotissement privé créé dans les années 1960 dit « Le parc de la résidence » est remarquable par sa taille d’environ 100 hectares au cœur de la pinède. Cas quasiment unique, son fonctionnement juridique est régi par un bail emphytéotique consenti par l’État au profit d’une association syndicale libre gérée par les propriétaires résidents. Ce lotissement est un élément majeur de l’urbanisme de La Palmyre, se détachant du reste de la commune par sa densité encore plus faible renforçant ainsi la qualité de son environnement. Il offre de nombreux équipements réservés aux résidents (club house, terrain de tennis, basket, piscine…), un lac, et possède 3 accès privatifs au littoral. Cette résidence haut de gamme est très prisée des familles issues des milieux intellectuels, industriels ou sportifs à la recherche de discrétion. Elle est suivie vers l’Est du Golf de la Palmyre avec complexe résidentiel plus récent, lui aussi haut de gamme, et du Club Méditerranée.

Pour les raisons évoquées plus haut, l’habitat est moderne : aucune construction n’est antérieure à 1899 (si ce n’est la maison forestière de La Palmyre, construite en 1866[15], qui occupe une place à part). Seules sept villas datant du début du XXe siècle subsistent encore, avenue de l’Océan. Fort modestes comparées aux excentriques constructions de Royan, elles s’inspirent de la mode néo-régionaliste qui faisait fureur à l’époque (chalets, cottages, villas néo-basque) et qu’on retrouve un peu partout sur les côtes françaises. Deux villas se distinguent cependant par leur originalité : la villa Russe, dite aussi villa de Bonne Anse, construite en 1929 pour un aristocrate russe, le prince Molostov, s’inspire de l’architecture slave, et la villa Le Sextant, construite par Le Corbusier en 1935, qui marque le début de l’architecture moderniste dans la région avec ses principes fondamentaux (usage de matériaux bruts, fonctionnalité et luminosité) qui seront largement repris à Royan après les tragiques bombardements de 1945.

Histoire

Le site de La Palmyre a sans doute été occupé de longue date, comme une grande partie de la presqu'île d'Arvert où ont été collectés des silex taillés (aux Mathes) ainsi que des grattoirs et des bifaces paléolithiques (La Tremblade). Pendant la période de la Tène (vers 200 av. J.-C.), la presqu’île d’Arvert présente un aspect bien différent de celui qu’on lui connaît aujourd’hui, et une véritable mer intérieure occupe son centre. L’actuel marais de Bréjat est immergé, ne laissant apparaître que quelques îles ou bancs de sable, de même que le marais de Saint-Augustin tout proche, connu sous le nom de golfe d’Arvert. Des sites à sel sont aménagés sur son littoral, où l’eau salée, placée dans des poteries et chauffée, permet de récolter du sel de mer, denrée très précieuse servant alors de monnaie. De tels sites ont été relevés dans les communes voisines de Saint-Augustin et d’Étaules, mais s’ils ont existé aussi à La Palmyre, ils ont été recouverts par les sables depuis longtemps.

Longtemps, le site de La Palmyre reste vraisemblablement vierge de toute construction humaine, et n’est qu’un point de passage entre le golfe d’Arvert et l’estuaire de la Gironde. Au Moyen Âge, on trouve à proximité deux grands massifs forestiers : la forêt de Salis à l’ouest, et la forêt de Corles (ou de Courlay) à l’est, toutes deux mêlant pins, chênes et chênes verts. Le site de La Palmyre est alors plus ou moins situé sur la frontière entre deux seigneuries : celle d’Arvert, dont dépend la forêt de Salis, et celle de Royan, dont dépend la forêt de Corles[16]. Les manants des villages alentour bénéficient de droits d’usage dans ces forêts, donnant lieu à de nombreuses querelles et procès : droit de glandée (de ramassage des glands pour nourrir les cochons), de bois-mort et mort-bois (ramassage du bois mort pour se chauffer), droit de faire paître les bestiaux[17], etc. Les habitants de la presqu’île sont alors essentiellement cultivateurs et pêcheurs ; à l’occasion, ils se font parfois pirates ou corsaires, et bien souvent, en dépit des risques encourus s’ils se font prendre à de pareilles activités, naufrageurs. La ruse, bien connue, consiste à placer une lanterne sur un âne, un bélier ou une vache, lors des nuits de tempête, afin de tromper les navires qui venaient s’échouer sur la grève, à tuer l’équipage et à piller l’épave. La vérité et la légende se mêlent facilement, et on a longtemps parlé, lors des veillées, de Paunas le naufrageur[18], réputé être un sorcier et une ganipote, créature mythique du folklore saintongeais qui a terrifié des générations d’enfants.

Au cours des siècles, la surexploitation des forêts environnantes pose de sérieux problèmes. Ces dernières permettaient de contenir les dunes : en quelques décennies, celles-ci se mettent en mouvement, portées par les vents dominants d’ouest et les tempêtes hivernales. Peu à peu, elles colonisent les environs, engloutissent les terres arables et même les villages environnants : c’est notamment le cas de Buze, village situé à peu de distance du site de La Palmyre, dont il ne reste aujourd’hui que quelques pierres de l’église émergeant de la forêt et des dunes, et une cuve baptismale dans l’église des Mathes[19]. Au XVIe siècle, la progression des dunes a coupé le golfe d’Arvert de la Gironde. La mer laisse la place à des étangs (Bréjat, Buze, Barrachois et surtout Barbareu), puis, toujours sous l’action des sables, à des marais, vecteurs de terribles épidémies de fièvres paludéennes, en dépit des efforts des hommes qui creusent vainement chenaux et fossés pour tenter d’enrayer cette situation. Au large, la présence de bancs de sable rend la navigation dangereuse, et un amer, puis une tour en pierre, sont construits à la pointe de la Coubre entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle[20].

Lors de la Révolution, bien conscientes du caractère stratégique d’un site contrôlant l’entrée dans la Gironde (et permettant l’accès au port de Bordeaux), les nouvelles autorités installent des canons en 1793. Sous l’Empire, un fort est aménagé à cet emplacement, premier maillon d’une série de fortifications (forts de Terre Nègre, du Chay, de Suzac…). Démantelé par les Anglais[21], il en restera des vestiges jusqu’au début du 20e siècle, comme en témoignent des cartes postales d’époque. C’est également sous l’Empire, en 1810, qu’un décret prescrivant de planter de pins les dunes de la presqu’île d’Arvert sur le modèle des Landes est promulgué. Il n’est cependant mis en application qu’à partir de 1824 sous l’action de Vasselot de Régné, inspecteur de l’administration des Eaux et Forêts de l'arrondissement de Marennes[22]. En l’espace de quelques décennies, le visage de la région change radicalement. Le paysage désertique décrit par Eugène Pelletan comme « une cordillère de dunes échelonnées les unes derrière les autres en véritables montagnes[23] » où l’on retrouve régulièrement les corps de naufragés, morts d’épuisements dans ce Sahara miniature[24], se transforme au fil des ans en une belle pinède : la forêt domaniale de la Coubre. En parallèle, le développement des bains de mer et la découverte des vertus curatives de l’air marin et des émanations des pins sur les voies respiratoires conduit à la création d’un petit lotissement baptisé le Clapet – du nom d’une vanne, ou clapet, installée au niveau du marais de Bréjat pour empêcher l’eau de mer d’y pénétrer[25] – embryon de la future station de La Palmyre. On y accède depuis Royan par une route à travers la forêt et les dunes, puis par le tramway de Royan, qui emprunte à partir de La Grande-Côte la voie ferrée de l’ancien tramway forestier des Eaux et Forêts qui se poursuit jusqu’au Galon d’Or et Ronce-les-Bains[26]. Parmi les premières maisons édifiées figurent la villa Russe, construite en 1929 pour le prince russe Nicolas Molostov, en exil en France depuis la révolution bolchévique[27], ou la villa Le Sextant, construite en 1935 par Le Corbusier selon les principes de l’architecture moderniste[27]. Cette même année, l’électricité est installée au Clapet.

Encouragé par le développement important des villes voisines et notamment de Royan, une des stations balnéaires les plus en vue de la côte atlantique, et constatant le potentiel d’un secteur nord de la côte de Beauté (ex-côte d’Argent) un peu négligé faute d’aménagements adéquats, le maire des Mathes, Léon Nicolle, envisage la création d’un quartier balnéaire au niveau du Clapet, mais son projet se heurte à des tracasseries administratives (les Eaux et Forêts entendant conserver le contrôle du secteur) et au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale – et à l’occupation allemande qui s’est ensuivie. Conscients du caractère stratégique du site, les Allemands font peu de cas du tourisme et transforment la forêt de la Coubre en une véritable forteresse, dotée d’une base antiaérienne, parsemée de casemates, de champs de mines et d’asperges de Rommel sur les plages, dans le cadre du projet de mur de l’Atlantique voulu par Hitler pour empêcher un débarquement allié, le tout sous la supervision de l’Organisation Todt[28]. Alors qu’alliés et maquisards libèrent une partie du département au cours de l’été 1944, l’état de siège est déclaré le 12 septembre[29]. Le Clapet est intégré à la poche de Royan. Royan est bombardée le 5 janvier 1945, causant un profond traumatisme dans la population.

Les combats pour venir à bout de la forteresse (opération Vénérable) débutent à partir du 14 avril 1945. Rapidement acculés, les derniers soldats allemands du bataillon Tirpitz (Kriegsmarine) se sont retranchés dans leurs blockhaus de la forêt de la Coubre. Le 18 les chars de la 2e DB du général Leclerc libèrent Les Mathes. Un détachement du 4e zouaves entame sa marche vers le sud[30] et après d’âpres combats, les dernières forces allemandes capitulent au Clapet, où le général de Larminat, dans un geste chevaleresque, leur accorde les honneurs militaires[31].

Une fois la paix (et les touristes) revenus, le projet de station balnéaire porté par le maire Léon Nicolle revient sur le devant de la scène. Des tractations avec l’état conduisent à l’acquisition par la commune des Mathes de 280 hectares de forêt autour du petit noyau d’habitation du Clapet, avec pour ambition la création d’un grand pôle touristique au nord-ouest de Royan. En 1966, année de la création du zoo, le Clapet devient officiellement La Palmyre. La construction d’un grand programme de logements (près de 3000 logements répartis en plusieurs quartiers) est entamée sous la direction de l’architecte Pierre Roche, de Paris, et avec un enthousiasme sans doute un peu exagéré, on se prend à rêver à concurrencer de front Royan avec des équipements surdimensionnés : aérodrome, complexe de cinémas, port en eau profonde, restaurant panoramique au sommet du château d’eau, palais des congrès, établissement de thalassothérapie et même téléphérique, qui ne verront jamais le jour[14]. Pour autant, le développement de la station se poursuit avec la construction d’un centre-ville doté de commerces, d’un front de mer dans les dunes de près de 900 mètres de long, de lotissements de standing, d’un parc d’attraction sur le thème du western (Palmyrosa Village Western, aujourd’hui disparu), d’un golf neuf trous et de nombreux campings, le tout sous un important couvert végétal, qui viennent compléter l’hippodrome construit en 1962.

Un incendie criminel qui embrase la forêt de la Coubre le , alors que la région fait face à une sécheresse historique et que la saison touristique bat son plein fait craindre le pire, mais les flammes s’arrêtent aux portes du zoo (dont les animaux sont évacués en toute hâte) et de la station au bout de trois jours d’angoisse grâce à l’intervention des pompiers de toute la région. La station est indemne, mais près de 1 000 hectares de pinède sont partis en fumée[32], qui mettront des années à se reconstituer. Cet événement tragique conduit les autorités à repenser totalement le plan de prévention des incendies afin d’éviter un nouveau désastre de ce type. De nouvelles infrastructures viennent s’ajouter progressivement : un port de plaisance et de pêche, bien plus modeste que celui imaginé à l’origine, vient prendre place à l’entrée de la baie de Bonne Anse, dans le prolongement du front de mer, en 1977. Une chapelle Notre-Dame-des-Pins est construite (elle est remplacée en 1991 par celle qui existe toujours aujourd’hui). Enfin, le Club Med choisit La Palmyre pour implanter son premier village de la côte atlantique en 2003[33]. Aujourd’hui, La Palmyre est un des pôles touristiques majeurs du Pays Royannais, accueillant à chaque saison près de 80 000 vacanciers, ainsi qu’un important quartier résidentiel de la grande banlieue ouest de Royan.

Économie

La Palmyre est au cœur d'un bassin d'emploi particulièrement attractif, la zone d'emploi de Royan (issue de la partition de l'ancienne zone d'emploi Saintonge maritime, qui regroupait de nombreuses communes du Pays Rochefortais, du Pays Marennes-Oléron et du Pays Royannais[34]), forte de 27 753 emplois en 2008[35]. La zone d'emploi de Royan est, avec celle de La Rochelle, la plus dynamique de l'ex-région Poitou-Charentes, toutes deux profitant « d'un tissu économique et d'une démographie dynamiques » (Insee)[35]. La croissance y est particulièrement soutenue, du fait du développement des activités tertiaires.

L’économie de la station est avant tout basée sur le tourisme de masse et dans une moindre mesure le commerce et les services. Pensée dès l’origine pour être la station balnéaire des Mathes, elle s’est dotée au fil des années d’équipements et d’infrastructures variées lui permettant d’accueillir pendant la haute saison près de 80 000 personnes, en faisant un des principaux pôles touristiques du Pays Royannais. Certaines de ces infrastructures sont ouvertes toute l’année, d’autres ouvrent à la mi-saison et d’autres seulement en haute saison. L’office du tourisme, situé sur l’avenue de Royan, bénéficie de la marque Qualité Tourisme et a obtenu en 2014 le label « Tourisme et Handicap » pour quatre déficiences : motrice, visuelle, auditive et mentale.

Principal site touristique du quartier, le zoo de La Palmyre ouvre ses portes en 1966 sous l'impulsion de son fondateur Claude Caillé. Implanté au cœur de la pinède, il a bénéficié de plusieurs campagnes d’agrandissement et s’étend désormais sur 18 hectares. Il abrite plus de 1 600 animaux de 115 espèces différentes et accueille chaque année plus de 700 000 visiteurs pour un parcours de plus de quatre kilomètres[36]. C’est l’un des dix parcs zoologiques de France les plus fréquentés et un des plus importants sites touristiques au niveau régional. Il se distingue par son engagement en faveur des espèces menacées et est membre de l’association mondiale des zoos et aquariums, de l’association européenne des zoos et aquariums et de l'association nationale des parcs zoologiques.

Autre équipement-phare de la station, le Club Med s’est installé en 2003 à l’entrée de La Palmyre, près de la plage des Pins de Cordouan, du front de mer et non loin du zoo, sur un site de près de 24 hectares. C’est alors le premier Club Med à s’installer sur la côte atlantique. En 2016, il est classé « trois tridents », et génère à lui seul 250 emplois. En 2008, un village-vacances du groupe Siblu s’installe également à proximité. Ces infrastructures sont complétées par sept campings, des maisons d’hôtes, deux hôtels et un parc d’attractions pour les enfants, Youpiland.

Le centre-ville et les abords du port et du front de mer (square de l’océan) abritent de nombreux restaurants (une dizaine), bars et fast-foods, deux glaciers, deux boulangeries, un traiteur, des boutiques de souvenirs, une librairie-maison de la presse, une pharmacie et deux supermarchés (Carrefour Market et Leader Price). La Palmyre dispose en outre d’une mairie annexe pour les démarches administratives et d’un relais de La Poste, ouvert en saison.

Population et société

Enseignement

La Palmyre dépend de l’académie de Poitiers. Le quartier ne compte pas d’école, les enfants sont scolarisés aux Mathes, à quatre kilomètres, où est implanté le groupe scolaire communal. Les élèves du second cycle sont dirigés vers le collège de La Tremblade. Les lycées les plus proches (enseignement général et technologique et enseignement professionnel) sont situés à Royan.

Marché

Le marché se tient en plein air le mercredi et le dimanche matin en haute saison. Un marché artisanal nocturne a également lieu chaque mercredi soir à partir de 18 heures en juillet et en août. En moyenne saison, le marché se tient le dimanche matin. Il n’y a pas de marché en basse saison.

Santé et sécurité

La Palmyre dispose d'un cabinet de médecine généraliste et d'une pharmacie. Les villes voisines de La Tremblade et Saint-Palais-sur-Mer, mais surtout de Royan offrent une palette de soins plus étendue, avec la présence de nombreux spécialistes ainsi qu’un des centre hospitalier public (CHR Malakoff, à Vaux-sur-Mer, qui dispose d’un service d’urgences 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24) et de deux cliniques privées (Clinique Pasteur à Royan et Polyclinique Saint-Georges à Saint-Georges-de-Didonne).

Hors saison, la sécurité des biens et des personnes est assurée par la brigade de gendarmerie de La Tremblade et par la police municipale. En période d’affluence, ces effectifs sont complétés et une gendarmerie-annexe ouvre ses portes près du rond-point de La Palmyre. De même, un petit poste saisonnier de la police municipale, aménagé dans une petite cabane d’inspiration ostréicole, se charge de prévenir les délits les plus courants au cœur de l’agglomération et des plages (vols, plaintes, non-respect des arrêtés municipaux)[37]. Une caserne des pompiers est implantée à La Tremblade et une autre à Saint-Palais-sur-Mer, à environ dix kilomètres chacune. Le poste de secours principal est à Royan.

Sport

La Palmyre concentre de nombreuses infrastructures sportives, à commencer par la stade de la commune des Mathes, où évolue l’équipe locale de football des Mathes (OSM). Le quartier dispose d’une base nautique où pratiquer voile, stand up paddle, kayak ou pirogue polynésienne, une des six bases nautiques de l’agglomération de Royan. Le surf est un sport très populaire dans la région, est La Palmyre est un spot réputé (spot de La Coubre, sur la côte sauvage), d’où la présence dans le quartier de six écoles de surf et de plusieurs surf-shops. Parmi les autres sports nautiques pratiqués à La Palmyre, le kitesurf dispose d’une zone délimitée dans la baie de Bonne Anse et de deux écoles agréées.

Des activités de remise en forme sont proposées en club, mais aussi, en saison, le matin sur l’esplanade de l’Océan, en bord de mer. La Palmyre accueille également sur son territoire l’hippodrome de Royan et dispose de centres équestres (complétés par ceux des Mathes, d’Étaules/Chaillevette ou de Saint-Palais-sur-Mer). Des pistes cavalières ont été aménagées dans la forêt de la Coubre. Les sports mécaniques peuvent aussi être pratiqués (location de quads ou de buggies).

La Palmyre dispose d’un golf de neuf trous (second golf de l’agglomération royannaise après celui de Maine-Gaudin, dans la ville voisine de Saint-Palais) , d’un club de tennis et d’un spa de 350 mètres carrés.

Le quartier est une étape sur le sentier de grande randonnée GR 4, qui va de Royan à Grasse. De nombreux sentiers de randonnées traversent la forêt environnante. La Palmyre dispose en outre d’un important réseau de pistes cyclables, et est une étape sur la véloroute européenne EuroVelo 1 ou Vélodyssée, notamment via son tronçon Ronce-les-Bains-Saint-Palais-sur-Mer. Plusieurs boutiques se chargent de proposer des vélos à la location.

La plupart des activités sportives non disponibles à La Palmyre peuvent être pratiquées dans le reste de l’agglomération royannaise (arts martiaux, sports de balle, sports de combat, pelote basque , etc.).

Cinéma et télévision

Le film À ma sœur !, de Catherine Breillat, a été en grande partie tourné à La Palmyre en 2000.

En 2011, quatorze candidats de MasterChef viennent au Club Med de la commune pour préparer un repas à cent-vingt personnes (émission diffusée sur TF1 le 15 septembre 2011).

Télévision

L'émetteur de Niort-Maisonnay permet la réception des 18 chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre (TNT), dont le décrochage local de France 3 Nouvelle-Aquitaine, France 3 Poitou-Charentes. Le 31 mai 2009, l'émetteur de forte puissance a été parmi les premiers à diffuser un nouveau multiplexe, permettant la réception des premières émissions de télévision haute définition (HD)[38]

Radio

La plupart des radios nationales présentes dans le département peuvent être écoutées à La Palmyre. Les informations départementales sont relayées par la station de radio publique France Bleu La Rochelle. France Bleu Gironde, qui émet depuis Bordeaux, peut aussi être captée.

Les stations de radio locales pouvant être écoutées dans la commune sont principalement Vogue Radio (radio locale des agglomérations de La Tremblade et de Marennes), Demoiselle FM (généraliste, émettant depuis Rochefort, et disposant de studios au Château-d'Oléron et à Saint-Georges-de-Didonne), Terre Marine FM (techno, hits et musiques électroniques, émettant depuis Fouras), Mixx radio (techno, dance et musiques électroniques, émettant depuis Cognac et reprise par le réémetteur de Saintes), et RCF Accords Charente-Maritime (religieuse, émettant depuis La Rochelle). Wit FM (généraliste, émettant depuis Bordeaux) et Aqui FM, la station de radio du Médoc, peuvent souvent être captées, mais de façon plus aléatoire, en fonction des conditions climatiques.

- 88.0 RCF Accords Charente-Maritime

- 89.2 Virgin Radio

- 90.0 NRJ

- 90.9 Wit FM

- 91.6 Nostalgie

- 92.1 Forum

- 92.7 France Inter

- 93.1 Skyrock

- 94.8 Terre Marine FM

- 95.7 France Culture

- 97.4 France Musique

- 98.0 Aqui FM

- 98.4 MFM

- 99.0 Fun Radio

- 100.4 RTL2

- 101.1 Alouette

- 101.6 France Bleu Gironde

- 102.2 Demoiselle FM

- 103.1 Vogue Radio

- 103.6 France Bleu La Rochelle

- 104.9 RTL

- 105.5 France Info

- 106.2 RMC

- 106.5 Mixx radio

- 106.7 Europe 1

Presse

La presse locale est représentée par le quotidien Sud Ouest, dont le siège est à Bordeaux, et qui dispose d'une rédaction locale à Royan, et par l'hebdomadaire Le Littoral de la Charente-Maritime, dont le siège est à Marennes et dont le tirage s'élève à 8 500 exemplaires par semaine[39].

Internet haut débit

Un répartiteur téléphonique est implanté dans le quartier. En 2016, il est dégroupé par plusieurs opérateurs alternatifs (SFR, Free et Bouygues Telecom)[40], en plus de l'opérateur historique, Orange.

Cultes

La Palmyre appartient au diocèse de La Rochelle et Saintes, lui-même subdivision de la province ecclésiastique de Poitiers depuis 2002 (de la province ecclésiastique de Bordeaux avant cette date) et au doyenné de Royan. La paroisse est comprise dans le paroisse de la Presqu'île d'Arvert, centré sur La Tremblade. Les offices catholiques sont célébrés en saison en la chapelle Notre-Dame-des-Pins. Le reste de l'année, ils sont célébrés en alternance entre les différentes églises de la paroisse et chaque dimanche à 11 heures en l'église du Sacré-Cœur de La Tremblade.

Il n'existe pas de temple de l'Église réformée à La Palmyre. Les plus proches sont les temples protestants de La Tremblade et de Courlay (Saint-Palais-sur-Mer), où la Cène a lieu selon un calendrier tournant. Les offices sont célébrés chaque dimanche au temple protestant de Royan.

Les autres confessions ne disposent pas de lieux de culte à La Palmyre.

Culture locale et patrimoine

Zoo de La Palmyre

Le zoo de La Palmyre voit le jour en 1966, alors que le secteur est en pleine reconfiguration à la suite de la décision du maire des Mathes de créer une nouvelle station balnéaire sur le territoire de sa commune. Porté par Claude Caillé et son épouse Irène, tous deux amoureux des animaux, le parc est à ses débuts relativement modeste, s’étendant tout de même sur près de 2,5 hectares de pinède et présentant environ 160 animaux[41]. Le développement de la nouvelle station de La Palmyre et la proximité de Royan permettent au zoo d’acquérir progressivement une certaine notoriété : près de 130 000 visiteurs visitent le parc dès la première année (ils sont en moyenne entre 700 000 et 800 000 de nos jours). En 1981, la superficie du parc passe à 4 hectares, puis à 9 hectares en 1992, à 14 hectares en 1996 et à 18 hectares en 2009. Dans le même temps, le nombre d’animaux augmente lui aussi, passant à près de 1600 au tournant des années 2010. Comptant parmi les principales destinations touristiques de la région, le zoo de La Palmyre est un des plus grands parcs zoologiques privés d’Europe. Le cheminement s’étend sur 4, 5 kilomètres et la durée de visite (spectacles compris) est d’environ 5 heures[41].

Phare de la Coubre

Si le phare de la Coubre se situe à quelques centaines de mètres en dehors des limites de La Palmyre (au niveau de la pointe de la Coubre, côté La Tremblade), sa silhouette visible de très loin qui semble veiller sur la station en fait un élément du patrimoine palmyrien. Construit en 1905 afin de remplacer un précédent ouvrage en passe d’être détruit par l’océan (et qui s’effondre effectivement en 1907[42]), il est à cette époque à plus de deux kilomètres du littoral (à moins de 150 mètres à marée haute au milieu des années 2010, du fait du recul progressif du trait de côte). Il marque la limite entre l’océan Atlantique et la côte sauvage et l’embouchure de la Gironde, dont il balise la côte nord. Haut de 64 mètres, il présente une silhouette élancée caractéristique, et est facilement reconnaissable à sa couleur rouge et blanche. Son feu est visible à près de 80 kilomètres en mer, en faisant un des plus puissants de France. Du haut de la plate-forme sommitale, accessible après une montée de 300 marche en colimaçon, la vue porte très loin, des côtes de l’île d'Oléron à celles du Médoc et de la forêt de la Coubre qui s’étend en contrebas aux falaises de Saint-Georges-de-Didonne et de Meschers-sur-Gironde, en passant par l’estuaire de la Seudre et le bassin de Marennes-Oléron.

Baie de Bonne Anse

La baie de Bonne Anse est un site naturel de formation récente, apparu seulement au XIXe siècle par suite du déplacement de sable depuis la pointe de la Coubre, qui s’étendait alors bien plus à l’ouest, porté par les courants à l’entrée de l’estuaire de la Gironde. Elle forme désormais une sorte de lagon naturel, entouré par des cordons dunaires culminant à 14 mètres au niveau de la pointe du Rhin, extrémité sud de la baie, et tend à s’envaser et à se végétaliser à certains endroits. Sanctuaire ornithologique de premier plan, classé Natura 2000 et à ce titre, protégé, c’est également un site fréquenté par les promeneurs, un site ostréicole (des naissains d’huîtres y sont mis à engraisser) et un spot pour certains sports nautiques (planche à voile, catamaran).

Chapelle Notre-Dame-des-Pins

Construite en 1991, la chapelle Notre-Dame-des-Pins, d’une grande simplicité architecturale, remplace un premier oratoire établi au cœur de la pinède, et servant aux offices pendant la saison estivale depuis la création de la station. La nouvelle chapelle est pensée pour s’intégrer au mieux dans son environnement, au creux d’une dune et de la pinède, derrière l’office de tourisme et donc en centre-ville. Largement ouverte sur l’extérieur – elle ne dispose pas de murs – elle se déploie sur quatre travées séparées par des colonnes, supportant une charpente en pin maritime. Une ouverture au-dessus de l’autel permet son éclairage, et une sacrisitie prend place dans un coin du chœur. Des travaux de modernisation de cette chapelle sont menés à partir de 2016, devant mener à la pose de volets roulants pour protéger les fidèles par mauvais temps et à la mise en place d’un éclairage électrique[43].

Port de La Palmyre

Situé à environ 7 milles marins du port de Royan et à 5 milles de Port-Médoc, le port de La Palmyre a été aménagé en 1977 à la suite d'une tempête (et à l’action des courants), qui engloutit opportunément une partie de la dune et facilite ainsi la création d’un bassin.

Sa création est envisagée dès la fondation de la station dans les années 1960, les projets initiaux portant sur un grand port en eau profonde dans la baie de Bonne Anse, venant compléter un front de mer et différents projets immobiliers de grande ampleur, la plage principale étant décalée vers la pointe du Rhin et reliée au centre-ville par un téléphérique. La mort du maire et principal artisan du projet, Léon Nicolle, met un frein à un projet par ailleurs jugé trop ambitieux d’un point de vue financier. Le port actuel, bien plus modeste que ce qui avait été envisagé, répond à un manque d’anneaux dans les ports avoisinants. C’est à la fois un port de plaisance, un port de pêche et un port ostréicole.

Blockhaus de Bonne Anse

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les environs du Clapet (lieu-dit qui deviendra par la suite La Palmyre) sont incorporés à une zone militaire par les occupants allemands, soucieux d’éviter à la fois des opérations commandos contre le port de Bordeaux, à la valeur éminemment stratégique, et plus largement tout débarquement allié. En 1942, l’organisation Todt est chargée par Hitler de mettre en place un mur de l’Atlantique composé d’éléments fortifiés (casemates, postes de tir), de champs de mine et de différents éléments défensifs (chevaux de frise, asperges de Rommel). Des ouvriers espagnols sont employés à cette tâche, ainsi que des prisonniers de guerre internés dans un camp au cœur de la forêt de la Coubre. Le 12 septembre 1944, alors que la pression des troupes alliées et des FFI se fait plus forte (les principales villes du département ont été libérées pendant l’été) la forteresse de la Coubre est intégrée à la poche de Royan et l’état de siège est déclaré. Au printemps 1945, les derniers soldats allemands du bataillon Tirpitz de la Kriegsmarine y livrent combat, avant de capituler le 18 avril. De nos jours, une partie de ces éléments fortifiés subsiste dans la forêt aux alentours de Bonne Anse (casemates et base antiaérienne), en particulier la batterie Rest Adler Cosel (inscrite aux Monuments Historiques en 2002). Certains servent de support à des graffeurs, qui en ont fait un important spot d'art urbain de la région.

Aux environs

Situé dans la partie la plus occidentale de la presqu'île d'Arvert, La Palmyre bénéficie d’une situation privilégiée, à peu de distance des principales stations balnéaires de la côte de Beauté telles que Royan, Saint-Palais-sur-Mer ou Saint-Georges-de-Didonne, mais aussi des ports ostréicoles du bassin de Marennes-Oléron tout proches, parmi lesquels La Tremblade, Arvert, Étaules ou Chaillevette. Des petites villes comme Breuillet ou Saint-Sulpice-de-Royan présentent des églises romanes caractéristiques de la région (art roman saintongeais). Le village de Mornac-sur-Seudre, aux ruelles bordées de roses trémières, s’articule autour de son église médiévale et de son port. Il appartient à l’association des Plus beaux villages de France.

Orientées plein ouest, les plages de la côte sauvage, au pied des dunes et du phare de la Coubre (le plus haut du département), sont réputées pour leurs violents rouleaux qui en font un spot de surf fréquenté, où des compétitions sont organisées régulièrement. La Palmyre bénéficie également de la proximité immédiate de deux grands massifs forestiers : la forêt domaniale de la Coubre (près de 8000 hectares de pinède) et la forêt des Combots d'Ansoine.

En s’éloignant un peu, la ville de Marennes présente un centre historique préservé, autour d’une vaste église dont le clocher gothique culmine à plus de 85 mètres. Du sommet, la vue porte à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. L’île d'Oléron est très proche de La Palmyre, mais y accéder en voiture nécessite de passer par le pont de la Seudre et le pont de l'île d'Oléron (tous deux gratuits). De même, en passant par Royan, il est possible de prendre le bac et de se rendre à la pointe de Grave, dans le Médoc, et de visiter les vignobles du Bordelais ou les stations balnéaires de Soulac ou Montalivet, célèbre centre naturiste.

Langue saintongeaise

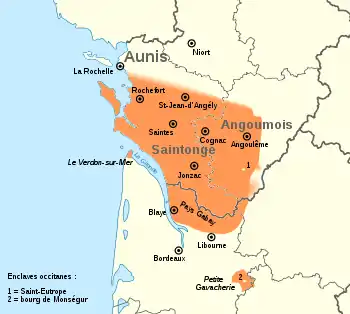

Le quartier de La Palmyre est située dans l'aire linguistique du saintongeais, un dialecte faisant partie de la famille des langues d’oïl, branche des langues romanes, qui comprend également le français, l’angevin le picard et le poitevin avec lequel il est souvent regroupé dans un domaine plus vaste, le poitevin-saintongeais.

Le saintongeais (saintonjhais) est la langue vernaculaire parlée dans les anciennes provinces d'Aunis, Saintonge et Angoumois. On l’appelle aussi le charentais ou encore le patois charentais. Les locuteurs sont dits « patoisants ». Le saintongeais a fortement influencé l’acadien et en conséquence, par ricochet, le cadien ; quant au québécois, il a été influencé par les parlers tels que le normand, le francien et le saintongeais.

La langue saintongeaise présente de nombreux traits communs avec des langues telles que le cadien ou l'acadien, ce qui s'explique par les origines saintongeaises d'une partie des émigrants vers la Nouvelle-France au XVIIe siècle.

Gastronomie

La gastronomie saintongeaise est principalement axée sur trois types de produits : les produits de la terre, les produits de la mer et les produits de la vigne.

Les préparations à base de viande de porc occupent une place prépondérante dans la cuisine régionale : ainsi des gratons ou des grillons, sortes de rillettes à base de viandes rissolées et confites dans leur graisse, du gigorit (ou gigourit), un civet mêlant sang, gorge, foie et oignons, ou de la sauce de pire, à base de fressure, d'oignons et de vin blanc de pays[44].

La cuisine saintongeaise intègre tout naturellement de nombreuses recettes à base de « cagouilles », le nom local de l'escargot petit-gris. Animal tutélaire de la Saintonge, il est notamment cuisiné « à la charentaise », c'est-à-dire cuit dans un court-bouillon agrémenté de vin blanc, d'ail et de mie de pain.

Parmi les autres spécialités locales, il convient de noter également les pibales (alevins d'anguille pêchés dans la Gironde, spécialité de Mortagne et de Blaye), les sardines de Royan, les « thyeusses de gueurnouilles » (cuisses de grenouilles), la « sanglette », une galette préparée à base de sang de poulet et d'oignons cuits, le farci saintongeais (variante du farci poitevin), le lapin au pineau, le foie gras ou encore les confits. La grande spécialité de la presqu'île d'Arvert est cependant l'huître de Marennes-Oléron, de renommée internationale.

Les desserts traditionnels sont issus de la cuisine paysanne : millas (gâteau à la farine de maïs, qu'on retrouve dans une grande partie du Sud-Ouest de la France), galette charentaise, au beurre Charentes-Poitou, ou encore merveilles (beignets).

Les vignes de la région servent à la confection d'eaux-de-vie réputées, telles que le pineau des Charentes et plus encore, le cognac. La presqu'île d'Arvert est située dans la zone de production des « bois communs ».

Personnalités liées à La Palmyre

- Claude Caillé (1931-2011) : créateur du zoo de la Palmyre; il est enterré en 2011 aux Mathes.

Galerie

Le port de plaisance

Le port de plaisance

Le square de l'océan donne sur la baie de Bonne Anse

Le square de l'océan donne sur la baie de Bonne Anse

Notes et références

Notes

Références

- « Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis », sur Agence des aires marines protégées (consulté le )

- Bonne Anse, Marais de Bréjat et de Saint-Augustin, site Natura 2000

- « Un endroit très gay », article de Ronan Chérel paru dans Sud-Ouest, 14 août 2010

- Données Météo France.

- Relevés Météo-France de 1946 à 2000, sur le site Bernezac.com

- Données de la station de La Rochelle, sources l'Internaute, INSEE et Lameteo.org

- Données de la station de La Rochelle, sources l'Internaute, INSEE et Lameteo.org

- (fr) « Climatologie mensuelle à La Rochelle », sur infoclimat.fr (consulté le )

- Presqu'île d'Arvert, site Natura 2000

- Pertuis charentais, site Natura 2000

- Estuaire de la Gironde, site Natura 2000

- « Collecte des déchets aux Mathes-La Palmyre » [PDF], sur le site de la Communauté d'agglomération Royan Atlantique

- Yannis Suire, Inventaire du patrimoine culturel de l'estuaire de la Gironde, dossier sur Les Mathes, p.25

- Station balnéaire de La Palmyre, base de données Gertrude

- Guy Esteve, Historique du boisement du massif de La Coubre, p. 118.

- Guy Esteve, Historique du boisement du massif de La Coubre, p.10

- Guy Esteve, Historique du boisement du massif de La Coubre, p.9

- Yannis Suire, Inventaire du patrimoine culturel de l'estuaire de la Gironde, dossier sur Les Mathes, p. 17.

- Guy Esteve, Historique du boisement du massif de La Coubre, p.19

- Guy Binot, Histoire de Royan et de la presqu'île d'Arvert, p.136

- Guy Binot, Histoire de Royan et de la presqu'île d'Arvert, p.161

- Guy Binot, Histoire de Royan et de la presqu'île d'Arvert, p.189

- Les Mathes - Musée du patrimoine du Pays Royannais

- Guy Binot, Histoire de Royan et de la presqu'île d'Arvert, p. 159.

- Guy Binot, Histoire de Royan et de la presqu'île d'Arvert, p.171

- Guy Binot, Histoire de Royan et de la presqu'île d'Arvert, p.212

- Le patrimoine des communes de la Charente-Maritime, éditions Flohic, tome II, p.1146

- Guy Binot, Histoire de Royan et de la presqu'île d'Arvert, p.234

- Guy Binot, Histoire de Royan et de la presqu'île d'Arvert, p.238

- Commémoration de la libération des Mathes, supplément du bulletin municipal n°55, juillet 2015

- Guy Binot, Histoire de Royan et de la presqu'île d'Arvert, p.252

- La presqu'île d'Arvert : des milieux fragiles perturbés par vingt ans d'ouverture au tourisme, article de Pascale Colmou paru dans Noroît, volume 117, année 1983

- Le Club Med lance son village à La Palmyre, article de Guillaume Zambaux paru dans Le Parisien, 14 juin 2003

- Présentation de la zone d'emploi de Saintonge maritime, site de l'ARTLV

- « Treize nouvelles zones d’emploi en Poitou-Charentes », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Beauval, La Palmyre, Amnéville… les zoos préférés des Français , article d'Antoine Boitez paru dans La Croix, 6 août 2014

- Quand été rime avec sécurité, bulletin municipal d'information n°56, décembre 2015, p.24

- « Les émetteurs pour la TNT-HD se dévoilent », sur Degroupnews (consulté le )

- Le Littoral de la Charente-Maritime

- « Déploiement ADSL à La Palmyre », sur Degroupnews (consulté le )

- Une passion découverte par hasard - Historique du zoo de La Palmyre, site Nature en pays d'Arvert

- Le patrimoine des communes de la Charente-Maritime, éditions Flohic, tome II, p.1151

- La réhabilitation de la chapelle votée, article d'Alain Tontale paru dans Sud-Ouest, 7 décembre 2015

- Charente-Maritime, encyclopédie Bonneton, p. 106-107

Voir aussi

Bibliographie

- André Prince, Les Mathes, La Palmyre : histoire et récits, Éditions des indes savantes, 2008.

- Guy Binot, Histoire de Royan et de la presqu'île d'Arvert, Édition du Croît-vif, Paris, 1994.

- Guy Estève, Histoire presque naturelle de la presqu'île d'Arvert, Auto-édition, 2004.