Phare de Cordouan

Le phare de Cordouan est un phare situé à sept kilomètres en mer sur le plateau de Cordouan, à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, estuaire formé par la confluence de la Garonne et de la Dordogne, donnant dans l'océan Atlantique. Il éclaire et sécurise fortement la circulation dans les deux passes permettant l'accès à l'estuaire : la grande passe de l'Ouest, balisée de nuit, qui longe le rivage nord depuis le banc de la Coubre, et la passe sud, plus étroite, et qui n'est pas balisée la nuit[5].

| Coordonnées |

45° 35′ 11″ N, 1° 10′ 24″ O |

|---|---|

| Baigné par | |

| Site | |

| Localisation |

| Construction | |

|---|---|

| Mise en service | |

| Automatisation |

oui (depuis 2006)[2] |

| Patrimonialité | |

| Gardienné |

oui[3] |

| Visiteurs |

oui (période estivale)[1] |

| Hauteur |

67,50 m[1] |

|---|---|

| Surface |

170 150 957 m2 ou 838 798 361 m2 |

| Hauteur focale |

60 m |

| Élévation |

69,70 m[1] |

| Marches |

301 |

| Matériau |

| Lanterne | |

|---|---|

| Optique | |

| Portée | |

| Feux |

2+1 occ., 12 s, secteurs blanc-rouge-vert[4] |

| ARLHS | |

|---|---|

| Amirauté |

D1300 |

| List of Lights | |

| MarineTraffic | |

| NGA |

|

|

|

Il se trouve dans le département de la Gironde, en Nouvelle-Aquitaine, au large de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, près de Royan, et de la pointe de Grave, sur le territoire de la commune du Verdon-sur-Mer, sur lequel il figure à la parcelle no 1 du cadastre.

Construit de la fin du XVIe au début du XVIIe siècle, de 1584 à 1611[1], il est le plus ancien phare de France encore en activité[6]. Appelé parfois le « Versailles de la mer », le « phare des rois » ou encore le « roi des phares », il est le premier phare classé au titre des monuments historiques par la liste de 1862[1].

Le site est la propriété de l'État, représenté par la direction interrégionale de la Mer sud-atlantique[7], dont les services du Verdon veillent à ce que le phare continue à assurer chaque jour sa mission de signalisation maritime et de sécurisation des passes.

La valorisation touristique et le gardiennage du site sont délégués par la direction interrégionale de la Mer depuis au syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde (SMIDDEST), réunissant les départements de la Gironde et de la Charente-Maritime, la région Nouvelle-Aquitaine, la métropole de Bordeaux, la communauté d'agglomération Royan Atlantique, la communauté de communes de l'Estuaire et la communauté de communes de la Haute Saintonge, en étroite collaboration avec l'association pour la sauvegarde du phare de Cordouan[8]. Par ailleurs, depuis émerge une terre aux abords du phare, c'est l'île sans nom.

Depuis , il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO[9].

Construction et mise en service

L'installation de l'abbé Étienne de Saint-Rigauld et du frère prieur Ermenaud pour se retirer du monde sur l'île de Cordouan est attestée dès le Moyen Âge[10] par la charte de Cluny, datée de 1088[11]. Le cartulaire de l'abbaye de la Grande-Sauve daté de 1092[note 1] mentionne que les moines sonnaient une cloche et allumaient un feu en cas de danger pour les marins[note 2].

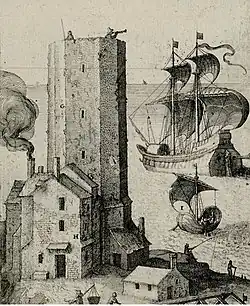

La circulation des navires étant toujours aussi dangereuse dans cette zone au XIVe siècle, le Prince Noir, Édouard de Woodstock, prince d'Aquitaine, prince de Galles et duc de Cornouailles, fils aîné du roi Édouard III d'Angleterre, qui gouverne la Guyenne de 1362 à 1371, ordonne la construction d'un édifice, la tour du Prince Noir[1], au sommet de laquelle un ermite allume de grands feux et prélève un droit de passage sur les navires entrant dans l'estuaire[13] - [14]. Cette tour est vite abandonnée et, deux siècles plus tard, elle est en ruine[15].

À la fin du XVIe siècle, le maréchal de Matignon, gouverneur de Guyenne, se préoccupe à son tour de la sécurité de la navigation dans l'estuaire. Le , en présence de son ami Michel de Montaigne, maire de Bordeaux, il passe commande du phare de Cordouan à l'ingénieur-architecte Louis de Foix[1] - [15]. Ce nouvel ouvrage est qualifié d'« œuvre royale ».

En 1592, le maréchal de Matignon nomme une commission chargée de recevoir les travaux exécutés par l'ingénieur de Loys de Foix. Elle est composée de :

- Loys Baradier, maître des repparations pour Sa Majesté en Guienne ;

- Pierre Hardouyn, maistre des œuvres ; maistre juré des œuvres et fabriques de la ville de Bordeaux ;

- Estienne Arnault, maistre masson ;

- Jaques Guilhermain, maistre architecte ;

- Loys Cothereau, maistre masson ;

- Francoys Gabriel, maistre voyeur en la comté d'Alençon, architecte de Monseigneur le Mareschal de Matignon.

Le rapport de la commission est remis le , estimant à 25 écus la toise de maçonnerie, somme considérable à l'époque[16].

Après avoir consacré dix-huit ans de sa vie et toute sa fortune à la construction du phare, Louis de Foix meurt en 1602, sans voir le bâtiment terminé. Selon une légende du XVIIIe siècle, il aurait été inhumé dans un endroit secret du phare[17]. Les travaux nécessitent l'édification et le maintien en état continuel de défenses en grosses pierres de taille entre-liées de bois tout autour du plateau pour protéger la cité ouvrière. Celle-ci comprend notamment, en dehors des chantiers proprement dits, un four à chaux, des ateliers, une menuiserie, une charpenterie, un charronnage, une forge, des logements pour l'ingénieur et jusqu'à cinquante ouvriers, des magasins de vivres, un chai pour le vin, un moulin à blé, un four à pain, et enfin une écurie pour les six ou sept chevaux qui charrient les matériaux, ainsi qu'une grange pour leur fourrage[15]. Son fils reprend sa succession mais, ruiné, il transmet le flambeau à François Beuscher, ancien conducteur de travaux de Louis de Foix, qui achève son œuvre en 1611, soit vingt-sept ans après la signature du contrat[1].

Lors de sa mise en service, dès sa construction terminée[1], le phare est constitué d'un petit dôme à huit baies fermées de vitraux. Dans un bassin placé sur un piédestal en bronze, on brûle du bois enduit de poix, d'huile et de goudron[1]. La fumée est évacuée par une pyramide creuse de 6,50 m de hauteur. Le feu est situé à 37 m au-dessus des plus hautes mers[1].

Une fois le phare achevé, les défenses n'étant plus entretenues, la mer a rapidement raison de ce qui subsistait de la cité ouvrière, ne s'arrêtant qu'au roc de l'îlot de Cordouan[15].

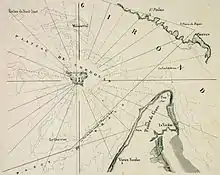

Carte de situation du plateau de Cordouan au XVIIe siècle, à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde.

Carte de situation du plateau de Cordouan au XVIIe siècle, à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde. Représentation de la tour du Prince Noir avant l'édification du phare de Cordouan, vers 1590, par Claude Chastillon.

Représentation de la tour du Prince Noir avant l'édification du phare de Cordouan, vers 1590, par Claude Chastillon. L'îlot de Cordouan après l'édification du phare, vers 1611, avec sur la gauche la tour du Prince Noir et sa chapelle attenante.

L'îlot de Cordouan après l'édification du phare, vers 1611, avec sur la gauche la tour du Prince Noir et sa chapelle attenante..jpg.webp)

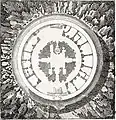

Plan de la base de la tour.

Plan de la base de la tour.

Accès

L'accès n'est pratiquement possible (sauf exceptions) qu'à la mi-marée de jusant (marée descendante) par une poterne. La chaussée en pierre qui se découvre à ce moment-là mène à ladite poterne. Celle-ci est fermée quand la mer est haute au moyen d'une porte à deux vantaux en chêne massif se mouvant sur des pivots en bronze. Les visiteurs sont débarqués de leur embarcation à distance du banc de sable et sont transbordés dans de petits canots à fond plat (genre baleinières armées à l'aviron) : ceux-ci peuvent s'échouer sur le banc de sable du côté de la chaussée dallée. Après avoir franchi les quelque 25 marches en avant et en arrière de la poterne (7 et 18), les visiteurs pénètrent dans la cour intérieure de la plate-forme qu'entourent les logements des gardiens, les salles des machines, et les communs. À la sortie de la voûte de la poterne, des repères sur la maçonnerie, témoignent des hauteurs atteintes par la mer lorsque les vagues sont poussées par les vents de tempête : ainsi le raz-de-marée du où la mer a atteint 8,50 mètres au-dessus du zéro des cartes marines[18].

Histoire du phare et de ses améliorations

.jpg.webp)

En 1645, une violente tempête détruit la pyramide et le dôme ; ce dernier est rétabli en 1664, et le combustible est remplacé par du blanc de baleine. Le soubassement est renforcé entre 1661 et 1664[1].

En 1719, la partie supérieure de la tour est démolie. Elle est reconstruite en 1724 sur de nouveaux plans, dus au chevalier de Bitry, ingénieur en chef des fortifications de Bordeaux.

.jpg.webp)

Le premier feu à réverbères paraboliques voit le jour en 1782, mais le phare se trouve alors en très mauvais état. Les marins déplorent par ailleurs l'insuffisance de la portée du phare, dont le feu n'est pas assez élevé[13]. D'importants travaux de rénovation sont donc nécessaires. Ils sont menés de 1782 à 1790 par l'ingénieur Joseph Teulère, qui suggère de rehausser cette tour de 30 mètres en conservant le rez-de-chaussée et les deux étages[14], et ceci dans le style Louis XVI, dont la sobriété un peu sèche contraste avec la richesse des étages inférieurs, qui ont conservé leur décoration Renaissance.

Puis en 1790, après avoir rehaussé le phare à 60 mètres au-dessus des plus hautes mers, l'ingénieur Teulère met au point le premier feu tournant à réverbères paraboliques. Il est constitué de lampes à huile, ou becs d'Argand, et est manœuvré par une machine construite par Mulotin, horloger à Dieppe. Le combustible est un mélange de blanc de baleine, d'huile d'olive et d'huile de colza[1].

Le premier appareil lenticulaire de Fresnel à système tournant, application de l'invention d'Augustin-Jean Fresnel, est expérimenté à Cordouan en 1823[14]. La lampe à trois mèches concentriques, placée au « plan focal » de l'appareil, est approvisionnée à l'huile de colza au moyen d'une pompe aspirante et refoulante[1].

Sous le Second Empire, des logements pour les gardiens sont aménagés dans le couronnement du rez-de-chaussée[14].

En 1948, l’électrification du phare de Cordouan est réalisée au moyen de deux groupes électrogènes autonomes[1] — on en ajoute un troisième en 1976 — reliés à une lampe de 6 000 W en 110 volts triphasé. Le feu fixe, transformé en feu à occultations avec trois secteurs colorés, est situé à 60,30 m au-dessus des hautes mers.

En 1982, lors de travaux, un chef d'entreprise qui a besoin de pouvoir contacter ses autres chantiers sur le continent fait installer le téléphone, qui demeure ensuite sur place[3].

En 1984, une lampe de 450 W au xénon est installée, mais elle est remplacée trois ans plus tard par une lampe de 2 000 W aux halogènes.

En 2002, le phare de Cordouan est inscrit sur la liste indicative des monuments susceptibles d'être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO[19].

Entre mars et , une cuirasse de béton armé de 70 mètres de long et de 8 mètres de haut est construite autour du flanc sud-ouest du bouclier, afin de mieux le protéger des assauts de la houle d'ouest, qui entraîne des vibrations mettant en danger la structure du phare. Les travaux, réalisés par la société Guintoli et pilotés par la subdivision du Verdon du Centre d'études techniques maritimes et fluviales (CETMEF), ont coûté environ 4,5 millions d'euros, financés par l'État (57,5 %), l'Union européenne (17,5 %), les régions Aquitaine et Poitou-Charentes, les départements de la Gironde et de la Charente-Maritime[20].

En 2006, le phare est automatisé et informatisé. Le CETMEF procède par ailleurs à la rénovation complète des équipements de signalisation maritime, en remplaçant à la fois les groupes électrogènes, l’automate de gestion, les bâtis et moteurs de rotation, le feu et son support. L'ampoule halogène de 2 000 W est remplacée par une nouvelle ampoule halogène métallique (HM) de 250 W, conformément à la doctrine technique en la matière. L’ensemble est mis en service le [2]. Une rénovation importante des toitures du socle du phare est par ailleurs effectuée en 2010 afin de garantir l'étanchéité des toits des locaux abritant les gardiens et les groupes électrogènes[21]. Le phare est en effet le dernier de France à conserver des gardiens malgré son automatisation[17].

En 2011, le phare a 400 ans[22]. Le SMIDDEST, appuyé par la municipalité de Royan, prévoit de nombreux événements entre mars et pour célébrer ce 400e anniversaire, le point d'orgue des manifestations étant fixé au samedi , date de l'anniversaire du phare retenue par les organisateurs et correspondant au premier allumage du phare le [8]. Dans le cadre de la célébration des 400 ans du phare est créée et enregistrée le dans la chapelle du phare l’œuvre polyphonique « Cordouan, Quand j’admire ravi… »[23] du compositeur Jean-Marie Gagez, commande du ministère de l’Écologie, composée sur les paroles du sonnet de l’architecte Louis de Foix gravé dans la chapelle du phare[24].

En 2012, la lumière du phare automatisé est gérée par le service des phares et balises du Verdon-sur-Mer[3]. De 2013 à 2022, le phare fait l'objet d'une restauration complète[3] - [25]. Dix millions d'euros auront été mobilisés[17].

Le , il est annoncé son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO[26].

Caractéristiques techniques

Vue depuis le sommet du phare en direction du nord-est.

Vue depuis le sommet du phare en direction du nord-est. Localisation du phare de Cordouan.

Localisation du phare de Cordouan.

Le phare de Cordouan est une tour blanche haute de 68 mètres, en pierre blanche de Saintonge, d'un diamètre à la base de 16 mètres, placée à 7 km en mer sur le plateau de Cordouan, à égale distance des côtes de la Charente-Maritime et de la Gironde[1].

C'est le dixième phare le plus élevé dans le monde[27], et le troisième en France, après ceux de l'île Vierge et de Gatteville.

Environ 300 pierres de taille ont été extraites des côtes charentaises voisines pour édifier le socle de la tour, et l'on peut encore observer les nombreux fronts de taille sur les rochers à Saint-Palais-sur-Mer, et notamment près de la péninsule dite du Pont du Diable[15] - [note 3].

Au moment de sa construction, le plateau rocheux de Cordouan, jadis appelé « îlot de Cordouan », s'élevait de quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, y compris à marée haute, ce qui a rendu possible la construction de la Tour du Prince Noir, puis du phare en lui-même. Les travaux ont cependant nécessité la pose de défenses contre les flots, la mer attaquant violemment les constructions lors des plus grandes marées et des tempêtes[15]. Aujourd'hui, une telle construction ne pourrait pas être réalisée en bénéficiant des mêmes conditions. En effet, au fil des siècles, le plateau a subi l'érosion rapide provoquée par l'action de la mer[15], et il est désormais sous l'eau la plupart du temps, excepté à marée basse lors des vives-eaux, ce qui en fait d'ailleurs une zone dangereuse pour la navigation maritime ou de plaisance au large de l'estuaire[5].

La diminution du plateau rocheux explique principalement la vulnérabilité accrue de la structure et les travaux entrepris en 2005 sur le bouclier. En effet, au moment de sa construction, les vagues ne pouvaient pas atteindre l'édifice, ce qui est bien différent aujourd'hui. Les travaux sur le bouclier auront ainsi duré plus de six mois, car les quarante ouvriers ne pouvaient travailler que pendant les marées basses, soit environ quatre heures par jour[20].

Son feu est situé à 60 mètres de hauteur[1]. Il est produit par une lampe aux halogénures métalliques[28] de 250 watts[2] : les extinctions périodiques sont programmées électroniquement, ce qui a permis de supprimer le cache et le mécanisme de rotation. Sa portée est de 22 milles marins pour le secteur blanc et de 18 pour les secteurs rouge et vert. C'est un feu à occultations (2 et 1) en douze secondes[4] :

- secteurs[1] :

- blanc de 14° à 126°

- vert de 126° à 178,5°

- blanc de 178,5° à 250°

- blanc atténué de 250° à 267°

- rouge atténué de 267° à 294,5°

- rouge de 294,5° à 14°

Description des aménagements

La base de la tour : le phare a été construit sur un socle rocheux, une cuirasse entoure celui-ci pour le protéger de l'assaut des vagues. Sept marches permettent d'accéder à la porte des marées. Un escalier de dix-huit marches permet alors d'accéder à la cour intérieure et au rez-de-chaussée du phare. Datant de la construction du phare, une cave permet de recueillir l'eau de ruissellement de la tour dans deux citernes de 12 m3. Cette eau est décantée et lorsqu'elle déborde, elle est « presque potable » et alimente ensuite le circuit d'eau courante du phare[3].

La tour comporte six étages :

- au rez-de-chaussée, un portail monumental donne accès au vestibule dont le sol est constitué de dalles de pierre de Barsac, d'où part un escalier de 301 marches pour accéder au sommet du phare (huit marches supplémentaires mènent à la lanterne et sont inaccessibles aux visiteurs) ;

- au premier étage se trouve l'appartement dit « appartement du Roi », bien qu'aucun roi ne soit jamais venu y séjourner[17]. Il ne fut aménagé qu'en 1664 par Colbert, le ministre de Louis XIV. C'est une pièce voûtée, équipée d'une vraie cheminée, pavée de marbre gris de Sainte-Anne et de marbre noir de Belgique[29], décorée de pilastres aux monogrammes de Louis XIV et de la reine Marie-Thérèse ;

- au deuxième étage se trouve la chapelle, qui est la pièce la plus majestueuse du phare. Elle est surmontée d'une voûte percée de huit baies richement ornées et pavée du même marbre que l'appartement du Roi et que la salle des Girondins[29]. Les deux vitraux, réalisés au moment de la construction de la chapelle et très abîmés, ont été remplacés et posés le . Chaque année, des bénédictions nuptiales et des baptêmes y sont célébrés[30]. Le premier sacrement du mariage inscrit sur le registre de Notre-Dame-de-Cordouan y a été prononcé le par l'abbé Slaiher[31]. Le phare de Cordouan est le seul au monde à disposer d'une chapelle consacrée[17] ;

- le troisième étage s'ouvre sur une grande salle lumineuse, dite « salle des Girondins » ou « salle des Bordelais», pavée de marbre gris de Sainte-Anne et de marbre noir de Belgique[29]. C'est le premier niveau issu des travaux de surélévation du phare menés par Joseph Teulère, depuis lequel on peut observer l'architecture complexe de la tour et du large escalier qui mène à la lanterne ;

- le quatrième étage sert de palier, il porte le nom de « salle des contrepoids »[14] ;

- le cinquième est aussi un palier, on y trouve la poulie ayant servi à lever le combustible par les orifices circulaires. La pièce porte le nom de « salle des lampes »[14] ;

- entre le cinquième et le sixième se trouve la chambre de quart ou « salle des veilles »[14], recouverte d'un parquet de chêne, qui était autrefois garnie de deux lits avec alcôves pour l'usage des gardiens ;

- au sixième, enfin, se trouve la lanterne. Avant l'électrification en 1948, on y montait les combustibles au moyen d'une poulie, par les orifices d'environ un mètre de diamètre percés au centre de chaque étage du phare.

Présence humaine

Le phare de Cordouan est entré en service en 1611 et, depuis cette date, des générations de gardiens s'y sont succédé.

Le phare de Cordouan a été le dernier phare français habité par des gardiens[32] - [33]. Effectuant des roulements parmi une équipe de trois personnes (14 jours au phare, 11 jours de repos, 7 jours au phare, 6 jours de repos), les deux gardiens présents sur le phare s'occupaient essentiellement de l'entretien, du nettoyage, et de l'accueil des visiteurs venus en bateau des côtes charentaises ou girondines[32]. Le monument historique accueille en effet environ 24 000 visiteurs (2020) chaque année (d'avril à octobre), mais seulement trente peuvent être présents au même moment dans les parties supérieures de l'édifice[20] - [17] - [14].

Les gardiens résidaient dans les locaux circulaires présents dans la cuirasse du phare, qui comportent plusieurs chambres aménagées ainsi qu'une cuisine[34].

Malgré l'automatisation totale du phare en 2006[2], le gardiennage s'est poursuivi sans discontinuer jusqu'à . Après le départ définitif, le [35] - [36], des gardiens de l’État, qui est propriétaire du site, le gardiennage est assuré par le syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde (SMIDDEST)[8] - [3]. Selon l'association pour la sauvegarde du phare de Cordouan, une présence sur le site est en effet nécessaire pour assurer l'entretien du phare et éviter les actes de vandalisme[32] - [37]. Depuis 2012, les nouveaux gardiens, toujours par deux, assurent un rôle de maintenance à longueur d'année et de guide touristique pendant la saison estivale, alternant des « phases de quinze jours en mer puis quinze jours à terre, suivies d'une semaine en mer et une semaine à terre »[3].

- Le phare de Cordouan

Le phare en 1883.

Le phare en 1883..JPG.webp) Le phare.

Le phare..JPG.webp) Plan de situation.

Plan de situation..JPG.webp) Inscription des travaux de restauration de 1860.

Inscription des travaux de restauration de 1860..JPG.webp) L'escalier hélicoïdal.

L'escalier hélicoïdal..JPG.webp) Le bureau.

Le bureau..JPG.webp) Détail des maçonneries.

Détail des maçonneries..JPG.webp) Locaux situés dans le couronnement.

Locaux situés dans le couronnement..JPG.webp) L'autel de la chapelle.

L'autel de la chapelle..JPG.webp) La salle des rois.

La salle des rois..JPG.webp) Buste de Charles-François Beautemps-Beaupré dans la salle des rois.

Buste de Charles-François Beautemps-Beaupré dans la salle des rois. Vu par Charles Mercereau

Vu par Charles Mercereau

Notes et références

Notes

- La fondation du prieuré Saint-Nicolas à Royan comme ermitage clunisien (dépendant de l'abbaye de La Sauve-Majeure) bénéficie du témoignage d'« Etienne, abbé et ermite de l'île de Cordouan » dans le cartulaire de la Grande-Sauve daté de 1092[12].

- Cette indication n'est plus attestée dans les sources ultérieures.

- D'après le panneau d'information de l'office de tourisme de Saint-Palais-sur-Mer, « environ 300 pierres de taille en ont été extraites à la fin du XVIe siècle pour la construction du phare de Cordouan, situé au milieu de l'estuaire de la Gironde ». Il est par ailleurs précisé qu'« on peut encore distinguer de nombreux fronts de taille tant sur la péninsule du pont-du-Diable que sur la côte avoisinante ».

Références

- Notice no PA00083858 et Notice no IA33001224, base Mérimée, ministère français de la Culture, consultées le .

- Rapport d'activité du CETMEF, année 2006, page 12.

- Jean-Luc Éluard, « Vingt-quatre heures dans la vie d'un phare », Le Mag no 228, supplément à Sud Ouest, 13 août 2016, p. 4-11.

- Page personnelle dédiée au phare de Cordouan.

- Cartes marines 7425 et 7426 éditées par le SHOM.

- Faille 1993.

- « Phare de Cordouan (site officiel) », sur phare-de-cordouan.fr, (consulté le ).

- Dossier de presse du SMIDDEST consacré aux 400 ans du phare.

- « Le phare de Cordouan inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco », sur lefigaro.fr, (consulté le ).

- « Un site religieux », sur cordouan.culture.fr.

- Charte de Cluny, 1088, conservée à la bibliothèque nationale de France, coll. Bourgogne, tome 79, 178a.

- Cartulaire de la Grande-Sauve, 1092, manuscrit Ms769, vol. 2, p. 229, conservé à la bibliothèque municipale de Bordeaux.

- Le phare de Cordouan, Planète travaux Publics.

- Alice Brouard, « Cordouan, le Versailles de la mer », Le Figaro Magazine, , p. 64-67 (lire en ligne).

- Étienne Glouzot, Un voyage à l'île de Cordouan au XVIe siècle, in Bibliothèque de l'École des chartes, volume 66, no 66, 1905, [lire en ligne], p. 401-425.

- Charles Braquehaye, « Le château, la chapelle funéraire et le mausolée des ducs d'Épernon à Cadillac », sur gallica.bnf.fr, Société archéologique de Bordeaux, t. 10, (consulté le ), p. 134-135.

- Cyril Hofstein, « Cordouan / Gironde. Avec les derniers gardiens de phare », Le Figaro Magazine, , p. 52-59 (lire en ligne).

- J.-Fernand Lanoire, Le Phare de Cordouan pour les touristes, Imprimerie Delmas, 1953.

- Proposition d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, soumise le 1er février 2002.

- Rafaële Brillaud, « Cordouan, chantier phare », Libération, (lire en ligne).

- « Une couronne étanche pour le roi des phares », Le Journal du Médoc, (lire en ligne).

- (fr) « Bon anniversaire au phare de Cordouan », Sud Ouest, (lire en ligne).

- [vidéo] Jean-Marie Gagez, Cordouan, musique pour la chapelle du phare sur YouTube.

- Les inscriptions de la chapelle.

- France 3, « Réouverture du phare de Cordouan », (consulté le ).

- « Le phare de Cordouan inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco », sur LEFIGARO (consulté le ).

- The Tallest Lighthouses, Rowlett, Russ. The Lighthouse Directory. University of North Carolina at Chapel Hill.

- « Le phare de Cordouan – Un système technique en évolution », sur cordouan.culture.fr, ministère de la Culture (consulté le ).

- Renseignements fournis par le Président de l'association de sauvegarde pour le phare de Cordouan - M. Jean-Marie Calbet en date du 14 mars 2012.

- Jacques Peret et Christophe Gauriaud, Cordouan, sentinelle de l'estuaire, La Crèche, Geste éditions, , 139 p. (ISBN 978-2-84561-322-5), Une chapelle royale, pages 49-50.

- (fr) « Les mariés du phare de Cordouan », Sud Ouest, (lire en ligne).

- (fr) Adeline Fleury, « Dernières gardes à Cordouan », Le Journal du dimanche, (lire en ligne).

- Grande Relève du phare de Cordouan : départ des derniers gardiens des Phares et Balises.

- Propos échangés avec les gardiens du phare en août 2009.

- « Bon anniversaire, Cordouan ! », Le Journal du Médoc, (lire en ligne).

- « Journal de l’association pour la sauvegarde du phare de Cordouan »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) no 2, février 2012.

- Propos échangés avec Christian Hugon, ancien conseiller municipal de la commune.

Voir aussi

Bibliographie

- Bernard Forest de Bélidor, « Chapitre VIII. Section 3. Description de la Tour de Cordouan », dans Architecture hydraulique - Seconde partie, t. 2, Paris, Charles-Antoine Jombert, (lire en ligne), p. 151-155, Planche XVIII, Planche XIX

- Léonce Reynaud, Mémoire sur l’éclairage et le balisage des côtes de France, Paris, Imprimerie impériale, (lire en ligne), p. 7, 43-45, 59, 155, 167, 170, 172, 230-232, 351, 352, 367, 373, 381

- Philippe Tamizey de Larroque, « Louis de Foix et la Tour de Cordouan », Revue de Gascogne, t. V, , p. 329-343, 425-438 (lire en ligne)

- Gustave Labat, Documents sur la ville de Royan et la tour de Cordouan 1622-1789, t. 1-2, Bordeaux, Imprimerie G. Gounouilhou, (lire en ligne)

- Gustave Labat, Documents sur la ville de Royan et la tour de Cordouan 1481-1799, t. 3, Bordeaux, Imprimerie G. Gounouilhou, (lire en ligne)

- Gustave Labat, Documents sur la ville de Royan et la tour de Cordouan 1582-1803, t. 4, Bordeaux, Imprimerie G. Gounouilhou, (lire en ligne)

- Gustave Labat, Documents sur la ville de Royan et la tour de Cordouan 1786-1789, t. 5, Bordeaux, Imprimerie G. Gounouilhou, (lire en ligne)

- Émile Allard, Les phares : histoire, construction, éclairage, Paris, J. Rothschild éditeur, (lire en ligne), Phare de Cordouan, planches 5, 6 et 7

- Gustave Labat, Documents sur la ville de Royan et la tour de Cordouan, 1884-1901, 5 volumes (lire en ligne)

- Alexis de Gourgues, « Réflexions sur la vie et le caractère de Montaigne, publiées à l'occasion d'un manuscrit d'éphémérides de sa famille, conservé à Bordeaux par M. O. de la Rose. Pièces justificatives : Copie du contrat pour la tour de Cordouan passé avec Me Louis de Foix », dans Recueil des actes de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, 1855, 17e année, p. 530-545 (lire en ligne)

- Étienne Glouzot, Un voyage à l'île de Cordouan au XVIe siècle, p. 401-425, Bibliothèque de l'École des chartes, année 1905, no 66 (lire en ligne)

- René Crozet, « Le phare de Cordouan », Bulletin Monumental, t. 113, no 3, , p. 153-171 (lire en ligne)

- (en) David Alan Stevenson, The World's Lighthouses Before 1820, Oxford University Press, , 310 p.

- Jean Guillaume, « Le phare de Cordouan, merveille du monde et monument monarchique », Revue de l’art, no 8, , p. 33-52

- René Faille, Les trois plus anciens phares de France : Cordouan, Les Baleines, Chassiron, La Rochelle, Paris, Éditions Quartier Latin,

- Association pour la sauvegarde du phare de Cordouan, Le Verdon-sur-Mer : Gironde, France : porte de l'Aquitaine, phare de Cordouan, Le Verdon-sur-Mer,

- René Faille, Cordouan, les Baleines, Chassiron, Éditions Patrimoines et médias, , 255 p. (ISBN 978-2-910137-02-1)

- Philip Plisson et René Faille, La route des quatre phares : Cordouan, les Baleines, Chassiron, la Coubre, Éditions Pêcheur d'images, , 60 p. (ISBN 978-2-909292-74-8)

- Esteban Castañer Muñoz, « L'exhaussement du phare de Cordouan : un chantier des lumières (1786-1789) », Bulletin monumental, Société française d'archéologie, t. 164, no 2, , p. 187-194 (lire en ligne)

- Jacques Péret et Christophe Gauriaud, Cordouan, sentinelle de l'estuaire, La Crèche, Geste éditions, , 139 p. (ISBN 978-2-84561-322-5)

- Jacques Péret, « Sécuriser l'estuaire de la Gironde du XVIe siècle au XVIIIe siècle : une mission impossible ? », dans Risque, sécurité et sécurisation maritimes depuis le moyen âge, Revue d'histoire maritime, Presses de l'Université Paris Sorbonne, Paris, 2008 (ISBN 978-2-84050-590-7) ; p. 163-176.

- Marc Saboya, « Phare de Cordouan », Le festin hors-série. La Gironde en 101 monuments, , p. 26-27 (ISSN 1143-676X)

- Jacques Péret, « Images et représentations de Cordouan, le « plus beau phare du monde », XVIe-XXe siècle », dans Sylviane Llinares, dir., Avec vue sur la mer, 132e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Arles, 2007, Paris, CTHS, Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, 2011, p. 119-129. [lire en ligne]

- Jean-Pierre Alaux, Cordouan : le Versailles des mers, Bordeaux, Elytis, , 96 p. (ISBN 978-2-35639-074-5)

- Frédéric Chassebœuf, Cordouan : roi des phares, Éditions Bonne anse, , 92 p. (ISBN 978-2-916470-19-1)

- Alexandrine Civard-Racinais, Visiter le phare de Cordouan, Éditions Sud Ouest, , 32 p. (ISBN 978-2-8177-0146-2)

- Jean-Paul Eymond, Les 301 marches de Cordouan, ma vie de gardien de phare, Éditions Sud Ouest, , 208 p. (ISBN 978-2-8177-0234-6)

- Francis Dreyer (préf. Pascal Griset), Éclairer la mer. Les optiques de phares et leurs constructeurs, Rennes, Presses universitaires de Rennes, , 310 p. (ISBN 978-2-75354996-8)

- Élodie Bertrand et Vincent Guigueno, « Financer les phares en France et en Angleterre : l’exemple de Cordouan », dans Le financement des infrastructures de transport XVIIIe siècle-début du XXe siècle, Paris, Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, coll. « Histoire économique et financière - Ancien Régime », (ISBN 978-2-11129431-8, lire en ligne), p. 243-260

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à l'architecture :

- « Site officiel du phare de Cordouan » : site du SMIDDEST, actualités et informations pratiques

- « Culture.fr : le phare de Cordouan » : « visite virtuelle », « expérience immersive 3D en temps réel ». Édité par le ministère de la culture et de la communication.

- « Exposition virtuelle du phare de Cordouan » sur le site des Archives départementales de la Gironde.

- « Le phare de Cordouan » [archive du ], sur le Guide du littoral de Gironde

- « Association pour la sauvegarde du phare de Cordouan »

- Registres des procès-verbaux de séances de la Commission des phares sur la salle des inventaires virtuelle des Archives nationales

- Les Archives nationales conservent, sous la cote CP/F/14/17515/7, 27 plans du phare de Cordouan datant de 1822 à 1861.