Pelote basque

La pelote basque (en basque : Euskal pilota) regroupe plusieurs jeux de balle issus du jeu de paume. Dans la plupart des spécialités, le jeu consiste à envoyer, de volée ou après un rebond, la pelote sur un mur principal, nommé fronton, afin qu'elle retombe sur l'aire de jeu nommée cancha. Le point continue jusqu'à ce qu'une équipe commette une faute (falta) ou n'arrive pas à relancer la pelote avant le deuxième rebond.

La pelote est un jeu universel, legs d'autres civilisations, que les Basques ont adapté et transformé avec leurs propres caractéristiques. Déjà évoquée dans la mythologie ou sur des stèles funéraires, pratiquée depuis des siècles dans des zones de jeux situées en montagne, la pelote basque s'inspire au XVIIe siècle du jeu de paume pour y apporter de nombreuses modifications et créer de nouvelles et nombreuses spécialités. Face à face ou contre un mur, en intérieur ou en extérieur, à main nue ou utilisant divers instruments, l'introduction du caoutchouc dans la fabrication des pelotes, progressivement, les innovations vont faire émerger les particularités et les règles de la pelote basque actuelle. Vers la fin du XIXe siècle, une pelote basque spectacle avec des pilotaris professionnels naît et côtoie jusqu'à ce jour, la pelote basque traditionnelle, toujours active sur les frontons.

La Fédération internationale de pelote basque (FIPB) reconnaît douze spécialités[1], tandis que la Fédération française de pelote basque (FFPB) en reconnaît actuellement vingt-deux[2]. Parmi les plus connues on trouve la main nue, souvent considérée comme la plus noble, le grand chistera (nommée cesta punta quand elle est pratiquée en jaï-alaï), considéré comme la plus spectaculaire, ou la paleta gomme pleine (appelée couramment pala), la plus accessible techniquement et financièrement et donc la plus pratiquée de part et d'autre des Pyrénées.

La pelote basque se pratique principalement dans le sud-ouest de la France métropolitaine et dans le nord de l'Espagne, mais aussi dans de nombreux pays ayant connu une forte immigration basque. Elle est reconnue par le ministère des sports français comme une discipline de haut niveau pour la période 2009-2013[3].

Les terrains de jeu

L'aire de jeu ou cancha, correspondant à la surface de jeu, est délimitée au sol par des lignes. Le mur sur lequel doit être envoyé la pelote, dans le cas des jeux indirects, est appelé frontis. Les terrains de jeu où se pratiquent la pelote basque peuvent prendre des formes et des dimensions très variées selon leur situation géographique et la date de leur construction.

L'installation la plus fréquemment rencontrée au Pays basque français est le fronton place libre (nommé simplement fronton en français et plaza en basque) alors qu'au Pays basque espagnol, les frontons mur à gauche sont les plus répandus (appelés simplement frontón en espagnol et pilotaleku, « lieu de la pelote », en basque). Des deux, seul le fronton espagnol est reconnu par la Fédération internationale de pelote basque (FIPV). La pelote basque se joue également en trinquet, terrain couvert et fermé, plus souvent côté français. En effet, le trinquet est directement hérité de la salle de jeu de paume français dans laquelle une partie du toit (tambour) a été enlevé pour dégager le frontis. Exporté en Argentine, le trinquet argentin diffère légèrement des trinquets européens car une autre partie du tambour a été supprimée pour dégager le mur du fond, ou mur de rebot (de l'espagnol rebote, « rebond »). C'est sa forme qui a été choisie par la FIPV pour la pratique de la pelote internationale. Le trinquet de la Cavalerie, construit en 1929 à Paris, a été une des premières répliques de trinquet argentin en France. Le fronton argentin (frontón argentino), entre mur à gauche et trinquet, ou le fronton cubain (frontón cubano), mur à gauche très court, sont encore d'autres variantes.

_fronton_avec_vue_sur_le_Chapeau_de_Gendarme.JPG.webp) Fronton place libre à Licq-Athérey.

Fronton place libre à Licq-Athérey. Jaï-alaï à Pau.

Jaï-alaï à Pau. Trinquet à Ondres.

Trinquet à Ondres.

Matériel et équipement

Tenue du pelotari (joueur de pelote)

Lors des tournois, le pelotari est vêtu d'un pantalon blanc et d'un polo à col aux couleurs du club. Le port des lunettes de protection dans les spécialités de pala, paleta, frontenis et xare, et d'un casque pour les spécialités jouées en intérieur avec pelote de cuir - à l’exception de la main nue - sont obligatoires.

Les pelotes

La pelote est la balle utilisée pour les jeux de pelote basque. Il en existe de différentes tailles, poids et compositions qui varient selon la discipline pratiquée.

La pelote est constituée d'un noyau en buis de 20 à 36 mm de diamètre (1). Il est entouré d'un fil élastique (2) (main nue française, paleta, pala place libre, joko garbi ou grand chistera), pour constituer le noyau dont le poids est réglementé selon le jeu et l'âge des joueurs. Ce noyau peut-être aussi en latex (3) : cesta punta, xare, pala corta, remonte.

Un fil de pure laine vierge (4) est ensuite enroulé en contrôlant scrupuleusement son tassement tout au long du processus de fabrication. Un réseau de fil de coton (5) est cousu en surface pour maintenir la laine et éviter qu'elle ne regonfle. Des « huit » en peau de chèvre (6) sont découpés et cousus ensemble à la main (7) en 1 ou 2 couches. Ces « huit » sont taillés dans du parchemin (cuir non tanné) pour la cesta punta, le xare ou le remonte[4].

1. Pelote : noyau de buis.

1. Pelote : noyau de buis. 2. Pelote : buis et fil de latex.

2. Pelote : buis et fil de latex. 3. Pelote : noyau de latex.

3. Pelote : noyau de latex. 4. Pelote : noyau entouré de fil de laine.

4. Pelote : noyau entouré de fil de laine. 5. Pelote : fil de coton.

5. Pelote : fil de coton. 6. Pelote : peaux.

6. Pelote : peaux. 7. Pelote : couture des peaux.

7. Pelote : couture des peaux. 8. Pelote grand gant.

8. Pelote grand gant.

Dans certains cas cette différence se fait dans une même discipline en fonction de la catégorie : de poussin à senior. La dimension de la pelote est réglementée très précisément : elle varie de 5 à 10 centimètres de diamètre ; son poids va de 52 à 230 grammes.

Les instruments de jeu

Les gants en cuir

Les gants en cuir existaient pour se protéger la main au jeu de paume. L'utilisation de gants allongés prenant déjà un peu la forme du chistera est antérieure à ce dernier. Les premières traces écrites remontent au début du XIXe siècle.

La forme et la taille des gants varient en fonction de la discipline, de la morphologie du joueur ou encore de sa place dans le jeu (avant ou arrière). L'artisan choisit ses dépouilles de vachettes à l'abattoir pour obtenir les peaux les plus adaptées à la fabrication des gants. Il prépare ses peaux lui-même. Après humidification, la peau est tendue sur une forme de bois, copie de gants anciens. Trois couches sont successivement posées en respectant des périodes de séchage intermédiaires. Elles sont ensuite cousues avec un fil tressé, poissé à la main et terminé à une extrémité par une soie de sanglier permettant de le passer dans les trous préparés dans l'épaisseur de peau. Le gant proprement dit est ensuite cousu à l'arrière du panier. L'intérieur de ce panier est ciré pour permettre à la pelote de bien glisser pendant le jeu.

Dans tout le Pays basque, trois personnes seulement fabriquent les gants de pasaka et de laxoa, également utilisés par les cordiers au rebot. Deux d'entre eux, âgés de plus de 70 ans résident en Espagne et le troisième réside en France, à Saint-Jean-de-Luz.

Les gants en osiers ou chisteras

Un chistera est un panier (xister en basque et cesta en espagnol) en osier fixé à la main du joueur par un gant en cuir.

Il fut inventé en 1857 par Jean Dithurbide (dit Gantxiki) à Saint-Pée-sur-Nivelle[5] pour remplacer les lourds gants de cuir d’origine, utilisés pour attraper et renvoyer les pelotes. Plus léger, le chistera permet d’envoyer la pelote plus loin et fatigue moins le bras. Un atelier de fabrication s’est ouvert à Ascain et les chisteras font leur apparition en partie à Espelette en 1862. Depuis 1887, à Bayonne, puis Anglet, la famille Gonzalez, de père en fils, continue de façonner et tresser, à la main, des chisteras de châtaignier et d’osier. Ils sont les seuls fabricants côté français alors qu'on compte une vingtaine de fabriques côté espagnol. On distingue actuellement trois types de chisteras selon leur taille et leur profondeur.

- Le chistera joko garbi - petit gant - petit chistera : petit chistera au panier peu profond, la pelote doit être réceptionnée et renvoyée sans être arrêtée. Si la pelote est conservée dans le chistera, il y atxiki, c'est une faute. La pelote ne doit pas non plus rebondir dans le chistera : le kask kask, bruit dû au rebond, est assimilable au berjes (faute quand un joueur touche du corps la pelote avant de la frapper ou après l'avoir frappée). Le jeu se nomme joko garbi, ce qui signifie « jeu propre/pur » en basque, quand il se joue en fronton mur à gauche de 36 m ou en place libre. Ce type de gant est aussi utilisé par trois joueurs de chaque équipe au rebot tandis que les cordiers sont équipés de gants en cuir.

- Le grand chistera - grand gant - cesta punta en espagnol : chistera à grand panier, le pelotari peut arrêter la pelote, faire quelques pas avant de la relancer, le tout dans un même mouvement. Si le temps est jugé trop long ou la prise d'élan trop importante, il y a faute. Si la pelote rebondit dans le chistera après la réception au-delà des côtes latérales ou de la poche de rétention, il y a faute (pumpa). Contrairement au petit gant, la réception se fait sur la pointe (en espagnol, punta) du panier (en espagnol cesta). En France, le jeu se nomme grand chistera quand il est joué en place libre et cesta punta quand il est joué en jaï-alaï (fronton mur à gauche long).

- Le chistera de remonte : chistera typique espagnol à panier peu profond (comme le joko) mais plus long. Il y a une petite différence au niveau des matériaux utilisés, de l'osier pour le joko et le grand chistera, du rotin pour le remonte. Il est utilisé en jaï-alaï uniquement en Espagne.

Fabrication d'un grand chistera

La fabrication des chistera *

| |

| Domaines | Pratiques sportives Jeux |

|---|---|

| Lieu d'inventaire | Nouvelle-Aquitaine Pyrénées-Atlantiques Pays basque Ciboure La Bastide-Clairence Saint-Jean-de-Luz |

| * Descriptif officiel Ministère de la Culture (France) | |

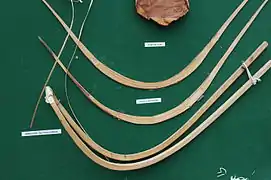

La naissance d'un chistera commence en lisière de forêt par le choix très strict des pièces de châtaignier de 8 cm de diamètre environ, coupées à la lune descendante pour une meilleure souplesse et mises à sécher. Le châtaignier est une essence de bois qui allie souplesse, solidité et résistance aux insectes. Les meilleures parties longitudinales sont prélevées en évitant le cœur du bois et l'aubier. Un travail de cintrage et de calibrage créé l'armature du chistera. La fabrication du chistera est inscrit à l'inventaire Français du patrimoine culturel immatériel.

Les côtes qui donneront la forme à la coque, sont taillées en lanières, dans des tiges préalablement cintrées de châtaignier et rabotées pour obtenir la forme et la taille qui diffèrent selon la place qu'elles occupent. Elles sont en nombre impair (une lame centrale et six paires de lames latérales) pour que les éclisses d'osier se croisent lors du tressage. La forme de la coque est ainsi précisément adaptée à la morphologie du joueur et à son style de jeu.

Avant le tressage, les éclisses d'osier sont soigneusement calibrées en largeur à l'aide d'un rabot de gabarit, et en épaisseur en passant sous une lame retournée. Les éclisses sont humidifiées pour avoir la souplesse nécessaire lors du tressage qui peut demander 10 à 12 heures de travail et l'utilisation de 100 à 140 éclisses. Pour chaque chistera, il faut compter 20 à 25 heures de travail, réparties sur les différentes saisons de l'année pour aboutir à une pièce unique d'un gant de joko garbi ou d'un grand chistera au creux plus prononcé[6].

Grand chistera, armature en châtaignier.

Grand chistera, armature en châtaignier. Cintrage et calibrage pour armature.

Cintrage et calibrage pour armature. Tressage et tissage.

Tressage et tissage. Tressage et tissage.

Tressage et tissage. Le gant de cuir.

Le gant de cuir.

Les palas et paletas

La fabrication des palas *

| |

| Domaines | Pratiques sportives Jeux |

|---|---|

| Lieu d'inventaire | Nouvelle-Aquitaine Pyrénées-Atlantiques Pays basque Ciboure La Bastide-Clairence Saint-Jean-de-Luz |

| * Descriptif officiel Ministère de la Culture (France) | |

Les palas et paletas sont des raquettes en bois permettant de frapper la pelote. Elles sont les descendantes des battoirs et triquets utilisés au jeu de paume. Il en existe plusieurs types, se différenciant par la forme, les dimensions et le poids.

- La paleta gomme creuse - paleta gomme argentine - baline - (paleta goma - paletón - paleta pelota - pala ancha en espagnol) : la plus large, son poids peut aller de 400 à 500 g ; elle sert à frapper une pelote en gomme creuse de 40 g caractérisée par un grand rebond. On y joue en trinquet et en mur à gauche de 30 m.

- La paleta gomme pleine - paleta gomme espagnole - pala - pala ancha - (pala - paleta goma maciza en espagnol) : un tout petit peu plus étroite et plus épaisse elle pèse entre 400 et 500 g également. On utilise une pelote de gomme pleine de 55 g, beaucoup plus dure et dont le rebond dépend de la gomme utilisée. Un point de couleur indique la longueur du rebond comme au squash (blanc : très court ; jaune : moyen ; vert : long ; bleu : très long ; rouge : très très long). On y joue en trinquet et en mur à gauche de 36 m et en place libre.

Il est à noter que le terme pala ancha est utilisé pour les deux types de paleta gomme, peut-être plus souvent pour la paleta gomme pleine en France.

- La paleta cuir - (paleta cuero en espagnol) : raquette plus épaisse et moins large que la pour les paletas gomme, elle pèse entre 500 et 600 g et se joue avec une petite pelote en cuir de 52 g dont 15 g environ de latex. Le jeu est très rapide ce qui rend le jeu très dynamique et les échanges moins longs. On y joue en trinquet et en mur à gauche de 36 m et en place libre.

- La grosse pala : encore un peu plus lourde, épaisse et étroite, elle ressemble à une massue et pèse entre 600 et 800 g. La pelote en cuir est plus grosse et pèse 100 g en place libre (dont 30 g de latex), le jeu se nomme alors grosse pala, et 85 à 90 g en mur à gauche (dont 28 g de latex), le jeu se nomme alors pala corta.

- La pala larga : toujours plus longue et plus lourde, environ 900 g, pour frapper une pelote de 105 à 110 g, on y joue en jaï-alaï, uniquement en Espagne.

Paleton (paleta gomme creuse).

Paleton (paleta gomme creuse). Pala pleine (paleta gomme pleine).

Pala pleine (paleta gomme pleine). Pala turbo (paleta gomme pleine).

Pala turbo (paleta gomme pleine). Paleta cuir.

Paleta cuir.

Le xare

La fabrication du xare *

| ||

Ancien tissage | ||

| Domaine | Savoir-faire | |

|---|---|---|

| Lieu d'inventaire | Nouvelle-Aquitaine | |

| * Descriptif officiel Ministère de la Culture (France) | ||

Le xare est une sorte de raquette dont le tamis est souple. Bien qu'originaire du Pays basque c'est en Amérique du Sud qu'il s'est développé avant de revenir en Europe. Les Argentins ont modifié la façon de tisser le filet afin de mieux centrer la pelote et de gagner en précision. Le xare est aussi appelé raquette argentine ; il se joue exclusivement en trinquet. la fabrication du xare est une pratique reconnue par le ministère de la culture et inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France depuis 2013[7].

Xare - Tissage actuel.

Xare - Tissage actuel.

La raquette de frontenis

La raquette de frontenis est une simple raquette de tennis dont le cordage est renforcé compte tenu de la dureté de la pelote.

Les protections

Les pelotes pouvant atteindre des vitesses très élevées (300 km/h en cesta punta), les joueurs sont munis de casques et/ou de lunettes afin de protéger la tête de tout impact avec la pelote.

Les spécialités

À chaque instrument correspond une spécialité de la pelote basque, qui porte généralement le nom de l'instrument utilisé. Par exemple, on appelle xare la spécialité de la pelote basque se jouant avec l'instrument du même nom ; idem pour grand gant (ou grand chistera).

Rebot

Comme à longue paume, le rebot se joue en plein air sur un fronton en place libre, plat d’environ 100 m de long et de 17 à 20 m de large. Il oppose deux équipes de cinq joueurs qui se font face de part et d’autre d’une ligne tracée à 35 m du mur de rebot (fronton), délimitant ainsi deux camps inégaux. Entre le fronton et la ligne se tiennent les défenseurs. Au-delà de la ligne, les attaquants prennent place dans le grand espace, limité parfois par un mur de fond. Les joueurs équipés d'un petit chistera (de joko garbi) ou d’un gant de cuir (de pasaka) doivent empêcher les adversaires de rattraper la pelote ou de la renvoyer dans les limites du terrain pour marquer des points. La partie se joue en 13 jeux et le décompte des points (15, 30, 40 et jeu) est issu du jeu de paume, proche de celui du tennis. L'engagement se fait au centre du terrain de jeu par le rebond de la pelote sur un guéridon en bois à 3 pieds, suivi d'un service à main nue. La variante du rebot est inscrite à l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France.

_Pelota%252C_le_mur_de_fond%252C_Match_de_rebot_Hasparren-Anglet.JPG.webp) Rebot, le mur du fond et le grand espace .

Rebot, le mur du fond et le grand espace ._Rebot_(pelota)._L'engagement_se_fait_%C3%A0_main_nue.JPG.webp) Le service par rebond et à main nue .

Le service par rebond et à main nue ._le_fronton%252C_match_de_rebot_Hasparren-Anglet.JPG.webp) Le fronton vers où se dirige le service de la pelote.

Le fronton vers où se dirige le service de la pelote.

Pasaka

Jeu direct dérivé de la courte paume, il se pratique en trinquet avec un filet médian à 1,20 mètre de hauteur, séparant deux équipes composées de deux joueurs chacune. La pelote est envoyée, à l'aide d'un gant en cuir, par un coup glissé instantané. Les effets et l'utilisation des murs chicanes en font un véritable jeu de billard. Le décompte des points est identique à celui du rebot.

Le jeu de pasaka est inscrit à l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France[8].

Laxoa

Ce jeu direct, issu de la longue paume, a quasiment disparu en France. Cependant, on peut encore voir quelques parties dans la vallée de Baztan[9]. Il ressemble au rebot, mais le gant utilisé est en cuir et plus long que celui de la pasaka. La partie se joue en 9, 10 ou 12 jeux ; le décompte est identique à celui du rebot (15, 30, 40, jeu).

Comme le rebot et le pasaka, le laxoa est inscrit à l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France.

Main nue

Cette spécialité de la pelote basque est la plus naturelle et la plus ancienne puisque l’on ne recourt à aucun instrument. Elle est aussi souvent considérée comme la plus noble. Elle se joue en fronton place libre, trinquet et mur à gauche court. Elle se pratique en individuel (« mano a mano » ou « tête à tête ») ou en équipe de deux joueurs (un avant, un arrière). De nos jours, les mains sont protégées par des tacos, lamelles de caoutchouc collées à l'aide de bandes adhésives.

Xare

Le xare (nom du filet cordé de l’instrument), appelé aussi raquette argentine en raison de son origine, se pratique essentiellement en trinquet. Le geste s’apparente à celui du joko garbi, avec une réception plus souple du fait du filet non tendu qui interdit le revers.

Joko garbi (petit gant)

Il se pratique surtout en France en fronton place libre d’au moins 50 mètres de long. Le renvoi de la pelote dès sa réception dans le gant entraîne un jeu rapide et vif. Il oppose deux équipes de trois joueurs composées de deux avants et d’un arrière. Dans sa variante à mur à gauche court, qui se développe depuis une vingtaine d’années, il oppose deux équipes de deux joueurs (un avant, un arrière).

Grand chistera

Il ne se joue qu’en France, sur des frontons en place libre de 80 mètres de long. La forme du gant (courbure accentuée et poche) facilite la réception, le blocage de la pelote, la décomposition du geste et la possibilité de prendre son élan pour le renvoi. Aujourd'hui stabilisée, son maniement est l'aboutissement d'une évolution recherchant à faciliter le geste du pelotari. Inventé par Jean Dithurbide (surnommé dès lors Gantxiki) de Saint Pée sur Nivelle en 1857 à partir d'une corbeille à fruits en vannerie en forme de pirogue, vulgarisé en 1862 à Espelette au cours d'une partie qui assoit la supériorité de l'osier sur le cuir des gants préexistants (lourds et coûteux), il est exporté en Argentine par Chiquito de Eibar, émigrant en 1884[10]. C'est dans ce pays, à Buenos Aires, qu'il va connaître deux évolutions majeures. En 1887, Samperio en raison de crampes invente le revers d'attaque à deux mains (initiant ce qu'on a appelé le "jeu espagnol ") au mépris de l'éthique qui privilégie le coup droit, noble[11]. En 1888, Melchior Curutxaga pour contourner les séquelles d'une fracture du poignet invente la poche (ou goitre) située dans le panier juste avant la main. Elle lui permet d'arrêter la pelote pour ensuite la relancer après une phase d'élan[12]. Là aussi les puristes adeptes justement d'un jeu " limpio" (pur) dans lequel la pelote n'est pas arrêtée (c'est dès lors "l'atchiki" honni) trouveront à redire, attribuant à ce gant le sobriquet de "Mauser"![11] Ainsi modifiés le jeu et l'instrument reviendront en Biscaye espagnole avec Pedros en 1894, puis en France avec Jean-Baptiste Arrue en 1896 qui gagne tout en l'utilisant jusqu'à même convertir Chiquito de Cambo, le pelotari historique[13].

Cesta punta

Créée récemment, cette spécialité se joue dans un fronton mur à gauche long dénommé jai alai. C’est la déclinaison du grand chistera en mur à gauche avec une pelote plus vive et plus rapide. C’est la discipline internationale la plus connue, spectaculaire, rapide, lucrative (nombreux débouchés professionnels notamment aux États-Unis dans les Frontons Casinos). Cette discipline se joue aux championnats du Monde amateurs. Elle oppose deux équipes composées d’un avant et d’un arrière.

Remonte

Ce jeu est pratiqué seulement en Espagne, surtout en Guipuscoa et Navarre, en jai alai, avec un chistera en rotin, qui permet de frapper la pelote, celle-ci glissant ensuite dans la gouttière étroite et peu courbée. Discipline rapide et très technique, il n'y a pas de temps mort lors de la réception de la pelote.

Dans cette spécialité la pelote doit glisser dans le chistera en remontant (d'où son nom) du poignet du pelotari (au niveau du taco-entretoise qui ferme le panier - décaissé à cet effet) jusqu'à la pointe du panier sans s'arrêter, il n'y a donc pas de poche sur le chistera de remonte. Le glissement de la pelote dans le chistera sans impact se nomme " xirrist "[14] - .

Le chistera de remonte fait appel à des matériaux synthétiques: le cerceau (pourtour) est en fibre de verre ou en carbone, les côtes sont en châtaignier, voire en rotin asiatique et le tressage en lien à colis (polypropylène) depuis les années 90[15]. Il pèse deux fois le poids d'une cesta-punta. La pelote est beaucoup plus "vive" que celle de cesta-punta, son noyau en latex étant plus grand[15]. Discipline rapide et très technique, puisqu'il n'y a pas de temps mort lors de la réception de la pelote qui ne tolère aucune approximation, elle n'est plus pratiquée qu'au jai-alai Galarreta à Hernani par une trentaine de joueurs semi-pro au cours de partie avec paris en 35 points, deux contre deux, voire un contre un. La mention du remonte a disparu des statuts de la FFPB en 2005[16].

Le remonte est d'invention récente dans la longue histoire de la pelote. Il a été créé en 1904 par Juanito Moya, de Tolosa, pour mieux vaincre ses adversaires munis de gants en cuir longs qui abusaient alors de l'atxiki (soit l'arrêt prolongé de la pelote dans l'instrument ; on a même vu des grèves de spectateurs à Saint-Sébastien en guise de protestation)[17]. Sous son impulsion, de 1924 à 1944, le remonte a connu son âge d'or avec Jesus Abrego Narvate comme champion de référence. Avec le temps la cesta-punta connaissant un essor important avec les casinos jai-alai (1924 : 1er jai-alai aux EU) l'a emporté sur le remonte[18]. Moins exigeante pour le pelotari, plus spectaculaire pour le spectateur, elle a fini par cantonner le remonte à Saint-Sébastien et Pampelune. L'interdiction en 1959 de la cesta à Cuba par Castro[19], elle y était un phénomène de société florissant, son repli en Asie et sur le territoire américain pour cause de développement incontrôlé des jai-alai et d'immixtion des mafias dans les casinos[20], la très longue grève des pelotaris jouant aux EU (1968) ont "libéré" des cestistes qui, revenus en Espagne, ont ainsi scellé le sort du remonte qui ne survit plus aujourd'hui qu'à Hernani, avec une trentaine de joueurs semi-pros et le soutien des paris.

Grosse pala (place libre) et pala corta (mur à gauche court)

Descendante des raquettes, triquets et battoirs du jeu de paume, la grosse pala est une sorte de massue plate, de 600 à 800 g en bois (frêne ou hêtre), avec laquelle on frappe la pelote de la main droite ou de la main gauche (plutôt que de revers). En place libre, uniquement pratiquée en France, elle oppose deux équipes de deux joueurs, comme en mur à gauche où elle s’appelle pala corta, discipline internationale présente aux championnats du monde amateur. En place libre, cette discipline est de moins en moins pratiquée.

Pala larga

Dans cette spécialité pratiquée uniquement par des professionnels en jai alai, côté espagnol, la pala est un peu plus longue, épaisse et lourde que la grosse pala.

Paleta cuir

La paleta et la pelote sont plus légères et maniables que dans les spécialités précédentes, accroissant la rapidité et la vivacité du jeu. Elle se joue en trinquet et en mur à gauche, par équipe de deux joueurs. Ces deux variétés se jouent aux championnats du monde amateurs. La paleta cuir trinquet est un jeu très dur techniquement, où les joueurs renvoient les pelotes à très grande vitesse en ricochant sur les murs latéraux.

Paleta gomme pleine ou gomme espagnole

Plus familièrement dénommée « pala » ou parfois « pala ancha », c’est le jeu de pelote le plus facilement abordable, tant du point de vue technique et physique que financier, et le plus pratiqué en France. La paleta est légère et la pelote est une simple balle de gomme pleine. Elle se joue en place libre, en trinquet et en mur à gauche court, mais elle n’est pas reconnue comme discipline internationale.

Paleta gomme creuse ou paleta gomme argentine ou « baline »

Originaire d'Argentine, cette spécialité se joue avec un « paleton » (paleta spécifique) et une pelote de gomme creuse, vive, aux multiples effets, en trinquet, par équipes composées de deux joueurs (un avant, un arrière) ou en fronton mur à gauche de 30 m, en individuel ou par équipe. Elle fait partie des spécialités internationales.

Frontenis

Le frontenis est le mariage du tennis et de la pelote basque. Cette spécialité d'origine mexicaine se joue avec une pelote très vive et des raquettes de tennis dont le cordage est renforcé. Elle se pratique uniquement en fronton mur à gauche de 30 m, généralement par équipe mais aussi en individuel. Les joueurs utilisent tout particulièrement les grands rebonds et les effets pour gagner le point. Le frontenis, par équipe, fait partie des spécialités internationales.

Les règles du jeu

Source[2] : ![]() « Fédération française de pelote basque - Documentation »

« Fédération française de pelote basque - Documentation »

La pelote basque est un jeu alliant force et habileté. Elle se joue de façon indirecte le plus souvent (sauf au rebot, à pasaka et à laxoa).

Les équipes s'affrontant doivent renvoyer la pelote à tour de rôle, à la volée ou après le premier rebond au sol, le but étant de la relancer sur le fronton (nommé frontis) et de la faire retomber dans l'aire de jeu (nommée cancha). Le joueur ou équipe qui ne peut ramener la pelote sur le fronton perd le point. Si le joueur envoie la pelote hors de la cancha, il perd le point et l'engagement (nommé but) revient à l'adversaire.

Au but, le joueur doit dépasser une ligne minimum, appelée pasa pour que le but soit validé au risque de perdre le point ; dans certaines spécialités, il y a aussi une limite maximum, appelée falta, que le joueur n'a le droit de ne dépasser qu'une fois : la première fois c'est une demi-faute (nommée falta erdi), le but est à remettre ; la seconde fois le point revient à l'adversaire. Les limites de but dépendent du terrain de jeu et de la spécialité pratiquée. Elles sont aussi adaptées aux catégories d'âges et de sexe[2].

De nombreuses subtilités existent selon les modalités pratiquées.

Terminologie de jeu

- Jo : jeu (annonce le but).

- Sakea : le but (le service, l'engagement).

- Zer da (pilota) : comment est (la pelote) ? L'arbitre répond :

- Jo : jouez ;

- Falta : fausse ;

- Falta erdi : demi-faute ;

- Pasa : pelote trop longue au but (correspond à une demi-faute) ;

- Ona : bonne ;

- Berriz : à remettre ;

- Segi : continuez.

- Ados, berdinketa : égalité.

- A la novia : à la fiancée (le dernier point).

- Atxiki : pelote gardée dans le gant ou dans la main (interdit sauf pour le grand chistera).

- Pumpa : contraire de atxiki, rebond de la pelote dans le gant (c'est une faute technique).

- Berjes : la pelote touche le joueur avant ou après avoir été jouée (c'est une faute).

- Pik : la pelote rebondit contre le mur du fond et le sol en même temps, celle-ci roule sans possibilité de jeu ; c'est un point gagnant pour toutes les disciplines (voir expression tomber à pic descendant du jeu de paume).

- Errebot : la pelote rebondit et touche le mur du fond.

- Paret : la pelote touche directement le mur du fond après avoir touché le frontis.

- Zuri : à vous.

- Eni : à moi.

- Utzi ou bego : laisse ou laissez.

- Gibel : derrière ou loin.

- Aitzin : devant.

- Marra : (à la) raie.

- Alxa : lève.

- Eskuin : à droite.

- Ezker : à gauche.

- Bai : oui (j'y suis).

- Eni : si tu veux.

- Ez : non.

- Segi : suis.

- Aire : (à la) volée.

- Kasu : attention.

- Jujak : les juges.

- Tanto : le point.

Pour les juges également, en réponse à une réclamation : zer da ou zer da pilota (« comment est la pelote ? »), ils doivent répondre : jo, segi, ona, falta, berriz (ou en français : « jouez, continuez, bonne, fausse, à refaire ! »).

Compétitions

En France

Le jeu de pelote basque *

| |

| Domaines | Pratiques sportives Jeux |

|---|---|

| Lieu d'inventaire | Nouvelle-Aquitaine Pyrénées-Atlantiques Pays basque Ciboure La Bastide-Clairence Saint-Jean-de-Luz |

| * Descriptif officiel Ministère de la Culture (France) | |

| Pelote basque | |

| |

| Fédération internationale | Fédération internationale de pelote basque (fondée en 1929) |

|---|---|

| Clubs | 309 (en France en 2011) |

| Joueurs licenciés | 20 617 (en France en 2011) |

Joueur s'apprêtant à frapper la pelote à main nue (Bidart). | |

Au niveau amateur, il existe 11 ligues régionales (Pays basque, Béarn, Landes, Midi-Pyrénées, Côte d'Argent, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Île-de-France, Nord, Côte d'Azur-Corse) qui organisent des championnats régionaux. Ceux-ci permettent d'accéder ensuite aux phases finales des championnats de France, par élimination directe jusqu'aux finales. Les parties finales du championnat de France, disputées pour l'obtention du titre, se déroulent sur une semaine, au mois d'août, dans le cadre de " la grande semaine de la pelote basque ". En 2009, la 87e édition s'est déroulée du 8 au 16 août.

La principale ligue est celle du Pays basque qui organise ses propres finales au mois de juillet. La semaine des finales de la ligue du Pays basque débute toujours par une partie de rebot à Hasparren.

Il existe également un circuit professionnel de compétition à main nue, parrainé par la Fédération française de pelote basque (FFPB) : le circuit Elite pelote basque (EPB).

Espagne

En Espagne, deux ligues professionnelles (appelés empresa ou entreprise) existent, Aspe et Baiko, qui organisent des paris sur les parties (en France, seul le complexe de pelote de Pau situé sur les terrains de l'hippodrome est autorisé à organiser des paris sur des parties de pelote).

Compétitions internationales

- Cette discipline est mal connue à Paris. Pourtant, la pelote basque est un sport professionnel pratiqué du Pays basque à l'Argentine. Pour attirer les joueurs professionnels, le comité d'organisation cherche à doter le concours de prix susceptibles de les attirer. Mais le budget global ne dépasse pas 3 000 francs et les joueurs ne se précipitent pas. Trois équipes seulement participent à la compétition (deux espagnoles et une française).

- Les épreuves disputées à Neuilly-sur-Seine les 17, 19 et 21 juin attirent un public nombreux d'environ 1 000 spectateurs, curieux de découvrir cette discipline.

- Cette compétition voit la révélation du jeune joueur Chiquito de Cambo bien que médaillé de bronze. L'actuel centre de pelote basque de Paris porte son nom.

Un peu d'histoire

Les origines

Les jeux de balle sont parmi les plus anciens et les plus répandus au monde. Dès l'Antiquité, les Grecs s'adonnent à la phoenida (jeux de dupes), l'apporharis (avec utilisation indirecte d'un mur) puis à la sphéristique. Les Romains, quant à eux, s'illustrent au follis, à l'harpaste, puis à la pila, qu'ils répandent dans leur empire. Si les Gaulois jouaient à la paume, d'autres civilisations comme les Aztèques, ou même les Égyptiens, avaient leurs jeux la pelote. Il semblerait que la pelote pratiquée par les Basques ait une origine qui se perd dans le temps. Pour les temps reculés, les coutumes et traditions basques s'étant transmises oralement, il n'y a pas d'écrits décrivant les jeux de pelote pratiqués au Pays basque. Aussi, les conditions de jeu avant le XIXe siècle ne sont pas précisément connues[21].

Cependant, sont consignées un grand nombre de légendes qui parsèment le Pays basque. Dans la mythologie basque, les géants Jentilak jouaient avec des pelotes de pierre à des jeux fantastiques en déployant une force herculéenne. Selon une légende, à Mutriku, sur la montagne appelée Mendibeltzuburu, il y a une grande pierre arrondie de trois mètres appelée Aitzbiribil[Note 1] avec laquelle les Jentilak jouaient.

En pratique, le plus vieux jeu de pelote que les Basques connaissent directement est celui pratiqué sur les sorhopil[ak][Note 2] ou pilotasoro[ak][Note 3] - [22]. On trouve encore aujourd'hui les traces de ces esplanades couvertes d'herbe, mesurant entre 50 et 80 m de long pour 15 à 20 m de large, proches de sites mégalithiques, de limites entre deux vallées, de lignes de crêtes ou de pics de montagne[23]. Des espaces engazonnés et entretenus existaient aussi à proximité des villages comme le remarqua en 1524 l'Ambassadeur de la République de Venise qui traversait le Pays basque[21]. La pelote des bergers qui s'adonnaient aux jeux était en fils de laine cardée et rebondissait peu. Une pierre plate, encore présente sur de nombreux sites abandonnés, servait de butoir[23].

Le jeu de paume

Les premiers écrits sur les jeux de pelote remonte au IXe siècle, dans une chronique de l'Ibéro-musulman Ibn Hayyan. À partir XIIe siècle, plusieurs références à la pelote sont notées, comme celle de Gonzalo de Berceo, poète au Royaume de Pampelune Rioja-Nabarra[Note 4] ou celle de Louis X de France qui mourut en 1316 lors d'une partie de jeu de paume à Vincennes après avoir bu un vin glacé alors qu'il était échauffé. Par la suite, de nombreux écrits vont témoigner du rayonnement du jeu de pelote. D'ailleurs, vers 1292, à Paris, on comptait pas moins de treize entreprises manufacturières qui fabriquaient des pelotes, pour seulement huit bibliothèques et boutiques à encre.

Au XIIIe siècle, la longue paume se joue à l'extérieur et un peu partout (dans la rue, sur des prairies ou même dans les églises) surtout par les gens du peuple, probablement à la main nue (qui a donné le jeu de bota luze au Pays basque), avec des gants de cuir (mahai jokoa et laxoa au Pays basque) qui protègent la main et donnent plus de force et de vitesse à la pelote, mais aussi avec des battoirs ou triquets en bois. Le jeu est direct, les deux équipes se faisant face pour envoyer et recevoir la pelote. Le jeu de rebot ou le laxoa en extérieur, disciplines de la pelote basque, proviennent du jeu de longue paume. Ont été conservés la façon de compter les points (15, 30, 40, jeu) et le système de chasse (arraya en basque).

Des établissements couverts d'un toit apparurent dès le XIVe siècle, donnant naissance aux salles de jeu de paume, ancêtre du trinquet actuel de la pelote basque. Au XVIe siècle, ces salles où l'on joue à la courte paume à main nue, avec des gants, des battoirs puis des raquettes, à des jeux indirects, reçoivent le nom de « tripots » qu'il conserve jusqu'au XVIIIe siècle. Le pasaka est le descendant le plus direct de ces variantes. Ces salles furent les premiers terrains de sport en intérieur. Il y a eu énormément de tripots en France et dans une grande partie de l'Europe, où se jouaient d'importantes sommes d'argent. Les raquettes apparaissent vers 1500, mais sont moins fréquentes que les instruments en bois dans le sud (Languedoc, Provence ou Espagne)[21]. En 1596, d'après le témoignage de l’Italien Francesco d’Ierni, on estime à 250 le nombre de salles de jeu de paume à Paris et à 7 000 le nombre de personnes qui vivent directement ou indirectement de cette activité. Sous le règne Louis XIV, la mode passe et les tripots sont transformés ou détruits : il n'en reste que 13 en 1760. Le jeu de paume décline et la Révolution française marque la fin du succès, dans la plupart des régions de France, de ce jeu sans en être véritablement la cause.

La pelote basque

La pelote et les paris sont indissociables depuis les origines du jeu, et ce malgré toutes sortes d'interdictions et tentatives de limiter les paris qui sont toujours été vaines. Au Pays basque, le pari le plus ancien trouvé est celui d'un match joué à Obanos (Navarre) en 1534. La quasi-totalité des données anciennes dont nous disposons sur la pelote sont dues à des jugements de court qui ont eu lieu lors de différentes parties. Les matches qui se jouaient normalement, et qui finissaient par une poignée de mains et en prenant du vin, ne sont pas passés à la postérité, mais ceux, et il y en a plusieurs, qui se terminaient mal finissaient avec des procès pénaux pour blessures causées par des coups de poing, des coups de bâton, suite par exemple à une discussion pour savoir si une balle avait été bonne ou mauvaise. Et aussi des procès civils, réclamant par exemple au gagnant le paiement du pari[24].

On ne sait pourquoi, mais au Pays basque, des deux côtés des Pyrénées, l'engouement pour ce jeu n'a jamais cessé. Dans la société basque, les pilotaris occupaient une place privilégiée dès le XVIIe siècle, comme en témoignent deux stèles discoïdales datant de 1629 et 1784[Note 5] où des symboles de la pelote basque sont gravés[25]. Les parties se jouaient sous forme de défis, lors des fêtes locales, entre villages, entre vallées, mais aussi entre équipes formées des meilleurs pelotaris sans tenir compte de leur origine géographique. Elles donnaient souvent lieu à des paris.

En 1793, lors d'une fête de village des Aldudes, un certain Perkain se fit particulièrement remarquer. Activement recherché par les autorités françaises fraîchement révolutionnaires, probablement à la suite d'interventions en faveur de l'Église, il revint d'exil en Espagne pour relever un défi qui lui avait été lancé. Sa renommée avait fait venir beaucoup de monde (on parle de six mille spectateurs), aussi les gendarmes laissèrent la partie se jouer. Selon la légende, il mena brillamment les points et s'arrêta à midi pour se signer et faire une prière, ultime provocation. À la fin de la partie, il ajusta une pelote au milieu du front du capitaine s'approchant pour l'arrêter et la foule se resserra pour l'aider à s'enfuir. Ce coup d'éclat inspira plusieurs chansons et contes et même en opéra, « Perkain le basque ». Il s'agissait de la première vedette de la pelote basque et, bien que déformée, cette histoire a un fondement véritable[26]. Les joueurs de sa génération sont les premiers dont les noms nous sont parvenus.

Une autre grande légende de la pelote, un certain Gaskoina (« le gascon »), a eu son heure de gloire en août 1846, lors d'un partie nommée « défi d'Irun », devant 12 000 spectateurs. Lors de cette partie de rebot, les paris évalués à 140 000 francs furent démesurés, certains ayant joué des troupeaux de 300 bêtes ou même leur récolte à venir. L'équipe de Gaskoina emporta évidemment la partie malgré les clous lancés par les spectateurs ayant vu l'état délabré de ses sandales[26].

Les évolutions récentes

Au XIXe siècle, le caoutchouc, récemment découvert, entre dans la fabrication des pelotes qui deviennent plus vives avec des rebonds plus importants. Le jeu en opposition directe, en face à face, devient difficile, voire impossible. C'est ainsi que se sont développés les jeux indirects, avec renvoi de la pelote contre un mur, alors qu'ils n'étaient considérés jusque-là que comme un petit jeu d'enfants. On pouvait lire sur les murs : debekatua da pleka harritzea (« il est défendu de jouer au blaid »)[27].

Les gants d'osier (chisteras) apparaissent officiellement en 1862, à la suite d'une invention de Jean Dithurbide (dit Gantxiki), de Saint-Pée-sur-Nivelle, en 1857. Plus légers, plus maniables, ils s'imposent dans les jeux indirects, face aux gants de cuir qui maintiennent leur supériorité sur le pasaka. Plat et court, le chistera sert à lancer la pelote en la fouettant immédiatement d'un coup de poignet : c'est le début du joko garbi (« jeu propre » en basque). Le chistera est surtout utilisé en coup droit, le revers n'est qu'un geste défensif jusqu'à ce qu'un joueur (Samperio) ait l'idée de s'aider du bras gauche pour appuyer la main droite. Gagnant ainsi en puissance, le revers devient alors un geste d'attaque. En 1888, à Buenos Aires, le joueur Melchior Curutchague se casse le poignet. Ne récupérant pas toute sa vigueur et sa souplesse, il confectionne un nouveau chistera, plus long, plus recourbé, jouant presque toujours du revers. Le grand chistera est né, modifiant le jeu et son esprit. Dans tous les jeux de pelote, celle-ci est frappée ou fouettée instantanément. Là, au grand chistera, cueillie dans ce panier, elle doit être bloquée et relancée après un temps d'arrêt, l'atxiki honni des autres jeux, notamment du joko garbi.

Dès lors, la pelote basque spectacle va prendre son essor vers la fin du XIXe et début du XXe siècle avec des pilotaris professionnels qui jouent sur les frontons proches des stations balnéaires de la côte atlantique et des stations thermales pyrénéennes. Dans les temps anciens, la pelote ne se pratiquait que sous forme de défis. La mise en place de règlements régis par la fédération internationale de pelote basque et la fédération française de pelote basque au début du XXe siècle va structurer l'organisation de la pelote avec entre autres la création de championnats. Dans les années 1980, avec l'affirmation du loisir sportif de masse, la pelote basque traditionnelle va se populariser et assurer une relève, alors que la pelote basque spectacle, qui jouit toujours de prestiges avec ses tournois d'été pour les touristes, va devenir, comme tout sport professionnel, une entreprise de spectacle classique[28] - [29].

A Shangaï , dans la concession française, dans les années 1920-1930 le jeu basque connut une grande popularité, particulièrement en raison des paris des chinois. Un ensemble (pistes, tribune et club) fut construit rue Lafayette (Fuxing Lu) pouvant accueillir 50 000 personnes. Des joueurs du Pays Basque, du Mexique et de Cuba furent invités. Après des débuts peu convaincants, la situation financière du club devint florissante à tel point qu’en 1934 l’installation fut agrandie afin d’accueillir 3000 personnes dans des locaux avec air conditionné, chauffage et restaurant à la française avec une excellente carte des vins. 10 à 20% des gains étaient reversés à la Municipalité lui permettant de financer l’éducation, les soins et l’hygiène dans la concession française. Les activités continuèrent jusqu’à la fin de la concession en 1943 et l’engouement pour la pelote basque s’effondra.

Le xare, appelé aussi raquette argentine, est apparu en 1860. Les palas sont utilisées depuis longtemps dans des jeux directs tout comme les triquets du jeu de paume. La paleta gomme commence à être pratiquée dans les années 1930. Pendant la guerre quelques femmes jouent à la pelote avec des hommes. Ce n'est qu'en 1975 que le premier tournoi fédéral féminin est organisé.

Chronologie

VIIIe siècle av. J.-C. : l'Homme est comme une pelote dans la main de Dieu (Isaïe).

- Les Grecs jouent à la sphéristique, les Romains à la pila, les Gaulois d'Europe à la paume, les Basques à leur paume (bote-luzea, mahi-jokoa, laxua-largo).

- 1740 : introduction du latex en Europe.

- 1789/1793 : disparition de la paume à Paris.

- 1820 : vulcanisation du latex, transformé en caoutchouc.

- 1830 : apogée du jeu de largo ou laxoa (gant de cuir court et plat).

- 1820/1850 : introduction du caoutchouc dans la confection des pelotes. Les Basques continuent à jouer à la paume qu'ils « basquisent » petit à petit, par des transformations successives.

- 1850 : le meunier de Mauléon utilise pour la première fois un gant de cuir plus long.

- 1850/1870 : les Basques abandonnent peu à peu les jeux rappelant la paume pour jouer de plus en plus contre les murs.

- 1857 : découverte du gant d'osier à Saint-Pée-sur-Nivelle par le jeune Jean Dithurbide dit Gantxiki.

- 1860 : apparition du xare ou « raquette argentine ».

- 1862 : première apparition officielle du gant d'osier à Espelette.

- 1884 : départ à Buenos-Aires de Chiquito de Eibar qui fait connaître le chistera d'osier et instaure le professionnalisme.

- 1887 : création du revers offensif à deux mains au petit gant par Samperio à Buenos-Aires.

- 1888 : naissance du « grand chistera », confectionné par Melchior Curutchague après une blessure au poignet.

- 1892/1893 : apogée du grand chistera et du xare.

- 1893/1902 : abus de l'atxiki avec le grand chistera que les puristes appellent sucio.

- 1900 : la pelote basque aux Jeux olympiques de Paris.

- 1903 : Juanito Moya fabrique un chistera plat, peu profond, en réaction contre le chistera sucio : le « remonte » est né.

- 1905 : Gabriel Martiren, émigré en Argentine, utilise une omoplate de vache puis peaufine le paleton avec de caisses de bois récupérées.

- 1910/1920 : âge d'or du remonte.

- 1921 : création de la Fédération française de pelote basque.

- 1924 : la pelote basque en démonstration aux Jeux olympiques de Paris.

- 1929 : création de la Fédération internationale de pelote basque.

- 1930 : débuts de la paleta gomme pleine.

- 1952 : premiers championnats du Monde de pelote Basque à Saint-Sébastien.

- 1955 : championnats du Monde à Montevideo.

- 1958 : championnats du Monde à Bayonne-Biarritz-Hossegor.

- 1962 : championnats du Monde à Pampelune.

- 1966 : championnats du Monde à Montevideo.

- 1968 : la pelote basque en démonstration aux Jeux olympiques de Mexico.

- 1970 : championnats du Monde à Saint-Sébastien.

- 1974 : championnats du Monde à Montevideo.

- 1975 : premier tournoi fédéral féminin en France.

- 1978 : championnats du Monde à Bayonne-Biarritz-St Pierre d'Irube.

- 1982 : championnats du Monde à Mexico.

- 1986 : championnats du Monde à Vitoria.

- 1990 : championnats du Monde à Cuba.

- 1992 : la pelote basque en démonstration aux Jeux olympiques de Barcelone.

- 1994 : championnats du Monde à Saint-Jean-de-Luz.

- 1998 : championnats du Monde à Mexico.

- 2002 : championnats du Monde à Pampelune.

- 2006 : championnats du Monde à Mexico.

- 2010 : championnats du Monde à Pau.

- 2012 : championnats du monde espoir à Tarbes

- 2013 : Coupe du Monde au Haillan

- 2014 : Championnats du Monde à Toluca

- 2015 : Championnats du monde espoir Palencia

- 2017 : Coupe du Monde à Anglet.

- 2018 : Championnat du Monde à Barcelone

- 2022 : Championnat du Monde à Biarritz (à venir)

Nés au XVIIIe siècle

- Perkain (on suppose qu'il se nommait Joseph ou Juan Inda) - Né entre 1760 et 1770 aux Aldudes ou à Espinal-Aurizberri, il devint une légende après avoir assommé d'un coup de pelote bien ajusté un gendarme de la Révolution venu l'arréter, à la fin d'une partie rassemblant 6000 spectateurs aux Aldudes en 1793, avant de s'enfuir avec l'aide de la foule.

Nés au XIXe siècle

- Jean Erratchun (dit Gaskoina) - Né à Hasparren en 1817 et décédé en 1859, il inspira légendes et chansons à la suite du « défi d'Irun » qu'il remporta en 1846.

- Jean-Pierre Borda (dit Otharré) - Né à Ascain en 1866 et décédé en 1922, il inspire Pierre Loti pour son livre Ramuntcho (1897) ;

- Francisco Villota - Né en 1873 à Madrid et mort en 1949 à Madrid, il est champion olympique à Paris en 1900 ;

- José de Amézola y Aspizúa - Né à Izarra en 1874 et décédé en 1922 à Cercedilla, il est champion olympique à Paris en 1900 ;

- Joseph Apesteguy (dit Chiquito de Cambo) - Né à Cambo-les-Bains en 1881 et décédé en 1950 à Guéthary ;

- Pierre Apesteguy (voir à Joseph) ;

- La famille Dongaïtz (main nue) - De leur vrai nom Sorçabal, Joseph, Jean-Baptiste, Léon et Isidore sont nés à Urrugne ;

- Maurice Durquetty ;

- Pierre Failliot - Joueur président du Comité de Paris et de la Fédération française ;

- Fernand Forgues.

Nés au XXe siècle

- Amédée Arcé - Né à Saint-Étienne-de-Baïgorry en 1900, il sera quatre fois champion de France, et champion du monde en 1927 ;

- Édouard Arrayet - Né à Ciboure en 1904, neveu des frères Dongaïtz, il devient champion de France en trinquet avec son frère Ernest ;

- Prosper Saint-Martin - Né à Mendionde en 1909, il devient champion de France en 1939 ;

- Jean Urruty - Né à Saint-Palais en 1912, champion de France à main nue junior à 17 ans, puis champion de France sénior à joko garbi, rebot, main nue et pasaka. Il remporte la coupe Wendel en 1930 ;

- Jean-Baptiste Aguer - Né à Cambo-les-Bains en 1912, c'est un joueur de joko garbi et de main nue ;

- Jean Lemoine - Né à Sare en 1913, c'est un joueur de rebot et joko garbi, rival de Jean Urruty ;

- Jean-Baptiste Harrambillet - Né à Espelette en 1917, il est champion de France et du monde en trinquet, à main nue ;

- Joseph Laduche - Né à Ascain en 1919, père de Pampi et Philippe Laduche, il devient champion de France en fronton en 1941 ;

- Robert Mousseigt - Né à Salies-de-Béarn en 1924, champion de France à grand chistéra, il remporte les premiers championnats du monde en 1952. Disparu en 2008, un tournoi lui rend hommage, avec la mise en jeu d’un trophée portant son nom et convoité par les formations de nationale A ;

- Pierre Vivier - Né à Villefranque en 1924, il est sept fois champion de France à main nue entre 1939 et 1944, puis en 1951 et 1956 en trinquet, en 1953 en mur à gauche ;

- Maurice Abeberry - Né à Biarritz 1926 et décédé à Larrun en 1988) membre fondateur du Biarritz Athletic Club, président de la Fédération Française de Pelote Basque (1972-1988) ;

- Ferdinand Daguerre - Né à Jatxou en 1945, il devient champion du monde à Montevidéo (1966) en individuel, main nue trinquet ;

- Édouard Detchart - Né à Hasparren en 1942, il est de nombreuses fois champion de France et champion du monde à Montevidéo (1966) en main nue trinquet ;

- Philippe Laduche - Né à Ascain en 1945, il devient champion du monde en trinquet en 1972 ;

- Robert Dufourcq - Né à Villefranque en 1948, six fois champion de France, il obtient une médaille d'argent au championnat du monde en Uruguay en 1974 ;

- Michel Etcheverry - Né à Hélette en 1948, il obtient 4 titres de champion de France de pelote basque a main nue ainsi que deux titres de vice-champion du monde ;

- Serge Camy - Né à Carresse en 1951, champion du monde en 1970 à cesta punta ;

- Pampi Laduche - Né à Ascain en 1955, il est champion du monde en trinquet en 1974 ;

- Eric Irastorza - Né en 1976 plusieurs fois champion du monde professionnel de cesta punta ;

- Sebastien Gonzalez - Né à Ascain en 1977, champion du monde en 1998 main nue, champion d’Espagne en 2000 et en 2009 main nue (quatre et demi)

- Yves Salaberry dit « Xala » - Né à Bonloc en 1979, vainqueur de plusieurs championnats professionnels en Espagne en simple et en double (main nue) ;

- Waltary Agusti - Né à La Havane le 5 avril 1980, champion de France Elite Pro (main nue) à plusieurs reprises ;

- Jérémie Delprat - Né à Pau en 1983, il est champion d'Europe à paleta cuir mur à gauche en 1999 et 2001.

- Dan Nécol - Né à Bayonne en 1989, il est champion du monde à Pala Corta en duo avec Sylvain Brefel en 2018.

- Jean-Dominique Olharan : Né à Pau le 29 juillet 1989, il est champion du monde dans plusieurs disciplines.

À classer

- San José (Champion du monde de main nue) ;

- Jean-François Susbielle, dit « Sussu » (pala corta) ;

- Mariano Juaristi Mendizabal, dit « Atano III » ;

- Joseph Berrotaran (1 fois champion olympique en 1968 et plusieurs fois champion de France) ;

- Guillaume Laloo ;

- Panpi Thicoipe (main nue) ;

- Pierre Etchalus (champion du monde, cesta) ;

- Philippe Etcheverry (grand chistera, Cesta) 4 fois champion de France, finaliste du premier championnat de France PRO-AM en 2007 et finaliste championnat de France en 2007 à Cannes ;

- Pierre Marmouyet (chistéra) ;

- Jean-Pierre Marmouyet (cesta) ;

- Lilou Echeverria (cesta) ;

- Alain Garcia (grosse pala et paleta gomme pleine), dit Cortada ;

- Sylvain Brefel, champion du monde 2010 à pala corta ;

- Thomas Iris, champion du monde 2010 à pala corta ;

- Marie-Christine Rolet (Frontenis).

Jeux directs

- La longue paume jouée en Picardie, plus particulièrement dans l'est de la Somme et le nord de l'Oise ainsi qu'à Paris, au Jardin du Luxembourg.

- Le ballon au poing pratiqué en Picardie.

- La balle à la main dans le sud-est d'Amiens.

- La balle pelote est pratiqué principalement dans la partie ouest de la Belgique.

- Le handball frison qui est pratiqué aux Pays-Bas.

- La balle au tambourin se joue dans l'Hérault et en Italie.

- La pelote valencienne dans la Communauté valencienne en Espagne.

Jeux de blaid

Notes et références

Notes

- Aitzbiribil signifie « pierre ronde » en basque.

- Sorhopil signifie en basque « pré », « pelouse », « herbe ». On en trouve dans la vallée de Baztan, de Baïgorry, dans la forêt d'Haira en Soule, dans Ahüski, etc. Les noms de sorhopilak les plus connus sont : Erdigainko sorhoa, Garzelako sorhoa, Meharroztegiko sorhoa, Eroimendi au pied du pic d'Orhy.

- Pilotasoro signifie en basque « pré (où se joue la) pelote ». Beaucoup ont pu être retrouvés grâce à la toponymie sur des cartes de l'armée espagnole ou grâce à la tradition orale : pilotasoro, pilota xilo, pilotakagia, pilotagia, pilotalekua, pilotegi, etc.

- « …fue para la Gloriosa…/ movióla con gran ruego, fue ante Dios con ella; / rogó por esta alma que trayen como pella ». En Basse-Navarre, une pelote se dit encore actuellement « pella ».

- Elles sont situées respectivement à Garruze et Banka. Lors des rites funéraires basques, la coutume mi-païenne, mi-chrétienne voulait que les tombes soient gravées sur la base de représentations concernant le défunt.

Références

- « Modalités internationales du jeu », sur le site de la FIPV (consulté le ).

- « La Fédération française de pelote basque », sur le site de la fédération (consulté le ).

- « Les disciplines reconnues de haut niveau pour 2009-2013 », sur le site du ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative (consulté le ).

- Source : Jean-Paul Mendiharat, ancienne fabrique de pelotes Pumpa à Saint-Pée-sur-Nivelle.

- Pierre Sabalo 2003, p. 32-33.

- Source : fabrique de chisteras Onena à Anglet.

- « La fabrication du xare », sur https://www.culture.gouv.fr (consulté le )

- Fiche d’inventaire du « Pasaka » au patrimoine culturel immatériel français, sur culturecommunication.gouv.fr (consultée le 27 mars 2015)

- Pierre Sabalo 2003, p. 43.

- Le Roman de Biarritz et du Pays basque, Sylvie Santini · 2010, 180p., 24 juin 2010, Éditions du Rocher, (ISBN 9782268072265), (ISBN 2268072266)

- Melchor Guruceaga Burutarán, pelotari renteriano, inventor de la cesta-punta, Antonio Sainz Echeverría

- L'Intermédiaire des chercheurs et curieux, Numéros 618-628, 2004

- Chiquito de Cambo, pilotari de légende, Mediabask

- Cesta de remonte, Auñamendi Eusko Entziklopedia

- Fabrication des chistera, Fiche type de l'inventaire national du Patrimoine culturel immatériel de la France

- Remonte au fronton Galarreta

- (es) Relieves del genio vasco, Carlos Clavería Arza, 1973, 218p., (ISBN 9788470811104)

- Historia de Euskadi, Volume 6, Martín de Ugalde, 1981, 373p., Éditions Cupsa, (ISBN 9788439002130)

- (es) Cuba: La Habana y los Cubanos, Julio E. Ulloa, 2022, 126p.

- (en) The Complete Idiot's Guide to the Mafia, Jerry Capeci, 2005, 394p.

- Yves Carlier 2012, p. 9-31.

- Jakes Casaubon et Pierre Sabalo 2003, p. 7-8.

- Jakes Casaubon et Pierre Sabalo 2003, p. 7-32.

- (es) La apuesta de pelota más antigua: 1534. La increíble historia de la pelota vasca.

- Pierre Sabalo 2003, p. 6.

- Pierre Sabalo 2003, p. 82.

- Yves Carlier 2012, p. 9.

- Jean-Paul Callède, « La pelote basque comme trait culturel d'une Europe du Sud », sur books.google (consulté le ).

- (es) « La pelote basque », sur le site d’Auñamendi Eusko Entziklopedia (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-Pierre Allaux, La pelote basque, de la paume au gant, J&D éditions, 1993

- Jean Barbat, Histoire de la pelote basque à Royan, Bonne Anse, 2006

- Gaston Bénac et Édouard Vogt, La pelote basque par Chiquito de Cambo, Privilèges Atlantica, Biarritz 2006 (ISBN 978-2-35165-020-2 et 2-35165-020-4)

- Bota, La pelote basque, son art, ses secrets, ses règles, Solar, sports 2004

- Louis Toulet (Eskutik), préface de Maurice Abeberry, La pelote basque Histoire, technique et pratique, Editions de Vecchi, 1979 (ISBN 978-2-85177-093-6 et 2-85177-093-4, BNF 34674031)

- Louis Toulet (Eskutik), préface de Maurice Abeberry, La fabuleuse histoire de la pelote basque, Edisud, 1984

- Louis Toulet (Eskutik), Guide de la pelote basque, Elkar, 1990

- Louis Etcheto dit « Chipitey », Ils étaient les meilleurs, Porche, 1985

- Carole Garcia, La pelote basque, C.M.D., Questions de mémoire, 1999

- Pierre Sabalo, La pelote basque, Saint-Cyr-sur-loire, Alan Sutton, , 1re éd., 95 p. (ISBN 2-84253-882-X)

- Jakes Casaubon et Pierre Sabalo, Mémoire de la pelote basque et des jeux de bergers : Euskal pilotaren gogoa eta artzain jokoak, Saint-Sébastien, Elkarlanean, , 32 p. (ISBN 2-913156-52-5 et 84-9783-037-7)

- Yves Carlier, Pelote basque, Ciboure, Arteaz, , 95 p. (ISBN 979-10-90257-01-6)

- Roland Machenaud, La main nue - A l'origine de la pelote basque, Editions Atlantica, 2015

- (es)Tiburcio Arraztoa, 2010, Laxoa. La pelota en la plaza. Tafalla (Navarra) : Cénlit Ediciones.

- Séverine Dabadie, Christiane Etchezaharreta, 2011, Laxoa. Ciboure : La Cheminante.

- Edouard Blazy, 1929, La pelote basque. Editions Sordes.

- Euskal Museoa Bilbao, 2009, Euskaldunen pilota jokoa. El juego vasco de la pelota. Le jeu basque de la pelote. Catalogue d’exposition. Bilbao : Euskal Museoa.

- Roger Lagisquet(« Bota »), 1974, La pelote basque : son art, ses règles, ses secrets. Paris : Solar

- Dans le roman la succession de Jean-Paul Dubois, le protagoniste Paul Katrakilis est un pelotari jouant à la cesta punta.

Filmographie

- 2011 : Pelotari, réalisé par William Buzy.

Articles connexes

Fédérations et ligues

Localisation des canchas

- (fr) Frontons.net, recensement et localisation des frontons place libre, murs à gauche et trinquets

%252C_s%C3%A9rie_renvoie_de_la_pelote_apr%C3%A8s_rebond_sur_le_mur_1.JPG.webp)