Hélette

Hélette est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine.

| Hélette | |||||

La mairie d’Hélette. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Pyrénées-Atlantiques | ||||

| Arrondissement | Bayonne | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Pays Basque | ||||

| Maire Mandat |

Philippe Etchepare 2020-2026 |

||||

| Code postal | 64640 | ||||

| Code commune | 64259 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Heletar | ||||

| Population municipale |

747 hab. (2020 |

||||

| Densité | 32 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 18′ 33″ nord, 1° 14′ 35″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 177 m Max. 842 m |

||||

| Superficie | 23,45 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Bayonne (partie française) (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton du Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

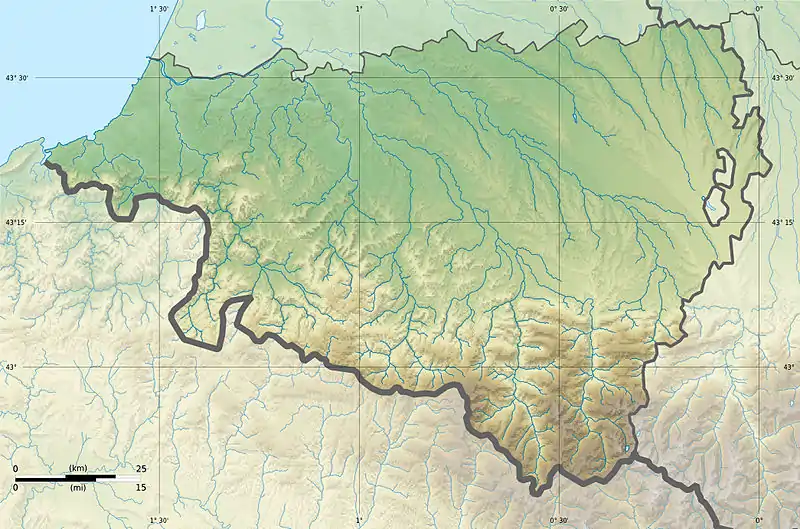

Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Atlantiques

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://www.helette.fr/ | ||||

Géographie

Localisation

La commune d'Hélette se trouve dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine[3].

Elle se situe à 120 km par la route[Note 1] de Pau[4], préfecture du département, à 38 km de Bayonne[5], sous-préfecture, et à 23 km de Saint-Palais[6], bureau centralisateur du canton du Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre dont dépend la commune depuis 2015 pour les élections départementales[3]. La commune fait en outre partie du bassin de vie de Hasparren[3].

Les communes les plus proches[Note 2] sont[7] : Saint-Esteben (4,4 km), Saint-Martin-d'Arberoue (5,6 km), Mendionde (5,6 km), Irissarry (5,7 km), Armendarits (5,8 km), Iholdy (5,9 km), Macaye (6,6 km), Bonloc (6,9 km).

Sur le plan historique et culturel, Hélette fait partie de la province de la Basse-Navarre, un des sept territoires composant le Pays basque[Note 3] - [8]. La Basse-Navarre en est la province la plus variée en ce qui concerne son patrimoine, mais aussi la plus complexe du fait de son morcellement géographique[9]. Depuis 1999, l'Académie de la langue basque ou Euskalzaindia divise la Basse-Navarre en six zones[10] - [11]. La commune est dans le pays d’Arberoue (Arberoa), au nord-ouest de ce territoire.

Au sud-ouest, les territoires de Macaye et Ossès sont limitrophes par un quinquepoint.

Géologie

D’après les analyses du BRGM[13], le sous-sol d’Hélette montre deux catégories de sous-sol. Au sud-est d’une ligne menant d’Oyhanartéa à Peilloborda, se trouve un lourd argileux, alors qu’au nord-ouest de cette même ligne, le sol est plus léger voire tourbeux. Ces mêmes études montrent que le côté est de la commune est truffé de cavités (dolines). Les eaux souterraines du gouffre qui s’y trouve donnent naissance à l’Arbéroue

La colline dite Moane (ou « du Moine ») est le résultat d’un charriage[13].

Paysages et relief

L'accès principal du mont Baïgura se fait à partir d'Hélette.

Le Mendikao culmine à 391 mètres[12]. Paul Raymond[14] mentionne l'Iguelherry, montagne qui s’étend sur Hélette et Mendionde.

Hydrographie

La commune, située dans le bassin versant de l’Adour, est traversée[15] par la Joyeuse, affluent de l'Adour, et par un tributaire de celle-ci, le ruisseau de Garralda, accompagné de son affluent, le Larhanéko ura.

Le ruisseau Arbéroue, affluent du Lihoury, prend sa source sur la commune, tout comme l’Aran.

Enfin, le ruisseau de Gatharry, un affluent du Lakako erreka, qui rejoint plus loin la Nive, passe également sur les terres d'Hélette.

Paul Raymond mentionne en 1863[14], le ruisseau Erraïty, affluent de l’Ancharté.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[16]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[17].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 4]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[19] complétée par des études régionales[20] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Labastide-Clair », sur la commune de La Bastide-Clairence, mise en service en 1986[21] et qui se trouve à 13 km à vol d'oiseau[22] - [Note 6], où la température moyenne annuelle est de 14,1 °C et la hauteur de précipitations de 1 411,1 mm pour la période 1981-2010[23]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Biarritz-Pays-Basque », sur la commune d'Anglet, mise en service en 1956 et à 30 km[24], la température moyenne annuelle évolue de 14,1 °C pour la période 1971-2000[25], à 14,3 °C pour 1981-2010[26], puis à 14,6 °C pour 1991-2020[27].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux », constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 7]. Trois sites Natura 2000 ont été définis sur la commune au titre de la « directive Habitats »[29] - [Carte 1] :

- « la Nive », d'une superficie de 9 473 ha, un des rares bassins versants à accueillir l'ensemble des espèces de poissons migrateurs du territoire français, excepté l'Esturgeon européen[30] ;

- le « massif du Baygoura », d'une superficie de 3 297 ha, un massif montagneux à landes et pelouses exploité par le pastoralisme[31] ;

- « la Joyeuse (cours d'eau) », d'une superficie de 1 444 ha, un réseau hydrographique des coteaux basques[32].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 8] est recensée sur la commune[33] - [Carte 2] : les « mont Baigura et crête d'Haltzamendi » (616,19 ha), couvrant 6 communes du département[34] et deux ZNIEFF de type 2[Note 9] - [33] - [Carte 3] :

Le pottok

Le pottok, petit cheval qui court en semi-liberté dans les collines avoisinant la commune, semble avoir hérité d’un caractère entêté, pugnace et robuste. Il était autrefois utilisé pour les travaux des champs. Depuis trois cents ans, tous les , le jour de la Sainte-Catherine, la localité lui consacre une des plus grandes foires du pays. Aujourd'hui, ce rassemblement compte beaucoup de chevaux d'autres races. Alors, pour faire à nouveau faire connaître les qualités de ce poney et éviter que la lignée ne s'éteigne, certains éleveurs refusent les croisements. Afin de séduire les poneys clubs, ils ont même décidé de ne présenter que des pottoks âgés de deux ans et demi, déjà prêts pour le dressage[37].

Urbanisme

Typologie

Hélette est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 10] - [38] - [39] - [40].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Bayonne (partie française), dont elle est une commune de la couronne[Note 11]. Cette aire, qui regroupe 56 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[41] - [42].

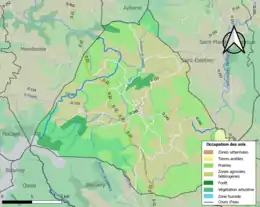

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (84,5 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (83 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (42 %), prairies (41,6 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (10,9 %), forêts (4,1 %), terres arables (0,9 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (0,6 %)[43].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 4].

Morphologie urbaine

Contrairement à de nombreux villages basques, Hélette ne présente pas le triptyque église-fronton-place, l’église se trouvant initialement à l’écart du bourg. Cette situation semble résulter[1] de la position du village sur l’antique voie romaine, entre Bayonne et Pampelune, sur la portion menant de Mendionde à Saint-Jean-Pied-de-Port, qui devint une voie secondaire du chemin de Compostelle, reliant Bayonne à Saint-Michel et Saint-Jean-Pied-de-Port. L’église, elle, fut construite au Moyen Âge, près de la maison forte qui gardait le pont de Garatzubieta, adossée à la colline d’Espila.

Lieux-dits et hameaux

Sept quartiers composent la commune de Hélette[44] :

- Igelherri ;

- Hosgaitzela ;

- Garreta et Habiaga ;

- Zuharitz ;

- Xistela ;

- Baigura ;

- la Place.

Quelques lieudits d'après les cartes IGN :

|

|

|

Voies de communication et transports

La commune est accessible par les routes départementales 22, 119, 151 et 245.

Risques majeurs

Le territoire de la commune d'Hélette est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité moyenne)[45]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[46].

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau, notamment l'Arbéroue et l'Aran. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 2009 et 2014[47] - [45].

Hélette est exposée au risque de feu de forêt. En 2020, le premier plan de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été adopté pour la période 2020-2030[48]. La réglementation des usages du feu à l’air libre et les obligations légales de débroussaillement dans le département des Pyrénées-Atlantiques font l'objet d'une consultation de public ouverte du 16 septembre au 7 octobre 2022[49] - [50].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines)[51]. Afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, un inventaire national permet de localiser les éventuelles cavités souterraines sur la commune[52].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[53]. 30,2 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 5]. Depuis le , en application de la loi ELAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 12] - [54].

Toponymie

Attestations anciennes

Le toponyme Hélette apparaît sous les formes helieta (1249[55]), heleta (1249[55] et 1280[56]), Helete (1302[14], chapitre de Bayonne[57]), elete (1350[55]), helete (1366[56] et 1413[56]), Eleta (1513[14], titres de Pampelune[58]) et Beata Maria de Helette (1757[14], collations du diocèse de Bayonne[59]).

Étymologie

Ce toponyme désignerait selon Jean-Baptiste Orpustan « le lieu des troupeaux », du basque el(h)i, « troupeau » et eta, « lieu »[56].

Autres toponymes

Aguerre est un ancien fief vassal du royaume de Navarre[14].

Antxarteta est un hameau noté Ainciarthéta par le dictionnaire topographique Béarn-Pays basque de 1863[14], peut-être l'Aïntchartéa actuel.

La chapelle Saint-Vincent est mentionnée dans le cartulaire de Bayonne[60] au XIIe siècle[14] (Sanctus-Vincentius).

Le toponyme Garreta apparaît sous la forme Garréta (1863, dictionnaire topographique Béarn-Pays basque[14]).

Histoire

Deux documents datant de 1355 et 1356[1] mentionnent les dix-sept maisons d’Hélette. On y trouve trois maisons nobles, ou infançonnes[Note 13] (Aguerria, Garra - Garragaztelu et Santamaria), les autres appartenant à des « laboureurs libres » (Aintziatia, Aintziburia, Amezpila, Baraxartia, Bidartia - aujourd’hui disparue - Bizkaya, Borteiria, Egue - peut-être les actuelles Heguaberria ou Heguagaraia - errekartia, Etxeberria, Garratea, Irigoienia et Larretegia).

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

De sable à deux lions rampants d'argent rangés en fasce[61]. |

Politique et administration

Intercommunalité

Hélette appartient à quatre structures intercommunales :

- la communauté d'agglomération du Pays Basque ;

- le SIVU Baigura ;

- le syndicat d’énergie des Pyrénées-Atlantiques ;

- le syndicat intercommunal pour l'aménagement et la gestion de l'abattoir de Saint-Jean-Pied-de-Port.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[64]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[65].

En 2020, la commune comptait 747 habitants[Note 14], en augmentation de 2,75 % par rapport à 2014 (Pyrénées-Atlantiques : +3 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Un XVIIIe siècle prospère

La prospérité économique d’Hélette se manifeste au travers de nombreux documents dès le XVIIIe siècle. Dès 1748, le village demande aux États de Navarre l’autorisation d’organiser des marchés et des foires périodiques. Il obtient en 1750, de la cour de Versailles la création de marchés bimensuels et de foires les et [Note 15]. La foire de la Sainte-Catherine () rassemble des chevaux et des mulets, celle d’août des moutons uniquement. En 1869, l’autorisation de prolonger d'une journée la foire de novembre sera accordée. La foire aux ovins sera remplacée, à partir du , par la foire de printemps, consacrée aux chevaux, aux bœufs et aux moutons[1] - [70].

La création d’une boucherie date de 1751[1]. La prospérité des marchés est telle qu’en 1804, on compte quatre-vingt-sept étals.

Cette prospérité traduit celle du village, portée également par l’explosion de la construction. Les documents notariaux de l’époque, les délibérations communales conservées depuis 1784 et les registres de baptêmes, mariages et décès[1] attestent, pour une population d’un millier d’âmes, de l’établissement à Hélette durant les 100 années de ce siècle d’or de :

- 51 maçons ;

- 46 charpentiers ;

- 43 cordonniers ;

- 40 forgerons ;

- 40 tisserands ;

- 27 couturières ;

- 21 meuniers ;

- 20 commerçants ;

- 17 aubergistes ;

- 17 corroyeurs ;

- 9 bouchers ;

- 9 huiliers ;

- 7 armuriers ;

- 4 quincaillers ;

- 3 muletiers ;

- 3 voituriers ;

- 3 cordiers ;

- 2 chocolatiers[71] - [Note 16] et

- 1 argentier

Les XIXe et XXe siècles, siècles de progrès matériel et de mutations profondes

Dès 1838, puis en 1872 à nouveau (Hélette étant « important par ses foires, ses marchés et industries, telles que la charronnerie, l’espargaterie[72] et la chocolaterie »), le conseil municipal réclame un bureau de poste. L’agence postale ne fut créée qu’en 1946, mais dès 1923, le téléphone et un service de télégrammes sont installés[1].

À la fin du XIXe siècle[73], on comptait huit moulins à eau, utilisés pour moudre le grain[74]. On comptait alors 159 exploitations agricoles, dont 105 exploitées par des métayers[73]

En 1923, Jean Lacroix, ayant reconverti en usine hydraulique, le moulin à eau Eihera, fournit un courant suffisant pour alimenter vingt-huit lampes[75]. En 1930, la société hydro-électrique des Basses-Pyrénées remplace Eihera dans ses fonctions et quatre ans plus tard, toute la commune est desservie.

L’adduction d’eau potable, organisée par un syndicat local, date de 1926.

Une première voiture fait son apparition à Hélette en 1924, suivie par une seconde en 1927. Le premier tracteur date, quant à lui, de 1952[1].

Le recensement agricole de 1988 montre la conversion de l’agriculture heletare vers le pastoralisme. Entre 1892 et 1988, la superficie des prairies naturelles a été multipliée par cinq, le nombre de bovins et des ovins par trois et celui des porcins par six[76], au détriment des surfaces cultivées (froment et maïs[77]). Cette tendance s’est accentuée durant la seconde moitié eu XXe siècle.

La chaux

À la fin du XIXe siècle, près de 1 000 quintaux annuels étaient utilisés à Hélette[78]. Le calcaire provenait de la colline du Moine. L’activité de production de chaux s’est éteinte dans les années 50 (fours de Garra et d'Amezpila-Uhaldegaraïa).

Le sable

Le sous-sol de l’est de la commune renferme une roche friable et granuleuse, dont certains gisements (Garra, Larria, Oyhamburia et Harretxia) produisirent un sable à granulométrie hétérogène, qu'il fallait tamiser et pulvériser. Là, encore, l’activité des sablières cessa dans les années 1950, à la suite de la généralisation du transport par route du sable de mer.

Le kaolin

Une activité d’extraction vit le jour sur le flanc nord du mont Baïgura à partir de 1927[1]. Elle dura jusqu’à la fin des années 70.

De nos jours

Une coopérative (SCOP Agian) produit des fromages de brebis et l’entreprise fromagère Agour Gasnategia est présente sur Hélette. La commune fait partie de la zone d'appellation de l'ossau-iraty.

Les éditions Jean Curutchet installées sur la commune, ont été liquidées par décision de justice en 2002[79].

Culture locale et patrimoine

L'église Sainte-Marie.

L'église Sainte-Marie. Petit fronton place libre adossé à l'église Sainte-Marie.

Petit fronton place libre adossé à l'église Sainte-Marie.

_chapelle_St.Vincent.JPG.webp) Chapelle Saint-Vincent.

Chapelle Saint-Vincent._%C3%A0_partir_de_la_chapelle_St.Vincent.JPG.webp) Vue sur Hélette à partir de la chapelle Saint-Vincent.

Vue sur Hélette à partir de la chapelle Saint-Vincent.

Philippe Veyrin relève le dicton[80] local : Heletarrak, saindu mokhorrak (« gens d'Hélette, saints renfrognés »).

C'est à Hélette que le groupe de rock français d'origine basque Sustraia a joué en public pour la première fois, le .

Hélette accueille, depuis l'édition 2009, le festival Euskal Herria Zuzenean.

En 1983, l'Euskal Antzerki Taldeen Biltzarrea - EATB, Union des troupes de théâtre basque - crée un centre d'archives à la mairie d’Hélette. En 2007, les archives rejoignent les locaux de l'Institut culturel basque à Ustaritz.

Patrimoine protohistorique

L'époque protohistorique a laissé comme trace :

- le harrespil d’Erregelu (865 m) ;

- le tumulus de Garralda (470 m) ;

- le gaztelu zahar, place forte protohistorique, qui se dresse entre Hélette et Mendionde sur le Zihorri (267 m).

Patrimoine civil

Les maisons de maître Bitirenea[81] et Santa Maria[82] datent du début du XVIIe siècle

Des maisons anciennes[83], principalement du XVIIIe siècle, sont répertoriées par les monuments historiques ;

Porte bouteille. |

Porte bouteille et linteau sculpté. |

Porte sculptée. |

Patrimoine religieux

L'église Sainte-Marie[84] d'Hélette, comme celles de l'ancien diocèse de Bayonne, possède trois étages de galeries de bois (la construction de ces galeries fut décidée par l'évêque de Bayonne, afin accueillir plus de fidèles). Celles-ci datent de 1695. Traditionnellement, les hommes y prenaient place tandis que les femmes s'installaient en bas. Le chœur est richement décoré dans l'esprit baroque. L’église est un bâtiment rectangulaire orienté nord-ouest/sud-est et est illuminée par huit grandes baies (quatre de chaque côté de la nef). Le clocher actuel fut érigé en 1885, remplaçant un clocher-mur. L'indication Domus mea Domus orationis 1695 (« Ma maison est une maison de prière ») placée sur le linteau de la porte d’entrée, indique la date de la première réfection[1].

La sacristie et l’ancienne école, à l’instar du nouveau clocher, sont accolées à l’église.

L'église recèle une statue de saint Jacques le Majeur[85], classée par le ministère de la Culture. La statue en bois doré représente saint Jacques portant les attributs du pèlerin : bourdon, calebasse et coquille Saint-Jacques.

La chapelle de Bixintxo (Saint-Vincent) date du XIIe siècle. Elle est située à deux kilomètres à l’ouest d’Hélette, en direction de Louhossoa. Bixintxo, diacre de Huesca fut martyrisé le à Saragosse. Détruite à plusieurs reprises, la chapelle fut restaurée en profondeur en 1933 par l’abbé Athor, curé de la paroisse de 1928 à 1958. Une source, dite miraculeuse, coule à proximité, sur les pentes du Baïgura et faisait l’objet d'un pèlerinage les 1er septembre.

La commune est située sur la voie de la Nive, variante du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle suivie par les pèlerins qui, de Bayonne, recherchaient à regagner le Camino Navarrais avant sa traversée des Pyrénées, à Saint-Jean-Pied-de-Port.

À Hélette, à l'occasion de la Fête-Dieu, les jeunes gens, revêtus de tenues militaires du XIXe siècle, exécutent dans l'église une véritable parade, pour rappeler que la région ne s'estima jamais inféodée à Napoléon.

Le cimetière entoure l’église sur trois côtés et recèle des stèles discoïdales. En 1923[1], une quarantaine de stèles étaient visibles, dont une datant de 1600, la plupart du XVIIe siècle :

|

|

|

Équipements

Enseignement

La commune dispose de deux écoles primaires, l'une publique[86], l'autre privée (école Notre-Dame).

Personnalités liées à la commune

Blasonnement

« D’or à deux lions d’argent rampant, posés l’un derrière l’autre »[1]. Ce blasonnement a été adopté partiellement par la suite par la commune d’Hélette.

Personnalités et faits remarquables

Le fait que Guiche Arnau de Santa-Maria était présent en 1390[1] au couronnement du roi Charles III de Navarre dans la cathédrale de Pampelune indique que la famille jouissait au XIVe siècle des privilèges de la noblesse.

La famille Aguerria Santa-Maria siégeait aux États de Navarre[1]. Deux membres de la famille furent nommés gouverneurs (corregidores) de Burgos[1]. Un Santa-Maria, impliqué dans la conspiration de Chalais, fut exécuté en 1626, sur ordre de Louis XIII. Son appartenance à la famille d’Hélette est, toutefois, sujette à caution[1]. En 1632, un Santa-Maria est resté célèbre pour avoir transporté sur son dos Henri II de Montmorency, blessé et fait prisonnier à la bataille de Castelnaudary. Son appartenance à la famille d’Hélette est, toutefois, également sujette à caution[1].

Jean de Santa-Maria est curé d’Hélette en 1792 lorsque la constitution civile du clergé est promulguée dans la commune. Réfractaire, il doit quitter la commune et s’exile à Elizondo, capitale de la vallée du Baztan. Ses biens sont saisis et vendus en enchère publique en 1793 et 1794[1].

La maison Aguerria

- Blasonnement

- « D’argent au loup passant de gueules, à la bordure dentelée d’azur »[1].

- Personnalités et faits remarquables

Les maisons Garra-Gaztellu et Garra

Les deux maisons, Garra-Gaztellu et Garra, sont difficilement dissociables. La première jouissait d’une place honorifique dans l’église d’Hélette, ainsi que d’une chapelle dans sa propriété, dont les restes sont encore aujourd’hui visibles[1].

Blasonnement

« D’argent au loup passant de sable, allumé et lampassé de gueules »[1].

Personnalités et faits remarquables

Le linteau de la maison Garra porte l’inscription « Pedro de Garra 1123 »[1].

Arnaud de Garra est notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port en 1356, puis bayle d’Amikuze, Mixe et Ostibarre deux ans plus tard[1]. Juan Garra est écuyer et bayle de Labastide-Clairence en 1362[1]. Un descendant de Juan de Garra, installé au XVIe siècle à Úcar, devient évêque de Gazteiz[1].

Jacques (Santiago) de Garra de Salagoïty, est membre de l’Académie de marine au XVIIIe siècle[87]. Après des études au séminaire de Larressore, il est successivement vicaire général de Dax, professeur au lycée Saint-Irénée de Lyon, puis à Toulouse, et enfin titulaire de la chaire d’hydrographie à l’école de marine de Bayonne à partir de 1776. Il créera cette même chaire à Montpellier et à Saint-Jean-de-Luz. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé Élemens de la science du Navigateur présenté en 1780 à l'Académie des sciences[88].

Fernando Eleta Almarán (1921-2011), descendant de Juan de Garra ci-dessus cité, est ministre des Finances et du Budget, puis en 1964, ministre des Affaires étrangères du Panama[89] - [1].

Nées au XVIIe siècle

- Pierre de Larraldea, ermite de la Madeleine d’Orisson (Sancta-Maria-Magdalena d'Arisson mentionnée en 1686 dans les collations du diocèse de Bayonne[59]), il en devient prieur le .

Nées au XVIIIe siècle

- Jacques de Salagoïty, cité ci-dessus.

Nées au XIXe siècle

- Michel Elizanburu, de la congrégation des Frères de Jean-Baptiste de La Salle, directeur du collège d’Hasparren et auteur des ouvrages Frantziako Hiru Errrepubliken Historia (« Histoire des trois Républiques de France »), Framazonak (« les Francs-maçons »), Lehenagoko Eskualdunak Zer Ziren (regard nostalgique sur une famille idéale du Pays basque), Joanes Batista Dohatsu aren bizia (vie de saint Jean-Baptiste) et Sakelako liburuxtza (livre de dévotion).

- Aguirre, professeur au collège d’Hasparren, auteur d’un manuel trilingue basque-espagnol-français.

Nées au XXe siècle

- Étienne Sallaberry, né en 1903 à Hélette dans la maison Garra et mort en 1981, chanoine et professeur de philosophie au séminaire d’Ustaritz, il est déporté durant la Seconde Guerre mondiale. C’est un européen convaincu, auteur de Ene sinestea (« Ma croyance »), d’une autobiographie et de Beñat adiskidea, agur ! (« Salut, l’ami Beñat »).

- Xipri Arbelbide-Mendiburu, né le 17 décembre 1934, désigné membre correspondant d'Euskaltzaindia, l'académie de la langue basque, le 24 juillet 1987, membre honoraire depuis le 30 mai 2014.

- Michel Etcheverry, né en 1948 à Hélette, ancien joueur professionnel de pelote basque, est un chanteur populaire basque français.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes par la voie routière et évaluées à l'aide d'un calculateur d'itinéraires.

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Le Pays basque comprend sept provinces dont trois au nord qui forment le pays basque français : le Labourd, la Soule et la Basse-Navarre.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[18].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[28].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- La différence entre maisons nobles ou infançonnes se caractérise par le degré plus que par la nature. Les maisons nobles, dites de gentilshommes ou de chevaliers, se devaient d’être prêtes en permanence à entrer en campagne, dans la cavalerie. Les infançons, en revanche, commandaient des troupes à pied, leurs soldats furent appelés « infants », et leur troupe « infanterie »

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- « La dite communauté est une des plus considérables de la contrée et se trouve tellement éloignée de toutes les villes et lieux où il se tient des foires et marchés et que ses habitants ne pouvaient en profiter pour vendre l’excédent de leurs denrées et se procurer celles dont ils manquent pour leur subsistance ; que la situation est favorable au commerce, Hélette se trouvant sur la grande route d’Espagne et étant entouré de quantités de villages… permettons d’établir sur la place publique un marché tous les 15 jours le samedi ainsi que deux foires chaque année, dont l’une se tiendra le 16 août et l’autre le 25 novembre… Nous vous mandons de raire registrer, lire, publier et afficher la présente partout où besoin sera… Donné à Versailles le 4e jour de septembre, l’an de grâce 1750 et de notre règne de trente sixième ».

- Les Maîtres chocolatiers recensés par Sauveur Arbelbide, Xipri Arbelbide, J. et V. Bortheirie, Jean Curutchet et Jean-Pierre Etcheverry, Heleta, Hélette, Jean Curutchet, sont Jean Fagalde, installé à Hélette en 1792, venant de Mendionde ; son fils Jean Falgade ; César Sébastien Grandjean, de Gréciette ; Martin Curutchet de Cambo ; Pierre Labat de Baïgorry

- Cartes

- « Sites Natura 2000 de types sites d'intérêt communautaire (SIC) (Directive Habitats) de la commune d'Hélette », sur www.geoportail.gouv.fr (consulté le ).

- « ZNIEFF de type I sur la commune d'Hélette », sur www.geoportail.gouv.fr (consulté le ).

- « ZNIEFF de type II sur la commune d'Hélette », sur www.geoportail.gouv.fr (consulté le ).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Sauveur Arbelbide, Xipri Arbelbide, J. et V. Bortheirie, Jean Curutchet et Jean-Pierre Etcheverry, Heleta, Hélette, Jean Curutchet, .

- - Académie de la langue basque

- « Métadonnées de la commune d'Hélette », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Hélette et Pau », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Hélette et Bayonne », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Hélette et Saint-Palais », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches d'Hélette », sur www.villorama.com (consulté le ).

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 22.

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 25.

- « Toponymes Nafarroa Beherea », sur le site de l'Académie de la langue basque (consulté le ).

- (eu) Euskal Herriko udalerrien zerrenda alfabetikoa (Liste alphabétique des communes du Pays basque).

- Géoportail - IGN, « Géoportail » (consulté le ).

- Recherches BRGM citées par l’ouvrage de Sauveur Arbelbide, Xipri Arbelbide, J. et V. Bortheirie, Jean Curutchet et Jean-Pierre Etcheverry, Heleta, Hélette, Jean Curutchet, .

- Paul Raymond, Dictionnaire topographique du département des Basses-Pyrénées, Paris, Imprimerie Impériale, , 208 p. (BNF 31182570, lire en ligne)..

- Notice du Sandre sur Hélette

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le ).

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le ).

- « Station Météo-France Labastide-Clair - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Hélette et La Bastide-Clairence », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Labastide-Clair - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Hélette et Anglet », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Biarritz-Pays-Basque - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Biarritz-Pays-Basque - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Biarritz-Pays-Basque - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune d'Hélette », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7200786 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7200758 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7200788 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune d'Hélette », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « mont Baigura et crête d'Haltzamendi » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « landes de l'Arberoue » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « massif du Baigura » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- GEO no 398 d'avril 2012 p.135

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction d'Bayonne (partie française) », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- Généalogie et Histoire des Familles, « Cadastre napoléonien Basse-Navarre / Hélette », (consulté le ).

- « Les risques près de chez moi - commune d'Hélette », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr, (consulté le )

- « Réglementation-usages du feu à l’air libre - obligations légales de débroussaillement - département 64 », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr date=16 septembre 2022 (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune d'Hélette », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- « Présentation de la commune », notice no IA64000794, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jean-Baptiste Orpustan, Nouvelle toponymie basque : noms des pays, vallées, communes et hameaux (monographie), Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, coll. « Centre d'études linguistiques et littéraires basques », [éd. revue et corrigée] (1re éd. ), 244 p., 21 cm (ISBN 2867813964 et 9782867813962, OCLC 72757865, BNF 40190262, présentation en ligne).

- Chapitre de Bayonne - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Titres publiés par don José Yanguas y Miranda

- Manuscrits du XVIIe et du XVIIIe siècles - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Cartulaire de Bayonne ou Livre d'Or - Manuscrit du XIVe siècle - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Guy Ascarat

- De 1792 à 1977 : Sauveur Arbelbide, Xipri Arbelbide, J. et V. Bortheirie, Jean Curutchet et Jean-Pierre Etcheverry, Heleta, Hélette, Jean Curutchet, .

- « Annuaire des Mairies des Pyrénées-Atlantiques », sur Annuaire des Mairies et Institutions de France, 2006-2007 (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- http://www.mintzaira.fr/fr/services-en-basque/ecoles.html?tx_ecoles_pi1%5bcommune%5d=83&tx_ecoles_pi1%5bcdc%5d=0&tx_ecoles_pi1%5bprovince%5d=0&tx_ecoles_pi1%5bcategory%5d=16&tx_ecoles_pi1%5btype%5d=0&tx_ecoles_pi1%5beducation_mode%5d=0&tx_ecoles_pi1%5bsubmit%5d=Rechercher&id=183&L=0.

- Philippe Veyrin, Les Basques : de Labourd, de Soule et de Basse-Navarre, leur histoire et leurs traditions, Grenoble, Arthaud 1975, , 366 p. (ISBN 978-2-7003-0038-3 et 2-7003-0038-6), page 44

- Le chocolatier Jean Fagalde est établi dès 1792 dans la maison Zaldundegia

- Du basque espartinak, « espadrilles »

- Enquête agricole de 1892

- Agarrekoa, Artizanekoa, Baratxartekoa ou Eihera, Iribarnekoa, Latsekoa, Miramontekoa, Santa-Mariakoa et Urgorrikoa

- Dix-sept lampes à l’église, six pour l’éclairage publique et cinq à l’école publique

- Recensement agricole de 1988

- Entre 1892 et 1988, les surfaces cultivées en froment passent de 165 ha à 8 ha, celles de maïs, de 174 ha à 65 ha - Source : recensement agricole de 1988

- Statistique de 1892, citée par l’ouvrage de Sauveur Arbelbide, Xipri Arbelbide, J. et V. Bortheirie, Jean Curutchet et Jean-Pierre Etcheverry, Heleta, Hélette, Jean Curutchet, .

- Les éditions Curutchet sur « société.com »

- Philippe Veyrin, Les Basques : de Labourd, de Soule et de Basse-Navarre, leur histoire et leurs traditions, Grenoble, Arthaud 1975, , 366 p. (ISBN 978-2-7003-0038-3 et 2-7003-0038-6), page 228.

- « La maison Bitirenea », notice no IA64000762, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « La maison Santa Maria », notice no IA64000761, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Les maisons anciennes d'Hélette », notice no IA64000821, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « L'église Sainte-Marie », notice no IA64000760, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « La statue de saint Jacques le Majeur », notice no PM64000187, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Site de l'école primaire publique

- Catalogue Sancho El Sabio

- Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, 1 L 13, Q 515. Archives communales de Bayonne, BB4 feuillet 355 - Sources citées par Manex Goyhenetche, Histoire générale du Pays basque IV : Révolution de 1789, t. 4, Donostia / Bayonne, Elkarlanean, , 432 p. (ISBN 2913156460 et 9782913156463, OCLC 492295167), p. 77.

- Fernando Eleta sur Panama news

Pour approfondir

Bibliographie

- Sauveur Arbelbide, Xipri Arbelbide, J. et V. Bortheirie, Jean Curutchet et Jean-Pierre Etcheverry, Heleta, Hélette, Jean Curutchet,

Article connexe

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la mairie

- Communauté de communes du Pays de Hasparren