Ustaritz

Ustaritz (prononcé [ys.ta.ˈʁits]) est une commune française, située dans l’ouest du département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine, et chef-lieu du canton homonyme. Elle s’est développée sur la Nive, à la limite du cours navigable de cet affluent de l’Adour, et sur la route napoléonienne qui suit les crêtes entre Bayonne et Hasparren.

Au XIIe siècle, la commune devient la capitale du Labourd après l’expulsion de Bayonne du vicomte du Labourd par Richard Cœur de Lion et le reste jusqu’en 1790. Elle est à la fois le siège du biltzar, du bailliage et celui du tribunal du Labourd. S’ajoutant donc aux raisons géographiques qui font d’elle un nœud de transit des marchandises entre les royaumes de Navarre et de Castille, le Pays basque intérieur et la côte, cette prépondérance judiciaire et administrative assure la prospérité de la localité.

Las, le redécoupage administratif qui suit la Révolution provoque le transfert des sièges administratifs et judiciaire à Bayonne, alors que les guerres avec l’Espagne signent l’arrêt des échanges économiques. Il faudra attendre le début du XIXe siècle pour qu’un afflux de réfugiés fuyant les guerres carlistes, allié à l’installation d'un couvent religieux dynamique, et surtout au retour d’expatriés basques du Mexique et du Chili, riches et expérimentés, permettent à Ustaritz de renouer avec la croissance économique.

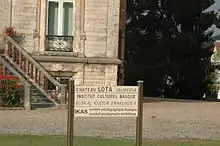

De nos jours, Ustaritz a conservé une activité agricole importante, mais la proximité de l’agglomération qui réunit Bayonne, Anglet et Biarritz fait de la localité une commune périurbaine, influant sur son urbanisme. Son patrimoine culturel reflète la prééminence labourdine datant de l’Ancien Régime et le renouveau du XIXe siècle. De nombreuses maisons labourdines des XVIIe et XVIIIe siècles jalonnent ses rues et sa campagne, ainsi que des châteaux édifiés par les Américains, et les festivités tout comme l’enseignement en langue basque sont attachés aux valeurs régionalistes. Ustaritz concentre aujourd’hui des instances administratives et éducatives, des moyens médicaux et des pôles culturels, tel l’Institut culturel basque, qui refont d’elle une plaque tournante régionale.

Commune traditionnellement rurale, son territoire est couvert à près de 50 % par des bois ou des cultures ; la localité, qui fait partie du site d’importance communautaire du bassin de la Nive (dont la biodiversité justifie son appartenance au réseau Natura 2000) accueille trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II, qui recèlent une faune et une flore importantes.

Outre une tradition littéraire qui a fourni nombre d’écrivains, Ustaritz est la patrie d’hommes politiques marquants, comme ceux issus de la famille Garat, dont l’un d'eux, Dominique Joseph a lu à Louis XVI sa sentence de mort.

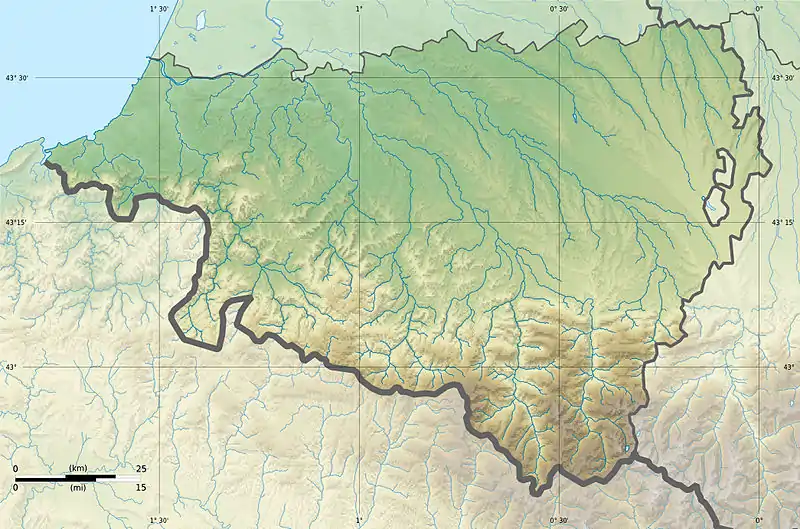

Géographie

Localisation

Ustaritz s’étend sur les deux rives de la Nive, à l’extrême ouest du département des Pyrénées-Atlantiques, et donc au sud-ouest de la France. Elle est distante de 25 km de la frontière entre l'Espagne et la France[Note 1], et située à moins de 15 km de l’océan Atlantique à l’ouest[Note 2]. Elle est implantée sur la route des crêtes parallèles à la Nive, menant de Bayonne à Hasparren, voulue par Napoléon Ier.

En termes de géographie politique, la commune fait partie de la province basque du Labourd. Ustaritz se situe au sein de l’unité urbaine de Bayonne, partie centrale de l'aire urbaine du même nom.

Géologie et relief

La côte basque se situe à la jonction de la plaine landaise et l’extrémité ouest de la chaîne des Pyrénées, présentant une diversité géologique importante, qui va des formations triasiques du Keuper, aux plages et dunes landaises. Les plaques ibérique et européenne ayant convergé et étant entrées en collision entre le Crétacé supérieur et le Miocène, elles ont engendré une chaîne intracontinentale. Deux unités septentrionales affleurent sur la côte basque, regroupant l’unité de Sainte-Barbe à la limite d’Ustaritz avec Arcangues au nord-ouest, qui culmine à 150 m, et celle de la localité proprement dite. Elles se caractérisent par une « sédimentation gravitaire profonde à caractère distal » en une succession de systèmes turbiditiques gréseux ou carbonatés. Elles reposent en contact tectonique sur les unités méridionales de la Rhune[2].Du fait d’une pluviométrie abondante, les alluvions des terrasses ainsi que les glacis du Quaternaire ancien sur de grandes surfaces ont subi une érosion récente. Ceci est particulièrement notable sur la partie ouest de la commune. La zone du flysch est relativement accidentée en raison des nombreux ravins aux méandres encaissés et sinueux[PLU2 1].

Le territoire de la commune est caractérisé par neuf types de formations géologiques. On distingue ainsi des alluvions fluviatiles actuelles, subactuelles et datant de la glaciation de Würm, constituées de galets, de cailloutis, de graviers et de sables. La glaciation de Riss a laissé des galets et des graviers dans une gangue sableuse ainsi que des lentilles d’argiles plastiques. De la glaciation de Mindel et du Pléistocène moyen résulte une formation comprenant essentiellement des galets dans une gangue sableuse brun-rouge. Le Ponto-Pliocène a généré des accumulations de matériaux détritiques presque exclusivement siliceux, sur des épaisseurs pouvant dépasser 50 mètres. Des calcaires et marnes de Bidache et des zones de flysch résultent du Turonien puis, plus tard, du Maastrichtien. Le Cénomanien, premier étage géologique du Crétacé supérieur, est à l’origine des calcaires d’Ablaintz, bleu-noir, en bancs séparés par des feuillets schisteux noirâtres. Des bancs de calcaires zoogènes proviennent de l’Aptien. Du Crétacé encore, mais de l’Albien, nous est parvenue une alternance d’argile et de grès, nommée « flysch de Mixe ». Enfin, une roche éruptive, l’ophite triasique primitive à tardive, caractérise également la géologie du territoire communal[PLU2 2].

Ustaritz s’étend sur les méandres de la Nive et offre des paysages de prairies et de champs de maïs qui montent vers les hauteurs boisées du quartier Hérauritz, avec comme horizon les montagnes basques des Pyrénées occidentales, Ursuya, Baïgura, Artzamendi et Mondarrain[3]. De nombreux versants, plus ou moins perpendiculaires à la Nive, accueillent les ruisseaux de Latsa, Antzara erreka et d’Urdainz. Cette physionomie vallonnée caractérise les trois quarts du territoire communal[PLU2 3]. La vallée de la Nive, par contraste avec les reliefs irréguliers qui l’entourent, est une vaste plaine alluviale ouverte parfois sur plusieurs centaines de mètres[PLU2 3].

La superficie de la commune est de 3 275 hectares ; son altitude varie fortement, de 4 mètres NGF au niveau du lit mineur de la Nive, jusqu’à 350 mètres NGF sur les lignes de crêtes[PLU2 3].

Hydrographie

- La Nive à Ustaritz (sélection).

Le pont de la D250.

Le pont de la D250. Le barrage de Xopolo.

Le barrage de Xopolo. Reflets dans la Nive.

Reflets dans la Nive.

Ustaritz est située dans le bassin versant de la Nive ainsi que dans celui de l’Uhabia, sur la frontière ouest de son territoire[PLU2 4].La commune est traversée par la Nive, affluent gauche de l'Adour à Bayonne[4]. Ustaritz se trouve à la limite du cours navigable de la Nive[3].

Des affluents de la Nive, tels que les ruisseaux de la Tannerie, d'Urdainz et Latsa[5] - [6] - [7] (lui-même rejoint par Mahatchuriérak erreka[8], qui marque la limite nord du territoire communal) ainsi que l'Hardako erreka[9], à la frontière nord avec Villefranque, et Antzara erreka — appelé également Ountzilarreko erreka[10] —, accompagné de son tributaire, Urloko erreka[11] (lui-même rejoint par Lukuko erreka), serpentent eux aussi sur les terres d'Ustaritz[12].

L’Uhabia[13], sous le nom d'Apalagako erreka, marque la limite ouest du territoire de la commune[PLU2 5].Enfin, un plan d’eau d’une superficie de 14 ha occupe le site d’une ancienne gravière[PLU2 5].

Climat

La station météorologique la plus proche est celle de Biarritz - Anglet[14].

Le climat d'Ustaritz est relativement semblable à celui de sa proche voisine Biarritz, décrit ci-dessous, avec des précipitations assez importantes ; le climat océanique est dû à la proximité de l'océan Atlantique. La moyenne des températures en hiver se situe aux alentours de 8 °C et avoisine les 20 °C en été. La température la plus basse relevée a été -12,7 °C le 16 janvier 1985, et la plus élevée, 40,6 °C le 4 août 2003[Note 3] - [15]. Les pluies sur les côtes basques sont rarement persistantes, excepté durant les tempêtes hivernales. Elles se manifestent souvent sous forme d'averses orageuses intenses et de courte durée. Les vents d’ouest sont dominants, tant par leur fréquence par leur intensité. Ils se caractérisent par une vitesse souvent supérieure à 4,5 m/s[PLU2 3]. Les vents d’est soufflent également fréquemment sur la zone de Biarritz. On observe rarement des pointes de vitesse supérieures à 8 m/s, générées par les vents d’ouest et sud uniquement[PLU2 3].

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 4,8 | 5 | 7 | 8,5 | 11,6 | 14,6 | 16,7 | 17 | 14,5 | 11,9 | 7,7 | 5,5 | 9,9 |

| Température moyenne (°C) | 8,1 | 9 | 10 | 11,7 | 14,6 | 17,3 | 19,8 | 19,9 | 18,6 | 15,6 | 11 | 8,5 | 13,7 |

| Température maximale moyenne (°C) | 12 | 12,8 | 15 | 16,2 | 19,6 | 22,1 | 24,1 | 24,7 | 23,2 | 20 | 15,1 | 12,5 | 17,4 |

| Record de froid (°C) | −12,7 | −11,5 | −7,2 | −1,3 | 3,3 | 5,3 | 9,2 | 8,6 | 5,3 | 0,8 | −5,7 | −8,5 | −12,7 |

| Record de chaleur (°C) | 23,4 | 28,9 | 29,7 | 28,6 | 34,8 | 38,7 | 39,8 | 37,3 | 37 | 32,2 | 26,1 | 25,1 | 39,8 |

| Précipitations (mm) | 143,2 | 122,7 | 121,7 | 132,9 | 121 | 90,9 | 65,1 | 102,3 | 124,6 | 135,7 | 174,2 | 148,7 | 1 482,9 |

« Infoclimat », sur infoclimat.fr et « Météo France », sur france.meteofrance.com, consultés le 2 décembre 2014.

Infrastructure routière

Ustaritz est située sur la route départementale D 932, entre Bayonne et Cambo-les-Bains, aux croisements avec la D 137 (Ustaritz - Bayonne) et la D 250 (Ustaritz - Saint-Pée-sur-Nivelle) et accessible à partir de la sortie Bayonne-Sud de l'autoroute A63 (9 km). La D 932 est en 2 fois 2 voies jusqu’à l’entrée du quartier Arrauntz puis à 3 voies[PLU1 1]. Elle traverse le territoire communal du nord au sud. Deux routes départementales secondaires alimentent également le territoire communal, la D 3 et la D 350[PLU1 2]. Deux ponts franchissent la Nive, l'un en direction de Villefranque (D 137) et l'autre en direction de Jatxou (D 250).

Ustaritz rejoint Bayonne par le chemin de halage longeant la Nive. Anciennement utilisé pour le transport fluvial des marchandises, ce chemin de 15 kilomètres est à présent réservé aux cyclotouristes et aux promeneurs.

Transport en commun

La ville est reliée quotidiennement à Bayonne et Cambo-les-Bains par le TER Nouvelle-Aquitaine ; plusieurs allers-retours quotidiens sont assurés sur cette ligne. La gare d'Ustaritz se situe sur la ligne de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port. La gare de Jatxou est également située sur le territoire communal — il s’en faut de quelques mètres — et dessert principalement la commune de Jatxou sur la même ligne ferroviaire.

La ligne de car du réseau Transports 64 entre Espelette et Bayonne via Cambo-les-Bains propose en 2014 11 allers-retours quotidiens en semaine[16]. Cette ligne traversante ne dessert toutefois pas certains pôles d'intérêt, comme les quartiers ouest ou le centre sportif Landagoïen[PLU1 3].

Transport aérien

Par la route, Ustaritz est située à 14 km de l'aéroport de Biarritz-Bayonne-Anglet (code IATA : BIQ • code OACI : LFBZ)[17]. Le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Biarritz-Bayonne-Anglet, qui comprend la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays basque, l'agglomération Côte Basque-Adour, les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes ainsi que la commune de Saint-Jean-de-Luz, assure la gestion de l’aéroport. Celui-ci a accueilli près de 1 100 000 passagers en 2013[18]. Il assure de façon régulière des liaisons avec Paris-Orly, Paris-CDG, Lyon, Nice, Genève et Londres Stansted et a offert de mars à octobre 2014 des liaisons avec entre autres, Marseille, Strasbourg, Lille, Charleroi-Bruxelles-Sud, Dublin, Stockholm-Skavsta et Stockholm-Arlanda, Londres, Copenhague, Oslo et Helsinki. Les compagnies desservant l’aéroport sont, au 1er novembre 2014, Air France, Etihad Regional, Easyjet, Finnair, Hop !, Ryanair, SAS, Twin Jet et Volotea[19].

Urbanisme

Typologie

Ustaritz est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [20] - [21] - [22]. Elle appartient à l'unité urbaine de Bayonne (partie française), une agglomération internationale dont la partie française regroupe 30 communes[23] et 251 520 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[24] - [25].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Bayonne (partie française) dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 56 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[26] - [27].

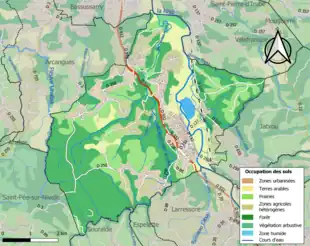

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (45,6 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (45,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (44,6 %), prairies (18,3 %), zones urbanisées (13,8 %), terres arables (12 %), zones agricoles hétérogènes (9,6 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1 %), eaux continentales[Note 6] (0,9 %)[28].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Morphologie urbaine

Ustaritz, ville intermédiaire entre l’agglomération de Bayonne et le Pays basque intérieur, fait partie aujourd’hui du bassin d’habitat rurbain de l’agglomération Côte Basque-Adour[Note 7] - [PLU1 4], aussi nommée B.A.B., en référence à ses trois pôles urbains Bayonne, Anglet, Biarritz. Le développement urbain d’Ustaritz s’est essentiellement accompli sur la rive gauche de la Nive[PLU1 3]. L’urbanisation occupe peu à peu l’ensemble de la plaine alluviale comprise entre la Nive et la route D 932, qui mène de Bayonne à Cambo-les-Bains, et se caractérise par un habitat dispersé sous la double influence d’une tradition agricole ancienne, et la position de banlieue de Bayonne[PLU1 5].

La commune comprend aujourd’hui cinq quartiers[M 1]. Le Bourg Suzon (Purgoina) s’est développé sur la terrasse dominant la Nive[3] ; il présente des maisons des XVIe et XVIIe siècles, en particulier dans la rue Ferrondoa ; on y trouve également la mairie, haut lieu historique du Labourd, le centre Lapurdi (centre administratif et office du tourisme) et le château Lota du XIXe siècle.

Ce quartier a rejoint peu à peu le quartier Saint-Michel, au sud en direction de Souraïde et Saint-Pée-sur-Nivelle, qui recèle le cimetière — singularisé par des stèles discoïdales et le monument funéraire Garat —, le château d’Haitze et le collège Saint-François-Xavier ; c'est un quartier forestier, agrémenté d'une table d'orientation et d'aires de pique-nique, qui a connu un fort développement commercial aux abords de la D 932.

Le quartier Hiribehere au nord de la commune, est composé d’un habitat rural ancien et d’un ensemble conventuel ; on y trouve également la maison forte Sorhoeta qui date du XIIIe siècle ; le quartier s’est développé vers l’ouest par l’adjonction de lotissements[PLU1 5].

Hérauritz, le long de la Nive, s’est regroupé autour d’une place, où se font face le château Larreguienea du XVIIe siècle et la chapelle Sainte-Catherine d'origine médiévale, séparés par un fronton ; ce quartier s’est lui aussi étendu, notamment vers le sud, en bordure de la voie communale no 3.

Arrauntz, autrefois paroisse distincte en direction de Bayonne[PLU1 6], présente l'image d'un village basque typique, avec son église et son fronton ; on y trouve également la maison-musée Elizalderena, érigée en 1696, et un pressoir à pommes (bereterraenea) datant du XVIIe siècle ; son extension est très forte, sur près de 4 km sur un axe nord-est sud-ouest[PLU1 6].

Logement

- L’architecture d’Ustaritz (sélection).

Ganibetcharbeita[Note 8].

Ganibetcharbeita[Note 8]. Filiperenea[Note 9]..

Filiperenea[Note 9].. Mokopeïta.

Mokopeïta. Le quartier Hérauritz.

Le quartier Hérauritz. Luisenea et Senkastenea[Note 10].

Luisenea et Senkastenea[Note 10].

L’évolution du nombre de logements de la localité est fortement influencée par l’accroissement démographique important des trente dernières années, qui a vu la population presque doubler. En parallèle le parc de logements a été multiplié par deux de 1982 à 2008, passant de 1 107 à 2 326[PLU1 7], la diminution de la taille des ménages entraînant une croissance plus rapide du parc de résidences principales que du nombre d’habitants[PLU1 8]. Le rythme de la croissance du nombre de logements s’est également intensifié durant cette période ; si durant les années 1968 - 1982 on constate une progression moyenne annuelle de trente logements, le rythme passe à quarante logements supplémentaires annuels durant la période 1982 - 1999, pour atteindre le niveau de cinquante à partir de 1999 et jusqu’en 2008[PLU1 7]. En 2009, le nombre total de logements dans la commune était de 2 524, alors qu'il était de 1 864 en 1999[Insee 1]. Selon le diagnostic du plan local d'urbanisme (PLU), exposé dans le rapport de présentation, « les résidences principales d’Ustaritz présentaient toutes les caractéristiques d’une commune périurbaine : d’âge récent, avec une prépondérance de maisons individuelles en accession à la propriété […] »[PLU1 8].

Parmi les logements étudiés par l’Insee en 2009, 91,0 % étaient des résidences principales, 4,4 % des résidences secondaires et 4,6 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 72,9 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 25,4 % des appartements[Insee 2]. La proportion des résidences principales, propriétés de leurs occupants était de 66,4 %, en légère baisse par rapport à 1999 (68,6 %). La part de logements HLM loués vides était de 8,1 % contre 5,7 %, leur nombre étant en forte augmentation, 185 contre 97[Insee 3]. Entre 1999 et 2008, le nombre de logements de type HLM qui représentait 6 % des résidences principales en 1999, soit 97 logements, avait cru de 147 % pour atteindre, en 2011, 240 logements, portant à près de 10 % le rapport HLM sur résidences principales[PLU1 9].

La communauté de communes Errobi est responsable de la création, de l'aménagement, et de la gestion des équipements d'accueil des gens du voyage. À ce titre, Ustaritz leur a aménagé deux aires d'accueil, proposant 30 places chacune. Compte tenu de leur implantation en zone inondable, ces aires tolérées ne sont pas conformes à la législation[PLU1 10]. Un projet disposant de 100 places, au lieu-dit Itsu Lurrak en bordure de la D137, est en cours de réalisation. Il ne répond néanmoins qu’aux besoins temporaires hors saison et n’est pas destiné à ceux résultant d’une occupation sédentaire[PLU1 10].

_%C3%A9glise_Saint-Vincent-diacre%252C_peintures_murales_2.jpg.webp)

La commune possède de nombreuses maisons des XVIIe et XVIIIe siècles reflétant le style labourdin[MD 1]. Il faut citer, entre autres, la maison Chokolatenea (quartier du Bourg - 1694), qui fut la demeure d'un chocolatier, les maisons de la rue de Ferrondoa (quartier du Bourg - 1572), anciennement rue des Magistrats, la maison Chachoenea, quartier Saint-Michel, datant de 1648, la maison Haroztegia (« maison du forgeron » - quartier du Bourg), qui est un exemple typique de la maison labourdine[29], et la maison Hoperena, quartier Saint-Michel, qui abrita le général anglais Hope, en guerre contre les armées napoléoniennes[MD 2]. Enfin la maison Mokopeita (quartier du Bourg), fut la demeure d'André Trébuchet, peintre qui y résida dès 1925 et qui participa en 1946 à la réfection en peinture de l'intérieur de l'église. Cette dernière date de 1601 et a été rénovée en 1673. André Trébuchet y travailla jusqu’en 1947[PLU2 6].

Suivant l'usage basque d'avant la Révolution, les maisons d'Ustaritz portent en majorité le nom, le prénom ou le surnom de leur propriétaire, ou encore son métier, suivi le plus souvent du suffixe ena ou enea, et plus rarement ea, beita ou tegia[MD 3]. Dans une moindre mesure, on trouve également des toponymes illustrant les particularités de la construction ou de l'environnement[MD 3].

Projets d'aménagement

Le plan local d’urbanisme (PLU) d’Ustaritz a été approuvé le 21 décembre 2005 et a fait l’objet de plusieurs modifications dont la dernière révision a été approuvée par délibération du conseil municipal du 21 février 2013[PLU1 11]. Parmi les zones ouvertes à l’urbanisation, le PLU distingue les zones urbaines en développement de celles à urbaniser[PLU2 7]. Les zones urbaines en développement sont des « zones dans lesquelles les équipements publics (voiries, alimentation en eau potable, électricité, réseau public d’assainissement ou assainissement autonome, défense incendie …), existants ou en cours de réalisation, permettent d’admettre immédiatement des constructions ». Par cette désignation, la commune sous-entend que ces zones possèdent le niveau d’équipement nécessaire à une urbanisation immédiate[PLU2 8]. Outre le centre-bourg, une partie des quartiers de Hiribehere et Hérauritz sont concernés, englobant un secteur réservé aux activités à vocation médicosociales et un autre consacré à la création d’un équipement collectif de quartier. Viennent s’ajouter à cet ensemble une zone non équipée en réseau collectif d’assainissement, qui nécessite l’installation de systèmes d’assainissement autonome, ainsi qu’une autre principalement destinée aux établissements à usage commercial, artisanal et industriel[PLU2 8].

Les zones à urbaniser sont des « zones pour l’instant naturelles mais vouées à l’urbanisation dès lors qu’elles seront équipées (voirie, eau, électricité, assainissement, défense incendie…) »[PLU2 7]. Il s’agit dans ce cas de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Matzikoenia, de l’aménagement spécifique du site de Saint-François-Xavier, et de secteurs destinés à une implantation économique non industrielle c’est-à-dire « destinés à satisfaire les besoins à moyen et long termes en terrains urbanisables pour l’habitat, les commerces et les services et où l’ouverture à l’urbanisation »[PLU2 7].

Il faut également signaler l’affectation sous le statut d’emplacement réservé, c’est-à-dire inconstructibles sauf pour l’affectation prévue, de quatre secteurs. Il s’agit des emplacements réservés destinés au projet de la plaine sportive d’Etxéparéa, à la requalification de la gravière en zone de loisirs, et enfin à la création d’un parc relais destiné au stationnement lié à l’axe ferroviaire de la Nive, tous trois situés en zone inondable, au sein du périmètre Natura 2000 et au sein d’un périmètre de protection de captage. Vient s’y ajouter l’emplacement réservé destiné à la ZAC de Matzikoenia[PLU2 8].

Enfin, prenant en compte le risque d’inondation créé par la Nive et ses affluents, le périmètre de protection de captage et les enjeux environnementaux résultant de la zone Natura 2000, de nouvelles zones ont été classées « naturelles », c’est-à-dire « zones à protéger en raison, d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique »[PLU2 9]. Ces zones viennent s’ajouter à celles présentant des enjeux en matière de biodiversité, de prévention des risques ou de protection des ressources en eau, constituées par le secteur concerné par le site Natura 2000 de « La Nive » (FR7200786) et les habitats naturels d’intérêt communautaire associés, les zones inondables de la Nive et les territoires concernés par les périmètres de protection de captage d’Haitze[PLU2 9].

Risques naturels

Compte tenu de la part importante que représente la sylviculture sur le territoire de la localité, Ustaritz est sensible aux feux de forêts[30] - [31]. Ustaritz est, d’autre part, concernée par un risque d’inondation lié aux crues de la Nive et de son affluent, l’Antzara erreka[PLU2 10]. L'arrêté préfectoral du 9 juillet 2003 a d’ailleurs défini un plan de prévention du risque inondation pour la commune d’Ustaritz[32].

Les inondations et les coulées de boues de septembre 1995, mai 2007 et février 2009 ont justifié la publication d’arrêtés de catastrophe naturelle, datés respectivement du 18 mars 1996, du 12 juin 2007 et du 18 mai 2009[30]. La commune est également affectée par les effets des tempêtes océaniques, telles celles de novembre 1982, de décembre 1999 et de janvier 2009, qui ont donné à leur tour lieu à des arrêtés de catastrophe naturelle[30]. Enfin, l'arrêté du 2 mars 2006, portant à son tour reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, inclut Ustaritz au titre de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003[30].

Ustaritz présente un risque lié au transport de matières dangereuses (TMD), en relation avec une canalisation de transport de gaz[31]. La localité est située dans une zone de sismicité modérée de niveau 3 sur une échelle de 1 à 5[33].

Toponymie

Le toponyme Ustaritz apparaît dès le XIIe siècle et on le trouve sous les formes Sanctus Vincentius de Ustariz et Ustaridz (respectivement 1186 et 1194, cartulaire de Bayonne[34] - [Note 11]), Eustaritz (1242), Ustarydz, Utztaridz et Uztaritz (1249 pour les trois formes), Ustaritz (1322, rôles gascons[Note 12]) et Ustariz (1650, carte du Gouvernement Général de Guienne et Guascogne et Pays circonvoisins), Ustarits (Carte des Pays Basques de France et d'Espagne). La commune porta brièvement le nom de Marat-sur-Nive à partir de 1793[Note 13].

Jean-Baptiste Orpustan analyse le nom d'Ustaritz comme étant la concaténation du radical urd- — comme dans Urdos — « plat, plateau » et d'haritz, « chêne pédonculé, grand chêne », par opposition au chêne tauzin ou petit chêne[35]. Hector Iglesias indique, quant à lui, une origine germanique pour le toponyme Ustaritz, se basant sur la liste de toponymes galiciens se terminant en -riz, notamment sur l'existence du nom de hameau galicien Ustariz, province de Lugo — élément issu du gotique reiks [ri:ks], « latinisé » en -ricus — et propose l’anthroponyme Oste-ric(us)[36].

Le dictionnaire topographique Béarn-Pays basque de 1863 est assez disert sur les toponymes de la localité[37]. Ainsi Haitze apparaît sous les formes Hatze, Fathse, Hacha, Haïtce et Haisse (respectivement 1193, XIIIe siècle, 1233, 1249 et 1256, cités dans le cartulaire de Bayonne) et Haïtzéa (1863). De même Hérauritz est mentionné sous les graphies Harauriz et Farauriz (respectivement 1233 et XIIIe siècle, dans le cartulaire de Bayonne) et Hérorits en 1863. À leur tour, Hiribehere y apparaît sous la forme Hiribéhère et Sokorrondo en tant que Soclorondo.

Le nom basque actuel de la localité est Uztaritze et le gentilé est Uztariztars[38].

Histoire

Préhistoire

Des fouilles ont permis d’identifier une activité humaine au Paléolithique en particulier aux lieux-dits Arrauntz, Haitzeko Ihara et Larrexuria, qui ont conduit la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Aquitaine à publier un arrêté préfectoral de zonage archéologique en date du 28 décembre 2009[39]. D’autres occupations préhistoriques sont attestées au lieu-dit Portougayna et au nord-ouest de Notre-Dame-de-la-Nive[39]. La Villa des chênes a également révélé une occupation datant des Paléolithique, Néolithique et âge du bronze[PLU2 11].

Antiquité

Les Tarbelles (Tarbelli en latin), peuple aquitain (proto-basque) dont le territoire était centré sur Aquae Tarbellicae (Dax) tout en s’étendant au Labourd et à la Basse-Navarre, ont occupé sous l’occupation romaine la zone où se trouve aujourd’hui Ustaritz[40]. Ustaritz se trouve sur la voie empruntée par les bandes de Celtes et de Germains, en route vers la péninsule ibérique, et eut sans doute à subir leurs pillages[41].

Moyen Âge

Ustaritz ne fut pas épargnée par les multiples raids des Castillans et des Navarrais, et sans doute des Sarrasins[41]. Elle dut se défendre contre ces incursions, ce qui explique la construction du château fort de la Motte, sur l’emplacement duquel se situe la mairie actuelle, ainsi que des maisons fortes de Hirigoina, Mestepierresenea et Sorhoeta, et plus loin, sur la crête ouest, du château d’Haitze, que la tradition veut avoir été relié par un souterrain à la maison forte d’Hirigoina[41].

Le nom de l’église paroissiale aujourd’hui disparue, Saint-Vincent, atteste de l’ancienneté de la christianisation — saint Vincent, diacre de Saragosse, jouit d’un culte très ancien dans le Labourd[3].

La vicomté du Labourd fut créée en 1023 par Don Sanche le Grand, roi de Navarre. Le premier vicomte du Labourd fut Sanche 1er. En 1152, Aliénor d'Aquitaine, en se mariant avec Henri II, apporta l'Aquitaine à la couronne d'Angleterre lors de l'accession au trône de ce dernier (1155). Cette domination dura trois siècles. En 1174, Arnaud-Bertrand, vicomte du Labourd, fut expulsé de Bayonne par Richard Cœur de Lion. En effet, le fils d'Aliénor et d'Henri II, chargé par son père de l'administration de l'Aquitaine à partir de 1170, dut assiéger Bayonne en 1174 pour affermir le droit des Plantagenêt sur la région. Il prit la ville en dix jours. Le vicomte Arnaud fut contraint de se réfugier à Ustaritz, au château de la Motte — emplacement de la mairie actuelle. Il y demeura jusqu'en 1193. Dès lors, et jusqu'en 1790, Ustaritz fut la capitale du Labourd, succédant à Bayonne[3].

En 1193, Guillaume-Raymond de Sault, successeur d'Arnaud-Bertrand, vendit ses droits sur la vicomté du Labourd au roi d'Angleterre pour 3 680 florins d'or[42]. En 1245 Henri III put donc achever le projet de Richard Ier d'instituer un représentant permanent du roi auprès de l'administration locale. Cette charge de bailli, installée à Ustaritz, devint viagère à compter de 1337 — Auger de Sault en fut le premier titulaire — puis héréditaire sous la domination des rois de France, à partir du XVe siècle[43].

Le tribunal d'Ustaritz existait depuis très longtemps, traitant presque tous les procès importants des 35 paroisses du Labourd[44]. Le livre d'or de la cathédrale de Bayonne (ou cartulaire de la cathédrale de Bayonne) mentionne en 1235 que les « antiqui probi homines et seniores terrae siégeaient in plena curia de Ustaritz ». Ustaritz garda ce privilège jusqu'en 1790[45].

Temps modernes

En 1523, des lansquenets allemands à la solde de Charles Quint incendièrent le village et massacrèrent ses habitants[AU 1]. Cette même année, pour la première fois au Pays basque mais aussi en Europe occidentale, eut lieu à Ustaritz la première expérimentation de culture de maïs[3].

Ustaritz, comme bon nombre de communes du Labourd, eut à souffrir de la chasse aux sorcières orchestrée par Pierre de Lancre, sur mandat d'Henri IV[Note 14]. En juillet 1611, trois fugitifs d'Ustaritz furent arrêtés par l'Inquisition de Logroño, sur dénonciation d'un enfant de la famille de Gorraiz d'Ustaritz également.

Le Biltzar (ou Bilçar) est la réunion des maires-abbés (baldam-apheza) de chacune des 35 paroisses labourdines, désignés dans chacune d’elles parmi les maîtres de maisons franches (c'est-à-dire ne dépendant d'aucune autre maison). Ces maires-abbés administraient les affaires communales — le plus souvent le dimanche après la messe, en des lieux de nos jours encore nommés Kapitaleku, dans des cimetières ou, comme à Ustaritz, autour du Kapito-harri (« pierre du conseil »). Le Biltzar se réunissait au château de la Motte à Ustaritz. La noblesse et le clergé en étaient exclus[46]. Le plus ancien procès-verbal du biltzar d'Ustaritz date du 24 janvier 1567, et rend compte des délibérations de l'assemblée présidée par Micheau de Sossiondo, lieutenant-général du bailliage de Labourd[47]. Le Biltzar tint sa dernière session le 18 novembre 1789. Les minutes font état de la demande à l'Assemblée nationale nouvellement constituée, issue des États généraux, du « maintien de la constitution actuelle[48] […] » ou, au moins, de la création d'un département réunissant les trois provinces basques françaises[49].

Si le Biltzar et le tribunal du Labourd démontrent une activité tournée vers l’intérieur du Pays basque pour les affaires administratives et judiciaires, l’activité économique et commerciale d’Ustaritz est tout entière tournée vers Bayonne. En effet, la localité étant placée sur la route entre la côte et la Navarre ou la Castille, elle bénéficie d’un trafic de marchandises important, empruntant les chemins muletiers en provenance des cols d’Otchondo ou de Belate, qui subissent un transbordement en arrivant à Ustaritz, soit vers l’aval dans de grandes gabares, soit en amont des barrages, dans des chalantak, bateaux plats et étroits aptes à franchir les passelis des moulins[44]. D’Espagne, parviennent la laine, l’huile et le vin, alors que, de France, transitent du grain, des tissus, du cuir, des articles coloniaux et des produits manufacturés[50].

On comprend à la lecture des lignes précédentes, qu’Ustaritz fut un centre économique important, justifiant la présence d’hommes de loi (juges, avocats, notaires, greffiers et huissiers) et de toute une population participant au commerce, avec, outre les marchands et muletiers, des aubergistes, des artisans et des mariniers. Tout cet édifice s’écroula avec l’avènement de la Révolution et le rétablissement de la primauté administrative et judiciaire de Bayonne, parallèlement aux dommages subis durant les guerres de la Révolution avec l’Espagne. Il fallut attendre le début du XIXe siècle pour percevoir un renouveau économique[50].

Révolution française et Empire

La loi du 4 mars 1790, qui détermine un nouveau paysage administratif de la France en créant des départements et des districts, décide de la naissance du département des Basses-Pyrénées en réunissant le Béarn, les terres gasconnes de Bayonne et de Bidache, et les trois provinces basques françaises. Pour ces dernières, trois districts sont créés : Mauléon, Saint-Palais et Ustaritz, qui remplace dès lors le bailliage du Labourd. Le district d'Ustaritz est alors composé des cantons de Bardos, Biarritz, Cambo, Espelette, Hasparren, Macaye, Mouguerre, Sare, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pée-sur-Nivelle, Urrugne, Ustaritz et Bayonne. Le canton d'Ustaritz est quant à lui constitué des communes d'Arbonne, Jatxou, Ustaritz et Villefranque[51]. Le siège d'Ustaritz est transféré presque immédiatement à Bayonne, la capitale historique de la province du Labourd dont elle avait été séparée par Richard Cœur de Lion à la fin du XIIe siècle. Son Directoire incite un grand nombre de municipalités à adopter de nouveaux noms conformes à l'esprit de la Révolution. Ainsi Ustaritz devient Marat-sur-Nive[52].

En 1813, Ustaritz est occupée par les troupes portugaises, s'opposant aux troupes napoléoniennes. L'occupation se déroule sans exaction. En mars 1815, durant le sursaut des Cent-Jours, un contingent espagnol sous les ordres du comte de Labisbal, franchit la Bidassoa et s’avance jusqu'à Anglet et Ustaritz. Louis-Antoine d'Artois, duc d'Angoulême, intervient alors auprès du monarque espagnol, Ferdinand VII, et les troupes espagnoles battent en retraite pacifiquement[53].

Époque contemporaine

_church_interior_with_2_balconies.jpg.webp)

Le renouveau dont il a été fait mention plus haut, après la dépression liée à la perte du statut de capitale de la province et à la cessation du trafic commercial avec l’Espagne, se construit en trois étapes. En effet, la décadence générée par la Révolution avait ruiné la commune et entraîné le départ, voire l’expatriation d’une partie importante de la population uztariztare. Les deux guerres carlistes de la première partie du XIXe siècle poussèrent un grand nombre de réfugiés espagnols de langue basque vers la France, qui se fixèrent en particulier à Ustaritz[50]. D’autre part, à cette même époque — 1829[54] — les Filles de la Croix installèrent sur la commune la seconde maison de leur ordre, rue Hiribehere[3] - [MD 4]. Le couvent amena ensuite la création d’un pensionnat, d’un hospice et d’un orphelinat. Enfin, revenant principalement du Mexique et du Chili, ceux que l'on appela alors les Américains, jeunes gens poussés à l’expatriation par la décadence de la commune, furent de retour au pays, riches de leur expérience et de capitaux, qui stimulèrent l’économie locale. Ils furent à l’origine de la construction de nombre de villas, à l’architecture et au nom parfois insolites, tels la Guadeloupe, Lota, Arauco, Talcahuano ou encore Valparaiso[3]. On leur doit également la construction de l’église paroissiale néo-gothique, en remplacement de l’église primitive, la nouvelle église se caractérisant par une des toutes premières utilisations de la fonte en architecture[3].

Politique et administration

Situation administrative

Ustaritz est le chef-lieu du canton éponyme, qui compte 9 communes et 24 828 habitants au recensement de 2011. Depuis 2001, Bernard Auroy, ancien maire d'Ustaritz, est conseiller général du canton. La commune est rattachée à l'arrondissement de Bayonne et à la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, dont la députée est Sylviane Alaux (PS), depuis 2012[55].

Tendances politiques et résultats

Ustaritz présente un profil politique en évolution, privilégiant les candidats de gauche aux élections présidentielles et aux dernières élections législatives, alors que les élections législatives précédentes avaient vu la victoire d'un candidat de droite. De même, les éditions de 2010 et de 2004 des élections régionales voient la victoire d’un candidat de gauche, et en 2014, les élections municipales ont porté au pouvoir une liste sans étiquette, alors qu’en 2008, l’électorat avait choisi une liste divers droite. Les électeurs ont plus voté pour la liste socialiste que le reste du département lors des dernières élections régionales (50,77 % pour la liste menée par Alain Rousset dans les Pyrénées-Atlantiques[56] contre 52,56 % à Ustaritz). D’autre part, les partis politiques basques ne sont pas représentés lors des scrutins locaux.

| Élections présidentielles, résultats des deuxièmes tours. | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Année | Élu | Battu | Participation | ||||

| 2002 | 88,13 % | Jacques Chirac | RPR | 11,87 % | Jean-Marie Le Pen | FN | 86,40 % [57] |

| 2007 | 48,69 % | Nicolas Sarkozy | UMP | 51,31 % | Ségolène Royal | PS | 88,05 % [58] |

| 2012 | 56,26 % | François Hollande | PS | 43,74 % | Nicolas Sarkozy | UMP | 84,55 % [59] |

| 2017 | % | Emmanuel Macron | EM | % | Marine Le Pen | FN | % [60] |

| 2022 | % | Emmanuel Macron | LREM | % | Marine Le Pen | RN | % [61] |

| Élections législatives, résultats des deux meilleurs scores du dernier tour de scrutin. | |||||||

| Année | Élu | Battu | Participation | ||||

| 2002 | 59,50 % | Michèle Alliot-Marie | UMP | 40,50 % | Sylviane Alaux | PS | 61,73 % [62] |

| 2007 | 54,57 % | Michèle Alliot-Marie | UMP | 45,43 % | Sylviane Alaux | PS | 60,35 % [63] |

| 2012 | 55,41 % | Sylviane Alaux | PS | 44,59 % | Michèle Alliot-Marie | UMP | 60,32 % [64] |

| 2017 | % | % | % [65] | ||||

| 2022 | % | % | % [66] | ||||

| Élections européennes, résultats des deux meilleurs scores. | |||||||

| Année | Liste 1re | Liste 2e | Participation | ||||

| 2004 | 24,11 % | Kader Arif | PS | 21,18 % | Alain Lamassoure | UMP | 42,42 % [67] |

| 2009 | 25,07 % | Dominique Baudis | UMP | 16,44 % | José Bové | LVEC | 43,81 % [68] |

| 2014 | 19,36 % | Michèle Alliot-Marie | UMP | 15,92 % | Marine Le Pen | FN | 41,32 % [69] |

| 2019 | % | % | % [70] | ||||

| Élections régionales, résultats des deux meilleurs scores. | |||||||

| Année | Liste 1re | Liste 2e | Participation | ||||

| 2004 | 52,56 % | Alain Rousset | PS | 44,89 % | Xavier Darcos | UMP | 40,03 % [71] |

| 2010 | 43,74 % | Alain Rousset | PS | 30,91 % | Jean Lassalle | MoDem | 49,05 % [72] |

| 2015 | % | % | % [73] | ||||

| 2021 | % | % | % [74] | ||||

| Élections cantonales, résultats des deux meilleurs scores du dernier tour de scrutin. | |||||||

| Année | Élu | Battu | Participation | ||||

| 2001 | % | % | % [75] | ||||

| 2004 | % | % | % [76] | ||||

| 2008 | 33,43 % | Bernard Auroy | UDF | 25,35 % | Ferdinand Daguerre | UMP | 76,00 % [77] |

| 2011 | % | % | % [78] | ||||

| Élections départementales, résultats des deux meilleurs scores du dernier tour de scrutin. | |||||||

| Année | Élus | Battus | Participation | ||||

| 2015 | % | % | % [79] | ||||

| 2021 | % | % | % [80] | ||||

| Référendums. | |||||||

| Année | Oui (national) | Non (national) | Participation | ||||

| 1992 | 48,69 % (51,04 %) | 51,31 % (48,96 %) | 73,15 % [81] | ||||

| 2000 | % (73,21 %) | % (26,79 %) | % [82] | ||||

| 2005 | 47,85 % (45,33 %) | 52,15 % (54,67 %) | 72,39 % [83] | ||||

Élections présidentielles les plus récentes

Lors du second tour de l'élection présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy, UMP, élu, a obtenu 48,69 % des suffrages et Ségolène Royal, PS, 51,31 % des suffrages ; le taux de participation est de 88,05 %[84].

Lors du second tour de l'élection présidentielle de 2012, François Hollande, PS, élu, a obtenu 56,26 % des suffrages et Nicolas Sarkozy, UMP, 43,74 % des suffrages ; le taux de participation est de 84,55 %[85].

Élections municipales les plus récentes

Le nombre d'habitants lors des derniers recensements étant compris entre 5 000 et 9 999 habitants, le nombre de membres du conseil municipal est de 29[86].

Aux élections municipales de 2008, la liste de Dominique Lesbats, dont la liste LDVD a obtenu 20 sièges sur 29, a rassemblé au second tour 35,73 % des suffrages ; aucun siège n’a été attribué au premier tour ; le taux de participation est de 76,79 %[87].

Aux élections municipales de 2014, la liste de Bruno Carrère, dont la liste LDIV a obtenu 22 sièges sur 29, a rassemblé au second tour 45,61 % des suffrages ; aucun siège n’a été attribué au premier tour ; le taux de participation est de 74,35 %. La liste LDIV présentée obtient deux sièges au conseil communautaire, et la liste LDVD, un[88]. Bruno Carrère est élu à la tête de la municipalité.

Liste des maires

Instances judiciaires et administratives

Dans le ressort de la cour d'appel de Pau, Ustaritz relève de Bayonne pour toutes les juridictions, à l'exception du tribunal administratif, de la cour d’appel et de la cour d’assises, situés tous les trois à Pau et de la cour administrative d'appel de Bordeaux[96].

La commune se trouve dans la circonscription de gendarmerie de Bayonne et la brigade de proximité la plus proche est établie dans la localité même[97].

Ustaritz entretient un service de police municipale et accueille une trésorerie principale des impôts[M 2] - [98].

Ordures ménagères

La compétence de collecte des ordures ménagères, des déchets recyclables et la gestion des déchèteries est de la responsabilité de la communauté de communes Errobi, qui adhère au syndicat mixte Bil Ta Garbi pour ce qui concerne le traitement et la mise en décharge des déchets ultimes. L’une des trois déchèteries de la communauté de communes est sise sur le territoire d’Ustaritz. La localité a mis en place un système volontaire de tri sélectif, par l’installation de conteneurs[PLU2 12].

Qualité de l’eau

Ustaritz adhère au syndicat mixte de l’usine de la Nive (SMUN), auquel elle délègue la production d’eau potable. Ce syndicat délègue depuis 2009, la gestion et l’exploitation de l’eau potable à la Lyonnaise des Eaux dans le cadre d’un contrat d’affermage. Le syndicat mixte d’alimentation en eau potable URA assure la gestion de la totalité du réseau d’adduction en eau potable[PLU2 13].

Une station de captage d’eau est située sur le territoire communal (forage Errepira), sur la rive gauche de la Nive, à quelques dizaines de mètres en amont du seuil d’Haitze, assurant un débit nominal unitaire de 1 800 m3/h[PLU2 13]. Selon le bilan de la qualité des eaux établi en 2009 par la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales (DDASS), l’eau issue de l’usine de traitement de la Nive est « de bonne qualité bactériologique, mais a présenté à deux reprises une teneur anormale de bromates […] »[PLU2 14]. Ustaritz est également alimentée par les eaux provenant de la source du Laxia située sur le territoire de Bayonne[PLU1 12].

La commune est en partie équipée d’un réseau public d’assainissement des eaux usées. La station d’épuration intercommunale (Halsou, Jatxou, Larressore et Ustaritz), est installée sur le territoire de la commune. Les eaux traitées sont ensuite redirigées vers la Nive[PLU2 14]. L’extension et la modernisation du réseau de collecte et de traitement des eaux usées sont également de la responsabilité du syndicat mixte d’alimentation en eau potable URA, qui a, là encore, délégué l’exercice de sa mission à la Lyonnaise des Eaux[PLU2 14].

Finances locales

Ustaritz appartient à la strate des communes ayant une population comprise entre 5 000 et 10 000 habitants. Le tableau ci-dessous montre le résultat comptable par habitant sur dix années (période 2004 - 2013), ainsi que le solde de financement des investissements, toutes données comparées à la moyenne de la strate.

Comptes de la commune d’Ustaritz de 2004 à 2013.

Résultats exprimés en €/habitant.

| Années | Résultat comptable | Besoin ( financement des investissements |

Capacité d'autofinancement (CAF) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ustaritz | Moyenne de la strate |

Ustaritz | Moyenne de la strate |

Ustaritz | Moyenne de la strate | |

| 32 | 156 | 66 | 185 | |||

| 42 | 163 | 73 | 200 | |||

| 92 | 184 | 118 | 222 | |||

| 45 | 170 | 75 | 206 | |||

| 162 | 155 | 195 | 195 | |||

| 108 | 153 | 133 | 195 | |||

| 108 | 164 | 145 | 223 | |||

| 21 | 160 | 61 | 200 | |||

| 2 | 149 | 31 | 190 | |||

| 78 | 137 | 112 | 181 | |||

| Sources des données : les comptes des communes - Ustaritz[99].

Strate : communes de 5 000 à 10 000 habitants. | ||||||

| Taxe | Taux voté à Ustaritz | Taux moyen de la strate |

|---|---|---|

| d'habitation | 10,37 % | 14,41 % |

| foncière sur le bâti | 11,33 % | 20,80 % |

| foncière sur le non-bâti | 33,30 % | 57,75 % |

| Sources des données : les comptes des communes - Ustaritz[99].

Taxes en pourcentage de la valeur locative cadastrale. Strate : communes de 5 000 à 10 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé. | ||

| En milliers d’euros | En euros par habitant | Moyenne de la strate | ||

|---|---|---|---|---|

| Opérations de fonctionnement | ||||

| Total des produits de fonctionnement = A | 3 698 | 878 | 1 167 | |

| Dont : | Impôts Locaux | 1 710 | 264 | 448 |

| Autres impôts et taxes | 462 | 71 | 79 | |

| Dotation globale de fonctionnement | 982 | 151 | 203 | |

| Total des charges de fonctionnement = B | 5 191 | 800 | 1 029 | |

| Dont : | Charges de personnel | 2 360 | 364 | 513 |

| Achats et charges externes | 1 122 | 188 | 264 | |

| Charges financières | 317 | 49 | 34 | |

| Contingents | 299 | 46 | 33 | |

| Subventions versées | 247 | 38 | 73 | |

| Résultat comptable = R (A-B) | 507 | 78 | 137 | |

| Opérations d'investissement | ||||

| Total des ressources d'investissement = C | 1 943 | 300 | 474 | |

| Dont : | Emprunts bancaires et dettes assimilées | 350 | 54 | 80 |

| Subventions reçues | 415 | 64 | 70 | |

| FCTVA | 397 | 61 | 41 | |

| Retour de biens affectés, concédés, etc. | 0 | 0 | 0 | |

| Total des emplois d'investissement = D | 2 295 | 354 | 502 | |

| Dont : | Dépenses d'équipement | 1 583 | 244 | 385 |

| Remboursement d'emprunt et dettes assimilées | 636 | 98 | 79 | |

| Charges à répartir | 0 | 0 | 0 | |

| Immobilisation affectées, concédées, etc. | 0 | 0 | 0 | |

| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement = E (D-C) | 352 | 54 | 28 | |

| Autofinancement | ||||

| Excédent brut de fonctionnement | 1 053 | 162 | 210 | |

| Capacité d'autofinancement (CAF) | 729 | 112 | 181 | |

| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 93 | 14 | 102 | |

| Endettement | ||||

| Encours de la dette au 31/12 | 6 702 | 1 033 | 881 | |

| Annuité de la dette | 895 | 138 | 112 | |

| Avance du Trésor au 31/12 | 0 | 0 | 0 | |

| Fonds de roulement | 1 298 | 200 | 223 | |

| Sources des données : les comptes des communes - Ustaritz[99].

Strate : communes de 5 000 à 10 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé. | ||||

Les remarques suivantes sont toujours faites en comparant Ustaritz aux autres communes de la même strate (communes de 5 000 à 10 000 habitants)[Note 15] :

- la séquence des données montre une situation financière moins favorable que la moyenne de la strate à l'exception de 2008, le résultat comptable annuel se positionnant au-dessous du résultat moyen de la strate ;

- le taux de la taxe d’habitation est significativement inférieur au taux moyen de la strate ;

- le poids de l'impôt foncier, tant pour les propriétés bâties que non-bâties, est nettement inférieur à la moyenne ;

- l'annuité de la dette par habitant (138 €) est supérieur à la moyenne de la strate (112 €).

Intercommunalité

Ustaritz fait partie de neuf structures intercommunales[100], dont la communauté de communes Errobi, qui regroupe onze communes et dont les compétences statutaires s’étendent au soutien et à l’accompagnement du développement économique du territoire qu’elle gère et organise, à la promotion de la langue basque, à la collecte et au traitement des déchets, ce dernier étant transféré au syndicat mixte Bil Ta Garbi, à l’entretien des rivières et à la gestion de l’eau, qui par contrat d’affermage a été confié à la Lyonnaise des Eaux, et enfin au soutien au développement du logement social[101].

En sus de son adhésion, la commune accueille le siège du syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d'établissements d'accueil pour personnes âgées Eliza-Hegi, ainsi que ceux du syndicat mixte d'alimentation en eau potable URA d'une part, du syndicat mixte d'assainissement collectif et non collectif URA (à la carte) d'autre part, et enfin du syndicat mixte du bassin versant de la Nive[102].

Enfin, Ustaritz adhère au syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques, au syndicat intercommunal pour la gestion du centre Txakurrak — auquel a été confiée la gestion de la fourrière intercommunale, dont la responsabilité opérationnelle a été transférée à l'association Animaux Assistance Europe[103] — au syndicat intercommunal pour le soutien à la culture basque, dont le siège est à Bayonne, et enfin au syndicat mixte de la Nive maritime[104].

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[107]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[108].

En 2020, la commune comptait 7 399 habitants[Note 16], en augmentation de 11,97 % par rapport à 2014 (Pyrénées-Atlantiques : +3 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

La population a presque doublé sur les 30 dernières années, avec l’arrivée de 2 941 habitants entre 1982 et 2012, soit un accroissement moyen de près de 100 habitants par an. Cette forte croissance démographique est due au solde migratoire excédentaire important, conforté par un solde naturel globalement positif[PLU1 13]. Cette croissance témoigne d’une forte attractivité de cette commune résidentielle au caractère agricole, située à proximité de la bande littorale[PLU1 13].

| 1968 - 1975 | 1975 - 1982 | 1982 - 1990 | 1990 - 1999 | 1999 - 2009 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Taux de variation annuel de la population | + 2,0 | + 2,4 | + 3,0 | + 1,8 | + 1,8 |

| Solde naturel | + 0,1 | + 0,3 | + 0,0 | - 0,1 | + 0,2 |

| Solde migratoire | + 1,9 | + 2,1 | + 3,0 | + 1,9 | + 1,7 |

Enseignement

La commune d’Ustaritz est rattachée à l’académie de Bordeaux, dans la zone A du calendrier scolaire[111]. Elle compte cinq écoles primaires, dont trois écoles publiques — Idekia (au centre d'Ustaritz), et dans les quartiers Hérauritz (Heraitze) et Arrauntz (Arruntza) — ainsi que deux écoles privées, Saint-Vincent et ikastola Louis-Dassance, au centre d'Ustaritz[M 3]. Les écoles publiques Idekia[112] et Arrauntz[113] et l’école privée Saint-Vincent[114] dispensent au choix un enseignement en français ou un enseignement bilingue basque et français. L’école publique Hérauritz dispense uniquement un enseignement en français[M 3]. L’école privée ikastola Louis-Dassance[115] dispense uniquement un enseignement en langue basque.

En ce qui concerne l'enseignement secondaire et supérieur, le collège privé Saint-François-Xavier, est un vénérable établissement qui a fêté ses 280 ans en 2013[116]. Le lycée privé Saint-Joseph, propose un brevet de technicien supérieur (BTS), en négociation relation clientèle[117] - [118]. Le centre de formation d'apprentis (CFA) aux métiers commerciaux et financiers et le centre de formation pour adultes Etcharry, géré par l’association pour la formation en milieu rural, sont également présents sur le territoire de la commune[M 4] - [119]. L’ensemble du secteur d’enseignement regroupe près de 1 300 élèves en 2013[PLU1 14].

Le centre de rééducation motrice d'Hérauritz accueille des élèves déficients moteur âgés de 12 à 20 ans[M 5].

Manifestations culturelles et festivités

- Festivités à Ustaritz (sélection).

Les Kaskarotak - Dantzariak.

Les Kaskarotak - Dantzariak. Kaskarotak - Les quêteurs..

Kaskarotak - Les quêteurs..

Depuis 1985, dans le cadre du festival Hartzaro (« le réveil de l'ours »), qui rythme en février ou mars la fin de l’hiver, ont lieu en particulier des joutes de bertsolari, des concours gastronomiques ; des groupes musicaux et de danses ainsi que des ensembles de carnavaliers venus de tout le Pays basque s'y produisent[120].

Le carnaval (Ihauteria) d'Ustaritz célèbre chaque année l’arrivée du printemps et s’inscrit dans une tradition multiséculaire avec le défilé des kaskarots de maison en maison[121]. La tradition du Zanpantzar, immolé à la fin des fêtes, attire chaque année des milliers de spectateurs le jour du mardi gras[122].

Le premier dimanche du mois d'octobre, a lieu le Lapurtarren Biltzarra (« biltzar labourdin »), qui a fêté ses 35 ans en 2014. Cette fête rassemble tous les Uztariztars et les jeunes de l'ensemble de la province du Labourd, autour d'un défilé matinal de chars souvent utilisés comme moyens de contestation politique des élus, d’un repas organisé par l'ikastola Louis Dassance et de nombreuses animations musicales[123].

Santé

La commune dispose d'un environnement médical fourni. En février 2013, on dénombre en effet cinq médecins, quatre dentistes, deux pharmacies, neuf infirmières et cinq masseurs kinésithérapeutes[PLU1 15].

D'autre part, le centre d'Hérauritz est un établissement médico-social qui comprend un centre de rééducation motrice pour enfants et adolescents et une maison d’accueil spécialisée (MAS) s'adressant aux adultes dépendants[124].

Enfin trois maisons de retraite ont ouvert leurs portes sur la commune[PLU1 15].

Sports

- Équipements sportifs d’Ustaritz (sélection).

Partie de pala.

Partie de pala. Partie de chistera.

Partie de chistera. Le stade Errobi.

Le stade Errobi.

Pelote basque

La ville possède sept frontons — courts ou en place libre — dont une place de rebot, au fronton de l'école Saint-Vincent. De plus, la localité dispose d’un trinquet au quartier Hiribehere et de la salle multifonctions de Kiroleta qui permet d’organiser des compétitions importantes[PLU1 14].

En 1933, grâce à son trio Léon Hiribarren - Gaston Heuty - François Etcheverry, Ustaritz est championne de France de yoko garbi[Note 17] - [AU 2] - [125].

Autres sports

Le complexe sportif Landagoyen accueille des activités multisport, des courts de tennis et une piscine couverte. Ustaritz compte également un stade de rugby Errobi et une école de football.

Diverses activités animent la vie sportive de la commune, tels le club hippique Aitz Zaixpy au centre équestre de Sokorondo, l'association sportive Kiroleta et le club de football Laburdins d'Ustaritz Football. D’autres salles sont ouvertes aux sports, telles Asca et Bilgune (danse, arts martiaux, gymnastique)[PLU1 14].

La révision du PLU de 2013 prévoit le développement d'une plaine sportive, au lieu-dit Etxeparea, qui regroupera notamment des terrains de football, de tennis, ainsi qu’un terrain de pétanque et une aire de jeux et de pique-nique[PLU1 14].

Médias

La radio Gure Irratia, radio de langue basque, a été créée en 1981 par l'association Entzun Ikus à Villefranque, et s'installe en avril 2006 à Ustaritz[126]. Elle développe un réseau à temps plein, toute l'année, avec un auditoire de 30 000 personnes, sur les fréquences de 106.6 et 90.5. Depuis 1999, Gure Irratia a rejoint la fédération Euskal Irratiak[127].

La radio Lapurdi Irratia, est une radio catholique des paroisses du Labourd (diocèse de Bayonne) ; elle appartient à la Fédération française des radios chrétiennes et émet à partir du collège Saint-François-Xavier sur la fréquence 96,8[128].

Cultes

Ustaritz fait partie de la paroisse catholique Saint-Sauveur d’Errobi, qui dépend du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, suffragant depuis 2002 de l’archidiocèse de Bordeaux[54]. Mgr Marc Aillet est l’évêque de ce diocèse depuis le 15 octobre 2008. La paroisse regroupe les églises d’Halsou, Jatxou, Larressore et d’Ustaritz[54]. Le clergé de l’église du quartier d’Arrauntz et des chapelles d’Hérauritz et de Sainte-Madeleine d’Oxantz célèbre également le culte catholique sur la commune d’Ustaritz[54].

Le petit séminaire d’Ustaritz est un héritier de celui de Larressore, propriété de l’État depuis 1905 et la loi de séparation avec les Églises. Le centre d’Ustaritz a ouvert ses portes en 1927 et son enseignement perdurera jusque dans les années 1980, avant que l’établissement ne devienne l’actuel collège[54].

Le couvent de la congrégation des Filles de la Croix (Seroren Komentua) — dites sœurs de Saint-André — s’est installé sur les hauteurs d’Ustaritz dominant la Nive en 1829[54]. Sa maison-mère est située à La Puye (Vienne).

Activités institutionnelles en place

Le château Lota regroupe l'Institut culturel basque (Euskal kultur erakundea), créé en 1990[129], et l'IKAS, centre pédagogique basque (Euskal pedagogia zerbitzua) — association loi 1901 sous convention avec l’Office public de la langue basque et l’Éducation nationale[130].

Le centre Lapurdi, quant à lui, accueille la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), la caisse d'allocations familiales (CAF), une antenne de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM), la Mission avenir jeunes, l'ADL (aide à domicile du Labourd), un relais assistantes maternelles, un conciliateur, la bibliothèque municipale Osasuna, l'office de tourisme, le syndicat d'assainissement d'eau potable URA, un bureau de l'inspection de l'Éducation nationale, un Point information jeunesse (PIJ) et enfin le Trésor public[M 6].

Économie

Histoire économique

Ustaritz fut très longtemps un centre d'activité important du Pays basque, et un nœud d'échanges économiques avec l'Espagne et le Pays basque français, départ de la route des muletiers vers Bayonne, Ainhoa, le Baztan et Pampelune, résultant d'une activité agricole dynamique et de sa situation privilégiée de port fluvial sur la Nive. Négociants et gens de robes constituèrent sa bourgeoisie aux XVIIe et XVIIIe siècles[MD 5]. En 1245, le cidre est la principale production du village, provenant de l'exploitation des nombreux vergers de la localité. En 1523, Ustaritz expérimente la première culture du maïs en Europe[3].

La culture de la vigne est relativement tardive dans la commune, son introduction datant du milieu du XVIIIe siècle. Les premiers vignerons venaient de Gascogne, et leur activité connut rapidement un grand succès puisqu'en 1807, Dominique Joseph Garat écrivait : « Imagine la vallée la plus fraîche, la plus riante et la plus féconde, coupée au milieu par une rivière navigable dont les eaux toujours bleues réfléchissent l'azur du plus beau ciel, encadrée par des collines couvertes de vignes et de bois, et par une partie de la chaîne des Pyrénées […] »[AU 1]. Il faut noter que cet engouement a également influencé le style architectural local, puisqu'au moins trois maisons de gardiens de vigne ont été répertoriées[MD 6]. Il s'agit de tours carrées, percées à l'étage de quatre fenêtres, permettant au gardien de surveiller les cultures dans toutes les directions.

La production de chocolat est également une activité prééminente au XIXe siècle et au moins trois ateliers s'activaient dans la localité. Citons, par exemple, la chocolaterie Haïra, active jusque dans les années 1950, qui appartint à la famille Dunatte. Elle doit son essor à Jeanne-Marie Dunatte, qui sut faire apprécier la qualité de la production de la maison à la cour impériale en villégiature à Biarritz[MD 4].

Enfin, au titre de l'industrie locale aujourd'hui quasiment disparue, il faut citer la meunerie. Ustaritz a compté six moulins sur la Nive ou ses affluents, et la minoterie d'Arquie demeure la seule en activité. Il faut également citer Ibara zabarra, le plus ancien de ces moulins, situé au pied de l’actuelle mairie, Haitzeko ihara à Hérauritz, Xopoloko ihara sur la route de Jatxou et enfin Latseko ihara et Tantonako ihara situés derrière le château d’Haitze[MD 7].

Revenus de la population et fiscalité

En 2011, le revenu fiscal médian par ménage était de 33 703 €, ce qui plaçait Ustaritz au 9 682e rang parmi les 31 886 communes de plus de 49 ménages en métropole[131]. En 2009, 42,2 % des foyers fiscaux n'étaient pas imposables[Insee 5].

Emploi

En 2011, la population âgée de 15 à 64 ans s'élevait à 4 065 personnes, parmi lesquelles on comptait 75,1 % d'actifs dont 67,9 % ayant un emploi et 7,2 % de chômeurs[Insee13 1].

On comptait 1 571 emplois dans la zone d'emploi, contre 1 409 en 1999. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la zone d'emploi étant de 2 786, l'indicateur de concentration d'emploi est de 56,4 %, ce qui signifie que la zone d'emploi offre moins d'un emploi par habitant actif[Insee13 2] - [Note 18].

Entreprises et commerces

L’activité économique d’Ustaritz est historiquement agricole. Sous l’influence du dynamisme de l’agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, son activité se modifie fortement et se diversifie, enregistrant des mutations importantes. En parallèle d'un développement du secteur tertiaire, l’activité industrielle subit un tassement, et l’agriculture voit son importance diminuer[PLU1 4].

Au 31 décembre 2011, Ustaritz comptait 611 établissements : 91 dans l’agriculture-sylviculture-pêche, 32 dans l'industrie, 96 dans la construction, 293 dans le commerce-transports-services divers et 99 étaient relatifs au secteur administratif[Insee13 3]. En 2013, 43 entreprises ont été créées à Ustaritz[Insee13 4], dont 32 par des auto-entrepreneurs[Insee13 5].

Le tableau ci-dessous détaille les établissements actifs par secteur d'activité au regard du nombre de salariés[Insee13 6] :

| Total | % | 0 salarié | 1 à 9 salariés | 10 à 19 salariés | 20 à 49 salariés | 50 salariés ou plus | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ensemble | 611 | 100,0 | 455 | 127 | 12 | 12 | 5 |

| Agriculture, sylviculture et pêche | 91 | 14,9 | 86 | 4 | 1 | 0 | 0 |

| Industrie | 32 | 5,2 | 21 | 8 | 2 | 1 | 0 |

| Construction | 96 | 15,7 | 63 | 28 | 1 | 3 | 1 |

| Commerce, transports, services divers | 293 | 48,0 | 214 | 75 | 2 | 1 | 1 |

| dont commerce et réparation automobile | 53 | 8,7 | 37 | 15 | 0 | 0 | 1 |

| Administration publique, enseignement, santé, action sociale | 99 | 16,2 | 71 | 12 | 6 | 7 | 3 |

| Champ : ensemble des activités. | |||||||

L'examen de ce tableau amène quelques remarques[Note 15] : l'essentiel de l'activité économique est assuré par des entreprises du secteur tertiaire ; l'agriculture (et pour mémoire, la pêche, compte tenu de la localisation d’Ustaritz), jadis activité dominante de la localité, représente encore aujourd’hui une part importante de la vie économique de la localité (près de 15 %) ; un peu plus de 5 % de l'activité est assuré par des entreprises du secteur industriel, qui reste concentré sur des structures de moins de dix salariés, tout comme les activités liées à la construction ; l'administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale forment une activité qui regroupe plus de 15 % des entreprises.

Agriculture

L'activité de la commune est traditionnellement et en grande part agricole. L’utilisation des prairies pour les bovins et l’exploitation de forêts représentent à elles seules près de 70 % de l’occupation du territoire communal. Selon le recensement agricole de 2010, la surface agricole utile (SAU) représente 23 % de la surface de la commune (758 ha sur un total de 3 275 ha)[PLU2 15]. Un tiers seulement de la SAU concerne des terres labourables — maïs (Zea mays) destiné à l’alimentation animale en particulier —, le reste étant consacré au fourrage ou au pâturage[PLU1 16]. La SAU est en baisse sensible depuis 2000 : - 23 % en 2010 par rapport aux 988 ha de 2000[PLU2 15]. De même, si le nombre d’exploitations agricoles avait augmenté entre 1988 et 2000, atteignant le nombre de 116, il est depuis en constante régression, descendant à 88 exploitations, la tendance étant supérieure à la moyenne départementale sur la même période (- 24 % vs. - 18 %)[PLU2 15]. En février 2013, 25 % des surfaces exploitées le sont par des agriculteurs de plus de 55 ans sans succession[PLU2 15].

On compte, en 2013, 13 bâtiments d’élevage soumis soit au règlement sanitaire départemental, soit, pour l’un d’entre eux destiné à l’élevage de gibier à plumes (faisanderie), au régime des installations classées pour la protection de l’environnement[PLU2 15]. Ustaritz fait d’autre part partie de l’appellation d'origine contrôlée (AOC) du piment d'Espelette, et en 2011, cinq exploitants cultivaient le piment sur une surface totale de 5,6 ha[132] - [PLU2 15]. La commune appartient également à la zone AOC de l'ossau-iraty[133]. En février 2013, on compte deux exploitations ovines dont la production bénéficie de cette AOC[PLU1 17].

Deux zones sont plus particulièrement consacrées à l’agriculture. Il s’agit de la vallée de la Nive, aux terres fertiles répondant aux besoins hydriques du maïs, et de l’ouest de la localité dont les lisières boisées sont favorables à l’élevage extensif[PLU1 16].

L’exploitation des forêts concerne, en 2013, 1 632 ha, soit près de la moitié de la surface du territoire communal (49,8 %)[PLU2 16]. Elle se répartit sur trois massifs boisés principaux, dont la forêt communale (Uztaritzeko Oihana) qui couvre 650 ha au sud-ouest de la commune et dont la gestion est confiée à l’Office national des forêts (ONF) ; les deux autres parcelles boisées sont situées au lieu-dit Kapito-Harri et le long la D137[PLU2 16].

Industrie

La commune accueille la meunerie Émile Larroulet SA, héritière de la tradition locale, au moulin d'Arquie (ou Arki) et elle-même créée en 1926[134].

Le groupe industriel Alain Toffolo a son siège social à Ustaritz. Il regroupe cinq entreprises dont les activités sont essentiellement consacrées aux métiers du bâtiment, et emploie près de 60 personnes[135]. De même les éditions Harfang, créées en 1998, sont installées à Ustaritz, quartier Arruntz[136].

Une gravière (carrière à ciel ouvert de matériaux alluvionnaires) est exploitée sur la Nive par l'entreprise Duhalde Locatrans — qui exerce également une activité de fabrication d’éléments en béton pour la construction[137] — au lieu-dit Errepigaraya, sur une superficie de 28,3 ha[PLU2 17].

Artisanat, commerces et services

Ustaritz voit son activité artisanale et commerciale se développer. Elle fait partie d’un programme du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC), afin d’améliorer l’attractivité touristique et économique de la commune. Le développement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Matzikoenea, le long de la RD 932, répond à cette logique[PLU1 4].

Tourisme

En 2014, l'offre touristique proposée sur Ustaritz se répartit entre deux hôtels et onze restaurants[M 7]. Onze Gîtes de France[138] viennent compléter les capacités d’accueil de la localité.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Ustartiz compte quatre monuments répertoriés à l'inventaire des monuments historiques[139] et deux lieux et monuments répertoriés à l'inventaire général du patrimoine culturel[140]. Par ailleurs, elle compte 18 objets répertoriés à l'inventaire des monuments historiques[141].

Patrimoine civil

La commune d'Ustaritz compte plusieurs châteaux sur son territoire. Le château de la Motte - ancien siège de la mairie - autrefois connu sous le nom de Gaztelua, est l'ancienne demeure des vicomtes du Labourd et des ducs d'Aquitaine. Son aspect féodal — le château possédait à chaque angle une tour en poivrière — a disparu au XIXe siècle. Une inscription, gravée dans une plaque en pierre, rappelle aujourd’hui le passé historique de la bâtisse : « Hemen Lapburtarrek beren Biltzarrak egiten zituzten » (« Ici, les Labourdins tenaient leurs assemblées »)[MD 8].

À l'ouest d'Ustaritz, le château d’Haitze (XVIIe siècle), surplombant une colline, est la demeure d’une des plus anciennes familles de nobles du Labourd. Maison noble citée en 1193 (Hatze), le château fut reconstruit sur l'emplacement d'une maison forte du Moyen Âge, et est classé au patrimoine national[142]. Les Haitze sont connus depuis 1168, Bonnet de Haitze est cité par les gentilshommes labourdins en 1193. Parmi les plus illustres membres de la famille Haitze se trouvent Sanz d’Haitze, évêque de Bayonne au XIIIe siècle, et André de Haitze, maire d’Ustaritz durant seize années entre 1795 et 1832. Pierre de Haitze, fils de Bernard et de Placide, seigneur d’Haitze et de Berriots, meurt sans descendance en 1798. Son frère André de Haitze, ancien gouverneur de Socoa, devient seigneur d’Haitze et Berriots. Mort sans postérité en 1838, il légua ses biens à son neveu André de Laborde Noguez dont les descendants s’attachent aussi à valoriser ce lieu[MD 9].

Le château Larreguienea, du XVIIe siècle, se dresse au quartier Hérauritz. Le 19 juillet 1838, Joachim Turmann, propriétaire du château, fait donation du sol et du mur de la chapelle ancienne de Sainte-Catherine aux habitants du quartier d’Hérauritz, par acte passé devant maître Pascal Dassance, notaire à Ustaritz, charge pour les habitants de reconstruire cet immeuble dans un délai d’un an[MD 10]. Le 30 septembre 1786, le chanteur Pierre-Jean Garat, encore peu connu, s’y produit[AU 3].

D'autres châteaux, plus récents, sont dus aux Américains, basques expatriés, revenus d'Amérique au XIXe siècle, et plus particulièrement, du Chili et du Mexique.

Le château Lota, propriété communale, occupe une place centrale dans le village, entre Bourg Suzon et quartier Hiribehere, à proximité de l’église Saint-Vincent, construite en 1864. Les commanditaires en étaient Bernard dit Baptiste Duhart et son épouse Dominique-Rosalie Ainciondo. Ils firent construire en 1873 cette demeure, de style néo-Renaissance, dans leur village natal d’Ustaritz après avoir fait fortune au Chili et lui donnèrent le nom d'un port houiller chilien, centre de leur activité commerciale. Les façades extérieures à la modénature raffinée sont insolites, le faisant ressembler à un château de la Loire en miniature, la qualité de la décoration intérieure et extérieure est rare et détonne dans le paysage local[MD 11].

Le château Haltya, dans le quartier Hérauritz, fut quant à lui, construit par Sauveur Halty, à son retour du Mexique en 1874. Sa silhouette néo-Renaissance domine le quartier de la Guadeloupe à l’extrémité d’un parc qui longe la côte séparant Hiribehere de Hérauritz. Côté Hérauritz, la grille d’entrée majestueuse laisse la place à une allée bordée de chênes centenaires (espace boisé classé). Il fut la demeure du Dr Souberbielle, maire d’Ustaritz de 1910 à 1939. Il a connu brièvement une activité d’hôtel-restaurant dans les années 2000[MD 12].

Le château Arkiberria, dans le quartier Elizahegi, est un manoir de style écossais construit en 1860 par Jean Olhagaray, un entrepreneur originaire de Villefranque parti exploiter la mine d’argent de Sinaloa au Mexique. On peut d’ailleurs toujours voir sur la façade du château l’écusson portant l’équipement avec lequel il a construit sa richesse : un pic, une masse, une pelle et un panier d’osier. L’écrivain Philippe Jullian en fait une description dans son ouvrage Château-Bonheur en 1960[MD 13] - [Note 19].

La commune présente d'autres monuments civils intéressants, tels que le cromlech de Kapito Harri, œuvre du sculpteur Christiane Giraud, constitué de neuf pierres dressées en cercle et d'une dalle gravée qui indiquent avec précision les positions du soleil au lever et au coucher, lors des solstices et équinoxes. La neuvième pierre indique la direction du lever du soleil le jour de la Saint-Martin. Kapito Harri désigne le lieu où se tenaient les assemblées plénières des habitants d’Ustaritz sous l’Ancien Régime[MD 14].

La croix des Anglais (Harrisko Kurutzea), dans la forêt qui longe la D 250, porte la date de 1713. D’une hauteur de 2,5 mètres, elle fut sans doute dressée, en cet endroit à l'écart du village, en mémoire des soldats anglais faits prisonniers durant la guerre de succession d'Espagne, puisque les non-catholiques ne pouvaient être ensevelis dans le cimetière du village[AU 4].

Patrimoine religieux

- Patrimoine religieux d’Ustaritz (sélection).

_old_part_of_cemetery_with_cemetery_cross_and_discoidal_steles.JPG.webp) La croix de cimetière.

La croix de cimetière._%C3%A9glise_Saint-Vincent-diacre%252C_facade_et_tour.JPG.webp) L’église Saint-Vincent.

L’église Saint-Vincent._old_part_of_cemetery_with_discoidal_steles.JPG.webp)

L'église Saint-Vincent, datant du XIXe siècle — la construction débuta en 1859, sous la direction de l’architecte Charles Besoin — et édifice protégé du patrimoine national, se caractérise par une structure en fonte utilisée pour les galeries en bois[143]. Ce fut un des premiers bâtiments construits avec ce matériau, d'avant-garde pour son époque. Elle est construite sur un plan en croix latine, avec une nef flanquée de deux bas-côtés, qui s’achève par un chevet pentagonal encadré de deux sacristies. Elle possède un clocher porche carré surmonté d’une flèche[PLU2 6]. Les peintures du chœur sont l’œuvre d’André Trébuchet et datent de 1946[PLU2 6].

L'église Notre-Dame-de-la-Purification, au lieu-dit Arrauntz, date du XVIIe siècle, son clocher ayant été ajouté à la fin du XIXe siècle et modifié au XXe siècle[144]. Comme dans beaucoup d’églises du Labourd, deux étages de galeries en bois ont permis d’augmenter la capacité d’accueil de l’édifice religieux[AU 5]. L’écrivain et auteur dramatique Jean-Joseph Ader repose dans son cimetière[AU 6].

Le cimetière contient de nombreuses stèles discoïdales[141], datant pour certaines d'entre elles des XIIe et XIIIe siècles. Elles furent regroupées et mises en valeur près de l'emplacement de l'ancienne église, à l'initiative de l'association Lauburu, à la fin des années 1970. Le cimetière recèle également une croix inventoriée par le ministère de la Culture[145].

Ustaritz est située sur la voie du Baztan, une voie du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle qui traverse les Pyrénées le plus à l'ouest et par le col le plus bas (col de Belate, 847 m). C'est la voie antique qu'empruntaient les pèlerins descendus à Bayonne, soit le long de la côte sur la voie de Soulac, soit parce qu'ils y débarquaient, pour rejoindre le Camino francés le plus rapidement possible.

Patrimoine naturel

Le territoire de la localité est dominé par la présence de bois et de prairies, aux côtés de cultures agricoles, les zones urbaines représentant en 2012 moins de 15 % de la surface communale (14,07 %), alors que les bois et la ripisylve de la Nive s’étendent sur près de 50 % du territoire (49,84 %), les prairies sur 24,18 % et les cultures sur 9,0 %[PLU2 18]. Le bassin de la Nive est classé « site d’importance communautaire » dans le réseau Natura 2000 comme réservoir de la biodiversité[146]. La trame verte et bleue, issue du Grenelle Environnement de 2007, se résume, dans le cas d’Ustaritz, à la Nive et à ses berges, qui constituent des lieux de transit pour de nombreuses espèces[PLU2 19].

- Spécimens de la flore d’Ustaritz.

.JPG.webp)

_in_2013_(3).JPG.webp)