Lézard des murailles

Podarcis muralis

- Seps muralis Laurenti, 1768

- Lacertus terrestris Garsault, 1764

- Lacerta brongniardii Daudin, 1802

- Lacerta merremia Risso, 1826

- Lacerta muralis elegans Eimer, 1874

- Lacerta muralis var. breviceps Boulenger, 1905

- Lacerta muralis parkeri Mertens, 1926

- Lacerta muralis colosii Taddei, 1949

- Lacerta muralis appenninica Taddei, 1949

- Lacerta muralis var. fusca maculiventris Werner, 1891

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est une espèce de Lacertilia (parfois nommés Sauria) de la famille des Lacertidae[1]. Ce petit lézard est originaire d'Europe continentale, plus précisément des régions italiennes et balkaniques[2]. Il est largement présent dans tous les pays d'Europe méditerranéenne ou limitrophes, mais pas dans les îles de Méditerranée. Il a été introduit en Amérique du Nord et en Angleterre[3].

Le nom de genre Podarcis vient du grec ποδάρχις et signifie « aux pieds agiles », et le nom d'espèce vient du latin mūrālis[4] qui veut dire « du rempart, des murs »[5]. Le nom anglais est Common Wall Lizard (« Lézard des murailles commun »)[6]. En espagnol il s’appelle Lagartija roquera, en catalan Sargantana roquera (soit « petit lézard de roche »), en italien Lucertola muraiola et en allemand Mauereidechsen (« lézard des murailles »). En Serbie (une de ses terres natales avec l'Italie du nord), on l'appelle Zidni gušter, et son nom polonais est Jaszczurka murowa (car on en rencontre aussi parfois dans l’extrême sud de la Pologne).

Cette espèce de lézard est de loin la plus connue de toutes, pour la raison qu'elle est celle qui fréquente l'homme de plus près, qu'elle est sans doute la plus nombreuse[7], et qu'elle est présente sur la quasi-totalité du territoire français continental, à la différence des autres espèces de lézards français. Ce sont aussi les raisons pour lesquelles ce lézard est de tous celui qui reçoit le plus de surnoms et de sobriquets dans toutes les régions de France, noms « qui fleurent bon les patois locaux. Son affection pour la pierre [sèche] et les anfractuosités [de nos murs] en ont fait avec la Tarente de Maurétanie le plus anthropiques de nos lézards »[8].

Éco-biologie

Répartition

_(13886795893).jpg.webp)

Cette espèce se rencontre surtout en Europe[1] : en Espagne, à Andorre, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Italie, en Slovénie, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, en Serbie, en Monténégro, en Albanie, au Kosovo, en Macédoine, en Tchéquie, en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, en Grèce, mais aussi en Turquie et au Maroc.

Il a été introduit au Royaume-Uni, en Colombie-Britannique au Canada, en Ohio et au Kentucky aux États-Unis.

« Le nombre et la répartition [en France] des sous-espèces du Lézard des murailles varient selon les auteurs. [...] Quoi qu'il en soit, le lézard des murailles est présent pratiquement partout en France (hors Corse), en se raréfiant dans le Nord »[6].

En France, il partage tout ou partie de son aire de répartition avec d'autres genres ou espèces de lézards dits "gris" (Zootoca vivipara, Podarcis liolepis et Iberolacerta dans ses trois espèces : bonnali, aranica et aurelioi), ainsi qu'avec les Lézards dits "verts" (Lacerta bilineata, et Lacerta viridis), le Lézard ocellé (Timon lepidus), le Lézard des souches (Lacerta agilis)...

Habitat et territoire

.jpg.webp)

Le Lézard des murailles est présent dans une large gamme d’habitats, entre le niveau de la mer et des altitudes qui dépassent 2 000 m[5]. D'une manière générale, il vit dans les milieux pierreux secs, ensoleillés et pauvres en végétation[9]. Il affectionne les endroits abrités du vent, avec des zones dégagées et exposées au soleil, et les lieux qui regorgent de trous et de fentes, soit d'éventuels refuges en cas de besoin[5]. Donc un habitat qui réponde à ses impératifs biologiques majeurs : se réchauffer, se sauver, se protéger, se nourrir.

Ainsi, il habite de préférence les vieux murs aux pierres disjointes et très lézardés (justement), les tas de pierres, les rochers, les éboulis rocheux, les rocailles, les falaises, les carrières, les souches et les tas de bois, les terrils qu'il atteint via les voies de chemins de fer. Il apprécie en effet spécialement les rails, les talus des voies ferrées ou les quais de gares peu fréquentés, les maisons anciennes en ruine et en pierres sèches[9].

« D’une manière moindre on le retrouve également sur les talus herbeux pour peu qu’ils ne soient pas trop végétalisés et qu’ils laissent fréquemment voir des pans de sols à nu »[8]. En effet, les éléments décisifs sont pour lui la présence de trous de terre, et surtout l'exposition au soleil pour l'accès à sa chaleur ; c'est pourquoi il désertera les sous-bois trop ombragés.

Ce lézard est beaucoup plus urbain que les autres espèces : on le retrouve partout, même dans les centres-villes[8] - [9].

Pour ce qui est de la taille de son territoire, « les données concernant l’espace vital sont assez variables selon les études, elle serait en moyenne d’une quinzaine de mètres carrés pour les mâles et d’une petite dizaine pour les femelles »[5].

- Habitats divers du Lézard des murailles

.JPG.webp)

Mâle sur un rocher (héliothermie + thigmothermie), dans la région de Nantes (16 mars 2014).

Mâle sur un rocher (héliothermie + thigmothermie), dans la région de Nantes (16 mars 2014). Même en ville : femelle au soleil sur un buis à Grenoble (9 avril 2009).

Même en ville : femelle au soleil sur un buis à Grenoble (9 avril 2009)._(3).jpg.webp) En sous-bois aussi s'il est bien ensoleillé (près de Ribeauvillé, Haut-Rhin, 25 avril 2010).

En sous-bois aussi s'il est bien ensoleillé (près de Ribeauvillé, Haut-Rhin, 25 avril 2010)._-_Causse_de_M%C3%A9jean.jpg.webp) Dans la garrigue en lisière de forêt s'il y a des roches (causse Méjean, 18 septembre 2018).

Dans la garrigue en lisière de forêt s'il y a des roches (causse Méjean, 18 septembre 2018). Mâle sur le seuil de son abri de terre (Rhénanie-Palatinat, Allemagne, 20 mars 2012).

Mâle sur le seuil de son abri de terre (Rhénanie-Palatinat, Allemagne, 20 mars 2012).

Aspect et identification

_male_(14425346314).jpg.webp)

_close-up_(14085684563).jpg.webp)

C'est un lézard[10] - [11] de forme élancée, comme la plupart des lézards présents en France. Mais il est un peu plus robuste que son proche cousin le Lézard catalan (Podarcis liolepis), et légèrement aplati[5]. Ainsi, sa silhouette connaît un renflement latéral des deux côtés au niveau de l'abdomen ; il a une tête plus massive que celle d'autres espèces proches (surtout le mâle), à la fois large et peu déprimée sur le dessus avec un cou bien distinct[6].

Quelle que soit la teinte de base assez variable, le dos est toujours plus clair que les flancs un peu plus sombres[6]. Les flancs présentent donc de chaque côté une large bande sombre. Celle-ci est « souvent marron ou roux, rarement noire, et généralement plus mince que chez les lézards du genre Iberolacerta, délimitée en haut et en bas par une mince ligne claire irrégulière plus ou moins continue, mais presque toujours bien visible. Une petite tache noire est souvent présente au-dessus de la base des pattes antérieures »[6].

En général, le juvénile et la femelle ont un dessin ligné. Le dos est alors clair uni (teinte brune ou cuivrée) avec souvent (mais pas toujours) une fine ligne dorsale noire discontinue[6]. « Le mâle est par contre bien plus marbré, tout en gardant le patron dos clair-flancs sombres. Le dessin ligné est par conséquent beaucoup plus flou. Les marbrures du dos peuvent être verdâtres, notamment chez la sous-espèce merremius, très marbrée »[6]. « Chez le Lézard des murailles, les écailles de la queue forment des motifs réguliers répétitifs »[5].

Il est entièrement couvert d'écailles[12] d'origine épidermique ; « les écailles dorsales sont [fines] petites et nombreuses (entre 40 et 65) avec une discrète carène médiane »[5] ; les écailles sont plus grandes sur la tête et forment des lames assez longues sous le ventre : elles sont étroitement solidaires (il n'est pas possible de les arracher une par une). Entre les écailles, la peau reste mince et souple[13].

Cette espèce est extrêmement polymorphe, avec une variabilité extraordinaire de l'écaillure, une coloration de fond très variable, brun, brun-roux, ocre, ocre rouge, beige jusqu'au mordoré et au vieil-or, gris ou même avec des reflets verdâtres, orangés, rosés, et parcourue de taches plus foncées. « La ligne médiane dorsale est souvent irrégulière ou se limite à une bande de points qui s’associe aux bandes latérales pour dessiner un motif réticulé »[5]. La face ventrale est claire, généralement blanchâtre moins fréquemment jaune, orangée ou rougeâtre[14], avec des écailles bleues sur les côtés et le ventre. « La présence de ces points bleus alignés au bas des flancs, en quantité très variable selon les individus est caractéristique du lézard des murailles »[6].

Cette pigmentation colorée (bleue, jaune ou orange), minoritaire dans l'ensemble de l'écaillure, s’accentue chez le mâle en période de reproduction, la gorge nuptiale pouvant aller jusqu'au jaune vif ou orange vif[6] ; et elle est beaucoup plus pâle chez les femelles (blanche, orange pâle, un peu plus intense sous la gorge). Une forme typique chez les mâles adultes présente une pigmentation très marbrée avec des taches foncées et l’iris rouge orangé (alors que celui du Lézard catalan, son cousin proche, est plutôt couleur crème) ; mais l'iris est souvent plus jaunâtre chez les sujets juvéniles[5] - [6], d'où confusion encore possible, d'autant que les juvéniles présentent parfois une queue verdâtre, comme celle du Lézard catalan[6].

La gorge est mouchetée de noir ou brun foncé, mais les taches sont plus floues ("fusionnantes"[5] et comme estompées) que chez le Lézard catalan qui les porte plus nettes et bien délimitées[6]. Dans les deux cas, ces taches de gorge sont de forme, de nuance et de taille variables[6].

En fait, « leur couleur est adaptée au milieu dans lequel ils vivent »[12], pour des raisons de camouflage, afin de favoriser son activité de chasse et d'échapper à ses prédateurs. De plus, « les lézards muent régulièrement, leur vieille peau (exuvie) se détachant régulièrement par morceaux »[12].

Le mâle mesure 20 cm, exceptionnellement 25 cm, la femelle 18 cm. Ils mesurent entre 4,8 et 6,9 cm de longueur de corps (soit la LMC = longueur du museau au cloaque)[5]. Sa longue queue effilée représente environ les deux tiers de sa longueur totale[15] (tout au moins sa première queue originelle, voir section suivante sur l'autotomie).

On ne peut pas déterminer son sexe tant qu'il n'a pas atteint la maturité.

Confusion

Le Lézard des murailles peut être souvent confondu avec d'autres espèces de lézards dits "gris" qui sont ses cousins, surtout lorsqu'ils partagent une partie de leurs aires de répartition respectives, même si Podarcis muralis est le plus commun, le seul à être présent dans tous types d'habitat et dans la totalité de l'aire de répartition. Dans le sud-ouest de la France, en Aquitaine et notamment dans les Pyrénées, ceux qui lui ressemblent sont[14] :

- le Lézard vivipare [Zootoca vivipara plutôt en zone humide et en plaine, et plus nordique],

- le Lézard catalan [Podarcis liolepis, le plus ressemblant au Lézard des murailles, mais plus svelte, essentiellement rupicole (sur rochers) et toujours en dessous de 1 000 m d'altitude, en milieu préférablement plus sec et plus bas que celui du Lézard des murailles, et seulement au sud de la France[16]],

- et le Lézard des Pyrénées ou Lézard de Bonnal [Iberolacerta bonnali, uniquement en haute montagne, toujours au-dessus de 1 500 voire 1 900 m d'altitude, jusqu'à 3 160 m (alt. max. connue)], ainsi que les deux autres espèces en France du genre Iberolacerta : aurelioi et aranica ; comme son nom l'indique, il est uniquement présent en Pyrénées.

- Comparaison de quatre espèces de lézards dits gris en France

.jpg.webp) Lézard vivipare (Zootoca vivipara).

Lézard vivipare (Zootoca vivipara)._(14042432936).jpg.webp)

Lézard des Pyrénées (Iberolacerta, quelle espèce précise?), Parc National d'Ordesa, Espagne, 20 juillet 2004.

Lézard des Pyrénées (Iberolacerta, quelle espèce précise?), Parc National d'Ordesa, Espagne, 20 juillet 2004. Lézard des murailles (Podarcis muralis), 17 août 2020.

Lézard des murailles (Podarcis muralis), 17 août 2020.

La distinction entre ces quatre espèces n'est pas aisée sur le terrain ou sur les photos, il y faut parfois un œil bien exercé et un examen attentif[5]. Si l'on veut clairement identifier à coup sûr un spécimen rencontré au hasard des chemins ou des images, on aura intérêt à consulter des fiches techniques de différenciation comme celles indiquées en référence[14] - [17] - [18] - [19].

La différenciation la plus précise, mais minutieuse, consiste à l'identifier par son écaillure, laquelle présente quelques caractéristiques discriminantes même si elles sont parfois elles aussi un peu fluctuantes. Par exemple :

_(14300560479).jpg.webp)

- L'écaille massétérique[Note 2] du Lézard des murailles est en général bien visible, assez grosse et ronde, entourée d'écailles temporales nombreuses et plus petites[20].

Cette écaille massétérique est absente chez le Lézard catalan ; mais une des écailles temporales de ce lézard très voisin du Lézard des murailles (dans sa localisation comme dans son apparence) peut être un peu plus grosse que ses voisines , prolongeant donc la confusion ; c'est le cas pour la sous-espèce sebastiani et parfois cebennensis (comme on peut le voir sur le spécimen de Podarcis liolepis cebennensis en photo ci-desus) ; elle n'est toutefois pas aussi étendue et différenciée que l'écaille massétérique de la plupart des lézards des murailles[20].

- Les petites écailles temporales chez le Lézard des murailles sont en moyenne au nombre de 35 à 55. Elles sont toujours plus nombreuses chez le Lézard catalan, peut-être du fait de l'absence d'écaille massétérique, puisqu’on en observe de 55 à plus de 65[20].

- L'écaille internasale, parfois appelée frontonasale[21], ne touche pas l'écaille rostrale chez le Lézard des murailles, contrairement aux lézards du genre Iberolacerta ou Lézard des Pyrénées[20]. Elle en est séparée de part et d'autre par les deux écailles supranasales[21]. Néanmoins, dans de très rares cas, surtout chez la sous-espèce Podarcis muralis brongniardii, il peut arriver qu'elles soient en contact[20].

Morphologie

Ce lézard a, comme les autres lézards, des paupières mobiles, à la différence des serpents qui ont seulement une membrane de protection translucide fixe[22] ; le lézard peut donc fermer les yeux, notamment pour dormir, pour protéger le globe oculaire des projections de poussières, réduire l'afflux de lumière et réhydrater la cornée[22].

La tête porte les narines à l'extrémité du museau. En arrière de chaque œil, à égale distance de la commissure de la bouche et de l’œil, la peau s'affine et se tend pour constituer le tympan[13]. Le lézard n'a donc pas d'oreille externe distincte de son corps. « L'absence de ce conduit auditif fait que le tympan est directement en contact avec le milieu extérieur, et bien visible en arrière de la mâchoire »[12].

Sa bouche, large, laisse passer par une échancrure de la lèvre supérieure, une fine langue fourchue[13], qu'il sort d'autant plus souvent qu'elle fait partie de ses organes perceptifs (voir ci-dessous).

Métabolisme

Le lézard est un animal à température variable (poïkilotherme)[13], et il ne produit pas de chaleur par lui-même (ectotherme). Or il n'est agile et rapide que lorsque son corps est chaud. C'est la raison de sa célèbre "héliophilie"[Note 3] (amour du soleil, et plus exactement de sa chaleur : héliothermie donc plutôt, car l'héliophilie proprement dite des végétaux fait qu'ils recherchent plutôt sa lumière, mais c'est toujours une question d'énergie). En fin de journée il se réchauffe au contact de surfaces chaudes (thigmothermie[5]). Il consacre une part importante de son temps (jusqu’à 95%) à la thermorégulation, et la régulation externe de sa température interne atteint un optimum à 33,8°C[5]. C'est la raison de la réputation de légendaire « paresse ensoleillée » dont on le gratifie (ou l'affuble, selon la colère ou l'envie qu'il suscite de ce fait). Quand la température baisse, son corps refroidit, l'animal s'engourdit[13]. Il est donc uniquement diurne[5]. Il hiberne en hiver, approximativement d'octobre à avril[15], ou plus exactement il entre dans un état léthargique appelé brumation : il ne peut plus bouger ni manger, et son métabolisme est au ralenti[13]. « Il est actif de fin mars à octobre, mais peut interrompre son hibernation lors de belles journées ensoleillées »[5] d'automne ou de fin d'hiver.

Il peut, si nécessaire, supporter des températures négatives, sans que ses organes vitaux en soient atteints, il peut même endurer le gel d'une partie de ses organes et pourra les récupérer quand la température ambiante deviendra plus clémente[23] - [24]. C'est aussi le cas pour son grand cousin l'alligator, en Caroline du Nord[25].

C'est probablement pour cette raison qu'il a pu très rapidement évoluer et mettre en place des stratégies d'adaptation au climat de l'Angleterre qui est plus froid que celui de ses terres d'origine (les péninsules Italienne et Balkanique[2]), lorsqu'il fut introduit en Grande Bretagne au cours du XXe siècle[3].

Locomotion

Il court rapidement en "tricotant" vite des pattes, en zigzaguant et ondulant latéralement, avec le ventre au contact du support[26] : son mode de déplacement est donc une semi-reptation[Note 4].

En effet, ses pattes sont courtes, relativement à la longueur de son corps, et attachées sur le côté du corps ; elles ne peuvent pas soutenir seules l'animal dont le corps touche le sol, et son fémur oscille dans un plan horizontal[27]. On dit que les membres sont transversaux à l'axe de la colonne vertébrale (comme chez les Amphibiens), et non parasagittaux (comme chez les mammifères et les oiseaux)[28]. Le lézard se déplace donc par ondulation, son abdomen et sa queue participant à sa locomotion en plus de ses pattes. De plus la patte avant gauche avance en même temps que la patte arrière droite et la patte avant droite en même temps que la patte arrière gauche, ce qui accentue cette ondulation latérale[29]. Et c'est bien « la position des membres qui impose un déplacement du corps par ondulations ; celles-ci ne se produisent que si la colonne vertébrale est suffisamment souple, c'est-à-dire si ses éléments sont bien articulés entre eux [et s'il permettent de créer des arrondis et contre-arrondis en forme de S par rapport à la rectitude de l'axe central. Or] la vertèbre troncale des Reptiles [et notamment du lézard] répond à cette obligation. Sa face antérieure est concave (type procœle), alors que sa face postérieure est hémisphérique »[28].

Chacune des quatre pattes se termine par cinq longs doigts écartés, de longueurs très différenciées et portant des griffes aiguës, très utiles pour s'accrocher à la moindre aspérité[13]. Le lézard peut ainsi escalader facilement des surfaces verticales, voire en léger surplomb, pour peu qu'elles soient suffisamment rugueuses.

- Détail des pattes, doigts et griffes de Podarcis muralis. Spécimen mort, capturé par un chat en Charente-Maritime

Pattes antérieures, vue d’ensemble par en dessous.

Pattes antérieures, vue d’ensemble par en dessous. Patte antérieure, détail. À noter : la finesse de l'écaillure inférieure.

Patte antérieure, détail. À noter : la finesse de l'écaillure inférieure. Patte antérieure droite en position de marche.

Patte antérieure droite en position de marche. Patte antérieure gauche (idem).

Patte antérieure gauche (idem). Patte antérieure droite en gros plan vue de dessus.

Patte antérieure droite en gros plan vue de dessus. Pattes postérieures, vue d’ensemble par en dessus.

Pattes postérieures, vue d’ensemble par en dessus. Pattes postérieures, vue d’ensemble par en dessous. À noter : la naissance de sa queue régénérée.

Pattes postérieures, vue d’ensemble par en dessous. À noter : la naissance de sa queue régénérée. Patte postérieure droite en position de marche. Noter la longueur très différenciée des doigts de la patte postérieure.

Patte postérieure droite en position de marche. Noter la longueur très différenciée des doigts de la patte postérieure.

Cri

Les lézards émettent divers sons (moins puissants que ceux des serpents leurs cousins, surtout pour le petit lézard des murailles) : craquements, grincements[30], sifflements sourds[31].

Une particularité partagée : l'autotomie

La queue de ce lézard casse facilement (autotomie caudale), lui permettant ainsi d'échapper à des prédateurs. En effet, l'extrémité « perdue » continue à s'agiter et à se tortiller ce qui constitue un leurre vis-à-vis de l'attaquant, car cette « danse nerveuse, frénétique détourne l’attention du prédateur le temps de permettre au lézard une fuite salutaire »[8] vers un trou de terre ou la (bien nommée !) lézarde d'un mur.

Une queue de remplacement repousse progressivement mais elle est dépourvue d'écailles, et elle est uniformément gris sombre. Parfois elle peut repousser double ou bifide. Elle repoussera en tout cas généralement bien moins belle que ce qu’elle fût à l’origine, souvent nettement plus courte ou plus grossière[8]. Les vertèbres osseuses de la queue d'origine seront remplacées par du cartilage[5]. Et cette régénération n'a généralement lieu qu'une seule fois[13].

Cette capacité à s’automutiler plus ou moins volontairement, et de manière contrôlée[5], « n’est pas l’apanage du seul Lézard des murailles, tous nos lézards peuvent abandonner un bout de leur queue pour tromper l’adversaire. La queue se sépare à des endroits préétablis, des endroits de moindre résistance où même les veines disposent de contraction de sorte à éviter une perte trop importante de sang au niveau du plan de coupe. Cette coupure est réalisée par des muscles spécialisés qui brisent la queue lorsque celle-ci reçoit une pression assez forte pour exciter des récepteurs qui commandent alors la contraction musculaire séparatiste »[8]. La contraction brutale des muscles des vertèbres provoque alors la rupture et des sphincters limitent l'hémorragie[5].

Perception

_female_(45028105261).jpg.webp)

Comme pour tous les reptiles, l'olfaction est chez le lézard un sens privilégié pour percevoir le monde autour de lui[15]. Mais comme chez les serpents, l'odorat utilise un vecteur original, car l'organe olfactif, appelé organe de Jacobson ou voméronasal, est chez lui indépendant des narines et s'ouvre dans la bouche[12]. Pour sentir, il utilise alors sa langue fourchue pour prélever dans le milieu extérieur les substances chimiques volatiles et particules odoriférantes, puis en rentrant sa langue il les rapporte à l'ouverture de l'organe qui les transmet au cerveau et les analyse[12] - [15].

C'est la raison pour laquelle on voit souvent frétiller la fine et longue langue du lézard hors de sa bouche, comme chez son cousin le serpent.

« Cette spécificité du système olfactif confère [au lézard] un odorat d'une puissance et d'une sensibilité époustouflantes »[15]. Il s'en sert pour déceler ses proies, identifier une piste ou reconnaître ses partenaires sociaux ou sexuels[12].

Alimentation

.jpg.webp)

Le Lézard des murailles est à la fois un prédateur et une proie. C’est un chasseur d’insectes et autres petits animaux, qui est redoutable dans l’art de l’affût comme sa cousine saurienne la tarente de Maurétanie[8].

Il se nourrit d'araignées, de lépidoptères (papillons, chenilles, teignes ou mites), d'orthoptères (criquets, grillons), de vers de terre, de petites limaces[13], de pucerons, de diptères (mouches, moustiques...), de coléoptères (scarabées, coccinelles...) et même d'hyménoptères (abeilles, guêpes, fourmis...)[32].

« Les os de leurs mâchoires sont réunis par une articulation, ce qui limite les possibilités d'ouverture et ne permet pas aux lézards d'avaler des proies démesurées par rapport à leur taille, comme le font de façon spectaculaire les serpents »[12]. Ses nombreuses dents sont trop petites pour mâcher les proies qu'il avale entières[13]. Elles servent donc seulement à la capture des proies, et à éviter leur retrait, comme les dents d'un harpon.

Des témoignages rapportent que ses mâchoires peuvent être néanmoins très coupantes[15] car ses dents sont petites mais dures et pointues ; de plus elles possèdent « un mécanisme original qui permet au lézard lors d'une morsure de verrouiller sa mâchoire avec une telle force que la proie ou l'ennemi [voire la femelle lors de l'accouplement[5]] ne peut se dégager »[15]. Mais il est vrai que le risque d'une telle morsure pour l'homme est extrêmement faible et peu attesté, car il concerne plutôt des lézards plus grands (Lézard vert, Lézard ocellé) que le Lézard des murailles, et encore faut-il les avoir manipulés, car ils n'attaquent jamais[33], ou extrêmement rarement lorsqu'ils sont totalement acculés, ce qui est presque impossible du fait de leur remarquable agilité. Comme tous les reptiles de petite taille, ils préfèrent la fuite, moins risquée et moins coûteuse.

Les pattes griffues de Podarcis muralis, actionnées par leurs puissants muscles, peuvent aussi avoir un rôle dans la prédation, outre qu'elles lui permettent de grimper partout et lui procurent une grande rapidité dans l'attaque comme dans la fuite[15].

Reproduction et longévité

Le Lézard des murailles est ovipare. La saison de reproduction s’étale d’avril à juin. En période de reproduction, les mâles ont un comportement territorial nettement plus affirmé[5]. À la saison des amours, les mâles déploient et arborent un dessous de gorge plus vivement coloré, afin de séduire les femelles et d'éloigner leurs rivaux. Cette stratégie de parade nuptiale a malheureusement pour inconvénient de les rendre plus visibles aux yeux de leurs éventuels prédateurs[12].

L'accouplement a lieu au printemps. « La fécondation est interne. Les mâles possèdent de véritables pénis qu'ils utilisent pour l'accouplement »[12]. Lors de l’accouplement, le mâle maintient parfois la femelle en la mordant au niveau de l’abdomen[5] et en bloquant ses mâchoires (sans la blesser donc). Certaines sources indiquent que cette semi-morsure lors de l'accouplement se produit à l’endroit où se trouve l’ovaire et aurait comme fonction de stimuler l'ovulation[34]. Le lézard mâle se colle aussi à la femelle avec une substance adhésive sécrétée par une glande et suintant par les pores de ses cuisses[15]. Il est aussi indiqué dans ces sources que dans les populations où les mâles sont rares, leur absence est contournée par la reproduction parthénogénétique des femelles, où les œufs non fécondés, fertiles sans accouplement sexué donc, éclosent quand même et donnent naissance à une progéniture femelle génétiquement identique à sa mère[34] - [35] - [36]. La parthénogenèse est évidente chez les lézards du genre Cnemidophorus[37] qui ne comprend plus que des individus femelles, dont le clonage naturel peut accroître la fragilité immunitaire de l'espèce par invariance génétique. Pour les autres genres de lézards, il s'agirait d'un type de parthénogenèse thélytoque occasionnelle, opportuniste et adaptative[35], sous la contrainte environnementale de la rareté ou de l'absence de mâles. Mais en ce qui concerne Podarcis muralis, la possibilité parthénogénétique est encore peu attestée et demande à être confirmée, comme cela semble être le cas pour certaines espèces du genre Lacerta en Russie (voir la section "Différents cas de parthénogenèse thélytoque" de l'article consacré à ce type de reproduction). Toujours est-il que le lézard est l'un des rares cas de parthénogenèse chez les vertébrés[35]. Et dans ce cas, les deux femelles ont malgré tout toujours un comportement d'accouplement[34], l'une jouant le rôle du mâle et l'autre (sur le point de pondre et avec un niveau élevé d'œstrogène) celui de la femelle. Elles exigent donc toujours des stimuli sexuels, car cela favorise leur fécondité et assure un plus grand succès dans la reproduction (voir la section "Reptiles" de l'article consacré à la parthénogenèse).

La fécondation habituelle de la femelle est suivie de la ponte qui, selon les régions, intervient entre avril et juin. Les œufs sont généralement au nombre de cinq à dix[13], dans une fourchette maximum entre trois et onze[5]. Les femelles pondent jusqu’à trois fois par saison en plaine, une seule fois en montagne[5] ou dans la zone la plus au nord de leur aire de répartition, plus froide. « Les œufs n'ont pas de coquille, mais sont entourés d'une membrane qui ressemble à du parchemin. La femelle ne les couve pas. La chaleur de l'été les fait éclore au bout de six à huit semaines [généralement] »[13]. La durée de l'incubation peut aller jusqu'à s'échelonner entre quatre et onze semaines comme bornes extrêmes, selon les conditions climatiques. D'autres sources indique pour l'incubation une durée moyenne d'une dizaine de semaines[5].

La femelle abandonne ses œufs après les avoir enterrés dans un trou de 10 à 20 centimètres de profondeur qu'elle a creusé à même le sol, puis qu'elle rebouche, ou bien ils sont déposés sous une pierre[5] - [13]. « Comme la plupart des reptiles, les lézards ne manifestent pas de comportement parental prononcé »[12]. Les petits étant autonomes dès leur naissance, la sélection naturelle n'a pas favorisé chez le lézard l'apparition de cette parentalité, au contraire des oiseaux, des mammifères, mais aussi de ses grands cousins le crocodile, et plus encore l'alligator (voir la section "Reproduction" de chacun de ces articles). Certaines sources, rares, indiquent des traces de comportement de protection, par la femelle, du lieu de ponte et d'éclosion de ses œufs[15], voire pour ses petits peu après leur naissance[38]. Il existe même des témoignages d'observation de comportements "familiaux", ou tout au moins de coexistence d'adultes avec des jeunes sur plusieurs années et générations, qui doivent encore être corroborés[38]. Ont aussi été rapportés des témoignages concernant un éventuel cannibalisme d'adultes sur des jeunes[38], mais on ne sait s'il s'agissait vraiment de la même espèce, ou des géniteurs avec leur propre progéniture ; enquête à suivre, donc.

Les jeunes naissent identiques à leurs parents, si ce n'est leur taille plus petite[12], et leur écaillure moins vive et moins dessinée. Les petits sont appelés « lézardeaux », mais ce vocable est qualifié d’extrêmement rare[39]. Le terme « lézardet » pour le bébé lézard est aussi attesté, au moins en français méridional, par exemple chez Jean Giono[40]. Quant au mot de « lézarde », il peut désigner la femelle du lézard, mais il est plus usité pour nommer la fente d'un mur crevassé [voir la section "Étymologie et usage du mot" de l'article générique consacré au lézard].

Dès la sortie de l’œuf, le jeune lézard chasse tout de suite de petits insectes pour se nourrir[13].

« La mortalité est très forte. Moins de 10% des jeunes atteignent l’âge de trois ans (Mou, 1987 in Naulleau, 1990) »[38].

« La maturité sexuelle est atteinte au bout d’un an (deux hivers), pour une durée de vie moyenne de quatre ans, jusqu’à cinq à six ans en conditions favorables (maximum huit ans) »[5].

Prédateurs

.jpg.webp)

.JPG.webp)

Le Lézard des murailles est principalement la proie des oiseaux et des hérissons ainsi que des chats et des chiens, et autres animaux commensaux de l'homme, près des zones habitées.

Il a ainsi de nombreux prédateurs : pour ce qui est des oiseaux, les rapaces diurnes (dont le circaète Jean-le-Blanc, spécialisé dans la chasse des reptiles), les pies-grièches, les corbeaux[7], les corneilles, les hérons. Du côté des mammifères, on trouve les rats et les hérissons ainsi que les belettes, hermines, furets, renards et blaireaux, parfois certaines musaraignes[41], et bien sûr les chats sauvages ou domestiques[5].

Dans son milieu naturel, plus loin de l'homme, il peut entrer dans le régime alimentaire de reptiles plus gros que lui, comme le lézard ocellé et divers serpents, dont la Vipère aspic, la Vipère péliade et les petites couleuvres nommées Coronelle lisse et girondine : pour ces dernières, le Lézard des murailles est même leur proie favorite[7].

« Des cas de prédation de jeunes [lézards] par des mantes religieuses ont été relatés »[5].

- Lézard des murailles mort, capturé par un chat en Charente-Maritime.

- On distingue le sang séché sur le côté droit de la tête.Le chat domestique chasse souvent le lézard pour s'exercer, plus rarement pour le manger, car il lui est plutôt indigeste.

Parasitoses

Le Lézard des murailles peut être parasité par des tiques, comme ses cousins du genre Lacerta [voir illustration n°1 ci-dessous à gauche].

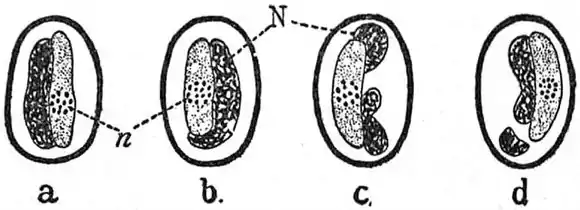

Selon certaines sources[42], il semble que le Lézard des murailles puisse aussi être parasité par Haemosporidia (en) - Karyolysus (en) lacertarum, une fois encore comme ses cousins du genre Lacerta (Lézard vert, Lézard des souches) [voir illustration n°2 ci-dessous à droite]. Haemosporidia ou Haemosporidiasina - Karyolysus lacertarum est un genre de coccidies (sous-classe de protistes de la classe des Sporozoa ou apicomplexes, qui sont des microbes eucaryotes unicellulaires tous parasites d'animaux).

Néanmoins, étant donné l'ancienneté de cette source (Encyclopædia Britannica, édition de 1911) et l'ambiguïté du taxon cité : Lacerta muralis, il n'est pas exclu que ce soit la taxonomie qui ait évolué en distinguant aujourd'hui plus nettement les genres Lacerta et Podarcis. Et il est à noter que dans de nombreux textes on constate que l'appellation Lacerta muralis est parfaitement synonyme de Podarcis muralis, notamment pour les sous-espèces Lacerta muralis albanica et Lacerta muralis toro (renommée et reclassée en espèce à part entière à savoir Podarcis tiliguerta).

- Les parasites du lézard

Femelle de lézard Lacerta agilis parasitée par des tiques ; dans ce cas, des bactéries pathogènes tels que les borrélies responsables de la maladie de Lyme ne peuvent se développer chez l'hôte (le lézard).

Femelle de lézard Lacerta agilis parasitée par des tiques ; dans ce cas, des bactéries pathogènes tels que les borrélies responsables de la maladie de Lyme ne peuvent se développer chez l'hôte (le lézard). Parasitose du lézard : Haemosporidia – Karyolysus lacertarum dans les globules sanguins de Lacerta muralis. Le schéma montre les effets du parasite sur le noyau du corpuscule. En "c" et "d", le noyau est brisé. "N", noyau du corpuscule sanguin ; "n", noyau du parasite, vu comme un certain nombre de masses de chromatine, non entourées d’une membrane distincte.

Parasitose du lézard : Haemosporidia – Karyolysus lacertarum dans les globules sanguins de Lacerta muralis. Le schéma montre les effets du parasite sur le noyau du corpuscule. En "c" et "d", le noyau est brisé. "N", noyau du corpuscule sanguin ; "n", noyau du parasite, vu comme un certain nombre de masses de chromatine, non entourées d’une membrane distincte.

Dénominations diverses

En français

- Autre nom vulgaire (vulgarisation scientifique) : Lézard gris[44] - [46]

Dans les langues régionales

Cet animal étant très fréquent et familier dans les régions concernées, il possède de multiples appellations différentes dans les diverses langues régionales. Cette familiarité de l'animal et sa cohabitation avec l'homme ont même donné lieu à une créativité linguistique exceptionnelle, y compris dans les parler locaux, non seulement par le nombre de variantes dialectales du terme consacré dans la langue de la région concernée, mais aussi par l'invention locale de vocables originaux, à l'étymologie obscure et parfois sans rapport avec la langue régionale dont relève ce parler local. Les appellations locales du Lézard des murailles sont donc très nombreuses, et les exemples qui suivent ne sauraient avoir l'ambition d'en constituer une liste exhaustive, tout juste de permettre de mesurer le caractère souvent poétique d'une telle créativité langagière qui confine presque parfois à la forgerie lexicale (voir la section "En littérature : la forgerie lexicale ou le procédé « néologiste »" de l'article consacré à la forgerie). Les termes les plus courants ou les plus littéraires seront en caractères gras dans la liste qui suit.

De plus, l'intégration de cet animal au paysage quotidien, et ses mœurs qu'on a observés ou qu'on lui prête, — par exemple sa tendance à « lézarder » au soleil[Note 5] — ont favorisé l'emploi de ces vocables comme sobriquets villageois ou personnels, et l'invention de nombreuses histoires et légendes le mettant en scène.

Noms vernaculaires de langage courant (au moins par le passé), pouvant désigner éventuellement d'autres espèces, mais servant à nommer le plus souvent le petit lézard gris des murailles :

- La lagremuse est en Provence le nom commun (féminin) de ce lézard des murailles, terme autrefois le plus couramment utilisé, et qui connaît de nombreuses déclinaisons locales[47]. Il semble qu'il soit spécifiquement réservé au lézard gris, d'autant qu'il existe aussi un terme générique pour tous les lézards à savoir lesert[Note 6]. Ce dernier est parfois orthographié, selon les régions : lasert, lisert, lacert, laücert, lousert, lüsert, luert, lert ou même lètro[48] ; tous ces mots sont issus du mot latin lăcerta pour « lézard » en général (nom féminin[Note 7]). En occitan, le mot lambert (/ laïmbèrt / limbèrt), plutôt masculin lui, est pour sa part réservé en Provence au grand lézard vert ou lézard à deux bandes (Lacerta bilineata, 30 cm de long). Rassada ou rassado[49] - [50] ou encore serrado / sarrado (dialecte rhodanien)[51] (tous au féminin) désignent plutôt le très grand lézard ocellé (Timon lepidus, 70 cm, jusqu'à 90 cm de long !). Mais la couleur de fond des deux lézards étant verte, leurs noms vernaculaires ont tendance à s'échanger indistinctement[52].

- Pour notre lézard gris, on trouve aussi en Occitanie les vocables : grisole, de grisolo dérivant vers engrisolo, engrèoulo (Rouergue), engloro, eigrinjolo (Périgord)[53]. Et encore rengloro, regolo, rigolo (à Beaucaire et Tarascon)[47]. On trouve aussi grananoué (dans les Alpes maritimes), granuso, gratamuo, gratamuro (dans le Var)[47], esclaveto, angloro ou angròlo (à Nîmes)[52] - [48], ou encore servantino[53], serpentino, reguindoulo[50], ou encore singraulhieto, chichanglo et chichaxglo (en Béarn)[48]. Ainsi que, en Rouergue encore, ringouleto, engroütino, engoertino[51] (quand serpouleto y sert à désigner tous les lézards en général)[48]. On trouve encore les vocables cerniho, cernalho, sarnilho, sarnalho (dans le Quercy), clau-de-sant-Pèire ("clou de Saint Pierre"), engroutino, sanglarino, loumbrigueto[47].

- En Haute-Provence, on trouve aussi la graphie « la gramuse » en deux mots, notamment dans un ancien nom de village[54]. On trouve aussi les graphies et variantes dialectales : la lagramuá[49], legremiéu, langramue, largamue, longamue, lagranue, langronue[47]. Ou encore ce proverbe en Provence : « Li lagramuso qu’an la co besso passon pèr masco » ["les lagremuses qui ont la queue double passent pour devins"], et cette expression : « A l’ouro que tout s’assoulelho (/ s'assouleia) coume un lagramuso » ["à l'heure où tout s'ensoleille (/ prend le soleil, se chauffe au soleil) comme une lagremuse"][47].

- Ce mot de lagremuse résulte de la francisation du mot provençal lagramuso[55]. Cette lagramuso se lit par exemple dans la célèbre déclaration d'amour de Vincent à Mireille au Chant II de Mirèio, l'épopée provençale de Frédéric Mistral[56] :

- Un peu plus loin dans la même œuvre, Vincent invoque encore la lagramuso pour se révolter contre l'assignation définitive à une classe sociale, les préjugés bourgeois et les interdits sociétaux qui empêchent les deux amoureux de vivre leurs amours[57] :

« Mai, o bellasso ! au mai t’aluque

Au mai, pécaire ! m’emberluque !...

Veguère uno figuiero, un cop, dins moun camin,

Arrapado à la roco nuso

Contro la baumo de Vau-Cluso :

Maigro, pécaire ! i lagramuso

Ie dounarié mai d’oumbro un clot de jaussemin ! »« Mais, ô la plus belle ! plus je te contemple,

Plus, hélas ! je m’éblouis !...

Je vis un figuier, une fois, dans mon chemin,

Cramponné à la roche nue

Contre la grotte de Vaucluse :

Si maigre, le pauvre ! qu’aux lézards-gris

Donnerait plus d’ombre une touffe de jasmin ! » « Lou Mèstre t’a fa lagramuso ?

Tèn-te siau dins toun asclo nuso,

Béu toun rai de soulèu e fai toun gramaci. »« Le Maître [Dieu] t’a fait lézard-gris ?

Tiens-toi paisible dans ta crevasse nue,

Bois ton rayon de soleil et rends grâce ! »

- Jean Giono utilise pour sa part la lagremuse, même en français (méridional) donc, dans ses écrits et nouvelles[58]. Marcel Pagnol emploie quant à lui, dans La Gloire de mon père[59], le terme « larmeuse », encore plus explicite dans sa référence pseudo-étymologique aux larmes.

Ce terme en effet ne serait pas seulement un régionalisme patoisant, il trouverait son étymologie dans le nom latin du Ve siècle lacrimusa, interprété par assimilation populaire comme un dérivé du latin lacrima (« larme »)[55]. « Il s’agit probablement d’un mot pré-latin, peut-être ligure[55] ». En Italie du Nord lagramusa est mis en relation avec la légende des « larmes de crocodile »[60]. Peut-être parce que ces lézards étaient réputés pouvoir pleurer.

Plus au nord, dans la région du Gapençais, le lézard des murailles est aussi dénommé « lermuse », il devient « larmuse » dans la région du Trièves et enfin « larmouise » en Savoie[61] - [62]. Dans le Dauphiné, on le nomme « larmuze » (nom féminin)[63]. Ce terme de lagremuse ou larmuse y permet aussi de distinguer les deux espèces : le lézard vert et le lézard des murailles. - Comme substantif dérivé on trouve lhermusière, en Vivarais, (larmusiero) qui désigne un trou de lézard habité par des lézardeaux, et par extension « un lieu plein de lézards gris », puis « une maison délabrée » dont les pierres chaudes de soleil les abritent, ou encore « un champ aride » (aussi appelé gresoulas), environnement qu'ils affectionnent aussi. Cette lhermusière peut aussi s'appeler cernalhièra (de cernalha pour lézard gris)[64], ou grisoulièro (de grisolo), lexgroulieiro ou encore renglourièiro [48].

- Lagremuse est aussi le nom d’un ancien petit village perché des Alpes de Haute Provence aux ruines pittoresques, haut-lieu de randonnée[54], et qui abrite d'ailleurs une « cache » pour le jeu de Géocaching[65]. Il était (et est toujours) réputé abriter beaucoup de lézards, d'où son nom[54]. Il est aujourd’hui abandonné, comme ceux dont Giono déplore la déréliction dans Regain et dans L’Homme qui plantait des arbres[Note 8]. Il est situé sur le territoire de la commune de Le Chaffaut-Saint-Jurson.

- Le lézard des murailles est appelé « rapiette » dans le sud-ouest de la France et l'est du Poitou (de l'occitan rapièta, rapièto, à partir de l’étymon gotique et burgonde rapôn = « saisir, enlever » dérivant plus tard vers le sens de « grimper, ramper » en occitan et en franco-provençal[66], sans oublier le verbe latin rapio = « enlever, ravir, (se) dérober à la vue », qui a donné « rapt », comme se cache vite le lézard, sa proie tout juste gobée).

- Le lézard des murailles est également appelé « langrotte » en Saintonge (ce mot étant tiré de l'ancien patois saintongeais).

- Dans l'Allier, il est appelé « lisette ». Tous ces noms restant au féminin.

- Noms, surnoms et sobriquets :

- On trouve aussi pour ces petits lézards gris le terme de « las sinsolos » (francisé en sinsole ou sinnsole, toujours au féminin) dans le patois occitan de Haute-Ariège, notamment dans la Vallée de Vicdessos, au village de Sentenac, commune de Suc-et-Sentenac (aujourd'hui Val-de-Sos). Ce mot sert aussi de surnom aux habitants de ce village ensoleillé sur l'adret pyrénéen, et il a été repris fièrement comme titre de l'Association des amis de Sentenac : Las Sinsolos[67]. On se perd en conjectures pour tenter de déterminer l'étymologie exacte, ou au moins l'origine, de ce vocable original...

- Dans les Alpes Maritimes, on trouvera le nom estrapioux ou estrapioun[53], du verbe estrapa : glisser / se glisser[48].

- En provençal, notamment dans le poème Calendau (« Calendal ») de Mistral[68], on surnomme ce petit lézard escalo-barri (« celui qui grimpe aux remparts »), mais ce surnom est un terme générique ou une sorte de catégorie qui s'applique aussi à d'autres classes d'animaux : oiseaux pour le grimpereau des murailles (certhia muraria), et même arthropodes pour le myriapode (milo-pato en provençal)[48].

- Manjo-leserto (« mangeur de lézards ») signifie en Auvergne : chafouin, personne maigre (synonyme esquerinche). Le mot sert aussi de sobriquet pour les gens de Lastours (dans l'Aude)[48].

- On trouve aussi le terme de coucho-letro (« qui fait la chasse aux lézards »), terme qui sert de sobriquet aux habitants de Saint-Victor de Malcap (dans le Gard)[48].

Le Lézard des murailles et l'Homme

.svg.png.webp)

Il existe une expression du langage populaire ou familier en français, qui a encore cours en 2021 même si elle est un peu moins à la mode, c'est « il n'y a pas de lézard », au sens de : « il n'y a pas de souci », « pas de problème », « ce n'est pas grave », « tout va bien », « il n'y a aucun malentendu », « tout fonctionne correctement ». « Il semble que cette expression puise son origine dans le milieu musical, puisqu'un lézard serait un sifflement entendu lors de la prise de son. »[69]. C'est le cas par exemple dans les phénomènes de rétroaction acoustique comme l'effet Larsen. Au départ, cela signifiait donc « il n'y a pas de son parasite ». Selon Pierre Merle l’utilisation du mot lézard pour "sifflement parasite" remonte aux années 1970[70]. Quant à la raison pour laquelle l'image du lézard a été associé à un problème de son, elle reste mystérieuse ; peut-être est-ce lié, par métonymie, au sifflement qu'émettent les reptiles, dont le lézard qui sifflerait (faiblement) lui aussi[71]. Si l'on en croit les enregistrements disponibles, le cri du lézard ressemble soit à un grincement[30], soit à un sifflement sourd comme un souffle[31]. « L'expression, autrefois employée exclusivement dans le monde musical, a été popularisée grâce à une réplique de Michel Blanc dans le film Marche à l'ombre, en 1984 »[69].

Au début du siècle dernier les queues de lézard étaient supposées porter bonheur. En Provence, le lézard dont la queue coupée repoussait bifide (double), était réputé pour être devin et utilisé pour des pratiques de divination[47].

Vulnérabilité et menaces

Cette espèce est protégée en France. Elle est souvent victime de la chasse intensive des chats domestiques. En Europe, l'espèce est protégée par l' Annexe 4 de la Directive 92/43/CEE sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages[72].

Comme de nombreuses espèces d'animaux à sang froid, il est sensible, outre à la destruction de ses habitats, aux incendies de forêts, à de nombreux pesticides (insecticides neurotoxiques notamment) ; directement (mortalité par toxicité aiguë ou chronique), mais aussi indirectement (à la suite de la régression du nombre de ses proies).

La fragmentation écologique et anthropique de ses habitats est une possible cause de régression. On manque de données concernant, pour cette espèce, les impacts de la fragmentation des continuités écopaysagères dans les paysages continentaux, mais ce lézard a été utilisé en raison de sa faible capacité de dispersion dans l'eau pour l'étude des effets génétiques de l'insularisation naturelle d'une partie d'un ancien isthme qui s'est transformé en archipel en Grèce, et des variations génétiques qu'a subi ce taxon dans ce contexte[73].

Enfin le réchauffement climatique aurait aussi un effet délétère direct sur l'évolution des populations de lézards en général (donc aussi sur le Lézard des murailles), les températures inhabituellement élevées les incitant à rester trop longtemps à l'ombre, ce qui nuit à leur vitalité et à leur recherche de nourriture[74] [voir aussi la section "Écosystème" de l'article générique sur les lézards].

Actions de conservation

Par exemple en Picardie, on trouve des initiatives locales de restauration de son habitat préférentiel : préservation, restauration ou création de murs en pierres sèches exposés au soleil, limitation de l'utilisation de produits chimiques le long des voies ferrées, préservation ou création d'abris tels que tas de pierres[9].

Les travaux de restauration des vieux murs et des ruines, par exemple celle des châteaux, doivent tenir compte de la présence de cette espèce protégée, comme cela a été fait à Maastricht dans le cadre des travaux de restauration et consolidation d'une partie des fortifications (Prick & Kruyntjens, 1992)[72]. « Des actions d'information et de sensibilisation au patrimoine que représente l' "écosystème murs" sont indispensables, tant au niveau des propriétaires privés de sites occupés que des communes (cimetières notamment), ainsi qu' auprès de certaines catégories de touristes (grimpeurs en particulier) »[72].

Liste des sous-espèces et incertitude taxonomique

Selon Reptarium Reptile Database (22 janvier 2016)[75] :

- Podarcis muralis albanica (Bolkay, 1919)

- Podarcis muralis albiventris (Bonaparte, 1838) - statut incertain

- Podarcis muralis appenninica (Taddei, 1949) - statut incertain

- Podarcis muralis beccarii (Lanza, 1958) - statut incertain

- Podarcis muralis breviceps (Boulenger, 1905)

- Podarcis muralis brongniardii (Daudin, 1802)

- Podarcis muralis colosii (Taddei, 1949)

- Podarcis muralis elegans (Eimer, 1874) - statut incertain

- Podarcis muralis maculiventris (Werner, 1891)

- Podarcis muralis marcuccii (Lanza, 1956) - statut incertain

- Podarcis muralis muralis (Laurenti, 1768)

- Podarcis muralis nigriventris (Bonaparte, 1838)

- Podarcis muralis parkeri (Mertens, 1926) - statut incertain

- Podarcis muralis sammichelii (Lanza, 1976).

Vacher & Geniez[10] (2010) y ajoutaient :

- Podarcis muralis merremius (Risso, 1826)[7] - statut contesté.

« Sur les dix-huit sous-espèces anciennement reconnues, six sont actuellement validées :

- Trois sous-espèces italiennes

- Podarcis muralis brongniardii : nord-ouest de l’Espagne et Ouest de la France

- Podarcis muralis merremius : centre et nord-est de l’Espagne, midi de la France

- Podarcis muralis muralis : toute l’aire de répartition »[5].

Mais rappelons qu'il n'y a pas encore de consensus taxonomique, dans la communauté scientifique herpétologique, sur le nombre et la répartition des sous-espèces du Lézard des murailles[6]. D'autres sources indiquent ainsi que « seules deux sous-espèces sont présentes en France : merremius dans le sud-est et brongniardii partout ailleurs »[6]. Vincent Noël, pour sa part, confirme qu'en France « 2 taxas sont présents : P. muralis merremius dans l’est, et P. muralis brongniardii dans l’ouest, le centre et le nord. Toutefois, Uetz[Note 9] précise que la sous-espèce merremius est invalide aujourd’hui, mise en synonyme de brongniardii »[7]. Dans ce cas, seule la sous-espèce Podarcis muralis brongniardii du Lézard des murailles serait présente en France, cohabitant avec les autres espèces de lézards gris et verts. Mais ces sources ne se prononcent pas sur la présence de la sous-espèce commune de Podarcis muralis muralis.

En tout cas, et peut-être est-ce dû à la bigarrure infiniment variée, d'un individu à l'autre, de sa robe, « Podarcis muralis est une espèce complexe, la division en sous-espèce a longtemps fait débat et est encore discutée de nos jours »[7]. Ainsi Vacher & Geniez[10] (2010) retiennent seuls la sous-espèce merremius, et Uetz & Hallermann (2014) gardent seuls les sous-espèces albanica, beccarii, colosii, marcuccii, sammichelii. Ces deux listes ensemble conservent les sous-espèces breviceps, brongniardii, maculiventris, muralis muralis, et nigriventris[7].

Publications originales

.jpg.webp)

- Bolkay, 1919 : Additions to the Herpetology of the Western Baltic Peninsula. Mus Bosni i Herzegovini, vol. 31, p. 1-38.

- Bonaparte, 1838 : Amphibia Europaea - Ad Systema Nostrum Vertebratorum Ordinata. Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, vol. 2, no 2, p. 1-72.

- Boulenger, 1905 : A contribution to the knowledge of the varieties of the Wall-Lizard (Lacerta muralis) in western Europe and North Africa. Transactions of the Zoological Society of London, vol. 17, p. 351-420 (texte intégral).

- Daudin, 1802 : Histoire Naturelle, Générale et Particulière des Reptiles; ouvrage faisant suit à l'Histoire naturelle générale et particulière, composée par Leclerc de Buffon; et rédigee par C.S. Sonnini, membre de plusieurs sociétés savantes. vol. 3, F. Dufart, Paris, p. 1-452 (texte intégral).

- Eimer, 1874 : Zoologische Studien auf Capri II. Lacerta muralis coerulea - Ein Beitrag zur Darwin’schen Lehre. Leipzig, Wilhelm Engelmann, p. 1-68 (texte intégral).

- Lanza, 1956 : Contributo alla migliore conoscenza di alcune forme italiane di Lacerta muralis (Laurenti) e descrizione di una nuova razza dell Arcipelago Toscano. Monitore zoologico italiano, vol. 63, p. 259-284.

- Lanza, 1958 : Notizie su due popolazioni insulari di Lacerta muralis e sulla Vipera ursinii in Italia. Annali del Museo Civico di Storia Naturale « G. Doria », Genova, vol. 70, p. 305-322.

- Lanza, 1976 : On a new wall-lizard from Corsica, with notes on the Sanguinarie Islands. (Reptilia, Lacertidae). Natura Milano, vol. 67, no 3/4, p. 185-202.

- Laurenti, 1768 : Specimen medicum, exhibens synopsin reptilium emendatam cum experimentis circa venena et antidota reptilium austriacorum Vienna Joan Thomae p. 1-217 (texte intégral).

- Mertens, 1926 : Zwei neue Inselrassen der Gattung Lacerta. Zoologischer Anzeiger, vol. 68, p. 319-323 (texte intégral).

- Taddei, 1949 : Le Lacerte (Podarcis) delle Isole dell' Archipelgo Toscano. Monitore Zoologico Italiano, vol. 57, p. 12-34 (texte intégral).

- Taddei, 1949 : Le Lacerte (Archaeolacerte e Podarcis) dell’Italia peninsulare e delle Isole. Commentationes Pontificia Academia Scientarum, vol. 13, no 4, p. 197-274 (texte intégral).

- Werner, 1891 : Beiträge zur Kenntnis der Reptilien und Amphibien von Istrien und Dalmatien. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, vol. 41, p. 751-768 (texte intégral).

Voir aussi

Articles connexes

- Génériques : Lézard, Lacertidae, Podarcis, Lacerta, Iberolacerta.

- Autres lézards dits gris : Lézard catalan (Podarcis liolepis), Lézard vivipare (Zootoca vivipara), Lézard des Pyrénées (Iberolacerta bonnali).

- Autres lézards en France : Lézard vert occidental (Lacerta bilineata), Lézard ocellé (Timon lepidus), Lézard des souches (Lacerta agilis). Et en Corse : Lézard tyrrhénien (Podarcis tiliguerta), Lézard des ruines (Podarcis siculus).

Liens externes

- Ressources relatives au vivant :

- Global Biodiversity Information Facility

- TAXREF (INPN)

- (en) Animal Diversity Web

- (cs + en) BioLib

- (en) EPPO Global Database

- (en) EU-nomen

- (en) Fauna Europaea

- (mul + en) iNaturalist

- (en) Interim Register of Marine and Nonmarine Genera

- (cs) Nálezová databáze ochrany přírody

- (en) NBN Atlas

- (nl) NDFF Verspreidingsatlas

- (nl) Nederlands Soortenregister

- (en) The Reptile Database

- (en) Système d'information taxonomique intégré

- (en) Union internationale pour la conservation de la nature

- (en) Référence Animal Diversity Web : Podarcis muralis/pictures (consulté le )

- (en) Référence Catalogue of Life : Podarcis muralis (Laurenti, 1768) (consulté le )

- (en) Référence Fauna Europaea : Podarcis muralis (Laurenti, 1768) (consulté le )

- (fr) Référence INPN : Podarcis muralis (Laurenti, 1768) (TAXREF) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Podarcis muralis (Laurenti, 1768) (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Podarcis muralis (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence Reptarium Reptile Database : Podarcis muralis (Laurenti, 1768) (consulté le )

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023

- (en) Référence UICN : espèce Podarcis muralis (consulté le )

Notes et références

Notes

- Cette photo est datée du 6 mars 2010, ce qui atteste d'une fin précoce d'hibernation dans ce climat méditerranéen doux.

- L'écaille massétérique est celle qui porte et qui "verrouille" la base du puissant muscle manducateur le masséter.

- (le terme héliophilie est ici entre guillemets à l'anglaise, car il concerne normalement les végétaux ; son application à un animal est donc un emploi-limite imagé ou par extension)

- Pour approfondir les caractéristiques et conditions générales de locomotion du lézard, on pourra consulter l'article suivant : Daniel Goldman et David Hu, « Onduler pour avancer », Pour la Science n° 402, (lire en ligne, consulté le ). Pour la locomotion du lézard et des autres reptiles, voir : « La nature sous toutes ses formes / La locomotion chez les reptiles », sur Le jardin de Wolfe.com, (consulté le ), § 1. Pour distinguer la locomotion du lézard de celle des crocodiliens, voir : « La locomotion des crocodiliens », sur Crocoval.com, (consulté le ), § 1 La locomotion terrestre.

- (le lézard a en effet pour habitude de se prélasser au soleil, mais c'est pour des raisons métaboliques, car son organisme est à la fois ectotherme et poïkilotherme : il a donc besoin de la chaleur du soleil pour élever la température de son corps, emmagasiner de l'énergie afin d'atteindre son niveau maximum d'activité)

- Voir par exemple la note de la légende qui accompagne la photographie en 1914 de la « Maison du Lézard », une des demeures à Maillane du poète Frédéric Mistral, à l'article qui lui est consacré, section « biographie » .

- Le masculin lăcertus est aussi attesté chez Virgile dans le sens de « lézard », mais il est plus rare et plus ambigu que le féminin, car de sens second. Au sens premier lăcertus, surtout au pluriel lăcerti, signifie en effet plutôt « muscle(s) », et parfois « maquereau ». Source : Félix Gaffiot, Dictionnaire illustré latin français, Librairie Hachette, 1963 (rééd. de 1934), 1720 p., p. 880.

- Pour connaître l'histoire de la commune de Lagremuse et savoir comment elle lutta pour subsister, puis fusionna avec celle du village voisin Le Chaffaut, avant de devenir ce petit village fantôme, charmant mais sans vie, si ce n'est le peuple des lézards qui hante désormais ses vieilles pierres chauffées au soleil généreux de Haute Provence, consulter : Estoublon (pseudonyme), « Lagremuse, le village qui ne voulait pas mourir », sur Randomania plus.fr, (consulté le ).

- « Uetz » : il s'agit de la base de données déjà citée de Peter Uetz et Jakob Hallermann du Museum Zoologique de Hambourg, « The Reptile Database », sur reptile-database.reptarium.cz (consulté le ).

Références

- Reptarium Reptile Database, consulté lors d'une mise à jour du lien externe

- ces deux péninsules, aujourd'hui séparées par la mer Adriatique, étaient mieux connectées à travers la plaine du Pô pendant les périodes glaciaires où le niveau des mers était beaucoup plus bas, voir : « Le lézard des murailles », sur Quel est cet animal?.com, (consulté le ), § 2.

- (en) Michelle Douglass, « Non-native wall lizards quickly adapt to cooler climate » [« Le lézard des murailles non originaire s'est vite adapté à notre climat plus froid »], sur BBC Earth.com, (consulté le ).

- mūrālis : dans la graphie conseillée par Félix Gaffiot, Dictionnaire illustré latin français, Librairie Hachette, 1963 (rééd. de 1934), 1 720 (lire en ligne), p. 1 003.

- « Le lézard des murailles », sur Quel est cet animal?.com, (consulté le ).

- « le Lézard des murailles », sur Coronella.free.fr, Herpétofaune de France et d'ailleurs, (consulté le ).

- Vincent Noël, « Le Lézard des murailles, Podarcis muralis (suite) », sur Tiliqua (consulté le ).

- « Les lézards », sur Chasse-nature-Occitanie.fr (consulté le ), p. 2, "Le lézard des murailles".

- « Lézard des murailles », sur "Clicnat" : la faune sauvage en un clic pour tous les Picards, (consulté le ).

- Vacher et Geniez, Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse, Paris, Biotope, Mèze & Muséum national dʼHistoire naturelle, , 544 p. (ISBN 978-2-914817-49-3)

- Matz & Weber, 2002 : Guide des amphibiens et reptiles d'Europe Les Guides du naturaliste, Delachaux & Niestlé, p. 1-292.

- « Morphologie, organes des sens, reproduction et comportement alimentaire », sur Futura sciences planète.com (consulté le ).

- Jean-Marie Bouchard, « Le lézard des murailles (monographie) », sur Fondation "la main à la pâte.org, (consulté le ).

- Matthieu Berroneau, « Fiche technique sur l'identification des lézards "gris" d'Aquitaine », sur Faune aquitaine.org (CN052011) (consulté le ).

- « Les petits reptiles », sur hymenopterius.chez.com / "Le microcosme du Lomont (Franche-Comté)" (consulté le ), § "Les lézards".

- Pour développer cette comparaison entre les deux espèces de lézard, consulter la section "Confusions" de l'article consacré au Lézard catalan.

- Pascal Dubois, « Lézard des murailles (Podarcis muralis) et Lézard catalan (Podarcis liolepis) : aide à la détermination », (consulté le ).

- Philippe Geniez et Marc Cheylan, « Identification du Lézard catalan » (consulté le ).

- « Le lézard des murailles », sur Quel est cet animal?.com, (consulté le ), § 4 Nota Bene, et § "QUELQUES CRITÈRES POUR DISTINGUER PODARCIS MURALIS ET PODARCIS LIOLEPIS", à la fin..

- Voir notamment les photos en gros plan et légendées du paragraphe terminal "Identification par l'écaillure" de ces deux pages du même site : « le Lézard des murailles », sur Coronella.free.fr, Herpétofaune de France et d'ailleurs, (consulté le ), dernier §. Ainsi que : « le Lézard catalan », sur Coronella.free.fr, Herpétofaune de France et d'ailleurs, (consulté le ), dernier §.

- Voir notamment les schémas de disposition des écailles in : Jean-François Trape, Laurent Chirio et Sébastien Trape, Lézards, crocodiles et tortues : en Afrique occidentale et au Sahara, Marseille, IRD Éditions, Institut de recherche pour le développement, , 503 p. (ISBN 798-2-7099-1726-1 (édité erroné) et 978-2-7099-1726-1, lire en ligne), « Introduction à l’herpétofaune », "L’écaillure des lézards", page 27.

- Delphine Bossy, « La vue des serpents », sur Futura-sciences.com, (consulté le ), introduction.

- « Le lézard des murailles peut survivre à un gel partiel de son corps », sur Zoom Nature.fr, (consulté le ).

- Anne Thillaud, « Le lézard qui ne se les gèle jamais », Journal Libération, (lire en ligne, consulté le ).

- « La vague de froid a bloqué des alligators dans la glace... mais le dégel les a libérés », sur Rtbf.be, (consulté le ).

- « lézard », sur Encyclopédie Larousse.fr (consulté le ).

- « La locomotion des crocodiliens », sur Crocoval.com, (consulté le ), § 1 La locomotion terrestre.

- Pierre Clairambault, « Colonne vertébrale, membres, locomotion (reptiles/lézards) », sur Encyclopædia Universalis.fr (consulté le ).

- « La nature sous toutes ses formes / La locomotion chez les reptiles », sur Le jardin de Wolfe.com, (consulté le ), § 1.

- « Cri de lézard », sur Encyclopédie Larousse.fr (consulté le ).

- « Cri de lézard (Héloderme) », sur Encyclopédie Larousse.fr (consulté le ).

- « Office National des Forêts », sur http://www.onf.fr, (consulté le )

- « Les lézards », sur Chasse-nature-Occitanie.fr (consulté le ), p. 3, "Le lézard vert".

- (en) Persilian (trad. Lézards des murailles dans le jardin botanique de Bern (Suisse)), « Podarcis muralis in the botanical garden of Bern (Switzerland) », sur Commons, (consulté le ), § "description" de la photo, et commentaire.

- Patrick T. Gregory et K.W. Stewart, « Lézard », sur L'Encyclopédie canadienne, (consulté le ), § de conclusion.

- Ivan Ineich, Igor Doronin & Jean Lescure, « Vie et œuvre de l’Alsacien Louis Amédée Lantz (1886-1953), pionnier de l’herpétologie européenne », Bulletin de la Société Herpépétologique Française (2017), n° 162, , pp. 55-106 (lire en ligne, consulté le ).

- Paul Asman et Jill Lenoble, « Parthénogenèse : des lézards qui se reproduisent tout seuls : diaporama - La reproduction des animaux en 14 drôles de pratiques », sur Futura Sciences.com (consulté le ).

- « Le lézard des murailles », sur Quel est cet animal?.com, (consulté le ), voir les commentaires et témoignages à la fin de l'article.

- Voir l'entrée sur le Wiktionnaire.

- Jean Giono, Le grand troupeau, Gallimard, coll. « Folio », 1931 (rééd. poche 1972), 256 p. (ISBN 978-2070367603 et 2070367606), page 208. Cité dans : « Lézard, lexicographie », sur CNRTL.fr, (consulté le ).

- Nicolas Vansteene, « Musaraigne », sur Dinosoria.com, (consulté le ), § La musaraigne : un appétit insatiable.

- (en) From Lankester’s Treatise on Zoology, after Marceau (trad. Source : Traité de Zoologie de Lankester, d'après Marceau), Haemosporidia, vol. 12, Encyclopædia Britannica (11ème édition), , p. 811, figure 7. Cité dans : Bob Burkhardt, « Haemosporidia - Karyolysus lacertarum in the blood-corpuscles of Lacerta muralis », sur Wikimedia Commons, (consulté le ), § Description et § Historique du fichier.

- Nom vernaculaire français d'après Dictionary of Common (Vernacular) Names sur Nomen.at

- Meyer C., ed. sc., 2009, Dictionnaire des Sciences Animales. consulter en ligne. Montpellier, France, Cirad.

- Voir cette espèce sur le site Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

- Voir cette espèce sur le site idRef

- « dicod'Òc - Lou Tresor dóu Felibrige » [« Dictionnaire occitan - Le Trésor du Félibrige »], sur Lo Congrès.org, (consulté le ), § LAGRAMUSO.

- « dicod'Òc - Lou Tresor dóu Felibrige » [« Dictionnaire occitan - Le Trésor du Félibrige »], sur Lo Congrès.org, (consulté le ).

- (fr + oc) « dicod'Òc » [« Dictionnaire occitan »], sur Lo Congrès.org, (consulté le ).

- « Dictionnaire en ligne Provençal-Français-Provençal (graphie mistralienne) », sur freelang.com, (consulté le ), lézard (7 résultats).

- « dicod'Òc - Lou Tresor dóu Felibrige 2 », sur Lo Congrès.org (consulté le ).

- Pierre Dominique Testa, association "l'Espai Miejournau", « lézard », sur Lexique Provencal.com (consulté le ).

- « dicod'Òc - Lou Tresor dóu Felibrige 3 », sur Lo Congrès.org (consulté le ).

- Visite virtuelle du village de Lagremuse, anciennement La Gramuse, ici : Nicoulina (pseudonyme), « Lagremuse, village perché abandonné », sur Randomania.fr, (consulté le ).

- Robert Geuljans, « Lagramuso, larmuse », sur etymologie-occitane.fr, Dictionnaire étymologique de la Langue d'Oc, (consulté le ).

- (oc-provenc + fr) Frédéric Mistral (trad. par Mistral lui-même), Mirèio : texte provençal-français, Marcel Petit éditeur, coll. « Culture provençale et méridionale », 1980 (réédition en fac-simile) (ISBN 84-499-1411-6 et 84-499-1412-4, lire en ligne), pp. 78-79, Chant II, vers 433.

- (oc-provenc + fr) Frédéric Mistral (trad. par Mistral lui-même), Mirèio : texte provençal-français, Marcel Petit éditeur, coll. « Culture provençale et méridionale », 1980 (réédition en fac-simile) (ISBN 84-499-1411-6 et 84-499-1412-4, lire en ligne), pp. 260-261, Chant VII, vers 106. Le passage est cité dans : « dicod'Òc - Lou Tresor dóu Felibrige » [« Dictionnaire occitan - Le Trésor du Félibrige »], sur Lo Congrès.org, (consulté le ), § LAGRAMUSO.

- Par exemple dans La grande barrière, Jean Giono, 15e texte du recueil de nouvelles : Solitude de la pitié, Gallimard, coll. « poche Folio », 1973 (rééd. de 1932), 190 p. (ISBN 978-2070363308 et 2070363309, présentation en ligne, lire en ligne), p. 160.

- Par exemple dans l'édition de poche suivante, illustrée par Sempé : Marcel Pagnol, La Gloire de mon père : Souvenirs d'enfance tome I, Éditions de Fallois ; Student édition, , 240 p. (ISBN 978-2877065078 et 2877065073). Il faut savoir que le propre manuscrit de Pagnol a aussi été édité : Marcel Pagnol, La gloire de mon père : Manuscrit, Éditions des Saints Pères, , 304 p. (ISBN 979-1095457411).

- (it) Giovanni Battista Soleri, « Denominazioni dialettali della lucertola in Liguria. » [« Appellations dialectales du lézard en Ligurie. »] [PDF], sur Onomasiology Online 3, (consulté le ).

- Survivances du patois savoyard de Gaston Tuaillon

- Mathieu Avanzi, « Survivances des parlers francoprovençaux en français, épisode 1: les animaux », sur Français de nos régions.com, (consulté le ).

- Dictionnaire des Patois du Dauphiné

- « lézard », sur L'Occitan de Comunicason, diccionari panoccitan.org, (consulté le ).

- Estoublon (pseudonyme), « Lagremuse, village abandonné », sur geocaching.com, (consulté le ).

- Robert Geuljans, « Rapièta "lézard gris" », sur etymologie-occitane.fr, (consulté le ).

- Voir notamment la page de cette association ici : « Las Sinsolos », sur Face Book (consulté le ).

- Frédéric Mistral, Calendau, pouèmo nouvèu / Frederi Mistral ; traduction française en regard ; portrait de l'auteur dessiné par Hebert ; gravé sur acier par Gaillard, (lire en ligne).

- « Expression "pas de lézard" », sur lintern@ute.fr (consulté le ), § Origine.

- Pierre Merle, Le Dico de l'argot fin de siècle, Seuil, , 432 p. (ISBN 978-2020227896 et 2020227894). Cité dans : « y'a pas de lézard ! », sur Expressio.fr (consulté le ).

- Voir l'article lézard du Wiktionnaire (§ étymologie, et sens 3). Voir aussi : « y'a pas de lézard ! », sur Expressio.fr (consulté le ).

- Danie, « Le lézard des murailles, une espèce protégée », sur fermadour.com, "le bonheur est éphémère", (consulté le ).

- Hurston, Voith, Bonanno, Foufopoulos, Pafilis, Valakos & Anthony, 2009 : Effects of fragmentation on genetic diversity in island populations of the Aegean wall lizard Podarcis erhardii (Lacertidae, Reptilia). Molecular Phylogenetics and Evolution, vol. 52, no 2, p. 395-405 (Résumé).

- (en) Barry Sinervo & al, « Erosion of Lizard Diversity by Climate Change and Altered Thermal Niches » [« Érosion de la biodiversité du Lézard due au changement climatique et à l'altération thermique de ses niches écologiques »], Science, vol. 328, no 5980, , p. 894 - 899

- Reptarium Reptile Database, consulté le 22 janvier 2016