Arcangues

Arcangues est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine, limitrophe de deux communes qui jouissent d’une ouverture sur l’océan Atlantique, Biarritz et Anglet, qui a conservé un profil rural et un habitat clairsemé, dans un relief vallonné.

Riche de quelques traces du passage de l’Homme au Paléolithique, elle apparaît au Moyen Âge dès le XIe siècle. Son histoire est intimement liée à celle des seigneurs de la famille d’Arcangues, qui ont assuré les plus hautes charges régionales de 1540 à 1749 sans discontinuité. Village du Labourd à proximité immédiate de Bayonne, il pâtit des excès des occupations à répétition visant au siège et à la prise de la ville portuaire par les Espagnols. En 1813 et 1814, Arcangues est le théâtre de combats violents entre les troupes françaises et celles de la coalition espagnole et anglo-portugaise menée par Arthur Wellesley, duc de Wellington. Le XXe siècle voit la famille Arcangues reprendre en main les destinées du village et l'écharpe tricolore sera portée pendant plus d'un demi-siècle par un représentant de la famille, de laquelle se distinguent Pierre et son fils Guy (1924-2004), tous deux hommes de lettres.

Le patrimoine de la commune est fortement marqué par cet engagement familial, ne serait-ce que par la couleur qu'a promue Pierre d'Arcangues et qui, ornant les boiseries extérieures de nombreux édifices du village, porte désormais le nom de bleu d'Arcangues. Comme souvent au Pays basque, le centre est construit autour du triptyque église - fronton - mairie, l'église étant entourée d'un cimetière caractérisé par une collection de stèles discoïdales de tout le Pays basque français, qui domine le golf et l'arrière-pays basque. Le territoire communal recouvre une partie de la réserve naturelle régionale d’Errota Handia et l'étang de Chourroumillas, deux espaces naturels qui recèlent une faune et une flore gérées par le conservatoire d'Aquitaine.

Luis Mariano, ténor basque-espagnol, est enterré à Arcangues, village dont il était citoyen d'honneur et où il a séjourné à de nombreuses reprises à partir de 1961.

Géographie

Localisation

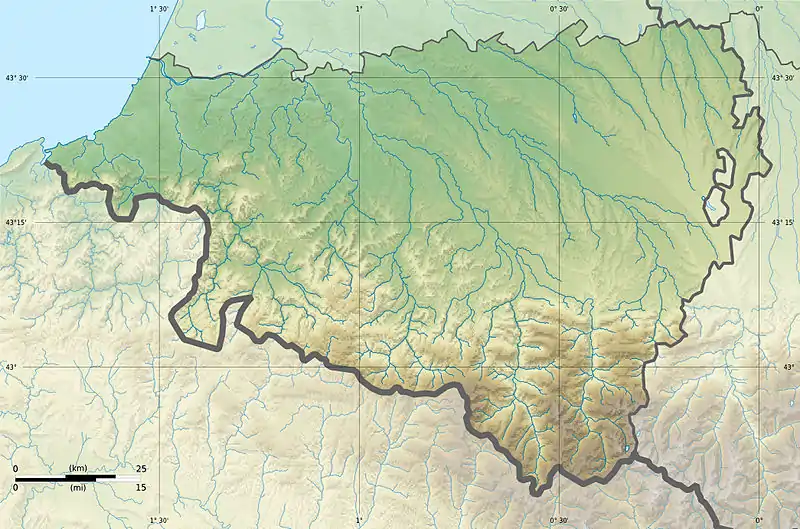

La commune fait partie de la province basque du Labourd.

Arcangues est située à l'extrême ouest du département des Pyrénées-Atlantiques et donc au sud-ouest du territoire français, à peu de distance de l'océan Atlantique et à 21 km au nord de l'Espagne[Note 1]. Elle a offert au futur duc de Wellington un point de vue unique sur Bayonne, Saint-Pierre-d'Irube et la vallée de la Nive, durant les combats de 1813[HL 1].

Communes limitrophes

Les communes limitrophes sont Bassussarry, Ahetze, Anglet, Arbonne, Biarritz, Saint-Pée-sur-Nivelle et Ustaritz.

En termes de géographie politique, Arcangues fait partie de la province basque du Labourd ; et en termes de géographie urbaine elle fait partie de l'unité urbaine de Bayonne au sein de l'aire urbaine du même nom.

Géologie et relief

La superficie de la commune est de 1 747 hectares ; son altitude varie entre 4 et 140 mètres[2]. Le territoire communal offre une physionomie vallonnée et boisée. Si la place du village est sur un plateau situé à 75 mètres d'altitude, elle domine au sud le vallon de l'église dont le fond, à moins de 200 mètres de distance, n'est qu'à une altitude de 25 mètres. Les zones les plus élevées, s'élevant à une altitude supérieure à 100 mètres, sont situées au sud, près de la limite du territoire avec Saint-Pée-sur-Nivelle, et à l'est, au lieu-dit Sainte-Barbe, sur celle avec Ustaritz[JE 1].

Le sud d'une ligne Bidart - Bassussarry - Villefranque se caractérise par des formations du Crétacé supérieur, parsemées de pointements du Trias[3]. Ces formations géologiques s'appliquent donc au sous-sol d'Arcangues, avec le faciès classique du Danien, composé de calcaires fins, blancs ou rose saumon. Ablaintz, lieudit d'Arcangues situé sur l'axe central du territoire, à 2 km au sud à vol d'oiseau de la place centrale, a donné son nom à un calcaire du Cénomanien supérieur. Ces bancs de calcaires bleu-noir qui affleurent entre Arcangues et Arbonne, séparés par des feuillets schisteux noirâtres, recèlent une microfaune fossile abondante qui est caractéristique du Cénomanien, tels des débris de mollusques, échinodermes (Echinodermata) et ectoproctes (Ectoprocta), ainsi que des orbitolines (Orbitolina). Le gisement possède une puissance potentielle de 350 mètres[Note 2], et a justifié l'ouverture d'une carrière située au sud du village[3]. Le sous-sol des collines du sud-est de la localité est constitué de flysch indifférencié. Enfin, à l'est du village, s'étalent des lentilles minces de Trias inférieur, appelé également grès bigarré. Fait rare en Pays basque français, des roches éruptives (Épisyénites) ont été trouvées à 200 mètres au nord de la carrière d'Ablaintz, formant un filon de 650 mètres sur 100 mètres[3].

Hydrographie

Arcangues est située dans le bassin versant de l'Uhabia, petit fleuve côtier qui rejoint l'océan Atlantique à Bidart[4]. Il pénètre sur le territoire communal sous le nom de ruisseau Apalaga (Apalaga erreka), en provenance de Saint-Pée-sur-Nivelle, par l'extrême sud-est. Il prend ensuite le nom de ruisseau d'Alots (Alotz erreka) et alimente le moulin éponyme. Il rejoint Arbonne, à l'ouest, au sud du vallon de l'église[JE 1]. L'Uhabia est alimenté, à son entrée sur la commune d'Arbonne, par un tributaire gauche, le ruisseau d'Hirigoin (ou Barrandiko erreka[5]), qui, à l'intérieur des terres d'Arcangues, longe la frontière avec Arbonne depuis le sud de la localité. Le ruisseau d'Argelos (ou Argelous), lui-même rejoint sur la commune par le ruisseau de Harrieta, est un autre affluent de l'Uhabia, qui prend sa source à l'extrême est du quartier de la Chapelle. Un affluent de la Nive, le ruisseau d'Urdaintz, arrose également les terres d'Arcangues sous le nom de ruisseau de Barbera[6].

Climat

La station météorologique la plus proche est celle de Biarritz - Anglet[7].

Le climat d'Arcangues est relativement semblable à celui de sa voisine directe Biarritz, décrit ci-dessous, avec des précipitations assez importantes ; le climat océanique est dû à la proximité de l'océan Atlantique. La moyenne des températures en hiver se situe aux alentours de 8 °C et avoisine les 20 °C en été. La température la plus basse relevée a été -12,7 °C le 16 janvier 1985, et la plus élevée, 40,6 °C le 4 août 2003[Note 3] - [8]. Les pluies sur les côtes basques sont rarement persistantes, excepté durant les tempêtes hivernales. Elles se manifestent souvent sous forme d'averses orageuses intenses et de courte durée.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 4,8 | 5 | 7 | 8,5 | 11,6 | 14,6 | 16,7 | 17 | 14,5 | 11,9 | 7,7 | 5,5 | 9,9 |

| Température moyenne (°C) | 8,1 | 9 | 10 | 11,7 | 14,6 | 17,3 | 19,8 | 19,9 | 18,6 | 15,6 | 11 | 8,5 | 13,7 |

| Température maximale moyenne (°C) | 12 | 12,8 | 15 | 16,2 | 19,6 | 22,1 | 24,1 | 24,7 | 23,2 | 20 | 15,1 | 12,5 | 17,4 |

| Record de froid (°C) | −12,7 | −11,5 | −7,2 | −1,3 | 3,3 | 5,3 | 9,2 | 8,6 | 5,3 | 0,8 | −5,7 | −8,5 | −12,7 |

| Record de chaleur (°C) | 23,4 | 28,9 | 29,7 | 28,6 | 34,8 | 38,7 | 39,8 | 37,3 | 37 | 32,2 | 26,1 | 25,1 | 39,8 |

| Précipitations (mm) | 143,2 | 122,7 | 121,7 | 132,9 | 121 | 90,9 | 65,1 | 102,3 | 124,6 | 135,7 | 174,2 | 148,7 | 1 482,9 |

« Infoclimat », sur infoclimat.fr et « Météo France », sur france.meteofrance.com, consultés le 12 novembre 2014.

Infrastructure routière

.jpg.webp)

L'autoroute A63 (section Landes - Biriatou), traverse le nord du territoire d'Arcangues qu'il dessert à partir du péage de La Négresse, partie de Biarritz qui amène directement à la localité, par le quartier du Chapelet, en suivant la route départementale D254. Sitôt enjambée l'autoroute, la D254 croise la D754 qui permet de rejoindre Anglet, au lieu-dit Les-Trois-Croix, en limite de territoire. La D254 rencontre ensuite la D3 en provenance de Bassussarry et s'achève à ce point. Celle-ci mène jusqu'au centre du village, entre le château et la Place, à un rond-point arborant une Vierge en majesté du XIVe siècle, qui voit la naissance de la D755, appelée également route de Saint-Pée. Cette dernière rencontre la D255 en provenance d'Arbonne, avant de quitter le territoire communal. L'est de la commune est également traversé par la D932, qui joint Bayonne à Cambo-les-Bains[6].

Réseau interurbain de transport en commun

La commune est desservie par la ligne 815 du réseau de car Transports 64, géré par le conseil général[9] - [M 1]. Ce réseau assure, en outre et au 12 novembre 2014, le ramassage scolaire à partir de huit stations sur le territoire communal[10].

Transport ferroviaire

La gare la plus proche est celle de Biarritz, dans le quartier de La Négresse, à 3 km du centre d'Arcangues ; elle est desservie par des TGV, des TER et des Intercités et se situe sur la ligne de Bordeaux-Saint-Jean à Irun entre les gares ouvertes de Bayonne et de Guéthary.

La gare de Villefranque, à 6 km du centre, est située sur la ligne Bayonne - Saint-Jean-Pied-de-Port, entre les gares de Bayonne et d'Ustaritz.

Transport aérien

Arcangues, voisine immédiate de Biarritz, profite de la desserte assurée par l'aéroport de Biarritz-Bayonne-Anglet (code IATA : BIQ • code OACI : LFBZ), qui se situe à 7 km du centre du bourg[11]. Le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Biarritz-Bayonne-Anglet, qui comprend la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays basque, l'agglomération Côte Basque-Adour, les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes ainsi que la commune de Saint-Jean-de-Luz, assure la gestion de l’aéroport. Celui-ci a accueilli près de 1 100 000 passagers en 2013[12]. Il assure de façon régulière des liaisons avec Paris-Orly, Paris-CDG, Lyon, Nice, Genève et Londres Stansted et a offert, de mars à octobre 2014, des liaisons avec, entre autres, Marseille, Strasbourg, Lille, Charleroi-Bruxelles-Sud, Dublin, Stockholm-Skavsta et Stockholm-Arlanda, Londres, Copenhague, Oslo et Helsinki. Les compagnies desservant l’aéroport sont, au 1er novembre 2014, Air France, Etihad Regional, EasyJet, Finnair, Hop !, Ryanair, SAS, Twin Jet et Volotea[13].

Urbanisme

Typologie

Arcangues est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [14] - [15] - [16]. Elle appartient à l'unité urbaine de Bayonne (partie française), une agglomération internationale regroupant 30 communes[17] et 251 520 habitants en 2017, dont elle est la banlieue[18] - [19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Bayonne (partie française), dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 56 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[20] - [21].

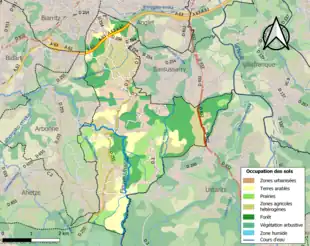

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (50,8 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (61,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (28 %), zones agricoles hétérogènes (21,2 %), zones urbanisées (17,8 %), terres arables (15,3 %), prairies (14,3 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (3,4 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Morphologie urbaine

.jpg.webp)

Il s’agit, selon le géographe Roger Brunet, d’une commune résidentielle, à l’habitat très clairsemé. 372 ha sur les 1 747 du territoire communal sont occupés par des bois[23].

Le centre d'Arcangues, nommé traditionnellement la Place, est construit autour du triptyque basque classique, mairie - fronton - église entourée du cimetière, dans un ensemble rendu piétonnier par l'aménagement d'un parking à l'entrée de la partie ancienne du village. On y trouve de plus la salle des fêtes, l'école et l'office de tourisme. L'ensemble possède un accès immédiat aux pelouses du golf[HL 2]. Il a reçu le label « village de charme » et « de caractère »[23].

Au nord du territoire, au contact avec Biarritz à l'ouest et Anglet au nord, s'étend le quartier de Chapelet. Passé l'autoroute en se dirigeant vers le sud, commence la Chapelle (ou Kapera en basque), traversée par le ruisseau d'Argelous. On parvient ensuite au château des marquis d'Arcangues et au bourg ancien, de part et d'autre d'un rond-point, auquel succède le vallon de l'église, orienté d'ouest en est. Trois quartiers se partagent la partie centrale du territoire, successivement d'ouest en est, c'est-à-dire d'Arbonne à Ustaritz : Alotz, avec le ruisseau éponyme, Dornariette (ou Dornadieta en basque), et enfin Sainte-Barbe (Zanzenekotz). Le nord de ce dernier quartier partage avec Bassussarry le bois de Berriotz[JE 1].

Logement

Parmi les logements étudiés par l’Insee en 2009, 78,8 % étaient des résidences principales, 17,0 % des résidences secondaires et 4,3 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 73,6 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 25,4 % des appartements[Insee 1]. La proportion des résidences principales, propriétés de leurs occupants était de 78,9 %, en hausse par rapport à 1999 (74,1 %). La part de logements HLM loués vides était de 2,4 % contre 0,0 %, leur nombre étant en forte augmentation, 31 contre 0[Insee 2].

Les volets de la maison basque, pleins en bois à barre, sont peints de la même couleur que les autres pièces de bois des façades ou de la charpente. Ils sont en général d’un rouge assez foncé dit rouge basque. On trouve également, à partir du XIXe siècle un bleu très foncé, sorte de bleu de Prusse, ou un vert « profond » également foncé, et parfois un gris très clair[24] - [25]. À Arcangues, le marquis Pierre d’Arcangues a introduit un bleu plus clair, qui a conservé la dénomination de bleu d'Arcangues[M 2]. Les boiseries extérieures de la mairie en sont un bel exemple.

Projets d'aménagement

Le plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur a été annulé le 18 décembre 2012. De ce fait, selon l’article L.123-19 du Code de l’urbanisme qui autorise la révision d’un plan d'occupation des sols (POS) en cas d’annulation contentieuse d’un PLU dans la mesure où les évolutions ne portent pas atteinte à son économie générale, le POS du 15 novembre 2001 redevient d’actualité sous une forme qui peut être révisée[M 3]. Par décision du conseil municipal, cette révision sera soumise à l’assistance technique et administrative du service d'urbanisme intercommunal de l’agence publique de gestion locale[M 4].

Risques naturels

Arcangues fait partie de la zone inondable de la Nive, aux côtés des communes de Bassussarry, Cambo-les-Bains, Halsou, Jatxou, Larressore, Ustaritz et Villefranque. L'atlas de zone inondable correspondant a été diffusé le 1er janvier 2002[26].

L'arrêté du 15 mai 2008, portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, inclut Arcangues au titre de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de à [27]. Des inondations et coulées de boue ont eu lieu en juin 1992, justifiant un arrêté de catastrophe naturelle en date du 6 novembre 1992, ainsi qu’en mai 2007 (arrêté du 12 juin 2007) et en janvier 2009 (arrêté du 28 janvier 2009). Enfin, outre la tempête de novembre 1982, la commune a été affectée par des inondations et des chocs liés à l'action des vagues par deux fois au cours des dernières années, en décembre 1999 et en janvier 2009[28].

La localité est située dans une zone de sismicité modérée de niveau 3 sur une échelle de 1 à 5[29].

Toponymie

Le toponyme Arcangues et son équivalent basque actuel Arrangoitze ont suivi des évolutions parallèles, même si les transcriptions anciennes de la forme basque sont rares[JE 2].

Les formes modernes connues d'Arrangoitze se retrouvent dans quelques dictons, auprès des villages voisins[JE 3]. Ainsi Pierre Bidart cite-t-il « Basa jauna, Arrangoitzeko : homme d’Arcangues, homme sauvage » et « Dena makila, Arrangoitzeko : homme d’Arcangues, tout en bâton »[30]. Cette forme est confirmée par Pierre Lhande en 1926[31]. Du XIXe siècle ou du début du XXe siècle, nous sont parvenues quelques variantes, telles Arrangoize, mentionnée par Resurreccion Maria de Azkue en 1905[32], Arkangoiz, cité par Pierre Haristoy[33], et Arcangos employée en basque par le poète Jean-Martin Hiribarren en 1853[34].

En ce qui concerne la graphie française actuelle, les formes suivantes ont été rapportées par Paul Raymond dans son Dictionnaire topographique Béarn-Pays basque[35] : Archagos, Arcangos et Archangos (respectivement XIIe siècle, 1255 et XIIIe siècle, cartulaire de Bayonne[36]), Argangois et Argangos (1302 pour ces deux références, chapitre de Bayonne[37]), Saint-Jean-Baptiste d'Arcangos (1685 collations du diocèse de Bayonne[38]). La graphie Arcangos est, selon Jean-Baptiste Orpustan, également mentionnée en 1249[39], à laquelle Hubert Lamant-Duhart ajoute les années 1512, 1516 et 1517[HL 3]. Enfin, les minutes notariales ont conservé les formes Arcangos en 1637, 1642, 1646 et 1651, Arcangous en 1666, 1682, et enfin Arcangues à partir de 1711[40].

L’étude des anthroponymes est également riche en informations. Le Livre d’or de Bayonne ou cartulaire de Bayonne, ouvrage de l’abbé Jean Bidache publié en 1896, qui consiste en une sélection de textes sur une période qui s’étale du Xe siècle au XIVe siècle, permet de relever entre 1150 et 1170 Aner d’Archangos, S. de Archangos, Arbela d’Arcangos et Martin d’Arcangos[HL 4]. Les archives de Bayonne, regroupées en deux recueils, l’un nommé Registres gascons, et l’autre Registres français, sont également des sources intéressantes. Dans les Registres gascons, il est fait mention en 1578 de Sancin de Arangois et en septembre de la même année, de Sancin Darcangois, alors que les Registres français, mentionnant des actes de 1587, parlent Darcangues et de Sancin Darcangos[HL 5].

| Initiales | romanes ARK | basques ARR | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Finales | typiques GOS/(GOZ) |

influencées¹ GOIS/(GOIZ) |

françaises GUES |

|||

| Archagos | ||||||

| Arcangos/Archangos | ||||||

| Arcangos | Arcangois | |||||

| Arcangos | ||||||

| Arcangos | ||||||

| 1578 | D’Arcangois² | de Arangois² | ||||

| 1587 | Darcangos² | Darcangues | Arrangoritz | |||

| Arcangos/Arcangous | Darcangues | Arrangoritz | ||||

| Arcangues | ||||||

| Arkaingoz³ | Arkangoiz | Arcangues | Arrangoize | |||

| Arcangues | Arrangoitze | |||||

| Source : ouvrage collectif, sous la direction de Hubert Lamant-Duhart, Arcangues, Ekaina, [JE 4].

1580 marque le début de l’emploi du français dans les registres de Bayonne. ¹ Influencées par la forme basque ; emploi très occasionnel. | ||||||

L’étymologie du terme basque divise les linguistes. Jean-Baptiste Orpustan propose un alliage des mots basques ar-gain, « hauteur rocheuse », et -goiz, « position ouverte vers l'est », ce qui amènerait à la formule complexe « hauteur rocheuse vers l'est »[39]. De son côté, Jean Espilondo bâtit sa proposition sur la base Ar(kh)angozea en la décomposant en Ar(kh)an⁵ + go(i)⁴ + (t)z³ + e² + a¹ et en s’appuyant sur une structure grammaticale et lexicale classique qui fournit La¹ (maison ou foyer) du² (site) en³ crête⁴ des vallons⁵[JE 5].

La loi du 4 mars 1790[41], qui détermine un nouveau paysage administratif de la France en créant des départements et des districts, décide de la naissance du département des Basses-Pyrénées en réunissant le Béarn, les terres gasconnes de Bayonne et de Bidache, et les trois provinces basques françaises. Pour ces dernières, trois districts sont créés : Mauléon, Saint-Palais et Ustaritz, qui remplace le bailliage du Labourd. Le siège d'Ustaritz est transféré presque immédiatement à Bayonne. Son Directoire incite un grand nombre de municipalités à adopter de nouveaux noms conformes à l'esprit de la Révolution. Ainsi Arcangues s'appelle Constante du 25 janvier 1794 au 15 mars 1795, dans une commune comprenant également Arbonne et Bassussarry[42].

Le nom des habitants est Arcanguais[43] - [44] (ou Arrangoiztar[45] en basque).

Quelques maisons fortes ont laissé une trace dans la toponymie moderne, telle Ablaintz, mentionnée dès 1083, qui apparaît sous la forme Naubeis en 1149, ou Naubeys, forme gasconisée de Nalbaitz[46]. De même Berriotz (« lieu de défrichements ou essart ») est citée par le cartulaire de Bayonne en 1256 (« mediatatem trium partium decimationis de Berriots ») puis en 1311[HL 6] - [Note 6]. Enfin la maison forte Gaztelur, aujourd’hui Gastelhur[6], apparaît en 1401, puis en 1517 dans les délibérations du corps de ville de Bayonne (Registres gascons)[46], Gastelur en 1764 dans les collations du diocèse de Bayonne[38], et enfin Gastellur en 1863 dans le dictionnaire topographique Béarn-Pays basque[35].

Ce dictionnaire est assez disert sur les lieux-dits, fermes et autres toponymes de la commune au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. On y trouve Abots, l’hydronyme Alotz, orthographié Alots — affluent de l’Uhabia qui a laissé son nom au Moulin d’Alotz — le hameau de La Chapelle, Chourroumilatch (aujourd’hui Chourroumillatché[6]) qui désignait un moulin, Dornadiette (l’actuel Dornarieta[6]), la ferme Jauréguia, et enfin le bois Othéçarra qui pourrait être l’Othe Zahar actuel.

Histoire

Préhistoire

De même que des recherches menées dans des communes proches d’Arbonne ont révélé le passage ou la station de l’homme préhistorique — Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart ou bien Saint-Pierre-d'Irube[Note 7] —, des fouilles ont permis d’identifier une activité humaine au Paléolithique moyen et supérieur, qui ont conduit la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Aquitaine à publier un arrêté préfectoral de zonage archéologique en date du 28 décembre 2009[47]. Celui-ci inclut plusieurs sites, tel celui de Berriotz[48], ainsi que ceux désignés sous les noms de cotes 54, 66, 71 et 76[49] - [50] - [51].

Antiquité

Les Tarbelles (Tarbelli en latin), l’un des neuf peuples de la Novempopulanie et peuple aquitain (proto-basque) dont le territoire était centré sur Aquae Tarbellicae (Dax) tout en s’étendant au Labourd et à la Basse-Navarre, ont habité sous l’occupation romaine la zone où se trouve aujourd’hui Arcangues[52] - [53]. Dès le début du Ier millénaire Arbonne, voisine immédiate d’Arcangues, se trouvait, selon l'Itinéraire d'Antonin, sur la voie romaine secondaire, dite du bord de mer, reliant Oiasso (Irun) à Guéthary, puis Lapurdum (Bayonne)[54].

Moyen Âge

La présence des maisons fortes, telles celles déjà mentionnées dans la section relative à la toponymie, est attestée à Arcangues depuis le XIe siècle. La première mention d’un seigneur d'Arcangues date du XIIe siècle, Sanche d'Arcangues étant cité comme témoin ou caution de transactions immobilières entre 1150 et 1170, dans le Livre d’or de Bayonne (feuillet 12)[HL 6].

Les routiers castillans qui, en 1438 (dernière partie de la guerre de Cent Ans), tentent de s’emparer de Bayonne, pillent, brûlent et massacrent les villages et les populations du Labourd, et les maisons fortes d’Arcangues subissent les assauts des pillards[HL 7]. En 1447, les routiers de Pierre de Haïtze dévastent, à leur tour, Arcangues et ses moulins[HL 7].

Temps modernes

Le début du XVIe siècle en Labourd est marqué par l'apparition de la peste. La lecture des Registres gascons permet de suivre son expansion[55]. Le 8 février 1517, la peste est signalée à Arcangues, ayant son foyer dans la maison Gastellur[56].

En 1523, les Espagnols s’avancent à nouveau vers Bayonne et dévastent les campagnes environnantes[HL 8], qui seront une nouvelle fois mises à rude épreuve lors des guerres de religion, les troupes de Jeanne d'Albret s’approchant de Bayonne.

Lorsqu’éclate la guerre de Trente Ans en 1635, Bayonne est à nouveau menacée par les troupes espagnoles. Celles-ci franchissent la Bidassoa le 18 octobre 1636 et s’emparent d’Ascain, Béhobie, Biriatou, Ciboure, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz et Urrugne, en deux jours. Bloquées par l’hiver, elles se retranchent à Ciboure, mais les populations des villages établis entre la Nivelle et Bayonne désertent en masse leurs habitations. C’est le cas d’Arcangues, mais aussi d’Arbonne, d’Ahetze et de Bassussarry[HL 9]. D’octobre 1636 à octobre 1637, les armées espagnoles occupent le Labourd et investissent les villages entre Nive et Nivelle, dont Arcangues. Laurent d’Arcangues fait partie, le 23 novembre 1637, de la délégation de témoins qui est reçue par Pierre de Lespès, conseiller du roi en la sénéchaussée des Lannes, et qui déclare :

« […] de plus, dans les autres paroisses du pays de Labourd et circonvoisines de la frontière comme Guétari, Bidart, Biarritz, Saint-Pée d’Ibarron, Sare, Ainhoa, Arbonne, Ahetze, Souraïde, Espelette, Itxassou, Cambo, Larressorre, Ustaritz, Arcangues et Bassussarry, les habitants s’étant alarmés par l’approche de l’armée ennemie, abandonnèrent en partie leurs maisons et biens et perdirent des fruits cueillis et à cueillir, comme la pomme, le millet et le froment d’inde […][HL 10]. »

En 1656, la décision de Salvat de Gamboa d’Urtubie de se faire nommer bailli d’épée du Labourd, en lieu et place de Léonard de Caupenne, âgé de 17 ans, tout juste héritier de Jean de Caupenne, seigneur de Saint-Pée, déclenche une guerre civile. Martin de Chourio (noté Xurio en basque), notaire à Ascain et syndic général nommé par le biltzar du Labourd, prend la tête des partisans de la maison de Saint-Pée et s’oppose à Jean d’Arcangues, procureur du roi au bailliage du Labourd, qui soutient la maison d’Urtubie. Chourio prend le château d’Arcangues et le met à sac, en représailles à sa destitution décidée par le procureur du roi. Il entraîne alors une armée de 3 000 hommes en une véritable guerre fratricide, qui ne cesse qu’un an plus tard avec le décès naturel de l’insurgé à Ascain[57]. L'intervention de Louis XIV, lors de son mariage à Saint-Jean-de-Luz en 1660, en faveur d’Urtubie, met fin à la succession héréditaire de la charge de bailli dans les maisons de Saint-Pée et d’Arbonne, par une ordonnance rendue le 3 juin de la même année[HL 11].

La charge de procureur du roi appartient à la famille d'Arcangues dès le XVIIe siècle. Ainsi Laurent, seigneur et patron d'Arcangues, de Curutcheta et d'Elissagaray, est procureur du roi au bailliage du Labourd de 1614 à 1643[58]. Son fils Jean d'Arcangues reçoit la charge de procureur du roi, par lettres patentes de Louis XIII du 4 juillet 1643. Pierre d'Arcangues assure la charge de 1670 à 1692. Enfin Gaspard d'Arcangues, qualifié d'écuyer, seigneur et patron d'Arcangues et de Curutcheta, est procureur du roi et le dernier membre de la famille à occuper cette charge, du 15 avril 1714 à 1749[HL 12]. Michel d'Arcangues, porteur des mêmes qualifications, baptisé à Bayonne le 17 octobre 1719, capitaine des milices provinciales du Labourd, épouse Rose d'Aragorri (1722-1758), par laquelle le titre de marquis espagnol d'Iranda passe à leur fils Nicolas François Xavier d'Arcangues (Arcangues, 1753 - Saint-Pierre-d'Irube, 1826)[59]. Le port de ce titre est autorisé en France, à titre viager, en avril 1781 par lettres patentes de Louis XVI[HL 13].

En janvier 1701 huit régiments d’infanterie et douze de cavalerie traversent Arcangues. Ils accompagnent le nouveau roi d’Espagne, Philippe V, qui rejoint son royaume en passant par Bayonne[HL 14].

Révolution française et Empire

Dans une adresse datée du 15 octobre 1789, Nicolas François d’Arcangues et son frère, aux côtés des autres membres de la noblesse du Labourd[Note 8], demandent à l’Assemblée constituante le respect de leurs privilèges. Ce qui est plus original tient dans le fait que, unis avec le tiers état et le clergé, ils déclarent « qu'il n’existe pas entre eux de barrières causées par les aléas de la naissance, mais que tous ensemble doivent servir le progrès et la fraternité […] »[HL 15].

À la suite de l'adoption le 12 juillet 1790 par l’Assemblée nationale constituante du décret portant sur la Constitution civile du clergé, réorganisant le clergé séculier français, le curé d’Arcangues, Gaspard de Gardera, ainsi que son vicaire, Harambillet, refusent de prêter allégeance à la Nation. Un nouveau curé assermenté est désigné en 1792, Martin Doyarçabal, qui assure également la responsabilité spirituelle de la paroisse d’Arbonne, le curé et son vicaire ayant également refusé l’allégeance. Doyarçabal abdiquera à la fin de l’année 1793[HL 16]. Trois cloches en bronze de l’église sont déposées, et envoyées à l’arsenal Sainte-Claire de Bayonne, pour y être fondues. De même des biens d’église (calices, patènes et ciboires) d’or et d’argent sont dirigés vers la Monnaie de Bayonne[HL 16].

Un décret du 6 pluviôse an II (25 janvier 1794) réunit en une seule commune, Constante, Arcangues, Bassussarry et Arbonne. Le siège de cette nouvelle commune est situé à Arcangues. Le premier conseil municipal de Constante se réunit le 23 mars 1794 à son siège d’Arcangues, sous la présidence de Dominique Duhart, d’Arcangues, maire désigné par le représentant du peuple ; ce conseil rassemble sept notables d’Arcangues, deux de Bassussarry et trois d’Arbonne[60]. Les communes reprennent leur autonomie le 15 mars 1795[60].

En 1794, à la suite de la désertion de quarante-sept jeunes gens d'Itxassou, le Comité de salut public — par son arrêté du 13 ventôse an II ou 3 mars 1794 — fait arrêter et déporter une partie des habitants (hommes, femmes et enfants) d'Ainhoa, Ascain, Espelette, Itxassou, Sare et Souraïde, décrétées, comme les autres communes proches de la frontière espagnole, « communes infâmes »[61]. Cette mesure est étendue à Biriatou, Cambo, Larressore, Louhossoa, Mendionde et Macaye.

Des centaines d’habitants sont « réunis dans diverses maisons nationales, soit dans le district d'Ustaritz, soit dans celles de la Grande Redoute, comme de Jean-Jacques Rousseau »[62]. En réalité, ils sont regroupés dans les églises, puis déportés dans des conditions très précaires à Bayonne, Capbreton, Saint-Vincent-de-Tyrosse et à Ondres. Les églises désaffectées, dont celles d’Arbonne et d’Arcangues alors réunies dans la commune dénommée Constante, accueillent momentanément les populations en transit[63]. La situation s’éternisant, la municipalité de Constante décide d’employer les déportés à des travaux agricoles, pour pallier l’absence de la main d’œuvre locale réquisitionnée pour les besoins des guerres de la Révolution française[64].

« […] Les gens de Sare sont enfermés dans l’église […] voyons que pour être concentrés dans cette église où l’air y est impur, la plupart sont malades et beaucoup en meurent, qu'il convient donc qu’ils soient aérés et qu’on ne peut mieux le faire qu’en les délivrant à des particuliers qui en répondront et qui leur donneront leur repas réglé qui améliorera leur santé. Arrête : 1) que les détenus des églises d’Arcangues et d’Arbonne pourront aller travailler chez les particuliers qu’on leur désignera ; 2) les particuliers les prendront à 6 h. et les rendront à 19 h., 19 h. 30 ; 3) il sera alloué aux prisonniers la même paye que les ouvriers de la commune […][65]. »

Les déportés demeureront sept mois à Constante et quitteront Arcangues le 8 septembre 1794 (22 fructidor an II). L’église rouvre ses portes au culte après l’adoption de la loi du 11 prairial an III (30 mai 1795). La guerre en Espagne, déclarée en mars 1793, se prolongeant, de nouvelles réquisitions sont appelées, concernant l’approvisionnement en fourrage et le transport des blessés. Constante, faisant suite à la réquisition du 23 juillet 1794, fournit 163 hommes à l’armée combattant dans la vallée du Baztan, dont 20 sont tués ou blessés[HL 17].

La défaite française de Vitoria, le 21 juin 1813, entraîne une nouvelle invasion des troupes espagnoles et anglo-portugaises menées par Arthur Wellesley, futur duc de Wellington, qui occupent Urrugne, Ascain, Sare, Ainhoa, Espelette, Souraïde et Saint-Pée à partir du 9 novembre 1813, puis Bidart, Ustaritz, Arbonne et Arcangues[HL 18]. La retraite française entraîne des pillages, que le préfet Charles-Achille de Vanssay décrit dans une missive au ministre de l’Intérieur adressée le 9 octobre 1813 : « Nos soldats partout, pillent en se retirant […] ils ont pillé le château d’Urtubie et Urrugne […] ainsi que les communautés d’Arcangues et d’Arbonne »[HL 18]. Wellesley installe son quartier général au château d’Arcangues, d’où il peut apercevoir Bayonne et la vallée de la Nive[HL 1]. De violents combats se déroulent les 10 et 11 décembre sur les territoires d’Arcangues et de Bassussarry, dont une croix située dans le cimetière d’Arcangues, dédiée aux soldats anglais tués dans la localité, porte encore aujourd’hui le témoignage. Ce sont des fenêtres du château que Wellesley suit le déroulement de la bataille de Saint-Pierre-d’Irube, à partir du 13 décembre 1813 et pendant cinq jours, qui entraîne la mort de 5 900 soldats français et 5 300 soldats alliés[HL 1]. Arcangues est encore le théâtre de quelques escarmouches, notamment le 3 janvier 1814, lors du repli de l’armée française. La campagne commencée en 1813 s’achève par les batailles d’Orthez (26 et 27 février 1814) et de Toulouse (10 avril 1814).

Michel Louis d'Arcangues (San Sebastian, 1790 - Bayonne, 1868) devient maire d'Arcangues à deux reprises et conseiller général des Basses-Pyrénées ; il reçoit les insignes de chevalier de la Légion d’honneur et de commandeur de l’ordre de Charles III d'Espagne. En 1815, il prend le commandement de la garde d’honneur basque auprès de Marie-Thérèse de France, duchesse d’Angoulême à Bordeaux[HL 19].

Époque contemporaine

Son fils aîné, Alexis d'Arcangues (Bayonne, 1821 - Saint-Pierre-d'Irube 1877), lui succède. Il est maire de Villefranque puis d'Arcangues et conseiller général des Basses-Pyrénées. Michel d'Arcangues (Miguel Marie, Bayonne, 1857 - Arcangues, 1915) est l'aîné suivant de la famille. Pierre d'Arcangues, né le 12 avril 1886 à Paris et décédé le 22 mai 1973 à Arcangues, est un poète et romancier. Il est maire de la localité durant 40 ans sans discontinuité, de 1929 à 1969, et père de Guy d'Arcangues, homme de lettres, auquel on doit en particulier Les Tambours de septembre[HL 19].

La loi de séparation des Églises et de l'État, adoptée le 9 décembre 1905 entraîne des troubles à Arcangues le 21 février 1906, lors de la tentative d’inventaire du mobilier et des objets de culte. Le 6 mars, le percepteur, accompagné du commissaire de police et escorté de deux compagnies du 49e régiment d'infanterie, tente de se faire ouvrir les portes de l’église. Michel d’Arcangues s’interposant aux forces de police, est interpellé et arrêté, puis relâché.

« Monsieur le préfet, vous m’avez fait connaître que par arrêté vous m’avez suspendu de mes fonctions de maire d’Arcangues. Je vous remercie de l’honneur que vous me faites, je dis bien « honneur ». Je me serais cru déshonoré en effet, si je n’avais protesté avec toute mon énergie contre les procédés d'un gouvernement qui transforme en crocheteurs d’église des soldats qui pourraient être vos fils ou les miens […][66]. »

.JPG.webp)

Le monument aux morts, situé sous le porche de l’église, porte 54 noms au titre de la Première Guerre mondiale, soit près de 5 % de la population dénombrée au cours du recensement de 1911[HL 20].

La guerre d'Espagne, débutée en 1936, entraîne l’exil d’Espagnols vers la France. La famille d’Arcangues s’installe au château d’Arcangues, avec parmi elle, le comte Alberto de Aguilar, confident du roi Alphonse XIII d'Espagne[HL 21].

Dès le 15 juin 1940, Guy et Jean d’Arcangues, âgés respectivement de seize et quatorze ans, et en l’absence de leur père alors aux armées, ouvrent les portes du château aux réfugiés, Belges, apatrides et Juifs fuyant le conflit. Le 1er juillet 1940, un détachement allemand d’environ 600 hommes s'installe à Arcangues, les officiers et 250 soldats étant logés au château. Le commandant Escherbach y établit ensuite son quartier général jusqu’en juin 1944[HL 22]. En 1943, alors que le réseau d’évasion vers l’Espagne organisé par Michel, le fils aîné de la famille d’Arcangues, a déjà permis de nombreuses sorties du territoire, Pierre et son fils Guy sont arrêtés par des hommes de la Gestapo « pour complicité », sur dénonciation[HL 23]. Pierre d’Arcangues est condamné et envoyé dans un camp de concentration en Allemagne, tandis que son fils propose un échange qui est accepté. Il est déporté en Silésie, d’où il parvient à s’évader et à rentrer en France, alors que son père est revenu à Arcangues[HL 23].

1969 est marquée par la création de la première ikastola sur le territoire français, par Claire Noblia[67]. Il s'agit d'une école sous statut associatif où l'enseignement est majoritairement assuré en basque.

Le conseil municipal élu en 1977 accueille pour la première fois une femme en son sein, Mathilde Biolet[HL 24].

Politique et administration

Ancien Régime

À l'instar de l'ensemble des communes du Labourd, la vie municipale d'Arcangues de cette période est régie par une assemblée capitulaire (qui a donné Kapitala en basque) de maîtres de maisons[Note 9]. Ces assemblées élisent chaque année un maire-abbé (auzapeza) et des jurats[Note 10]. Le maire-abbé représente la paroisse aux réunions du biltzar qui ont lieu au moins trois fois par an à Ustaritz. Les activités du biltzar cessèrent avec l'abolition des féodalités décidée durant la nuit du 4 au 5 août 1789.

Les archives de Bayonne ont conservé le nom des abbés d'Arcangues[Note 11].

| Date de l’élection | Nom | Qualité | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Jehannes de Hirigoyen | maître de la maison Hirigoyen | |||||

| Martin d'Arboure | maître de la maison Arboure | |||||

| Jehannes de Gastellour | maître de la maison Gastellour | |||||

| Pierre de Johangoche | maître de la maison Joangaucharenia | |||||

| Adame d'Etcheparre | ||||||

| Bertrand de Hayet | sieur de Sansco | |||||

| Petricot d'Orriotz | ||||||

| Esteben de Churrupiq | sieur de Labasqua | |||||

| Joannes de Gastelur d'Etchepare | sieur de Gastelur | |||||

| David Duronea | sieur de Bidegain | |||||

| Menjucq Detcheverry | sieur de Piarresenea | |||||

| Jean de Bidegaray | ||||||

| Jean Garrin | sieur de Sala | |||||

| Arnaud de Mendiboure | sieur de Gastelur | |||||

| Bertrand Diharce | sieur de Caton | |||||

| Salvat Hegoas | sieur de Sascorenia | |||||

| Gaspard Juzan | maître de la maison Alialou | |||||

| Arnaud Hirigoyen | maître de la maison Olhare | |||||

| Dominique Diharce Jean Brasquet |

maître de la maison Etcheverry maître de la maison Harrietzahar | |||||

| Source : ouvrage collectif, sous la direction de Hubert Lamant-Duhart, Arcangues, Ekaina, [HL 25]. | ||||||

Révolution et Empire

Après l'Assemblée constituante de 1789, la loi du 15 janvier 1790 substitue la commune à la paroisse. Arcangues devient alors une commune du district et du canton d'Ustaritz qui réunit alors les communes d'Arbonne, Arcangues, Jatxou, Ustaritz et Villefranque, dans le département des Basses-Pyrénées[HL 26]. Les fonctions de maire-abbé et de syndic du Labourd disparaissent. L'agent municipal, qui deviendra le maire, est assisté d'un agent national, très vite appelé adjoint[HL 26]. Dominique Duhart est nommé en 1794 par le représentant du Peuple. Sous le Consulat, c'est le préfet qui nomme les maires, et le premier d'entre eux à Arcangues est Jean Laborde le 24 juin 1800[HL 27]. La Seconde République admet en 1848 l'élection des maires dans les communes de moins de 6 000 habitants, mais à Arcangues la règle de nomination préfectorale ne change pas[HL 27].

Le Second Empire institue de nouveau le système de la nomination. Le 15 juin 1855, Michel d'Arcangues est confirmé dans ses fonctions de maire[HL 28]..

Époque contemporaine

L'avènement de la Troisième République voit l'élection des maires réinstituée, et Alexis d'Arcangues devient maire élu en 1871[HL 29].

Arcangues fait aujourd'hui partie du canton d'Ustaritz, qui regroupe neuf communes autour d’Ustaritz, le chef-lieu de canton. Elle est rattachée à l'arrondissement de Bayonne et à la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, dont la députée est Sylviane Alaux (PS), depuis 2012[68].

Tendances politiques et résultats

Lors des consultations concernant les grands enjeux nationaux, en particulier lors des référendums, il est intéressant de constater que le corps électoral d'Arcangues s'est, de manière constante, prononcé au-delà des résultats nationaux. Ainsi lors du référendum du 5 mai 1946 portant sur le projet de constitution du 19 avril 1946, l'ensemble des électeurs français votent non à 53 % et ceux d'Arcangues à plus de 81 %[HL 30]. De même, le 28 septembre 1958, pour le référendum portant sur la ratification de la constitution posant les fondements de la Cinquième République, les électeurs d'Arcangues acceptent le projet à près de 90 %, et le corps électoral français à 82,6 %[HL 30]. Et cette tendance se confirme au cours de chacune des consultations nationales suivantes, le 8 janvier 1961 (oui à 85,7 % vs. 74,99 %), le 8 avril 1962 (oui à 93,37 % vs. 90,81 %), le 28 octobre 1962 (oui à 78,48 % vs. 62,25 %) et enfin le 23 avril 1972 (oui à 77,58 % vs. 66,32 %)[HL 31]. La seule exception à cette règle a lieu le 27 avril 1969, lors du référendum sur la réforme du Sénat et la régionalisation. À cette occasion, les électeurs arcanguais suivent une fois de plus les recommandations du chef de l'État, à 68,5 %, alors que le vote négatif du corps électoral français (52,41 %) allait conduire à la démission du président de la République Charles de Gaulle[HL 31]. Le référendum de 1992 (non à 51,31 % vs. 48,96 %) marque une rupture qui se répète en 2005 (oui à 53 % vs. 45,33 %).

Arcangues présente donc un profil politique constant, privilégiant les candidats de droite aux élections présidentielles et aux élections législatives. En revanche, l’édition de 2010 des élections régionales voit la victoire d’un candidat de gauche. Néanmoins, les électeurs ont moins voté pour le candidat de gauche que le reste du département lors des dernières élections régionales (50,77 % pour Alain Rousset dans les Pyrénées-Atlantiques[69] contre 39,41 % à Arcangues).

| Élections présidentielles, résultats des deuxièmes tours. | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Année | Élu | Battu | Participation | ||||

| 2002 | 85,87 % | Jacques Chirac | RPR | 12,35 % | Jean-Marie Le Pen | FN | 79,71 % [70] |

| 2007 | 56,22 % | Nicolas Sarkozy | UMP | 43,78 % | Ségolène Royal | PS | 88,35 % [71] |

| 2012 | 45,97 % | François Hollande | PS | 54,03 % | Nicolas Sarkozy | UMP | 84,95 % [72] |

| 2017 | % | Emmanuel Macron | EM | % | Marine Le Pen | FN | % [73] |

| 2022 | % | Emmanuel Macron | LREM | % | Marine Le Pen | RN | % [74] |

| Élections législatives, résultats des deux meilleurs scores du dernier tour de scrutin. | |||||||

| Année | Élu | Battu | Participation | ||||

| 2002 | 62,83 % | Michèle Alliot-Marie | UMP | 37,17 % | Sylviane Alaux | PS | 60,80 % [75] |

| 2007 | 61,40 % | Michèle Alliot-Marie | UMP | 38,60 % | Sylviane Alaux | PS | 59,12 % [76] |

| 2012 | 55,92 % | Michèle Alliot-Marie | UMP | 44,08 % | Sylviane Alaux | PS | 58,87 % [77] |

| 2017 | % | % | % [78] | ||||

| 2022 | % | % | % [79] | ||||

| Élections européennes, résultats des deux meilleurs scores. | |||||||

| Année | Liste 1re | Liste 2e | Participation | ||||

| 2004 | 26,19 % | Alain Lamassoure | UMP | 22,73 % | Kader Arif | PS | 40,44 % [80] |

| 2009 | 35,70 % | Dominique Baudis | UMP | 14,08 % | José Bové | LVEC | 43,95 % [81] |

| 2014 | 31,15 % | Michèle Alliot-Marie | UMP | 16,89 % | Marine Le Pen | FN | 45,01 % [82] |

| 2019 | % | % | % [83] | ||||

| Élections régionales, résultats des deux meilleurs scores. | |||||||

| Année | Liste 1re | Liste 2e | Participation | ||||

| 2004 | 45,77 % | Xavier Darcos | UMP | 44,89 % | Alain Rousset | PS | 65,88 % [84] |

| 2010 | 39,41 % | Alain Rousset | PS | 38,75 % | Xavier Darcos | UMP | 50,14 % [85] |

| 2015 | % | % | % [86] | ||||

| 2021 | % | % | % [87] | ||||

| Élections cantonales, résultats des deux meilleurs scores du dernier tour de scrutin. | |||||||

| Année | Élu | Battu | Participation | ||||

| 2001 | % | % | % [88] | ||||

| 2004 | % | % | % [89] | ||||

| 2008 | 38,49 % | Ferdinand Daguerre | UMP | 26,93 % | Bernard Auroy | UDF | 50,87 % [90] |

| 2011 | % | % | % [91] | ||||

| Élections départementales, résultats des deux meilleurs scores du dernier tour de scrutin. | |||||||

| Année | Élus | Battus | Participation | ||||

| 2015 | % | % | % [92] | ||||

| 2021 | % | % | % [93] | ||||

| Référendums. | |||||||

| Année | Oui (national) | Non (national) | Participation | ||||

| 1992 | 48,69 % (51,04 %) | 51,31 % (48,96 %) | 73,15 % [94] | ||||

| 2000 | % (73,21 %) | % (26,79 %) | % [95] | ||||

| 2005 | 53,00 % (45,33 %) | 47,00 % (54,67 %) | 72,82 % [96] | ||||

Élections présidentielles les plus récentes

Lors du second tour de l'élection présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy, UMP, élu, avait obtenu 56,22 % des suffrages et Ségolène Royal, PS, 43,78 % des suffrages ; le taux de participation était de 88,35 %[97].

Lors du second tour de l'élection présidentielle de 2012, François Hollande, PS, élu, avait obtenu 45,97 % des suffrages et Nicolas Sarkozy, UMP, 54,03 % des suffrages ; le taux de participation était de 84,95 %[98].

Élections municipales les plus récentes

Le nombre d'habitants lors des derniers recensements étant compris entre 2 500 et 3499 habitants, le nombre de membres du conseil municipal est de 23[99].

Lors des élections municipales de 2008, les 23 conseillers municipaux ont été élus dès le premier tour ; le taux de participation était de 72,90 %[100]. Jean-Michel Colo est élu maire de la commune.

Lors des élections municipales de 2014, les 23 conseillers municipaux ont été élus au second tour, avec un taux de participation de 73,66 % ; la liste LDVD présentée obtient deux sièges au conseil communautaire[101]. Philippe Etcheverria est élu à la tête de la municipalité.

Liste des maires

Instances judiciaires et administratives

Dans le ressort de la cour d'appel de Pau, Arcangues relève de Bayonne pour toutes les juridictions, à l'exception du tribunal administratif situé à Pau et de la cour administrative d'appel de Bordeaux[103].

La commune se trouve dans la circonscription de gendarmerie de Bayonne et de la brigade de proximité d'Ustaritz[104].

Ordures ménagères

La commune adhère au syndicat mixte Bizi Garbia pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés. Depuis 1982, le centre d'enfouissement technique retenu est celui de Saint-Pée-sur-Nivelle. Arcangues met sur le territoire communal quatre plateformes de tri sélectif à disposition de ses habitants, ainsi qu’une déchèterie gérée par le syndicat. Celui-ci assure en outre la gestion de trois autres déchèteries, situées à Bidart, Saint-Jean-de-Luz et Saint-Pée-sur-Nivelle[105].

Qualité de l’eau

Arcangues a confié la gestion de l’alimentation et de la collecte de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées au syndicat mixte d’assainissement collectif et non collectif URA, dont le siège est à Ustaritz. Sa compétence couvre l’assainissement individuel, la gestion et la vérification des systèmes d’assainissement autonome[106]. L’eau potable alimentant Arcangues provient d’un forage en nappe phréatique, situé à proximité de la Nive au lieudit Errepira à Larressore, d’un pompage dans la Nive à Ustartiz, et de la source du Laxia, appartenant à la ville de Bayonne[107].

En outre sous la coordination de l’État, Arcangues, en collaboration avec les communes d’Ahetze, Arbonne, Bidart, Guéthary et Saint-Pée-sur-Nivelle, a lancé l’élaboration d’un contrat de bassin centré sur l’Uhabia, avec trois thématiques : l’amélioration de la qualité de l’eau, la préservation du patrimoine naturel et la protection des biens et personnes en zone inondable[M 5]. Cette démarche s’articule autour d’une structure de gestion opérationnelle, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l’Uhabia créé en 2004[108].

Finances locales

Arcangues appartient à la strate des communes ayant une population comprise entre 2 000 et 3 500 habitants. Le tableau ci-dessous montre le résultat comptable par habitant sur dix années (période 2004 - 2013), ainsi que le solde de financement des investissements, toutes données comparées à la moyenne de la strate.

| Années | Résultat comptable | Besoin ( financement des investissements |

Capacité d'autofinancement (CAF) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Arcangues | Moyenne de la strate |

Arcangues | Moyenne de la strate |

Arcangues | Moyenne de la strate | |

| 127 | 213 | 127 | 222 | |||

| 163 | 242 | 162 | 254 | |||

| 139 | 265 | 139 | 279 | |||

| 170 | 177 | 177 | 183 | |||

| 156 | 176 | 163 | 184 | |||

| 163 | 174 | 169 | 181 | |||

| 531 | 186 | 537 | 195 | |||

| 181 | 179 | 181 | 189 | |||

| 345 | 176 | 352 | 187 | |||

| 266 | 163 | 268 | 173 | |||

| Sources des données : les comptes des communes - Arcangues[109].

Strate : communes de 2 000 à 3 500 habitants. | ||||||

| Taxe | Taux voté à Arcangues | Taux moyen de la strate |

|---|---|---|

| d'habitation | 4,27 % | 12,79 % |

| foncière sur le bâti | 7,29 % | 17,73 % |

| foncière sur le non-bâti | 13,65 % | 51,18 % |

| Sources des données : les comptes des communes - Arcangues[109].

Taxes en pourcentage de la valeur locative cadastrale. Strate : communes de 2 000 à 3 500 habitants appartenant à un groupement fiscalisé. | ||

| En milliers d’euros | En euros par habitant | Moyenne de la strate | ||

|---|---|---|---|---|

| Opérations de fonctionnement | ||||

| Total des produits de fonctionnement = A | 2 152 | 671 | 899 | |

| Dont : | Impôts Locaux | 661 | 206 | 354 |

| Autres impôts et taxes | 165 | 51 | 44 | |

| Dotation globale de fonctionnement | 348 | 108 | 183 | |

| Total des charges de fonctionnement = B | 1 298 | 405 | 736 | |

| Dont : | Charges de personnel | 283 | 88 | 335 |

| Achats et charges externes | 466 | 145 | 221 | |

| Charges financières | 22 | 7 | 28 | |

| Contingents | 79 | 25 | 35 | |

| Subventions versées | 362 | 113 | 41 | |

| Résultat comptable = R (A-B) | 855 | 266 | 163 | |

| Opérations d'investissement | ||||

| Total des ressources d'investissement = C | 8 873 | 2 767 | 440 | |

| Dont : | Emprunts bancaires et dettes assimilées | 3 000 | 935 | 79 |

| Subventions reçues | 566 | 177 | 69 | |

| FCTVA | 79 | 25 | 40 | |

| Retour de biens affectés, concédés, etc. | 0 | 0 | 0 | |

| Total des emplois d'investissement = D | 8 374 | 2 611 | 454 | |

| Dont : | Dépenses d'équipement | 4 315 | 1 346 | 360 |

| Remboursement d'emprunt et dettes assimilées | 79 | 25 | 67 | |

| Charges à répartir | 0 | 0 | 0 | |

| Immobilisation affectées, concédées, etc. | 0 | 0 | 0 | |

| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement = E (D-C) | −499 | −156 | 14 | |

| Autofinancement | ||||

| Excédent brut de fonctionnement | 583 | 182 | 198 | |

| Capacité d'autofinancement (CAF) | 861 | 268 | 173 | |

| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 782 | 244 | 106 | |

| Endettement | ||||

| Encours de la dette au 31/12 | 3 392 | 1 058 | 724 | |

| Annuité de la dette | 101 | 31 | 94 | |

| Avance du Trésor au 31/12 | 0 | 0 | 0 | |

| Fonds de roulement | 3 779 | 1 178 | 291 | |

| Sources des données : les comptes des communes - Arcangues[109].

Strate : communes de 2 000 à 3 500 habitants appartenant à un groupement fiscalisé. | ||||

Les remarques suivantes sont toujours faites en comparant Arcangues aux autres communes de la même strate (communes de 2 000 à 3 500 habitants)[Note 18]. La séquence des données montre une situation financière moins favorable que la moyenne de la strate jusqu’en 2009, le résultat comptable annuel se positionnant à partir de 2010 au-dessus du résultat moyen de la strate ; le taux de la taxe d’habitation est significativement inférieur au taux moyen de la strate ; le poids de l'impôt foncier, tant pour les propriétés bâties que non-bâties, est nettement inférieur à la moyenne ; l'annuité de la dette par habitant (31 €) représente moins du tiers de la moyenne de la strate.

Intercommunalité

Arcangues fait partie de sept structures intercommunales[110] :

- la communauté de communes Errobi ;

- le SIVOM d'Arbonne - Arcangues - Bassussarry ;

- le syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques ;

- le syndicat intercommunal pour la gestion du centre Txakurrak ;

- le syndicat intercommunal pour le soutien à la culture basque ;

- le syndicat mixte d'alimentation en eau potable Ura ;

- le syndicat mixte d'assainissement collectif et non collectif Ura (à la carte).

La commune adhère à l'Eurocité basque Bayonne - San Sebastian.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[111]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[112].

En 2020, la commune comptait 3 326 habitants[Note 19], en augmentation de 5,82 % par rapport à 2014 (Pyrénées-Atlantiques : +3 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’en 1954, la population s’est accrue de 480 unités, soit une moyenne très faible inférieure à 3 habitants supplémentaires par an. Il faut y voir l’impact des ravages provoqués par les batailles qui ont marqué le Labourd, ainsi que des deux conflits mondiaux. De 1954 à 2012, plus de 2 000 âmes viennent s’ajouter au décompte, soit une progression de près de 35 habitants additionnels chaque année.

Enseignement

.JPG.webp)

La commune d’Arcangues est rattachée à l’académie de Bordeaux[114]. Elle dispose d'une école primaire publique, qui fait partie de la zone d'animation pédagogique (ZAP) Nive-et-Adour[M 6] - [115].

L'ikastola Arrangoitze ikastola Laguntza a été fondée en février 1984, sous la forme d'une association déclarée[116]. Elle résulte de la création en 1969 de la première maternelle en langue basque par Claire Noblia, qui allait donner naissance au réseau Seaska, fédération des écoles en langue basque du Pays basque français[117] - [118]. L'école primaire de la commune propose aujourd'hui un enseignement bilingue français-basque à parité horaire[119].

Les collèges et lycées les plus proches se situent à Biarritz qui offre l'accès à deux collèges publics (collèges Villa-Fal et Jean-Rostand) et à un collège privé (collège de l'Immaculée-Conception) et au lycée André-Malraux, lycée d'enseignement général de la commune. Un lycée technologique et professionnel, nommé Biarriz-Atlantique et orienté vers l'hôtellerie et le tourisme, est installé dans le quartier de La Négresse[120]. Les enfants d’Arcangues peuvent également poursuivre le cycle d’études secondaires à Saint-Pée-sur-Nivelle, où se trouvent le collège Arretxea et le lycée agricole privé Saint-Christophe[121]. Le lycée René-Cassin de Bayonne propose un BTS pour les métiers de l'image et du son dans son antenne située à Biarritz[122].

Le campus bayonnais de la Nive est situé à une dizaine de kilomètres[123]. Celui-ci fait partie de l'UFR pluridisciplinaire de Bayonne - Anglet - Biarritz, qui dépend de l'université de Pau et des Pays de l'Adour[124]. Le site de Bayonne accueille également un IUT, un site de l'IAE des Pays de l'Adour, lequel offre des formations en gestion et management[124], ainsi qu'une antenne délocalisée de l'université de Bordeaux (Institut universitaire professionnalisé sport, management et gestion des entreprises)[125]. Un IFSI (institut de formation en soins infirmiers) se situe à proximité du site Saint-Léon du Centre hospitalier de la Côte Basque[126]. D’autre part, l’ESTIA (école supérieure des technologies industrielles avancées) est située à Bidart dans la technopole Izarbel.

Biarritz dispose d'une antenne du conservatoire à rayonnement régional Maurice-Ravel, tout comme Bayonne et Saint-Jean-de-Luz.

Manifestations culturelles et festivités

Les fêtes d’Arcangues se déroulent durant le premier week-end de juin. Le comité des fêtes en assure l’organisation[M 7]. L'édition de 2014 a, outre les traditionnelles compétitions de force basque et de pelote basque, rendu hommage à Luis Mariano à l’occasion de son centenaire[127].

Santé

La commune dispose, au 22 novembre 2014, d'un médecin généraliste, d’un cabinet d’infirmières, de cinq kinésithérapeutes ainsi que d'un dentiste, répartis dans les différents quartiers. Une pharmacie et un laboratoire d’analyse complètent l’offre médicale[M 8].

Les habitants d’Arcangues peuvent bénéficier des services de santé des communes voisines, Bayonne, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. L’offre du centre hospitalier de la Côte Basque, principalement établi sur Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, se complète de plusieurs cliniques, dont la polyclinique d’Aguiléra à Biarritz et celle, Côte-Basque-Sud, de Saint-Jean-de-Luz.

Sports

Outre la société de pelote basque Lau-herri, issue du jumelage en 1986 des associations de trois villages voisins, Ahetze, Arbonne et Bassussarry[JO 1], et qui vit éclore le champion professionnel Simon Haran, la vie associative s'organise autour de la société Emak-Hor, regroupant des sections de rugby, de hand-ball, de gymnastique d’entretien, une fanfare, un chœur d'hommes (Adixkideak) et un groupe folklorique. La section rugby fut créée en 1971 par Albert Ferrus, auquel succéda Jean-Michel Colo, maire d’Arcangues de 1983 à 2014[JO 1].

Le golf situé entre Arcangues et Arbonne a permis de sauvegarder le patrimoine environnemental de la commune[M 9]. Il s’agit d’un parcours de 18 trous, créé dans les années 1990 par Guy et Jean d’Arcangues[M 10].

Cultes

Arcangues fait partie de la paroisse catholique Saint-Jean-Baptiste de l’Uhabia-Arcangues, qui dépend du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, suffragant depuis 2002 de l’archidiocèse de Bordeaux[128]. Mgr Marc Aillet est l’évêque de ce diocèse depuis le 15 octobre 2008. La paroisse couvre les cures d’Ahetze, Arbonne, Arcangues et Bassussarry[129].

Économie

Revenus de la population et fiscalité

En 2011, le revenu fiscal médian par ménage était de 37 876 €, ce qui plaçait Arcangues au 4 726e rang parmi les 31 886 communes de plus de 49 ménages en métropole[130]. En 2009, 36,7 % des foyers fiscaux n'étaient pas imposables[Insee 3].

Emploi

En 2011, la population âgée de 15 à 64 ans s'élevait à 1 970 personnes, parmi lesquelles on comptait 70,9 % d'actifs dont 66,4 % ayant un emploi et 4,4 % de chômeurs[Insee13 1].

On comptait 784 emplois dans la zone d'emploi, contre 697 en 1999. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la zone d'emploi étant de 1 323, l'indicateur de concentration d'emploi est de 59,2 %, ce qui signifie que la zone d'emploi offre moins d'un emploi par habitant actif[Insee13 2] - [Note 20].

Entreprises et commerces

Au 31 décembre 2011, Arcangues comptait 325 établissements : 31 dans l’agriculture-sylviculture-pêche, 8 dans l'industrie, 53 dans la construction, 194 dans le commerce-transports-services divers et 39 étaient relatifs au secteur administratif[Insee13 3]. En 2013, 24 entreprises ont été créées à Arcangues[Insee13 4], dont 19 par des autoentrepreneurs[Insee13 5].

Le tableau ci-dessous détaille les établissements actifs par secteur d'activité au regard du nombre de salariés[Insee13 6] :

| Total | % | 0 salarié | 1 à 9 salariés | 10 à 19 salariés | 20 à 49 salariés | 50 salariés ou plus | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ensemble | 325 | 100,0 | 242 | 72 | 7 | 1 | 3 |

| Agriculture, sylviculture et pêche | 31 | 9,5 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |

| Industrie | 8 | 2,5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |

| Construction | 53 | 16,3 | 32 | 19 | 1 | 0 | 1 |

| Commerce, transports, services divers | 194 | 59,7 | 145 | 45 | 1 | 1 | 2 |

| dont commerce et réparation automobile | 39 | 12,0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 1 |

| Administration publique, enseignement, santé, action sociale | 39 | 12,0 | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 |

| Champ : ensemble des activités. | |||||||

L'examen de ce tableau amène quelques remarques[Note 18] : l'essentiel de l'activité économique est assuré par des entreprises du secteur tertiaire ; l'agriculture, sylviculture — et pour mémoire, la pêche, compte tenu de la localisation d’Arcangues — représentent encore aujourd’hui une part importante de la vie économique de la localité ; moins de 5 % de l'activité est assuré par des entreprises du secteur industriel, qui reste concentré sur des structures de moins de dix salariés ; trois établissements emploient plus de 50 salariés, l’un dans la construction et deux dans le secteur tertiaire ; l'administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale forment une activité qui regroupe plus de 10 % des entreprises.

Agriculture

Si l'ensemble agriculture, sylviculture et pêche représente 31 établissements actifs en 2011, il ne reste plus en cette même année à Arcangues que quatre agriculteurs exploitants, alors qu'ils étaient encore seize en 2006[Insee13 7]. Ces quatre exploitations ne générent plus que 16 emplois, en nette décroissance depuis 2006 (51 emplois)[Insee13 8].

Artisanat et industrie

ETPM (Entreprise de Travaux Publics Multiples) est une entreprise française indépendante dont le siège social est à Arcangues. Son activité principale est la réalisation de travaux de réseaux électriques, d’éclairage public et de télécommunications. Elle emploie, en 2012, 110 personnes à Arcangues, sur un effectif total de 300 employés, réalisant cette année-là un chiffre d’affaires de plus de 55 millions d’euros[131].

La zone artisanale de Planuya accueille un site de production de béton prêt à l’emploi, PBA (Produits Béton Amikuze), aux côtés de divers sociétés artisanales telles un atelier de maintenance et réparation d’ascenseurs, une activité de sablage des métaux, des fournitures de matériaux pour peinture industrielle ou une unité de fabrication d'équipements de communication[M 11]. Cette zone artisanale, aménagée dans les années 1980 et située à proximité de la D932 menant de Bayonne à Cambo-les-Bains, couvre 7,6 ha. Elle a fait récemment l’objet d'un réaménagement destiné à améliorer la sécurité routière, financé par la commune et réceptionné le 31 octobre 2014[M 12]. L’investissement d’un montant de 360 000 € est à comparer à la contribution économique générée annuellement de plus de 400 000 €[M 13].

Commerces et services

La société SIS sécurité, spécialisée dans la protection contre l’incendie et l’effraction des habitations, est basée à Arcangues. Son effectif est compris entre 50 et 99 agents[132].

Le village bénéficie d’un ensemble de commerces de proximité tels une supérette, un bureau de tabac également dépôt de presse, un fleuriste, un fournisseur de mobilier de jardin, un tapissier et une brocante. D’autres activités telles un élevage de gibier et un tailleur de pierres renforcent l’image traditionnelle du village[M 11].

La crèche Laminak (Lutins), initialement titulaire d'un agrément autorisant l'accueil de 25 enfants de 3 mois à 4 ans, a été agrandie en 2009 et a vu sa capacité d'accueil portée à 37 enfants en 2010[133]. Elle est située à proximité de la place du village[134].

Tourisme

En 2014, l'offre touristique proposée sur Arcangues se répartit entre deux hôtels, une résidence et cinq restaurants[M 14]. Huit établissements chambres d'hôtes et trois Gîtes de France viennent compléter les capacités d’accueil de la localité[135].

Dans son palmarès 2022, le Conseil national de villes et villages fleuris de France a attribué une fleur à la commune[136].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Arcangues compte trois monuments répertoriés à l'inventaire des monuments historiques[137].

Patrimoine civil

- Le patrimoine architectural d’Arcangues (sélection).

Le château d’Arcangues.

Le château d’Arcangues..jpg.webp) La fontaine Brasket.

La fontaine Brasket..jpg.webp) Le banc Cazaux.

Le banc Cazaux.

Le château d'Arcangues fut reconstruit en 1900[138] et classé par les monuments historiques en 1980. Le corps central du bâtiment, flanqué de deux ailes imposantes, est surmonté d'une verrière qui illumine l'intérieur de l'édifice. Il s'élève sur une petite colline, au milieu d'un parc planté de chênes. Le premier château d'Arcangues semble avoir été édifié au XIIe siècle et fut le siège de la seigneurie à l'origine du village[HL 33]. Le château d'Arcangues, comme celui du Bosquet, fut occupé par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale.

Du carrefour situé devant l’entrée du château part un chemin en pente douce qui monte vers la place du village, autrefois bordé de stèles discoïdales — aujourd’hui rassemblées dans le cimetière. Sur le côté droit du chemin, se dresse un vaste banc de pierre, dont le dossier est décoré de céramique d’Édouard Cazaux, représentant des scènes de danses basques[CM 1]. La fontaine sur la place, figurant une tête d'homme coiffée d'un béret, de la bouche duquel jaillit l'eau, représente Léon Hegoas, dit Brasquette, de la maison Brasketa, à qui le marquis d'Arcangues avait prédit « qu'il saurait bien lui faire boire de l'eau »[CM 2].

Le château du Bosquet fut reconstruit en 1905 par Jean-Baptiste Ernest Lacombe pour le compte d'André Soulange-Bodin, ministre plénipotentiaire et maire d’Arcangues. Il est situé au quartier Lanchipiette. Sa particularité est de présenter au nord, une façade édifiée dans le style anglais, et au sud, une façade dans le style basco-normand[HL 34]. Il ouvre sur un vaste panorama de la chaîne des Pyrénées et du golfe de Gascogne.

La villa Berriotz, datant de 1929, est l'œuvre de l'architecte Louis Sue, et fut construite pour le couturier Jean Patou[139]. Initialement inscrite partiellement aux monuments historiques en 1996 elle a fait l'objet d'un nouveau classement complet le 19 septembre 2013.

Église Saint-Jean-Baptiste d'Arcangues

- L’église Saint-Jean-Baptiste d'Arcangues (sélection).

Vitrail de saint Bernard.

Vitrail de saint Bernard. Le clocher classé.

Le clocher classé..JPG.webp) Le chœur dominé par les galeries.

Le chœur dominé par les galeries. Les fonts baptismaux.

Les fonts baptismaux.

L'église datant du XVIe siècle est inscrite aux monuments historiques depuis 1925[140]. Le clocher a déjà été remplacé en 1893 par un clocher néogothique à terrasse et créneaux, il a été de nouveau transformé en 1961[CM 3]. Une inscription au-dessus de l'entrée de la chapelle indique que l'église Saint-Jean-Baptiste de l'Uhabia fut fondée en 1516 par Augier d'Arcangues, écuyer et seigneur du lieu. L’église est en grès rouge, presque entièrement recouvert d’un enduit au mortier[CM 4]. Le porche, qui abrite des sépultures et une stèle commémorative des Première et Seconde Guerre mondiales, est de facture récente. Le vitrail daté de 1947 est l’œuvre de Jean Lesquibe[CM 4]. L’entrée dans l’église se fait par un portail en arc brisé qui donne sur une nef unique sans transept ni collatéraux, mais avec deux étages de galeries en bois à balustres du XVIIe siècle qui figurent parmi les plus anciennes du Labourd[CM 3] - [46].

- Le cimetière d'Arcangues (sélection).

.jpg.webp)

Stèle discoïdale de 1616.

Stèle discoïdale de 1616. Le cimetière.

Le cimetière.

Stèle ancienne.

Stèle ancienne.

Le cimetière d'Arcangues recèle une importante collection de stèles discoïdales essentiellement postérieures au XVIe siècle, réunie par le marquis Pierre d'Arcangues, et regroupant des pièces provenant des trois provinces du Pays basque français[MD 2].

Patrimoine naturel

- Le patrimoine naturel d’Arcangues - La faune (sélection).

L'Aigle botté.

L'Aigle botté.

Le Vison d'Europe.

Le Vison d'Europe.

Le Grèbe castagneux.

Le Grèbe castagneux.

Une partie du territoire de la commune appartient à la réserve naturelle régionale d'Errota Handia, gérée par le conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine et créée en 2008[141] - [142]. 250 espèces végétales et 274 espèces animales y ont été, à ce jour, répertoriées dont 140 espèces d’oiseaux[143]. On compte en particulier le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis), l’Aigle botté (Hieraaetus pennatus), le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), ainsi que 38 espèces d’odonates, dont l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) et 50 espèces de lépidoptères diurnes.

- Le patrimoine naturel d’Arcangues - La flore (sélection).

.jpg.webp)

Le conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine gère également l'étang de Chourroumillas (Xurrumilatx), zone humide située au nord-ouest de la commune[144]. Les espèces qui sont présentes dans cette zone privilégiée sont pour la plupart emblématiques de l'Aquitaine, telle les tortues cistude d’Europe (Emys orbicularis) et émyde lépreuse (Mauremys leprosa), le Vison d'Europe (Mustela lutreola), espèce menacée, et la lamproie de Planer (Lampetra planeri). On trouve également des oiseaux nicheurs et hivernants comme le Canard siffleur (Anas penelope), la Sarcelle d'hiver (Anas crecca) et le Fuligule milouin (Aythya ferina), le Butor étoilé (Botaurus stellaris) et le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax). Enfin, parmi les espèces végétales présentes sur le site, on compte le Séneçon de Bayonne (Senecio bayonnensis), le grémil prostré (Lithodora prostata), la Droséra intermédiaire (Drosera intermedia), la zannichellie des marais et le lis des marais (Amaryllidaceae).

Équipements culturels

- Le théâtre de la Nature d’Arcangues (sélection).

.jpg.webp) Fresque de Ramiro Arrue.

Fresque de Ramiro Arrue..jpg.webp) La fontaine du théâtre.

La fontaine du théâtre..jpg.webp) Fresque de Ramiro Arrue.

Fresque de Ramiro Arrue.

Un théâtre de la nature, édifié en 1968 et dû à l'architecte bayonnais Cazamayou, est présent côté nord, en contrebas de la mairie et du fronton, et apparait sous la forme d'un immense préau, à charpente traditionnelle, fermé à l'ouest par des baies vitrées. Les gradins, côté sud, sont dominés par une immense fresque de Ramiro Arrue[CM 5]. Un escalier permet de rejoindre le fronton aménagé contre le mur de la mairie, en passant devant la fontaine ombragée du théâtre.

Langues

D'après la Carte des Sept Provinces Basques du prince Louis-Lucien Bonaparte (1863), le dialecte basque parlé à Arcangues est le haut-navarrais septentrional. Cependant la classification a changé. Grâce aux nouveaux critères méthodologiques, la dialectologie basque s'est considérablement développée au cours des dernières années. Et selon les derniers travaux réalisés par le philologue Koldo Zuazo, le dialecte basque utilisé à Arcangues est le navarro-labourdin avec un sous-dialecte est-ouest, combination entre le sous-dialecte navarro-labourdin de l'est et de l'ouest[145].

Personnalités liées à la commune

L’histoire d’Arcangues est intimement liée à celle de la famille des seigneurs d’Arcangues, qui a assuré le contrôle de l’administration locale de 1540 à 1749 sans discontinuité, et offert des titulaires de l’écharpe municipale pour 84 des années de l’après-Révolution[46]. Politiques et gestionnaires, ils se sont également passionnés pour la littérature, pratiquant par eux-mêmes ou attirant les talents de leur époque. Pierre et Guy d'Arcangues, l'auteur de Les Tambours de septembre en sont les représentants au XXe siècle. Ils ont fréquenté André Soulange-Bodin (1855-1937), inhumé à Arcangues, diplomate et homme politique français, ministre plénipotentiaire à Berlin, puis directeur du personnel et du secrétariat des Affaires étrangères à Paris, maire d'Arcangues de 1919 à 1929, qui est l'auteur de deux ouvrages diplomatiques : La diplomatie de Louis XV et le pacte de famille (1894) et L'avant-guerre allemande en Europe (1918). Il est le fondateur de l'association la maison basque de Paris. Son fils, Henry Soulange-Bodin (1885-1965), inhumé lui aussi à Arcangues, est un homme de lettres et historien français, spécialiste des châteaux de France.

L’église d’Arcangues a également accueilli ses poètes. Pierre Léon, dit Léon Léon, né en 1896 à Hasparren et mort en 1962 à Ustaritz, fut curé de la paroisse de 1932 à 1941[CM 6]. Il est l’auteur de poèmes, de comédies et d’une traduction de basque de l'Imitation de Jésus-Christ. Jules Martin Moulier, dit Oxobi, bertsolari, poète, écrivain et Académie de la langue basque, est né à Bidarray en 1888 et mort à Bayonne en 1958. Il fut prêtre d’Arcangues de 1941 à 1955[CM 7].

On ne peut bien sûr parler d'Arcangues sans mentionner Luis Mariano, citoyen d’honneur du village[CL 1], de son vrai nom Mariano Eusebio González y García, né à Irun en 1914 et décédé à Paris en 1970, ténor basque-espagnol. Tout comme ses parents, il repose au cimetière d'Arcangues, régulièrement envahi par ses admirateurs. Un buste représentant le chanteur, sculpté par Paul Belmondo est visible dans un jardin de la commune[CM 1]. Luis Mariano fit construire à Arcangues Marionako Borda, maison basque où il fit de nombreux séjours à partir de 1961[CL 1].

Arcangues a également vu le passage de nombreuses célébrités, invitées du château, et a attiré des hommes politiques et des diplomates, tel Casimir d'Angosse, homme politique français qui épousa Rose d'Arcangues (1793-1817), Jean-Baptiste Mariani, décédé le 18 janvier 1890 à Rome et inhumé le 2 février suivant à Arcangues, diplomate français, ministre plénipotentiaire à Munich en 1882, puis ambassadeur de France à Rome en 1890[HL 35], ou encore Gustave Pordea, né le 3 février 1916 à Dej (Roumanie) et mort le 12 août 2002 à Arcangues, un diplomate et homme politique franco-roumain.

Héraldique

Pour approfondir

Bibliographie

- ouvrage collectif, sous la direction de Hubert Lamant-Duhart, Arcangues, Ekaina,

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la mairie et de l'office du tourisme

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- L’orthodromie considérée, séparant Arcangues de la ville frontalière Hendaye, est indiquée par Lionel Delvarre, « Orthodromie entre Arcangues et Hendaye », sur le site Lion 1906 (consulté le ).

- La puissance d’un gisement désigne son épaisseur. Voir à ce propos « la définition du mot Gisement », sur le site de l’Encyclopædia universalis (consulté le ).

- Ce record de chaleur n’apparaît donc pas dans le tableau suivant, qui couvre la période 1961-1990.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Selon Eugène Goyheneche, Le Pays basque : Soule, Labourd, Basse-Navarre, Société nouvelle d’éditions régionales et de diffusion, Pau, (BNF 34647711), p. 581, les terres de Berriotz étaient, en 1311 délimitées par les ruisseaux Xilaro, Barbera et Iharre.

- Outils de pierre néandertaliens (- 80 000 / - 45 000 correspondant à la période Moustérien – Glaciations de Riss et de Würm II).

- Selon Hubert Lamant-Duhart, Arcangues, Ekaina, , p. 176, les autres membres de la noblesse sont les sieurs de Caupenne d’Amou de Saint-Pée, de Belzunce de Macaye, Larralde Diusteguy, de Haïtze, de Roll Montpellier, de Salha, de Colombots, de Gramont de Castera, chevalier de Haits, Dibarat-Hirigoyen, Duhalde de Sorhouet et de Saint-Martin.

- Le régime capitulaire est consacré par les « coutumes générales gardées et observées au Pays de Labourd et son ressort », qui seront adoptées le 10 mai 1514 et enregistrées par le parlement de Bordeaux le 9 juin 1514 (source : Hubert Lamant-Duhart, Arcangues, Ekaina, , p. 205). On y lit : « Les paroissiens de chacune des paroisses d'icelui pays de Labourd, peuvent entr'eux s'assembler pour traiter de leurs besoins communs et de leur paroisse à chaque fois que besoin sera, et peuvent faire et ordonner entr'eux, statuts et ordonnances particulières pour entretenir et garder leurs bocages, padouans et pâturages, et ce, selon la loi vulgairement appelée de saint Benoît, et autrement pour procurer de leurs négoces loisibles, au profit commun d'entr'eux et de ladite paroisse […] Lesquels iceux paroissiens sont tenus tenir et observer, pourvu toutefois qu'iceux statuts ou ordonnances ne soient contre le bien commun nu au préjudice du roi ni de ses droits. ».

- Le terme abbé n'a aucune signification ecclésiastique, mais à l'image de la règle de saint Benoît pour le chapitre, la paroisse désigne un abbé pour la représenter.

- Archives municipales de Bayonne, EE 17.

- La disparition du registre des délibérations de la période impériale ne permet pas de connaître les noms des maires entre Dominique Bastres et Jean-Baptiste Larre.

- Jean-Baptiste Larre (1753-1832) maire d'Arcangues sous l'Empire, démissionna en 1815. Il avait été conseiller d'arrondissement.