Bidart

Bidart (prononcer [bidaʁ] ; en basque "Bidarte", signifiant "à la croisée des chemins") est une commune française située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine. Elle s’est développée sur près de cinq kilomètres du littoral atlantique et sa façade maritime se distingue par de longues falaises fortement plissées surplombant quelques plages. Limitrophe de Biarritz, elle se trouve à vingt-cinq kilomètres au nord de la frontière franco-espagnole.

| Bidart | |||||

L'hôtel de ville. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Pyrénées-Atlantiques | ||||

| Arrondissement | Bayonne | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Pays Basque | ||||

| Maire Mandat |

Emmanuel Alzuri 2020-2026 |

||||

| Code postal | 64210 | ||||

| Code commune | 64125 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Bidartar | ||||

| Population municipale |

7 224 hab. (2020 |

||||

| Densité | 595 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 26′ 17″ nord, 1° 35′ 30″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 0 m Max. 80 m |

||||

| Superficie | 12,15 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine et littorale | ||||

| Unité urbaine | Bayonne (partie française) (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Bayonne (partie française) (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saint-Jean-de-Luz | ||||

| Législatives | Sixième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

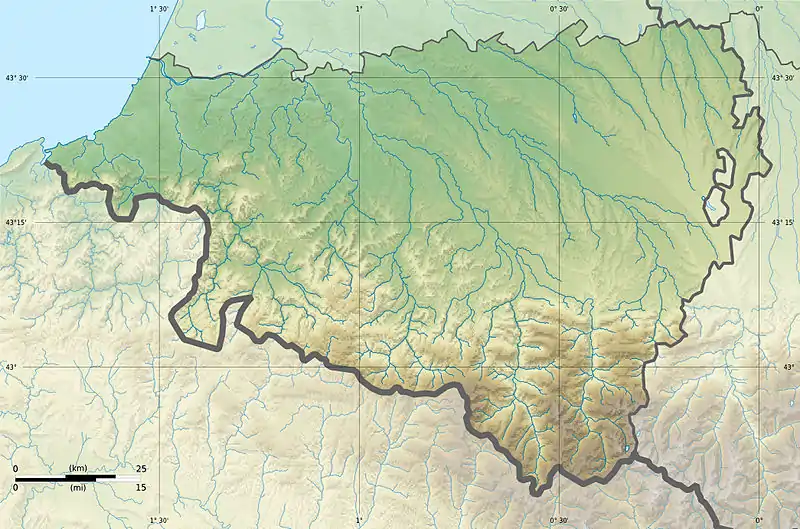

Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Atlantiques

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | bidart.fr | ||||

Situé dans une zone connue de l’Homme dès le Paléolithique supérieur, le village ne s’urbanise qu’à partir du XIIe siècle, époque où l’évêque de Bayonne et le vicomte du Labourd autorisent la colonisation des landes côtières inexploitées de cette partie du Pays basque. Fort d’une exposition maritime importante, le village développe une activité tournée vers l’océan, se distinguant dès le XVIe siècle dans la chasse à la baleine, l’exploitation d’un port de pêche (aujourd'hui disparu), et des activités qui y sont liées, telle la construction navale. La déchéance de ce port et les famines résultant des guerres du XVIIIe siècle poussent alors les Bidartars à des pêches plus lointaines et à l'émigration.

Bidart réagit à la mode balnéaire de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle en adaptant son offre à la demande touristique, abandonnant au passage ses activités agricoles et de pêche. La commune double sa population entre 1975 et 2006 : elle est en 2014 une localité de plus de 6 000 habitants, qui s’est tournée résolument vers le secteur des services parmi lesquels le tourisme, à dominante traditionnelle, a une place prépondérante. L’urbanisme de la localité a évolué considérablement pour répondre à la poussée résidentielle émanant des bassins d’emploi de l’aire urbaine de Bayonne, tout en s’attachant à la préservation des zones protégées de son patrimoine naturel.

Géographie

Localisation

Située au sud-ouest du territoire français, Bidart fait partie de l'aire urbaine de Bayonne.

La commune fait partie de la province basque du Labourd.

La commune possède une façade maritime de 4,7 km et s’étend sur près de 2,5 km vers l’intérieur des terres. Son territoire est découpé dans le sens nord-sud en lanières créées par la route départementale 810, la voie ferrée de Bordeaux-Saint-Jean à Irun, et l’autoroute A63.

Géologie et relief

La superficie de la commune est de 1 250 hectares ; son altitude varie entre 0 et 80 mètres, le point culminant de la commune se situe au plateau de Bellevue[2].

Géologie

Bidart se trouve à la charnière entre la zone dite Biarotte au nord de la commune, et la zone de flysch à son extrémité sud. On distingue, outre le flysch de la partie méridionale, trois autres types d’affleurement sur le territoire de Bidart[3]. La partie littorale est en effet caractérisée par des dunes fixées, des dépôts littoraux sableux et des falaises et rochers calcaires, marneux ou marno-calcaires fortement plissés, dont la stabilité est mise en cause du fait de la dégradation des marnes. D’après le rapport de présentation du plan d’organisme de décembre 2011, « les falaises de Bidart représentent un des rares lieux de passage du Crétacé au Tertiaire du milieu marin »[3].

Entre l’Uhabia et le ruisseau de Hondarrague (ou Hondarague[4]), émissaire du lac Mouriscot (Biarritz), apparaît une couverture homogène, terrasse alluviale constituée de déchets détritiques et siliceux (galets, cailloutis, graviers et sables), où affleurent ponctuellement des formations marneuses ou de faciès de flysch.

Enfin, la vallée de l’Uhabia et de ses affluents forme des barthes[n 1] constituées de cailloutis et de limons.

Les zones du littoral de Bidart sont classées en zones à risque avéré et zones à instabilité rocheuse, compte tenu de la forte érosion des falaises[3].

Relief

Le territoire de la commune est divisé en deux parties. Au sud s’étend une plaine en demi-cercle ouverte sur l’océan, et traversée par l’Uhabia. Cette plaine est bordée d’une ligne de coteaux, de Guéthary à Ahetze et Arbonne. Au nord de ces coteaux, le val d’Ilbarritz est arrosé par le ruisseau La Moulie (ou le Lamoulie, prolongement du lac Mouriscot de Biarritz).

Le long de l’océan, les falaises s’étendent d’Ilbarritz (altitude 45 m) jusqu’à l’Uhabia. Elles reprennent au sud de ce fleuve côtier jusqu’à Guéthary (altitude 45 m à nouveau).

La falaise d’Handia, qui surplombe la plage d’Ilbarritz et les rochers de Peyre Blanque[n 2] et Pey qui béou[n 3], est l’escarpement rocheux le plus au nord. On trouve ensuite les falaises de Caseville et d’Ur Xuria qui dominent les plages du Pavillon royal et d'Etche Spi. Plus au sud s’étendent les falaises de Toutil (au-dessus de la plage de Erretegia) et la falaise Lapea (altitude 75 m) qui contient la plage du Centre. Enfin, au sud de l’Uhabia, se présentent les falaises de Coya et de Parlementia.

Hydrographie

Bidart est traversée sur 3,8 km par l'Uhabia, petit fleuve côtier qui se jette dans le golfe de Gascogne dans la commune, et par ses affluents, le Zirikolatzeko erreka et le ruisseau de Bixipau[5].

L’Uhabia est un cours d’eau sous l’influence des marées, alimenté de surcroît par une ramification importante de petits rus de l’arrière-pays. Il fait l’objet d’un plan de prévention des risques d'inondation entraînant des servitudes sur l’urbanisme[n 4] - [3]. En fonction de la pluviométrie, le débit de l’Uhabia peut passer d'un débit coutumier de 65 m3/s à 200 m3/s comme durant la crue de 1959[6]. Les crues de l’Uhabia correspondent à des épisodes pluvieux localisés à concentration rapide de l’ordre de 12 heures pour l’ensemble du bassin.

L’Uhabia était appelé en 1718[6] Haristioneko errera, soit « ruisseau de la belle chênaie », et Houabea en 1750 (carte de Cassini). Maurice Sacx propose l’étymologie basque résultant de la contraction de urhaitz et biak (« les deux rivières »), terme qui correspond assez bien à la réalité, l’Uhabia se formant de la confluence de l’Alhorgako erreka et de l’Alphalako erreka[6].

Le petit fleuve côtier de La Moulie ou Lamouligne (appelé également Lamoulaygue ou de Lamouley[7]) conduit les eaux du lac Mouriscot, situé à Biarritz, à l’océan Atlantique sur près de 1 500 mètres jusqu’à la plage d’Ilbarritz (Bidart). Le Casabilenko erreka est un affluent de La Moulie, qui traverse le quartier d’Agoretta au nord de la commune.

La source dite source royale de Contresta, située sur la D 655, est désormais déclarée impropre à la consommation et ce, depuis un arrêté de 2003 de la Direction départementale des a sanitaires et sociales des Pyrénées-Atlantiques (DDASS 64)[3].

Climat

La station météorologique la plus proche est celle de Biarritz - Anglet[8].

Le climat de Bidart est de type « tempéré océanique aquitain », avec des hivers aux températures rarement négatives, et des chaleurs estivales tempérées par le vent d’ouest. Maurice Sacx signale en 2004 des températures observées durant 25 ans de 12 à 13 °C au printemps, 19 à 20 °C en été, 15 à 16 °C en automne et 9 à 10 °C en hiver[6].

Le climat se caractérise par sa pluviosité, Bidart se situant sur l’isohyète 1 200 - 1 255 mm. Les précipitations sont les plus élevées en automne et au début de l’hiver.

Les vents dominants sont marins, chargés d’humidité. De nord-ouest, ils sont frais en été, froids en hiver. Les vents d’ouest sont plus fréquents en hiver et au printemps, alors que ceux du sud-ouest viennent tempérer les frimas hivernaux[n 5]. De l’est soufflent des vents secs en automne jusqu’en hiver. Enfin le foehn en provenance d’Espagne peut souffler en toutes saisons durant des périodes courtes. Il représente tout de même 11 % des relevés[3].

Le microclimat de la commune a justifié la création du centre thérapeutique de rééducation Les Embruns, renommé qu’il est pour les « surmenés, convalescents, scrofuleux, rachitiques, tuberculeux osseux et ganglionnaires… mais non pour les tuberculeux pulmonaires et certains nerveux… »[9].

Voies de communication et transports

Histoire

L’étymologie de son nom, Bide artean ou « au milieu des chemins, au carrefour », montre que Bidart fut au centre de voies de communications entre les localités voisines et ce, depuis le XIIe siècle qui vit le début de l’implantation humaine et le développement des communes voisines Saint-Jean-de-Luz, Ahetze, Arbonne et Biarritz (plus tardivement pour cette dernière)[6]. En particulier, il était nécessaire aux habitants d'Ahetze et Arbonne d’atteindre la côte et l’axe menant à Saint-Jean-de-Luz, et celui-ci passait par Bidart.

Au Moyen Âge, une route s’élançait déjà depuis La Madeleine au nord, en suivant les tracés actuels de la falaise de Tutilenia et de la corniche, traversait l’Uhabia, et remontait vers Guéthary en passant par Parlementia[6].

La traversée de Bidart par la toute nouvelle route nationale 10 fut envisagée en 1843, impliquant la construction d’ouvrages successifs pour franchir l’Uhabia. Ils faisaient suite à de nombreux autres, dont un pont médiéval dit « romain » de par sa facture, mis au jour en 1968, et un ouvrage en bois du XVIIIe siècle découvert en 1971. Cette passerelle de bois fut par la suite remplacée par un pont en pierres à deux arches[6].

Le pont construit en 1844 possédait un tablier plan appuyé sur les deux rives. Il fut rallongé en 1970-1971.

La construction d'une ligne de tramway à vocation touristique, reliant Bayonne via Chiberta (Anglet) à Hendaye, fut décidée dès 1910[10]. Le décret d’utilité publique fut signé en 1912. En 1913 fut créée la Société Anonyme des Chemins de Fer Basques, reprise en 1914 par les Voies Ferrées Départementales du Midi. Le projet aboutit le 1er juillet 1925. Le trajet d’une heure et vingt-deux minutes marquait six stations sur le territoire de la commune : Ilbarritz, Pavillon Royal, Bidart-Plateau, Bidart-Centre, Bidart-Plage et Uhabia-Parlementia. Le tronçon Biarritz-Hendaye fut supprimé en 1935.

C’est en 1862 que la station ferroviaire de Bidart fut inaugurée sur la voie ferrée menant d’abord de Bordeaux à Bayonne et prolongée ensuite jusqu’à Irun[6].

Le port de Bidart

Plusieurs cartes et livres de comptes mentionnent la présence d’un port à l’embouchure de l’Uhabia aux XVIIe et XVIIIe siècles[11]. Ainsi la carte de Roussel de 1718 et celle de Cassini de 1771 signalent le port de Bidart à côté de celui de Guéthary. De même en 1727, le rapport de Lemasson, commissaire ordinaire de la Marine, détaille les différences du matériel de pêche de Bidart comparé à celui de Guéthary « leurs folles (filets) ont des mailles plus grandes et les emprises de leurs hameçons sont plus courtes et moins espacées sur les cordes ». L’état civil mentionne qu’en 1697 « décéda Martin de Larreguy, Sieur de Pascaolenia, d’un renversement de sa chaloupe, au port de Bidart »[11].

L'enquête sur la flotte de commerce en 1683-1686 conservée aux archives de la chambre de commerce de Dunkerque signale que le port de Bidart « abrite 19 pinasses », alors qu’à la même époque on en compte 17 à Guéthary, 15 à Biarritz et 22 à Saint-Jean-de-Luz. Émile Davril et Michel Etcheverry en concluent que plusieurs centaines de pêcheurs s’activaient au port de Bidart vers 1690[11].

Ce port atteint son apogée en 1697 selon un mémoire de 1777 : « on comptait alors à Bidart 500 marins, plusieurs capitaines, et quantité d’officiers. Il y avait une flottille de pêche de 10 à 12 pinasses pour la pêche au thon en été et pour d’autres pêches en hiver ; en outre on utilisait 3 ou 4 chaloupes pour la pêche de l’ange ou matras, et 20 à 30 autres pour la pêche à la sardine »[12]. Le même mémoire mentionne qu’« il y avait autrefois (à Bidart) un port pour les navires marchands, aujourd’hui il n’en reste que des vestiges ».

L’embouchure de l’Uhabia abritait un petit chantier naval d’où sortaient des barques et des chaloupes de transport, de faible tirant d’eau[n 6].

Deux événements participeront à la disparition du port, l’ensablement progressif de l’estuaire de l’Uhabia entre 1710 et 1749[n 7], et l’effondrement de la falaise de Parlamentia[13]. En 1727 en effet, le port de Bidart n’est plus mentionné dans le rapport du commissaire ordinaire de la marine, Louis Meisson du Parc[11]. Le même rapport souligne également que le port de Guéthary, éloigné de 600 mètres « souffre de l’importante érosion des rochers de protection à laquelle s’ajoute le dessablement des fonds proches du port » (le dessablement du port rendait difficile l’accès au port, direct ou par la côte).

La disparition du port sera la première étape de la décadence économique de la paroisse.

Situation actuelle

La commune est desservie par la route nationale 10, déclassée en route départementale 810, et possède un accès rapide à l'autoroute A63 via les sorties 4 de Biarritz ou 3 de Saint-Jean-de-Luz nord. La route départementale 911 relie le centre-ville de Biarritz à Bidart. Le réseau routier de la commune en 2011 représente près de 39 km répartis entre :

- autoroute A63, 4,5 km ;

- route départementale 810, 5,2 km ;

- autres routes départementales (RD 911, RD 255, RD 355, RD 455 et RD 655), 9,2 km ;

- voies communales, 19,5 km[3].

La commune est desservie par le réseau de bus de l'agglomération Côte Basque-Adour, Chronoplus, depuis début 2011[14]. Au service hiver 2021/2022, les lignes 4, 38, 44 et 46 relient les différents quartiers de Bidart entre eux et aux autres communes du réseau[15]. La ligne 3 Car Express Hendaye <> Bayonne dessert également la commune.

Enfin, la ligne ferroviaire de Bordeaux à Irun traverse le territoire, les points d'arrêt les plus proches étant situés à Biarritz et Guéthary.

Infrastructures de transport à Bidart.

Infrastructures de transport à Bidart. Route départementale 810 dans le centre de Bidart.

Route départementale 810 dans le centre de Bidart.

Urbanisme

Typologie

Bidart est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [16] - [17] - [18]. Elle appartient à l'unité urbaine de Bayonne (partie française), une agglomération internationale dont la partie française regroupe 30 communes[19] et 251 520 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[20] - [21].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Bayonne (partie française) dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 56 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[22] - [23].

La commune, bordée par l'océan Atlantique, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[24]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[25] - [26].

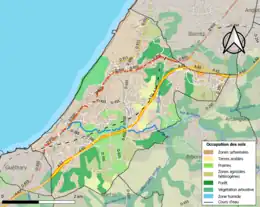

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (53,8 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (33,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (36,3 %), forêts (12,9 %), prairies (10,4 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (9,9 %), zones agricoles hétérogènes (8,2 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (7,6 %), terres arables (5,2 %), zones humides côtières (4,6 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (3,6 %), eaux maritimes (1,3 %)[27].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Morphologie urbaine

Le plan local d’urbanisme actuel a fait l’objet d’une enquête publique du 7 février au 11 mars 2011 et a été approuvé définitivement par le conseil municipal de Bidart le 28 novembre 2011[3]. Le précédent datait du 21 décembre 2001.

Il propose 38 % d'espaces urbanisables (467 ha) et 62 % d'espaces naturels et agricoles (748 ha, dont 191 ha d'espaces boisés classés)[3].

Les objectifs du nouveau PLU sont de faire évoluer le plan existant sur les points les suivants[3] :

- « permettre de redynamiser le centre-ville en favorisant la mixité sociale, l’optimisation du foncier et l’amélioration des circulations piétonnes (création de nouveaux cheminements et espaces publics remarquables) ;

- transformer la RD 810 dans le secteur commercial en véritable avenue urbaine cumulant la mixité de fonctions (commerces, bureaux, logements) et des modes de déplacements (piétons, vélos, transport en commun) en facilitant la création de contre-allées ;

- aménager les pénétrantes vers la partie intérieure de la Commune (rue de la Gare, rue Berrua, notamment) en améliorant les liens, tous modes confondus, entre les quartiers excentrés et le centre bourg ;

- mettre en valeur la plaine de l’Uhabia en créant un véritable espace de loisirs et de découverte du milieu naturel ;

- assurer la cohérence des équipements et des activités sportifs dans ce même secteur ;

- assurer la cohérence des équipements et des activités scolaires et périscolaires dans le vallon d’Ur Onea. »

Lieux-dits et hameaux

Près de 50 lieux-dits sont identifiés sur les cartes IGN, en une mosaïque très variée qui va de Bassilour, centré sur le moulin éponyme construit en 1741 sur l'Uhabia, au technopôle Izarbel qui est destiné aux activités pionnières de haute technologie[28].

Plan de prévention du risque inondation (PPRI)

La zone inondable développée par l’Uhabia fait, depuis 2003, l’objet d’un plan de prévention du risque inondation. Les secteurs concernés par des débordements lors de crues exceptionnelles (de fréquence centennale) sont la zone artisanale de Bassilour, la zone commerciale Zirlinga, la partie en amont du pont de l’autoroute (zones remblayées), la zone située entre le pont dit SNCF et l’océan, et le camping le Ruisseau[3].

Logement

En 2009, le nombre total de logements dans la commune était de 5 020, alors qu'il était de 2 996 en 1999[I 1].

Parmi ces logements, 54,8 % étaient des résidences principales, 42,0 % des résidences secondaires et 3,2 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 44,7 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 55,1 % des appartements[I 2].

La proportion des résidences principales, propriétés de leurs occupants était de 58,1 %, en baisse sensible par rapport à 1999 (65,4 %). La part de logements HLM loués vides (logements sociaux) était en hausse : 8,8 % contre 5,1 % en 1999, leur nombre ayant diminué de 98 à 242[I 3].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Bidart est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[29]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[30].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) Côtier basque, regroupant 12 communes dans les Pyrénées-Atlantiques et une dans les Landes concernées par un risque de phénomènes fluvio-maritimes pouvant s’avérer dangereux (estuaire Adour et Nive) sur le territoire de Bayonne et de crues rapides dévastatrices de la Nivelle dans sa partie sud (Ciboure, Saint-Jean-de-Luz), un des 18 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Adour-Garonne[31]. La plus forte crue connue est celle de 1952, suivie de celle de 1981. Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour trois scénarios : fréquent (crue de temps de retour de 10 ans à 30 ans), moyen (temps de retour de 100 ans à 300 ans) et extrême (temps de retour de l'ordre de 1 000 ans, qui met en défaut tout système de protection)[32]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1991, 1995, 1997, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018 et 2021[33] - [29].

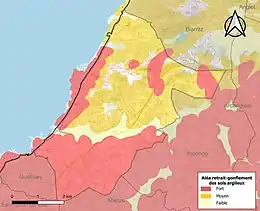

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[34].

Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[35]. 88,2 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ELAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 3] - [36].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2003 et 2005 et par des mouvements de terrain en 1995[29].

Toponymie

Attestations anciennes

Le toponyme Bidart est mentionné au XIIe siècle[37] dans le cartulaire de Bayonne (F 14)[38] et apparaît sous la forme Bidart (1349), Beata Maria de Bidart (1755[37], collations du diocèse de Bayonne[39]), Bidars (carte des Pays basques de France et d'Espagne) et Bidarte[40] au XIXe siècle.

D'après la Carte des Sept Provinces Basques du prince Louis-Lucien Bonaparte (1863), le dialecte basque parlé à Bidart est le labourdin.Le nom basque est Bidarte, qui vient de bide (chemin) et arte (entre) et signifie « entre des chemins, au carrefour »[41].

Autres toponymes

Bouroushiriart était un hameau de Bidart, mentionné en 1863 par le dictionnaire topographique Béarn-Pays basque[37].

Ilbarritz (« lieu du domaine encaissé ») apparaît sous les formes Ilbarritz (1761[37], collations du diocèse de Bayonne[39]) et Ilbarrits (1863[37], dictionnaire topographique Béarn-Pays basque[37]).

Oihara était un hameau de Bidart, que le dictionnaire de 1863[37] orthographie Oyhara.

Parlamentüa (« le Parlement ») désignait en 1863 un hameau de Bidart[37].

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Le passage de groupes humains il y a 30 000 ans est attesté par la découverte dans la zone Chabiague-Ilbarritz d’éclats de silex, de burins et autres grattoirs. La plus grande partie de ces matériels[n 8] est datée du Châtelperronien (Paléolithique supérieur)[42] - [43] - [44].

Selon Emmanuel Passemard il s’agit d'« une station d'approvisionnement où l'on procédait au débitage de lames, probablement assez vilaines, sur des fragments roulés par la mer », où des hommes s'installèrent pour en faire commerce[42] - [45].

Les recherches n’ont révélé à ce jour aucun vestige entre cette période du Paléolithique supérieur et le Néolithique, époque pour laquelle des restes d’outillages et de poterie datant de 3 200 ans av. J.-C. ont été découverts[46] - [47].

Des traces d’un atelier et du mobilier, datant du Paléolithique et du Néolithique, ont été trouvés sur le plateau de Bellevue et la plage du Pavillon royal. La zone d'Ilbarritz a, elle, révélé du matériel datant d'une période qui s'étale du Paléolithique à la Protohistoire. La source Contresta a également été fréquentée au Paléolithique, si l’on en croit le mobilier découvert. Au site du Ruisseau, où se situe aujourd’hui un camping, et à la plage du Centre, ont été trouvés des restes de mobilier reflétant une présence longue allant du Paléolithique à la période gallo-romaine. Le mobilier archéologique de la plage d'Uhabia provient également de la période gallo-romaine. Tous ces sites ont justifié de leur l'inscription en zone archéologique sensible[42] - [3].

Moyen Âge

En 1122, Guillaume IX d'Aquitaine donne le droit de pâturages sur les terres cultes et incultes, ainsi que le droit d’y fonder des exploitations, à l’évêque de Bayonne. Ce dernier et le vicomte de Labourd décident en conséquence d’autoriser en particulier la colonisation de landes inoccupées de la côte où se créent bientôt Bassussarry, Guéthary, Serres et Bidart, qui apparaît dès le milieu du XIIe siècle dans le cartulaire de Bayonne ou Livre d'Or[48] - [49].

Bidart passe près de trois siècles sous la domination anglaise (1152-1453), en raison du mariage d’Aliénor d'Aquitaine avec Henri II d'Angleterre, jusqu’à la fin de la guerre de Cent Ans[48].

Le Livre d’Or livre quelques dates concernant Bidart qui décrivent son histoire. Ainsi en 1349, il est fait mention d’un caperan qui, selon Maurice Sacx, n’est pas un curé mais un chapelain, indiquant ainsi que Bidart n’est pas encore une véritable paroisse[48] - [49].

Les registres gascons des archives de Bayonne indiquent qu’en 1517 le vicaire de la paroisse de Bidart, Bertrand de la Fargue, promet que tout le blé du lieu sera livré à Bayonne « vu que, dans le Labourd, on donne le blé aux ennemis du Roy »[48] - [6].

En 1597, ce sont les registres français des archives de Bayonne qui mentionnent les délibérations de la municipalité bayonnaise, pour juger des mesures nécessaires à l’encontre d'un capitaine Combes ou Comba de Bidart qui aurait « été de la ligue et (…) porté les armes contre le Roy »[48] - [6].

Le début du XVIe siècle en Labourd est marqué par l'apparition de la peste. La lecture des registres gascons permet de suivre son expansion[48] - [50]. Le 21 octobre 1515, la ville de Bayonne fait « inhibition et défense à tous les manants et habitants de la présente cité (...) d'aller en la paroisse de Bidart (...) à cause de la contagion de la peste »[48] - [n 9].

Les registres paroissiaux de Bidart sont archivés depuis 1644 et permettent d’évaluer l’évolution de la démographie, ainsi qu’il en est fait état ci-après, dans le paragraphe dédié[48].

La pêche à la baleine

Au XVIe siècle, la chasse à la baleine est déjà présente à Bidart, comme le prouve la convention entre les pêcheurs de Biarritz et ceux de Bidart, signée le 28 décembre 1580 et détenue aux archives de Biarritz[51] - [11] - [n 10]. Cet accord tend à régler le partage des prises communes[51].

Les rôles et actes notariés détenus par les archives générales de Rotterdam[51] - [52] mentionnent divers harponneurs ou capitaines engagés dans la course à la baleine au XVIIe siècle, tels[51] :

- en 1633, Martin de l’Hospital et André de Clauset ;

- en 1643, Martin de Mendecheval[n 11] - [n 12], Joannis d’Aringanjart, Saubat de Ousinjage[n 13], Dominique de la Voulette, Clément de Mendechaval ;

- en 1661, Johannes de Berreau et Martin Halle ;

- en 1669, Michel de Bringeau avec son maître de chaloupe Saubat du Halde[n 14] ;

- en 1670, Michel de Vinjou[n 15] et Saubat du Halde[51].

L’émigration

Entre 1718 et 1790, Maurice Sacx évalue l’émigration de Bidart à quatorze départs par an. Durant le siècle suivant, le mouvement ne s’est pas tari. On retrouve en effet sur la liste de 235 mariages basques à Saint-Pierre-et-Miquelon entre 1819 et 1889 pas moins de 54 noms originaires de Bidart[51] - [53].

La bataille de la Nive

La bataille de la Nive est une bataille de la guerre d'indépendance espagnole, qui s'est déroulée en décembre 1813[51].

À Bidart, le quartier Barroilhet est le témoin de combats acharnés[51] - [54].

« Les maisons et les routes de Saint-Jean-de-Luz jusqu’à la vieille porte de Bidart étaient couvertes de blessés anglais et portugais après la bataille du 9 et 10 décembre. Le soir du 9, le lieutenant-colonel Lloyd, à la tête de ses troupes, les ponts de Saint-Jean-de-Luz et de l’Ouhabia ayant été reconstruits, attaquent notre village ; les Français résistent puis sont repoussés par les Anglais ; c’est à midi qu’une balle de mousquet vint frapper mortellement Lloyd[51] - [55] - [54]. »

La tombe du lieutenant-colonel Richard Lloyds, dans le cimetière de Bidart, a été restaurée en 1904[51].

Époque contemporaine

Pendant l'occupation allemande, la Kommandantur s'installa villa Onestia (aujourd'hui Le Régent), rue de la Gare[n 16].

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Située au Pays basque, Bidart se situe politiquement relativement à droite mais éloignée de l’extrême droite, privilégiant les candidats de droite aux élections présidentielles et les plébiscitant aux élections législatives (sauf pour l’élection législative de 2012 qui a vu la victoire de Sylviane Alaux sur un score relativement partagé) et cantonales. Les électeurs ont également légèrement moins voté pour les candidats de gauche que le reste du département lors des dernières élections régionales (50,77 % pour Alain Rousset dans les Pyrénées-Atlantiques[56] contre 46,74 % à Bidart) et européennes. D’autre part, les partis politiques basques ne sont pas plébiscités lors des scrutins locaux.

| Élections présidentielles, résultats des deuxièmes tours. | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Année | Élu | Battu | Participation | ||||

| 2002 | 85,72 % | Jacques Chirac | RPR | 14,28 % | Jean-Marie Le Pen | FN | 81,96 % [57] |

| 2007 | 53,10 % | Nicolas Sarkozy | UMP | 46,90 % | Ségolène Royal | PS | 86,56 % [58] |

| 2012 | 49,61 % | François Hollande | PS | 50,39 % | Nicolas Sarkozy | UMP | 82,67 % [59] |

| 2017 | % | Emmanuel Macron | EM | % | Marine Le Pen | FN | % [60] |

| 2022 | % | Emmanuel Macron | LREM | % | Marine Le Pen | RN | % [61] |

| Élections législatives, résultats des deux meilleurs scores du dernier tour de scrutin. | |||||||

| Année | Élu | Battu | Participation | ||||

| 2002 | 61,91 % | Michèle Alliot-Marie | UMP | 38,09 % | Sylviane Alaux | PS | 58,09 % [62] |

| 2007 | 59,15 % | Michèle Alliot-Marie | UMP | 40,85 % | Sylviane Alaux | PS | 57,47 % [63] |

| 2012 | 50,44 % | Sylviane Alaux | PS | 49,56 % | Michèle Alliot-Marie | UMP | 54,36 % [64] |

| 2017 | % | % | % [65] | ||||

| 2022 | % | % | % [66] | ||||

| Élections européennes, résultats des deux meilleurs scores. | |||||||

| Année | Liste 1re | Liste 2e | Participation | ||||

| 2004 | 25,21 % | Kader Arif | PS | 19,59 % | Alain Lamassoure | UMP | 40,33 % [67] |

| 2009 | 33,11 % | Dominique Baudis | UMP | 16,42 % | José Bové | LVEC | 42,78 % [68] |

| 2014 | 22,46 % | Michèle Alliot-Marie | UMP | 18,03 % | Marine Le Pen | FN | 39,41 % [69] |

| 2019 | % | % | % [70] | ||||

| Élections régionales, résultats des deux meilleurs scores. | |||||||

| Année | Liste 1re | Liste 2e | Participation | ||||

| 2004 | 49,72 % | Alain Rousset | PS | 41,44 % | Xavier Darcos | UMP | 62,88 % [71] |

| 2010 | 46,74 % | Alain Rousset | PS | 43,55 % | Xavier Darcos | UMP | 34,56 % [72] |

| 2015 | % | % | % [73] | ||||

| 2021 | % | % | % [74] | ||||

| Élections cantonales, résultats des deux meilleurs scores du dernier tour de scrutin. | |||||||

| Année | Élu | Battu | Participation | ||||

| 2001 | % | % | % [75] | ||||

| 2004 | % | % | % [76] | ||||

| 2008 | 57,60 % | Philippe Juzan | UMP | 42,40 % | Georgette Jariod | PS | 62,22 % [77] |

| 2011 | % | % | % [78] | ||||

| Élections départementales, résultats des deux meilleurs scores du dernier tour de scrutin. | |||||||

| Année | Élus | Battus | Participation | ||||

| 2015 | % | % | % [79] | ||||

| 2021 | % | % | % [80] | ||||

| Référendums. | |||||||

| Année | Oui (national) | Non (national) | Participation | ||||

| 1992 | 50,26 % (51,04 %) | 49,74 % (48,96 %) | 68,58 % [81] | ||||

| 2000 | % (73,21 %) | % (26,79 %) | % [82] | ||||

| 2005 | 51,53 % (45,33 %) | 48,47 % (54,67 %) | 72,76 % [83] | ||||

Élections présidentielles les plus récentes

Lors du second tour de l'élection présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy, UMP, élu, avait obtenu 53,10 % des suffrages et Ségolène Royal, PS, 46,90 % des suffrages ; le taux de participation était de 86,56 %[84].

Lors du second tour de l'élection présidentielle de 2012, François Hollande, PS, élu, avait obtenu 49,61 % des suffrages et Nicolas Sarkozy, UMP, 50,39 % des suffrages ; le taux de participation était de 82,67 %[85].

Élections municipales les plus récentes

Aux élections municipales de 2008, la liste de Jean Jaccachoury, dont la liste LDVD avait obtenu 20 sièges sur 27, avait rassemblé au second tour 45,18 % des suffrages ; le taux de participation était de 68,48 %[86].

Aux élections municipales de 2014, la liste d'Emmanuel Alzuri, dont la liste SE avait obtenu 25 sièges sur 29, avait rassemblé dès le premier tour 67,55 % des suffrages ; le taux de participation était de 61,90 %[87].

Liste des maires

Jusqu’à la Constitution de 1791, chaque quartier de Bidart (Pourguette, Oyare, Ilbarritz et Burruntz jusqu’au milieu du XVIIe siècle, Oyare se scindant ensuite en deux pour donner Oyare-Issunaritz et Parlementia), présentait un jurat au conseil de la commune, parmi lesquels le premier jurat, ou maire-abbé (auzapez) était élu par les maîtres de maison et devenait membre de plein droit du Biltzar[6]. L’élection se tenait la dernière semaine de décembre, à main levée. Le clergé (curé et vicaire) et les nobles étaient exclus du nombre des électeurs.

À partir de 1791, le conseil général de la commune, qui était élu au suffrage censitaire, était présidé par le maire. Ce dernier était assisté d’un procureur. Dès 1793, ce binôme marque la prédominance du pouvoir centralisateur, les maires étant nommés par le préfet, représentant du gouvernement parisien[6]. Cette situation perdurera jusqu’à la chute du Second Empire.

Maires élus à partir de la Troisième République

Instances judiciaires et administratives

Bidart relève du tribunal d'instance de Bayonne, du tribunal de grande instance de Bayonne, de la cour d'appel de Bordeaux, du tribunal pour enfants de Bayonne, du conseil de prud'hommes de Bayonne, du tribunal de commerce de Bayonne, du tribunal administratif de Pau et de la cour administrative d'appel de Bordeaux[93].

La commune se trouve dans la circonscription de sécurité publique du commissariat de police de Biarritz.

Eau et assainissement

Le syndicat mixte de l’usine de la Nive, auquel Bidart souscrit, est responsable de l'approvisionnement en eau potable de la ville, grâce à un prélèvement effectué au niveau d’Ustaritz. La distribution auprès des quelque 4 000 abonnés de la commune est assurée par la Lyonnaise des Eaux[51] - [3].

Le traitement des eaux usées est pris en charge majoritairement par la station d’épuration située sur le territoire dans la plaine de l'Uhabia[51] - [n 17]. Le nord de la commune est raccordé à la station Marbella de Biarritz, qui traite aussi les effluents provenant d’Arbonne et d'Ahetze. La station d’épuration de Bidart rejette actuellement ses eaux traitées dans l’Uhabia, peu avant l’embouchure. Une étude portant sur un émissaire de 400 mètres minimum permettant le rejet en mer est en cours[94] - [3].

Déchets ménagers et électrification

La commune adhère au syndicat mixte Bizi Garbia. Cet établissement public de coopération intercommunale endosse les compétences relatives à la gestion de la filière déchets comprenant les collectes traditionnelles et sélective, le traitement, la valorisation et l'élimination des déchets ménagers[3].

Le réseau général est alimenté par la ligne à haute tension (63 kV) Mousseroles (Bayonne) - La Négresse - Saint-Jean-de-Luz selon un axe nord-est - sud-ouest et suit la voie ferrée[3]. De ce fait, elle ne présente pas d’impact paysager significatif, à l’exception des parties où elle rejoint des zones d’habitation (nord et sud de la commune). Des travaux d’enfouissement des lignes ont été entrepris dans le cadre de la mise en valeur du centre du village.

Intercommunalité

Bidart fait partie de neuf structures intercommunales[94] - [95] :

- Communauté d'agglomération du Pays basque ;

- le SIVU Arbonne - Bidart, dont le siège est à Bidart[95] ;

- le syndicat d’énergie des Pyrénées-Atlantiques ;

- le syndicat intercommunal d'aménagement de la zone Ilbarritz-Mouriscot ;

- le syndicat intercommunal des collèges d'enseignement secondaire de Saint-Jean-de-Luz ;

- le syndicat intercommunal pour la gestion du centre Txakurrak ;

- le syndicat intercommunal pour le soutien à la culture basque ;

- le syndicat mixte de l’Uhabia, dont le siège est à Bidart[95] ;

- le syndicat mixte de l'usine de la Nive.

La commune adhère à l'Eurocité basque Bayonne - San Sebastian[94].

Finances locales

Bidart appartient à la strate des communes ayant une population comprise entre 5 000 et 10 000 habitants. Le tableau ci-dessous montre le résultat comptable par habitant sur dix années (période 2004 - 2013), ainsi que le solde de financement des investissements, toutes données comparées à la moyenne de la strate.

Comptes de la commune de Bidart de 2004 à 2013.

Résultats exprimés en €/habitant.

| Années | Résultat comptable | Besoin ( financement des investissements |

Capacité d'autofinancement (CAF) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Bidart | Moyenne de la strate |

Bidart | Moyenne de la strate |

Bidart | Moyenne de la strate | |

| 255 | 167 | 285 | 198 | |||

| 206 | 194 | 239 | 226 | |||

| 274 | 218 | 308 | 254 | |||

| 62 | 220 | -37 | 257 | |||

| 260 | 210 | 303 | 257 | |||

| 229 | 178 | 274 | 221 | |||

| 315 | 217 | 354 | 269 | |||

| 252 | 160 | 200 | 289 | |||

| 238 | 149 | 281 | 190 | |||

| 238 | 149 | 281 | 190 | |||

| Sources des données : les comptes des communes - Bidart[96].

Strate : communes de 5 000 à 10 000 habitants. | ||||||

Taux de fiscalité directe en 2013.

| Taxe | Taux voté à Bidart | Taux moyen de la strate |

|---|---|---|

| d'habitation | 15,11 % | 14,41 % |

| foncière sur le bâti | 10,79 % | 20,80 % |

| foncière sur le non-bâti | 30,62 % | 57,75 % |

| Sources des données : les comptes des communes - Bidart[96].

Taxes en pourcentage de la valeur locative cadastrale. Strate : communes de 5 000 à 10 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé. | ||

| En milliers d’euros | En euros par habitant | Moyenne de la strate | ||

|---|---|---|---|---|

| Opérations de fonctionnement | ||||

| Total des produits de fonctionnement = A | 9 562 | 1 504 | 1 167 | |

| Dont : | Impôts Locaux | 3 501 | 551 | 448 |

| Autres impôts et taxes | 1 040 | 164 | 79 | |

| Dotation globale de fonctionnement | 1 202 | 189 | 203 | |

| Total des charges de fonctionnement = B | 7 646 | 1 203 | 1 029 | |

| Dont : | Charges de personnel | 3 776 | 594 | 513 |

| Achats et charges externes | 2 462 | 387 | 264 | |

| Charges financières | 398 | 63 | 34 | |

| Contingents | 115 | 18 | 33 | |

| Subventions versées | 403 | 63 | 73 | |

| Résultat comptable = R (A-B) | 1 916 | 301 | 137 | |

| Opérations d'investissement | ||||

| Total des ressources d'investissement = C | 6 305 | 992 | 474 | |

| Dont : | Emprunts bancaires et dettes assimilées | 1 000 | 157 | 80 |

| Subventions reçues | 779 | 123 | 70 | |

| FCTVA | 501 | 79 | 41 | |

| Retour de biens affectés, concédés, etc. | 0 | 0 | 0 | |

| Total des emplois d'investissement = D | 3 672 | 578 | 502 | |

| Dont : | Dépenses d'équipement | 1 666 | 262 | 385 |

| Remboursement d'emprunt et dettes assimilées | 986 | 155 | 79 | |

| Charges à répartir | 0 | 0 | 0 | |

| Immobilisation affectées, concédées, etc. | 0 | 0 | 0 | |

| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement = E (D-C) | −2 633 | - 414 | 15 | |

| Autofinancement | ||||

| Excédent brut de fonctionnement | 2 419 | 380 | 210 | |

| Capacité d'autofinancement (CAF) | 2 203 | 347 | 181 | |

| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 1 218 | 191 | 102 | |

| Endettement | ||||

| Encours de la dette au 31/12 | 11 807 | 1 857 | 881 | |

| Annuité de la dette | 1 369 | 215 | 112 | |

| Avance du Trésor au 31/12 | 0 | 0 | 0 | |

| Fonds de roulement | 2 857 | 449 | 223 | |

| Sources des données : les comptes des communes - Bidart[96].

Strate : communes de 5 000 à 10 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé. | ||||

Les remarques suivantes sont toujours faites en comparant Bidart aux autres communes de la même strate (communes de 5 000 à 10 000 habitants)[n 18] :

- la séquence des données de 2004 à 2013 montre une situation financière régulièrement meilleure que la moyenne de la strate ;

- le taux de la taxe d’habitation est supérieur au taux moyen de la strate ;

- le poids de l'impôt foncier, tant pour les propriétés bâties que non-bâties, est nettement inférieur à la moyenne ;

- l'annuité de la dette par habitant (1 880 €) représente plus de deux fois la valeur de la moyenne de la strate.

Population et société

Évolution démographique

Le gentilé est Bidartars[97] - [98].

Les registres paroissiaux archivés depuis 1644 permettent de suivre de façon précise l’évolution de la population avant la création de l'état civil en 1792[n 19].

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[100]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[101].

En 2020, la commune comptait 7 224 habitants[Note 4], en augmentation de 9,87 % par rapport à 2014 (Pyrénées-Atlantiques : +3 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Jusqu’en 1820, l’évolution de la population est négative, liée non seulement aux guerres des XVIIe et XVIIIe siècles qui affectent lourdement la navigation commerciale et la pêche, mais également aux famines (1693-1695 et 1709-1710). La variole fait également des ravages en 1772 et 1784. Enfin, la mer réclame son tribut et en 1702 par exemple, vingt pêcheurs périssent en un seul jour lors d’une forte tempête[104] - [6].

À partir de la fin du XIXe siècle, la mode balnéaire influe le développement urbanistique de Bidart. Ainsi la Société anonyme des bains de mer investit dans un grand lotissement. Le projet est abandonné en 1884 mais l’impulsion a été donnée. Le baron de l’Espée fait construire son château à Ilbarritz et la reine Nathalie de Serbie projette la construction du château Le Sacchino (aujourd’hui Les Ailes) surplombant la plage Pavillon Royal[104] - [105].

Sous cette influence, Bidart, devenue station balnéaire, adhère au syndicat d’initiative du Pays basque, puis crée en 1922 son propre syndicat d’initiative et la chambre d’industrie climatique[104] - [6].

En 1927 le village accède au rang de station climatique et cette étape importante décidera de la mutation de nombreux agriculteurs et artisans locaux vers les métiers du bâtiment ou de l’hôtellerie[104].

La population de Bidart passe le cap des 3 000 habitants en 1982. Dès lors, la croissance démographique ne cesse de s’accélérer du fait de la nécessité d’accompagner la progression des pôles d’emplois voisins fortement urbanisés, tels le BAB. Durant la période 1982 - 90, le taux de croissance de la population à Bidart est de 35 % (à comparer avec les 8 % moyens de l’aire urbaine de Bayonne). La décennie suivante (1990 - 99), la progression est encore de 13 %, la moyenne de l’aire urbaine étant de 8 %[104] - [3]. En 2010, la population de Bidart est de plus de 6 000 habitants[104] - . L’évolution démographique est essentiellement due, durant la période 1982 - 2006, au solde migratoire d’actifs, le solde naturel ne participant que marginalement à la progression générale[104] - .

| 1982 - 1990 | 1990 - 1999 | 1999 - 2006 | |

|---|---|---|---|

| Taux de variation annuel de la population | + 3,90 | + 1,40 | + 2,70 |

| Solde naturel | + 0,10 | + 0,04 | + 0,20 |

| Solde migratoire | + 3,80 | + 1,30 | + 2,50 |

Pyramide des âges

En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 30,8 %, soit en dessous de la moyenne départementale (30,9 %). De même, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 27,3 % la même année, alors qu'il est de 30,5 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 3 376 hommes pour 3 516 femmes, soit un taux de 51,02 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (52,08 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Activité de la population

Cette tendance, qui voit le pourcentage d’actifs augmenter, se confirme de 1999 à 2006, le taux d’activité[n 20] passant de 70,9 % à 73,4 % (dans le même temps, le taux moyen des Pyrénées-Atlantiques passe de 68,5 % en 1999 à 71 % en 2006)[3]. En 2009, ce taux n’est localement plus que de 72,3 %, subissant la montée de la part des retraités et préretraités (7,5 % en 1999, puis 10,2 % en 2009)[108].

| Population | Actifs | Taux d’activité en % | Actifs ayant un emploi | Taux d’emploi en % | |

|---|---|---|---|---|---|

| Ensemble | 4 093 | 2 958 | 72,3 | 2 603 | 63,6 |

| 15 à 24 ans | 592 | 232 | 39,2 | 163 | 27,5 |

| 25 à 54 ans | 2 620 | 2 376 | 90,7 | 2 120 | 80,9 |

| 55 à 64 ans | 881 | 350 | 39,8 | 320 | 36,4 |

Enseignement

La commune de Bidart est rattachée à l’académie de Bordeaux[109]. Elle dispose d'une école, l'école primaire publique Jean-Jaccachoury[110]. Cette école propose un enseignement bilingue français-basque à parité horaire[111].

L'ESTIA, école d'ingénieurs gérée par la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays basque, est située dans le technopôle Izarbel.

Santé

L’offre de services se rapportant à la santé s’établissait comme suit en 2011 :

Sports et équipements sportifs

Outre les pratiques sportives décrites ci-après, des activités privées se sont développées autour du golf d’Ilbarritz et du mini-golf du centre du village[112].

Judo

Localisé au Kirolak, rue de la Gare, le judo club de Bidart, Bidarteko Dojo, a fêté ses 30 ans d'existence en 2007. Le club dispense des cours de judo des catégories baby judo aux adultes, mais aussi du ju-jitsu pour les adolescents et les adultes[113].

Pelote basque

Présentation de l'équipe senior de chistera en juillet 2005.

Présentation de l'équipe senior de chistera en juillet 2005. Partie de chistera enfants.

Partie de chistera enfants..jpg.webp) Mouvement de chistera.

Mouvement de chistera. Petit fronton au centre du village.

Petit fronton au centre du village.

De nombreux professionnels dans cette spécialité ont été formés dans le club Kostakoak (« ceux de la côte »), comme Éric Irastorza, Laurent Garcia, Patrice Berdoulay et Hervé Caudal. Le club a été créé en 1942 par Albert Sasco, Pierre Balgaciague, André Mitchelena et Jean Belascain, Sasco en devenant le premier président[13].

Le grand fronton date de 1958.

Randonnée

Bidart participe au sentier du littoral dont la partie qui part de Bidart pour aboutir à Hendaye s'inscrit dans le projet plus vaste de sentier européen du littoral (ou sentier européen E9), un sentier européen de grande randonnée, s’étendant le long des côtes occidentales et septentrionales de l'Europe sur 5 000 kilomètres, du cap Saint-Vincent au Portugal jusqu’à la commune estonienne de Narva-Jõesuu, à la frontière russe[3].

La commune a, en outre, balisé cinq sentiers de randonnée qui permettent de découvrir la vallée de l’Uhabia, le lac Mouriscot, les falaises et les plages, et le centre du village.

Rugby à XV

Le Bidart Union Club a remporté trois titres séniors durant la saison 2007-2008 : champion comité première et réserve, et champion de France promotion honneur.

Surf

C'est sur la commune de Bidart que se situe la vague mondialement connue de Parlementia. Tous les ans, une compétition de surf de grosses vagues y est organisée. On peut considérer cette vague comme patrimoine naturel de la commune et aussi une attraction touristique partagée avec la commune limitrophe de Guéthary où se trouve le meilleur point de vue sur la vague.

Vie associative

Outre les associations sportives, Bidart accueille des associations tournées vers la musique, le soutien à la tradition basque (danses, musique, jeu de cartes), l’éducation, l’économie locale, l’aide humanitaire et la solidarité[114].

Cultes

_Chapelle_Ste_Madelaine.JPG.webp)

Culte catholique

Le territoire de la commune se situe au sein de la paroisse Saint-Joseph des Falaises dans le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Cette paroisse dispose de deux lieux de culte : l'église Notre-Dame-de-l'Assomption de Bidart et l'église Saint-Nicolas sur la commune voisine de Guéthary[115].

Outre cette église, la commune possède deux cimetières et quatre chapelles. La chapelle Sainte-Madeleine, également appelée de la Madeleine, domine la mer. Celle de Notre-Dame d’Ur Onea (« la bonne eau » en basque) recèle une vierge en bois doré du XVIIIe siècle[116]. Enfin, la chapelle Saint-Joseph est située dans le quartier de Parlementia et la chapelle des Embruns au sein du centre du même nom.

Économie

Revenus de la population et fiscalité

En 2011, le revenu fiscal médian par ménage était de 30 754 €, ce qui plaçait Bidart au 14 485e rang parmi les 31 886 communes de plus de 49 ménages en métropole[117].

En 2009, 59,4 % des foyers fiscaux n'étaient pas imposables[I 4].

Emploi

En 2009, la population âgée de 15 à 64 ans s'élevait à 4 093 personnes, parmi lesquelles on comptait 72,3 % d'actifs dont 63,6 % ayant un emploi et 8,7 % de chômeurs[I 5].

On comptait 3 191 emplois dans la zone d'emploi, contre 1 663 en 1999. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la zone d'emploi étant de 2 630, l'indicateur de concentration d'emploi est de 121,3 %, ce qui signifie que la zone d'emploi offre plus d'un emploi par habitant actif[n 22] - [I 6].

Entreprises et commerces

Jusqu’à la Révolution, la quasi-totalité de la population s’emploie aux travaux de la terre et à la pêche. Lente au début, la conversion vers les métiers liés au tourisme (métiers du bâtiment, hôtellerie) s’est accélérée à partir de 1940.

| Années | 1831 | 1911 | 1921 | 1931 | 1946 | 1962 | 1980 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Agriculteurs | 19,0 % | 22,4 % | 18,6 % | 12,4 % | 3,3 % | 3,1 % | 0,4 % |

| Pêcheurs¹ | 0,3 % | 0,9 % | 2,3 % | 1,4 % | 0,0 % | 2,0 % | 0,2 % |

Au 31 décembre 2010, Bidart comptait 916 établissements : 19 dans l’agriculture-sylviculture-pêche, 38 dans l'industrie, 90 dans la construction, 665 dans le commerce-transports-services divers et 104 étaient relatifs au secteur administratif[I 7].

Entreprises

En 2011, 111 entreprises ont été créées à Bidart, dont 50 par des autoentrepreneurs[I 8] - [I 9].

Trois zones d’activités artisanales et industrielles sont situées à proximité de l’autoroute[3] :

- la zone d’activités de Bassilour : les activités qu’elle regroupe concernent à 83 % l’industrie manufacturière et à 8 % le commerce et la réparation. Les autres activités formant chacune moins de 5 % de l’ensemble sont les transports et communication, la construction et enfin l’immobilier et les services aux entreprises. Elle se situe à l’est de l’autoroute, en rive gauche de l’Uhabia, au centre du territoire de la commune ;

- la zone d’activités technopôle Izarbel concentre des activités pionnières de haute technologie. Près de 70 entreprises s’y sont spécialisées dans les domaines de l'informatique, de la mécanique de précision, du traitement de l’image, des télécommunications ou du multimédia. Les activités proposées concernent à 76 % les services aux entreprises et 14 % l'industrie. Viennent ensuite la construction, les activités financières, le commerce et les réparations, ainsi que les transports et communication. L’aNTIC Pays basque y a son siège ; l'Ifremer y possède un laboratoire (laboratoire halieutique d’Aquitaine), dont la mission est de « travailler sur les pêcheries côtières et estuariennes en Aquitaine et principalement sur les populations de poissons migrateurs amphihalins dont l’anguille européenne, les salmonidés migrateurs et la grande alose »[118] - [119]. La présence de l’ESTIA vient confirmer la volonté créative de la zone. La zone d'activité est située à l'extrême est de la commune. Elle est accessible par le nord, depuis l'échangeur autoroutier de Biarritz marquant la limite communale Bidart - Biarritz ;

- la zone d’activités Sempau, nouvellement aménagée pour des entreprises de travaux publics et de récupération de déchets. Elle occupe 4,7 ha et est accessible par le giratoire d’entrée au technopôle Izarbel.

Commerces

À l’origine (années 1960) développée autour de la traversante RD810 pour répondre à la demande touristique, l’offre commerciale s’est étoffée à la faveur de la croissance de la population. L’axe de la route départementale 810 est demeuré le vecteur principal de la localisation des investissements à but commercial, amplifiant les problèmes liés à la circulation et au stationnement automobiles[3].

Agriculture

Bien qu’ayant décliné au profit des activités liés au tourisme, l'agriculture est toujours représentée sur Bidart et vient conforter l’image d’économie traditionnelle et de proximité retenue pour répondre à la demande touristique.

Ainsi une surface agricole utile de 172 ha est constituée sur la commune[3].

En 2011, cinq exploitations agricoles dont quatre consacrées à l’élevage bovin sont présentes sur la commune. La maïsiculture est l’autre activité dominante de ces exploitations agricoles. Une ferme (ferme Borda) est classée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement[3].

La commune fait partie de la zone d'appellation de l'ossau-iraty, fromage au lait de brebis à pâte pressée non cuite, bien qu’aucun agriculteur ne soit plus enregistré comme producteur associé à l’Institut national de l'origine et de la qualité.

Tourisme

Forte de l’attrait engendré par les 4,7 km de sa façade maritime et de la dynamique touristique de sa voisine Biarritz, Bidart a amorcé à son tour dès les années 1920 un développement orienté vers le tourisme, qui a généré un changement profond de son profil économique, déjà palpable dans les années 1940.

En 2011, la capacité d’accueil touristique a représenté deux fois la population sédentaire moyenne, soit un apport de 13 000 visiteurs, pouvant bénéficier de près de 5 700 lits, répartis entre hôtels, chambres d'hôtes, campings, locations meublées saisonnières, gîtes et résidences secondaires[3].

L’offre de services a accompagné le développement des capacités d’accueil, tant en termes de quantité et de diversité que de permanence, puisqu’aujourd’hui certaines infrastructures peuvent offrir des activités tout au long de l’année. Ainsi aux côtés des campings, piscines et autres terrains de jeux et des activités traditionnelles du Pays basque (randonnées pédestres, pelote basque), se sont développées des initiatives privées ou publiques tels que le club hippique de Bassilour, le golf d’Ilbarritz ou le parc animalier Eldoraparc.

Culture et patrimoine

Langues

La langue basque a été prédominante jusque dans les années 1970. Le basque était la seule langue pratiquée au cours des conseils municipaux, jusqu'en 1955, date où une personne monolingue francophone entra au conseil. L'usage de la langue augmente de nouveau depuis les années 2020. Une école maternelle et primaire associative bascophone sous contrat a été créée et se développe principalement grâce à des parents non-bascophones.

Lieux et monuments

Outre les 6 lieux inscrits zones archéologiques sensibles (cf. paragraphe Préhistoire) qui sont le plateau de Bellevue, les plages du Pavillon royal, du Centre et d’Uhabia, la zone d'Ilbarritz, la source Contresta et le Ruisseau, Bidart compte 3 monuments répertoriés à l'inventaire des monuments historiques[120] et 2 lieux et monuments répertoriés à l'inventaire général du patrimoine culturel[121]. Par ailleurs, elle compte 3 objets répertoriés à l'inventaire des monuments historiques[122].

Patrimoine civil

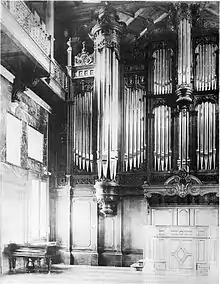

Le château d'Ilbarritz fut construit entre 1895 et 1897 par Gustave Huguenin (architecte biarrot) pour le baron Albert de l'Espée. Un projet de restauration d’envergure est à l’étude. Les façades et toitures, la salle d'orgue et le grand escalier sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques depuis le 30 mai 1990[123].

L’ancienne tour de guet (atalaye) de Guéthary, construite au XVIIIe siècle et destinée à repérer les baleines à partir de la côte, fait l’objet d’une inscription aux monuments historiques depuis 1993[124].

Depuis 2013, se dresse à proximité de la chapelle de la Madeleine le Mémorial départemental de la Seconde Guerre mondiale et pour la Paix[125]. Il est constitué de quatre stèles tabulaires et de cinq stèles discoïdales dressées en arc de cercle et d'une plaque placée sur le sol.

Patrimoine religieux

L'église Notre-Dame de l'Assomption[126] - [127] date du XVIe siècle. Sa tribune fait l’objet d’une inscription par les monuments historiques depuis 2001[128], et elle est elle-même inscrite à l’inventaire du patrimoine culturel. Elle recèle un crucifix du XVIIe siècle[129], une statue en bois du XVIIIe siècle représentant saint Jacques[130] - [131] et des fonts baptismaux[132] offerts par la reine Nathalie de Serbie réfugiée à Bidart.

La chapelle Sainte-Madeleine (ou de la Madeleine[125]) date du XIXe siècle[133]. Elle est inscrite à l’Inventaire général du patrimoine culturel.

La chapelle de Parlementia, avec ses « grilles » pour éloigner les malades, en particulier les lépreux, fut utilisée comme halte sur la voie côtière du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Équipements culturels

La commune possède, au centre du village, une galerie d’exposition (nommée Pili Taffernaberry), proposée aux exposants tant amateurs que professionnels[134].

Autre vecteur culturel, le cinéma Family, construit dans les années 1930 était à l’origine une maison des jeunes destinée à rassembler la jeunesse de Bidart autour de projets communs. Convertie en cinéma à la fin des années 1940, elle est finalement rachetée par la municipalité en octobre 2010 pour devenir une salle de spectacles[135].

L’ancien groupe scolaire se trouvant désaffecté à la suite de la construction de l’école Jean-Jaccachoury, il est provisoirement mis à la disposition d’un groupement d’artistes dans le respect d’un cahier des charges défini par la municipalité[136].

Enfin, la bibliothèque municipale accueille le public tout au long de l’année[137].

Patrimoine naturel

Bidart compte 6 plages surveillées, du 1er juillet au 31 août, s’échelonnant du nord au sud :

- la plage d’Ilbarritz, qui succède à la plage de Milady, située sur Biarritz ;

- la plage du Pavillon royal ;

- la plage d’Erretegia ;

- la plage du Centre ;

- la plage d’Uhabia ;

- la plage de Parlementia (ou Parlamentua), à la limite avec Guéthary.

Zones protégées

Deux zones font partie du réseau Natura 2000[3], partiellement dans l’emprise territoriale de Bidart. Il s’agit des falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz[138] et du lac Mouriscot[139].

On recense sur Bidart deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I[3]. L’une d’elles est rattachée au lac Mouriscot[n 23], au nord de la commune. Elle comprend 30 ha incluant un plan d’eau, des roselières et des forêts alluviales. La zone littorale constitue la seconde, partie de l’ensemble qui s’étend depuis la plage des Basques à Biarritz jusqu’à la pointe de Sainte-Barbe à Saint-Jean-de-Luz[n 24]. Elle est caractérisée par une côte rocheuse et des falaises.

Biodiversité

La diversité des reliefs et des milieux naturels et la proximité des Pyrénées et de l’océan Atlantique ont généré un patrimoine biologique riche, mis en danger par la croissance des aménagements et constructions[n 25].

Flore

Bidart est située dans la zone naturelle des chênaies atlantiques, où se distinguent le chêne pédonculé (Quercus pedunculata) et le chêne tauzin (Quercus pyrenaica), enrichie d’apports humains de pin maritime (Pinus pinaster)[3].

Le littoral atlantique offre une flore de rochers naturellement peu variée et fragile, compte tenu des reliefs rocheux exposés et accidentés[3]. Souvent réduite à quelques touffes de Criste marine (Crithmum maritimum), elle s’enrichit de quelques halophytes telles que la Frankénie lisse (Frankenia laevis), l’Inule perce-pierre (Inula crithmoides) et l’Obione faux-pourpier (Halimione portulacoides). À l’abri des embruns, sur les falaises marno-calcaires, s’étale une pelouse à Marguerite à feuilles charnues (Leucanthemum ircutianum) et fétuque rouge (Festuca ruera). Enfin, pour celles bénéficiant d’une bonne exposition, les dalles calcaires presque verticales accueillent la Marguerite à feuilles charnues, l’immortelle des dunes (Helichrysum stoechas), la Fétuque pruineuse (Festuca rubra subsp. pruinosa) et la Carotte porte-gomme.

Ces milieux sont qualifiés d’« habitat naturel d’intérêt communautaire », tels que décrits par l’annexe I de la directive européenne « Habitats Faune Flore » 92/43/CEE du 21 mai 1992 : « pelouses composées d’hémicryptophytes aérohalines soumises aux embruns »[n 26]. Ce groupement végétal, spécifique au littoral basque, figure également dans le livre rouge des biocénoses terrestres du littoral français[3].

Le haut des falaises, soumis aux vents chargés d’embruns, est revêtu d’un manteau dense de lande littorale, qui ralentit fortement l’érosion. Cet habitat constitue également un « milieu d’intérêt communautaire prioritaire ». Cette lande est dominée par la Bruyère voyageuse (Erica vagans), aux côtés de deux variétés d’Ajonc, l’Ajonc d’Europe (Ulex européens subsp. europaeus var. maritimus) et l’Ajonc de Le Gall (Ulex gallii). Ces arbustes sont accompagnés de plantes à fleurs protégées en France telles que le grémil à rameaux étalés (Lithodora prostata) et la Marguerite à feuilles charnues[3].

Plus à l’intérieur des terres, dans des secteurs escarpés, s’est développée la lande atlantique, dominée par la Grande Fougère (Pteridium aquilinum), acidophile. Cet habitat a souffert d'une exploitation agricole importante depuis les années 1970[3].

Faune

La richesse faunistique de la commune est principalement ornithologique, bien que le territoire, grâce à la variété de ses habitats, présentât une diversité animalière très intéressante.

La façade atlantique, qu’elle soit constituée de sables ou de rochers du pied des falaises, abrite une faune maritime classique du littoral, recelant crustacés et mollusques communs (crabes, patelles, bernard-l'ermite, gibbules, anémones de mer, huîtres sauvages et moules), alors que les falaises maritimes offrent des abris propices à la nidification des oiseaux marins, à l’accueil des oiseaux migrateurs ou hivernant, ou à la protection des espèces pélagiques lors des tempêtes ou forts coups de vent. On peut ainsi observer des stercorariidés (Stercorariidae), des goélands, des mouettes, des sternes, des Phalaropes à bec large (Phalaropus fulicarius), des plongeons (Gavia sp.), des macreuses (Melanitta sp.), des Eiders à duvet (Somateria mollissima), des Harles huppés (Mergus serrator), ou des limicoles sur les plages, tels le Bécasseau variable (Calidris alpina), le Bécasseau sanderling (Calidris alba), le Chevalier gambette (Tringa totanus) ou le Tournepierre à collier (Arenaria interpres)[3].

On trouve également dans les rochers des reptiles comme l’Orvet fragile (Anguis fragilis), la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) et la Coronelle lisse (Coronella austriaca)[3].

Quelques passereaux spécifiques nichent dans les landes littorales. On peut citer la Fauvette pitchou (Sylvia undata), le Cochevis huppé (Galerida cristata), la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) ou la Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator)[3].

Les parties boisées accueillent une faune sauvage relativement riche, et assez commune - Fouine (Martes foina), Martre des pins (Martes martes), Hermine (Mustela erminea), Genette commune (Genetta genette), écureuil, Blaireau (Meles meles), Renard roux (Vulpes vulpes), Chevreuil (Capreolus capreolus) et Sanglier (Sus scrofa) - et sont des lieux de nidification pour quelques rapaces - Faucon hobereau (Falco subbuteo), Autour des palombes (Accipiter gentilis), Milans noir (Milvus migrans) et royal (Milvus milvus) et Buse[3].

Personnalités liées à la commune

- Leroy Houston, joueur international australien de rugby à XV, a résidé et a porté les couleurs du Bidart Union Club[140] - [141]

Naissance au XVIIe siècle

- Martin de Comba est un capitaine, missionné par le biltzar en 1595 afin d’obtenir auprès du roi d’Espagne la mainlevée des navires aux arrêts le long de la côte d’Espagne[142].

- Louis de Harismendy, né vers 1645 à Bidart, est un marin, capitaine de frégate du roi, commandant les frégates Le Glorieux en 1691, l'Aigle en 1692 puis Le Favory en 1693[142].

Naissance au XVIIIe siècle

- Dominique Daguerre, né à Bidart vers 1724, est un marin, capitaine du vaisseau corsaire de l'Union en 1762, puis de la Sainte-Roze à destination de La Nouvelle-Orléans. Il meurt en 1773[142].

- Bernard Bombalier, né à Bidart en 1732, est un marin, capitaine du Diligent de Cayenne à partir de 1755, puis de l'Union de Bordeaux à partir de 1763[142].

- Dominique Bombalier, né vers 1733 et frère de Bernard Bombalier précité, fut également capitaine de navire (le Greyhon en 1760)[142].

- Richard Lloyds, lieutenant-colonel irlandais des forces alliées menées par le duc de Wellington pendant la bataille de la Nive, est mort dans les combats se déroulant à Bidart le 10 décembre 1813.

Naissance au XXe siècle

- André Béraud (1922-2004), joueur international français et entraîneur de rugby à XIII.

- Louis Decrept (1903-1949), peintre.

- Sœur Jacques-Marie, née en 1921 et décédée en 2005 à Bidart, de son vrai nom Monique Bourgeois, est une religieuse française.

- Giovanni Rossi, né en 1926 à Bidart et décédé en 1983 à Ponte Tresa en Suisse, est un coureur cycliste suisse.

Héraldique

Les armes de Bidart ont évolué au cours du XXe siècle[7]. On connait, en effet, les armes datant d’avant 1957, suivies du blasonnement actuel, enrichi en 1958 d’éléments extérieurs et d’une devise.

Avant 1957

L’origine de ce blasonnement et son auteur ne sont pas connus.

Tiercé en pal : au 1 d’azur au mont d’or enflammé de gueules ; au II d’or au harpon d’argent ; au III de gueules au navire d’argent sur une mer ondée du même.[7]

Constatant les incohérences de ce blasonnement (présence au II de l’argent sur l'or, et superposition au III d’un navire d’argent sur une mer d’argent), le conseil municipal, présidé par Sauveur Atchoarena, décida dès 1956 de les corriger. Il confia cette tâche à Jean Ithurriague, conservateur du musée basque et de l'histoire de Bayonne et à Robert Louis, héraldiste de renom[7]. Le nouveau projet fut adopté durant la séance du conseil municipal du 27 janvier 1957.

Ornements extérieurs et devise (1958)

Les ornements extérieurs et la devise, ainsi que le blasonnement définitif, furent adoptés par le conseil municipal du 3 mars 1958[7] :

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

Parti, au premier, de sinople au rocher d'argent mouvant du flanc dextre sommé d’une tour d’or ajourée et enflammée de gueules ; au deuxième, de gueules au bateau d'or mouvant de face, la voile d'argent chargée d'une croix basque de sable, le tout des deux parties posé sur une mer d’argent ; à la vergette d'or brochant sur la partition accostée à chaque flanc de cinq billettes du même. L’écu sommé de deux ondes d’argent dans lesquelles plonge un grand harpon de sable en pal, passant sous l’écu et le listel bordant en pointe cet écu. L'anneau du harpon en chef retenant un cordage d’or dont les entrelacs forment à dextre la lettre majuscule anglaise B contournée, puis passe sous l’écu pour former à senestre la même lettre B. Le cordage retenant le listel d’argent chargé de la devise basque « bidartean zuzena onena » (« parmi les chemins, le plus droit est le meilleur »). |

Pour approfondir

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Ouvrage collectif, Bidart : Bidarte, Saint-Jean-de-Luz, Ekaina, , 476 p. (ISBN 2-9507270-8-5, BNF 39248159)

- Alfred Lassus, Dictionnaire des capitaines et marins de Bidart

- Roland Moreau, Le passé d’un village basque : Bidart, Bayonne,

- Roland Moreau, Histoire basque, Bidart, Bordeaux, Taffard, , 125 p. (ISBN 978-2-84373-217-1, BNF 34575773)

- Maurice Sacx, Bidart hier et aujourd’hui, Ekaina

- Maurice Sacx, Bidart, Ekaina

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la mairie

- Site de l'office de tourisme

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Notes sur la démographie

Notes

- En Gascogne et au Pays basque, on appelle barthe (du gascon barta) les plaines alluviales inondables longeant les cours d'eau.

- Peyre Blanque : « pierre blanche ».

- Peyre qui béou : « pierre qui boit ».

- Arrêté préfectoral du 9 juillet 2003.

- Les vents de direction 240° à 320° représentent 34 % des relevés, selon le rapport de présentation du « Le PLU de la commune » (consulté le ).

- Le registre de 1723 à 1774 de la chambre de commerce de Bayonne mentionne une barque de quinze tonneaux et une chaloupe de sept tonneaux, sorties d'un chantier de Bidart.

- En 1710 la confrérie des pêcheurs engage des frais « pour faire ou accommoder un endroit du port appelé Criqa ».

- Spécimens au musée de la mer de Biarritz et au muséum de Bayonne.

- « fo feyt lo présent crid per Menjonin Dechaye, cride et Larte, sergent, per los cantons : le perroqui de Bidart conuersar ny frecanrar ab los parràpian et habitants de quere per le contagion de la peste qui y es susbingude, sus pene d’estre gictatz de la ville ab le famili pêr quoarante jorns et de pagar dets liures ».

- Transaction et accord entre les habitants de Biarritz et de Bidart sur les privilèges de la prise et enferrage de balaeine, sous la traduction moderne de Nelson Caseils.

- Deformation de Mendizabal, dit Baroin, dont la pierre tombale demeure dans le cimetière de Bidart.

- Également mentionné en 1667, 1670, 1671 et 1672.

- Déformation d'Oussignague.

- Déformation de Duhalde.

- Probable déformation de Vignou.

- La famille Brunner qui en était propriétaire fut arrêtée et envoyée à Bordeaux, puis au camp de Drancy et enfin déportée à Auschwitz dans le convoi 64 du .. La famille se composait de Mme Olga Brunner née le à Dunkerque, matricule 7473, Lydie Brunner née le à Chartres, matricule 7474, Claudine Brunner née le à Paris, matricule 7475, Jean-Claude Brunner né le à Paris, matricule 7476.

- Le périmètre d’agglomération de Bidart a été défini par l’arrêté préfectoral du 27/05/1997.

- Ces remarques ne résultent pas d'une étude statistique des données présentées ; elles n'ont qu'une valeur indicative.

- 1644 pour les baptêmes, 1647 pour les mariages et 1670 pour les sépultures.

- Le taux d’activité représente la part des actifs dans la population totale.

- Centre thérapeutique de rééducation Les Embruns.

- L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone, selon la définition de l'Insee.

- Numéro de zone : 64620000.

- Cette ZNIEFF s’étend sur 389 ha sur les communes de Biarritz, Bidart, Guéthary et Saint-Jean-de-Luz. Numéro de zone : 0010.

- Les éléments décrits dans les paragraphes consacrés à la flore et la faune locales ont été recueillis d’avril à juin 2010, dans le cadre de l’étude portant sur la biodiversité, destinée à la rédaction du PLU de 2011.

- « Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques » dans EUR 27, codé UE 1230-2 et 1230-3.

Insee

- Dossier relatif à la commune, [lire en ligne].

- LOG T1M - Évolution du nombre de logements par catégorie.

- LOG T2 - Catégories et types de logements.

- LOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation.

- REV T1 - Impôts sur le revenu des foyers fiscaux.

- EMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité.

- EMP T5 - Emploi et activité.

- CEN T1 - Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2010.

- DEN T1 - Créations d'entreprises par secteur d'activité en 2011.

- DEN T2 - Créations d'entreprises individuelles par secteur d'activité en 2011.

Autres sources

- Carte IGN sous Géoportail

- Institut national de l'information géographique et forestière, Répertoire géographique des communes, [lire en ligne].

- « Le PLU de Bidart », sur le site de la commune (consulté le ).

- « Le lac Mouriscot », sur le site du Conservatoire du littoral (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Fleuve Uhabia (S50-0400) » (consulté le ).

- Maurice Sacx, dans Bidart-Bidarte 2004.

- Gilbert Desport, dans Bidart-Bidarte 2004, citant les délibérations du conseil municipal de Bidart (archives communales de Bidart).

- « La station météorologique de Biarritz - Anglet », sur le site de l’association Infoclimat (consulté le ).

- André Claisse, L’Illustration économique, septembre 1992. André Claisse, né à Meudon en 1872, est médecin, auteur d’une thèse de recherches sur le développement des fibro-myomes utérins.

- Archives municipales et Revue de la Fédération des Amis des Chemins de fer secondaires.

- Émile Davril et Michel Etcheverry, dans Bidart-Bidarte 2004.

- Fernand Jaupart, La pêche en Labourd au XVIIIe siècle.

- [Bidart-Bidarte 2004] Ouvrage collectif, Bidart-Bidarte, Saint-Jean-de-Luz, Ekaina, , 476 p. (ISBN 2-9507270-8-5).

- Emmanuelle Fère, « La Stab mute en Chronoplus », Sud Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Le plan du réseau du 01 septembre 2014 au 27 juin 2015 », sur chronoplus.eu (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).