Capbreton

Capbreton (/ka.bʁə.tɔ̃/) est une commune française située dans le département des Landes, en région Nouvelle-Aquitaine.

| Capbreton | |||||

La mairie. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Landes | ||||

| Arrondissement | Dax | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de Maremne-Adour-Côte-Sud | ||||

| Maire Mandat |

Patrick Laclédère 2020-2026 |

||||

| Code postal | 40130 | ||||

| Code commune | 40065 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Capbretonnais | ||||

| Population municipale |

9 181 hab. (2020 |

||||

| Densité | 422 hab./km2 | ||||

| Population agglomération |

12 351 hab. (2018) | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 38′ 35″ nord, 1° 25′ 52″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 0 m Max. 51 m |

||||

| Superficie | 21,75 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine et littorale | ||||

| Unité urbaine | Capbreton (ville-centre) |

||||

| Aire d'attraction | Capbreton (commune-centre) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton du Pays tyrossais | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Landes

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | Site officiel | ||||

Le gentilé est Capbretonnais[1].

Port de plaisance et de pêche très actif (pouvant anciennement aller pêcher la morue jusqu'à Terre-Neuve), Capbreton est une station balnéaire réputée située juste en face de Soorts-Hossegor sur l'océan Atlantique où se terminent les rivières du Bourret et du Boudigau.

Géographie

Localisation

La commune de Capbreton est située sur le littoral Atlantique du département des Landes.

Communes limitrophes

Hydrographie

Au large de Capbreton, dans le golfe de Gascogne, le « gouf de Capbreton », ou « fosse de Capbreton », est un canyon sous-marin de plus de 2 100 m de profondeur et de 150 km de long. Il sépare à Capbreton la zone pyrénéenne du plateau des Landes. Ce gouf, dont l'origine fut longtemps mystérieuse pour les scientifiques, est le témoin des vastes mouvements des plaques tectoniques qui ont éloigné la péninsule Ibérique de la France. Grâce à ce gouf naturel, les marins disposent d'un accès au port protégé : l'océan y est plus calme par gros temps.

Au droit de ce canyon, l'estuaire de l'Adour formait une rade qui fit jusqu'au XIVe siècle de Capbreton un port important du littoral Atlantique. Les lacs d'Hossegor et de Moïsan en sont les vestiges.

Le port de Capbreton est le seul port de plaisance à ouverture océanique du département des Landes. Il fut aménagé dans les années 1970, dans le cadre de l'aménagement de la côte aquitaine.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Soorts-Hossegor », sur la commune de Soorts-Hossegor, mise en service en 1954[9] et qui se trouve à 2 km à vol d'oiseau[10] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 14,5 °C et la hauteur de précipitations de 1 125,1 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Dax », sur la commune de Dax, mise en service en 1958 et à 31 km[12], la température moyenne annuelle évolue de 13,8 °C pour la période 1971-2000[13], à 14,3 °C pour 1981-2010[14], puis à 14,5 °C pour 1991-2020[15].

Milieux naturels et biodiversité

Capbreton est concernée par deux sites Natura 2000 relevant de la Directive habitats, faune, flore : le site Dunes modernes du littoral landais de Capbreton à Tarnos, créé le en raison de la variété des faciès écologiques d'intérêt remarquable et les zones humides associées au marais d'Orx, créées le en tant que site récemment renaturé avec forte dynamique écologique[16].

Par ailleurs, la commune est concernée par une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), les Dunes littorales du banc de Pineau à l'Adour[17].

Urbanisme

Typologie

Capbreton est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [18] - [19] - [20]. Elle appartient à l'unité urbaine de Capbreton, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[21] et 12 349 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[22] - [23].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Capbreton, dont elle est la commune-centre[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 6 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[24] - [25].

La commune, bordée par l'océan Atlantique, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[26]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[27] - [28].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (61,6 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (70,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (47,9 %), zones urbanisées (33 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (7 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (6,7 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (1,6 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (1,6 %), terres arables (1,2 %), eaux continentales[Note 7] (0,6 %), zones agricoles hétérogènes (0,5 %), zones humides côtières (0,1 %)[29].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Voies

| 458 odonymes recensés à Capbreton au 29 décembre 2013 | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Allée | Avenue | Bld | Chemin | Clos | Impasse | Passage | Place | Promenade | Quai | Rd-point | Route | Rue | Square | Autres | Total |

| 60 | 48 | 5 [N 1] | 5 [N 2] | 1 [N 3] | 66 | 7 | 25 | 1 [N 4] | 4 [N 5] | 1 [N 6] | 2 [N 7] | 160 | 2 [N 8] | 71 [N 9] | 458 |

| Notes « N » |

| ||||||||||||||

| Sources : rue-ville.info & annuaire-mairie.fr & OpenStreetMap | |||||||||||||||

Les ponts

- Pont Lajus : permet d'atteindre le port en traversant le Boudigau. Construit en 1818 avec un pilier central. Reconstruit en 1852 sous sa forme actuelle[30].

- Pont de la Halle : permet de passer du marché à la plage en traversant le Boudigau. Nom lié à la halle du marché. Construit en bois en 1831. Reconstruit en béton dans les années 1930[30].

- Pont Bonamour.

- Pont du Bourret.

Lieudits et hameaux

Trois quartiers composent la commune de Capbreton[31] :

- les Vignes et la Montagne ;

- Bourg et Bournes ;

- la Pointe.

Cœur de ville

En octobre 2018, la municipalité a entrepris des travaux de revitalisation du centre-ville de Capbreton, avec l'ambition de renforcer son attractivité économique par l'embellissement du cadre de vie. L'effort a porté sur :

- les travaux paysagers de la place de la Gare, dont la végétalisation interviendra à l'automne 2019, l'idée étant de « refaire entrer la forêt dans la ville en prolongeant la Pépinière, tout en créant du stationnement en entrée de ville pour poser la voiture et aller au centre à pied, à vélo ou en navette »[32] ;

- le réaménagement des allées Marines et du boulevard du Dr-Junqua, qui se veulent désormais une « halte verdoyante » entre l'Estacade et le marché. Une première tranche de travaux s'est achevée en , avec notamment l'installation de solariums-filets sur les rives des ponts Lajus et de la Halle et d'un restaurant « du bout du Boudigau ». Une deuxième tranche, actuellement à l'étude, concernera la liaison entre le pont de la Halle et le marché[33].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Capbreton est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible)[34]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[35].

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par submersion marine et par une crue à débordement lent de cours d'eau, notamment le ruisseau le Boudigau et le Bouret. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1999, 2009 et 2020 et au titre des inondations par remontée de nappe en 2014 et 2020[36] - [34].

Capbreton est exposée au risque de feu de forêt. Depuis le , les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne disposent d’un règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. Ce règlement vise à mieux prévenir les incendies de forêt, à faciliter les interventions des services et à limiter les conséquences, que ce soit par le débroussaillement, la limitation de l’apport du feu ou la réglementation des activités en forêt. Il définit en particulier cinq niveaux de vigilance croissants auxquels sont associés différentes mesures[37] - [38].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont un recul du trait de côte et de falaises et des tassements différentiels[39].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. Aucune partie du territoire de la commune n'est en aléa moyen ou fort (19,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 5 220 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, aucun n'est en aléa moyen ou fort, à comparer aux 17 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[40] - [Carte 2].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999[34].

Toponymie

En dépit de son étymologie intuitive, le nom de Capbreton n'a pas de filiation avérée avec la Bretagne.

Le nom du village est attesté sous les formes Cap Bertou ou Cabertou en 1170 et sur d'autres cartes marines du XVIe siècle sur lesquelles sont mentionnés tantôt Capbreton, tantôt Caberton, Cap-Breton (sans date). Au cours de la période de la Convention nationale (1792-1795), la commune porta le nom révolutionnaire de Capbrutus[41], suivant le goût de l'époque pour les héros de la république romaine.

Albert Dauzat et Charles Rostaing classent Capbreton à l'article Cabestany[42], avec toute une série de noms similaires composés avec l'élément Cap- ou Cab-, qui représente le français cap ou l'occitan cap (ou occitan dialectal *cabo) « cap, tête, extrémité ».

On peut rapprocher Capbreton d'autres toponymes du sud ouest comme Cabestany (Pyrénées-Orientales, de Cabestagnio 927), Capbis (Pyrénées-Atlantiques, Cabbis XIIe siècle, Grangia Capbisii en 1235), Caplong (Gironde) et ailleurs, comme Cap-d'Ail (Alpes-Maritimes, Cabo d'Ail 1259).

La comparaison avec Cap-d'Ail et Capbis autorise quelques hypothèses sur l'origine de ce nom de lieu.

On constate comme dans Capbis, une alternance de formes anciennes écrites Capb- et d'autres en Cab-, dont les secondes s'expliquent, soit par une assimilation de [p] à [b], soit par une variante dialectale cab- pour cap-. D'ailleurs, que ce soit en gascon ou en français local, le p de Capbreton n'est jamais prononcé : on dit « cabreton ».

Pour expliquer la nature du second élément -breton, A. Dauzat et C. Rostaing supposent un nom de personne comme dans Cap-d'Ail, qui serait formé avec le nom de personne latin Alius selon Nino Lamboglia[43], mais ils ne se prononcent pas sur son origine.

Quant à la finale -on, elle s'explique par une analogie avec le mot français breton. Les anciens disent encore « cabretoun » ou même « cabertoun ».

Capbreton fut un débouché viticole du port de Bayonne, coplanté de vignes de sable pendant longtemps : le nom même du cépage roi du pays (une variété de cabernet) porte le nom de la cité : "cabreton rouge" qui a glissé sous le vocable de "breton", cépage majeur de la Loire et d'origine gasconne sans aucun doute.

Histoire

C’est dans la deuxième moitié du XIIe siècle que le nom de Capbreton apparaît pour la première fois dans les archives de Bayonne : l’histoire des deux villes est alors intimement liée, pour le meilleur et pour le pire (les Bayonnais, au prix de luttes et de procès incessants, voulaient s'assurer le monopole des échanges commerciaux sur l'Adour et son débouché maritime).

Il existe au large de Terre-Neuve, l’île du Cap-Breton : tire-t-elle son nom de Capbreton ? Rien n'est moins sûr mais, dans cette île, la présence des marins gascons est attestée comme en témoignent de nombreux noms de villages ou lieux-dits de l'île (citons, entre autres, le village de Gabarrus qui porte le nom d'une des plus illustres familles d'armateurs capbretonnais).

Au temps de son apogée (XVe et XVIe siècles), Capbreton comptait entre 2 000 et 3 000 habitants, tirant sa prospérité du commerce florissant vers l’Espagne, le Portugal et les Pays-Bas de ses réputés « vins de sable », issus des vignes plantées sur les dunes bordant le cours ultime de l'Adour, de Labenne à Messanges, et des produits de la forêt environnante (liège, poix, résine, planches de pin).

Capbreton a conservé peu de témoignages de son ancienne splendeur : elle fut en effet ravagée par des raids des marins espagnols du temps des nombreuses guerres qui opposèrent royaumes de France et d'Espagne : quelques maisons à encorbellement et colombages sont encore visibles. Son vieux quartier du Bouret était placé sur le chemin littoral menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. L’église Saint-Nicolas a été reconstruite au milieu du xixe siècle mais conserve encore une porte gothique ainsi qu'une très belle pietà polychrome du XVe siècle. Son clocher, en forme de haute tour souvent remaniée, servait d’amer pour les navires. Si les ex-votos traditionnels des marins ont été détruits pendant la Révolution, on peut encore admirer, placardés sur les murs du porche et de la nef, les noms de nombreux marins natifs de Capbreton, qui ont souvent péri bien loin de leur port d'attache.

En 1578, après de gigantesques travaux, l’ingénieur Louis de Foix détourna l’Adour au Boucau Neuf, évènement qui entraîna la perte progressive mais irrémédiable de l'embouchure de Capbreton et, plus au nord, de celle du Port d'Albret, désormais devenu « Vieux-Boucau » (qui signifie vieille embouchure en gascon) alors principal débouché maritime de ce fleuve vagabond qu'était l'Adour. Cette décision, funeste pour Capbreton et Port d'Albret, permit au commerce bayonnais de reprendre son monopole, au prix d'entretiens coûteux de cette nouvelle embouchure qui fut longtemps, par sa barre, réputée très dangereuse, contrairement au havre très sûr situé à portée de Capbreton.

Les habitants de Capbreton ne se résignèrent jamais à la perte de leur port : si les ingénieurs de Vauban reconnurent la qualité d'abri naturel du gouf de Capbreton, il fallut attendre l’empereur Napoléon III pour que des travaux redonnent vie à l’ancien port. Un bassin de chasses fut créé depuis le lac d'Hossegor, qui, canalisé, a permis de pérenniser l'embouchure naturelle de Capbreton, mais avec une largeur désormais bien modeste par rapport à celle de son passé. Dans la première moitié du XXe siècle, une importante flottille sardinière existait à Capbreton.

Le Second Empire vit aussi la création de l'estacade pour prolonger l'entrée du port et la sécuriser. Et ultérieurement celle du sanatorium Sainte-Eugénie destiné à soigner les enfants atteints de maladies pulmonaires. Il fut ensuite renommé préventorium, puis centre hélio-marin quand il fut transformé en centre de colonies de vacances. Il a été fortement touché par la tornade d'août 1970 qui a emporté son toit. Reconstruit, il a été pourtant démoli vers 1991 pour laisser la place au Centre européen de rééducation du sportif (CERS) et à un hôtel de luxe.

Capbreton fut desservie par le chemin de fer pendant le XXe siècle. En effet, la ville possédait une gare, qui se trouvait sur la courte ligne de Labenne à Seignosse de la compagnie locale des Voies ferrées des Landes. La ligne, ouverte en 1912, fut construite essentiellement pour desservir des établissements industriels et ne connut qu'un trafic voyageurs de faible importance. Elle a fermé en mars 1957. Seuls les bâtiments de l'ancienne gare subsistent aujourd'hui.

C'est la mode des bains de mer et de la plaisance qui ont permis la véritable résurrection de Capbreton. Le réaménagement des digues marquant l'entrée du port a rendu la passe moins dangereuse. Le creusement des bassins et la pose de pontons ont permis la création d'un port de plaisance de 1 000 anneaux, le plus important entre Arcachon et Saint-Jean-de-Luz ainsi qu'un port de pêche professionnelle comportant 19 unités (essentiellement fileyeurs, caseyeurs et ligneurs). Chaque bateau a son étal de vente directe sur le môle Emile Biasini où est implantée la capitainerie. A aussi été installé un vaste et harmonieux complexe touristique, se prolongeant jusqu'à Hossegor, pour en faire une des stations balnéaires phares de la côte sud des Landes, une des capitales landaises du surf et des autres sports de glisse.

Politique et administration

Liste des maires

Les parcs et jardins

La commune compte un jardin public intergénérationnel implanté sur une ancienne friche de 2 033 m2 en bordure du Boudigau, qui comporte des jeux pour enfants, un amphithéâtre en bois qui accueille des propositions artistiques lors du festival du Conte ou de la fête traditionnelle de la Torèle et un vaste espace en herbe. Depuis 2015 s'y trouve installée une cabane à livres. Par ailleurs, la commune est dotée depuis 2014 d'un jardin partagé, place de la Pépinière, qui est fondé sur « des valeurs de solidarité, de convivialité, de lien social et favorise les pratiques écoresponsables »[45].

Gestion différenciée

Dans l'objectif zéro phyto, Capbreton s'est engagée dans une gestion de ses espaces verts plus proche de la nature et plus respectueuse de l’environnement. Ces espaces sont désormais traités par secteurs, selon leur situation en milieu forestier, urbain ou maritime, dans un souci de cohérence et de respect de leur singularité[46].

La forêt communale

Avec le concours de l’Office National des Forêts (ONF), la commune gère près de la moitié de la forêt : coupe et vente du bois, replantation de pins au rythme d’un plan de gestion qui assure une rotation raisonnée afin que tous les étages de végétation soient présents. Outre sa fonction économique, la forêt communale représente une fonction environnementale importante en matière de protection des eaux et des sols, de biodiversité, de lutte contre l’effet de serre et d'assainissement des sols qui étaient marécageux avant la plantation généralisée de pins. Elle joue enfin un rôle social à préserver : accueil des promeneurs et activités de la chasse, principalement[47].

La stratégie locale en faveur du littoral

Sur la base des conclusions d'une étude qu'elle a lancée en 2014, la commune de Capbreton s'est engagée depuis 2016 dans une stratégie locale de gestion du trait de côte avec l'appui du GIP Littoral[48]. Capbreton doit en effet faire face à des phénomènes d'érosion chroniques de son littoral, notamment le secteur sud. L'objectif est de préserver les milieux dunaires et leur biodiversité, tout en structurant mieux l'offre en matière d'accueil du public sur les plages. Pour pallier l'abaissement de la plage, son rechargement est effectué par transfert de sable grâce à un by-pass mis en place en 2007 depuis la plage Notre-Dame vers les plages sud (Centrale, Prévent, Savane). En 2017, le volume de sable transféré a été augmenté, afin de limiter le recul des dunes qui constituent les remparts des secteurs semi urbains ou naturels de Capbreton[49]. Parallèlement, et depuis , la commune mène des travaux de réhabilitation du cordon dunaire et des opérations régulières d'entretien avec le concours de l'Office national des forêts et des « Citoyens de la Dune », bénévoles partageant un même intérêt pour la protection de la dune et du littoral et, plus généralement, pour la protection de l'environnement sur la commune[50].

Population et société

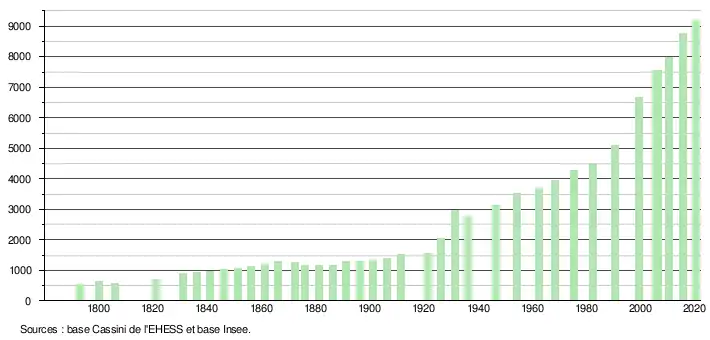

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[52]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[53].

En 2020, la commune comptait 9 181 habitants[Note 8], en augmentation de 6,93 % par rapport à 2014 (Landes : +4,41 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culte

Seul le culte catholique est célébré dans la commune.

Capbreton relève de la paroisse Saint-Nicolas qui regroupe les actuelles communes de Capbreton et de Labenne [55] dans le diocèse d'Aire et Dax. La paroisse comprend trois clochers : l'église Saint-Nicolas de Capbreton, la chapelle de la Plage à Capbreton et l'église Saint-Nicolas de Labenne. La messe dominicale est célébrée le samedi soir à Labenne, le dimanche matin à Capbreton à 9 h 30 à la chapelle et à 11 h à l'église[56].

Manifestations culturelles et festivités

- La fête du Merlu, le deuxième samedi et dimanche de mai ;

- La fête de la Mer, le dernier dimanche de juin ;

- Festival des contes : en juillet ;

- Août of Jazz (anciennement festival de contrebasses, puis Fugues en pays Jazz ) : mi-août ;

- La fête du Chipiron, dans les premiers week-end de septembre ;

- Fêtes de la Saint-Nicolas (saint patron de Capbreton) : début décembre.

Fête de la Torelle

Entre la mairie et l'église, la nuit du 24 décembre avant la messe de minuit, on allume un feu traditionnel sur un bûcher de troncs de pins édifié en forme de tour carrée : la Torelle (ou Torèle)[57].

Il s'inscrit dans la pratique des feux solsticiaux et des feux des noëls de Gascogne. Une tradition locale fait remonter la coutume aux invasions normandes. Une nuit, des voiles de navires normands avaient été aperçues en mer. Les villageois apportèrent tout le bois qu'ils purent trouver près de la plage et allumèrent un grand bûcher dont les flammes éclairaient les dunes alentour. Ils défilèrent ensuite toute la nuit entre le feu et les assaillants. Les ombres projetées firent croire aux Normands la présence d'un grand nombre de soldats prêts à une résistance farouche. Les Normands renoncèrent à débarquer et les villageois décidèrent de commémorer chaque année leur victoire[58].

Le bûcher est formé de troncs d'arbres agencés en forme de cheminée carrée d’une hauteur d’environ 3 mètres, de façon que le bois brûle toute la nuit et s’écroule vers l’intérieur. C’est aujourd’hui l’œuvre des services municipaux alors qu’autrefois les bouviers se chargeaient de cette tâche avec leurs bœufs chamarrés pour la fête[58].

Deux hypothèses sont avancées quant à la signification du mot « torrèle »[58] :

- la plus vraisemblable est celle de « petite tour », en raison de la forme carrée utilisée ;

- une autre est une déformation du verbe « torrar » (geler, comme souvent la nuit de Noël) en occitan dans sa variante gasconne.

Sports

- Quiksilver Pro France en octobre.

- Club de Voile. Régates d'avril à octobre.

- Club mini golf. En saison, de 9 h à 19 h.

- Club de surf : Santocha surf club, Capbreton surf club

- Club de sauvetage côtier

- Club de tennis (dirigé par Nathalie Tauziat)

- Club de football

- Skate park

- Rugby à XV

- L'« entente Capbreton-Hossegor rugby (CHR) » issue de la fusion, en 2011, de l'US Capbreton et de l'AS Hossegor, qui évolue en Promotion Honneur.

- Entente Capbreton-Hossegor :

- US Capbreton

- 1977, champion de France 1re série de rugby à XV en battant l'US Crest, 3 à 0.

- 2011, l'US Capbreton a été finaliste du championnat de France Honneur de rugby à XV[59].

- L'« entente Capbreton-Hossegor rugby (CHR) » issue de la fusion, en 2011, de l'US Capbreton et de l'AS Hossegor, qui évolue en Promotion Honneur.

Économie

- Port de Capbreton : pêche et plaisance

- Tourisme

- Thalassothérapie, balnéothérapie

- La commune produit du vin de sable issu du vignoble des sables de l’océan.

Droit local

Les pêcheurs de Capbreton bénéficient d'un droit coutumier : ils sont autorisés à vendre directement leur pêche sur des tables au port et non pas uniquement à la criée[60] - [61]. C'est le seul cas existant sur la côte Atlantique entre Arcachon et Saint-Jean-de-Luz[62].

Lieux et monuments

Édifices et sites

.jpg.webp)

- L'Estacade, symbole de la ville de Capbreton.

- Le port de pêche et de plaisance.

- L'église Saint-Nicolas de Capbreton avec un clocher flanqué d'une tour ronde de 33 m abusivement qualifiée d'ancien phare. C'était en réalité une tour d'observation du trafic maritime. Elle fut ultérieurement utilisée pour l'observation de la forêt en vue de localiser les départs d'incendies.

- La maison du Rey où Henri IV a dormi lors de son passage à Capbreton en 1583.

- La maison Brebet (XVe siècle) et la maison Médus : 54-56 rue de Général-de-Gaulle. En 2012, elles ont été réaménagées en Maison de l'Oralité et du Patrimoine (MOP). Elles sont parfois appelées « maisons des Anglais », car la tradition orale dit qu'elles auraient été construites pendant l'occupation anglaise de l'Aquitaine (1152-1453)[57].

- Un ensemble d'environ 10 blockhaus du Mur de l'Atlantique situés sur les plages au sud de la ville et partiellement démantelés par les Allemands avant leur retraite.

- Le casino, reconstruit en 2009 sur les nouvelles terrasses. Le premier casino avait été construit en 1966 sur la place de la Liberté à l'emplacement des anciens établissements de bains.

- La chapelle Sainte-Thérèse de la plage.

- Église Saint-Jean de Bouret : l’église Saint-Jean fait partie d’une maison templière construite dans le quartier de Bouret au XIIe siècle, et aujourd’hui détruite. L’église Saint-Nicolas de Capbreton en conserve cependant deux vestiges : sa cloche et son Christ en croix. Les templiers fondent une maison templière, une chapelle dédiée à sainte Madeleine, et un hôpital (lieu d’accueil) pour les pauvres, puis pour les pèlerins. Cette maison passe ensuite aux mains des hospitaliers de saint Jean de Jérusalem. Ils agrandissent la chapelle, qui devient église paroissiale. Entourée d’un cimetière, l’église est alors dotée de trois autels dédiés à saint Jean-Baptiste, sainte Madeleine et sainte Catherine. L’église reste paroissiale jusqu’au début du XVIIIe siècle, où elle est progressivement délaissée. En 1730, la cloche est déposée, ce qui signe l’abandon définitif du lieu de culte. Aujourd'hui, les vestiges de l'église ont totalement disparu. Seuls subsistent deux éléments du mobilier de l’ancienne chapelle : une croix et la cloche, fondue en 1483, qui ont été transférées dans l’église Saint-Nicolas de Capbreton.

- Les « deux mairies » : Capbreton dispose d'un hôtel de ville sur la place du même nom. Mais la mairie est située de l'autre côté de la place. C'est la villa construite à la fin du XIXe siècle par monseigneur Clément Soulé qui fut archevêque de Saint-Denis-de-la-Réunion, puis de Guadeloupe. Retiré à Capbreton, il se heurte au curé de la paroisse, l'abbé Jean-Baptiste Gabarra qui sera le curé de Capbreton pendant 59 ans. Il finit par construire une véranda sur la façade ouest de la villa donc tournant le dos à l'église pour y célébrer ses messes. Seule la mort les réunira, puisqu'ils sont enterrés tous les deux dans l'église Saint-Nicolas[57].

L'Estacade

L'estacade est une jetée en charpente servant à prolonger un bajoyer pour guider les bateaux à l'entrée d'une écluse ou leur permettre de s'amarrer.

L’empereur Napoléon III, lors de sa visite le , au cours d’une réception, se fait remettre par le conseil municipal les plans du futur port de Capbreton établis par les ingénieurs Descombes et Pairier. Après quelques pas sur l’implantation du futur projet, il en décide la réalisation. Le 27 septembre 1858, le conseil municipal, lors de sa réunion, octroie à l’ingénieur Descombes 600 pins pour le port.

Ils construisent alors une estacade de 400 m prolongée plus tard de 50 m.

Elle est rasée en 1943 par les Allemands. Des photos non libres de droit montrent le support en ciment dégagé de toute la structure en bois.

En 1948, un phare automatique est construit à son extrémité avec une lanterne d’une portée de 14 miles en 1950.

Dans les années 1970, lors des travaux de l'aménagement du port, un nouveau pylône avec une lanterne est construit à quelques mètres plus au large.

À ce jour, l’Estacade mesure 189,60 m, et c'est une promenade appréciée par les Capbretonnais et les touristes.

L'estacade illustre la couverture du roman Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot (Denoël, 1991).

Anciens bâtiments

- Commanderie des templiers. Construite au XIIe siècle. Située au milieu de la grand-rue. Détruite en 1920 car délabrée et dangereuse. Remplacée par la nouvelle poste (reconstruite ailleurs depuis)[30].

- Préventorium Sainte-Eugénie.

- Le grand Pandias : grande balise noire de 20 m de haut située sur la dune de Saint-Martin sur la rive droite du canal. Panneau rectangulaire de 7 m de large et 8 m de haut. Sert d'amer avec le clocher de l'église pour entrer dans le port. Détruit vers 1970 lors de la construction de la vaste résidence des terrasses de la mer[30].

- Villas du comte d'Astanieres que celui-ci avait construites vers 1900. Après la mort du sculpteur en 1918, elles ont été fortement endommagées par un raz-de-marée en 1938 et détruites en 1977 pour la construction de la résidence du Grand Large[30].

- Grand Hôtel de la plage, construit en bordure de plage vers 1900[30].

- Hôtel Mercedes construit à sa place dans les années 1920[30]. À ne pas confondre avec l'hôtel Mercedes actuel à Hossegor.

Les plages

La commune de Capbreton possède 8 plages naturelles de sable dont 7 surveillées pendant l'été et une sauvage à dominance naturiste (du nord vers le sud) :

- Notre-Dame (de l'autre côté de la passe à bateaux),

- L'Estacade,

- La Centrale (à ne pas confondre avec la plage centrale d'Hossegor),

- Le Prévent (à l'emplacement de l'ancien préventorium),

- La Savane (aussi appelée le Santocha par les locaux),

- La Piste,

- Les Océanides (aussi appelée le VVF),

- La Pointe (non surveillée, naturisme).

Ces plages sont surveillées de 11 h à 19 h en juillet et août.

Le reste de l'année, une foule de surfeurs fait le spectacle pour le plaisir des passants.

Les plages accueillent également plusieurs fois dans l'année des compétitions officielles de surf.

Héraldique

|

Blasonnement :

D'azur au chevron d'or[63] |

Culture

- La médiathèque L'Écume des jours porte depuis 2009 le nom du roman de Boris Vian en souvenir du séjour de l'écrivain et de son frère au début de la guerre en 1940 pendant lequel il rencontrera sa future épouse. À l'origine, la bibliothèque avait été créée par Étienne Valdeyron dont l'épouse Odette était la fille du poète gascon et instituteur Jean Duboscq (1853-1937)[57].

Philatélie

Un timbre-poste de France intitulé Pêcheur de sable a été émis en 2002 dans la série Le siècle au fil du timbre - Vie quotidienne. Il reproduit une photographie d'un photographe amateur de Montauban, René Daynes, prise en 1947 sur la plage de Capbreton. Il représente un Capbretonnais, André Guimont, et son attelage (une mule) transportant du sable extrait sur la plage[64].

Personnalités liées à la commune

- Jules-Bertrand Gélibert (1834-1916) peintre animalier et son frère Gaston Gélibert (1850-1931) également peintre animalier.

- Le comte d'Astanières, sculpteur élève d'Alexandre Falguière qui vint s'installer à Capbreton dans ses dernières années. Il est inhumé avec sa veuve au cimetière de Capbreton.

- Hugo Verlomme, écrivain.

- Tom Frager, chanteur, ancien surfeur professionnel.

- Mikaël Picon, surfeur professionnel.

- Alizé Arnaud, surfeuse professionnelle, championne du monde Junior en 2010.

- Marie-Louise Haumont, romancière, prix Fémina 1976.

Galerie d'images

La grande plage de Capbreton.

La grande plage de Capbreton. Phare de Capbreton.

Phare de Capbreton. Le port de plaisance.

Le port de plaisance.

Voir aussi

Bibliographie

- Émilie Rances, Le Sablier d’écume, Nouvelles d'Hossegor et de Capbreton, éditions Lac et Lande

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la mairie

- Site de l'office de tourisme

- Phare de Capbreton

| Étape précédente Soorts-Hossegor |

Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle Voie de Soulac |

Étape suivante Labenne |

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- « Le nom des habitants du 40 », sur www.habitants.fr (consulté le ).

- Carte IGN sous Géoportail

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Soorts-Hossegor - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Capbreton et Soorts-Hossegor », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Soorts-Hossegor - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Capbreton et Dax », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Dax - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Dax - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Dax - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- Museum national d'Histoire naturelle, « Liste des sites Natura 2000 », sur mnhn.fr (consulté le ).

- Museum national d'Histoire naturelle, « Inpn, znieff 720002372 - dunes littorales du banc de pineau a l'adour », sur mnhn.fr (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Capbreton », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Autrefois Capbreton par Jean Lartigues ; Éditions Atlantica (2001) (ISBN 2-84394-380-9).

- Archives départementales des Landes, « Archives numérisées - Cadastre / Capbreton », début xixe siècle (consulté le ).

- « Place de la gare », sur www.capbreton.fr (consulté le ).

- « Allées Marines », sur www.capbreton.fr (consulté le ).

- « Les risques près de chez moi - commune de Capbreton », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Landes », sur www.landes.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. », sur www.landes.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Landes », sur www.landes.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Dossier départemental des risques majeurs des Landes », sur www.landes.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Librairie Guénégaud, Paris, 1979. p. 128-129.

- Ibidem.

- « Toponymes occitans », sur www.locongres.org (consulté le ).

- « Les parcs et jardins », sur www.capbreton.fr (consulté le ).

- « La gestion différenciée », sur www.capbreton.fr (consulté le ).

- « La forêt landaise », sur www.capbreton.fr (consulté le ).

- Acteur essentiel de la réflexion stratégique sur les problématiques littorales de Nouvelle-Aquitaine, ce groupement d’intérêt public est un lieu de production d’études à caractère prospectif mais aussi un outil de concertation, de mise en cohérence des projets, d’échanges d’expériences et de diffusion de bonnes pratiques entre ses membres et partenaires.

- « Le rechargement de plage », sur www.capbreton.fr (consulté le ).

- « Travaux de réhabilitation du cordon dunaire », sur www.capbreton.fr (consulté le ).

- « Capbreton - Mairie de Capbreton et sa commune (40130) », sur Annuaire-Mairie (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Depuis le Moyen-Âge, Capbreton et Labenne formaient une seule paroisse et ne se sont séparées qu'à la fin du XVIIIe siècle.

- https://landes.catholique.fr/Paroisse-Saint-Nicolas

- Brigitte Alter, Brochure Capbreton Guide du Patrimoine : Là où je vous emmenerai, Capbreton, ville de Capbreton, , 28 p..

- http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/31056/254210/file/La%20Torelle.pdf

- « ugby/Honneur: Capbreton s’incline en finale », sur sudouest.fr, .

- "Quand les pêcheurs artisanaux défendent" aquaculture-aquablog, consulté en avril 2009

- Les circuits courts concernent aussi aquaculture-aquablog, consulté en avril 2009

- ac-bordeaux.fr

- Banque du blason.

- Timbre présent dans le catalogue Yvert et Tellier numéro 3519. 0,46 €.