Raids vikings en France

Les raids vikings sur le territoire de la France actuelle sont surtout connus par des chroniques rédigées par des clercs qui en ont souvent exagéré l'ampleur et l'importance. Ils n'ont laissé quasiment aucune trace matérielle, hormis quelques armes et objets principalement dragués dans la partie normande de la Seine.

Vikings

Les Hommes du nord, qualifiés indifféremment au Moyen Âge de Normands (Nortmanni) ou de Danois (Dani)[1] sont plus connus aujourd'hui sous le nom de Vikings[2]. Ils profitent des luttes intestines entre les trois empereurs carolingiens (Lothaire, Charles le Chauve et Louis le Germanique). Venus de Norvège, du Danemark ou plus rarement de Suède, ils multiplient les raids de pillage et de destruction dès le début du IXe siècle.

Chronologie

Premières incursions

Début du IXe siècle, des incursions côtières

Les premiers raids vikings visent la proximité du rivage, pillant les endroits peu défendus, repartant rapidement. L'Ouest de la France connaît alors une insécurité rappelant l'époque des Grandes Invasions. Les Vikings pillent les côtes de la Manche et de l'Atlantique puis, en remontant les fleuves (notamment la Seine, la Loire et la Garonne), attaquent les villes et les monastères situés plus à l'intérieur du pays.

Le premier coup de main recensé sur le territoire de l'actuelle France est celui qui touche les côtes d’Aquitaine en 799[3] - [4]. C'est en 820 qu'est attestée la première incursion viking en Neustrie[5]. Les Annales Royales indiquent qu’une flotte de 13 navires venus de « Nordmannia », c'est-à-dire la Scandinavie, cherche d'abord à piller les côtes de Flandre, mais y est repoussée[5]. Une autre opération, toujours selon les Annales, a lieu dans l'embouchure de la Seine et les vikings perdent cinq hommes, puis se retirent sans avoir rien obtenu[5]. Les Annales attribuent aussi à cette même flotte l'attaque de l'île de Bouin, mais peut-être s'agit-il de vikings norvégiens venus de mer d'Irlande[5].

Milieu du IXe siècle, les Vikings remontent le cours des fleuves

Vers 830, des groupes plus nombreux pénètrent plus profondément et plus loin dans le pays, dévastent et pillent principalement des églises et des monastères. Ils capturent les riches (personnes importantes, de haut rang) et les rendent contre une rançon ou s'emparent des plus pauvres qu'ils emmènent comme esclaves. En 841, ils entrent pour la première fois dans la Seine, brûlent Rouen ainsi que les abbayes de Jumièges et de Fontenelle, puis regagnent leurs vaisseaux[6].

Le , les Vikings remontent la Loire jusque Nantes qui était alors l'un des principaux ports de commerce de l'Empire carolingien. Ils pillent la ville, lors des célébrations de la Saint-Jean et massacrent de nombreux habitants, clercs et laïcs, et l'évêque lui-même dans son église. Ils se cantonnèrent ensuite à l'embouchure de la Loire, dans les îles de Bouin et de Noirmoutier d'où ils ravagèrent le duché d'Aquitaine durant dix ans[7] - [6].

En 845, une troupe venant directement du Danemark, entre dans la Seine avec cent vingt vaisseaux, arrive à Paris le 28 mars, veille de Pâques et y entre sans résistance car les habitants s'étaient enfuis[6]. Tous les monastères aux environs étaient également abandonnés. Celui de Saint-Germain fut brûlé. Charles le Chauve, ne pouvant les repousser par la force leur donna 7 000 livres d'argent pour prix de leur départ. D'autres raids vikings eurent lieu en Poitou et dans la vallée de la Charente.

En 850, Charles le Chauve cède quelques terres près de la Seine à Horik II pour arrêter les ravages[6]. Mais ces Normands n'étaient pas assez forts pour résister aux autres invasions, ni assez près de la civilisation pour s'attacher facilement à une vie paisible. Dès que l'occasion se présentait, ils se joignaient aux pilleurs qui ne cessaient d'affluer sur les rivages, ou se constituaient d'eux-mêmes agresseurs, quand les pays ravagés qu'on leur donnait pour demeure ne suffisaient plus à leur cupidité[6].

En 851, Hasting, chef viking décrit par Guillaume de Jumièges comme l'« éducateur » de Björn Côtes-de-Fer, le fils de Ragnar Lodbrok[8], marche à la tête de ses troupes sur Rouen et Beauvais. Battus à Vardes, les Vikings se répandent dans les campagnes, et incendient l'abbaye Saint-Germer-de-Fly, dévastent le diocèse de Thérouanne, les villes de Saint-Quentin, Noyon et leurs environs, l'abbaye Saint-Médard de Soissons, l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris, et tous les édifices autour de Paris.

En 852, une flotte dirigée par Godfrid Haraldsson (en) remonte la Seine. Elle est rejointe par les 250 navires de Sydroc, qui vient de remporter d’importants succès sur la côte frisonne. Les Scandinaves sont retranchés dans une petite île de la Seine, « Givaldi-Fossa » (sans doute Jeufosse, non loin de Vernon). Lothaire Ier et Charles le Chauve unissent leurs forces, en vain. Charles doit payer de nouveau un tribut (danegeld) pour obtenir le départ des Vikings. Sydroc ne quitte les rives de la Seine que pour rejoindre la Loire et y exercer de nouveaux ravages[9]. Nantes, l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil, Angers, Tours, l'abbaye Saint-Martin, Luçon, et Blois sont pillés et brûlés.

Des Vikings mis en échec (seconde moitié du IXe siècle)

En 854, Agius, l'évêque d'Orléans, et Burchard, l'évêque de Chartres, ayant réuni contre eux une flotte et une armée, sauvèrent Orléans. Selon les Annales de Fulda, cette même année, tous les Normands cantonnés dans les différentes parties de l'empire des Francs quittèrent leurs conquêtes pour aller prendre part à une guerre civile en Danemark, entre Horik Ier et Gudurm (que l'on trouve également sous les noms de Guthorm et Guttorm), l'un de ses neveux, qui, chassé par lui du royaume, avait jusque-là exercé le métier de pirate. Horik, Guthorm et presque tous les autres membres de la famille royale périrent dans une grande bataille, à l'exception d'un enfant, Horik II.

Dès 855, les Normands Norvégiens arrivent à l'embouchure de la Loire puis envahissent Bordeaux, attaquent Poitiers par terre, mais sont repoussés. Maîtres de Nantes, ils sont chassés par des Normands Danois alliés d'Erispoë. Pour se venger entrent dans la Vilaine, où ils exercent leurs ravages accoutumés.

Les Normands Danois vainqueurs de Nantes, conduits par Sidroc, entrèrent dans la Seine, remontèrent jusqu'à Pîtres, au confluent de l'Andelle, et, joints par une nouvelle flotte, ils font une excursion dans le Perche, mais ils sont battus par les troupes du roi Charles le Chauve.

En 856, les Normands de la Loire prennent et pillent Orléans. D'autres entrent dans la Seine, ravagent les monastères situés sur les deux rives, et se fortifient à Jeufosse pour y passer l'hiver. Le 28 décembre, ils envahissent et brûlent Paris.

En 857 les Normands de la Loire, auxquels s'était joint Pépin d'Aquitaine, dévastèrent Poitiers et d'autres lieux aux environs.

En 858, les Normands s'étant retranchés dans l'île d'Oissel, formée au sud de Rouen par les détours de la Seine, Charles vint les y assiéger, mais menacé par son frère Louis, qui venait usurper ses états, il se retira en hâte, et les Normands s'emparèrent de ses vaisseaux. Une fois établis à Oissel, les Normands pouvaient venir à Paris quand bon leur semblait. Ils commencèrent par attaquer et brûler Noyon, tuèrent l'évêque Ymon, et emmenèrent une multitude de captifs

En 859, les incursion Vikings se multiplient sur plusieurs points : la Frise, le Brabant, l'Escaut, la Somme ; contournant l'Espagne, des Vikings entrent en Méditerranée et remontent le Rhône.

Au printemps 859, les Vikings de Weland remontent la Somme, pillent Saint-Valery et Amiens mais sont mis en échec devant Corbie en juillet-août de la même année et se replient.

L'île de la Camargue est envahie, pillée et brûlée à la même période. Les Normands du Rhône remontèrent jusqu'à Valence, puis retournèrent dans la Camargue, et de là partirent en Italie, ravagèrent Pise et d'autres villes.

Les peuples d'entre Seine et Loire, désespérés des vexations continuelles d'un ennemi impitoyable qui les pressait des deux côtés, s'insurgèrent contre les Normands de la Seine, mais les seigneurs du pays, faisant cause commune avec leurs nouveaux hôtes, se réunirent à eux et les détruisirent facilement.

En 860, Charles négocia avec les Normands de la Somme, commandés par Weland, pour combattre les Normands de la Seine. Il exigea le versement 3 000 livres d'argent. Charles leva cette somme sur les églises, les négociants et les manoirs même des pauvres ; mais n'ayant pu la compléter, il leur remis des otages. Ceux-ci, dans l'intervalle, allèrent attaquer les Anglo-Saxons, qui les repoussèrent.

Les Vikings aux environs de Paris

En les Normands de la Seine, commandés par Björn Côtes-de-Fer, reviennent pour la troisième fois sur Paris, qu'ils brûlent, ainsi que l'église de Saint-Germain. Ils poursuivent les négociants de la ville, qui s'enfuyaient en remontant la Seine, et les font prisonniers, puis ils retournent à Oissel. Après avoir ravagé Thérouanne, les Normands de la Somme, commandé par Weland, vinrent les y attaquer, moyennant un tribut de 5 000 livres payé par le roi (Ils étaient devenus plus exigeants depuis l'année précédente) ainsi que de grandes quantités de bétail et de céréales, afin d'éviter que le vikings ne vivent sur le pays. Les Normands de la Seine, réduits à l'extrémité, capitulèrent et donnèrent aux assiégeants 6 000 livres, moitié or, moitié argent. Tous réunis, ils songeaient à se remettre en mer, mais, arrêtés par la tempête, ils se cantonnèrent par peuplades dans les ports de la Seine. Weland, avec les Normands de la Somme, remonta jusqu'à Melun, les Normands de la Seine s'arrêtèrent à l'abbaye de Saint-Maur[10].

Après ce troisième siège, Charles II le Chauve organise la défense des régions situées entre la Seine et la Loire, en créant la marche de Neustrie qu'il confie à Robert le Fort, comte d'Anjou. Celui-ci affronte avec courage les Normands et meurt en les combattant, en 866.

En 862, alors que Charles le Chauve à Senlis attendait la réunion de son armée, pour garder les rives de l'Oise, de la Seine et de la Marne, et arrêter les ravages des Normands, il apprit qu'une partie de ceux qui étaient à Saint-Maur-des-Fossés se dirigeaient vers Meaux avec de petites barques. Il y courut, fit rétablir et garder le pont de Trilbardou, au-dessous de Meaux, pour fermer le retour aux Normands, et disposa des troupes sur les deux rives de la Marne. Les Normands n'en brûlèrent pas moins la ville de Meaux. À leur retour, se voyant enfermés, ils demandèrent un accommodement, proposant de rendre les prisonniers qu'ils avaient faits depuis leur entrée dans la Marne, et de s'en retourner par mer avec les autres Normands de la Somme, ou si ces derniers s'y refusaient, d'aider le roi à leur faire la guerre. Ayant livré dix otages, ils retournèrent à Saint-Maur-des-Fossés, où étaient leurs compagnons. Vingt jours après, Weland, chef de l'autre bande, vint prêter serment de fidélité à Charles le Chauve avec les siens. Ensuite toute la flotte réunie descendit jusqu'à Jumièges, où on résolut de réparer les vaisseaux et d'attendre l'équinoxe de printemps.

Les vaisseaux remis en état, les Vikings se divisèrent : la plupart, joints à d'autres qui avaient ravagé l'Espagne, vinrent se réunir à Salomon de Bretagne, duc de Bretagne, mais Robert le Fort leur enleva douze vaisseaux sur la Loire puis, moyennant 6 000 livres d'argent, il engagea, pour combattre avec lui contre Salomon, les Normands de la Seine, avant que Salomon eût pu les attirer dans son parti. Weland, au lieu de conduire ses peuples à de nouvelles conquêtes, se rendit auprès de Charles le Chauve avec sa femme et ses fils, et embrassa le christianisme.

Le roi, pour empêcher de nouvelles incursions, fit élever à Pîtres des constructions imposantes, établit des postes militaires sur les rives de l'Oise, de la Seine et de la Marne, et ordonna de construire sur la Seine un grand pont pour la défense de Paris[11]. Ce pont n'était pas encore construit en 866, puisque cette année les Normands remontèrent la Seine jusqu'à Melun.

En 863 et 864, la fureur des Normands sur la Seine semblait se ralentir, mais ceux de la Loire poursuivirent leurs ravages. Ils envahirent Poitiers, brûlèrent l'église de Saint-Hilaire et saccagèrent les environs d'Angoulême. De là, pénétrant en Auvergne, ils brûlèrent Clermont et regagnèrent leurs vaisseaux impunément.

En 865, ils brûlèrent le abbaye de Fleury et la ville d'Orléans, qu'ils avaient déjà pillée en 856, tandis qu'un autre parti soudoyé par Pépin d'Aquitaine assiégeait Toulouse.

Les Normands rentrèrent dans la Seine, et envoyèrent jusqu'à Paris deux cents des leurs pour chercher du vin. Ils ravagèrent ensuite pendant quinze jours les environs de Saint-Denis, et rentrèrent dans leur camp, situé près de ce monastère. Ces longs désastres, ces revers humiliants n'étaient pas suffisamment contre-balancés par quelques succès passagers. Robert le Fort, l'un des plus infatigables guerriers de cette époque, chargé de défendre les Marches de Neustrie, c'est-à-dire le Maine et l'Anjou, contre ces barbares, sortit victorieux de plusieurs combats, mais le petit nombre des Normands tombés sous ses coups prouvait qu'il était encore plus difficile de les surprendre que de les vaincre, ou que, réduits à des armées peu nombreuses, les ducs et les comtes ne pouvaient se mesurer qu'avec de faibles détachements ennemis. Il périt enfin lui-même, en 866, dans un combat contre Hasting.

En 866, Charles le Chauve, effrayé par le pillage de Melun, conclut avec les Normands de la Seine une paix, mais qui procura un calme de quelques années à cette partie du royaume. Il leur donna 4 000 livres d'argent, leur remit leurs prisonniers qui s'étaient échappés à la nouvelle du traité, croyant qu'il les rendait libres ou leur en paya le prix, ainsi que des Normands qui avaient pu être tués pendant la discussion des articles. Les Normands abandonnèrent la Seine, et plusieurs passèrent en Italie .

La résistance aux Vikings

En 867-868, les Normands de la Loire brûlèrent Bourges, rançonnèrent encore Orléans, mais furent battus par les habitants de Poitiers.

En 869, Charles II le Chauve avait engagé les habitants du Mans et de Tours à se fortifier pour protéger le reste de la population contre les Normands. Ceux-ci, à cette nouvelle, prirent les devants, et exigèrent de ces peuples beaucoup d'argent, de blé et de vin, pour prix de la paix qu'ils voulaient bien leur accorder. L'observèrent-ils ? C'est possible, car pendant quelques années l'histoire se tait sur leurs déprédations. D'ailleurs à force de malheurs les peuples avaient repris courage et s'étaient aguerris, on résistait plus souvent aux Normands et quelquefois même on les attaquait.

En 873, Charles le Chauve entreprit de les chasser d'Angers. Réuni à Salomon, duc de Bretagne, il leur enleva cette ville en octobre.

En 876, Tandis que Charles le Chauve se rendait à Aix-la-Chapelle pour s'emparer du royaume de Louis le Germanique, les Normands entrèrent dans la Seine avec une flotte de cent barques avec à leur tête un chef qui devait fixer leurs destinées, Rollon qui s'établit à Rouen.

En 877, Charles le Chauve, qui venait d'être vaincu à la bataille d'Andernach par son neveu Louis, promis aux Normands 5 000 livres d'argent, à condition qu'ils sortent du royaume. En conséquence, dans une assemblée à Compiègne, il fut décidé qu'une taxe serait établie sur toutes les propriétés civiles et ecclésiastiques de France et de Bourgogne, pour éloigner les Normands de la Seine et sur celles de la Neustrie pour les Normands de la Loire. Il ordonna également de mettre Paris en état de défense, et de réparer les châteaux sur les rives de la Seine et de la Loire, entre autres celui de Saint-Denis.

En 879, tandis que Conrad, comte de Paris, et Gozlin, alors abbé de Saint-Germain, appelaient en France Louis de Saxe, au préjudice des fils de Louis le Bègue, et que Boson, excité par sa femme, se faisait déclarer roi de Provence par vingt-huit archevêques et évêques réunis à Mantaille, Louis III et Carloman II et Charles le Gros, allèrent affronter les Normands de la Loire, qui s'avançaient par terre et dévastaient le pays, près de la Vienne.

Les Vikings entre Somme et Escaut

Mais de nouveaux envahisseurs, conduits par le roi Gurmond, et attirés en France par Esimbard, un noble français disgracié par le roi[12], débarqua sur les côtes de Flandre, et prirent, pillèrent et incendièrent la ville de Thérouanne. Ils descendirent ensuite l'Escaut, ravagèrent et brûlèrent sur ses deux rives les monastères et les villes, Gand, Tournai, Courtrai, et une partie du Brabant. De là, descendant vers le sud, ils saccagèrent tout le pays entre l'Escaut et la Somme, brûlèrent Arras, Cambrai, Saint-Riquier, Saint-Valery-sur-Somme, Amiens et Corbie. Ils passèrent la Somme et ravagèrent le pays jusqu'à Beauvais.

En 881, Louis III combattit victorieusement les Vikings revenant de Beauvais, à Saucourt-en-Vimeu. Cette bataille, où près de 8 000 Vikings dont leur chef auraient péri, eut un retentissement tel qu'elle fut immortalisée par la Chanson de Louis (le Ludwigslied). Elle est également évoquée dans la chanson de geste Gormont et Isembart.

Les Vikings de la Meuse

En 882, après les décès de Louis III et de Louis de Saxe les Normands, réunis sous Sigfried et Godfred, étaient entrés en Gaule par le Rhin, la Meuse et l'Escaut. L'empereur Charles le Gros, marcha alors contre les Normands de la Meuse, qui, après avoir ajouté à leurs ravages la ruine de Trèves et menacé Metz, dont l'évêque Wala qui avait péri en les combattant à Remich, s'étaient retranchés dans un lieu nommé Ascaloha (Elsloo ou Asselt, dans le Limbourg), près de la Meuse, à 14 milles du Rhin.

Les Vikings entre Oise et Escaut

Une seconde troupe des Normands, quitta Condé-sur-l'Escaut, où elle s'était cantonnée, et, s'avançant, ravagea les environs de Laon puis se dirigea vers Reims, avec l'intention, après avoir pris cette ville, de revenir par Soissons et Noyon puis achever le siège de Laon. À leur approche, annoncée par l'incendie des villages voisins, le vénérable Hincmar se réfugia à Épernay, où il mourut bientôt, après un épiscopat de trente-sept ans. Les barbares n'ayant pu entrer dans Reims, Carloman attaqua un de leurs partis près de l'Aisne, en tua près de mille et leur enleva leur butin. Les Normands sortirent une seconde fois de Condé, ravagèrent les contrées jusqu'à l'Oise, abattirent les murs des villes, détruisirent de fond en comble les monastères et les églises, firent mourir par l'épée ou par la famine les serviteurs de Dieu, ou les vendirent au-delà des mers, et massacrèrent tous les habitants cultivateurs. Personne ne leur résistait. Hugues l'Abbé, ayant réuni une armée, vint se joindre à Carloman, et dans la forêt de Vicoigne, ils poursuivirent et dispersèrent une troupe de Normands qui revenaient du pillage.

De 885 à 887, Paris fut assiégée pour la quatrième fois. Le paiement d'un tribut par le roi Charles III le Gros, après deux ans de siège, contribua à discréditer la dynastie carolingienne et à l'éclosion de ce qui devient la dynastie capétienne.

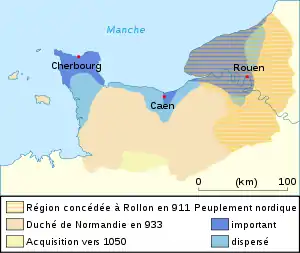

En 911, le traité de Saint-Clair-sur-Epte donne à Rollon le comté de Rouen, base du futur duché de Normandie.

Fin des raids

Les raids vikings cessent dans le premier quart du XIe siècle. Vers 1015, les comtés de Blois et de Chartres sont ravagés par deux « rois » scandinaves, Olaf et Lacman, peut-être les responsables de l'ultime attaque viking de Dol-de-Bretagne qui eut lieu en 1014[13].

Conséquences

Conséquences religieuses

- Dispersion des reliques de l'ouest et du centre de la France

- Destruction des édifices religieux de l'ouest et du centre de la France

Raisons des succès vikings : le cas franc

Si des mesures défensives sont rapidement prises après l'événement de 799, il n’en demeure pas moins que les incursions vikings restent d’une redoutable efficacité tout au long du IXe siècle. Ce succès s’explique d’abord par la vitesse d’exécution de la machine militaire viking, efficace et novatrice. Par ailleurs, la décadence politique de l'empire franc après 830 facilite certainement la tâche des assaillants.

Atouts militaires vikings

Les premiers raids vikings sont surtout dirigés vers des cibles situées à proximité du rivage et consistent surtout à piller les villages ou les monastères avec peu de moyens, de façon à pouvoir regagner le large avec des richesses rapidement gagnées. Mais dès 830, de plus grandes flottes attaquent des cibles (surtout des églises ou des monastères) à l’intérieur du pays. Des éclaireurs ou des espions vont reconnaître les lieux et s’attardent même parfois en territoire franc. L'île de Noirmoutier, située près de l’embouchure de la Loire, figure parmi les premiers lieux à avoir servi de base fixe aux Vikings. À partir des années 860, les Vikings entreprennent de conquérir et coloniser des territoires. Ce changement d’objectif nécessite une armée plus grande et mieux organisée. Les Danois en particulier réussissent à rassembler plusieurs bandes dans un objectif précis. En 885, 886 et 887, une armée portée par 700 navires se présente devant Paris[14]. De fait, contrairement à ce que la lecture des chroniques monastiques tente de faire croire, les assaillants ne forment pas une marée humaine se déversant sur la Francie. En effet, la Scandinavie, à cette époque comme aujourd'hui, est trop peu peuplée et ne peut submerger l'Occident par le nombre.

Leurs navires de guerre, appelés langskip ou snekkja (le terme « drakkar » est un néologisme), sont les outils de la réussite des envahisseurs. Longs en général d'une vingtaine de mètres et mus à la rame et à la voile, ces navires ont une coque à clins offrant souplesse et légèreté. Avec leur faible tirant d'eau, ces qualités leur permettent de remonter aisément les cours d'eau[15]. Les Vikings peuvent également transporter leur flotte par voie de terre sur une bonne distance : durant le siège de Paris, ils l’auraient même traînée hors de la Seine pour la remettre à l’eau deux mille pieds plus loin, en amont de la Seine. Privilégiant la marche, les Vikings utilisent peu les chevaux, du reste difficiles à obtenir.

Ne combattant pas en mer, ces hommes du Nord ne seraient pas à proprement parler des pirates ; leur flotte ne sert que pour le transport.

Les armes scandinaves ne sont en rien supérieures à celles des Francs. Les guerriers sont généralement armés de haches, de grands glaives lourds, de lances, de javelots et de boucliers. À la grande hache scandinave (tenue à deux mains), répond la qualité des épées et des broignes franques. Ils utilisent aussi des épées d'origine anglo-saxonne ainsi que des arcs et des flèches. C’est la tactique des Vikings et non leur armement qui les rend si dangereux. Ils utilisent notamment l’effet de surprise. Mais cet avantage disparaît lorsqu'ils s'engagent dans la remontée des fleuves et dans l'arrière-pays car la nouvelle de leur présence est rapidement transmise de village en village. Les sources franques révèlent que les envahisseurs savent se retrancher dans des fortifications qu'ils élèvent eux-mêmes.

Lors d’un raid, les Vikings tuent ou emmènent des captifs. La nouvelle de ces violences cause la terreur chez les autochtones qui s'empressent de fuir ou de verser un tribut. Cette intimidation est une arme de dissuasion redoutable dont les effets sur l’adversaire, quoique non quantifiables, jouent sûrement un rôle important dans le succès des incursions vikings en Francie occidentale.

Inefficacité des Carolingiens devant l’envahisseur

Le raid précurseur de 799 contraignit Charlemagne à prendre des mesures défensives. Le roi amorça la construction d'une flotte de guerre et plaça des sentinelles et des postes de garde sur le littoral (notamment dans les ports et à l'embouchure des fleuves)[16]. Ce dispositif sembla fonctionner puisqu'en 820 par exemple, une flotte viking dut rebrousser chemin devant l'estuaire de la Seine. Toutefois, après 830 les raids fructueux se multiplièrent et l'énergique Charlemagne est mort en 814.

Première raison de leur échec, les Francs souffraient des divisions internes qui fêlaient l'empire. Le pouvoir de Louis le Pieux était contesté par ses fils et une fois le père mort en 840, ces derniers se disputèrent l'héritage territorial. Le traité de Verdun en 843 sanctionna la division de l'empire en trois royaumes : Charles II le Chauve reçut notamment la Francie occidentale, ébauche de la France. Cet accord ne stoppa pas pour autant la guerre, le roi devant faire face à la dissidence de l'Aquitaine, à la poussée bretonne, à la montée en puissance de l'aristocratie sans oublier les ambitions de son frère Louis II de Germanie. En 858, Charles dut par exemple annuler sa campagne contre les Vikings car les aristocrates s'étaient révoltés et son frère avait envahi le royaume. Les Scandinaves profitaient de cette instabilité pour mettre à feu et à sang des villes, des monastères et en tirer un butin considérable.

Toutefois, à partir des années 860, les invasions déclinèrent pour se diriger plutôt sur la Grande-Bretagne. Les dispositions défensives mises en place par Charles le Chauve semblaient porter leurs fruits. Dans les secteurs régulièrement envahis, des châteaux (castella) avaient été établis, parfois en dépit de l'accord royal. Des ponts fortifiés, tel celui de Pont-de-l'Arche sur la Seine, barraient la route des fleuves. Le roi carolingien confia de grands commandements militaires aux principaux chefs de l'aristocratie. Robert le Fort devint par exemple marquis de Neustrie et son armée battit les Normands à Brissarthe en 866. Victoire coûteuse puisque dans ce combat Robert le Fort et Rannoux de Poitiers trouvèrent la mort.

À la fin des années 870, les Scandinaves se jetèrent à nouveau sur le royaume. Ils étaient maintenant plus nombreux et s'organisèrent pour la conquête de territoires. Dans le même temps, la royauté carolingienne vacillait après la mort de Charles le Chauve. Les règnes étaient éphémères : Louis II le Bègue régna deux ans (877-879). L'espoir se ralluma quand en 881 le roi Louis III défit une grande armée viking à Saucourt-en-Vimeu, puis en 885 quand le comte Eudes empêcha la prise de Paris. Mais plus souvent, les Carolingiens se soumirent à leurs adversaires. À plusieurs reprises, ils payèrent le départ des Hommes du Nord. Bien qu'il réussit à reconstituer l'empire de Charlemagne en rassemblant les différents royaumes francs, l'empereur Charles III le Gros usa de ce moyen financier pour se débarrasser des Vikings qui assiégeaient toujours Paris.

En 911, le comte Richard de Bourgogne défait l'armée de Rollon (?-v.930), leur chef, lors du Siège de Chartres. Le roi Charles III le Simple, petit-fils de Charles le Chauve, fut ainsi en mesure de négocier avec Rollon à la suite de sa défaite en Bourgogne. Il lui céda sous conditions les territoires autour de Rouen, embryon de la Normandie. Cette décision apaisa les raids scandinaves en Neustrie. Ailleurs, la résistance des populations et des chefs locaux obligea les Hommes du Nord à battre en retraite.

Notes et références

- Adam de Breme, p. 44 sq. : « Et quia vastacio Nortmannorum vel Danorum excedit omnem crudelitatem... »

- Christian Frey « Les raids vikings dans l’historiographie saxonne : une peur héréditaire » in Figures du nord (dir. Éric Schnackenbourg), Presses universitaires de Rennes, 2012 (lire en ligne sur OpenEdition)

- Jean Renaud, Les Vikings en France, Rennes, Ouest-France, 2000 (coll. Mémoires de France)

- Régis Boyer, « Jean Renaud. — Les Vikings en France. Rennes, Ouest-France, 2000 (coll. Mémoires de France) » [compte-rendu] in Cahiers de Civilisation Médiévale, Année 2002, p. 398 - 399 - 400 (lire en ligne sur Persée)

- Jean Renaud, La Normandie des Vikings, Orep Édition, Cully 2006, p. 11

- Abbon de Saint-Germain-des-Prés : Le siège de Paris par les Normands, en 885 et 886

- Annales de Saint-Bertin

- Guilaume de Jumièges (trad. du latin), Histoire des Normands : des origines jusqu'à l'année 1137, Clermont-Ferrand, Paleo.Sources de l'histoire de France, , 378 p. (ISBN 2-84909-098-0), p. 20-1 Chapitre V Comment Bier, fils de Lothroc roi de Dacie fut chassé de sa patrie, selon la coutume avec Hastings son gouverneur.

- Charles de La Roncière Histoire de la marine française E. Plon Nourrit et Cie, Paris, 1899

- Weland est un chef viking danois actif en Francie occidentale et dans le Wessex au cours des années 850 et 860, avant de se rallier au roi Charles le Chauve.

- Ce pont ayant été donné à l'évêque de Paris, Nicolas Rodolphe Taranne pense qu'il devait être situé sur le territoire de Saint-Germain l'Auxerrois et aboutissait à l'endroit ou était la justice de l'évêque de Paris, c'est-à-dire, For-l'Évêque. D'autres particularités en faveur de cette opinion, sont rappelées par Bonamy dans son mémoire : Citation|En 1731, Turgot, prévôt des marchands, faisant nettoyer la rivière, on trouva à cet endroit (toujours le For-l'Évêque et la rue de Harlay) des pilotis d'un ancien pont de bois.

- Histoire littéraire de la France, tome XII, page 208

- Jean Deuve, Les opérations navales normandes au Moyen-Âge, 900-1200, Corlet, 2000, p. 33.

- Robert Wernick, L’Épopée Viking, Amsterdam, Time-Life, 1980, p. 67.

Il faut en ce qui concerne le nombre, tenir compte des exagérations coutumières des chroniqueurs contemporains. - Élisabeth Deniaux, Claude Lorren, Pierre Bauduin, Thomas Jarry, La Normandie avant les Normands, de la conquête romaine à l’arrivée des Vikings, Éditions Ouest-France Université, Rennes, 2002, p. 377-378.

- Élisabeth Deniaux, Claude Lorren, Pierre Bauduin, Thomas Jarry, op. cit., p. 382-383.

Voir aussi

Bibliographie

- Anne-Marie Flambard Héricher, La progression des Vikings, des raids à la colonisation, Presses Universitaires de Rouen, , 220 p. (ISBN 978-2-87775-346-3)

- Régis Boyer, Les Vikings : histoire, mythes, dictionnaire, Paris, Éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », 928 p. (ISBN 978-2-221-10631-0)

- Jean Renaud, Les Vikings en France, éditions Ouest-France, , 125 p.

- Jean Renaud, La Normandie des Vikings, OREP, , 107 p.

- Jean-Christophe Cassard, Le siècle des Vikings en Bretagne, éditions Gisserot, , 120 p.

- Jean-François Miniac et Alessandra Baccaglini, Vikings rois des mers, OREP, (ISBN 978-2-8151-0520-0 et 2-8151-0520-9, OCLC 1225137691, lire en ligne)

- (en) Neil S. Price (en), The Vikings in Brittany, Viking Society for Northern Research, , 122 p.