Thérouanne

Thérouanne (en picard Therwane, en néerlandais Terwaan ou Terenburg) est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France.

| Thérouanne | |||||

| |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Hauts-de-France | ||||

| Département | Pas-de-Calais | ||||

| Arrondissement | Saint-Omer | ||||

| Intercommunalité | CA du Pays de Saint-Omer | ||||

| Maire Mandat |

Alain Chevalier 2020-2026 |

||||

| Code postal | 62129 | ||||

| Code commune | 62811 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

1 101 hab. (2020 |

||||

| Densité | 132 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 50° 38′ 17″ nord, 2° 15′ 22″ est | ||||

| Altitude | Min. 31 m Max. 116 m |

||||

| Superficie | 8,37 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Saint-Omer (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Fruges | ||||

| Législatives | 8e circonscription du Pas-de-Calais | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Pas-de-Calais

Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://communedetherouanne.fr | ||||

La commune fait partie de la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer qui regroupe 53 communes et compte 105 142 habitants en 2019.

Avant la conquête romaine de la Gaule, Thérouanne (en latin Tervana) est la capitale de la Morinie, le pays des Morins, peuple vivant dans la région que César appelle « Belgique », une des trois parties de la Gaule, avec la Celtique et l'Aquitaine

Géographie

Localisation

Thérouanne se situe à 10 kilomètres d'Aire-sur-la-Lys et à 15 kilomètres de Saint-Omer.

Le territoire de la commune est limitrophe de ceux de cinq communes :

Hydrographie

Le territoire de la commune est situé dans le bassin Artois-Picardie.

La commune est traversée par deux cours d'eau :

- la Lys, d'une longueur de 134,01 km, qui prend sa source dans la commune de Lisbourg, dans le département du Pas-de-Calais, et se jette dans l'Escaut au niveau de la commune de Gand, en Belgique[1] ;

- la rivière la petite lys, d'une longueur de 1,82 km, qui prend sa source dans la commune de Delettes et se jette dans la Lys au niveau de la commune[2].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.

Le territoire communal comprend deux ZNIEFF de type 1[Note 1] :

- la moyenne vallée de la Lys entre Thérouanne et Aire-sur-la-Lys. Cette ZNIEFF est un ensemble intégrant un système alluvial du fond de la vallée et quelques bois, bosquets et landes[3] ;

- le bois Bertoulin, le bois d'Enfer et les bosquets au sud de Dohem. D'une altitude variant de 53 à 143 mètres et d'une superficie de 418 hectares. ce site est constitué de boisements installés sur des buttes tertiaires du Landénien (sables et grés d’Ostricourt, cailloutis…), auréolées d’argiles de l’Yprésien, et de limons de plateaux avec des versants cultivés[4].

et une ZNIEFF de type 2[Note 2] : la haute vallée de la Lys et ses versants en amont de Thérouanne. L’entité paysagère de la haute vallée de la Lys et ses versants s’étire sur une vingtaine de kilomètres du Nord au Sud pour moins de dix d’Est en Ouest dans le Haut Artois[5].

Urbanisme

Typologie

Thérouanne est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 3] - [6] - [7] - [8].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saint-Omer, dont elle est une commune de la couronne[Note 4]. Cette aire, qui regroupe 79 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[9] - [10].

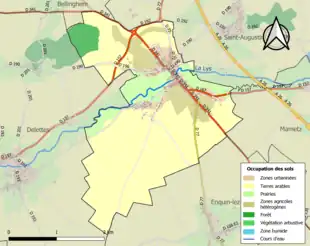

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (87,6 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (90 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (67,4 %), prairies (10,9 %), zones agricoles hétérogènes (9,3 %), zones urbanisées (8,5 %), forêts (3,9 %)[11].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[12].

Voies de communication

La commune est desservie par les départementales 157, 341 (la chaussée Brunehaut), 77 et 190.

Transport ferroviaire

La commune était située sur la ligne de chemin de fer Aire-sur-la-Lys - Berck-Plage, une ancienne ligne de chemin de fer qui reliait, entre 1893 et 1955, Aire-sur-la-Lys à Berck dans le département du Pas de Calais.

Toponymie

Attestations anciennes

Le nom de la localité est attesté sous les formes Morini en 43 avant J.-C. ; Μορινοὶ, Colonia Morinorum au Ier siècle ; Tarvenna, Ταρουάννα au IIe siècle ; Tervanua au IIIe siècle ; Civitas Morinum/Morenium/Morenum, Tarawanna Pontium au IVe siècle ; Tarowannica urbs, Tarabenna au VIe siècle ; Tarvanensis urbs, Tervanense oppidum, Tharawanninsis urbs, Taroanna au VIIe siècle ; Tarvenna Morinorum aux VIIe – VIIIe siècles ; Tarvenna en 877 ; Morina, Terwanensis urbs, Tyroanda civitas au IXe siècle ; Taravenna en 988 ; Teruenua au Xe siècle ; Taruanne en 1026 ; Terganensis civitas au XIe siècle ; Teruana en 1142 ; Teruania en 1145 ; Teruene en 1157 ; Teruannia au XIIe siècle ; Teruanna en 1220 ; Taruanne en 1223 ; Thierowane en 1241 ; Terwane en 1266 ; Terouane en 1286 ; Teroene en 1291 ; Terewagne en 1293 ; Terrewane (1296-1297) ; Therewane, Teroane au XIIIe siècle ; Theroane (1338) ; Terrewanne (1340) ; Terewane (1360) ; Trewan (1380) ; Therouenne, Terouanne, Terouenne, Tyroenne, Tieruane au XIVe siècle ; Therruenne (1411) ; Tarenborch (1440) ; Thérowane (1478) ; Théroenne (1505) ; Terouana (1555) ; Terwaen au XVIe siècle [13] ; Faulbourgs de jadis Thérouanne (1611)[Note 5] ; Faubourgs haults de Théroannes (1631) ; Théroüenne (1717) ; Térouane (1769)[14].

En flamand, la ville est ultérieurement appelée Tarenborch[15] - [16] - [17]

Étymologie

À l'époque gauloise, Thérouanne ou Tervanna (anciennement Civitas Morinum ou Morenum, Morini, Morinum, Morenum, Morian Moriana ou Moriane ou Morinon puis Terroane, Terewane[18], Thierowane, Teremiane ou encore Théroaanne selon divers documents ou chroniqueurs anciens[19] était la capitale de la Morinie, pays des Morins (tribu de la Gaule belgique)[20].

Le nom de Thérouanne a la même origine que celui de la rivière Thérouanne[21], issu du gaulois *tarwana ou d'un type tarv-enna, de tarvos « taureau » (autrement écrit taruos)[22] - [23] avec le suffixe gaulois -enna[22].

Histoire

Des Gaulois aux Romains

(copie d'une carte ancienne, exécutée au XVIIe siècle).

Avant la conquête romaine de la Gaule, Thérouanne (en latin Tervana) est la capitale de la Morinie, le pays des Morins, peuple vivant dans la région que César appelle « Belgique », une des trois parties de la Gaule, avec la Celtique et l'Aquitaine[24].

Dans l'Empire romain, elle devient le chef-lieu de la cité des Morins (civitas Morinum)[18], dans la province de Gaule belgique à partir du règne d'Auguste. Son nom gaulois ne disparait pas et finit par s'imposer à l'usage officiel.

L'administration romaine est présente à Reims, mais les cités sont administrées par des notables locaux considérés comme fiables par les Romains, les décurions, qui, en contrepartie, ont un accès privilégié à la citoyenneté romaine (jusqu'à l'édit de Caracalla en 212, qui fait de tous les hommes libres de l'Empire des citoyens romains).

Quand le christianisme devient la religion de l'Empire au IVème siècle, les chefs-lieux de cités deviennent en général des sièges épiscopaux : dans le cas de Thérouanne, le premier évêque est attesté seulement au VIIème siècle, après la conquête franque.

Haut Moyen Âge

Après la fin de l'Empire romain d'Occident (476), Thérouanne se trouve dans la région dominée par les Francs, dont le roi Clovis conquiert la plus grande partie de la Gaule romaine durant son règne, instaurant la dynastie des Mérovingiens.

En 577, le prince Mérovée, arrière-petit-fils de Clovis, se serait donné la mort à Thérouanne en se jetant sur le glaive d'un de ses compagnons, alors qu'il était encerclé dans une ferme par les soldats de son père Chilpéric Ier, qui voulait le punir de son mariage avec Brunehaut, l'ennemie jurée de son épouse Frédégonde.

Un noble de Thérouanne vivant dans les années 600 serait la souche de la dynastie des Robertiens, eux-mêmes ancêtres des Capétiens.

Au VIIe siècle, Thérouanne devient le siège d'un diocèse, érigé par saint Achaire. Le plus célèbre de ses évêques est saint Omer, dont certaines sources disent qu'il fut le fondateur de la cité en 633[25]. Saint Erkembode, moine bénédictin irlandais, devint évêque de Thérouanne au VIIIe siècle.

Après la dislocation de l'Empire carolingien (traité de Verdun, 843), Thérouanne relève du royaume de Francie occidentale, qui va devenir le royaume de France. La frontière dans le nord de la Gaule est établie sur l'Escaut.

Moyen Âge

Lorsque les comtés carolingiens deviennent des principautés féodales héréditaires, Thérouanne fait d'abord partie du comté de Flandre, puis du comté d'Artois lorsque celui-ci en est détaché.

Les étudiants venant du diocèse de Thérouanne font partie de la « nation picarde » des universités de Paris, Orléans et Bologne.

Aux XIVe et XVe siècles, le comté d'Artois devient une possession des ducs de Bourgogne de la maison de Valois, dans le cadre de l'État bourguignon constitué par les ducs jusqu'à Charles le Téméraire. Après sa mort (janvier 1477), le roi de France Louis XI tente de récupérer une partie des territoires bourguignons, hérités par la fille du Téméraire, Marie, qui épouse en août 1477, Maximilien d'Autriche, de la maison de Habsbourg. Au terme d'un conflit marqué par les traités d'Arras (1482) et de Senlis (1493), l'Artois est restitué par la France, sauf la cité de Thérouanne qui devient une enclave française[Note 6] dans les possessions de Maximilien.

Le XVIe siècle : du siège de 1513 à la destruction (1553)

Par sa position stratégique d'enclave française dans le comté d'Artois, Thérouanne constitue un objectif militaire important au cours du long conflit (1495-1559) entre les rois de France, François Ier et Henri II, et les Habsbourg, Maximilien, puis Charles Quint, héritier des Pays-Bas des Habsbourg, héritier des Pays-Bas en 1515, roi d'Espagne en 1516 et empereur en 1519. Ce conflit se déroule principalement en Italie, d'où le nom de « guerres d'Italie », mais le sud des Pays-Bas est aussi concerné à plusieurs reprises.

Le siège de 1513

Thérouanne subit une première destruction en 1513 après un siège mené par le roi d'Angleterre Henri VIII, aidé par Maximilien d'Autriche, qui sont alliés depuis 1511 dans le cadre de la Ligue catholique. La ville est pillée et ses remparts démolis, puis elle est incendiée (sauf les églises)[26]. Elle est restituée par Henri VIII en 1520 (entrevue du camp du Drap d'Or) et remise en état par le roi de France, avec des fortifications modernisées.

Le siège et la destruction de 1553

Au cours de la dixième guerre d'Italie (1552-1556), Charles Quint, qui a subi un revers grave à Metz, se tourne vers Thérouanne, dont il fait le siège du au . Henri II envoie pour commander la place André de Montalembert, sire d'Essé, âgé de 70 ans. Le 14 juin, Montalembert trouve la mort au combat, comme il le souhaitait, et est remplacé par François de Montmorency (1530-1579), fils du connétable. Le 20 juin, les assaillants lancent le dernier assaut, victorieux.

Après la prise de la ville, Charles Quint décide de la détruire totalement : elle est rasée au cours de l'été par des travailleurs convoqués de tout le comté d'Artois. Il y aurait même fait répandre symboliquement du sel. Il prend ainsi sa revanche de la défaite subie lors du siège de Metz (1552-1553). Thérouanne devient un « site abandonné ». Une autre ville proche, Hesdin, est aussi détruite à ce moment (actuel lieudit Vieil-Hesdin).

Le traité du Cateau-Cambrésis (1559)

Lors du traité du Cateau-Cambrésis qui termine la onzième guerre d'Italie (avril 1559), le cas de Thérouanne est évoqué dans l'article 2 du traité : son territoire est restitué au roi de France, mais neutralisé militairement (interdiction de fortifier et de placer des troupes). En contrepartie, Henri II obtient la neutralisation de la place d'Yvoi (actuelle Carignan), dont il fait détruire les remparts.

Lors de la réorganisation des diocèses des Pays-Bas (1559-1561), qui crée dix-huit diocèses à la place des six existants, le territoire de la cité est attribué en indivision à deux diocèses néerlandais : Saint-Omer et Ypres et à un diocèse français, Boulogne. Cette situation d'indivision aboutit à sa transformation en territoire agricole affermé. Le siège épiscopal de Thérouanne, qui de fait n'existe plus, est officiellement supprimé par le pape en 1567.

La nouvelle Thérouanne (XIXe et XXe siècles)

La population commence à se réinstaller sur le site à la fin du XIXe siècle, créant une « nouvelle Thérouanne ».

Fouilles archéologiques

Le site de l'ancienne cathédrale a été fouillé à la fin du XIXe siècle par Camille Enlart. Dans les années 1970, une nouvelle campagne de fouilles, dans le chœur de la cathédrale, sous la direction de Roland Delmaire, puis d'Honoré Bernard, met en évidence la succession des lieux de culte (groupe épiscopal mérovingien, cathédrale romano-carolingienne, chœur gothique), ainsi que les vestiges d'établissements thermaux gallo-romains sous-jacents. Sous l'impulsion d'Honoré Bernard, le site du chœur de la cathédrale est doté d'une base archéologique qui accueille les équipes de recherche. Plus récemment, un chantier a été lancé dans le quartier canonial par l'École nationale des chartes et l'université Lille-III sous la direction de Ghislaine Noyé.

Les principales découvertes archéologiques concernant Thérouanne sont conservées et exposées dans le petit musée de la commune, en particulier les vestiges d'une belle descente de croix du XVIe siècle, mais l'œuvre statuaire principale, le « Grand Dieu de Thérouanne », se trouve dans la cathédrale de Saint-Omer.

.JPG.webp)

Carreau de pavement orné d'un homme genou à terre, provenant des fouilles de la cathédrale de Thérouanne par Camille Enlart. Château-musée de Boulogne-sur-Mer.

Carreau de pavement orné d'un homme genou à terre, provenant des fouilles de la cathédrale de Thérouanne par Camille Enlart. Château-musée de Boulogne-sur-Mer.

En 2022 et 2023, sur l'emplacement de la future station d'épuration, des fouilles archéologiques menées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) permettent de mettre à jour des vestiges d'un canal, d’un quartier d’artisans avec un atelier de boucherie et d’activités liées à la tannerie et la cordonnerie ainsi qu’un atelier de verrier, le tout était conservé sous une épaisseur de deux à trois mètres de sédiments. La période romaine est représentée ainsi que le bas Moyen Âge[27] - [28].

Politique et administration

Découpage territorial

La commune se trouve dans l'arrondissement de Saint-Omer du département du Pas-de-Calais.

Commune et intercommunalités

La commune est membre de la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer.

Circonscriptions administratives

La commune est rattachée au canton de Fruges.

Circonscriptions électorales

Pour l'élection des députés, la commune fait partie de la huitième circonscription du Pas-de-Calais.

Liste des maires

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[34]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[35].

En 2020, la commune comptait 1 101 habitants[Note 7], en diminution de 3,67 % par rapport à 2014 (Pas-de-Calais : −0,71 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 34,9 %, soit en dessous de la moyenne départementale (36,7 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 28,0 % la même année, alors qu'il est de 24,9 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 525 hommes pour 570 femmes, soit un taux de 52,05 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,50 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Culture locale et patrimoine

Monument historique

- Le site archéologique de l'ancienne Thérouanne : groupe épiscopal du VIIe siècle, édifice carolingien, cathédrale gothique, inscrit au titre des Monuments historiques par arrêté du [40].

Autres lieux et monuments

- l'abbaye Saint-Jean-du-Mont de Thérouanne.

- l'abbaye de Saint-Augustin-lès-Thérouanne.

- L'église Saint-Martin.

- Le monument aux morts[41].

_mairie_et_mus%C3%A9e.JPG.webp) Mairie et musée archéologique.

Mairie et musée archéologique. L'église Saint-Martin.

L'église Saint-Martin._monument_aux_morts.JPG.webp) Le monument aux morts.

Le monument aux morts.

Personnalités liées à la commune

- La dynastie capétienne est issue des Robertiens, qui sont présumés issus d'un noble de Thérouanne au VIIe siècle ou au VIe siècle.

- Austreberthe de Pavilly (Sainte Austreberthe) (630-704), religieuse française du haut Moyen Âge, née à Thérouanne.

- André de Montalembert (1483-1553), tué lors du siège de Thérouanne en juin 1553.

- Adolphe Faucon (1841-1884), médecin et chirugien, né à Thérouanne.

- Gérard Houllier 1947-2020), entraîneur de football, né à Thérouanne.

Héraldique

|

Blason | De gueules à le fleur de lis d'argent accompagnée de trois mitres d'or[42]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Pour approfondir

Bibliographie

- H. Piers, Histoire de la ville de Thérouanne, ancienne capitale de la Morinie, et notices historique sur Fauquembergue et Renti, 1833, Saint Omer, imprimerie Lemaitre, lire en ligne ;

- François Blary et Anne-Marie Flambard Héricher, « Thérouanne, une ville médiévale disparue : la question des fortifications », Places fortes des Hauts-de-France, Publications de l’Institut de recherches historiques du Septentrion, Villeneuve d'Asq, 2018 (l'article inclut une bibliographie importante)

- Henri-Paul Eydoux, « Une vengeance de Charles Quint : Thérouanne ville suppliciée », dans Cités mortes et lieux maudits de France, Paris, Plon, 1959, pages 1–42

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Dossier Insee relatif aux rattachements de la commune, [lire en ligne]

- « Thérouanne » sur Géoportail.

- Un quartier artisanal antique sous les alluvions de la Lys à Thérouanne (sur le site de l'Inrap)

Notes et références

Notes

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- village construit à la fin du XVIe siècle sur l’emplacement de la paroisse de Saint-Martin-Outre-Eau, faubourg de l’ancienne ville de Thérouanne.

- L'Artois fait alors encore partie du royaume de France, mais en tant que fief aux mains de Philippe le Beau, fils de Maximilien et Marie. Thérouanne devient donc une possession directe du roi de France (domaine royal). La suzeraineté française sur l'Artois prend fin au traité de Madrid (1526).

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Lys (E3--0120) » (consulté le )

- Sandre, « Fiche cours d'eau - rivière la petite lys (E3511070) » (consulté le )

- « ZNIEFF 310013360 - Moyenne vallée de la Lys entre Thérouanne et Aire-sur-la-Lys », sur Le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF 310013283 - Bois Bertoulin, Bois d'Enfer et Bosquets au sud de Dohem », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF 310007270 - La haute Vallée de la Lys et ses versants en amont de Thérouanne », sur Le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Saint-Omer », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Comte Auguste De Loisne, Dictionnaire topographique du département du Pas-de-Calais, Paris, (lire en ligne), p. 366.

- Comte Auguste De Loisne, Dictionnaire topographique du département du Pas-de-Calais, Paris, (lire en ligne), p. 367.

- Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen Ghent, Kronyk Van Vlaenderen, vol. I, Drukkery van C. Annoot-Braeckman, .

- DBNL, « Jan van Boendale, Brabantsche yeesten · dbnl », DBNL (consulté le ).

- François Morin Société des antiquaires de la Morinie, Mémoires de la SOCIETE DES ANTIQUAIRES DE LA MORINIE, vol. XIH, Monnoyer, (lire en ligne)p.253

- Récits d'un bourgeois de Valenciennes : (XIVe siècle), Librairie Droz, , 425 p. (ISBN 978-2-600-04596-4, lire en ligne).

- La ville de Thérouanne, autrefois appelée Moriane, cout. Ridi, note de Brodeau. — Ainsi que Morinon changea en Terroane son nom.... 1634, G. de le Nort. — Morinorum civitas, 1075, cart. sith. p. 192. — Urbs Morinensis, xin e s. chron. Andr. p. 475. — Tarenborch (en flamand), 1440, cart. S. Om. p. 125 v°. — Sint Augustine ini biscop domvan Tarenborch, c'est-à-dire de S'-Augustin en Tévèehé de Thérouanne. — Terewane, Térouane, xn e s. arch. du chap. de St Omer Mémoires de la Société des antiquaires de la Morinie, t. 6 p. XXIV. — Teremiane, 1241, gr. cart. de S. Bertin, t. ni p. 35. — Thierowane, 1241, arch. du chap. d'Aire, Mém. de la Société des antiquaires de la Morinie, t. x, 2e partie, p. 342. — La mtleet cité de Théroaanne, 1507, cout. Bouthors. Etym. Tarwoenne, grande, forte, principale habitation, de tar, ter, theur, grand, fort, principal (Wactherv Theur) et de woenne, wanne, habitation; en allemand whonung, et en flamand wooninge, des verbes wohnen, woenen, woonen, habiter. La forme flamande Tarenborgh, ou le mot borgh « citadelle », est substitué à woenne, vient à l'appui de cette signification. Tar un, chez les Belges comme chez les Gaulois, et Thor, chez les Germains, était le dieu du tonnerre, in Doctrina investigando restituet, Mémoires de la Société des antiquaires de la Morinie, Saint Omer, Typ. Fleury-Lemaire, TOME XIH. — K 864-1 869. M DCCG LXIX; Dictionnaire géographique de l'Arrondissement de Saint-Omer avant 1789, par Aimé Courtois (ne à Tournehem, le 26 décembre 1841, enseignant, puis avocat à st. Omer à partir de 1844). Archives de la Morinie, copie numérique (OCR de qualité médiocre)

- Rapport d'activité 2006 de l’Inrap page 105.

- Hubert le Bourdellès, Boulogne et Thérouanne au temps de César : Approche toponymique de la cité des Morins, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, coll. « Archeologia », (ISBN 9782757400852), p. 11.

- Albert Dauzat, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Paris, Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 670

- Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise, éditions Errance, Paris, 2003, p. 290 - 291

- Rapport d'activité 2006 de l’Inrap, p. 105.

- Georges Coolen, Souvenir du Couronnement de N-D. des Miracles à Saint-Omer (18 juillet 1875), H. d'Homont, , p. 54.

- Cf page Bataille de Guinegatte (1513)

- Jennifer-Laure Djian (photogr. Inrap), « À Thérouanne, un atelier de verrier mis au jour, une découverte « exceptionnelle » », La Voix du Nord, (lire en ligne, consulté le ).

- « UN QUARTIER ARTISANAL ANTIQUE SOUS LES ALLUVIONS DE LA LYS À THÉROUANNE (PAS-DE-CALAIS) », sur sur le site de Inrap (consulté le ).

- Marie Jansana, « Le bilan du maire de Thérouanne : copieux morceau du mandat, la nouvelle mairie n’était pas prévue : Le maire, 70 ans, postulera à un troisième mandat, en mars 2014. Il veut poursuivre sa mission « dans l’intérêt » du bourg et a encore des dossiers qui lui tiennent à cœur, telle la sécurité de la traversée de la commune. Les réalisations n’ont pas manqué depuis sa réélection en 2008. Le point avec Alain Chevalier », La Voix du Nord, (lire en ligne, consulté le ).

- « Thérouanne : Alain Chevalier entame un troisième mandat de maire : Avec 65 % des suffrages lors des élections municipales, la liste « Union pour Thérouanne » conduite par Alain Chevalier a obtenu treize élus, celle de Jeanne-Marie Buire deux. Le second candidat de cette liste s’est fait excuser dimanche pour l’élection du maire et de ses adjoints », La Voix du Nord, (lire en ligne, consulté le ).

- Marie Jansana, « Les projets des maires avec Alain Chevalier, à Thérouanne : « Depuis dix ans, nous voulons l’assainissement collectif » : Après avoir construit la mairie à la fin du précédant mandat, Alain Chevalier reste prudent sur les projets et n’annonce pas d’investissements de grande ampleur. Durant les cinq prochaines années, il sera beaucoup question d’urbanisme et d’intercommunalité, et à plus longue échéance, de l’assainissement collectif », La Voix du Nord, (lire en ligne, consulté le ).

- « Thérouanne : Alain Chevalier, réélu comme une évidence : Faute de volontaire, le maire, élu depuis 2001, rempile pour un nouveau mandat », L'Écho de la Lys, (lire en ligne, consulté le ).

- « https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cncdext/dyn/public/atlas/rechercheAtlasFrance.html?criteres.collectiviteId=32242 »

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Thérouanne (62811) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Pas-de-Calais (62) », (consulté le ).

- Notice no PA00132967, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Le monument aux morts de Thérouanne », sur Mémoires de pierres (consulté le ).

- « Blason », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).