Vilaine

La Vilaine est un fleuve de l’ouest de la France, en Bretagne. Elle prend sa source dans l’ouest du département de la Mayenne avant de traverser l’Ille-et-Vilaine d’est en ouest puis du nord au sud après Rennes. Elle se jette dans l’océan Atlantique entre les communes de Arzal et de Pénestin (Tréhiguier) toutes deux dans le département du Morbihan.

| La Vilaine | |

Le pont Saint-Nicolas sur la Vilaine, entre Saint-Nicolas-de-Redon et Redon. | |

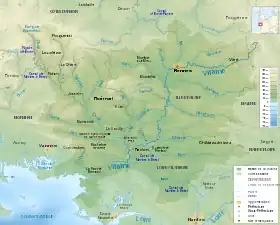

Carte du bassin versant de la Vilaine. | |

| Caractéristiques | |

|---|---|

| Longueur | 217,9 km [1] |

| Bassin | 10 500 km2 (à Arzal)[2] |

| Bassin collecteur | Bassin de la Vilaine |

| Débit moyen | 71,70 m3/s (Rieux) [3] |

| Organisme gestionnaire | Institution d'aménagement de la Vilaine[4] |

| Régime | Pluvial océanique |

| Cours | |

| Source | Lieu-dit de la Source |

| · Localisation | Juvigné, Mayenne |

| · Altitude | 175 m |

| · Coordonnées | 48° 13′ 46″ N, 1° 03′ 11″ O |

| Embouchure | Mor Braz, Golfe de Gascogne, Océan Atlantique |

| · Localisation | Muzillac/Pénestin, Morbihan |

| · Altitude | 0 m |

| · Coordonnées | 47° 29′ 50″ N, 2° 26′ 35″ O |

| Géographie | |

| Principaux affluents | |

| · Rive gauche | Seiche, Semnon, Chère, Don, Isac |

| · Rive droite | Ille, Meu, Oust |

| Pays traversés | |

| Départements | Mayenne, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan |

| Régions traversées | Bretagne, Pays de la Loire |

| Principales localités | Vitré, Rennes, Redon |

| Sources : SANDRE:« J---0060 », Géoportail, Banque Hydro, OpenStreetMap | |

Elle donne son nom, avec son affluent l'Ille, au département d'Ille-et-Vilaine dont elles arrosent le chef-lieu, Rennes.

Hydronymie

Attestations anciennes

On trouve de nombreuses attestations anciennes :

- Ηεριος ποταμος (Herios potamos, ce qui signifie « rivière sombre, brumeuse »), au IIe siècle selon Ptolémée[n 1] ;

- Visnonia en 834[n 2],

- Vitisnonia en 843 ;

- Visionum flumen en 846 ;

- Visnonius en 866 ;

- Visnonicum flumen en 869 ;

- Vicenonia en 1084 ;

- Ester, pour le passage de Tréhiguier en Pénestin en 1120 ;

- Ster-Gavale ou Ster-Gaule au XIIe siècle, Gavele étant l'ancien nom de Camoël, commune à l'embouchure de la Vilaine ;

- Villaingne en 1434[n 3] ;

- 1296 : Vilaegna par dissimilation et attraction paronymique[5] ;

- 1306 : Vinonia ;

- 1444 : La ripviere de Villaigne ;

- 1458 : La Villaigne ;

- 1458 : Villaigne ;

- 1478 : Vislaigne ;

- 1577 : Vislaigne[6].

En breton, le fleuve se nomme Gwilen[6] avec comme variantes plus rares ou plus anciennes Gwilun, Gwinun, Gwilum et Gwinum.

En gallo, les habitants du Pays Mitaud la nomme : la Marée [marɛj] ou bien la Maree [marœj]. Pour les habitants de l'autre rive, elle devient : la Maraï [maraj].

Étymologie

Une dédicace du IIIe siècle à Marti Vicinno (CIL XIII, 3150) rattache cette rivière au culte du dieu gallo-romain Mars, assimilé à Teutatès, Ésus ou Taranis selon les cas[7].

L'origine exacte du nom est inconnue. Il existe de nombreuses légendes populaires et diverses explications romancées inventées pour la plupart au XIXe siècle autour des jeunes filles « vilaines » à qui un bain dans la Vilaine donnerait la beauté ou dont les pleurs auraient formés la source. Des parallèles improbables sont aussi fait avec le breton, soit ster vilen (rivière aux moulins) soit ster velen (rivière jaune)[8].

En fait, le nom serait vraisemblablement d'origine gauloise, peut-être lié à une déesse des eaux[8]. Il pourrait être issu de la racine hydronymique pré-celtique onna, « eau courante, rivière »[9] et de l'indo-européen u̯eis, « flot »[10].

Géographie

Topographie

La Vilaine prend sa source dans le département de la Mayenne, à 173 m d’altitude, dans les collines de Juvigné, au lieu-dit la Source. Ce n'est d'abord qu'un ruisseau sans importance formé par les eaux de l’Étang-Neuf ; elle passe, à sa droite, au sud de Juvigné par La Croixille, puis reçoit, du même côté un petit affluent qui, sur un parcours de plusieurs kilomètres, sert de limite entre la Mayenne et l'Ille-et-Vilaine. Elle entre dans ce dernier département au sud de la commune de Bourgon.

Elle s’écoule d’Est en Ouest suivant un tracé à méandres qui correspond à l'axe des principaux accidents tectoniques, puis converge, comme l'Ille et la Flûme, vers une zone affaissée en aval immédiat de Rennes. Son tracé y devient déterminé par la pente générale du socle et s’oriente alors Nord-Sud, la vallée s'élargissant en un système de chenaux anastomosés. La présence, au niveau de Rennes, d'un bassin cénozoïque contrôlé par un système de failles majeures de socle suggère que des rejeux récents ont guidé le drainage des cours d'eau de la région[11].

Son cours est de 217,9 km[1]. C'est le dixième fleuve le plus important de France métropolitaine si on ne compte que les longueurs sur le territoire national et le douzième si on prend les longueurs totales.

Départements et communes traversés

La Vilaine traverse cinquante-sept communes et quatre départements :

- Mayenne : Juvigné, La Croixille, Bourgon ;

- Ille-et-Vilaine : Saint-M'Hervé, La Chapelle-Erbrée, Erbrée, Balazé, Vitré, Pocé-les-Bois, Saint-Aubin-des-Landes (les Lacs), Cornillé (les Lacs), Saint-Jean-sur-Vilaine, Saint-Didier, Châteaubourg, Servon-sur-Vilaine, Brécé, Noyal-sur-Vilaine, Acigné, Thorigné-Fouillard, Cesson-Sévigné, Rennes, Vezin-le-Coquet, Le Rheu, Saint-Jacques-de-la-Lande, Chavagne, Bruz (Pont-Réan), Goven, Guichen (Pont-Réan, le Boël, Halte-de-Laillé, la Bouëxière), Laillé, Bourg-des-Comptes, Saint-Senoux, Pléchâtel, Saint-Malo-de-Phily, Guipry-Messac (le Port de Guipry), Sainte-Anne-sur-Vilaine (Port de Roche), Langon, La Chapelle-de-Brain, Renac, Sainte-Marie (la Groussinais, les Essarts), Redon ;

- Loire-Atlantique : Pierric, Guémené-Penfao (Beslé), Massérac, Avessac (Painfaut), Saint-Nicolas-de-Redon, Fégréac ;

- Morbihan : Rieux, Théhillac, Saint-Dolay (pont de Cran), Allaire (Bocquéreux), Béganne (Pellouan, Bringin, Trévineuc, Foleux), Nivillac (Cassan, la Ville Danet), Péaule (le Château), La Roche-Bernard, Marzan (Penhap), Férel (la Grée, Drézet, Trémorel, le Gastre), Arzal (siège du barrage évitant la remontée des eaux de marées et destiné à éviter les inondations en Basse-Vilaine), Camoël (Ville Roche, la Grée, le Moustoir), Pénestin (Tréhudal, Tréhiguier).

Bassin versant

La Vilaine traverse trente-et-une zones hydrographiques[1].

Organisme gestionnaire

L'organisme gestionnaire est l'EPTB Vilaine, sis à Nantes pour le siège social), à La Roche-Bernard pour les locaux administratifs et techniques[12] et est l'héritière de l'IAV Institution d'Aménagement de la Vilaine. « L'I.A.V. s'est ainsi employée à mettre en œuvre un important programme d'aménagements dont le plus marquant demeure la réalisation du Barrage d’Arzal-Camoël, à l'embouchure de la Vilaine, pour isoler le bassin inférieur de la mer. »[12].

Affluents

.jpg.webp)

Les affluents de la Vilaine de sa source (Juvigné, Mayenne) à son embouchure (La Roche-Bernard, Morbihan) sont :

- Un ruisseau sans nom de 1,1 km se jetant dans l’Étang neuf en rive gauche[13] ;

- Le ruisseau de Villamelle en rive gauche ;

- Le ruisseau de Vivain en rive droite[14] ;

- Le ruisseau de Malaquière, 4,6 km en rive gauche[15] ;

- Le ruisseau des Épronnières (ou Épronières ou Courtoisy), 11,4 km en rive droite[16] ;

- Le ruisseau du Mainerie, 2,1 km en rive droite[17] ;

- Le ruisseau de la Ville Étable, en rive gauche ;

- Le ruisseau des Nétumières, 1,7 km en rive gauche[18] ;

- Le Vernouzet, 1,3 km en rive gauche

- La Valière, 27,8 km en rive gauche[19] ;

- La Cantache, 35,4 km en rive droite [20] ;

- La Pérouse[21] ;

- La Corbanne[22] ;

- Le ruisseau de Palet[23] ;

- Le ruisseau de la Bichetière (ou de la Largère), 10,8 km en rive gauche [24] ;

- Le ruisseau de la Lande, 2,9 km en rive gauche[25] ;

- Le ruisseau de la Vallée (ou de la Gallardière, de la Gaillardière), 9,6 km en rive droite[26] ;

- Le ruisseau du Pont de Pierre, 4,4 km en rive droite[27] ;

- Le ruisseau de la Maison Neuve, 3,2 km en rive droite[28] ;

- Le ruisseau d’Olivet, 5,9 km en rive gauche[29] ;

- Le ruisseau de l’Étang de Forges (ou de Forge ou de la Feuillée) en rive droite[30];

- La Veuvre ou la Chevré ou la Chèvre, 43,3 km en rive droite[31] ;

- L’Ille canalisée et navigable sur la majeure partie de son cours jusqu’au confluent à Rennes, pour prolonger le canal d’Ille-et-Rance construit pour relier les deux fleuves de la Rance et de la Vilaine. Ce canal est lui-même bien alimenté en eau par différents apports naturels (comme celui de l’Illet, affluent naturel de l’Ille) ou artificiels (construits par détournement via des rigoles et fossés d’eaux de drainage pour alimenter le canal dans sa partie amont autour du bief de Hédé).

- L'Illet

- Le ruisseau du Pont-Lagot, 7,1 km en rive droite[36] ;

- La Flûme, 33,9 km en rive droite[37] ;

- Le Blosne, 18,7 km en rive gauche[38] ;

- Le Renel ou Reynel, 3,8 km en rive gauche[39] ;

- Le ruisseau de Mortais ou Mortrais qui se jette dans le canal de Cicé, 1,8 km en rive gauche[40] ;

- Le Meu, 84,1 km en rive droite[41] ;

- Le ruisseau de la Croix Macé (ou de la Tournerais), 4,9 km en rive droite[44] ;

- La Seiche, 97,3 km en rive gauche[45] ;

- l’Ardenne ;

- l’Ise ;

- la Quincampoix ;

- l’Yaigne ;

- Le Tréhélu, 7,9 km en rive droite[46] ;

- Le ruisseau du Désert, 5 km en rive gauche[47] ;

- L’Hodeillé, 8,2 km en rive gauche[48] ;

- Les Caillons, 11,6 km en rive [49] ;

- Le Canut (Saint-Senoux), 44,8 km en rive [50] ;

- Le Semnon, 73,3 km en rive gauche[51] ;

- La Brutz ;

- Le ruisseau de la Frominette, en rive droite[52] ;

- Le ruisseau des Aunaies, en rive droite[53] ;

- Le ruisseau du vieil Étang de la Touche, en rive gauche[54] ;

- L’Éval, 10,9 km en rive droite[55] ;

- Le ruisseau de Mélac, en rive droite[56] ;

- Le ruisseau du Château du Plessis-Bardoult ;

- Le Tréfineu, 8,6 km en rive droite[57] ;

- Le Moulin Alain, 6 km en rive droite[58] ;

- Le Pont David, 4 km en rive droite[59] ;

- Les Riais, 8,5 km en rive gauche[60] ;

- La Vionnais, 4 km en rive droite[61] ;

- Le Gras Painel, 12,3 km en rive gauche[62] ;

- Le Belle Perche, 4,8 km en rive droite[63] ;

- La Chère, 65,1 km en rive gauche[64] ;

- Les Sauvers, 9,1 km en rive droite[65] ;

- Le Don, 92,1 km en rive gauche[66] ;

- Le Cône, 28 km ;

- Le Canut de Renac ;

- L’Oust, 145 km en rive droite[67] ;

- L’Isac, 68,5 km en rive gauche[75] ;

- Le Celan, 1,6 km en rive droite[76] ;

- Le ruisseau du Roho, 11,7 km en rive gauche[77] ;

- Le Kerbonnaire, 2,2 km en rive droite[78] ;

- Le Trévelo ou rivière de l’Étier, 20,5 km en rive droite[79] ;

- L’étier ou ruisseau du Mazan, 9,6 km en rive droite[80] ;

- Le Rodoir, 10,8 km en rive gauche[81] ;

- L’étier du Rancöet, 2,7 km en rive gauche[82] ;

Le Tohon et le Kervilly se jettent dans l’étang de Pen-Mur puis dans le Golfe de Gascogne au débouché de l’estuaire de la Vilaine.

Hydrologie

Son régime hydrologique est dit pluvial océanique.

Débits de la Vilaine à Rieux

Le bassin versant de la Vilaine est de 10 100 km2 à Rieux[3], en aval de la confluence avec l'Oust. Le débit moyen inter annuel ou module est de 71 m3/s. Mais le débit est très irrégulier. Le débit mensuel varie entre 180 m3/s en période de hautes eaux en hiver et 8,17 m3/s à l'étiage en été (voir histogramme ci-dessous).

Si l'on considère les valeurs extrêmes les fluctuations sont encore bien plus importantes. Ainsi le débit journalier maximum est de 1 430 m3/s (valeur mesurée lors de la crue du 24 janvier 1995) tandis que le débit minimum sur 3 jours consécutifs est de 1,96 m3/s (valeur mesurée entre le 27 et le 29 septembre 2003). Le débit spécifique est de 7,1 l/(s km2). La lame d'eau écoulée dans son bassin versant annuellement présente une valeur faible. Elle est de seulement 225 mm contre 434 mm pour le bassin versant voisin du Blavet à Languidic et 758 mm pour celui de l'Odet à Quimper.

Cette valeur faible peut facilement se comprendre. La Vilaine est avant tout un fleuve de plaine. La majeure partie de son bassin est constitué par une zone de faible altitude au relief peu prononcé appelée le bassin de Rennes.

Le débit de la Vilaine n'a plus rien de naturel, particulièrement en aval de Redon, et ces données sont à prendre avec prudence car soumises aux services gestionnaires du barrage d'Arzal (voir ci-dessous). Celui-ci modifie fortement l'écoulement de l'eau, transformant un fleuve turbulent qui subissait à l'origine la marée et qui avait ses humeurs, en un fleuve apathique. La Vilaine a connu avant la construction du barrage des remontées de mini raz-de-marée, les mascarets.

Débits de la Vilaine à différents points de son parcours

| Localité | Débits en m3/s | Côte max(m) |

Max. instant. |

Max. journ. |

Lame d'eau (mm) |

Surface (km²) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Module | VCN3 (étiage) |

QIX 2 | QIX 5 | QIX 10 | QIX 20 | QIX 50 | ||||||

| Bourgon | 0,518 | 0,003 | 6 | 8,7 | 10 | 12 | - | 1,72 | 8,05 | 7,53 | 294 | 55,9 |

| Vitré | 1,24 | 0,036 | 9,6 | 13 | 16 | 18 | 21 | 2,84 | 25,4 | 24,7 | 263 | 150 |

| Servon-sur-Vilaine | 5,25 | 0,068 | 46 | 64 | 76 | 87 | 100 | 2,63 | 79,9 | 111 | 276 | 604 |

| Cesson-Sévigné | 6,73 | 0,40 | 59 | 89 | 110 | 130 | - | 3,80 | 139 | 107 | 249 | 854 |

| Guichen | 23,60 | 1,20 | 190 | 290 | 360 | 420 | - | 4,75 | 494 | 459 | 226 | 3298 |

| Guipry-Messac | 27,00 | 0,57 | 220 | 330 | 400 | 470 | 560 | 6,20 | 460 | 491 | 207 | 4138 |

| Rieux | 71,70 | 1,30 | - | - | - | - | - | - | - | 1430 | 225 | 10100 |

Liaisons maritimes et fluviales

Une embouchure dangereuse pour la navigation

Charles Colbert de Croissy décrit en 1665 la dangerosité de l'entrée en Vilaine au niveau de son embouchure : « Il reste de basse mer à son entrée environ une brasse et demye d'eaüe. Il se faut donner garde des Maz [Les Mâts] que l'on laisse à bas bord (bâbord) en entrant du côté de Penestre (Pénestin) qui sont banc de roches environ une lieüe hors l'entrée de la rivière et descouvre [découvre] de basse mer. Il faut encore prendre garde de trois roches qui couvrent à un quart de flot et que l'on laisse à strebond (tribord) en entrant lesquelles sont fort dangereuse. Il y a ensuite une autre roche appelée le Quaquet [peut-être Le Halguen] et qui découvre de basse mer, que l'on laisse à tribord en entrant. Une lieue ou une lieue et demye dans la rivière sont deux roches fort dangereuses nommées Les Truies où se perdent force vaisseaux à cause que les courans [courants] portent dessus (...) Il n'y a aucune rade dehors qui vailles[83].

Liaisons fluviales

La Vilaine est reliée à la Rance depuis Rennes par le canal d'Ille-et-Rance (qui alimente la Vilaine en eau) jusqu’à la hauteur de la commune d’Évran dans les Côtes-d'Armor. Ce canal assure une continuité navigable entre la côte Sud de la Bretagne (par la Vilaine) et la côte Nord ouverte sur la Manche (par la Rance), en évitant les eaux périlleuses à l'Ouest du Finistère.

Autrefois très empruntée par des péniches pour le transport de matières premières, céréales et aliments pour bétail, la Vilaine et le canal d'Ille-et-Rance assurent aujourd'hui une navigation essentiellement d'agrément et touristique dans sa partie Nord au mieux jusqu'à Redon. Le canal d'Ille-et-Rance et la Rance sont en revanche d'une navigation plus aisée pour l'agrément, le niveau et le flux des eaux étant mieux contrôlés.

L'amont de la Vilaine a par contre un débit très irrégulier, parfois contraire à son cours à Rennes du fait des barrages autour de Vitré qui lui laissent un débit très faible en période d'étiage, comparé au débit de l’affluent de l’Ille apporté du Nord par le canal d'Ille-et-Rance ; dans ces périodes d'étiage, le lit de la Vilaine subsistant à Vitré est celui d'un ruisseau de faible profondeur, que vient compléter celui également faible de la Cantache lui aussi retenu par un barrage.

Toutefois, la Vilaine conserve encore dans sa partie Sud un trafic limité pour le transport de sable, graviers, ciments, bois et matériaux de construction, ou déblais (parfois aussi pour le transport de structures métalliques longues, bétons préformés, comme les poutrelles et rails, et plus rarement pour le transport de carburants), essentiellement entre le port du Moustoir à Camoël et la zone industrielle à l'ouest de Rennes. Sur cet axe toutefois, elle est directement concurrencée par le transport ferré et routier, notamment pour les échanges avec la zone portuaire de Nantes-Saint-Nazaire.

Histoire

La Vilaine a constitué une frontière naturelle entre deux territoires. Pendant l’Antiquité, elle séparait le pays des Vénètes, peuple gaulois vivant en Armorique et qui donna son nom à la ville de Vannes, de celui des Namnètes, autre peuple gaulois d’Armorique, qui vivaient autour de l’embouchure de la Loire et donnèrent son nom à la ville de Nantes. Par la suite, la rivière a constitué une limite entre le diocèses de Vannes et le diocèse de Nantes.

Durant la fin de l’Antiquité et le Haut Moyen Âge, en tant que voie de communication, elle a permis les incursions, ennemies ou non, telles que l’émigration des Bretons vers l’Armorique ou les invasions normandes. Au Moyen Âge, bordée de châteaux et d’abbayes, elle était surnommée la « rivière des ducs de Bretagne ». Pendant la Renaissance, entre 1571 et 1585, la Vilaine fut la première rivière canalisée de France, par douze écluses à sas dont le concept avait été récemment importé en France par Léonard de Vinci[n 4]. Cette canalisation décidée dès 1538 par les États de Bretagne, a pour but de stimuler les échanges commerciaux entre la Manche et l'Atlantique. Le fleuve désormais contenu, les possibilités du trafic fluvial, apparu dès le XIe siècle, augmentent, « ce qui permet, dès 1585 la première liaison fluviale de la capitale bretonne à Redon et, plus loin, à l'océan[84] ».

La Roche-Bernard, prend grâce au trafic fluvial un essor important dès le XIe siècle et jusqu’au XIXe siècle où son port atteint un développement inégalé. On y trouve alors de nombreux bateaux, caboteurs naviguant de port en port sans s'éloigner des côtes ou chalands, destinés au transport des marchandises. Au XVIIe siècle, le port héberge un chantier naval prestigieux où, sur ordre de Richelieu, le premier vaisseau de ligne à deux ponts de la Marine royale, la Couronne, est construit entre 1629 et 1633. En 1759, à la suite de la défaite de la baie de Quiberon, sept vaisseaux et une frégate viennent se réfugier dans l'estuaire pour échapper à la capture ou à la destruction.

Le port de Redon a connu un développement important après la canalisation de la Vilaine à la fin du XVIe siècle. Plus de 150 vaisseaux y abordaient en une seule marée ; les marchands de Rennes, de Saint-Malo, d’Anjou, de Normandie, et de la Mayenne y accouraient, pour de là transporter dans leurs provinces toutes sortes de marchandises qu’on y trouvait en abondance[n 5]. En effet, ces dernières étaient déchargées à Redon ou transbordées sur des barges qui remontaient la rivière jusqu’à Rennes. Plusieurs maisons d’armateurs ou de négociants des XVIIe et XVIIIe siècles sont conservées sur le quai Duguay-Trouin ; elles attestent aujourd’hui de l’importante activité du port de Redon à cette époque. Rattaché à l'amirauté de Vannes, Redon était aussi le port d'attache du canot des Fermes qui surveillait la portion du fleuve comprise entre la Roche-Bernard et Redon[n 6]. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la production, mesurée en tonneaux, des chantiers navals de Redon était supérieure à celle d'Auray ainsi qu'à celle de Vannes[n 7]. Au XIXe siècle, les navires remontaient la Vilaine jusqu’à la Roche-Bernard et Redon chargés du sel produit dans les marais salants de Billiers et d’Ambon, de fer d’Espagne, de bois des pays nordiques, de chaux, de vin et de charbon. Ils repartaient avec les productions de pays, essentiellement du blé, et des poteaux de mines destinés à la Grande-Bretagne.

Mais l’activité commerciale sur la Vilaine a peu à peu périclité entre la fin du XIXe siècle et le XXe siècle. Le développement du trafic ferroviaire et routier est à l’origine de ce déclin. Seul le « Saint-Germain » navigue aujourd’hui : il transporte jusqu’à Redon du sable prélevé au large de l’embouchure de la Loire. Il se partage la rivière avec les nombreux bateaux de plaisance amarrés aux ports d’Arzal, la Roche-Bernard et Foleux (commune de Béganne). Leur présence en Vilaine est possible grâce à la retenue d’eau suscitée par le barrage d'Arzal. Mis en eau en 1970, il a permis d’endiguer les fréquentes inondations hivernales dans la région de Rennes et de Vitré. Il se compose de 5 vannes de 18 mètres de large et 12 mètres de haut, pesant 50 tonnes chacune, d’une écluse longue de 85 mètres, et d’une digue de terre de 360 mètres de long reposant sur 25 mètres de vase. En amont, en plus d’un bassin de plaisance toujours en eau, il permet une retenue d’eau douce qui, traitée à Férel, approvisionne une grande partie de la région (triangle Auray/Redon/Saint-Nazaire).

Avant la construction du barrage et du pont de la Roche-Bernard, achevé en 1839, et après l'abandon du pont de Rieux à la fin du Moyen Âge, la traversée de la Vilaine se faisait en bac. Plusieurs existaient le long de ses rives :

- le bac de Guédas – le plus emprunté puisque sur l’ancienne route royale de Bordeaux à Brest – entre Marzan et la Roche-Bernard,

- celui de Vieille Roche entre Arzal et Camoël (aussi dénommé passage de L'Isle car appartenant à la seigneurie de l'Isle en Marzan) était le lieu de passage d'une voie romaine,

- celui du Moustoir entre Arzal et Tréhiguier en Pénestin,

- le passage de Cran sur la commune de Saint-Dolay vers Rieux se faisait en barque ou en bac avant la construction du pont en 1964.

Au Moyen Âge et jusqu’à la Révolution, les droits prélevés sur ces passages allaient aux moines de l’abbaye de Prières à Billiers. En 1793, le montant de la traversée au Moustoir s’élevait à 0,05 franc pour un cheval ou un mulet plus cavalier et valise, à 0,60 franc pour une voiture suspendue à deux roues. Le bac consistait en un bateau plat dont le fond était souvent rempli d’eau par les vagues de la « Vilaine ». Les passagers arrivaient certes à bon port, mais les pieds mouillés ! Plusieurs plaintes ont été enregistrées, notamment au XIXe siècle ; les passeurs y sont traités d’« abrutis ». Pourtant, ils avaient du mérite puisqu’avant la motorisation des bacs et pendant la seconde guerre mondiale (déficit en essence), la traversée se faisait par la force humaine, quand le courant et la marée le permettaient.

Aménagements

Des projets, sont lancés en 1783 pour rendre navigable la Vilaine de Vitré jusqu’à Redon, de joindre la Vilaine à la Rance, et à la Mayenne par deux canaux navigables (voir le canal d'Ille-et-Rance).

Dans les années 1970, un barrage a été construit près de son embouchure à Arzal, afin de canaliser les crues régulières de la Vilaine causées par les remontées des eaux de marées qui limitaient fortement l’écoulement des eaux fluviales. Ce barrage a créé une zone d’eau douce en amont de celui-ci. Les agglomérations de Vannes, La Baule et Saint-Nazaire y captent une partie de leur eau de consommation.

Le barrage doit concilier deux objectifs prioritaires différents suivant la période de l’année :

- en période d’étiage estival, maintenir un niveau suffisant du plan d’eau pour assurer l’alimentation en eau potable et leur qualité, aussi l’ouverture des écluses est limitée en nombre et se fait à des horaires évitant l’entrée d’eau saline dans le plan d’eau lors de la remontée, même si un siphonnage de l’écluse est opéré pour évacuer l’eau salée apportée par une remontée Nord-Sud). La navigation est dès lors très limitée.

- en période de crue hivernale, évacuer le maximum d'eau fluviale lors de la basse mer. La navigation sur le plan d'eau et dans l’embouchure devient alors dangereuse et interdite lors de l’ouverture prolongée des écluses, et à marée haute, les écluses sont fermées pour éviter la remontée de la marée sur le fleuve.

Cependant ce barrage du Sud ne suffit pas à éviter les inondations en Basse-Vilaine lors des crues hivernales, car l’écoulement de ces eaux est lent en période de fortes marées, le barrage d’Arzal restant fermé trop longtemps et assurant un débit trop irrégulier (et dangereux à la navigation en basses eaux lorsque le barrage est ouvert).

Aussi, trois barrages ont été édifiés autour de l’agglomération de Vitré :

- En 1978, le barrage de la Valière a été mis en eau. Il permet de produire 17 000 m3 d’eau potable par jour.

- En 1982, le barrage de Haute-Vilaine a été construit à la Chapelle-Erbrée, a pour rôle de protéger l’agglomération rennaise contre les crues hivernales (cependant une inondation hivernale eut lieu dans les quartiers Nord-Ouest de Rennes l’année suivante par un problème de blocage d’une écluse restée ouverte sur le canal d’Ille-et-Rance en période de crue importante, le canal n’étant pas conçu pour soutenir un tel apport en eau). Il assure également une réserve d’eau potable pour les bassins de Vitré, avec la station de pompage du Pont Billon, en aval sur la Vilaine. Cette retenue d’eau est équipée d’une plage et d’une base nautique, mais depuis les années 2000, le développement de cyanobactéries entraine des interdictions d'usages[85].

- En 1995, le barrage de Villaumur sur l’affluent de la Cantache, d’une capacité de 7 millions de m3, a 3 fonctions principales :

- la protection de la basse-Vilaine contre les crues (notamment dans la région de Redon, où les inondations se produisaient encore par un trop fort apport en eau venant du Nord de son cours),

- le soutien des débits d’étiage pour assurer la qualité des eaux de la Vilaine et

- le stockage d’eaux brutes en vue de leur potabilisation. Toutefois, la mauvaise qualité des eaux sur le cours d'eau n'a jamais permis de réaliser d'installation de production d'eau potable[86].

Profil altimétrique de la Vilaine de Rennes à la mer, à chaque écluse.

Effets négatifs des aménagements

Dans les années 1970, les études d'impacts écologiques des aménagements comme les barrages étaient très faibles ou nulles. Le barrage d'Arzal a fortement modifié le flux aquatique. Les marées ne remontent plus jusqu'à Redon. Le cours d'eau s'est assagi : à marée basse un mince filet d'eau entre deux flancs vaseux ne remplace plus le fleuve plein de la marée haute. Des espèces de poisson ont été remplacées : les civelles ont disparu, les anguilles ne remontent pratiquement plus. Les espèces animales d'eau douce ont remplacé les espèces de fleuve maritime. La rivière s'enherbe et ses berges se sont fragilisées sous l'attaque conjointe des ragondins et d'un niveau d'eau trop stable[n 8]. Les marais qui la longent continuent à fournir du foin aux agriculteurs, mais les années sèches, la récolte est plus faible que par le passé. La mise en place des cultures intensives de plantes fourragères comme le maïs qui était un des objectifs secondaires du barrage a échoué[87]. Les impacts sur les bassins versants n'ont pas été étudiés.

Le barrage d'Arzal a aussi eu un impact humain important. Les riverains en aval de Redon vivaient en harmonie avec la rivière. La pêche de subsistance ou gastronomique y était même très active (civelle, anguille, jusqu'au XVIIIe siècle le saumon[88]). Elle s'est transformée en pêche de loisir sportive depuis les années 1990. La vision subjective de la rivière a aussi changé. La Vilaine n'est plus ressentie comme une rivière vivante qui était respectée. La navigation se faisait au rythme des marées. Les perturbations dues aux inondations découlaient des constructions faites en zones inondables en dépit du bon sens. Les aménagements routiers étaient inadaptés à ce fleuve. Les aménageurs des années 1960 et 1970 ont choisi de modifier le cours de la Vilaine plutôt que de faire des aménagements comme ceux qui longent la Loire[n 9].

L'estuaire de la Vilaine en amont d'Arzal a aussi subi des conséquences écologiques graves. En 1982, une mortalité massive des poissons en baie de Vilaine a déclenché une étude de l'Ifremer qui met en cause la présence du barrage. Une anoxie des eaux de fond du fait du ralentissement des eaux de marée par le barrage en est la cause principale. La quasi-disparition du bouchon vaseux a aggravé fortement la pollution de la baie de Vilaine par les nitrates et par la matière organique[89].

Qualité de l'eau

Le suivi de la qualité physico-chimique de la Vilaine se fait grâce à des points de prélèvement sur les communes de Bourgon, de Pocé-les-Bois, de Châteaubourg, de Cesson-Sévigné, de Rennes, de Guichen, de Pléchâtel, de Guipry, de Langon, de Sainte-Marie et de Rieux (d'amont en aval)[90] - [91], qui donnent les résultats suivants :

| Nitrates | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

|---|---|---|---|---|---|

| Concentration du paramètre (percentile 90) | 39,6 | 36,5 | 34,5 | 41,4 | 35 |

| Classe SEQ-Eau | |||||

| Nitrates | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

|---|---|---|---|---|---|

| Concentration du paramètre (percentile 90) | 28 | 27 | 23 | 34 | 24 |

| Classe SEQ-Eau | |||||

| Nitrates | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

|---|---|---|---|---|---|

| Concentration du paramètre (percentile 90) | 31 | 36 | 32 | 33 | 25 |

| Classe SEQ-Eau | |||||

| Nitrates | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

|---|---|---|---|---|---|

| Concentration du paramètre (percentile 90) | 30,9 | 34,5 | 29,9 | 34 | 22 |

| Classe SEQ-Eau | |||||

Divers

La Vilaine a donné son nom aux rochers qui bordent la Pointe de Pen Lan (Billiers, Morbihan). Le site, d’abord appelé Roche-Vilaine, s’est vu doté d’un complexe hôtelier, imaginé par l’industriel Henri Dresch.

Bibliographie

- Extraits des registres du greffe des États de Bretagne tenus à Rennes. Du mercredi .Se prononce pour le projet d'un canal intérieur et ordonne la création d'une commission intermédiaire de la Navigation intérieure de la province.

- M. Coulomb et M. Robinet, Procès-verbal de vérifications des communications indiquées entre les rivières de Villaine et de Mayenne,

- Mémoire de M. de Brie sur la jonction de la Vilaine à la Mayenne, par l'Ernée, Rennes, chez la Veuve de François Vatar,

- C. Nières, « La Vilaine : axe civil et militaire », Mémoires de la société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, vol. LXIII, , p. 104-112

- Bruno Philipp, L'estuaire de la Vilaine, Joué-les-Tours, Editions Alan Sutton, coll. « Mémoire en images », , 128 p. (ISBN 2-910444-92-9)

- Michel Mauger, En passant par la Vilaine : de Redon à Rennes en 1543, Rennes, Éditions Apogée, , 95 p. (ISBN 2-84398-001-1 et 2-86035-013-6)

- Jérôme Cucarull, « Vilaine », Dictionnaire du patrimoine rennais, Éditions Apogée, , p. 472-474 (ISBN 2-84398-167-0, BNF 39960846)

- Nadia Dupont, Quand les cours d’eau débordent : Les inondations de la Vilaine du XVIIIe à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Espace et Territoires », , 266 p. (ISBN 978-2-7535-1785-1)

- Pauline Guyard et Philippe Bardel (préf. Jean-Luc Maillard), Vilaine : Une histoire d'eaux, Rennes, Musée de Bretagne, , 128 p. (ISBN 978-2-901429-40-1, OCLC 1085392512, BNF 45652260)

Voir aussi

- Estuaire de la Vilaine

- Autres voies navigables bretonnes :

- Liste des fleuves de France

Notes et références

Notes

- Ptolémée, Géographie, Livre II, Ch. VIII.

- Cartulaire de Redon

- Références issues du Cartulaire de Redon et données par Rosenzweig, Dictionnaire topographique du département du Morbihan, 1870, p. 266.

- En 1585, douze écluses étaient installées entre Rennes, Messac et Redon (F. Bourdais, Léonard de Vinci et la canalisation de la Vilaine au XVe siècle dans Revue de Bretagne, Tome XLII, Vannes-Paris, 1909, p. 170).

- Enquête de 1700 dans le site Internet de la ville de Redon.

- Danielo, Julien. Les ports d'Auray et de Vannes aux XVIIe et XVIIIe siècles, Thèse, Rennes, 2008

- Ibid, p. 32.

- La vase assurait la stabilisation des berges.

- Aujourd'hui (2008), l'aménagement des cours d'eau en France se fait en prenant plus en compte l'ensemble des intérêts écologiques et humains Les outils de gestion intégrés de l'eau

Références

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Fleuve la Vilaine (J---0060) » (consulté le )

- Banque Hydro - MEDDE, « Synthèse de la Banque Hydro - La Vilaine à Arzal (J9320620) » (consulté le ).

- Banque Hydro - MEDDE, « Synthèse de la Banque Hydro - La Vilaine à Rioeux (J9300610) » (consulté le )

- « L'Institution d'Aménagement de la Vilaine » (consulté le ).

- Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, Editions Jean-Paul Gisserot, , p. 7.

- « Résultats concernant « Vilaine » », sur la base KerOfis, Office public de la langue bretonne (consulté le ).

- Paul-Marie Duval, « Teutates, Esus, Taranis », Travaux sur la Gaule, Rome, 1989, p. 276-277 Lire en ligne sur Persée

- Vilaine 2018, p. 12

- Roger Brunet, Trésor du terroir. Les noms de lieux de la France, CNRS Editions, , p. 242.

- (de) Julius Pokorny, Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Francke, , p. 1134.

- F. Trautmann, F. Paris, A. Carn, Rennes - 1/50 000, BRGM Editions, , p. 5.

- « Création de l'institution », sur www.eptb-vilaine.fr (consulté le )

- Sandre, « Fiche cours d'eau (J7004100) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau de Vivain (J7005700) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau de Malaquière (J7005900) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Les Epronières (J7006100) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau du Mainerie (J7014100) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau des Nétumières (J7015000) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - La Valière (J7024000) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - La Cantache (J70-0300) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - La Pérouse (J7054000) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - La Corbanne (J7055500) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Palet (J7056200) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - La Bichetière (J7064000) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau de la Lande (J7066600) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau de la Vallée (J7066900) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau du Pont de Pierre (J7067500) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau de la Maison Neuve (J7067900) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau d’Olivet (J7068000) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau de l’Étang de Forges (J7068700) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - La Veuvre (J70-0310) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau d’Alibart (J7074400) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau du Changeon (J7074600) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau de la Veillardière (J7075200) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau de la Barbotais (J7075300) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau du Pont-Lagot (J7204000) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - La Flûme (J7214000) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Blosne (J7224000) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Renel (J7225200) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau de Mortais (J7225500) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Meu (J73-0300) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - La Vaunoise (J73-0310) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Garun (J7344000) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau de la Croix Macé (J7404000) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau (J74-0300) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Tréhélu (J7504400) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau du Désert (J7504700) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - L’Hodeillé (J7505300) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Les Caillons (J7506100) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Canut (J75-0300) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Semnon (J76-0300) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau de la Frominette (J7704400) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau des Aunaies (J7704800) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau du vieil Étang de la Touche (J7704900) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - L’Éval (J7705000) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau de Mélac (J7707100) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Tréfineu (J7707300) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Moulin Alain (J7708200) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Pont David (J7708500) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Les Riais (J7714000) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - La Vionnais (J7716400) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Gras (J7724000) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Belle Perche (J7726600) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - La Chère (J78-0300) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Les Sauvers (J7905000) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Don (J79-0300) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - L’Oust (J8--023A) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau de Kersaudy (J800810A) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Lié (J81-0300) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Sedon (J8214000) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Ninian (J83-0300) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - La Claie (J84-0300) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - L’Aff (J8--0240) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - L’Arz (J88-0300) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - L’Isac (J9--025A) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Celan (J9304700) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le ruisseau du Roho (J9304300) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Kerbonnaire (J9306100) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Trévelo (J9314000) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Mazan (J9324300) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Rodoir (J9325400) »

- Sandre, « Fiche cours d'eau - L’Étier du Rancöet (J9326100) »

- Jean Kerhervé, François Roudaut et Jean Tanguy, La Bretagne en 1665 d'après le rapport de Colbert de Croissy, Brest, Centre de Recherche Bretonne et Celtique. Faculté des Lettres et des Sciences Sociales. Université de Brest, coll. « Cahiers de Bretagne occidentale n°2 », , pages 251 et 252.

- Pascale Marcotte, Laurent Bourdeau, Routes touristiques et itinéraires culturels. Entre mémoire et développement, Presses de l'Université Laval, , p. 52.

- « Baignade interdite au barrage de Haute-Vilaine », Le Journal de Vitré, (lire en ligne)

- « Les conditions géopolitiques d’une gestion durable de l’eau : le cas du bassin rennais », Norois, (lire en ligne)

- Institution d'aménagement de la Vilaine

- La contribution des sources archivistiques pour l’histoire des pêcheries fixes en Bretagne à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle) Des archives dans les Rets de Pierre Martin (page 16).

- Impact du barrage d'Arzal sur la qualité des eaux de l'estuaire et de la baie de la Vilaine, de Michel Merceron, 1985, Ifremer, Brest.

- « Qualit'eau 35 n°30 p.5 - bulletin du réseau de suivi de la qualité des eaux superficielles en Ille-et-Vilaine » (consulté le )

- « Qualit'eau 35 n°32 p.17 - bulletin du réseau de suivi de la qualité des eaux superficielles en Ille-et-Vilaine » (consulté le )