Perche (région naturelle)

Le Perche est une région naturelle française possédant une forte identité paysanne et culturelle qui désignait au VIe siècle une zone forestière connue sous le nom de Silva Pertica, d’un héritage probablement celte antérieur. Ce territoire de transition entre Massif armoricain et Bassin parisien s'étend des portes d'Alençon et de la rivière de Sarthe qui l'en sépare ainsi des monts d'Amain à l'est de Sées, jusqu'à celles de Châteaudun et de Vendôme par le Loir, là où débute la région naturelle de la Beauce.

| Perche | ||

Paysage du Perche autour du manoir de Courboyer | ||

| Pays | France | |

|---|---|---|

| Région | Centre-Val de Loire Normandie Pays de la Loire |

|

| Départements | Eure-et-Loir Orne Sarthe Loir-et-Cher |

|

| Villes principales | Nogent-le-Rotrou, La Ferté-Bernard, Mondoubleau, Bellême, Mortagne-au-Perche, Saint-Calais Verneuil-sur-Avre | |

| Coordonnées | 48° 06′ 13″ nord, 0° 47′ 24″ est | |

| Géologie | silex, argile, craie, grison, marne, grès roussard | |

| Relief | Collines, plateaux, vallées ; point culminant : Tourouvre au Perche (311 m) | |

| Production | céréales, élevage, cidre, poiré, vigne | |

| Régions naturelles voisines |

Beauce Pays manceau Pays d'Ouche Saosnois Campagne d'Alençon Maine angevin Gâtine tourangelle Thymerais |

|

| Régions et espaces connexes | Perche-Gouët Pays du Perche Sarthois PETR du Perche d’Eure-et-Loir PETR du Pays du Perche ornais Canton du Perche Parc naturel régional du Perche Perche (province) |

|

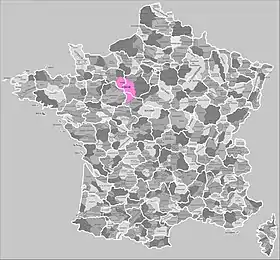

Le Perche en France métropolitaine // sauf Sarthe (en rose) | ||

| Géolocalisation sur la carte : France

| ||

D’une grande diversité paysagère, elle est composée de vallons, de plateaux, de collines, de crêtes et de vallées, la région est également un important château d'eau naturel, qui alimente les bassins versants de la Loire, de la Seine ou des fleuves côtiers normands.

On distingue le Perche-Gouët au centre, le Perche Vendômois sur sa partie méridionale (au Sud), le Perche Sarthois à l'Ouest, le Perche Dunois à l'Est et le Haut Perche dans le Nord. Ces dénominations sont soit pré-, soit post-Révolution Française, selon les découpages effectués par les responsables politiques des différentes époques ; malgré cela, elles forment une même unité territoriale naturelle.

Cette entité géographique ne doit pas être confondue avec l'ensemble formé par les circonscriptions ecclésiastiques des diocèses de Séez, Chartres, Évreux et Le Mans qui l'ont démembrée. Elle ne doit pas l'être non plus avec les divisions politiques établies par la suite sur son territoire à l'instar du Comté du Perche qui regroupait le Corbonnais, le Bellesmois et la région de Nogent-le-Rotrou, du Perche Gouët qui regroupait cinq baronnies, entre La Loupe et Thiron-Gardais, du Thymerais ou Terres démembrées et de ses puissants seigneurs, du Comté puis Duché de Vendôme (Perche Vendômois), du Comté du Maine (Perche Sarthois) et du Duché de Normandie qui ont modelé son histoire, ni plus récemment à l'émergence d'entités administratives nées de la décentralisation.

Bien que l'intercommunalité et la création de pays lui aient redonné une visibilité en partie, que n'avait pu lui donner la Révolution française, notamment lors de la création des départements, avec la création du Grand Perche par l'association des anciens pays du Perche d'Eure-et-Loir et du Perche ornais, du Canton du Perche en Loir et Cher et celle du Pays du Perche Sarthois, la région n'en demeure pas moins écartelée entre trois régions (le Centre-Val de Loire, la Normandie et les Pays de la Loire) et quatre départements (Eure-et-Loir, Orne, Sarthe, Loir-et-Cher)[1] - [2].

Géographie

Pays de plateaux (plaines), de vallées et de collines, le Perche trouve comme limite la Petite Beauce par la rivière du Loir au sud et à l'est, la Grande Beauce sur sa partie nord-est, le Pays manceau à l'ouest, la Campagne d'Alençon au nord-ouest et le Pays d'Ouche au nord.

L'ancienne forêt qui la constituait se discerne encore aujourd'hui. Différentes portions de celle-ci subsistent avec la forêt de Perseigne, située à l'extrémité nord-ouest de ce territoire, la foret de Vibraye à l'Ouest, la forêt du Perche plus à l'est, dans celles de Bellême et de Montmirail et dans une infinité de bois assez rapprochés les uns des autres pour en tracer encore les linéaments jusqu'aux forêts de Fréteval, de Bellande et de Vendôme au sud, sans oublier au nord-est les massifs de Senonches, de Châteauneuf-en-Thymerais ou de Montecôt.

La région est également un important château d'eau qui alimente les bassins versants de la Seine et de la Loire et qui donne naissance à nombre de rivières dont l'Eure, l'Huisne et la Sarthe ainsi qu'a des fleuves côtiers qui vont se jeter dans la Manche après avoir traversé la Normandie.

Géologie et sols

Sables du Perche

Les carrières d'ocres du Perche actuellement en exploitation sont localisées sur le village de Sargé-sur-Braye (Loir et Cher).

Ce sable est connu sous les noms de « sable du Perche », « sable d'or », « sable rouge » ou « sable à lapin ». Ses ocres ont eu de nombreuses utilisations. Ils ont servi entre autres à réaliser les décors intérieurs de la cathédrale de Chartres en plus de donner ses teintes aux enduits des habitats du Perche, proches en coloris des sables du Roussillon.

Unités paysagères

La région naturelle du Perche se caractérise par des paysages de plateaux, de vallées et de collines aux unités paysagères qui s'alternent d'une vallée ou d'un plateau à l'autre et soumis aux influences des unités et régions voisines.

| Nom | Repères géographiques | Caractéristiques |

|---|---|---|

| La forêt de Bercé et ses vallons vers le Loir | Le Grand-Lucé |

|

| La campagne ouverte de Saint-Calais | Saint-Calais |

|

| La vallée de la Braye | Sargé-sur-Braye, Savigny-sur-Braye, Bessé-sur-Braye |

|

| Le Perche méridional | La Ville-aux-Clercs, Danzé, Azé, Fontaine-les-Coteaux |

|

| Les vallons boisés du Dué et du Narais | Bouloire, Parigné-l'Évêque, Thorigné-sur-Dué |

|

| Les buttes boisées de Bonnétable | Bonnétable, Sillé-le-Philippe, Tuffé Val de la Chéronne |

|

| La vallée de l'Huisne | Montfort-le-Gesnois, Connerré, La Ferté-Bernard, Val-au-Perche, Nogent-le-Rotrou, Rémalard en Perche |

|

| Le Perche de la Haute Braye | Vibraye, Saint-Ulphace, Lamnay |

|

| Le coeur méridional du Perche | Le Gault-du-Perche, Mondoubleau, Montmirail, Brou, Authon-du-Perche, Thiron-Gardais,Epuisay jusqu'à Illiers-Combray |

|

| Les entonnoirs du Perche | Saint-Cosme-en-Vairais, Saint-Aubin-des-Coudrais, Saint-Germain-de-la-Coudre, Igé |

|

| Vallées bocagères et plaines ouvertes | Mortagne-au-Perche, Pervenchères, Perche-en-Nocé |

|

| La Forêt de Bellême | Bellême |

|

| Le Perche septentrional : marches boisées et vallées encaissées herbagères | La Loupe, Longny-Les-Villages, Tourouvre au Perche |

|

Climat

Le Perche connait un climat de type océanique marqué surtout par l'influence des flux d'air maritimes d'ouest. En été le temps est chaud et lourd ; la pluviosité est maximale en automne. Néanmoins des différences locales existent notamment liées à la topographie et entre le nord et le sud de la région. Le sud du Perche connaîtra ainsi une faible pluviométrie avec des hivers doux, des étés chauds et orageux et un ciel lumineux tandis que plus au nord, le climat sera frais à froid et humide avec une insolation réduite, un ciel brumeux et des hivers frais et venteux.

Températures

La moyenne annuelle des températures est relativement douce et égale à la moyenne de la région Centre pour le Perche sud où l'on compte une moyenne de 57 jours de gel. Dans le reste du perche la moyenne annuelle des températures s'échelonne entre 10 et 9.5 °C avec plus de 80 jours de gel par an. Celle-ci atteint 87 jours dans le nord notamment sur le Haut plateau de Senonches qui est l'un des secteurs les plus froids de la région Centre avec 9,2 °C de température moyenne annuelle.

Précipitations

Les différences de précipitations entre le Perche méridional et le Perche septentrional sont du même ordre. La sous-région sud, sous le vent, reçoit une lame d'eau annuelle de l'ordre de 600 à 650 mm contre 750 environ dans le nord. Les écarts interannuels peuvent être importants : 372 mm (1953) à 860 mm (1958) dans le Perche vendômois.

La région nord à l'instar du Haut plateau de Senonches et la Cuesta de l'argile a silex orientés presque perpendiculairement aux masses d'air d'ouest reçoivent une pluviosité assez forte, respectivement 772 mm et 831 mm en moyenne annuelle. Les écarts interannuels peuvent cependant être importants : 478 en 1953 à 1136 en 1960 pour Senonches.

Hydrographie

Nombre de cours d'eau et de rivières prennent naissance ou possèdent leur bassin dans la région naturelle du Perche. La région est un véritable château d'eau pour les versants de la Seine, de la Loire et de plusieurs fleuves côtiers.

Les principales rivières et fleuves que compte la région sont :

Bassin de la Seine

La Seine est un fleuve français, long de 777 kilomètres, qui coule dans le Bassin parisien et arrose Troyes, Paris, Rouen et Le Havre. Sa source se situe à Source-Seine, en Côte-d'Or sur le plateau de Langres. Elle se jette dans la Manche entre Le Havre et Honfleur. Son bassin versant, d'une superficie de 78 650 km2, est notamment alimenté, dans son cours inférieur par les rivières suivantes (affluents de rive gauche) :

- l'Eure au centre et nord-est, prend sa source à Marchainville près de Longny-au-Perche dans l'Orne, affluent de la Seine

- l'Avre au nord, prend sa source dans la Forêt domaniale du Perche, affluent de l'Eure, sous affluent de la Seine

- La Meuvette qui s'étend sur une quarantaine de kilomètres, prend sa source dans la forêt de Senonches près du village des Ressuintes

- la Blaise au nord (Thymerais), prend sa source à Dampierre-sur-Blévy dans le département d'Eure-et-Loir non loin de la limite de l'Orne

- l'Iton au nord du Perche, naît aux environs de Moulins-la-Marche dans l'Orne, affluent de l'Eure, sous-affluent de la Seine.

- l'Avre au nord, prend sa source dans la Forêt domaniale du Perche, affluent de l'Eure, sous affluent de la Seine

- La Risle prend sa source, à l'altitude de 275 mètres, dans les bois situés à la limite des communes de Ferrières-la-Verrerie et de Planches dans l'Orne sur les pentes des monts d'Aimain, nom donné au rebord du plateau délimitant le Perche dans sa partie septentrionale, affluent de la Seine.

Bassin de la Loire

La Loire est le plus long fleuve de France, avec une longueur de 1 013 kilomètres. Sa source est considérée être en Ardèche, au mont Gerbier de Jonc dans le Massif central. Son estuaire se trouve quant à lui dans le département de la Loire-Atlantique, à l'ouest de la région des Pays de la Loire et à l'ouest de l'Anjou. Son bassin versant de 117 000 km2 occupe plus d’un cinquième du territoire français est notamment alimenté par la Sarthe et ses affluents :

- la Sarthe au nord du Perche, prend sa source à Saint-Aquilin-de-Corbion, dans les collines du Perche de l'Orne, affluent de La Loire

- le Loir au sud et sud-est, prend sa source à Saint-Éman en Eure-et-Loir, affluent de la Sarthe, sous-affluent de La Loire

- l'Ozanne prend sa source dans le Perche-Gouët, à l'est (Perche-Gouët), affluent du Loir

- la Braye, prend sa source dans les collines du Perche à l'ouest d'Authon-du-Perche et au sud de Nogent-le-Rotrou, en Eure-et-Loir, affluent du Loir

- le Couëtron prend sa source aux environs de La Fontenelle, à l'est et au sud (Perche Vendômois), affluent de la Braye, sous affluent du Loir

- L'Anille prend sa source sur la commune de Conflans-sur-Anille, au sein du bois de Marchevert, partie de la forêt de Vibraye, affluent de la Braye, sous-affluent du Loir.

- L'Yerre prend sa source au sein de la forêt de Montmirail, dans le Perche, sur le territoire de la commune de Chapelle-Guillaume, affluent du Loir, sous-affluent de la Sarthe

- le Grenne prend sa source à La Fontenelle (Perche Vendômois), affluent de la Braye, sous affluent du Loir

- l'Egvonne prend sa source dans le Perche vendômois, dans la commune de La Fontenelle, affluent du Loir, sous-affluent de la Sarthe

- l'Hoëne prend sa source au sud-est de la forêt domaniale du Perche, sur le territoire de la commune de Champs, dans le département de l’Orne

- l'Huisne à l'ouest, affluent de la Sarthe, sous-affluent de La Loire

- l'Erre prend sa source sur la commune de Nocé dans l'Orne, affluent de l'Huisne rive droite

- la Même prend sa source dans la forêt de Bellême aux environs de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême dans le département de l'Orne, dans la région mitoyenne entre les parcs naturels régionaux Normandie-Maine et du Perche, affluent de l'Huisne rive droite

- la Rhône prend sa source sur le territoire d'Authon-du-Perche, affluent de l'Huisne rive droite

- la Jambette sert de frontière sur une partie de son cours entre l'Eure-et-Loir et l'Orne, prend sa source aux Etilleux, affluent de l'Huisne rive gauche

- l'Orne saosnoise à l'ouest, prend sa source à Montgaudry dans l'Orne au sein du Parc naturel régional du Perche, non loin de Mamers, affluent de la Sarthe, sous-affluent de La Loire

- le Loir au sud et sud-est, prend sa source à Saint-Éman en Eure-et-Loir, affluent de la Sarthe, sous-affluent de La Loire

Fleuves côtiers

La région du Perche donne également naissance à des fleuves côtiers qui ont la caractéristique d'avoir un petit bassin versant et de se jeter dans la Manche sans avoir été un affluent :

- la Touques au nord du Perche est un fleuve côtier qui naît dans les collines du Perche près de Champ-Haut dans l'Orne ;

- la Dives prend sa source à Courménil, près d'Exmes, dans l'Orne, au nord de la forêt de Gouffern.

Toponymie

Attestations anciennes

Le terme Perche est mentionné sous les formes saltus Particus, silva Perticus avant le VIe siècle, pagus quem Pert[ic]ensem vocant au VIe siècle, pagus pertensis au VIe siècle, pagus Perticus vers 815, Particus saltus au IXe siècle, silva Perticus en 1045, [le] Perche en 1160 - 1174, Perche en 1238, foresta de Pertico en 1246, [le] Perche en 1308[16] - [17].

Étymologie

Le nom du Perche serait issu du latin pertica (terra) « ensemble du territoire partagé à la perche entre les vétérans d'une colonia »[16], le latin pertica ayant abouti par évolution phonétique régulière à perche en français. Terra aurait d'abord désigné une petite région autour de Mortagne qui serait devenu un pagus par la suite[16]. Cependant, *terra n'est mentionnée nulle part et, bien que Mortagne ( comitis Mauritaniae 1086) tienne vraisemblablement son nom d'une colonia ou unité de soldats mauresques[18], on ne trouve pas non plus de trace documentaire (aucune mention dans la Notitia dignitatum par exemple) ou de trace archéologique de cet établissement permettant de confirmer cette théorie.

René Lepelley d'ailleurs ne se prononce pas sur l'origine du mot Perche qu'il considère comme incertaine[19], signe qu'il doute de la théorie accordant à Pertica une origine latine.

Pourtant, une deuxième hypothèse a été formulée, en s'appuyant sur le fait que le nom de Perche a initialement désigné la forêt et non la province. Il semble plutôt représenter, ainsi que l’a montré Guy Villette[20] - [21], un appellatif pré-celtique d’origine indo-européenne *perkʷ-ik-ā « (forêt) aux grands arbres », dissimilé en *pertika, et transmis tel quel par le gaulois, alors même que le p- initial était étranger à cette langue[22]. Le radical indo-européen *perkʷu- « grand arbre : chêne, pin, sapin, hêtre… » est par ailleurs à l’origine du latin quercus « chêne » et du germanique commun *furhu-, d’où l’anglais fir « sapin » et l’allemand Föhre « pin ». Il explique également le nom du relief hercynien, qui repose sur celui de l’immense forêt de Germanie désignée par César sous le nom de Hercynia silva. Il s’agit dans ce dernier cas d’une appellation d’origine celtique, formée sur le radical *erkú- < *perkʷu- (avec cette fois chute régulière de [p])[17].

Remarque : Le suffixe gaulois *-ika sert à former des adjectifs à l'origine, mais a aussi permis la substantivation[23]. On remarque aussi que le nom du pays d'Ouche, directement au nord du Perche, est issu d'un terme dérivé avec le même suffixe *-ika > -ica : Utica, dont la racine ot / ut (pré-celtique ?) semble s'appliquer également à un élément forestier[24] cf. La forêt d'Othe dans l'Yonne. Se trouve-t-on en présence d'une ancienne opposition entre une silva Pertica et une silva Utica ? Il existe aussi en gaulois un radical pert- que l'on rencontre dans différents noms de lieux Perthes (attestés généralement sous la forme Perta dès l'époque mérovingienne) qui représenterait un anthroponyme gaulois non attesté *Pertus, mais déduit d'après le nom de la déesse gauloise Perta, déesse des jardins clos[18]. Xavier Delamarre rapproche l'élément pert- des différents lieux Perthes, Perte(s) du substantif gallois perth qui signifie « buisson, haie »[25].

Surnoms

Le Perche est baptisé de divers surnoms. Ils évoquent surtout la qualité de son patrimoine paysagé et bâti.

Histoire

Préhistoire

Plusieurs sites archéologiques du Néolithique, comme « la Pierre Procureuse » entre L'Hermitière et Gémages ou encore « la Pierre Cochée » à Droué attestent de l'ancienneté de l'occupation humaine dans la région.

Antiquité

Les populations celtiques arrivées dans la contrée dès l'âge du bronze, puis à l'âge du fer y laissent définitivement leur empreinte, comme le montre l'étymologie de la plupart des noms de lieux importants : Gémages - de *Gemetiko (Gemmeticum XVe siècle), sur * gem, de signification obscure, suivi de deux suffixes celtiques -at/-et + iko (cf gallois eithefig < *ektamiko)[26] ou Nogent, du gaulois Noviento, fondé sur l'adjectif noviios, neuf, et le suffixe -ento localisant à l'origine, signifiant « endroit ».

La plus grande partie du Perche, bien que cela ne soit pas clairement défini, était située sur le grand territoire du peuple celtique des Carnutes, qui y aurait exploité le fer. On peut y voir l'origine partielle de l'appartenance des coutumes du Perche au groupe de celles du pays de Chartres et de l'Orléanais.

La forte identité du Perche tient en partie à son droit coutumier avant la Révolution : « la coutume du Perche » ou plutôt « les coutumes du Perche », distinctes de la coutume de Normandie, de celle du Maine et celles de l'Île-de-France[27].

Moyen Âge

La proximité de la Normandie en fait du Xe siècle au XVe siècle une région stratégique pour les rois de France.

En 1227, le Perche fut inclus dans le domaine royal français. Une partie fut alors démembrée pour constituer le comté d'Alençon au profit de Pierre Ier d'Alençon, fils de France. Cependant, il réintégra le domaine royal en 1283. Il fut, une seconde fois, en partie adjoint au comté d’Alençon pour Charles II d'Alençon, comte d’Alençon et du Perche en 1326.

Renaissance

La Renaissance est un temps fort de l’histoire percheronne : la région se couvre de manoirs et l’industrie locale (étamines à Nogent, tanneries et ganteries à Cormenon, minerais…) approvisionne Paris. Le principal ministre d’Henri IV, Sully, est marquis de Nogent-le-Rotrou, où il est enterré. Le Perche est aussi la région natale du poète Rémy Belleau, mené par Pierre de Ronsard, le Vendômois, membre de la Pléiade.

À partir de 1634 un mouvement d'émigration percheronne vers la Nouvelle-France s'amorce, grâce au pouvoir de persuasion de Robert Giffard, un apothicaire de Tourouvre pour les familles du nord et une seconde vague au sud partant des villages de Choue ou encore Fontaine-Raoul. Il ne doit pas être attribué à la misère, mais plutôt à l’esprit d’aventure. En une trentaine d’années, 277 émigrants, exerçant divers métiers souvent liés à la construction (maçon, menuisier, charpentier, briquetier, etc.), vont ainsi entreprendre le grand voyage. Quelques-uns vont revenir au pays, mais la grande majorité choisit de s’établir sur les rives du fleuve Saint-Laurent pour y défricher et faire prospérer les terres nouvelles.

Au Québec, c’est probablement toute la population de souche canadienne-française qui peut retracer un ancêtre percheron dans son arbre généalogique, directement ou indirectement.

Leur descendance est aujourd’hui estimée à 1 500 000 personnes au Canada, en dehors du Québec. Beaucoup plus sans doute si on tient compte d’un important essaimage dans toute l’Amérique du Nord (Nouvelle-Angleterre et Louisiane, plus particulièrement). La famille qui compte le plus de descendants est la famille Tremblay, qui remonte entièrement à un seul ancêtre, Pierre Tremblay, natif de Randonnai. Le nombre total de ses descendants nord-américains portant le patronyme Tremblay est estimé à environ 180 000[28], sans compter les descendants des femmes qui se sont mariées.

Révolution française

Le Perche conserve une forte identité régionale en dépit de son morcellement en départements à la Révolution entre l’Orne, l’Eure-et-Loir, la Sarthe et le Loir-et-Cher. Aujourd'hui, l'éclatement entre les modernes régions Basse-Normandie (aujourd'hui Normandie), Centre - Val de Loire et Pays de la Loire contribue à masquer la cohérence physique, géographique et historique de cette région.

Au XIXe siècle, la région est désenclavée par l’arrivée du chemin de fer. Le Perche exporte ses chevaux en Amérique où ils participent à la conquête de l'Ouest. L’agriculture est progressivement reconnu dans l’élevage équin et bovin, ainsi que dans la production cidricole. Les clivages politiques toujours d’actualité se forment à cette période : le Perche ornais, longtemps bonapartiste et clérical, reste plutôt conservateur, tandis que le Perche d’Eure-et-Loir, du Loir et Cher et de la Sarthe ont une tradition radicale. Paul Deschanel, député de Nogent-le-Rotrou, sera brièvement président de la République après la Grande Guerre.

XXe siècle

Création des pays et des communautés de communes grâce aux lois de décentralisation et du Parc naturel régional du Perche qui redonne en partie une visibilité à la région.

Économie

Agriculture

L’agriculture reste la principale activité économique. Les deux tiers de la superficie du Perche lui sont dévolus en faisant un territoire de polyculture et d'élevage. Les exploitations agricoles du Perche sont principalement orientées vers les céréales et élevages en Eure-et-Loir et Loir-et-Cher, l’élevage pour la partie ornaise et sarthoise. Le maintien de l’élevage est un enjeu stratégique pour le territoire car il permet la conservation des prairies.

Connue autrefois pour son bocage, la région a développé des traditions particulières comme les trognes (arbres têtards), le plessage à la percheronne (technique de tressage de haie vivante). Le territoire recèle une grande diversité de poires (poire de Calot, de Loup, de Curé…) et de pommes (pomme de Coudre, de Rose, de Moisson…) ancestrales pour des utilisations très diverses (cidre, poiré, compote, séchée, au vinaigre…).

Élevage

Le cheval percheron est sans nul doute l'emblème le plus connu de la région.

Il existe également une race de vache percheronne presque disparue. Elle entre cependant dans le patrimoine génétique des races normande, saosnoise et maine-anjou. Elle est aujourd'hui spécifiée et incluse dans la race actuelle saosnoise.

Vignoble

Le Perche méridional ou Perche Vendômois abrite une région viticole qui s'articule autour de la vallée du Loir. L'origine du vignoble est lointaine. La première mention écrite des vins d'appellation Vendôme remonte à l’an 1000. Henri IV s'est arrêté un jour à l’Ouest de Vendôme et avait apprécié ce vin local et en avait commandé pour son château de Saint-Germain-en-Laye[29].

L'appellation a obtenu son AOC en mai 2001 après avoir entrepris des démarches en ce sens dès 1987 et s'applique à une aire géographique de production de 450 ha clairement définie qui concerne 27 communes de Loir-et-Cher. La production tient en la production de vins rouges, gris et blancs à base de cépages gamay, chenin blanc, pineau d’aunis, pinot noir. Les terres viticoles profitent d'un climat moins océanique que dans la Sarthe voisine, mais profitent du microclimat de la vallée du Loir et de ses sols d’argile à silex.

Forêts et bois

Le Perche a toujours été une terre à forêt en témoigne son nom silva Pertica et l'existence de ses forêts. Aujourd'hui encore, la forêt couvre plus de 20 % du Perche et le chêne représente les 2/3 de la ressource en bois des forêts. Cette abondance forestière permet son exploitation et la production de bois qui a permis à son tour de développer les activités de l'ameublement. La filière s'est structurée à la fin des années 1990 et 1997 a vu la création de l'association Perchebois qui mène différentes actions notamment liées à la promotion de la filière et du mobilier percheron ainsi que le savoir-faire des entreprises du Perche et par extension la construction en bois et le bois énergie.

Agroalimentaire

Production de cidre et de calvados.

L'AOC Cidre du Perche, 3e appellation cidricole de Normandie, reconnaît depuis 2020 l'origine et les spécificités des terroirs percherons. Son aire englobe 106 communes de l'Orne, de la Sarthe et d'Eure-et-Loir[30] - [31].

Artisanat et commerce

Le territoire se distingue par l'utilisation de grès roussard, de grison (additionné de colombage observé sur les plaines) ou de tuffeau dans l'habitat traditionnel. Le sable du Perche typique y est souvent accompagné dans les enduits à la chaux. Sa couleur varie du blanc-crème au jaune-orangé, jusqu'à des couleurs plus soutenues.

Le Perche compte un nombre très important d’entreprises artisanales de qualité qui maintiennent des savoir-faire qui font aujourd’hui la richesse du territoire[32]. Plusieurs filières artisanales se sont développées ces dernières années dans le Perche et ont abouti à des synergies:

- les meuniers et boulangers ont travaillé ensemble pour créer la Baguette du Perche dont la marque est déposée par le parc naturel régional du Perche ;

- les menuisiers et ébénistes percherons se sont regroupés au sein de l’association Perchebois pour développer des gammes de produits et valoriser le bois des forêts du territoire ;

- les maçons, couvreurs, tailleurs de pierre et autres artisans participent à des démarches qualité en matière de rénovation en respectant les caractéristiques du bâti percheron.

Les pôles principaux d’activité commerciale se situent à Nogent-le-Rotrou, La Ferté-Bernard, Mondoubleau et Mortagne-au-Perche. Les Percherons sont très attachés aux commerces multiservices, épiceries, bars ou restaurants, présents dans les plus petites communes du territoire et qui sont très fréquentés. Pour renforcer leur image et développer de nouveaux services, les commerçants se sont organisés autour du réseau Perche Multiservices[33].

Industrie

Le Perche est un territoire rural industriel. L’industrie est le premier employeur du Perche. Plusieurs filières sont présentes: la mécanique et l’automobile, l’industrie graphique et le papier-carton, le bois et l’ameublement, l’agroalimentaire et l’équipement. Parmi les entreprises les plus importantes du Perche :

- Thyssenkrupp Sofedit, sous-traitant automobile, au Theil-sur-Huisne,

- B. Braun Médical, matériel médical, à Nogent-le-Rotrou,

- Siplast, produits d'étanchéité à Mondoubleau

- Louis Vuitton, produits de maroquinerie de luxe à Vendôme,

- Hygiene products SA, produits d’hygiène, au Theil-sur-Huisne,

- Établissements Denis, matériel de nettoyage industriel, à Brou,

- Société nouvelle AERACEM – SNA, fabricant de CD, DVD et packaging, à Tourouvre,

- Hydronic, matériel de traitement de l’air, à Mortagne-au-Perche,

- Latty international, fabrication de joints d’étanchéité, à Brou

- SOPARCO, fabricant de pots et contenants en plastique, à Condé-sur-Huisne.

Administrations territoriales

Entités religieuses

Lors de la christianisation de la France, la région du Perche a été découpée entre plusieurs diocèses[34] et s'étendait sur 167 paroisses :

- évêché de Sées avec 99 paroisses ;

- évêché de Chartres avec 38 paroisses ;

- évêché du Mans avec 11 paroisses ;

- évêché d'Évreux avec 19 paroisses.

Au cœur de la forêt du Perche et de la Trappe, la région abrite aussi l'abbaye Notre-Dame de la Trappe, longtemps à la tête de l'ordre à laquelle elle a donné son nom.

Comté de Vendôme

Le comté de Vendôme est constitué des châtellenies de Lavardin, de Montoire - dont les seigneurs deviennent comtes de Vendôme en 1218 - de Trôo et de Mondoubleau - annexé au comté en 1406 et qui géographiquement appartiennent aux paysages et cultures du Perche. La seigneurie de Beaugency est un alleu qui passera aux comtes de Blois. Le sud du Perche appartient dès lors au comté puis duché de Vendôme

Perche Gouët

Le Perche-Gouët est une ancienne province composé de cinq baronnies : Alluyes (dite la Riche), Brou (la Noble), Authon (la Gueuse), La Bazoche (la Pouilleuse) et Montmirail (la Superbe). Son unité était assurée par sa coutume, respectée dans toutes les paroisses relevant de ces cinq baronnies, sans aucun lien ni féodal, ni judiciaire ni administratif avec le Grand Perche.

Thymerais

Le Thymerais fut très tôt distrait du Perche et entra dans la mouvance des rois de France et des Comtés de Chartres et de Dreux. Il abrite à partir du Xe et jusqu'au XIIIe une puissante baronnie basée à Châteauneuf-en-Thymerais qui défendait le royaume de France face au duché de Normandie. Les différents seigneurs du Thymerais étaient proches du pouvoir royal et étaient assez puissants pour ne relever que du roi. Nombre d'entre eux firent des unions matrimoniales avec de puissantes familles à l'instar des familles de Bellême, de de Montgommery, de de Beaumont, de de Donzy, de Gouët, des comtes de Dreux. Une descendante sera également à l'origine de la branche capétienne de Dreux. Les belliqueux barons du Thymerais régnaient sur l'ensemble du Thymerais et des Terres françaises mais aussi sur des fiefs compris dans d'autres secteurs à l'instar de Rémalard et de Champrond-en-Gâtine dans le Perche mais aussi à Sorel-Moussel et dans l'Eure. Sans descendance, la Famille de Châteauneuf s'éteint et la seigneurie fut divisée (terres démembrées) malgré la tentative de Charles Ier de Mantoue de reconstituer le domaine.

Comté du Maine et Saonois

Le Saosnois fut une baronnie dont le territoire fut placé par Richard Ier duc de Normandie, sous le contrôle d'Yves de Bellême de la Seigneurie de Bellême, avec l'Alençonnais et une partie du Bellêmois, avec pour mission de le défendre contre les comtes du Maine et le roi de France. Il en fit un territoire tampon entre le duché de Normandie et le comté du Perche. Le Saosnois passe dans les mains des comtes puis ducs d'Alençon à la mort de l'un de ses successeurs, Guillaume III Talvas, puis Comté du Maine, Généralité d'Alençon.

Note: Le Grand Perche est le nom donné actuellement à l'association des Pays du Perche Ornais et du Pays du Perche d'Eure-et-Loir.

Comté du Perche

- Seigneurie de Nogent

- Seigneurie du Corbonnais

- Seigneurie de Bellême ou Bellêmois

Territoires administratifs du Perche

| Régions | Départements | Cantons | Appellation/régions agricoles[35] |

|---|---|---|---|

|

15 | Perche d'Eure-et-Loir (15 cantons)

| ||

|

8 | Perche Vendômois (8 cantons) | ||

|

6 | Perche ornais (6 cantons) | ||

|

1 | Perche (1 canton) | ||

|

8 | Perche Sarthois (8 cantons) | ||

Note : Les cantons sont à prendre tout ou juste en partie

Entités administratives intercommunales

Le tableau ci-dessous présente la correspondance des différents découpages administratifs de la région naturelle du Perche : régions, départements et intercommunalités.

| Régions | Départements | Pays | Communautés | ||

|---|---|---|---|---|---|

| |||||

|

| ||||

Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays du Perche ornais

Créé en 2015, le pôle d'équilibre territorial et rural du Pays du Perche ornais (PETR du Pays du Perche ornais) regroupe 4 communautés de communes situées sur la partie ornaise du Perche[36].

Pôle d'équilibre territorial et rural du Perche d'Eure-et-Loir

Créé en 2016, le pôle d'équilibre territorial et rural du Perche d'Eure-et-Loir (PETR du Perche) regroupe 3 communautés de communes situées sur la partie eurélienne du Perche[37].

Pays du Perche sarthois

Créé en 2005, le pays du Perche sarthois (syndicat mixte du Pays du Perche sarthois) regroupe 4 communautés de communes situées sur la partie sarthoise du Perche[38].

Patrimoine et tradition populaire

Militaire

Tradition

La maison botanique de Boursay (Loir-et-Cher) étudie le lien étroit que l’homme et la femme ont entretenus avec la nature les temps passés dans le Perche (trognes, plessages, greffages fruitiers, variétés endémiques de poires et de pommes, etc.).

Chaque année, se perpétue la tradition de course montée de chevaux percherons la plus ancienne, à Mondoubleau. Bénis par le curé du village, un cavalier, un cheval représentant une commune de l’ancien canton courent pour se départager à l’hippodrome du Perche.

Nature

- Association Perche nature (Loir-et-Cher).

- Maison botanique de Boursay (Loir-et-Cher)

- Forêt de Moulin-Bon Moulin (Orne)

- Forêt domaniale de Perseigne (5 100 hectares, Orne)

- Forêt domaniale du Perche

- Forêt domaniale de Senonches (4 270 hectares, Eure-et-Loir)

- Forêt domaniale de Châteauneuf (1 745 hectares, Eure-et-Loir)

- Forêt privée de la Ferté-Vidame (3 500 hectares, Eure-et-Loir)

- Forêt privée de Vendôme (Loir et Cher)

- Les "Grands Bois" de Saint Agil (Loir et Cher)

- Forêt privée de Montmirail (Sarthe)

- Forêt privée de Vibraye (Sarthe)

- Forêt privée de Fréteval (Loir et Cher)

- Forêt domaniale de Bellême (2 403 hectares, Orne)

- Forêt domaniale de Reno-Valdieu

- Forêt domaniale de Montecôt (Eure-et-Loir)

Parc naturel

Chevaux

- la race de chevaux Percherons

Gastronomie

- Laitue brune percheronne[39].

- Thym de Mondoubleau[40].

- AOP cidre du Perche[41].

- Poiré du Perche

- Fine percheronne (bovins)[42].

- Trèfle du Perche (fromage de chèvre sur la voix de l’IGP)[43].

- AOC coteaux-du-vendômois.

- Couteau l'Astelle Montmirail

- Salade percheronne

- Andouille percheronne

- Boudin noir de Mortagne.

- Des pâtisseries : le palet du Perche (Saint-Calais) et le Percheron[44].

- Bouchon nogentais (Nogent-le-Rotrou)[45].

- Sainte-larme, confiserie à Vendôme[46].

Culturel

- Le dialecte percheron, malgré quelques influences normandes notamment dans la partie nord-ouest du Perche, n'appartient pas au normand, mais au groupe central de la langue d'oïl, dont fait aussi partie le français standard. Plusieurs journaux locaux proposaient jusque dans les années 1950-1960 des articles rédigés en percheron à l'instar de La Gazette Française à La Loupe, La Liberté du Perche et Le Petit Nogentais à Nogent-le-Rotrou

Médias

Presse écrite

En plus de la presse nationale, le Perche est couvert en entier ou en partie par plusieurs journaux régionaux ou départementaux :

Presse quotidienne

- La Nouvelle République du Centre-Ouest, La Nouvelle République ou la NR, est un quotidien régional français basé à Tours, en Indre-et-Loire. Le journal est diffusé dans les régions Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine.

- Ouest-France, le quotidien du grand ouest français, basé à Rennes diffuse ses éditions locales dans l'Orne et la Sarthe.

- La République du Centre, le quotidien de la région Centre basé à Saran près d'Orléans et diffusé en Eure-et-Loir, en Loir-et-Cher et dans la région Centre.

- L'Écho républicain, le quotidien départemental d'Eure-et-Loir basé à Chartres et diffusé sur tous les cantons du département.

- Paris Normandie, le quotidien régional de Haute-Normandie basé à Rouen et diffusé dans les cantons limitrophes de l'Eure.

- Le Maine libre, le quotidien départemental de la Sarthe basé au Mans et diffusé sur l'ensemble du département et une partie de l'Orne.

Presse hebdomadaire

- L'Action républicaine, un hebdomadaire[47] du groupe Publihebdos basé à Nogent-le-Rotrou, paraissant le vendredi et diffusé sur les canton de Ferté-Bernard et de Montmirail dans la Sarthe, du Theil, de Bellême, de Nocé et de Rémalard dans l'Orne, de Senonches, de La Loupe, de Thiron-Gardais, de Nogent-le-Rotrou, d'Authon-du-Perche et de Brou en Eure-et-Loir.

- Le Perche, un hebdomadaire[48] du groupe Publihebdos basé à Mortagne-au-Perche, paraissant le mercredi et diffusé sur les cantons de Courtomer, du Mèle-sur-Sarthe, de Bazoches-sur-Hoëne, de Tourouvre, de Mortagne-au-Perche, de Longny-au-Perche, de Pervenchères, de Bellême, de Nocé, de Rémalard et du Theil dans l'Orne, de Mamers et de la Ferté-Bernard dans la Sarthe, d'Authon-du-Perche, de Nogent-le-Rotrou, de Thiron-Gardais, de La Loupe, de Senonches et de la Ferté-Vidame en Eure-et-Loir.

- Le Réveil normand, hebdomadaire[49] du groupe Publihebdos basé à L'Aigle, paraissant le mercredi et diffusé sur les cantons de l'Aigle, Tourouvre, Moulins-la-Marche, Courtomer, le Melerault, de Gacé, de Vimoutiers et de la Ferté-Fréhel dans l'Orne, de la Ferté-Vidame et de Brezolles en Eure-et-Loir, de Broglié, de Rugles, de Breteuil, de Verneuil-sur-Avre, de Damville et de Nonancourt dans l'Eure.

- L'Orne Hebdo, hebdomadaire[50] du groupe Publihebdos basé à Alençon, paraissant le mardi et diffusé sur les cantons de Carrouges, de Sées, du Mèle-sur-Sarthe, d'Alençon dans l'Orne, de Couptrain, de Pré-en-Pail et Villaines-la-Juhel dans la Mayenne, de la Fresnay-sur-Sarthe, de Saint-Paterne et de la Fresnaye-sur-Chédouet dans le Saosnois dans la Sarthe.

- L'Écho Sarthois, hebdomadaire[51] du groupe Publihebdos basé à La Ferté-Bernard, paraissant le vendredi et diffusé sur les cantons de Marolles-les-Braults, de Ballon, Bonnétable, de La Ferté-Bernard, de Montmirail, de Tuffé, de Montfort-le-Gesnois, de Villebraye, du Mans, de Boulloire, de Saint-Calais, du Grand-Lucé, d'Ecommoy, de Mayet, de Château-du-Loir et de La Chartre-sur-le-Loir dans la Sarthe.

- L’Écho de Vibraye.

- Village info 28, hebdomadaire indépendant qui traite de l'actualité du nord-ouest de l'Eure-et-Loir.

Transports

Routes

Seuls trois grands axes routiers traversent le Perche :

- la Nationale 12 au nord qui relie Paris à Brest via Dreux, Mortagne-au-Perche, Alençon ;

- l'autoroute A11 au sud qui relie Paris à Nantes via Chartres, Le Mans ;

- la D 923 qui relie Chartres au Mans via Courville-sur-Eure, Champrond-en-Gâtine, Nogent-le-Rotrou, La Ferté-Bernard.

Trains

Le Perche est traversé par la ligne de Paris-Montparnasse à Brest (en partie TGV), qui dessert notamment les communes de La Loupe, Nogent-le-Rotrou et La Ferté-Bernard. Il est aussi desservi au sud par la gare de Vendôme - Villiers-sur-Loir TGV, qui est à 42 minutes de la gare de Paris-Montparnasse.

Notes et références

Notes

Références

- Philippe Gloaguen, Le Perche, Hachette Livre, , 112 p. (ISBN 978-2-01-626692-2), p. 47

- CESER Centre-Val de Loire, Le Perche en route vers un grand projet de territoire, , 88 p. (lire en ligne), p. 7

- DREAL DES PAYS-DE-LA-LOIRE VU D’ICI – URBAN’ism – Terres Neuves – Emanence – Althis - Aqualan, « Atlas de paysages des Pays-de-la-Loire – UNITE PAYSAGERE N°17 : LE PLATEAU CALAISIEN », sur paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

- « 3/ La vallée de la Braye », sur atlasdespaysages.caue41.fr (consulté le )

- DREAL Centre-Val de Loire, « Les atlas des paysages disponibles en région Centre-Val de Loire », sur centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr, (consulté le )

- « 2/ Le Perche Vendômois », sur atlasdespaysages.caue41.fr (consulté le )

- DREAL DES PAYS-DE-LA-LOIRE - VU D’ICI – URBAN’ism – Terres Neuves – Emanence – Althis - Aqualan, « Atlas de paysages des Pays-de-la-Loire – UNITE PAYSAGERE N°16 : LES CLAIRIERES ENTRE SARTHE ET LOIR », sur paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- DREAL DES PAYS-DE-LA-LOIRE - VU D’ICI – URBAN’ism – Terres Neuves – Emanence – Althis - Aqualan, « Atlas de paysages des Pays-de-la-Loire – UNITE PAYSAGERE N°13 : LES VALLEES ET BUTTES DE BONNETABLE », sur paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- DREAL DES PAYS-DE-LA-LOIRE - VU D’ICI – URBAN’ism – Terres Neuves – Emanence – Althis - Aqualan, « Atlas de paysages des Pays-de-la-Loire – UNITE PAYSAGERE N°14 : LE PERCHE SARTHOIS ET L’HUISNE », sur paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- DREAL NORMANDIE - Agence AGAP - Urbanisme & Paysage et Environnement & Société – Sociologie urbaine, « ATLAS DES PAYSAGES DE L’ORNE Le plateau forestier et les collines du Perche », sur normandie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « 1/ Le Perche Gouët », sur atlasdespaysages.caue41.fr (consulté le )

- DREAL NORMANDIE, « Les unités de paysage de la Basse-Normandie : Les entonnoirs du Perche méridional », sur donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- DREAL NORMANDIE, « Les unités de paysage de la Basse-Normandie Le Perche central, un bocage ondulé qui se découvre », sur donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- DREAL NORMANDIE, « Les unités de paysage de la Basse-Normandie La forêt de Bellême, la diagonale boisée du Perche central », sur donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- DREAL NORMANDIE, « Les unités de paysage de la Basse-Normandie Le Perche septentrional », sur donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Volume I, librairie Droz, 1990. p.

- Dominique Fournier, « Notes de toponymie normande : Promenons-nous dans les bois… (au sujet de quelques noms de bois et de forêts en Normandie) » in Histoire et Traditions Populaires no 136 (mars 2017), p. 17-32.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 481b

- René Lepelley, Dictionnaire étymologique des noms de communes de Normandie, Presses Universitaires de Caen, 1996 (ISBN 2-905461-80-2), p. 28.

- Abbé Guy Villette, « Le nom du Perche, pays forestier aux grands arbres (chênes et hêtres mêlés) : (une vaste famille de mots : quercus latin, hercynien, forêt). » [soulignement en gras ajouté] in Noms de lieux — Noms de vie., Actes du 2e Colloque de la Lubinière, 14 & 15 mai 1988, sous la direction de Marie-Rose Simoni-Aurembou. Présentation de René Lepelley, Cahiers percherons, 1994, no 2-3, p. 7-21, et tout particulièrement p. 14-15 concernant l'intervention de l'abbé Villette.

- Stéphane Gendron. Compte rendu de publication de Noms de lieux - Noms de vie. Actes du 2e Colloque de La Lubinière (14 & 15 mai 1988), 1994. In: Nouvelle revue d'onomastique, n°25-26, 1995. p. 262-264 et tout particulièrement p. 262-263 concernant l'intervention de l'abbé Villette.

- En effet, le celtique commun se caractérise, entre autres, par la perte du [p] indo-européen. Mais on constate que par la suite le gaulois a emprunté sans problème un certain nombre de mots comportant ce son, en particulier des noms propres d’origine latine.

- Pierre-Yves Lambert, La langue gauloise, éditions Errance 1994. Le suffixe -ika "semble permettre la substantivation", ce qui se vérifie dans tous les cas. Cf. inscription de Lezoux, Puy-de-Dôme et l'Armorique < Aremorica.

- François de Beaurepaire, Les noms des communes et anciennes paroisses de l'Eure, éditions Picard 1981. p. 155.

- Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise, éditions errance 2003. p. 165.

- il s'agit du même archétype que Jumièges (Gemeticum)

- Jean-François Lemarignier, la France médiévale : institutions et sociétés, Armand Colin-collection U 1970

- Paul Sérant, Le peuplement de la Nouvelle France, in Enquête sur l'HISTOIRE no 11, été 94, p. 54.

- Découverte du vignoble vendômois sur le site de l'Office du Tourisme de Vendôme

- « Orne : le cidre du Perche désormais reconnu par une Appellation d'origine contrôlée », sur francebleu.fr, France Bleu (consulté le )

- « Cidre du Perche - INAO Extranet » [PDF], sur extranet.inao.gouv.fr, Institut national de l'origine et de la qualité (consulté le )

- Chambre des Métiers de Basse Normandie Observatoire Régional de l’Artisanat

- Réseau d'échange des commerces ruraux : Perche multiservices

- Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et..., Volume 5 Par Jean-Joseph Expilly

- Le Pays du Perche : pertinence et enjeux de divers espaces de références Persée

- « BANATIC, la base nationale sur l'intercommunalité », sur www.banatic.interieur.gouv.fr (consulté le )

- « BANATIC, la base nationale sur l'intercommunalité », sur banatic.interieur.gouv.fr (consulté le )

- « BANATIC, la base nationale sur l'intercommunalité », sur banatic.interieur.gouv.fr (consulté le )

- « Laitue brune percheronne », sur tresorsvivantsducentre.com, Union pour les ressources génétiques du Centre-Val de Loire (consulté le )

- « Légumes - Les variétés en collection », sur tresorsvivantsducentre.com, Syndicat Cidre du Perche (consulté le )

- « Le Cidre du Perche », sur cidreduperche.fr, chambre d'agriculture du Val de Loire (consulté le )

- « Fine percheronne », sur centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr, chambre d'agriculture du Val de Loire (consulté le )

- « Fine percheronne », sur actu.fr, Le Perche (consulté le )

- « Spécialités Nogentaises d’hier et d’aujourd’hui », sur actu.fr, Le Perche (consulté le )

- « Le bouchon de Nogent-le-Rotrou devenu chocolat gourmand », sur actu.fr, L'Action - L'Écho (consulté le )

- « Confiserie sachet de Sainte-Larme », sur vendome-tourisme.fr, office de tourisme de Vendôme (consulté le )

- Fiche du journal L'Action Républicaine sur le site du groupe Publihebdos

- Fiche du journal Le Perche sur le site du groupe Publihebdos

- Fiche du journal Le Réveil Normand sur le site du groupe Publihebdos

- Fiche du journal L'Orne Hebdo sur le site du groupe Publihebdos

- Fiche du journal L'Echo Sarthois sur le site du groupe Publihebdos

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :