Gamay

Le gamay noir N est un cépage de cuve français. Il est parfois nommé gamay noir à jus blanc, pour le distinguer de ses cousins teinturiers.

| Gamay N | |

| |

| Caractéristiques phénologiques | |

|---|---|

| Débourrement | Comme le chasselas |

| Maturité | 1re époque, 1,5 semaine après le chasselas. |

| Caractéristiques culturales | |

| Port | Demi érigé |

| Vigueur | Faible |

| Fertilité | Bonne |

| Mode de taille | Courte |

| Productivité | Variable |

| Exigences culturales | |

| Pédologique | Vignobles septentrionaux, vignobles montagnards, sables granitiques. |

| Potentiel œnologique | |

| Potentiel alcoolique | Bon |

| Potentiel aromatique | Très fruité |

Origine

Historique

Les différentes sources convergent pour faire venir ce cépage du hameau de Gamay sur la commune de Saint-Aubin, sur la côte de Beaune.

Abondamment planté dans toute la Bourgogne au Moyen Âge, il finit par concurrencer le pinot noir et faire du tort à la réputation des vins. En effet, il est plus productif et, à l'époque, la quantité procurait de meilleurs rapports, même au détriment de la qualité. Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, finit par s'en émouvoir, craignant pour l'approvisionnement de sa table[1]. Il ordonne d'arracher le gamay, dénommé le « vil et déloyal plant », jusqu'à Mâcon, réservant le gamay au Beaujolais, prouvant que, dès cette époque, on connaissait déjà l'influence de la nature des sols sur les vins.

C'est à partir de là que les deux vignobles vont conquérir leur gloire, chacun ayant son cépage rouge. Le gamay colonise les coteaux granitiques, entre Mâcon et Lyon, faisant dire qu'à Lyon coulent trois rivières, le Rhône, la Saône et le Beaujolais.

La qualité des vins du Beaujolais attire les regards. Les vignerons du Val de Loire plantent, à leur tour, ce cépage qui leur permet de produire des vins vite prêts à la commercialisation. La proximité du marché parisien et de l'Europe du nord, par le port de Nantes, assure la vente.

En 1999, une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à Davis, de l'ENSAM et de l'INRA a entrepris des recherches sur l'ADN de cépages du nord-est de la France. Elle a démontré que le gamay est issu d'un croisement entre le pinot noir et le gouais B[2].

Aire de répartition

En France, ses vins fruités et charnus ont convaincu le vignoble du Val de Loire, où le gamay est introduit. Il a été peu exporté et, en 2000, il était planté sur 33 000 ha dans le monde, dont 30 000 en France et 22 000 en Beaujolais[3]. On le trouve aussi en petite quantité en Moselle, dans les vignobles d'Ancy-sur-Moselle.

La Suisse est le deuxième pays dans lequel il est le plus cultivé. C'est le troisième cépage rouge le plus courant en Suisse, derrière le pinot noir et le merlot. Il occupait 1 145 ha en 2020[4], principalement en Valais (508 ha), où il donne soit un vin monocépage, soit la Dôle, un assemblage gamay - pinot noir. Dans le canton de Vaud, il est cultivé sur 332 ha, en monocépage ou en assemblage avec le pinot noir sous le nom de Salvagnin, appellation qui tend à disparaître. Dans les cantons de Vaud et de Genève (ce dernier étant le troisième plus grand producteur suisse de gamay avec 303 ha), il est fréquemment assemblé avec le gamaret et le garanoir, puis élevé en barrique.

De manière plus anecdotique, il est cité en Italie, Bulgarie, Hongrie, Slovénie, Israël (plateau du Golan), Russie, Roumanie, États-Unis (Californie), Canada, Afrique du Sud et Brésil.

Variabilité génétique

Jadis dénommé petit gamay, bourguignon noir ou gamay rond, ce cépage a tendance à donner de gros rendements. Il a subi une sélection massale et clonale. Avec une densité de plantation entre 6 000 et 13 000 pieds à l'hectare et une taille courte (gobelet, charmet ou cordon), il donne des vins de qualité[5].

Clones

Il existe 32 clones[6] agréés, dont une dizaine est diffusée. La SICAREX du Beaujolais[7], organisme de recherche, a mis en place un conservatoire gamay, pour préserver la diversité génétique du cépage. La prospection a eu lieu dans le vignoble du Beaujolais et le vignoble du Val de Loire.

Mutations

Le gamay est très ancien, le nombre de clones en est une preuve. Outre un gamay blanc B, il a donné le gamay de Bouze N, probablement issu d'un semis de gamay. Des mutations successives de ce même gamay de Bouze N ont donné le gamay de Chaudenay N et le gamay Fréaux N.

Métis

En Suisse, l'Institut Agronomique de Recherche de Changins a croisé le gamay N avec le reichensteiner N. Il a homologué deux nouveaux cépages, le gamaret N et le garanoir N, mieux adaptés au climat montagnard. Un troisième cépage, issu du même croisement, est en voie d'homologation[8].

Synonymie et homonymie

Il porte de nombreux noms, signe de sa large répartition en France. On trouve les termes gamay beaujolais, en France, en Suisse et au Luxembourg, gamay d'Arcenant, gamay de Caudoz, gamay de Sainte-Foix, game en Slovénie et Croatie, ou olivette beaujolaise en France.

Gamet, gaamez et gamé sont des variantes orthographiques de gamay[9] - [10] - [11].

À l'inverse, d'autres cépages n'étant pas du gamay ont porté le nom de gamay, à cause de leur précocité, comme l'abouriou N dans le vignoble du sud-ouest[12]. La dénomination a aussi été attachée à diverses variétés élevées en Californie, qui ont été prises à l'origine pour du gamay véritable : il a été établi par la suite que le cépage « napa gamay » était du valdiguié, et l'expression est proscrite des étiquettes américaines depuis avril 2007 ; il en va de même du « gamay beaujolais » de Californie, qui s'est avéré issu d'un clonage précoce du pinot noir[13] ; les « gamay du Rhône » et « gamay St-Laurent », quant à eux, seraient plutôt de l'abouriou[14].

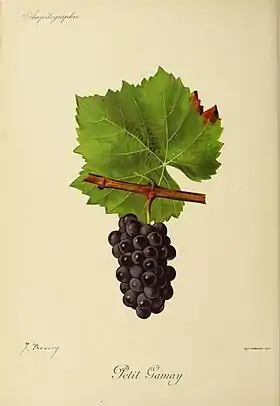

Caractères ampélographiques

- Extrémité du jeune rameau qui présente une densité de poils couchés faible à moyenne ;

- Jeunes feuilles de couleur jaune, à plages bronzées ;

- Rameau herbacé aux entre-nœuds, de couleur rouge ;

- Feuilles adultes orbiculaires, entières ou à cinq lobes, avec sinus pétiolaire ouvert en V, des dents rectilignes rapport à leur largeur à la base, un limbe involuté et face inférieure, une densité très faible de poils couchés et des poils dressés ;

- Baies de forme elliptique courte.

Aptitudes

Culturales

Cépage peu vigoureux mais fertile, il a tendance à s'épuiser en conditions trop fertile ou climat trop chaud. La taille courte allonge sa durée de vie.

Sensibilité climatique

Il craint également le millerandage, en conditions climatiques défavorables, lors de la floraison (pluviométrie). Cépage précoce, il est sensible au gel tardif, mais son aptitude à produire des fleurs sur les bourgeons secondaires assure quand même une petite récolte. Sa maturité précoce lui fait craindre les grillures du soleil. Le rognage sévère sur vigne conduite en gobelet accentue ce phénomène. À l'inverse, un palissage, même court, qui permet de maintenir un feuillage suffisant, permet de limiter ce phénomène.

Doté d’une grande capacité d’adaptation, hormis en climat trop chaud, on le retrouve dans de nombreux vignobles français, mais aussi étrangers, même si sa terre de prédilection reste les coteaux du Beaujolais.

Sensibilité aux maladies

Le Gamay est sensible à l’ensemble des maladies, notamment à l’oïdium et au botrytis. Il est particulièrement sensible à l'excoriose et à la pourriture grise (grappes très compactes), qui peut amener un goût terreux de géosmine. Il craint aussi l'esca (jeunes vignes) et le mildiou.

Aptitude technologique

Les grappes sont petites et les baies de taille moyenne. La vinification de son raisin permet l'élaboration de vins chaleureux, fruités et épicés, assez colorés, mais pauvres en tanins, et peu complexes aromatiquement. Il donne le meilleur de son potentiel en macération semi-carbonique. Ce sont essentiellement des vins à courte durée de conservation, mais en terroir particulier, notamment dans les crus du Beaujolais, il peut se garder et se bonifier cinq à dix ans, voire plus pour les domaines les plus réputés et pour les bons millésimes.

- Trois étapes de vinification du Gamay

Étape 1 : le jus du raisin.

Étape 1 : le jus du raisin. Étape 2 : le jus, filtré, non débourbé.

Étape 2 : le jus, filtré, non débourbé. Étape 3 : le jus, filtré et débourbé.

Étape 3 : le jus, filtré et débourbé.

À table

Les vins élaborés à partir de ce cépage expriment des arômes très fruités et épicés :

- pour les fruits rouges : le cassis, la framboise, le bonbon anglais par exemple ;

- pour les fruits blancs : la pomme, la poire, notamment ;

- pour les épices : la pivoine, le poivre.

Le gamay se marie très bien avec la charcuterie et les fromages frais, par exemple. La gastronomie lyonnaise lui convient à la perfection. Il peut aussi faire de bons apéritifs : en Beaujolais, il est servi couramment de l'apéritif au dessert. C'est un vin qui ne détonne jamais à table, même avec les cuisines exotiques difficiles à marier, raison de son succès au Japon.

Notes et références

- « Le gamay », sur cepage.75cl.com (consulté le ).

- « Authentification et connaissance des cépages : apport des marqueurs moléculaires], page 4, J.M. BOURSIQUOT », sur institut-rhodanien.com.

- Sources: INAO Villefranche sur Saône.

- L'année viticole 2020. Statistiques vitivinicoles, Office fédéral de l'agriculture, 2020, p.5.

- « Le gamay dans le Beaujolais », sur concoursgamay.com.

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France, édition du Ministère de l'Agriculture et de la pêche, 1994.

- Sources SICAREX du Beaujolais, domaine de l'Éclair, 69400 Villefranche sur Saône.

- « Un jumeau du garanoir et du gamaret promis à l'excellence », sur wineatlas.net.

- « Gamay noir à jus blanc », Dico du vin, le dictionnaire du vin, (lire en ligne, consulté le ).

- « Les cépages :: Fédération Viticole du Puy de dôme », sur www.fedeviti-puydedome.com (consulté le ).

- Les noms Samoireau et Côt dans les vignobles du Val de Loire (16e-19e s.), Recherches sur l’histoire des cépages de Loire, 4 Henri Galinié.

- Guy Lavignac, Cépages du sud-ouest 2000 ans d'histoire, 2001, Éditions du Rouergue, (ISBN 2-84156-289-1).

- (en) Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF), ATF-388, Gamay Beaujolais Wine Designation (92F–042P) as amended by ATF-388a, 1997.

- J. Robinson, Vines, Grapes & Wines, Mitchell Beazley, 1986 (ISBN 1-85732-999-6), p. 204.

Annexes

Bibliographie

- Ambrosi, Dettweiler-Münch, Rühl, Schmid et Schuman, Guide des cépages, 300 cépages et leurs vins, éditions ULMER, 1997 (ISBN 2-84138-059-9).

- Pierre Galet, Dictionnaire encyclopédique des cépages, Hachette Livre, 1re édition, 2000 (ISBN 2-01-236331-8).

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France, édition du Ministère de l'Agriculture et de la pêche, 1994 (pages 130 et 308-310).

- Guy Lavignac, Cépages du sud-ouest, 2000 ans d'histoire, 2001, Éditions du Rouergue, (ISBN 2-84156-289-1).