Alençon

Alençon est une commune française, préfecture du département de l’Orne, située en région Normandie.

| Alençon | |

L’hôtel de ville. | |

Blason |

Logo |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Normandie |

| Département | Orne (préfecture) |

| Arrondissement | Alençon (chef-lieu) |

| Intercommunalité | Communauté urbaine d'Alençon (siège) |

| Maire Mandat |

Joaquim Pueyo 2020-2026 |

| Code postal | 61000 |

| Code commune | 61001 |

| Démographie | |

| Gentilé | Alençonnais |

| Population municipale |

25 744 hab. (2020 |

| Densité | 2 410 hab./km2 |

| Population agglomération |

41 033 hab. (2020) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 25′ 47″ nord, 0° 05′ 31″ est |

| Altitude | Min. 127 m Max. 152 m |

| Superficie | 10,68 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Alençon (ville-centre) |

| Aire d'attraction | Alençon (commune-centre) |

| Élections | |

| Départementales | Cantons de Alençon-1 et de Alençon-2 (bureau centralisateur) |

| Législatives | Première circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | alencon.fr |

La ville est excentrée par rapport au territoire départemental. La communauté urbaine d'Alençon (CUA) inclut plusieurs communes dont certaines sont situées dans le département de la Sarthe limitrophe.

Commune la plus peuplée de l'Orne avec 25 744 habitants[Note 1], Alençon était la troisième plus grande ville (après Caen et Cherbourg) de l'ancienne région Basse-Normandie, et se trouve désormais neuvième de la Normandie réunifiée.

Alençon a été au cours des siècles une place administrative (chef-lieu de la généralité d'Alençon) et économique (dentelle d'Alençon, imprimerie), ainsi qu'un carrefour entre communications est-ouest, sur l’axe Paris-Bretagne, et nord-sud, sur l’axe Rouen-Tours.

La ville a subi un déclassement relatif à la suite de la mise en place des réseaux ferroviaires. En 1848, la décision du tracé de la ligne ferroviaire majeure Paris - Brest est prise. Celle-ci passe par Le Mans et Laval, villes plus importantes à l'époque et non par Alençon qui aurait permis un tracé plus court.

Avec le développement du transport routier dans les années 1950 et 1960, Alençon tire à nouveau parti de sa position sur l’axe Paris-Brest (la RN 12) et entre dans une période de dynamisme, symbolisée par l’essor de Moulinex. La population s’accroît, des banlieues pavillonnaires apparaissent et englobent les communes voisines (Damigny, Saint-Germain-du-Corbéis, Valframbert), des immeubles modernes sortent de terre (Courteille, Champ-Perrier, quartier de Perseigne), le centre-ville est remodelé.

Cette phase prend fin en même temps que les années 1970. Le tracé de l’autoroute A11 remet Le Mans en position stratégique sur l’axe Paris-Bretagne, ce que confirme à la fin des années 1980 l’ouverture de la LGV Atlantique. Alençon n'est desservie par une transversale nord-sud, en l’espèce l’autoroute Rouen - Le Mans A28, qu'en 2005.

Toutefois, Alençon s’illustre dans le tourisme vert ou culturel, d’autant plus que la ville est située entre le parc naturel régional Normandie-Maine et le parc naturel régional du Perche. Elle joue aussi son rôle de place administrative, économique et commerciale dans le cadre départemental.

Géographie

Localisation

Alençon, limitrophe du département de la Sarthe, se situe au sud du département de l’Orne et de la région Normandie, dans la campagne d'Alençon, région naturelle de Normandie aussi appelée « Marches ». Cette région est frontalière de l'ancienne province du Maine.

La ville se trouve à 105 km de Caen, et à 161 km de Rouen, chef-lieu de région, alors que Le Mans n’est qu’à 54 km. Elle se situe entre Paris et Rennes, respectivement à 192 km et à 158 km[1].

Alençon se trouve également à une dizaine de kilomètres de la forêt d'Écouves vers le nord, de la forêt de Perseigne vers l’est, et des Alpes mancelles vers le sud.

Ainsi, la ville est devenue la jonction entre les deux parcs naturels régionaux de Normandie-Maine l’englobant (voir carte), et du Perche l’avoisinant à l’est.

Selon le classement établi par l’Insee, Alençon est une commune urbaine. Elle forme avec les huit communes de sa banlieue une unité urbaine, pôle urbain de l’aire urbaine d'Alençon ; cette aire urbaine fait partie de l’espace urbain d’Alençon-Argentan.

Communes limitrophes

Les communes limitrophes sont :

- dans le canton de Damigny : Condé-sur-Sarthe, Damigny et Valframbert ;

- dans le canton d'Alençon-1 : Cerisé ;

- dans le canton d'Alençon-2 : Saint-Germain-du-Corbéis ;

- dans le canton de Mamers (arrondissement de Mamers, département de la Sarthe, région Pays de la Loire) : Arçonnay, Saint-Paterne - Le Chevain.

Géologie et relief

La superficie de la commune est de 1 068 hectares ; son altitude varie de 127 à 152 mètres[3].

Alençon se situe précisément sur la limite du Bassin parisien et du Massif armoricain. Une majeure partie de la ville a été construite sur des colluvions et des limons indifférenciés datant du début du Quaternaire. Les parties basses de la ville, situées à proximité des cours d'eau, sont bâties sur des dépôts alluvionnaires récents du Quaternaire. Les points les plus élevés de l'est et du nord de la ville sont composés de calcaires micritiques à nérinées datant du Bathonien (Jurassique moyen). La zone entourant le centre de l’agglomération repose sur des calcaires oolithiques du Bajocien supérieur (Jurassique moyen), tandis que le centre-ville est bâti sur une faible épaisseur de galets, graviers et sables datant de l'Aalénien. Le leucogranite alcalin d'Alençon (connu sous le nom de granite[4] d’Alençon) affleure à l’ouest immédiat de la ville à Saint-Germain-du-Corbéis, ainsi qu’à Condé-sur-Sarthe où a été exploitée, jusque vers 1985, une carrière[5].

Une bonne part de la ville a été bâtie avec ce granite de bonne qualité, pauvre en fer. Les bâtiments traditionnels mêlent très souvent les blocs équarris de granite pour les arêtes et entours d’ouvertures avec les pierres calcaires pour le reste de la maçonnerie, ce qui confère une physionomie spécifique aux quartiers centraux de la ville. A longtemps été extrait des carrières de Condé le « diamant d’Alençon » (appellation aujourd’hui illicite), qui est en réalité un quartz fumé. Connu dès le XVIIe siècle, ce prétendu « diamant d’Alençon » est resté très populaire en joaillerie jusqu’à la Première Guerre mondiale. Au centre-ville, la bijouterie Camus (autrefois à l’enseigne du « Diamant d’Alençon ») perpétue cette spécialité locale.

Bien que dominé par les plus hauts reliefs de la France du Nord-Ouest (forêt d'Écouves et forêt de Multonne), le territoire communal d'Alençon est peu accidenté : son point culminant se trouve à 152 mètres à La Brebiette, au nord-ouest de la ville, et son point le plus bas, à 127 mètres, à la sortie de la Sarthe, à la limite avec Saint-Germain-du-Corbéis et Condé-sur-Sarthe[6].

Hydrographie

La ville d’Alençon est située à la confluence de la rivière Sarthe et de la rivière Briante qui descend de la forêt d'Écouves.

Elle appartient donc au bassin versant Loire-Bretagne, débouchant sur l’Atlantique[7].

Climat

Une station est ouverte le à l'aérodrome à 48,44556, 0,11028, à 143 m d'altitude[8].

Alençon est sous climat océanique. Sa région marque la transition entre le climat océanique de Bretagne (climat océanique du littoral, humide) et le climat océanique du Bassin parisien (davantage continental)[9]. En effet, le climat océanique du Bassin parisien est moins net que celui de Bretagne, le contraste été/hiver est plus marqué. Ainsi, à Alençon, l’amplitude thermique est prononcée : les hivers sont un peu plus froids et les étés un peu plus chauds qu’à Cherbourg par exemple, bien que le climat reste indubitablement océanique.

L'hygrométrie à Alençon s’élève à 82 %[10].

Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 1,6 | 1,4 | 3,2 | 4,7 | 8,2 | 10,9 | 12,9 | 12,6 | 10 | 7,7 | 4,2 | 2 | 6,6 |

| Température moyenne (°C) | 4,3 | 4,7 | 7,4 | 9,5 | 13,2 | 16,2 | 18,4 | 18,3 | 15,3 | 11,8 | 7,4 | 4,6 | 11 |

| Température maximale moyenne (°C) | 7 | 8,1 | 11,6 | 14,4 | 18,1 | 21,5 | 24 | 24 | 20,7 | 15,9 | 10,6 | 7,3 | 15,3 |

| Record de froid (°C) date du record |

−17,4 08.01.1985 |

−18 05.02.1963 |

−9,4 01.03.05 |

−5,2 07.04.1956 |

−2,6 12.05.1955 |

0,3 11.06.1955 |

3 08.07.1954 |

2,2 28.08.1974 |

0 20.09.1977 |

−6 29.10.1947 |

−10,6 23.11.1956 |

−17 29.12.1964 |

−18 1963 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

17,7 27.01.03 |

20,1 27.02.19 |

23,6 30.03.21 |

28,9 16.04.1949 |

31 25.05.1953 |

37 18.06.22 |

39,8 25.07.19 |

38,5 10.08.03 |

34,2 01.09.1961 |

28,4 01.10.11 |

21 01.11.15 |

16,5 07.12.00 |

39,8 2019 |

| Ensoleillement (h) | 62 | 85 | 131,4 | 163,4 | 190,3 | 217,7 | 215 | 212,4 | 168,2 | 113,6 | 70,5 | 60,4 | 1 689,5 |

| Précipitations (mm) | 77,1 | 55 | 57,5 | 52 | 67,5 | 51,1 | 55,4 | 41,7 | 61,8 | 75,9 | 68,2 | 83,5 | 746,7 |

| Ville | Ensoleillement |

Pluie | Neige | Orage | Brouillard |

|---|---|---|---|---|---|

| Médiane nationale | 1 852 | 835 | 16 | 25 | 50 |

| Alençon[12] | 1 680 | 735 | 15 | 14 | 67 |

| Paris | 1 662 | 637 | 12 | 17 | 8 |

| Nice | 2 724 | 733 | 1 | 27 | 1 |

| Strasbourg | 1 693 | 665 | 26 | 28 | 51 |

| Brest | 1 530 | 1 210 | 7 | 12 | 76 |

| Bordeaux | 2 035 | 944 | 3 | 31 | 69 |

| Quelques records à Alençon sur la période 1946-1999 | ||

|---|---|---|

| Températures minimales | Record absolu | −18 °C () |

| Année la plus froide | 1963 | |

| Températures maximales | Record absolu | 39,8 °C () |

| Année la plus chaude | 1999 | |

| Pluviométrie | Hauteur maximale de pluie en 24 h | 53,8 mm () |

| Année la plus pluvieuse | 1994 | |

| Année la plus sèche | 1953 | |

| Vent | Record absolu | 166 km/h ()[13] |

| Source : Météo France[14] | ||

Urbanisme

Typologie

Alençon est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2] - [15] - [16] - [17]. Elle appartient à l'unité urbaine d'Alençon, une agglomération inter-régionale regroupant 8 communes[18] et 41 033 habitants en 2020, dont elle est ville-centre[19] - [20].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Alençon, dont elle est la commune-centre[Note 3]. Cette aire, qui regroupe 89 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[21] - [22].

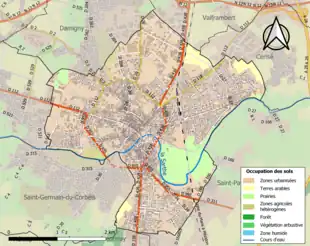

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (86,7 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (80,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (68,2 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (18,1 %), prairies (8,4 %), terres arables (3 %), zones agricoles hétérogènes (1,9 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (0,4 %)[23].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[24].

Lieux-dits, hameaux et écarts

- La Galochère : monument en mémoire de résistants français de la Seconde Guerre mondiale se trouvant à Condé-sur-Sarthe dans la périphérie immédiate d’Alençon.

Transports urbains

Alençon dispose d'un réseau de bus géré par la Compagnie des bus alençonnais (COBAL) sous la marque commerciale Alto.

Ce réseau est composé de trois lignes de bus régulières qui se croisent au pôle d'échange du champ perrier dans le centre-ville d’Alençon, ainsi que de sept lignes à la demande. Il permet de nombreux échanges entre le centre-ville d'Alençon et sa périphérie. Il dessert l'ensemble des communes de la communauté urbaine d'Alençon et a réalisé 1 600 000 voyages en 2011, soit une fréquentation moyenne de 4 380 voyageurs par jour[25].

Transports interurbains

Alençon se situe au cœur du réseau Cap'Orne, le réseau de transport interurbain ornais. Cinq lignes régulières de car ont pour terminus la gare routière d’Alençon (lignes 20, 21, 40, 61, 70, 71) et qui partent relier la préfecture de l'Orne aux principales villes du département telles que Flers, L'Aigle, La Ferté-Macé, Bagnoles-de-l'Orne, Mortagne-au-Perche, Bellême ou encore Nogent-le-Rotrou[26] - [27].

Alençon étant immédiatement frontalière de la Sarthe, et sa communauté urbaine incluant plusieurs communes sarthoises, elle est également le terminus de la ligne 4 des transports interurbains de la Sarthe (vers Fresnay-sur-Sarthe).

Liaisons routières et autoroutières

Alençon est au croisement de la route nationale 12 reliant Paris à la Bretagne avec les anciennes routes nationales RN 138 et RN 155. De plus, à quelques kilomètres d'Alençon bifurquent respectivement depuis l’ex-RN 138 et RN 12 les anciennes RN 158 et RN 176.

Ainsi, Alençon se trouve à un carrefour routier duquel partent des routes vers Caen, Rouen, Dreux, Paris, Chartres, Orléans, Le Mans, Laval, Fougères, Rennes, Le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo.

En ce qui concerne le réseau autoroutier, Alençon est desservie par l'A 28, une transversale nord-sud faisant partie du Grand contournement de Paris et permettant de partir de Calais et rejoindre Bayonne en n'utilisant que le réseau autoroutier et en évitant Paris. Cette autoroute double l'ancienne RN 138 (Rouen - Le Mans) ; ouverte en 2005 elle dessert Alençon par deux diffuseurs. Elle permet pour la ville d'Alençon, outre un désenclavement logique, un accès rapide aux villes du Mans, de Tours, Angers, Rouen, Le Havre, Lisieux et Deauville[28].

À 20 km au nord d'Alençon, au niveau de la ville de Sées, l'A28 donne naissance à l'A88 partant relier les villes d'Argentan et de Caen.

Suivant les sections, la RN 12 d'Alençon à Paris est à 2×2 voies ou est en projet d'aménagement en 2×2 voies en Normandie (région administrative) et en Île-de-France. Ailleurs, son tracé, limitrophe de la région Centre-Val de Loire, freine son élargissement en cohérence avec le reste. La RN 12 est déviée du centre-ville d'Alençon par le nord et croise l'A 28 par un échangeur. La partie ouest de la déviation d'Alençon est par ailleurs en cours d'élargissement à 2×2 voies, sa mise en service est prévue pour l'été 2013[29].

Le reste dans anciennes routes nationales (Alençon-Chartres/Orléans et Alençon-Rennes/Le Mont-Saint-Michel) est à 2×1 voies, bien que des projets d'élargissement aient vu le jour, notamment en vue de doubler la RN 12 au-delà d’Alençon vers Rennes et Le Mont-Saint-Michel[30].

Liaisons ferroviaires

Alençon dispose d'une gare SNCF, la gare d'Alençon, située sur la ligne Caen-Alençon-Le Mans-Tours.

Des liaisons quotidiennes vers les gares de Caen, du Mans, de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps sont donc proposées. Des correspondances pour la gare de Paris-Montparnasse sont organisées via la gare de Surdon ou la gare du Mans, respectivement grâce à des trains Intercités et des trains express régionaux ou le TGV Atlantique.

La gare d'Alençon se situe sur les lignes 3 et 7 du réseau TER Normandie.

Le trajet Alençon – Le Mans dure entre 30 et 40 minutes, et Alençon–Caen en 1 h 10 environ[31]. Les meilleurs temps de parcours permettent de faire Alençon – Paris-Montparnasse en 1 h 40.

La modernisation de la ligne Caen - Tours, et notamment son électrification, est un sujet récurrent dans la vie politique locale[32].

La gare d'Alençon, reconstruite en 1952 après les bombardements de 1944, était à l'origine une gare standard origine Ouest[33].

Historiquement, Alençon se trouve au centre d'une étoile ferrée dont les branches forment les ligne Alençon - Domfront, ligne Alençon - Condé-sur-Huisne, ligne Alençon - Sillé-le-Guillaume, ligne Alençon - Mamers.

Liaisons aériennes

Alençon dispose d’un aéro-club qui est situé sur l'aérodrome Alençon-Valframbert. Il propose des formations au brevet de pilote privé, au brevet d'initiation aéronautique et au brevet de base ; il propose aussi des baptêmes de l'air et des vols découvertes.

Toponymie

Mentionnée sous la forme Alencione à l’époque mérovingienne[34], Alercio 1060 (probable cacographie pour * Alencio) et Alencio 1070[35].

Pour Albert Dauzat et Charles Rostaing[36], il s’agit du nom de personne gaulois Alantius, suivi du suffixe -o / - onem marquant la localisation. Pour Ernest Nègre[35] et René Lepelley[37], il s’agit du nom de personne gaulois Allontius.

En l’absence de formes plus anciennes, il est difficile de trancher entre ces deux affirmations. Ces deux noms de personnes contiennent deux suffixes gaulois connus par ailleurs -(a)nti- comme dans Brégence (jadis Brigantia) ou (o)nti- comme dans Besançon (jadis Vesontio). On peut y voir un appellatif toponymique suffixé en * - onti-o ou * - anti-o, plutôt qu'un nom de personne pris absolument. En effet, ces deux finales, notamment * - onti-o, se rencontrent dans de nombreux noms de lieux comme Lyons-la-Forêt qui remonterait à * Licontio / * Ligontio, Ressons-sur-Matz (Rosontio)[38], Sigonce (Segontia, variante * - onti-a), Besançon (voir ci-dessus), etc.

Le premier élément al- pourrait être le même que celui reconnu par Pierre-Yves Lambert[39] dans les toponymes gaulois du type Alauna (Allonne / Allonnes, etc.) et qui viendrait d'un thème indo-européen * al- 'nourrir' qu'on retrouve en vieil irlandais alim, en latin alō (cf. dérivé alumnus, nourrisson, nourricier) et en vieux norrois ala 'nourrir'[40].

Son sens serait donc celui de « lieu nourricier », « lieu fertile », ce qui correspond bien à la situation d'Alençon dans une plaine fertile qui tranche avec les terres plus rudes des collines environnantes.

Paronymie avec Notre-Dame-d'Allençon (Alintumno 658) et Lançon-Provence (de Alanzone, 980).

Le gentilé est Alençonnais.

Histoire

Origines du peuplement à Alençon et dans ses environs

Les recherches les plus récentes permettent de comprendre comment le site de la ville d’Alençon a été occupé. Les périodes anciennes : dans les environs de la ville, les archéologues ont étudié des sites remontant au Néolithique, comme à Saint-Germain-du-Corbéis où il s’agit d’une carrière d’extraction de schiste destiné à la fabrication de bijoux, ou à Cerisé où des vestiges d’habitats ont été fouillés. L’âge du bronze est aussi représenté à Cerisé avec l’existence de cercles funéraires. L’âge du fer est très présent dans la campagne alençonnaise, ne serait-ce qu’au travers de nombreux noms de communes et de lieux-dits. Il existe aussi de nombreuses fermes indigènes, terme désignant les exploitations agricoles gauloises avant la romanisation.

Toutes ces périodes ne sont pas représentées sur le site même de la ville d’Alençon. La période gallo-romaine est aussi présente avec de nombreux sites. Lorsque les archéologues font le bilan des données, les sites se concentrent sous la forme de deux couronnes entourant Alençon. Ils en déduisent que ces sites, à vocation agricole, ont fait vivre un centre plus peuplé. S’agit-il d’une villa ou d’un vicus ? Le problème majeur est qu’aucune trace d’occupation gallo-romaine n’est connue dans les limites actuelles d’Alençon. En revanche, il existe des traces d’un passage. Plusieurs monnaies ont été retrouvées à travers la ville : rue des Grandes-Poteries, Grande Rue, vieux Pont de Sarthe, rue des Tisons.

Antiquité

Alençon s’est développée à l’origine dans un méandre de la rivière Sarthe, soit l’actuel quartier de Montsort. En effet, les Gaulois préféraient s’installer dans des endroits sains, comme l’extrémité du plateau calcaire que constitue Montsort, plutôt que dans l’encaissement marécageux où Alençon s’est étendu à partir du Xe siècle.

La christianisation de la Normandie commence au milieu du IVe siècle. Tout d’abord des aristocrates gallo-romains, vivant à la fois dans des centres urbains et possédant de vastes domaines ruraux, importent cette nouvelle religion. À cette période, Alençon est dans la Seconde Lyonnaise mais, à partir des années 380, cette province est coupée en deux. Les capitales sont respectivement Tours et Rouen, sous l’autorité de deux évêques, anciens militaires : Martin et Victrice. En outre, l’ouest de la Gaule bénéficie d’une relative stabilité. Saint Victrice entretient des relations soutenues avec Ambroise de Milan. En 396, saint Ambroise offre des reliques à saint Victrice, notamment celles de saint Gervais et saint Protais. Des reliques des deux saints sont amenées à Sées cette même année, consacrant la cathédrale. De là, les aristocrates gallo-romains vont permettre au christianisme de pénétrer davantage les campagnes, de faire reculer le paganisme. La région qui correspond plus ou moins à l’actuelle Normandie (la Seconde Lyonnaise) fait partie d’un ensemble dénommé au IVe siècle Tractus Armoricanus et Nervicanus, division militaire et administrative. Il faut en effet empêcher les invasions des Saxons par la mer. Le Tractus armoricanus fonctionne durant tout le Ve siècle. L’autorité est détenue par les évêques. Les Pays, pagi, vont servir de cadre à la création des évêchés. Ainsi, le pagus oxismensis, le pays d’Exmes, correspond à l’évêché de Sées. Il est divisé en quatre centenae dont une à Alençon pour chef-lieu administratif : pagus novaciensis avec Neuvy-au-Houlme, pagus saginsis avec Sées, pagus corbonnensis avec Corbon, pagus alencionnensis avec Alençon. C’est la première mention d’Alençon, tardive car du VIIe siècle, mais ces divisions sont mises en place au Ve siècle.

Moyen Âge

Durant l’Antiquité tardive et la période mérovingienne, Alençon se nomme Montsort. « Montsort » est un nom tardif, quant au nom « Alençon », il est capté au Xe siècle à la suite d'un déplacement du centre des pouvoirs sur la rive nord de la Sarthe. Le village mérovingien d’Alençon correspond à la paroisse Saint-Pierre soit Montsort. Il est massé sur l’extrémité du plateau sur la rive sud de la Sarthe. Saint-Pierre indique une église funéraire du VIe ou du VIIe siècle. La paroisse est imposée en nature par l’évêque du Mans avec de l’huile et de la cire destinées à l’éclairage de la cathédrale et d'un tiers de sou mérovingien. La Sarthe est la limite entre les évêchés du Mans et de Sées. Alençon est le chef-lieu d'un centenier mérovingien puis d'une vicairie carolingienne, qui est une division équivalente.

À la période carolingienne, Alençon se trouve dans le ducatus cenomannensis, le duché du Mans, qui est une partie de la Neustrie. La région subit les raids vikings. Les envahisseurs pénètrent la région en remontant le cours de l’Orne vers le sud, ou vers le nord en suivant la Loire, la Maine et la Sarthe. En 911, le traité de Saint-Clair-sur-Epte stipule que le roi carolingien cède un vaste territoire à Rollon, chef viking. Ce territoire est un royaume entre Seine et Loire, trop vaste pour que les hommes, qu’on appelle désormais les Normands, puissent l’investir. Une prise de possession progressive est mise en place, évêché après évêché. En 924, Sées est revendiquée par les Normands. Ils arrivent jusqu’à la limite méridionale, soit la Sarthe. Un nouveau centre est créé sur la rive nord, pour concurrencer le village de la rive sud (Montsort-Alençon), et affirmer le nouveau pouvoir. En attendant de revendiquer l’évêché du Mans, des pactes sont passés avec les nobles du secteur, élargissant l’orbite normande. La famille de Bellême est la plus importante autorité sur la marche méridionale de la Normandie, de Mortagne à Domfront. Cette seigneurie de Bellême est une vaste zone tampon entre le Perche, l’Anjou, la Bretagne et la Normandie. Alençon est dès lors dans une position avantageuse.

En 1118-1119, Foulques V d'Anjou (1092-1143) appelé à la rescousse par les barons mécontents de la gestion tyrannique d'Étienne de Mortain recut Alençon[41].

Un prieuré de l’abbaye de Lonlay est implanté dans la seconde moitié du XIIe siècle.

Lors de la guerre de Cent Ans, après le siège et la prise de Caen en par le roi d'Angleterre Henri V, la ville ouvre ses portes aux Anglais[42].

Époque moderne

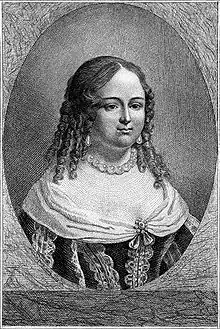

Érigée en duché, en 1414, Alençon est le lieu de résidence de Marguerite d’Angoulême, qui a épousé, en 1509, à l’âge de dix-sept ans, le duc d’Alençon Charles IV, en premières noces. Même après la mort de Charles, survenue en 1525 à la bataille de Pavie, Marguerite d’Angoulême, grand-mère maternelle du futur Henri IV, et sœur du roi François Ier, établit, après son veuvage, sa cour à Alençon, où elle est demeurée après son remariage avec le roi de Navarre. Amoureuse des belles-lettres, la duchesse Marguerite réunit à sa cour un grand nombre d’hommes de lettres, dont les poursuites dirigées contre les partisans de la Réforme ne fit qu’augmenter le nombre. C’est ainsi qu’Alençon devint l’asile de savants persécutés au nombre desquels on comptait les hommes de lettres Clément Marot, Charles de Sainte-Marthe, Bonaventure Des Périers, Claude Gruget, qui publiera son Heptaméron, Antoine Le Maçon, traducteur de Boccace, Guillaume Le Rouillé, Thomas Cormier, l’évêque de Séez Nicolas de Danguye, ou Sylvius de la Haye.

Venait d’Alençon aussi la sœur de Charles IV d’Alençon, Françoise d’Alençon duchesse de Vendôme par son mariage avec Charles IV de Bourbon et ainsi elle aussi grand mère de Henri IV en lignée masculine.

La Réforme protestante fut prêchée dans le duché d’Alençon, dès 1524, et l’esprit de tolérance de Marguerite de Valois, qui permit également aux prédicateurs Michel d'Arande et Pierre Caroli de faire pénétrer les idées nouvelles à Alençon, y fit de nombreux prosélytes parmi ses habitants, durant la première moitié du XVIe siècle. Première ville de Normandie acquise aux idées calvinistes, celle-ci devient rapidement un foyer de la Réforme, au point que, en 1530, un réformé allemand qualifiait Alençon de « petite Allemagne ». Dès 1529, Simon Du Bois y imprime Le Petit Catéchisme de Luther. L’historien Jean-Jacques Gautier, curé de La Lande-de-Goult, écrit :

« La reine de Navarre, bonne, sensible, pleine de commisération, déroba au supplice autant de Protestans qu’il lui fut possible. Elle sauva Gérard Roussel[Note 4], docteur, rigoureusement poursuivi par le Parlement, et en fit son aumônier ; Caroli, également poursuivi par le Parlement, à qui elle donna la cure de Notre-Dame d’Alençon, qu’il quitta pour passer en Suisse, où il se maria… Elle donna un asile au [poète] Clément Marot. Elle reçut Charles de Sainte-Marthe, qui manqua d’être brûlé à Grenoble, et lui donna une charge de conseiller à Alençon. Elle avait obtenu la liberté d'Étienne Dolet, qui dans la suite fut brûlé sur la place Maubert.

Un protestant d’Alençon s'étant avisé de briser, pendant la nuit, un crucifix qui était au portail de l'église Saint-Louis, Marguerite apaisa l'affaire, en faisant mettre à la place un autre crucifix un peu mieux décoré que le premier. Mais la bonne duchesse ne put jamais sauver des flammes Étienne Le Court, curé de Condé, près Alençon, attaché aux nouvelles opinions, qui fut brûlé le [43]. »

Les protestants s'emparent alors de la ville, saccagent les églises et interdisent le culte catholique.

À la mort de la reine de Navarre, en 1549, le duché d’Alençon, malgré les contestations des héritiers collatéraux du duc Charles IV, fut définitivement rattaché au domaine royal. Après la mort de François II, Charles IX céda le duché à sa mère Catherine de Médicis, qui en jouit jusqu'en 1566, date à laquelle elle le remit au roi, qui le donna à son plus jeune frère François, alors âgé de douze ans. Dès le commencement du règne de Charles IX, les protestants alençonnais se mirent à piller les églises Notre-Dame, Saint-Biaise et le couvent de l'Ave-Maria. Les catholiques furent obligés de s'armer pour protéger leur vie ; la procession le jour de la Fête-Dieu fut escortée par le chef de la corporation des bouchers accompagné de ses collègues armés de leurs assommoirs, de leurs coutelas et suivis de leurs chiens[Note 5]. Aidés des protestants du Mans, les protestants s’emparèrent de la ville et pillèrent de nouveau les églises. L’ordre se rétablit enfin dans la cité, où catholiques et protestants se partagèrent les fonctions municipales, à parts égales.

Pendant les guerres de Religion, Montgommery, qui propageait avec ferveur la foi nouvelle dans toute sa province, s'empara d'Alençon, qu’il fut bientôt obligé de quitter pour aller rejoindre l'armée du prince de Condé à La Rochelle. En 1572, à l'époque de la Saint-Barthélemy, Matignon empêcha les catholiques de prendre leur revanche, sauvant les très nombreux protestants du pays d'Alençon, qui reprirent une seconde fois Alençon en 1574. Lorsque, en 1575, le duc François, qui avait pris la tête du parti des Malcontents, parvint à s'échapper de la cour, où le retenait presque prisonnier son frère Henri III, il se réfugia dans sa ville ducale d'Alençon, où ne tarda pas à venir le rejoindre le futur Henri IV, pour mettre à exécution les plans qu'ils avaient combinés ensemble. C’est d'ailleurs à Alençon qu'Henri fit sa rentrée dans l'Église protestante, en reniant publiquement le catholicisme qu’il avait embrassé sous la contrainte quelques semaines après le jour du massacre de la Saint-Barthélemy.

Le duché d'Alençon, qui avait été de nouveau réuni à la couronne à la mort du duc François, en 1584, devint, pendant la Ligue, le théâtre de la guerre. Bien que la ville soit restée fidèle à Henri III, elle fut néanmoins prise et rançonnée par le duc de Mayenne, chef de la Ligue. Sous le règne d’Henri IV, le maréchal de Biron l’assiégea à la tête de l’armée royale ; son artillerie y fit un dégât considérable, et les ligueurs furent contraints à capituler. Comme le roi avait le plus pressant besoin d’argent, il se fit payer par la ville 17 000 écus qu’elle devait au duc de Mayenne, sur le prix de sa capitulation. En 1605, Henri IV engagea la ville et le duché au duc Frédéric Ier de Wurtemberg, à qui Marie de Médicis le racheta en 1613. Compris par la suite dans l’apanage du frère de Louis XIII, Gaston d’Orléans, le duché d’Alençon passa, en 1660, à sa seconde fille, Élisabeth d’Orléans, épouse du duc de Guise.

De 1633 à 1639, six ans durant la peste revient à nouveau à Alençon[44].

En 1636, lors de la refonte de l’administration territoriale du royaume par Richelieu, le duché d’Alençon est supprimé et remplacé par la généralité d'Alençon faisant partie, avec celles de Rouen et de Caen, du gouvernement de Normandie.

En 1637, la ville accueille un synode protestant[45]. Dans les années 1660, la protestante Marthe La Perrière invente le point de France ou point d'Alençon et fonde, en 1665, la manufacture à laquelle Colbert accordera un privilège de manufacture royale. Alençon emploiera, à l’apogée de son art, jusqu'à huit mille dentellières.

Lors des premières persécutions des protestants, qui préluderont à la révocation de l'Édit de Nantes, les Alençonnais réformés préféreront fuir les dragonnades, plutôt que d’attendre passivement l’arrivée des dragons, et laissent une ville vide aux troupes. Élisabeth de Guise commença la persécution contre les protestants de son duché, allant jusqu'à faire exhumer leurs restes et les faire jeter à la voirie, pour réunir leur cimetière à ses jardins d'Alençon. Lors de la proclamation définitive de l'édit de Fontainebleau, le pasteur d’Alençon adresse à ses ouailles sa Lettre d’un pasteur banni de son pays à une église qui n’a pas fait son devoir dans la dernière persécution, à la suite de laquelle pas un seul protestant ne restera à Alençon. Cette forte émigration des forces vives de l’économie alençonnaise, occupée dans la dentelle — dont certains catholiques ne voulant pas perdre leur emploi — et l’imprimerie, fuiront vers l'Angleterre, les Pays-Bas ou les îles Anglo-Normandes, laissant la ville exsangue.

De 1766 à 1789, Antoine Jean-Baptiste Alexandre Jullien est l'intendant de la généralité d'Alençon. Il remplit son rôle avec efficacité. Grand administrateur, grand travailleur, clairvoyant et énergique, il décide d'importants travaux d'urbanisme mais ne réussit pas à freiner la décadence de la cité et à stimuler l'activité économique. Il fait construire, en 1767, le pavillon en retour d'équerre vers le nord de l'hôtel Fromont de La Besnardière ; fait dresser, en 1769, le plan d'une nouvelle route vers la Bretagne ; fait démolir les portes de Lancrel, de la Barre et de Sarthe en 1776. Il fait commencer, en 1779, les travaux du Pont-Neuf contre l'avis de l'administration municipale ; cherche à donner du travail aux ouvriers en leur procurant, durant l'hiver surtout, des travaux de charité ; s'intéresse aux enfants abandonnés, se chargeant de les faire accueillir dans les hôpitaux de province, puis de les confier à des nourrices de campagne ; tente de développer l'agriculture. Il s'inquiète, en 1787, du régime des impôts, de son fardeau trop lourd pour le peuple et de « l'inégalité du partage ». Le , alors que la disette sévit, « parce que la récolte a été médiocre et que les accapareurs du blé profitent indignement des circonstances malheureuses pour accroître la misère publique, des misérables ont été tués par des troupes qu'on a fait marcher contre eux ».

De la révolution à la fin de la seconde guerre mondiale

La Révolution occasionna moins d’épreuves que dans beaucoup d’autres endroits. Un capucin y fut seule victime des violences. Après le renversement des Girondins par les Montagnards, le , après avoir d’abord semblé se prononcer pour le parti girondin, auquel elle avait donné Dufriche-Valazé, l’un de ses plus énergiques représentants, Alençon se soumit bientôt à l’autorité de la Convention. La même année, après la défaite des Vendéens au Mans, un grand nombre d’insurgés furent pris et conduits à Alençon où ils furent fusillés. Plus tard, les environs furent ravagés et ensanglantés par les chouans, sous la conduite de Cadoudal et de Frotté, leur dernier chef, qui fut arrêté alors qu’il négociait avec le général Guidal à l’hôtel du Cygne à Alençon avant d’être fusillé, après quoi la ville retrouva le calme.

En 1843, le duc de Nemours, second fils du roi et jeune marié, visite Alençon. La population lui demande instamment de proclamer son futur fils « duc d'Alençon » ce qui fut fait dès l'année suivante à la naissance du prince Ferdinand d'Orléans (1844-1910). Le prince épousera une sœur de l'impératrice d'Autriche, la duchesse Sophie-Charlotte en Bavière, qui après une conversion connaîtra une fin tragique et édifiante dans l'incendie du Bazar de la Charité le .

Coiffe traditionnelle d'Alençon.

Coiffe traditionnelle d'Alençon. Zélie Martin (vers 1875).

Zélie Martin (vers 1875). Louis Martin (vers 1875).

Louis Martin (vers 1875). Le duc et la duchesse d'Alençon et leurs enfants (vers 1890).

Le duc et la duchesse d'Alençon et leurs enfants (vers 1890).

Au début des années 1850, la population dépasse 15 000 habitants. C'est dans une maison de la rue Saint-Blaise que vivent Louis et Zélie Martin, respectivement horloger et dentellière avec leurs cinq filles qui toutes seront religieuses. En 1877, à la mort de sa femme, Louis Martin et ses filles s'installeront à Lisieux. Louis et Zélie Martin seront canonisés en 2018 tandis que leur fille Thérèse, devenue carmélite, l'a été en 1925 et proclamée Docteur de l’Église en 1970. Une autre de leur fille Léonie Martin, visitandine à Caen a été proclamée Vénérable.

Le , lors de la guerre franco-allemande, le maire Eugène Lecointre s’oppose au préfet Alain Dubost pour les plans de défense de la ville. Il évite ainsi la destruction des ponts ainsi que du quartier de Montsort. Après combats, les Allemands entrent dans Alençon le , la quittent le 19 pour revenir le 29. En février, l’armée occupante réclame une contribution financière aux habitants de la ville. Le préfet ayant fui, Lecointre reste la seule autorité et fait voter un emprunt pour payer cette contribution. Une seconde contribution est exigée par les Allemands mais Lecointre déclare que la ville ne peut pas et ne veut pas payer. Le , le commandant allemand annonce alors qu’il va livrer la cité au pillage. Lecointre lui jette les clefs de sa maison en disant : « Vous pouvez commencer par moi si vous voulez. Allez et pillez, Messieurs, la force prime le droit »[46], reprenant l’une des phrases favorites de Bismarck (alors chancelier de la confédération de l’Allemagne du Nord). Alençon est finalement épargnée mais Lecointre et d’autres conseillers municipaux sont arrêtés et envoyés vers l’Allemagne, ils sont finalement libérés quelques jours plus tard, le , à Chartres. La ville est libérée le .

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Alençon est occupée par les Allemands à partir de , après qu'ils eurent bombardé la ville le , faisant 31 victimes. La Gestapo arrive à Alençon au cours de l'été 1943 et fait exécuter des résistants. Pendant l'occupation, 38 personnes sont condamnées à mort et exécutées pour résistance.

Un Frontstalag (camp de prisonniers de l'Armée allemande en zone occupée lors de la Seconde Guerre mondiale[47]) est créé à Alençon. Il portait le numéro 201[48] - [49].

À la fin du mois d', les bombardements alliés sur les grands axes de communication (routes et voies ferrées) font prévoir un débarquement prochain. Le , la gare d'Alençon est bombardée par les avions américains. Du au , la ville subit une vingtaine de bombardements alliés faisant environ 200 victimes. Le , venant de Champfleur, la 2e division blindée du général Leclerc rentre dans Alençon et libère cette ville du joug allemand avant de partir après quelques jours vers Argentan puis vers Paris. Une maison en pierre situé au no 33 rue du Pont-Neuf porte une plaque rappelant ce moment historique : « Ici le Général Leclerc libérateur de la ville établit son poste de commandement au matin du 12/08/1944 ». La ville a été libérée sans un coup de feu, les Allemands ayant quitté Alençon quelques heures plus tôt, pour préparer une contre-attaque dans la forêt d'Écouves, et la relève allemande retardée n’étant pas encore arrivée ; c’est un jeune résistant, Raymond Ciroux, qui est venu à la rencontre des forces alliées pour les prévenir de l’opportunité[50]. La manœuvre audacieuse du général Leclerc, qui consistait à attaquer le plus rapidement possible, a été payante. Le grand intérêt de la prise rapide d'Alençon par la 2e DB, en dehors de la ville elle-même, sont ses ponts sur la Sarthe qui sont tombés intacts, permettant aux armées américaines et anglaises, nombreuses en Normandie à ce moment, de foncer vers l'est, vers Paris et la Seine, et au-delà. Alençon est la première ville française à être libérée par des forces françaises et non par des Alliés d’autres nationalités[51]. La ville est citée à l'ordre de l'armée.

La commune a été décorée, le , de la croix de guerre 1939-1945 avec palme de bronze[52].

Politique et administration

Rattachements administratifs

La commune est le chef-lieu de l'arrondissement d'Alençon et du département de l'Orne.

Elle était divisée de 1801 à 1982 entre les cantons d'Alençon-Ouest et d'Alençon-Est, année où le découpage de la ville est modifié, avec mise en place des trois cantons d'Alençon-1, Alençon-2 et d'Alençon-3[53]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, cette circonscription administrative territoriale a disparu, et le canton n'est plus qu'une circonscription électorale.

Rattachements électoraux

Pour les élections départementales, la commune est depuis 2014 le bureau centralisateur des cantons de :

- canton d'Alençon-1, formé d’une partie d’Alençon et de la commune de Cerisé,

- canton d'Alençon-2, formé d’une partie d’Alençon et de la commune de Saint-Germain-du-Corbéis.

Pour l'élection des députés, elle fait partie de la première circonscription de l'Orne.

Intercommunalité

Alençon est le siège de la communauté urbaine d'Alençon, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé en 1996 et auquel la commune a transféré un certain nombre de ses compétences, dans les conditions déterminées par le code général des collectivités territoriales.

Cette structure intercommunale succède au district de l’Agglomération alençonnaise, créé le

Tendances politiques et résultats

Lors du second tour des élections municipales de 2014 dans l'Orne ; la liste PS menée par le maire sortant Joaquim Pueyo obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, avec 4 515 voix (50,48 %, 27 conseillers municipaux élus, dont 23 communautaires), devançant de 86 voix celle menée par Christine Roimier (UMP-UDI, 4 429 voix, 49,51 %, 8 conseillers municipaux élus dont 7 communautaires).

Lors de ce scrutin, 42,25 % des électeurs se sont abstenus.

Au second tour des élections municipales de 2020 dans l'Orne, la liste PS menée par Joaquim Pueyo obtient la majorité des suffrages exprimés, avec '42,90 %, 26 conseillers municipaux élus dont 20 communautaires), devançant très largement les listes menées respectivement par[54] - [55] :

- Sophie Douvry[56] (LR, 1 364 voix, 24,58 % 4 conseillers municipaux élus dont 3 communautaires ;

- Emmanuel Darcissac, maire sortant[57] - [58] (LREM - UDI, 1 102 voix, 19,86 %, 3 conseillers municipaux et communautaires) ;

- Pascal Mesnil (EÉLV-PCF-G.s-GRS, 701 voix, 12,63 %, 2 conseillers municipaux élus dont 1 communautaire).

Lors de ce scrutin marqué par la pandémie de Covid-19 en France, 61,10 % des électeurs se sont abstenus.

Liste des maires

Instances de démocratie participative

En , ont été créés des conseils de quartier, nommés « conseils de démocratie locale », pour les quartiers suivants :

- Croix Mercier, Châtelet, Nord Lancrel

- Boulevard Duchamp, Villeneuve, Brebiette, Chapeau Rouge, Guéramé

- Montsort, Saint-Léonard, Haut-Éclair, Martelet

- Courteille

- Centre-ville

- Perseigne

Budget et fiscalité 2016

En 2016, le budget de la commune était constitué ainsi[68] :

- total des produits de fonctionnement : 32 282 000 €, soit 1 187 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 27 360 000 €, soit 1 006 € par habitant ;

- total des ressources d’investissement : 16 070 000 €, soit 591 € par habitant ;

- total des emplois d’investissement : 25 445 000 €, soit 936 € par habitant.

- endettement : 8 820 000 €, soit 324 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d’habitation : 10,68 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 11,21 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 25,76 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 0 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 0 %.

Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2016 : Médiane en 2016 du revenu disponible, par unité de consommation : 17 600 €[69].

Politique de développement durable

La ville a engagé une politique de développement durable en lançant une démarche d'Agenda 21 en 2008[70].

Jumelages

Alençon s'ouvre à l'international depuis plus de 40 ans, elle s'est notamment jumelée avec trois villes étrangères (deux européennes et une africaine). Grâce à ces jumelages, de nombreuses rencontres sont organisées, ces échanges permettent aux Alençonnais de s'ouvrir au monde et de découvrir des civilisations parfois très différentes de la leur[71].

Alençon est jumelée avec les villes suivantes :

.svg.png.webp) Basingstoke (Royaume-Uni) depuis le ;

Basingstoke (Royaume-Uni) depuis le ; Quakenbrück (Allemagne) depuis le ;

Quakenbrück (Allemagne) depuis le ; Koutiala (Mali) depuis le .

Koutiala (Mali) depuis le .

Population et société

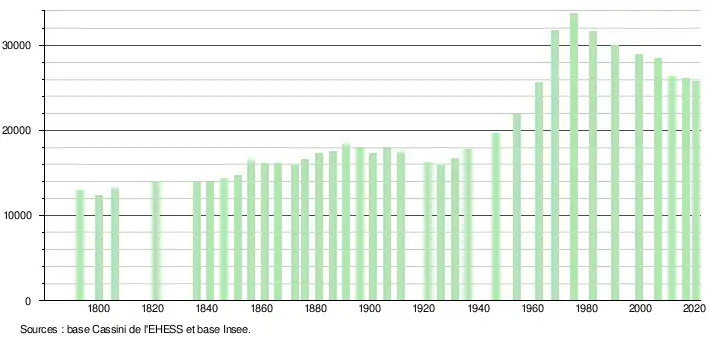

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[72] - [Note 8].

En 2020, la commune comptait 25 744 habitants[Note 9], en diminution de 1,09 % par rapport à 2014 (Orne : −3,22 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 37,1 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (31 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 29,4 % la même année, alors qu'il est de 33 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 11 836 hommes pour 13 939 femmes, soit un taux de 54,08 % de femmes, largement supérieur au taux départemental (51,31 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement supérieur

Alençon possède une antenne de l'université de Caen-Normandie, une des cinq antennes dont l'université dispose dans la région Basse-Normandie, comme à Cherbourg-Octeville, Saint-Lô, Lisieux ou Vire.

Le pôle universitaire d'Alençon se situe à Montfoulon, au nord-ouest du centre-ville, sur la commune de Damigny.

Le site universitaire de Montfoulon est une antenne de l'UFR de Droit et de Sciences politiques de Caen. Créée en 1991 et rénovée en 2003, elle dispense le même enseignement qu'à la Faculté de Caen, par les mêmes enseignants, mais en effectif réduit et en contact permanent avec des professionnels, dès le 1er semestre d'étude. Cette université à taille humaine permet donc une meilleure réussite aux examens ainsi qu'une meilleure adaptation à la vie étudiante[76].

De plus, le pôle universitaire de Montfoulon accueille :

- un IUT, créé en 1988[77] ;

- L'École supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE), créée en 2013 ;

- l'Institut supérieur de plasturgie d'Alençon (ISPA), Polyvia à partir de 2021, créé en 1985 ;

- un site de l'Institut supérieur de formation (ISF), créé en 1975. Deux autres sites se trouvent au Mans et à Argentan.

Enseignement secondaire

Alençon dispose de six collèges (quatre publics et deux privés)[78]. Alençon dispose de sept lycées (tous types confondus). En tant que chef-lieu de département, Alençon jouit de nombreux enseignements variés (enseignement du chinois, du grec ancien, etc.) offerts plus généralement à l'ensemble des jeunes Ornais[79] - [80].

|

|

|

|

Enseignement primaire

Alençon dispose de onze écoles élémentaires publiques réparties dans tous les quartiers de la ville, auxquelles il faut rajouter cinq écoles élémentaires privées, portant ainsi le total à seize établissements élémentaires. Chaque établissement est à la fois une école maternelle et élémentaire[81].

|

|

Vie étudiante

La vie étudiante à Alençon se déroule en centre-ville. Elle regroupe plusieurs établissements d'enseignement supérieur tels que l'IUT, l'antenne de la fac de droit, l'ISPA, l'ESPE, l'école de kiné ou encore l'école d'ergothérapie[82]. Lors de la deuxième semaine de septembre a lieu tous les ans l'intégration des nouveaux étudiants arrivant dans la ville. C'est un moment festif regroupant tous les étudiants alençonnais lors d'une semaine basée sur l'intégration et la rencontre entre chacun. Cette semaine se conclut par un week-end d'intégration.

Manifestations culturelles et festivités

Sont organisés annuellement à Alençon[83] :

- Orn'expo, en février-mars ;

- Alencon-Médavy : course pédestre, en mars-avril ;

- Fête d’ici et d’ailleurs, en juin ;

- Festival des Folklores du monde, en juillet, depuis 1992[84] ;

- Les Échappées belles : spectacles de rue, de mi-juillet à fin juillet ;

- Le Cithém Festival, festival pluri-artistique en centre-ville, fin août[85] ;

- Les Galopades du patrimoine, course à pied intra-muros, en septembre ;

- Septembre musical de l’Orne : festival annuel de musique classique créé en 1982[86] ;

- Les Journées européennes du patrimoine : avec des thématiques changeantes selon l'année, organisées par les archives municipales.

Santé

Professionnels et établissements de santé[87] :

- médecins ;

- pharmacies ;

- hôpitaux ;

- l'association Handichiens y a ouvert un centre d'éducation de chiens d'assistance. Crée en 1989 dans le cadre d'un projet d'action éducative, il est premier des quatre centres d'éducation pour chiens d'assistance aux personnes handicapés.

Football

L’Union sportive alençonnaise 61 fait évoluer une équipe de football en National 3 (équivalent à la 5e division nationale). Une autre équipe masculine et une féminine participent aux championnats de la ligue de Normandie, et une troisième équipe masculine évolue en division de district[88].

L’Association sportive Courteille-Alençon fait évoluer une équipe en ligue de Normandie et deux autres en district[89]. Deux autres clubs alençonnais jouent en district de l’Orne : l’Entente sportive alençonnaise (une équipe)[90] et l'Olympique alençonnais (une équipe)[91].

Union sportive du district d'Alençon

Issu de l'ancien grand club omnisports de la ville, le CS Alençon, disparu en 1995, l'Union sportive du district d'Alençon regroupe huit associations[92] :

- Badminton : le Club Alençon badminton (CAB), une équipe en nationale 3, une équipe en régionale 1, une équipe en régionale 2 et trois équipes en départementale (D1, D2, D4).

- Volley-ball : le club Contres et Smatchs alençonnais (CSA), une équipe en prénationale féminine, une équipe masculine et une équipe cadette. Gymnase Louvrier.

- Boxe anglaise olympique : le Ring alençonnais.

- Escrime : les Ducs d'Alençon.

- Handball : l'Entente Handball Alençon-Saint-Germain-du-Corbéis.

- Athlétisme : Association athlétique alençonnaise.

- Tennis : Tennis club d'Alençon, 8 courts dont 3 couverts avec près de 400 adhérents

Autres clubs

- ARC-Alençon Running Club

- Basket-ball : Union sportive basket Damigny Alençon 61 (USBDA61) en Prénationale masculine et en Nationale 1 féminine. C'est le club de basket le plus important de Normandie en nombre de licenciés (plus de 500).

- Rugby : Rugby club d’Alençon (RCA) en championnat régional.

- Tennis de table : Étoile d’Alençon, en nationale 3.

- Cyclisme : Union cycliste Alençon-Damigny.

- Triathlon, VTT : Alençon Triathlon.

- Tir à l'arc : ASPTT, affilié Fédération française de tir à l'arc.

- Judo Club alençonnais affilié à la Fédération française de judo.

- ATCPA : Association de tir civil et de la police d'Alençon.

Complexe sportif

- Alençéa, ouvert depuis 2000, proche du centre commercial Condé-sur-Sarthe, propose une piscine avec un bassin de 225 m2 et un bassin extérieur de 480 m2, un bassin de 25 mètres et six lignes d’eau, un bassin d’apprentissage, une pataugeoire et d’autres activités ayant un lien avec l’eau. Alençéa propose aussi un hammam, un bain tourbillon, un bassin de relaxation ainsi que d’autres activités pour la remise en forme, la détente ainsi que des cours aquagym. La gestion de l'établissement est assurée par un délégataire.

- La patinoire, située non loin du centre commercial Condé-sur-Sarthe, propose à tous de s’adonner aux plaisirs du patinage.

- Le dojo Fabien-Canu, inauguré en 1997, en hommage à Fabien Canu, double champion du monde de judo en 1987 et 1989 et ancien élève du judo club Alençon. Le complexe, utilisé dans toutes les disciplines d'art martial, comporte quatre surfaces de combats réglementaires avec une tribune de 450 places assises, un club house, une salle de musculation et un sauna.

Hippodrome

L’hippodrome d'Alençon est situé dans le quartier Croix-Mercier non loin de la zone d’Écouves. Il est géré par la Société des courses d’Alençon.

En moyenne huit courses hippiques de trot attelé ou monté sont inscrites au programme des six réunions annuelles. La qualité de la piste en herbe de l’hippodrome lui vaut d’accueillir des épreuves d’importance telles que courses à support PMU ou étapes du Trophée vert.

Presse locale

Historique des journaux localisés ou ayant été localisés à Alençon[93] :

- Affiches, annonces et avis divers de la province du Perche (1788-1789)

- Journal pour le département de l'Orne (1790-1791)

- Journal du département de l'Orne (1803-1817)

- Journal d'Alençon et du département de l'Orne (1803-1923)

- Feuille hebdomadaire de l'Orne (1818-1828)

- L'Abeille de l'Orne (1832)

- Le Nouvelliste alençonnais (1843-1867)

- Le Républicain de l'Orne (1848)

- Le Courrier de l'Ouest (1867-1889)

- Le Bonhomme normand (1868-1913)

- Le Progrès de l'Orne (1871-1876)

- Le Messager de l'Orne (1873-1884)

- L'Avenir de l'Orne et de la Mayenne (1876-1943)

- Le Causeur normand (1879-1884)

- Le Progrès libéral de Basse-Normandie, du Maine et du Perche (1884-1885)

- Le Petit normand (1884-1890)

- L'Orne illustré (1885-1886)

- Le Foyer républicain (1885-1897)

- Bulletin du syndicat des agriculteurs de l'Orne (1889-1935)

- Le Courrier normand (1889-1936)

- L'Avenir d'Alençon. Journal des intérêts du travail (1894-1895)

- Les Affiches alençonnaises (1895-1920)

- L'Indépendant de l'Orne (1895-1920)

- Le Républicain de l'Orne (1903)

- L'Annonce, organe des notaires, avoués… (1903-1904)

- Bulletin de l'Agence centrale d'indication (1905)

- Les Dépêches de l'avenir (1905)

- L'Écho d'Alençon (1907-1944)

- Petites affiches d'Alençon, de Normandie et de l'Ouest (1908-1909)

- Le Petit patriote de Normandie et du Maine (1908-1916)

- Le Radical de l'Orne (1910)

- L'Echo du dimanche (1921)

- L'Informateur de l'Orne (1923-1934)

- La Tribune de l'Orne (1924-1930)

- La Tribune d'Alençon et des environs (1930)

- Journal de l'Orne (1931-1935)

- L'Orne (1932-1939)

- Alençon-Gazette (1937)

- L'Orne combattante (1944-1981), rédaction actuellement située à Flers

- L'Orne Hebdo (depuis 1981)

Radios locales

- 89.4 Normandie FM programme Tendance Ouest : radio commerciale de l'Orne basée à Alençon. Elle a été créée en 1984. Elle est rachetée par Tendance Ouest en 2011. La station implantée à Saint-Lô y diffuse son programme et le décroche à certaines heures pour proposer du contenu entièrement consacré au département de l'Orne.

- 90.0 Pulse : radio associative alençonnaise.

- 93.8 RCF Orne : radio adhérente au réseau RCF.

- 95.8 Sweet FM : radio commerciale basée au Mans.

- 98.5 Chérie FM Maine Normandie : programme local manceau de Chérie FM.

- 101.8 France Bleu Normandie : radio locale publique. La déclinaison caennaise est diffusée à Alençon.

Télévision locale

La chaîne France 3 Basse-Normandie est diffusée sur Alençon grâce au site TDF des Monts d'Amain à Brullemail. qui émet les chaînes de la TNT et les radios publiques France Culture (88.0 FM), France Musique (91.0 FM) et France Inter (93.0 FM).

Économie

Généralités

Au XVe siècle, la dentelle, qui connaîtra son apogée deux siècles plus tard, débute en concurrence avec le « point de Venise ».

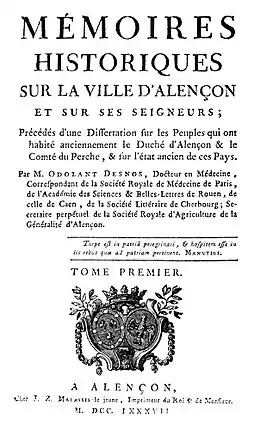

Apparue dès le XVIe siècle avec le protestant Simon Du Bois, l’imprimerie est vite florissante. La famille Malassis fondera une grande lignée d’imprimeurs.

Le tissage de la toile et du canevas de chanvre au XVIIe siècle amène la prospérité. Alençon fabrique à cette époque, une sorte de toile appelée « fleuret » ou « blancard ». la ville connaît un début de révolution industrielle auquel la révocation de l’Édit de Nantes portera un coup fatal en provoquant la fuite des industriels huguenots vers l’Angleterre et la Hollande.

Au XIXe siècle, Alençon connaît un renouveau industriel grâce à l’ouverture de plusieurs fabriques. Des réseaux de transports routiers et ferroviaires se développent, mais la décision de faire passer la ligne ferroviaire Paris-Brest par Le Mans au lieu d’Alençon la condamne, en dépit d’une industrie typographique florissante, au déclin jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Au XXe siècle, Alençon devient un des bastions de Moulinex (entreprise industrielle de petit électroménager). L’usine Moulinex d’Alençon, créée en 1937 par Jean Mantelet, d’où sort notamment le fameux « moulin-légumes », devient le cœur industriel de la ville. La fermeture définitive de l’usine, en 2002, comptant encore à l’époque près de 1 000 employés et assurant du travail à de nombreux sous-traitants locaux, est un énorme choc pour la ville et le département.

Aujourd’hui, le groupe Seb qui a racheté la marque, a créé un magasin d'usine et de stockage où sont vendues la plupart des marques du groupe dans une partie de l'ancienne usine et sous-traite la fabrication du moulin-légumes à la société Adiamix (40 salariés), ouvert sur ce qui reste en partie de l’ancien site de Moulinex.

Au lendemain de la fermeture de Moulinex, la municipalité a lancé le plan Phénix, dont le slogan est 1 000 emplois en 1 000 jours.

Créé en 1983, l’Institut supérieur de plasturgie d’Alençon (ISPA) a contribué, en formant aux métiers de la plasturgie, à l’implantation de nouvelles entreprises, spécialisées notamment dans le moulage des plastiques.

Alençon est le deuxième pôle de plasturgie en France[96]. Plastalliance, syndicat de la plasturgie, des composites, des bioplastiques et de la fabrication additive, a son siège historique à Alençon, le nouveau siège social est prévu au Mans fin 2018[97].

L’ouverture de l’A28, entre Alençon et Le Mans en , et entre Alençon et Rouen en , a permis, en outre, de désenclaver la ville.

Alençon est le siège de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon.

Industries

- Fromagerie RichesMonts : 200 salariés, à Pacé, dans l'agglomération ;

- MPO Fenêtres (Menuiserie plastique de l’Ouest) : 200 salariés et 100 sous-traitants ;

- Maisons France Confort (construction de maisons individuelles) : 1 100 salariés ;

- Groupe Ac2 inc (annexe administrative) : 120 salariés ;

- Goavec Engineering (métallurgie) : 200 salariés.

Culture locale et patrimoine

Architecture civile

- Le château des Ducs[100] : construit sous Pierre II, duc d’Alençon entre 1361 et 1404, démantelé en partie sous Henri IV, servant de dépôt de mendicité de 1768 à 1824, les bâtiments existants ne représentent que 10 % de l’ensemble. Il subsiste le châtelet, une courtine, la tour couronnée et une poterne ; le palais de justice datant du Premier Empire se trouve à côté. Le château des Ducs est devenu une maison d'arrêt où durant la Seconde Guerre mondiale de nombreuses personnes furent torturées par la Gestapo. Le château des Ducs est classé monument historique depuis 1962. La maison d’arrêt d’Alençon a été transférée vers Coulaines le en même temps que celle du Mans. La question qui se pose est de savoir ce qui va advenir de la prison[101] actuelle qui est la propriété du ministère de la Justice. Le château des Ducs serait cédé par le ministère de la Justice pour un euro à la ville d'Alençon qui songerait à en faire un « lieu vivant » avec — peut-être — la visite de certaines parties du château où vécurent les ducs d'Alençon.

- L’hôtel de ville[102] (place Foch) : bâti en forme d’arc de cercle de 1783 à 1788 par l’architecte Delarue. À l’origine, la mairie n’occupait que la partie centrale. Ce n’est qu’au XIXe siècle que la ville d’Alençon se porta acquéreur des parties droite et gauche qui étaient la propriété de particuliers. Avant la fin du XXe siècle, la mairie n’occupait que 60 % de la surface totale. En 1966, lors de la rénovation du bureau du maire, on trouva dans le plafond 297 affiches de Charles Éléonor Dufriche-Valazé de 1793, député de l’Orne en 1792 et qui se suicida en 1793. On pouvait lire sur ces affiches « Je suis arrêté sans savoir pourquoi, sans même avoir de dénonciateur ». Devant l'hôtel de ville on peut voir un bronze de Louis Derbré, sculpteur mayennais[103].

- La Maison d’Ozé (XIVe siècle) : l’échevin Jean de Mesnil la fit modifier en 1450. Charles de Valois, duc d’Alençon et son épouse, Marguerite de Navarre y vécurent et y auraient même invité le futur Henri IV en 1576. Menacée de destruction en 1899, elle fut classée monument historique en 1903 et restaurée. Elle abrite aujourd’hui l’office du tourisme. À ses pieds se trouve le verger conservatoire de la Maison d’Ozé qui n’est pas à proprement parler un jardin public car s'il peut être un lieu de promenade, il est plutôt un lieu d’apprentissage et d’expérimentation sur les plantes et autres végétaux. Ce verger de 585 m2 est géré pour l’entretien par la Ville d’Alençon et par la Société d’horticulture de l’Orne.

- La halle aux Blés[104] : ce bâtiment circulaire, construit de 1811 à 1819, a été complété en 1865 d'une coupole vitrée conçue par l'architecte local Charles Arnoul[105] et l'ingénieur Charles Croquefer. Originellement consacré au commerce des grains, ce lieu est utilisé aujourd’hui pour des expositions et événements divers.

- La pharmacie Pesche, au 4 de la place aux Blés, immeuble

Inscrit MH (1987)[106]. L'officine a été créée sous le Directoire dans un immeuble ayant appartenu à un marchand de toile, industrie alors prospère. À l'intérieur, le plafond entièrement peint rappelle, par ses palmiers, ses serpents, ses amphores, sa ruche et ses abeilles et le trompe-l’œil d'une tente militaire que son premier titulaire fut un pharmacien aux armées de retour de la campagne d'Égypte. En plus de deux vases monumentaux en céramique italienne des vitrines, l'officine compte une belle collection de bocaux Empire[107].

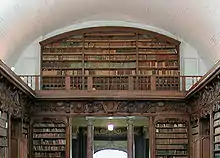

Inscrit MH (1987)[106]. L'officine a été créée sous le Directoire dans un immeuble ayant appartenu à un marchand de toile, industrie alors prospère. À l'intérieur, le plafond entièrement peint rappelle, par ses palmiers, ses serpents, ses amphores, sa ruche et ses abeilles et le trompe-l’œil d'une tente militaire que son premier titulaire fut un pharmacien aux armées de retour de la campagne d'Égypte. En plus de deux vases monumentaux en céramique italienne des vitrines, l'officine compte une belle collection de bocaux Empire[107]. - L’îlot Aveline (entre la rue du Collège et la rue Julien) rassemble des bâtiments mis en place à partir de 1675. Ce site a d'abord abrité le collège des Jésuites, puis l'École centrale de l'Orne, puis un collège, puis en 1848 un lycée (baptisé Alain en 1956) jusqu'au transfert de celui-ci en 1963 dans de nouveaux bâtiments boulevard Mézeray, puis le collège secondaire Aveline de 1963 à 1975. Les bâtiments du XVIIe siècle ont été ensuite restaurés et rénovés afin d'y rassembler les activités culturelles de la ville : Musée des beaux-arts et de la dentelle, médiathèque et bibliothèque, atelier de dentelle, archives municipales, conservatoire, auditorium. Construite en 1679, l'ancienne église Saint-Joseph du collège des Jésuites[108], caractérisée par sa toiture à l’impériale, est devenue bibliothèque. Ses armoires en chêne sculpté du XVIIIe siècle provenant de l’abbaye du Val Dieu renferment, entre autres, des éditions rares remontant jusqu’au XVIe siècle et des manuscrits médiévaux.

- Le tribunal de commerce : avec sa tourelle polygonale, cette élégante construction du milieu du XVIe siècle décrite par Balzac dans Le Cabinet des Antiques fut le siège du bureau des finances à partir de 1640[109].

- L'hôtel de préfecture de l’Orne est à l’origine un hôtel particulier bâti vers 1630 par un receveur des tailles en l’élection d’Alençon, Charles de Fromont de Bouaille, seigneur de la Besnardière[110]. En 1676, Élisabeth d’Orléans, demi-sœur de la « Grande Demoiselle », et cousine de Louis XIV, duchesse de Guise et apanagiste du duché d’Alençon, en prit possession. Depuis 1815, ce bâtiment est devenu la préfecture de l’Orne. Situés derrière, ont été érigés des jardins sur plus de trois hectares contribuant à l’embellissement de l’ensemble. Ils sont ouverts au public lors des Journées du patrimoine.

- Le quartier Saint-Léonard[111] ou quartier des Marais : quartier du vieil Alençon aux noms évocateurs (rue du Château, rue Bonette, rue des Lombards, rue de la Juiverie) dont l’origine remonte au Moyen Âge. La rue de la Juiverie, où se trouvait autrefois une synagogue, était notamment habitée par des prostituées. Ce quartier, au début du XXe siècle, d’après Albert Lemaître, président du syndicat intercommunal, passait pour être « sale, humide, malsain et nauséabond »[112].

- La place à l’Avoine[113] était autrefois un marché aux chevaux et à l’avoine. À cet endroit se trouvait la porte de Lancrel, une des entrées de la ville au XVIIIe siècle.

- L'ancien dépôt de mendicité, fondé par l'intendant Jullien en 1774 et achevé en 1782, accueillait indigents, aliénés, vagabonds et « filles sans mœurs ». Il a été géré par des religieuses jusqu’en 1971. Ce lieu se spécialisa au cours du XXe siècle en hôpital psychiatrique[114]. Ses bâtiments XVIIIe siècle abritent le Centre psychothérapique de l’Orne

- La maison à l'Étal, située rue porte de la Barre (une des cinq entrées de la ville au XVe siècle) est une des plus vieilles demeures d’Alençon[115]. Elle fut en partie abattue en 1776 mais a conservé sa façade à encorbellement surmonté d'un auvent, et le long étal d'un seul bloc de granit auquel elle doit son nom[116].

- Le carrefour des Étaux — avec la place de la Magdeleine, le carrefour de la rue aux Sieurs, la Grande Rue et la rue de la Poterne — est un des principaux carrefours d’Alençon, situé dans le quartier Saint-Léonard[117], sans doute le plus ancien d’Alençon. Dans ce quartier se trouve le café des Sept Colonnes[118], une des plus vieilles maisons d’Alençon, et se trouvait autrefois le cimetière Saint-Léonard jusqu’en 1760.

- La Grande Rue est une artère principale d’Alençon qui part de ce quartier pour se terminer au carrefour des rues Saint-Blaise, où se trouve la préfecture, de la rue Cazault et du cours Clemenceau. Elle passe par la place de la Magdeleine dont le nom provient de Marie de Magdala, sainte qui assista à l’ensevelissement et à la résurrection du Christ. Jusqu’en 1789 s'y trouvait un cimetière. Aujourd’hui, cette place sert de correspondance aux lignes des bus Alto et un marché s’y tient les jeudis et samedis. Cette place est devenue au fil du temps l’une des principales d’Alençon. Ce quartier est entièrement piétonnier sauf pour les bus.

- La rue aux Sieurs est avec la Grande Rue la principale rue commerçante d'Alençon et est totalement piétonnière.

- Le quartier de Montsort[119], autrefois simple faubourg, doit son nom aux marécages de la rivière la Sarthe proche du quartier (étymologiquement « Mont au sec »). Il a vu arriver au matin du les chars de la 2e DB rentrer dans Alençon, par l’actuelle rue du Mans. C’est dans ce quartier que le maréchal Leclerc installa son quartier général. Y a été fondée en 1957, sur le modèle de la République de Montmartre à Paris, l'association « Commune libre de Montsort », dont la solidarité est le fil conducteur. En effet, depuis 1668 était servi dans ce quartier de la soupe, de la viande et du pain aux pauvres, aux mendiants et à ceux qui ne pouvaient accéder à l’hôpital. À l’entrée de ce quartier se trouvait autrefois un couvent de bénédictines, devenu manufacture d’étoffes et de dentelles (le fameux point d’Alençon), puis, de la fin du XIXe siècle à 1968, un collège pour jeunes filles, et enfin groupe de logements sociaux portant le nom de Louise Hervieu qui est à l’origine du carnet de santé pour les nouveau-nés.

- La Luciole[120] : rendez-vous des musiques actuelles.

- Café la Renaissance (dit « la Re »)[121], rue Saint-Blaise : ses deux grandes salles du rez-de-chaussée et le mur de refend séparant de l’arrière-salle ont été inscrits à l'inventaire des monuments historiques par arrêté du pour leur décor et notamment leurs plafonds à caissons d'époque romantique inspirés du style Renaissance. Ce grand café, construit en 1839 à l'emplacement d'une auberge attestée depuis le XVIIe siècle, a fermé le , victime d'une évolution qui a vu le centre d'animation de la ville quitter le bas de la rue Saint-Blaise pour se répartir vers le quartier Saint-Léonard et la Halle aux Blés. Différents projets sont à l'étude pour rendre à la vie ce haut-lieu historique.

- L'ancienne gare routière[122], labellisée « Patrimoine du XXe siècle »[123].

- Château d'eau[124], labellisé « Patrimoine du XXe siècle »[125].

Édifices religieux

Alençon, contrairement à beaucoup de préfectures, n’est pas le siège de l’évêché, puisque celui-ci est à Sées.

- La basilique Notre-Dame d'Alençon[126], rue Étoupée[127] : nef du XVe siècle, porche flamboyant, début XVIe siècle. À la suite d'un incendie, le chœur et le clocher ont été reconstruits au milieu du XVIIIe siècle[128]. L’église Notre-Dame d’Alençon a été élevée au rang de basilique le par Benoît XVI par un décret de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Le buffet de l'orgue de tribune est de 1535[129] - [130], la partie instrumentale est une construction neuve de Jean Daldosso en 2016. L'instrument a été inauguré par Thomas Ospital, organiste de Saint-Eustache à Paris.

- L’église Saint-Léonard[131], rue Saint-Léonard, style gothique flamboyant de la charnière des XVe et XVIe siècles, tour Saint-Martin du XIIe siècle, très remaniée au XVIIe siècle à la suite de l’effondrement des voûtes de la nef et restaurée outrageusement au XIXe siècle[132].

- Église Saint-Pierre du quartier de Montsort, place de la 2e-Division-Blindée[133].

- Église Saint-Roch[134], rue de l'Église.

- Église Sainte-Thérèse, avenue Winston-Churchill, construite à la fin des années 1960 dans le quartier de Perseigne.

- Église Christ Roi, avenue de Courteille.

- Chapelle Notre-Dame-de-Lorette, rue du Mans[135] : construite vers 1680 dans le quartier de Montsort[136].

- La chapelle Sainte-Thérèse[137], rue Saint-Blaise, maison natale de sainte Thérèse, maison des saints Louis et Zélie Martin : le pèlerinage s'est intensifié depuis 2008 à l'occasion de la béatification des parents de sainte Thérèse.

- La chapelle Saint-Joseph de l'ancien collège des Jésuites, rue du Collège[138].

- La chapelle (maison des associations), rue Étoupée.

- La chapelle (maison de retraite), rue Alfred-De-Musset.

- La chapelle de l'hôtel-Dieu, rue de Sarthe[139].

- La chapelle Saint-Joseph, rue de l'Abreuvoir.

- La chapelle Saint-Antoine (centre psychothérapique), rue Julien[140].

- La chapelle couvent des clarisses, rue Demi-Lune[141].

- La chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, avenue Rhin-Danube[142].

- La chapelle Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus (groupe scolaire Saint-François-de-Sales), rue Labillardière[143].

- La chapelle du couvent du Carmel du Sacré-Cœur et de l’Immaculée, place Marguerite-de-Lorraine[144].

- Temple protestant réformé, place Bonet, inauguré en 1959, construit en remplacement du temple détruit en 1944[145].

- Église protestante évangélique la Résurrection[146], rue Lemaître.

- Abbaye Sainte-Geneviève de Montsort, fondée en 1636 en tant que prieuré bénédictin de femmes par Geneviève de Flotté, devenu abbaye en 1656[147].

Monuments et autres lieux aujourd’hui disparus

- La caserne Jean-Pierre-François-Bonet qui avant de devenir une caserne en 1792 était un monastère de capucins. Elle fut démolie en 1959, mais avant sa destruction, elle servit pendant la guerre de prison à la Gestapo. La caserne Bonet se trouvait sur l’actuelle place Bonet, autour de laquelle ont été bâtis le centre administratif d’Alençon (centre des impôts, Sécurité sociale, commissariat de police) ainsi que des logements sociaux.

- Le site Moulinex situé boulevard Jean-Mantelet, labellisé « Patrimoine du XXe siècle », nom du fondateur historique (route de Mamers), qui exista de 1935 jusqu’à la fermeture de Moulinex en 2001[148]. L’usine fut presque entièrement détruite en 2005. Il n'en reste qu'un vestige appelé « la cathédrale ». Avant 1935, il y avait au même emplacement la filature du chanvre d’Ozé. Actuellement se trouvent des bureaux et une résidence pour personnes âgées.

- L’imprimerie Poulet-Malassis se trouvait sur la place qui porte son nom actuellement. Cette imprimerie fut détruite et transférée dans la zone d’Écouves en 1969. Ont été construits à son emplacement les logements de la « Résidence des Ducs ». Autour de cette place se trouvent les sièges des principaux médias alençonnais : France 3, L'Orne Hebdo, et l'édition locale de Ouest-France.

- L’espace de la Pyramide (à l’angle des avenues de Quakenbrück ou anciennement route de Paris et de Basingstoke ou anciennement route de Sées) était autrefois le cimetière Saint-Blaise, puis le champ de foire. Sur cette place, s’y tenait la foire aux chevaux qui dura de 1824 à 1960. Au centre du rond-point attenant se dresse un monument aux morts inauguré an 1954[149]. Cet endroit est toujours appelé la place de la Pyramide du nom d’un obélisque érigé entre 1738 et 1821, alors que son nom officiel est « place de Gaulle ».

- Un théâtre se trouvait sur la place de la Halle-aux-Blés, à l'emplacement où a été ouverte en 1972 la rue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny. Cette salle a été en service de 1828 jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, et démolie en 1951. Aujourd’hui, seul le Café du Théâtre rappelle qu’il y avait un théâtre sur la place, trois maisons plus loin.

- La gare des tramways (boulevard de la République) se trouvait à l’emplacement de l’ancienne piscine municipale Marcel-Hébert, en service de 1960 à 1999, détruite depuis. Juste à côté se trouvent de nos jours les locaux de la police municipale.

Parcs et jardins

Le parc des Promenades (plus de 4 ha) est le lieu de promenade préféré des Alençonnais. Construit en 1783, rénové en 1999, situé à proximité de la mairie et du palais de justice, il offre un kiosque à musique, un bassin, des aires de jeux pour les enfants et des enclos pour animaux. Il offre aussi un terrain de boules ainsi qu’une buvette. Il n’est pas rare de voir au printemps des lycéens et étudiants réviser leurs devoirs sur les larges pelouses qu’offre le parc des Promenades, qui est fermé la nuit. Différentes animations ont lieu régulièrement dans ce parc[150].

Le parc Gustave-Courbet (2 ha), situé en face de l’hôpital d’Alençon, offre un vaste lieu de promenade le long de la Sarthe, ainsi que des aires de jeux avec une balançoire et un toboggan pour les enfants. Il permet, aussi, de rejoindre, en passant sous l’avenue de Koutiala, l’arboretum d’Alençon et la commune de Saint-Germain-du-Corbéis.

L’arboretum Koutiala (5 ha), situé à la limite de Saint-Germain-du-Corbéis, sur l’avenue de Koutiala propose sur 4 hectares un lieu de pique-nique, de promenades et on peut admirer plus de 70 variétés différentes d’arbres et plus de 40 chênes.

Le parc urbain de Perseigne (5 ha) ou petit bois offre un lieu de promenade et de détente pour les habitants de Perseigne. Ce parc est actuellement en rénovation. Un peu plus loin, à la limite du département de la Sarthe, se trouvent les jardins familiaux.

Le parc de la Pyramide appelé aussi champ de foire (place Charles-de-Gaulle), coincé entre l’avenue de Basingstoke (anciennement route de Sées) et l’avenue de Quakenbrück (anciennement route de Paris), offre un espace important pour jouer aux boules ainsi que des jeux pour les enfants.

Le parc de Cerisé, rue d’Argentan, dans le quartier de Lancrel, offre un lieu de repos.

Le parc de la Préfecture[151].

La commune est une ville fleurie (trois fleurs) au concours des villes et villages fleuris[152].

Patrimoine industriel

Les dossiers du patrimoine industriel de l'Orne pour Alençon : deux moulins à farine[153] - [154] sur la Sarthe, des usines de bonneterie[155] - [156], teinturerie[157] - [158], céramique[159], une tannerie[160], trois imprimeries[161] - [162] - [163] - [164], la scierie Prout-France Confort[165] - [166] - [167] et une usine liées au travail du bois[168].

Patrimoine culturel

Archives municipales

Situées dans la cour carrée avec le musée de la dentelle et la médiathèque Aveline, les archives municipales mettent régulièrement le patrimoine local en exposition dans leurs locaux.

Elles organisent des rencontres intergénérationnelles et proposent des ateliers découverte des archives et de l'histoire pour les classes de la ville et de la communauté urbaine.

Musées

Le musée des beaux-arts et de la dentelle d’Alençon, contigu à la bibliothèque, se consacre, en plus de la dentelle, aux écoles de peinture française, italienne et nordique du IVe au début du XXe siècle et aux arts du Cambodge. Des expositions temporaires, notamment sur de célèbres couturiers, y sont organisées régulièrement.

La maison natale de sainte Thérèse, située 50 rue Saint-Blaise, a été rouverte le après d’importants travaux d’accessibilité et de scénographie. Elle comporte un hall d’accueil, une galerie exposant des objets personnels de la famille Martin, un auditorium avec présentation de film, et les différentes pièces meublées de la maison : salon, chambres, cuisine.

Le musée du piano, au 9, rue de l'École-Normale, est ouvert depuis l'été 2014[169].

Espace Internet

La Rotonde, située rue des Filles-Saint-Clair, qui était autrefois l’hôtel de Bouville offre au rez-de-chaussée un espace Internet gratuit ouvert du lundi au samedi. Dans les étages, se trouvent des services de la mairie.

La médiathèque Aveline et la médiathèque de Perseigne offrent un espace Internet du mardi au samedi et la médiathèque Aveline propose aussi une connexion en Wi-Fi gratuite dans ses espaces.

Réseau des médiathèques et bibliothèques