Traité de Saint-Clair-sur-Epte

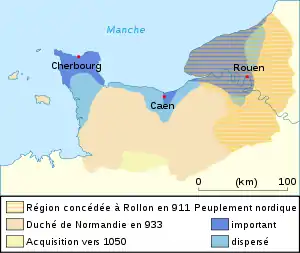

Le traité de Saint-Clair-sur-Epte est conclu à l'automne de l'année 911[1] entre le roi des Francs Charles III le Simple et Rollon, un chef viking. Il permet l’établissement des Normands en Neustrie, à l'exception des diocèses de Coutances et d'Avranches[2], à condition qu’ils protègent le royaume de Charles III de toute nouvelle invasion des « hommes du Nord ».

| Type de traité | Traité d'alliance |

|---|---|

| Langue | Latin |

| Signé |

Automne 911 Saint-Clair-sur-Epte |

|---|---|

| Expiration | - |

| Parties | | |

|---|---|---|

| Ratifieurs | Charles III le Simple | Rollon et l’archevêque de Rouen |

Contexte

Depuis le règne de Charlemagne, les abbayes de la chrétienté font l'objet de raids vikings. La mise en place de commandements militaires (notamment la marche de Neustrie) et l’établissement de ponts fortifiés (comme à Pont-de-l'Arche sur la Seine) par les rois carolingiens n’arrêtent pas ces expéditions.

Vers 910-911, un chef scandinave du nom de Rollon entreprend une expédition à travers la marche de Neustrie mais il est battu sous les murs de Chartres par une coalition d’aristocrates francs. C’est le moment que choisit Charles le Simple pour négocier par l’intermédiaire de l’archevêque de Rouen, qui deviendra lui-même ainsi que ses successeurs après la signature du traité de Saint-Clair-sur-Epte, primat de Normandie. Une négociation d’autant plus urgente que le roi voudrait mettre la main sur le royaume de Lotharingie sans être menacé par les Vikings.

Clauses du traité

Nous n’avons pas le texte du traité mais un historiographe du début du XIe siècle, Dudon de Saint-Quentin, en explique son contenu. Quelques doutes subsistent toutefois sur la véracité totale de son récit. Les clauses sont les suivantes :

- Charles III concède à Rollon, en présence de l’archevêque de Rouen la région comprise entre « l’Epte et la mer ». Les historiens ne sont pas d’accord sur l’exacte étendue de la concession. En majorité, ils considèrent que la donation concernait le diocèse métropolitain de Rouen. Ce qui correspond aux limites de l'ancienne Haute-Normandie, augmentées du pays d'Auge. Pierre Bauduin émet l’hypothèse d’une concession encore plus réduite. Ce n’est pas la première fois qu’un roi cède une partie de son territoire aux Vikings pour avoir la paix. À la fin du IXe siècle, l’Angleterre du roi anglo-saxon Alfred le Grand avait ainsi accueilli plusieurs États scandinaves constituant ainsi le Danelaw.

- Rollon accepte de recevoir le baptême en la cathédrale de Rouen.

- Il doit assurer la protection du royaume, notamment en servant de médiateur entre les Francs et les armées vikings qui seraient tentées de remonter la Seine. Le chef normand prête hommage au roi. Sur ce dernier point, Dudon de Saint-Quentin, prompt à flatter les Normands, raconte l’anecdote suivante : Rollon refusant de s’agenouiller devant le roi en signe d'hommage, afin de lui baiser le pied, un compromis est alors trouvé. Un des proches de Rollon doit effectuer le geste à sa place. Mais le Normand, sans s’agenouiller, lève si haut le pied du roi que ce dernier perd l’équilibre et tombe à la renverse.

- Profitant de ce que Rollon réclamait plus de terres que le traité initial lui conférait, le roi des Francs en profita pour transmettre au normand sa prétendue suzeraineté sur le royaume de Bretagne[3].

La réalité du traité est corroborée par un diplôme de Charles III le Simple daté du [4] dans lequel le roi exclut d'une donation les biens qui se trouvent « dans la partie que nous avons concédée aux Normands de la Seine, c’est-à-dire à Rollon et à ses compagnons, pour la protection du royaume » (« praeter partem ipsius abbatiȩ quam annuimus Normannis Sequanensibus, videlicet Rolloni suisque comitibus,pro tutela regni. »[5]).

Conséquences

L’acte est primordial puisqu’il donne naissance au futur duché de Normandie. Rollon, puis son fils Guillaume Longue-Épée, s’attacheront à étendre la concession originale, notamment à l’ouest (la future Basse-Normandie) aux dépens du roi des Francs et des rois puis ducs de Bretagne, et dans le but de faire correspondre les limites traditionnelles de l'archidiocèse de Rouen avec celle du futur duché, ainsi que d'intégrer les établissements vikings du Cotentin.

Rollon respectera les clauses du traité et se gardera d’envahir les terres du royaume. Après l’emprisonnement de Charles le Simple, il lancera toutefois des raids en Picardie.

Notes et références

- D'après D. C. Douglas, « Rollo of Normandy », The English Historical Review, vol. 57, no 228, , p. 417-436.

- Michel Hébert et André Gervaise, Châteaux et manoirs de la Manche, Condé-sur-Noireau, Éditions Charles Corlet, , 176 p. (ISBN 978-2-84706-143-7), p. 18.

- (en) Dudon de Saint-Quentin, Gesta Normannorum, xie siècle (sourcebooks.fordham.edu), Chapitre XII

- Baudot 1983, p. 7.

- Archives Nationales, « Diplôme de Charles III le Simple, roi des Francs, daté du 14 mars 918 »

Voir aussi

Bibliographie

- Pierre Bauduin, « Des raids scandinaves à l’établissement de la principauté de Rouen », dans Élisabeth Deniaux, Claude Lorren, Pierre Bauduin et Thomas Jarry, La Normandie avant les Normands, de la conquête romaine à l’arrivée des Vikings, Rennes, Ouest-France, , 448 p. (ISBN 978-2737311178).

- [Baudot 1983] Marcel Baudot, « L’abbaye de la Croix-Saint-Ouen à l’époque carolingienne, d’après le témoignage d’un diplôme de Carloman II », Bibliothèque de l’École des chartes, t. 141, 1re livraison, , p. 5-21 (DOI 10.3406/bec.1983.450289, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Charles Homer Haskins, The Normands In European History, Boston, New York, Houghton Mifflin, , 258 p. (OCLC 803718243).

- [Lenègre 2011] Florent Lenègre, « , le traité de Saint-Clair-sur-Epte », Fenêtre sur tour : lettre d’information de la direction des Archives départementales de Seine-Maritime, no 5, , p. 3-4 (lire en ligne, consulté le ).

- François Neveux, L’aventure des Normands (VIIIe – XIIIe siècle), Paris, Librairie académique Perrin, , 306 p. (ISBN 2-286-02004-3)

- François Neveux, La Normandie des ducs aux rois, Xe – XIIe siècle, Rennes, Ouest-France, , 611 p. (ISBN 2-7373-0985-9, présentation en ligne).

- François Neveux, « Traité de Saint-Clair-sur-Epte », Archives de France, Actions culturelle et pédagogique, Célébrations nationales, Recueil 2011, Institutions et vie politique.

- Jean Renaud, Les Vikings et la Normandie, Éditions Ouest-France Université, Rennes, 1989, 223 p. (ISBN 2-7373-0258-7)

- Jean Renaud, « La Normandie des Vikings », OREP, 2006, 107 p., (ISBN 978-2915762068).

- Laurent Vissière, « Comment un Viking a créé la Normandie », Historia, no 774, , p. 46-51.

- Olivier Petit, Rouen Tome 1 : De Rotomagus à Rollon, Éditions Petit à Petit, 2015

- Jean-François Miniac, Andrea Rossetto, Vikings, Rois des Mers, couleur de Alessandra Baccaglini, dossier pédagogique d'Elisabeth Ridel, OREP, (ISBN 978-2-8151-0520-0). Album BD traitant essentiellement de l'Age des Vikings en Normandie.