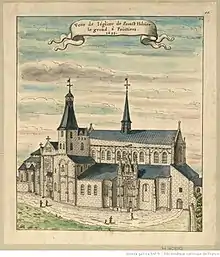

Église Saint-Hilaire le Grand

L’église Saint-Hilaire le Grand est une ancienne basilique et collégiale devenue aujourd'hui église paroissiale située à Poitiers.

| Église Saint-Hilaire le Grand de Poitiers | |

| |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | catholique romain |

| Dédicataire | Saint Hilaire |

| Rattachement | Diocèse de Poitiers |

| Début de la construction | Xe siècle |

| Fin des travaux | XIXe siècle (reconstruction de la nef) |

| Style dominant | Roman |

| Protection | |

| Site web | Paroisse de La Trinité de Poitiers |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Nouvelle-Aquitaine |

| Département | Vienne |

| Ville | Poitiers |

| Coordonnées | 46° 34′ 38,9″ nord, 0° 19′ 56,9″ est |

Historique

Ses origines

Saint Hilaire, originaire de Poitiers, est devenu évêque au milieu du IVe siècle. Il a été le grand défenseur en Gaule de la foi chrétienne orthodoxe qui s'opposait alors à l'arianisme triomphant. Il avait fait construire pour sa sépulture, hors les murs, dans le cimetière sud de la ville, une chapelle dédiée aux saints Jean et Paul, martyrs romains morts en 362. Il y fut enterré entre son épouse et sa fille, sainte Abre.

Des fouilles conduites par l'INRAP en 2007 et 2008 sur un terrain proche de l'actuelle église Saint-Hilaire le Grand ont mis au jour une nécropole paléochrétienne. Ce serait donc autour de la tombe de Saint Hilaire que s'est développé un complexe funéraire et religieux à partir du IVe siècle, comprenant une basilique, des édifices annexes et un cimetière. En 412, le site est détruit par les Vandales et en 453 par les Huns.

Une nouvelle basilique est construite. Mais les dimensions et l'emplacement ne sont pas connus même si son existence est attestée. En effet, le poète Venance Fortunat (530-609) raconte que vers 507, une lumière provenant de la basilique aurait averti Clovis d'aller combattre les troupes du roi wisigoth de confession arienne, Alaric. La rencontre eut lieu à Vouillé, bataille au cours de laquelle Alaric trouva la mort. De même, dans "Histoire ecclésiastique des Francs" , l'évêque Grégoire de Tours (538-594) raconte vers 575, la vision d'une boule de feu venant de la basilique avant la bataille de Vouillé. Par ailleurs, des fragments de mosaïques ont été trouvés en 1856 au cours de fouilles sous la nef de l'église actuelle.

Dès le VIIIe siècle, l'ensemble basilical devient une collégiale. Durant cette période, le site est dévasté, d'abord par les musulmans conduits par Abdiraman en 732, puis en 863 et en 865 par les Vikings. Par crainte de nouvelles incursions, les moines emportent les ossements de Saint Hilaire en sécurité au Puy-en-Velay.

En 935, les comtes de Poitou deviennent abbés laïcs de la basilique. Le titre est transmis en 1204 aux rois de France.

La décision de sa fortification est prise en 939[1].

Les années glorieuses du Moyen Âge

Au XIe siècle débute la construction de l'édifice actuel (dédicace le [2]). Vers 1022-1028, l'évêque de Chartres, Fulbert, serait devenu le chef des chanoines de Saint-Hilaire. C'est Fulbert qui aurait construit une grande cathédrale dans sa ville de Chartres, détruite par un incendie en 1195. Il serait donc le commanditaire de ces travaux.

La construction commença par le clocher-porche puis le transept probablement non voûté et se poursuivit par la nef sans les voûtes et les collatéraux. Elle se termine par le chevet et le déambulatoire. L'inauguration de l'église se fit en présence de treize archevêques et évêques, de la comtesse Agnès de Bourgogne, troisième épouse du comte Guillaume V le Grand (c. 959-1030), qui participa largement au financement des travaux, et de son fils Guillaume VII Aigret, comte de Poitou et duc d'Aquitaine († 1058).

Vers 1060-1070, la charpente couvrant la nef est selon le texte des Miracles de Saint Hilaire écrit vers 1115-1130, remplacée par une voûte en pierre pour éviter les incendies. Pour porter le poids de cette voûte, les architectes ont dû construire des piliers intermédiaires pour réduire la largeur de la nef central. De plus, des arcs furent édifiés entre les piliers et les murs pour consolider l'ensemble.

En 1074, le pape Grégoire VII plaça l'abbaye sous la protection du Saint-Siège et une charte en 1078 limita le nombre de chanoines de la basilique à soixante.

C'est dans l'église qu'en , Richard Cœur de Lion reçut des mains de l'évêque local et de l'archevêque de Bordeaux les insignes du pouvoir ducal[3].

Le portail flamboyant fut construit en 1474. Puis, la protection royale pour cette église fut de nouveau confirmée par lettres patentes de Louis XI en [4].

Les années sombres

L'église va souffrir des guerres de Religion. En 1562, l'église est pillée par les Protestants et subit d'importants dommages, notamment le clocher. Celui-ci s'écroula quelques années plus tard, en 1590. Il est restauré à l'identique en 1592.

Pendant la période révolutionnaire, en 1793, l'église est de nouveau vandalisée. Elle sert ensuite à loger les chevaux. En 1799, devenue bien national, elle est vendue au citoyen Roy, dit Cassandre. Ce dernier n'ayant pas payé la somme demandée, l'État récupère le bâtiment en 1800. Il ne subsiste plus à cette époque que le chœur, le transept, le clocher-porche et une partie de la dernière travée de la nef sans sa voûte sur les cinq travées initiales.

En 1808, l'édifice est restitué au culte mais c'est une masure. Des premiers travaux sont réalisés : les charpentes manquantes sont remplacées par une épaisse couche de terre sur les voûtes des absides et des collatéraux sur lesquelles sont posées des tuiles. Puis une voûte en brique est construite en 1810 sur l'unique travée restante. Une façade provisoire est aménagée en réutilisant les restes du portail gothique du XVe siècle.

La restauration du bâtiment au XIXe siècle

En 1840, Prosper Mérimée, inspecteur général des Monuments Historiques, passe à Poitiers. À propos de Saint-Hilaire le Grand, il écrit à Ludovic Vitet, président de la Commission des Monuments Historiques, dans une lettre datée du : « ... mettez l'astérisque la plus grosse à Saint-Hilaire, prieuré de Saint-Hilaire de Poitiers qui est un chef d’œuvre. Je l'ai trouvé en assez bon état, sauf l'abside qui aurait besoin de quelques pièces à son parement et à ses contreforts. Je ne vous parle pas de tout ce qu'il y aurait à faire pour en compléter la restauration. Ses magnifiques sculptures ont été fort altérées par cette espèce de carie de la pierre dont je vous parlais dans une de mes dernières lettres : mais il reste encore assez pour qu'il fût possible de tout remettre en état. Avec de l'argent et un architecte zélé qui surveillerait les maçons du pays, il serait très facile de compléter les magnifiques archivoltes de la façade dont tous les claveaux sont sculptés d'une façon informe. Saint-Hilaire appartient encore à ce style byzantin élancé si commun dans le Poitou qui réunit la grâce de l'architecture gothique à la richesse et à la vanité de l'ornementation de la période précédente. »

En 1847, l'église est classée Monument Historique.

Les travaux de restauration se poursuivirent avec la reconstruction des toitures et des absidioles. L'architecte Charles Joly-Lanterme commença une restauration ou plutôt une reconstruction complète de l'édifice à partir de 1855. Il s'attaqua d'abord au chevet pour lui rendre son élévation primitive en rétablissant la confession qui avait été transformée en 1762. Le caveau funéraire est remis au jour et l'appareil roman de l'arceau est rendu apparent. La rosace du croisillon nord, percée en 1570, est bouchée en 1858. Le portail gothique du côté nord de l'église est supprimé la même année.

De 1869 à 1875, les travaux vont se poursuivre pour aboutir à l'édifice actuel : début de la construction de la façade qui ne sera terminée qu'en 1884, reconstruction des deux premières travées de la nef et édification des coupoles reprenant le dessin de la coupole de la croisée du transept. La nef du XIXe siècle a, par rapport à la nef romane, perdu deux travées pour permettre l'aménagement de la rue.

En 1881, la tribune est réalisée. En 1882, les mosaïques du chœur sont posées, tandis que le maître-autel et les grilles ne le seront qu'en 1885.

En 1949, l'étage inférieur du clocher est rouvert.

Le , la mairie de Poitiers délivre un permis de construire pour autoriser la construction d'un immeuble de 33 appartements sur l'ancien réfectoire du XIIIe siècle ainsi qu'un parking souterrain entre l'église et le cellier-réfectoire, là où se trouvait une nécropole antique et un cimetière en usage jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Après des protestations, le projet est modifié et un nouveau permis de construire donné le avec suppression de certains logements en retour d'aile et du parking souterrain, qui est alors construit en surface entre l’église et le réfectoire. Pour les observateurs du patrimoine, ce projet est « scandaleux » et « a définitivement ruiné les abords de Saint-Hilaire »[5].

Description

L'extérieur

L'église actuelle est une construction romane du XIe siècle. Elle est du XIIe siècle pour le chœur, le transept, la première travée de la nef et le clocher du côté nord. À partir de la deuxième travée orientale de la nef, la construction est différente. Elle correspond en effet aux reconstructions du XIXe siècle. Pour se représenter l'église dans sa grandeur d'origine, il faut lui rajouter une travée et demi vers l'ouest.

Le long du flanc sud de l'église, un enfeu roman est accompagné d'inscriptions latines

Le clocher est situé au-dessus du bras nord du transept. Sa base est un carré parfait de 11,60 m de côté. Le clocher comptait jadis une porte vers l'intérieur du sanctuaire.

La façade occidentale est néo-romane. Elle a été construite de 1869 à 1884.

Le chevet est remarquable par sa succession de niveaux : le niveau des quatre chapelles rayonnantes et des deux chapelles du transept, le niveau du déambulatoire, le niveau du cul-de-four de l'abside et le niveau du carré du transept. Le regard s'élève comme l'âme, de degré en degré pour atteindre le ciel.

L'intérieur

La collégiale Saint-Hilaire s'écarte du schéma classique de l'école poitevine et accuse l'influence de différents foyers artistiques. L'alternance de piliers et de colonnes s'inspire des édifices normands. Les absidioles, au nombre de quatre, sont un emprunt au roman auvergnat.

L'édifice qui appartenait à une importante communauté de chanoines et bénéficiait de puissantes protections est un bâtiment aux vastes proportions conçu pour accueillir les fidèles et les pèlerins venus se recueillir sur les reliques.

La nef

_%C3%89glise_Saint-Hilaire-le-Grand_02.JPG.webp)

Toute la voûte de la nef et une grande partie des murs de cette nef ont été détruites au moment de la Révolution.

À l’origine, la nef était couverte d’une charpente. Puis on décida de la voûter, et, pour réduire la largeur de la portée, on jeta deux rangées de supports, qui déterminèrent les deux couloirs latéraux qui existent avant les autres nefs latérales proprement dites. Lorsqu’on décida, dans la seconde moitié du XIXe siècle de reconstruire la nef détruite à la Révolution, on pensa que la voûte avait consisté en une file de coupoles. D’après le témoignage d’un voyageur, Claude Perrault, l’architecte de la colonnade du Louvre, en 1669, on sait aujourd’hui que la nef était à l’origine couverte en berceau avec doubleaux.

Pour permettre l’établissement d’une rue, la nef fut diminuée, à l’ouest, d’une travée et demie.

Aujourd'hui, la largeur totale de la nef avec ses collatéraux est de 34 m. La largeur du vaisseau central est de 15,55 m. Sa longueur est de 59 m à l'intérieur.

L'église Saint-Hilaire a la particularité, unique en France, d'avoir une nef encadrée par trois collatéraux, qui de chaque côté longent le vaisseau central, donnant ainsi un ensemble de 7 nefs d'allure majestueuse.

L'élévation de la nef est sur deux niveaux.

Les piliers de la nef comportaient la suite peinte des 20 premiers évêques de Poitiers, rappel de la fonction funéraire de la collégiale Saint-Hilaire jusqu'au XIIe siècle.

Dans l'angle du croisillon nord et de la nef, la base du clocher roman forme une salle carrée datée du XIe siècle dont on remarque les beaux chapiteaux archaïques, notamment un chapiteau représentant des lions ramenant à la vie leurs petits. "La lionne...met au monde son petit mort-né...au troisième jour arrive le lion : il souffle sur le lionceau...et il ressuscite autant par son haleine que par sa voix". Ce chapiteau pourrait être un symbole de la Résurrection. Les voûtes sont extrêmement curieuses : les quatre travées soutenues par un énorme pilier central, sont surmontées chacune, en diagonale, de deux arcs rectangulaires en plein cintre qui se croisent à angle droit, l'un traversant l'autre.

La nef est séparée du transept par une galerie transversale aboutissant de part et d'autre aux escaliers qui montent au transept.

Le transept

Le transept a la particularité d'être surélevé de 2,30 m par rapport à la nef. Le transept - comme le chœur - recouvre la confession, c'est-à-dire le lieu où fut enterré Saint Hilaire.

Le transept est large de 7,50 m pour une longueur de 42 m.

Les chapiteaux de l'église datent du XIe siècle. Ils comptent parmi les plus anciens témoins de cette forme d'art en Poitou. À l'angle du transept et de la nef, côté nord, un chapiteau représente la mort de Saint Hilaire. Un autre chapiteau représente la fuite en Égypte.

Le chœur et le déambulatoire

Le chœur avec déambulatoire et chapelles rayonnantes trouve son origine dans les cryptes annulaires du début du Moyen Âge. Cette configuration obéissait à une contrainte pratique : assurer le service de la messe tout en permettant le flux des pèlerins et le culte des reliques qui se développe à cette époque.

Le chœur et le déambulatoire sont remarquables par l'équilibre des volumes. Comme pour le transept, le chœur et le déambulatoire sont, et pour les mêmes raisons, surélevés de 2,30 m par rapport au sol de la nef. Ce choix architectural devait faciliter les processions des pèlerins autour des reliques.

Le déambulatoire s'ouvre sur quatre chapelles rayonnantes ornées de peintures murales romanes du XIe siècle dont il reste d'importants fragments :

- Martyre de Saint Quentin au sud.

- La "charité" de Saint Martin au nord. C'est l’œuvre d'un atelier qui travailla ensuite à l'abbaye de Saint-Savin. À la sortie d'Amiens, Martin partage son manteau avec un pauvre. Il voit dans la nuit suivante le Christ revêtu de ce même manteau disant "martin, encore catéchumène m'a revêtu de son manteau"

- À la base de la voûte en cul-de-four de l'abside, des peintures illustrent l'Apocalypse :

- - notamment une représentation de la femme, de l'enfant et du dragon : " Un grand signe apparut dans le ciel : une femme vêtue de soleil, la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de douze étoiles..." (Ap 12,1)

- - notamment un cavalier avec un arc. C'est un des cavaliers de l'Apocalypse. "Je vis : c'était un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc." (Ap 6,2)

- - notamment l'ange qui remet des étoles : " Je vis sous l'autel les âmes (des martyrs)...Il leur fut donné à chacun une robe blanche." (Ap 6,9-11)

- - notamment Saint Michel combattant le dragon : "Il y eut un combat dans le ciel : Michel et ses anges combattirent le dragon...Mais le dragon n'eut pas le dessus" (Ap 12,7-8)

C'est l'une des toutes premières représentations dans la peinture murale de l'Apocalypse. La voûte en cul-de-four devait probablement représenter un Christ en gloire.

Le déambulatoire ne comporte pas de chapelle axiale. Le mur reliant les deux chapelles les plus près de l'axe de l'édifice est percé d'un vitrail. Il date du XIXe siècle et représente un Christ en majesté.

Le chœur est fermé par huit colonnes de 6 m de haut et alignées en un demi-cercle.

La crypte

La crypte, située en dessous du chœur, renferme une chasse du XVIIe siècle, contenant les reliques de Saint Hilaire.

Le mobilier

Un orgue fut installé en 1884 par Gaston Maille. Modifié par Louis Debierre en 1902, il a été restauré par Gérard Bancells en 2006. Il est classé monument historique pour sa partie instrumentale.

Dans une des chapelles, trois statues font référence à la légende du Miracle des clés (voir l'église Notre-Dame-la-Grande de Poitiers). Il s'agit d'une statue de la Vierge Marie, une autre de saint Hilaire et une troisième de sainte Radegonde.

Une statue de la Trinité du XVIe siècle représente Dieu le Père qui tient dans ses mains le Christ sur sa croix surmonté de la colombe symbolisant le Saint Esprit.

Au bas du dernier collatéral de droite, un couvercle en marbre blanc d'un sarcophage chrétien du IVe ou Ve siècle est orné de dauphin. La tradition en fait le tombeau de sainte Abre, la fille de saint Hilaire.

Plusieurs tableaux intéressants:

- Tableau de l'Adoration des Mages aux armes de Flandrine de Nassau, abbesse de l'abbaye Sainte-Croix date du XVIIe siècle.

- Tableau de la Trinité représente Dieu qui soutient son fils mort. C'est une peinture sur bois. Le tableau date du XVIe siècle. Il provient de l'abbaye de la Trinité.

- Tableau de l'Adoration des Mages peint par Étienne Cesi. Il date du début du XVIIe siècle.

Ses fonctions

Une collégiale

Très tôt, une communauté de clercs dirigée par un abbé assure le service de la chapelle qui devait prendre le nom de Saint-Hilaire-le-Grand. À partir du IXe siècle, cette communauté devient un chapitre de chanoines. L'église ne sera plus jusqu'à la fin du XVIIIe siècle que collégiale.

Depuis le Xe siècle, l'abbé du chapitre est le comte du Poitou. À partir du XIIIe siècle, alors que le Poitou est réuni à la couronne de France, cette fonction sera assurée dorénavant par les rois de France. Aussi le chapitre sera-t-il particulièrement protégé : Richard Cœur de Lion, Charles VIII, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV y ont été reçus comme "abbé".

Le chapitre de Saint-Hilaire a fourni 24 évêques. Il a toujours été un centre de culture. Brillante école capitulaire, la collégiale possédait une riche bibliothèque qui fut détruite au moment des guerres de Religion. Le premier livre imprimé à Poitiers, l'a été dans la maison d'un des chanoines en 1479.

Un lieu de pèlerinage

Le tombeau de Saint Hilaire fut dès l'origine le siège de miracles et reçut la visite de nombreux fidèles.

Étape sur le chemin de Compostelle depuis le XIIe siècle, l'église Saint-Hilaire le Grand est inscrite, au titre du bien, au Patrimoine mondial[6] de l'UNESCO depuis l'année 1998.

Notes et références

- Georges Duby, Histoire de la France urbaine, la ville médiévale, Seuil, (ISBN 2-02-005666-6)

- Aristide Mathieu Guilbert, Histoire des Villes de France, 1845

- Stéphane William Gondoin, « Richard Cœur de Lion : La jeunesse d'un prince rebelle », Patrimoine normand, no 119, octobre-novembre-décembre 2021, p. 51 (ISSN 1271-6006).

- Lettres patentes de Louis XI, Plessis-du-Parc-lèz-Tours, septembre 1481 (Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome XVIII, p.697 (lire en ligne).

- Didier Rykner, « Poitiers et son patrimoine (2) : le site de Saint-Hilaire dénaturé », La Tribune de l'art, 3 mai 2012. Lire en ligne

- Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France - UNESCO World Heritage Centre

Voir aussi

Bibliographie

- René Crozet, Poitou roman. Éditions du Zodiaque. Saint-Léger-Vauban. 1957

- Alain Erlande-Brandenburg, Histoire de l'architecture française (tome 1). Éditions du Patrimoine, Mengès, Paris. (ISBN 2856203671).1995.

- François Eygun, Art des pays d'ouest. Éditions Arthaud. 1965.

- Eugène Lefèvre-Pontalis, « Saint-Hilaire de Poitiers : Étude archéologique », Congrès archéologique de France, LXXe session : séances générales tenues à Poitiers en 1903, Paris/Caen, A. Picard / H. Delesques, vol. 70, , p. 361-405 (ISSN 0069-8881, lire en ligne)

- Raymond Oursel, Haut-Poitou (2e édition). Éditions du Zodiaque. Saint-Léger-Vauban. (ISBN 2736900014). 1984.

- Yves-Jean Riou, Peintures murales du Poitou. CPPPC. (ISBN 2905764090). 1993.

- Marie-Thérèse Camus, « La reconstruction de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers à l'époque romane », dans Cahiers de civilisation médiévale, 1982, volume 25, no 98, p. 101-120 Texte

- Marie-Thérèse Camus, « La reconstruction de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers à l'époque romane » (suite), dans Cahiers de civilisation médiévale, 1982, volume 25, no 99-100, p. 239-271 Texte

Article connexe

Liens Externes

- Église Saint-Hilaire-le-Grand à Poitiers - patrimoine-histoire.fr

- Église Saint-Hilaire-le-Grand, Paroisse de la Trinité

- Paroisse de La Trinité de Poitiers - Messe.info

- L'énigme de l'église Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers - Persée

- Monuments romans de la région Poitou-Charentes : Poitiers, l'église Saint-Hilaire le Grand

- Église Saint-Hilaire le Grand de Poitiers (Poitiers, 1049) | Structurae

- L'Église Saint-Hilaire-le-Grand et les orgues, Poitiers, France - musiqueorguequebec.ca

- Orgue de Poitiers, Église Saint-Hilaire-le-Grand - L'orgue dans la Région Aquitaine