Royaume de Provence

Le royaume de Provence ou royaume de Basse-Bourgogne ou de Bourgogne Cisjurane, est un État issu de la dislocation de l'Empire carolingien, qui a existé de 855 à 863, puis de 879 à 933. En ancien provençal, son nom était « Reialme de Proensa ».

Royaume de Basse-Bourgogne

| Capitale | Vienne |

|---|---|

| Langue(s) | Latin, Ancien occitan |

| Religion | catholicisme |

| 843 | Traité de Verdun : l'Empire carolingien est divisé entre les trois fils de Louis le Pieux : Charles II le Chauve (Francie occidentale, dont la Bourgogne franque), Lothaire Ier (Francie médiane, dont la Bourgogne impériale) et Louis II de Germanie (Francie orientale). |

|---|---|

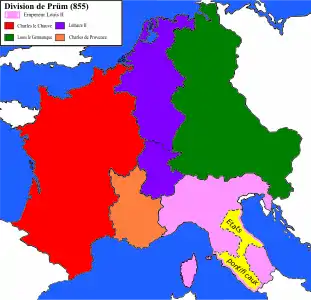

| 855 | Traité de Prüm : la Francie médiane est divisée entre les 3 fils de Lothaire Ier : Lothaire II de Lotharingie (Lotharingie, dont la Haute-Bourgogne : la Bourgogne transjurane), Charles de Provence (Basse-Bourgogne : Bourgogne cisjurane et Provence) et Louis II d'Italie (Italie). |

| 863 | Mort de Charles de Provence. Son royaume est partagé entre ses frères Lothaire II de Lotharingie (comtés de Lyon, de Vienne et Vivarais) et Louis II d'Italie (tout le reste de la Basse-Bourgogne). |

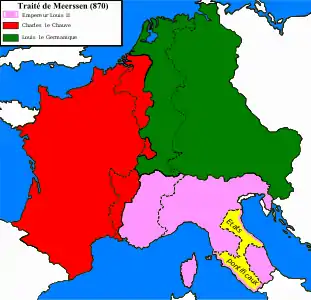

| 870 | Traité de Meerssen : Charles II le Chauve et Louis II le Germanique se partagent la Lotharingie de leur neveu Lothaire II. |

| 879 | Profitant de la crise de succession carolingienne, le bivinide Boson parvient à se faire élire roi de Provence par le concile de Mantaille. |

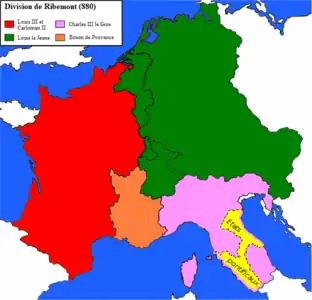

| 880 | Traité de Ribemont : pour lutter plus efficacement contre Boson de Provence, Louis III de France et Carloman II (rois de Francie occidentale) accordent la totalité de la Lotharingie à Louis III de Germanie contre sa neutralité dans le conflit. |

| 905 | Pour récupérer le trône d'Italie, Bérenger Ier de Frioul fait crever les yeux de Louis III de Provence. La régence est assurée par son cousin Hugues, comte d'Arles. |

| 933 | Hugues d'Arles « cède » le royaume à Rodolphe II de Bourgogne pour le trône d'Italie. Union du Royaume de Basse-Bourgogne (cisjurane et Provence) avec le Royaume de Haute-Bourgogne (transjurane). |

| 855-863 | Charles de Provence |

|---|---|

| 863-875 | Louis II d'Italie |

| 875-877 | Charles II le Chauve |

| 877-879 | Louis II le Bègue |

| 879-887 | Boson de Provence |

| 887-928 | Louis III l'Aveugle |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Royaume d'Arles, le « Royaume des Deux-Bourgognes » :

Royaume d'Arles, le « Royaume des Deux-Bourgognes » :

- Royaume de Haute-Bourgogne (transjurane)

- Royaume de Basse-Bourgogne (cisjurane et Provence)

Il est issu de la partition en 855 de la Francie médiane, elle-même issue de la partition de l'Empire carolingien établie au traité de Verdun (843). En 855, par le traité de Prüm, Lothaire Ier partage la Francie médiane entre ses trois fils : le royaume de Provence, dévolu à son fils Charles, s'étend du Lyonnais à la mer Méditerranée.

Après une période de réunification impériale sous Charles le Chauve, le royaume de Provence réapparaît en 879.

Vers 933, Rodolphe II, roi de Haute-Bourgogne, rassemble son royaume et le royaume de Provence dans le « royaume des Deux-Bourgognes » ou « royaume d'Arles », intégré au Saint-Empire romain germanique à partir de 1032.

Historique

Le premier royaume de Provence (855-863)

Le traité de Verdun de 843 déchire à jamais l'unité du vieil empire de Charlemagne. La « mutilation » que le traité fait subir à la Bourgogne, donne naissance, à l’ouest de la Saône, à une Bourgogne franque rattachée à la Francie occidentale, et à l’est de cette même rivière, à une Bourgogne impériale, lot de l’empereur Lothaire Ier, rattachée à la Francie médiane. À la mort de l'empereur en 855, la Francie médiane est partagée entre ses trois fils lors du traité de Prüm.

Le benjamin, Charles de Provence, acquiert la Provence et la Bourgogne cisjurane où il se fait couronner roi de Provence.

- La Bourgogne cisjurane comprenait le Lyonnais (dont le Forez, la Bresse, le Bugey sauf Belley, ces territoires étant situés sur la rive droite du Rhône, comme d'ailleurs le vieux Lyon ; la frontière nord du domaine de Charles correspond en gros à la limite entre les actuels départements d'Ain et du Jura, plus St-Amour et la terre de St-Oyend/St-Claude — qui relevaient du diocèse de Lyon — et moins Gex et le Valromey qui relevaient du diocèse de Genève), le Viennois et le Dauphiné (dont le Grésivaudan), la Savoie propre (avec le Bourget sud) et la Maurienne (dans l'actuel département de Savoie) jusqu'au Briançonnais (Lyonnais et Viennois formaient le duché de Lyon).

- Plus au sud, Charles avait la Bourgogne rhodanienne : à l'ouest du Rhône (rive droite) le Vivarais et l'Uzège/Uzégeois ; à l'est du Rhône (rive gauche) la Bourgogne provençale, alias le Valentinois et le Diois (encore que ces deux diocèses relevassent de la province ecclésiastique de Vienne, comme Viviers, Maurienne, Tarentaise, Grenoble, et qu'on puisse à ce titre les raccrocher à la Cisjurane),

- Il possédait enfin la Provence proprement dite jusqu'à la Méditerranée.

- Il reçut encore de son frère Lothaire II Belley et la Tarentaise (avec Aoste ?) en 858.

À la mort de Charles de Provence en 863, le royaume est partagé entre ses frères survivants : Lothaire II, roi de Lotharingie († 869), récupère les comtés de Lyon, Vienne, Sermorens et Maurienne, Valence, Vivarais et pays d'Uzès, tandis que les Grésivaudan/Grenoble, Belley, Savoie propre, Tarentaise et Diois, plus la Provence proprement dite (c'est-à-dire les provinces ecclésiastiques d'Arles, d'Aix et d'Embrun), passent quant à eux sous l'autorité directe de son frère aîné Louis II le Jeune, empereur d'Occident et roi d'Italie († 875 ; en 869, il avait hérité des parts échues à Lothaire II en 863). Finalement Charles le Chauve († 877), oncle des précédents, à la fois roi de France, de Lotharingie et d'Italie, récupère le tout à leur mort, puis son fils Louis le Bègue († 879) après lui.

Durant les années suivantes, les royaumes carolingiens sont ravagés au nord par les Normands, et au sud par les Sarrasins, rendant difficile l'administration des territoires. La mort de Louis II le Bègue en avril 879, conduit à une nouvelle crise de succession.

Le second royaume de Provence (879-933)

À la mort de Louis le Bègue, une assemblée de notables et de prélats réunis à Mantaille élut comme roi le le beau-frère de Charles II le Chauve et le gendre de Louis II d'Italie, Boson, comte d'Autun, de Chalon-sur-Saône, de Mâcon, de Lyon et de Bourges, exerçant les fonctions ducales dans le Lyonnais et le Viennois, en Provence et en Italie. Le couronnement du bivinide Boson fut à l'origine du royaume de Provence. S'il reçoit le titre royal, Boson ne prend toutefois pas la qualité de roi de Bourgogne (cisjurane). Son « royaume de Provence », appelé aussi « royaume d’Arles ou de Vienne », s’étend depuis les rives du Doubs au nord (l'archevêque de Besançon était électeur à Mantaille) jusqu’aux rives de la Méditerranée au sud, et déborde sur l’Helvétie (l'évêque de Lausanne était à Mantaille, mais pas l'évêque de Genève) et l'Italie (la Provence était échue à l'Italie depuis 863, comme on l'a vu plus haut ; et Suse dépendait du diocèse de Maurienne alors qu'Aoste relevait de l'archidiocèse de Tarentaise).

- Sous sa couronne se trouvent réunis en théorie une partie de la Bourgogne (Chalon, Mâcon, Autun, Dijon et l'Oscheret), la Comté (l'archevêque de Besançon était à Mantaille), le Bugey, la Bresse, le Forez et le Lyonnais, le Viennois et le Dauphiné, Valence et Die, sans doute Belley (même si son évêque n'était pas à Mantaille), la Savoie propre, la Maurienne et la Tarentaise, la Provence et même une partie du Languedoc (rive droite du Rhône avec le Vivarais et l'Uzégeois). Son royaume semble donc reprendre celui de Charles de Provence, augmenté, au nord, de la Bourgogne saônoise et de l'Outre-Saône (la Franche-Comté). Boson prend Vienne pour capitale et se dote d’une chancellerie dirigée par Adalgaire, l’abbé de Flavigny[1].

En , pour lutter plus efficacement contre Boson de Provence qu'ils considèrent comme un séditieux, un usurpateur, les fils de Louis le Bègue, Louis III de France et son frère Carloman II, accordent, par la signature du traité de Ribemont, la totalité de la Lotharingie à leur grand-cousin Louis III le Jeune de Germanie contre sa neutralité dans le conflit ; et en à Gondreville, ils s'accordent avec le frère benjamin de Louis III de Germanie, Charles le Gros, roi d'Alémanie et bientôt empereur. La même année la coalition carolingienne formée contre Boson remporte une victoire à la bataille d'Attigny mais échoue à prendre Vienne. Cependant, dès (prise et destruction de Vienne), Boson semble avoir perdu tout pouvoir réel et tout territoire effectif (il est supposé avoir résisté et s'être maintenu en Provence, mais ce n'est pas assuré). Les terres cisjuranes (duché de Lyon) et ouest-rhodaniennes sont en fait repassées sous la souveraineté française ; l'empereur Charles le Gros, aussi roi de France, d'Italie, d'Alémanie et de Germanie, frère de Louis III de Germanie, neveu de Charles le Chauve et cousin germain de Louis II d'Italie, les a dans son obédience, avec la Provence, dans la deuxième moitié des années 880.

En 887, à la mort de Boson, son fils Louis III l'Aveugle (petit-fils maternel de l'empereur Louis II d'Italie) lui succède en théorie, dans un royaume rétréci (Provence, grand Lyonnais et Viennois — le duché de Lyon ou Cisjurane — Valence, Die, Grenoble, Savoie propre, Belley et Maurienne, Vivarais et Uzégeois ; mais pas les pays saônois et comtois ni semble-t-il la Tarentaise). À l'entrevue de Kirchen (, accompagné de sa mère Ermengarde), il bénéficie du soutien de Charles le Gros, qui l'aurait adopté. En tout cas, il est reconnu « roi de Provence » à Valence en 890 sous la tutelle de sa mère Ermengarde ; il réunit pour une courte période les titres d'empereur (901) et de roi d'Italie (900). Mais son compétiteur Bérenger, duc de Frioul et cousin germain de Louis II d'Italie, lui fait crever les yeux en 905[Note 1]. Louis III l'Aveugle, infirme, délègue son autorité au Bosonide Hugues d'Arles, comte d'Arles et marquis-duc de Provence, régent de fait du royaume provençal jusqu'à l'année 926, date à laquelle Hugues occupe le trône d'Italie. Vers 928/930 éclate une crise successorale autour du royaume du souverain infirme décédé.

En 928, à la mort de Louis l'Aveugle, la souveraineté sur le royaume de Provence fut très incertaine[2] : le trône de Provence resta vacant, son fils Charles-Constantin († 962) ne put reprendre le titre royal, ni non plus le puissant comte, puis marquis, puis duc de Provence Hugues d'Arles, ancien comte d'Arles et de Vienne, petit-fils maternel de Lothaire II et deux fois cousin issu de germain de Louis l'Aveugle ; Hugues continuait pourtant d'exercer le pouvoir essentiel en Provence où il ne cessait d'intervenir, y possédant de grandes richesses et mourant à Arles en 947. Les négociations entamées dans le courant de l'année 928 entre Raoul de France (fils du duc de Bourgogne Richard le Justicier — un Bosonide/Bivinide lui aussi, frère cadet du roi Boson qu'il combattit cependant aux côtés des rois de France Louis et Carloman en 880-882 — et donc neveu du roi Boson et cousin germain de feu Louis l'Aveugle) et Hugues d'Arles (qui tentait alors d'évincer Charles-Constantin), placèrent peut-être Hugues et la Provence dans l'allégeance française mais restèrent sans effet durable : certes Hugues cède le comté de Vienne à un allié de Raoul, Eudes de Vermandois, et la nièce d'Hugues, Berthe, épouse le frère benjamin de Raoul, autre Boson (d'où la succession d'Arles en 931) ; mais dès 931 Eudes et son père Herbert de Vermandois se brouillent avec le roi Raoul, Eudes perd alors le comté de Vienne, le comte Boson meurt probablement dès 935, Raoul s'allie à Charles-Constantin vers 931, et le roi Hugues enfin, vers la même année, se tourne vers son arrière-cousin Rodolphe II de Bourgogne transjurane.

En effet, au cours d'une vingtaine d'années entre 928 (mort de Louis l'Aveugle) et 947 (mort d'Hugues d'Arles), une nouvelle dynastie, les Welfs Rodolphiens, va peu à peu accéder au royaume cisjuran-provençal. Vers 931, un accord entre les deux anciens compétiteurs pour la couronne d'Italie, Hugues d'Arles et le roi de Bourgogne transjurane Rodolphe II Welf († 937 ; petit-fils maternel du roi Boson et neveu de Louis l'Aveugle ; roi de Transjurane depuis 912, il régnait sur le sud de l'Alsace : Bâle et l'Ajoie-Montbéliard, l'Helvétie, mais aussi sur l'Outre-Saône, future Franche-Comté ou Comté de Bourgogne, et semble-t-il la Tarentaise dont dépendait Aoste ; époux de Berthe de Souabe, il avait eu des prétentions sur le Brisgau et la Souabe — il en obtint, dans le sud alémanique, l'Argovie — et fut aussi roi d'Italie en 922-926 juste avant Hugues d'Arles), semble transférer les droits d'Hugues sur la Provence à Rodolphe, et cet accord aurait été confirmé en 933. Le roi Rodolphe de Transjurane aurait donc obtenu d'Hugues d'Arles la cession de l'ancien royaume de Provence en échange de l'abandon de ses ambitions italiennes. L'historien René Poupardin cite Liutprand de Crémone[3] : « Quand le roi Hugues l’apprit, il lui envoya des députés, et donna à Rodolphe toute la terre qu’il avait tenue en Gaule avant de monter sur le trône, en même temps qu’il recevait de lui le serment qu’il ne rentrerait jamais en Italie ». Cette négociation, dont l'existence est discutée[4], aurait écarté définitivement Charles-Constantin de Vienne de la succession de son père ; pour l'éviter, le fils de Louis l'Aveugle était conduit à faire appel au roi des Francs Raoul. Que cette convention soit une fiction ou pas, qu'elle ait été ou non suivie d'effet immédiat, Rodolphe II puis son fils Conrad le Pacifique obtinrent définitivement de joindre à leurs États la couronne de Provence et de Bourgogne cisjurane grâce au soutien décisif des rois Henri l'Oiseleur puis Otton Ier de Germanie, en 935 et 942. Les nouveaux maîtres de la Cisjurane et de la Provence sont donc sous la coupe des souverains germaniques, puissants protecteurs.

Auparavant, malgré l'intervention de Raoul de France († 936, ancien duc de Bourgogne, fils du Justicier, neveu du roi Boson, cousin germain de Louis l'Aveugle et de Rodolphe II) qui apparaît à Anse dès juin 932[5] - [6], Charles-Constantin ne parvint à conserver que le gouvernement de Vienne et du Viennois (il devra se soumettre à son protecteur Raoul vers 931/932, puis à Conrad le Pacifique et Hugues le Noir en 943). Au contraire, l'intervention d'Otton Ier († 973) contre Hugues d'Arles qui tentait un dernier retour à la mort de Rodolphe II en 937 en épousant la veuve de ce dernier, Berthe de Souabe, permit finalement au jeune Conrad III Welf le Pacifique († 993), fils de Rodolphe II et de Berthe, d'accéder au domaine cisjuran-provençal après son père.

- La paix revenue après 940, un accord tripartite entre Français, Ottoniens et Bosonides, conforta la position du nouveau roi de Bourgogne par une série de mariages royaux : Otton convole en 951 avec Adélaïde de Bourgogne, la veuve de Lothaire II d'Italie (fils d'Hugues d'Arles) et la sœur de Conrad le Pacifique, qui lui-même épouse en 964 Mathilde, la fille du roi de France Louis IV d'Outremer (petit-fils de Louis le Bègue) et la nièce maternelle d'Otton (Louis IV avait marié la sœur d'Otton, Gerberge, en 939).

- Parallèlement, le puissant marquis-comte-duc Hugues le Noir († 952, frère cadet du roi Raoul et cousin germain de Louis l'Aveugle ; aussi comte d'Outre-Saône/de Bourgogne) apparaît alors comme le gardien de l'héritage bivinide/bosonide aux marges du royaume de France et du royaume de Conrad. Mais Conrad le Pacifique est aussi, comme Louis d'Outremer, sous forte influence ottonienne, et ses gains territoriaux sont acquis directement par des négociations entre le roi de Germanie et le roi de France.

- En effet, par l'accord de la Chiers (à Ivois ou Douzy) en 935 entre le roi Raoul et Henri l'Oiseleur (le père d'Otton), puis par l'accord de Visé-sur-Meuse en 942 entre Louis d'Outremer et Otton, Rodolphe II puis son fils Conrad le Pacifique obtiennent définitivement la Provence, le duché de Lyon-Vienne (donc le nord du royaume de Provence de Louis l'Aveugle), plus les évêchés dépendant de l'archidiocèse de Vienne (Viviers, Valence, Die, Maurienne ; la Bourgogne cisjurane et rhodanienne[7], avec Vienne et le grand Lyonnais, Viviers, Uzès, était revenue dans la souveraineté des rois de France Raoul puis Louis d'Outremer depuis la mort de l'empereur Louis l'Aveugle en 928) ; Cependant, Uzès semble ballotté entre le royaume de France — par l'intermédiaire du comté de Toulouse languedocien — et le royaume des Welfs Rodolphiens (l'évêque Héribald, en 994-1030, est clairement tourné de ce côté). Les différents royaumes de Bourgogne et de Provence réunis formèrent alors le royaume des Deux-Bourgognes ou royaume d'Arles, aux mains du fils de Conrad le Pacifique, Rodolphe III, jusqu'à sa mort en 1032, puis dans celles des empereurs germaniques.

Partition de la Bourgogne

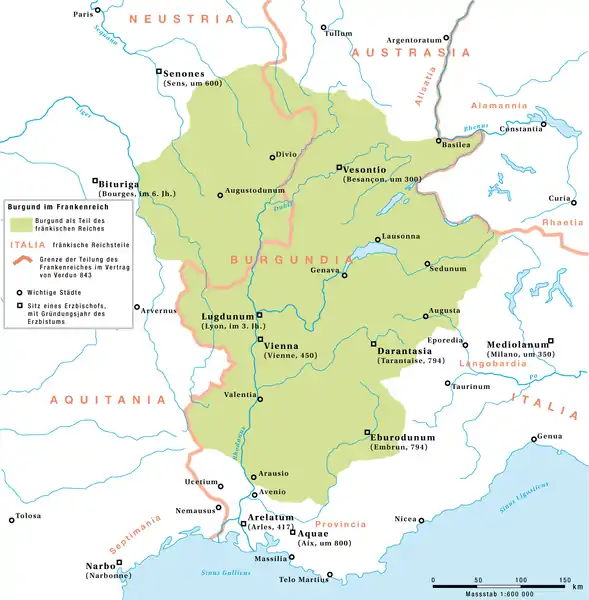

Division de la Bourgogne lors des partitions successives de l'empire carolingien

Traité de Verdun (843) : l'Empire carolingien est divisé entre les trois fils de Louis le Pieux : Charles II le Chauve (Francie occidentale, dont la Bourgogne franque), Lothaire Ier (Francie médiane, dont la Bourgogne impériale) et Louis II de Germanie (Francie orientale).

Traité de Verdun (843) : l'Empire carolingien est divisé entre les trois fils de Louis le Pieux : Charles II le Chauve (Francie occidentale, dont la Bourgogne franque), Lothaire Ier (Francie médiane, dont la Bourgogne impériale) et Louis II de Germanie (Francie orientale). Traité de Prüm (855) : la Francie médiane est divisée entre les 3 fils de Lothaire Ier : Lothaire II de Lotharingie, Charles de Provence (Basse-Bourgogne : Bourgogne cisjurane et Provence) et Louis II d'Italie.

Traité de Prüm (855) : la Francie médiane est divisée entre les 3 fils de Lothaire Ier : Lothaire II de Lotharingie, Charles de Provence (Basse-Bourgogne : Bourgogne cisjurane et Provence) et Louis II d'Italie. Traité de Meerssen (870) : Charles II le Chauve (Francie occidentale) et Louis II le Germanique (Francie orientale) se partagent le royaume de leur neveu Lothaire II : la Lotharingie (Nord de la Francie médiane).

Traité de Meerssen (870) : Charles II le Chauve (Francie occidentale) et Louis II le Germanique (Francie orientale) se partagent le royaume de leur neveu Lothaire II : la Lotharingie (Nord de la Francie médiane). Traité de Ribemont (880) : pour lutter plus efficacement contre Boson de Provence, Louis III de France et Carloman II accordent la totalité de la Lotharingie à Louis III le Jeune contre sa neutralité dans le conflit.

Traité de Ribemont (880) : pour lutter plus efficacement contre Boson de Provence, Louis III de France et Carloman II accordent la totalité de la Lotharingie à Louis III le Jeune contre sa neutralité dans le conflit.

Décomposition de la Bourgogne

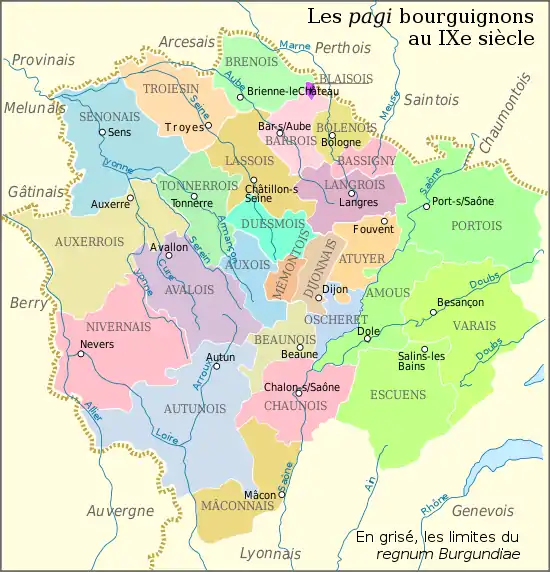

Les pagi bourguignons au IXe siècle.

Les pagi bourguignons au IXe siècle. Les pagi carolingiens en « Bourgogne cisjurane » ou « Bourgogne viennoise » (IXe siècle).

Les pagi carolingiens en « Bourgogne cisjurane » ou « Bourgogne viennoise » (IXe siècle).

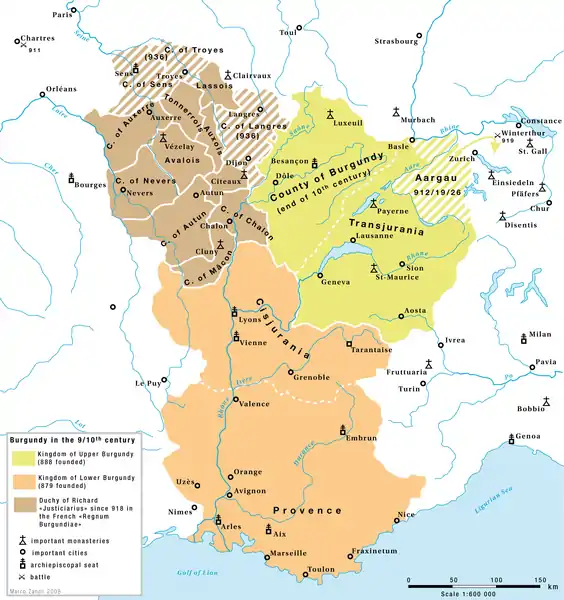

La Bourgogne au Xe siècle :

La Bourgogne au Xe siècle :

- Le royaume de Basse-Bourgogne (en orange)

- Le royaume de Haute Bourgogne (en vert)

- Le duché de Bourgogne (en marron). La Bourgogne aux XIe et XIIe siècles. Les quatre Bourgognes :

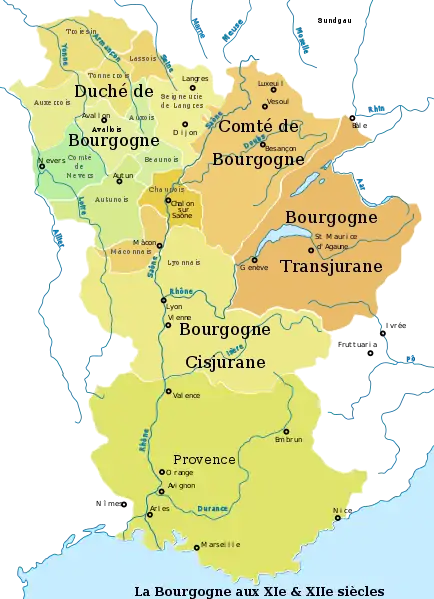

La Bourgogne aux XIe et XIIe siècles. Les quatre Bourgognes :

- le duché de Bourgogne

- le comté de Bourgogne

- la Bourgogne transjurane

- la Bourgogne cisjurane avec la Provence..svg.png.webp) L'État bourguignon sous le duc Philippe II le Hardi (1363-1403) :

L'État bourguignon sous le duc Philippe II le Hardi (1363-1403) :

- Duché de Bourgogne

- Comté de Nevers

- Comté de Bourgogne

- Comté de Rethel

- Comté d'Artois

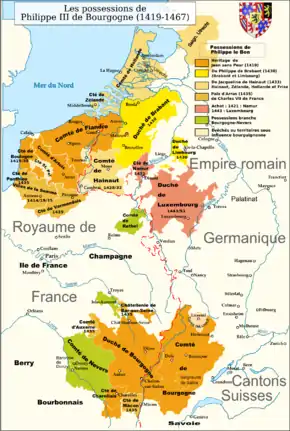

- Comté de Flandre. Les possessions de Philippe III de Bourgogne (1419-1467).

Les possessions de Philippe III de Bourgogne (1419-1467).

Notes et références

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Royaume de Bourgogne » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Louis III roi de Provence est rendu aveugle à Vérone en 905.

Références

- « Le haut Moyen Âge » dans Bourgogne, (textes rédigés avec la collaboration de Julie Roux), éditions MSN, 2002, (ISBN 2-911515-39-0), p. 95.

- René Poupardin, Le royaume de Provence sous les Carolingiens (855-933?), É. Bouillon, 1901

- Liutprand de Crémone, Antapodosis, l. III, c. 48.

- Carlrichard Bruhl, Naissance de deux peuples : Français et Allemands, IXe – XIe siècle, Fayard, 1995, 387 p.

- Cart. de Cluny, no 396. Lire en ligne.

- Jean Dufour, Recueil des actes de Robert Ier et de Raoul, rois de France (922 – 936), Paris 1978, no 17 et 18.

- Étienne Fournial, « Les origines du comté et les premiers comtes de Forez », « La souveraineté du Lyonnais au Xe siècle », dans Le Moyen Âge, t. 62, (1956). p. 436. Lire en ligne.

Voir aussi

Bibliographie

- Paul Bonenfant :

- Philippe le Bon : sa politique, son action, De Boeck Université, 1996, 476 p., (ISBN 2804121151).

- « La persistance des souvenirs lotharingiens », dans Bulletin de l'Institut Historique Belge de Rome, fascicule XXVII, 1952, p. 53 – 64.

- « Les projets d'érection des Pays-Bas en royaume du XVe au XVIIIe siècle », dans Revue de l'Université de Bruxelles, tome XLI, 1935-1936, p. 151 – 169.

- Honoré Bouche, Histoire de Provence.

- Yves Cazaux, L'idée de Bourgogne, fondement de la politique du duc Charles, « 10e rencontre du Centre Européen d'Études Burgondo-médianes », Fribourg, 1967, Actes publiés en 1968, p. 85 – 91.

- Chaume (Abbé), « Le sentiment national bourguignon de Gondebaud à Charles le Téméraire », 1922, dans Mémoires de l'Académie de Dijon, p. 195 – 308.

- François Demotz :

- L’An 888. Le Royaume de Bourgogne. Une puissance européenne au bord du Léman, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, coll. « Le savoir suisse », , 142 p., chap. 83.

- La Bourgogne, dernier des royaumes carolingiens, Lausanne, Société d'histoire de la Suisse romande, 2008.

- « État bourguignon et Lotharingie », Académie royale de Belgique, dans Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques, 5e série, tome XLI, 1955, p. 266 – 282.

- Frédéric Charles Jean Gingins de la Sarraz, Mémoires pour servir à l'histoire des royaumes de Provence et de Bourgogne jurane, Lausanne, 1851.

- E.-F. Grasset, Notice sur les chartes impériales du royaume d'Arles, existant aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, parue dans : Répertoire des travaux de la société de statistique de Marseille.

- Alexandre Pahud, Les assemblées judiciaires du royaume de Bourgogne (Xe-XIe siècles), Orbe, Alexandre Pahud, coll. « Cahiers d'études indépendantes », , 83 p.

- René Poupardin :

- Le royaume de Provence sous les Carolingiens (855 – 933), É. Bouillon, 1901.

- Le royaume de Bourgogne (888 – 1038) : étude sur les origines du royaume d'Arles, Librairie Honoré Champion, Paris, 1907 (lire en ligne).

- Bertrand Schnerb, L'État bourguignon 1363 – 1477, Éditions Perrin, 1999.

Articles connexes

Liens externes

- Hans-Dietrich Kahl, « Second royaume de Bourgogne » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du .

- Dossiers sur le site des Archives départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie - Sabaudia.org.

- Laurent Ripart, « Du royaume burgonde au royaume de Bourgogne : les terres savoyardes de 443 à 1032 » (consulté le ), p. 7.

- « Histoire du royaume de Bourgogne du IXe au XIe siècle », sur le site gilles.maillet.free.fr, portail « Histoire Médiévale de la Bourgogne et de la Franche-Comté » (24/10/2017)