Royaume de Bourgogne (534-843)

Le royaume de Bourgogne est un royaume mérovingien, puis carolingien, qui a existé de 534 à 843.

.svg.png.webp) |

| Statut | Monarchie |

|---|---|

| Capitale |

Arles[1] Orléans[2] Lyon[3] Vienne[4] |

| Langue(s) | burgonde, latin |

| Religion | catholicisme |

| 561 | À la mort de Clotaire Ier, les royaumes francs sont à nouveau divisé. Son fils Gontran Ier hérite du royaume franc burgonde. |

|---|---|

| 687 | Bataille de Tertry : échec face au royaume franc d'Austrasie. Les royaumes francs sont réunifiés. |

| 561 – 592 | Gontran Ier |

|---|---|

| 675 – 691 | Thierry III |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Francie occidentale :

Francie occidentale :

- Duché de Bourgogne

Duché de Bourgogne Francie médiane : Bourgogne impériale :

Francie médiane : Bourgogne impériale :

- Haute-Bourgogne

- Basse-Bourgogne

Issu de la conquête du royaume des Burgondes par les Francs en 534, il disparaît lorsque l'Empire carolingien est partagé entre les fils de Louis le Pieux par le traité de Verdun (843) : Charles le Chauve reçoit la Francie occidentale, Lothaire la Francie médiane et Louis le Germanique la Francie orientale.

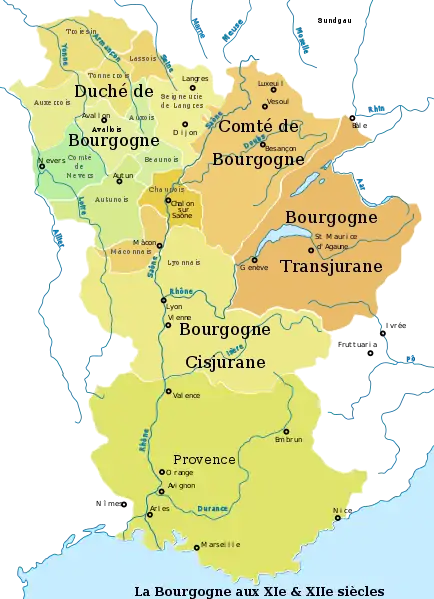

Le royaume de Bourgogne est alors scindé entre la Francie occidentale et la Francie médiane. La partie occidentale (à l'ouest de la Saône), avec Dijon, Chalon et Auxerre, est à l'origine du duché de Bourgogne, fief du royaume de France à partir de 987 ; la partie orientale est à l'origine de plusieurs entités féodales : le comté de Bourgogne (future Franche-Comté), la Bourgogne transjurane (Suisse occidentale, nord de la Savoie et Val d'Aoste), la Bourgogne cisjurane et le comté de Provence, intégrées au Saint-Empire romain germanique à partir de 1032.

Au XVe siècle, le duc de Bourgogne Charles le Téméraire, aussi comte de Bourgogne et souverain de plusieurs provinces des Pays-Bas entre en conflit avec Louis XI en tentant de créer un nouvel État bourguignon : mais il est tué en 1477 à Nancy et son projet s'effondre rapidement (traité d'Arras, 1482).

Origine : le royaume des Burgondes

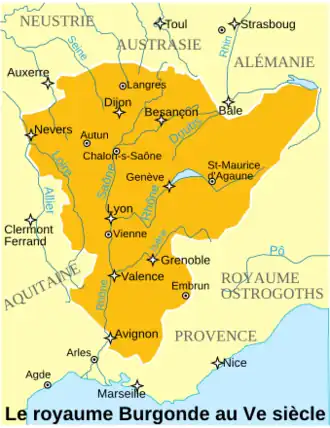

Le royaume des Burgondes (Regnum Burgundionum), que l’on peut considérer comme le premier royaume de Bourgogne, doit son nom au peuple burgonde, venu s’installer en 443 sur les bords du lac Léman. Gondebaud († 516) et son fils Sigismond (roi en 516-523) sont les souverains les plus marquants de ce royaume. À son apogée, ce royaume occupa un espace considérable : il trouvait ses limites, au nord à Langres, au midi jusqu'à Cavaillon, voire Marseille[Note 1]. À l’ouest il s'étendait jusqu’à Nevers, et au nord-est jusque sur les bords du lac de Constance. Son existence fut éphémère : de 444 à 534. Les visées franques de Clovis Ier, en 500 ou 501, furent poursuivies par ses fils, Clodomir, roi d'Orléans, lors de plusieurs campagnes militaires qui se sont déroulées entre 532 et 534, Childebert, roi de Paris, et Clotaire, roi de Soissons, finissent par mettre un terme au Royaume burgonde.

Histoire du royaume de Bourgogne

Période mérovingienne

Les Mérovingiens intègrent le Royaume burgonde aux différents royaumes mérovingiens mais lui conservent son individualité. La Burgondie apparaît toujours comme une entité géopolitique, au même titre que la Neustrie et l'Austrasie, les Mérovingiens y installent un roi dont les plus connus furent Gontran, et Dagobert. C’est à Chalon-sur-Saône que Gontran réside le plus souvent. Il y réunit des conciles et fait ériger en 577 à Saint-Marcel une basilique et un monastère. Mais en 613, après la capture et la mise à mort à Renève de la reine Brunehaut, il n'y a plus de roi résidant en Bourgogne. Le roi de Neustrie Clotaire II réunit la Bourgogne à ses États. En 687, au lendemain de la bataille de Tertry, le royaume de Bourgogne-Neustrie disparaît à son tour. Le vainqueur, l'Austrasien Pépin de Herstal fait l'unité des royaumes francs. En 751, le règne des Mérovingiens s'achève et Pépin le Bref couronné roi des Francs ouvre l'ère des souverains carolingiens.

La reine Brunehaut et l'évêque d'Autun Léger ont été les personnages bourguignons les plus marquants des temps mérovingiens.

Période carolingienne

Le royaume de Bourgogne cesse d'apparaître en tant qu’entité géopolitique avec les Carolingiens. Le vaste territoire de l’ancien regnum Burgundiæ est réparti par Charles Martel en quatre commandements, ayant chacun son gouverneur : une Bourgogne d’Arles, une Bourgogne cisjurane ou viennoise, une Bourgogne alémanique et une Bourgogne franque[5].

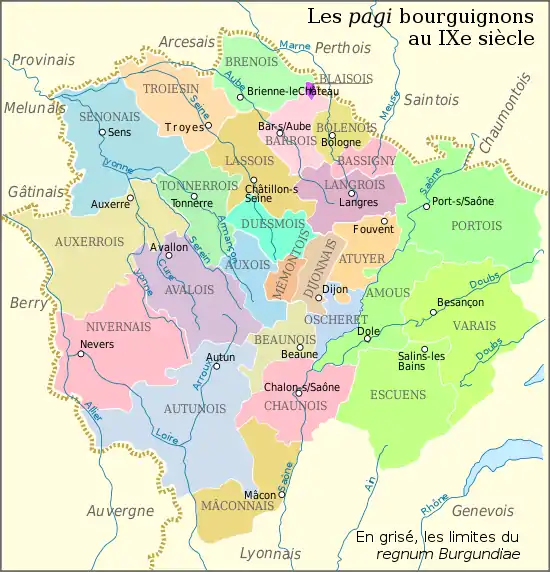

Certains textes de cette époque parlent encore de Burgundia ou de regnum Burgundiæ, mais ces appellations n'ont plus qu'un simple caractère géographique. L'œuvre des Carolingiens, marquée par une forte centralisation, a consisté à mettre en place des comtés bourguignons, qui sont des nouvelles circonscriptions administratives, appelées aussi pagi, calquées sur les anciennes civitates gallo-romaines. À la tête de ces comtés, un comte, dépendant directement du palais, l'égal de son voisin. Les grands de Bourgogne réfractaires à toute autorité centralisée, sont « mis au pas » et réduits à l'obéissance.

Mais la dynastie carolingienne porte en elle les germes de sa destruction. Les partages successifs du royaume entre les héritiers détruisent l'unité de la monarchie que Charlemagne et ses aïeux avaient construite. Les compétitions et les rivalités, faisant le lit de la féodalité, vont permettre l'émergence de dynasties comtales avides de se pousser au premier plan.

Le traité de Verdun et la division du royaume de Bourgogne

Le traité de Verdun met fin à l'unité de l'empire de Charlemagne. La mutilation que le traité fait subir à la Bourgogne donne naissance, à l’ouest de la Saône, à la Bourgogne franque et à l’est de cette rivière, à une Bourgogne impériale, lot de l’empereur Lothaire.

Postérité

Les décennies suivantes sont marquées par les raids vikings au nord de la Francie, et sarrasins au sud, favorisant l’autonomie des provinces qui deviennent des principautés féodales héréditaires.

Au IXe siècle, la Bourgogne impériale voit naître, en son sein, deux royaumes :

- le premier, au sud, touchant les rives de la Méditerranée, qui prend le nom de « Basse-Bourgogne » appelé aussi « royaume de Provence » ;

- le second, appelé « royaume de Haute-Bourgogne », situé à l'origine en Helvétie (en Transjurane, au-delà des monts du Jura), intègre rapidement d'autres domaines, dont les terres du diocèse de Besançon[Note 2].

Vers 933, sous le règne de Rodolphe II, roi de Bourgogne transjurane, les deux royaumes s'unissent. Le royaume ainsi formé prend le nom de « royaume de Bourgogne et d'Arles », et se place sous la suzeraineté des souverains germaniques à partir de 1032.

Institutions

Divisions territoriales

Les pagi carolingiens en « Bourgogne franque » (IXe siècle)

Les pagi carolingiens en « Bourgogne franque » (IXe siècle) Les pagi carolingiens en « Bourgogne cisjurane » ou « Bourgogne viennoise » (IXe siècle)

Les pagi carolingiens en « Bourgogne cisjurane » ou « Bourgogne viennoise » (IXe siècle) Les quatre Bourgognes :

Les quatre Bourgognes :

duché de Bourgogne, comté de Bourgogne, Bourgogne transjurane, Bourgogne cisjurane avec la Provence ; les trois dernières sont terres d'Empire à partir de 1032. La Bourgogne aux XIe et XIIe siècles

La Bourgogne aux XIe et XIIe siècles

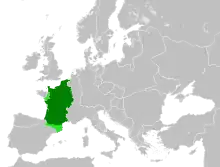

Tentative de Charles le Téméraire de recréation d'un royaume de Bourgogne

En novembre 1471, le duc de Bourgogne Charles le Téméraire se déclare affranchi de la suzeraineté du roi de France. De cette volonté de ne plus être le vassal même théorique de deux souverains européens, le roi de France et l'empereur du Saint-Empire romain germanique, témoigne par exemple le fait que Charles se fit confectionner un diadème d'une richesse prodigieuse, composé d'or orné de saphirs et de rubis balais surmonté d'une forme de velours jaune brodée de perles et au sommet duquel se trouvait un énorme rubis enchâssé dans un ornement d'or[6] - [Note 3].

Charles reprit donc à son compte le projet de son père de ceindre une couronne royale. Mais alors que celui-ci se fondait sur le souvenir du royaume carolingien de Lotharingie, Charles se réfère davantage aux différents royaumes de Bourgogne : des Burgondes, des Mérovingiens, des Bivinides et des Welfs. Si l'existence du royaume de Lotharingie entre 855 et 900 avait été oubliée, le souvenir des différents royaumes de Bourgogne était encore présent et il avait l'avantage de rappeler par son nom le titre principal des détenteurs des États bourguignons.

Aussi, en 1473, lors de la conférence de Trèves qui se déroula entre le 30 septembre et le 25 novembre, l'empereur Frédéric III du Saint-Empire, qui avait refusé d'aider Charles le Téméraire à se faire élire roi des Romains pour en faire son successeur, accepta d'ériger ses possessions en terre d'empire en un royaume de Bourgogne indépendant. L'empereur avait accepté également de faire entrer dans la souveraineté de ce royaume de Bourgogne le duché de Lorraine, le duché de Savoie (qui incluait alors le Piémont, la Bresse, le Bugey, le Pays de Vaud, Genève, le duché de Clèves, les évêchés d'Utrecht, Liège, Toul et Verdun[7]. Les ducs de Savoie, de Lorraine, de Clèves et les quatre évêques seraient devenus les vassaux du roi de Bourgogne. Charles exigea également la souveraineté de la Bourgogne sur les cantons suisses[8]. Cependant, l'empereur rompit les pourparlers la veille même du couronnement[9] et s'enfuit nuitamment à cheval puis en barque sur la Moselle avec son fils Maximilien qui, dans le cadre de l'accord, devait épouser Marie de Bourgogne. Les prétentions de Charles le Téméraire amenèrent les Confédérés suisses et leurs alliés à le combattre lors des guerres de Bourgogne qui débutèrent en 1474.

Ce projet inspira les plans de démantèlement de la France que firent Hitler et Himmler pendant la Seconde Guerre mondiale : un État de Bourgogne, allié de l'Allemagne nationale-socialiste aurait été créé et confié à Léon Degrelle qui aurait été chancelier de Bourgogne ; ce projet fut évoqué après la guerre par Léon Degrelle mais aussi par Felix Kersten[10] - [Note 4].

Notes et références

Notes

- Marseille a été occupée par les Burgondes de Gondebaud contre Alaric II, roi des Wisigoths. Joseph Calmette, Les grands ducs de Bourgogne, , p. 15 et r. p. 349.

- Ces terres correspondent approximativement aux terres comtoises.

- Charles ne se fit cependant jamais représenter sur son sceau assis sur un trône. Il utilisa un sceau équestre.

- Selon Felix Kersten, qui affirmait en détenir l'information d'Himmler, Hitler hésitait entre Dijon et Gand comme capitale de cet État de Bourgogne.

Références

- Louis Hachette, Dictionnaire universel d'histoire et de géographie, L. Hachette et Cie., 1863.

- Isabelle Crété-Protin, Église et vie chrétienne dans le diocèse de Troyes du IVe au IXe siècle, Presses Univ. Septentrion, 2002.

- Revue du Lyonnais, chez Aimé Vingtrinier, 1859.

- Thomas Mermet, Chronique religieuse de la ville de Vienne, chez les principaux libraires, 1856.

- Joseph Calmette, Les Grands Ducs de Bourgogne, Albin Michel, coll. « Club des librairies de France », , 396 p., p. 15En raison de sa date de publication, cet ouvrage ne dispose pas d'isbnson demi-frère Childebrand devient gouverneur de la Bourgogne franque..

- Anne Le Cam, Charles le Téméraire, un homme et son rêve, éd. In Fine, 1992, p. 134.

- Anne Le Cam, Charles le Téméraire, un homme et son rêve, éd. In Fine, 1992, p. 258.

- Jean Favier, Louis XI, Fayard, 2001, p. 653.

- Klaus Schelle, Charles le Téméraire – La Bourgogne entre les lys de France et l'aigle de l'Empire, traduit de l'allemand par Denise Meunier, Fayard, 1979, p. 194 – 200.

- Article du journal Le Figaro du 21 mai 1947, page 3, présenté par André François-Poncet.

Annexes

Bibliographie

- René Poupardin :

- Le royaume de Provence sous les Carolingiens (855 – 933), É. Bouillon, 1901.

- Le royaume de Bourgogne (888 – 1038) : étude sur les origines du royaume d'Arles, Librairie Honoré Champion, Paris, 1907 (lire en ligne).

- Honoré Bouche, Histoire de Provence.

- Frédéric Charles Jean Gingins de la Sarraz, Mémoires pour servir à l'histoire des royaumes de Provence et de Bourgogne jurane, Lausanne, 1851.

- E.-F. Grasset, Notice sur les chartes impériales du royaume d'Arles, existant aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, parue dans : Répertoire des travaux de la société de statistique de Marseille.

- François Demotz :

- L’An 888. Le Royaume de Bourgogne. Une puissance européenne au bord du Léman, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, coll. « Le savoir suisse », , 142 p., chap. 83.

- La Bourgogne, dernier des royaumes carolingiens, Lausanne, Société d'histoire de la Suisse romande, 2008.

- Bertrand Schnerb, L'État bourguignon 1363 – 1477, Éditions Perrin, 1999.

- Paul Bonenfant :

- Philippe le Bon : sa politique, son action, De Boeck Université, 1996, 476 p., (ISBN 2804121151).

- « La persistance des souvenirs lotharingiens », dans Bulletin de l'Institut Historique Belge de Rome, fascicule XXVII, 1952, p. 53 – 64.

- « Les projets d'érection des Pays-Bas en royaume du XVe au XVIIIe siècle », dans Revue de l'Université de Bruxelles, tome XLI, 1935-1936, p. 151 – 169.

- Chaume (Abbé), « Le sentiment national bourguignon de Gondebaud à Charles le Téméraire », 1922, dans Mémoires de l'Académie de Dijon, p. 195 – 308.

- Yves Cazaux, L'idée de Bourgogne, fondement de la politique du duc Charles, « 10e rencontre du Centre Européen d'Études Burgondo-médianes », Fribourg, 1967, Actes publiés en 1968, p. 85 – 91.

- « État bourguignon et Lotharingie », Académie royale de Belgique, dans Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques, 5e série, tome XLI, 1955, p. 266 – 282.

Articles connexes

Liens externes

- Hans-Dietrich Kahl, « Second royaume de Bourgogne » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du .

- Histoire du royaume de Bourgogne du IXe au XIe siècle.

- Dossiers sur le site des Archives départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie - Sabaudia.org.

- Laurent Ripart, « Du royaume burgonde au royaume de Bourgogne : les terres savoyardes de 443 à 1032 » (consulté le ), p. 7.

- Le retour des rois de Bourgogne (fin IXe – fin Xe siècle).