Bataille de Nancy

La bataille de Nancy oppose, le , l'armée du duc de Bourgogne Charles le Téméraire à l'armée réunie autour du duc de Lorraine René II, durant les guerres de Bourgogne (1473-1477), dont elle marque la fin, puisqu'elle se solde par la défaite et la mort du Téméraire.

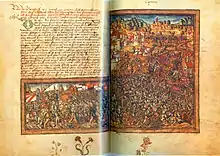

Enluminure de Diebold Schilling le Vieux ornant la Chronique officielle de Berne (Amtliche Berner Chronik), Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne, 1483.

| Date | |

|---|---|

| Lieu | Nancy |

| Issue | Victoire décisive des Lorrains et des Suisses |

| Basse Ligue :

|

|

| la presque totalité | Inconnues |

Batailles

Héricourt - La Planta- Nancy (1475) - Grandson - Morat - Nancy 1477

| Coordonnées | 48° 41′ 43″ nord, 6° 10′ 53″ est | |

|---|---|---|

Elle a pour conséquence le début de la guerre de Succession de Bourgogne, entre le roi de France Louis XI et la duchesse Marie de Bourgogne, qui épouse peu après Maximilien d'Autriche, de la maison de Habsbourg.

C'est aussi le début de la longue rivalité entre la France et les Habsbourg.

L'expansion de la maison de Bourgogne

De Philippe le Hardi à Philippe le Bon (1363-1467)

En 1363, Philippe le Hardi, fils du roi Jean II le Bon, reçoit de son père le duché de Bourgogne et épouse en 1369, Marguerite de Flandre, héritière en 1384 des comtés de Flandre, de Bourgogne (Franche-Comté), d'Artois, de Rethel et de Nevers.

Leurs descendants, Jean sans Peur et Philippe le Bon, acquièrent progressivement une grande partie de ce qui constitue actuellement le Benelux et les Hauts-de-France : les duchés de Brabant, de Limbourg et de Luxembourg et les comtés de Hollande, de Zélande, de Hainaut, de Namur, de Ponthieu, ainsi que les villes de la Somme.

L'État bourguignon est divisé en deux ensembles :

- les Pays de par delà : duché de Bourgogne, comté de Bourgogne et annexes ;

- les Pays de par deçà (Pays-Bas bourguignons).

Ils sont séparés l'un de l'autre par la Champagne et les duchés de Lorraine et de Bar.

Charles le Téméraire

En 1467, Charles le Téméraire succède à son père Philippe le Bon. Ses objectifs majeurs sont de relier territorialement ses États et d'obtenir une investiture royale, recréant l'ancien royaume de Lotharingie.

Dans cette optique, il commence par prendre possession de la Haute-Alsace que l'archiduc Sigismond d'Autriche lui vend, provoquant des craintes des Cantons suisses.

En 1473, le Téméraire s'empare également du duché de Gueldre, de part et d'autre du Rhin.

Le traité entre les ducs de Bourgogne et de Lorraine

Charles se tourne alors vers la Lorraine. Profitant de la jeunesse du nouveau duc, René II, il le rencontre à Trèves.

Ils signent un traité par lequel ils s'engagent à ne pas s'allier avec Louis XI dans une alliance qui nuirait à l'autre.

De plus René II accorde au Téméraire le libre passage dans ses États et autorise l'installation de garnisons bourguignonnes dans les villes de Charmes, Darney, Épinal, Neufchâteau et Prény.

René II n'a guère le choix, car il ne peut pas compter sur le soutien de Louis XI qui vient de signer une trêve avec Charles.

Très rapidement, les incidents se multiplient entre la population lorraine et les garnisons bourguignonnes.

Le conflit entre Lorraine et Bourgogne (1475-1476)

La rupture de la paix

René II prend alors contact avec les adversaires du duc de Bourgogne : Louis XI, les Confédérés suisses, menacés par les projets d'expansion du Téméraire, ainsi que les villes autonomes de Haute-Alsace qui subissent les abus de l'administration bourguignonne locale, dirigée par Pierre de Hagenbach.

Louis XI signe plusieurs traités, avec les Suisses en octobre 1474, avec l'empereur Frédéric III en décembre 1474 et surtout avec le roi Édouard IV d'Angleterre, beau-frère du duc, le à Picquigny.

Cette activité diplomatique isole Charles le Téméraire. Fort de ces alliances, René II lance un défi à son voisin le .

La conquête de la Lorraine (1475)

Charles commence par signer une nouvelle trêve avec Louis XI, puis envahit la Lorraine à l'automne. Rapidement, il prend Charmes, Épinal et enfin Nancy le après un mois de siège.

La Lorraine semble perdue pour René qui, prudent, se réfugie à Joinville, en Champagne.

Prenant possession de la ville, le Téméraire proclame son souhait d'ériger Nancy en capitale de son futur royaume. De nouveaux baillis sont nommés, des officiers et des capitaines bourguignons sont établis dans les places fortes…

Les États lorrains se rallient au vainqueur et Charles se proclame duc de Lorraine[2]. Seuls une partie de la Lorraine allemande parmi laquelle le comté de Bitche et la cité épiscopale de Sarrebourg, qui venait de s'émanciper de la tutelle de l'évêque quelques années plus tôt et défendue grâce à son alliance militaire avec les Strasbourgeois, ne se soumettent pas au duc de Bourgogne et restent fidèles au duc René II[3]. Le , Charles le Téméraire doit quitter la Lorraine pour aller combattre les Confédérés suisses.

Les déboires du Téméraire en Suisse

Ayant conquis la Haute-Alsace, Charles le Téméraire pouvait représenter une menace pour les cantons suisses, comme les agents du roi Louis XI se plaisaient à le souligner. Avec l'aide financière de l'Universelle Aragne, les cantons de Fribourg et de Berne avaient d'ailleurs envahi le pays de Vaud, possessions de la famille de Savoie, alliée au duc de Bourgogne. Jacques de Savoie, comte de Romont, beau-frère de la duchesse-régente de Savoie Yolande de France, était l'un des premiers personnages de la cour de Bourgogne.

René II, de son côté, avait rejoint la « Ligue alémanique », dite aussi ligue de Constance, composée des adversaires suisses et alsaciens du Téméraire. Une première bataille a lieu le à Grandson où les troupes du duc de Bourgogne se débandèrent et, malgré les efforts de celui-ci pour les reprendre en main, s'enfuirent, abandonnant un énorme butin aux Confédérés.

Charles de Bourgogne marche alors sur Morat où il est sévèrement battu le . Son armée y fut taillée en pièces et ce qui lui restait d'artillerie fut perdu.

Le duc se replie alors à Dijon où il essaie, tant bien que mal, de reconstituer une armée en levant de nouvelles troupes.

Le soulèvement lorrain (1476)

À l'annonce des défaites bourguignonnes, la Lorraine se révolte.

Des Lorrains loyalistes s'emparent de Vaudémont, puis chassent les garnisons installées à Arches, Bruyères, Remiremont et Bayon[4].

René II les rejoint devant Lunéville, qu'ils prennent le 20 juillet. Le 22 juillet, c'est Épinal qui se rend.

Le lendemain, René se rend à Fribourg pour obtenir de l'aide, mais obtient seulement la garantie qu'aucun adversaire du duc de Bourgogne ne signera de paix séparée.

Les sièges de Nancy

Le siège de René II (août-octobre 1476)

Le , à la tête d'une armée de quatre à cinq mille hommes, René II met le siège devant Nancy, défendue par une garnison bourguignonne de deux mille soldats, majoritairement composée d'Anglais et dirigés par Jean de Rubempré.

Aucun des messages envoyés par Charles pour annoncer son arrivée prochaine ne parvient à Nancy, tous interceptés par l'armée lorraine. Au bout d'un mois et demi, les Anglais, dont le chef est tué au cours d'une sortie, et las de manger du chien forcent Rubempré à négocier. La ville ouvre ses portes le 7 octobre et, le lendemain, la garnison bourguignonne quitte Nancy pour rejoindre au Luxembourg le comte de Campobasso, qui était en train de rassembler une armée dans les Pays-Bas.

Le retour de Charles le Téméraire

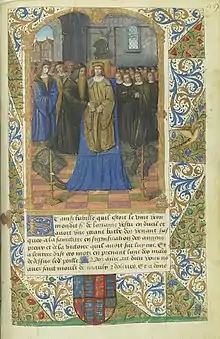

Enluminure de Diebold Schilling le Jeune, Luzerner Schilling (en), Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne, 1513.

Le 25 septembre, le Téméraire avait quitté Gex à la tête d'une armée de dix mille soldats en direction de Nancy.

Le 9 octobre, René II l'attend sur la rive est de la Moselle pour l'empêcher de traverser la rivière, mais Charles reste sur la rive ouest et se dirige vers Toul, où, le 10, il fait la jonction avec Campobasso qui arrive du Luxembourg à la tête de six mille hommes.

Le 16 octobre, ils traversent la Moselle et René, à la tête de neuf mille hommes ne peut rien faire pour les en empêcher et se replie à Saint-Nicolas-de-Port. Le 19, sur le conseil de ses capitaines et avec l'assurance que Nancy est en mesure de supporter deux mois de siège, le duc de Lorraine se rend en Alsace et en Suisse pour obtenir des renforts.

Le siège du Téméraire (octobre 1476-janvier 1477)

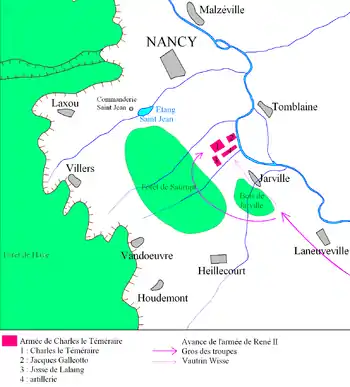

Le 22 octobre, Charles le Téméraire met le siège devant Nancy, défendu par deux mille soldats, principalement des vétérans de Morat. Son armée s'installe sur une butte qui se trouve sur l'emplacement actuel de la Place Simone-Veil, et lui-même s'installe à proximité de la Commanderie Saint-Jean. Les capitaines bourguignons préconisent de lever le siège et de se rendre à Pont-à-Mousson ou à Metz, pour reprendre l'offensive au printemps, mais Charles s'entête.

De rares partisans lorrains harcèlent les Bourguignons régulièrement. L'hiver est rigoureux, aussi le moral des troupes bourguignonnes baisse et les désertions se multiplient. Ainsi, Campobasso déserte le 31 décembre, emmenant avec lui ses mercenaires. À Nancy, le 23 décembre, on abat les chevaux et on chasse les chiens, les chats et les rats pour se nourrir. L'eau gèle dans les puits et on enlève le bois des toitures pour pouvoir se chauffer.

Le retour de René II (2 janvier 1477)

René II, pour sa part, ne reste pas inactif. La Confédération suisse ne souhaite pas intervenir, mais l'autorise à engager neuf mille mercenaires, ce qu'il fait, financé par Louis XI. Huit mille soldats alsaciens le rejoignent également. Le lieu de regroupement des armées est fixé à Saint-Nicolas.

Un détachement bourguignon envoyé en éclaireur le est surpris et taillé en pièces. Le comte de Campobasso et ses troupes (trois cents cavaliers[5] au moins) se rallient au duc de Lorraine le 4 janvier. C'est une armée de dix-neuf à vingt mille hommes qui se rassemble face à ce qui reste de l'armée bourguignonne.

La bataille du 5 janvier et la mort de Charles le Téméraire

Maître de la Chronique scandaleuse, Interpolation de la Chronique de Louis XI de Jean de Roye (dite Chronique scandaleuse), Paris, BnF, début du XVIe siècle.

Le dispositif bourguignon

Le duc de Bourgogne ne dispose plus que d'à peine trois mille hommes (quatre mille selon Philippe de Commynes, moins de deux mille selon Olivier de La Marche), une troupe non payée, faite d'hommes découragés, mal équipés et souvent malades[6].

Apprenant l'arrivée prochaine de l'armée de René II, Charles de Bourgogne prend position, avec le peu de troupes qu'il lui reste, sur une éminence à proximité de Jarville. Malgré l’avis de ses conseillers et le précédent de Morat où, déjà, il avait été attaqué sur son flanc, il néglige la protection de son côté droit, qui est sur la lisière du bois de Saurupt.

La journée du 5 janvier

Le dimanche 5 janvier, avant l'aube, René II quitte Saint-Nicolas-de-Port, son armée avance dans la campagne lorraine recouverte de neige. À Laneuveville, des éclaireurs repèrent un guetteur bourguignon et le tuent. Désormais, le Téméraire ne sait rien de l'armée qui arrive. René II et ses capitaines, sur les rapports des éclaireurs, décident de contourner l'armée bourguignonne par le bois de Saurupt pour l'attaquer de flanc et, pour donner le change, envoient un petit détachement, commandé par Vautrin Wisse, par la route de Nancy à Saint-Nicolas.

L'effet de surprise est total et le sort de la bataille se joue rapidement, bien que les Bourguignons réussissent à repousser les premiers assauts. Josse de Lalaing reçoit le premier assaut, est grièvement blessé et fait prisonnier. Il ne sera libéré que le 4 mai. Jacques Galleotto, blessé, s'échappe avec ses troupes le long de la Meurthe, la traverse au gué à Tomblaine et s'enfuit vers le nord.

Charles le Téméraire tente de se tourner contre l'assaillant, mais ses maigres troupes se disloquent et s'enfuient. Campobasso le trahit, tient le pont de Bouxières, au nord de Nancy, et massacre les fuyards, se contentant de faire prisonniers les seigneurs importants, dont Olivier de la Marche et Jean Ier, baron de Talmay et seigneur d'Heuilley-sur-Saône, qui fut emmené en Lombardie. Les défenseurs de la ville font une sortie et pillent le camp bourguignon.

La découverte du corps du duc de Bourgogne (7 janvier)

Ce n'est que le surlendemain, sur les indications de Baptiste Colonna, un page du duc de Bourgogne qui l'a vu tomber à proximité de l'étang Saint-Jean, que le corps méconnaissable de Charles le Téméraire est retrouvé et identifié, ainsi que celui de Jean de Rubempré, gouverneur général de Lorraine, mort à ses côtés.

La tradition rapporte sans grande certitude qu'il est en partie dévoré par les loups. Une croix est posée pour marquer le lieu de la mort du Téméraire, l'actuelle place de la Croix de Bourgogne. De même, devant la maison de Georges Marqueix, au numéro 30 de la Grand-Rue à Nancy, une indication 1477 sur les pavés marque l'emplacement où le corps du Téméraire fut déposé avant d'être exposé et veillé dans la maison puis inhumé à la collégiale Saint-Georges.

Conséquences

La succession de Charles revient à sa fille Marie de Bourgogne (1457-1482), âgée de 19 ans.

Dès la confirmation de la mort de Charles le Téméraire, Louis XI s'empare d'une partie de l'État bourguignon : duché et comté de Bourgogne, Picardie, Artois et Flandre.

Marie, pour éviter la pertes de ses domaines, se marie en août 1477 avec Maximilien de Habsbourg, fils de l'empereur Frédéric III.

La guerre de Succession de Bourgogne se conclut par les traités de 1482 et de 1493, aux termes desquels la France conserve le duché de Bourgogne et la Picardie.

Le reste de l'État bourguignon passe à la maison de Habsbourg, en la personne de Philippe le Beau, fils de Marie et de Maximilien, y compris les fiefs français que sont la Flandre, l'Artois, le Charolais et le Nivernais.

Le traité de Senlis marque le début d'une longue lutte entre les rois de France et la maison de Habsbourg, représentée par Charles Quint, puis par les Habsbourg d'Espagne, puis par la maison d'Autriche.

Les commémorations de la bataille depuis René II

- René II décida de déclarer le 5 janvier comme jour de fête nationale de la Lorraine. Comme le feront aussi ses successeurs, il organisa chaque année un défilé dans les rues de Nancy, afin de commémorer la Victoire Lorraine.

- Sur les lieux de la bataille, René II fait édifier l'église Notre-Dame-de-Bonsecours. Il fait également construire dans la ville l'église des Cordeliers.

- À Saint-Nicolas-de-Port, René II fait bâtir un édifice imposant pour symboliser sa reconnaissance à Saint-Nicolas, le saint patron de la Lorraine : la grande basilique de Saint-Nicolas-de-Port. Il raviva davantage le culte du saint.

- En souvenir de la défaite du Téméraire, la ville adopte comme emblème le chardon et comme devise « non inultus premor » (« nul ne s'y frotte sans dommage », ou « qui s'y frotte s'y pique »).

- Claude Bausmont ou de Bauzemont, vieux soldat châtelain de Saint-Dié, serait, dans l'année qui suivit, mort de chagrin de n'avoir pas reconnu le duc de Bourgogne en fuite et donc de l'avoir achevé. Certains chroniqueurs lui reconnaissent cette méprise. (Il est dit que Bauzemont, sourd, n'aurait pas entendu le duc blessé lui crier « Sauve Bourgogne » et qu'il l'aurait alors transpercé de sa lance.)

- Le chanoine de Saint-Dié, Pierre de Blarru, compose un vaste poème, la Nancéide qui dépeint, en 5 044 vers latins, la guerre entre Lorrains et Bourguignons, épopée culminant à la bataille de Nancy. Le bel ouvrage est illustré et imprimé en 1518 à Saint-Nicolas-de-Port.

- La porte Désilles de Nancy présente des bas-reliefs qui évoquent le souvenir de la bataille.

- Eugène Delacroix peint un grand tableau : La Bataille de Nancy, aujourd'hui au musée des beaux-arts de Nancy.

- Outre l'église Notre-Dame de Bonsecours, reconstruite sous Stanislas, un monument situé place de la Croix-de-Bourgogne et un pavage dans la Grande-Rue (48° 41′ 43″ N, 6° 10′ 52,5″ E), marquent à Nancy le souvenir de la bataille et de la mort de Charles le Téméraire.

- Le quai de la Bataille, qui évoque le souvenir des combats entre l'étang Saint-Jean et le bois de Saurupt.

- Dans le parc du collège de La Malgrange à Jarville, une tour commémorative a été érigée en 1877[7] pour le quatrième centenaire de la bataille, en souvenir de l'attaque menée par René II, parti de cet endroit dit la Malagrangia.

Eugène Delacroix, La Bataille de Nancy, 1831.

Léo Schnug, La bannière de Strasbourg à la bataille de Nancy.

La Mort de Charles le Téméraire devant Nancy, huile sur toile de Charles Houry, 1852.

Notes et références

- Richard Vaughan, Charles the Bold: the last Valois duke of Burgundy, 1973, p. 428

- Niezgoda 2017.

- Huguenin Jeune, Histoire de la guerre de Lorraine et du siège de Nancy, Metz,

- Si Varrin Doron, marchand de Bruyères sorti de l'anonymat par quelques historiens locaux, anime bien une révolte tardive dans sa petite ville marchande, il semble qu'il le fasse en accord avec les intérêts alsaciens. La minuscule ville basse de Saint-Dié n'a rien tenté, la ville haute, composée des maisons canoniales de la Collégiale, s'affiche favorable aux Bourguignons. Aussi la ville religieuse ouvre simplement ses portes aux armées qui s'y présentent. Beaucoup de petits centres lorrains méridionaux, lieux de prétendues révoltes, imitent cette relative quiétude.

- Jean-Pierre Soisson, Charles le téméraire (Biographie), Paris, B. Grasset, , 378 p. (ISBN 978-2-246-53581-2), p. 308

- Paul Murray Kendall, Louis XI (trad. fse, Arthème Fayard, 1974), p. 456 dans l'édition Le Livre de Poche.

- Adolphe van Bever, La Lorraine vue par les écrivains et les artistes, , p. 174.

Voir aussi

Un texte d'époque : la Nanceïade

- La Nancéide par le chanoine Pierre de Blarru, Études anciennes 32, tome XVI, 152 pages, édition et traduction à partir de l'édition de 1518, par Jean Boës, A.D.R.A., Nancy, 2006.

- Livre de La Nancéïade, Traduction en vers français par Nicolas Romain, XIXe siècle.

- « Libvre second de la Nanceïade », par Pierre de Blarru. Bibliothèque municipale de Nancy, catalogue des manuscrits, cote 1248.

- Pierre de Blarru, La Nanceïade, Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits français cote 12419 (lire en ligne)

Bibliographie

- Antoine Beau, « Deux journées qui ont marqué la destinée de la Lorraine : la bataille de Bar, 1037 ; la bataille de Nancy, 1477 », Le Pays lorrain, Nancy, Berger-Levrault, no 1 (58e année), , p. 3-18 (lire en ligne).

- Morgane Bon, « La violence de guerre en images : les guerres de Bourgogne dans la chronique bernoise de Diebold Schilling l'Ancien (1474-1477) », Annales de Janua, no 7 « La violence guerrière : de l'Antiquité au Moyen Âge », (lire en ligne).

- Pierre Boyé, « Le butin de Nancy (5 janvier 1477) : étude d'histoire et d'archéologie », Mémoires de la Société d'archéologie lorraine et du musée historique lorrain, t. 54, , p. 125-220 (lire en ligne).

- Françoise-Thérèse Charpentier, « De la croix de Bourgogne au monument de la bataille de Nancy : la bataille de Bar, 1037 ; la bataille de Nancy, 1477 », Le Pays lorrain, Nancy, Berger-Levrault, no 1 (58e année), , p. 147–175 (lire en ligne).

- Albert Collignon, Note sur les monuments, l'iconographie et les légendes de la bataille de Nancy, .

- Philippe Contamine, « Charles le Téméraire : fossoyeur et/ou fondateur de l'État bourguignon ? », Le Pays lorrain, Nancy, Berger-Levrault, no 1 (58e année), , p. 123–134 (lire en ligne).

- Michael Depreter, De Gavre à Nancy (1453-1477) : l'artillerie bourguignonne sur la voie de la « modernité », Turnhout, Brepols, coll. « Burgundica » (no 18), , XII-229 p. (ISBN 978-2-503-54186-0, présentation en ligne).

- Michael Depreter, « Charles le Hardi devant Nancy (1476/77) : folie suicidaire, stratégie militaire ou crise de l'État bourguignon ? », dans Paul Delsalle, Gilles Docquier, Alain Marchandisse et Bertrand Schnerb (dir.), Pour la singulière affection qu'avons à luy : études bourguignonnes offertes à Jean-Marie Cauchies, Turnhout, Brepols, coll. « Burgundica » (no 24), , XIV-570 p. (ISBN 978-2-503-56483-8, DOI 10.1484/M.BURG-EB.5.113916, présentation en ligne), p. 177-186.

- (de) Florens Deuchler (préf. Michael Stettler), Die Burgunderbeute : inventar der Beutestücke aus den Schlachten von Grandson, Murten und Nancy, 1476-1477, Berne, Stämpfli und C°, , XXII-418 p. (présentation en ligne).

- Maurice Dumontier, « Nancy à la veille de la bataille du 5 janvier 1477 », Le Pays lorrain, Nancy, Berger-Levrault, no 1 (39e année), , p. 1–14 (lire en ligne).

- Maurice Dumontier, « Les trois sièges de Nancy en 1475-1476. La bataille de Nancy du », Le Pays lorrain, Nancy, Berger-Levrault, no 1 (39e année), , p. 33–51 (lire en ligne).

- Pierre Frédérix, La mort de Charles le Téméraire : 5 janvier 1477, Paris, Gallimard, coll. « Trente journées qui ont fait la France » (no 10), (1re éd. 1966), 297 p. (ISBN 2-07-022550-X).

- Cinq-centième anniversaire de la bataille de Nancy, 1477 : actes du colloque organisé par l'Institut de recherche régionale en sciences sociales, humaines et économiques de l'Université de Nancy II, Nancy, 22-, Nancy, Imprimerie A. Humblot, coll. « Annales de l'Est. Mémoires » (no 62), , 447 p.

- Ferdinand de Lacombe, Le siège et la bataille de Nancy : (1476-1477), Maubon libraire-éditeur, successeur de Pfeiffer, Trottoirs Stanislas 16, (lire en ligne) lire en ligne sur Gallica

- Alain Larcan, « Gestes chevaleresques et bataille de Nancy », Le Pays lorrain, Nancy, Berger-Levrault, vol. 60, no 3, , p. 115–128 (lire en ligne).

- Fabien Niezgoda, Les partisans de Charles le Téméraire en Lorraine, Nancy, Le Polémarque, , 216 p. (ISBN 979-10-92525-10-6)

- François Pupil, « La mort du Téméraire vue par les peintres romantiques : à propos de l'acquisition d'une œuvre de Charles Houry », Le Pays lorrain, vol. 77, no 3 (93e année), , p. 175–184 (lire en ligne).

- Marie Théodore Renouard de Bussierre, Histoire de la ligue formée contre Charles le Téméraire, Lecoffre & Cie, 1846 (lire en ligne)

- Jean Richard, « La Lorraine et les liaisons internes de l'État bourguignon », Le Pays lorrain, Nancy, Berger-Levrault, no 1 (58e année), , p. 113–122 (lire en ligne).

- René Taveneaux (dir.), Histoire de Nancy, Toulouse, Privat, coll. « Univers de la France et des pays francophones », , 506 p. (ISBN 2-7089-4718-4).

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- La bataille de Nancy, documentaire réalisé par Michel Guillet (), production ORTF Nancy, Émission Est panorama, sur le site de l'INA.