Léo Schnug

Léo Schnug est un artiste peintre et illustrateur français d'origine allemande[1] qui fut membre du cercle de Saint-Léonard. Il est né le à Strasbourg dans l'Empire allemand et mort le à l’hôpital psychiatrique de Stephansfeld, à Brumath, Bas-Rhin.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Nationalité | |

| Activité | |

| Formation | |

| Maître |

Nicholaos Gysis (1842-1901) Joseph Sattler |

| Lieu de travail | |

| Mouvement | |

| Influencé par |

le Moyen Âge |

| Père |

Maximilien Christian Heinrich Schnug (d) |

| Mère |

Marguerite Lobstein (d) |

| Distinction |

Décors muraux du Château du Haut-Koenigsbourg |

Biographie

Léo Schnug est né le à Strasbourg[2].

Une enfance difficile

Léo Schnug passe sa jeunesse à Lampertheim dans le village de sa mère, Marguerite Lobstein. Son père, Maximilien Schnug, greffier de justice d’origine allemande, est interné prématurément pour maladie mentale.

Le jeune Léo Schnug dont la sœur vient de mourir à l’âge de six ans, se retrouve seul aux soins de sa mère. C’est un enfant turbulent et indiscipliné qui fugue souvent et se débarrasse volontiers dans l’Ill de ses livres et cahiers.

La situation familiale est difficile et pour survivre, sa mère loue des chambres dans sa maison du 7 rue Graumann, au centre de Strasbourg, à des artistes du Théâtre Municipal. Par leur biais, Léo Schnug a accès aux costumes de l’Opéra dont les collections seront une source d’inspiration.

Le Kunschthafe du Cercle de Saint Léonard

Après quelques années sur les bancs de l’École des arts décoratifs de Strasbourg, Léo Schnug illustre rapidement des ouvrages pour Gerlach & Schenk, éditeurs à Vienne. Il n’a que 17 ans.

Il poursuit sa formation à l’Académie des beaux-arts de Munich (1895-1900) où il suit les cours de Nicholaos Gysis (1842-1901), un peintre d’origine grecque. À cette période il se lie d'amitié avec Henri Loux, Alfred Pellon et Emile Schneider.

Léo Schnug adhère au Kunschthafe – littéralement Marmite des Arts – du Cercle de Saint-Léonard, qui réunit, à l’occasion d’agapes mémorables autour du producteur de foie gras Auguste Michel et du marqueteur d’art Charles Spindler, les artistes alsaciens Paul Braunagel, Auguste Cammissar, Benoît Hartmann, Léon Hornecker, Anselme Laugel, Henri Loux, Alfred Marzolff, Georges Ritleng, Joseph Sattler, Lothar von Seebach, Émile Schneider, et Gustave Stoskopf. Il s’installe à Strasbourg où il expose ses premières œuvres à la Galerie d’art alsacienne. Fin spécialiste des costumes militaires, il dessine des lansquenets, des saints Georges terrassant des dragons, des centurions romains d'Argentoratum, il traduit un monde médiéval fantastique.

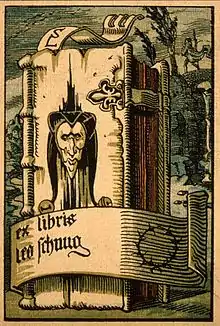

Sa période la plus féconde dure jusqu’au début de la Première Guerre mondiale. Léo Schnug réalise de nombreux dessins et allégories pour Ex-libris, des affiches, des gouaches, eaux-fortes, menus, cartes de vœux et faire-part, s’intéressant particulièrement aux personnages historiques.

Ses œuvres portent l’empreinte du Jugendstil par ses réminiscences du Moyen Âge et témoignent de sa mélancolie, de son angoisse et peut-être des prémices de sa maladie mentale.

L’alcoolisme et la folie

À la déclaration de guerre, l’artiste est enrôlé comme sous-officier dans l’armée allemande.

Ses excès de boissons le feront interner à plusieurs reprises. Il est assez rapidement jugé inapte puis réformé. Seule la défense de Guillaume II, qui l’avait décoré en 1912 pour ses réalisations au Haut-Koenigsbourg, lui évite les pires sanctions.

Dans les winstubs alsaciennes, il paie ses additions par de petits dessins réalisés sur le coin d’une table.

Son état de santé, aggravé par ses abus d’alcool, se détériore. Entre 1918 et 1919, Léo Schnug, fait un premier séjour volontaire à l’hôpital psychiatrique de Stephansfeld pour une cure de désintoxication alcoolique, hôpital dans lequel séjourne déjà son père qui y décédera en 1919.

À la suite du choc émotionnel provoqué par la mort de sa mère en , il est interné définitivement et meurt le à l’hôpital psychiatrique de Stephansfeld à Brumath[3].

Léo Schnug repose au cimetière de Lampertheim, son village natal, où son souvenir demeure. Une rue de la commune porte son nom et son tableau Der von Tierstein orne l’escalier d’honneur de la mairie.

Quelques œuvres de Léo Schnug

Sollicité pour réaliser des fresques dans différents lieux alsaciens, il bénéficie des conseils de Léon Hornecker,

- 1903, il conçoit un vitrail Le jugement de Richard Cœur de Lion pour le Musée de Haguenau.

- 1904, il peint L’entrée solennelle de Sigismond à Strasbourg en 1414 pour le Lycée de jeunes filles de Strasbourg (aujourd'hui le Lycée des Pontonniers). La toile est visible au Musée historique de Strasbourg.

- L’année 1904 lui permet de s’affirmer en décorant les salles de la Maison Kammerzell et le plafond de la Pharmacie du Cerf, situés sur la place de la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg.

- 1908, pour les Fêtes Erckmann-Chatrian organisées par le Musée Alsacien, sur le thème de la Révolution française, Schnug dessine les décors et les costumes et organise la scénographie.

- Au château du Haut-Koenigsbourg de 1912 à 1914, il prépare les croquis des costumes du défilé d’inauguration puis décore la salle des fêtes et la salle des trophées de chasse, à la demande de l’empereur Guillaume II qui le récompense personnellement de l’Ordre de l’Aigle rouge en 1912.Son travail est critiqué et lui vaut la réputation d'être protégé par le régime prussien, ce qui va nuire à sa carrière avant la première guerre mondiale[4].

- 1914, il réalise les peintures murales de la Wappensaal – salle d’armes – du château de la Wartbourg en Thuringe.

- Peinture murale Der von Tierstein à la mairie de Lampertheim.

Galerie

Léo Schnug au musée Alsacien lors des Fêtes Erckmann-Chatrian pour lesquelles il a dessiné les costumes et les décors, et réalisé la scénographie. Strasbourg, .

Léo Schnug au musée Alsacien lors des Fêtes Erckmann-Chatrian pour lesquelles il a dessiné les costumes et les décors, et réalisé la scénographie. Strasbourg, . Licht und Kraft liefert Electrizitätswerk Strassburg., vers 1908, affiche pour la Compagnie d’électricité de Strasbourg.

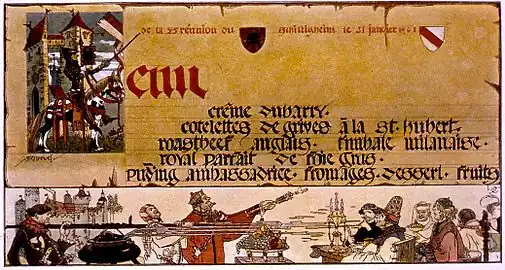

Licht und Kraft liefert Electrizitätswerk Strassburg., vers 1908, affiche pour la Compagnie d’électricité de Strasbourg. Menu pour le 25e dîner du Kunschthafe, .

Menu pour le 25e dîner du Kunschthafe, . Le général Jean-Baptiste Kléber devant les Pyramides, 1908, image à découper, musée Alsacien, Strasbourg.

Le général Jean-Baptiste Kléber devant les Pyramides, 1908, image à découper, musée Alsacien, Strasbourg. Appel à souscription pour l'armée allemande en 1917.

Appel à souscription pour l'armée allemande en 1917. Saint Georges combattant le dragon.

Saint Georges combattant le dragon.

Maison Kammerzell.

Maison Kammerzell. Maison Kammerzell.

Maison Kammerzell. château du Haut-Koenigsbourg : Saint Georges terrassant le dragon.

château du Haut-Koenigsbourg : Saint Georges terrassant le dragon. château du Haut-Koenigsbourg : joute entre les Ribeaupierre et les Rathsamhausen.

château du Haut-Koenigsbourg : joute entre les Ribeaupierre et les Rathsamhausen. château du Haut-Koenigsbourg : joute entre les Ribeaupierre et les Rathsamhausen.

château du Haut-Koenigsbourg : joute entre les Ribeaupierre et les Rathsamhausen. Au 10 place de la Cathédrale à Strasbourg : la chauve-souris (1904).

Au 10 place de la Cathédrale à Strasbourg : la chauve-souris (1904).

Notes et références

- Collectif, Léo Schnug et le Haut-Koenigsbourg, un invité au château., Strasbourg, Conseil général du Bas-Rhin, .

- « Léo SCHNUG (1878-1933) », sur www.cerclesaintleonard.com (consulté le )

- Nicolas Mengus, « SCHNUG Léo », Nouveau Dictionnaire de biographie alsacienne, , p. 3515-3516

- François Lotz, Artistes peintres alsaciens, Kaysersberg, Printek, .

Bibliographie

Albums illustrés

- Patrick et Bénédicte Hamm, Léo Schnug, 1878-1933 : ses cartes postales, ex-libris et affiches, Jérôme Do Bentzinger, Colmar, 1993.

Catalogues d’exposition

- Philippe Wendling, Léo Schnug, héraut maudit d'un passé fantasmé. Tours: Alan Sutton, 2018.

- Walter Kiwior, Julien Kiwior, Léo Schnug: un artiste de légende. De la Neustadt au Haut-Koenigsbourg. Pontarlier: Editions du Belvédère, 2017.

- Georges Bischoff, Jérome Schweitzer, Florian Siffer, Néogothique ! Fascination et réinterprétation du Moyen Âge en Alsace (1880-1930), BNU éditions, Strasbourg, 2017. 192 p. (ISBN 978-2-85923-073-9)

- Marie-Christine Breitenbach-Wohlfahrt (dir.), Léo Schnug ou l’image retrouvée, association Mitteleuropa, Schiltigheim, 1997. (ISBN 2-906995-38-X)

- Collectif, L’Alsace imagée de Léo Schnug, Musée de la communication en Alsace, Riquewihr, 2007.

- Paul Jesslen, Léo Schnug et le Haut-Koenigsbourg : un invité au château. Conseil général du Bas-Rhin, Strasbourg, 2008.

Notices biographiques

- Nicolas Mengus, Léo Schnug, in Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, vol. 34, Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace, Strasbourg, 1999, p. 3515-3516

- Gilles Pudlowski, Léo Schnug, in Dictionnaire amoureux de l'Alsace, Éditions Plon, Paris, 2010, p. 625-627 (ISBN 978-2-259-20947-2)

- Julien et Walter Kiwior, Le Kunschthaafe, art, histoire et gastronomie en Alsace, Association A.R.S Alsatiae 2010, (ISBN 9782746617339) p. 312