Vaudémont

Vaudémont est une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle, en Lorraine, dans la région administrative Grand Est.

| Vaudémont | |

Panorama sur Vaudémont. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Meurthe-et-Moselle |

| Arrondissement | Nancy |

| Intercommunalité | Communauté de communes du pays du Saintois |

| Maire Mandat |

Jean-Christophe Reuter 2020-2026 |

| Code postal | 54330 |

| Code commune | 54552 |

| Démographie | |

| Population municipale |

65 hab. (2020 |

| Densité | 11 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 25′ 03″ nord, 6° 03′ 25″ est |

| Altitude | Min. 329 m Max. 541 m |

| Superficie | 5,76 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Nancy (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Meine au Saintois |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

Géographie

Situation

Située dans le sud de la Meurthe-et-Moselle, à proximité du département des Vosges, Vaudémont domine la vaste plaine du Saintois, à une trentaine de kilomètres au sud de Nancy.

Géologie et relief

Vaudémont est un village médiéval perché sur un long éperon rocheux nommé « signal de Vaudémont », à une altitude de 480 mètres. Le village est dominé par l'ancien donjon des comtes de Vaudémont. De l'autre côté de cet éperon rocheux se situe la colline de Sion, butte-témoin des côtes de Moselle. À mi-chemin entre Vaudémont et Saxon-Sion se dresse le monument rendant hommage à Maurice Barrès.

Climat

Le climat de Vaudémont est de type océanique dégradé, avec une influence continentale assez marquée. Les températures sont contrastées, à la fois en journée et entre les saisons. Les hivers sont froids, assez humides, mais néanmoins secs par temps de gels sévères. Les étés ne sont pas toujours ensoleillés mais chauds. Les brouillards sont courants à l'automne et les vents fréquents et quelquefois violents. Au niveau local, les précipitations tendent à être plus abondantes que sur le Saintois voisin. À cause de l'altitude plus élevée, les températures sont moins tempérées et le manteau neigeux tient sur une période plus longue.

Les relevés ci-dessous proviennent de la station Météo-France de Nancy-Essey, distante d'une trentaine de kilomètres de Vaudémont[1].

| Ville | Ensoleillement | Pluie | Neige | Orage | Brouillard |

|---|---|---|---|---|---|

| Paris | 1 797 h/an | 642 mm/an | 15 j/an | 19 j/an | 13 j/an |

| Nice | 2 694 h/an | 767 mm/an | 1 j/an | 31 j/an | 1 j/an |

| Strasbourg | 1 637 h/an | 610 mm/an | 30 j/an | 29 j/an | 65 j/an |

| Colline de Sion[2] | 1 652 h/an | 759 mm/an | 31 j/an | 26 j/an | 54 j/an |

| Moyenne nationale | 1 973 h/an | 770 mm/an | 14 j/an | 22 j/an | 40 j/an |

Moyenne des relevés à Nancy-Essey (1971-2000)[3] :

| Mois | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Températures minimales moyennes (°C) | -0,9 | -0,8 | 1,8 | 3,6 | 7,8 | 11,1 | 13,0 | 12,7 | 9,7 | 6,1 | 2,2 | 0,4 | 5,6 |

| Températures moyennes (°C) | 1,8 | 2,8 | 6,2 | 8,8 | 13,2 | 16,4 | 18,7 | 18,5 | 14,9 | 10,3 | 5,2 | 3,0 | 10,0 |

| Températures maximales moyennes (°C) | 4,4 | 6,3 | 10,5 | 14,0 | 18,6 | 21,6 | 24,3 | 24,2 | 20,1 | 14,5 | 8,2 | 5,5 | 14,3 |

| Moyennes mensuelles de précipitations (mm) | 61 | 56 | 55 | 48 | 70 | 75 | 64 | 58 | 63 | 67 | 68 | 78 | 763 |

Urbanisme

Typologie

Vaudémont est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [4] - [5] - [6].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nancy, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 353 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[7] - [8].

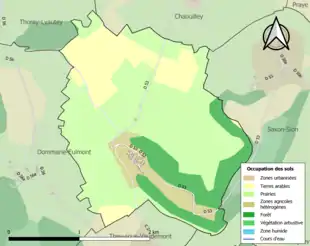

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (83,9 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (83,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (56,4 %), terres arables (19,6 %), forêts (15,9 %), zones agricoles hétérogènes (7,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,1 %)[9].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[10].

Toponymie

Le nom de Vaudémont viendrait du nom du dieu germanique Wotan, ou du patronyme germanique "Wado(n)" et du suffixe -montem.[11]

Histoire

Certains indices laissent penser que le site a été occupé dès le Ve millénaire avant J.-C., notamment le rempart dit « néolithique » à l'extérieur du village. En revanche, aucune trace d'occupation n'a été retrouvée pour la période antique.

Un hameau est probablement apparu à l'époque mérovingienne, dépendant de la paroisse de Sion.

Au début du XIe siècle, la situation stratégique du site sur un éperon rocheux amène le duc de Lorraine ou un vassal à y construire un donjon. À la fin du XIe siècle, le premier comte de Vaudémont, Gérard Ier, agrandit le château pour en faire sa résidence.

Dans les siècles suivants, de puissantes murailles dotées de tours sont érigées au fur et à mesure que le bourg se développe. Assiégé en 1635, le bourg est resté fortifié jusqu'à la destruction des murailles par les troupes françaises au XVIIe siècle, sur ordre de Richelieu, la France occupant militairement le duché de Lorraine pendant la guerre de Trente Ans.

Il en reste quelques traces dans le village. La plupart des maisons reconstruites aux XVIIe et XVIIIe siècles réutilisent d'ailleurs en façade des éléments antérieurs à cette destruction.

Politique et administration

Population et société

Démographie

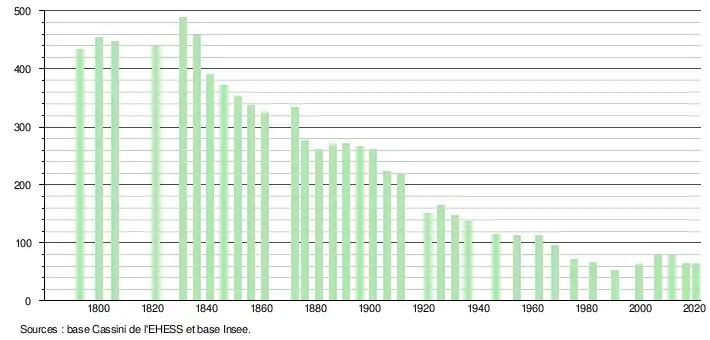

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[13]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[14].

En 2020, la commune comptait 65 habitants[Note 3], en diminution de 7,14 % par rapport à 2014 (Meurthe-et-Moselle : +0,06 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

.jpg.webp)

- Le monument Barrès, lanterne des morts inauguré en 1928.

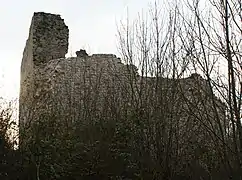

- La Tour de Brunehaut, ancien donjon, construite aux Xe – XIe siècles avec des remplois de stèles gallo-romaines[17] et la Tour du Guet sont les vestiges de l'ancien château en éperon barré des comtes de Vaudémont, qui passait pour le plus ancien de toute la Lorraine, probablement du XIe siècle, avant la datation des vestiges du donjon du château de Fontenoy-le-Château. La tour est réparée ou rebâtie au XVe siècle et démantelée en 1639 sur ordre de Richelieu. La tour est classée monument historique dès la première liste de 1840 et restaurée en 1930[18] - [19].

- la Vierge de l'hôpital.

- Le puits du village.

- La poterne de la trahison.

Vestiges visibles

Les vestiges visibles appartiennent à trois étapes de développement de la cité : le château primitif, barrant l'extrémité ouest de l'éperon, la cité puis le faubourg constituant la dernière étape de l'extension de Vaudémont.

La Tour de Brunehaut est la partie la plus visible de l'ancien château. Il s'agit d'une tour de section rectangulaire (24 × 16,5 mètres), haute à l'heure actuelle d'une quinzaine de mètres. Les murs sont exceptionnellement épais, de 4,5 mètres en partie inférieure à 4 mètres en partie supérieure. Des analyses au carbone 14 réalisées en 2007[20] sur le liant de la structure de l'édifice suggère que sa construction se situe dans le premier quart du XIe siècle. Pour Nicolas Mengus, la tour serait daté du Xe siècle à la suite d'une analyse des charbons de bois piégés dans le mortier de chaux[21]. Cette tour constituait l'angle sud-est du château de Vaudémont. Elle a eu, à travers les siècles, différentes destinations, seule ou adjointe à un logis. Sur la colline de Sion ont a reconnu des zones d'extraction de pierre utilisée pour la construction du château[17].

Son délabrement est cependant ancien puisque les textes signalent dès 1493 des chutes de pierre endommageant les bâtiments adjacents du château[20] (notamment la toiture de la cuisine[22]). La tour sera ensuite partiellement arasée en 1497, puis en 1529. Le côté est de la tour est bien conservé, seul y manque l'angle nord, effondré après 1840. Cette façade possède cinq petites ouvertures placées en hauteur sur deux niveaux, le percement au centre de ce mur, au niveau du sol actuel est récent. Le mur nord, aujourd'hui haut tout au plus d'une dizaine de mètres est beaucoup plus dégradé, il a été conforté récemment par une structure métallique placée sur sa face intérieure qui a perdu tout parement. Des murs ouest et sud, il ne subsiste pratiquement plus rien.

La tour était prolongée au nord par un long bâtiment légèrement décalé vers l'est dont les vestiges sont actuellement enfouis sous une levée de terre. Les dimensions de ce bâtiment pourraient avoisiner 40 × 8 mètres. Une gravure de 1835 montre sur un mur de ce bâtiment une technique de construction en chevrons qui rappelle celle utilisée sur la tour elle-même[23].

Ces deux édifices mis part, les jardins du château est aujourd'hui occupée par des potagers. Une partie des courtines de la ville côté sud subsiste, en revanche, les défenses du château très étendues, comportant notamment plusieurs barbacanes, sont maintenant totalement indiscernables.

Au centre du faubourg, la partie basse d'une tour de 7,5 mètres de diamètre est préservée, elle est traditionnellement nommée la Tour du Guet. Sa localisation, à plus de 100 mètres du fossé du faubourg n'est cependant pas idéale pour une telle destination. Le profond fossé du faubourg qui constituent toujours la limite sud-est du village avec plus de 200 mètres de longueur et une largeur de 20 mètres, il protégeait un boulevard d'artillerie. Il n'a pas été comblé et est maintenant en friche.

Plan du château.

Plan du château. Tour Brunehaut ; façade est.

Tour Brunehaut ; façade est. Tour de Brunehaut ; façade nord.

Tour de Brunehaut ; façade nord. Courtine et poterne.

Courtine et poterne. Localisation des vestiges sur le cadastre.

Localisation des vestiges sur le cadastre.

Édifices religieux

- Collégiale de chanoines réguliers Saint-Jean-Baptiste fondée en 1326 à l'initiative du comte Henri III de Vaudémont avec l'autorisation du chapitre collégiale Saint-Gengoult de Toul, construction sans doute terminée avant 1352 ; l'édifice, construit à l'emplacement du cimetière actuel, servait de chapelle funéraire aux comtes de Vaudémont ; figurée sur la carte de la gruerie du comté (1743) ; détruite en 1762 après le rattachement de son chapitre à celui de Bouxières-aux-Dames en 1760.

- Église paroissiale Saint-Gengoult, reconstruite en 1748, date portée, à la suite d'une demande de reconstruction de 1742 à l'emplacement de l'ancienne, documentée par une visite canonique de 1687. C'était un édifice alors en mauvais état, peut-être d'époque romane (l'église est citée en 1195), à nef grange, chœur voûté d'ogives et tour clocher sur le chœur ; tour clocher réparée en 1836. Église restaurée de 1862 à 1864, puis en 1947 et 1990.

Personnalités liées à la commune

- Bienheureuse Marguerite de Lorraine-Vaudémont (1463-1521), née à Vaudémont.

- Victor Guillaume, artiste-peintre, mort à Vaudémont en 1942.

- André Jacquemin, (1904-1992), peintre et graveur, illustrateur de La Colline inspirée de Maurice Barrès.

Héraldique

|

Blason | Coupé : au 1er burelé d'argent et de sable, au 2e d'argent à la montagne isolée de sinople. |

|---|---|---|

| Détails | La partie en chef représente les armoiries des comtes de Vaudémont, tandis que la montagne en pointe représente la colline de Sion. Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- « Vaudémont », Monographies communales de Meurthe-et-Moselle réalisées pour l'exposition universelle de 1889 et conservées par les Bibliothèques de Nancy, sur https://galeries.limedia.fr

- Vaudémont sur le site de l'Insee

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Prévisions locales - Météo-France

- Données climatiques de Nancy - linternaute.com

- Climatologie ; Données Nancy de 1946 à nos jours - lameteo.org

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Genève, , n° 16359, p. 919.

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Nicolas Mengus, Châteaux forts au Moyen Âge, Rennes, Éditions Ouest-France, , 283 p. (ISBN 978-2-7373-8461-5), p. 73.

- « Château fort de Vaudémont », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Vestige château Vaudémont », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Gérard Giuliato, Châteaux et villes fortes du comté de Vaudémont en Lorraine médiévale, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2008, p. 176, (ISBN 978-2-86480-954-8).

- Mengus 2021, p. 75.

- Mengus 2021, p. 167.

- D'après E. Grille de Beuzelin, Bibliothèque municipale de Nancy.

.jpg.webp)