Bataille de Grandson

La bataille de Grandson oppose l'armée bourguignonne aux Confédérés suisses à Grandson le , dans le cadre des guerres de Bourgogne.

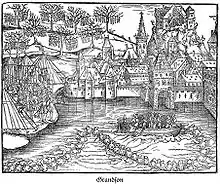

Enluminure de Diebold Schilling le Vieux ornant la Chronique officielle de Berne (Amtliche Berner Chronik), Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne, 1483.

| Date | |

|---|---|

| Lieu | Grandson |

| Issue | Victoire suisse |

|

| 18 000 hommes | 20 000 hommes |

| 300 morts | 200 morts |

Batailles

Héricourt - La Planta - Nancy 1475 - Grandson - Morat - Nancy 1477

| Coordonnées | 46° 49′ 01″ nord, 6° 37′ 59″ est | |

|---|---|---|

|

Le contexte

En 1369, le duc Philippe II de Bourgogne, dit le Hardi, épouse Marguerite III de Flandre dont la dot et l'héritage à venir (Franche-Comté, comté de Flandre et comté d'Artois) agrandissent considérablement les possessions du duc. Dès lors, les héritiers de Philippe le Hardi n'auront de cesse de relier la Bourgogne aux provinces du nord, si possible de manière pacifique, par mariage, héritage ou acquisition. C'est ainsi que se formèrent les Pays-Bas bourguignons. Charles le Téméraire, lui, voulut ou dut utiliser la manière forte, car Louis XI, roi de France, sentant la menace de cet État concurrent tenta de s'opposer à son développement. À l'est, les Confédérés suisses, en particulier les Bernois, se montraient réservés sur la création de ce vaste territoire qui risquait de les priver de leur relations commerciales entre les « pays d'en-bas » et l'Italie.

1474 représente une ouverture pour les Confédérés qui ratifient l'accord de « Paix perpétuelle » avec l'archiduc Sigismond d'Autriche. Simultanément, un accord dirigé contre les Bourguignons est passé avec Louis XI qui finance richement les Suisses. L'ennemi héréditaire ayant disparu, leurs Excellences de Berne se lancent, au printemps 1475, dans une conquête de territoires à l'ouest, s'emparant du pays de Vaud et d'une partie de la Savoie. En effet dès 1474 les Suisses, aidés des Alsaciens avaient commencé leurs incursions dans le comté de Bourgogne. Ils attaquent Héricourt et y battent l'armée bourguignonne le 13 novembre. L'année suivante, ils dévastent le Haut-Doubs incendiant tout sur leur passage[2]. Ils prennent Pontarlier et Jougne et massacrent leurs garnisons poussant le duc de Bourgogne à agir[3].

En , Charles le Téméraire, qui vient de prendre Nancy, tourne son armée pour marcher sur Berne. Après avoir franchi le col de Jougne, il emprunte la voie longeant le sud du Jura. Le , son armée met le siège devant la petite ville de Grandson dont l'imposant château est défendu par une solide garnison bernoise. Cette dernière, soumise à la puissante artillerie bourguignonne, capitule le 28 février, ignorant que son appel à l'aide a été entendu par le reste des Confédérés et qu'une armée s'était déjà rassemblée dès la veille à Neuchâtel pour lui porter secours. Une controverse existe à propos de cette reddition[4]. Selon plusieurs observateurs, parmi lesquels Jean-Pierre Panigarola, ambassadeur du duc de Milan Galéas Marie Sforza auprès de la cour de Bourgogne, les assiégés auraient été contraints par la faim de se rendre à discrétion (c'est-à-dire de capituler sans conditions)[5]. Selon d'autre commentateurs, les 412 soldats bernois ne se seraient rendus qu'en échange de la promesse d'avoir la vie sauve. Quoi qu'il en soit, le duc de Bourgogne les fait pendre aux arbres alentour ou noyer dans le lac de Neuchâtel. Cet acte provoque la colère des Suisses, dont l'armée composée de 20 000 hommes sous le commandement de Nicolas de Scharnachthal (Berne), Hans Waldmann (Zurich) et Heinrich Hassfurter (Lucerne) s'ébranle dès le surlendemain, 1er mars, aux cris de « Grandson !, Grandson ! ».

Déroulement

Charles lance ses hommes depuis Grandson jusqu'au château de Vaumarcus par un chemin rocailleux, où la neige vient à peine de fondre.

Au matin du 2 mars, des éclaireurs suisses attaquent un camp avancé bourguignon déclenchant la bataille.

À l'artillerie et aux archers bourguignons répondent les couleuvrines de Berne. Lorsque la cavalerie bourguignonne charge, les Suisses se disposent en carré avec des piques de 6 m de long que les lances de 4 m de leurs adversaires ne peuvent atteindre.

Après trois heures de combats, alors que les Suisses faiblissent, Charles le Téméraire décide de faire reculer ses troupes pour attirer les Suisses en plaine. Cependant les Bourguignons, se méprenant sur les choix de leur commandement, croient à la retraite et paniquent. Au même moment de nouvelles forces suisses arrivent en prenant les forces bourguignonnes à revers. Les mugissements des cors des Alpes, la « Vache d'Unterwald », le « Taureau d'Uri », remplissent les Bourguignons d'une terreur irraisonnée.

On compte environ 300 Bourguignons et 200 Suisses morts, auxquels s'ajoutent de nombreux blessés notamment par les flèches et carreaux.

Les Suisses trouvent alors un riche butin dans le camp abandonné par les Bourguignons, s'émerveillant de son pavillon de velours rouge, de ses armes enrichies de joyaux, et prendront 400 pièces d'artillerie. Mais le partage du butin provoque des dissensions entre villes et campagnes. La guerre civile est évitée de justesse au Convenant de Stans () grâce à la médiation de l'ermite Nicolas de Flue. Candidement, les rudes montagnards vendent pour quelques sols les diamants du Téméraire qu'ils ont reçus à des brocanteurs juifs ou lombards. Ils découvrent aussi dans le butin la tapisserie aux Mille-fleurs, tapisserie célèbre fabriquée par Jean de Haze en 1466, composée de huit pièces de tapisserie de verdures.

Ce butin, ou sa reconstitution, est aujourd'hui présenté au musée d'histoire de Berne[6].

Jeux de simulations historiques

- Épées et hallebardes : Morgarten 1315, Sempach 1386 et Grandson 1476, de Frédéric Bey, série au Fil de l'Épée, Vae Victis no 81, 2008.

Notes et références

- https://www.google.fr/books/edition/La_bataille_de_Grandson/0boaAAAAYAAJ?hl=fr&gbpv=1&dq=Bataille+de+Grandson+de+tarente&pg=PA53&printsec=frontcover

- Ed GIROD, Esquisse historique, légendaire et descriptive de la ville de Pontarlier, du fort du Joux, et de leurs environs. Avec un précis de l'histoire de la Franche Comté, J.-C. Thomas, (lire en ligne)

- Paul Joanne, Franche-Comté et Jura, Hachette, (lire en ligne)

- Frédéric Jean Charles de Gingins-La-Sarra, Épisodes des Guerres de Bourgogne : 1474 à 1476, Lausanne, Librairie Georges Bridel éditeur, (lire en ligne)

- Baron Frédéric Charles Jean de Gingins la Sarra, Dépêches des ambassadeurs milanais sur les campagnes de Charles-le-Hardi duc de Bourgogne de 1474 à 1477 : Publiées d'après les pièces originales, avec sommaire analytique et notes historiques - Tome 1, Genève, Joël Cherbuliez, libraire, (lire en ligne)

- Site du musée historique de Berne.

Bibliographie et webographie

- Morgane Bon, « La violence de guerre en images : les guerres de Bourgogne dans la chronique bernoise de Diebold Schilling l'Ancien (1474-1477) », Annales de Janua, no 7 « La violence guerrière : de l'Antiquité au Moyen Âge », (lire en ligne).

- Michael Depreter, De Gavre à Nancy (1453-1477) : l'artillerie bourguignonne sur la voie de la « modernité », Turnhout, Brepols, coll. « Burgundica » (no 18), , XII-229 p. (ISBN 978-2-503-54186-0, présentation en ligne).

- (de) Florens Deuchler (préf. Michael Stettler), Die Burgunderbeute : inventar der Beutestücke aus den Schlachten von Grandson, Murten und Nancy, 1476-1477, Berne, Stämpfli und C°, , XXII-418 p. (présentation en ligne).

- Daniel Reichel (dir.) (préf. Georges-André Chevallaz), Grandson 1476 : essai d'approche pluridisciplinaire d'une action militaire du XVe siècle, Lausanne, Centre d'histoire, coll. « Recherches de sciences comparées - Centre d'histoire et de prospective militaires » (no 2), , 253 p. (ISBN 2-8280-0000-1, présentation en ligne).

- Louis-Édouard Roulet, « Présence et engagement des combattants anglais à Grandson et à Morat », Publication du Centre européen d'études bourguignonnes, Neuchâtel, Centre européen d'études bourguignonnes, vol. 35 « L'Angleterre et les pays bourguignons : relations et comparaisons, XVe – XVIe siècle / Rencontres d'Oxford, 22 au ; actes publiés sous la direction de Jean-Marie Cauchies », , p. 107-122 (DOI 10.1484/J.PCEEB.2.302351).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :