Siège de Nancy (1475)

Le siège de Nancy oppose, du 24 octobre au , l'armée du duc de Bourgogne Charles le Téméraire à la garnison de la ville de Nancy commandée par Jean de Calabre, durant les guerres de Bourgogne (1473-1477)[1].

.jpg.webp)

| Date | 24 octobre - |

|---|---|

| Lieu | Nancy |

| Issue | Victoire bourguignonne |

|

| Environ 40 000 hommes | Environ 5 000 hommes |

Batailles

Héricourt - La Planta - Nancy (1475) - Grandson - Morat - Nancy (1477)

Contexte

Les problématiques de « l'État bourguignon »

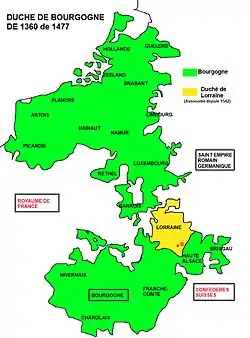

Les États bourguignons sont divisés en deux ensembles :

- les Pays de par delà : duché de Bourgogne, comté de Bourgogne et annexes ;

- les Pays de par deçà (Pays-Bas bourguignons).

Ils sont séparés l'un de l'autre par la Champagne et les duchés de Lorraine et de Bar.

En 1467, Charles le Téméraire succède à son père Philippe le Bon. Ses objectifs majeurs sont de relier territorialement ses États et d'obtenir une investiture royale, recréant l'ancien royaume de Lotharingie.

Dans cette optique, il commence par prendre possession de la Haute-Alsace que l'archiduc Sigismond d'Autriche lui vend, provoquant des craintes des Cantons suisses.

En 1473, le Téméraire s'empare également du duché de Gueldre, de part et d'autre du Rhin.

Le traité entre les ducs

Charles se tourne alors vers la Lorraine et son nouveau duc, René II. Il le rencontre à Trèves et signent un traité par lequel ils s'engagent à ne pas s'allier avec Louis XI dans une alliance qui nuirait à l'autre. De plus René II accorde au Téméraire le libre passage dans ses États et autorise l'installation de garnisons bourguignonnes dans les villes de Charmes, Darney, Épinal, Neufchâteau et Prény.

René II n'a guère le choix, car il ne peut pas compter sur le soutien de Louis XI qui vient de signer une trêve avec Charles. Mais très rapidement, les incidents se multiplient entre la population lorraine et les garnisons bourguignonnes.

La rupture de la paix

René II prend alors contact avec les adversaires du duc de Bourgogne : Louis XI, les Confédérés suisses, menacés par les projets d'expansion du Téméraire, ainsi que les villes autonomes de Haute-Alsace qui subissent les abus de l'administration bourguignonne locale, dirigée par Pierre de Hagenbach.

Louis XI signe plusieurs traités, avec les Suisses en octobre 1474, avec l'empereur Frédéric III en décembre 1474 et surtout avec le roi Édouard IV d'Angleterre, beau-frère de Charles le Téméraire, le à Picquigny.

Cette activité diplomatique isole Charles le Téméraire. Fort de ces alliances, René II lance un défi à son voisin le . Charles commence par signer une nouvelle trêve avec Louis XI, puis envahit la Lorraine à l'automne. Rapidement, il prend Charmes, Épinal et arrive devant Nancy le .

Le siège

L'armée bourguignonne arrive en vue de la capitale lorraine le 24 octobre et malgré la proximité de l'hiver, le siège est immédiatement entrepris. Le Téméraire installe son quartier-général dans la Commanderie de St Jean de Nancy qui est à cette époque isolée de la ville et juchée sur un promontoire qui permet d'avoir une vue étendue sur le siège. Les bourguignons montent leur camp et dès que ceux-ci sont installés, les canons de la ville font feu sur eux et les atteignent, causant de nombreux dégâts. Bousculés et surpris, les bourguignons reculent à la hâte leur campement afin de se porter hors d'atteinte de l'artillerie lorraine[1]. Dans la nuit du 25 au 26, les bourguignons parviennent à pénétrer et à prendre le faubourg Saint-Nicolas au prix de lourdes pertes[2]. Ils y installent alors leur artillerie. Malgré les actions et sorties des Lorrains, ces derniers ne parviennent pas à stopper les travaux de siège qui avancent rapidement.

Début novembre, un canonnier lorrain parvient à installer deux bombardes sur une haute tour et à bombarder le quartier-général bourguignon qui doit être évacué. Toujours depuis cette tour, un puissant assaut bourguignon est repoussé par les deux pièces d'artillerie. Des deux côtés, les armées sont efficaces et le siège commence à piétiner. Les deux commandants alternent habilement de stratégies créant un contexte militaire qui évolue sans cesse. Un certain découragement gagne cependant l'armée bourguignonne : on hésite sur la suite de la bataille, mais le duc de Bourgogne impose à ses généraux de continuer. La stratégie change alors : au lieu d'assauts et de travaux de sape, les Bourguignons créent un blocus total de la cité et se placent davantage en retrait de celle-ci. À partir de ce moment, c'est dans le camp lorrain que le découragement se fait sentir, d'autant que les vivres commencent à manquer[2].

Le 29 novembre, la ville assiégée reçoit un courrier de son duc René II demandant à ses défenseurs de cesser le combat pour épargner la ville et les civils[3]. En effet, le duc de Lorraine, n'a pas de renfort à leur envoyer. Les échevins et bourgeois de la ville se réunissent et veulent capituler contre l'avis de leur gouverneur, le bâtard de Calabre. Un héraut est alors envoyé aux Bourguignons et les combats cessent: la ville se rend. 2 000 Lorrains, 2 000 Allemands et 600 gascons défilent hors de la cité qu'ils doivent évacuer. Le Téméraire victorieux, fait son entrée en grande pompe avec ses généraux[4].

Conséquences

La Lorraine semble perdue pour René qui, prudent, se réfugie à Joinville, en Champagne. Prenant possession de la ville, le Téméraire proclame son souhait d'ériger Nancy en capitale de son « futur royaume ». De nouveaux baillis sont nommés, des officiers et des capitaines bourguignons sont établis dans les places fortes…

Les États lorrains se rallient au vainqueur et Charles se proclame duc de Lorraine[5]. Seuls une partie de la Lorraine allemande parmi laquelle le comté de Bitche et la cité épiscopale de Sarrebourg, qui venait de s'émanciper de la tutelle de l'évêque quelques années plus tôt et défendue grâce à son alliance militaire avec les Strasbourgeois, ne se soumettent pas au duc de Bourgogne et restent fidèles au duc René II [6].

Le 22 août 1476, à la tête d'une armée de quatre à cinq mille hommes, René II met le siège devant Nancy, défendue par une garnison bourguignonne de deux mille soldats, majoritairement composée d'Anglais et dirigés par Jean de Rubempré. Au bout d'un mois et demi, les Anglais, dont le chef est tué au cours d'une sortie, et forcent Rubempré à négocier. La ville ouvre ses portes le 7 octobre et, le lendemain, la garnison bourguignonne quitte Nancy

Bibliographie

- Mémoires de la Société bourguignonne de géographie et d'histoire, Volume 8, Dijon, 1892

- Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine, qui comprend ce qui s'est passé de plus mémorable dans l' archevêché de Trèves, et dans les évêchés de Metz, Toul et Verdun, depuis l'entrée de Jules César dans les Gaules jusqu'à la mort de Charles V, duc de Lorraine, arrivée en 1690, avec les pièces justificatives... Le tout enrichi de cartes géographiques, de plans de villes. Augustin Calmet · 1728

Notes et références

- Société bourguignonne de géographie et d'histoire Dijon, Mémoires de la Société bourguignonne de géographie et d'histoire, (lire en ligne)

- Augustin Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine, qui comprend ce qui s'est passé de plus mémorable dans l' archevêché de Trèves, et dans les évêchés de Metz, Toul et Verdun, depuis l'entrée de Jules César dans les Gaules jusqu'à la mort de Charles V, duc de Lorraine, arrivée en 1690, avec les pièces justificatives... Le tout enrichi de cartes géographiques, de plans de villes... par le R. P. Dom Augustin Calmet,..., Jean-Baptiste Cusson, (lire en ligne)

- Aristide Mathieu Guilbert, Histoire des Villes de France, par A. Guilbert [and others]., (lire en ligne)

- Ferdinand de Lacombe, Le siége et la bataille de Nancy (1476-1477).: Épisodes de l'histoire de Lorraine, Maubon, (lire en ligne)

- Niezgoda 2017.

- Huguenin Jeune, Histoire de la guerre de Lorraine et du siège de Nancy, Metz,