Royaume de Haute-Bourgogne

Le royaume de Haute-Bourgogne (ou royaume de Bourgogne transjurane) était un État féodal qui a existé au Xe siècle (transjuran signifiant à l'est des Monts du Jura).

Royaume de Bourgogne transjurane

| Capitale | Saint-Maurice |

|---|---|

| Religion | catholicisme |

| 843 | Traité de Verdun : l'Empire carolingien est divisé entre les trois fils de Louis le Pieux : Charles II le Chauve (Francie occidentale, dont la Bourgogne franque), Lothaire Ier (Francie médiane, dont la Bourgogne impériale) et Louis II de Germanie (Francie orientale). |

|---|---|

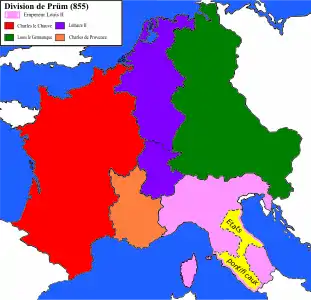

| 855 | Traité de Prüm : la Francie médiane est divisée entre les 3 fils de Lothaire Ier : Lothaire II de Lotharingie (Lotharingie, dont la Haute-Bourgogne : la Bourgogne transjurane), Charles de Provence (Basse-Bourgogne : Bourgogne cisjurane et Provence) et Louis II d'Italie (Italie). |

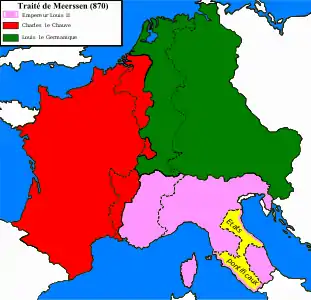

| 870 | Traité de Meerssen : Charles II le Chauve et Louis II le Germanique se partagent la Lotharingie de leur neveu Lothaire II. |

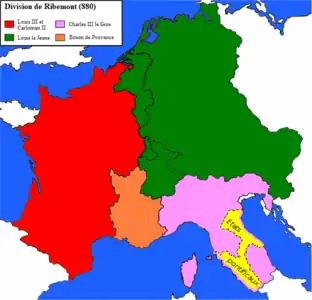

| 880 | Traité de Ribemont : pour lutter plus efficacement contre Boson de Provence, Louis III de France et Carloman II (rois de Francie occidentale) accordent la totalité de la Lotharingie à Louis III de Germanie contre sa neutralité dans le conflit. |

| 888 | Mort de Charles III le Gros, roi de Francie occidentale et de Francie orientale. L'Empire carolingien traverse une nouvelle crise successorale. Rodolphe Ier, fils du duc de Bourgogne transjurane Conrad II, parvient à se faire élire roi de Bourgogne transjurane par le concile d'Agaune. |

| 933 | Hugues d'Arles « cède » le royaume de Basse-Bourgogne de son cousin Louis III l'Aveugle à Rodolphe II de Bourgogne pour le trône d'Italie. Union du Royaume de Basse-Bourgogne (cisjurane et Provence) avec le Royaume de Haute-Bourgogne (transjurane). |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Royaume d'Arles, le « Royaume des Deux-Bourgognes » :

Royaume d'Arles, le « Royaume des Deux-Bourgognes » :

- Royaume de Haute-Bourgogne (transjurane)

- Royaume de Basse-Bourgogne (cisjurane et Provence)

Issue de la partition de la Bourgogne impériale lors du traité de Prüm, (elle-même issue de la division du royaume de Bourgogne (Burgondie) à la suite du traité de Verdun de 843), son territoire s'étendait dans les actuelles Suisse et Franche-Comté.

Vers 933, sous les règnes de Rodolphe II († 937) et de son fils Conrad le Pacifique († 993), le royaume de Haute-Bourgogne et le royaume de Provence s'unissent. Le royaume ainsi formé prend le nom de « royaume des Deux-Bourgognes ou d'Arles », et se place sous la suzeraineté des souverains germaniques à partir de 1032, à la mort du fils de Conrad, Rodolphe III.

Historique

Le traité de Verdun de 843 divise de façon définitive l'empire carolingien. Le Royaume de Bourgogne, donne naissance, à l’ouest de la Saône, à une Bourgogne franque rattachée à la Francie occidentale (dont vient la Bourgogne ducale), et à l’est de cette même rivière, à une Bourgogne impériale, lot de l’empereur Lothaire Ier, rattachée à la Francie médiane. À la mort de l'empereur en 855, la Francie médiane est partagée entre ses trois fils lors du traité de Prüm :

- la partie sud de la Bourgogne impériale (Provence, plus Bourgogne cisjurane et rhodanienne ; cisjuran signifiant à l'ouest de la chaîne jurassienne avec un prolongement vers le sud, donc en gros le duché de Lyon-Vienne, plus Valence, Die, Dauphiné/Grenoble, Maurienne, Savoie propre, plus Vivarais et Uzège) revient au benjamin Charles de Provence († 863),

- et la partie nord (Bourgogne transjurane) est rattachée à la Lotharingie du cadet Lothaire II († 869) ;

- l'aîné Louis II († 875) recevant l'Italie et la dignité impériale.

Mais les héritiers mâles de l'empereur Lothaire Ier disparaissent les uns après les autres, et leurs descendants par les femmes (ou ceux de ses frères Louis le Germanique et Charles le Chauve) tentent de se dépouiller mutuellement. Les Normands ravagent le nord, les Sarrasins menacent le midi, partout règne l'anarchie.

La Transjurane de Lothaire II comprenait l'Helvétie, composée des diocèses de Lausanne (le Pays de Vaud), de Genève (avec Gex, le Valromey, la Haute-Savoie dont le Genevois, le Chablais et le Faucigny, le nord du Bourget) et de Sion (le Valais, avec St-Maurice-d'Agaune) ; plus Belley et la Tarentaise (mais dès 858 ces deux derniers pays passent à son frère Charles de Provence). En fait, Lothaire II perd vite le contrôle effectif de la Transjurane, son beau-frère le Bosonide Hu(c)bert en devenant le marquis puis le duc (il est aussi l'abbé laïc de St-Maurice) ; mais vers 864/866, Hubert est éliminé par le Welf Conrad II d'Auxerre († 876), qui prend les mêmes titres. La souveraineté de Lothaire II sur la Transjurane, pourtant toute nominale, disparut même, puisqu'il dut la transférer à son frère aîné l'empereur Louis d'Italie en 859, sauf sur le Mont-Joux et le Pipicensis (la bande de terres entre l'Aar et la Birse).

À Conrad succède son fils le marquis Rodolphe Ier (éponyme des Rodolphiens), sous la souveraineté de Charles le Chauve († 877 ; empereur et roi d'Italie en 875 ; oncle de Lothaire II) puis de son neveu Charles le Gros (fils du Germanique ; empereur en 881 et roi d'Italie en 879). Entre-temps, le beau-frère de Charles le Chauve (et le neveu maternel du duc Hucbert), Boson († 887), a tenté de fonder en 879 un nouveau royaume de Provence et Cisjurane augmenté des pays de la Saône et du Doubs (à cheval sur la Saône : la rive droite/occidentale, plus la rive gauche/orientale - l'Outre-Saône - dont la Franche-Comté) et du diocèse de Lausanne ; mais ce ne fut qu'un feu de paille, du moins dans son extension de part et d'autre des monts du Jura.

Après que Charles le Gros (dernier fils de Louis le Germanique ; roi d'Alémanie, de Germanie, d'Italie et de France, empereur en 881, le dernier à rassembler le domaine carolingien) eut été déposé en et fut mort le 13 janvier suivant, les nobles et les principaux membres du clergé de Haute-Bourgogne se réunirent dans l'abbaye territoriale de Saint-Maurice d'Agaune en , et proclamèrent roi le fils du duc Conrad et gendre du roi Boson, le marquis Rodolphe Welf[1] - [2]. Au printemps 888 (en avril ?), Rodolphe est aussi couronné roi de Lotharingie à Toul par l'évêque Arnaud (Arnald). Apparemment, profitant de la légitimité conférée par son élection, Rodolphe affirma ses droits sur l'ensemble de la Lotharingie, prenant la plus grande partie de l'Alsace et de la Lorraine. Mais son ambition est contestée par l'empereur Arnulf de Carinthie († 899 ; petit-fils du Germanique), qui força rapidement Rodolphe à abandonner l'essentiel de la Lotharingie en échange de sa reconnaissance en tant que roi de Bourgogne. Cependant, les hostilités entre Rodolphe et Arnulf semblent avoir continué avec intermittence jusqu'en 894. Un fils d'Arnulf, Zwentibold († 900), devint alors roi de Lotharingie en 895.

- De la Lotharingie de 859 (dont il fut un roi éphémère, couronné en 888), Rodolphe Ier († 911) garda seulement la zone méridionale : l'Outre-Saône (dans l'obédience de l'archevêché de Besançon et à l'origine de la Franche-Comté ou comté de Bourgogne), et le sud du vieux duché d'Alsace (avec Bâle, Delémont, Ferrette ; l'Elsgau ou l'Ajoie au sens large, c'est-à-dire l'Ajoie suisse (Porrentruy) et le pays de Montbéliard ; l'actuel canton du Jura faisait donc partie de cet espace ; Bâle fut annexée en 1006/1025 à la Germanie par les empereurs saint Henri II et Conrad le Salique).

- L'Helvétie ou Suisse romande (avec Lausanne et le pays de Vaud, Payerne, Neuchâtel ; Genève et le Genevois, l'Albanais, Gex, le Valromey ; Sion et le Valais ; le Pipicensis, entre Aar et Birse, avec Soleure) est évidemment la pièce maîtresse du royaume de Transjurane (qu'on appelle parfois seulement la Jurane puisqu'il était à cheval sur les Monts du Jura avec l'acquisition, comme on l'a vu, de la Franche-Comté).

- Le royaume de Rodolphe comprenait sans doute la Tarentaise, dont dépendait Aoste (mais semble-t-il pas Belley, évêché pourtant suffragant de Besançon mais passé à Louis de Provence ?).

- Le fils et successeur de Rodolphe Ier, Rodolphe II († 937), épousa Berthe de Souabe et tenta de s'étendre vers la Souabe et le Brisgau : il en garda l'Argovie, la frontière étant alors repoussée de l'Aar vers la Reuss et la Glatt. Il fut aussi roi d'Italie en 922-926. Son frère Louis fut même comte en Thurgovie.

En 933, le roi de Bourgogne transjurane Rodolphe II (petit-fils maternel du roi Boson) en compétition avec Hugues d'Arles (petit-fils du duc Hubert) pour la couronne d'Italie, aurait obtenu de ce dernier la cession de l'ancien royaume de Provence en échange de l'abandon des ambitions italienne. Poupardin cite Liutprand de Crémone[3] : « Quand le roi Hugues l’apprit, il lui envoya des députés, et donna à Rodolphe toute la terre qu’il avait tenue en Gaule avant de monter sur le trône, en même temps qu’il recevait de lui le serment qu’il ne rentrerait jamais en Italie ». Cet accord, dont l'existence est discutée[4], aurait écarté définitivement Charles-Constantin de Vienne de la succession de son père Louis l'Aveugle (empereur, roi de Provence et d'Italie, † 928, fils du roi Boson) et l'aurait conduit à faire appel au roi des Francs Raoul, qui ne put cependant lui assurer que le Viennois.

Les deux royaumes bourguignons sont ainsi réunifiés au sein du Royaume des Deux-Bourgognes ou Royaume d'Arles, mais sous l'égide des rois de Germanie Henri l'Oiseleur et son fils Otton. Après Rodolphe II vinrent son fils Conrad le Pacifique puis son petit-fils Rodolphe III († en septembre 1032 sans postérité). Et c'est un arrière-arrière-petit-fils d'Otton et un neveu par alliance de Rodolphe III, l'empereur Conrad le Salique, qui recueillit en 1032 la succession du royaume d'Arles, dont la Transjurane.

Partition de la Bourgogne

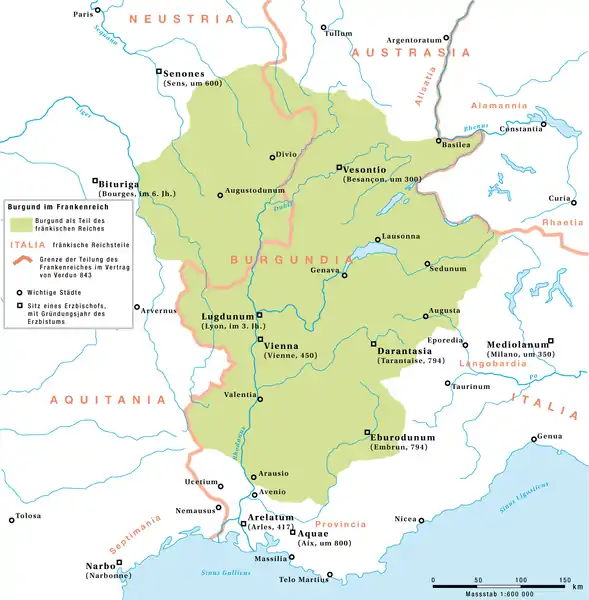

Division de la Bourgogne lors des partitions successives de l'empire carolingien

Traité de Verdun (843) : l'Empire carolingien est divisé entre les trois fils de Louis le Pieux : Charles II le Chauve (Francie occidentale, dont la Bourgogne franque), Lothaire Ier (Francie médiane, dont la Bourgogne impériale) et Louis II de Germanie (Francie orientale).

Traité de Verdun (843) : l'Empire carolingien est divisé entre les trois fils de Louis le Pieux : Charles II le Chauve (Francie occidentale, dont la Bourgogne franque), Lothaire Ier (Francie médiane, dont la Bourgogne impériale) et Louis II de Germanie (Francie orientale). Traité de Prüm (855) : la Francie médiane est divisée entre les 3 fils de Lothaire Ier : Lothaire II de Lotharingie, Charles de Provence (Basse-Bourgogne : Bourgogne cisjurane et Provence) et Louis II d'Italie.

Traité de Prüm (855) : la Francie médiane est divisée entre les 3 fils de Lothaire Ier : Lothaire II de Lotharingie, Charles de Provence (Basse-Bourgogne : Bourgogne cisjurane et Provence) et Louis II d'Italie. Traité de Meerssen (870) : Charles II le Chauve (Francie occidentale) et Louis II le Germanique (Francie orientale) se partagent le royaume de leur neveu Lothaire II : la Lotharingie (Nord de la Francie médiane).

Traité de Meerssen (870) : Charles II le Chauve (Francie occidentale) et Louis II le Germanique (Francie orientale) se partagent le royaume de leur neveu Lothaire II : la Lotharingie (Nord de la Francie médiane). Traité de Ribemont (880) : pour lutter plus efficacement contre Boson de Provence, Louis III de France et Carloman II accordent la totalité de la Lotharingie à Louis III le Jeune contre sa neutralité dans le conflit.

Traité de Ribemont (880) : pour lutter plus efficacement contre Boson de Provence, Louis III de France et Carloman II accordent la totalité de la Lotharingie à Louis III le Jeune contre sa neutralité dans le conflit.

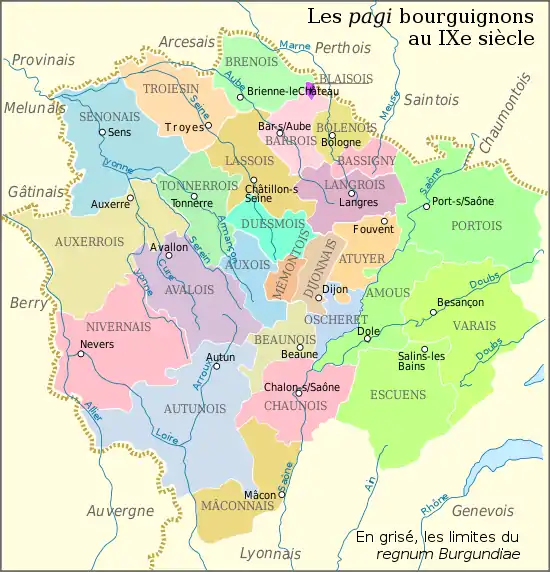

Décomposition de la Bourgogne

Les pagi bourguignons au IXe siècle.

Les pagi bourguignons au IXe siècle. Les pagi carolingiens en Bourgogne viennoise au IXe siècle.

Les pagi carolingiens en Bourgogne viennoise au IXe siècle.

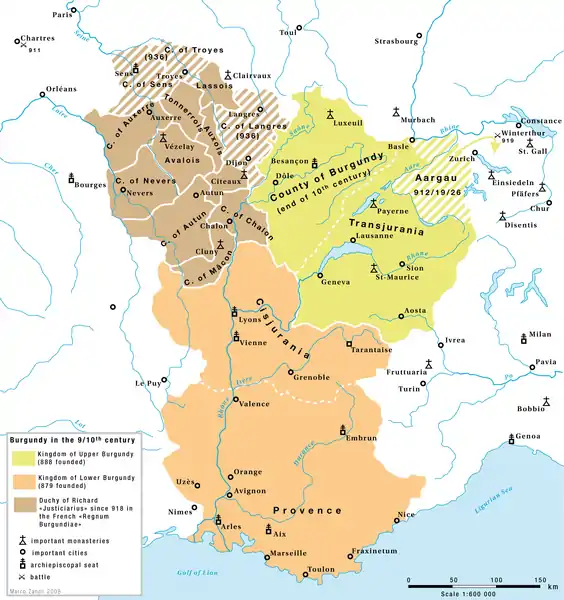

La Bourgogne au Xe siècle :

La Bourgogne au Xe siècle :

- Le royaume de Basse-Bourgogne (en orange)

- Le royaume de Haute Bourgogne (en vert)

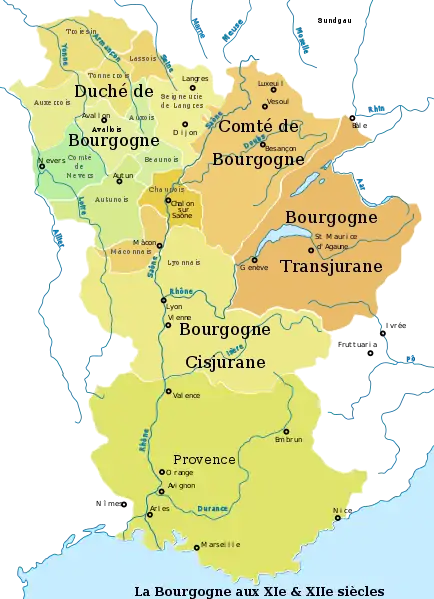

- Le duché de Bourgogne (en marron). La Bourgogne aux XIe et XIIe siècles. Les quatre Bourgognes :

La Bourgogne aux XIe et XIIe siècles. Les quatre Bourgognes :

- le duché de Bourgogne

- le comté de Bourgogne

- la Bourgogne transjurane

- la Bourgogne cisjurane avec la Provence..svg.png.webp) L'État bourguignon sous le duc Philippe II le Hardi (1363-1403) :

L'État bourguignon sous le duc Philippe II le Hardi (1363-1403) :

- Duché de Bourgogne

- Comté de Nevers

- Comté de Bourgogne

- Comté de Rethel

- Comté d'Artois

- Comté de Flandre.

Source

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Royaume de Bourgogne » (voir la liste des auteurs).

Notes et références

- Réginon de Prüm: AD 887.

- Florian Mazel, Féodalités (888-1180), Humensis, 04/05/2010

- Liutprand de Crémone, Antapodosis, l. III, c. 48.

- Carlrichard Bruhl, Naissance de deux peuples : Français et Allemands, IXe – XIe siècle, Fayard, 1995, 387 p.

Annexes

Bibliographie

- René Poupardin :

- Le royaume de Provence sous les Carolingiens (855 – 933), É. Bouillon, 1901 (lire en ligne).

- Le royaume de Bourgogne (888 – 1038) : étude sur les origines du royaume d'Arles, Librairie Honoré Champion, Paris, 1907 (lire en ligne).

- Honoré Bouche, Histoire de Provence.

- Frédéric Charles Jean de Gingins de la Sarraz, Mémoires pour servir à l'histoire des royaumes de Provence et de Bourgogne jurane, Lausanne, 1851.

- E.-F. Grasset, Notice sur les chartes impériales du royaume d'Arles, existant aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, parue dans : Répertoire des travaux de la société de statistique de Marseille.

- François Demotz :

- L’An 888. Le Royaume de Bourgogne. Une puissance européenne au bord du Léman, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, coll. « Le savoir suisse », , 142 p., chap. 83.

- La Bourgogne, dernier des royaumes carolingiens, Lausanne, Société d'histoire de la Suisse romande, 2008.

- Bertrand Schnerb, L'État bourguignon 1363 – 1477, Éditions Perrin, 1999.

- Paul Bonenfant :

- Philippe le Bon : sa politique, son action, De Boeck Université, 1996, 476 p., (ISBN 2804121151).

- « La persistance des souvenirs lotharingiens », dans Bulletin de l'Institut Historique Belge de Rome, fascicule XXVII, 1952, p. 53 – 64.

- « Les projets d'érection des Pays-Bas en royaume du XVe au XVIIIe siècle », dans Revue de l'Université de Bruxelles, tome XLI, 1935-1936, p. 151 – 169.

- Chaume (Abbé), « Le sentiment national bourguignon de Gondebaud à Charles le Téméraire », 1922, dans Mémoires de l'Académie de Dijon, p. 195 – 308.

- Yves Cazaux, L'idée de Bourgogne, fondement de la politique du duc Charles, « 10e rencontre du Centre Européen d'Études Burgondo-médianes », Fribourg, 1967, Actes publiés en 1968, p. 85 – 91.

- « État bourguignon et Lotharingie », Académie royale de Belgique, dans Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques, 5e série, tome XLI, 1955, p. 266 – 282.

- Alexandre Pahud, Les assemblées judiciaires du royaume de Bourgogne (Xe-XIe siècles), Orbe, Alexandre Pahud, coll. « Cahiers d'études indépendantes », , 83 p.

Articles connexes

Liens externes

- Le retour des rois de Bourgogne (fin IXe – fin Xe siècle).

- Histoire du royaume de Bourgogne du IXe au XIe siècle.

- Hans-Dietrich Kahl, « Second royaume de Bourgogne » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du .

- Dossiers sur le site des Archives départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie - Sabaudia.org.

- Laurent Ripart, « Du royaume burgonde au royaume de Bourgogne : les terres savoyardes de 443 à 1032 » (consulté le ), p. 7.