Saint-Maurice (Valais)

Saint-Maurice est une commune suisse du canton du Valais, située dans le district homonyme dont elle est le chef-lieu.

| Saint-Maurice | ||||

_-_juillet_2022.jpg.webp) Saint-Maurice depuis les vignes de Bex en . | ||||

Armoiries |

Drapeau |

|||

| Administration | ||||

|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||

| Canton | ||||

| District | Saint-Maurice | |||

| Localité(s) | Épinassey, La Rasse, Les Planeys, Mex | |||

| Communes limitrophes | Massongex, Vérossaz, Evionnaz, Collonges, Bex, Lavey-Morcles, Val-d'Illiez, Vérossaz | |||

| Président | Xavier Lavanchy (PDC) | |||

| NPA | 1890 | |||

| No OFS | 6217 | |||

| Démographie | ||||

| Gentilé | Agaunois ou Saint-Mauriard | |||

| Population permanente | 4 518 hab. (31 décembre 2020) | |||

| Densité | 302 hab./km2 | |||

| Langue | Français | |||

| Géographie | ||||

| Coordonnées | 46° 13′ 00″ nord, 7° 00′ 00″ est | |||

| Altitude | 414 m |

|||

| Superficie | 14,94 km2 | |||

| Localisation | ||||

Carte de la commune

|

||||

| Géolocalisation sur la carte : Suisse

Géolocalisation sur la carte : Suisse

Géolocalisation sur la carte : canton du Valais

| ||||

| Liens | ||||

| Site web | www.saint-maurice.ch | |||

| Sources | ||||

| Référence population suisse[1] | ||||

| Référence superficie suisse[2] | ||||

Géographie

Le territoire de Saint-Maurice s'étend sur 14,94 km2[2]. Lors du relevé de 2013-2018, les surfaces d'habitations et d'infrastructures représentaient 17,6 % de sa superficie, les surfaces agricoles 16,2 %, les surfaces boisées 45,6 % et les surfaces improductives 20,5 %[3].

Histoire

.jpg.webp)

Habitée dès l'Antiquité, elle était connue à l'époque romaine sous le nom d’Agaune (Acaunum).

Lieu du légendaire massacre de la légion thébaine, elle a pris le nom de son chef, Maurice, Noir venu d'Égypte.

Elle est le siège d'une importante abbaye, l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune, fondée en 515 sur le lieu de la tombe des martyrs de la Légion thébaine. C'est le plus ancien monastère d'Occident en activité sans réelle interruption.

Avant le VIe siècle, la passe de Saint-Maurice (clusa Santi Mauritii) est défendue par une porte que doit emprunter la seule route traversant ce défilé. Un péage y est établi, le château de Saint-Maurice et sur le roc voisin s'élève une tour ronde servant à signaler les convois de pèlerins[4].

Au Xe siècle, Saint-Maurice est la capitale de la Bourgogne transjurane.

Depuis le début du XVIIe siècle, la ville abrite un couvent de frères mineurs capucins. C'est durant l'été et l'automne 1602 que les premiers capucins (ils ne sont que deux) prêchent dans le Chablais valaisan. Ils venaient de Thonon et étaient envoyés par François de Sales, afin de repousser le protestantisme hors du Valais. Ils s'installent dans un premier temps en dehors de la ville (maison et chapelle de Saint-Laurent, dès 1611), puis construisent leur propre couvent, à l'intérieur des murs cette fois, dès 1639. L'église est consacrée le . Une communauté de capucins occupe toujours les lieux.

Le , un grand incendie détruit la ville. Le feu était parti de l'abbaye.

Elle est la première ville du Valais à planter un arbre de la liberté. Le , Michel Ange Mangourit, chargé d'affaires (résident) de la République française arrive à Saint-Maurice. Le 28 janvier, le peuple proclame son indépendance et plante l'arbre de la liberté. Depuis 1475, le Bas-Valais était pays sujet des Sept-Dizains (Haut-Valais) et Saint-Maurice était le lieu de résidence du gouverneur haut-valaisan qui représentait le Bas-Valais à la Diète à Sion. De 1810 à 1814, Saint-Maurice est chef-lieu d'un arrondissement du département du Simplon.

Saint-Maurice est une des étapes de la Via Francigena, chemin de pèlerinage menant à Rome. Elle est mentionnée à ce titre par Sigéric, en 990, avec la mention LI Sce Maurici (numéro d'étape en partant de Rome). Elle est également citée par Nikulas de Munkathvera dans le Leiðarvísir, itinéraire rédigé vers 1154.

Lors de travaux de réfection de la route cantonale passant par la commune, une église datant du premier millénaire est découverte sous la route, devant la basilique actuelle[5].

Depuis le , la fusion avec la commune limitrophe de Mex est effective. Cette fusion a été acceptée en votation populaire lors du scrutin du , par 72 % à Mex et 88 % à Saint-Maurice, après avoir été validée par le gouvernement et le parlement valaisan.

En 2013, des fouilles ont été menées sur le site de l'abbaye de Saint-Maurice par l'archéologue valaisanne Alessandra Antonini[6].

Au , elle comptait 3 879 habitants mais dispose d'infrastructures pour 10 000.

Politique

Liste des présidents

Population

Gentilés et surnom

Les habitants de la commune se nomment les Agaunois ou les Saints-Mauriards, quelquefois les Saints-Mauriçois ou Mauriçois[21].

Ils sont surnommés les Peca-Porè, soit ceux qui mangent des poireaux en patois valaisan[21].

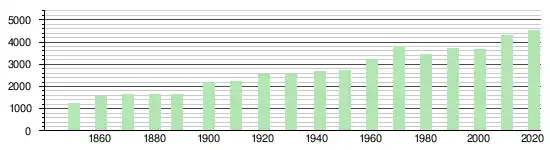

Évolution de la population

Saint-Maurice compte 4 518 habitants au 31 décembre 2020 pour une densité de population de 302 hab/km2[1]. Sur la période 2010-2019, sa population a augmenté de 4,9 % (canton : 10,5 % ; Suisse : 9,4 %)[2].

Pyramide des âges

En 2020, le taux de personnes de moins de 30 ans s'élève à 33,9 %, au-dessus de la valeur cantonale (31,7 %). Le taux de personnes de plus de 60 ans est quant à lui de 23,2 %, alors qu'il est de 26,6 % au niveau cantonal[23].

La même année, la commune compte 2 217 hommes pour 2 301 femmes, soit un taux de 49,1 % d'hommes, inférieur à celui du canton (49,6 %)[23].

Jumelage

Saint-Maurice (France) depuis le

Saint-Maurice (France) depuis le  Obersiggenthal (Suisse) depuis 2004

Obersiggenthal (Suisse) depuis 2004

Saint-Maurice est jumelée avec la commune française de Saint-Maurice (Val-de-Marne) depuis le . Des échanges de jeunes sont organisés depuis 1958. Ces échanges se sont effectués sans discontinuer et chaque année ce sont trente enfants qui sont reçus durant quinze jours dans des familles d'accueil, deux semaines en Suisse pendant l'hiver et deux semaines en France pendant l'été.

La commune également jumelée avec Obersiggenthal/Baden dans le canton d'Argovie) depuis 2004, des échanges linguistiques avait eu lieu à partir de 2001 avec les classes du cycle d'orientation.

Culture et patrimoine

Intérêt touristique

Outre le trésor de l'abbaye de Saint-Maurice et l'intérêt du lieu comme étape sur le pèlerinage de Rome (via Francigena), Saint-Maurice se distingue par sa grotte aux Fées.

- Le château de Saint-Maurice ou château des Gouverneurs, véritable verrou sur la plaine et gardant l'accès vers le Valais central ainsi que le pont médiéval sur le Rhône du XIIe siècle menant à la rive vaudoise.

- La chapelle de Notre-Dame du Scex.

- Les forts de Cindey et de Scex, des anciens ouvrages d'artillerie sous roc de l'armée suisse.

- Le Marché Monastique de Saint-Maurice, réunissant des congrégations religieuses européennes, a lieu chaque année lors de la Saint Maurice.

Le lac souterrain dans la Grotte aux Fées.

Le lac souterrain dans la Grotte aux Fées. Un canon d'artillerie dans le fort Cindey.

Un canon d'artillerie dans le fort Cindey. Vue de l'église de Saint-Maurice.

Vue de l'église de Saint-Maurice.

Héraldique

Les armoiries de Saint-Maurice sont attestées sur des bannerets dès 1434. La partition du champ date au moins du XVIIIe siècle. La croix tréflée est une référence à Maurice d'Agaune, qui la porte sur son bouclier sur les sceaux de l'abbé de Saint-Maurice Barthélemy Ier[25].

Voir aussi

Sources

- Gilbert Coutaz, "La ville de St-Maurice d'Agaune avant la Grande Peste. Étude d'histoire sociale d'après la liste des contribuables de 1303. Avec une étude linguistique du mot exeva (-na)", dans Vallesia, 34, 1979, pp. 175-278.

- Pierre Devanthey, Raphaël Berra, Jean-Marc Biner, Lucien Quaglia, Albano Hugon, Jacques Calpini, Erasme Pitteloud et Michel Salamin, État du conseil municipal et du conseil bourgeoisial des chefs-lieux de district du Valais Romand (1848-1965), (lire en ligne).

- Jean-Luc Rouiller, « Le Valais par les dates : une chronologie des origines à nos jours », dans Annales valaisannes, 1999, p. 102, 151, 152, 162, 170.

- « Mémoires de l'institut genevois », 1856, p. 30 Google livres

- [NBAV 1982] Notices biographiques des autorités valaisannes : Deuxième partie, Vallesia, , 242-406 p. (lire en ligne).

Fonds d'archives

- Fonds : Saint-Maurice, Commune / Bourgeoisie (XIIIe siècle-XXe siècle) [57,15 mètres]. Cote : CH AEV, AC/AB Saint-Maurice. Sion : Archives de l'État du Valais (présentation en ligne).

Liens externes

- Site officiel

- Ressource relative à la musique :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

Références

- « Population résidente permanente et non permanente selon les niveaux géographiques institutionnels, le sexe, l'état civil et le lieu de naissance, en 2020 », sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).

- « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »

[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).

[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - Office fédéral de la statistique, « Statistique de la superficie standard - Communes selon 4 domaines principaux »

[xls], sur www.bfs.admin.ch, (consulté le ).

[xls], sur www.bfs.admin.ch, (consulté le ). - Mémoires de l'institut Genevois

- Valérie Blom, « Une église découverte dans le sous-sol de Saint-Maurice », 24 heures, (lire en ligne, consulté le )

- « Les trésors cachés de Saint-Maurice », Le Temps, (ISSN 1423-3967, lire en ligne, consulté le )

- Devanthey et al. 1966, p. 224.

- NBAV 1982, p. 246-247.

- NBAV 1982, p. 255.

- NBAV 1982, p. 358.

- NBAV 1982, p. 306.

- NBAV 1982, p. 251-252.

- Devanthey et al. 1966, p. 225.

- NBAV 1982, p. 390.

- Devanthey et al. 1966, p. 225-226.

- Devanthey et al. 1966, p. 226-227.

- Dominic Pedrazzini, « Saint-Maurice (Valais) » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du .

- Devanthey et al. 1966, p. 227.

- NBAV 1982, p. 374.

- NBAV 1982, p. 391.

- Paul Fehlmann, Ethniques, surnoms et sobriquets des villes et villages en Suisse romande, Haute-Savoie et alentour, dans la vallée d'Aoste et au Tessin, Genève, Jullien, , 274 p. (ISBN 2-88412-000-9), p. 118

- « Évolution de la population des communes 1850-2000 »

, sur Office fédéral de la statistique, (consulté le ).

, sur Office fédéral de la statistique, (consulté le ). - « Population résidante permanente et non permanente selon les niveaux géographiques institutionnels, la nationalité (catégorie), le lieu de naissance, le sexe et la classe d'âge »

, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).

, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - « Saint-Maurice », sur www.aveg.ch (consulté le ).

- Armorial valaisan, Zurich, Orell Fuessli, , 304 p. (présentation en ligne, lire en ligne), p. 227.