Diocèse de Grenoble-Vienne

Le diocèse de Grenoble-Vienne (en latin : diocesis Gratianopolitana-Viennensis Allobrogum) est un diocèse français suffragant de Lyon.

| Diocèse de Grenoble-Vienne (la) Dioecesis Gratianopolitana-Viennensis Allobrogum | ||

La cathédrale Notre-Dame de Grenoble. | ||

| Pays | France | |

|---|---|---|

| Rite liturgique | romain | |

| Type de juridiction | diocèse | |

| Affiliation | Église catholique en France | |

| Province ecclésiastique | Lyon | |

| Siège | Grenoble | |

| Diocèses suffragants | aucun | |

| Titulaire actuel | Jean-Marc Eychenne | |

| Langue(s) liturgique(s) | français | |

| Calendrier | grégorien | |

| Paroisses | 46 | |

| Religieux | 25 | |

| Religieuses | 75 | |

| Territoire | Isère | |

| Population totale | 1 243 597 hab. | |

| Site web | https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/ | |

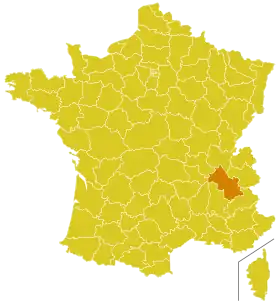

Localisation du diocèse | ||

| .html (en) Notice sur www.catholic-hierarchy.org | ||

Depuis le 14 septembre 2022, Jean-Marc Eychenne en est l'évêque nommé, installé le 22 octobre 2022.

Géographie

Les 560 paroisses du diocèse ont été regroupées en 1999 en 46 paroisses nouvelles[d 1]. Le site diocésien présente chacune d'elles sur son site à travers une « Carte du diocèse »[d 2], ainsi qu'une « Carte des paroisses et curés »[d 3].

En 2010, 228 prêtres sont incardinés dans le diocèse.

Histoire

Le diocèse de Grenoble a été fondé vers 380[1] - [2], par la décision de l'empereur Gratien, sous la probable influence d'Ambroise de Milan et du pape Damase[3]. L'empereur donne son nom à l’antique Cularo, « Gratianopolis » (Grenoble)[2]. Son territoire est issu en partie de l'ancien diocèse romain de Vienne devenu un archidiocèse de Vienne[1].

Le diocèse de Vienne serait quant à lui le premier évêché fondé en Gaule, par saint Crescent, compagnon de saint Paul, vers 160. Il s'étendait sur l'essentiel du Viennois (Romans, La Tour-du-Pin, etc.) mais aussi sur le nord du Vivarais, sur la rive droite du Rhône (Condrieu, Annonay). Les archevêques étaient comtes de Vienne. Le diocèse a été supprimé en 1790. La titulature archiépiscopale a été relevée à la Restauration par l'archevêque de Lyon.

Le premier évêque connu de Grenoble est Saint Domnin, attesté vers 380[2]. Les évêques étaient princes de Grenoble. Le territoire du diocèse s'étendait sur une grande partie du Haut-Dauphiné, mais une partie de la Combe de Savoie (70 paroisses autour de Chambéry) en relevait également jusqu'au début du XVIIIe siècle. Était soumis à la juridiction de l'archevêque de Vienne les diocèses de Grenoble, Valence, Die, Viviers, Tarentaise, Genève et Maurienne.

Le siège épiscopal de Grenoble est retenu en 1791 pour l'établissement d'un diocèse correspondant au département de l'Isère[d 1]. Sont ainsi placées sous la juridiction de l'évêque de Grenoble des territoires relevant jusqu'alors des diocèses de Vienne (Nord-Isère), mais aussi de Die (Trièves) et de Gap (région de Corps). Douze paroisses de l'archiprêtré de Villeurbanne en sont détachées en 1955 pour rejoindre le diocèse de Lyon.

En 2006, le diocèse devient celui de Grenoble-Vienne-les-Allobroges (diocesis Gratianopolitana-Viennensis Allobrogum), plus communément appelé diocèse de Grenoble-Vienne[4].

Actuellement, le diocèse compte 46 paroisses[d 1].

Édifice religieux

Cathédrale Notre-Dame de Grenoble

La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption est une des rares à avoir conservé un groupe cathédral complet (cathédrale XIIIe-XIVe s, église Saint-Hugues, Palais épiscopal, baptistère du IVe siècle, cloître et maisons canoniales).

Sanctuaires mariaux & pèlerinages

- le sanctuaire marial de La Salette est le lieu de pèlerinage le plus important du diocèse et le second plus grand pèlerinage français (après Lourdes), depuis l'apparition de la Sainte-Vierge le à deux jeunes bergers, Maximin Giraud et Mélanie Calvat, sur l'alpage de la Salette, au-dessus de Corps (diocèse de Gap jusqu'en 1790). L'apparition est reconnue en 1851 par Philibert de Bruillard, qui fonde l'année suivante les Missionnaires de Notre-Dame de la Salette. Pèlerinages toute l'année, notamment le et le (200 000 pèlerins par an). De nombreuses statues ou chapelles dédiées à Notre-Dame de la Salette existent dans tout le diocèse (une des premières statues fut celle élevée par De Bruillard à Montfleury).

- Notre-Dame-de-l'Osier, sur les contreforts des Chambarans, par Vinay, est un lieu de pèlerinage depuis l'apparition de la Sainte-Vierge à Pierre Port-Combet, protestant, le jour de l'Annonciation 1649. Basilique édifiée par Alfred Berruyer, architecte diocésain, vers 1858. Pèlerinages le , le dimanche autour du et le .

- Notre-Dame d'Esparron, patronne du Trièves, au Percy (ancien diocèse de Die). L'origine du pèlerinage remonte à une apparition de la Vierge à des muletiers au XIIIe siècle. Plusieurs communautés monastiques s'établirent à l'ermitage tout au long du XIXe siècle.

- Notre-Dame de Milin à Burcin, par Virieu, est le plus ancien pèlerinage marial du Dauphiné. La Sainte-Vierge y était déjà vénérée en 1111. Sa fondation remonte à un vœu fait par trois croisés français revenant de Terre Sainte, et qui furent assaillis en pleine mer par une violente tempête. Pèlerinage annuel aux environs du .

- Saint-Bruno à la Grande Chartreuse : maison-mère de l'ordre des Chartreux, fondé par Bruno en 1084.

- Saint-Antoine à Saint-Antoine-l'Abbaye, un des grands pèlerinages français du Moyen Âge : les reliques de saint Antoine, père des Moines, sont rapportées de Terre Sainte par un seigneur de la région en 1070. Etape sur le chemin de Compostelle.

- Notre-Dame de Vouise au-dessus de Voiron, édifiée en 1864, réplique de la statue Notre-Dame de France du Puy.

- La Mure, ville natale de saint Pierre-Julien Eymard, fondateur de la Congrégation du Saint-Sacrement en 1856.

- Notre-Dame de Parménie, à l'extrémité du plateau des Chambarans, au-dessus de Tullins. Refuge au VIIe siècle des évêques de Grenoble et de Vienne chassés par les Sarrasins. Chapelle édifiée au XIIe siècle, dédiée à la Sainte-Croix et déjà lieu de pèlerinage, très fréquenté après les inondations de Grenoble en 1219 par les habitants de la région, pour remercier le Christ et la Vierge de les avoir épargnés. Ancienne chartreuse de femmes. Aujourd'hui lieu de retraites animé par les lasalliens.

- La Vierge Noire, sur les contreforts du mont Esson à La Tronche, par Grenoble, très ancien lieu de pèlerinage. Au cimetière ancien de La Tronche, petite chapelle (construite au XIXe s. en remplacement d'une autre du XIIe) dédiée à saint Ferjus, évêque de Grenoble au VIIe siècle, non loin du lieu de son martyre, et où son corps fut déposé.

- Saint-Chef, abbaye fondée au VIe siècle en Bas-Dauphiné par saint Theudère.

Communautés religieuses (actives)

- L'ordre des Chartreux a été fondé en 1084 par saint Bruno, venu s'installer avec l'aide de saint Hugues, évêque de Grenoble, dans le désert de la Grande Chartreuse.

- Monastère de la Grande Chartreuse (Saint-Pierre-de-Chartreuse) maison-mère de l'ordre des Chartreux

- Monastère de l'Assomption-Notre-Dame (frères) et Monastère Notre-Dame-du-Buisson-Ardent (moniales) dans les bâtiments de l'ancienne chartreuse de Currière (Saint-Laurent-du-Pont) : Famille monastique de Bethléem

- Ancienne chartreuse de Parménie (Beaucroissant), occupée aujourd'hui par les lasalliens

- L'ordre des Prêcheurs

- Abbaye Notre-Dame de Chalais (Voreppe) : moniales dominicaines

- L'ordre des Frères Mineurs

- Monastère des Clarisses (Voreppe) : moniales

- L'ordre cistercien de la stricte observance

- Trappe de Notre-Dame de Chambarand (Roybon), trappistines : fondée en 1931

- L'ordre du Carmel

- Carmel de Surieu, fondé en 1984 : carmélites

- L'ordre de la Visitation

- Monastère de la Visitation de Voiron, fondé en 1834

- Les Petites Sœurs des Pauvres

- Couvent de La Tronche

Possessions des évêques de Grenoble et de Vienne

Liste non exhaustive des possessions historiquement tenues en nom propre ou en fief par les évêques de Grenoble et de Vienne :

Personnalités du diocèse

Les évêques de Grenoble et de Vienne

En 1161, l'évêque Geoffroy est fait « prince de Grenoble » par l'Empereur[5] - [6]. Le titre est conservé par ses successeurs jusqu'à la Révolution française.

Le siège épiscopal a été occupé sur de longues périodes par des familles nobles dauphinoises, donnant lieu à des dynasties épiscopales. Ainsi les Guigonides, dont sont issus les comtes d'Albon, placent quatre évêques entre la fin du Xe siècle et la fin du siècle suivant[7].

Peu de temps après et pendant près d'un siècle, du début du XIIe siècle au début du siècle suivant, ce sont les Chartreux qui occupe le siège épiscopal[8] : Hugues II (1132 — 1148) ; Noël (1148 — 1150) ; Othmar (1150 — 1151) ; Geoffroy (1151 — ap. 1163) ; Jean Ier (1164 — 1220) et Guillaume Ier (1220). Bernard Bligny qualifie cette période d'influence de la Grande Chartreuse d'union de « la bure et la mitre »[8]. Parmi eux deux membres de la famille de Sassenage, auxquels s'ajoute un troisième, Guillaume de Sassenage (1266 — 1281).

À partir de 1337, et pendant près d'un siècle, ce sont cinq membres de la famille de Chissé qui siègent[9], avant de laisser la place à quatre membres de la famille Alleman, entre 1450 et 1561[10].

Depuis 2006, le titre d'évêque de Vienne est relevé par l'évêque de Grenoble, portant désormais le titre de Grenoble-Vienne.

Les saints du diocèse

Le site du diocèse présente une liste des « grandes figures du diocèse de Grenoble et Vienne »[d 1].

Notes et références

Notes

- « Histoire » (lire en ligne).

- « Carte du diocèse » (lire en ligne).

- [PDF] « Carte des paroisses et curés » (lire en ligne).

Références

- Gérard Lucas, Vienne dans les textes grecs et latins: Chroniques littéraires sur l'histoire de la cité, des Allobroges à la fin du Ve siècle de notre ère, MOM Éditions, coll. « Travaux de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée », , 345 p. (ISBN 978-2-35668-185-0, lire en ligne), p. 222.

- Laurent Perrillat, « Géographie historique des diocèses de Savoie (conférence) », Les Rendez-vous de l’Académie salésienne, no 20, , p. 30 (lire en ligne [PDF]).

- Bligny, 1979, p. 15.

- Bénévent Tosseri, « Le diocèse de l'Isère s'appellera « de Grenoble-Vienne » », La Croix, (lire en ligne).

- Bligny, 1979, p. 50 ().

- Regeste dauphinois, p. 691, Acte no 4128 (lire en ligne).

- Aurélien Le Coq, « La trajectoire des Guigues d’Albon : Réseaux et lieux de pouvoir, Xe – XIIe siècle », Florilegium, no 29, , p. 201-227 (lire en ligne).

- Bernard Bligny, L'Église et les Ordres religieux dans le royaume de Bourgogne aux XIe et XIIe siècles, Paris, Presses universitaires de France, , 535 p. (lire en ligne), p. 310-314.

- Paravy, 1993, p. 86-89, « Les Chissé (1337-1450) ».

- Paravy, 1993, p. 89-92, « Les Allamnd (1450-1561) ».

Voir aussi

Bibliographie

- Bernard Bligny, Histoire des diocèses de France : Grenoble, vol. 12, Paris, Éditions Beauchesne, , 350 p. (ISSN 0336-0539).

. (présentation partielle en ligne, sur books.google.fr)

. (présentation partielle en ligne, sur books.google.fr) - Ulysse Chevalier, Regeste dauphinois, ou Répertoire chronologique et analytique des documents imprimés et manuscrits relatifs à l'histoire du Dauphiné, des origines chrétiennes à l'année 1349, Impr. valentinoise, 1912-1926 (volumes présents sur gallica.bnf.fr, présentation en ligne).

- Pierrette Paravy, De la chrétienté romaine à la Réforme en Dauphiné : Évêques, fidèles et déviants (vers 1340-vers 1530), Rome, Publications de l'École française de Rome, , 1584 p. (ISBN 2-7283-0296-0, lire en ligne).

.

. - Auguste Prudhomme, Histoire de Grenoble, Grenoble, A. Gratier, (lire en ligne).

- Valérie Huss, "Abel Gabert, prêtre musicien né à Longechenal (1861-1929) : Un singulier parcours jusqu’à Washington", in Les Chroniques. Revue d’histoire en Dauphiné, no 70, décembre 2020, pp. 30–34 (première partie) et no 71, juin 2021, pp. 14–19 (deuxième partie).

Articles connexes

- Circonscriptions catholiques françaises depuis 2002

- Cathédrale Notre-Dame de Grenoble

- Notre-Dame de la Salette, un sanctuaire et lieu de pèlerinage dans le diocèse

- Isèreanybody?, la pastorale des jeunes du diocèse

- Archidiocèse de Vienne (France)

- Sévère de Vienne

- Liste des églises de l'Isère

- Liste des chapelles de l'Isère

.jpg.webp)