Bajoyer

Un bajoyer est une des deux parois latérales d’une écluse. Il fait office de mur de soutènement des terres.

Les bajoyers peuvent être en bois, en maçonnerie, en béton ou en métal. Dans les écluses en béton, on distingue deux types principaux de section courante selon que les bajoyers sont indépendants du radier ou solidaires.

Par extension, un bajoyer désigne également les berges bordant la culée d'un pont.

Étymologie

Selon le Littré, Dictionnaire de la langue française, le mot bajoyer aurait pour origine le substantif de l'ancien français bajoe ou baioe, qui signifie une sorte de panier. Bajoe, quant à lui, viendrait peut-être du bas-latin bajulona, civière, de bajulare, porter[1]. Le sas de l’écluse, formé des deux bajoyers et du radier sur lequel ils s’appuient, forment en effet une sorte de contenant qui porterait les embarcations.

Selon l’auteur cubain Jose Estéban, le mot bajoyer aurait un dérivé inattendu en cubain : « bayu » qui signifie « bordel » (mot argotique pour désigner une maison de passe)[2]. En effet, sur les îlots aux abords de l’embouchure du fleuve Mississippi se trouvaient à l’époque de nombreuses maisons de passe à proximité de quais constitués de bajoyers. La partie française de cette région était très en contact avec La Havane, et les « créoles » de Nouvelle-Orléans appelaient ainsi les maisons de passe à La Havane, d’où l’émigration de l’expression vers Cuba.

Typologie selon la forme

La plupart des bajoyers sont des plans verticaux ou inclinés.

Les bajoyers des écluses du canal du Midi, conçues par François Andréossy et Pierre-Paul Riquet, sont quant à eux ovoïdes[3].

Typologie selon le matériau

Les bajoyers peuvent être en bois, en béton ou en métal. Dans les écluses en béton, on distingue deux types de sections courantes selon que les bajoyers sont indépendants du radier ou solidaires.

Bois

Les premières écluses ont été construites en bois. C’est ainsi le cas de la première section du canal d’Orléans construite par Mahieu, entre le bief de partage et le raccordement du canal avec le canal du Loing[4].

Maçonnerie

Dès le début du XVIIIe siècle et jusqu’à la fin du XIXe siècle les bajoyers sont construits en pierres de maçonneries. Il s’agit de murs poids, dont le parement extérieur présentait un fruit important, et qui servaient en outre de butée latérale au radier. Ce dernier présentait un profil convexe, en forme de voûte renversée, pour reprendre les sous-pressions[5].

Outre le coût de construction et d’entretien, le principal défaut de ce type de construction est le défaut d’étanchéité. L’eau s’infiltrant dans des joints déficients peut permettre la fixation de végétation qui à terme peut dégrader les pierres de parement, voire le mur en maçonnerie proprement dit.

Si l’on s’en réfère au Dictionnaire d’architecture civile et hydraulique, les méthodes de construction sont assez empiriques[6].

« Aussi leur parement doit se faire de la pierre de taille la plus dure. On en choisit pour cela deux échantillons différents : l’un pour les boutisses qui ne doivent point avoir moins de trois pieds de queue, et l’autre pour les panneresses, auxquelles on donne depuis 20 jusqu’à 24 pouces de lit : les unes et les autres ayant 12, 15 à 18 pouces de hauteur, posées alternativement une panneresse et une boutisse (ce sont deux sortes de pierre.) Les plus dures de ces pierres se réſervent pour les encoignures et les angles, et surtout pour les endroits des jambages et battées des portes.

« On n’a point encore bien déterminé la manière de bâtir les Bajoyers. La méthode la plus suivie, est de poser leur première assise sur le plancher du radier, afin de l’enclaver dans la maçonnerie. Mais M. Belidor, dont la capacité sur ces matières est très connue, a fait voir que cette méthode ne vaut rien. Il lui substitue cette règle : c’est de poser sur les traversines une plate-forme de grandes pierres dures d’une épaisseur uniforme de neuf à dix pouces, les plus longues qu’on pourra trouver, ayant au moins quatre pieds de largeur, qui est la dimension que prescrit M. Belidor à cette plate-forme, afin qu’elle réponde à la longueur des boutisses. »

Dans les bajoyers qu’on pratique des pertuis pour communiquer l’eau d’une écluse des deux côtés, sans être obligé d’ouvrir les portes. « À mesure que l’on élève chaque assise de parement, il faut, (dit M. Belidor) bien garnir le derrière en maçonnerie de brique, toujours avec mortier de ciment, sur l’épaisseur d’environ trois pieds ; le reste peut se faire de moellons, de même que les massifs des contre-forts ; cette maçonnerie bien liée avec celle de la brique, dont on pourra encore, pour plus de solidité, faire des chaînes par intervalle dans toute l’étendue de l’ouvrage ; mais il en faut nécessairement derrière le parement, pour empêcher que par la ſuite l’eau de la retenue ne pénètre dans l’épaisseur du mur, quand les joints viendront à se dégrader. » »

Béton ordinaire

Jusqu’en 1960, beaucoup d’écluses ont été construites en béton ordinaire. Il s'agissait d'une solution très répandue et généralement économique pour les écluses de faible chute (moins de 6 à 8 m)[7].

Les bajoyers sont alors de simples murs-poids qui présentent l’avantage d’être étanches. Par leur poids et leur inertie, ils résistent aux sous-pressions sur le radier et aux poussées alternées de l’eau dans le sas.

La durée du chantier a conduit à l’abandon de cette technique. En effet la mise en œuvre d’une telle importante quantité de béton en grande masse ne peut pas être faite en une seule fois. Pour éviter une élévation de température trop importante à la suite de la réaction exothermique de l'hydratation du ciment, la formation d'ettringite différée (si T > 65 °C) et des problèmes de fissuration, des paliers d’attente doivent être observés afin de permettre la dissipation de la chaleur dégagée par la prise du ciment[8].

Béton armé

Le béton armé permet la réalisation de bajoyers solidaires du radier. La section courante a la forme d'un U. Cette technique est intéressante, quelle que soit la hauteur de chute, surtout lorsqu'il faut construire l'écluse à l'intérieur d'un batardeau, car elle permet de réduire la largeur des bajoyers, et donc de celle du batardeau[7].

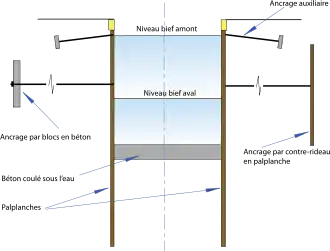

Palplanches

Dans les années 1970, le service de la navigation de la Seine a construit plusieurs écluses de 185 m de longueur avec des bajoyers en rideaux de palplanches métalliques ancrées. La section courante est constituée par deux rideaux de palplanches avec une ou plusieurs lignes d'ancrage et un radier en béton. Les têtes doivent obligatoirement être en béton, en raison de la présence des portes[9].

Cette technique présente plusieurs défauts, une faible étanchéité et surtout une fragilité en cas de choc avec un bateau. Cette technique n'est en général pas à conseiller[7].

Calcul et disposition constructives

La vérification de la stabilité des bajoyers ne présente pas de difficultés particulières. Mais comme ces ouvrages sont soumis à des efforts alternés (en raison de la variation du niveau de l'eau dans le sas), ainsi qu'aux chocs des bateaux, il faut adopter des coefficients de sécurité plus élevés que dans les constructions courantes. On peut prendre par exemple comme valeur limite des taux de travail les 2/3 des taux couramment adoptés.

Avec le béton armé (ou éventuellement précontraint), il faut proscrire les épaisseurs trop faibles : 0,80 à 1,00 m paraissent un minimum pour les parois qui sont exposées aux chocs des bateaux, et 0,40 à 0,50 m pour les autres. II faut noter que les formes des bajoyers et du radier peuvent dépendre du système adopté pour assurer le remplissage et la vidange du sas[7].

Il s’agit de murs de soutènement, soumis non seulement à la poussée du terre-plein, mais aussi à des efforts alternants dus à la poussée exercée par l’eau, dont le niveau varie à chaque éclusée, en préservant autant que possible les remblais latéraux du travail de décompression que ce marnage pourrait induire[5].

Le calcul de ces murs doit prendre en considération au moins les deux situations :

- le sas est complètement vide, ce qui arrive non seulement à la construction de l’écluse, mais aussi à chaque mise à sec pour l’inspection de l’ouvrage (au moins une fois tous les dix ans) ;

- le sas est plein (c’est-à-dire que le niveau à l’intérieur du sas est celui du bief amont).

Dans le dimensionnement de ces structures, la principale difficulté est d’évaluer le niveau de la nappe dans les terre-pleins, derrière les bajoyers. Lorsqu’il s’agit de terrains perméables, on réalise en général un rideau d’étanchéité au niveau de la tête amont, et on procède au drainage des terres en arrière des bajoyers vers l’aval[5].

Notes et références

- Émile Littré, Le Littré, Dictionnaire de la langue française, Paris, le Figaro, 2007., 762 p. (ISBN 978-2-907488-64-8), p222

- José Esteban, Las mil y una palabras de Casa de putas, Valencina de la Conceocio, Ediciones espuela de plata, 2005., 253 p. (ISBN 978-84-96133-44-0), page 57

- « Lexique associé au Canal du Midi », sur Canaldumidi.com (consulté le )

- Roland Rabartin, Le Canal d'Orléans au fil du temps, Paris, Conseil général du Loiret, , 80. (ASIN B000X7TUVU) p. 24

- J.-J. Brioist, Les écluses, Lille, Polytechp. 8

- Augustin-Charles d’Aviler, Charles-Antoine Jombert, Dictionnaire d’architecture civile et hydraulique, pp 46-47

- Les écluses, Techniques de l’Ingénieur – C682, 1971.p. 2

- J.-J. Brioist, Les écluses, Lille, Polytechp. 9

- J.-J. Brioist, Les écluses, Lille, Polytechp. 10

Voir aussi

Bibliographie

- J. Aubert, Barrages et canalisations, Paris, Dunod,

- François Beaudouin, Bateaux des fleuves de France, Douarnenez, l'Estran, 1985., 234 p. (ISBN 2-903707-14-6)

- G. Jamme, Travaux Fluviaux, Paris, Eyrolles, coll. « coll. EDF-DER, Vol. 19 », , 163 p.

- Valérie Mauret-Cribellier, Entre fleuves et rivières : Les canaux du centre de la France, Lyon, Lieux Dits, coll. « Images du patrimoine », , 104 p. (ISBN 978-2-914528-45-0 et 2-914528-45-0)

- P. Miquel, Histoire des canaux, fleuves et rivières de France

- Pierre Pinon, Rivières des hommes, Desclée de Brouwer, coll. « Rempart », , 144 p.

- Pierre Pinon, Patrimoine fluvial : Canaux et rivières navigables, Nouvelles éditions Scala, , 255 p. (ISBN 978-2-35988-006-9 et 2-35988-006-3)

- R. Tenaud, Cours de navigation intérieure (Cours de l'École Nationale des Ponts & Chaussées), Paris,