Trame verte et bleue française

En France, la trame verte et bleue désigne officiellement depuis 2007 un des grands projets nationaux français issus du Grenelle de l'Environnement. Elle est constituée de l'ensemble du maillage des corridors biologiques (ou corridors écologiques, existant ou à restaurer), des corridors paysagers[1] et des « réservoirs de biodiversité », les aires protégées sont essentielles à ces continuités.

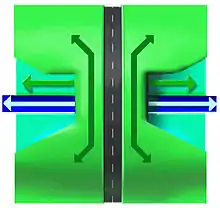

Elle vise à enrayer la perte de biodiversité (extraordinaire et ordinaire) alors que le paysage est de plus en plus fragmenté. C'est aussi la déclinaison nationale du réseau écologique paneuropéen. Elle doit permettre aux espèces animales et végétales de se déplacer pour effectuer les étapes importantes de leur cycle de vie (alimentation, repos, reproduction, ...) . Elle doit aussi faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces sauvages ainsi que le déplacement des « aires de répartition » des espèces sauvages et des habitats naturels, sous la contrainte du changement climatique. La partie « verte » correspond aux milieux naturels et semi-naturels terrestres et la composante « bleue » fait référence au réseau aquatique et humide (fleuves, rivières, zones humides, estuaires, …).

C'est enfin un cadre et un outil majeur pour l'aménagement du territoire[2], pour la restauration écologique du territoire en France. Elle s’appuie en amont sur un travail de concertation, associant l'État, les collectivités et un grand nombre d'acteurs dont les associations de protection de l'environnement. Ainsi, dans chaque région, entre 2011 et 2015, des schémas régionaux de cohérence écologiques (SRCE) ont été élaborés et mis en œuvre. Ces documents doivent maintenant être traduits en stratégies régionales et locales concertées (notamment par les SCoT et les autres documents d’urbanisme) et en actions concrètes (préservation des fonctionnalités, cartographie, réalisations d'écoducs, opérations de gestion intentionnelle et restauratoire, ...).

La stratégie nationale pour la biodiversité est déclinée aux échelons régionaux (dont en Outre-mer) dans les stratégies régionales pour la biodiversité (SRB, également promues par l'UICN)[3], ainsi que dans les Agenda 21 et autres stratégies territoriales, plans d’action des collectivités territoriales (« L'État et les collectivités œuvreront au renforcement des actions, en les coanimant le cas échéant et en s’assurant de leur cohérence »[3]).

Administration

En mai 2011, la plupart des régions avaient commencé à élaborer leur SRCE. Elles l'ont fait, soit via un début de mise à jour d'une TVB déjà existante (Alsace, Nord-Pas-de-Calais), soit via une étude préalable au SRCE en cours, ou elles étaient en train d'écrire un cahier des charges pour cette étude[4]. Des « comités de préfiguration des comités régionaux « trames verte et bleue » » (Instance de proposition auprès de l'État et de la Région, co-élaborateurs du SRCE) étaient déjà installés en Franche-Comté, Poitou-Charentes[5] (février 2011) et en mai en Limousin, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Rhône-Alpes[4], avec une démarche coordonnée au niveau national par Fabienne Allag-Dhuisme, Chef de projet TVB au ministère chargé de l'Écologie[6].

En juin 2011, un comité national et des comités régionaux chargés de la trame verte et bleue ont été officiellement préparés par deux décrets[7] publiés le 29 juillet 2011 (ne s'appliquant pas en Corse ni dans les départements d'outre-mer). Leur composition et fonctionnement sont régis par les dispositions du décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif.

- Le Comité national TVB a travaillé sous l'égide de deux ministres (de l'Environnement, de l'Urbanisme). C'est un lieu d’information, d’échanges et de consultation sur les continuités écologiques, sur les thèmes de la création, préservation, restauration y compris à l'échelle européenne et internationale.

Il a été chargé de définir les orientations nationales et de veiller à la cohérence nationale des trames verte et bleue. Il est associé à l’élaboration, à la mise à jour et au suivi des Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (prévues à l’article L.371-2) et projet de décret, circulaire et documents méthodologiques sur ces orientations nationales.

Le ministre chargé de l'Environnement porte à la connaissance du comité national les SRCE (schémas régionaux de cohérence écologique) adoptés, ainsi qu'une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue, puis des analyses des résultats de leur mise en œuvre. Le comité pourra produire des recommandations pour améliorer la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques à l’occasion de la révision de chacun des schémas régionaux de cohérence écologique. Il est constitué de 5 collèges (de 10 membres chacun) dont un collège d'élus (représentant l'Assemblée nationale, le Sénat, l’ARF, l’ADF, l’AMF, l’ADCF, l’Association des communes et collectivités d’outre-mer, la Fédération des parcs naturels régionaux de France, les comités de bassin et le Comité national de l’eau).

Il a été officiellement installé le 18 octobre 2011 par les ministres ou secrétaires d’État Nathalie Kosciusko-Morizet (Écologie), Thierry Mariani (Transports) et Benoist Apparu (Logement). Il est présidé par Jérôme Bignon (député UMP de la Somme), assisté de deux vice-présidents, l'un représentant les agriculteurs (le président de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture), et l'autre représentant le monde naturaliste (le président de France Nature Environnement) sous l'égide desquels travailleront divers acteurs notamment impliqués dans la préservation et gestion de la nature, l'aménagement du territoire, l'agriculture, la pêche, la chasse… qui dans un premier temps doivent aider le ministre à finaliser le décret d'application de la Trame verte et bleue avant fin 2011[8].

- Les comités régionaux sont présidés par le préfet et président de Région. Ce sont des lieux d'information, d'échanges et de consultation sur tout sujet ayant trait aux continuités écologiques, à leur préservation et à la remise en bon état de ces continuités, aux échelles régionales mais en prenant en compte les initiatives et avancées dans les régions voisines « le cas échéant transfrontalières ». Les membres, qui exercent gratuitement leurs fonctions[9], élaborent, suivent et mettent à jour des schémas régionaux de cohérence écologique préfigurant les futures trames verte et bleue, en veillant à la cohérence avec les orientations de la TVB nationale et des SDAGEs. Ils analysent les « résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique » et peuvent aussi être consultés « sur tous les sujets relatifs aux stratégies régionales et locales de la biodiversité », avec 5 collèges, représentant les collectivités territoriales (30 % au moins des membres du comité), l'État (au moins 15 %), les organismes socioprofessionnels et usagers de la nature (au moins 20 %), les associations environnementales (au moins 15 %) et des scientifiques (au moins 5 %).

Ces comités régionaux sont informés par le président du Conseil régional et le préfet « des travaux scientifiques menés sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état au sein de la région ou des régions voisines, y compris transfrontalières, s'ils en ont connaissance ». Leur composition est arrêtée conjointement par le président de Région et le préfet pour 6 ans (Art. D. 371-11). Il se réunit au moins une fois l'an, en tant que de besoin sur convocation des présidents, et au moins une fois par an. L'ordre du jour est fixé par les présidents, mais si plus de la moitié des membres le demandent, ce comité peut se réunir et émettre - de sa propre initiative - des propositions ou recommandations (Art. D. 371-12.). La Région et la Préfecture assurent le secrétariat du comité.

Des commissions spécialisées peuvent être créées (avec un règlement intérieur fixant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative)[10].

- Un portail internet dit Centre de ressources national Trame verte et bleue[11], permet depuis le 18 octobre 2011 de trouver des ressources en ligne sur ce thème.

- L'AFB met en place ou coordonne des formations utiles aux acteurs de la TVB.

Histoire

Les notions de trame et de réseau écologique, comme outil de restauration et de protection de la biodiversité et d'aménagement du territoire sont apparues dans les années 1990, dans le contexte de la Convention sur la diversité biologique (Rio 1992), en Europe de la Directive Habitats Faune Flore (UE 1992) et de la Stratégie paneuropéenne pour la protection de la diversité biologique et paysagère (Sofia 1995).

D'abord testées dans les pays d'Europe du Nord, elles se sont concrétisées à l'échelle européenne avec le réseau écologique paneuropéen, qu'elles doivent décliner à toutes les échelles de territoire.

En France, plusieurs régions ont dès le milieu des années 1990 testé la réalisation d'un maillage de corridors biologiques (Nord-Pas-de-Calais, Alsace, département de l'Isère). En 1999, la loi Voynet dite aussi LOADDT[12], via le Schéma de service collectif des espaces naturels a introduit la notion des services écosystémiques rendus par la biodiversité.

En 2004, une Stratégie nationale pour la biodiversité vise notamment (action phare no 17) à restaurer une connectivité écologique minimale aux différentes échelles de territoire. La stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) est une des principales déclinaisons de la stratégie européenne précédemment évoquée. Elle doit répondre à des enjeux locaux, comme aux orientations de la Convention pour la diversité biologique (ratifiée par la France en 1994). La France a en effet dans le monde une responsabilité environnementale de premier plan en raison d'une situation unique. Elle doit gérer un environnement marin particulièrement étendu (dans tous les océans), et un patrimoine naturel terrestre, riche aussi à long terme.

Puis ce thème des « corridors écologiques », « connectivités écologiques » a été largement repris par les acteurs du Grenelle de l'environnement en 2007, et inscrit dans les lois Grenelle I et Grenelle II. Ces lois introduisent clairement et, pour la première fois dans le droit français et les documents d'urbanisme, la notion de continuité écologique. La notion de réseau écologique (la trame) a été en 2009 traduite et proposée[13] dans une proposition de loi (dite Loi Grenelle II), et divers documents ou projets d'orientation. Trois guides méthodologiques coordonnés par INRAE (ex Irstea) ont fait l'objet de consultations et améliorations, de 2008 à 2010. Conçus pour aider les services de l'État et des collectivités à décliner la trame, de l'échelle nationale aux échelles des PLU, des SCOT et des cartes communales, ils sont téléchargeables sur le site du centre de ressources trame verte et bleue[11].

La mise en œuvre de la trame verte et bleue fait partie d'un ensemble de mesures pour la biodiversité, introduites ou précisées dans la loi Grenelle II. Celle-ci propose aussi une certification de la qualité environnementale des exploitations agricoles, renforce la protection des zones humides et de la qualité des eaux et admet - au travers d'une stratégie nationale de la mer - l'importance de la biodiversité marine dont la France est l'un des premiers responsables en termes de surface maritime (outre-mer) et de nombre d'espèces ou d'habitats concernés[14].

Sa cartographie, sur la base de données et méthodes[15] validées par un comité opérationnel faisant suite au Grenelle de l'Environnement, tenant compte de l'occupation du sol[16] et d'une cartographie des zones agricoles à haute valeur naturelle[17] au moyen de différents outils[18] a été réalisée au niveau national. Depuis janvier 2018, elle est disponible en ligne, sur le site de l’Inventaire national du patrimoine naturel[19].

Objectifs

Le projet de loi de 2009 assigne à la TVB comme objectif général d'enrayer la perte de biodiversité (tant extraordinaire qu'ordinaire), dans un contexte de changement climatique.

C'est aussi la déclinaison nationale du réseau écologique paneuropéen. L'exposé des motifs de la loi[20] précise et reconnait que « les avancées scientifiques en matière de biologie de la conservation démontrent les limites et les insuffisances des politiques traditionnelles de création d'espaces protégés (quel que soit leur statut juridique), focalisées sur des espèces ou des habitats remarquables. » Le législateur y explique qu'« il est désormais indispensable de raisonner en termes de maillage et de fonctionnalité des écosystèmes à une très large échelle spatiale, intégrant d'une part la mobilité des espèces et dans une moindre mesure des écosystèmes, mais aussi la biodiversité ordinaire. » (Ce sont aussi des objectifs de l'Europe et de l'ONU.)

Le COMOP a listé 7 objectifs prioritaires :

- Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces ;

- Identifier, cartographier et relier par des corridors écologiques les espaces importants pour la préservation de la biodiversité ;

- Atteindre ou conserver le « bon état écologique » ou le « bon potentiel » des eaux de surface ;

- Prendre en compte la biologie des espèces migratrices ;

- Permettre et faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces sauvages ;

- Améliorer la qualité et la diversité des paysages ;

- Permettre et faciliter le déplacement des « aires de répartition » des espèces sauvages et des habitats naturels, face au changement climatique.

Les objectifs concernent d'abord la biodiversité et un aménagement plus durable, voire restauratoire du territoire, mais des bénéfices sociaux sont également attendus. Pour Robert Barbault[21], faire la Trame verte et bleue, c’est aussi « renouer les réseaux du vivant pour que la biodiversité fonctionne, mais c’est aussi, dans les territoires, renouer les liens sociaux autour de la nature qui nous est indispensable. »

Toutefois, Chantal Jouanno, ancienne secrétaire d'État à l'Écologie estime

« [qu']on ne sait pas chiffrer le bénéfice rendue par la biodiversité […] on n’arrive pas à chiffrer tout ce qui est biodiversité remarquable […] de fait, on en arrive à des chiffres qui sont très en deçà de la réalité[22]. »

Définition de la trame verte et bleue

La SNB dans son glossaire décrit la TVB comme :

« Démarche structurante qui consiste à inscrire la préservation et la restauration des continuités écologiques dans les décisions d’aménagement du territoire. Elle inclut une composante verte qui fait référence aux milieux naturels et semi-naturels terrestres et une composante bleue qui fait référence au réseau aquatique et humide (fleuves, rivières, zones humides…)[23]. »

La définition de la trame verte et bleue est précisée par le code de l'environnement (Livre III, Titre VII)[24] - [25] comme suit :

- Art. L. 371-1. – I. – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. Cet article législatif du code de l'environnement vise aussi "l'amélioration de la qualité et de la diversité des paysages"[26].

- « Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique » ;

- « Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques » ; les espaces importants sont dits zones noyaux, parfois aussi dits ZIEM ou Zone d'intérêt écologique majeur[27] (terminologie non retenue par la loi)

- « Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux 2° et 3° du III du présent article » ;

- « Prendre en compte la biologie des espèces sauvages » ;

- « Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages » ;

- « Améliorer la qualité et la diversité des paysages ».

Un décret du 27 décembre 2012 confirme que la trame verte et bleue est « un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, celle de délimiter ou de localiser ces continuités ». Elle est aussi un « outil d'aménagement durable du territoire »[28] ; elle s'étend jusqu'à la laisse de basse mer et, dans les estuaires, à la limite transversale de la mer[29]. De plus, « l'identification et la délimitation des continuités écologiques de la trame verte et bleue doivent notamment permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état constitue un enjeu national ou régional, de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d'adaptation »[30].

Sous-définitions des trames vertes, et bleues

Toujours d'après le code de l'environnement[25]:

- La trame verte comprend :

- « 1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;

- « 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou seminaturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;

- « 3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14.

- La trame bleue comprend :

- « 1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l’article L. 214-17 ;

- « 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ;

- « 3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.

Principes généraux

À partir de l'identification des enjeux pour la biodiversité (« remarquable ou ordinaire : milieux et espèces patrimoniales, principales menaces, espèces à problèmes, invasives, risques « environnementaux » liés à la circulation des espèces etc. »), les régions identifient par grande unité paysagère et enjeux, les grands traits de leur fonctionnement écologique et analysent, diagnostiquent et cartographient et hiérarchisent les degrés et causes de fragmentation écologique du territoire (obstacles naturels ou artificiels…). Dans ce travail d'identification de sa trame verte et bleue, chaque région est libre d'utiliser la méthode de son choix et à ce titre d'utiliser ou non des espèces.

La trame est faite pour des espèces et les habitats naturels, mais ces espèces et ces habitats contribuent aussi à faire la trame[32].

Une attention particulière devra être portée aux espèces invasives qui pourraient profiter des continuités écologiques pour coloniser de nouveaux territoires : cette problématique nécessiterait la mise en place d'une gouvernance spécifique[33].

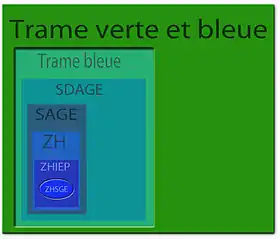

Trames et sous-trames

Les grands milieux pourront faire l'objet d'une trame déclinée en sous-trames. Par exemple un réseau de pelouses calcaires sera une sous-trame d'un réseau de milieux ouverts thermophiles ; un réseau de mares forestières pourra constituer une sous-trame d'un réseau de mares[34], lui-même sous-trame du réseau de zones humides de la trame bleue.

Le guide national (version avril 2009) demande aux régions de s'appuyer sur au moins cinq sous-trames :

- sous-trame des milieux forestiers (forêts de basse altitude, d'altitude, forêts de ravins, forêts inondables, peuplements résineux, feuillus, mixtes..) ;

- sous-trame des milieux ouverts humides (prairies humides, marais, tourbières…) ;

- sous-trame des milieux ouverts xériques (dunes, landes, garrigues ouvertes, maquis, pelouses calcaires ou acides…) ;

- sous-trame des milieux de grandes cultures ;

- sous-trame des milieux aquatiques (milieux aquatiques et humides, zones humides, cours d’eau, complexes lagunaires).

Des habitats particuliers tels que rocheux (chaînes de montagnes, parois et affleurements rocheux, côtes rocheuses…), ou semi-naturels (bocage, parcs publics…), éventuellement en voie de renaturation plus ou moins spontanée (terrils, carrières…), des milieux cavernicoles ou souterrains (notamment abritant des chiroptères ou susceptibles d'en abriter) pourront être pris en compte.

Prise en compte

Certains documents de planification et projets relevant de l'échelon national doivent être compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques[35] ; ce sont ceux qui sont approuvés ou décidés par une loi, un décret ou un arrêté ministériel[36].

« La compatibilité de ces documents de planification et projets s'apprécie notamment au regard des atteintes susceptibles d'être portées aux espaces constitutifs de la trame verte et bleue en application de l'article L. 371-1 ainsi qu'aux espèces, habitats et continuités écologiques d'importance nationale identifiés comme constituant des enjeux nationaux et transfrontaliers par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2. »

L'obligation législative de "prise en compte" est un lien hiérarchique qui existe également entre d'un côté les schémas de cohérence territoriale, et de l'autre les schémas régionaux d'aménagement, de développement durables et d'égalité des territoires, les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine, les schémas régionaux des carrières, les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière (outre la prise en compte par le SCOT du SRCE): hiérarchie des normes établie par l'article L.131-2 du code de l'urbanisme. Ce type de rapport (de prise en compte) se retrouve aussi entre les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu d'une part, et les plans climat-air-énergie territoriaux d'autre part ainsi que les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière[37].

Prise en compte par les documents d'urbanisme

Le projet de loi proposait de modifier le Code de l'urbanisme de manière que :

- les Directives territoriales d’aménagement et de développement durables intègrent dorénavant la « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques »[38].

- les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les cartes communales doivent désormais déterminer les conditions permettant d'assurer […] « la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la restauration des continuités écologiques, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »[39]. Les SCOT doivent désormais prendre en compte, dès qu’ils existent, les schémas de cohérence écologique et les plans territoriaux pour le climat[40] et ils doivent aussi définir les objectifs et les priorités intercommunales en matière de […] et de préservation et de restauration des continuités écologiques. »[41]. Et dans chaque SCOT, le PADD (Projet d'aménagement et de développement durables) doit à partir de 2008 intégrer un nouvel objectif de « préservation et de restauration des continuités écologiques »[42]. Dans le même esprit, le Document d'orientation et de programmation doit maintenant aussi « déterminer les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger » en précisant « les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la restauration des continuités écologiques » (avec des « objectifs chiffrés d’une consommation économe de l’espace qui peuvent être ventilés par secteur géographique »[43].

Le PLU doit maintenant aussi définir des règles […]de « protection et de préservation ou de restauration des continuités écologiques »[44]. - Des mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d’aménagement et de développement durables (dans les conditions fixées à l’article L. 113-4) peuvent devenir « projet d'intérêt général », ainsi que tout projet d’ouvrage, travaux ou protection présentant un caractère d’utilité publique et répondant cumulativement aux conditions suivantes : « 1° Être destiné à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service public, à l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation des continuités écologiques[45].

En 2011, dans ses engagements pour l'application de la nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité (mai 2011), l’État dans une rubrique Usage des sols et action foncière envisage de mettre en place des servitudes (DUP ou dispositifs contractuels de type servitude environnementale) pour localement préserver une certaine naturalité.

Les collectivités pourront inscrire dans les PLU un espace de continuités écologiques (demandé en 2010 par FNE[46]), pour matérialiser la Trame verte et bleue dans les documents d'urbanisme et d'aménagement.

Méthode et calendrier d'élaboration

La trame verte et bleue, telle que présentée en 2009[47] s'est appuyée sur les connaissances scientifiques disponibles. Elle a en outre bénéficié de plus de deux ans de travaux des groupes du Grenelle de l'environnement. Un Comité opérationnel COMOP « Trame verte et bleue » piloté par le sénateur Paul Raoult, assisté de deux co-chefs de projets (Christian Barthod (DEB) et Vincent Graffin du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), a été assisté pour les aspects scientifiques et techniques par INRAE (ex- Irstea) , le Muséum, l'ONEMA et des collectivités (ARF, ADF, AMF, ADCF-ACUF, fédération des PNR). Quelques ONG dont France nature environnement (FNE) qui a publié de nombreuses propositions[48] - [49] pour la TVB et organisé son 33e congrès annuel[50] (à Lille, en 2009) sur ce thème. De nombreux experts et partenaires socio-économiques ont également été consultés. Le Service du patrimoine naturel du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN-SPN) a mis à disposition avec l'Office pour les insectes et leur environnement en 2013 des documents sur les « traits de vie » d'espèces vulnérables à la fragmentation[51] afin d'aider la rédaction des SRCE et l'élaboration des trames et sous-trames des réseaux écologiques régionaux. Le MNHN-SPN a également publié en 2014 au titre du Centre de ressources TVB deux rapports sur le changement climatique[52] et sur la pollution lumineuse[53]. Ces rapports dressent un état des lieux de la connaissance et proposent des pistes pour prendre en compte de ces problématiques au travers des réseaux écologiques, notamment en lien avec la TVB (Trame verte et bleue nationale).

Calendrier (encore pour partie prévisionnel) :

- 2008 : établissement du cadre de référence[2];

- 2009 à 2011 : carte nationale au 1:500000 des enjeux nationaux et transfrontaliers, cartographie à l’échelle 1:500000 pour la France entière, et au 1:100000 pour les schémas régionaux, selon les premières discussions), concernant les continuités écologiques, mais aussi les discontinuités. Ces cartes devaient être réalisées au niveau national avant fin 2011[2] (reporté à 2012-2013).

- 2009 à 2012 : concertation des modalités réglementaires (inscription dans les documents d’urbanisme) contractuelles et incitatives et élaboration de la trame en région (élaboration, enquête publique, avis des CESR et CNPN, et validation des Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) en 2009-2012[2]) ;

- 2012 : publication des premières trames régionales soumises à enquête publique via les SRCE.

- 2018 : Toutes les données régionales des SRCE sont désormais disponibles et leur synthèse a permis la réalisation de la cartographie nationale Trame verte et bleue[19].

La TVB s'appuiera sur :

- l'élaboration concertée d’un « critère biodiversité » pour la DGF[2];

- une opposabilité de la trame aux grandes infrastructures[2];

- une possible rémunération du « service environnemental »[2];

- une insertion dans le réseau écologique paneuropéen, notamment pour améliorer la résilience écologique et l’adaptation au changement climatique[2].

Critères de cohérence (nationale, interrégionale, transfrontalière…)

Ils sont établis sous l'égide des comités régionaux et national, par ;

- une cartographie commune aux régions de France pour que la concertation puisse avoir lieu sur des bases comparables et pour assurer une homogénéité nationale cartographique (cf. Annexe VI), chaque région devant produire sa carte à l'échelle minimale du 1/100 000ème (à une échelle plus fine quand le fond d'occupation du sol le permet (par exemple au 1/50 000ème). Les régions n'ayant en 2009 pas encore commencé leur trame verte intégreront dans leurs cartographies et stratégies les éléments imposés par la loi et suivront les 5 critères de cohérence nationales définis et proposés par le Guide no 2 du COMOP TVB (Ces 5 critères portent sur « zonages existants » ; « milieux aquatiques et humides » ; cohérence interrégionale et transfrontalière ; critère « espèces » ; critère « habitats ») ;

- (pour la trame bleue) une prise en compte (déjà théoriquement obligatoire dans les documents d'urbanisme) des orientations de continuité écologique figurant dans les SDAGEs ou leurs programmes de mesures ;

- une concertation avec les pays riverains et au niveau interrégional, visant à s'accorder sur les éléments écopaysagers communs aux territoires ayant une frontière commune (corridor, zone-tampon, « réservoir de biodiversité » à cheval sur deux territoires ; ce qui est très fréquent pour les rivières ou massifs montagneux servant souvent de limites frontalières)[54].

- Le MNHN a publié (fin 2011) un rapport sur les critères nationaux de cohérence, avec des cartes des grandes continuités écologiques nationales par types d'habitats à échelle nationale[55].

Cinq critères de cohérence

- Critère « zonages existants » : Le COMOP TVB a décidé en 2010 que devaient être prise en compte stricto sensu dans chaque SRCE les zonages de protection forte de la Stratégie de création des Aires Protégées : les Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB), les cœurs des parcs nationaux (PN), les Réserves naturelles nationales (RNN), les Réserves naturelles régionales (RNR), les Réserves naturelles de Corse (RNC), les sites classés explicitement au titre de la biodiversité, les réserves biologiques en forêts publiques). La non reprise d'un des autres zonages existants dans le SRCE doit être justifiée ;

- Critère « milieux aquatiques et humides » : Le COMOP TVB a aussi retenu en 2010 ce critère de garantie la cohérence des SRCE vis-à-vis des « espaces déjà identifiés par les outils actuels de la politique de l’eau et notamment ceux nécessaires pour l’atteinte des objectifs de résultats poursuivis par la directive cadre sur l'eau et traduits dans les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGEs) » (MEDDTL, Guide 2 TVB).

- Critère « Espèces » : Les espèces de cohérence n'ont pas été choisies pour construire la TVB, mais pour mesurer la cohérence des régions vis-à-vis du niveau national ; ce n'est qu’un critère parmi les 5 qui ne sont pas hiérarchisés. « De plus, derrière une espèce TVB se trouve l’habitat de cette espèce TVB. Cela est particulièrement important pour les espèces dites « parapluies » car d'autres espèces non sélectionnées pourront ainsi bénéficier de la prise en compte de cette espèce parapluie ». L'approche habitat et l'approche espèce sont complémentaires selon l’échelle considérée et les objectifs (construire, valider, communiquer…) à atteindre[56].

- Critère « Habitats naturels[55]» : « Habitat d’espèce est le lieu où une espèce vit, désigné par son environnement spatial aussi bien biotique qu’abiotique. Cette notion est à différencier de la notion d’habitat naturel qui désigne un ensemble reconnaissable formé par des conditions stationnelles (climat, sol, relief) et une biocénose caractéristique (c’est alors souvent les communautés végétales qui sont utilisées pour décrire les habitats naturels du fait de leur caractère intégrateur (phytosociologie)). Se référer au rapport relatif au critère « habitats » pour plus de précisions »[57]. Le Comop TVB distingue les habitats d'espèces (ici d'espèces du critère de cohérence) et les habitats naturels ou semi naturels en général ; il a demandé au MNHN de produire des listes d'habitats (listes non limitatives destinées à assurer la cohérence et non l'identification du SRCE), en faisant remarquer[58] qu'il manquait en France des données comparables à celles concernant les espèces et qui permettraient de déterminer la responsabilité nationale des régions en matière d'habitats ; il encourageait aussi des travaux scientifiques plus fins sur la connectivité entre milieux pour leur maintien.

- Critère « Interrégional et transfrontalier ».

Mise en œuvre administrative

En 2005, un « groupe d'échange Trame verte et bleue » a été créé, comme lieu d’échanges entre « experts » et « praticiens » des trames et corridors écologiques (en 2011, il associe une centaine de membres : PNR, établissements publics, collectivités territoriales, associations, laboratoires de recherche...)[4].

En 2009, cette trame verte est bleue n'était pas encore définie et encore moins déclinée localement aux échelles les plus fines. Elle fait appel à un large partenariat, en associant notamment les compétences de la nouvelle Agence des aires marines protégées, du Conservatoire du littoral, des Conservatoires d’espaces naturels, des Parcs nationaux, Parcs naturels régionaux et Réserves naturelles (via RNF (Réserves naturelles de France) et via les régions responsables des réserves naturelles régionales), de l'ONEMA et de l'ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage), de l'Office national des forêts, du Réseau des Grands sites de France, de Rivages de France, etc.

Pour ce faire, et pour aider ceux qui la cartographieront et qui l'appliqueront et la protègeront, la loi (art. L.371-2 du code de l'environnement) prévoit deux documents-cadre.

Des Orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques

Deux premières versions de ce document (la seconde étant datée du 10 avril 2009) ont été élaborées par l’État « en concertation avec les collectivités territoriales, des partenaires socioprofessionnels, des comités de bassin, des associations de protection de l’environnement agréées concernées et […] de personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l’environnement ». Ces orientations sont soumises aux observations du public et des collectivités, avant adoption par décret en Conseil d’État. Ce document a été notamment fondé sur les connaissances scientifiques disponibles en matière de biodiversité et d'écologie du paysage et d’inventaire du patrimoine naturel[59] et des avis d’experts.

Ce document-cadre inclut :

- Une « présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la restauration des continuités écologiques[60] : Pour subsidiairement protéger la trame verte, en l’intégrant dans les PLU et SCOTs, 16 « choix stratégiques » sont listés[61] (sans consensus total au Grenelle pour l'un des choix). On peut les regrouper comme suit :

- un premier choix est celui de la subsidiarité. Les choix 2 et 3 sont de spatialiser la TVB (en mobilisant la connaissance scientifique) dans les documents d’urbanisme, sur la base du « guide méthodologique national », dans une logique de « cohérence écologique », en privilégiant les documents d’urbanisme pour identifier cartographiquement TVB, précisent les choix 4 et 5, et en identifiant à toutes les échelles spatiales (internationale, nationale, régionale et locale) d’une part des grands corridors « dont il convient de garantir le maintien de la fonctionnalité », et d’autre part des corridors organisés en réseaux de « sous-trames (par milieu) » qu’il conviendrait de conforter, créer ou restaurer (choix 6, 7), en intégrant l’incertitude climatique (choix 8), et la spécificité de la trame bleue (qui renvoie au SDAGE), en prenant en compte les impacts fragmentants (ou « parfois positifs ») des infrastructures (choix 10 à 13). Le 14e choix invite les schémas régionaux à proposer des scénarios de solutions de Maîtrise d'ouvrage afin de compenser l'effet fragmentant d'infrastructures déjà anciennes. Le 15e choix invite à s’appuyer sur l’existant, tout en mobilisant des ressources nouvelles et le point 16 invite à développer une gouvernance adaptée avec tous les acteurs.

- Un « guide méthodologique »[62]. Celui-ci identifie « les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la restauration des continuités écologiques » et inclut un volet relatif à l’élaboration des « schémas régionaux de cohérence écologique »[63] ; Il rappelle :

- les principes, la structure et composantes de la TVB en proposant de la constituer en assemblant 7 sous-trames (forêts de basse altitude, forêts et pâturages d’altitude, zones thermophiles sèches, pelouses et landes subalpines, zones agricoles extensives et lisières, milieux aquatiques et humides, zones rocheuses). Ce guide insiste sur le besoin de cohérence multi-échelle, et donc de travailler sur une base commune d'espèces déterminantes, en laissant cependant un libre choix de la méthode pour chaque région.

- des recommandations méthodologiques (démarche participative, diagnostic des enjeux)

- Aides à la mise en œuvre, en tenant compte des aspects socioéconomiques (partenariats-contractualisation + sensibilisation, information et formation des acteurs)

Début 2014, un décret[64] précise (en annexe) les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques[65], apportant un document cadre pour la TVB nationale[66], constitué de deux parties :

- un rappel des choix stratégiques, définitions et grands objectifs ; avec déclinaison des 10 grandes lignes directrices pour mettre en œuvre de la TVB (aménagement durable des territoires, biodiversité, gouvernance partagée, traduction dans les documents d'urbanisme, etc.) ;

- un guide méthodologique (fait par le Comité opérationnel, i.e. Comop trame verte et bleue mis en place dans le cadre du Grenelle). Ce guide aidera notamment les conseils régionaux et les services régionaux de l'État à élaborer et appliquer les SRCE et à préparer les travaux des comités régionaux trame verte et bleue (CR-TVB). Il reprend les grands principes de « cohérence nationale », identifie les enjeux nationaux mais aussi transfrontaliers concernant les continuités écologiques, en termes d'objectifs et de contenu, y compris en outre-mer.

Un Schéma régional de cohérence écologique

Un Schéma régional de cohérence écologique[67] ou SRCE dont le projet est élaboré par la Région et l’État, sur les bases scientifiques disponibles, avec des experts et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, dans le respect des orientations nationales mentionnées à l’article L. 371-2 ainsi que dans le respect des SDAGEs (schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux). Cette élaboration se fait en associant les départements, les groupements de communes compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme ou, à défaut, les communes dotées d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d'urbanisme[68], les Parcs nationaux, les Parcs naturels régionaux, les associations de protection de l’environnement agréées concernées, et des représentants des partenaires socioprofessionnels intéressés.

Ce SRCE comprend notamment, outre un résumé non-technique :

- les enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la restauration des continuités écologiques ;

- les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux ou zones humides identifiés comme éléments de la trame verte et bleue[69] ;

- une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue[70] ;

- les mesures contractuelles nécessaires pour préserver et « en tant que de besoin » restaurer la « fonctionnalité des continuités écologiques ».

Le projet et les avis seront soumis à enquête publique par le préfet de région, puis éventuellement modifiés pour tenir notamment compte des observations du public, avant d'être soumis à délibération du Conseil régional, puis adopté par arrêté du préfet de région qui les portera à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et les tiendra à disposition du public.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme devront désormais élaborer ou réviser leurs documents de planification et d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme en prenant en compte ces deux documents-cadres. Les projets nationaux (dont les grandes infrastructures linéaires de l’État et de ses établissements publics), doivent préciser les mesures compensatoires nécessaires à la compensation des « atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou grandes infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner ».

Des sous-trames se dessinent, plus ou moins rapidement selon les régions. À titre d'exemple, en 2008 et 2009, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France a commencé à cartographier :

- une trame grande faune[71]

- une trame humide[72]

- une trame aquatique[73]

- une trame boisée[74]

- une trame herbacée[75]

Évaluation : Un décret donnera un certain délai à une « autorité administrative compétente » pour évaluer les résultats de l'application du premier document-cadre en termes de préservation et de restauration des continuités écologiques et pour décider de son maintien ou d'une éventuelle révision (la caducité de ce document-cadre n'entrainant pas celle des « schémas régionaux de cohérence écologique » précise la loi[76].

Les SRCE après un certain délai (fixé par décret) feront quant à eux l'objet d'une analyse conjointe des présidents de conseils régionaux et les préfets pour évaluer les effets de leur mise en œuvre sur la préservation et la restauration des continuités écologiques, après quoi les conseils régionaux délibèreront sur leur poursuite ou révision. Le préfet de région se prononcera dans les mêmes termes via une décision préfectorale. Sans décisions ou délibérations concordantes, le schéma sera caduc et devra être révisé selon la même procédure que pour son élaboration.

Fonctions particulières dévolues aux départements volontaires

Le projet de loi précise[77] que (dans le respect des règles de la commande publique) les départements peuvent être maître d'ouvrage, ou assistant à maître d’ouvrage pour tous travaux contribuant à préserver ou à restaurer les continuités écologiques de la trame verte ou de la trame bleue d'un SRCE (schéma régional de cohérence écologique) adopté. Pour des missions autres que celles d’assistance à maître d’ouvrage, un département peut aussi mobiliser le produit de la TDENS (taxe départementale sur les espaces naturels sensibles).

Fonctions particulières dévolues aux ONGE

Elles ont été associées au processus du Grenelle de l'environnement et :

- À la suite de sa contribution au réseau écologique alsacien[78], début mars 2008, l'association Alsace Nature (Fédération regroupant 147 associations locales) a été missionnée par le ministère de l'Écologie, à titre expérimental, pour compléter le travail entamé sur la trame verte de la région Alsace[79].

- En 2009, la Trame verte a été le thème de deux journées de travail à l'occasion de l'assemblée générale de France nature environnement. Elle doit, avant le 1er juillet 2008, inventorier, hiérarchiser et cartographier les « barrières écologiques » (ponts, voies ferrées, tunnels, canaux, lignes HT, etc.) et proposer des solutions de remaillage écologique à ces « points noirs », avec une méthode reproductible sur le territoire national. Ce travail servira au Comité opérationnel du Grenelle qui suit le projet de trame verte national, qui rendra ses premières propositions d'ici fin mars, pour qu'ils figurent dans la première loi Grenelle, prévue avant l'été.

Gestionnaires d'infrastructures linéaires

En juin 2011, sept des plus grands gestionnaires d'infrastructures linéaires fragmentantes se sont unis « pour agir en faveur de la biodiversité »[80] autour d'un charte en créant un « Club infrastructures linéaires et biodiversité » visant à renforcer leur engagement en faveur de la biodiversité, et constituer un groupe de référence vis-à-vis des partenaires extérieurs.

Ces 7 acteurs sont :

- Électricité réseau distribution France ERDF (1 274 600 km de lignes électriques en 2011),

- GRTgaz, filiale de GDF SUEZ (1er réseau d'Europe avec 32 200 km de gazoducs en acier et 25 stations de compression),

- Réseau ferré de France (RFF) ; 30 000 km de voies ferrées en 2011,

- Réseau de transport d'électricité (RTE) (100 000 km de lignes de 63 000 à 400 000 volts et 46 lignes transfrontalières ; réseau le plus long d'Europe en 2011),

- Transport et stockage de gaz naturel (TIGF) ; 5 000 km de canalisations, 12 % du transit des volumes de gaz nationaux, 22 % des capacités françaises de stockage en 2011),

- Vinci Autoroutes, 1er opérateur autoroutier européen en 2011 ; avec 4 310 km d'autoroutes en service, incluant les réseaux ASF, Cofiroute et Escota)

- Voies navigables de France (VNF) ; 6 100 km de canaux et rivières canalisées traversés par plus de 4 000 ouvrages d'art, avec 40 000 hectares de domaine public fluvial, dont terrains de dépôt) créée le 1er janvier 2005 en application de la loi du 9 août 2004 qui transpose en droit français la directive européenne du 26 juin 2003 relative au service public de l'électricité et du gaz et des industries électriques et gazières.

En Corse et outre-mer

Des dispositions particulières sont proposées pour la Corse et l'outre-mer[81]

- En Corse, le plan d’aménagement et de développement durables comporte une trame verte et bleue régionale Tissitura Verde e Turchina. Ce PADDUC a valeur provisoire[82] de SRCE (Schéma régional de cohérence écologique).

- Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional[83] doit inclure les orientations nationales sur la trame verte et vaudra également SRCE. Si un schéma d’aménagement régional était approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il serait modifié dans un délai de cinq ans après son approbation.

- À Mayotte, le plan d’aménagement et de développement durable[84], devra intégrer les orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques mentionnées et vaudra SRCE (schéma régional de cohérence écologique). Si un schéma d’aménagement régional était approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il serait modifié dans un délai de cinq ans après son approbation.

Contexte européen et international

Cette Trame s'inscrit dans les stratégies mondiales (Cf. Convention sur la diversité biologique notamment) et paneuropéennes de protection de la biodiversité.

Les collectivités frontalières (régions, départements) doivent donc se rapprocher de leurs homologues frontaliers pour coélaborer le réseau écologique à protéger et veiller à ce que les corridors écologiques d'un pays soient écologiquement correctement connectés.

De nombreux pays d'Europe du Nord et de l'Est ont une avance de 10 ou 15 ans en matière de réseau écologique. Des réflexions sont en cours concernant les oiseaux migrateurs et, depuis peu, concernant les insectes migrateurs (papillons en particulier, avec le Monarque notamment en Amérique) et les corridors écologiques sous-marins.

Aspects transfrontaliers

La France est associée à plusieurs projets transfrontaliers, dont à titre d'exemple :

- Parc naturel transfrontalier du Hainaut

- Projets de réseaux écologiques transalpins, avec la Suisse et l'Italie via CIPRA (« Commission Internationale pour la Protection des Alpes ») dans les Alpes[85] et avec l'Espagne pour les Pyrénées. Dans les deux cas des espèces patrimoniales de grands carnivores (omnivore pour l'Ours) sont concernées (Ours et loup).

- la Guyane abrite l'une des diversités biologiques les plus riches du monde, nécessitant notamment un travail commun avec le Suriname et le Brésil, en particulier concernant le contrôle des dégâts de l'orpaillage (illégal et légal)

- Réseau Natura 2000, Natura 2000 en mer

Aide et conseil

Plusieurs guides ont été rédigés par le Comop biodiversité, puis par la DREAL Midi-Pyrénées qui a intégré les retours d'expérience de 2 SCoT[86].

Par ailleurs, certaines communes à la pointe en matière d'intégration de la trame verte et bleue française mettent l'ensemble de leurs documents et méthodes concrètes d'application de la trame verte et bleue à la disposition des techniciens et des communes qui souhaiteraient s'en inspirer :

Évaluation et suivi

Ils se font aux échelles régionales à européennes, via des indicateurs définis à l’échelle nationale, mais en partie déclinés régionalement selon les caractéristiques biogéographiques des territoires. Il s'agit notamment de voir comment évoluent - d’un point de vue structurel (organisation spatiale des écopaysages, relativement à l'écopotentialité) et fonctionnel (les corridors fonctionnent ils comme ils le devraient ?) - les « éléments constitutifs » des Trames vertes et bleues régionale et de la trame nationale et européenne[89].

Évaluation : Prévue et cadrée par la loi, pour sa partie « évaluation des politiques publiques » et après vérification[90] que la SNB prenait bien en compte tout ou partie des objectifs d'Aichi depuis validé à la Conférence mondiale sur la biodiversité de Nagoya (2010) elle se fera chemin faisant, et notamment tous les 6 ans lors des mises à jour des SRCE et lors des mises à jour de la stratégie nationale pour la biodiversité et des schémas régionaux qui l'encadrent et la promeuvent (SRADT et SRCE, ainsi que SRB). C'est une évaluation principalement « a posteriori » externalisée et confiée à un acteur neutre et indépendant sur la base d'un état-zéro et des données scientifiquement collectées par les observatoires de la biodiversité et d'autres acteurs compétents.

Suivi : Il est assuré par l'ensemble des porteurs du projet et certains observateurs.

Le concept de Trame verte et bleue s'est fortement développé en France depuis les années 2000 surtout.

En 2011, il se montre source de cohérence écologique, de coopération intercommunale environnementale[91], mais encore en appropriation par la plupart des habitants, élus, techniciens et collectivités. Pour cette raison, il semble de mieux en mieux traduit dans les documents d'urbanisme (sur le papier) qu'appliqué à grande échelle ou décliné à échelle fine sur le terrain, et en se heurtant parfois à des réglementations contradictoires ou jugées prioritaires[92] ou à une gouvernance encore très centralisée[93] qui ne facilite pas le passage des théories scientifiques de l'écologie du paysage[94] à l'action de terrain, en ville, dans les campagnes ou plus encore sur et sous la mer.

Certains chercheurs[95] se sont très intéressés à la connaissance qu’ont les habitants de la TVB et ont analysé le résultat de nombreux entretiens des habitants, dans diverses régions de France. Le constat est alarmant : soit la TVB est très mal connue, et la notion de biodiversité est quasi-systématiquement réduite à l’espèce animale ou à l’arbre dans la ville ; soit la TVB est connue mais réduite à sa fonction esthétique.

Pour la partie trame bleue, cela se fait dans le cadre de la Directive Cadre sur l'Eau (et de son calendrier de révision des SDAGE et programmes de mesure, tous les 6 ans),

Exceptions

- Les actions de préservation et de remise en bon état des milieux ne concernent pas les activités militaires quand celles-ci répondent « à un impératif de défense nationale »[96].

Références

- Code de l'environnement, Livre III, titre VII La trame verte et la trame bleue, chapitre II Dispositions communes, article R. 371-19 III

- (fr) Fichier sur la Trame verte et bleue réalisé par Christian Barthod (Muséum, COMOP TVB) pour le colloque FNE de 2009 [PDF].

- Voir p. 42 à 60 de la SNB.

- Groupe d'échange Trame verte et bleue, « Un centre de ressources pour la TVB ! » Newsletter 7 mai 2011

- La Trame Verte et Bleue Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Poitou-Charentes, Comité de préfiguration du Schéma Régional de Cohérence Écologique, 2011/01/03

- Fabienne Allag-Dhuisme (Chef de projet TVB MEDDTL/DGALN/DEB), Le dispositif Trame verte et bleue, TVB et géomatique -19 janvier 2011

- Décret n° 2011-738 du 28 juin 2011 relatif au Comité national « trames verte et bleue » et Décret n° 2011-739 du 28 juin 2011 relatif aux comités régionaux « trames verte et bleue » et modifiant la partie réglementaire du Code de l'environnement, sur Légifrance

- Geneviève De Lacour, Enfin, le comité national de la TVB lancé !, Journal de l'environnement, 18 octobre 2011.

- Art. D. 371-13.

- Art. D. 371-14.

- Centre de ressources national Trame verte et bleue

- Loi du 25 juin 1999, article 23 alinéas 6 et 7

- NOR:DEVX0822225L/Bleue-1 ; Voir « Chapitre II (« Trame verte, trame bleue ») du texte de projet de loi »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) portant engagement national pour l’environnement, soumis à délibération du conseil des ministres

- Extrait d'un compte rendu du Conseil des ministres du 07/01/09 portant sur la loi Grenelle II (sur le site de l'Assemblée nationale)

- Trame verte et bleue : Données et méthodes (Présentation en réunion du 14 avril 2008 du Comop Trame verte et bleue, par INRAE (ex-Irstea)

- Exploitation de la cartographie d’occupation des sols aux échelles nationales et régionales (Présentation en réunion du 14 avril 2008 du Comop Trame verte et bleue)

- Cartographie des zones agricoles à haute valeur naturelle Étude réalisée en novembre 2006 par l’association Solagro pour le MEDD

- Outils cartographiques du ministère chargé de l'Écologie (SINP)

- Museum national d'Histoire naturelle, « INPN - Trame verte et bleue », sur inpn.mnhn.fr (consulté le )

- Voir exposé des motifs des articles 45 et 46.

- Directeur du département Écologie et Gestion de la biodiversité du Muséum national d'histoire naturelle.

- Dans une communication auprès des agriculteurs notamment, le jeudi 26 novembre 2009, « Trame verte et bleue : son succès passera par la concertation avec les agriculteurs, vidéo sur le site www.lafranceagricole.fr.

- Voir p. 58 à 61 SNB ; Glossaire.

- « Titre VII : Trame verte et trame bleue », sur légifrance.gouv.fr (consulté le )

- Texte de la loi Grenelle II (Projet de loi portant engagement national pour l’environnement ; texte définitif).

- L'article L. 371-1 du code de l'environnement est la codification de l'article 121 de la Loi Portant Engagement National pour l'Environnement de 2010

- Note pour la réunion du COMOP TVB 2008/11/13], intitulée Comment organiser la mise en œuvre de la trame verte et bleue ? Volet scientifique ; voir le chapitre 2.2.1 intitulé « Les zones noyaux ou zones d'intérêt écologique majeur » (ZIEM), page 7/30 de la version PDF, FNE, LPO, Ligue ROC

- Décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue, Art. R. 371-16 du Code de l'environnement

- Décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue, Art. R. 371-17.

- Décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue, Art. R. 371-18.

- Mission bassin minier, La trame verte et bleue, consulté 2011/05/25

- SORDELLO R., « Des trames pour des espèces, des espèces pour faire des trames ? »; Edito de la lettre d’information du Groupe d’échange Trame Verte et Bleue animé par la Fédération des Parcs naturels régionaux de France et le Réseau Rural français, Newsletter 6, décembre 2010

- DUTARTRE A., MAZAUBERT E. (2014) La mise en œuvre de la Trame verte et bleue : un vecteur supplémentaire de dispersion des espèces invasives ? Revue Sciences Eaux et Territoires, INRAE, - Numéro 14

- Zones humides Infos n°80-81, 2013, Mares et réseaux de mares

- en application du sixième alinéa de l'article L. 371-2

- Art. R. 371-22 et Art. R. 371-23 du code de l'environnement, cf. Décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue.

- Code de l'urbanisme, article L. 131-5

- Art. L. 113-1. du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code de l'urbanisme relatif aux directives territoriales d'aménagement et de développement durable (DTADD, plus souvent dites DTA)

- Paragraphe 3 de l'art. L. 121-1. du Code de l'urbanisme

- « Art. L. 122-1-12.

- Voir : Art. L. 122-1 sur les schémas de cohérence territoriale

- Art. L. 122-1-3 du Code de l'Urbanisme

- Art. L. 122-1-5.du Code de l'Urbanisme

- 1er alinéa de l’article L. 123-1 et Art. L. 123-1-3 du Code de l'Urbanisme

- article L. 121-9 du code de l’urbanisme

- R.L. Article de La France Agricole, Trame verte et bleue ; La FNE souhaite un nouvel outil dans le droit de l’urbanisme, « l’espace de continuité écologique », 2010/01/09

- Trame verte et bleue ; Les suites du Grenelle de l’environnement (PPT/PDF, 20 pages, consulté 2009/05/31)

- Propositions de FNE pour un réseau écologique

- page de France-Nature-Environnement, contenant plusieurs liens vers des documents sur la TVB

- Actes du 33e congrès de la fédération France Nature Environnement, 12 et 13 mars 2009, Lille, sur la Trame verte et bleue

- Sordello R. (coord.), Conruyt-Rogeon G., Merlet F., Houard X. & Touroult J., Synthèses bibliographiques sur les traits de vie de 39 espèces proposées pour la cohérence nationale de la Trame verte et bleue, Paris, Muséum national d'histoire naturelle & Office pour les insectes et leur environnement, , 20 pages + 39 fiches (lire en ligne)

- SORDELLO R., HERARD K., COSTE S., CONRUYT-ROGEON G. & TOUROULT J., Le changement climatique et les réseaux écologiques, Paris, Muséum national d'histoire naturelle/Centre de ressources TVB, , 178 p. (lire en ligne)

- SORDELLO R., VANPEENE S., AZAM C., KERBIRIOU C., LE VIOL I. & LE TALLEC T., Effet fragmentant de la lumière artificielle. Quels impacts sur la mobilité des espèces et comment peuvent-ils être pris en compte dans les réseaux écologiques ?, Paris, Muséum national d'histoire naturelle/Centre de ressources TVB, , 31 p. (lire en ligne)

- Voir Guide n° 2 du COMOP TVB (déjà cité), § 2 Aide à l’élaboration de la trame verte et bleue en région : recommandations méthodologiques

- Sordello R., Gaudillat V., Siblet J.P., Touroult J., Trame verte et bleue – Critères nationaux de cohérence – Contribution à la définition du critère sur les habitats « Copie archivée » (version du 3 mars 2013 sur Internet Archive) ; Rapport MNHN-SPN. 29, dec 2011 ; 29 pages

- Voir chap 5.1. sur le critère « Espèce» Trame verte et bleue ; Critères nationaux de cohérence ; Contribution à la définition du critère sur les espèces ; Convention MNHN/MEDDTL fiche 3i « Copie archivée » (version du 3 mars 2013 sur Internet Archive) ; Rapport SPN 2011 ; 21 décembre 2011

- voir chap 7.2 Définitions de Trame verte et bleue ; Critères nationaux de cohérence ; Contribution à la définition du critère sur les espèces « Copie archivée » (version du 3 mars 2013 sur Internet Archive) ; Convention MNHN/MEDDTL fiche 3i ; Rapport SPN 2011 ; 21 décembre 2011

- Guide 2 de la TVB

- article L. 411-5

- « Guide 1 – Enjeux et principes de la TVB », (version téléchargeable en pdf du guide ; 47 p.), sur seineenpartage.fr, (consulté le )

- voir pages 25 à 30 du document déjà cité (Guide 1 – Enjeux et principes de la TVB)

- « Guide 2 – Appui méthodologique à l’élaboration régional de la TVB », (version téléchargeable en pdf du guide ; 82 p.), sur seineenpartage.fr, (consulté le )

- schémas mentionnés par l'article L. 371-3

- décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, JO du 22 janvier 2014, p. 1166.

- document-cadre : "orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques", prévu à l’article L. 371-2 du code de l’environnement

- Voir sur localtis.info.

- Art. L. 371-3

- Préserver le réseau écologique ; L'exemple du PLU de Bonne en Haute-Savoie qui souhaitait dans son PLU aussi contrer la périurbanisation et la banalisation de ses paysages ; document CERTU de janvier 2009 (8 pages, PDF)

- Cf. 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l'article L. 371-1

- Cf. article L. 371-1

- Isabelle Chambodut, PNR Scarpe-Escaut, Bernard Cauchetier, « Schéma régional des continuités écologiques : la trame grande faune », sur Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région île de France (consulté le )

- Milieux naturels et biodiversité Schéma régional des continuités écologiques : la trame humide À l’interface entre l’aquatique. Note rapide Environnement, n° 472, avril 2009 (IAURIF)

- Schéma régional des continuités écologiques : la trame aquatique ; Note rapide Environnement, n° 470 ; Avril 2009 (IAURIF)

- Schéma régional des continuités écologiques : la trame boisée. Note rapide Environnement, n° 469 (IAURIF)

- Schémas et notes téléchargeables sur le Portail de l'IAURIF (Consulté 2009/06/25)

- Art. L. 371-2

- Art. L. 371-5.

- Infrastructures et continuités écologiques en Alsace

- Communiqué fédération France Nature Environnement, lundi 3 mars

- Source : Communiqué de presse et Conférence de presse donnée le 27 juin 2011 dans les locaux de l’institut océanographique de Paris - Actualité publiée le 29 juin 2011 à 01:55

- Voir art. L.371-4. - I.

- Loi de 2011 sur le Plan d'aménagement et de développement durables de la Corse

- Schéma d'aménagement régional cité par les articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales

- article LO. 6161-42 du code général des collectivités territoriales

- Exemple d'approche visant à évaluer la valeur et perception du réseau écologique alpin (projet suisse), consulté 2009 05 23

- guide « SCoT et Biodiversité en Midi-Pyrénées - Guide méthodologique de prise en compte de la trame verte et bleue » Dreal MP, Asconit consultants, juin 2010 ;volume 1 : Enjeux et méthodes (pdf, 6.4 Mo) et volume 2 : Compléments techniques et exemples (ZIP,6.8 Mo)

- Pour obtenir ces documents, ou des précisions sur ceux-ci, vous pouvez contacter Cyril TRUCHET-DEMARE, urbaniste de la commune de Noyarey qui a élaboré le projet, via la page suivante : http://www.noyarey.fr/urbanisme/faire-une-demande/

- Cérémonie de remise du premier prix régional Rhône-Alpes 2013 sur l'éco-responsabilité et le développement durable.

- « efficacite-des-corridors-connaissances-trame-verte-et-bleue », sur www.set-revue.fr (consulté le )

- Voir p 52/61 de la SNB ; Concordance entre les objectifs d’Aichi et ceux de la SNB.

- Drobenko, B., 2004, « L’environnement vecteur de coopération intercommunale ? », in Drobenko B. (sous la dir.), Structures intercommunales et environnement, Les Cahiers du Crideau, Presses universitaires de Limoges, Limoges, pp 43-60.

- Cormier, L., De Lajartre A. et N. Carcaud, 2010, « La planification des trames vertes, du global au local : réalités et limites », Cybergeo : European Journal of Geography [en ligne] URL : http://cybergeo.revues.org/23187, document 504, 24 p.

- Prieur, M., 2006, « La décentralisation de l’environnement, introuvable ou impossible », in Foucher K. et R. Romi (sous la dir.), La décentralisation de l’environnement : territoires et gouvernance, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, pp. 199-211.

- Mougenot, C. et E. Melin, 2000, « Entre science et action : le concept de réseau écologique », Natures Sciences Sociétés, n°8, pp. 20-300.

- Laure Cormier, Fabienne Joliet et Nathalie Carcaud, « La biodiversité est-elle un enjeu pour les habitants ? Analyse au travers de la notion de trame verte. », Développement durable et territoires ; Sandrine Glatron, Étienne Grésillon et Nathalie Blanc, « Les trames vertes pour les citadins : une appropriation contrastée à Marseille, Paris, Strasbourg », Développement durable et territoires.

- Décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue, art. R.371-20.-I

Voir aussi

Bibliographie

- Guide 1 COMOP TVB : Allag-Dhuisme F., Amsallem J., Barthod C., Deshayes M., Graffin V., Lefeuvre C., Salles E. (coord), Barnetche C., Brouard-Masson J, Delaunay A., Garnier CC, Trouvilliez J. (2010). Choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques – premier document en appui à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue en France. Proposition issue du comité opérationnel Trame verte et bleue. MEEDDM ed.

- Guide 2 COMOP TVB : Allag-Dhuisme F., Amsallem J., Barthod C., Deshayes M., Graffin V., Lefeuvre C., Salles E.(coord), Barnetche C., Brouard-Masson J, Delaunay A., Garnier CC, Trouvilliez J. (2010). Guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique – deuxième document en appui à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue en France. Proposition issue du comité opérationnel Trame verte et bleue. MEEDDM ed.

- Guide 3 COMOP TVB : Allag-Dhuisme F., Barthod C., Bielsa S., Brouard-Masson J., Graffin V., Vanpeene S. (coord), Chamouton S., Dessarps P-M., Lansiart M., Orsini A. (2010). Prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques par les grandes infrastructures linéaires de l'État et de ses établissements publics – troisième document en appui à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue en France. Proposition issue du comité opérationnel Trame verte et bleue. MEEDDM ed.

- Philippe Clergeau (écologue, Muséum national d'histoire naturelle) Une écologie du paysage urbain, Éditeur : Apogée, septembre 2007, 136 pages, (ISBN 2-84398-288-X), (ISBN 978-2-84398-288-0)

- ALSACE NATURE - octobre 2008 – « Infrastructures et continuités écologiques. Étude méthodologique et application test en Alsace », Rapport d’étude au Ministre d’État, Jean-Louis Borloo, 134 p.

- Laugier R., 2010. Trame verte et bleue : synthèse documentaire, établie pour le compte du Centre de Ressources Documentaires Aménagement Logement Nature (CRDALN). MEEDDM, 16p.

- Nathalie Blanc, Sandrine Glatron et Guillaume Schmitt, « Trames vertes urbaines : recherches en sciences humaines et sociales », Développement durable et territoires, vol. 3, no 2 | Juillet 2012, mis en ligne le 13 juillet 2012, consulté le 17 juillet 2012. (URL : http://developpementdurable.revues.org/9370)

- Bonnin Marie. (2006), Les corridors, vecteur d’un aménagement durable de l’espace favorable à la protection des espèces, Natures Sciences Sociétés, 14 : S67-S69.

- Bonnin Marie, Les corridors écologiques, Vers un troisième temps du droit de la conservation de la nature, Collection Droit du patrimoine culturel et naturel, L’Harmattan, 270 pages, 2008.

- CAMPROUX-DUFFRENE Marie-Pierre et LUCAS Marthe, « L’ombre portée sur l’avenir de la trame verte et bleue. Quelques réflexions juridiques », Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 3, no 2 | Juillet 2012, mis en ligne le 06 juillet 2012, http://developpementdurable.revues.org/9256

- CORMIER Laure, BERNARD Arnaud, … « La planification des trames vertes, du global au local : réalités et limites », Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], Aménagement, Urbanisme, article 504, mis en ligne le 06 juillet 2010 http://cybergeo.revues.org/23187

- CORMIER Laure, JOLIET Fabienne et CARCAUD Nathalie, « La biodiversité est-elle un enjeu pour les habitants ? Analyse au travers de la notion de trame verte. », Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 3, no 2 | Juillet 2012, mis en ligne le 06 juillet 2012 http://developpementdurable.revues.org/9319

- GLATRON Sandrine, GRESILLON Étienne et BLANC Nathalie, « Les trames vertes pour les citadins : une appropriation contrastée à Marseille, Paris, Strasbourg », Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 3, no 2 | Juillet 2012, mis en ligne le 06 juillet 2012 http://developpementdurable.revues.org/9297

- LAUGIER Robert, Trame Verte et Bleue, mars 2010, Centre de Ressources Documentaires Aménagement Logement Nature (CRDALN) http://www.cdu.urbanisme.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/texte-synthese-tvb_cle5c7da6.pdf

- ONEMA Pourquoi rétablir la continuité écologique des cours d'eau ?, 2010 http://www.onema.fr/spip.php?page=recherche&recherche=trame+verte+et+bleue

- TOUBLANC Monique et BONIN Sophie, « Planifier les trames vertes dans les aires urbaines : une alliance à trouver entre paysagisme et écologie », Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 3, no 2 | Juillet 2012 http://developpementdurable.revues.org/9347

- MORAND-DEVILLER Jacqueline, Le droit de l’environnement, P.U.F. « Que sais-je? », 2010 (10e éd.)

- MORAND-DEVILLER Jacqueline, Droit de l’urbanisme, Paris, Dalloz, 2008, 185 p.

- KALFLECHE Grégory, Droit de l’urbanisme, Presses universitaires françaises, Thémis Droit, 2012, 391 p.

- DROBENKO Bernard, Droit de l’Urbanisme, Gualino, Lextenso, Paris, 2009, 333 p.

- REYGROBELLET B., 2007, La nature dans la ville. Biodiversité et urbanisme, Avis et rapports du Conseil économique et social, Paris, La Documentation française

- SORDELLO R (2017) Trame verte et bleue: bilan des besoins, enjeux et actions de connaissance identifiés par les Schémas régionaux de cohérence écologique. Naturae, 2017(10), 1-22.

- CARPENTIER Elise, Les apports de la loi Grenelle 2 au droit de l’urbanisme, Droit et Patrimoine, 2012, Dossier « l’immeuble face à l’évolution du droit »

- CASSARA Hervé, L'appréhension de la biodiversité par le droit de l'urbanisme après les lois issues du « Grenelle de l'environnement », Gaz. Pal, 24 septembre 2011 no 267, p. 9

- CHAUVIN Nicolas, INSERGUET Jean-François, PLANCHET Pascal… [et al.] ; sous la direction d'Yves Jégouzo, Le Grenelle II commenté : impacts de la loi no 2010-788 d'engagement national pour l'environnement sur le droit de l’urbanisme, 2011,

- GAUDRON Virginie, L'évaluation environnementale des documents d'urbanisme français, RFDA, 2008, p. 659

- PAUL Gwendoline, Panorama des principaux impacts de la loi Grenelle II sur le droit de l'urbanisme, Gaz. Pal, 25 septembre 2010 no 268, p. 13

- PAUL Gwendoline (2008) Le renforcement de la prise en compte du développement durable et l'évaluation environnementale dans les documents et autorisations d'urbanisme, Gaz. Pal., 02 septembre no 246, p. 14

- VANPEENE-BRUHIER, Sylvie (2014) La Trame verte et bleue ; Bilan et perspectives pour l’action territoriale, Revue Sciences Eaux et Territoires, INRAE, 3 octobre 2014 - Numéro 14

- VANPEENE-BRUHIER Sylvie, AMSALLEM Jennifer (2018), Trame verte et bleue : la continuité écologique en marche dans les territoires, Revue Sciences Eaux et Territoires, INRAE 27 juin 2018 - Numéro 25.

- VIMAL R, Mathevet R & Michel L (2012) Entre expertises et jeux d’acteurs: la trame verte et bleue du Grenelle de l’environnement. Natures Sciences Sociétés, 20(4), 415-424.

Articles connexes

- Biodiversité

- Conférence mondiale sur la biodiversité de Nagoya (2010)

- Trame verte, Trame bleue, Trame noire

- Grenelle de l'Environnement

- Cartographie des corridors biologiques

- Fragmentation (écologie)

- Écologie du paysage

- Intégrité écologique

- Écoduc

- Corridor biologique

- Migration animale

- Mortalité animale due aux véhicules

- Eau de surface

Décrets d'application

- Décret n° 2011-738 du 28 juin 2011 relatif au Comité national « trames verte et bleue »

- Décret n° 2011-739 du 28 juin 2011 relatif aux comités régionaux « trames verte et bleue » et modifiant la partie réglementaire du code de l'environnement

- Décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue (Texte du 27/12/2012, paru au Journal Officiel le 29/12/2012 ; entre en vigueur le lendemain de sa publication).

Études officielles nationales

- Portail internet Centre de ressources national Trame verte et bleue sous la coordination du ministère chargé de l'environnement (page consultée le 17 janvier 2020)

- Ministère de l'écologie (2013), Guide méthodologique Trame verte et bleue et documents d'urbanisme ; à l'attention des collectivités et décideurs, PDF, 54 pages ;

- http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Trame-verte-et-bleue,1034-.html

- (fr) Guides téléchargeables produits par le Comité opérationnel de la Trame verte et Bleue (COMOP TVB), Ministère du Développement durable.

- http://www.legrenelle-environnement.fr/-Trame-verte-et-bleue-.html

- (fr) Environnement (première lecture) : comptes rendus des réunions des commissions du Sénat (28 janvier 2009).

Documents et ressources indépendantes

- Feu vert pour la trame verte et bleue, un jeu (8 à 77 ans) à télécharger sur le site du centre de ressource trame verte et bleue pour comprendre les enjeux des continuités écologiques sur le territoire (page consultée le 17 janvier 2020)

- http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000752/index.shtml

- (fr) Portail SINP / Naturefrance : plusieurs guides et documents techniques téléchargeables (sur les réseaux écologiques testés ou en cours en France).

- http://www.developpementdurable.revues.org/

- Fichier sur la TVB présenté par un des fonctionnaires du COMOP TVB au colloque Trame verte et bleue organisé par FNE à Lille en 2009 (11 pages, pdf, consulté 2010 03 08)

- Note préparatoire à une des réunions COMOP TVB (du 13 novembre 2008, datée du 2010/11/08 et intitulée Comment organiser la mise en œuvre de la Trame verte et bleue ? (LPO, FNE, Ligue ROC;

Dans les parcs naturels régionaux

- (fr) La TVB et les parcs naturels régionaux

- (fr) Site de « Parcs naturels régionaux de France » consacré à la trame verte et bleue (nombreux documents téléchargeables)

Exemples d'études régionales

- (fr) Accès aux cartes (interactives) et explications de la Trame verte et bleue de la région Nord-Pas-de-Calais

- ENRx (Espaces naturels régionaux du Nord/Pas-de-Calais) et (présentation); « Guide « Comment passer à l'action » »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) et « Tirer parti des actions engagées », Cahier technique d'ENRx, 2010-2011

- Actes du colloque : Biodiversités et territoires, des mesures opérationnelle (CETE, 28 mars 2011)

- « Chapitre II (« Trame verte, trame bleue ») »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) du projet de loi portant engagement national pour l’environnement, tel que soumis à délibération du conseil des ministres en 2009 après avis du Conseil d'État et examiné au Sénat le 12 janvier 2009.

- (fr) Site consacré au projet d'identification de la Trame écologique du Massif-central

- Site officiel du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région Basse-Normandie

- DREAL Midi-Pyrénées, Guide sur la prise en compte de la Trame verte et bleue (TVB) dans les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU), septembre 2012

- http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/trame-verte-et-bleue-r1764.html