Saint-Sulpice-de-Royan

Saint-Sulpice-de-Royan (prononcé [sɛ̃.syl.pis.də.ʁwa.jɑ̃]) est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine). Ses habitants sont appelés les Saint-Sulpiciens et les Saint-Sulpiciennes[1].

| Saint-Sulpice-de-Royan | |||||

L'église Saint-Sulpice (XIIe siècle) se dresse un peu à l'écart du centre-ville, dans un environnement champêtre. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente-Maritime | ||||

| Arrondissement | Rochefort | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Royan Atlantique | ||||

| Maire Mandat |

Christian Pitard 2020-2026 |

||||

| Code postal | 17200 | ||||

| Code commune | 17409 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Saint-Sulpiciens | ||||

| Population municipale |

3 328 hab. (2020 |

||||

| Densité | 160 hab./km2 | ||||

| Population agglomération |

47 902 hab. | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 40′ 20″ nord, 1° 00′ 37″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 1 m Max. 37 m |

||||

| Superficie | 20,81 km2 | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saujon | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Charente-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.saint-sulpice-de-royan.fr | ||||

Localisée dans la presqu'île d'Arvert, dans la frange continentale de la côte de Beauté, cette commune résidentielle de la banlieue ouest de Royan se rattache géographiquement au Royannais. En développement constant depuis plusieurs années, la ville a vu sa population passer de 2 292 habitants en 1999 à 3 328 en 2020.

Le phénomène d'étalement urbain, particulièrement sensible, se traduit par la présence de nouveaux quartiers pavillonnaires qui s'étendent désormais presque jusqu'à la limite administrative avec Royan. Le centre-ville, qui a bénéficié d'une politique de reconversion au milieu des années 1990, se structure autour d'une petite esplanade commerçante se prolongeant par un square, et des principales infrastructures communales : église Saint-Sulpice (XIIe siècle), temple protestant octogonal, école, mairie, etc.

Pôle commercial en pleine croissance depuis ses dernières extensions en 2007 et en 2013, la zone d'activité de la Queue de l'Âne abrite plusieurs dizaines d'entreprises, d'une moyenne surface (Intermarché) et d'un point de service au volant (Leclerc Drive). Bénéficiant du développement des activités tertiaires en Pays Royannais, la commune joue également la carte du tourisme, matérialisé par la présence d'un camping, de gîtes et de meublés.

Saint-Sulpice-de-Royan appartient au secteur Est de la Communauté d'agglomération Royan Atlantique, structure intercommunale rassemblant 81 896 habitants (2014).

Géographie

Présentation

La commune de Saint-Sulpice-de-Royan est située au sud-ouest du département de la Charente-Maritime. Aux confins de la presqu'île d'Arvert et des grands plateaux agricoles de la Saintonge, elle appartient à la frange continentale de la Côte de Beauté et à la région naturelle du Royannais. Administrativement parlant, elle appartient au canton de Saujon et à l’arrondissement de Rochefort.

Cette petite ville de la proche banlieue de Royan se trouve à 4 kilomètres de Breuillet[2], 4,3 kilomètres de Mornac-sur-Seudre[3], 4,5 kilomètres de L’Éguille[4], 4,8 kilomètres de Vaux-sur-Mer[5] et de Médis[6], 5,5 kilomètres de Royan[7], 6,6 kilomètres de Saujon[8], 6,8 kilomètres de Saint-Palais-sur-Mer[9], 7,5 kilomètres de Saint-Georges-de-Didonne[10], 7,8 kilomètres du Gua[11] et d’Étaules[12], 12,9 kilomètres de La Tremblade[13], 30 kilomètres de Saintes[14], 30,2 kilomètres de Rochefort[15], 55,3 kilomètres de la préfecture départementale, La Rochelle[16], et 98,4 kilomètres de la grande métropole et préfecture régionale, Bordeaux[17].

Appartenant comme le reste du département au midi atlantique[18], au cœur de l'arc atlantique, elle peut être rattachée à deux grands ensembles géographiques, le Grand Ouest français et le Grand Sud-Ouest français. Formant un ensemble de 2081 hectares, elle s’étend sur les grandes champagnes agricoles saintongeaises et sur une partie des marais de la Seudre (près de Fontbedeau), aux confins du bassin ostréicole de Marennes-Oléron. En dépit d’une forte urbanisation et d’un phénomène d’étalement urbain particulièrement marqué (création de nombreux lotissements et mise en œuvre de plusieurs campagnes d’agrandissements successifs de la Zone artisanale de La Queue de l’Âne), les territoires agricoles restent encore largement majoritaires, représentant 68 % du territoire communal. Les forêts sont une composante importante, formant 17 % du territoire communal, de même que les zones humides, qui en couvrent 9%[19].

Importante commune résidentielle de la première couronne périurbaine royannaise, elle marque la transition entre des espaces fortement urbanisés (Royan et Vaux-sur-Mer, dans une moindre mesure Breuillet et Médis) et des communes rurales ou plus précisément « rurbaines » (Mornac-sur-Seudre, L'Éguille). Elle s’étend en grande partie sur un vaste plateau mollement vallonné, soumis aux influences des vents d’ouest dominant : la « champagne » saintongeaise, dédiée à la céréaliculture (maïs, blé) et à la culture des plantes oléagineuses (tournesol) : « grand pays plat aux horizons infinis encore élargis par l'ampleur de ciels immenses, tantôt lumineux, tantôt chargés de pluies ». Autrefois, elle était également utilisée pour le pacage des bestiaux, mais ces prés ont aujourd’hui presque entièrement disparu. Seule la toponymie en témoigne encore, comme le lieu-dit « Les Pradelles » (Prada signifiant « pré » en occitan) ou « Les prés de La Crèche ». Ces vastes étendue planes, ouvertes – la vue porte jusqu’à Royan ou jusqu’à Marennes – présentent en hiver un caractère monotone, presque désertique. Les bois y sont rares et de taille limitée : bois de la Chèvre et des Roches, bois de Brie.

Plus à l’ouest, le territoire présente un visage différent, nettement plus boisé. Les principaux massifs sont constitués presque exclusivement de feuillus (essentiellement chênes et chênes verts ou « yeuses ») comme à Breuillet. Ces forêts sont le bois de Leuse (c’est-à-dire de « l’yeuse »), de la Lande, de la Parée, des Groies, de Maine-Auger et de la Courant. Le plateau y est ponctué de quelques collines peu accentuées : colline de Leuse (38 mètres), point culminant de la commune, de Jaffe (35 mètres), de Maubeuge, près du stade (33 mètres), de Point du Mil (29 mètres) ou encore de Brie (28 mètres) et est entaillé de plusieurs petites dépressions ou « combes », où coulent de modestes ruisseaux.

Ces petits cours d’eau sont le ruisseau de Boisserand (ou de Boissirand), qui prend sa source près de Bernezac, le ruisseau de La Cayenne, qui prend sa source près de Champagnole et forme la limite administrative avec Breuillet, et le ruisseau de La Roche, qui naît près du hameau du même nom et sert de « frontière » avec la commune de Vaux-sur-Mer. Ces trois ruisseaux fusionnent non loin de Taupignac (commune de Breuillet) et donnent naissance au Pérat (ou Peyrat).

Dans la partie la plus septentrionale de la commune, le plateau descend progressivement vers les marais de la Seudre. Aux portes de ces vastes étendues palustres, composées de prés salés sillonnés de prises et de ruissons et des premiers parcs à huîtres, les hameaux de la Métairie, de Fontbedeau et de la Crèche présentent un visage bien différent, celui de cette micro-région où terre et mer s’imbriquent en un ensemble fait de prairies verdoyantes, de roselières et de vasières aux reflets gris-bleu, appelée bassin de Marennes-Oléron. Un petit train à vapeur touristique, le train des mouettes, permet de mieux appréhender ce vaste ensemble depuis Saujon jusqu’à La Tremblade.

En liaison avec les marais de la Seudre, le marais de l’Aubat forme une petite zone humide s’étendant vers les hameaux des Maries, du Grand et du Petit Aubat. Ils servent de séparation entre les bois de la Chèvre et de Brie, et se prolongent par une petite dépression appelée combe des Étourneaux, entre les Maries et la Tournepiche (commune de Médis). Les marais de l’Aubat sont traversés par le Liman, principal affluent de la Seudre.

Géologie

D’un point de vue géologique, la région de la presqu'île d'Arvert s’étend sur le flanc sud-ouest de l’anticlinal saintongeais. La commune de Saint-Sulpice-de-Royan s’est développée sur un plateau constitué d’un socle crétacé, daté plus spécifiquement du campanien moyen (C6b). Ces couches calcaires sont de type crayeux, parfois glauconieux, à rares lamellibranches et rhynchonelles.

Au sud d’une ligne formée par les hameaux du Vallon, de Champagnole, de Brie et de la Lande et au nord d’une ligne formée par les hameaux de Chez-Boisseau et du Rigaleau, le terrain est daté du campanien supérieur (C6c). Les couches de calcaire qui le composent sont de type glauconieux, à nodules limoniteux, riches en bryozoaires. Le hameau de Bernezac est établi sur des terrains de cette nature. On en retrouve également des exemples sur une bande de quelques centaines de mètres de largeur entre la colline de Maubeuge (à hauteur du stade) en allant vers le Montil (commune de Breuillet).

Les hauteurs de Champagnole et de la Lande, mais aussi de Jaffe, sont quant à elles constituées de formations superficielles (argiles à silex, sables et limons) datant de la période quaternaire. Ces collines forment une petite ligne de crête qui s’étend approximativement depuis Maine-Arnaud (commune de Royan) et Châtelard (commune de Vaux-sur-Mer) au Néré (commune des Mathes).

Au nord d’une ligne matérialisée par la D 140e et les hameaux des Métairies, de Fontbedeau et de la Crèche, s’étendent les vastes étendues palustres des marais de la Seudre, au sol constitué d’alluvions fluviatiles anciennes (FyM) ou modernes (FyF) communément appelées « bri » dans la région (ce terme est à l’origine du nom de Broue ou de Brouage). Elles sont de nature essentiellement argileuse et se distinguent par leur couleur bleutée ou grisâtre, en fonction de l'humidité. Enfin, en liaison directe avec les marais de la Seudre, le marais de l’Aubat forme une petite dépression dans la partie orientale de la commune, entre le Petit Aubat, le Grand Aubat et les Maries, non loin de la limite administrative avec la commune de Médis. Le sol y est de même nature que dans les marais de la Seudre.

Un risque sismique léger concerne la commune qui est située non loin de la faille d'Oléron. Le le séisme d'Oléron d'une magnitude de 5.7 a produit quelques dégâts dans la région et a pu être ressenti jusqu'en région parisienne. L'un des derniers séismes ressentis en date, toujours sur cette faille, d'une magnitude de 4,7, a eu lieu le [20].

Communes limitrophes

Voies routières

La situation de la commune au nord de la première couronne périurbaine de Royan en fait une des principales voies d’accès à cette ville ; de ce fait, elle bénéficie d’infrastructures routières adaptées à un fort trafic. Formant un carrefour entre deux grands axes (route Saujon-La Tremblade d’une part et route Royan-Rochefort d’autre part), elle est une voie de passage obligée pour nombre d’actifs habitant dans la « grande banlieue » venant travailler à Royan (migrations pendulaires), comme pour de nombreux touristes en période estivale.

Venant de Rochefort en passant par les marais de la Seudre, la D733 est un des principaux axes du Pays Royannais. Créée en 1838 sous le nom de « chemin de Grande communication entre Le Gua et Royan », elle est désormais classée « route départementale de première catégorie » (grands axes routiers départementaux) et supporte un trafic de 6000 à 10 000 véhicules par jour[21]. Elle passait par le centre-ville jusqu’au début des années 1990, générant des nuisances importantes, tant pour les riverains (bruit) que pour les automobilistes (ralentissements).

La question d’un aménagement de traverse est finalement abandonnée au profit d’une voie de contournement. Une rocade à chaussée bidirectionnelle est donc construite à cette époque pour désengorger le centre-ville. Contournant la ville par l’est, elle est bordée par une toute nouvelle zone d’activités (ZA La queue de l'Âne), à laquelle on accède par un rond-point. Deux aires de repos (la Brande des Outards et le bois de la Bruelle) ont été aménagées en bord de route, près du bois de la Chèvre. Fermées pendant quelques années, elles ont été remises en service depuis 2012. En dépit de la création de cette voie rapide, d’après le rapport d’accidentologie du Conseil général de la Charente-Maritime (2005-2007), la rocade de Saint-Sulpice-de-Royan est un des points noirs de l’agglomération royannaise en termes d’accidents, avec 3 à 5 accidents corporels répertoriés chaque année pendant cette période[21].

Autre axe majeur de la région royannaise, la D14 est une des épines dorsales du schéma routier de desserte du Pays Royannais en général et de la presqu'île d'Arvert en particulier. Classée elle aussi route départementale de première catégorie, elle supporte un trafic atteignant en moyenne 8000 à 9000 véhicules par jour[21], avec cependant là aussi de fortes disparités en fonction des périodes de l'année. Cet axe faisant la liaison entre deux pôles économiques importants de la banlieue royannaise (Saujon et La Tremblade) devrait encore voir son importance s’accroître dans l’avenir. De fait, dans le cadre des grands projets structurants du Conseil général, le schéma routier départemental (2010-2030) prévoit de repenser totalement la circulation de la grande périphérie royannaise, dont Saujon deviendrait une des « portes d'entrées ». Le trafic sera dès lors diffusé à partir de cette ville (éclatement des flux), afin de limiter au maximum les encombrements. Une partie des véhicules empruntant la route nationale 150 seraient ainsi déroutés vers Saint-Sulpice-de-Royan. Dans cette optique, la D14 serait en partie repensée entre Saujon et Saint-Sulpice-de-Royan (rectification des virages au niveau du hameau du Petit-Aubat)

D 733 et D 14 se rejoignent au rond-point de Fontbedeau, au nord de la commune, face à la Cave coopérative de la Seudre. On y trouve également une aire de covoiturage et une station du réseau de bus Cara'Bus. Ces deux axes fréquentés sont classés par l’atlas départemental de la DDE comme des voies de circulation potentiellement gênante en termes de pollution sonore (niveau 3 sur une échelle de 5)[22].

Parmi les options visant à améliorer la desserte de la région de Royan figure un projet de création d’une nouvelle voie (barreau routier) entre Saint-Sulpice-de-Royan/Breuillet et la rocade de Royan au niveau du pôle commercial Val Lumière de Vaux-sur-Mer. Le but serait de faciliter l’accès à cette nouvelle zone commerciale ainsi que de réduire le trafic sur la D733, notamment au niveau de la traversée de Jaffe[21].

Les autres axes traversant la commune sont la D 140 ou route de Médis dans sa partie est ou route de Saint-Palais dans sa partie ouest qui dessert les principaux hameaux : les Maries et le Grand Aubat en direction de Médis ou la Lande, Brie et Champagnole en direction de Breuillet (Taupignac) et Saint-Palais-sur-Mer.

Transports en commun

La ville est desservie par le réseau de transports urbains Cara'Bus qui la relie aux autres communes de l'agglomération royannaise. Inauguré le sous le nom « Très Royannais », il était à l'origine composé de minibus de type hybride (électrique et diesel). Exploité depuis septembre 2008 par la société Veolia Transport, il est rebaptisé « Cara'Bus » depuis lors[23].

La modernisation du réseau de transports urbains de l'agglomération le a conduit à l'achat de navettes de type Heuliez GX 127 ainsi qu'à l'accroissement du nombre de lignes régulières, passant de trois à dix, auxquelles s'ajoutent trois lignes supplémentaires en période estivale[24].

Cinq stations Cara'Bus sont implantées dans la commune : Saint-Sulpice-Centre, Saint-Sulpice-Centre commercial, ZA Queue de l'Âne, Jaffe et Fondbedeau. Une sixième station, Clinique Pasteur, a été aménagée à la limite entre les communes de Royan et de Saint-Sulpice-de-Royan.

Deux lignes de bus desservent la commune. La principale est la ligne 11, qui part du centre-ville et rejoint Royan, faisant notamment halte au lycée de l'Atlantique, au Carel, à la gare multimodale et au centre commercial Royan II. La seconde est la ligne 41, qui ne passe pas par le centre-ville mais par le rond-point de Fondbedeau. Cette ligne suburbaine permet de rejoindre les villes de la grande banlieue royannaise, comme La Tremblade, Arvert, Étaules, Breuillet, Saujon, Grézac et Cozes.

La compagnie de transports départementaux Les Mouettes a également mis en place une aire de covoiturage au rond-point de Fondbedeau (non loin de la station de bus). D'une capacité de 15 places, elle a été mise en service en 2012, et s'inscrit dans une grande campagne visant à doter les principales villes du département d'aires de ce type.

Transports aériens

L'aéroport le plus proche est celui de Rochefort-Saint-Agnant, à environ 30 kilomètres au nord. L'aéroport de La Rochelle-Île de Ré, à 60 kilomètres au nord, permet de relier quelques grandes villes françaises, comme Paris ou Lyon, ainsi que les Îles Britanniques ou l'Europe du Nord. À environ 100 kilomètres au sud-est de la commune, l'aéroport de Bordeaux - Mérignac est un aéroport international permettant des liaisons vers de nombreux pays.

L'aérodrome de Royan-Médis, à environ 10 kilomètres, est réservé à l'aviation légère.

Climat

Le climat dont bénéficie la Charente-Maritime est un climat océanique tempéré de type aquitain, marqué par un ensoleillement moyen assez important : avec 2 250 heures par an, il est comparable à celui que connaît une partie de la côte méditerranéenne[25]. La pluviosité y est modérée, les précipitations ne dépassant pas 1 200 mm par an. Les températures, quant à elles, varient en moyenne de 5 °C en hiver à 20 °C en été.

Les îles et l'ensemble du littoral de la Charente-Maritime se caractérisent par un climat particulièrement doux en hiver, et rafraîchissant l'été, grâce aux influences océaniques perpétuellement en mouvement (brise marine). Ces conditions climatiques favorables, toujours soumises aux influences de l'océan Atlantique, ont favorisé un véritable microclimat de type sub-aquitain et l'existence d'une végétation déjà méridionale. Ainsi la flore se caractérise-t-elle par la présence étonnante de lauriers-roses, eucalyptus, agaves, et même les mimosas se mettent à fleurir dès le mois de janvier.

Aux essences déjà méridionales du chêne vert (ou yeuse) et du cyste, s'ajoutent une forte présence de palmiers, figuiers, orangers et même oliviers. Il existe toutefois un contraste entre le littoral, assez sec et ensoleillé et l'intérieur des terres, davantage pluvieux. La pluviométrie passe ainsi de 750 mm sur le littoral à 950 mm en Haute-Saintonge.

Les relevés de la station météorologique de La Rochelle entre 1946 et 2000 permettent de déterminer quelques dates majeures au point de vue climatique en Charente-Maritime : ainsi, au cours de ce laps de temps, la température la plus froide est relevée le : −13,6 °C. Un pic de température (dépassé seulement au cours de la canicule de 2003) est atteint le avec près de 39 °C à l'ombre. Si 1953 est considérée comme l'année la plus sèche, 2000 est au contraire la plus pluvieuse[26].

La Charente-Maritime est le département français qui a été le plus durement touché par la tempête Martin du . Les records nationaux de vents enregistrés ont été atteints avec 198 km/h sur l'île d'Oléron et 194 km/h à Royan.

Dans la nuit du au , la région est frappée par la tempête Klaus. Malgré des rafales dépassant les 120 km/h, les dégâts relevés dans la commune demeurent relativement minimes au regard de la situation dans le Médoc tout proche[27].

Les côtes charentaises et vendéennes sont de nouveau durement éprouvées par la tempête Xynthia qui traverse la région dans la nuit du au . Des bourrasques de près de 140 km/h touchent la ville voisine de Royan[28].

Données générales

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 3,4 | 2,8 | 5,4 | 7,4 | 10,7 | 13,7 | 15,8 | 15,7 | 13,7 | 10,5 | 6,3 | 3,9 | 9,2 |

| Température moyenne (°C) | 5,9 | 6,9 | 8,7 | 11,1 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 19,6 | 17,8 | 14,2 | 9,4 | 6,6 | 12,7 |

| Température maximale moyenne (°C) | 8,5 | 9,9 | 12,1 | 14,7 | 17,9 | 21,3 | 23,8 | 23,5 | 21,8 | 18 | 12,6 | 9,2 | 16,1 |

| Ensoleillement (h) | 84 | 111 | 174 | 212 | 239 | 272 | 305 | 277 | 218 | 167 | 107 | 85 | 2 250 |

| Précipitations (mm) | 82,5 | 66,1 | 57 | 52,7 | 61,1 | 42,9 | 35,1 | 46,4 | 56,5 | 81,6 | 91,8 | 81,8 | 755,3 |

| Ville | Ensoleillement |

Pluie | Neige | Orage | Brouillard |

|---|---|---|---|---|---|

| Médiane nationale | 1 852 | 835 | 16 | 25 | 50 |

| Saint-Sulpice-de-Royan[31] | 2 250 | 755 | 4 | 13 | 26 |

| Paris | 1 662 | 637 | 12 | 17 | 8 |

| Nice | 2 724 | 733 | 1 | 27 | 1 |

| Strasbourg | 1 693 | 665 | 26 | 28 | 51 |

| Brest | 1 530 | 1 210 | 7 | 12 | 76 |

| Bordeaux | 2 035 | 944 | 3 | 31 | 69 |

Environnement

Une fraction du territoire communal est intégrée à plusieurs zones protégées en raison de la richesse de son écosystème (marais et prés salés atlantiques, prairies semi-naturelles humides, forêts mixtes).

La préservation de la biodiversité a conduit à intégrer 19 % de la surface communale dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de classe I (petits espaces homogènes) qui se divise en deux sites d'importance communautaire (SIC) : marais de la Seudre[32] et bois des Essarts[33]. Dans le cadre de sa politique de préservation des espaces naturels sensibles, le Conservatoire du littoral a acquis un site au cœur des marais de la Seudre, entre Seudre et Liman : la pointe de L'Éguille[34].

De même, 16 % du territoire est inscrit dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de classe II (grands espaces naturels riches) qui comprend une zone de protection spéciale (ZPS) : Marais et vasières de Brouage - Seudre - Oléron[35]. Ce territoire est protégé dans le cadre du réseau de protection des espaces naturels de grande valeur patrimoniale Natura 2000.

Les marais de la Seudre s'inscrivent dans un ancien golfe marin autrefois converti en salines, et aujourd’hui en parcs ostréicoles et en prés salés. Il couvre près de 300 hectares dans la partie nord de la commune et forme une vaste étendue palustre sillonnée d’un réseau serré de canaux et de ruisseaux qui s’étend à perte de vue. Les plus importants sur la commune sont le chenal de Fontbedeau, le ruisson des Métairies, le ruisson de la Fontaine, le ruisson Plat et le ruisson Maquain. Outre une incontestable richesse botanique (présence de linaire à feuille de thym — espèce menacée —, lavande de mer, aloès d'eau…) le site accueille quelques espèces animales, protégées ou non, telles que la loutre, la cistude, le triton ou des insectes comme le lucane cerf-volant. Cet habitat est protégé par la directive habitats-faune-flore et la directive oiseaux. De fait, les marais de la Seudre — mais aussi le marais de l'Aubat qui lui est lié — sont un site fréquenté par de nombreux oiseaux qui viennent y hiverner et y nidifier. Leur observation est facilitée dès lors qu'on s'éloigne des axes routiers pour emprunter les taillées (chemins de campagne à travers les marais).

Les bois de la Crèche, de la Chèvre et des Essarts constituent les plus importants massifs forestiers de la commune, et sont tous trois répertoriés comme espaces boisés classés. Le premier est localisé près du hameau du même nom, à proximité des marais de l'Aubat. Cette proximité en fait un lieu d'hivernage pour des espèces inféodées aux zones humides, notamment le héron cendré. Le bois de la Chèvre est fréquenté par des espèces ornithologiques menacées telles que le milan noir. Enfin, le bois des Essarts, à l'ouest de la commune, est plus spécifiquement protégé du fait de la présence d'une flore remarquable comprenant renoncule tripartite, phalangère bicolore ou encore renoncule à feuilles d'ophioglosse (espèces rares dans la région).

Le principal espace vert de la ville est le jardin Frédéric Passy, qui forme une petite coulée verte entre les commerces de la place des Vieilles Forges et ceux de la route de Rochefort. Aménagé au début des années 1990 au cours de la grande restructuration du centre-ville, il se compose d’une allée centrale gravillonnée bordée de simples carrés de pelouse, de massifs floraux et de quelques arbres, et offre une perspective sur les immeubles modernes de la place des Vieilles Forges. Cette petite esplanade occupe la place de l’ancien Champ de Foire et de quelques maisons démolies afin de gagner de la place et d’améliorer l’esthétique du nouveau centre-ville. Le marché se tient à proximité chaque semaine. La commune possède en outre un jardin médiéval ou jardin de curé qui a été aménagé en 2005 en centre-ville à proximité de l'église Saint-Sulpice. Il est géré par une association. Ce jardin comporte principalement 8 carrés thématiques de plantes diverses (plantes aromatiques, plantes médicinales) au milieu desquelles se trouve une fontaine.

Gestion de l'eau

Saint-Sulpice-de-Royan dépend de l'agence de l'eau Adour-Garonne, établissement public chargé de la protection de l'eau et des milieux aquatiques dans le Grand Sud-Ouest. La commune dispose d'un château d'eau installé sur les hauteurs de Maubeuge, sur la route de Breuillet.

La gestion de l'assainissement de la commune, quant à elle, est transférée à la communauté d'agglomération. Les eaux usées sont traitées par la station d'épuration de Saint-Palais-sur-Mer qui a une capacité de 175 000 équivalent habitants[36].

Gestion des déchets

La collecte des ordures ménagères (conteneurs verts) est effectuée deux fois par semaine, le mardi et le samedi. Celle des emballages ménagers recyclables (conteneurs jaunes) est réalisée le vendredi soir, et celle des déchets végétaux, un vendredi sur deux. Des colonnes de recyclage du verre sont disponibles en de nombreux points de la commune. Par ailleurs, deux déchèteries sont à disposition des habitants dans les communes voisine de Chaillevette, de Saujon et de Royan. Le service est gratuit et réservé aux particuliers. Une déchèterie spécialisée est mise à disposition des professionnels dans la ZA de La Queue de l'Âne.

Les ordures sont ensuite acheminées par camion vers le centre de transfert de Médis, puis, de là, des camions gros porteurs les acheminent vers le centre d'enfouissement de Clérac.

Urbanisme

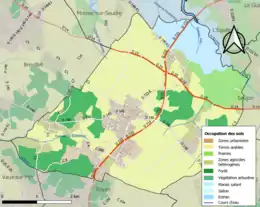

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (64,9 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (69,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (50,9 %), forêts (15,5 %), zones urbanisées (8,7 %), zones humides côtières (8,6 %), zones agricoles hétérogènes (7,6 %), prairies (6,4 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (2,3 %)[37].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Morphologie urbaine

Longtemps petite commune rurale en marge des villes balnéaires de la côte, Saint-Sulpice-de-Royan est devenue en quelques décennies une composante majeure de l’agglomération royannaise. Le phénomène d’étalement urbain, particulièrement visible (développement important de quartiers résidentiels, notamment sous forme de lotissements) témoigne de l’intégration de la commune à la première couronne périurbaine de Royan.

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la commune de Saint-Sulpice-de-Royan est avant tout un petit village d’agriculteurs, en marge des grands axes de communications. La route de Rochefort n’existe pas encore et les voyageurs en provenance de cette ville empruntent un mauvais chemin passant par Le Gua et Médis, avant de rejoindre Royan. À cette époque, la commune, qui ne possède pas encore de véritable centre-bourg, est écartelée entre plusieurs petits pôles et quelques hameaux. Le quartier de l’église rassemble quelques maisons traditionnelles et une poignée de fermes. Il est séparé du quartier de la Mairie par des prés où les bestiaux viennent paître une partie de l’année. Plus à l’est, quelques hameaux sont éparpillés dans la champagne : les Maries, où se trouve alors le temple et un petit cimetière protestant et, tout près de là, le hameau de L’Aubat, siège d’un petit logis noble. Au nord, le hameau de Fontbedeau domine les vastes étendues humides des marais de la Seudre, anciennes salines transformées en parcs à huîtres et surtout en prés salés. Au sud-ouest, sur les hauteurs, les hameaux de Jaffe et de Bernezac sont encore peu développés, gardant un caractère fortement agricole, entre prés et bois.

La création de la route de Rochefort ou plus précisément du « chemin de Grande communication entre Le Gua et Royan » est l’occasion pour les pouvoirs publics de mettre en œuvre une ébauche de centre-bourg suivant le tracé de cette voie, empruntée par de nombreux voyageurs. Aujourd’hui encore, seule cette partie du centre-ville a réellement un aspect linéaire, avec plusieurs maisons en pierre de taille en bordure de rue. Elles masquent pour la plupart des petites cours et des jardins, auxquels on accède par un réseau de petits chemins et de venelles. C’est dans cette partie de la commune que sont édifiées les nouvelles infrastructures à la fin du XIXe et au début du XXe siècle : nouveau temple protestant, mairie-école… plus tard, le monument aux morts, le nouveau groupe scolaire Denis-Ricard et le gymnase y seront également implantés.

Il faut attendre le début des années 1960 pour que la commune connaisse un accroissement important de son bâti, du fait du développement croissant de la ville voisine de Royan et de prix du foncier plus abordables. Un lotissement est construit en dehors du bourg, près du hameau de L’Aubat. Un autre se développe près du hameau de Fontbedeau, près des marais de la Seudre. Les deux pôles du bourg (église et temple/mairie) se rejoignent progressivement avec la construction de quelques pavillons. Il faut cependant attendre le plan de référence de 1987 (mis en œuvre au début des années 1990) pour que la commune se dote d’un ambitieux plan de modernisation de son centre-ville. De vieilles maisons sont rasées et un jardin public (jardin Frédéric-Passy) est aménagé à mi-chemin de l’église et du temple, formant une sorte de petite place triangulaire, pensée comme un espace de rencontre. Au sud-ouest, une esplanade est aménagée (place des Vieilles-Forges). Bordée de petits immeubles modernes, elle abrite une partie des commerces de proximité ainsi que la nouvelle agence postale. Un peu en marge de cet ensemble, le centre social Georges-Brassens abrite plusieurs infrastructures (centre aéré pour les enfants et adolescents, bibliothèque) ainsi qu’une Maison des Jeunes depuis les années 2000.

L’urbanisation de la commune connaît un grand essor à partir des années 1990, avec la construction de grands ensembles résidentiels (lotissements des Terrages et du Faisan d’Or) en direction de Royan ou de Breuillet, ainsi qu’à Jaffe (lotissement des Jardins de Jaffe). Une rocade est construite afin de faciliter les échanges entre Royan et sa périphérie et de limiter les nuisances en centre-ville, et une zone d’activité est aménagée à l’entrée de la ville. Cette dernière, en constant développement, a été agrandie en 2007 et en 2013. Cette même année, trois nouveaux lotissements sont mis en chantier entre l’église et le stade, en direction de Breuillet (les Hauts de Saint-Sulpice), sur une parcelle vacante en centre-ville (les Deux Terrages) et à l’entrée est de la ville, en direction de Médis.

Logements

Le parc immobilier de la commune était composé de 1380 logements en 2009, quand il n'était composé que de 993 logements en 1999 et de 840 logements en 1990. Ceux-ci sont majoritairement des résidences principales (86,8 %) auxquelles viennent s'ajouter quelques résidences secondaires ou occasionnelles (9,6 %) et une faible part de logements vacants (4 %). Le taux de résidences secondaires a légèrement évolué à la hausse depuis 1999, où il était de 8,4 %. Les logements de la commune sont essentiellement des maisons (88,7 %) ; les appartements viennent ensuite (10,2 %).

La plupart des résidences principales sont vastes : 47,4 % d'entre elles sont composées de 5 pièces ou plus, 30,8 % de quatre pièces et 13,6 % de trois pièces. Les deux pièces représentent 7,2 %, et les studios, à peine 1 %[38].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saint-Sulpice-de-Royan est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[39]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[40].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau et par submersion marine. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1999, 2010 et 2018[41] - [39].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[42].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 99,1 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 1 525 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 1 525 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 57 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[43] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[44].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1991, 2003, 2005 et 2011 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[39].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[45].

Économie

Emploi

Les derniers chiffres fournis par l'Insee (enquête de 2009) indiquent une population active de + de 15 ans de l'ordre de 70 %, soit une légère augmentation par rapport aux données collectées en 1999 qui faisaient état d'une population active de 69,2 %. Le nombre d'actifs ayant un emploi connaît également une légère croissance pendant la période 1999-2009, passant de 61 % à 63,9 %[46].

La plus grande partie des actifs travaillent en dehors de la commune, ce qui s'explique par sa situation dans la proche banlieue de Royan, ville qui concentre une grande partie des emplois et des services et agit comme le « moteur » de toute l'agglomération, constituant un des grands pôles économiques départementaux et même régionaux. Certaines villes voisines telles que Saujon, voire La Tremblade, concentrent également de nombreux emplois et exercent une influence moindre, mais non négligeable. Le développement d'infrastructures économiques telles que la Zone d'activités de la Queue de l'Âne conduit cependant à retenir une part croissante d'actifs dans leur commune de résidence : ils sont ainsi désormais 22,3 % en 2009 contre seulement 19 % dix ans plus tôt[46].

La proportion d'actifs à travailler en dehors de la Charente-Maritime, déjà infime en 1999 (0,8 %) a encore reculé en 2009 (0,5 %). La commune concentre une plus grande proportion de salariés (80,1 %) que de non-salariés (19,9 %). L'indicateur de concentration d'emploi est passé de 40,4 en 1999 à 68 en 2009 ; dans le même temps, le nombre d'emplois dans la zone est passé de 387 à 794, témoignant d'un certain dynamisme économique. Le taux de chômage est bien en dessous de la moyenne départementale (12,3 % en 2009) et ne touche « que » 8,8 % de la population active : ce taux était de 11,2 % en 1999[46].

Les villes voisines de Royan, Saujon et La Tremblade accueillent chacune un « CR2i » (centre de ressources et d’informations intercommunal). Fonctionnant en partenariat avec la maison de l'emploi du Pays Royannais, le pôle emploi de Royan, la maison des saisonniers et la mission locale du Pays Royannais, ils permettent de consulter des offres d'emploi, de bénéficier d'aide pour certaines démarches (rédaction de CV, préparation d'entretiens d'embauche) et de participer à des réunions d'information collective.

Entreprises et commerces

Saint-Sulpice-de-Royan est au cœur d'un bassin d'emploi particulièrement attractif, la zone d'emploi de Royan (issue de la partition de l'ancienne zone d'emploi Saintonge maritime, qui regroupait de nombreuses communes du Pays Rochefortais, du Pays Marennes-Oléron et du Pays Royannais[47]), forte de 27 753 emplois en 2008[48]. La zone d'emploi de Royan est, avec celle de La Rochelle, la plus dynamique de l'ex-région Poitou-Charentes, toutes deux profitant « d'un tissu économique et d'une démographie dynamiques » (Insee)[48]. La croissance y est particulièrement soutenue, du fait du développement des activités tertiaires.

290 établissements étaient recensés dans la commune par les services de l'Insee au , essentiellement des très petites entreprises : 27,2 % ont en effet des effectifs compris entre 1 et 9 salariés, et 5,2 % ont plus de 10 salariés[49].

La ville dispose de commerces et services de proximité, établis principalement en bordure de la route de Rochefort et sur la place des Vieilles-Forges. Parmi ceux-ci figurent notamment un bar-tabac, deux boulangeries, un salon de coiffure, une pizzéria, une auberge, un antenniste ou encore une agence immobilière. Cependant, l'essentiel des entreprises sont concentrées dans une zone d'activité (ZA de La Queue de l'Âne) implantée à l'entrée ouest de la ville. On y trouve notamment un point de service au volant (Leclerc Drive) et un supermarché de l'enseigne Intermarché. On y trouve également l'entreprise Aéro Composites Saintonge (A.C.S.)[50], spécialiste des matériaux composites utilisés dans l'industrie aéronautique. Composée de 9 salariés, elle a conçu, en partenariat avec Airbus Group Innovations, le premier prototype d'avion à propulsion électrique : l'E-Fan[51]. On y trouve enfin des serres maraîchères occupées par la société Arc'at plants qui exporte des plants maraîchers à destination des professionnels dans l'ensemble de la France et qui emploie jusque 45 salariés.

Toponymie

La ville tire son nom de saint Sulpice le Pieux, évêque de Bourges et chapelain du roi Clotaire II au VIIe siècle.

Au XIIe siècle, la paroisse appartient à l'abbaye Saint-Étienne de Vaux et est désignée sous le nom de Saint-Sulpice-de-Mandulfe (S.Sulpicius de Mandulfo). Elle prend plus tard le nom de Saint-Sulpice-près-Mornac (S. Sulpicii prope Mornacum), du nom de Mornac, siège de la châtellenie voisine. La carte faite par Claude Masse en 1714 indique simplement Saint-Sulpice, tandis que la carte de Cassini, dessinée quelques années plus tard, en 1776, indique déjà Saint-Sulpice-de-Royan.

La toponymie locale emprunte certains éléments au gaulois (Brie — dérivé de briga, signifiant hauteur), à l'occitan, langue qui fut parlée dans la région au milieu du Moyen Âge (les Pradelles — dérivé de prada, pré), au vieux français (la Breuille — mot signifiant bois qu'on retrouve dans le nom de la commune voisine, Breuillet) ou encore au saintongeais, langue vernaculaire de la région (le Grouail ou encore le Grolier).

Histoire

Aucun vestige ne permet de savoir si le territoire de la commune était déjà habité à l'époque préhistorique.

Des traces de fossés et cercles funéraires datant de l'époque gauloise ont été retrouvés sur la commune, en bordure des actuels marais de la Seudre[52]. À cette époque, le niveau de la mer était proche du niveau actuel, mais les marais actuels étaient des golfes marins pas encore comblés par les alluvions, la Seudre était quant à elle un bras de mer large de 6 kilomètres[53]. Des éclats de silex et des fragments de poterie gauloise ont été retrouvés au lieu-dit Boissiron, dans une couche de tourbe lacustre, ce qui pourrait attester la présence d'un village gaulois voire d'un petit port en fond de crique[54].

Les premières salines apparaissent à cette période le long de la Seudre : le sel de Saintonge devient réputé et en particulier le Blanc de Liman qui est récolté entre Mornac-sur-Seudre et L'Éguille[55]. Au sud du lieu-dit Jaffe, une villa romaine entourée d'un vaste domaine agricole est bâtie : le camp de Châtelard. Une voie romaine qui relie Médis à Breuillet traverse le territoire de la commune.

Des fouilles préventives réalisées en 2019[56] ont révélé l'existence d'un village carolingien entre le VIIIe et le Xe siècle[57]. Le défrichement des terres s'effectue entre le Xe et le XIIe siècle sous l'impulsion de seigneurs grands propriétaires terriens. En 1118, le neveu d’Hélie de Châtelard s'installe ainsi à Bénazac (actuel Bernezac, au nord de Jaffe)[58].

L'abbaye de Vaux est fondée en 1075 par le chevalier Pierre Gémon. Parmi ses dépendances, l'église de Saint-Sulpice est construite vers la fin du XIIe siècle. C'est sans doute au même moment qu'un hameau se crée autour de l'église : Saint-Sulpice-de-Mandulfe (S. Sulpicius de Mandulfo)[59].

L'Abbaye Notre-Dame de Sablonceaux est fondée quant à elle en 1136. Les terres de Laubat et de la Limone y sont rattachées par un don du duc Guillaume d'Aquitaine à Saint-Bernard six ans plus tôt[60].

L'église de Saint-Sulpice est une étape sur les routes du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle : des coquilles Saint-Jacques sont sculptées sur ses chapiteaux[61].

En 1137, Aliénor d'Aquitaine épouse le roi de France, Louis VII. Saint-Sulpice fait partie intégrante du duché d’Aquitaine et passe sous le contrôle du roi de France. Mais en 1152, Aliénor divorce et épouse Henri Plantagenêt qui devient roi d'Angleterre en 1154. Saint-Sulpice passe alors sous contrôle anglais.

Battus à Taillebourg, les Anglais conservent, par le traité de Paris, le contrôle du sud de la Saintonge, dont Saint-Sulpice.

En 1355, pendant la guerre de Cent Ans, le Prince noir, héritier du trône d’Angleterre, guerroie en Saintonge. Il renforce les défenses de Royan qui devient un gros bourg. Le , le roi de France Jean II, capturé lors de la bataille de Poitiers, quitte Bordeaux à bord d'un navire anglais, la « Sainte-Marie » et passe au large du port de Royan avant de gagner l'Angleterre.

À la fin de la guerre de Cent Ans, en 1451, la région de Royan est définitivement française, mais en ruines.

En 1534, Calvin tient des discours à Angoulême et à Poitiers que de jeunes moines saintongeais entendent. La Réforme sera bientôt prêchée dans toute la presqu'île d'Arvert et vers 1550, la majorité de la population est protestante. Pierre Régnier, seigneur de Boissiran, est l’un des premiers à adhérer à cette doctrine. Les guerres de Religion frappent Saint-Sulpice : la partie orientale de l’église est brûlée et détruite à cette époque et vers 1570, ce sont la voûte de l’église et ses absides qui furent détruites. Le calme revient au début du XIIe siècle à la suite de l'Édit de Nantes. Les troubles reprennent ensuite lors du siège de Royan en 1622 : la cavalerie du duc d’Epernon loge à Saint-Sulpice. De 1627 à 1682, les fidèles protestants, qui représentent presque 90 % de la population de Saint-Sulpice, se réunissent avec ceux de la paroisse de Saujon, comprenant notamment les territoires de Médis, L’Eguille, Le Breuil, Le Pas, Saint-Romain et Le Chay. Le temple est construit en 1755 au lieu-dit Le Pouyaud (commune de Médis). Détruit en 1768, il est reconstruit à Saint-Sulpice au lieu-dit Les Maries.

Entre 1695 et 1718, l'ingénieur-géographe Claude Masse établit une carte très précise du territoire de la commune : le bourg de Saint-Sulpice et Bernezac sont les hameaux les plus importants[62]. La carte de Cassini, en 1776, ne détaille qu'une seule route principale reliant Breuillet à Saujon et passant par La Crèche. Les hameaux suivant y sont recensés : Fontbedeau, Le Petit et Le Grand Aubat, Les Maries, Jaffe, Bernezac, Boissiran, Champagnole, La Lande, Brie ainsi que le hameau de La Gorce près de l’église. Trois grands domaines datent en partie du XVIIIe siècle : Le Grand Aubat, Boissirand et La Lande. Le portail de ce dernier, déplacé en bord de route, porte la date de 1755.

Le temple est transféré des Maries au centre bourg en 1817[63].

En 1838, la route de Rochefort à Royan, qui passait auparavant par Le Gua et Médis, est reconstruite en passant par L'Eguille, Fontbedeau et Saint-Sulpice. Le bourg de Saint-Sulpice va ainsi s'étendre rapidement le long de cette nouvelle voie au XIXe siècle. Avec l'agrandissement du bourg, une Maison commune est bâtie en 1842. Puis un nouveau temple est construit en 1855 par L. Jossier, architecte à Paris. En 1875, la maison commune est agrandie pour y loger les écoles. L'accroissement du village est tel que les locaux s’avèrent très vite trop exigus et en 1904 un nouveau groupe scolaire et la mairie sont édifiés par M. Baraton, architecte à Royan. En 1886 le cimetière de l'église est transféré au lieu-dit La Gorce et en 1929 une première place centrale est créée.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Saint-Sulpice est touchée par les bombardements de la poche de Royan : Fontbedeau est quasiment entièrement détruit et Jaffe, Brie et Champagnole sont sérieusement touchés.

À la fin des années 1960 et dans les années 1970, de nombreux lotissements vont sortir de terre, le premier étant celui du Grand-Aubat.

Le Plan de référence de 1987 permet la réalisation de nombreux équipements communaux : le centre social, un groupe scolaire, l'aménagement de la place des vieilles forges, et la création du jardin Frédéric Passy.

Administration

Administration municipale

De 1789 à 1799, en vertu de la loi du , les agents municipaux (maires) sont élus au suffrage direct pour deux ans et rééligibles, par les citoyens actifs de la commune âgés d'au moins 25 ans, contribuables payant une contribution au moins égale à trois journées de travail dans la commune. Sont éligibles ceux qui paient un impôt équivalent au moins à dix journées de travail.

De 1799 à 1848, La constitution du 22 frimaire an VIII () revient sur l’élection du maire, les maires sont nommés par le préfet pour les communes de moins de 5 000 habitants. La Restauration instaure la nomination des maires et des conseillers municipaux. Après les lois organiques 1831, les maires sont nommés (par le roi pour les communes de plus de 3 000 habitants, par le préfet pour les plus petites), mais les conseillers municipaux sont élus au suffrage censitaire pour six ans.

Du à 1851, les maires sont élus par le conseil municipal pour les communes de moins de 6 000 habitants.

De 1851 à 1871, les maires sont nommés par le préfet, pour les communes de moins de 3 000 habitants et pour 5 ans à partir de 1855. Après 1871, les maires sont de nouveau élus, sauf dans les chefs-lieux (de départements, d'arrondissements ou de cantons).

Ce n'est que le , qu'une loi sur l’organisation municipale (encore en vigueur) est votée, et qui régit le principe de l'élection du maire et des adjoints par le conseil municipal, quelle que soit l'importance de la commune (sauf pour Paris). La loi du fixe le mandat à quatre ans, durée portée le à six ans[64].

La commune ayant moins de 3 500 habitants l'élection des conseillers municipaux est au scrutin majoritaire[65] plurinominal à deux tours, avec panachage :

- au premier tour, des candidats sont élus s'ils ont obtenu la majorité absolue et le vote d'au moins le quart des électeurs inscrits[66] ;

- au second tour, la majorité relative suffit. Les listes ne sont pas obligatoires. Les suffrages sont comptabilisés individuellement, et le panachage est autorisé.

De par sa taille, la commune dispose d'un conseil municipal de 23 membres (article L2121-2 du Code général des collectivités territoriales[67]).

Liste des maires

Région

À la suite de la réforme administrative de 2014 ramenant le nombre de régions de France métropolitaine de 22 à 13, la commune appartient depuis le à la région Nouvelle-Aquitaine, dont la capitale est Bordeaux. De 1972 au , elle a appartenu à la région Poitou-Charentes, dont le chef-lieu était Poitiers.

Canton

Saint-Sulpice-de-Royan est une des neuf communes du canton de Saujon, dont elle est, en 2015, la deuxième commune la plus peuplée derrière Saujon. Jusqu'au mois de , elle appartenait au canton de Royan-Ouest.

Intercommunalité

Saint-Sulpice-de-Royan est une des 33 communes de la communauté d'agglomération Royan Atlantique, structure intercommunale centrée sur Royan.

Instances judiciaires

Saint-Sulpice-de-Royan dépend du tribunal d'instance et du conseil de prud'hommes de Rochefort, du tribunal de grande instance, du tribunal pour enfants et du tribunal de commerce de La Rochelle, du tribunal administratif et de la cour d'appel de Poitiers. La cour administrative d'appel est à Bordeaux[70].

Fiscalité locale

| Taxe | part communale | Part intercommunale | Part départementale | Part régionale |

|---|---|---|---|---|

| Taxe d'habitation (TH) | 10,38 % | 0,00 % | 7,12 % | 0,00 % |

| Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) | 24,16 % | 0,00 % | 14,01 % | 3,32 % |

| Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) | 53 % | 0,00 % | 29,17 % | 8,63 % |

| Cotisation foncière des entreprises (CFE) | 0,00 % | 22,54 % | 0,00 % | 0,00 % |

La part régionale de la taxe d'habitation n'est pas applicable.

La taxe professionnelle est remplacée en 2010 par la cotisation foncière des entreprises (CFE) portant sur la valeur locative des biens immobiliers et par la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (les deux formant la contribution économique territoriale (CET) qui est un impôt local instauré par la loi de finances pour 2010[72]).

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[73]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[74].

En 2020, la commune comptait 3 328 habitants[Note 1], en augmentation de 8,09 % par rapport à 2014 (Charente-Maritime : +2,92 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 24,6 %, soit en dessous de la moyenne départementale (29 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 39,9 % la même année, alors qu'il est de 34,9 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 1 573 hommes pour 1 686 femmes, soit un taux de 51,73 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (52,15 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement

Saint-Sulpice-de-Royan dépend de l'académie de Poitiers (zone A). La commune compte sur la présence d'un groupe scolaire (école maternelle et école primaire), baptisé Denis-Ricard du nom d'un ancien maire de la commune, à l'origine de sa construction dans les années 1980.

L'école maternelle comptait 107 élèves à la rentrée 2013-2014. L'accroissement constant du nombre d'élèves, conséquence de l'installation de nombreux jeunes couples dans la commune, a entraîné la mise en place d'une quatrième classe en 2012. L'équipe enseignante est constituée de quatre professeurs qui ont en charge une classe de Toute petite section/Petite section, une de Petite section, une de Moyenne section et une de Grande section. Chaque classe compte également sur la présence d'un agent spécialisé des écoles maternelles.

L'école élémentaire comptait 163 élèves en 2013, soit un total de sept classes (CP, CP/CE1, CE1, CE2, CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2). Le corps enseignant est constitué de huit professeurs. L'école organise des activités sportives tout au long de l'année, parmi lesquelles des cours de natation à la piscine de Saujon, des cours de voile à la base nautique de Nauzan (Saint-Palais-sur-Mer) ou une initiation au surf et au kayak. S'agissant de la question de la réforme des rythmes scolaires, la commune a décidé de leur entrée en vigueur à la rentrée 2014[79].

L'école dispose d'un restaurant scolaire utilisé par les deux écoles, mais à des horaires différents (deux services). Les menus sont élaborés en collaboration avec la mission nutrition de la communauté d'agglomération Royan Atlantique. Un service d'accueil périscolaire est ouvert aux enfants scolarisés dans la commune, chaque jour de 7 heures 30 à 9 heures le matin et de 16 heures 30 à 18 heures 30 le soir.

Les élèves du second cycle sont dirigés vers le collège Henri-Dunant de Vaux-sur-Mer, Saint-Sulpice-de-Royan dépendant du secteur scolaire de cette ville. En 2013, une étude de planification et de sectorisation des collèges organisée par le Conseil général du département préconise un rattachement de la commune au secteur scolaire du collège Émile-Zola de Royan, considérant le fait que Saint-Sulpice-de-Royan se situe à peu près à égale distance des collèges Dunant et Zola et que le collège Dunant connaît un problème de sureffectifs. La réforme, qui devait entrer en vigueur à la rentrée 2014, est finalement rejetée par le Conseil municipal au cours de sa séance du (11 contre, 2 pour, 4 absentions)[80].

Un service d'aide aux devoirs (contrat local d'accompagnement à la scolarité) a été mis en place pour les collégiens de la commune. Ce service est organisé chaque jeudi à partir de 17 heures 30. Les lycées les plus proches sont situés à Royan. Le réseau de transports urbains Cara'Bus est chargé du transport des élèves vers les différents établissements.

Politique jeunesse

Le fort accroissement démographique de la commune et l’arrivée de jeunes ménages a nécessité la construction d’une crèche municipale (structure multi-accueil pour la petite enfance) baptisée « Peter-Pan ». Gérée par le Centre communal d'action sociale, elle accueille les enfants de 10 semaines à 3 ans révolus issus de la commune (en priorité) ou des communes proches. D’autres crèches sont présentes au sein de l’agglomération royannaise (douze structures d’accueil au total), certaines dans les proches environs de la commune (Royan, Vaux-sur-Mer, Saujon). L’agglomération royannaise dispose en outre de quatre relais accueil petite enfance, où parents, enfants et professionnels peuvent se rencontrer. Saint-Sulpice-de-Royan dépend du relais de L'Éguille (secteur Est), mais le plus proche est celui de Royan (secteur Ouest)[81].

La commune dispose également d'un centre de loisirs sans hébergement installé dans les locaux du centre social Georges-Brassens, en centre-ville. Il est ouvert aux jeunes de 3 à 11 ans chaque mercredi pendant la période scolaire et pendant les vacances scolaires. La commune a également mis en place une Maison des Jeunes ouverte aux adolescents de 11 à 18 ans. Cette structure propose un accès à différents jeux et activités (jeux vidéo, baby-foot, billard...), des sorties ponctuelles (cinéma, patinoire...) et est dotée d'un bar proposant des boissons sans alcool. Enfin, la commune dispose d'un Relais d'information jeunesse ouvert aux 12-25 ans. Sa mission est d'accompagner les jeunes dans leurs études, leur premier emploi ou encore leur premier logement.

Santé et sécurité

La commune possède un cabinet médical auprès duquel exercent deux médecins généralistes, un dentiste, une infirmière. Il est implanté en centre-ville, où se trouvent également une pharmacie et un kinésithérapeute.

Une maison de retraite privée est implantée en centre-ville depuis 2004, à proximité du centre-commercial. Une seconde résidence médicalisée a ouvert ses portes près de l'église en 2013.

Le centre hospitalier le plus proche (centre hospitalier de Royan ou CHR) se situe dans la commune voisine de Vaux-sur-Mer. Il dispose d'un service d'urgence opérationnel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. L'agglomération de Royan dispose également de deux cliniques privées.

La sécurité des biens et des personnes est assurée par la police municipale ainsi que par la gendarmerie de Saujon. Le poste de secours des pompiers le plus proche est celui de Royan.

Sports

Un terrain de football et un parcours sportif sont présents sur les hauteurs de la commune, sur les hauteurs de Maubeuge, à proximité de la route de Breuillet.

Une salle omnisports a été construite en centre-ville, non loin du groupe scolaire.

Plusieurs associations sportives sont actives dans la commune.

Télévision

Les émetteurs de Royan-Vaux-sur-Mer et de Niort-Maisonnay permettent la réception des chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre (TNT) dans l'ensemble de la commune, dont le décrochage local de France 3 Poitou-Charentes. Le , l'émetteur de forte puissance a été parmi les premiers à diffuser un nouveau multiplexe, permettant la réception des premières émissions de télévision haute définition (HD)[82].

Radio

La plupart des radios nationales présentes dans le département peuvent être écoutées dans la commune. Les informations départementales sont relayées par la station de radio publique France Bleu La Rochelle.

Les stations de radio locales pouvant être écoutées dans la commune sont principalement Vogue Radio (radio locale de l'agglomération trembladaise voisine, émettant depuis Arvert/Chaillevette et diffusée dans toute la presqu'île, Royan compris), Demoiselle FM (généraliste, émettant depuis Rochefort, et disposant de studios à Saint-Georges-de-Didonne), Terre Marine FM (généraliste, émettant depuis Fouras), Mixx radio (techno, dance et musiques électroniques, émettant depuis Cognac et reprise par le réémetteur de Saintes), et RCF Accords Charente-Maritime (religieuse, émettant depuis La Rochelle). Wit FM (généraliste, émettant depuis Bordeaux) peut parfois être captée, mais de façon plus aléatoire, en fonction des conditions climatiques.

- 88.0 RCF Accords Charente-Maritime

- 89.2 Virgin Radio

- 90.0 NRJ

- 90.9 Wit FM

- 91.6 Nostalgie

- 92.1 Forum

- 92.7 France Inter

- 93.1 Skyrock

- 94.8 Terre Marine FM

- 95.7 France Culture

- 97.4 France Musique

- 98.4 MFM

- 99.0 Fun Radio

- 100.4 RTL2

- 101.1 Alouette

- 101.6 France Bleu Gironde

- 102.2 Demoiselle FM

- 103.1 Vogue Radio

- 103.6 France Bleu La Rochelle

- 104.9 RTL

- 105.5 France Info

- 106.2 RMC

- 106.5 Mixx radio

- 106.7 Europe 1

Presse

La presse locale est représentée par le quotidien Sud Ouest, dont le siège est à Bordeaux, et qui dispose d'une rédaction locale à Royan, et par l'hebdomadaire Le Littoral de la Charente-Maritime, dont le siège est à Marennes.

Internet haut débit

Un répartiteur téléphonique est implanté à Saint-Sulpice-de-Royan. En 2013, il est dégroupé par plusieurs opérateurs alternatifs (SFR et Bouygues Telecom)[83], en plus de l'opérateur historique, Orange. ADSL, ADSL2+, Re-ADSL 2 et la télévision par ADSL sont disponibles dans la commune.

Une partie de la commune est également reliée aux répartiteurs téléphoniques de Breuillet et Royan-Perche qui proposent également les services de Free.

Cultes

Saint-Sulpice-de-Royan appartient au diocèse catholique de La Rochelle et Saintes, lui-même subdivision de la province ecclésiastique de Poitiers depuis 2002 (de la province ecclésiastique de Bordeaux avant cette date) et au doyenné de Royan. La paroisse est le siège du secteur pastoral Saint-Hilaire en Pays Royannais qui comprend également les paroisses de Breuillet, Mornac-sur-Seudre et Saint-Augustin. La messe est célébrée le samedi soir à 18 heures.

Saint-Sulpice-de-Royan abrite un temple de l'Église réformée où le culte est célébré ponctuellement. La cène a lieu généralement au temple de Vaux-sur-Mer ou à celui de Courlay, à Saint-Palais-sur-Mer, et tous les dimanches à Royan.

Les autres confessions ne disposent pas de lieu de culte dans la commune.

Culture locale et patrimoine

Église Saint-Sulpice

Située un peu en marge du centre-ville, dans un environnement encore partiellement champêtre et à proximité de la route conduisant à Breuillet et Saint-Palais, cette ancienne dépendance de la puissante abbaye bénédictine de Vaux est placée sous le patronage de saint Sulpice le Pieux, évêque de Bourges au VIIe siècle. Sa construction est entamée dans le dernier quart du XIIe siècle, époque qui voit la floraison de nombreuses églises romanes dans toute la région.

Très endommagée pendant les guerres de Religion au XVIe siècle, elle est amputée du chœur et du transept roman. D'importantes restaurations et reconstructions sont menées de 1852 à 1856 sous la direction d'Étienne Firmin-Arnaud, architecte de l'arrondissement de Marennes, qui conduisent à l’édification du chœur actuel et de la sacristie[84].

L’église conserve une façade dont la partie inférieure reprend la disposition traditionnelle des églises romanes saintongeaises, avec son portail en berceau brisé à cinq voussures cantonné de deux arcatures et une nef refaite au XVe siècle dans le style gothique (subsistent des traces d’arcades romanes, vestiges de la nef originelle, prises dans le mur nord) couverte de croisées d'ogives quadripartites.

L’ancien carré du transept est la partie la plus ancienne de l'édifice. Bordé de colonnes aux chapiteaux ornés de coquilles Saint-Jacques qui rappellent le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, les murs sont ornés de fresques naïves datant du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Couvert d'une coupole sur trompe, il porte le clocher carré, peu élevé mais aux lignes très pures avec sa corniche à modillons, sa ligne d'arcature et ses baies en plein cintre. Les croisillons du transept n’ont jamais été reconstruits. Leur trace est bien visible (départ des murs, arcs doubleaux en berceau brisé et chapiteaux, très abimés). Un sarcophage médiéval et quelques cénotaphes de l’ancien cimetière entourent toujours l’église, et une pierre tombale datée de 1708 est visible dans le pavage de la nef[85].

Deux vitraux du XIXe siècle ornent l'église : l'un représente saint Louis (façade ouest) et l'autre la Nativité (chœur). L’église est partiellement classée monument historique (nef et clocher) en 1913[84].

Temple protestant

Le temple actuel succède à un premier édifice construit en 1818, mais vite devenu trop petit au regard de l'importante population de confession protestante de la commune. En 1858, il est décidé de bâtir un nouveau bâtiment, dont les plans sont confiés à l'architecte parisien Léon Jossier, également auteur dans les environs du temple de Chaillevette et du temple d'Étaules.

La structure de ce monument est exceptionnelle, et en fait un monument incontournable de la commune : il prend la forme d'un octogone, accompagné de deux massifs de plan quadrangulaire qui sont opposés. L'un, aménagé à l'est, renferme un porche ainsi qu'un escalier conduisant à une tribune, tandis que le second abrite une sacristie.

Le temple est éclairé par une série de fenêtres en plein cintre, disposées en triplets, tandis que la façade n'est percée que par une unique baie. Un tympan, aux motifs très simples, surmonte le portail. Un clocheton, surmonté d'une croix, surmonte la façade.

L'intérieur possède une belle chaire à prêcher ainsi qu'un mobilier d'origine parfaitement conservé.

Mairie

Les plans de l'actuelle mairie, qui comprenait également dans ses locaux les écoles de filles et de garçons, furent dressés en 1906 par l'architecte René Baraton. Les travaux, exécutés par l'entrepreneur Saint-Palaisien Alphonse Barrot, commencèrent dès 1908 et furent achevés en 1911.

L'édifice se compose d'un bâtiment central rectangulaire, bâti en pierre de taille, encadré par deux ailes autrefois destinées aux salles de classe, et terminées par un mur-pignon.

Logis de La Lande

Le domaine de La Lande est la propriété la famille Lalouhé en 1540. Nouveau propriétaire des lieux, Jacques Thomas, fit construire l’actuel corps de bâtiment ainsi qu'une fuie, en 1755, comme l’atteste la date gravée sur la porte cochère à fronton triangulaire qui a depuis été déplacée en bordure de la route de Saint-Palais[86].

Domaine de Boissirand

Le domaine aurait appartenu en 1500 à Pierre Régnier de Vaujompe, calviniste de la première heure[87]. Un sieur de Crouzeau, Pierre Guyeau, docteur en médecine à Mornac, est propriétaire de la bâtisse au XVIIe siècle. Sa fille, calviniste, dû émigrer en 1685 et laissa la propriété à ses métayers. Le domaine en ruines fut racheté en 1741 au sieur de Grandchamp, André Brejon, qui fit construire le logis actuel. Le corps de bâtiment est d'une architecture typiquement saintongeaise. Un pavillon à étage couvert d’ardoises a été ajouté à la fin du XIXe siècle.

Le Grand Aubat

Samuel Choloux est propriétaire du domaine en 1663. Un acte de fermage datant de 1688 le décrit comme dépendance de l'Abbaye de Sablonceaux. La maison de maître serait de la 2e moitié du XVIIIe siècle et le pigeonnier sans doute un peu plus récent.

Lavoir de Fontbedeau

Le lavoir serait d'origine gallo-romaine.

Aux alentours

- La station balnéaire de Royan.

- Le village de Mornac-sur-Seudre, un des Plus Beaux Villages de France.

- L'estuaire de la Seudre et le bassin de Marennes-Oléron.

- La forêt de la Coubre.

- Le parc zoologique de la Palmyre, l'un des plus importants d'Europe.

Équipements culturels

La commune dispose d'un centre social, baptisé Georges-Brassens. Il abrite une salle de spectacle, une bibliothèque associative gérée par des bénévoles et un centre de loisirs pour les enfants et les adolescents (garderie, centre aéré, activités culturelles et sportives).

L'organigramme de la structure se compose de trois pôles :

- Apprentissage et éducation : activités éducatives périscolaires et ALSH des mercredis, petites vacances et été ;

- Solidarité et lien social : ateliers d'insertion accompagnement dynamique, chantiers d'insertion professionnelle pour personnes éloignées de l'emploi, portage de repas à domicile et enfin l'Amap « Les Paniers de Georges » ;

- Accueil échange et convivialité : programmation de spectacles, cafés citoyens, jours de fêtes (sorties, les feux de la Saint Jean, arbre de Noël...), activités hebdomadaires (anglais, informatique, bibliothèque), semaine bleue des personnes âgées.

Cinq groupes de projets sont à l'œuvre de ces trois pôles rassemblant salariés et bénévoles pour la conduite du Centre social Georges-Brassens.

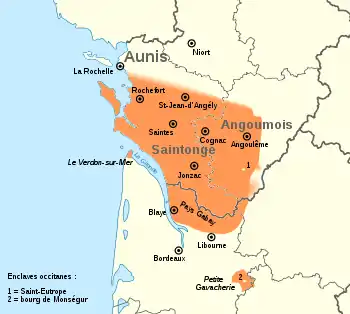

Langue saintongeaise

La commune est située dans l'aire linguistique du saintongeais, un dialecte faisant partie de la famille des langues d’oïl, branche des langues romanes, qui comprend également le français, l’angevin le picard et le poitevin avec lequel il est souvent regroupé dans un domaine plus vaste, le poitevin-saintongeais.

Le saintongeais (saintonjhais) est la langue vernaculaire parlée en Saintonge ainsi que dans une partie de l'Aunis, de l'Angoumois, mais aussi dans quelques enclaves de Guyenne (Pays Gabay ou Grande Gavacherie, Petite Gavacherie autour de Monségur dans l'Entre-deux-Mers et enclave du Verdon, en Médoc). On l’appelle parfois aussi le charentais ou encore le patois charentais. Les locuteurs sont dits patoisants.

Le saintongeais a fortement influencé l’acadien et en conséquence, par ricochet, le cadien ; quant au québécois, il a été influencé par les parlers tels que le normand, le francien et le saintongeais.

La langue saintongeaise présente de nombreux traits communs avec des langues telles que le cadien ou l'acadien, ce qui s'explique par les origines saintongeaises d'une partie des émigrants vers la Nouvelle-France au XVIIe siècle.

Gastronomie

La gastronomie saintongeaise est principalement axée sur trois types de produits : les produits de la terre, les produits de la mer et les produits de la vigne.

Les préparations à base de viande de porc occupent une place prépondérante dans la cuisine régionale : ainsi des gratons ou des grillons, sortes de rillettes à base de viandes rissolées et confites dans leur graisse, du gigourit, un civet mêlant sang, gorge, foie et oignons, ou de la sauce de pire, à base de fressure, d'oignons et de vin blanc de pays[88].

La cuisine saintongeaise intègre tout naturellement de nombreuses recettes à base de cagouilles, le nom local de l'escargot petit-gris. Animal tutélaire de la Saintonge, il est notamment cuisiné « à la charentaise », c'est-à-dire cuit dans un court-bouillon agrémenté de vin blanc, d'ail et de mie de pain.

Parmi les autres spécialités locales, il convient de noter également les pibales (alevins d'anguille pêchés dans la Gironde, spécialité de Mortagne et de Blaye), les sardines de Royan, les thyeusses de gueurnouilles (cuisses de grenouilles), la sanglette, une galette préparée à base de sang de poulet et d'oignons cuits, le farci saintongeais (variante du farci poitevin), le lapin au pineau, le foie gras ou encore les confits. La grande spécialité de la presqu'île d'Arvert est cependant l'huître de Marennes-Oléron, de renommée internationale.

Les desserts traditionnels sont issus de la cuisine paysanne : millas (gâteau à la farine de maïs, qu'on retrouve dans une grande partie du Sud-Ouest de la France), galette charentaise, au beurre Charentes-Poitou, ou encore merveilles (beignets).

Les vignes de la région servent à la confection d'eaux-de-vie réputées, telles que le pineau des Charentes et plus encore, le cognac. La commune de Saint-Sulpice-de-Royan est ainsi intégralement située dans la zone de production des bois communs.

Personnalités liées à la commune

- Àstrid Bergès-Frisbey, actrice et mannequin franco-espagnole, a vécu quelque temps à Saint-Sulpice à la fin des années 1990 avant de s'installer avec sa mère à Royan.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Les gentilés de Charente-Maritime

- « Orthodromie entre Saint-Sulpice-de-Royan et Breuillet », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Sulpice-de-Royan et Mornac-sur-Seudre », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Sulpice-de-Royan et L'Eguille », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Sulpice-de-Royan et Vaux-sur-Mer », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Sulpice-de-Royan et Médis », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Sulpice-de-Royan et Royan », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Sulpice-de-Royan et Saujon », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Sulpice-de-Royan et Saint-Palais-sur-Mer », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Sulpice-de-Royan et Saint-Georges-de-Didonne », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Sulpice-de-Royan et Le Gua », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Sulpice-de-Royan et Étaules », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Sulpice-de-Royan et La Tremblade », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Sulpice-de-Royan et Saintes », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Sulpice-de-Royan et Rochefort », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Sulpice-de-Royan et La Rochelle », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Sulpice-de-Royan et Bordeaux », sur Lion 1906 (consulté le ).

- Louis Papy, Le Midi atlantique, atlas et géographie de la France moderne, Flammarion, Paris, 1984

- « L'environnement à Saint-Sulpice-de-Royan », sur Sigore (consulté le ).

- Séisme d'Oléron sur le site du CEA.

- La Charente-Maritime : schéma routier départemental, 2010-2030

- « Bruit environnant à Saint-Sulpice-de-Royan », sur SIGORE (système d'information géographique de l'observatoire régional de l'environnement Poitou-Charentes) (consulté le )

- « Du changement à Royan », sur Trans'bus, (consulté le )

- « Plan du réseau Cara'bus (PDF) », sur Carabus transport, (consulté le )

- Préfecture de Charente-Maritime : Météo France

- Relevés Météo-France de 1946 à 2000, sur le site Bernezac.com

- Journal Sud Ouest, édition locale de Royan datée du

- La tempête du 28 février 2010

- « Climatologie mensuelle à La Rochelle », sur infoclimat.fr (consulté le )

- Données de la station de La Rochelle, sources l'Internaute, INSEE et Lameteo.org

- Données de la station de La Rochelle, sources l'Internaute, INSEE et Lameteo.org

- FR5400432 - Marais de la Seudre, sur le site INPN

- Bois des Essarts sur le site INPN

- FR1100731 - La pointe de L'Éguille, sur le site INPN

- ZNIEFF 540007610 - Marais et vasières de Brouage - Seudre - Oléron, sur le site INPN

- L'assainissement collectif, Agglomération Royan Atlantique

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Statistiques locales de la commune de Saint-Sulpice-de-Royan, site de l'Insee

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-Sulpice-de-Royan », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Saint-Sulpice-de-Royan », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Résumé statistique Insee

- Présentation de la zone d'emploi de Saintonge maritime, site de l'ARTLV

- « Treize nouvelles zones d’emploi en Poitou-Charentes », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Saint-Sulpice-de-Royan : résumé statistique, site de l'Insee

- Site internet aero-composites.com

- Airbus : l'avion électrique E-Fan s'envole... en silence, site du journal La Tribune consulté le 5 octobre 2014.

- J. Dassié, Manuel d'archéologie aérienne, Technip, Paris, 1973, p 243-250.

- Guy Estève, Les paysages littoraux de la Charente-Maritime entre la Seudre et la Gironde, Société botanique du Centre-Ouest, t17 -1986, t19- 1988, t21 - 1990

- J.R. Colle, Royan, son passé, ses environs, La Rochelle, 1965, p 115

- G. Binot, Histoire de Royan et de la presqu’île d’Arvert - Paris, 1984, p 25

- Bastien Gissenger, « Saint-Sulpice de Royan, un village entre Dagobert et Charlemagne », Archéologia, n°582, décembre 2019, pp. 42-47.

- Les ruines d'un mystérieux village carolingien découvertes près de Royan, lepoint.fr, 12 juin 2019.

- R. Colle, Châteaux, manoirs et forteresses d’Aunis et de Saintonge,t. II, La Rochelle, 1984, p. 273.

- Abbé Cholet, Etudes historiques, géographiques, archéologiques sur l’ancien diocèse de Saintes, Saintes, 1864, p 13

- M. Leroy, Histoire et architecture de l’église de Saint-Sulpice de Royan, APPASSER, 1985

- G. Binot, Histoire de Royan et de la presqu’île d’Arvert - Paris, 1984, p 28