Covoiturage

Le covoiturage est l'utilisation conjointe et organisée (à la différence de l'auto-stop) d'une voiture automobile, par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs tiers passagers, dans le but d'effectuer un trajet commun.

Le concept se distingue de l'autopartage, où une même voiture est utilisée par plusieurs utilisateurs successifs. Dans le cas du covoiturage, l'objectif est de mutualiser les trajets en voitures[1].

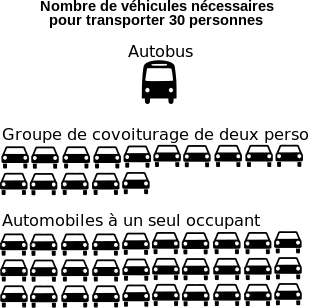

Il procure des avantages individuels (partager les dépenses de carburant et de maintenance, agrémenter les voyages, développer le lien social) et collectifs (augmenter le taux de remplissage des véhicules, diminuer les embouteillages et la pollution)[2].

En France, le covoiturage est indemnisé dans la limite du barème fiscal kilométrique[3] - [4], ce qui permet au plus grand nombre de se déplacer. Le conducteur ne doit donc pas faire de bénéfices (l'argent qu'il reçoit doit correspondre au partage des frais liés au trajet)[5]. Il dépend de la motivation des particuliers et repose en grande partie sur un principe collaboratif d'auto-organisation mais peut être encouragé, coorganisé ou aidé par des collectivités ou entreprises qui y trouvent divers bénéfices. Le mot ne fait son apparition dans la loi qu'à partir de 2015[6].

Principe

À la différence du taxi où le passager choisit la destination, en covoiturage, c'est le conducteur qui offre de partager son véhicule, éventuellement gratuitement[7] et fixe le trajet.

Un conducteur propose aux passagers de les transporter dans sa voiture pour un trajet (ou une portion de trajet) qu'il doit lui-même effectuer, et donc à la date et à l'heure qu'il a décidées. Généralement, le lieu de départ, déterminé à l'avance, est le même pour tout le monde. À l'arrivée, le conducteur dépose les passagers là où lui-même s'arrête, ou bien à l'endroit que chacun souhaite, en évitant de faire un grand détour. Il peut alors laisser ses passagers par exemple à proximité d'un transport en commun ou bien là où un membre de la famille ou un ami pourront les prendre en charge.

Le conducteur peut demander à ce qu'un des passagers le remplace au volant afin qu'il puisse se reposer un peu.

Le partage des frais est laissé à l'appréciation du conducteur. La formule la plus classique consiste à diviser le coût du carburant et des péages éventuels par le nombre de personnes. Les frais généraux tels que ceux d'entretien ou d'assurance peuvent être inclus dans le calcul du coût du trajet.

Le conducteur est tenu de ne pas faire de bénéfice, en particulier pour ne pas enfreindre la loi[8]. Certains demandent cependant une participation forfaitaire quel que soit le nombre de passagers. Il existe néanmoins aussi des sites web et applis mobiles de covoiturage totalement gratuits, sans contribution financière. Enfin, en 2016, au Luxembourg, est apparue une appli mobile de covoiturage originale, car basée sur l'échange mutuel de service entre un chauffeur, piéton mais apte à conduire, et un possesseur de véhicule qui ne veut ou ne peut pas conduire à l'instant du trajet.

Histoire

Le covoiturage est né de dynamiques d'organisation de l'auto-stop dans les années 1950, par des associations allemandes (Mitfahrzentrale) ou telles que Taxistop en Belgique, Allostop créée en France en 1958 et Allo-Stop au Canada. Le mot « covoiturage » est récent (1989). Depuis les années 1980, il représente une alternative de transport reconnue, qui s'étend dans le monde occidental. L'Internet a beaucoup contribué à l'émergence de cette pratique de transport en facilitant les contacts entre conducteurs et passagers.

Plusieurs pays s'inscrivent déjà dans la vague du covoiturage en mettant en place des aires de stationnement servant de points de chute, des voies réservées en cas d'embouteillage, etc. Au Canada par exemple, toutes les autoroutes importantes autour des agglomérations comme Montréal, Toronto et Vancouver ont des voies réservées aux véhicules à occupation multiple (VOM)[10], ce qui accélère grandement l'accès au centre-ville. Aux Pays-Bas, il existe des lifters plaats qui consistent en un trottoir d'environ un kilomètre à l'entrée des autoroutes. Ces trottoirs sécurisent les adeptes et servent autant aux covoitureurs qu'aux auto-stoppeurs.

Au-delà du transport entre personnes se connaissant (forcément assez limité), le covoiturage ne peut fonctionner que si un système manuel (association, centre d'appels, petites annonces, annonce radio, etc.) ou automatisé (site internet, babillards, échange de courriels ou de SMS, etc.), ou les deux, aide à mettre en relation conducteurs et passagers.

De nombreux sites Internet permettent la proposition et la demande de covoiturages, qu'ils soient réguliers ou ponctuels, de proximité ou de longue distance. Dans ce dernier cas, certains sites offrent des moteurs de recherche en ligne pour le covoiturage, ce qui permet de calculer les trajets et les meilleures possibilités pour le conducteur et le passager. Ces services de babillard pour le covoiturage sont souvent gratuits et faciles à utiliser.

En France, le covoiturage se développe beaucoup même s'il représentait moins de 1 % en 2008[11]. Certaines difficultés juridiques freinent son développement[8]. En 2009, la pratique du covoiturage suscite un réel engouement en France, grâce à son prix modeste et en raison des préoccupations environnementales des usagers et du développement d'Internet[12].

Après le lancement de BlaBlaCar en 2011, le covoiturage connaît un véritable essor en France. Ce site compte actuellement plus de 22 millions de membres inscrits en France (100 millions en tout, sur les 22 pays couverts). Les membres de BlaBlaCar représentent 2 millions de trajets individuels par mois pour la France, et 4 millions par mois pour l'ensemble des membres[13].

En juillet 2008, en Ontario, une compagnie de bus locale, Trentway-Wagar (en), tenta d'interdire les activités de PickupPal (en) pour cause de concurrence déloyale. Le , l'autorité responsable, le Ontario Highway Transportation Board (OHTB) leur donna raison. Devant la pression des utilisateurs, la législation fut cependant modifiée peu après pour élargir le concept de covoiturage[14].

Aux États-Unis, Robin Chase, fondatrice de Goloco, site de covoiturage américain, a été citée parmi les 100 personnes les plus influentes de la Planète par le magazine Time en 2009[15].

Perspectives de développement

Selon Stéphanie Vincent (LET / ENTPE), le covoiturage est encore (2008) au début d'une « courbe d'innovation » ; « dans une phase d'imitation, celle durant laquelle « des essaims d'imitateurs [qui] reproduisent et aménagent les innovations, créant des grappes d'innovations secondaires » (Alter, 2003 : 14) »[16]. Un souhait de convivialité et les longues distances à parcourir, ainsi que l'augmentation du prix du carburant, incitent les gens à covoiturer[17], cependant une « barrière psychologique » existe et reste un des freins importants au développement du covoiturage en Europe[18]. En 2000, le Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU), en France, constatait que « certains acteurs du transport urbain prétendent que notre culture est différente au point d'engendrer des freins psychologiques assez puissants pour que le public n'adhère pas à ces pratiques malgré leurs intérêts individuels et collectifs. Pourtant, rien ne s'oppose à ce qu'on obtienne des résultats satisfaisants en France où ces systèmes n'ont à ce jour pas encore émergé »[19].

Plusieurs actions peuvent encore accélérer le développement du covoiturage :

- Dynamique territoriale : Intégrer le covoiturage dans les « plans de mobilité » (plans de déplacements urbains (PDU), plans de déplacement d'entreprise, en incitant aux changements de comportement[20]. En effet les déplacements « domicile-travail » (30 % environ du total des déplacements en France, concernant une grande part du tiers actif de la population) sont responsables d'intenses migrations alternantes (déplacements pendulaires) responsables de congestions aux heures de pointe (matin, midi, soir) et à l'encombrement de centres-villes ou parkings par des « voitures ventouses »[20]. En France, une des 6 orientations de la Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE) du 30 décembre 1996, porte sur les plans de déplacements urbains ; elle encourage « les entreprises et les collectivités publiques à favoriser le transport de leur personnel, notamment par l'utilisation des transports en commun et le covoiturage »[20].

- Améliorer l'échange d'information pour par exemple adoucir les difficultés de latences et coordinations de rendez-vous :

- Échanges des informations de localisation: Fonctionnalités dédiées de téléphones PDA ou mobiles ou tablettes, équipés de GPS pour un « covoiturage dynamique »[21]. Mieux utiliser les NTIC, par exemple avec le covoiturage dynamique ;

- Multiplier les possibilités de jumelage des trajets[22] en favorisant l'échange d'annonces de covoiturage entre sites ;

- Aires ou points de covoiturage[23] - [24] :

.jpg.webp) Point de covoiturage et d'autostop sous forme d'abri à Alzon (Gard)

Point de covoiturage et d'autostop sous forme d'abri à Alzon (Gard)- La simple pose d'un panneau suffit souvent à créer une aire ;

- Uniformisation des signalétiques (marquage de sol, panneau, couleur, diffusion nationale),

- Les efforts d'infrastructure servent aussi à l'auto-stop, mais ils devront aussi à l'avenir être pensé comme nœud d'intermodalité (arrêt de transport en commun, parking, zone de location de moyen différent vélo, voiture, nœud de piste cyclable, etc.), et aussi nœud logistique interopérabilité de flux physiques ;

- Cartographie des aires de covoiturage ; en France, le gouvernement propose un service pour identifier les aires et lieux de covoiturages[25] ;

- Privilèges spécifiques voitures à plusieurs passagers : créer à l'entrée des villes des voies de circulation réservées aux voitures avec plusieurs passagers et des parcs automobiles aux abords des centres-villes denses[26].

Un covoiturage spontané est né aux abords des parkings d'entrée des autoroutes, ou sur certains lieux stratégiques de passage, dans certains quartiers, lotissements et villages. Dans les alpes, les habitants de vallées de montagnes isolées et en impasse se sont depuis longtemps auto-organisés (ex. : vallée de Névache, vallée des Monge dans les Alpes)[27]. La Fédération du covoiturage (FEDUCO) est créée en France en décembre 2008 par différents acteurs privés et associatifs[28] ; son but est la promotion du covoiturage sous toutes ses formes.

En 2017 la Fédération nationale des associations d'usagers des transports demande une baisse des aides publiques en faveur du covoiturage, à travers une modification du barème fiscal de prise en compte des frais réels pour les automobilistes utilisant leur véhicule pour se rendre à leur travail, et en concentrant les aides au covoiturage sur les zones peu denses, afin d'éviter la concurrence avec les transports collectifs[29].

En 2018, l’État lance la construction d'un registre de preuves de covoiturage, pour réduire le risque de fraude[30].

Aux États-Unis, sa pratique est stable et particulièrement marquée dans les zones urbanisées.

En France, dans la décennie 2020, le Gouvernement mène une politique favorisant le développement du covoiturage. Cependant, selon une enquête de Vinci Autoroutes, en 2022, le covoiturage était de moins en moins important sur les routes françaises. Ainsi, le taux d'occupation moyen par voiture était de 1,24 passager sur les routes étudiées[31].

Rôle d'Internet

France

La France comptait déjà 78 sites de covoiturage en 2007[32] et le nombre de sites ne cesse d'augmenter. Sept d'entre eux ont été comparés par 60 Millions de consommateurs[33] : BlaBlaCar, Carpooling, Vadrouille-covoiturage, iDVROOM (racheté depuis par Klaxit), topcovoiturage.com (une combinaison de covoiturage et de colis voiturage), Karzoo, Solution-CoVoiturage et Je-covoiture.

Depuis cette date, cette liste s'est enrichie de plusieurs autres sites et applications, notamment Karos, Klaxit, Mobicoop, LaRoueVerte.com, Gomore, RoulezMalin, ZenOnCar et Wever qui ne prennent aucune commission sur les trajets pour préserver l'esprit originel du covoiturage. Des plateformes comme Kombo permettent de comparer les prix et durée du transport par covoiturage avec ceux d'autres modes de transport.

La plateforme Covoiturage-libre.fr a été créée en 2011 sous la forme d'une association[34], à la suite de la mise en place de frais de commission par BlaBlaCar. Le , Covoiturage-libre.fr a pris la forme d'une coopérative pour former Mobicoop[35]. Cette coopérative met en avant le covoiturage comme étant un bien commun et non une marchandise.

Pour sa part, ZenOnCar se distingue car, au lieu d'un chauffeur offrant simplement des places dans son véhicule à des passagers, il propose tous les cas possibles d'échange de services mutuels : chaque utilisateur peut, pour chaque trajet, se déclarer comme possesseur de véhicule ou non, apte à conduire ou non. Ainsi, le possesseur du véhicule n'est plus forcément celui qui conduit, ce qui peut permettre des usages novateurs comme la possibilité de trouver un conducteur pour rentrer avec son propre véhicule, en toute sécurité, quand on a trop bu.

Enfin, la plupart des sites de petites annonces gratuites proposent aussi une rubrique covoiturage et certains sites locaux disposent même de plus d'offres qu'un site spécialisé pour un trajet identique.

Ceci montre bien l'engouement du covoiturage en France. De nombreux sites plébiscitent cette pratique en expliquant son intérêt[36] ou en proposant des idées de covoiturage. Le gouvernement a organisé la première Journée du covoiturage en France le [37].

En janvier 2008, un concept similaire pour le transport de partage des biens a été introduit sur internet. Une société appelée FretBay a lancé sa plateforme pour le partage des camions pour livrer les marchandises. Ce nouveau concept a été introduit la première fois en Europe et bientôt copié par d'autres pays d'Europe.

En 2007, la multiplicité et la diversité des acteurs et des sites étaient un frein au développement et à l'essor du covoiturage en France, la plupart des sites souffrant d'une faible fréquentation. Le regroupement d'acteurs (collectivités, entreprises, associations, etc.) et la mise en commun des bases de données des sites pourraient répondre à ce problème[18].

Cependant, cela peut avoir des retombées négatives sur les utilisateurs de ces plateformes de covoiturage. En effet, la mise en commun des bases de données personnelles des différents sites peut induire une réticence chez les individus quant à la protection leurs données personnelles.

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) européen[38] - [39], régulé par l'État, est appliqué depuis le . Il remplace la directive précédente sur la protection des données personnelles et offre une protection plus grande aux personnes physiques face aux nouvelles réalités informatiques. Ainsi, les entreprises doivent mettre en place des mesures de protection des données plus appropriées afin de mettre davantage en confiance les utilisateurs quant au partage des données personnelles sur la plateforme ainsi qu’au transfert de celles-ci d'une entreprise à une autre. En cas de non-respect de ce règlement elles peuvent payer des amendes pouvant aller jusqu'à vingt millions d'euros ou quatre pour cent de leur chiffre d'affaires annuel mondial.

Canada

Le logiciel et la base de données du réseau Covoiturage.ca sont partagés par plusieurs sites web qui utilisent un habillage propre à leur portail respectif. Ce fonctionnement permet aux villes et aux organisations nord-américaines de se joindre au réseau, et de bénéficier du logiciel à partir de leur propre site de manière transparente pour les utilisateurs. Lorsqu'un utilisateur est membre de l'un des sites affilié au réseau, il l'est également pour tous les autres sites partenaires.

Voies réservées aux véhicules à occupation multiple (VOM)

Canada et États-Unis

Il y a 4 000 km de voies réservées aux véhicules à occupation multiple (VOM) et 130 programmes pour véhicules à occupation multiple dans plus de 30 villes nord-américaines[26]. Aux États-Unis, les VOM sont appelés HOV (pour « high-occupancy vehicle »). Ces voies sont réservées aux véhicules transportant plus d'une personne.

Les véhicules qui peuvent emprunter une VOM dans la province de l'Ontario sont[40] :

- les voitures ;

- les camions utilitaires de moins de 6,5 mètres ;

- les motos ;

- les taxis ;

- les autobus - autorisés même sans passagers ;

- les véhicules de secours.

Au contraire, la circulation des véhicules suivants y est interdite :

- les véhicules dont le conducteur est le seul occupant ;

- les camions utilitaires de plus de 6,5 m de longueur.

Ces règles sont analogues à celles du Québec où toutefois les véhicules électriques peuvent également utiliser certaines voies réservées sans égard au nombre d'occupants, notamment l'autoroute 740 et la route 112[41].

Réduire le nombre de véhicules par personne présente plusieurs avantages :

- dégradation moindre de la qualité de l'air ;

- moins d'embouteillages, d'autant plus que les autorités favorisent les véhicules transportant plusieurs passagers ;

- moins de stress pour les voyageurs car moins de conducteurs ;

- éventuel partage des multiples frais entre les occupants ;

- un cercle vertueux : l'efficacité du modèle le rend plus populaire, donc plus efficace.

Un système de signalisation élaboré a été mis en place[42].

La capitale américaine est la première ville du pays pour le covoiturage : 7 % des habitants le pratiquent en 2008[43].

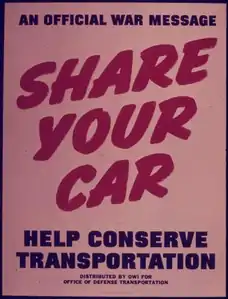

Aux États-Unis la promotion du car sharing a commencé dans les années 1940, avec des encouragement plus forts aux États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale, alors que le carburant manquait. De archive.org : « Lorsque vous voyagez seul, vous voyagez avec Hitler ! ». Par Weimer Pursell, 1943, imprimé par le bureau d'imprimerie gouvernementale, Prix NARA[44].

Aux États-Unis la promotion du car sharing a commencé dans les années 1940, avec des encouragement plus forts aux États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale, alors que le carburant manquait. De archive.org : « Lorsque vous voyagez seul, vous voyagez avec Hitler ! ». Par Weimer Pursell, 1943, imprimé par le bureau d'imprimerie gouvernementale, Prix NARA[44]. Autre exemple d'affiche valorisant l'autopartage comme un acte patriotique.

Autre exemple d'affiche valorisant l'autopartage comme un acte patriotique. Affiche promouvant l'autopartage (Office for Emergency Management. Office of War Information).

Affiche promouvant l'autopartage (Office for Emergency Management. Office of War Information).

Slugging

Des automobilistes prennent à des arrêts formalisés des passagers qu'ils ne connaissent pas pour des trajets prédéfinis. Ce sont des sortes de lignes de voitures. C'est souvent gratuit pour le passager et la principale motivation pour le conducteur est de pouvoir utiliser les voies réservées aux véhicules à occupation multiple.

Europe

Il y a peu de voies réservées aux VOM en Europe[46]. La Norvège est un des pays européens qui en possèdent. Le projet « Europeen ICARO », pour Increasing CAR Occupancy[47] a permis d'en créer à Leeds, Bristol et Madrid. Il n'y en a pas en France, même si des réflexions sont actuellement menées dans différentes régions.

France

Lors du Grenelle de l'environnement il a été prévu de permettre la mise en place de voies réservées sur les autoroutes et voies rapides pour les transports collectifs et les véhicules transportant au moins trois personnes[48].

Une expérimentation est menée en 2019 sur l'autoroute A6, près de Mâcon[49].

En 2020, le code de la route intègre la notion de voies de covoiturage, réservées à cet usage. Le 30 septembre 2020 un tronçon de huit kilomètres est ouvert sur l'A48 ; la voie devient réservée au covoiturage lorsque le trafic se densifie et que la vitesse moyenne décroit. Pour matérialiser ces voies de covoiturage, un panneau signalétique a fait son apparition. Il s’agit d’un losange blanc sur fond bleu ou noir. Celui-ci s’affiche sur les panneaux à messages variables de la voie de gauche (voie réservée) lorsque le dispositif est actionné, généralement aux heures de pointe, pour fluidifier le trafic routier. Une fois activée, la voie réservée est ouverte à tous les véhicules transportant deux personnes ou plus, aux taxis avec ou sans client et aux véhicules dotés d’une vignette Crit’Air Zéro émission (100 % électriques ou à hydrogène)[50] - [51]. Une seconde voie est mise en service à Lyon le 21 décembre 2020 ; les conditions sont les mêmes qu'à Grenoble, mais le dispositif est actif du dimanche minuit au vendredi soir[52] - [53].

Dans le Val d'Oise, la décision de l'État de réserver la voie de gauche de l'autoroute A15 dans le sens Paris-province sur 8 km au covoiturage provoque une opposition de la parts de nombreux maires et responsables politiques locaux[54].

Aires de stationnement de covoiturage

Les aires sont des lieux sécurisés et identifiés où les covoitureurs peuvent se poster pour attendre leur conducteur, ou pour pratiquer l'auto stop. Ces stationnements (parkings) permettent de se retrouver également et d'y laisser une voiture, de sorte à ne prendre qu'une voiture pour plusieurs personnes.

Une jonction avec les lignes de transport en commun peut se révéler utile. Il est possible de rendre l'aire ou le stationnement (parking) identifiable en y installant une borne ou tout autre signalétique visible de loin[55] - [56].

En France le département du Morbihan est un précurseur des aires de covoiturage. Il a signé de nombreuses « conventions de signalisation d'une zone de covoiturage » avec des grandes surfaces ayant des portions de parking peu exploitées[57].

Différents types de covoiturage

Covoiturage régulier

Le covoiturage domicile-travail se fait souvent avec des gens de la même entreprise, université ou des voisins. Cette pratique représente les deux tiers des trajets de covoiturage, elle a surtout lieu dans les grandes entreprises de plus de 300 personnes et les administrations[58].

Covoiturage ponctuel ou occasionnel

Ce type de covoiturage est surtout utilisé pour les loisirs ou les départs de dernière minute. La mise en relation se fait souvent par des sites internet, ce qui permet de diminuer considérablement les frais de déplacements, mais qui oblige généralement à covoiturer avec un ou des inconnus.

Covoiturage de loisir

Les participants à un événement (festival de musique, rencontre sportive, mariage, réunion associative ou institutionnelle...) peuvent s'organiser pour covoiturer vers le lieu de l'évènement. Ce covoiturage ponctuel a une particularité : tous les participants se rendent au même endroit à la même date.

Le covoiturage est aussi utilisé pour les départs en vacances ou en weekends, les économies réalisées sur un trajet étant d'autant plus grandes que le trajet est long. Ainsi le covoiturage devient une alternative de transport économique et accessible.

Il existe aussi des plateformes de covoiturage « culturel » permettant de se rendre sur un site à vocation culturelle: châteaux, musées, expositions, ateliers d'artistes, lieux religieux, festivals, etc.

Zones de moyenne à faible densité

Dans les zones de moyenne à faible densité de population (c'est-à-dire périurbaines à rurales), le covoiturage permet de compenser la carence ou l'absence de transports en commun pour les personnes ne possédant pas de véhicule. Les enjeux de décarbonation[59] et d'accès à l'emploi sont majeurs.

Le covoiturage « comme on prend le bus », qui autorise l'augmentation du taux d'occupation, se met progressivement en place, comme dans la vallée de Kaysersberg[60] et dans le Sundgau[61]. Il est développé notamment par Ecov[62] - [60] - [63] et Mobicoop[64] - [65].

Évolutions du covoiturage

Covoiturer pour gagner du temps

La multiplication des voies réservées aux véhicules à occupation multiple (covoiturage et transport public) permettrait de faire gagner du temps aux covoitureurs, aux bus et aux taxis. La loi permettant la création de voies réservées pour le covoiturage (trois personnes et plus) et les véhicules de transports publics n'a finalement pas été retenue lors du Grenelle de l'environnement.

Covoiturage dynamique

Le covoiturage dynamique associe plusieurs technologies : la géolocalisation par GPS et les connexions 3G. Il permet de synchroniser en temps réel les demandes et les offres de trajets[66] - [67] - [68] - [69].

Le covoiturage dynamique peut prendre également en charge la gestion automatique des frais car le calcul de rapprochement entre le passager et le conducteur se base sur une géolocalisation temps réel qui permet de calculer avec précision le trajet exact partagé. Mais cette gestion des frais n'est ni obligatoire ni une caractéristique distinctive de la notion de « dynamique ». Avec l'aide de porte-monnaie virtuels, conducteurs et passagers n'ont pas besoin d'échanger physiquement de monnaie, qui est numériquement et instantanément transférée d'un compte à l'autre en fonction de plusieurs paramètres (modèle et année de la voiture, consommation réelle de carburant, etc.).

Le covoiturage dynamique a été conceptualisé tout d'abord à travers un brevet aux États-Unis, qu'un article du centre de recherche de Nokia 20 ans après a rendu moins théorique[70]. Après une série de projets expérimentaux locaux exploitant des technologies ne faisant pas appel à la géolocalisation[71], des expérimentations utilisant cette technologie sont menées par une série de start-up, à commencer par Avego en Irlande, puis Covivo[67] - [66] en France et enfin Flinc en Allemagne.

L'enjeu de la « mobilité dynamique » est plus large : il s'agit de combiner et optimiser l'information voyageurs des transports en commun avec celle du covoiturage[72].

Covoiturage en camion

Le covoiturage en camion est un concept lancé en France par la société Wetruck, qui proposait aux passagers de faire un voyage avec un routier professionnel. Ce concept annonçait offrir comme avantages de voyager avec de gros bagages, dans des zones reculées ou même un deux roues au niveau du chargement. En août 2016, l'entreprise annonce sa fermeture[73].

Covoiturage de colis

Le covoiturage de colis ou colis-voiturage permet de transporter des colis sur un trajet effectué. Les membres enregistrent leurs trajets et offrent de la place dans leur véhicule ou bagage pour transporter le colis des voisins. Ainsi on partage les frais et on économise le déplacement ou l'envoi du colis.

Recherche sur le covoiturage et ses enjeux

Elle porte sur le covoiturage lui-même, mais aussi son insertion dans les dynamiques générales qui concernent le transports et ses impacts ou les inégalités[74] ou exclusion[75] face à l'accès au transport dans un contexte où certains auteurs dénoncent une « injonction à la mobilité », voire une « idéologie mobilitaire dominante »[76] promue au détriment d'autres alternatives (télétravail, relocalisation, altermobilités[77]).

Dans le scénario de référence de son rapport Futurs énergétiques 2050, RTE prévoit une consommation d'électricité de 99 TWh/an pour la mobilité en France en 2050. Elle envisage aussi une variante plus sobre, dans laquelle la consommation serait de seulement 77 TWh/an[78] ; sur les 22 TWh/an d'écart entre ces deux scénarios, 9,8 TWh seraient permis par un report du transport individuel en voiture vers le covoiturage[79] - [80].

Études de l'ADEME (France)

L'étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie « Caractérisation de services et usages de covoiturage en France : Quels impacts sur l'environnement, quelles perspectives d'amélioration ? »[81], parue en juin 2010, rappelle deux indicateurs : le premier, le taux d'inscrits, correspond au nombre d'inscrits sur un service de covoiturage ramené à la population générale ciblée (les salariés d'une entreprise ou la population d'un territoire) ; le second, le taux d'usagers correspond aux inscrits qui déclarent avoir réalisé au moins un trajet de covoiturage à la suite de leur inscription à un service de covoiturage spécifique.

L'étude fait le point sur la valeur scientifique de trois méthodes de mesure de la performance (ex-post, on going et ex-ante). Il en ressort que le paiement en ligne (appartenant à la méthode on going) permet d'identifier les usagers (et la distance effectuée) et de leur proposer des incitations correspondant à l'intensité de leur pratique (remboursement des frais de covoiturage, dons…). La traçabilité électronique (appartenant également à la méthode on going) nécessite un investissement de départ, mais permet de s'affranchir du problème des équipages constitués qui ne passent plus par le site et dont on perd la trace dans le cadre des évaluations ex post. Elle semble plutôt appropriée aux entreprises. Enfin, dans la méthode ex-ante, l'interface administrateur du site de mise en relation calcule la qualité des appariements proposés. Ce calcul prend en compte les horaires, des lieux de départ et d'arrivée, et la possession ou non d'une voiture. Cette méthode nécessite d'être testée et calibrée pour être fonctionnelle.

Cette étude explique également qu'en moyenne les services entreprises touchent mieux leur cible que les services tout public locaux : 8 % vs. 0,5 % d'inscrits en moyenne (dans le premier cas, la population de référence est le nombre de salariés et dans l'autre le nombre d'habitants). Le différentiel constaté s'explique en partie certainement par une plus grande difficulté à informer au niveau d'un territoire qu'au niveau d'une entreprise.

Le passage à l'acte (usage effectif) ne concerne qu'une faible partie des inscrits. Ainsi, le taux moyen d'usagers est de 10 % pour les services entreprise et 4 % pour les services tout public. Très concrètement, pour 100 inscrits en entreprise, il n'y aurait que 8 usagers. La part des covoitureurs est beaucoup plus faible quand on rapporte ces chiffres à la population des salariés de l'entreprise (ratio de 1 à 100). Le principal frein semble être les offres d'appariements. Or le nombre d'appariements s'accroît avec le nombre d'inscrits. Parmi les non-usagers, les inscrits qui n'ont pas covoituré grâce au site : 20 % sont inactifs (pas de dépôt de trajets, pas de recherche active) et 80 % n'ont pas trouvé d'appariements pertinents. Le problème no 1 est donc la question de l'offre d'appariement. Avec de meilleurs appariements proposés les taux d'usagers pourraient donc potentiellement augmenter considérablement.

L'enquête auprès des utilisateurs du covoiturage longue distance publiée en août 2015 a mis en lumière le faible intérêt écologique du covoiturage longue distance (contrairement à celui du covoiturage courte distance : trajets domicile-travail, etc.) : en effet, 69 % des passagers et 24 % des conducteurs déclarent qu'ils auraient utilisé le train en l'absence du covoiturage ; de plus, 12 % et 8 % respectivement auraient renoncé a leur déplacement ; 3 % seulement déclarent que le covoiturage les a amenés à se séparer de leur voiture ; cependant, le covoiturage a amené 13 % d'entre eux à retarder l'accession à l'automobile. L'ADEME a calculé qu'au total, un kilomètre covoituré par un équipage entraîne une économie de seulement 0,04 kilomètre en voiture particulière, et a estimé l'économie de CO2 moyenne à 12 % seulement[82]. Selon le magazine Science et Vie, qui apporte des précisions sur l'étude de l'ADEME, en l'absence de covoiturage, 21 % des conducteurs se déplaceraient moins souvent[83].

Études du MIT

Andrew M. Amey a publié en juin 2010 son mémoire sur le sujet « Covoiturage dynamique : explorer les possibilités et défis pour la conception d'une expérimentation de covoiturage fondée sur la technologie pour la communauté du MIT » (titre original : Real-Time Ridesharing Exploring the Opportunities and Challenges of Designing a Technology-Based Rideshare Trial for the MIT Community[84].

Les principaux enseignements sont les suivants :

- les États-Unis sont confrontés aux mêmes défis que la France ;

- on manque d'information sur le taux d'appariement et les covoiturages ayant effectivement eu lieu ;

- la peur d'être bloqué au bureau est un frein à l'adoption du covoiturage, d'où l'intérêt de la garantie de retour, de sa promotion, bien que la question de son financement reste un défi ;

- la peur de l'inconnu représente un frein et parlerait donc pour du covoiturage en communautés fermées ;

- l'importance de garder la possibilité du covoiturage à l'esprit des inscrits ;

- la question de l'interaction entre différents types de covoiturage plus ou moins planifiés est abordée et des pistes proposées ;

- les incitations sont critiques au succès : elles doivent donc être financées par les autorités d'organisation des transports ;

- l'interaction avec les transports en commun nécessaire ;

- la modification du comportement passe par un retour d'information sur les choix de transport faits mais aussi sur ceux qui n'ont pas été fait.

Réglementation et jurisprudence

En France, le covoiturage peut être interdit lorsque l'assurance ne couvre pas les personnes covoiturées. Ainsi, un employeur est en droit de licencier un salarié ayant réalisé des bénéfices en pratiquant le covoiturage avec une voiture de fonction à l'insu de son employeur et sans assurance[85].

Dans la culture

Au cinéma

- En 2007, dans Par suite d'un arrêt de travail..., Patrick Timsit et Charles Berling vont de Paris à Rome en covoiturage.

- En 2008, dans le thriller Pour elle, Vincent Lindon et Diane Kruger s'enfuient en covoiturage avec leur enfant à la suite de leur évasion de prison.

- En 2011, dans Toutes nos envies, Vincent Lindon et Marie Gillain covoiturent de manière régulière mais informelle.

- En 2016, dans Camping 3, Franck Dubosc arrive sur son lieu de vacances en conduisant des adolescents en covoiturage.

- En 2016, dans le thriller Elle, Charles Berling rappelle à la 107e minute du film dans une réplique que le covoiturage est à la mode.

- En 2020, dans À l'abordage, Éric Nantchouang et Salif Cissé arrivent sur leur lieu de vacances en covoiturage.

À la télévision

- En 2016, dans La Bête curieuse, Laura Smet arrive sur son lieu de travail chaque matin en covoiturage avec Samir Guesmi et Micha Lescot.

- Depuis 2016 aux États-Unis, l'émission The Late Late Show avec James Corden sur la chaine CBS met régulièrement en scène le Carpool Karaoke, où le présentateur invite des vedettes à partager ses trajets en voiture[86].

Au théâtre

- En 2018, la pièce Itinéraire Bis raconte l'histoire de deux personnages en covoiturage, au Théâtre de Poche Graslin, mise en scène par Philippe Elno[87].

Dans la musique

- Carpoolin' est la 1re chanson de l'album Gangin du collectif SOB X RBE (en), sorti en 2018.

Notes et références

- En anglais, l'expression car sharing a aussi été utilisée pour désigner le covoiturage (voir galerie d'images pendant la Seconde Guerre mondiale), mais elle désigne désormais plutôt l'autopartage (voir (en) Carsharing).

- Jean-Marc Lorach, « Le covoiturage, une alternative solidaire aux transports en commun », Le Figaro, .

- Barème kilométrique 2015 : calcul des frais et indemnités

- Arrêt de la Cour de Cassation, 2013

- Avis de la Cour de cassation sur service-public.fr

- Code des transports - Article L3132-1 (lire en ligne).

- Mauss Marcel, 1923-1924, « Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés primitives », L'Année Sociologique, seconde série, Paris.

- Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (France), « Étude sur les obstacles juridiques au développement des nouveaux services de transport P45 » [PDF].

- « Voies réservées aux véhicules multioccupants (VMO) », sur Ontario - Ministère des transports.

- « Voies réservées aux véhicules à occupation multiple », sur Transport Canada.

- « Développement du covoiturage ».

- « Le covoiturage, quel succès ! », Le Parisien, .

- « BlaBlaCar franchit la barre des 100 millions de membres », sur BlaBlaCar (consulté le )

- (en) Tyler Hamilton, « Province moves to legalize share-a-ride services », Toronto Star, .

- (en) Craig Newmark, « 2009 Times 100 : Robin Chase », Time, .

- Stéphanie VINCENT, La structuration de la pratique du covoiturage en France : jeu d'acteurs et institutionnalisation, LET / ENTPE

- Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (France), « approche quantitative du covoiturage p. 7-8 » [PDF].

- Jean-Christophe Ballet et Robert Clavel, Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques, « Le covoiturage en France et en Europe », (version du 15 novembre 2008 sur Internet Archive), p. 33.

- Jean M., Covoiturage, car sharing, taxi, etc. : Partager l'usage de l'automobile : en France aussi ?, CERTU, France, Revue T.E.C., (ISSN 0397-6513), 2000, vol. 158, p. 22-29 (12 réf.)

- Castets B., Les plans de mobilité ou comment inciter aux changements de comportement pour les déplacements liés au travail = The mobility plans or how to incite to the behaviour changes for the displacements bound with to the work ; T.E.C. ; Association pour le développement des techniques de transport, d'environnement et de circulation ; (ISSN 0397-6513) ; 2000, vol. 158, p. 17-21(Résumé Inist-CNRS)

- Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (France), « Le covoiturage dynamique » [PDF], p. 26.

- « Le covoiturage dans les embouteillages du Net », Ouest-France.

- « Panneau et point de covoiturage D'Aix-en-Provence. », sur automobile club d'Aix.

- « Panneau et aires de covoiturage du Morbihan. », sur Conseil général du Morbihan.

- Fichier des aires officielles ; Fichier des lieux de covoiturage.

- « 4 000 km de VOM au Canada », sur Transports Canada.

- Angela Barthes, « Première approche quantitative des processus de covoiturage dans les Alpes »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « Fédération du Covoiturage ».

- Florence Guernalec, « La Fnaut souhaite que le covoiturage paie le vrai prix »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur MobiliCités, (consulté le ).

- « Le registre de preuve de covoiturage » (consulté le ).

- Audric Doche, « L'autosolisme progresse, le covoiturage régresse », sur L'Automobile Magazine, (consulté le ).

- « Le covoiturage en France et en Europe P19 et P82 URL de tous ces sites » [PDF].

- 60 Millions de consommateurs, no 497, octobre 2014, p. 34-35.

- Pascale Krémer, « Covoiturage : « Toute la France monte dans ma voiture » », Le Monde, .

- « Numérique. La coopérative de covoiturage Mobicoop à l’assaut de Blablacar », L'Humanité, (consulté le ).

- « Quel est l'intérêt du covoiturage ? ».

- « Journée du covoiturage », sur Prioriterre (consulté le ).

- « Principes de la protection des données personnelles - Fil d'actualité du Service Informatique et libertés du CNRS », sur cil.cnrs.fr (consulté le ).

- « Le RGPD en dix points », sur Éditions Législatives (consulté le ).

- « Voies réservées aux véhicules multioccupants (VMO) », sur Ministère des Transports de l'Ontario.

- « Autoroute Robert-Bourassa - Voie réservée au covoiturage, aux véhicules électriques, aux autobus et aux taxis », sur Gouvernement du Québec (consulté le ).

- « Voies réservées aux véhicules multioccupants - Marques sur la chaussée et panneaux de signalisation », sur Ontario - Ministère des transports.

- (en) « city commuting », sustainlane.com (consulté le ).

- « Affiches incitant au covoiturage aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale », sur thesocietypages.org.

- En image, la signalisation d'une voie réservée aux véhicules avec 2 personnes ou plus

- « Le covoiturage en France et en Europe P48 » [PDF].

- (en) « Projet européen ICARO (Increasing CAR Occupancy) 1997-1999 », sur Konsult.

- « Lutter contre les changements climatiques et maîtriser l'énergie P50 » [PDF], sur Grenelle de l'environnement.

- « Une voie réservée au covoiturage en test sur l'autoroute A6 », sur BFM TV, .

- « Grenoble : ouverture d'une voie réservée au covoiturage sur une autoroute », La Tribune (consulté le ).

- « Grenoble : la nouvelle voie dédiée au covoiturage vient d'ouvrir sur l'autoroute A48 », sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, .

- « Des voies réservées au covoiturage », sur lyon.fr (consulté le ).

- « Lyon : la verbalisation débute sur les voies de covoiturage de la M6/M7 », sur LyonMag, .

- « Le projet de voie dédiée au covoiturage sur l'A15 enflamme le Val-d'Oise », Les Échos, (consulté le ).

- « Quels outils pour développer le covoiturage sur votre territoire » [PDF], sur adrets-asso.fr.

- « Parkings et aires de covoiturage présentation d'une étude réalisée en juillet 2009 » [PDF], sur ecovoiturons.org.

- « Exemples d'aménagements d'aires de covoiturage au Morbihan. » [PDF], sur covoiturage.morbihan.fr.

- « approche quantitative du covoiturage P6 », sur hal.archives-ouvertes.fr.

- « Mobilités dans les espaces peu denses en 2040 : un défi à relever dès aujourd'hui », sur Sénat, .

- [vidéo] ecov_fr, FR3 Lorraine - La ligne de covoiturage dans la Vallée de Kaysersberg sur YouTube, (12/13, France 3 Grand Est).

- « Mobilités dans les espaces peu denses en 2040 : un défi à relever dès aujourd'hui », sur L'Alsace, .

- Christophe David, « Ecov, le covoiturage adapté aux très courtes distances », Capital, .

- « La voiture, un véhicule de transport en commun ? », Ademe magazine, no 158, , p. 11 (lire en ligne [PDF]).

- « Près de Tours : des baptêmes pour relancer l'auto-stop », La Nouvelle République, .

- « Aller au travail en auto-stop : bonne ou mauvaise solution ? », sur Reporterre, .

- « Ecovoiturage, le covoiturage dynamique », sur Conseil général de l'Isère (version du 10 mai 2013 sur Internet Archive).

- « Expérimentation du covoiturage dynamique en Lorraine », sur Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (sur Internet Archive).

- « Portail de la mobilité », sur Région wallonne, (version du 22 février 2014 sur Internet Archive).

- « Du 16 septembre au 26 novembre 2010 : Expérimentation du covoiturage dynamique entre le plateau du Vercors et l'agglomération grenobloise » [PDF], sur mobilservice.ch.

- (en) « Empty seats traveling », sur Nokia, (version du 12 juillet 2007 sur Internet Archive).

- « Covoiturage dynamique : étude préalable avant experimentation », sur innovations-transports.fr, (version du 15 décembre 2012 sur Internet Archive).

- (en) « Optimised Transport System for Mobile Location Based Services », sur optitrans-fp7.eu, .

- « Un Rouennais, cofondateur de « We truck », annonce la fin du covoiturage en bahut », sur paris-normandie.fr (consulté le ).

- Mignot Dominique et alii, 2001, « Mobilité et grande pauvreté », Rapport de recherche PREDIT-PUCA

- Orfeuil Jean-Pierre (éd.), 2004, Transports, pauvreté, exclusions : pouvoir bouger pour s'en sortir, La Tour d'Aigues.

- Mincke Christophe, Montulet Bertrand, 2010, « L'idéologie mobilitaire » in Politique - La nouvelle obsession de la mobilité, Avril 2010, no 64, Bruxelles.

- Vincent Stéphanie, 2010, « Être ou ne pas être « altermobile » ? L'appropriation individuelle de pratiques alternatives à la voiture » in Hanja Maksim, Stéphanie Vincent, Caroline Gallez, Vincent Kaufmann (éds.), L'action publique face à la mobilité, Paris, L'harmattan, Logiques sociales, p. 75-91.

- « Futurs énergétiques 2050 » [PDF], sur RTE, , p. 16, 21.

- « Sobriété : jusqu'où peut-elle nous mener ? », Science et Vie, no 1263, , p. 42 & 43.

- Futurs énergétiques 2050, RTE, (lire en ligne), chap. 3 (« La consommation »), p. 120.

- « Caractérisation de services et usages de covoiturage en France : Quels impacts sur l'environnement,quelles perspectives d'amélioration ? » [PDF], sur Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, .

- Enquête auprès des utilisateurs du covoiturage longue distance, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, août 2015.

- Science et Vie no 1186, juin 2016, p. 118-119.

- (en) « Real-Time Ridesharing Exploring the Opportunities and Challenges of Designing a Technology-Based Rideshare Trial for the MIT Community », sur ridesharechoices.scripts.mit.edu, .

- « Il avait fait du covoiturage avec sa voiture de fonction, la justice confirme son licenciement », Le Figaro, .

- « The Late Late Show with James Corden », sur YouTube (consulté le ).

- « Itinéraire Bis », sur BilletRéduc.

- [vidéo] Golden Moustache, Covoiturage (Akim Omiri) sur YouTube, mise en ligne le .

- [vidéo] Le Woop, En covoiturage sur YouTube, mise en ligne le .

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Agir à l’échelle régionale pour le développement du covoiturage : synthèse des recommandations à l'attention des acteurs de la mobilité, Ecov, 2023