Mornac-sur-Seudre

Mornac-sur-Seudre (prononcé [mɔʁ.nak.syʁ.sœdʁ]) est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine). Ses habitants sont appelés les Mornaçons et les Mornaçonnes.

| Mornac-sur-Seudre | |||||

Surplombant le bourg médiéval, l'église Saint-Pierre et son clocher caractéristique (XIe siècle). | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente-Maritime | ||||

| Arrondissement | Rochefort | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Royan Atlantique | ||||

| Maire Mandat |

Emmanuel Crétin 2020-2026 |

||||

| Code postal | 17113 | ||||

| Code commune | 17247 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Mornaçons | ||||

| Population municipale |

859 hab. (2020 |

||||

| Densité | 90 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 42′ 38″ nord, 1° 01′ 38″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 0 m Max. 13 m |

||||

| Superficie | 9,50 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Royan (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de la Tremblade | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Charente-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.mairie-mornac-sur-seudre.fr | ||||

Située sur la rive gauche de la Seudre, en marge de la presqu'île d'Arvert, des plages de la côte de Beauté et des grandes étendues palustres du bassin de Marennes-Oléron, cette petite commune du Royannais s’organise autour de son port de pêche et des ruelles médiévales de son centre historique, en grande partie piéton et ponctué d’ateliers d’artisans d’art. Aux maisons traditionnelles peintes en blanc et bordées de roses trémières, répondent les halles, la vieille église romane Saint-Pierre et les quelques vestiges du château des barons de Mornac, qui veille sur les marais alentour. Aux abords du centre ancien, de nouveaux quartiers pavillonnaires qui tendent peu à peu à s’étendre vers la ville voisine de Breuillet témoignent de la croissance de la commune, qui appartient à la « grande banlieue » de Royan. La commune compte également sur la présence d’un important écart, Plordonnier, sur la route de Saint-Sulpice-de-Royan.

Mornac-sur-Seudre est avec Talmont-sur-Gironde un des deux « Plus beaux villages de France » du Pays Royannais. Il appartient également au réseau des « Villes et métiers d'art » et depuis 2011 au réseau des « Villages de pierres et d'eau », label initié par le conseil général afin de promouvoir des sites exceptionnels présentant la particularité d'être situés au bord d'une étendue d'eau (mer, rivière, étang...)[1].

Mornac-sur-Seudre appartient au secteur Est de la Communauté d'agglomération Royan Atlantique, structure intercommunale qui regroupe 81 896 habitants (2014).

Géographie

Situation

La commune de Mornac-sur-Seudre est située au sud-ouest du département de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine, dans la frange continentale de la Côte de Beauté et la région naturelle du Royannais. Son territoire s’étend sur la rive gauche de la Seudre et se décompose en deux unités paysagères : un plateau agricole au relief relativement peu marqué (culminant à 13 mètres à la Gratienne, tandis qu’à la limite nord-ouest de la commune, la colline de Monte Rude atteint péniblement 26 mètres) à dominante céréalière, ponctué de quelques maigres bosquets, et des marais salés bordant les rives du fleuve ainsi que celles du chenal de Mornac, entre la Gratienne et Plordonnier, et de Coulonges, en contrebas de la Garenne.

Très proche de Breuillet, petite ville située sur l’axe Saujon-La Tremblade, Mornac occupe une position intermédiaire entre la proche banlieue royannaise (Saint-Sulpice-de-Royan) et deux des principaux « pôles d’équilibre » de l’agglomération royannaise : La Tremblade et sa petite couronne (Arvert, Étaules, Chaillevette) et Saujon. Conservant un caractère rural, la commune connaît un développement croissant mais maîtrisé. Le phénomène de périurbanisation, qui incite de nombreux citadins à s’établir « au vert » sans trop s’éloigner des centres urbains tend à transformer la petite cité en commune résidentielle, d’où la construction de lotissements en périphérie.

Administrativement parlant, Mornac-sur-Seudre appartient au canton de la Tremblade et à l’arrondissement de Rochefort. La commune se trouve à 2,6 kilomètres de Breuillet[2], 3,3 kilomètres de Chaillevette[3], 4,3 kilomètres de Saint-Sulpice-de-Royan[4], 5 kilomètres de L’Éguille[5], 6,1 kilomètres d’Étaules[6], 6,7 kilomètres du Gua[7], 9 kilomètres de Saujon[8], 9,3 kilomètres de Royan[9], 11,2 kilomètres de La Tremblade[10], 14,2 kilomètres de Marennes[11], 26,4 kilomètres de Rochefort[12], 30,5 kilomètres de Saintes[13], 51,1 kilomètres de La Rochelle[14], la préfecture départementale, et 102,7 kilomètres de Bordeaux[15], la grande métropole régionale.

Appartenant comme le reste du département au midi atlantique, elle peut être rattachée à deux grands ensembles géographiques, le Grand Ouest français et le Grand Sud-Ouest français. Son territoire forme un ensemble de 956 hectares, dont une bonne moitié de marais.

Les marais de la Seudre, qui forment ainsi une composante structurante du paysage communal, présentent un aspect singulier, fait de vasières aux reflets gris-bleu, ponctuées de haies de roseaux et d’herbes folles. Dans la commune, ils sont délimités par la Seudre proprement dite, avec le banc de Mouillelande qui forme la limite avec Le Gua, son affluent le Liman, mais aussi par les chenaux de Coulonges (limite administrative avec Chaillevette), de Téger, de Mornac (le long duquel se trouve le port), de Plordonnier, d’Agnoux et de Fontbedeau. Mornac faisant partie du bassin ostréicole de Marennes-Oléron, ils abritent de nombreux parcs à huîtres, ou « claires », bassins d’affinage où les huîtres acquièrent une saveur et une couleur particulière sous l'action d'un pigment (marennine) produit par une algue microscopique appelée navicule bleue.

Depuis l’époque romaine jusqu’au XVIIIe siècle, l’estuaire de la Seudre et le débouché du Liman étaient occupés par des salines. La commune a réhabilité cette tradition et conserve désormais un petit marais salant, où on récolte le sel de façon artisanale. Les marais sont sillonnés de petits chemins pittoresques et de postes d’observations qui permettent de mieux appréhender cet espace naturel d’une grande richesse, où de nombreux oiseaux viennent faire halte et nidifier. Ici plus qu’ailleurs, on prend conscience du caractère presqu'insulaire de la commune, avec cette subtile imbrication de la terre et de l’eau et un ciel infini, souvent bleu car balayé par les brises marines.

Le plateau ou « champagne » qui borde les marais correspond à une partie de la dorsale de la presqu'île d'Arvert. Les bois se concentrent à la sortie de la commune, sur la route de Coulonges (à Breuillet) et Mornac ne possède guère que quelques haies et bosquets isolés, notamment près du lieu-dit de La Prée. Les champs de céréales (blé, maïs), d'oléagineux (tournesols) et de primeurs (melons charentais) constituent la majeure partie du plateau mornaçon, dans le prolongement de ceux qu’on peut trouver dans les communes voisines de Saint-Sulpice-de-Royan ou de Médis.

Près de Plordonnier, d’Agnoux et des Sables, quelques vignobles servent à la production des alcools réputés de la région, cognac et pineau des Charentes, ainsi que de vin de pays.

Voies routières

La situation de la commune de Mornac dans la proche périphérie de Royan, à proximité de plusieurs stations balnéaires fréquentées et à l’entrée de la conurbation de La Tremblade, centre ostréicole et touristique actif particulièrement fréquenté en période estivale, explique la présence d’infrastructures routières adaptées à un fort trafic à proximité de la commune. Le village est ainsi facilement accessible depuis la D14, route départementale reliant Saujon à La Tremblade (via Breuillet, Étaules et Arvert) et véritable « épine dorsale » de la presqu’île d’Arvert. Classée route départementale de première catégorie (grands axes routiers départementaux), elle supporte un trafic atteignant en moyenne 8000 à 9000 véhicules par jour, avec cependant de fortes disparités en fonction des périodes de l'année[16]. Quatre sorties, aménagées au niveau du carrefour du Vinet, du carrefour et du giratoire du Magarin et du carrefour de la Ronce, à l’entrée et à la sortie de Breuillet, permettent de rejoindre le centre-bourg via la D140 et la D242.

Petite route secondaire, la D140e1 longe les marais de la Seudre et relie le centre-bourg, le hameau de Plordonnier et la D733. Le rond-point de Fontbedeau, situé non loin de là, distribue la circulation entre Saint-Sulpice-de-Royan, Royan, L’Éguille, Le Gua, Saujon, Breuillet et La Tremblade/Ronce-les-Bains. Depuis le centre-bourg, une petite route de campagne serpente à travers les marais, passe par le hameau de Coulonges et rejoint la commune de Chaillevette.

Dans une optique de raccourcissement du temps des déplacements domicile-travail (de nombreux actifs travaillant à Royan, mais aussi dans les pôles secondaires que sont Saujon, La Tremblade, voire Marennes), la mise en place d’un barreau routier reliant Breuillet, et donc indirectement Mornac, et la rocade de Royan au niveau du pôle Val Lumière de Vaux-sur-Mer est envisagée, de même qu’une voie de contournement (rocade) du centre-ville de Breuillet. Ces aménagements s’inscrivent dans un projet plus général résumé dans le schéma routier départemental (2010-2030), qui prévoit de repenser totalement la circulation de la grande périphérie royannaise, dont Saujon deviendrait une des « portes d'entrées »[16]. Le trafic sera dès lors diffusé à partir de cette ville, afin de limiter au maximum les encombrements.

En centre-bourg, le stationnement est réglementé et limité au parking (payant) de la place des Douves et à celui de Plordonnier. Le cœur ancien et ses venelles médiévales est classé en zone piétonnière.

Voies ferroviaires

Une ligne de chemin de fer reliant Saujon et La Tremblade traverse le territoire communal. Installée à l'initiative de la compagnie des chemins de fer de la Seudre en 1876, elle est créée à l'origine tant pour le transport des voyageurs que des productions ostréicoles du bassin de Marennes-Oléron, mais cesse d'accueillir des voyageurs en 1939. Concurrencée par le fret routier, elle ferme en 1980.

En 1984, une association (CFTS) exploite à nouveau la ligne sous le nom du « Chemin de Fer Touristique de la Seudre »[17], puis à partir de 2004 avec un autre nom, « le train des mouettes ». Ce chemin de fer touristique qui relie Saujon à La Tremblade, est aujourd’hui seul à circuler sur cette ligne. Une gare SNCF desservant les communes de Mornac-sur-Seudre et de Breuillet était autrefois en service. Elle était désignée sous le nom de « Mornac-Breuillet »[18].

Aujourd'hui, les gares les plus proches affectées au transport des voyageurs sont celles de Royan et de Saujon.

Transports aériens

La commune est située à environ 10 kilomètres de l'aérodrome de Royan-Médis, qui n'accueille toutefois aucun vol commercial.

Les aéroports les plus proches de la commune sont ceux de Rochefort-Saint-Agnant (environ 30 kilomètres au nord) et de La Rochelle-Île de Ré (75 kilomètres au nord). Ceux-ci accueillent principalement des vols charters. L'aéroport international de Bordeaux-Mérignac, desservi par de nombreuses compagnies nationales et internationales, se situe quant à lui à une centaine de kilomètres au sud.

Transports en commun

La commune n’est pas directement desservie par le réseau de transports urbains de l’agglomération royannaise (Cara'Bus). Il est cependant possible de bénéficier du transport à la demande, en réservant par téléphone une navette qui conduit les voyageurs à l’arrêt de bus le plus proche (station Le Magarin à Breuillet – lignes 22 vers La Tremblade et Royan et 41 vers Saujon et Cozes – ou station Fontbedeau à Saint-Sulpice-de-Royan – aire de covoiturage et ligne 41).

Communes limitrophes

Climat

Le climat dont bénéficie la Charente-Maritime est un climat océanique tempéré de type aquitain, marqué par un ensoleillement moyen assez important : avec 2 250 heures par an, il est comparable à celui que connaît une partie de la côte méditerranéenne[19]. La pluviosité y est modérée, les précipitations ne dépassant pas 1200 mm par an. Les températures, quant à elles, varient en moyenne de +5 °C en hiver à +20 °C en été.

Les îles et l'ensemble du littoral de la Charente-Maritime se caractérisent par un climat particulièrement doux en hiver, et rafraîchissant l'été, grâce aux influences océaniques perpétuellement en mouvement (brise marine). Ces conditions climatiques favorables, toujours soumises aux influences de l'océan Atlantique, ont favorisé un véritable micro-climat de type sub-aquitain et l'existence d'une végétation déjà méridionale. Ainsi la flore se caractérise-t-elle par la présence étonnante de lauriers-roses, eucalyptus, agaves, et même les mimosas se mettent à fleurir dès le mois de janvier.

Aux essences déjà méridionales du chêne vert (ou yeuse) et du cyste, s'ajoutent une forte présence de palmiers, figuiers, orangers et même oliviers. Il existe toutefois un contraste entre le littoral, assez sec et ensoleillé et l'intérieur des terres, davantage pluvieux. La pluviométrie passe ainsi de 750 mm sur le littoral à 950 mm en Haute-Saintonge.

Les relevés de la station météorologique de La Rochelle entre 1946 et 2000 permettent de déterminer quelques dates majeures au point de vue climatique en Charente-Maritime : ainsi, au cours de ce laps de temps, la température la plus froide est relevée le : -13,6 °C.

Un pic de température (dépassé seulement au cours de la canicule de 2003) est atteint le avec près de 39 °C à l'ombre.

Si 1953 est considérée comme l'année la plus sèche, 2000 est au contraire la plus pluvieuse[20].

La Charente-Maritime est le département français qui a été le plus durement touché par la tempête Martin du . Les records nationaux de vents enregistrés ont été atteints avec 198 km/h sur l'île d'Oléron et 194 km/h à Royan.

Les côtes charentaises et vendéennes sont de nouveau durement éprouvées par la tempête Xynthia qui traverse la région dans la nuit du au . Des bourrasques de près de 140 km/h touchent la ville voisine de Royan[21]. La commune relève quelques dégâts matériels sans qu'aucune victime ne soit cependant à déplorer.

Données générales

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 3,4 | 2,8 | 5,4 | 7,4 | 10,7 | 13,7 | 15,8 | 15,7 | 13,7 | 10,5 | 6,3 | 3,9 | 9,2 |

| Température moyenne (°C) | 5,9 | 6,9 | 8,7 | 11,1 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 19,6 | 17,8 | 14,2 | 9,4 | 6,6 | 12,7 |

| Température maximale moyenne (°C) | 8,5 | 9,9 | 12,1 | 14,7 | 17,9 | 21,3 | 23,8 | 23,5 | 21,8 | 18 | 12,6 | 9,2 | 16,1 |

| Ensoleillement (h) | 84 | 111 | 174 | 212 | 239 | 272 | 305 | 277 | 218 | 167 | 107 | 85 | 2 250 |

| Précipitations (mm) | 82,5 | 66,1 | 57 | 52,7 | 61,1 | 42,9 | 35,1 | 46,4 | 56,5 | 81,6 | 91,8 | 81,8 | 755,3 |

| Ville | Ensoleillement |

Pluie | Neige | Orage | Brouillard |

|---|---|---|---|---|---|

| Médiane nationale | 1 852 | 835 | 16 | 25 | 50 |

| Mornac-sur-Seudre[24] | 2250 | 755 | 4 | 13 | 26 |

| Paris | 1 662 | 637 | 12 | 17 | 8 |

| Nice | 2 724 | 733 | 1 | 27 | 1 |

| Strasbourg | 1 693 | 665 | 26 | 28 | 51 |

| Brest | 1 530 | 1 210 | 7 | 12 | 76 |

| Bordeaux | 2 035 | 944 | 3 | 31 | 69 |

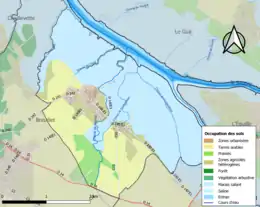

Occupation des sols

La commune de Mornac-sur-Seudre est constituée à 3,2 % de territoires urbanisés, à 36,2 % de territoires agricoles et à 58,9 % de zones humides[25].

Gestion de l'eau

Mornac-sur-Seudre dépend de l'agence de l'eau Adour-Garonne, établissement public chargé de la protection de l'eau et des milieux aquatiques dans le Grand Sud-Ouest. La commune est reliée aux châteaux d'eau d'Arvert et de Saint-Palais-sur-Mer. Ils sont alimentés par des captages au Chay (Pompierre) et à Vaux-sur-Mer (Bel-Air).

La gestion de l'assainissement de la commune est transférée à la communauté d'agglomération. Les eaux usées sont traitées par la station d'épuration de Saint-Palais-sur-Mer qui a une capacité de 230 000 équivalent habitants[26].

Urbanisme

Typologie

Mornac-sur-Seudre est une commune rurale[Note 1] - [27]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[28] - [29].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Royan, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 26 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[30] - [31].

La commune, bordée par l'estuaire de la Seudre, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[32]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[33] - [34].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des zones humides (59,3 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (61,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones humides côtières (59,3 %), terres arables (23 %), zones agricoles hétérogènes (7,3 %), prairies (5,2 %), zones urbanisées (3,8 %), eaux continentales[Note 3] (1,5 %)[35].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Morphologie urbaine

Le principal hameau de la commune se nomme Plordonnier, et se situe au sud du village de Mornac. Il appartenait auparavant à la commune de Breuillet, et en fut détaché à la fin du XIXe siècle.

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Mornac-sur-Seudre est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[36]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[37].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) du littoral charentais-maritime, regroupant 40 communes concernées par un risque de submersion marine de la zone côtière, un des 21 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Adour-Garonne et confirmé en 2018 lors du second cycle de la Directive inondation, mais annulé en 2020[38]. Les submersions marines les plus marquantes des XXe et XXIe siècles antérieures à 2019 sont celles liées à la tempête du , à la tempête du , aux tempêtes Lothar et Martin des 26 et et à la tempête Xynthia des 27 et . D’une violence exceptionnelle, la tempête Xynthia a fortement endommagé le littoral de la Charente Maritime : douze personnes ont perdu la vie (essentiellement par noyade), des centaines de familles ont dû être relogées, et, sur un linéaire de l’ordre de 400 km de côte et de 225 km de défenses contre la mer, environ la moitié de ces ouvrages a subi des dommages plus ou moins importants. C’est environ 5 000 à 6 000 bâtiments qui ont été submergés et 40 000 ha de terres agricoles[39]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1999 et 2010[40] - [36].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[41].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 84,5 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 512 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 204 sont en en aléa moyen ou fort, soit 40 %, à comparer aux 57 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[42] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[43].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2003 et 2005 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[36].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[44].

Économie

La commune est au cœur d'un bassin d'emploi particulièrement attractif, la zone d'emploi de Royan (issue de la partition de l'ancienne zone d'emploi Saintonge maritime, qui regroupait de nombreuses communes du Pays Rochefortais, du Pays Marennes-Oléron et du Pays Royannais[45]), forte de 27 753 emplois en 2008[46]. La zone d'emploi de Royan est, avec celle de La Rochelle, la plus dynamique de l'ex-région Poitou-Charentes, toutes deux profitant « d'un tissu économique et d'une démographie dynamiques » (Insee)[46]. La croissance y est particulièrement soutenue, du fait du développement des activités tertiaires.

Le village de Mornac, classé comme l'un des plus beaux villages de France, vit essentiellement du tourisme. De nombreuses échoppes d'artisans contribuent à l'animation du lieu. Les autres activités présentes sur la commune sont la pêche, l'ostréiculture et l'agriculture.

Toponymie

Il s'agit d'une formation toponymique gauloise ou gallo-romaine en -acum, suffixe d'origine gauloise à valeur locative ou d'appartenance, précédé du nom de personne gallo-romain Morinus ou Maurinus (dérivé de Maurus), d'où Morinacum, « domaine de Morinus »[47].

Histoire

Naissance et essor économique

Au VIe siècle, il existe un hameau et certainement une église. La Seigneurie de Mornac est une des plus anciennes de la presqu'ile d'Arvert. À la fin du XIe siècle, les bords de l'estuaire de la Seudre sont couverts de salines. Le sel blanc du Liman est le meilleur de la région : Plordonnier à proximité est un petit port très actif. Par une charte datée de 1156, le seigneur de Mornac fait don à l'abbaye de la Sauve Majeure de terres pour installer un prieuré dédié à saint Nicolas.

La commune s'est appelée Mornay, puis Saint-Pierre de Mornac. Le , elle devient « Mornac-sur-Seudre »[48].

Si des missions d'archéologie aérienne réalisées par Jacques Dassié ont révélé les traces d'un habitat datant de l'époque gallo-romaine, en particulier au niveau du lieu-dit le Caillaud, il semble que la fondation du village soit intervenue au Moyen Âge. Très rapidement, les seigneurs de Mornac vont acquérir une certaine influence dans la région, et posséder de nombreuses terres, en particulier dans la presqu'île d'Arvert.

Au XIIe siècle, Mornac est une petite ville, active au point de vue économique grâce aux marais salants et à son port de pêche. Le sel de Saintonge est réputé et en particulier le Blanc de Liman qui est récolté autour de Mornac-sur-Seudre et de L'Éguille[49]. À cette époque, la nouvelle église est en chantier, un château fort est édifié, de même qu'une enceinte urbaine d'environ 650 mètres de long dont on peut encore voir le tracé aux alentours de l'église. Un prieuré, dédié à saint Nicolas[50], est fondé au sud du bourg, à l'extérieur de l'enceinte.

Un lieu disputé

De par sa position stratégique, le château est l'enjeu de plusieurs conflits : assiégé en 1433, il sera finalement pris en 1622 par des mercenaires protestants pour le compte du seigneur de Soubise. Durant les guerres de religion, le prieuré Saint-Nicolas sera très endommagé, et finira par tomber en ruines sans jamais être relevé. À cette époque, la majorité de la population est de confession protestante, et le restera longtemps. Lorsque surviendront les persécutions, le port servira de lieu d'embarquement pour les candidats à l'exil vers les Amériques.

Un des plus beaux villages de France

L'économie de la commune, longtemps tournée vers les marais salants et la pêche, sera révolutionnée par l'ostréiculture, mais plus encore par le tourisme. Classé comme l'un des plus beaux villages de France, le bourg de Mornac est aujourd'hui un lieu très fréquenté, célèbre pour ses ruelles médiévales dans lesquelles sont installées nombre d'artisans et pour son port.

Administration

Administration municipale

Le , Mornac devient Mornac-sur-Seudre.

Le , modifications des limites territoriales par échange de parcelles entre Mornac et Breuillet.

Liste des maires

Région

À la suite de la réforme administrative de 2014 ramenant le nombre de régions de France métropolitaine de 22 à 13, la commune appartient depuis le à la région Nouvelle-Aquitaine, dont la capitale est Bordeaux. De 1972 au , elle a appartenu à la région Poitou-Charentes, dont le chef-lieu était Poitiers.

Canton

Mornac est l'une des neuf communes constituant le canton de La Tremblade. Jusqu'à la mise en œuvre de la réforme de la carte cantonale définie par la loi du et effective au mois de , la commune appartenait au canton de Royan-Ouest.

Intercommunalité

Mornac appartient à la Communauté d'agglomération Royan Atlantique, laquelle regroupe 33 communes de la région royannaise.

Jumelages

Antey-Saint-André (Italie) (1989)

Antey-Saint-André (Italie) (1989) Sânmihaiu Român (Roumanie) (1989).

Sânmihaiu Român (Roumanie) (1989).

Instances judiciaires

Mornac dépend du tribunal d'instance et du conseil de prud'hommes de Rochefort, du tribunal de grande instance, du tribunal pour enfants et du tribunal de commerce de La Rochelle, du tribunal administratif et de la cour d'appel de Poitiers. La cour administrative d'appel est à Bordeaux[52]

Fiscalité locale

| Taxe | part communale | Part intercommunale | Part départementale | Part régionale |

|---|---|---|---|---|

| Taxe d'habitation (TH) | 11,72 % | 0,00 % | 7,12 % | 0,00 % |

| Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) | 20,50 % | 0,00 % | 14,01 % | 3,32 % |

| Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) | 91,27 % | 0,00 % | 29,17 % | 8,63 % |

| Cotisation foncière des entreprises (CFE) | 0,00 % | 22,54 % | 0,00 % | 0,00 % |

La part régionale de la taxe d'habitation n'est pas applicable.

La taxe professionnelle est remplacée en 2010 par la cotisation foncière des entreprises (CFE) portant sur la valeur locative des biens immobiliers et par la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (les deux formant la contribution économique territoriale (CET) qui est un impôt local instauré par la loi de finances pour 2010[54]).

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[55]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[56].

En 2020, la commune comptait 859 habitants[Note 4], en augmentation de 4,5 % par rapport à 2014 (Charente-Maritime : +2,92 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 27,1 %, soit en dessous de la moyenne départementale (29 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 37,6 % la même année, alors qu'il est de 34,9 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 397 hommes pour 451 femmes, soit un taux de 53,18 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (52,15 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement

La commune de Mornac-sur-Seudre appartient à l'académie de Poitiers (zone A).

Télévision

Les émetteurs de Royan-Vaux-sur-Mer et de Niort-Maisonnay permettent la réception des 18 chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre (TNT) dans l'ensemble de la commune, dont le décrochage local de France 3 Poitou-Charentes. Le , l'émetteur de forte puissance a été parmi les premiers à diffuser un nouveau multiplexe, permettant la réception des premières émissions de télévision haute définition (HD)[61].

Radio

La plupart des radios nationales présentes dans le département peuvent être écoutées dans la commune. Les informations départementales sont relayées par la station de radio publique France Bleu La Rochelle.

Les stations de radio locales pouvant être écoutées dans la commune sont principalement Vogue Radio (radio locale de l'agglomération de La Tremblade, émettant depuis Arvert/Chaillevette et diffusée dans toute la presqu'île, Royan compris), Demoiselle FM (généraliste, émettant depuis Rochefort, et disposant de studios à Saint-Georges-de-Didonne), Terre Marine FM (généraliste, émettant depuis Fouras), Mixx radio (techno, dance et musiques électroniques, émettant depuis Cognac et reprise par le réémetteur de Saintes), et RCF Accords Charente-Maritime (religieuse, émettant depuis La Rochelle). Wit FM (généraliste, émettant depuis Bordeaux) peut parfois être captée, mais de façon plus aléatoire, en fonction des conditions climatiques.

- 88.0 RCF Accords Charente-Maritime

- 89.2 Virgin Radio

- 90.0 NRJ

- 90.9 Wit FM

- 91.6 Nostalgie

- 92.1 Forum

- 92.7 France Inter

- 93.1 Skyrock

- 94.8 Terre Marine FM

- 95.7 France Culture

- 97.4 France Musique

- 98.4 MFM

- 99.0 Fun Radio

- 100.4 RTL2

- 101.1 Alouette

- 101.6 France Bleu Gironde

- 102.2 Demoiselle FM

- 103.1 Vogue Radio

- 103.6 France Bleu La Rochelle

- 104.9 RTL

- 105.5 France Info

- 106.2 RMC

- 106.5 Mixx radio

- 106.7 Europe 1

Presse

La presse locale est représentée par le quotidien Sud Ouest, dont le siège est à Bordeaux, et qui dispose d'une rédaction locale à Royan, et par l'hebdomadaire Le Littoral de la Charente-Maritime, dont le siège est à Marennes.

Culte catholique

Mornac appartient au diocèse catholique de La Rochelle et Saintes, lui-même subdivision de la province ecclésiastique de Poitiers depuis 2002 (de la province ecclésiastique de Bordeaux avant cette date) et au doyenné de Royan. La paroisse dépend du secteur pastoral Saint-Hilaire en Pays Royannais qui comprend également les paroisses de Saint-Sulpice-de-Royan, Breuillet et Saint-Augustin.

Culte protestant

Le culte protestant est célébré à l'Église protestante unie[62], certains dimanches à 10 heures 30, en alternance avec d'autres temples du secteur paroissial (Arvert, Chaillevette, Étaules, La Tremblade, L'Éguille, Marennes, Nieulle sur Seudre, St Pierre d'Oléron)[63].

Culture locale et patrimoine

Église Saint-Pierre

L'église Saint-Pierre est un édifice de style roman édifié à partir du Xe siècle, à l'emplacement d'un ancien sanctuaire mérovingien. Elle dépend de l'abbaye de Saint-Roux de Valence en Dauphiné[48].

Bâti sur un plan en croix latine, il se compose d'une nef charpentée depuis l'effondrement des croisées d'ogives qui la couvrait, d'un transept prolongé de deux absidioles voûtées en cul-de-four et d'une abside où l'on peut encore distinguer des traces de fresques. Ces peintures, relativement rares dans la région, représentent un Christ en majesté, sans doute peint aux alentours du XIIe siècle, ainsi que la litre funéraire d'un des seigneurs de Mornac, peinte un peu plus tardivement, au XVIIe siècle. Le carré du transept est couvert d'une coupole sur pendentifs, elle-même surmontée d'un clocher carré, selon un modèle qui se retrouve assez fréquemment dans les églises saintongeaises. Le clocher, d'origine romane, a été considérablement modifié au moment de la guerre de Cent Ans. Il fut restauré en 1850 par l'architecte Viaud, établi à Marennes, puis de nouveau après un incendie survenu en 1943. C'est à cette époque que des baies rectangulaires ont été adjointes à l'ensemble, lui conférant un aspect quasi-militaire.

En 1951, des fouilles ont lieu dans le sanctuaire, permettent la mise au jour des substructions de l'ancienne église préromane, en particulier un chevet pentagonal, mais ces vestiges ne sont plus apparents aujourd'hui. Des sarcophages mérovingiens, restes du cimetière qui entourait l'ancienne église, sont en revanche toujours visibles devant le chevet de l'édifice.

Le chœur et le transept ont été classés monuments historiques en 1913 et 1948. La nef est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1952.

L'église Saint-Pierre.

L'église Saint-Pierre. Le clocher de l'église Saint-Pierre.

Le clocher de l'église Saint-Pierre. Le chevet de l'église Saint-Pierre.

Le chevet de l'église Saint-Pierre. La nef de l'église Saint-Pierre.

La nef de l'église Saint-Pierre. La nef de l'église.

La nef de l'église.

Halles

L'édification des halles de Mornac semble être intervenue au Moyen Âge, bien que le plus ancien document connu les mentionnant ne date que de 1664. Elles se dressent sur une place qui se situait en dehors des anciens remparts, à proximité de la principale porte de la ville et de l'ancien prieuré Saint-Nicolas, aujourd'hui détruit. Les halles de Mornac étaient autrefois un lieu de foire réputé, où les habitants de la paroisse pouvaient vendre le produit de leurs champs, en échange d'un droit payé au seigneur[64]. Au XVIIIe siècle, les archives de la baronnie de Mornac indiquent que le bâtiment servait occasionnellement de théâtre improvisé par des comédiens itinérants[65]. Cet édifice, de structure octogonale assez atypique, se compose d'un triple vaisseau : une partie centrale formée de sept travées, flanquée de deux bas-côtés ne formant chacun que quatre travées. Des piliers en moellons supportent une charpente remise en état il y a quelques années.

Château

Le château date de 1022[48]. Cet édifice, considérablement remanié au cours des siècles, est l'héritier d'un château fort dont les origines remontent au moins au XIIe siècle, lequel est mentionné dans une charte dès 1122[66]. Cette place forte dominant l'estuaire de la Seudre, importante voie de commerce et d'échange, est le théâtre de plusieurs sièges : l'un en 1433, le second en 1622, sous la direction du seigneur de Soubise, qui détruit une partie des fortifications, avant de faire sauter son donjon[67]. Le monument actuel ne conserve de cette époque qu'une simple tour du XIIe siècle, noyée dans des reconstructions datant essentiellement du XVIIIe siècle, époque qui voit la transformation du château en demeure d'agrément. Celui-ci se dresse sur un léger promontoire, aménagé en terrasse. D'importantes parties du château furent démolies en 1835, rendant difficile d'imaginer l'ampleur de l'édifice originel.

Après la Première Guerre mondiale, il appartenait au général du Coussot Tacelle.

De 2004 à 2006, cette bâtisse servait de chambres d'hôtes. C'est actuellement une demeure privée appartenant à Monsieur Jérôme de Montalembert[68].

Moulin du port

C'est un moulin à marée situé sur la rive droite du chenal de Mornac qui a été reconstruit et transformé en minoterie en 1889 (date portée). A la marée montante, le flot soulève une trappe fixée sur le mur amont, et le flot descendant la rabat contre le mur par gravité et bloque ainsi l’eau dans le bassin de retenue. Une vanne à glissière, appelée "varagne", permettait d’alimenter la roue pendant le reflux. Actuellement, la vanne fonctionne automatiquement en fonction de la marée pour dévaser le port.

A la fin des années 1930, la minoterie est transformée en atelier de menuiserie, puis en entrepôt commercial. Actuellement, le bâtiment est partiellement reconverti en restaurant.

Le moulin est inscrit dans la base Mérimée depuis le récolement de 1997[69].

.jpg.webp) Le moulin du port (vue aval).

Le moulin du port (vue aval). Le moulin du port et son bassin de retenue (coté amont)

Le moulin du port et son bassin de retenue (coté amont)

Temple protestant

En 1422, les Anglais s'emparent de Mornac par surprise. La région souffre des guerres de religion. L'église devient temple. Le château est détruit par les Huguenots. Le temple est détruit puis reconstruit en 1622, en 1682 puis en 1727. Le temple actuel redevenu église date de 1837.

Équipements culturels

La commune compte sur la présence d'une médiathèque, implantée sur le port.

Événements touristiques

Mornac-sur-Seudre est l'une des quatre communes (avec Breuillet, Saint-Sulpice-de-Royan et Vaux-sur-Mer) où se déroule chaque année au mois d'avril le festival des « Fêtes romanes ». Nées en 1990, les « Fêtes romanes » sont un festival médiéval au cours duquel sont proposées animations de rue, marchés médiévaux, concerts, saynètes médiévales, banquets, tournois de chevalerie et expositions[70].

Langue saintongeaise

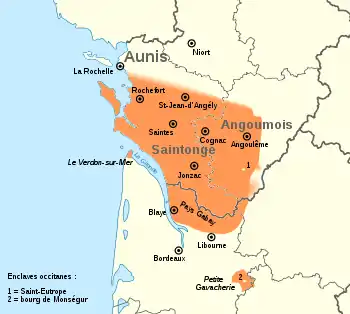

La commune est située dans l'aire linguistique du saintongeais, un dialecte faisant partie de la famille des langues d’oïl, branche des langues romanes, qui comprend également le français, l’angevin le picard et le poitevin avec lequel il est souvent regroupé dans un domaine plus vaste, le poitevin-saintongeais.

Le saintongeais (saintonjhais) est la langue vernaculaire parlée en Saintonge ainsi que dans une partie de l'Aunis, de l'Angoumois, mais aussi dans quelques enclaves de Guyenne (Pays Gabay ou Grande Gavacherie, Petite Gavacherie autour de Monségur dans l'Entre-deux-Mers et enclave du Verdon, en Médoc). On l’appelle parfois aussi le charentais ou encore le patois charentais. Les locuteurs sont dits patoisants.

Le saintongeais a fortement influencé l’acadien et en conséquence, par ricochet, le cadien ; quant au québécois, il a été influencé par les parlers tels que le normand, le francien et le saintongeais.

La langue saintongeaise présente de nombreux traits communs avec des langues telles que le cadien ou l'acadien, ce qui s'explique par les origines saintongeaises d'une partie des émigrants vers la Nouvelle-France au XVIIe siècle.

Gastronomie

La gastronomie saintongeaise est principalement axée sur trois types de produits : les produits de la terre, les produits de la mer et les produits de la vigne.

Les préparations à base de viande de porc occupent une place prépondérante dans la cuisine régionale : ainsi des gratons ou des grillons, sortes de rillettes à base de viandes rissolées et confites dans leur graisse, du gigourit, un civet mêlant sang, gorge, foie et oignons, ou de la sauce de pire, à base de fressure, d'oignons et de vin blanc de pays[71].

La cuisine saintongeaise intègre tout naturellement de nombreuses recettes à base de « cagouilles », le nom local de l'escargot petit-gris. Animal tutélaire de la Saintonge, il est notamment cuisiné « à la charentaise », c'est-à-dire cuit dans un court-bouillon agrémenté de vin blanc, d'ail et de mie de pain.

Parmi les autres spécialités locales, il convient de noter également les pibales (alevins d'anguille pêchés dans la Gironde, spécialité de Mortagne et de Blaye), les sardines de Royan, les « thyeusses de gueurnouilles » (cuisses de grenouilles), la sanglette, une galette préparée à base de sang de poulet et d'oignons cuits, le farci saintongeais (variante du farci poitevin), le lapin au pineau, le foie gras ou encore les confits. La grande spécialité de la presqu'île d'Arvert est cependant l'huître de Marennes-Oléron, de renommée internationale.

Les desserts traditionnels sont issus de la cuisine paysanne : millas (gâteau à la farine de maïs, qu'on retrouve dans une grande partie du sud-ouest de la France), galette charentaise, au beurre Charentes-Poitou, ou encore merveilles (beignets).

Les vignes de la région servent à la confection d'eaux-de-vie réputées, telles que le pineau des Charentes et plus encore, le cognac. La commune de Mornac est ainsi intégralement située dans la zone de production des « bois communs ».

Personnalités liées à la commune

- Famille Boscal de Réals, seigneurs de Mornac entre 1704 et la Révolution.

- Gaston Mouchet, pédagogue et auteur français, est né à Mornac-sur-Seudre le et mort le à Saint-Palais-sur-Mer.

- Christian et Gaëlle Gerin sont propriétaires du château, qui est une demeure privée.

- Flavie Côme, Miss Charente-Maritime 2022 & 2ème dauphine de Miss Poitou-Charentes 2022

Galerie

- Vues de Mornac

Port sur la Seudre.

Port sur la Seudre. Phare médiéval (reconstitué).

Phare médiéval (reconstitué). Le port, vu de la rue de la Seudre.

Le port, vu de la rue de la Seudre. Rue du Lavoir.

Rue du Lavoir. Jardin.

Jardin. Ancien moulin à eau, sur le port, transformé en restaurant.

Ancien moulin à eau, sur le port, transformé en restaurant. Ancienne maison du garde-barrières.

Ancienne maison du garde-barrières.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Mornac-sur-Seudre sur le site de l'Institut géographique national

- Mornac-sur-Seudre, la perle des marais salants, sur le site l'Internaute-Week-end (10 photos).

- Mornac sur Seudre, Office de Tourisme

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Treize villages unis pour le meilleur et pour le pire, article de Thomas Brosset paru dans Sud Ouest, 10 février 2011

- « Orthodromie entre Mornac et Breuillet », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Mornac et Chaillevette », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Mornac et Saint-Sulpice-de-Royan », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Mornac et L'Eguille », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Mornac et Étaules », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Mornac et Le Gua », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Mornac et Saujon », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Mornac et Royan », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Mornac et La Tremblade », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Mornac et Marennes », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Mornac et Rochefort », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Mornac et Saintes », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Mornac et La Rochelle », sur Lion 1906 (consulté le ).

- « Orthodromie entre Mornac et Bordeaux », sur Lion 1906 (consulté le ).

- La Charente-Maritime : schéma routier départemental, 2010-2030

- Les chemins de fer de la Seudre

- Gare de Mornac-Breuillet

- Préfecture de Charente-Maritime : Météo France

- Relevés Météo-France de 1946 à 2000, sur le site Bernezac.com

- La tempête du 28 février 2010

- « Climatologie mensuelle à La Rochelle », sur infoclimat.fr (consulté le )

- Données de la station de La Rochelle, sources l'Internaute, INSEE et Lameteo.org

- Données de la station de La Rochelle, sources l'Internaute, INSEE et Lameteo.org

- « Mon environnement en Poitou-Charentes : Mornac-sur-Seudre », sur SIGORE (système d'information géographique de l'observatoire régional de l'environnement Poitou-Charentes) (consulté le )

- Fiche système d'assainissement, ST PALAIS SUR MER / LES MATHES

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Mornac-sur-Seudre », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Un approfondissement des connaissances sur ces priorités : la cartographie des risques sur les TRI », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « cartographie des risques d'inondations du TRI du littoral charentais-maritime », sur webissimo.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Mornac-sur-Seudre », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Présentation de la zone d'emploi de Saintonge maritime, site de l'ARTLV

- « Treize nouvelles zones d’emploi en Poitou-Charentes », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Paris, Librairie Guénégaud, (1re éd. 1963), 738 p. (ISBN 2-85023-076-6), p. 481.

- « Musée du patrimoine du Pays Royannais - Accueil - Communes - Mornac-sur-Seudre », sur www.pays-royannais-patrimoine.com (consulté le )

- G. Binot, Histoire de Royan et de la presqu’île d’Arvert, p 25 - Paris, 1984

- in archives historiques de Saintonge et d'Aunis, page 27, année 1891

- « Résultats municipales 2020 à Mornac-sur-Seudre », sur lemonde.fr (consulté le ).

- « Juridictions de Mornac », sur le site du ministère de la Justice (consulté le ).

- « Impôts locaux à Mornac-sur-Seudre », taxes.com.

- Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (Légifrance)

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Mornac-sur-Seudre (17247) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Charente-Maritime (17) », (consulté le ).

- « Les émetteurs pour la TNT-HD se dévoilent », sur Degroupnews (consulté le )

- « Église Protestante Unie »

- Cultes en presqu'île d'Arvert

- Comme l'indique une plaque apposée sur un pilier du bâtiment

- D'après l'office du tourisme

- Société des archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, 1880

- in Mornac et les mornaçons des origines à nos jours, par Émile Jeanneau, 1985

- Paul Ghézi, « Un Château métamorphosé », SudOuest.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « Moulin à blé à marée ; minoterie ; puis menuiserie et entrepôt commercial », notice no IA17000312, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Festival des fêtes romanes

- Charente-Maritime, encyclopédie Bonneton, p. 106-107