Soubise (Charente-Maritime)

Soubise est une commune de l'Ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine).

| Soubise | |||||

L'hôtel des Rohan, actuel hôtel de ville. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente-Maritime | ||||

| Arrondissement | Rochefort | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Rochefort Océan | ||||

| Maire Mandat |

Lionel Pacaud 2020-2026 |

||||

| Code postal | 17780 | ||||

| Code commune | 17429 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Soubisiens | ||||

| Population municipale |

3 347 hab. (2020 |

||||

| Densité | 306 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 55′ 34″ nord, 1° 00′ 28″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 0 m Max. 22 m |

||||

| Superficie | 10,93 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Rochefort (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Tonnay-Charente | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Charente-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.soubise.fr | ||||

Ses habitants sont appelés les Soubisiens et les Soubisiennes[1].

Géographie

La commune de Soubise est située dans l'Ouest de la France[Note 1], au centre de la côte atlantique dont elle est distante de moins d'une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau, faisant partie du « Midi atlantique »[2].

Commune fluviale et estuarienne, elle est longée uniquement sur sa rive gauche par la Charente.

Elle appartient à la couronne périurbaine de l'aire urbaine de Rochefort et s'étend entièrement sur la rive sud de l'estuaire de la Charente en aval de Rochefort.

Communes limitrophes

Urbanisme

Typologie

Soubise est une commune rurale[Note 2] - [4]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[5] - [6]. Elle appartient à l'unité urbaine de Soubise, une unité urbaine monocommunale[7] de 2 998 habitants en 2017, constituant une ville isolée[8] - [9].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Rochefort, dont elle est une commune de la couronne[Note 3]. Cette aire, qui regroupe 33 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[10] - [11].

La commune, bordée par l'estuaire de la Charente, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[12]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[13] - [14].

Occupation des sols

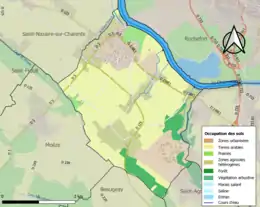

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (69,3 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (73,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (49,9 %), zones agricoles hétérogènes (16,3 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (9,8 %), zones urbanisées (9 %), forêts (7,5 %), prairies (3,1 %), mines, décharges et chantiers (2,3 %), eaux continentales[Note 4] (2,1 %)[15].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Soubise est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[16]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[17].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) du littoral charentais-maritime, regroupant 40 communes concernées par un risque de submersion marine de la zone côtière, un des 21 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Adour-Garonne et confirmé en 2018 lors du second cycle de la Directive inondation, mais annulé en 2020[18]. Les submersions marines les plus marquantes des XXe et XXIe siècles antérieures à 2019 sont celles liées à la tempête du , à la tempête du , aux tempêtes Lothar et Martin des 26 et et à la tempête Xynthia des 27 et . D’une violence exceptionnelle, la tempête Xynthia a fortement endommagé le littoral de la Charente Maritime : douze personnes ont perdu la vie (essentiellement par noyade), des centaines de familles ont dû être relogées, et, sur un linéaire de l’ordre de 400 km de côte et de 225 km de défenses contre la mer, environ la moitié de ces ouvrages a subi des dommages plus ou moins importants. C’est environ 5 000 à 6 000 bâtiments qui ont été submergés et 40 000 ha de terres agricoles[19]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1999 et 2010[20] - [16].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[21].

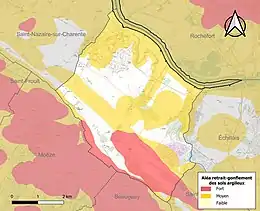

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 64,3 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 886 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 559 sont en en aléa moyen ou fort, soit 63 %, à comparer aux 57 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[22] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[23].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1991, 2003 et 2005 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[16].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[24].

Toponymie

Soubise a pour origine le nom d'un domaine gallo-romain, Sopitiniacum, le domaine de *Sopitinus, sobriquet qui pourrait avoir été formé sur le latin sopitus[25].

Histoire

À une altitude de 13 mètres[26], sur un éperon dominant la Charente qui se prête naturellement à la défense. Il y avait un château avec un bourg clos par un mur d'enceinte[27] comme sur l'autre rive à Rochefort. Le château est attesté à partir de 1092 avec un premier siège, et sa destruction par un premier incendie.

C'est l'un des premiers bancs rocheux rencontré en venant de la mer, sur la rive gauche (sud) de la Charente. Sur un sceau daté de 1383 se trouve cette inscription en latin : « subissia prima urbs insularum est sub borea » que l'on peut traduire par : « Soubise est la première ville sous le vent des îles ». C'est pourquoi en 1665, Jean-Baptiste Colbert proposa au duc de Rohan de vendre sa seigneurie ou de l'échanger avec le roi pour y construire un port de guerre permettant d'armer et de réparer des navires à l'abri des attaques anglaises, mais celui-ci refusa et le projet fut finalement réalisé à Rochefort qui est plus éloigné de l'estuaire avec un moindre tirant d'eau.

Pendant la Guerre de Cent Ans, en septembre 1346, le Comte de Derby s’empare de la place[28].

En 1372, une escadre française d'une douzaine de barges commandée par le prétendant Owen de Galles, avec les 40 navires et 8 galères de la flotte franco-castillane d'Henri de Transtamare, commandée par Guispucoa Ruiz Diaz de Rojas, bloquèrent les ports anglo-gascons du Poitou et du Saintonge. Une colonne franco-normande d'environ 300 hommes d'armes, commandés par Renaud VI de Pons[29] et Thibaut de Pont[30], débarqua et mit le siège devant le château de Soubise. Les Anglo-gascons envoyèrent immédiatement les renforts de 200 hommes d'armes commandés par leur meilleur capitaine, Jean de Grailly, captal de Buch, et prélevés sur les garnisons anglaises de Niort, de Lusignan, d'Angoulême et de Saintes. Le au soir, ils attaquèrent les assiégeants français par surprise, les capturèrent et s'installèrent à leur place, sans avoir remarqué la présence des 13 barges françaises ancrées devant Soubise. En pleine nuit, 400 hommes d'armes français et gallois sortirent sans bruit des barges, se formèrent en deux colonnes, se munirent de torches, et attaquèrent le camp anglo-gascon par surprise, en plaçant à la sortie du bourg les deux frères de Montmort avec leurs guerriers normands pour barrer leur fuite. 200 Anglo-gascons furent tués ou prisonniers, le Captal de Buch capturé, tandis que la garnison bloquée dans le fort se rendit le lendemain[31].

Ce fief relevant de la châtellenie de Châtelaillon appartenait à une branche cadette de la famille de Parthenay jusqu'à Jean V de Parthenay seigneur de Soubise[32] et de Mouchamps où il possédait le château du Parc-Soubise, lequel n'eut qu'une fille Catherine de Parthenay qui l'apporta, par son mariage en 1575 avec René II vicomte de Rohan, à une branche de la famille de Rohan-Chabot. La seigneurie passa ensuite par alliance à une branche de la maison de Rohan et fut érigée par lettres patentes (non enregistrées)[33] de Louis XIV datées de mars 1667 en principauté de Soubise en faveur de François de Rohan (1630-1712)[34] - [35] - [36]. Cette branche de la famille de Rohan qui porta le titre de prince de Soubise s'éteignit en 1787.

Catherine de Parthenay participa au siège de La Rochelle, côté Huguenot et fit construire au début du XVIIe siècle l'hôtel qui se trouve en face de l’église appelé l’hôtel des Rohan.

Les protestants des hommes de Paul de Coligny, comte de Laval, s'emparèrent en 1587 du château alors commandé par Cipière, après une faible résistance car les fortifications n'étaient plus prévues pour résister à une attaque d'artillerie moderne. Par la suite, la place fut prise et reprise plusieurs fois, et « le château fut rasé à l'époque des dernières guerres religieuses, aussi bien que les murs de la ville qui étaient flanqués de tours à l'antique et creusés d'un bon fossé creusé dans le roc[37] ».

La chapelle seigneuriale est devenue une église collégiale avec un prieur et trois chanoines qui étaient présentés par le seigneur du lieu.

Cette terre jouissait de certains privilèges fiscaux, ce qui en faisait un point de passage privilégié et bien situé pour la contrebande de tabac et d’étoffes d’importation[38].

Le temple protestant a été abattu en 1683 à la suite de la Révocation de l'Édit de Nantes.

Les Rohan ayant émigré, le château et sa chapelle ont été vendus en 1792 comme biens nationaux et racheté par un bourgeois qui a fait construire une belle maison sur la plateforme qui domine la Charente. Celle-ci a été détruite par un second incendie en 1844.

Le bac de Soubise

La ville est restée longtemps un point de passage important pour franchir la Charente entre et l'océan, un des seuls points de franchissement de la Charente avec le bac de Saint-Savinien entre Taillebourg et l'océan, jusqu'à la construction en 1842 du Pont suspendu de Tonnay-Charente. Le bac se trouvait au niveau du port de plaisance actuel.

La première mention de ce bac dans les archives date de 1477 mais il existait bien avant[39]. Alors que le pont à travée levante de Rochefort est mis en service, la traversée de la Charente sur le bac s'arrête le .

Les deux cales empierrées de part et d'autre du fleuve, où aboutissait une route venant de Rochefort sur la rive droite, sont toujours visibles actuellement au niveau du village et servent à la mise à l'eau des embarcations. Un bac ou bateau-passeur, le Rohan, est remis en service depuis pour la période estivale[40]. Il a une capacité de transport de 12 personnes comprenant le pilote et 11 passagers à pied ou éventuellement à vélo.

Administration

Liste des maires

Région

À la suite de la réforme administrative de 2014 ramenant le nombre de régions de France métropolitaine de 22 à 13, la commune appartient depuis le à la région Nouvelle-Aquitaine, dont la capitale est Bordeaux. De 1972 au , elle a appartenu à la région Poitou-Charentes, dont le chef-lieu était Poitiers.

Démographie

Évolution démographique

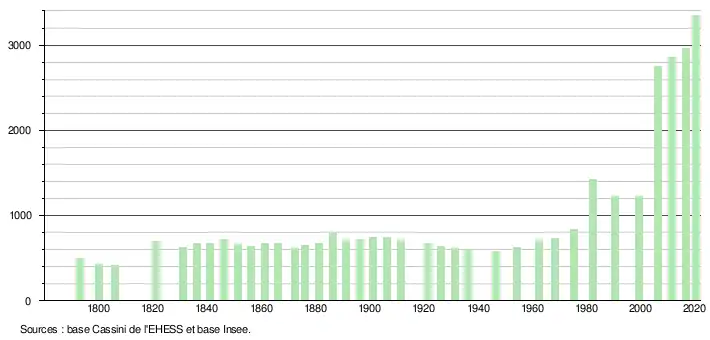

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[44]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[45].

En 2020, la commune comptait 3 347 habitants[Note 5], en augmentation de 12,54 % par rapport à 2014 (Charente-Maritime : +2,92 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

- Carrières de pierre.

- Chantier naval pour la plaisance.

- Tourisme.

Lieux et monuments

- L'hôtel des Rohan aussi nommé Hospice de Soubise (XVIIe siècle), actuel hôtel de ville.

- L'église Saint-Pierre. C'est une église à l'origine de style roman comme en témoignent les quatre colonnes, à la croisée du transept, quelques arcs légèrement brisés et deux beaux chapiteaux qui se cachent dans le transept de gauche. Très détériorée pendant les Guerres de Religion, elle fut rebâtie de 1700 à 1712 par François de Rohan-Soubise, riche prince de Soubise. De cette époque, on peut voir autour de la nef un bandeau noir orné des armes des Rohan, appelé un litre funéraire et quatre vitraux. les cinq autres vitraux sont modernes.

- Les fontaines ; en particulier la fontaine de la Rouillasse dont l'usage de ses eaux ferrugineuses que Bégon l'intendant de Rochefort recommandait à ses contemporains, semble très ancien. L'édifice, reconstruit au XIXe siècle dans un terrain en pente en bordure du marais de Moëze avec des pierres gravées de graffiti de bateaux, porte sur l'un de ses murs un poème à la gloire des vertus de la source. La fontaine de la Rouillasse est inscrite monument historique depuis 1996[48]. D'autres fontaines et sources peuvent être trouvées en divers points de la commune.

- Les Dolmens de la Sauzaie, situés dans l'emprise de la Base aérienne 721 Rochefort, sont classés monuments historiques depuis 1938.

- Le port est le premier port à sec de Charente-Maritime.

La nef de l'église Saint-Pierre.

La nef de l'église Saint-Pierre. La fontaine de la Rouillasse.

La fontaine de la Rouillasse. Une fontaine, place Clemenceau.

Une fontaine, place Clemenceau. Le port à sec.

Le port à sec.

Personnalités liées à la commune

- Benjamin de Rohan (1583-1642) dit Soubise, participa au siège de La Rochelle ;

- Charles de Rohan-Soubise (1715-1787), dit le maréchal de Soubise ;

- Eugénie Cotton (1881-1967), scientifique, y est née ;

- Marcel Debarge (1929-2015), homme politique, y est mort.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Soubise sur le portail du Pays rochefortais

- Port à sec de Soubise

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Certains y voient une appartenance géographique au Midi de la France — en référence au « Midi atlantique » cher au géographe Louis Papy - elle est partie intégrante du Grand Sud-Ouest français, et est parfois également incluse dans un Grand Ouest.

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Les gentilés de Charente-Maritime

- Louis Papy, Le Midi atlantique, atlas et géographie de la France moderne, Flammarion, Paris, 1984, p. 21.

- Carte IGN sous Géoportail

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Soubise », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Soubise », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Un approfondissement des connaissances sur ces priorités : la cartographie des risques sur les TRI », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « cartographie des risques d'inondations du TRI du littoral charentais-maritime », sur webissimo.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Soubise », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Albert Dauzat, La Toponymie française, "Noms de domaines gallo-romains", Paris, Payot, page 314.

- Plan topographique de l'embouchure de la Charente

- Tracé de l'ancien mur de Soubise

- Robert Favreau, in Jean Combes (dir.), Histoire du Poitou et des Pays charentais : Deux-Sèvres, Vienne, Charente, Charente-Maritime, Clermont-Ferrand, éditions Gérard Tisserand, , 334 p. (ISBN 2-84494-084-6, lire en ligne), p. 197.

- Fils de Renaud V, marié en 1365 avec Marguerite de Périgord, sire de Pons, de Marennes, de l'Île d'Oléron, vicomte de Turenne et de Carlat

- Vaillant capitaine qui servit sous Duguesclin dans la guerre contre Charles le Mauvais.

- Jean-Claude Castex, Répertoire des combats franco-anglais de la Guerre de Cent Ans, Édition du Phare-Ouest, 2012

- Ph. Le Bas, France dictionnaire encyclopédique, t. 11, F. Didot freres, (lire en ligne), p. 433.

- Bulletin de la Société héraldique etʹgenéalogique de France, (lire en ligne), p. 275.

- Annuaire de la noblesse de France 1896, (lire en ligne), p. 186.

- Jean Joseph Expilly, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, (lire en ligne), p. 859.

- Bulletin de la Société héraldique et généalogique de France, (lire en ligne), p. 275.

- Gautier, Statistique du département de la Charente-Inférieure

- Jean Nicolas, La Rébellion française : mouvements populaires et conscience sociale, 1661-1789, Paris : Gallimard, 2008. Collection Folio, (ISBN 978-2-07-035971-4), p. 147.

- Archive municipales de la ville de Rochefort

- Journal Sud-Ouest http://www.sudouest.fr/2013/06/25/soubise-rochefort-un-bac-pour-traverser-les-deux-rives-1096442-1504.php

- Gaso.fr

- « Charente-Maritime : Robert Chatelier, maire de Soubise, est mort », Sud Ouest, (lire en ligne).

- « Jean-Yves Chartois élu maire », Sud Ouest, (lire en ligne).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Fontaine de la Rouillasse », notice no PA17000007, base Mérimée, ministère français de la Culture.