ADSL

L’ADSL (de l'anglais Asymmetric Digital Subscriber Line) est une technique de communication numérique (couche physique) de la famille xDSL. Elle permet d'utiliser une ligne téléphonique, une ligne spécialisée, ou encore une ligne RNIS (en anglais ISDN pour integrated services digital network), pour transmettre et recevoir des données numériques de manière indépendante du service téléphonique conventionnel (analogique). À ce titre, cette méthode de communication diffère de celle utilisée lors de l'exploitation de modems dits « analogiques », dont les signaux sont échangés dans le cadre d'une communication téléphonique (similaire au fax, c'est-à-dire sur des fréquences vocales). La technologie ADSL est massivement mise en œuvre par les fournisseurs d'accès à Internet pour le support des accès dits « haut-débit ».

Description

Le sigle ADSL vient de l'anglais asymmetric digital subscriber line, qui se traduit fonctionnellement par « [liaison] numérique [à débit] asymétrique [sur] ligne d'abonné »[1]. La terminologie française officielle recommande l'expression « liaison numérique asymétrique »[2], mais le sigle « ADSL » reste le plus largement utilisé dans le langage courant.

Comme son nom l'indique, la technologie ADSL fournit un débit asymétrique. Le flux de données est plus important dans un sens de transmission que dans l'autre. Contrairement à la technologie SDSL pour laquelle le débit est symétrique, donc équivalent en émission et en réception, le débit de données montant d'une communication ADSL (upload) est plus faible que le débit descendant (download), dans un rapport qui varie généralement entre 5 et 20.

Histoire

Alors qu'il étudiait les moyens de transmettre des informations à haut débit sur une ligne téléphonique, Joseph Lechleider, ingénieur aux laboratoires de recherche Bell, constata que lorsque les débits ascendant et descendant étaient identiques (SDSL), les interférences et les parasites étaient souvent trop nombreux et perturbaient la communication. Tenant compte du fait que ces nouvelles technologies seraient mises en œuvre dans un cadre où le but premier était de fournir du contenu, il imagina donc un moyen de favoriser la vitesse de téléchargement aux dépens de la vitesse d’émission et rendit ainsi la communication asymétrique. Le brevet fut déposé en 1988[3].

En France, le lancement commercial de l'ADSL a été effectué par France Telecom Interactive en 1999[4] ; l'ADSL a commencé à décliner au quatrième trimestre 2014 face à la concurrence de la fibre optique et du VDSL2 qui apportent un débit supérieur[5].

Principe de fonctionnement

La ligne téléphonique qui relie le domicile d'un abonné à l'autocommutateur public qui dessert son quartier (le « central téléphonique ») est constituée d'une paire de fils de cuivre, en général continue entre ces deux points (la boucle locale). Les signaux utilisés pour la téléphonie classique RTC (sonnerie, numérotation multifréquences, voix) occupent une bande de fréquences qui généralement s'étend de 25 à 3 400 Hz environ. Le principe de l'ADSL consiste à exploiter une autre bande de fréquence, située au-dessus de celle utilisée pour la téléphonie, pour échanger des données numériques en parallèle avec une éventuelle conversation téléphonique[6]. Grâce à cette séparation dans le domaine fréquentiel, les signaux ADSL qui transportent les données et les signaux téléphoniques qui transportent la voix circulent donc simultanément sur la même ligne d'abonné sans interférer les uns avec les autres.

L'ADSL fait partie d'une famille de technologies semblables, regroupées sous le terme générique DSL (ou xDSL). Les différents membres de cette famille se différencient par leur nature symétrique ou asymétrique, les débits offerts, les longueurs de ligne compatibles avec une qualité de service déterminée, etc. Parmi ces technologies, on peut citer le SDSL et les VDSL et VDSL2 ; toutefois, la méthode SDSL de transmission exploite la totalité de la bande passante de la ligne téléphonique, et ne permet donc plus le partage de celle-ci entre un service de téléphonie analogique et la transmission SDSL.

Mise en œuvre

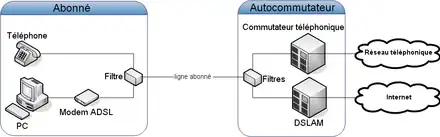

L'ADSL nécessite l'installation d'équipements de communication spécifiques à cette technologie aux deux extrémités de la ligne téléphonique (souvent dénommée « paire de cuivre » dans le jargon des télécommunications ou encore boucle locale). Dans les locaux de l'autocommutateur public, l'équipement qui traite les signaux ADSL d'un groupe d'abonnés s'appelle un DSLAM (pour Digital Subscriber Line Access Multiplexer). Chez l'abonné, l'équipement qui effectue la même fonction est soit un modem ADSL, soit un routeur ADSL (qui n'est autre qu'un routeur classique muni d'un modem ADSL interne).

L'ADSL utilise un spectre de fréquences étendu sur un support physique qui n'était pas conçu pour cela à l'origine (la paire de cuivre). Cette technologie peut donc se révéler inexploitable sur des lignes d'abonnés qui présentent une trop forte atténuation pour les signaux de l'ADSL. C'est le cas lorsque la section de la paire cuivrée est trop faible ou lorsque la longueur de la ligne est trop importante. Le terme d'éligibilité technique est utilisé pour qualifier la compatibilité d'une ligne téléphonique donnée avec l'ADSL. Cette éligibilité peut être vérifiée sur les sites Web des fournisseurs d'accès.

Le signal ADSL transite sur la paire cuivrée téléphonique au même titre que le signal téléphonique, et la cohabitation de ces deux types de signaux requiert l'installation de filtres destinés à séparer les fréquences respectives des deux flux. Au niveau de l'autocommutateur public, ces filtres sont installés sous la forme d'armoires de filtrage qui regroupent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de cartes électroniques de filtrage. Chez l'abonné, la séparation des deux flux est réalisée au moyen d'un filtre ADSL placé entre la prise téléphonique et la fiche de connexion du téléphone.

Dans le cas où la ligne n'est utilisée que pour l'ADSL (cas des lignes en ADSL nu ou en dégroupage total) un filtre n'a aucune utilité.

Le signal à destination de l'ordinateur, arrive au modem qui extrait les données numériques du signal ADSL. Ces données sont ensuite transmises à l'ordinateur, par l'intermédiaire d'un câble Ethernet, d'un câble USB ou encore grâce à une liaison Wi-Fi.

Les données numériques véhiculées par l'ADSL peuvent servir de support à une communication téléphonique (VoIP), ou à la diffusion de programmes de télévision numérique (le plus souvent en MPEG-2, mais aussi en MPEG-4). On voit donc apparaître des familles de modems ADSL évolués qui permettent de traiter ces flux de manière native. En France, c'est le cas de nombreuses « box » proposées par les fournisseurs d'accès à Internet : Freebox, Livebox, Neuf Box, Alice Box ou DartyBox. Ces modems spécialisés sont munis de connecteurs qui permettent d'y raccorder directement un poste téléphonique (connecteur RJ-11) ou un téléviseur (connecteur péritel ou HDMI). Pour des raisons de commodité de mise en œuvre et de limitation de la consommation électrique, ces matériels se présentent souvent sous la forme de deux boîtiers distincts. Dans ce cas, le premier boîtier assure généralement la communication ADSL proprement dite, ainsi que le support des fonctions de téléphonie et de transmission de données informatiques. Le second boîtier supporte les services multimédias comme la réception des chaînes de radio et de télévision numérique, l'enregistrement et la restitution des flux audio et vidéo sur disque dur embarqué ou externe, la restitution de programmes en différé, etc. La communication entre les deux boîtiers peut emprunter un câble Ethernet, une liaison Wi-Fi, ou encore un système de courants porteurs en ligne.

Détails de fonctionnement

N.B. : Le terme de sous-porteuse utilisé dans les chapitres ci-dessous est un abus de langage. Il s'agit en réalité de porteuses parce qu'elles ne modulent pas une porteuse principale.

Domaine fréquentiel

N.B. : les chapitres ci-dessous concernent les modes ADSL, ADSL2 et Re-ADSL. Le mode ADSL2+ fait l'objet d'un paragraphe distinct en fin de chapitre.

L'ADSL fait appel à la notion de sous-porteuses : la bande de fréquences comprise entre 0 Hz et environ 1,1 MHz est divisée en 255 intervalles de 4,312 5 kHz[7]. À chaque intervalle est associée une sous-porteuse, qui donne un signal modulé. La n-ième sous-porteuse est donc matérialisée sous la forme d'un signal dont la fréquence de base vaut [n × 4,312 5 kHz]. Un modem ADSL peut donc être considéré comme la mise en parallèle d'un grand nombre de modems analogiques, chacun transmettant sur une fréquence différente : 4,312 5 kHz pour le premier, 8,625 0 kHz pour le second, 12,937 5 kHz pour le troisième, et ainsi de suite.

La sous-porteuse d'indice 0 n'est pas utilisée, car elle correspond à un signal de fréquence nulle[8]. Les sous-porteuses d'indice 1 à 255 sont théoriquement utilisables pour transmettre des données. Toutefois, les sous-porteuses d'indice 1 à 6 ne sont en général pas exploitées en raison de la présence possible de signaux téléphoniques dans une gamme de fréquences proche des fréquences utilisées par ces sous-porteuses[9]. Dans la pratique, lorsque l'ADSL est mis en œuvre sur une ligne téléphonique classique (analogique), les sous-porteuses d'indice 7 à 255 sont donc disponibles pour la communication ADSL proprement dite.

L'ADSL2 et le Re-ADSL (Reach Extended ADSL) sont des évolutions de la technologie ADSL d'origine. Grâce à une technique de modulation/démodulation améliorée, ces nouveaux modes permettent d'obtenir une meilleure immunité de la communication aux perturbations et un fonctionnement acceptable sur des lignes qui auraient été trop longues pour supporter une transmission ADSL classique.

Répartition des sous-porteuses entre sens montant et sens descendant

L'ADSL est considéré par les instances de normalisation comme une technologie destinée essentiellement au grand public mais aussi aux PME et aux TPE. Vis-à-vis des ressources disponibles sur Internet, cette catégorie de clients est en général davantage amenée à télécharger des informations (consultation d'un site Web, par exemple) qu'à envoyer des informations vers un site distant. Il a donc été décidé de favoriser le sens de la communication qui va du réseau vers l'abonné (descendant en français, downstream en anglais), au détriment du sens qui va de l'abonné vers le réseau (montant en français, upstream en anglais). C'est pour cela que l'ADSL est qualifié d’asymétrique : le nombre de sous-porteuses affectées au sens descendant est plus élevé que le nombre de sous-porteuses affectées au sens montant.

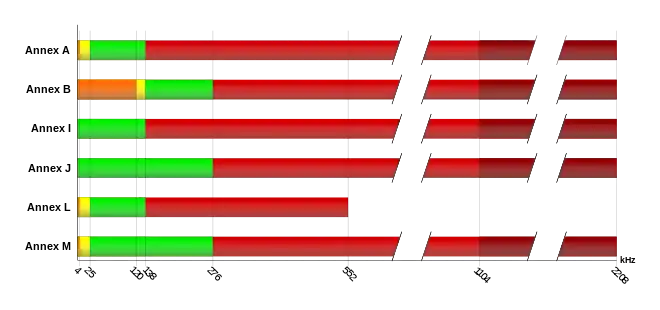

- Analogique/RNIS

- Bande de garde

- Canaux montants

- Canaux descendants ADSL/ADSL2

- Canaux descendants additionnels ADSL2+

Quand l'ADSL est mis en œuvre sur une ligne téléphonique classique (analogique : RTC), les sous-porteuses 7 à 31 sont affectées au trafic émis par l'abonné vers le réseau. Les sous-porteuses 33 à 255, quant à elles, sont affectées au trafic reçu du réseau par l'abonné. En ADSL1, la sous-porteuse d'indice 64 sert de signal de référence (« porteuse pilote ») pour les deux sens de communication et n'est pas modulée[10]. Dans les modes ADSL2 et supérieurs, le choix de la sous-porteuse utilisée comme pilote fait partie de la négociation préalable à la synchronisation.

Les modems ADSL les plus récents comportent des systèmes de traitement numérique basés sur une technique d'annulation d'écho qui permet, si nécessaire, d'utiliser aussi les sous-porteuses d'indice inférieur à 32 pour transporter des données de la voie descendante. Dans la pratique, ce mode de fonctionnement n'apporte qu'un gain de débit limité, au prix d'une plus grande sensibilité aux perturbations, et il ne semble donc pas promis à une large mise en œuvre.

Il existe deux variantes de l'ADSL que l'on utilise selon que la ligne d'abonné est une ligne téléphonique analogique (dans ce cas, on utilise l'ADSL annexe A[11]) ou une ligne exploitée en RNIS (dans ce dernier cas, on utilise l'annexe B[12]). Les paragraphes ci-dessus décrivent la répartition des sous-porteuses de l'ADSL annexe A. Comme la plage des fréquences utilisées par le RNIS est plus étendue que pour la téléphonie classique (RTC), et atteint la centaine de kilohertz (kHz), l'annexe B prévoit de réserver davantage de sous-porteuses inutilisées dans le bas de bande, et décale d'autant la frontière entre les sous-porteuses utilisées pour le sens montant et celles utilisées pour le sens descendant. L'annexe B est utilisée en Allemagne, par exemple, où la plupart des lignes du réseau téléphonique public étaient exploitées en RNIS.

On peut également signaler l'existence d'une autre annexe qui permet de disposer d'un plus grand nombre de sous-porteuses pour le sens montant (annexe M), au détriment du nombre de porteuses affectées au sens descendant. Cette option est relativement peu utilisée et n'est d'ailleurs pas autorisée sur le réseau public en France, car elle peut perturber par intermodulation une communication ADSL classique sur une ligne d'abonné adjacente (diaphonie, ou crosstalk en anglais).

Modulation des sous-porteuses

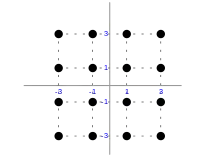

Chaque sous-porteuse est modulée en amplitude et en phase, au rythme de 4 000 symboles par seconde (on notera toutefois que ce nombre n'est pas tout à fait exact, voir plus bas le paragraphe « supertrames »)[13]. Un symbole est un état de modulation qui peut représenter un plus ou moins grand nombre de bits d'information.

La complexité de modulation de chaque sous-porteuse est choisie en fonction de la qualité de transmission observée sur la ligne pour cette sous-porteuse. En effet, les modulations complexes permettent de transporter un nombre élevé de bits, ce qui favorise le débit, mais ce type de modulation est plus difficile à décoder au niveau du récepteur et est plus sensible aux interférences et donc plus susceptible de subir des erreurs de transmission provoquées par les éventuelles perturbations de la ligne. Le niveau de modulation de chaque sous-porteuse peut donc être ajusté pour transporter entre 2 et 15 bits d'information par symbole[14]. Le nombre de bits affecté à chaque sous-porteuse est déterminé en début de connexion, après une phase de mesure de qualité de la ligne effectuée par échange de signaux de test entre les deux équipements ADSL qui établissent la communication[15].

Trames ADSL

Les informations transportées par l'ADSL dans chaque sens de communication sont organisées en trames d'une taille égale à la somme des bits véhiculés par l'ensemble des sous-porteuses affectées à ce sens de communication. En supposant par exemple que le sens descendant utilise 40 sous-porteuses et que chaque sous-porteuse transporte 8 bits par symbole, la taille de la trame correspondante est de 320 bits, soit 40 octets. Chaque sous-porteuse étant modulée à raison de 4 000 symboles par seconde, ce sont donc 4 000 trames qui sont envoyées à chaque seconde, et avec les chiffres de notre exemple, le débit brut du sens descendant s'établit à 4 000 × 320 bits, soit 1 280 kbit/s.

Chaque trame contient des informations de service, des données utilisateur, et éventuellement des octets de redondance utilisés pour détecter et si possible corriger les erreurs. Ce mécanisme de détection et de correction d'erreurs, connu sous le nom de FEC (pour Forward Error Correction) fait appel au code de Reed-Solomon. Chaque trame transporte donc des données qui ont été préalablement organisées sous la forme d'un ou plusieurs mot-code(s) (codeword en anglais) Reed-Solomon[16].

Supertrames ADSL

Pour des raisons de synchronisation, les trames ADSL sont regroupées en « trains » de 68 trames consécutives et complétées par une 69e trame de contrôle qui contient des informations de service additionnelles plutôt que des données utilisateur. Ces groupes de 69 trames sont désignés sous le nom de « supertrames »[13].

La présence d'une trame de contrôle pour chaque groupe de 68 trames « prend de la place » en ligne et devrait normalement affecter le débit des données utiles. Pour éviter ce problème, la véritable rapidité de modulation de chaque sous-porteuse est non pas de 4 000 symboles par seconde comme indiqué plus haut, mais de [4 000 × 69 / 68] symboles par seconde (environ 4 059 symboles par seconde), ce qui permet de transmettre exactement 4 000 symboles « utiles » par seconde.

Sens descendant

En supposant que la qualité de la ligne le permette, chaque sous-porteuse peut utiliser des symboles de 15 bits, et transmet 4 000 symboles par seconde. Pour le sens descendant, on dispose de 223 sous-porteuses pour transporter des données utilisateur (ce sont les sous-porteuses 32 à 255, moins la sous-porteuse pilote 64). Sans autre limitation, le débit maximum théorique du sens descendant s'établirait donc à 223 sous-porteuses × 15 bits × 4 000 symboles, soit 13 380 kbit/s.

Dans la pratique, ce débit est moindre pour deux raisons principales :

- la structure des mots-codes Reed-Solomon ne permet pas de transporter plus d'un certain nombre d'octets utilisateur dans chaque trame. Pour le sens descendant, le format utilisé pour les mots-codes accepte un maximum de 254 octets à partager entre les données utiles et d'éventuels octets de redondance. Cette taille conditionne le débit maximum théorique qui s'établit à une valeur de « 254 octets × 8 bits × 4 000 symboles/s », soit 8 128 kbit/s[17] ;

- les caractéristiques de la ligne (atténuation, perturbations externes) font qu'il n'est souvent pas possible de transmettre 15 bits par symbole, de manière fiable, pour chaque sous-porteuse[18].

À cause de ces deux facteurs, le débit net maximum du sens descendant s'établit en général à une valeur intermédiaire, de l'ordre de quelques centaines à quelques milliers de kilobits par seconde. Par ailleurs, en fonction de l'abonnement souscrit (on parle de « paliers de débit »), le débit peut être volontairement limité par les équipements du fournisseur d'accès à Internet, indépendamment des possibilités techniques.

En ce qui concerne la limitation induite par le code Reed-Solomon, une modification ultérieure de la norme prévoit un format différent pour les mots-codes (tramage « S=1/2 »), qui permet de véhiculer presque deux fois plus de données utilisateur dans chaque mot-code[17]. Lorsque ce format est mis en œuvre, le débit n'est plus limité que par le nombre de bits qui peuvent être transportés par l'ensemble des 223 sous-porteuses affectées au sens descendant. Le débit maximum théorique de l'ADSL s'établit alors à un peu plus de 13 000 kbit/s pour le sens descendant.

Ces valeurs ne s'appliquent pas à l'ADSL2+, qui utilise un nombre de sous-porteuses plus élevé.

Sens montant

Le même calcul s'applique aux 31 sous-porteuses disponibles pour transporter les données dans le sens montant, et les mêmes restrictions existent à cause de la structure des mots-codes Reed-Solomon. Le débit maximum du sens montant s'établit donc à 1 024 kbit/s (cette valeur est la même pour l'ADSL2+).

ADSL2+

L’ADSL2+ est une évolution de l'ADSL qui utilise 511 sous-porteuses au lieu de 255, grâce à une extension de la bande de fréquences utilisées jusqu'à 2,2 MHz environ[19]. Cette capacité accrue, associée à une structure de trame modifiée pour permettre le transport d'un plus grand nombre d'octets dans chaque trame, permet d'atteindre des débits de données de plus de 20 Mbit/s dans le sens descendant. La capacité et le débit du sens montant restent inchangés par rapport à l'ADSL « classique ».

Toutefois, les performances accrues de l'ADSL2+ ne sont accessibles que dans de bonnes conditions :

- atténuation faible, qui dépend du type de câblage (section) et de la longueur de la ligne ;

- faible niveau de bruit, qui dépend de l'isolation de la ligne sur les câbles (blindage du câble, présence de paires voisines le long du même faisceau de câble utilisées pour d'autres services, comme le RNIS), de son implantation aérienne (plus exposée) ou enterrée ;

- absence de perturbations électromagnétiques puissantes le long du parcours (absence d’émetteurs radio AM à proximité) ;

- nombre faible d'épissures le long du câble (sources de bruit par écho et résonance) ;

- câblage de pose récente (à cause du vieillissement des isolants, les fuites de puissance augmentent avec le temps, et la résistance des conducteurs augmente par oxydation) ;

- nombre faible et qualité des filtres installés au domicile ou au central (l'offre de dégroupage partiel induit un filtrage mixte, source d'atténuation supplémentaire) ;

- bonne isolation et qualité du câblage de l'installation intérieure chez l'abonné (protection contre les sources de parasites induits par l'équipement électronique, les lampadaires halogène, les déclencheurs de tubes néon, les équipements de puissance, absence de câbles longs laissés « flottants » sur la prise d'extrémité).

Transport des données

Comme expliqué plus haut, chaque trame ADSL élémentaire transporte un mot-code Reed-Solomon, lequel comporte des informations de service, des octets de redondance utilisés pour détecter et si possible corriger les erreurs, et un espace destiné aux données de l'utilisateur.

Typiquement, les données utilisateur sont organisées sous la forme de cellules en protocole ATM[20], d'une longueur unitaire de 53 octets, dont 48 sont disponibles pour les données utilisateur proprement dites. Les 5 premiers octets de chaque cellule ATM contiennent les références du circuit virtuel ATM, ainsi que des informations relatives à l'organisation des données utilisateur au sein d'un groupe de cellules consécutives. À l'émission, les données issues de l'équipement informatique de l'abonné (paquets IP, messages PPP ou encore trames PPPoE) sont automatiquement fragmentées en tronçons de 48 octets et réparties dans autant de cellules ATM que nécessaire. À la réception, les données transportées par chaque cellule sont extraites, et le message d'origine est automatiquement reconstitué avant d'être délivré à l'équipement destinataire.

Gestion des erreurs de transmission

Les données redondantes transmises au sein de chaque trame ADSL permettent de détecter et, dans une certaine mesure, de corriger les erreurs de réception[16]. Si l'erreur n'affecte que quelques bits dans la trame ADSL reçue, un mécanisme de correction d'erreur (forward error correction) incorporé au circuit de réception est en général capable de reconstruire les données abîmées. L'erreur est signalée dans les statistiques de réception sous la forme d'une « erreur FEC ». En revanche, si les données sont trop abîmées pour pouvoir être reconstituées, l'erreur est signalée sous la forme d'une « erreur CRC ». Dans certains cas, une erreur affecte l'en-tête d'une cellule ATM, et cette altération est détectée par le récepteur, qui la signale sous la forme d'une « erreur HEC ». Enfin, si le taux d'erreur est suffisamment grand, la structure de la trame ADSL elle-même peut être affectée au point que plus aucune donnée reçue n'est utilisable. On constate alors une perte de tramage (« erreur LOF ») qui peut aller jusqu'à la perte totale de synchronisation (« erreur LOS »). En présence de ce type d'erreur, le modem ADSL réagit le plus souvent en interrompant la communication et en entamant une nouvelle procédure de synchronisation depuis le début. C'est le phénomène connu sous le nom de « désynchronisation » par les internautes.

Le protocole ATM ne supporte pas nativement de système de correction des erreurs. Quand se produit une erreur suffisamment sévère pour que le dispositif de correction d'erreur natif de l'ADSL (FEC) ne puisse pas la corriger, les cellules ATM affectées par l'erreur sont supprimées en réception. Il manque donc un segment dans les données utilisateur reçues par le destinataire. En général, une couche de protocole de niveau supérieur (TCP par exemple) fait le nécessaire pour demander la retransmission de ce segment manquant.

Redistribution des bits entre sous-porteuses (bitswap)

Les modems ADSL maintiennent en permanence des statistiques sur la qualité de réception, qui est mesurée sur chaque sous-porteuse[21]. Cette évaluation est faite au démarrage de la communication ADSL (phase de synchronisation) par l'intermédiaire de données de test émises sur chaque sous-porteuse et par l'échange d'informations entre les deux modems sur la qualité du signal reçu. Par la suite, les variations du rapport signal-sur-bruit de chaque sous-porteuse, représentatives de la qualité de réception, sont surveillées individuellement. Lorsqu'une sous-porteuse est affectée par des perturbations, le modem et l'équipement distant ont la possibilité d'échanger des requêtes qui leur permettent d'augmenter la puissance d'émission dévolue à cette sous-porteuse ou de réduire le nombre de bits transmis sur celle-ci, et de transférer la différence sur une sous-porteuse qui bénéficie de meilleures conditions de réception. Ce mécanisme est connu sous le nom de bitswap en anglais, et fonctionne de manière indépendante dans le sens montant et dans le sens descendant[22].

Latence de transmission

Le temps de latence constaté en réception dépend du mode de transport des cellules ATM au sein des trames ADSL. Il existe deux modes de transport qui affectent différemment les données[23] :

- le mode « fast path » dans lequel les bits sont transmis sur la base d'un ordre « premier entré, premier sorti »[24]. Dans ce mode, la latence est minimum, mais une éventuelle perturbation du signal abîmera en général un grand nombre de bits adjacents d'une même cellule ATM, ce qui rend l'information impossible à reconstituer par le mécanisme de FEC. Il est donc fréquent de ne pas utiliser du tout la correction d'erreurs FEC en mode fast path ;

- le mode « interleaved », dans lequel le modem envoie le premier bit de l'octet a, suivi du premier bit de l'octet b, etc., jusqu'au premier bit de l'octet k, suivi du second bit de l'octet a, du second bit de l'octet b, etc. jusqu'au dernier bit de l'octet k-1 et au dernier bit de l'octet k[25]. Dans ce mode, lorsqu'une perturbation se produit, elle affecte en général un seul bit par octet, même si cela se produit dans un grand nombre d'octets. Dans ces circonstances, le mécanisme de FEC est en général capable de reconstruire l'information affectée par la perturbation. En contrepartie, la latence du mode interleaved est plus grande que celle du mode fast path, puisque le récepteur doit attendre d'avoir reçu 'k' octets avant de pouvoir délivrer l'octet 'a', puis l'octet 'b', etc.

Les utilisateurs qui ont besoin d'un temps de latence faible (joueurs en ligne, par exemple) exploitent donc le mode de transmission fast path quand l'opérateur le propose, tandis que les utilisateurs qui recherchent une bonne fiabilité de transmission préfèrent le mode interleaved. En mode fast path, le temps de latence typique est de l'ordre de 5 ms, alors qu'il se rapproche plutôt des 30 ms en mode interleaved.

Estimation du débit maximal réel en fonction de la longueur de la ligne

Comme illustré par le tableau d'exemples ci-dessous, le débit maximal dans le sens descendant dépend du mode de modulation utilisé (ADSL1 / ADSL2 / ADSL2+) et de l'atténuation totale subie par les signaux durant leur trajet sur la ligne de l'abonné. Cette atténuation totale dépend de la longueur et du diamètre de chaque tronçon de la ligne.

Exemples de valeurs d'atténuation et de débits en fonction de la longueur de la ligne[26] :

| Longueur totale (m) | Longueur (m) en diamètre 4/10 mm | Longueur (m) en diamètre 6/10 mm | Atténuation (dB) | Débit (Mbit/s) en mode ADSL1 ou ADSL2 | Débit (Mbit/s) en mode ADSL2+ |

|---|---|---|---|---|---|

| 170 | 170 | 4,1 | 8,0 | 19,4 | |

| 458 | 458 | 8,4 | 8,0 | 18,7 | |

| 730 | 730 | 12,5 | 8,0 | 18,2 | |

| 1038 | 698 | 340 | 15,5 | 8,0 | 16,6 |

| 1301 | 1158 | 143 | 20,3 | 7,3 | 14,2 |

| 2430 | 679 | 1751 | 29,7 | 6,0 | 11,3 |

| 2540 | 2540 | 39,6 | 5,7 | 7,4 | |

| 3909 | 1240 | 2669 | 47,6 | 4,2 | 5,4 |

| 5004 | 5004 | 53.0 | 3,1 | 4,3 | |

| 5755 | 5755 | 60,8 | 2,0 | 3,0 |

En fonction de la distance, on constate que l'ADSL2+ procure des débits 1,5 à 2,5 fois plus importants que l'ADSL1 et l'ADSL2. Ce ratio doit toutefois être considéré avec prudence, car il ne tient pas compte d'une éventuelle utilisation du tramage « S = 1/2 » qui permettrait de dépasser les 8 Mbit/s en ADSL1 ou en ADSL2 dans les exemples les plus favorables cités dans le tableau.

Le signal est beaucoup plus atténué par les câbles de diamètre 4⁄10 mm (environ 15 dB/km) que par ceux de 6⁄10 mm (environ 10,5 dB/km).

Pour fournir des services à haut débit sur de longues lignes ADSL, plusieurs opérateurs ont commencé à avoir recours aux réseaux d'accès hybrides qui combinent l'ADSL avec un réseau mobile tel que la 4G pour fournir des services d'accès Internet à haut débit en zones rurales.

Problèmes de transmission

L'ADSL peut parfois se révéler délicat à mettre en œuvre sur certaines lignes d'abonné. La bande de fréquences utilisée par les sous-porteuses de l'ADSL couvre en effet à peu près le domaine des fréquences radio correspondant aux « grandes ondes » et aux « ondes moyennes ». De nos jours, ces bandes de fréquences sont encore utilisées pour des émissions réalisées en modulation d'amplitude, lesquelles souffrent en général d'une réception de moins bonne qualité que celles réalisées en modulation de fréquence, avec des variations de signal parfois importantes, des craquements et sifflements qui résultent des perturbations extérieures. De ce point de vue, une communication ADSL peut être assimilée à une « transmission radio AM sur ligne téléphonique » et elle est donc sujette aux mêmes distorsions et perturbations.

En fonction du trajet emprunté par une ligne d'abonné entre le domicile et l'autocommutateur public, il n'est pas rare que des perturbations ponctuelles ou permanentes affectent les signaux ADSL. Si elles sont d'une nature continue, ces perturbations sont détectées et évaluées par les équipements ADSL au moment de la synchronisation, et les sous-porteuses correspondantes sont délaissées au profit de sous-porteuses plus fiables.

Mais les perturbations les plus gênantes pour les communications ADSL sont celles que l'on classe dans la catégorie du « bruit impulsionnel », car elles sont trop rapides pour être prises en compte efficacement par le dispositif de redistribution des données entre les sous-porteuses. Ce type de perturbation résulte en général d'un défaut d'antiparasitage d'un dispositif électrique : moteur de deux-roues, moteur électrique de lave-linge, pompe de chaudière, gradateur de lampe halogène, four à micro-ondes, néon défectueux… Mais il existe parfois des causes plus inattendues : une pluie d'orage sur une ligne téléphonique aérienne entraîne également ce type de perturbation du fait de la charge électrique accumulée par les gouttes de pluie. D'autres perturbations peuvent être provoquées par une ligne téléphonique adjacente qui fonctionne dans des conditions anormales, par un mauvais fonctionnement de l'éclairage public des rues, ou encore par un filtre défectueux au niveau de l'armoire de brassage située dans le bâtiment de l'autocommutateur public. Ces perturbations peuvent affecter la communication en tout point du trajet physique de la ligne d'abonné, et être suffisamment gênantes pour entraîner des pertes de synchronisations répétées, suivies d'autant de tentatives de rétablissement de la connexion. Dans de telles conditions, la communication devient rapidement inexploitable.

Ces phénomènes très complexes, heureusement rares, sont souvent mal perçus par les abonnés, qui ne comprennent pas que leur fournisseur d'accès ne soit pas toujours en mesure de faire le nécessaire pour que leur abonnement ADSL fonctionne de manière satisfaisante. De ce point de vue, pour un faible pourcentage d'abonnés, l'ADSL reste une technologie dont la fiabilité est aléatoire, contrairement aux offres d'abonnement basées sur une transmission optique (FTTH) car cette technologie est beaucoup moins sensible aux perturbations électromagnétiques.

Applications de l'ADSL

L'ADSL est en général associé à la notion d'accès Internet à haut débit. Toutefois, l'ADSL permet de transporter bien d'autres flux que le protocole TCP/IP. Il existe notamment des spécifications de transport de la téléphonie ou de la vidéo, segmentées en cellules ATM, directement dans l'ADSL. Dans la pratique, les services de téléphonie sur ADSL ou de diffusion de programmes de télévision via l'ADSL s'appuient tous sur une encapsulation des flux dans le protocole IP (parfois avec utilisation d'un circuit virtuel ATM consacré à chaque flux, pour des raisons de séparation et de qualité de service). La télévision sur ADSL, à présent très répandue, est donc de la vidéo sur IP. De la même manière, les offres de téléphonie sur ADSL proposées par les opérateurs sont implémentées par des protocoles de VoIP.

En dehors des particuliers, ces services intéressent également les entreprises, pour lesquels l'ADSL peut servir d'accès à un service de réseau privé virtuel (VPN) proposé par l'opérateur.

Offres commerciales

Les débits proposés par les fournisseurs d'accès à Internet sont en général exprimés en débits ATM. On a vu que les données utilisateur proprement dites sont transportées à raison de 48 octets par cellule ATM, et que chaque cellule comporte un en-tête de 5 octets. Il résulte de cette encapsulation que le débit constaté au niveau IP lors d'un transfert FTP, par exemple, est inférieur d'environ 20 % à la valeur de débit de l'abonnement.

Voici quelques valeurs de débit ATM pour les offres commerciales ADSL destinées au grand public en 2004 :

En Belgique, le débit montant se situe entre 128 kbit/s et 1 Mbit/s, le débit descendant entre 1 et 24 Mbit/s. Ces débits varient en fonction de l'offre, certains opérateurs proposant une version à 1 Mbit/s pour environ 25 €/mois et un débit plus élevé moyennant finances. Dans la grande majorité des offres, le volume utilisable par mois est limité (de 250 Mo/mois pour les offres les moins chères à 10, 30 voire 60 Go/mois en moyenne pour les offres plus élevées). Cette limitation freine le déploiement des usages massivement consommateurs de bande passante, comme le pair-à-pair, la vidéo à la demande[27]…

En France, le débit montant est typiquement compris entre 128 kbit/s et 1 Mbit/s, le débit descendant peut atteindre 22 Mbit/s (IP) sur de courtes distances du central (pour ADSL2+) Pour l'ADSL le débit va jusqu'à 2 Mb/s et l'ADSL2 jusqu'à 8 Mbit/s. Les lignes d'environ plus de 4,5 km ne sont pas éligibles à l'ADSL2+[28]. Le ReADSL pour les lignes compris entre 5 et 8 km permet d'avoir un débit entre 1 Mb/s et 128 kb/s. En , le débit moyen en France est de 7,5 Mb/s selon le site Ariase, Le volume n'est pas facturé (ni même souvent les suppléments de débit utilisable sur la ligne au-delà de 8 Mbit/s), l'utilisateur dispose alors d'une connexion permanente forfaitaire pour 15 à 30 €/mois (toutefois les débits et tarifs dépendent aussi de la présence d'offres de services combinés, dites multiplay, pouvant comprendre aussi la téléphonie sur IP, la visiophonie, l'accès aux bouquets TV numériques et vidéo à la demande, le relais de téléphonie mobile à domicile, la télésurveillance, etc.). Pratiquement tous les FAI (Fournisseur d'accès à Internet) proposent un modem-routeur gratuit ou en location à prix modique (inférieur à 3 €/mois) compatible avec l'offre multiplay (l'utilisation de ce modem est parfois obligatoire pour certains services comme la téléphonie ou la télévision), et permettant le partage de connexion Internet sur un réseau local Ethernet et/ou Wi-Fi.

En Suisse, le débit montant varie actuellement entre 100 et 1 000 kbit/s, alors que le débit descendant se situe entre 1 Mbit/s et 15 Mbit/s. Les offres les plus courantes proposent un débit 5 000/500 pour une somme forfaitaire d'environ 49,00 CHF/mois. De nouvelles offres à CHF 9,00 par mois proposent un débit descendant de 300 kbit/s comprenant ou une taxation horaire fixée à CHF 2,40 de l'heure, ou une taxation (au-delà des premiers 20 Mo) liée au volume consommé qui est de CHF 0,19 le Mo, les deux modèles d'offre ayant une limite maximale de facturation située entre CHF 60,00 et 80,00. La clientèle visée par ces dernières offres se constitue des abonnés 56k. Récemment avec le dégroupage, certains FAI commencent à offrir des technologies concurrentes, par exemple VTX propose de l'ADSL2 et Swisscom, Green.ch eux offrent du VDSL.

Au Japon, l'ADSL peut atteindre des débits descendants de 40 Mbit/s à la source et un débit supérieur à 25 Mbit/s à 2 km de distance (pour environ 33 €/mois). Le débit montant est typiquement de 1 Mbit/s constant jusqu'à environ 2 km de distance.

La barre des 100 Mbit/s sur cuivre pourrait être atteinte avec la mise en œuvre de la technologie Dynamic Spectrum Management (DSM).

Au Cameroun, en 2009, Orange Cameroun commercialise des offres ADSL à des tarifs dégressifs : 128K descendants/64K montants au tarif de 25 000 francs CFA mensuel (environ 38 euros) ; 512 K descendants/128 K montants pour 75 000 francs CFA mensuel (environ 118 euros)[29].

Notes et références

- UIT-T / Recommandation G.992.1 (06/99), chapitre 4

- Journal Officiel du .

- Le père de l'ADSL, Joseph Lechleider, est mort, sur lefigaro.fr du 4 mai 2015, consulté le 16 juillet 2018

- cf. Decision ART 99-582 sur le site de l'actuelle ARCEP - Lire en ligne

- Fibre optique : presque 1 million d'abonnés FTTH - Moins d'abonnements haut débit sur le trimestre, zdnet.fr, le 6 mars 2015

- cf. UIT-T / Recommandation G.992.1 (06/99), chapitre 1

- cf. UIT-T / Recommandation G.992.1 (06/99), chapitre 7.11.1

- cf. UIT-T / Recommandation G.992.1 (06/99), chapitre 7.11.1.4

- cf. UIT-T / Recommandation G.992.1 (06/99), chapitre 7.11.1.1

- cf. UIT-T / Recommandation G.992.1 (06/99), chapitre A.1.1

- cf. UIT-T / Recommandation G.992.1 (06/99), chapitre A

- cf. UIT-T / Recommandation G.992.1 (06/99), chapitre B

- cf. UIT-T / Recommandation G.992.1 (06/99), chapitre 7.4.1.1

- UIT-T / Recommandation G.992.1 (06/99), chapitre 7.8.1

- UIT-T / Recommandation G.992.1 (06/99), chapitre 10.1.1

- cf. UIT-T / Recommandation G.992.1 (06/99), chapitre 7.6

- cf. UIT-T / Recommandation G.992.1 (06/99), chapitre 7.6.4

- Transmission Capacity of Local Copper Cables, ktu.lt.

- cf. UIT-T / Recommandation G.992.5

- cf. UIT-T / Recommandation G.992.1 (06/99), chapitre 6.2

- cf. UIT-T / Recommandation G.992.1 (06/99), chapitre 9.3.1

- cf. UIT-T / Recommandation G.992.1 (06/99), chapitre 11.2

- cf. UIT-T / Recommandation G.992.1 (06/99), chapitre 5.1.2

- cf. UIT-T / Recommandation G.992.1 (06/99), chapitre 7.4.1.2.1

- cf. UIT-T / Recommandation G.992.1 (06/99), chapitre 7.4.1.2.2

- Base de données du site Ariase, interrogée en novembre 2009, « débit réel maximum estimé que peuvent supporter en réception les lignes de cuivre ».

- Source : une émission de mai 2007 sur la télévision belge à propos de Joost.

- Tout savoir sur l'ADSL, l'ADSL2+ et le RE-ADSL, sur generation-nt.com

- page non trouvée le 16 juillet 2018

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Recommandation ITU-T G.992.1 (« norme » ADSL) sur le site de l'UIT

- (en) Recommandation ITU-T G.992.3 (« norme » ADSL2) sur le site de l'UIT

- ADSL ou SDSL : comment choisir ?