Modem

Le modem (acronyme, pour modulateur-démodulateur[1]) est un périphérique informatique, qui relie un ordinateur à un réseau analogique, comme le réseau téléphonique classique. Il convertit les données numériques de l’ordinateur en signal modulé, dit « analogique », transmissible par un réseau analogique et réciproquement.

Technologie

Un modem est un dispositif électronique, disponible en boîtier indépendant ou en carte à insérer dans un ordinateur, qui permet de faire circuler (réception et envoi) des données numériques sur un canal analogique. Il effectue la modulation : codage des données numériques, synthèse d’un signal analogique qui est en général une fréquence porteuse modulée. L’opération de démodulation effectue l’opération inverse et permet au récepteur d’obtenir l’information numérique.

On parle de modem pour désigner les appareils destinés à faire communiquer des machines numériques entre elles (ex. : ordinateurs, systèmes embarqués), à accéder à Internet, à envoyer ou recevoir des télécopies, à faire de la téléphonie numérique, et ce à travers un réseau analogique (réseau téléphonique commuté, réseau électrique, réseaux radios…).

En automatisme industriel, on parle aussi beaucoup de modems pour les « machines » : machines d'emballage, chaudières collectives, stations d'épuration... Dans ce cas précis, on vient, via Internet, modifier à distance le programme des automates de gestion de ces « machines ». Ceci se fait par le biais de modem-routeurs souvent associés à un logiciel assurant une liaison sécurisée (VPN).

Depuis la fin des années 1990, de nombreuses normes de télécommunications sont apparues et, donc autant de nouveaux types de modems : RNIS (ou ISDN), ADSL, GSM, GPRS, Wi-Fi, Wimax…

Histoire

Les modems ont été utilisés pour la première fois dans le système américain de défense aérien SAGE à la fin des années 1950. Le but était de connecter des terminaux situés sur des bases aériennes, des sites de radars et les centres de commande et de contrôle aux centraux SAGE éparpillés aux États-Unis et au Canada. SAGE utilisait un système de lignes dédiées mais les équipements à leur extrémités étaient similaires aux modems modernes.

IBM était le principal fournisseur de SAGE pour les ordinateurs et les modems. Quelques années plus tard, American Airlines et IBM donnèrent naissance à un réseau civil inspiré de SAGE qui offrait un système automatique de billetterie, pour lequel les terminaux placés dans les agences vendant les billets, étaient reliés à un ordinateur central chargé de gérer les disponibilités et le calendrier. Le système, connu sous le nom de « Sabre », est un parent éloigné du système moderne Sabre.

Durant des années, le développement de nouvelles technologies de communication a permis une large multiplication des modems de manière indirecte. La France fut, durant près d’une décennie, le pays disposant du nombre de modems par habitant le plus élevé, à cause de la forte diffusion de terminaux Minitel qui intégraient un modem dans chacun d'eux. Le fax a lui aussi joué un rôle dans cette évolution.

Modem pour l'accès à Internet par ligne commutée

Caractéristiques

La principale caractéristique d’un modem, c’est sa vitesse de transmission. Celle-ci est exprimée en bits par seconde (bit/s, b/s ou bps) ou en kilobits par seconde (kbit/s, kb/s ou kbps) (ne pas confondre bps [bits par seconde] et Bps [bytes par seconde, c’est-à-dire octets par seconde]). Quand il se connecte, le modem fait un bruit reconnaissable[2]. Les modèles successifs de modem ont proposé des débits croissants : 150, puis 300, puis 600, puis 1 200 bit/s ; puis 4,8 ou 9,6 ou 14,4 ou 28,8 ou 33,6 ou 56 kbit/s. La norme 56 kbit/s est devenue un standard ; à ce débit, on arrive près des limites théoriques de débit d’information pour une ligne téléphonique utilisant une seule fréquence porteuse. Pour des débits plus élevés, des systèmes utilisant des porteuses multiples ont été mis au point, tels l’ADSL qui nécessitent l’utilisation de modems spécifiques.

Types de modulation

Différents types de modulation sont utilisés dans les modems :

- la modulation d’amplitude (AM, Amplitude Modulation) ; celle-ci sera par exemple réalisée à l’aide d’un multiplicateur analogique recevant sur une entrée la porteuse, sur l’autre le signal numérique à transporter ;

- la modulation de fréquence (FSK, Frequency Shift Keying) ; les diverses fréquences peuvent être obtenues à l’aide d’un VCO (Voltage-Controlled Oscillator, peu précis) ou par traitement numérique d’un signal produit par une horloge à quartz (division de fréquence, synthèse numérique…) ;

- la modulation de phase différentielle (DPSK, Differential Phase Shift Keying) : à la fin de chaque cycle de la porteuse, un changement de phase de 180° représente un bit 0, pas de changement de phase un bit 1 ; ceci peut être obtenu en plaçant à la sortie de l’oscillateur générant la porteuse un inverseur et un commutateur qui sélectionne, à chaque passage par 0 de la porteuse, soit la sortie directe, soit la sortie inversée ;

- modulation d’amplitude et de phase combinées (QAM, Quadrature Amplitude Modulation) : on crée deux sinusoïdes de même fréquence mais déphasées de 90° ; les deux signaux sont combinés en leur donnant des amplitudes adéquates ; une des normes précise seize combinaisons possibles (trois niveaux d’amplitude, douze déphasages) ; l’ensemble des combinaisons constituent ce que l’on appelle une constellation ; une constellation de 16 points permet de transmettre l’état de 4 bits simultanément, c’est ce qui permet une cadence plus élevée que les autres systèmes décrits ci-dessus, qui ne transmettent qu’un bit à la fois ;

- une variante de la QAM est le codage en treillis ; on utilise ici une constellation de 32 états, ce qui devrait permettre la transmission simultanée de 5 bits ; mais le 5e bit est un bit de vérification, qui assure une protection renforcée contre les erreurs de transmission ; on transmet donc, comme en QAM, l’état de 4 bits ;

- les modems 56 kbit/s sont conçus pour travailler dans l’environnement des réseaux numériques ; ils utilisent la modulation par impulsions codées (PCM, Pulse Code Modulation) pour convertir le signal modulé en séquence numérique : l’amplitude est mesurée 8 000 fois par seconde, avec une résolution de 8 bits ; le débit théorique devrait atteindre 64 kbit/s, mais le débit réel se situe généralement entre 40 et 56 kbit/s, selon l’état de la ligne de transmission.

Structure

Un modem comporte les blocs suivants :

- un modulateur, pour moduler une porteuse qui est transmise par la ligne téléphonique ;

- un démodulateur, pour démoduler le signal reçu et récupérer les informations sous forme numérique ;

- un circuit de conversion 2 fils / 4 fils : le signal du modulateur est envoyé vers la ligne téléphonique alors que le signal arrivant par la ligne téléphonique est aiguillé vers le démodulateur ; c’est grâce à ces circuits, disposés de part et d’autre de la ligne téléphonique, que les transmissions peuvent se faire en duplex intégral (full duplex, c’est-à-dire dans les deux sens à la fois) ;

- un circuit d’interface à la ligne téléphonique (DAA, Data Access Arrangement) constitué essentiellement d’un transformateur d’isolement et de limiteurs de surtensions.

Ces circuits seraient suffisants pour transmettre des informations en mode manuel ; toutes les opérations telles que décrochage de la ligne, composition du numéro… sont alors effectuées par l’utilisateur. Afin de permettre un fonctionnement automatisé, où toutes les tâches sont effectuées sous le contrôle d’un logiciel de communication, les modems comportent généralement quelques circuits auxiliaires :

- un circuit de composition du numéro de téléphone ; on peut généralement spécifier composition par impulsions ou par tonalités (DTMF, Dual Tone Multiple Frequency) ;

- un circuit de détection de sonnerie ; ce circuit prévient l’ordinateur lorsque le modem est appelé par un ordinateur distant ;

- un détecteur de tonalités, qui détecte les différentes tonalités indiquant que la ligne est libre, occupée, en dérangement, etc. ;

- un circuit d'identification de l'appelant ou caller-ID.

Signaux de contrôle

Les différents signaux échangés entre un ordinateur (DTE, Data Terminal Equipment) et un modem (DCE, Data Communications Equipment) sont précisés dans la norme RS.232/V.24 :

- les données à transmettre arrivent au DCE par la ligne Émission ;

- les données reçues par le DCE apparaissent sur la ligne Réception ;

- DSR (Data Set Ready, modem prêt) est au niveau actif quand le DCE est alimenté et raccordé à une ligne téléphonique ;

- DTR (Data Terminal Ready, ordinateur prêt) est actif quand le DTE est prêt ;

- RTS (Request To Send, demande d’émission) est activé par le DTE lorsqu’il veut envoyer des données ;

- CTS (Clear To Send, prêt à émettre) est activé par le DCE lorsqu’il a établi la liaison et est prêt à recevoir les données à transmettre ;

- CD (Carrier Detect, porteuse détectée) est activé par le DCE lorsqu’il reçoit une porteuse provenant d’un autre DCE ;

- RI (Ring Indicator, indicateur d’appel) est activé par le DCE lorsqu’il reçoit un signal de sonnerie ;

- la norme prévoit aussi deux connexions de masse, une pour le signal (obligatoire), l’autre pour un blindage (facultatif).

Le connecteur prévu initialement était un connecteur série RS-232 25 broches, le DB-25. Toutefois, comme de nombreuses broches étaient inutilisées, la tendance actuelle est d’utiliser des connecteurs avec moins de broches, tels le DB-9 qui compte 9 broches[3].

Procédure typique d’émission

À titre d’exemple, montrons comment ces différents signaux peuvent être utilisés :

- avant de démarrer une transmission de données, l’ordinateur A vérifie que le modem A est sous tension en vérifiant le niveau de DSR ;

- l’ordinateur A donne l’ordre au modem A de former le numéro de téléphone ;

- le modem appelé, que nous nommerons B, détecte la sonnerie et prévient l’ordinateur B auquel il est raccordé en activant sa ligne RI ;

- quand l’ordinateur B est prêt à recevoir les données, il active sa ligne RTS ;

- le modem B active alors sa porteuse ;

- le modem A détecte la porteuse et prévient l’ordinateur A en activant CD ;

- l’ordinateur A active RTS pour demander s’il peut commencer la transmission ;

- le modem B répond en activant CTS, et la transmission des données peut commencer.

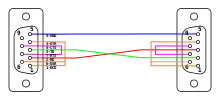

Modem nul

Pour transmettre des informations entre deux ordinateurs se trouvant dans la même pièce, il suffit de déconnecter les deux modems et de placer entre les deux ordinateurs un boîtier muni de deux connecteurs DB-25 ou DB-9 ; ce boîtier, dont la fonction est de remplacer les deux modems est appelé modem nul (Null Modem). À l’intérieur du boîtier, les broches des deux connecteurs sont reliées de la façon suivante[3] :

- la broche émission A est raccordée à la broche réception B ;

- la broche émission B est raccordée à la broche réception A ;

- les broches CTS et RTS sont court-circuitées de chaque côté ;

- DTR A va vers DSR B ;

- DTR B va vers DSR A ;

- la masse signal A va vers la masse signal B ;

- parfois RTS A va aussi vers CD B et RTS B vers CD A ;

- parfois, DTR A va aussi vers RI B et DTR B vers RI A.

Différents standards

L’UIT-T (Union Internationale des Télécommunications - standardisation des Télécommunications ; cet organisme était appelé jusqu’en 1992 CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique) a émis un certain nombre d’avis concernant le fonctionnement des modems. Ces avis spécifient les conditions de fonctionnement des appareils : vitesses de transmission autorisées, types de modulation, systèmes de compression et/ou de détection d’erreurs éventuelles ; ils constituent en réalité des normes qui sont respectées par de nombreux constructeurs. Ci-après quelques normes importantes :

- norme V.21 : débit de 300 b/s en duplex intégral (full-duplex, les 2 sens simultanément) ; modulation FSK ; mode asynchrone ; fréquences utilisées : 980 et 1 180 Hz (pour le 0 et le 1) dans un sens, 1 650 et 1 850 Hz dans l’autre sens ;

- norme V.22bis : débit de 2 400 b/s en duplex intégral ; mode asynchrone ou synchrone ; fréquences porteuses de 1 200 Hz dans un sens, 2 400 Hz dans l’autre ; modulation QAM avec une constellation de 16 points ;

- norme V.23 : débit de 1 200 b/s descendant pour 75 bits montant, norme utilisée par le Minitel ;

- norme V.32 : débit de 9 600 b/s en duplex intégral ; porteuse à 1 800 Hz à la fois pour l’émission et la réception (donc nécessité de prévoir des suppresseurs d’échos pour éviter une interférence entre les signaux se propageant dans les 2 sens) ; modulation à 2 400 bauds, avec une constellation de 32 points ; on transmet donc 5 bits par intervalle, mais le 5e bit étant redondant, la vitesse effective est 4 × 2 400, soit 9 600 b/s ;

- norme V.32bis : débit de 14,4 kb/s ; modulation QAM ou treillis ;

- norme V.32terbo : débit 14,4, 16,8 ou 19,2 kb/s ; modulation DPSK et treillis ;

- norme V.FAST : débit de 28,8 kb/s ;

- norme V.34 : débit de 28,8 kb/s ;

- norme V.90 : débit de 56 kb/s pour la liaison descendante (downstream, vers l’utilisateur), mais 33,6 kb/s pour la liaison montante (upstream, vers le réseau) ; on a donc une liaison asymétrique, comme pour l’ADSL ;

- norme V.92 : débit descendant jusqu’à 56 kb/s, et débit montant jusqu’à 48 kb/s. V92 ajoute aussi quelques fonctions supplémentaires (exemple : V44 plus performante que V42, prise d’appel téléphonique…).

Plus la vitesse de transmission est élevée, plus petit est l’écart entre les différents états de la ligne. Le taux d’erreurs a donc tendance à augmenter, particulièrement lorsque la ligne de transmission est perturbée. Ceci a amené la mise au point de normes pour détecter et corriger les erreurs, telles que les normes V.42 et MNP 1 à MNP 4 (ces dernières normes ont été mises au point par la firme Microcom).

Par ailleurs, comme, avec la norme V.90, on arrive près de la vitesse de transfert théorique maximum d’une ligne téléphonique standard, on a mis au point des techniques permettant d’augmenter le débit en procédant, avant l’envoi, à une compression des données :

- la norme V.42bis, qui utilise la technique de compression BTLZ, permet de réduire jusqu'à 4 fois la quantité d'information à transmettre ;

- la norme MNP 5 permet de doubler le débit ;

- la norme MNP 6 décrit la procédure d’établissement de la vitesse de transmission ; chaque modem commence par se connecter à sa vitesse la plus basse (généralement 2 400 b/s), puis augmente progressivement sa cadence jusqu’à ce que l’autre modem ne suive plus ;

- la norme MNP 7 est un protocole de compression d’un facteur 3 ;

- la norme MNP 9 tente d’accroître la bande passante en plaçant les ACK (accusés de réception) dans les paquets de données plutôt que séparés ;

- la norme MNP 10 utilise une compression MNP 5 ou V.42bis, mais parvient à accroître encore le débit ; si, par suite de mauvaises conditions de transmission (bruit, parasites…), les modems ont réduit leur cadence, MNP 10 leur permet d’accroître à nouveau la cadence si l’état de la ligne s’améliore.

Commandes AT

La firme Hayes, fabricant de modems, a développé un protocole pour la commande d’un modem externe à partir d’un ordinateur. Le protocole définit diverses commandes permettant par exemple :

- de composer un numéro de téléphone ;

- de commander le raccordement du modem à la ligne (l’équivalent de décrocher le téléphone) ;

- de connaître l’état de la ligne : tonalité d’invitation à transmettre, ligne occupée, etc. ;

- de spécifier le type de transmission et le protocole de liaison à utiliser ;

- de régler le volume sonore du haut-parleur interne du modem ;

- d’envoyer les caractères transmis simultanément vers l’écran ;

- d’afficher certains renseignements concernant le modem ;

- de manipuler les registres internes du modem.

Notes et références

- Laurent Viennot, « Une brève histoire des réseaux de télécommunications », sur Interstices, .

- 56K Modem Emulator - Son caractéristique produit par un modem téléphonique lors de sa connexion.

- (en) Nullmodem.Com - Site d'information et de référence sur le brochage des connecteurs.