Minitel

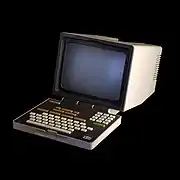

Le Minitel (pour « Médium interactif par numérisation d'information téléphonique ») est un type de terminal informatique destiné à la connexion au service français de Vidéotex baptisé Télétel, commercialement exploité en France entre 1980 et 2012. Donnant accès à des services variés préfigurant ceux du futur Internet, et utilisant pour cela le réseau français Transpac qui lui-même préfigurait la future infrastructure de transmission d'Internet, il a hissé la France au premier plan de la télématique mondiale grâce au premier service au monde de fourniture gratuite ou payante d’informations télématiques. Il fut un succès considérable et resta longtemps en usage, y compris en concurrence d’Internet.

| Développeur | |

|---|---|

| Fabricant | |

| Présentation | |

| Date de sortie | |

| Date de retrait |

| Type | |

|---|---|

| Entrées |

clavier |

| Connectique | |

| Écran |

tube cathodique monochrome 9″ |

| Alimentation |

220 V 50 Hz 40 W |

|---|---|

| Processeur |

famille Intel 8052 |

| Carte graphique |

EF9345P |

| Mémoire |

8,25 ko |

| Dimensions |

23 × 25 × 26 cm H×L×P |

|---|---|

| Masse |

4 600 g |

| ||||||||

Par métonymie, le mot « Minitel » a fini par désigner l'ensemble du service Vidéotex en France ainsi que les éléments de réseau (concentrateurs, points d'accès) destinés à rendre ce service.

Historique

Cette technologie de communication a été créée par le ministère des Postes et Télécommunications et utilisée en France des années 1980 aux années 2000[1].

Contexte

Dès septembre 1973, Le Monde estime que le « premier véritable terminal à domicile », dont certaines entreprises sont déjà équipées, sera un téléphone au cadran remplacé par un mini-clavier, pour communiquer avec un ordinateur[2], qui pourrait être expérimenté « d'ici deux ou trois ans » auprès des particuliers[2]. Il souligne que le Japon comptait en 1972 plus de 130 000 postes à clavier répartis entre Tokyo et Osaka[2], dont 60 % permettant d'accéder au réseau mis au point par le ministère des télécommunications pour consulter une bibliothèque d'une centaine de programmes scientifiques[2], mais que la concurrence des calculettes, déjà « baptisées bien souvent micro-ordinateurs » limite le nombre de consultations à 8 000 appels par jour en moyenne[2]. Le Japon veut alors investir 3 milliards de yens dans un réseau de transmission par câble coaxial reliant 300 familles-test à un centre de télévision et d'informatique pour faire du télé-shopping, suivre des cours, lire leur journal, « réserver des places ou régler des factures ».

L'année 1972 a ainsi « marqué un tournant » considèrent les professionnels français, car « cette fois, le coup d'envoi de la téléinformatique est donné », mais le principal problème est celui des programmes[3] - [2]. En France, une expérimentation est prévue à L'Isle-d'Abeau. Plus généralement, une étude du BIPE évalue alors le marché français des terminaux de tout type à 600 millions de francs en 1975, et prévoyait une multiplication de ce nombre par 6 sous les cinq prochaines années[2].

Les ingénieurs du Centre national d'études des télécommunications (CNET), qui ont depuis la fin des années 1950 développé des systèmes de transmission et de commutation téléphonique, puis dans les années 1960 réalisé des ordinateurs, contribuent dans les années 1970 à former une vision de la télématique du futur. Ils sont soutenus pour cela par les moyens financiers considérables investis dans le plan de rattrapage téléphonique des années 1970. Dans ce cadre, le Centre commun d'études de télévision et télécommunications (CCETT), à Rennes puis à Cesson-Sévigné dans sa banlieue, a élaboré les spécifications du réseau Transpac puis, sous la direction de Bernard Marti, spécifié le Minitel qui utilisera Transpac via des points d'accès spécialisés. Le projet d'ensemble « Annuaire Électronique et Minitel » (1979-1985) a été supervisé par Jean-Paul Maury, directeur du projet)[4]. Le nom "Minitel" a été trouvé par Roger Tallon, designer du TGV Atlantique et d'un prototype de terminal Télétex "VTX 120" pour la Compagnie générale de constructions téléphoniques, qui ne sera pas retenu[5]. D'après Bernard Marti, le nom « Minitel » serait l'abréviation de « Médium interactif par numérisation d'information téléphonique »[6].

En 1977 la remise au président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, du rapport sur l'informatisation de la société rédigé par Simon Nora et Alain Minc, accélère la prise de conscience par les dirigeants et par l'opinion française d'une révolution technologique, baptisée « télématique » : la connexion à distance de terminaux permet la visualisation de données informatiques stockées dans des ordinateurs, à travers les réseaux de télécommunications.

En 1978, la France décide de tirer parti de Transpac, son réseau de transmission de données, en lui ajoutant des points d'accès, via le réseau téléphonique, pour des terminaux peu onéreux, les Minitels. Cette décision est rendue publique par Gérard Théry, directeur de la DGT, à l'Intelcom 79 de Dallas (Texas) qui réunit le gratin mondial des télécommunications. Il y annonce avec une certaine emphase le déclin de l'ère du papier[7].

À l'étranger, dans une ambiance d'émulation internationale, les ingénieurs américains, anglais ou allemands accompagnent les recherches des ingénieurs du Centre national d'études des télécommunications. Ainsi en Europe d'autres systèmes sont étudiés, tous fondés sur la norme Vidéotex : Prestel (en), le Ceefax, le Bildschirmtext (de). Aux États-Unis est élaboré le système NAPLPS.

Conçu comme vecteur de vente à domicile, il met l'accent sur un affichage en couleurs de qualité photographique. Mais la déception est sévère en raison du coût des composants et du faible débit des lignes de l'époque — surtout aux États-Unis : l'affichage de certaines pages pouvait prendre une durée de six minutes. Le mélange de texte et graphiques, qui ne posait pas de problème avec les caractères semigraphiques de basse qualité du Minitel, n'était pas possible sans faire monter le coût de réalisation du terminal à des valeurs prohibitives en mémoire vive et en mémoire morte.

Expérimentations

En France, la phase d'expérimentation de Télétel et du Minitel commence en 1980 à travers plusieurs opérations sur le terrain.

Expérience de Saint-Malo

Alors qu'il est prévu de fabriquer 30 millions de Minitels, Valéry Giscard d’Estaing, devant le lobby de la presse qui voit un concurrent dans cette nouvelle technologie, se ravise et décide de lancer des expérimentations[8].

En , à Saint-Malo, les 55 premiers utilisateurs de l'annuaire électronique sont équipés (20 entreprises et 35 particuliers). L'expérience de Saint-Malo s'achève en décembre 1982[9].

Parallèlement, en 1981, 4 000 Minitels sont distribués en Ille-et-Vilaine. Il s'agit de tester ce nouveau service chargé de remplacer l'annuaire papier. Il devait aussi alors alléger le service traditionnel des renseignements, passablement saturé devant la croissance du parc téléphonique fin des années 1970. Il se justifiait aussi par l'efficacité d'un service de renseignements recouvrant l'ensemble des abonnés au téléphone en forte croissance. Les publications des annuaires papier, constamment dépassées, créaient une forte demande sur les renseignements téléphoniques alors assurés par des fonctionnaires des PTT.

Expérience Télétel 3V

Afin de désamorcer tout contentieux éventuel avec la presse quotidienne nationale et régionale face aux inquiétudes déontologiques, économiques et juridiques[9] l'Administration des PTT organise une autre expérience incluant d'autres services (petites annonces, informations, messageries) qui se déroulera à Vélizy. À l'automne 1980, 2 500 foyers volontaires de Versailles, Vélizy-Villacoublay, Jouy-en-Josas, Buc, Bièvres et Les Loges-en-Josas reçoivent un terminal Vidéotex. Du côté des services, près de 200 fournisseurs participent à l'expérience, se donnant ainsi l'occasion de tester ce nouveau moyen de communication auprès du public. Les services remportant la plus large adhésion seront les annuaires téléphoniques pages blanches et pages jaunes (services gratuits), la presse, la vente par correspondance, la SNCF, les banques ainsi que la messagerie.

Si l'expérience de Vélizy reste un symbole dans le monde de la télématique, c'est que cette expérience est la source de la création de la formule « kiosque télématique » qui permet de répartir les revenus entre l'opérateur et les fournisseurs de services, notamment à travers le 3615. En effet, si les éditeurs de presse ont progressivement compris l'intérêt de cette expérience, ils voulaient en tirer des revenus. Conséquemment, d'après des discussions auxquelles participent notamment Mme Martine Tournier (le Parisien Libéré), M. Roger Lajus (Hachette Filippacchi), les hommes de la DGT ont l'idée d'utiliser le système de surtaxation utilisé pour le réveil téléphoné. Cela donne lieu, en , à la création du kiosque mis en priorité et en exclusivité à la disposition de la presse.

À Vélizy, le premier terminal n'a pas d'écran et se glisse sous le téléviseur : simple décodeur, il permet de consulter une vingtaine de services sur l’écran du téléviseur[10]. La télécommande est élémentaire : juste un clavier alphanumérique en majuscules. Un groupe d'utilisateurs passionnés fonde l'AATEL (Association des abonnés à TéléTEL), qui devient une véritable interface entre les testeurs et la DGT - DACT (Direction générale des télécommunications - Direction des affaires commerciales et télématiques) qui dirige le projet. De leur côté, les entreprises offrant des services pour Minitels créent l'AFTEL (Association française des fournisseurs de services télématiques). L'accès à leurs serveurs se font via le réseau Transpac par le numéro d'accès 612 34 56[11].

La toute première messagerie, uniquement par boîtes aux lettres, est baptisée M3V. On peut y échanger des messages privés, ou par l'intermédiaire de groupes de discussion thématiques. À l'époque, la DACT et les fournisseurs de services pensent qu'il ne s'agit que d'un gadget ludique : pour eux l'avenir de la télématique réside dans l'information, et non la communication. Il est même question de supprimer cette messagerie. Mais l'AATEL se bat pour la conserver et démontrer qu'elle est une motivation primordiale des utilisateurs, ce que confirmera le développement de la télématique grand public en France. C'est seulement fin 1982 qu'apparaît le premier Minitel. L'expérience est définitivement arrêtée au printemps 1984.

Expérience Gretel

À l'hiver 1981, les Dernières Nouvelles d'Alsace lancent le service expérimental Gretel[12] sur un quartier pilote à Strasbourg. L'expérience débute avec 80 foyers[4], puis est progressivement étendue.

Les premiers services proposés sont des consultations des actualités, des programmes de télévision et de cinéma, et de la météo, ainsi que quelques jeux. On trouve aussi un service de messagerie électronique de type courriel avec une notion de boîtes aux lettres.

Mais ce qui fait exploser le succès de l'expérience est le lancement en 1982 du premier service de messagerie instantanée[13], principe découvert à la suite d'un piratage[14]. Ce nouveau service représente très rapidement jusque 85 % du trafic[15]. L'ancêtre des messageries instantanées et de l'internet social est alors né[16] - [17] - [14]. C'est ainsi qu'apparaissent des services créés par de jeunes entrepreneurs comme Thierry Roze et Xavier Niel.

Lancement

La réalisation du Minitel ayant été confiée à trois industriels différents (Matra, Radiotechnique (Philips) et Télic-Alcatel), le prix de série put être négocié au plus bas en tenant compte d'une hypothétique, mais probable, baisse future des prix de revient par l'évolution technologique et l'accroissement des quantités produites (courbe d'apprentissage) par les fournisseurs.

Le programme Télétel (nom du réseau des terminaux appelés Minitel) est reconnu dans le monde entier comme le premier réseau télématique grand public et comme un succès commercial[18] - [19]. Les services sont facturés en fonction de la durée des communications, indépendamment des distances entre utilisateur et serveur[20].

Lancé en France en 1982 par les PTT (devenus La Poste et France Télécom), le minitel permet d'accéder à des services en ligne dont les plus populaires sont :

- Le 3611 : anciennement, le 11, l'annuaire téléphonique (initialement gratuit les trois premières minutes, puis devenu payant dès la connexion[21] depuis le ). Le service 3611 est alors le service le plus utilisé. Il était censé disparaître définitivement en [22] mais sa mort est une nouvelle fois reportée.

- La vente par correspondance (de billets de train par exemple).

- Des sites de rencontres et messageries roses (Sextel de Cyrille Jubert[23], 3615 ALINE de Claude Perdriel[8], 3615 ULLA[24])

- Des sites de jeux (comme le 3615 CRAC J[25] de Cécile Alvergnat).

Entre 1984 à 1988, l'essor du Minitel explose grâce au succès des messageries instantanées[26] - [14], nées des expériences des services STEL à Nice et GRETEL à Strasbourg (serveur à l'initiative des Dernières Nouvelles d'Alsace), ainsi que SM à Paris (Serveur médical de Canal 4)[27]. Au printemps 1985 naît la première messagerie grand public sur le 3615, créée par deux anciens de Teletel3V pour le Parisien libéré, nommée MESPL.

L’État français, par le ministère des PTT, a fortement encouragé le développement du Minitel. Les PTT ont ainsi distribué gratuitement les terminaux de base, les modèles plus évolués étaient loués ou vendus, tels que le Minitel couleur, le Minitel 10 équipé d'un combiné téléphonique ou encore dans les années 1990 le Magis et le Magis Club équipés de lecteurs de cartes à puce.

Cette décision était motivée par les économies de fabrication, de distribution et de recyclage de millions d'annuaires papier chaque année. Ainsi, les foyers équipés de Minitel ne recevaient plus que les pages jaunes, au lieu des pages blanches et des pages jaunes. Ce modèle économique, inventé pour le Minitel et consistant à subventionner le terminal par le prix du service, a été fortement critiqué à l'époque par la presse. Il a depuis été repris pour les services de téléphonie mobile[25]. La facturation s'effectuait également par comptabilisation sur la facture téléphonique. Un serveur pouvait, soit être contacté directement par le réseau téléphonique (no d'appel direct), soit être connecté à un des réseaux kiosques (3613, 3614, 3615, etc.).

Seul le 3618 ou service MIAMI (service de communication de Minitel à Minitel) est resté en service jusqu'au . En effet ce service ne dépendait pas du même réseau support[28].

Expériences à l'étranger

Au milieu des années 1980 seuls 50 000 à 70 000 terminaux avaient été exportés et aucun pays n'avait accepté le système français de Vidéotex en entier[29].

Deux groupes de presse anglo-saxons, Times Mirror et Knight-Ridder, ont abandonné en 1986 leurs expériences de "Vidéotex"[29], qui était alors le nom générique du minitel à l'international[29], après y avoir perdu 80 millions de dollars[29], faute d'avoir su mettre les appareils à la disposition du public visé à un coût supportable[29].

Une forte expansion

Le Minitel (programme Télétel) revint à plus de huit milliards de francs en équipements de terminaux avec une durée de vie estimée de huit ans pour les Minitel . Pendant le même laps de temps, le chiffre d'affaires des services télématiques atteint les 3,5 milliards de francs et les économies de papier atteignirent 500 millions de francs par an .

Au cours de l'année 1985, le million de Minitel est dépassé en trombe et la croissance du trafic est telle qu'au cours de l'été 1985 les ordinateurs du réseau Transpac, qui véhicule le trafic Télétel, sautent, prenant de court l'administration des PTT[29]. Cette panne de juin 1985, causée par le succès des services liés au 36 15, conduit à une altération prolongée du service pour la plupart des abonnés au Minitel[30] - [31]. La situation ne redeviendra normale qu'au bout de deux semaines[32].

Au cours de la même année 1985, le réseau affiche plus de 15 millions d’heures de communication via le minitel par mois[33]. Puis « fin janvier 1986, le parc des minitels atteint 1,4 million d'unités (dont 300 000 dans les entreprises et 1,1 million au domicile des particuliers) »[29].

Au début des années 1990, le Minitel équipait 6,5 millions de foyers. Il dépassait de loin le nombre d'utilisateurs du réseau CompuServe, qui offrait en Amérique du Nord des services semblables, et plus encore de Prodigy (en) qui lui ressemblait davantage parce qu'utilisant lui aussi une interface graphique rudimentaire.

Au tournant des années 1980-1990, les Américains s'intéressèrent de très près au réseau Vidéotex français : à un moment où les Français s'interrogeaient sur l'avenir du Minitel, le futur vice-président Al Gore envoya un jeune homme, David Lytel, enquêter en France non sur les techniques utilisées mais sur les contenus des services Teletel offerts[34]. Ce rapport contribua à la préparation du discours sur « les autoroutes de l'information » prononcé par Al Gore en 1994[35].

Le réseau Télétel du Minitel comportait au départ deux types de facturation : 3613 (communication payée par le service) et 3614 (communication payée par l'usager, 20 francs – 3,05 € – par heure environ, pas de rémunération du service, réduction en heures creuses). En fut créé le système kiosque avec le 3615. La rémunération du service est 60 francs – 9,15 € – par heure environ, payés par l'usager, dont 40 F (6,10 €) pour le service et 20 francs (3,05 €) pour France Télécom, système de « taxation arrière » souhaité par l'industrie de la presse pour rendre son contenu payant.

Ces numéros courts à quatre chiffres ont remplacé les numéros initiaux, au gré de l'évolution du plan de numérotation de l'opérateur historique :

- 11 jusqu'au à 23 h, puis 3611

- (16) (3) 613 91 55, puis 36 13 91 55 après le à 23 h, puis 3613 depuis le

- (16) (3) 614 91 66, puis 36 14 91 66 après le à 23 h, puis 3614 depuis le

- (16) (3) 615 91 77, puis 36 15 91 77 après le à 23 h, puis 3615 depuis le

L’apparition du kiosque en 1984 fait exploser le nombre de services qui passe de 145 en 1984, à 2 074 en 1985, 5 000 en 1987 et 25 000 en 1995[11]. Cette année-là, les services génèrent près d’un milliard d’équivalents euros de revenus pour un parc installé de 6,5 millions de terminaux[36]. Les messageries dont les messageries roses participent fortement à la diffusion du Minitel. Elles représentent 50 % des appels en 1990[37].

Les serveurs (numéros de téléphone) auxquels on se connectait avec un Minitel étaient appelés des services Télétel. C'était en effet des passerelles vers le réseau Télétel, basé sur Transpac, qui permettait de mettre en relation les Minitel avec les serveurs des prestataires de service.

En marge de ces services Télétel, il était tout à fait possible de composer des numéros classiques à 8 puis 10 chiffres, que ce soit pour se connecter à un autre Minitel configuré en mode « retourné »[N 1] ou pour accéder à des serveurs « RTC » directement connectés sur le réseau téléphonique commuté, donc non surtaxés. Une communauté de passionnés fréquentait ainsi régulièrement ces micro-serveurs similaires (en plus accessibles) aux serveurs BBS qui se développaient aux États-Unis et ailleurs. À l'échelle locale, des collectivités proposaient également de tels serveurs Minitel à accès direct. Aujourd'hui encore, de nombreux systèmes de télégestion utilisent ce système, aussi bien en appel entrant (visualisation de données et d'événements ou émission d'ordres) qu'en appel sortant (télé-alarme).

France Télécom engage un processus pour proposer l'annuaire électronique 3611 sur ordinateur et plus seulement sur Minitel et développe le site www.pageszoom.com (qui sera vendu en 2006 à l'Américain KKR[38]).

En octobre 1995, la Direction des annuaires de France Télécom en présente une maquette au salon International des Télécommunications à Genève. En avril 1997 le site Les Pages Zoom (www.lespageszoom.com) ouvre. Il comporte les Pages jaunes, les Pages blanches, un service de photos de ville (qui sera copié dix ans plus tard par Google Street View), une cartographie et un moteur de recherche de pages web intégrant celui de la société Echo. En juillet 1998, le service Les Pages Zoom obtient le LISA Award du meilleur annuaire au monde sur Internet à Boston et le portail voila.fr ouvre au public. Les annuaires de France Télécom sont ensuite devenus accessibles sous la marque « www.pagesjaunes.fr ». La gestion du service des annuaires de France Télécom est transférée à l'ODA.

En 2000, le Minitel est encore utilisé par près de 25 millions de personnes (pour 60 millions d'habitants)[39], avec un parc de près de 9 millions de terminaux[40]. Il restait toujours très utilisé, y compris pour les transactions commerciales, à tel point que certains moteurs de recherche comme Yahoo! ou AltaVista avaient un service Minitel[41] - [42]. Cependant les services à facturation de type 3615 ou supérieur étaient vivement concurrencés par le Web. L'arrêt prévu, en du service 3611 annuaire électronique, est reporté devant le nombre significatif de connexions. En 2008, le 3611 a enregistré 200 000 à 300 000 connexions par mois, et représentait encore « 80 des 220 millions[36] de connexions Minitel réalisées » l'année précédente, en 2007[43]. Le 3611 s'arrêta, comme les autres services Minitel, le [44].

Apogée et concurrence d'Internet

L'apogée du nombre de foyers équipés d'un Minitel est atteint en 1993, avec un pic à 6,5 millions[11]. Quant à l'utilisation des services, elle atteint son maximum en 2003, avec un peu moins de 5 millions de Minitels et à peu près autant d'ordinateurs individuels simulant des Minitels pour utiliser les services Télétel[11]. Le nombre de ces services a été supérieur à 25 000 en 1995 et 1996, puis est descendu à 9 602 en 2003, 6 123 en 2005[45] et environ 3 000 en 2008[11].

En 2005, le nombre des appels (hors annuaire électronique) est de 351 millions, en baisse de 26% par rapport à 2004[45]. PagesJaunes Groupe est créé, afin de regrouper les activités d’édition d’annuaires en France, à l’international, et les autres activités de l’entreprise.

En septembre 2006, France Télécom vend pour 3,3 milliards d'euros le groupe PagesJaunes aux fonds d’investissement américain KKR et Goldman Sachs basés à New York, qui détiennent alors 54 % du capital de l’entreprise, le reste étant coté en bourse 5.

En , selon le groupe France Télécom, le réseau de Minitel enregistrait encore 10 millions de connexions mensuelles sur 4 000 codes de services Vidéotex, dont un million sur le 3611 (annuaire électronique).

En 2010, 2 millions de personnes utilisaient encore le minitel[46], pour 200 000 euros de chiffre d'affaires[47].

Arrêt du service

Le réseau Télétel est fermé par France Télécom - Orange le 30 juin 2012[9] - [48], conséquence de la décroissance des usages malgré de timides tentatives d'évolutions du Minitel, face à la concurrence d'Internet désormais facilement accessible depuis les ordinateurs personnels. Certains, tels Bernard Marti, critiquent le manque de volonté de certains dirigeants à aller vers davantage d'affichage d'images ou de dessins[49].

Certains rares sites Minitel (comme les micro-serveurs) restent néanmoins accessibles sur le réseau téléphonique (RTC), indépendamment du réseau Télétel[50].

Hors de France

Le système Minitel a été implanté avec plus ou moins de succès dans plusieurs pays :

- Allemagne : Bildschirmtext ou BTX[51], qui est un système centralisé, à l'encontre du Minitel français[52] ;

- Belgique avec Belgacom;

- Espagne : Ibertex via Telefonica. En 1991, il y avait 275 000 terminaux installés. L'installation coûtait l'équivalent de 255 € et le coût mensuel variait entre 179 € et 409 €, selon la vitesse du modem (de 2 400 à 9 600 bauds)[53] ;

- Royaume-Uni : Prestel, mais ce système ne réussit pas à s'implanter au niveau résidentiel[54] ;

- Irlande : Telecom Eireann (1988)[55] ;

- Italie : SIP (1985)[56] ;

- Pays-Bas : Viditel et Vidéotex ;

- Afrique du Sud : Beltel 1986 avec Telkom ;

- États-Unis : via Qwest à Minneapolis et Omaha (1990) ;

- Canada : En 1988, Bell Canada lance Alex, « un service électronique d'information et de transactions fortement influencé par le système français Minitel »[57]. Le service est d'abord offert à Montréal puis à Toronto. En 1991, il comptait 32 000 abonnés, mais le taux de rétention est proche de zéro en raison des frais de connexion - [58]. L'intérêt baisse rapidement à mesure que se répand l'usage du Web. Le service est abandonné en [57]. Un autre système nommé « Telidon » est également testé[9].

- Japon : système "Captain"[9].

En 1988, Bruno Lussato, spécialiste des systèmes informatiques, disait : « On nous dit que le monde entier nous envie le Minitel. Je ne sais pas s’il nous l’envie, messieurs, mais je peux en tout cas vous dire une chose avec certitude, c’est qu’il ne nous l’achète pas »[59].

Technique

Le Minitel est un terminal informatique passif, c'est-à-dire qu'il se comporte uniquement comme un clavier et un écran, avec une très faible capacité de traitement (traitement du protocole vidéotex) et pas de dispositif de stockage. Les services sont accessibles depuis une ligne de téléphone grâce au modem V23 incorporé (1 200 bit/s en réception, 75 bit/s en émission). Le Minitel était muni de prises en T pour la connexion au réseau téléphonique de France Télécom.

L'écran du Minitel est une matrice texte d'une taille de 25 lignes par 40 colonnes en mode Vidéotex (8 nuances de gris) et se base sur un système de codage qui lui est propre. Un jeu de caractères graphiques, chacun constitué de 6 gros pixels, lui permet d'afficher des images en mode « mosaïque », un peu à la manière de l'art ASCII.

Caractéristiques du Minitel 1

- Modem V.23 (1 200 bit/s en réception - 75 bit/s en émission) intégré.

- Affichage Vidéotex en 40 colonnes et 8 couleurs (alpha-mosaïque).

- Transmission par voie série entre un micro-ordinateur, au moyen d'un connecteur DIN, et le Minitel jusqu'à 1 200 bit/s

- Consommation : 10 W en veille, 30 W en utilisation[60].

Caractéristiques du Minitel 1B

Toutes les caractéristiques fonctionnelles du Minitel 1 plus[61] :

- Modem V.23 « retournable » (pouvant passer en réception 75 bit/s et émission 1 200 bit/s).

- Mode d'affichage supplémentaire téléinformatique 80 colonnes type VT100.

- Touches supplémentaires : flèches 4 directions, touches Fnct et CTRL permettant d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires telles que l'insertion/suppression de caractères/lignes (avec scroll hardware local), ou caractères supplémentaires ou de contrôle propres à un terminal VT100 (TAB, BRK, LF, BS, CAN).

- Transmission par voie série étendue jusqu'à 4 800 bit/s.

Caractéristiques du Minitel 2

Toutes les caractéristiques fonctionnelles du Minitel 1B plus :

- Jeu de caractères étendu DRCS (voir plus bas)

- Transmission par voie série étendue jusqu'à 9 600 bit/s.

- Microcontrôleur 80C32 cadencé à 14,318 18 MHz avec 256 octets de mémoire vive[62]

- 8 kio de mémoire vive dynamique

- Le logiciel du Minitel est stocké sur une EPROM de 256k bits

- Détecteur de sonnerie téléphonique intégré (permet de prendre un appel en tant que serveur, avec le modem retourné, sans avoir besoin d'un câble de détection de sonnerie externe).

Différents modèles

Les caractéristiques techniques des Minitel étaient décrites dans des ouvrages de référence intitulés « STUM » (Spécifications Techniques d'Utilisation du Minitel), qui se déclinaient par modèle (STUM 1, STUM 1B, STUM 10, etc.). Elles étaient disponibles initialement auprès du CNET puis de France Télécom.

En dépit de normes détaillées, il existait de légères différences entre modèles, et surtout entre fabricants. Il était possible pour le serveur d'« interroger le Minitel » pour en récupérer le modèle exact et, éventuellement, adapter le service :

- Minitel 1 standard : fonctionne en standard ASCII qui permet le dialogue avec des banques de données internationales. L'affichage est en 8 nuances de gris (noir et blanc y compris).

- Minitel 1 couleur : les 8 nuances de gris sont converties en couleurs : noir, rouge, vert, jaune, bleu, magenta, cyan, blanc (selon l'ordre des codes employés) ; noir, bleu, rouge, magenta, vert, cyan, jaune, blanc (selon l'intensité de gris) ; le clavier de ce modèle était par ailleurs extérieur à l'écran.

- Minitel 1 dialogue : ce terminal, destiné principalement aux sourds et malentendants, dispose d'un logiciel de messagerie instantanée qui utilise le mode « retourné » du modem, il permet ainsi un dialogue par écrit avec un correspondant utilisant un autre Minitel de n'importe quel modèle, en s'appelant directement par le réseau téléphonique sans passer par l'intermédiaire d'un serveur.

- Minitel 1B : son clavier est équipé de nouvelles touches, dont Fnct et Ctrl, permettant de modifier certains paramètres (minuscules/majuscules, retourner le modem, modifier le débit des communications…). Il est capable d'afficher 80 colonnes de texte, possède des fonctions supplémentaires d'affichage (« insérer ligne », « supprimer ligne »…), et son modem peut être retourné, c'est-à-dire que les débits en réception et en émission seront inversés. De plus, il est dit « bistandard », car il peut fonctionner en mode Videotex (24 lignes de 40 caractères) ou VT52 (24 lignes de 80 caractères)[63].

Les Minitels 1 étaient équipés de « mouchards » : deux zones mémoire de 8 caractères qui pouvaient être écrites et/ou lues par le serveur auquel le Minitel était connecté (équivalent d'un « cookie » sur le Web). La Commission nationale de l'informatique et des libertés les déclara illégaux, en particulier parce que le contenu des mouchards ne pouvait pas être directement consulté par l'utilisateur du terminal. Dans la pratique, quelques serveurs[64] permettaient à l'utilisateur de consulter ces mouchards et d'y écrire les caractères de son choix. SM permettait aussi d'écrire un message de son choix dans les mouchards d'un autre utilisateur connecté à ce service, qui en était prévenu par un message[65].

- Minitel 2 : permet à l'utilisateur de protéger, par un mot de passe, l'accès à son terminal. Le Minitel 2 dispose en outre d'une fonction répertoire (possibilité de pré-enregistrer jusqu'à 10 numéros). Il permet aussi un affichage graphique plus évolué en permettant de redéfinir les caractères (DRCS, Dynamical Redefinable Character Set — en français, JCRD, Jeu de Caractères Dynamique Redéfinissable). Cette fonction est peu utilisée car elle est lente et que le parc de Minitel 2 n'a jamais été assez étendu.

- Minitel 5 : Minitel portatif à cristaux liquides qui a les mêmes fonctions que le Minitel 10 bistandard, combiné téléphonique en moins.

- Minitel 10 : cumule les fonctions du Minitel et d'un téléphone sophistiqué. Il existe aussi une version bistandard (10b).

- Minitel 12 : répondeur télématique capable de prendre une communication, d'afficher une page d'accueil et d'enregistrer le message écrit laissé par le correspondant.

- Minitel Magis : apparu à la fin des années 1990, ce modèle redessiné apporte plusieurs innovations comme la possibilité de mettre un mot de passe, un assistant et un lecteur de carte à puce pour les achats en ligne.

- Magis Club : Minitel pouvant afficher des images au format JPEG en 64 niveaux de gris. Son modem peut se connecter à 9 600 bit/s. Ce mode est souvent appelé TVR, pour Télétel Vitesse Rapide. Quelques services ont été spécifiquement créés pour cette version de Minitel, qui sait aussi gérer le DRCS et le mode bistandard, et inclut même un lecteur de carte à puce.

- Sillage 1000 VR ; ce téléphone-répondeur-minitel compact fabriqué par Alcatel intègre un petit écran à cristaux liquides.

- Modèles commercialisés en France

Minitel 1 (NFZ 300 La Radiotechnique) 1982.

Minitel 1 (NFZ 300 La Radiotechnique) 1982. Minitel 1b Telic Alcatel.

Minitel 1b Telic Alcatel. Minitel 10 Telic Alcatel.

Minitel 10 Telic Alcatel. Minitel 2 Telic Alcatel.

Minitel 2 Telic Alcatel..jpg.webp) Minitel 2 Philips.

Minitel 2 Philips. Minitel 5 Matra.

Minitel 5 Matra. Minitel Magis.

Minitel Magis. Alcatel Web Touch.

Alcatel Web Touch.

- Prototypes non distribués

Minitel photographique (avec page Vidéotex photographique).

Minitel photographique (avec page Vidéotex photographique).

- Marché international

Minitel destiné au marché grec.

Minitel destiné au marché grec. Minitel conçu pour le marché japonais.

Minitel conçu pour le marché japonais.

Premiers modèles

Les premiers modèles ont été livrés avec un clavier alphabétique (ABCDEF), choix de suite critiqué au moins par un ingénieur de La Radiotechnique impliqué dans le projet, déroutant pour les habitués des claviers normalisés des machines à écrire ou des terminaux informatiques en AZERTY ou QWERTY, sans arranger réellement les non-familiers des claviers. Ils ont été vite abandonnés au profit de la disposition AZERTY. Les premiers modèles ne permettaient pas de garder à l'écran la mémoire de la dernière page consultée quand on se déconnectait du service consulté en ligne, car la page d'accueil du réseau s'affichait aussitôt. Deux solutions s'opposaient : rester connecté (et continuer à payer) pour garder cette page à l'écran, ou placer un boîtier de mémoire entre la ligne et le Minitel. Ces deux solutions étant coûteuses, la solution vint d'utilisateurs ayant trouvé qu'il suffisait de débrancher la prise téléphonique sans appuyer sur « Fin de Connexion ». Une autre possibilité était de frapper très rapidement, deux fois, cette même touche.

Au sein même de l'équipe de création du premier Minitel, la majorité était favorable à la technique du terminal passif, finalement adoptée. D'autres défendaient l'idée d'équiper le Minitel d'un processeur avec un bus, ouvrant la possibilité de cartes d'extension et un système d'exploitation. Les partisans de cette option, rétrospectivement plus favorable, n'ont pas obtenu gain de cause, principalement pour des raisons de prix de revient. Pendant quelques semaines a été exposé à la Fnac, magasin français de vente de matériels électroniques et libraire, un curieux hybride qui intégrait un micro-ordinateur, le Sinclair ZX81, dans un Minitel. Ainsi était réalisé le mariage du clavier écran modem sans processeur (le Minitel) avec le micro-ordinateur sans écran (le Sinclair). Pour trouver un micro-ordinateur communicant à cette époque, il faut se tourner vers le SMT Goupil G1, équipé d'un modem acoustique.

Sur les premiers modèles de Minitel 10 (équipés d'un téléphone), la touche permettant de composer sans décrocher n'était pas une touche ordinaire, mais exerçait une pression sur le contact de détection du combiné au travers d'une tringle munie d'un ressort (ce qui lui donnait un toucher très particulier). Le Minitel de base ne comportait pas de numéroteur (il fallait numéroter sur le téléphone et appuyer sur « Connexion/Fin »). Néanmoins comme il était également muni d'une prise péri-informatique (une simple liaison série), certains programmeurs arrivèrent à le faire numéroter en envoyant des séries de décrocher/raccrocher simulant la numérotation par impulsion. Ceci a été appelé la procédure « takatakata ».

Le Minitel a été ponctuellement utilisé en Côte d'Ivoire et des modèles ont été conçus pour le Japon et la Grèce (voir photo dans la galerie ci-dessus). Il a été intégré dans diverses applications industrielles (terminal de gestion de magasins de stockage, de lignes de production, d'enregistrement de résultats de contrôles qualitatifs et quantitatifs, de gestion de programmes d'équipements informatisés, etc.) ou de service [commandes par les réparateurs des pièces détachées auprès de Service SA (groupe Philips), par exemple]. En 1987, pour réaliser les premières connexions transatlantiques, Jean-Louis Fourtanier, directeur du centre serveur CTL qui héberge nombre de services Vidéotex de presse, exporte clandestinement des Minitel aux États-Unis et au Canada permettant à des utilisateurs des deux rives de dialoguer en direct.

Fin de vie et recyclage

Conséquences d'Internet

À la fin des années 1990, le Minitel commence à être directement concurrencé par certains sites web (Internet), bien que le taux d'équipement en Minitel soit encore sans comparaison avec celui des micro-ordinateurs équipés d'un modem et d'un abonnement Internet.

En 1997, le Minitel rapportait six milliards de francs[66]. Puis, Lionel Jospin, le Premier ministre, a souhaité favoriser Internet au détriment du Minitel[66].

En 2003, le Minitel représentait 47 % des revenus de l'ensemble Télétel, Audiotel, Internet[67].

Plusieurs points clés différencient le Minitel et Internet :

- L'ergonomie des systèmes informatiques ainsi que celle des services disponibles par Internet a évolué de façon plus rapide que celle du Minitel, tant en matière d'affichage (la résolution graphique des images, puis plus tard des vidéos, a été supérieure sur ordinateur) que d'interface homme-machine (la souris, et plus tard les écrans tactiles, n'ont pas eu d'équivalents pour le Minitel) ;

- Le débit moyen des connexions Internet a continuellement progressé, alors que celui des Minitels est resté identique ;

- La rapidité de démarrage du Minitel a été rattrapée par celle des ordinateurs (dans les années 1990, un ordinateur pouvait demander plusieurs minutes pour démarrer, alors qu'il est désormais possible de le faire en quelques secondes, dans le cas d'une veille prolongée ou avec les ordinateurs où le système est installé sur SSD par exemple).

Il existe cependant un débat autour de la question « le Minitel a-t-il favorisé, ou pas, l'émergence d'Internet ? » :

- L'argument qui semble l'avoir favorisé est l'aspect éducatif, et plus particulièrement la familiarisation à utiliser le couple clavier/écran ainsi que l'interrogation d'un moteur de recherche (avec l'Annuaire électronique de France Télécom) ;

- La thèse opposée explique que la France accusait un retard notable en accès Internet dans les années 1990 (retard rattrapé dans les années 2000)[68].

Cependant, l’intérêt porté par France Télécom au Minitel n’a eu aucun effet à long terme sur le développement des sociétés basées sur le WorldWideWeb ou l’adoption de l’utilisation d’Internet en France ; les rangs de la France sont à peu près égaux à ceux des États-Unis et de l'Allemagne en ce qui concerne la pénétration actuelle de l'internet à haut débit dans les ménages[69].

Le Minitel étant un terminal ; techniquement il peut être utilisé pour accéder à Internet en mode texte. Anecdotiquement, des passerelles Minitel/Internet[42] ont été mises en place pour accéder à certains services internet depuis le Minitel (messagerie électronique et Usenet[42]) et même des services professionnels (bancaires[70]…). Un serveur de conversation comme XYZ créa quelque temps un site web du même nom permettant de se connecter depuis un ordinateur. Les connectés par ce moyen ne rapportaient rien, mais assuraient une « masse critique » de connectés susceptible de retenir les usagers Minitel du même serveur.

i-Minitel

i-Minitel est une norme lancée en 2000, qui permettait à l'utilisateur d'accéder à des services Minitel via l'Internet avec un ordinateur, une connexion bas débit ou haut débit, et un logiciel navigateur spécialisé[71] - [72]. Le service n'est pas disponible hors de la France métropolitaine (outre-mer ou étranger) parce qu'il faut avoir une ligne fixe France Télécom[73]. Le service est désormais fermé du fait de la fin du Minitel.

Impact environnemental et démantèlement

En 2004, un article de ZDNet annonce que « l'opérateur historique « cède à titre gracieux » les Minitels de première génération à ses clients. Pour les associations écologistes, France Télécom se défausse de ses responsabilités en matière de recyclage des déchets ». Ce que dément l'opérateur[74]. La même année, un article du site web Brest-ouVert estime que « par un tour de passe-passe France Télécom s’apprête à se débarrasser de ces millions de minitels de la première génération, en fin de vie, que la réglementation l’obligerait bientôt à collecter puis à recycler »[75].

En 2012, La Dépêche du Midi écrit : « dans un souci de préservation de l'environnement, Orange a mis en place un dispositif de collecte et de recyclage des Minitels »[76], ce qui est confirmé par France Télécom - Orange[77].

C'est à Toulouse que sont démantelés les Minitel collectés par France Télécom - Orange[78].

Minitel 2.0

Benjamin Bayart a proposé d'appeler « Minitel 2.0 » le processus de centralisation d'Internet en général, et du Web en particulier, lors des 8es Rencontres mondiales du logiciel libre, à Amiens vendredi [79]. Cette tendance à la centralisation, porteuse d'atteintes à la neutralité du réseau et de réduction des potentialités des acteurs de ce réseau, rapprochent, selon lui, Internet du modèle du Minitel : un dispositif totalement centralisé dans lequel il faut solliciter l'autorisation d'émettre et où la norme est la réception.

Préservation et restauration

Depuis l'arrêt officiel du kiosque télétel en juin 2012, plusieurs initiatives font renaître le patrimoine numérique autour du Minitel :

- En 2013, le projet Cervin a ressuscité des minitels en leur permettant d'envoyer des tweets depuis une passerelle Arduino[80].

- En 2017, plusieurs micro-serveurs Minitel sont encore en fonctionnement, accessibles par numéro direct à 10 chiffres[81] - [82] - [83].

- Printemps 2018, des services emblématiques sont « recréés » et accessibles en ligne via un émulateur fonctionnant dans un navigateur web[84].

- Du 21 au 27 mai 2018 Exposition d'Art Minitel 3615LOVE au CCIC, Cerisy-la-Salle, créée par le laboratoire PAMAL. Artistes, œuvres & seconds originaux : Armandine Chasle, Jacques-Élie Chabert et Camille Philibert (L'objet perdu), Eduardo Kac (Vidéotex Poems), Chris Marker (Conversations), Marie Molins.

- (date anniversaire six ans après l'arrêt de Télétel) : ouverture du site web du musée du Minitel[85].

- 18 juillet 2021: création de l'association "Musée du Minitel et de la Télématique"[86].

Dans la culture populaire

Roman

Le développement français historique du Minitel est cité, sur un ton largement polémique, et sans enquête contradictoire, dans Comédies Françaises, un roman d’Éric Reinhardt publié en 2020 aux Éditions Gallimard.

Le roman évoque l'arrêt du réseau Cyclades, lancé dans le cadre du Plan Calcul français et basé sur une technologie de Datagramme. Il impute cet arrêt à ce que le président Valéry Giscard d'Estaing, selon lui malencontreusement influencé par Ambroise Roux, aurait négligé la technologie des datagrammes développée par Louis Pouzin, au profit de la technologie du Minitel.

Le roman raconte l'une des premières révolutions numériques, celle des années 1971 à 1975, marquée par la croissance exceptionnellement forte du volume de données dans les ordinateurs et les prémices d'Internet, via les réseaux d'ordinateurs comme Arpanet et le Réseau Cyclades, dans un contexte technologique marqué par une très forte innovation.

Cinéma

Dans le film à suspens psychologique français 3615 code Père Noël réalisé en 1989 par René Manzor, le jeune Thomas de Frémont désirant (et croyant) contacter le père Noël en compagnie de son ami Pilou, discute à distance avec l'antagoniste du film en utilisant son Minitel personnel.

Dans le film La Personne aux deux personnes (2008), un faux journal télévisé animé par Patrick Poivre d'Arvor annonce le décès par accident de l'inventeur du Minitel.

Série télévisée

3615 Monique, série sortie en 2020 sur OCS, retrace l'histoire de trois jeunes étudiants qui vont monter le premier service de Minitel rose grâce à une expérimentation locale. La série développe l'impact de cette nouvelle technologie sur la société française des années 1980 entre libération sexuelle et élection de François Mitterrand[87].

Musique

En 1987, la chanteuse Marie-Paule Belle sort en 45 tours la chanson Mini-Minitel, écrite par son autrice Françoise Mallet-Joris et composée par elle-même[88].

En 1989, Michel Polnareff chante Goodbye Marylou, où il évoque des discussions sur Minitel avec une certaine Marylou.

En 1991, les Inconnus citent le service Minitel 3615 ULLA dans leur chanson à succès C'est toi que je t'aime (vachement beaucoup).

En 2017, Seth Gueko cite également le service Minitel 3615 ULLA sur le morceau Grand Paris de l’album Prose Élite.

Blagues autour du Minitel

Du temps du Minitel, on pouvait entendre parler du « 3615 code quinenveut » des Deschiens ou du « 3615 code j'existe » de Valérie Lemercier[89].

Internet

Le vidéaste Web Usul anime l'émission 3615 Usul entre 2011 et 2014 sur Jeuxvideo.com[90].

Notes et références

Notes

- Le Minitel peut être transformé très facilement en serveur : à partir du Minitel 1B un raccourci-clavier permet de retourner le modem interne du Minitel afin qu'il émette une "porteuse" sur laquelle un Minitel esclave pourra se connecter.

Références

- « 🔎 Minitel : définition et explications », sur Techno-Science.net (consulté le )

- "Les exemples américains et japonais" par Martine Leventer, dans Le Monde du 20 septembre 1973

- Article de Martine Leventer, repris dans "L'impensé informatique. Au miroir du quotidien Le Monde, 1972/1980", thèse en sociologie de l'information et de la communication soutenue en 1994 par Pascal Robert à la Sorbonne sous la direction de Philippe Breton

- Minitel Story[PDF], Dossier de Presse de Vivement Lundi pour France 3, 2004.

- Dominique Forest, Françoise Jollant-Kneebone et Musée des arts décoratifs, Roger Tallon : le design en mouvement : [exposition, Paris, Musée des arts décoratifs, 8 septembre 2016-8 janvier 2017], Musée des Arts décoratifs, (ISBN 978-2-916914-65-7 et 2-916914-65-X, OCLC 959712675)

- Propos de Bernard Marti dans un reportage d'I-Télé du 29 juin 2012.

- Source Wall Street Journal.

- Le monde du Minitel se paye Le Monde, Michel Puech, dans Mediapart, 20 juin 2010.

- Claude Rizzo-Vignaud, « Historique du Minitel », sur telecommunications.monsite-orange.fr, (consulté le ).

- Jean-Guy Lacroix et Gaëtan Tremblay, Les Autoroutes de l'information : un produit de la convergence, vol. 1995, PUQ (lire en ligne), p. 275.

- « Du Minitel à l'internet », sur INA - La revue des médias, .

- Minitel: comment les Dernières Nouvelles d'Alsace ont inventé l'Internet social par Vincent Glad, Slate.fr, 18 novembre 2011.

- Minitel : le petit père du Net tire sa révérence, Sébastien SEIBT, France 24, 29 juin 2012.

- Minitel : comment les Dernières Nouvelles d'Alsace ont inventé l'Internet social, par Vincent Glad, Slate.fr, 18 novembre 2011.

- DNA, en selle Gretel, par Isabelle Hanne, Libération, 12 juin 2012.

- Le point sur la messagerie instantanée, par Anca Boboc, Réseaux, Édition Lavoisier, 2005/6 (no 134).

- Je m’appelle Jean-Marc et j’ai été « animatrice » de Minitel rose, par Jean-Marc Manach, L'Obs avec Rue89, 29 juin 2012.

- « Teletel connects businesses and consumers throughout France using Minitel terminals and computers equipped with modems. Users use their terminals to connect to Teletel, which gives them access to a multitude of services for consumers and businesses. These include the electronic directory, time schedules and reservation services, e-mail, weather reports, games and classified advertisements. Standard Minitel terminals are loaned on request at no additional charge to fixed line subscribers. Terminals with advanced features are available for a monthly rental charge. » (page 77) « Revenue from the Teletel electronic data transmission kiosque decreased 18.8% in 2002 due to the downward trend in electronic data transmission traffic, which decreased 22.4% in 2002. » (page 172) (en) Thierry Breton et Michel Combes, SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 20-F Commission file no. 1-14712 : FRANCE TELECOM, , p. 77.

- « the French have been the most successfull »(en) Prospective in foreign language teaching…, (lire en ligne), « ED318220 - Plus Ca Change: Minitel and Teletel, Electronic … - ERIC », page numérotée à la fois 69 et 72.

- Tarifs des services Minitel et Audiotel de France Telecom.

- Avis no 01-1149 de l'Autorité de régulation des télécommunications sur la décision de France Télécom relative à la modification de la tarification du service 3611[PDF].

- Le point, 28 juillet 2008. À l'agonie, l'annuaire minitel 3611 disparaîtra en .

- Cette année, c'est la fin du Minitel ! Émission Café découvertes sur Europe 1 le 18 novembre 2011.

- « 3615 Ulla, la fin d'un mythe », sur 01net (consulté le ).

- Denis Perier, Le dossier noir du Minitel rose, Paris, Albin MIchel, , 222 p. (ISBN 978-2-226-03479-3), section 13.

- Le minitel est mort, vive le minitel !, par Pierre, journaldugeek.com, 30 juin 2012.

- Audrey Vautherot, « Le Minitel : Présentation Et Histoire » [archive du ], sur gralon.net, (consulté le ).

- [PDF].

- "Le phénomène minitel En 1985, ce n'était qu'un pari risqué. En 1986, c'est un succès industriel et commercial" par Eric Le Boucher dans Le Monde du 12 avril 1986

- Jacques Anis, Texte et ordinateur : l'écriture réinventée ?, (lire en ligne), page 94.

- Yves Lasfargue, Robotisés, rebelles, rejetés ? : maîtriser les nouvelles technologies, (lire en ligne), page 152.

- Rapport sur la résilience des réseaux de télécommunications, (lire en ligne), page 10.

- Vincent Pierrot, « Fin du Minitel : retour sur 30 ans d’Internet à la française », sur ZDnet, (consulté le )

- (en) « David Lytel : un Américain à l'école du Minitel », sur Libération,

- (en) « Vice President Al Gore Information Superhighways Speech [commonly mis-referrenced as "Al Gore Invents the Internet"] »,

- « Minitel : encore 220 millions de connexions en 2007 », sur ZdNet, .

- Antonio Gonzalez et Emmanuelle Jouve, « Minitel : histoire du réseau télématique français », Flux, vol. 47, no 2, , p. 84-89 (lire en ligne).

- FT cède sa participation dans PagesJaunes à KKR et Goldman Sachs.

- Gilles Pison, « La population de la France en 2000 », Population et Sociétés, no 366, (lire en ligne)

- Vincent Leblé, « Le 30 juin, le Minitel s'éteint », La Nouvelle République, (lire en ligne, consulté le )

- « 3615 Yahoo ou la revanche du Minitel », sur 01Net, (consulté le ).

- « 3615 Altavista ou le Web en mode texte sur Minitel », sur 01net.com, (consulté le ).

- Par La rédaction de ZDNet.fr, « Minitel : France Télécom coupera l'annuaire 3611 en 2009 », sur ZDNet, (consulté le )

- Marie Bascoulergue, « Retro Actu : 30 juin 2012 – Arrêt définitif du Minitel en France », sur pleinevie.fr, (consulté le )

- Services de Communication Résidentiels/ Ligne de Solutions Kiosques, « Bilan Minitel 2005 », sur www.leskiosques.com, France Télécom, (version du 4 septembre 2006 sur Internet Archive)

- Tom's Guide, En 2010, 2 millions de Français utilisent encore le Minitel, 17 juillet 2010.

- PC Inpact, Le Minitel génère encore plus de 200 000 euros par an. 8 juillet 2011.

- « La fin du Minitel programmée en 2012 », sur Le Monde, (consulté le ).

- Claire Staes, « 3615 Bernard », sur rennes.lemensuel.com, (consulté le ).

- « Si si, le Minitel fonctionne encore en 2022 ! », sur Musée du Minitel (consulté le )

- (de) « Bildschirmtext - Computerwissen für alle? », Der Spiegel, (ISSN 2195-1349, lire en ligne, consulté le )

- (en) H. Bouwman, M. Christoffersen, Relaunching Videotex, Springer Science & Business Media, 2012, p. 128.

- (en) Santiago Lorente, « Spain great expectations. A new wave of optimism » dans H. Bouwman, M. Christoffersen, Relaunching Videotex, Springer Science & Business Media, 2012, p. 114-116, (en ligne).

- (en) H. Bouwman, M. Christoffersen, Relaunching Vidéotex, Springer Science & Business Media, 2012, p. 136.

- (en) Rory Egan, « The Minitel », Independent.ie, (lire en ligne, consulté le )

- O. L., « Les appels en provenance de l'étranger se multiplient », Les Echos, (lire en ligne, consulté le )

- Avant Internet, il y avait…, sur radio-canada.ca du ], consulté le 7 juillet 2017.

- Alextel (Bell Canada) 1988, consulté le 22 mai 2016.

- Olivier Tesquet, « 3615, fin de connexion ; au Minitel, la France reconnaissante », Télérama, (lire en ligne).

- France Telecom, « Minitel 2 - Mode d'emploi modèle Philips », sur minitel.cquest.org, (consulté le ).

- Spécifications du Minitel 1 plus.

- HxC2001 Tech, « HxC2001 HeadQuarters : Étude et Programmation du Minitel », sur hxc2001.free.fr (consulté le ).

- « Minitel 1 bistandard modèle Alcatel - Notice à usage professionnel » [PDF], sur wiki.labomedia.org (consulté le ).

- Dont le Serveur médical (3615 SM) de François Lagarde et de sa société Canal 4.

- Ce que ce service nommait irradier le minitel du correspondant.

- « Passer du Minitel à Internet, pas si facile ! Lionel Jospin prône une « migration du Minitel vers Internet » », sur usinenouvelle.com, (consulté le ).

- (en) Thierry Breton et Michel Combes, Securities and Exchange Commission Washington, D.C. 20549 Form 20-F Commission file no. 1-14712 : France Telecom, 2003.

- « Rapport du groupe de travail présidé par Francis Lorentz : Commerce électronique : une nouvelle donne pour les consommateurs, les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics » [PDF], sur vie-publique.fr, (consulté le ).

- (en) « Worldwide Broadband Speed League 2018 », sur cable.co.uk (consulté le ).

- Frédéric Berg, « ING Direct clone ses systèmes d'information », sur 01net.com, (consulté le ).

- « Le Minitel se met à la mode Internet », sur 01net, .

- « Minitel : Une deuxième vie sur Internet », sur UFC Que choisir, .

- « Questions Techniques Fréquemment Posées (F.A.Q.) L'accès au réseau i-minitel », sur concours-fonction-publique.com (consulté le ).

- « France Télécom se sépare de ses Minitels sur fond de polémique », sur ZDNet, .

- « La cession des minitels par France Télécom : un cadeau empoisonné ? », sur Brest-ouVert, .

- « Le Minitel va s'éteindre le , pensez à le recycler », sur La Dépêche du Midi, .

- « Vos questions sur la fin du minitel », sur Orange, .

- « 3615 code recyclage, la dernière demeure des Minitels », sur Reuters, .

- Internet libre, ou minitel 2.0.

- Hacké, détourné, remixé : le Minitel a encore la cote, 2013.

- « Jelora, serveur-minitel sur Raspberry Pi », sur jelora.fr.

- « COMPUTEL est de retour », sur medium.com.

- « Dragster… restauration du serveur Minitel sur Macintosh », sur medium.com.

- « Retour du Minitel sur le web 3611.re et 3615co.de ».

- « Ouverture du site web du Musée du Minitel ».

- « Création de l’association »Musée du Minitel et de la Télématique » » [html], (consulté le )

- « 3615 Monique - Série (2020) », sur senscritique.com (consulté le )

- Mini-Minitel, encyclopedisque.fr.

- « Quels sont vos meilleurs (ou vos pires) souvenirs du Minitel ? », sur L'Express, .

- Carole Boinet, « Usul, la nouvelle star de la critique de jeu vidéo », sur Les Inrocks, (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Valérie Schafer et Benjamin G. Thierry, Le Minitel : l'enfance numérique de la France, Paris, , 230 p. (ISBN 978-2-36367-014-4, EAN 9782363670144, BNF 42694702)

- Marie Marchand, La Grande Aventure du Minitel, Librairie Larousse, 1987, (ISBN 978-2-03-518237-1).

- Christian Tavernier, Montages autour d'un Minitel, , 148 p. (ISBN 2-85535-218-5, BNF 35722216)

- Jean-Yves Rincé, Le Minitel, Paris, coll. « Que sais-je ? », , 127 p. (ISBN 2-13-043233-6, ISSN 0768-0066, BNF 35306412)

- Michel Abadie, Minitel story : les dessous d'un succès, , 176 p. (ISBN 2-8289-0313-3, BNF 34928375)

- Thierry Brayer, Net Mergitur, Énigme autour du Minitel, éd. Ardemo, 2012, (ISBN 978-2-952927-45-1).

- (en) Jullien Mailland, Kevin Driscoll, Minitel, Welcome to the Internet, MIT Press, 2017, (ISBN 978-0-262036-22-1).

- Denis Perier, Le dossier noir du Minitel rose, éd. Albin Michel, 1988, (ISBN 978-2226034793).

- Michel Abadie, Minitel story : les dessous d'un succès, , 176 p. (ISBN 2-8289-0313-3, BNF 34928375)

Programmation du minitel

- Guide pratique du Minitel et du Vidéotex , Jean-Pierre Saboureau et Geneviève Bouché, CEDIC / Nathan, 1984

- Programmez votre minitel , Jean-Claude Fantou, Éd. Radio, 1989

Filmographie

- Antenne 2 / INA : Une invention révolutionnaire

- Le 3615 ne répond plus, documentaire diffusé sur France 3 le mercredi 21 septembre 2022

Articles connexes

Liens externes

- (fr) Historique de la Télématique (Claude Rizzo-Vignaud)

- (fr) Du Minitel à l'Internet (La revue des médias, INA)

- (fr) La mémoire du Minitel et des réseaux X.25 (Minitel.org)

- [PDF]« Spécifications Techniques d'Utilisation du Minitel 1B » (STUM1B)[PDF], document de la Direction générale des Télécommunications (1986).

- Musée du Minitel, 2018

- (en) « Internet, Minitel and the Advent of the Hot Air Balloon », par Jean Benoit Nadeau in ICWA Letters, février 2000.

- (fr) JT 13h France 2 "La fin du Minitel il y a 8 ans"

- Le Réveil des Geeks , Jurassic Web (6/7) , ARTE, documentaire, consulté le 12 janvier 2022.

- Le Minitel underground, Jurassic Web (7/7) , ARTE, documentaire, consulté le 12 janvier 2022.

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :