Mornac (Charente)

Mornac est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente (région Nouvelle-Aquitaine). Elle fait partie du Grand Angoulême.

| Mornac | |||||

Mairie de Mornac. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente | ||||

| Arrondissement | Angoulême | ||||

| Intercommunalité | GrandAngoulême | ||||

| Maire Mandat |

Francis Laurent 2020-2026 |

||||

| Code postal | 16600 | ||||

| Code commune | 16232 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Mornacois | ||||

| Population municipale |

2 137 hab. (2020 |

||||

| Densité | 91 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 40′ 52″ nord, 0° 16′ 22″ est | ||||

| Altitude | Min. 61 m Max. 178 m |

||||

| Superficie | 23,48 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Angoulême (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Touvre-et-Braconne | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

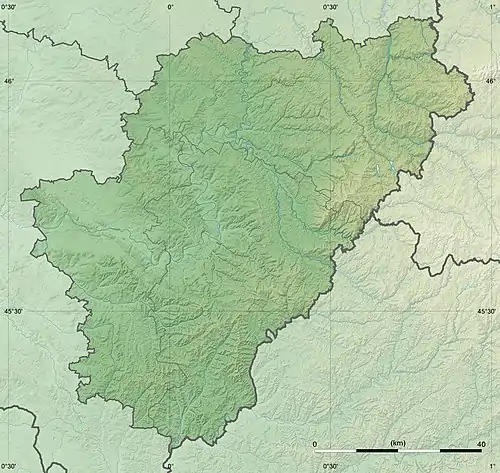

Géolocalisation sur la carte : Charente

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.mornac.fr | ||||

Géographie

Localisation et accès

Mornac est une commune située à 10 km à l'est d'Angoulême.

Mornac est devenue une zone résidentielle de l'agglomération d'Angoulême. Petit village il y a 20 ans, elle a connu une très forte hausse de constructions individuelles ces toutes dernières années.

Mornac est aussi à 3,5 km à l'est de Ruelle-sur-Touvre, chef-lieu de son canton, 11 km au sud-ouest de La Rochefoucauld et 18 km à l'ouest de Montbron[2].

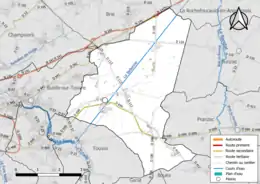

La D 699, route d'Angoulême à Montbron, ancienne route nationale 699, la traverse d'ouest en est. La commune est aussi traversée par la D 113, qui reste sur les hauteurs entre les Favrauds et le Quéroy. La D 106, à l'est de la commune, va du Quéroy à Garat. La N 141 d'Angoulême à Limoges, route Centre-Europe Atlantique, borde le nord de la commune lorsqu'elle traverse la forêt de la Braconne[3].

La voie ferrée Angoulême-Limoges traverse la commune où elle avait une gare au Quéroy. La gare la plus proche est la gare de Ruelle, desservie par des TER à destination d'Angoulême et de Limoges.

Hameaux et lieux-dits

La commune comprend le hameau du Quéroy, situé à l'est, ainsi qu'une partie des forêts domaniales de Bois Blanc au sud, et la Braconne au nord-est. Le Quéroy est situé sur la route de Montbron et touche presque celui de la Brouterie. Il a donné son nom à la gare du Quéroy-Pranzac située sur la ligne d'Angoulême à Limoges et marquant l'embranchement de la ligne de Nontron et Thiviers.

Les autres hameaux sont les Theils près des Riffauds (commune de Ruelle), le Maine Quérand, les Mesniers, Bois Marceau et les Gibauds qui entourent le bourg, la Brouterie et Ronzac près du Quéroy.

La commune compte aussi la résidence Chabasse, cité construite par les Américains dans les années 1950, ainsi que des lotissements plus récents qui s'étendent à l'ouest du bourg jusqu'à Fourville (commune de Ruelle)[3].

Communes limitrophes

Géologie et relief

La commune est située en zone calcaire datant du Jurassique supérieur (Oxfordien dans une grande moitié est et Bois Blanc, et Kimméridgien à l'ouest). Un système de failles a rehaussé légèrement la partie oxfordienne. Le bourg est situé dans une vallée sèche donnant sur les sources de la Touvre qu'emprunte la route d'Angoulême à Montbron[4] - [5] - [6].

La moitié orientale de la commune est un plateau faiblement incliné vers l'est portant la forêt de la Braconne, et Bois Blanc au sud. Ce plateau fait partie du karst de La Rochefoucauld et on peut trouver des gouffres comme la Fosse de l'Ermitage qui fait 50 m de profondeur et 200 m de diamètre, ou la Fosse Redon en limite de la Braconne.

Une vallée sèche ou combe traverse la commune d'est en ouest et entaille le plateau. Se dirigeant vers la Touvre à Magnac, elle passe au pied du bourg.

La commune contient le point culminant de la région d'Angoulême, qui est de 178 mètres, au Puy de Nanteuil. De cet endroit on peut voir le bassin d'Angoulême à l'ouest, et la forêt de la Braconne à l'est, et par delà, le Massif central avec la Charente limousine qui commence avec le massif de l'Arbre en direction de Montembœuf culminant à 353 mètres.

Le point le plus bas est à 61 m, situé en limite ouest de la commune près de la route d'Angoulême. Le bourg est à environ 90 m d'altitude et le Quéroy à 135 m[3].

Réseau hydrographique

La commune est située dans le bassin versant de la Charente au sein du Bassin Adour-Garonne[7]. Elle est drainée par la Bellonne[8] - [Carte 1].

À cause de son sol karstique, aucun cours d'eau ne traverse la commune et sa principale vallée est sèche. Toutefois, dû au relief important de ses têtes de vallées ou combes, quelques fontaines sont au pied du Puy de Nanteuil, en particulier près du bourg comme la Font Michaud et celle du Maine Quérand.

Gestion des eaux

Le territoire communal est couvert par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Charente ». Ce document de planification, dont le territoire correspond au bassin de la Charente, d'une superficie de 9 300 km2, a été approuvé le . La structure porteuse de l'élaboration et de la mise en œuvre est l'établissement public territorial de bassin Charente[9]. Il définit sur son territoire les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, en respect des objectifs de qualité définis dans le troisième SDAGE du Bassin Adour-Garonne qui couvre la période 2022-2027, approuvé le [10].

Climat

Comme dans les trois quarts sud et ouest du département, le climat est océanique aquitain, et semblable à celui de la ville de Cognac où est située la station météorologique départementale.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 2 | 2,8 | 3,8 | 6,2 | 9,4 | 12,4 | 14,4 | 14 | 12,1 | 8,9 | 4,7 | 2,6 | 7,8 |

| Température moyenne (°C) | 5,4 | 6,7 | 8,5 | 11,1 | 14,4 | 17,8 | 20,2 | 19,7 | 17,6 | 13,7 | 8,6 | 5,9 | 12,5 |

| Température maximale moyenne (°C) | 8,7 | 10,5 | 13,1 | 15,9 | 19,5 | 23,1 | 26,1 | 25,4 | 23,1 | 18,5 | 12,4 | 9,2 | 17,7 |

| Ensoleillement (h) | 80 | 103,9 | 153,3 | 184,5 | 204,9 | 239,6 | 276,4 | 248,3 | 199,4 | 159 | 96,8 | 78,8 | 2 024,9 |

| Précipitations (mm) | 80,4 | 67,3 | 65,9 | 68,3 | 71,6 | 46,6 | 45,1 | 50,2 | 59,2 | 68,6 | 79,8 | 80 | 783,6 |

Urbanisme

Typologie

Mornac est une commune rurale[Note 1] - [12]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[13] - [14]. Elle appartient à l'unité urbaine d'Angoulême, une agglomération intra-départementale regroupant 18 communes[15] et 109 055 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[16] - [17].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Angoulême, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 95 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[18] - [19].

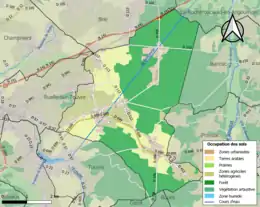

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (54,3 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (56,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (54,3 %), terres arables (20,2 %), zones agricoles hétérogènes (12 %), zones urbanisées (10,1 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (3,4 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Mornac est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[21]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[22].

Risques naturels

Mornac est exposée au risque de feu de forêt du fait de la présence sur son territoire des forêts domaniales de Bois Blanc et de la Braconne. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été élaboré pour la période 2017-2026, faisant suite à un plan 2007-2016[23]. Les mesures individuelles de prévention contre les incendies sont précisées par divers arrêtés préfectoraux et s’appliquent dans les zones exposées aux incendies de forêt et à moins de 200 mètres de celles-ci. L’arrêté du règlemente l'emploi du feu en interdisant notamment d’apporter du feu, de fumer et de jeter des mégots de cigarette dans les espaces sensibles et sur les voies qui les traversent sous peine de sanctions. L'arrêté du rend le débroussaillement obligatoire, incombant au propriétaire ou ayant droit[Note 3] - [23] - [24] - [25].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines)[26]. Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[27].

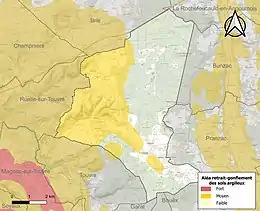

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 39,2 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,4 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 949 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 693 sont en en aléa moyen ou fort, soit 73 %, à comparer aux 81 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[28] - [Carte 3].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[27].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1988, 1993, 1999 et 2009. Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2011 et par des mouvements de terrain en 1999[21].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[29].

Toponymie

Le nom de la localité est mentionné sous les formes anciennes Mornac, Mornaco en 1110[30].

Il s'agit d'une formation toponymique gauloise ou gallo-romaine en -acum, suffixe d'origine gauloise à valeur locative ou d'appartenance, précédé du nom de personne gallo-romain Morinus ou Maurinus (dérivé de Maurus), d'où Morinacum, « domaine de Morinus »[31].

Le nom de Quéroy serait issu du latin quadrŭvium signifiant « carrefour »[32] qui a donné carrouge, « carrefour », en ancien français[33]. En effet, deux voies antiques se croisaient à cet endroit.

Limite dialectale

La commune est située à la limite entre langue d'oïl (domaine du saintongeais, à l'ouest, Mornac-village) et langue d'oc (dialecte limousin) (à l'est, le Quéroy)[34].

Histoire

Antiquité

La commune était traversée par deux voies antiques supposées romaines qui se coupaient au Gros Chêne près du Quéroy.

- La voie d'Angoulême à Limoges, d'ouest en est, appelée chemin des Anglais qui passait par Bois Blanc (route forestière), le Quéroy et Vilhonneur[35].

- La voie entre Périgueux et Poitiers par Montignac et Rom dite le Chemin ferré ou chemin de Sers, nord-sud. Elle passait sur les hauteurs entre les Favrauds et le Quéroy (actuelle D 113) et se prolonge ensuite vers le sud par un chemin jusqu'à Bouëx, avant de se perdre sur les hauteurs de la forêt d'Horte[36].

Les vestiges d'une habitation antique située le long de cette dernière voie a été retrouvée au Puy de Nanteuil[37].

Ancien Régime

En 768, le roi Charlemagne, nouveau roi des Francs, après que l'Aquitaine eût été conquise par Pépin le Bref entre 760 et 768, descendit à Angoulême et y rassembla une armée, afin de contrer les fils de Waïfre qui s'étaient révoltés. Il séjourna à Mornac en mai et Angeac-Charente en juillet. Il alla ensuite sur le bord de la Dordogne pour s'y faire livrer les révoltés, et y construire la forteresse de Fronsac[38].

Au cours du Moyen Âge, Mornac se trouvait sur un itinéraire secondaire est-ouest entre Montbron et Angoulême fréquenté par les pèlerins qui allaient au sanctuaire de Saint-Jacques-de-Compostelle et aux reliques de saint Eutrope à Saintes[39].

Sous l'Ancien Régime, le château des Ballans était longtemps possédé par la famille des Graviers, avant d'être la propriété du comte de Monstiers-Mérinville[Note 4].

Époque moderne

Pendant la première moitié du XXe siècle, la commune était desservie par la petite ligne ferroviaire d'intérêt local à voie métrique des Chemins de fer économiques des Charentes allant d'Angoulême à Roumazières par Montbron appelée le Petit Mairat; il y avait deux stations, l'une au bourg de Mornac et l'autre au Quéroy. La commune était alors essentiellement rurale[40].

Politique et administration

Administration municipale

Intercommunalité

Mornac a rejoint en 2012 la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, formant ainsi sa 16e commune[44]. Elle est remplacée en 2017 par le Grand Angoulême qui compte 38 communes.

Élection présidentielle de 2002 (second tour)

Inscrits : 1488 - Abst. : 13,91 % - Jacques Chirac : 1000 voix (86,06 %) - Jean-Marie Le Pen : 162 voix (13,94 %)

Élections législatives de 2002 (second tour)

Inscrits : 1493 - Abst. : 40,12 % - Jean-Claude Beauchaud (PS) : 500 voix (61,12 %) - Brigitte Miet (UMP) : 318 voix (38,88 %)

Élection présidentielle de 2007 (second tour)

Inscrits : 1669 - Abst. : 11,44 % - Ségolène Royal : 854 voix (60,78 %) - Nicolas Sarkozy : 551 voix (39,22 %)

Élections législatives de 2007 (second tour)

Inscrits : 1675 - Abst. : 34,34 % - Martine Pinville (DVG) : 704 voix (67,43 %) - Philippe Mottet (UMP) : 340 voix (32,57 %)

Élection présidentielle de 2012 (second tour)

Inscrits : 1722 - Abst. : 14,81 % - François Hollande : 930 voix (67,88 %) - Nicolas Sarkozy : 440 voix (32,12 %)

Élections législatives de 2012 (premier tour)

Inscrits : 1723 - Abst. : 39,23 % - Martine Pinville (PS) : 558 voix (54,17 %) - Elise Vouvet (UMP) : 157 voix (15,24 %) - Marie-Hélène Boutet de Monvel (FG) : 110 voix (10,68 %) - Marie-Christine Cardoso (FN) : 104 voix (10,10 %) - Vincent You (DVD) : 38 voix (3,69 %) - Cyril Tardat (EÉLV) : 30 voix (2,91 %) - Dominique de Lorgeril (DVD) : 8 voix (0,78 %) - Michel Deboeuf (NPA) : 8 voix (0,78 %) - Catherine Tarrus (NC) : 7 voix (0,68 %) - Jean-Pierre Courtois (LO) : 4 voix (0,39 %) - Alain Chailloux (DVD) : 3 voix (0,29 %) - Danièle Duclaud (DVD) : 2 voix (0,19 %) - Jean-Carlo Sitzia Le Blond (DVD) : 1 voix (0,10 %)

Élection présidentielle de 2017 (second tour)

Inscrits : 1798 - Abst. : 21,52 % - Emmanuel Macron : 764 voix (64,26 %) - Marine Le Pen : 425 voix (35,74 %)

(Source : Ministère de l'Intérieur https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult__presidentielle-2017/(path)/presidentielle-2017/075/016/016232.html)

Politique environnementale

Dans son palmarès 2022, le Conseil national de villes et villages fleuris de France a attribué deux fleurs à la commune[45].

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[46]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[47].

En 2020, la commune comptait 2 137 habitants[Note 5], en diminution de 1,79 % par rapport à 2014 (Charente : −0,6 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 28,6 %, soit en dessous de la moyenne départementale (30,2 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 29,9 % la même année, alors qu'il est de 32,3 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 1 057 hommes pour 1 105 femmes, soit un taux de 51,11 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,59 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Équipements, services et vie locale

Enseignement

Mornac possède une école maternelle comprenant trois classes et une école élémentaire comprenant six classes. Le secteur du collège est Ruelle[52].

Lieux et monuments

Patrimoine religieux

L'église paroissiale Saint-Martin date du XIIe siècle. Elle possède deux cloches, l'une datant de 1564 et classée monument historique au titre objet depuis 1943, l'autre datant de 1724 et inscrite monument historique depuis 2004. Sa chaire en bois sculpté est aussi classée monument historique depuis 1908[53].

Le logis du Quéroy qui était un ancien prieuré a été restauré.

Place de l'église.

Place de l'église. Ancien prieuré au Quéroy.

Ancien prieuré au Quéroy.

Patrimoine civil

- Château des Ballands

Patrimoine environnemental

- Forêt de la Braconne

- Forêt de Bois Blanc

- Fontaines avec lavoirs (Font Michaud et Maine Quérand)

L'ancien bourg et l'église.

L'ancien bourg et l'église. Jardin de la mairie.

Jardin de la mairie. Salle des fêtes au pied du bourg.

Salle des fêtes au pied du bourg. Z.E. de la Braconne (ancien camp américain).

Z.E. de la Braconne (ancien camp américain).

Personnalités liées à la commune

- Lucien Deschamps (1906-1985) : peintre, ayant un succès local grâce à ses tableaux représentant la vie charentaise, a vécu au logis du Quéroy[54].

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Le débroussaillement s'applique notamment aux abords de constructions, chantiers, travaux ou installations sur une largeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et de 7 mètres minimum de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

- En Charente, les marquis puis comtes de Mérinville (Loiret) possédaient aussi les terres de Brigueuil et Montrollet.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Mornac » sur Géoportail (consulté le 21 juin 2022).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Site habitants.fr, « Les gentilés de Charente », (consulté le )

- Distances orthodromiques prises sous ACME Mapper

- Carte IGN sous Géoportail

- Visualisateur Infoterre, site du BRGM

- Carte du BRGM sous Géoportail

- [PDF] BRGM, « Notice de la feuille d'Angoulême », sur Infoterre, (consulté le )

- « Cartographie du bassin Adour-Garonne. », sur adour-garonne.eaufrance.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Mornac », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Poitou-Charente-Limousin (consulté le )

- « SAGE Charente », sur https://www.gesteau.fr/ (consulté le )

- « Caractéristiques du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Cognac, Charente(16), 30m - [1961-1990] », sur infoclimat.fr (consulté le )

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 d'Angoulême », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Mornac », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Plan départemental de protection des forêts contre l’incendie 2017 – 2026 », sur draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Arrêté portant classement de massifs forestiers et obligation de débroussaillement. », sur www.charente.gouv.fr, (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente », sur www.charente.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente », sur www.charente.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Mornac », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente », sur www.charente.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Jean Nanglard, Cartulaire de l'église d'Angoulême, t. IX, Bulletins et mémoires de la Société archéologique et historique de la Charente, imprimerie G.Chasseignac, (1re éd. 1180), 296 p. (lire en ligne), p. 124,168

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Paris, Librairie Guénégaud, (1re éd. 1963), 738 p. (ISBN 2-85023-076-6), p. 481.

- Stéphane Gendron, La toponymie des voies romaines et médiévales : les mots des routes anciennes, Errance, , 196 p. (ISBN 2-87772-332-1, lire en ligne), p. 61

- Site du CNRTL : étymologie de carrefour

- Statistique monumentale de la Charente, p. 55

- Statistique monumentale de la Charente, p. 165

- Statistique monumentale de la Charente, p. 167

- Christian Vernou, La Charente, Maison des Sciences de l'Homme, Paris, coll. « Carte archéologique de la Gaule », , 253 p. (ISBN 2-87754-025-1), p. 224

- André Debord in Jean Combes (dir.) et Michel Luc (dir.), La Charente de la Préhistoire à nos jours (ouvrage collectif), St-Jean-d'Y, Imprimerie Bordessoules, coll. « L'histoire par les documents », , 429 p. (ISBN 2-903504-21-0, BNF 34901024, présentation en ligne), p. 85

- Joël Guitton et al., Les chemins de Saint-Jacques en Charente, éditions Sud Ouest, , 254 p. (ISBN 978-2-8177-0053-3, présentation en ligne), p. 9

- Jules Martin-Buchey, Géographie historique et communale de la Charente, édité par l'auteur, Châteauneuf, 1914-1917 (réimpr. Bruno Sépulchre, Paris, 1984), 422 p., p. 251

- « La Charente », sur Gallica, (consulté le ).

- « Décès de Jacques Persyn, maire de Mornac et figure politique charentaise », sur charentelibre.fr, (consulté le ).

- « Francis Laurent succède à Jacques Persyn à la mairie de Mornac », sur charentelibre.fr, (consulté le ).

- Journal Sud Ouest, édition de la Charente, 4 janvier 2012 (voir en ligne)

- Les communes labellisées, Site des villes et villages fleuris consulté le .

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Mornac (16232) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Charente (16) », (consulté le ).

- Site de l'inspection académique de la Charente, « Annuaire des écoles » (consulté le )

- « Mornac », base Palissy, ministère français de la Culture

- Gérard Aubisse, Les peintres des Charentes, du Poitou et de Vendée, XIXe-XXe siècles : dictionnaire et notices biographiques, , 543 p. (lire en ligne), p. 64-65

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Jean-Hippolyte Michon (préf. Bruno Sépulchre), Statistique monumentale de la Charente, Paris, Derache, (réimpr. 1980), 334 p. (lire en ligne)

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site sur la ville de Mornac

- Catillus Carol, « Mornac », (consulté le )