Forêt de la Braconne

La forêt de la Braconne est une forêt domaniale de la Charente, en France, située à l'est d'Angoulême.

| Forêt de la Braconne | ||||

Parking du Lac des Pins. | ||||

| Localisation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Position | Angoulême, La Rochefoucauld |

|||

| Coordonnées | 45° 44′ 00″ nord, 0° 19′ 00″ est[1] | |||

| Pays | ||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | |||

| Département | Charente | |||

| Géographie | ||||

| Superficie | 3 904 ha[3] | |||

| Longueur | 14 km | |||

| Largeur | 4 km | |||

| Altitude · Maximale · Minimale |

120 m 156 m 75 m |

|||

| Compléments | ||||

| Protection | Réseau Natura 2000[5] | |||

| Statut | Forêt domaniale | |||

| Essences | chêne, pin | |||

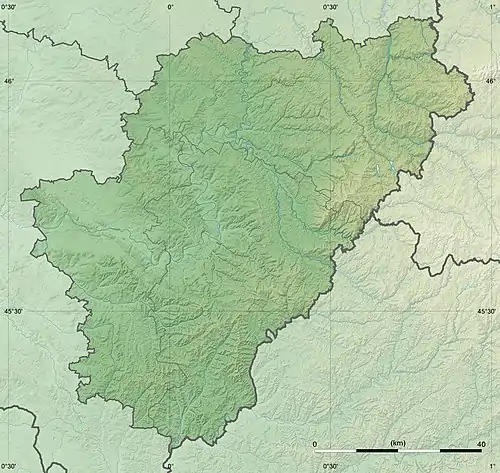

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Charente

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| ||||

Géographie

Cette forêt domaniale gérée par l'ONF couvre 3 904 hectares.

Elle est située à l'est d'Angoulême et à l'ouest de La Rochefoucauld et couvre dix communes : Brie, Jauldes, Coulgens, La Rochette, Agris, Rivières, Saint-Projet-Saint-Constant, Bunzac, Pranzac, dans le canton de La Rochefoucauld, et Mornac (canton de Ruelle-sur-Touvre)[6].

La forêt recouvre un vaste plateau allongé selon un axe nord-sud. Elle fait environ 14 km de long sur 4 km de large, et est bordée à l'est par la vallée du Bandiat. Ce plateau, légèrement incliné vers l'est, est à une altitude d'environ 120 mètres. Le point culminant de la forêt est situé au Gros Fayant, 156 mètres, où il y avait une tour d'observation militaire.

La forêt est coupée dans sa largeur par la N141 (route Centre-Europe Atlantique), et la D12 Angoulême-Chasseneuil. D'autres routes départementales la sillonnent, comme la D110, la D88 (dite route de la Duchesse), la D11, la D105.

Elle est classée en zone Natura 2000, et la totalité de la zone classée de 4 588 ha comprend aussi la forêt de Bois Blanc[4] - [7].

La forêt marque aussi la limite entre langue d'oïl à l'ouest, et occitan à l'est[8].

Géologie

Située sur un plateau allongé de calcaire jurassique, vaste couronne intérieure du Bassin aquitain, la forêt de la Braconne faisait partie de la grande forêt primitive qui se prolonge actuellement au nord-ouest par les forêts de Boixe, Tusson et le massif forestier d'Argenson, comprenant autrefois les forêts d'Aulnay, Chef-Boutonne, Chizé, Benon et le bois des Essouverts, ainsi qu'au sud par celles de Bois-blanc, Dirac, Horte et les forêts du Périgord[9] - [10] - [11].

Ce plateau calcaire au relief légèrement incliné d'ouest en est repose directement sur le socle cristallin du Massif central et il est de structure karstique (karst de La Rochefoucauld). Il comporte des vallées sèches, des « fosses » (terme local désignant les dolines) et des gouffres. Le réseau hydrogéologique correspondant aboutit en particulier aux sources de la Touvre, deuxième exsurgence de France après la Fontaine de Vaucluse, constituée notamment par les pertes du Bandiat et de la Tardoire.

Les principales fosses en sont :

- la Grande fosse, la plus spectaculaire : 55 m de profondeur, 250 m de diamètre (700 m de circonférence)

- la Fosse limousine : 25 m de profondeur, 100 m de diamètre

- la Fosse mobile : gouffre de 50 m de profondeur

La Fosse mobile a une légende : un homme ayant tué son père et voulant dissimuler son cadavre a erré toute une nuit pour trouver cette fosse, qui se dérobait et bougeait sans cesse pour ne pas être complice de ce parricide. On le trouva le matin fou de terreur, coupable de son crime. C'est depuis cette époque qu'on a donné à ce précipice le nom de Fosse mobile[12]. Selon une variante, l'homme s'est livré épuisé aux gendarmes de La Rochefoucauld au petit matin[13].

Les autres fosses sont:

- Fosse de l'Ermitage, située en lisière sud, très large, 200 m de diamètre, 50 m de profondeur

- Fosse Redon (ronde en occitan), située à côté, 100 m de diamètre, 30 m de profondeur

- Fosse Rode

- Trou de Champniers

- Trou des Duffaits

On a dénombré en tout 15 fosses[2].

On peut aussi citer la Grande Combe, vallée sèche orientée sud-nord, longeant le champ de tir côté est et se jetant dans la vallée de la Tardoire à La Rochette (au lieu-dit les Vieilles Vaures), ainsi que le gouffre de chez Roby, à l'est de la forêt et dans la vallée du Bandiat, qui est une des pertes les plus spectaculaires du Bandiat.

Grande fosse.

Grande fosse. Fosse mobile.

Fosse mobile. Fosse limousin.

Fosse limousin. Un des derniers gouffres du Bandiat à Rivières.

Un des derniers gouffres du Bandiat à Rivières. Gouffre du Bandiat « Chez Roby » en hiver.

Gouffre du Bandiat « Chez Roby » en hiver.

Végétation

La forêt est une forêt de type karstique, avec chênes (chênes pédonculés, chênes sessiles dits aussi chênes rouvres, chênes pubescents, chênes verts), pins noirs (pins noirs d'Autriche et pins Laricio), pins sylvestres, cèdres (cèdres de l'Atlas), charmes mais aussi des hêtres ce qui est exceptionnel dans la région. On trouve aussi des érables champêtres et des érables de Montpellier.

Voir entre autres la chênaie de Bois Long, et la hêtraie du Gros Fayant (du latin fagus, hêtre[14]).

Histoire

Le mot Braconne vient de braconnier, initialement du personnel de vénerie chargé d'élever et dresser des chiens de chasse, principalement des braques (bracco). Ce n'est que plus tard que le mot a été appliqué aux personnes chassant en violation des lois.

Il y a très longtemps que cette forêt est domaniale. Elle appartenait de longue date aux comtes d’Angoulême. Le 18 décembre 1226, Henri III, roi d’Angleterre, donnait à Hugues de Lusignan, comte de la Marche et d’Angoulême, Saintes et la Saintonge avec la forêt de la Braconne (« cum foresta de Braconeys »), Oléron et les châteaux de Merpins et de Cognac[2]. François Ier venait aussi y chasser[13].

La forêt de la Braconne a été exploitée pour la chasse donc, mais aussi pour son bois, principalement pour alimenter la fonderie de Ruelle[15], la construction navale, la tonnellerie (fûts de chêne pour le vin et le cognac), la charpenterie, et le charbon de bois.

La Braconne a été réunie au domaine royal à la fin du XIVe siècle lorsque l’Angoumois fut reconquis sur les Anglais, et que Charles VI, roi de France, le donna à son frère Louis duc d’Orléans. Cédée à titre d’apanage au comte d’Artois en 1765, elle a fait retour à la couronne par suite d’un contrat royal d’échange daté du 5 septembre 1776. La contenance était de 10 279 arpents (5 249 ha). Les empiètements violents de la Révolution et les distractions successives tant au profit du comte de La Rochefoucauld qu’au profit du ministère des Armées, ont réduit sa superficie à 3 996 ha. Jusqu’en 1838 toute la forêt était traitée en taillis sous futaie ; les coupes variant de 58 à 150 ha étaient destinées à la fonderie de Ruelle[2] - [11].

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ligne de démarcation qui coupe la France en deux[16], passe dans la forêt de la Braconne, et délimite ainsi la zone libre, familièrement appelée zone nono (non occupée) à l'est, et la zone occupée à l'ouest, scindant ainsi le département en deux.

Le monument des fusillés de la Braconne commémore l'exécution de 16 résistants charentais par les Allemands en 1943 et 1944[17].

Camp français

En 1878, les régiments d’artillerie du 12e corps d’armée viennent s’installer en Braconne à l’est du village des Frauds. Ils y ont aménagé un polygone d’artillerie et un très long champ de tir de 8 km qui coupe la forêt du nord au sud sur sa bordure ouest, au total 383 ha sont soustraits à cette époque aux Eaux et Forêts[2].

Aujourd'hui, ce champ de tir et ce camp sont occupés par le 515e RT.

Le champ de tir en 1916.

Le champ de tir en 1916. Camp militaire du 515e RT.

Camp militaire du 515e RT.

Camp américain

Au sud de la forêt, à la demande de l'OTAN, a été construit en 1952 un immense camp américain de 800 ha, qui était comme une ville autonome dans la forêt. Ce camp abritait 4 000 militaires américains et civils français, avait 12 km de route de ceinture, et 30 km de voies intérieures. Un millier de chars y étaient stockés.

En plus de la route, il était desservi par une voie ferrée qui se détachait de la voie ferrée Angoulême-Limoges. Il y avait un cinéma, et un drugstore, premier supermarché du département.

La cité Chabasse construite dans les années 1960 à l'extérieur du camp pour les gradés et ingénieurs, côté Mornac était un modèle de modernité à l'époque. Ses 44 maisons de plain-pied possèdent chauffage au sol et salles de bain.

Les Américains ont quitté le camp le et le camp a été reconverti en zone économique (ZE de la Braconne). La porte sud-ouest (côté Mornac) est fermée les dimanches et jours fériés, ce qui empêche sa traversée.

Le chenil, au sud du camp, qui abritait les 50 bergers allemands que possédaient les Américains pour surveiller le camp est aujourd'hui celui de la SPA.

L'ex-mess des officiers, au nord du camp, a été transformé en discothèque, le Grand Duc[15].

Habitats

La forêt de la Braconne présente trois habitats naturels d'importance C, des landes et pelouses calcaires à genévrier (Juniperus communis) sur 9 % de sa surface, des hêtraies sur 4 % et des pelouses sèches semi-naturelles sites d'orchidées remarquables sur 1 %.

Espèces d'intérêt communautaire

Insectes

Le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) et le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) sont présents et le site est d'importance C.

Mammifères

Six espèces de chauves-souris sont présentes, en résidence et hivernage la Barbastelle (Barbastella barbastellus), le Grand Murin (Myotis myotis), le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) et pour ces trois espèces le site est d'importance B (site très important 2 à 15 % au point de vue national). Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) est présent en résidence, hivernage et reproduction et le site est pour lui d'importance C. Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) et Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii) sont aussi présents[4].

Sentiers de randonnée

Proche de l'agglomération d'Angoulême, la forêt est sillonnée de nombreux sentiers de randonnée. On peut citer en particulier :

- le GR 36, reliant la Manche aux Pyrénées-Orientales ;

- le GRP « Entre Angoumois et Périgord ».

Maisons forestières

- les Mesniers

- le Gros Fayant

- les Rassats (vendue)

- le Lac Français

- la Croix Rouge (vendue)

- le Rond-Point Limousin

Notes et références

- Coordonnées prises sous Géoportail

- Communauté de communes de la Braconne-Charente

- [2]

- Fiche Natura 2000 Forêts de la Braconne et de Bois Blanc

- [4]

- « La Braconne » sur Géoportail.

- « Cartographie de la zone Natura 2000 » sur Géoportail (consulté le 31 mars 2012).

- Charles de Tourtoulon et Olivier Bringuier, Limite géographique de la langue d'oc et de la langue d'oil, Paris, Imprimerie nationale (réimprimé en 2007 par Massert-Meuzac, IEO), , 63 p. [[ Carte de la limite oc-oil en France, partie ouest, visualisation en ligne]]

- André Debord, La société laïque dans les pays de la Charente Xe-XIIe s., Picard, , 585 p. (ISBN 2-7084-0112-2, présentation en ligne), Les anciennes forêts d'Angoumois

- Jean Combes (dir.) et Michel Luc (dir.), La Charente de la Préhistoire à nos jours (ouvrage collectif), St-Jean-d'Y, Imprimerie Bordessoules, coll. « L'histoire par les documents », , 429 p. (ISBN 2-903504-21-0, BNF 34901024, présentation en ligne), p. 91

- L-F. Alfred Maury, Les forêts de la Gaule et de l'ancienne France, Ladrange, Paris, , 501 p. (lire en ligne), p. 367-368

- Alcide Gauguié, Géographie communale de la Charente, Librairie Bruno Sépulchre, , 412 p., p. 285-286

- Promenades et randonnées en Charente, éditions du Soleil de Minuit, 2002, (ISBN 2-911050-26-6)

- Étymologie de "fayard" sur wiktionary

- Charente, le Guide Fanlac, 1995, (ISBN 2-86577-177-6), p.207

- Guy Hontarrède, Ami entends-tu ?, 1987

- Guide des lieux de mémoire, Petit futé 2005, (ISBN 2-746914-0-34), p. 309

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Communauté de communes Braconne et Charente

- Fiche Natura 2000 de Forêts de la Braconne et de Bois Blanc (INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel)

- Fiche du site sur www.protectedplanet.net