Barbastella barbastellus

Barbastelle d'Europe, Barbastelle commune

NT : Quasi menacé

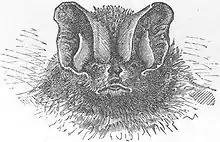

La Barbastelle d'Europe ou Barbastelle commune[1] - [2] (Barbastella barbastellus), est une espèce de chauve-souris de la famille des Vespertilionidés. De taille moyenne, elle est dotée d’un pelage long et sombre. Ses oreilles sont larges, aux bords internes soudés en leur base. Son système d’écholocation à deux faisceaux, un vers le haut et l’autre vers le bas, est assez unique parmi les Vespertilionidés.

C’est une espèce très sensible aux perturbations de son habitat.

La Barbastelle commune est répartie dans presque toute l’Union Européenne et un peu plus à l’est mais ses populations ont subi un déclin important depuis le milieu du XXe siècle. L’UICN la classe comme « quasi menacée ».

Étymologie

Le terme Barbastella vient d’un terme d'un dialecte transalpin de la région de Bologne dans lequel il tient le rôle de nom générique pour « chauves-souris »[3]. Morphologiquement, barba.stella signifierait « étoile barbue ».

Description de l'espèce

La Barbastelle se caractérise par[4] :

- Taille du corps : entre 4 et 6 cm

- Queue : de 38 à 58 mm, la queue est aussi longue que le corps + la tête

- Envergure : de 20 à 29 cm[5]

- Poids : de 6 à 14 g.

- Denture : la formule dentaire 2123/3123 = 34, pour la demi-mâchoire supérieure : 2 incisives dont la première bifide, 1 canine, 2 prémolaires, 3 molaires. Une petite bouche et une denture délicate ne permettent de manger que de petits insectes.

- Pelage : épais et soyeux, brun-noir foncé. La pointe des poils blanchâtre sur le dos, lui donne un aspect givré.

- Oreilles : deux larges oreilles trapézoïdales tournées vers l’avant et jointives à la base au-dessus du front, c’est une conformation très caractéristique qui rend la Barbastelle d’Europe très reconnaissable. À mi-hauteur, le tragus s’amincit fortement et s’étire ensuite en une longue pointe[4]

- Espérance de vie : de 5,5 à 10 ans, l’âge maximal avéré est presque 22 ans

- Vol : rapide et agile

Cette chauve-souris a un museau très sombre, renfrogné, épaté comme celui d’un bouledogue. Les narines s’ouvrent vers le haut. Le pelage est d’aspect « poivre et sel ».

Son vol est très adroit, en général rapide et au ras de la végétation.

Sédentaire, la barbastelle occupe toute l’année le même domaine vital.

La maturité sexuelle est atteinte la première ou deuxième année et l’accouplement a lieu durant l'automne et l'hiver.

Sous-espèces

Il existe deux sous-espèces[4] :

- B. b. barbastellus, forme nominale

- B. b. guanchae, aux Canaries, forme plus brunâtre, avec des poils sans pointe argentée.

Reproduction

La maturité sexuelle a lieu la première année ou la seconde année.

Après la ségrégation sexuelle totale de l’été, les accouplements se font en fin d’été dans des gîtes d’accouplement ou lors de regroupements en grand nombre (dits d’essaimage), en certains lieux. Ils se poursuivent dans les gîtes d’hiver. Autour d’un mâle se rassemble un harem comprenant jusqu’à 4 femelles[4].

La période d’hibernation a lieu de fin octobre à fin mars (en Nouvelle-Aquitaine[6]), isolément et parfois en groupe. Les gîtes d’hiver sont de nature variable : caves voûtées, ruines, souterrains, cavités dans les arbres, etc. La Barbastelle très fidèle à ses gîtes d’hibernation, s'accroche librement à la voûte ou se tient à plat ventre dans une anfractuosité.

Lorsque les femelles sortent d'hibernation, la fécondation différée se déclenche. Pour mettre bas et élever leurs petits, elles se rassemblent en petites colonies, situées dans des trous d’arbre ou sous des écorces décollées.

À partir de la mi-juin, chaque femelle gestante donne naissance à un ou deux nouveau-nés qu’elle allaite jusqu’à six semaines[4]. Les gîtes de maternité en milieu forestier, dans les arbres, comprennent de 10 à 20 femelles. Les individus restent très peu de temps dans le même gîte, pouvant même en changer tous les jours. Une colonie peut occuper en forêt plus de 30 gîtes dans les arbres. Les gîtes dans les bâtiments peuvent rassembler jusqu’à 100 femelles. Ils peuvent se situer dans des bâtiments agricoles (linteaux en bois des portes de grange), derrière les volets des maisons[5]. Ils sont en général plus stables, et peuvent durer tout l’été.

Régime alimentaire

Son régime alimentaire est très spécifique, puisqu’elle se nourrit presque exclusivement de lépidoptères (jusqu’à 99 %), tels que pyrales et lithosies, et dans une moindre mesure aussi de diptères, des névroptères, et selon les régions, de petits coléoptères et d’araignées[5]. Les proies sont capturées en vol.

Cris d’écholocation

Le système d’écholocation de la barbastelle d’Europe est assez unique parmi les Vespertilionidés européens. Elle émet en alternance, deux types de cris ultrasonores (Denzinger et al[7], 2001 et Seibert et al[8], 2015) :

- les signaux de type 1, dirigé vers le bas, émis par la gueule ouverte, en fréquences modulées descendants de 36 à environ 28 kHz, de faible intensité, de courte durée, de 2-3 ms

- les signaux de type 2, dirigé vers le haut, émis par les narines (l’angle entre les deux faisceaux étant approximativement de 70°), plus longs, de faible intensité, en fréquences modulées descendants de 45 kHz à 32 kHz donc de bande plus large.

Les barbastelles sortant de leur gîte émettent alternativement ces deux types de signaux. Les signaux de type 1 recueillis par les microphones inférieurs ont toujours une pression sonore supérieure que ceux de type 2 recueillis par les micros supérieurs. Arrivées à 1-2 m du réseau, les chauves-souris passent aux cris d’approches de larges bandes et cessent les signaux de type 1.

L’anatomie de la tête de la barbastelle montre que la direction d’ouverture des narines est à peu près perpendiculaire à la direction d’ouverture de la bouche. Cette conformation anatomique pourrait expliquer l’angle de 70° observé entre la direction des deux faisceaux. Les signaux de type 1 sont en dessous de la direction de vol et ceux de type 2 sont au-dessus. En volant, la chauve-souris tourne la tête et fixe une cible avec le faisceau nasal.

La barbastelle utilise des signaux qui sont 10 à 100 fois plus faibles que ceux des autres chauves-souris chassant en vol pour empêcher la détection précoce et le comportement de fuite des papillons de nuit. Alors que les neurones de ces papillons réagissent toujours aux signaux de recherche forts émis par Nyctalus leisleri avant que la chauve-souris ne détecte l’échos sur elle, ces mêmes neurones ne détectent pas les signaux d’« écholocation furtive » de la barbastelle[8].

Seibert et al.[8] font l’hypothèse que l’écholocation « furtive » de la Barbastelle est bifonctionnel. Le signal émis vers le haut par les narines pourrait servir principalement à chercher et à localiser les proies. Son faible niveau sonore empêche certes sa détection par les papillons mais limite aussi beaucoup le champ de détection perceptible situé sous la chauve-souris. Le second faisceau vers le bas pourrait avoir évolué pour compenser le désavantage d’utiliser un faisceau furtif.

Activité

La Barbastelle quitte son gîte au crépuscule et chasse près de la végétation, souvent juste au-dessus de la couronne des arbres, en forêt le long des chemins mais aussi sous la canopée ou le long de lisière végétale. Les terrains de chasse sont situés près des gîtes de maternité, jusqu’à 4,5 km. Les jeunes et les mâles chassent en moyenne plus près de leur gîte que les femelles adultes. Certains individus peuvent exploiter jusqu’à 10 zones de chasse différents par nuit.

Aire de distribution

La zone de répartition de la Barbastelle d’Europe est l'Union européenne (dont le nord de la péninsule ibérique, le sud de l'Angleterre et de la Suède, les pays Baltes), la Biélorussie, l’Ukraine, Arménie, Azerbaïdjan, Iran et au Maroc. Elle vit jusqu’à la latitude de 58°−60° N, la limite septentrionale traversant l’Écosse et la Suède. Elle est présente en Corse, Sardaigne, Sicile, Canaries, Baléares et au Maroc. Elle est disparue aux Pays-Bas[9].

En France, la Barbastella barbastellus est présente dans la plupart des départements, du niveau de la mer (Charente-Maritime) jusqu’à 2 035 m dans les Alpes-Maritimes. Les observations sont très rares en bordure méditerranéenne. Elle est en voie d’extinction dans plusieurs régions de la moitié nord de la France, les effectifs sont plus rassurants dans certaines zones du Doubs, de Dordogne, de Vendée, de l’Allier et de Haute-Marne[5]. En Limousin, l’espèce est présente un peu partout dans les milieux boisés de feuillus, toutefois les effectifs ont tendance à diminuer[6].

Habitat

Espèce solitaire, la barbastelle d'Europe fréquente en été les régions boisées et les massifs forestiers assez ouverts qui lui fournissent son terrain de chasse. Elle se rencontre aussi dans les bocages et les jardins près des boisements.

Elle s’abrite dans les arbres ou sous les toits. On la trouve aussi dans les bâtiments (derrière les volets, dans les doubles poutres). Bien résistante au froid, en hiver elle se réfugie dans les grottes, et les caves.

Statut

En Europe, les populations de Barbastelle subissent un déclin général depuis le milieu du XXe siècle.

L'espèce a été déclarée « vulnérable » en 1996 par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). En 2008 son statut est réévalué en « quasi-menacée »[9]. C'est une espèce dont les populations sont sur le déclin :

- Belgique : observée dans 145 sites entre 1930 et 1960, elle est aujourd’hui considérée comme en danger en Wallonie[10]

- Angleterre : très rare, aucune colonie connue

- Allemagne, Italie, Suisse, Espagne, Hongrie, Yougoslavie : rare

- Pologne et Tchécoslovaquie : commune

- France : menacée d’extinction en Picardie et Ile-de-France. Ailleurs, elle n’est observée que dans un nombre très faible de sites, à raison de 1 à 5 individus par sites en général, hormis 5 sites hivernaux accueillant régulièrement entre 100 et 900 individus. Dans de nombreux départements, aucune colonie de mise bas n’est connue[5].

La Barbastelle d’Europe est une espèce très farouche face au dérangement, elle disparaît généralement au lendemain d’une forte perturbation, comme une séance de prises de vues ou une observation prolongée à la lampe[6].

Menaces

- Destruction de peuplements arborés linéaires bordant les chemins, les routes, les ruisseaux et les parcelles agricoles. Disparition d’arbres creux.

- Pratique d’éclaircie et de nettoyage de sous-bois

- Aménagement des grottes ayant provoqué des dérangements

- Réduction du nombre des proies, notamment des petits lépidoptères

- Grande sensibilité aux traitements insecticides en agriculture[6].

Notes

Références

- (en) Murray Wrobel, 2007. Elsevier's dictionary of mammals: in Latin, English, German, French and Italian. Elsevier, 2007. (ISBN 0-444-51877-0), 9780444518774. 857 pages. Rechercher dans le document numérisé

- Meyer C., ed. sc., 2009, Dictionnaire des Sciences Animales. consulter en ligne. Montpellier, France, Cirad.

- Laurent Arthur et Michèle Lemaire, Les Chauves-souris de France Belgique Luxembourg et Suisse, Biotope, , 576 p.

- Christian Dietz, Otto von Helversen, Dietmar Nill (traduction Dubourg-Savage), L’encyclopédie des chauves-souris d’Europe et d’Afrique du Nord, delachaux et niestlé, (2007) 2009, 400 p.

- Audrey Savouré-Soubelet , INPN, Inventaire National du Patrimoine Naturel, MNHN, « Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) » (consulté le )

- Valorisation, Évaluation des Ressources et du Patrimoine Naturel (VERPN/DREAL) (2014), « Barbastelle d’Europe » (consulté le )

- A Denzinger, B M Siemers, A Schaub, H U Schnitzler, « Echolocation by the Barbastelle Bat, Barbastella Barbastellus », J Comp Physiol, vol. 187, no 7, , p. 521-8

- Anna-Maria Seibert, Jens C. Koblitz, Annette Denzinger, Hans-Ulrich Schnitzler, « Bidirectional Echolocation in the Bat Barbastella barbastellus: Different Signals of Low Source Level Are Emitted Upward through the Nose and Downward through the Mouth », PLoS ONE, vol. 10, no 9, (lire en ligne)

- Piraccini R, « Barbastella barbastellus. The IUCN Red List of Threatened Species » (consulté le )

- « Liste rouge | Chauves-souris | Espèces | La biodiversité en Wallonie », sur biodiversite.wallonie.be (consulté le )

Liens externes

- (fr) Référence INPN : Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (TAXREF)

- (en) Référence Mammal Species of the World (3e éd., 2005) : Barbastella barbastellus Schreber, 1774

- (en) Référence Catalogue of Life : Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (consulté le )

- (en) Référence Fauna Europaea : Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

- (en) Référence Animal Diversity Web : Barbastella barbastellus

- (en) Référence NCBI : Barbastella barbastellus (taxons inclus)

- (en) Référence UICN : espèce Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (consulté le )

- (fr) Référence CITES : taxon Barbastella barbastellus (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le )

- (en) Référence Fonds documentaire ARKive : Barbastella barbastellus .

- Conseil Chauve-souris blessée

- Contacts chiropètres régionaux en France