Culture rubanée

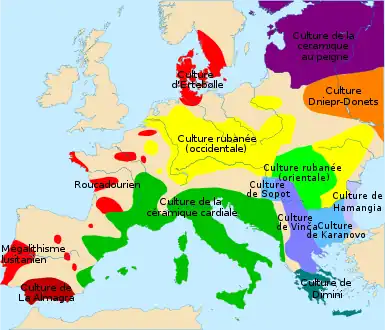

La culture rubanée, ou culture à céramique linéaire, ou plus simplement le Rubané (allemand Linienbandkeramische Kultur ou Linearbandkeramik, abrégé en LBK), est la culture néolithique la plus ancienne d'Europe centrale. Elle date de 5 500 à 4 700 ans av. J.-C. et est présente en Hongrie, République tchèque, Allemagne occidentale, France septentrionale et Belgique (en Hesbaye liégeoise), de même qu'en Moldavie, Ukraine et Roumanie. Elle succède au Beuronien du Mésolithique.

| Autres noms | Culture à céramique linéaire |

|---|

| Répartition géographique | Europe centrale |

|---|---|

| Période | Néolithique |

| Chronologie | 5 500 à 4 700 ans av. J.-C. |

La culture rubanée naît dans le bassin occidental des Carpates dans la Hongrie et la Slovaquie d'aujourd'hui entre 5500 et 5400 avant notre ère et se répand dans les plaines européennes de loess jusqu'au bassin parisien en Europe occidentale (Bickle 2009) et en Ukraine en Europe orientale.

Elle serait la principale manifestation du courant danubien, une diffusion à travers l'Europe centrale de peuples néolithiques suivant le Danube et pratiquant l'agriculture sur brûlis, qu'ils introduisent en Europe. À la même époque, un autre courant de néolithisation, dit courant méditerranéen, suit les côtes nord de la mer Méditerranée et est à l'origine de la culture de la céramique imprimée.

Le Rubané doit son nom aux rubans décorant fréquemment les poteries qui le caractérisent.

Développement

La culture de Starčevo (STA) du début du néolithique a joué un rôle majeur dans la néolithisation de l'Europe du Sud-Est. Elle s'étendit de la Serbie actuelle à la partie occidentale du bassin des Carpates, englobant les régions actuelles du nord de la Croatie et du sud-ouest de la Hongrie (environ 6000 à 5400 av. J.-C.). La plus ancienne culture rubanée (LBK) apparaît au milieu du VIe millénaire av. J.-C. Elle émerge dans le bassin occidental des Carpates des interactions entre les agriculteurs du complexe Starčevo-Körös-Criș et les chasseurs-cueilleurs mésolithiques locaux[1]. Elle coexiste avec la culture de Starčevo en Transdanubie pendant environ 100 à 150 ans.

Des recherches archéologiques ont décrit une zone d’interaction entre des groupes autochtones de chasseurs-cueilleurs et des agriculteurs de l’extrême nord de la culture de Starčevo en Transdanubie, qui aurait pu donner naissance à la culture rubanée. Après sa phase de formation dans l'ouest de la Hongrie, la culture rubanée s'est rapidement répandue en Europe centrale pour atteindre l'Allemagne centrale vers 5500 av. J.-C. Le mouvement peut être divisé en deux groupes : le groupe à céramiques linéaires orientales (dit de l'Alföld) qui se développe dans les Carapates ; et le groupe à céramiques linéaires occidentales, qui, suivant l'axe du Danube, est considéré comme responsable de la néolithisation d'une partie de l'Europe centrale et occidentale[2]. Au cours des 500 années suivantes, la LBK continua de s'étendre pour couvrir une vaste zone géographique allant du bassin parisien à l'Ukraine dans sa dernière phase, tout en restant en Transdanubie jusqu'à environ 4900 av. J.-C.[3].

Caractéristiques de la culture rubanée

Compte tenu de l'absence d'informations écrites pour les sociétés préhistoriques, on ne peut associer des régions à la même culture qu'à partir de la similitude constatée entre objets et vestiges archéologiques. Ces cultures peuvent être définies à partir d'objets caractéristiques (céramique, industrie lithique, statuettes…), de l'habitat (maison, village, territoire) et des pratiques funéraires (sépulture, objets, position du corps…).

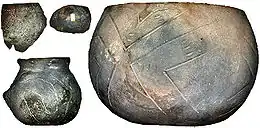

La céramique

Rien ne sert de produire légumes et céréales si on ne peut les conserver pour les périodes les plus difficiles. Pour la conservation des réserves alimentaires et pour le transport de l'eau, les agriculteurs sédentaires fabriquent de remarquables poteries de terre cuite qu'ils décorent en y dessinant des rubans, d'où le qualificatif de « rubanée » donné à cette civilisation.

Deux types de céramiques sont présents dans la culture du rubané : la céramique grossière (gros vases avec peu de détails sans doute modelés rapidement) et la céramique fine (petits vases bien lissés avec une bonne finition et portant des décors incisés). Le motif en ruban incisé peut porter un remplissage d'incisions au poinçon. Certaines céramiques présentent des représentations anthropomorphes modelées en relief.

Le matériel lithique

Les Rubanés ont fabriqué une partie de leur outillage en pierre : soit en silex pour les outils taillés, soit en roches volcaniques ou métamorphiques pour les outils polis. Les types d'outils et leur méthode de fabrication se retrouvent dans tout le Rubané Européen, avec néanmoins quelques variantes selon les régions.

La méthode de fabrication des outils taillés repose sur le débitage laminaire : un bloc de silex brut est mis en forme pour pouvoir en extraire des lames, à l'aide d'un percuteur. La majorité de l'outillage se présente donc sous forme de lames en silex, retouchées afin d'obtenir le type d'outil souhaité. En général, on retrouve sur les sites rubanés une grande quantité de grattoirs sur lame, ainsi que des perçoirs, des racloirs, et des fragments de lames non retouchées, utilisés emmanchés comme éléments de lames de faucille. Ces lames présentent parfois sur leur partie active un lustré qui résulte de l'action de fauchage de céréales, les brins de céréales contenant de la silice qui se dépose sur la lame. Les rubanés fabriquaient également des pointes de flèches en silex, de forme triangulaire ou trapézoïdale. Il existe aussi des outils fabriqués à partir d'éclats de silex ou de gros blocs, mais ceux-ci sont en général plus rares.

Lors de la fouille d'une occupation rubanée, on retrouve, en plus des outils en silex, un grand nombre de déchets de taille. Ils se présentent sous forme d'éclats, de blocs, mais aussi de déchets typiques liés à la méthode de débitage utilisée (flancs, tablettes et lames à crêtes). Les fouilles d'ateliers de débitage et le remontage des déchets, tel un puzzle, ont permis de comprendre exactement comment procédaient les tailleurs de silex rubanés.

Les variétés de silex utilisées permettent aux archéologues de comprendre où les rubanés se sont approvisionnés en matières premières, s'ils ont échangé des objets avec des groupes différents et donc s'il existe des réseaux de communication à longue distance entre les régions d'implantations néolithiques en Europe.

L’habitat

L'habitat rubané est souvent situé sur des grandes terres agricoles d'Europe centrale (environ 12 000 sites), sur des terrains plats, des lœss et près des cours d'eau. Les rubanés ne s'installent jamais en hauteur ; les sites se trouvent à 400 mètres d'altitude au maximum. Ces populations choisissent de s'installer dans des zones non-inondables avec un environnement varié. Ils iront par la suite bâtir un autre village quelques kilomètres plus loin, et les relations entre villages resteront actives. La plupart des sites se trouvent juste en dessous de la terre végétale ce qui les rend archéologiquement faciles à trouver.

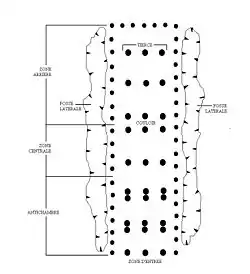

Les maisons de ces agriculteurs sédentaires sont bien connues par les fouilles de sites tels que celui de Cuiry-lès-Chaudardes dans le département français de l'Aisne, l'un des seuls qui ait été entièrement fouillé, le site de Bylany en République tchèque et le site de Langweiler (commune de Aldenhoven) en Allemagne.

Elles sont rectangulaires ou trapézoïdales[4] et ont une longueur comprise entre 10 et 47 mètres ; la taille dépend de la fonction du bâtiment. Les maisons sont bâties à partir de cinq rangées intérieures : les alignements de poteaux des deux rangées extérieures supportent une paroi faite de bois et de terre (le plus souvent en clayonnage et torchis, parfois avec des poteaux jointifs[5] reliés par des sablières et enduits de torchis)[6] ; ceux des trois rangées intérieures (baptisées « tierces » par les spécialistes) sont formées par des poteaux de diamètre plus important. Systématiquement deux tierces resserrées appelées « couloir » sont présentes vers le milieu de la maison. Leur utilité est inconnue mais il pourrait s'agir d'une séparation symbolique arrière/avant de la maison, comme on en trouve dans de nombreuses cultures.

Il existe parfois un doublement des poteaux dans la partie frontale des maisons : il pourrait s'agir d'un renforcement des poteaux porteurs pour soutenir un étage servant de grenier. Les maisons comportent plusieurs pièces. Elles ont des murs en clayonnage recouverts de torchis et sont recouvertes par un toit pentu de paille. Plusieurs familles pouvaient y habiter. L'orientation des maisons n'est pas aléatoire : en Europe de l'Est, elles sont orientés nord-sud, et plus on va vers l'ouest plus les maisons s'orientent progressivement est-ouest. Cette orientation est peut-être due à la direction des vents ; il pourrait même s'agir d'une orientation symbolique car il est dans le sens exact de la colonisation néolithique (et les sépultures sont orientés de la même façon).

Dans les villages rubanés, de nombreuses fosses sont présentes et relèvent de deux systèmes : les fosses latérales qui longent les bâtiments (en France notamment) et les fosses isolées à environ 25 mètres des maisons (surtout en Allemagne). La fonction primaire de ces fosses est l'utilisation de la terre creusée en torchis pour construire les murs des maisons, puis les fosses sont utilisées comme dépotoir pour les déchets alimentaires (os), les silex dont on n'a plus besoin et les céramiques inutilisables (ce qui a permis de nous renseigner sur l'alimentation et la culture céramique des habitants). Les concentrations d'objets à des endroits particuliers des fosses nous permet aussi de nous renseigner sur les ouvertures éventuelles des maisons, des différentes fonctions de chaque partie des maisons. Des foyers culinaires étaient probablement présents à l'entrée des maisons, comme en témoigne la concentration d'os brûlés trouvés dans les fosses à ce niveau. Les fosses renseignent également sur les règles de voisinages : lorsqu'il y a deux maisons côte-à-côte, les déchets sont rejetés de l'autre côté.

Les superficies des villages peuvent aller de 1 à 30 hectares ; leur taille dépend de la durée d'occupation du site et de l'environnement, donc des ressources disponibles. La plupart des villages importants comportent plusieurs phases d'habitats définis par la contemporanéité des constructions et l'évolution du décor céramique. Ces phases d'habitats sont souvent séparées par les phases d'abandons du site qui durent en général plus longtemps. À titre d'exemple, le site de Bylany qui a été habité de 5500 à 5000 ans av. J.-C. environ s'étend sur 10 hectares, avec approximativement 140 maisons pour chacune des 20 phases d'habitats (chaque phase d'habitat dure environ 15 ans pour ce site particulier).

Les premiers agropasteurs

Les nouveaux venus sèment, cultivent et moissonnent des céréales — le blé et l'orge — dans de petits champs dont ils remuent la terre à l'abri des forêts, élèvent des moutons, des porcs et des bœufs, façonnent des poteries et construisent des maisons qui vont se grouper en villages.

L’alimentation

L'étude archéozoologique des restes d'ossements animaux contenus dans les fosses permet d'obtenir des informations relatives à l'alimentation des populations rubanées : 82 % des animaux consommés sont des animaux domestiques. Les rubanés privilégiaient les bovins, puis le mouton, la chèvre et le porc. Pour les 18 % restants, il s'agit d'animaux sauvages chassés, en particulier le sanglier, puis le cerf, le chevreuil et l'aurochs. Les autres animaux chassés sont beaucoup plus rares : il s'agissait peut-être de chasses de prestige ou destinées à l'acquisition de fourrure.

Des informations sur l'agriculture des rubanés sont également fournies par l'étude des graines calcinées trouvées sur les sites. On trouve deux variantes de blé, l'orge, des petits pois et des lentilles.

il existe des preuves d'élevage de bovins adultes utilisés pour le lait et ses sous-produits secondaires. Ainsi, la pression sélective sur la mutation de persistance de la lactase est modélisée comme ayant commencé il y a entre 6000 et 4000 ans en Europe centrale. La découverte de lipides du lait dans les tamis en céramique de la fin du VIe millénaire en Pologne peut refléter une particularité régionale isolée pour la fabrication du fromage ou peut signifier une exploitation laitière plus généralisée dans le centre-nord de l'Europe au cours du Néolithique ancien. D'une manière générale, le niveau de production laitière pendant le Rubané demeure peu intensif[7] - [8].

Pratiques funéraires

Les nécropoles rubanées, telles que le site d'Aiterhofen ou de Dillingen an der Donau en Bavière, livrent des informations sur les pratiques funéraires. On y a pratiqué l'incinération mais l'inhumation y est beaucoup plus fréquente. Les sépultures sont presque toutes individuelles et peu profondes et les corps sont placés en position fœtale le plus souvent (les orientations antipodiques étant rares). La tête est orientée à l'est avec le regard vers le sud. Les défunts étaient sans doute enterrés avec leurs vêtements ; on y trouve des objets de parure, quelques outils en pierre et en os, de la céramique, des lames d'herminettes et des petites flèches en silex chez les hommes. Les sépultures de femmes contiennent des objets de parure en coquillage (de Méditerranée, et particulièrement de la mer Égée, ce qui témoigne de contacts et relations d'échanges lointains). L'existence de tombes symboliques (appelées « cénotaphes » par les spécialistes) est régulièrement signalée, l'interprétation de ces fosses vides restant discutée[9].

Les pointes de flèches et les lames sont présentes uniquement dans les sépultures masculines. Les activités de chasses et de coupe de bois étaient donc sûrement réservées aux hommes. Si ce n'est cette différence entre les sépultures de sexes opposés, rien n'indique de grandes différences de richesse entre individus. Il s'agissait donc d'une société plus ou moins égalitaire sans hiérarchisation nette.

En France septentrionale, les sépultures se trouvent surtout dans les villages. Certaines sont proches des fosses des maisons, en particulier les sépultures d'enfants, alors que d'autres, bien que dans les villages, ne sont pas particulièrement associées à une maison. On trouve parfois des regroupements de sépultures. Compte tenu du faible nombre de sépultures mises au jour en rapport à la population estimée, il se peut que les défunts n'aient pas été systématiquement enterrés et qu'une certaine sélection ait pu s'opérer.

Cannibalisme

Le site néolithique rubané d'Herxheim, proche de Spire, en Allemagne, a livré plusieurs dizaines de milliers de fragments d'ossements humains, correspondant à environ un millier d'individus décédés sur une cinquantaine d'années, autour de 5 000 ans avant notre ère. En 2008, Bruno Boulestin[10], du laboratoire d'anthropologie des populations du passé de l'université Bordeaux 1, a examiné les fragments provenant de l'une des fosses constituant le fossé d'enceinte : « Les preuves directes de cannibalisme sont impossibles à établir. Mais, ici, nous avons des gestes répétitifs, systématiques, qui concourent à faire penser que les cadavres ont été consommés, […]. Les traces de cassures, d'incisions, de raclage, de mâchement, indiquent que les corps ont été démembrés, les tendons et les ligaments sectionnés, les chairs arrachées, les os rompus. Les vertèbres ont été découpées pour détacher les côtes, comme on le pratique en boucherie pour la « levée d'échine ». Les calottes crâniennes ont été découpées pour en extraire la cervelle. […] Les ossements les plus riches en tissus spongieux et en moelle, vertèbres et os courts, sont sous-représentés, signe qu'ils ont été prélevés »[11].

À ce stade des recherches, deux hypothèses sont avancées pour expliquer cette pratique : soit il s'agit d'un cannibalisme guerrier, supposant la possibilité de raids sur des distances de plus de 400 km (les céramiques accompagnant les dépôts humains ont des origines diverses et parfois très lointaines), soit « des populations rubanées seraient venues volontairement de toute la région, avec des prisonniers et leurs céramiques, pour participer à des cérémonies sacrificielles, des bacchanales sanglantes ». Cette hypothèse reste néanmoins à confirmer, car si l'origine des consommés a pu être établie, puisque leurs restes sont disponibles à l'identification, l'identité des consommateurs n'a pas pu l'être. À cette époque, la culture des Rubanés connaît une crise profonde, qui va entraîner sa disparition, observe Mme Zeeb-Lanz. Peut-être espéraient-ils conjurer la fin de leur monde par un cérémonial dont le cannibalisme n'était qu'un élément[11].

Un contact avec les Mésolithiques

Il existe, aux marges et dans les territoires rubanés, des céramiques qui bien que contemporaines du LBK (civilisation rubanée), sont qualifiées d'étrangères, ou non rubanées. Deux styles particuliers ont été définis : le style de la Hoguette (céramique de forme ovulaire que l'on trouve surtout en Allemagne actuelle) et le style de Limbourg, plus récent (céramique de forme plus plate, présente en Belgique, aux Pays-Bas et dans le Bassin parisien). Il pourrait s'agir de vases fabriqués par d'autres groupes, notamment les chasseurs-cueilleurs mésolithiques qui auraient été en contact avec les sociétés agricoles pendant le VIe millénaire av. J.-C.

Cette « céramisation » des groupes mésolithiques aurait pu s'effectuer bien avant les premiers contacts avec les groupes rubanés, et leur développement semble être contemporain de l'apparition du Cardial dans le sud de la France[2]. En témoignent les techniques décoratives proches entre la céramique cardiale et la céramique de La Hoguette[2]. Résultat du contact entre les différents groupes, la « céramisation » mésolithique ne signifie nullement l'adoption d'une économie agropastorale centré sur la production. Les chasseurs-cueilleurs conservent leur économie de prédation, pratiquant la chasse et la cueillette[2]. Néanmoins, l'introduction d'animaux domestiques chez les Mésolithiques semble être attesté[2].

Comme le précisent Claire Manen et Caroline Hamon, cette hypothèse de « céramisation » du substrat mésolithique par les groupes néolithiques méridionaux est actuellement discutée, et des liens étroits entre ces types de céramiques et les groupes rubanés ont également été identifiés[12]. Les deux auteures précisent qu'une influence de ces groupes mésolithique pourrait être décelée dans les faciès céramiques régionaux rubanés. Elle s'exercerait dans le cadre d'une recomposition de la culture rubanée à un endroit précis, dans un contexte d'influences multiples, extérieures à la communauté de départ. Ces syncrétismes auraient pour but de garantir la survie culturelle et biologique des communautés qui intègrent au cours de leur processus de colonisation, des populations extérieures[12].

Les origines ethniques des Rubanés

La culture de la céramique rubanée présente à la fois de nombreux éléments qui la relient aux cultures néolithiques plus anciennes des Balkans (notamment la culture de Starčevo) et d'Anatolie, une très forte discontinuité vis-à-vis des cultures de chasseurs-cueilleurs qui la précèdent, et un certain nombre de singularités. De ce fait, ses origines ont longtemps été débattues et ont fait l’objet de multiples théories. Depuis longtemps, il est considéré que l'essentiel des techniques néolithiques propres à la culture rubanée sont originaires du Proche-Orient en passant par les Balkans, mais la question de savoir s'il y a eu migration de populations ou simple diffusion culturelle a longtemps été l'objet d'âpres débats. Les développements récents de la génétique ont permis de résoudre en grande partie la question, tout en apportant une toute nouvelle compréhension de l'histoire du peuplement de l'Europe.

Pour la culture rubanée, Wolfgang Haak et son équipe ont mené deux études sur l'ADN mitochondrial (ADNmt), en 2005 et 2010. Sur les 24 individus étudiés en 2005, 18 avaient des haplogroupes mitochondriaux encore fréquents aujourd'hui en Europe (H ou V, T, K, J et U3), et 6 avaient un haplogroupe aujourd'hui rare (N1a). L'étude de 2010 a aussi apporté 3 haplogroupes du chromosome Y (deux exemplaires de G2a et un de F).

Les individus de la culture rubanée ressemblent étroitement aux agriculteurs du début du néolithique de l'Anatolie occidentale, ce qui suggère une expansion rapide de la population de l'ouest de l'Anatolie à l'Europe centrale. De plus, les résultats de paléogénétique suggèrent qu'il n'y a pas ou très peu de mélange entre les chasseurs cueilleurs européens locaux et les agriculteurs entrants pendant la phase pionnière du début du Néolithique en Europe centrale. D'une manière générale, les premiers fermiers (EF) appartenaient tous à une population source relativement importante par rapport aux chasseurs cueilleurs locaux[1].

En 2007, un document publié par Burger et al.[13] indiquait que la variance génétique qui provoque la persistance de la lactase chez la plupart des Européens (-13,910*T) était rare ou absente chez les premiers agriculteurs d'Europe centrale. Une étude publiée par Yuval Itan et collègues en 2010[14] démontre clairement ce fait. Une étude publiée en 2009, aussi par Itan et al.[15], suggère que la culture rubanée, qui précède la culture des vases à entonnoir de quelque 1 500 ans, était la culture dans laquelle ce trait a commencé à coévoluer avec la culture de production laitière.

Un modèle de diffusion démique

L'ensemble des études sur les chromosomes Y et sur l'ADNmt ont confirmé le modèle néolithique de diffusion « démique » (une expansion des premiers agriculteurs d'Anatolie). Les résultats montrent une riche diversité génétique maternelle en Europe centrale avec, entre autres, l'haplogroupe N1a faiblement représenté à 12,04 %, mais néanmoins également porté par les populations des Carpates[3]. À l'inverse, une faible diversité génétique paternelle a été révélée, avec la prédominance de l'haplogroupe G2a à 65,5 %[3]. Cette faible diversité génétique chez les hommes, témoignerait d'une migration sexuée en lien avec un système patrilocal[3]. Les données confirment donc l'homogénéité génétique des premiers agriculteurs européens sur une grande aire géographique[3].

Le modèle de diffusion de ces communautés rubanés se base sur un système sédentaire dans lequel les communautés défendent leur territoire et contrôlent leurs ressources[3]. Selon Claire Manen et Caroline Hamon, le modèle de diffusion repose sur la scission d'une partie de la communauté, ces derniers devenant des pionniers partant coloniser le territoire en y installant des villages ou des hameaux pouvant perdurer pendant des siècles. Ils sont soutenus par leur village d'origine pour défricher, construire des maisons, et sont aussi intégrés dans des réseaux d'échange à plus ou moins longue distance. L'efficacité et la pérennité de ces colonisations semble avoir un lien avec cette intégration, associée à la reproductibilité des schémas culturels et idéels rubanés, pouvant connaître des mutations dû à des influences extérieures[12].

La raison de la scission peut émaner d'au moins trois facteurs. Joue tout d'abord l'épuisement des ressources d'un territoire qui oblige les communautés à partir exploiter de nouveaux gisements[3]. Ensuite la pression démographique les pousse à se scinder pour assurer leur survie[12]. Enfin, le goût de l'aventure peut également être un facteur d'exploration et de colonisation de nouveaux territoires, où les pionniers sont socialement valorisés dans un contexte où le voyage peut prendre une valeur « héroïque »[12].

Notes et références

- (en) Ainash Childebayeva, Adam Benjamin Rohrlach, Rodrigo Barquera et al., Population Genetics and Signatures of Selection in Early Neolithic European Farmers, Molecular Biology and Evolution, Volume 39, Numéro 6, Juin 2022, msac108, doi.org/10.1093/molbev/msac108

- Karoline Mazurié de Keroualin, Genèse et diffusion de l'agriculture en Europe, Paris, Errance, , « 5-Néolithisations européennes : le cadre spatio-temporel de l'introduction de l'agropastoralisme entre 6800 et 5000 av. J.-C. », p. 184

- (en) Anna Szécsényi-Nagy et al., « Tracing the genetic origin of Europe's first farmers reveals insights into their social organization », 2015 apr 22

- Marcel Otte et al., La Protohistoire, De Boeck, 2008, p. 82.

- Ces poteaux rendent inutile le recours au clayonnage.

- Christian Jeunesse, Bernadette Schnitzler, Les premiers agriculteurs. Le Néolithique en Alsace, éditions les Musées de la ville de Strasbourg, , p. 33.

- (en) Jay T. Stock, Emma Pomeroy, Christopher B. Ruff, Jonathan C. K. Wells et al.,Long-term trends in human body size track regional variation in subsistence transitions and growth acceleration linked to dairying, pnas.org, 17 janvier 2023, doi.org/10.1073/pnas.2209482119

- (en) Rosalind E. Gillis, Lenka Kovačiková et al., The evolution of dual meat and milk cattle husbandry in Linearbandkeramik societies, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, Volume 284, Numéro 1862, 13 septembre 2017, doi.org/10.1098/rspb.2017.0905

- Christian Jeunesse, Pratiques funéraires au néolithique ancien. Sépultures et nécropoles des sociétés danubiennes (5500/-4900 av. J.-C.), Errance, , p. 62

- « Nos ancêtres les cannibales ! », émission sur France Culture du 20 juin 2013

- « Cannibalisme de masse au Néolithique », Le Monde du 06/03/09

- La protohistoire de la France, Paris, Hermann Éditeurs, , 538 p., « Les mécanismes de la néolithisation de la France », p. 11-26

- (en) J. Burger, M. Kirchner, B. Bramanti, W. Haak, M. G. Thomas (2007) Absence of the Lactase-Persistence associated allele in early Neolithic Europeans. Proceedings of the National Academy of Science États-Unis 104: p. 3736-3741,

- (en) Yuval Itan, Bryony L. Jones, Catherine J. E. Ingram, Dallas M. Swallow et Mark G. Thomas (2010), A worldwide correlation of lactase persistence phenotype and genotypes, BMC Evolutionary Biology 10, no. 36, p. 1-11.

- (en) Yuval Itan, Adam Powell, Mark A. Beaumont, Joachim Burger et Mark G. Thomas, The Origins of Lactase Persistence in Europe, PLoS Computation Biology, vol. 5, no 8 (2009): e1000491.

Voir aussi

Bibliographie

- James Patrick Mallory, Linear Band Ware Culture, Encyclopedia of Indo-European Culture, Fitzroy Dearborn, 1997.

- W. Meier-Arendt, Die bandkeramische Kultur im Untermaingebiet, Bonn, 1966.

- Hermann Maurer, Zur ältesten Linearkeramik im niederösterreichischen Waldviertel, In: Mitteilungsblatt der Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte, Bonn 21.1990, S.35-45.

- Hermann Maurer, Eine frühneolithische Plastik mit Röntgenstilmerkmalen aus der Slowakei, In: Mannus, Bonn 49.1983, S. 55ff.

- Hermann Maurer, Norbert Jama, Linearbandkeramische Kultgefäße aus dem nördlichen Niederösterreich, In: Archäologie Österreichs, Wien 17.2006,1, 18-20. (ISSN 1018-1857)

- Hermann Maurer, Archäologische Zeugnisse religiöser Vorstellungen und Praktiken der frühen und mittleren Jungsteinzeit in Niederösterreich, In: Friedrich Berg, Hermann Maurer: IDOLE, Kunst und Kult im Waldviertel vor 7000 Jahren, Horn 1998, S.23-138.

- Harald Stäuble, Häuser und absolute Datierung der Ältesten Bandkeramik, Habelt, 2005.

- Jens Lüning (Hrsg.), Die Bandkeramiker. Erste Steinzeitbauern in Deutschland, Bilder einer Ausstellung beim Hessentag in Heppenheim/Bergstraße im Juni 2004. Rahden/Westfalen 2005. (ISBN 3-89646-027-7)

- Guy Destexhe, Les Omaliens, premiers agriculteurs hesbignon, 1987, ED. Société archéologique de Hesbaye

- Anne Hauzeur, Les premiers agriculteurs en Belgique, 1987, Ed. ADIA

Articles connexes

Liens externes

- Un observatoire rétrospectif d’une société archéologique: La trajectoire du Néolithique rubané

- Sur un village rubané en Hesbaye liégeoise (PDF)

- Tourisme Hesbaye-Meuse : la préhistoire

- articles sur le Rubané de Hesbaye en PDF

- Reconstruction graphique de la Culture rubanée ; dessinée par Karol schauer 1

- Reconstruction graphique de la Culture rubanée durant l'été ; dessinée par Karol schauer 2

- Reconstruction graphique de la Culture rubanée durant l'été ; dessinée par Karol schauer 3

- Reconstruction graphique de la Culture rubanée durant l'été ; dessinée par Karol schauer 4