Impression sur bois au Japon

L'impression sur bois au Japon (japonais : 木版画, moku hanga) est une technique surtout connue pour son emploi dans le genre de l’ukiyo-e ; cependant, elle est également très largement utilisée pour l'impression de livres à la même période. L'impression sur bois est utilisée en Chine depuis le IIIe siècle av. J.-C. pour imprimer des livres, bien avant l'apparition du caractère amovible, mais n'est largement adoptée au Japon que de façon étonnamment tardive, au cours de l'époque d'Edo (1603-1867). Bien que semblable à la xylographie dans l'estampe occidentale à certains égards, la technique moku hanga diffère en ce qu'elle utilise des encres à base d'eau par opposition à la gravure sur bois occidentale qui utilise souvent des encres à base d'huile. Les encres japonaises à l'eau offrent un large éventail de couleurs vives, de glacis et de transparence.

Définition et étymologie

Le kanji 木 moku signifie « bois » en japonais. Le caractère 版 prononcé han signifie bloc d’impression et le caractère 画, prononcé ga, signifie image[1]. Le terme 版画 hanga peut se traduire par « gravure ». Bien que l’expression mokuhanga en japonais se réfère plutôt à l’impression en tant qu’objet plutôt qu’au processus de fabrication de l’estampe, à l’international l’expression est surtout connue comme étant la technique utilisée pour imprimer les célèbres gravures sur bois de la période Edo, connues sous le nom d’Ukiyo-e. L’Ukiyo-e désigne un style d’art qui comprenait la peinture et l’art décoratif ainsi que les estampes[1]. Les estampes sont la forme la plus connue de l’Ukiyo-e car elles étaient produites en grand nombre et expédiées dans le monde entier. 浮世絵, « Ukiyo-e » se traduit par « images du monde flottant »[1]. Le caractère 浮, signifiant flotter, le caractère 世 signifie monde, et 絵, signifiant image[1].

Histoire

Les impressions sur bois de livres des temples bouddhistes chinois vers le Japon s’observent dès le VIIIe siècle. En 764 l'impératrice Kōken commande un million de petites pagodes en bois, contenant chacune un petit rouleau sur bois imprimées avec un texte bouddhiste (Hyakumantō Darani). Ils sont distribués aux temples à travers le pays comme action de grâce pour la suppression de la rébellion d'Emi de 764[2]. Ce sont les premiers exemples de gravure sur bois connus ou documentés, du Japon.

Au XIe siècle, les temples bouddhistes au Japon produisent des livres imprimés de sutras, mandalas et autres textes et images bouddhistes. Pendant des siècles, l'impression est principalement limitée à la sphère bouddhiste car elle est trop chère pour la production de masse et ne dispose pas d'un public lettré réceptif pour marché. Cependant, un ensemble important d'éventails de la fin de l'époque de Heian (XIIe siècle), qui contient des images peintes et des sutras révèlent à partir de pertes de peinture que le dessin sous-jacent pour les peintures a été imprimé à partir de blocs de bois[3].

Ce n'est pas avant 1590 qu'est imprimé le premier livre séculier au Japon. Il s'agit du Setsuyō-shū, dictionnaire chinois-japonais en deux volumes. Bien que les Jésuites utilisent un type de presse typographique mobile à Nagasaki depuis 1590[4], le matériel d'impression ramené de Corée par l'armée de Toyotomi Hideyoshi en 1593 a beaucoup plus d'influence sur le développement du médium. Quatre ans plus tard, Tokugawa Ieyasu, avant même de devenir shogun, fait créer le premier type mobile local en utilisant des pièces types en bois plutôt qu'en métal. Il supervise la création de 100 000 pièces type utilisées pour imprimer un certain nombre de textes politiques et historiques. En tant que shogun, Ieyasu mène une politique de promotion de l'alphabétisation et de l'apprentissage, ce qui contribue à l'émergence d'un public urbain éduqué.

L'impression n'est cependant pas dominée par le shogunat à ce point. Des imprimeurs privés apparaissent à Kyoto au début du XVIIe siècle et Toyotomi Hideyori, adversaire politique principal de Ieyasu, participe également au développement et à la propagation du médium. Une édition des Analectes de Confucius est imprimée en 1598 en utilisant une presse à imprimer coréenne à caractères amovibles sur l'ordre de l'empereur Go-Yōzei. Ce document est le plus ancien ouvrage sorti d'une presse de type amovible japonais existant aujourd'hui. Malgré l'attrait des caractères mobiles cependant, les artisans décident bientôt que l'écriture semi-cursive des textes japonais est mieux reproduite en utilisant des blocs de bois. En 1640, les planches de bois sont une fois de plus utilisées pour pratiquement tous les usages.

Le support gagne rapidement en popularité parmi les artistes et est utilisé pour produire des petites reproductions artistiques bon marché ainsi que des livres. Les grands pionniers dans l'application de cette méthode pour la création de livres d'art précédant la production de masse pour la consommation générale, sont Honami Kōetsu et Suminokura Soan. Dans leur studio à Saga, Kyoto, tous deux créent un certain nombre de blocs de bois des classiques japonais, à la fois du texte et des images, reportant essentiellement les rouleaux manuels pour les livres imprimés et les reproduisant pour une consommation plus large. Ces livres, maintenant connus sous le nom « livres Kōetsu », « livres Suminokura » ou « livres Saga », sont considérés comme les premières et les plus belles reproductions imprimées de la plupart de ces contes classiques; Le « livre saga » des Contes d'Ise (Ise monogatari), imprimé en 1608, est particulièrement réputé.

Première de couverture (26.7 × 18.3 cm) d'un album xylographique de Nishikawa Sukenobu, 1739. The Metropolitan Museum of Art

Première de couverture (26.7 × 18.3 cm) d'un album xylographique de Nishikawa Sukenobu, 1739. The Metropolitan Museum of Art Nishikawa Sukenobu. Beautés féminines. Deux pages en vis-à-vis, du précédent album. The Metropolitan Museum of Art

Nishikawa Sukenobu. Beautés féminines. Deux pages en vis-à-vis, du précédent album. The Metropolitan Museum of Art Nishikawa Sukenobu. 11e page de cet album, Ehon Asakayama (Parfums de la Montagne de l'Aube)

Nishikawa Sukenobu. 11e page de cet album, Ehon Asakayama (Parfums de la Montagne de l'Aube) Nishikawa Sukenobu. Dernières pages de Kyōkun chūkai ehon kai kase (Livres de poèmes sur les coquillages), 1748. Metropolitan Museum of Art

Nishikawa Sukenobu. Dernières pages de Kyōkun chūkai ehon kai kase (Livres de poèmes sur les coquillages), 1748. Metropolitan Museum of Art Nishikawa Sukenobu. Dos de couverture (22.5 × 16 cm) du précédent album. The Metropolitan Museum of Art

Nishikawa Sukenobu. Dos de couverture (22.5 × 16 cm) du précédent album. The Metropolitan Museum of Art

L'impression sur bois, bien que plus fastidieuse et coûteuse que les méthodes plus tardives, l'est beaucoup moins que la méthode traditionnelle d'écriture manuelle de chaque exemplaire d'un livre; Ainsi, le Japon commence-t-il à être témoin du début de la production littéraire de masse. Alors que les « livres saga » sont imprimés sur du papier fantaisie onéreux et utilisent divers embellissements, étant imprimés spécifiquement pour un petit cercle de connaisseurs littéraires, les autres imprimeries de Kyoto s'adaptent rapidement à la technique de la production de livres moins chers en grand nombre, pour une consommation plus générale. Le contenu de ces livres est très variable, comprenant aussi bien des guides de voyage, des manuels de conseils, des kibyōshi (romans satiriques), sharebon (livres sur la culture urbaine), des livres d'art et des manuscrits de pièces de théâtre pour le jōruri (théâtre de marionnettes). Souvent, pour certains genres, comme les manuscrits de théâtre jōruri, un style particulier d'écriture devient-il la norme pour ce genre. Par exemple, le style calligraphique personnel d'une personne est adopté comme style standard pour les impressions de pièces.

Beaucoup de maisons d'édition apparaissent et se développent en publiant des livres et des gravures individuelles. Une des plus célèbres et des plus couronnées de succès est appelée Tsuta-ya. La propriété d'un éditeur des tablettes matérielles utilisées pour imprimer un texte ou une image donné constitue à cette époque l'équivalent le plus proche de la notion moderne de copyright. Les éditeurs ou les individus peuvent s'acheter des blocs de bois les uns des autres et ainsi prendre en charge la production de certains textes, mais au-delà de la propriété de protection d'un ensemble donné de blocs (et donc d'une représentation très particulière d'un sujet donné), il n'existe aucune notion juridique de propriété des idées. Les pièces sont adaptées par les théâtres concurrents et soit reproduites entièrement, ou seuls des éléments de l'intrigue individuelle ou des personnages peuvent être adaptés; cette activité est considérée comme légitime et coutumière à l'époque.

L'impression sur bois se poursuit après le déclin de l' ukiyo-e et l'introduction des caractères mobiles et autres techniques, comme procédé et support pour l'impression de textes ainsi que pour la production artistique, à la fois dans les modes traditionnels tels que le ukiyo-e et dans une variété de formes plus radicales ou occidentales qui peuvent être interprétées comme de l'art moderne.

Le système collaboratif

La manière dont les peintures et les gravures ont été réalisées, acquises et appréciées, requiert un éventail de participants à leur monde artistique : fabricants, éditeurs, mécènes, spectateurs, collectionneurs et autres[5]. Pour les peintures commandées, le modèle du monde de l’art peut sembler, à première vue, se résumer à la relation centrale du peintre et son client, mais il s’agit en fait de la collaboration de plusieurs autres personnes par exemple pour les matériaux (terres, pigments, encres, supports) dont la fabrication nécessitait une main-d’œuvre qualifiée[5]. Dans le cas des estampes, ces contributions étaient basées sur une division du travail appropriée qui permettait de réaliser le travail de manière efficace[6]. L’utilisation du terme « collaboration » peut sembler proposer un modèle d’échange entre égaux, mais il faut comprendre que dans ce cas le fait de travailler ensemble ne signifie pas nécessairement que chaque membre du groupe aurait eu un statut équivalent ou aurait eu un droit de regard égal sur le produit final[6]. Il est plus probable que cet effort ait contenu une dynamique de pouvoir explicite ou implicite qui a affecté les membres du groupe. Parmi ces participants, l’éditeur occupait une position clé dans le circuit de production et de réception[6]. Son rôle dépendait du fait qu’il était l’agent principal, qu’il fabriquait des œuvres par spéculation pour le marché, ou qu’il agissait comme coordinateur pour une commission[6]. Pour les imprimés destinés au commerce (y compris les feuilles, les livres populaires, etc.), l’éditeur évalue le marché et charge des ouvriers qualifiés de produire le contenu[6]. Il engageait des concepteurs et des écrivains pour réaliser les premières esquisses et rédiger les manuscrits, souvent selon ses directives[6]. Après avoir approuvé le contenu, l’éditeur engageait des sculpteurs pour réaliser les blocs de bois et des imprimeurs pour produire les œuvres imprimées à partir des blocs[6]. Ce processus s’appuyait sur la disponibilité d’une main-d’œuvre spécialisée et qualifiée et, bien que les cas individuels varient, chaque participant était rémunéré pour le travail effectué[6]. En organisant la main-d’œuvre pour ces projets, l’éditeur s’appuyait souvent sur la réputation des écoles, s’associait à des vendeurs éprouvés et tirait parti de l’expérience de l’école[6]. Le produit final était ensuite vendu au public par l’éditeur, avec la signature de l’artiste, le nom de l’éditeur et parfois l’adresse de l’éditeur[7]. Les graveurs sur bois et les imprimeurs restaient les artisans méconnus de l’impression sur bois japonaise[7]. Leur apprentissage était long, parfois allant jusqu’à dix ans[7]. Leur dévouement à leur métier était absolu, mais ce n’est que dans de très rares cas que leur nom apparaissait sur une estampe[7]. Le processus de création d’une œuvre de l’Ukiyo-e commençait avec l’artiste[7]. Il était chargé de produire un dessin ou une « image préparatoire », appelée shita-e, à l’encre noire sumi pour l’éditeur[7]. Parfois, l’artiste développait son dessin jusqu’à un très haut niveau de détail et d’exhaustivité[7]. D’autres fois, il fournissait un dessin plus sommaire, ne montrant peut-être que les contours de ses personnages et des suggestions pour l’arrière-plan[7]. Les détails étaient ensuite complétés par des par des copistes professionnels (hikko), ou même par des étudiants avancés[7]. Le hikko créait alors un calque ou « image de base » (hanshita-e) sur un papier translucide très fin, qui était ensuite transmis au graveur de blocs pour l’étape suivante — le transfert du dessin sur la planche de bois[7].

Technique

La technique pour l'impression de textes et d'images est généralement la même. Les différences évidentes sont le volume produit lorsque l'on travaille avec des textes (nombreuses pages pour une seule œuvre), et la complexité de plusieurs couleurs sur certaines images. Les illustrations des livres sont presque toujours en noir et blanc (encre noire seulement), et pendant un temps, les estampes sont également monochrome ou faites en seulement deux ou trois couleurs.

Le texte ou l'image est d'abord dessiné sur du washi (papier japonais), puis collé sur une planche de bois, habituellement de cerisier. Le bois est ensuite découpé autour des contours du dessin. Un petit objet en bois dur appelé baren est utilisé pour appuyer ou polir le papier contre le bloc de bois encré pour appliquer l'encre sur le papier. Bien que cela puisse avoir été fait uniquement à la main dans un premier temps, des mécanismes complexes de bois sont bientôt inventés et adoptés pour aider à tenir la gravure sur bois parfaitement immobile et appliquer une pression adéquate durant le processus d'impression. Cela est particulièrement utile avec l'introduction de plusieurs couleurs qui doivent être appliquées avec précision sur des couches d'encre précédentes.

Une fois encore, alors que le texte est presque toujours monochrome, tout comme les images dans les livres, le développement de la popularité de l'ukiyo-e entraîne une demande pour un nombre toujours croissant de couleurs et une complexité des techniques. Les étapes de ce développement sont :

- Sumizuri-e (墨摺り絵, « images imprimées à l'encre ») — impression monochrome utilisant uniquement de l'encre noire

- Benizuri-e (紅摺り絵, « images imprimées en pourpre ») — détails à l'encre rouge ou point saillant ajoutés à la main après le processus d'impression, le vert est aussi parfois utilisé

- Tan-e (丹絵) — reflets orangés en utilisant un pigment rouge appelé tan

- Aizuri-e (藍摺り絵, « images imprimées à l'indigo »), Murasaki-e (紫絵, « images violettes »), et autres modèles dans lesquels une seule couleur est utilisée en complément ou à la place de l'encre noire,

- Urushi-e (漆絵) — méthode qui épaissit l'encre avec de la colle, et renforce l'effet de l'image. Les imprimeurs utilisent souvent l'or, le mica, et d'autres substances pour améliorer davantage l'image. L'urushi-e peut également désigner la peinture utilisant de la laque à la place de la peinture. La laque est rarement, voire jamais, utilisée sur les impressions.

- Nishiki-e (錦絵, « images de brocard ») — Procédé d'utilisation de blocs multiples pour des portions distinctes de l'image, en utilisant un certain nombre de couleurs pour obtenir des images complexes et détaillées. Un bloc séparé est sculpté pour appliquer uniquement sur la partie de l'image destinée à recevoir une seule couleur. Des marques d'identification appelées kentō (見当) sont utilisées pour assurer la correspondance entre l'application de chaque bloc.

Outils et matériels utilisés

.jpg.webp)

Le Mokuhanga diffère de la gravure sur bois occidentale à trois égards importants[1]. Il est imprimé avec de l’encre sumi à base d’eau et de l’aquarelle brossée sur le bloc avec des brosses rigides plutôt que roulée sur la surface avec des brayers ; il est imprimé avec un baren à main plutôt qu’avec un outil de frottement dur ou une presse mécanique ; et il emploie le système d’enregistrement précis kento, coupé directement dans le bloc, plutôt que d’aligner les blocs dans un gabarit[1]. Le système d’enregistrement kento est une invention japonaise qui facilite l’alignement précis du papier pour l’impression de plusieurs couleurs[1]. Bien qu’il ne fasse pas partie du processus d’impression proprement dit, le washi, papier japonais fabriqué à la main, peut être considéré comme une autre caractéristique essentielle la gravure sur bois japonaise[1]. La fabrication du papier a sa propre tradition artisanale raffinée, parallèle à celle de l’impression[1]. Afin de créer les gravures détaillées de la période Edo, les graveurs s’appuyaient sur les papetiers pour obtenir un washi solide et stable[8]. Ces papetiers ont conçu un papier spécialement pour l’impression mokuhanga, faits de fibres solides et résilientes de manière qu’elles restent absorbantes, mais ne s’étirent pas au cours des multiples impressions lorsqu’elles étaient humides (le papier est humidifié avant l’impression afin qu’il soit suffisamment souple pour absorber facilement la couleur tout au long de l’impression)[8]. Les outils et les techniques du mokuhanga ont évolué au cours de la période Edo (1603-1867)[8]. Au fil du temps, la demande commerciale pour plus de couleurs et d’effets d’impression plus inhabituels a entraîné un raffinement des outils, du papier et d’autres matériaux, ainsi que des techniques d’impression avancées pour créer des effets spéciaux[8].

Écoles et mouvements

L'estampe japonaise, comme de nombreuses autres expressions de l'art japonais, tend à s'organiser en écoles et mouvements. Les écoles les plus remarquables et, plus tard, les mouvements moku hanga sont les suivants :

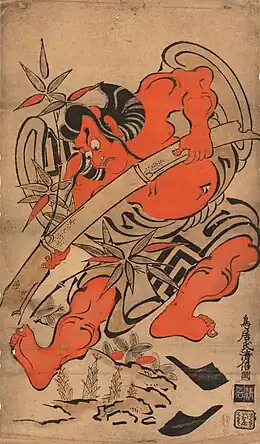

- École Torii, à partir de 1700

- Kaigetsudō, à partir de 1700–14

- École Katsukawa, à partir de 1740 environ, à laquelle appartiennent Suzuki Harunobu et Hokusai

- École Utagawa, à partir de 1842, dont l'artiste Kunisada

- Sōsaku hanga, mouvement « impressions créatives », à partir de 1904

- Shin hanga mouvement « impressions nouvelles », à partir de 1915

D'autres artistes, tels qu'Utamaro, Sharaku et Hiroshige ne se rattachent à aucune école spécifique et tirent leur inspiration de traditions plus étendues.

Tailles des papiers

Il existe un certain nombre de tailles standard pour les impressions de l'époque d'Edo, dont voici quelques-unes. (Toutes les mesures en centimètre sont approximatives).

- Chūban (中判, taille moyenne) (26 × 19 cm)

- Chūtanzaku (中短冊) (38 × 13 cm) - aussi connu sous le nom tanzaku; un demi ōban, coupé dans le sens de la longueur

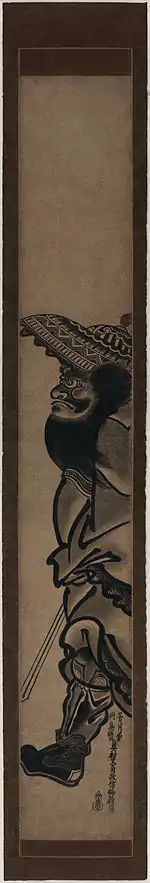

- Hashira-e (柱絵) (68-73 x 12–16 cm) - format vertical étroit souvent appelé « impression pilier »

- Hosoban (細判) (33 × 15 cm) - plusieurs hosoban sont coupés d'un ō-ōban (大大判, grande taille); l'hosoban est la plus petite des tailles des feuilles habituelles.

- Kakemono-e (掛物絵) (76,5 × 23 cm) - grand format en hauteur constitué approximativement de deux ōban disposés l'un sur l'autre. Le kakemono désigne aussi les rouleaux peints suspendus.

- Ōban (大判, grande taille) (39 × 26,5 cm) - taille de feuille la plus courante.

- Ō-hosoban (大細判) (38 × 17 cm) - aussi connu sous le nom Ō-tanzaku

- Shikishiban (21 × 18 cm) - souvent utilisé pour les surimono

Les termes japonais pour les formats d'images verticales (portrait) et horizontales (paysage) sont tate-e (立て絵) et yoko-e (横絵), respectivement.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Woodblock printing in Japan » (voir la liste des auteurs).

- (en) April Vollmer, Japanese Woodblock Print Workshop, New York, Watson-Guptill Publications,

- « Pre-Gutenberg Printing - The Schoyen Collection », sur schoyencollection.com (consulté le ).

- Paine, 136

- Fernand Braudel, "Civilization & Capitalism, 15-18th Centuries, Vol 1: The Structures of Everyday Life", William Collins & Sons, London 1981

- (en) Helen Merritt, Modern Japanese woodblock prints : the early years, Honolulu, University of Hawaii Press,

- (en) Julie Nelson Davis, PARTNERS in PRINT, Honolulu, University of Hawaii Press,

- (en) Frederick Harris, Ukiyo-e, Tokyo, Rutland (Vermont), Singapore, Tuttle Publishing,

- (en) Hugo Munsterberg, The Japanese Print : A Historical Guide, New York, Tokyo, John Weatherhill, Inc.,

Annexes

Bibliographie

- Forrer, Matthi, Willem R. van Gulik, Jack Hillier A Sheaf of Japanese Papers, The Hague, Society for Japanese Arts and Crafts, 1979. (ISBN 90-70265-71-0)

- Kaempfer, H. M. (ed.), Ukiyo-e Studies and Pleasures, A Collection of Essays on the Art of Japanese Prints, The Hague, Society for Japanese Arts and Crafts, 1978. (ISBN 90-70216-01-9)

- Nussbaum, Louis Frédéric and Käthe Roth. (2005). Japan Encyclopedia. Cambridge: Harvard University Press. (ISBN 0-674-01753-6 et 978-0-674-01753-5); OCLC 48943301

- Friese, Gordon (2007). "Hori-shi. 249 facsimiles of different seals from 96 Japanese engravers." Unna, Nordrhein-Westfalen: Verlag im bücherzentrun.

- Lane, Richard. (1978). Images from the Floating World, The Japanese Print. Oxford: Oxford University Press. (ISBN 0192114476 et 9780192114471); OCLC 5246796

- Paine, Robert Treat, in: Paine, R. T. & Soper A, The Art and Architecture of Japan, Pelican History of Art, 3rd ed 1981, Penguin (now Yale History of Art), (ISBN 0140561080).

- Sansom, George (1961). A History of Japan: 1334-1615. Stanford, California: Stanford University Press.

- Davis, J. N. (2015). PARTNERS in PRINT. Honolulu : University of Hawaii Press.

- Harris, F. (2012). Ukiyo-e. Tokyo, Rutland (Vermont), Singapore: Tuttle Publishing.

- Merritt, H. (1990). Modern Japanese woodblock prints: the early years. Honolulu: University of Hawaii Press.

- Munsterberg, H. (1982). The Japanese Print: A Historical Guide. New York, Tokyo: John Weatherhill, Inc.

- Vollmer, A. (2015). Japanese Woodblock Print Workshop. New York: Watson-Guptill Publications.

Liens externes

- Ukiyo-e Caricatures 1842-1905 Database of the Department of East Asian Studies of the University of Vienna

- The process of woodblock printing Movie by Adachi Woodcut Print

- Contemporary Japanese prints from the 50th anniversary of the College Women's Association of Japan Print Show