Sciage

Le terme sciage désigne une découpe au moyen d'une scie, plus généralement un procédé d'usinage pour couper des pièces de matériaux divers: pierre, métal, bois, etc.

Parfois, il peut servir à désigner l'industrie de première transformation du bois (scierie) quand il est utilisé au singulier. Et quand il est utilisé au pluriel, il désigne les produits issus de cette activité.

Sciage désignait également un supplice.

Travail du bois

Le sciage est une méthode de transformation, artisanale ou industrielle, utilisant des outils de découpe appelés « scies », produisant généralement une face plane (exceptions: scie cloche, scie à chantourner). On peut considérer qu'il s'agit d'une partie d'une activité plus générale : la découpe[1].

L'état de la matière précédant le sciage est la grume[2], éventuellement une bille ou un billot;

La décomposition des grumes par sciage peut être considérée comme un processus en plusieurs phases, qui convertit les grumes en planches, en une série d'opérations de découpe. Au cours de la phase primaire, les grumes sont sciées en morceaux de bois appelés équarris[3] (en anglais flits ou cants). La phase primaire appelée aussi équarrissage était autrefois réalisé à la hache, aujourd'hui par scies circulaires, équarrisseuses ou équarrisseuse-déchiqueteuses. Les équarris sont ensuite traitées par des opérations secondaires telles que refendage (en anglais resaw; la refendeuse ou dédoubleuse est une machine destinée à rescier les plateaux, des planches ou des dosses épaisses de premier débit pour obtenir des sciages seconds moins épais[4]), coupe en longueur (couper dans le sens de la longueur, découpe des flaches) en travers (couper dans le sens de la largeur) de la matière première, ce qui permet de fabriquer une planche dont la valeur est influencée par les dimensions et la qualité du produit[5].

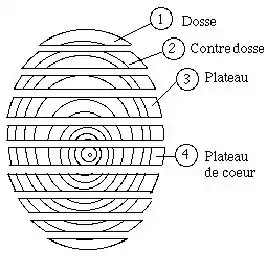

Quelquefois la grume n'est pas équarrie préalablement au sciage. Le sciage des grumes se fait longitudinalement, par des plans parallèles à un axe approximatif. La première et la dernière lame de bois sont des dosses qui contiennent essentiellement de l'écorce et de l'aubier et qui iront directement au rebut. Les tranches suivantes s'appellent des plateaux, qui sont flacheux ou avivés selon qu'ils comportent ou non des flaches; en replaçant les sciages les uns sur les autres dans l'ordre où ils étaient on obtient le plots[6].

Dans certains cas (en particulier pour les essences fines ou nobles) le stockage et la commercialisation se feront à l'état d'équarri, les opérations ultérieures de transformation étant à la charge de l'utilisateur final. Pour les autres essences, une opération supplémentaire est effectuée dans la scierie : le délignage. Cette opération consiste à supprimer les rives du plot pour obtenir un ou plusieurs parallélépipèdes (suivant la largeur du plot), appelés avivés.

En France, l'unité conventionnelle de travail en sciage est le pouce du Roi, soit 27 mm. On a ainsi des plots de 1", 2", 3", 4", etc. , ainsi que quelques sous-multiples : 1/2, 3/4, 6/4, 10/4 pour les épaisseurs. Les largeurs courantes vont de 1" à 12".

Le bois est scié à l'état vert (le bois est dit vert lorsque fraîchement abattu, soit un taux d'humidité de 35 à 120%[7]), ou saturé (200% d'humidité, c'est-à-dire gorgé d'eau après un stockage humide). Le coefficient de frottement bois-acier est plus faible sur bois vert que sur bois sec, il en résulte une diminution de l'usure des dents de scie, par frottement et échauffement; l'humidité des grumes contribue aussi au refroidissement de la lame[8]. Le bois scié va perdre une partie de son volume au cours du séchage. Une autre partie de son volume va également disparaitre au cours des opérations d'élaboration postérieures au sciage (corroyage, rabotage).

Une convention (controversée depuis quelques années) voulait que la perte de séchage soit pour le scieur, ce qui a conduit cette profession à prévoir une surcote de débit de l'ordre de 6 %. Ainsi, pour obtenir une planche de 25 mm d'épaisseur (état sec à l'air et brut de sciage), le plot est taillé à 27 mm, alors que le produit élaboré à partir de la planche ne fera, au mieux, que 22 mm.

La pratique du refendage a quelques inconvénients, liés en particulier au classement visuel et à la nervosité du bois, ainsi qu'un amoindrissement de la pièce résultante, en raison de l'épaisseur du trait de scie, conséquence de l'épaisseur de la lame (de 1 mm pour une scie à ruban jusqu'à 5 mm pour une scie circulaire).

En matière de bois de structure, la plupart des sections portent un nom dérivé de l'usage qui en est fait en construction : madrier, bastaing, chevron, liteau, volige, planche. Dans d'autres cas, ce nom provient d'une spécialité locale : planche lorraine.

Qualité des bois

Le résultat qualitatif d'un sciage est étroitement lié, objectivement à la vie de l'arbre et subjectivement à l'usage que l'on veut en faire. C'est ainsi que l'on évite de parler a priori de défaut et que l'on préfère le terme singularité. Une singularité pourra donc être perçue comme un défaut dans certains usages et une qualité (recherchée) dans d'autres.

Exemples :

- bois de compression : c'est une particularité qui affecte la substance ligneuse pendant la croissance de l'arbre, essentiellement en raison d'un déséquilibre dans la formation du houppier. Celui-ci se développant de façon non symétrique entraîne un déséquilibre dans la distribution des contraintes de compression dans le tronc. la matière réagit en formant des cellules aux parois plus épaisses. En bois de structure, c'est un défaut rédhibitoire car il affaiblit considérablement la résistance mécanique de la pièce. En bois d'ébénisterie, c'est une qualité recherchée, comme par exempple l'érable ondée.

- gros nœuds : plus un bois présente de nœuds, moins il est apte à l'emploi. Dans un bois de charpente, des nœuds sont tolérés.

- Pour l'ébénisterie, des effets décoratifs peuvent être obtenus à partir de bois présentant des défauts ou des particularités dus à des anomalies de croissance . Il en est ainsi de la loupe, provenant d'excroissances anormales situées sur le fût de l'arbre, dues à une prolifération désordonnée des cellules du bois.

- La ronce, est la partie de l'arbre qui se situe à deux endroits du fût: au pied, à la jonction de la partie terrestre et de la partie aérienne de l'arbre, et plus haut, à la naissance des branches charpentières.

Sciage de la pierre

Au XIXe siècle, on range généralement dans la catégorie des pierres dures, toutes les pierres qui ne se laissent débiter qu'au moyen de scies à eau et à sable, semblables à celles dont les marbriers se servent pour débiter les marbres. Dans la catégorie des pierres tendres, sont classées toutes celles qui se laissent débiter au moyen de scies à dents, semblables à celles dont se servent les menuisiers et les charpentiers pour découper le bois, et particulièrement le passe-partout, qui servent à tronçonner les arbres[9].

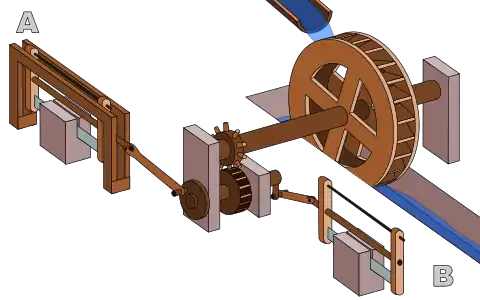

Fin XVIIIe siècle, la scie de marbrier consiste en une lame de fer doux sans dents, droite et unie dans sa monture, servant à débiter les marbres en tranches en y versant du grès pilé et de l'eau dans la voie que fait la scie pour traverser le bloc. La sciotte désigne une petite scie à main sans dents, faite d'un morceau de tôle roulé sur une de ses rives pour former poignée - Elle sert à scier le bout des bandes, et le plus souvent à détacher par un trait une partie de la masse à tailler (tel que cela se pratique pour commencer tous les filets et autres moulures afin d'en conserver leurs arêtes); La sciotte tournante est un morceau de tôle cylindrique mû par un fût, et qui sert à enlever un noyau dans un bloc de marbre, tel qu'une colonne[E 1]. Le passe-partout est une scie sans dents, mais plus courte que celle à débiter les tranches, et qui sert à faire des coupes de peu de longueur[E 2]. Une usine désigne une machine composée de roues que l'eau fait tourner et qui fait mouvoir plusieurs fers de scie pour débiter en branches les blocs de marbre[E 3]. Les usines sont aussi appelée châssis pourront être équipées de jusqu'à 100 lames et seront actionnées par la suite par des moteurs[10].

Plus tard des scies circulaires seront utilisées.

Les blocs de marbres étaient autrefois extraits avec des pics et des coins. À partir du XIXe siècle, le découpage des blocs de marbre se fait par le passage d'un fil hélicoïdal qui entraîne dans sa course de l'eau qui le refroidit et du sable qui sert d'abrasif. Il est guidé par des poulies, et actionné par un moteur[11]. Plus tard, le fil est muni de fragments de diamant.

Travail des métaux

Comme pour le travail du bois, le sciage des métaux ferreux et non ferreux s’exécute soit de façon manuelle ou soit de façon mécanique, en fonction des travaux à effectuer, des impératifs de production ou économiques.

Sciage manuel

Le sciage manuel se fait à l’aide d’une scie à métaux dont le mouvement de coupe ne se fait que dans un sens. L’outil, tenu à deux mains, se manœuvre sur un plan vertical (recommandé) et la pression ainsi que l’inclinaison de la lame sont ajustées par l’opérateur même, en fonction de la matière, de sa dureté et de son épaisseur, là, la denture de la lame présente tout son intérêt.

- pièce mince (tôle) < à 5 mm : inclinaison à 45°

- pièce épaisse de 5 à 30 mm : inclinaison de 5 à 30°

- pièce > à 30 mm : mouvements alternatifs de 25 à 10° pour réduire le nombre de dents en prise sur la pièce, réduire la pression et aider à la formation des copeaux.

Un même effort fait pénétrer davantage la lame dans un métal tendre que dans un métal dur : le copeau étant plus gros prendra plus de place entre les dents, d’où le choix d’une lame à grosse denture.

Comme pour les autres types d’usinages, les métaux nécessitent des vitesses de sciage différentes :

- Acier dur, fonte : 35 coups par minute,

- Acier doux, demi-dur : 45 coups par minute,

- Laiton, aluminium : 60 coups par minute.

Sciage mécanique

Il existe un grand nombre de machines à scier mécaniquement :

- scie à ruban : la lame, la denture, la matière et la vitesse de coupe sont adaptées au travail des métaux.

- scie alternative :

- machine-outil semi-automatique utilisée pour le sciage des profilés en atelier,

- scie portative électrique ou pneumatique à lame interchangeable, identique à celle utilisée pour le sciage du bois,

- scie rotative :

- machine-outil semi-automatique d’atelier,

- machine portative à doubles-disques tournant en sens inverse l’un de l’autre assurant une très bonne stabilité.

Supplice

Le sciage (Death by sawing (en)) était un supplice utilisé pour la mise à mort des condamnés à la peine capitale qui consistait à scier le condamné[12].

Il s'agit d'un supplice mis en place par les peuples moyen-orientaux et qui a été transmis aux Macédoniens, Grecs et Romains. Il fut également utilisé par l'Inquisition au Moyen Âge[12].

Bibliographie

- Morisot J.M., Tableaux détaillés des prix de tous les ouvrages du bâtiment (marbrerie), Carilian, (lire en ligne)

- p. 18

- p. 15

- p. 20

Notes et références

- (fr) « Zoom sur le sciage », sur capbois.perso.infonie.fr (consulté le )

- (fr) « sciage des grumes », sur www.scieriemobile-henry.com (consulté le )

- Office québécois de la langue française, 1990, équarri

- Office québécois de la langue française, 1988. refendeuse

- Todoroki, Christine Louisa. [Primary and secondary log breakdown simulation]. Thesis (PhD--Engineering Science)--University of Auckland, 1997. Lire en ligne

- Comité conjoint FAO-IUFRO de bibliographie et terminologie forestières, 1975. OQLF. plot

- Claude Dalois, Manuel de sciage et d'affûtage, Editions Quae, , 208 p. (ISBN 978-2-85411-013-5, lire en ligne)

- Christian Sales, La scie à ruban : Théorie et pratique du sciage des bois en grumes, Quae, , 156 p. (ISBN 978-2-7592-1516-4, lire en ligne)

- Armand Demanet. Guide pratique du constructeur. Maçonnerie. E. Lacroix, 1864 (Livre numérique Google)

- Marbres et marbreries Jura sur www.culture.gouv.fr

- Mécanisation de l'exploitation sur www.culture.gouv.fr

- (fr)[PDF]« Exécutions Par Céline Bretel », sur www.google.fr (consulté le )